基于建筑抗震设计规范的随机地震动模型研究

I ndustrial Constructi on Vol 140,No 12,2010

工业建筑 2010年第40卷第2期

基于建筑抗震设计规范的随机地震动模型研究

3

尹 犟 易伟建

(湖南大学土木工程学院,长沙 410082)

摘 要:适当考虑结构对于地面运动随机过程的影响,将结构影响因子β(T )引入谱密函数表达式中,得到一种修正的随机地震动模型,并对该模型中的关键参数进行了详细研究及数值计算。结果表明,根据规范谱等效原则标定的结构影响因子物理意义明确、应用方便;由修正模型得到单自由度体系加速度反应均值谱与现行规范谱吻合良好。提出的模型具有较高的精度及广泛的应用前景,为结构随机地震反应分析及动力可靠性设计提供了可靠的依据。

关键词:随机模型;抗震规范;结构影响因子

STU DY O F EARTHQUAKE RAN DOM MOD EL BASE D O N

SE I S M I C D ES I GN COD E FO R BU I LD I NGS

Yin J iang YiW eijian

(College of Civil Engineering,Hunan University,Changsha 410082,China )

Abstract :The paper f ocuses on obtaining a modified earthquake random model by intr oducing the structure affecting fact or β(T )int o s pectral density functi on with app r op riate considerati on of the structural effect on random p r ocess of gr ound moti on .Besides,the key parameters in the model are studied in details and calculated by nu merical method .The nu merical results show that the structure affecting fact or,deter m ined by the equaling rules t o code s pectru m,is clear as a noti on of physics and easy f or app licati on .I n the mean ti m e,the random mean s pectru m of S DOF syste m derived fr om the modified model are well agreed with the code s pectru m.The random model p r oposed in the paper is of relatively high accuracy and possess br oad p r os pects of app licati on,which will p r ovide random seis m ic res ponse analysis and dyna m ic reliable design with dependable references .

Keywords :seis m ic random model;seis m ic code;structure affecting fact or

3国家自然科学基金资助项目(50678064)和湖南省科技厅计划重点资助项目(06FJ3003)。

第一作者:尹犟,男,1976年出生,博士研究生。

E -mail:yinjiang2001@yahoo https://www.360docs.net/doc/04840737.html, 收稿日期:2009-03-25

近10余年来,基于性能的抗震设计成为世界各国研究的热点。而准确的评估结构在地震激励下的反应则是基于性能抗震设计的关键环节。由于地震造成的地面运动本质上是一种随机过程,因此评估结构在地震激励下的反应必然涉及到结构随机振动及可靠度方法。G B 50011—2001《建筑抗震设计规范》中给出的设计谱是以地面加速度峰值PG A 为基准标定的反应谱。即:首先将大量实测地震记录统

一缩放至某一概率分位点对应的PG A 水平(多遇地震超越概率约63%,罕遇地震超越概率约2%~3%),随后选取多个离散周期点T i 进行单自由度体

系时程分析并将计算结果的平均值连成曲线,对其进一步平滑、修整后即得标准的设计谱。从概率意义上讲,这类反应谱未考虑除PGA 之外的其他因素

(如频谱、持时)对结构随机反应的影响,可将其理

解为一定场地条件、一定地震动强度(PGA 水平)下结构的均值反应,无法直接应用于基于概率的结构

性能设计及评估。针对这种情况,一些学者对已有

的地震动随机模型[1-3]

进行了参数研究,并在此基础上根据随机极值理论建立了随机地震反应谱[4-5]

。然而研究表明,在相同条件下,由随机方法得到的均值谱与规范谱之间并不能保持很好的一致[5]

,造成这种差异的主要原因为:1)由于土-结构相互作用的影响,地震引起的地面运动与结构之间存在着复杂的相关性,传统的随机地震动模型中未考虑这一因素;2)为得到完全平顺、光滑的地震影响系数曲线,建立规范反应谱时对结构最大加速度反应均值作出了某些小的技术性修整,只能将其视为理想状态下的均值反应谱。

85

基于建筑抗震设计规范的随机地震动模型研究———尹 犟,等

本文适当考虑结构自身对于地面运动随机过程的影响,将结构影响因子引入谱密函数表达式中,得到一种新的随机地震动模型,并对该模型中的若干参数进行了研究。数值计算结果表明,对该模型应用随机方法产生的加速度反应均值谱与G B 50011—2001反应谱吻合良好,这表明本文提出的

随机地震动模型具有较高的精度及广泛的适用性。1 设计用平稳随机地震动模型

地震工程界首先用随机振动模型来描述地震动的是国外学者Housner [6]

和Rosenbluth

[7]

,他们将地

震动当作随时间随机分布的速度脉冲,研究表明,这一模型等价于白噪声,其谱密度函数为常数S 0,与频率无关。1960年日本学者田治见宏和金井清

[8]

假定基岩加速度过程为白噪声,而地表土层相当于一个线性滤波器,提出能较好描述地震动频率特性的平稳过滤白噪声模型。这种模型物理意义简单、明确,但不能反映基岩地震动的频率特性,此外,按该模型无法得到地面位移、速度、加速度的有限方差值。因此,许多学者

[4,9-10]

都曾对平稳过滤白噪声

模型作出修正,其中欧进萍提出将基岩加速度谱假定为马尔柯夫有色谱,从而得到一种平稳过滤有色噪声模型,并对该模型中的有关参数进行了标定

[4]

。在以上研究成果基础上,本文将结构影响因

子引入功率谱密度函数,提出如下模型:

S A (ω,T )=1+4ζ2g

ω2ω2g (1-ω2ω2g )2+4ζ2g

ω2ω2g

?1

1+ω2ω2h ?β2(T )S 0=β2

(T )S F (ω)

(1)

式中:ωh 为反映基岩特性的谱参数,本文参照文献[4]取为8πrad /s;S 0称为谱强度因子,反映基岩地

震动强弱程度;ζg 和ωg 分别代表地表覆土层的阻尼

比和卓越频率,β(T )为与结构特征周期T 相关的结构影响因子,取为如下三次多项式形式:

β(T )=a +bT +cT 2+dT 3

(2)

若令式(1)中结构影响因子β(T )=1,本文模型即退化成欧进萍提出的平稳过滤有色噪声模型,即:

S A (ω,T )=S F (ω)=(1+4

ζ2g

ω

2

ω2g

)?S 0/{[(1-ω2ω2g )2+4ζ2g ω2

ω2g

]?(1+ω2ω2h )}(3)

由式(1)表达的地震动加速度随机过程可由如

下滤波方程的平稳解求得:

A (t )=β(T )F (t )

F (t )=X ¨(t )+X ¨g

(t )X ¨(t )+2ζg ωg X ?(t )+ω2g X (t )=-X ¨g (t )X ¨g =ωh V (t )V ?

(t )+ωh V (t )=W s (t

)

(4)

式中:W s (t )为白噪声干扰;V (t )为滤波方程的中间变量;X ¨g (t )为基岩加速度;X (t )为未考虑结构影响时地表相对于基岩的加速度;F (t )为未考虑结构影响时地面运动的绝对加速度;A (t )为考虑结构影响

时地面运动绝对加速度;β(T )为结构影响因子;ωh 、ζg 、

ωg 意义同式(1)。式(4)可写为如下状态方程:

A (t )= C X (t )

X ?

(t )+ D X (t )= W s (t )

(5)

式中: X (t )为状态向量; W s (t )是白噪声干扰向量;

C 、

D 为滤波器矩阵。

X (t )=[X (t )X ?

(t )V (t )]T

;

W s (t )=[0 0 W s (t )]

T

(6)

C =[-β(T )ω2

g -2β(T )ζg

ωg 0]; D =0

-10

ω2

g

2ζg

ωg ωh 0

ωh

(7)

可见,根据本文随机地震动模型,确定结构的特征周期T 之后,绝对加速度A (t )可由白噪声通过线

性滤波器的平稳输出来确定,这为结构的随机地震反应分析带来很大的方便。

2 非平稳地震动模型的平稳化及参数确定

地震引起的地面运动从严格意义上来讲是一种非平稳的随机过程,目前为了简化分析,往往将其处理成平稳随机过程和一个与时间包络函数的乘积,也就是所谓均匀调制非平稳过程,本文参照文献[11]采用如下形式的均方加速度时间包络函数。

g 2

(t )=

(t/t 1)

2

t ≤t 11t 1≤t ≤t 2

e

-c (t-t 2)

t ≥t 2

(8)

式中:参数t 1、t 2、c 与震级、震中距和场地条件相关,文献[2]已分别给出其具体数值。本文归纳如表1。由随机振动理论可知,非平稳地面运动均方加

速度σüg (t )和平稳地面运动均方加速度σA 之间存

9

5

工业建筑 2010年第40卷第2期

在如下关系:

σ2üg (t )=g 2(t )σ2

A

(9) 将地震动持时t d 定义为强度超过50%的峰值

震动时间

[2]

,由式(8)可反推持时t d 的表达式。t d =-t 1/2+t 2+ln 4/c

(10)

取平稳化地面运动均方加速度 σ2

üg 为非平稳均方加速度σ2

üg (t )在地震持时上的平均,可得:

σ2

üg =

∫

t 1/2

t d +t 1/2

σ2üg (t )d t/t d =

σ2

A

∫t 1/2

t d +t 1/2

g 2

(t )d t/t d

=M σ2

A

(11)

M

=

∫t 1/2

t d +t 1/2

g 2

(t )d t/t d =[-17t 1

/24+

t 2+(4c -c c )/(4c

?c )]/t d

(12)

表1 时间包络函数参数值、地震动持时及平稳化系数M

Table 1 Param eter of ti m e 2envelop i n g functi on,preset dura ti on of ground m oti on and factor M 场地类别

t 1/s

t 2/s

c /s -1

t d /s

M

Ⅰ015515019617901879Ⅱ018710017815801867Ⅲ1129100151111701845Ⅳ

116

1210

013

15182

01801

鉴于G B 50011—2001仍与89规范(G BJ 11—89)一样将场地土分为4类,而文献[4]曾按G BJ 11—89的场地划分对地表覆土层阻尼比ζg 进行了

标定,本文仍参照文献[4]对ζg 取值。场地土卓越频率则按ωg =2πT g 计算。

由随机振动理论可知,地面运动平稳过程的均方加速度为:

σ2A

=

∫

+∞

-∞

S A

(ω)d ω(13)

将式(1)代入式(13)可得:

σ2A

=N β2(T )S 0

(14)N =4ζ2

g ωh +2ζg

ωg +ωh ω2h +2ζg ωg ωh +ω2g

?

π

ωg ωh 2ζg (15)

将式(14)代入式(11)可得:

σ2üg =MN

β2(T )S 0(16)

根据随机极值理论,由式(16)求得平稳化地面

运动均方加速度后,将其与峰值因子相乘即得平稳化地面运动加速度峰值的均值,即:

a m =γ σüg =γ

σa (17)

为书写方便,令¨u -

(t )=a (t ), σüg =σa ;γ

为平稳化地面加速度随机过程的峰值因子,采用

Vanmarcke 改进公式

[12]

,得到:

γ=

2ln (v ae t d )+

0157722ln (v ae t d )

;

v ae =

(1163δ0145

a

-0138)v a0 δa <0169

v a0

δa ≥0169

(18)式中:v a0、v ae 、δa 分别为平稳化地面加速度随机过程

的跨零频率、有效跨零频率、谱形参数;λi 为平稳化地面加速度随机过程的第i 阶谱距。

v a0=

1

π

λ2λ0=1πσ a σα;δ2

a =1-λ21λ0λ2;λi =

∫

+∞

ωi G a (ω)d ω

(19)

根据维纳-辛钦关系,并将式(1)代入可得平稳化地面运动均方加速度及其导数的均方加速度。

σ2

a

=

∫

+∞

-∞

S a

(

ω)d ω=4ζ2

g ωh +2ζg

ωg +ωh ω2h +2ζh ωg ωh +ω2

g

?πωg ωh 2ζg β2(T )S 0σ2

a =

∫

+∞

-∞

ω2S a (ω)d ω=

8ζ2

g ωh +4ζ2

g

ωg +ωg ω2h +2ζg ωg ωh +ω2

g

?πωg ω2

h 2ζg β2(T )S 0(20)

将式(19)、式(20)代入式(18)可得有效跨零频率v ae 。表2给出相关计算结果。

表2 积分系数N 、有效跨零频率v ae 及峰值因子γ

Table 2 I n tegra l factor N ,zero 2across frequency

v ae and peak factor γ

场地类别地震分组

N

v ae

γ

Ⅰ

一组

731781793107二组691081013103三组641671413101Ⅱ

一组631371813110二组591571293108三组561061873106Ⅲ

一组551571223113二组491761523113三组451051993110Ⅳ

一组451261353123二组411451913120三组

3613

5135

3117

联立式(16)、式(17)即得谱强度因子S 0与地

面运动加速度峰值均值 a m 之间的关系:

S 0=

a 2

m

γ2MN β2

(T )

(21)

式中: a m 可采用G B 50011—2001中规定的时程分析取加速度时程曲线最大值。

取结构影响因子β(T )=1,即可由式(21)计算

6

基于建筑抗震设计规范的随机地震动模型研究———尹 犟,等

谱强因子S 0,此时本文模型与欧进萍模型等效。

G B 50011—2001采用的设计谱为单自由度体系地震影响系数均值谱。另一方面,采用随机方法同样也能得到与之相应的加速度反应随机均值谱,以上两者物理意义一致,数值应基本吻合。本文依据这一原则对结构影响因子β(T )进行数值计算,并采用分段拟合的方法确定式(2)中的系数。

单自由度体系在平稳化地震作用下的运动方程为:

U ¨=2ζω0U ?+ω20U =U -¨g

(t )=a (t )(22)式中:ζ、ω0分别为单自由度体系的阻尼比、特征频率;U 为体系的位移反应。由随机振动理论可知:

σ2

U (t )=R U (t )=

∫

+∞

-∞

S

U

(ω,t )d ω(23)

式中:σ2

U (t )即位移反应的时变方差,S U (ω,t )为位移反应的演化谱密度函数。

S U (ω,t )=H (i ω,t )H 3

(i ω,t )S a (ω,T )(24)

其中

H (i w,t )=

∫

t

h (t -s )e

-i ωs

d s (25)

对位移反应的时变方差在持时范围内取平均可得体系的平稳化均方位移反应:

σ2

U =

∫

t 1/2

t d +t 1/2

σ2U (t )d t/t d =∫t 1/2

t d +t 1/2

∫

+∞

-∞

S U

(ω,t )d

ωd t/t d

(26)

将式(1)、式(24)代入式(26)并变换积分顺序

可得:

σ2U =

∫+∞

-∞

∫

t 1/2

t d +t 1/2

|H (i ω,t )|2β2

(T )?

S F (ω)d t/t d d

ω=β2

(T )L (27)

其中

L =

∫+∞

-∞

∫

t 1/2

t d +t 1/2

|H (i ω,t )|2

S F (ω)d t/t d

d

ω(28)

与式(26)相似,式(28)的物理意义同样为单自由度体系的平稳化均方位移反应,不同的是随机激

励的谱密度函数换成了S F (ω),见式(3)。由随机振动理论可知,对于小阻尼线性体系,式(28)可近

似写为[13]

:

L =πS F (ω)/(2ζω30)

(29) 求得平稳化位移反应方差 σU 后,将其与峰值因子γ相乘即得最大位移反应均值:

U -m =γ σU

(30)

小阻尼单自由度体系的加速度与位移反应之间存在如下近似关系:

U

¨=ω20

U (31) 联立式(27)、式(30)、式(31),并根据地震影响

系数的定义可知:

α1(T )=U -

¨m /g =ω20U -

m /g =

ω20γ

σU /g =ω2

0γβ(T )L /g (32)式中:α1(T )即为随机方法求得的结构随机加速度

反应均值(特征周期为T ),在0~6s 周期范围内对每一个离散点T i 计算α1(T )值,并将计算结果连成曲线即为与规范谱意义相同的随机均值谱,其值应与规范谱值αg (T )基本吻合。令:α1(T )=αg (

T ),并将其代入式(32)可得β(T )的计算公式:

β(T )=αg (T )g /(ω20γL )

(33)

a —7度罕遇(011g ),Ⅱ类场地,第3组,ζ=0105;

b —8度多遇(012g ),Ⅲ类场地,第1组,ζ=0105

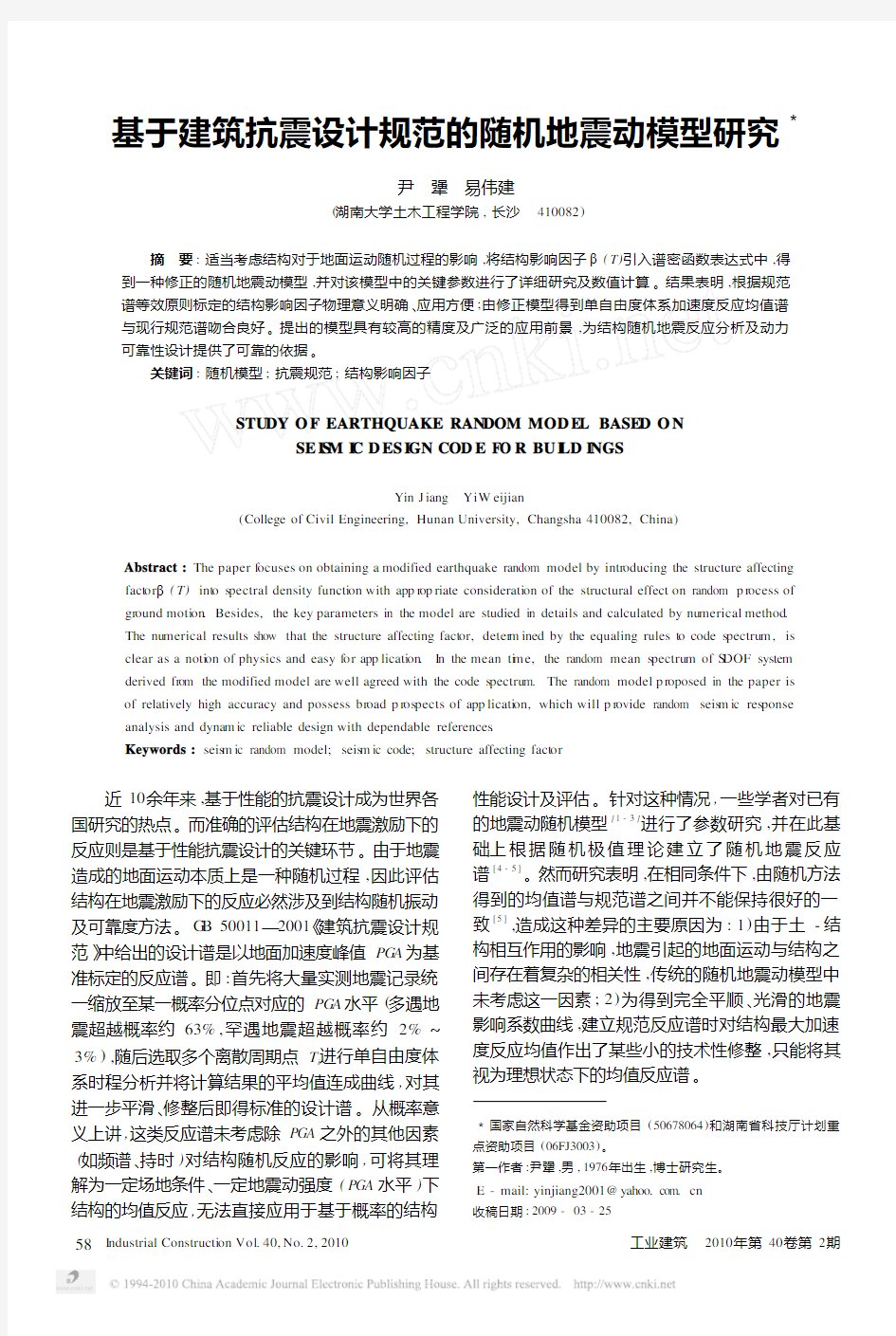

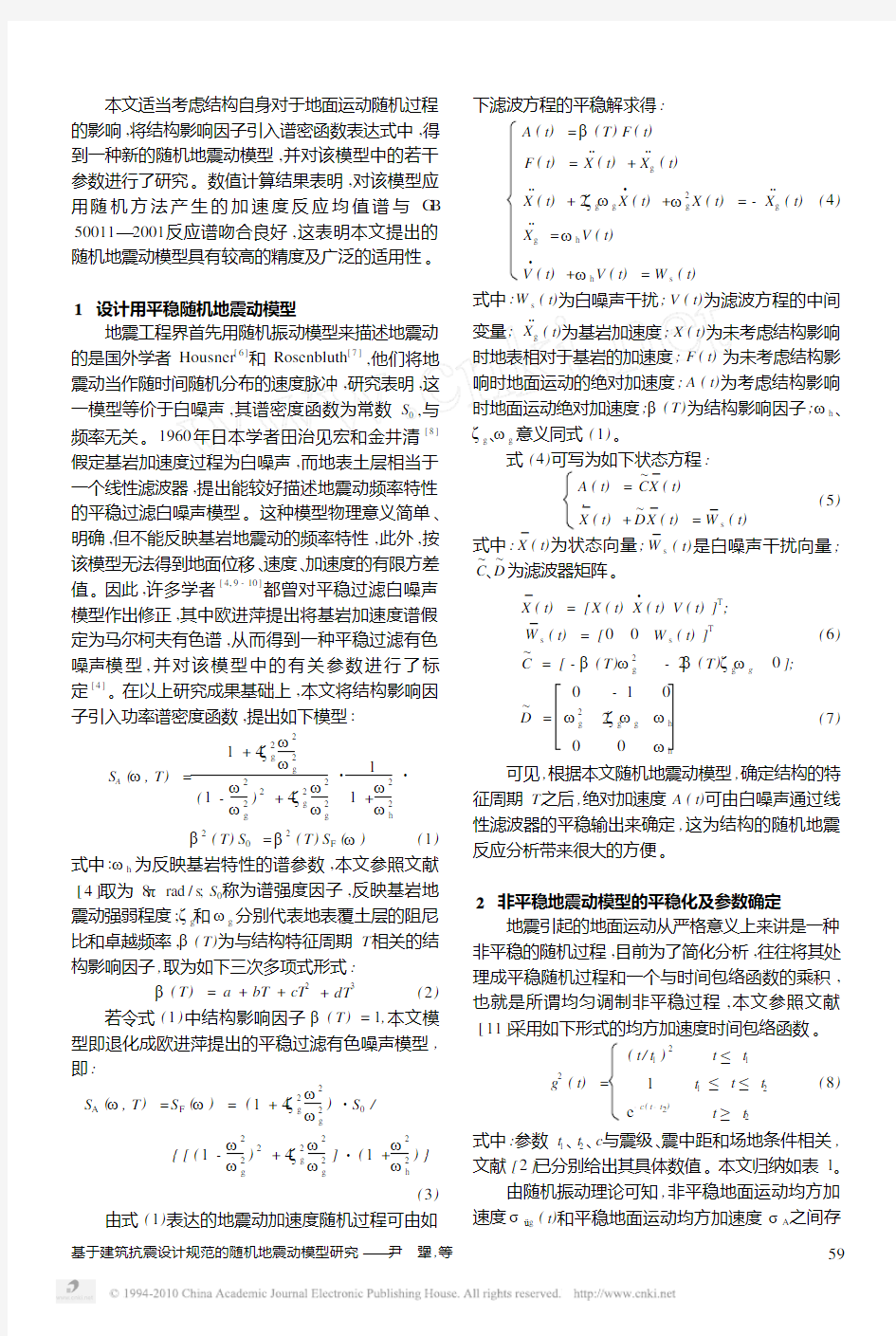

图1 0~6s 周期范围内β(T )数值计算结果

Fig .1 The value of β(T )bet w een 0t o 6s

由图1可知,结构影响因子β(T )曲线大致可

分为3个阶段:1)当0 T >T g 时,曲线首先继续下降,但下降速度有所减弱 并逐步趋于平缓,最后曲线开始回升,直至接近或大于1。由于β(T )曲线变化趋势存在明显的规律性及阶段性;为提高精度,本文分三段对其进行拟合以确定式(2)中三次多项式的系数。限于篇幅,仅将图1对应情况下β(T )的分段拟合结果列于图2。 1 6 工业建筑 2010年第40卷第2 期 a —7度罕遇(011g ),Ⅱ类场地,第3组,ζ=0105; b —8度多遇(012g ),Ⅲ类场地,第1组,ζ=0105 1—β1(T )=0195+10118T -5618T 2-17144T 3 ;2—β2(T )=2148-14168T +39189T 2-34151T 3;3—β3(T )=0193-0136T +01138T 2-01013T 3;4—β1(T )=0197+10164T -8112T 2+120125T 3; 5—β2(T )=2139-14131T +40145T 2-36110T 3 ; 6—β3(T )=0199-0139T +0115T 2-01014T 3图2 0~6s 周期范围内β(T )拟合方程 Fig .2 The fitting for mula of β(T )bet w een 0t o 6s 3 随机均值谱与规范谱的比较 前文分析已确定式(1)所示地震动随机模型中的全部参数,为验证该模型的准确性,本文采用随机 方法(式(32))分两种情况对0~6s 周期范围内结构加速度反应的随机均值谱及方差谱进行数值计算,并与规范谱进行对比,部分计算结果列于图3、图4。 图3计算结果表明,若不考虑结构影响因子的影响,由随机方法生成的地震影响系数均值谱与规范谱之间存在一定差异,随机均值谱大于规范谱,在超长周期部分(大于4s )与规范谱基本持平。造成这种差异的主要原因为:1)地震引起的地面运动与结构之间存在着复杂的相互影响,传统的随机地震动模型仅考虑了基岩及场地土对地震波的过滤波作用,忽略了结构对其造成的影响。2)为使其平顺、光滑,G B 50011—2001采用的设计谱曾对其谱形做出某些技术性修整,只能将其视为一种理想化的均值反应谱。然而鉴于规范谱作为一种强制性技术标准已得到广泛的应用,由随机方法产生的均值谱仍有必要与其保持基本一致。考虑到上述因素,本文将结构影响因子β(T ) 引入谱密函数表达式中得到修a —7度罕遇(011g ),Ⅱ类场地,第3组,ζ=0105;b —8度多遇(012g ),Ⅲ类场地,第1组,ζ=01051—欧进萍模型;2—本文模型;3—规范反应谱 图3 地震影响系数随机均值谱与规范谱比较 Fig .3 Comparis on bet w een code s pectrum and random mean s pectrum of earthquake affecting coefficient a —7度罕遇(011g ),Ⅱ类场地,第3组,ζ=0105; b —8度多遇(012g ),Ⅲ类场地,第1组,ζ=0105 1—欧进萍模型;2—本文模型 图4 加速度反应随机方差谱 Fig .4 Random variance s pectrum of accelerati on 正的随机地震动模型。数值计算结果显示:较已有的 随机地震动模型,本文修正模型得到的加速度反应随机方差谱与规范谱在0~6s 周期范围内吻合良好(见图3),能与规范谱在均值意义上保持一致。 2 6 基于建筑抗震设计规范的随机地震动模型研究———尹 犟,等 4 随机地震激励下最大加速度反应的条件概率谱 由随机极值理论可知,基于首超机制及泊松跨越假定,平稳地震随机激励下单自由度体系的平稳化加速度反应在(0~T d )时间段内不超过c 的概率 P (T d ,c )为 [5] : P (T d ,c )=exp -2T d T exp (-12c 2 σ2U ¨ )(34) 式中:T d 为平稳化地震动持时;T 为体系的特征周期; σU ¨为体系的平稳化均方加速度反应。由随机振动理论及式(31)近似关系可知: σ2U ¨ (t )=E [U ¨2(t )]=ω20E [U 2(t )]=ω40σ2U (t )(35) 对上式在持时范围内取平均并将式(27)、式(29)代入可得体系的平稳化均方加速度反应。 σ2 U ¨= ∫ t 1/2 t d +t 1/2 σ2 U ¨(t )d t/t d =ω 4 ∫ t 1/2 t d +t 1/2 σ2U d t/t d = ω40 σ 2U ≈πω0β2 (T )S F (ω)/(2ζ)(36) 将式(36)、式(1)代入式(34)可得: P (T d ,c )=exp -2T d T exp -c 2 T ζ2π2S a (ω,T ) (37) 式(37)即为50年设计基准期内,单自由度体 系(特征周期为T )最大加速度反应的条件概率分布函数,其先决条件为特定场地条件、设计地震分组、抗震设防烈度及超越概率水平下的地震动强度,如:多遇地震(50年设计基准期内超越概率约6312%)或罕遇地震(50年设计基准期内超越概率约2%~3%)。当上述条件唯一确定时,由本文研究成果即可计算式(37)右边的全部参数,从而确定该条件概率模型。反之,若事先确定P (T d ,c ),亦可由式(37)反推与之相应的条件概率谱,即: c = -2π2 S a (ω,T )ln [-T ln P /(2T d )]/(T ζ)(38) 式(38)即为50年设计基准期内,超越概率为 1-P 的单自由度体系最大加速度反应条件概率谱。5 结 语 本文较好地考虑了结构对于地面运动随机过程的影响,将结构影响因子引入随机地震动模型的谱 密函数表达式中,从而得到一种修正的随机地震动模型。为方便应用,本文对该随机模型中的各参数进行了系统研究,并依据我国现行建筑结构抗震设计规范对结构影响因子进行了标定。数值计算结果显示,若采用修正的随机地震动模型,由随机方法得到的单自由度体系最大加速度反应均值谱与规范谱在0~6s 周期范围内吻合良好,这表明该模型具有较高的精度及良好的适用性。 传统的随机地震动模型大多数仅与地面运动的加速度特性、场地条件及设计地震分组相关,而实际上结构自身的动力特征(如周期、阻尼比)也将对其产生一定影响。本文的研究成果进一步拓宽了影响地震动随机过程模型的因素,提供了一种改进的随机模型并确定了该模型中的关键参数,可直接应用于结构随机地震反应分析及动力可靠性设计。 参考文献 [1] 洪峰,江近仁,李玉亭.地震地面运动的功率谱模型及参数的 确定[J ].地震工程与工程振动,1994,14(2):46-51.[2] 张治勇,孙伯涛,宋天舒.新抗震规范地震动功率谱模型参数 的研究[J ].世界地震工程,2000,16(3):33-38. [3] 朱丽华,白国良,豆攀乔.随机地震反应谱研究及其应用[J ]. 西安建筑科技大学学报,2006,38(4):473-479.[4] 欧进萍,牛荻涛,杜修力.设计用随机地震动的模型及其参数 确定[J ].地震工程与工程振动,1991,11(3):45-53.[5] 欧进萍,刘会仪.基于随机地震动模型的结构随机地震反应谱 及其应用[J ].地震工程与工程振动,1994,14(1):16-22. [6] Housner G W ,Jennings P C .Generati on of A rtificial Earthquake [J ].Journal of the Engineering Mechanics D ivisi on,ASCE,1964,90(1):113-130.[7] Rosenbluth E .Pr obabilistic Designing t o Resist Earthquake [J ]. Pr oc .1964,90(E MS ):129-189.[8] 欧进萍,王光远.结构随机振动[M ].北京:高等教育出版社, 1998:121-125. [9] 胡聿贤,周锡元.弹性体在平稳和平稳化地面运动的反应 [G]∥地震工程研究报告集:第一集.北京:科学出版社,1962:33-50. [10]Cl ough R W ,Penzien J.Dyna m ics of Structures [M ].2nd Editi on .Ne w York:McGraw -H ill,I nc .,1993.[11] Am in M,Ang A H S .Nonstati onary St ochastic Model of Earthquake Moti on [J ].EngineeringMechanics D ivisi on,ASCE,1968,94(E M2):559-584. [12] 胡聿贤.地震工程学[M ].北京:地震出版社,2006:148-158.[13] 欧进萍,牛荻涛.地震地面运动随机过程模型的参数及其结构效应[J ].哈尔滨建筑工程学院学报,1990,23(2):24-34. (上接第76页) [4] 刘桂秋,施楚贤.砌体受压应力-应变关系[C ]//2000年全国 砌体结构学术会议论文集.北京:中国建筑工业出版社,2000: 12-18. [5] 陈平,赵冬,姚谦峰.西安小雁塔抗震能力探讨[J ].西安建筑 科技大学学报,1999,31(2):149-151. [6] 李玉,王社良,赵祥,等.某古塔抗震及碳纤维加固性能分析 [J ].工业建筑,2006,36(6):104-106. 3 6 《建筑抗震设计规范》(GB 500011-2001) 《建筑抗震设计规范》 Code for seismic design of buildings GB 50011-2001 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2002年1月1日 关于发布国家标准《建筑抗震设计规范》的通知 建标[2001] 156 号 根据我部《关于印发1997 年工程建设标准制订修订计划的通知》(建标[1997] 108 号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑抗震设计规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50011-2001,自2002 年 1 月1 日起施行。其中,1.0.2、1.0.4、3.1.1、3.1.3 3.3.1、3.3.2、3.4.1、3.5.2、3.7.1、3.8.1、3.9.1、3.9.2、4.1.6、4.1.9、4.2.2、4.3.2、4.4.5、5.1.1、5.1.3、5.1.4、5.1.6、5..5、5.4.1、5.4.2、6.1.2、6.3.3、6.3.8、6.4.3、7.1.2、7.1.5、7.1.8、7..4、7.2.7、7.3.1、7.3.3、7.3.5、7.4.1、7.4.4、7.5.3、7.5.4、8.1.3、8.3.1、8.3.6、8.4.2、8.5.1、10.1.3、10.2.5、10.3.3、12.1.2、12.1.5、12.2.1、12.2.9 为强制性条文,必须严格执行。原《建筑抗震设计规范》GBJ11-89 以及《工程建设国家标准局部修订公告》(第1 号)于2002 年12 月31 日废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2002 年1 月10 日 前言 本规范是根据建设部[1997]建标第108 号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关的设计、勘察、研究和教学单位对《建筑抗震设计规范》GBJ11-89 进行修订而成。 修订过程中,开展了专题研究和部分试验研究,调查总结了近年来国内外大 《建筑抗震设计规范》附录 A 本附录仅提供我国抗震设防区各县级及县级以上城镇的中心地区建筑工程抗震设计时所采用的抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和所属的设计地震分组。 注:本附录一般把“设计地震第一、二、三组”简称为“第一组、第二组、第三组”。 A.0.1 首都和直辖市 1 抗震设防烈度为 8 度设计基本地震加速度值为 0.20g: 北京(除昌平门头沟外的 11 个市辖区),平谷,大兴,延庆,宁河,汉沽。 2 抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.15g: 密云,怀柔,昌平,门头沟,天津(除汉沽、大港外的 12 个市辖区),蓟县,宝坻,静海。 3 抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.10g: 大港,上海(除金山外的 15 个市辖区),南汇,奉贤 4 抗震设防烈度为 6 度,设计基本地震加速度值为 0.05g: 崇明,金山,重庆(14 个市辖区),巫山,奉节,云阳,忠县,丰都,长寿,壁山,合川,铜梁,大足, 荣昌,永川,江津,綦江,南川,黔江,石柱,巫溪* 注:1 首都和直辖市的全部县级及县级以上设防城镇,设计地震分组均为第一组; 2 上标 * 指该城镇的中心位于本设防区和较低设防区的分界线,下同。 A.0.2 河北省 1 抗震设防烈度为 8 度,设计基本地震加速度值为 0.20g: 第一组:廊坊(2 个市辖区)唐山(5 个市辖区),三河,大厂,香河,丰南,丰润,怀来,涿鹿 2 抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.15g: 第一组:邯郸(4 个市辖区)邯郸县,文安,任丘,河间,大城,,涿州,高碑店,涞水,固安,永清, 玉田迁,安卢,龙滦县,滦南,唐海,乐亭,宣化,蔚县,阳原,成安,磁县,临漳,大名,宁晋,下花 园 3 抗震设防烈度为 7 度设计基本地震加速度值为 0.10g: 第一组:石家庄(6 个市辖区),保定(3 个市辖区),张家口(4 个市辖区),沧州(2 个市辖区),衡水 邢台(2 个市辖区),霸州,雄县,易县,沧县,张北,万全,怀安,兴隆,迁西,抚宁昌,黎青县,献县, 广宗,平乡,鸡泽,隆尧,新河,曲周,肥乡,馆陶,广平,高邑,内丘,邢台县,赵县,武安,涉县, 赤城,涞源,定兴,容城,徐水,安新,高阳,博野,蠡县,肃宁,深泽,安平,饶阳,魏县,藁城,栾城,晋州,深州,武强,辛集,冀州,任县,柏乡,巨鹿,南和,沙河,临城,泊头,永年,崇礼,南宫* 第二组:秦皇岛(海港、北戴河),清苑,遵化,安国 4 抗震设防烈度为 6 度,设计基本地震加速度值为 0.05g: 第一组:正定,围场,尚义,灵寿,无极,平山,鹿泉,井陉,元氏,南皮,吴桥,景县,东光. 第二组:承德(除鹰手营子外的 2 个市辖区),隆化,承德县,宽城,青龙,阜平,满城,顺平,唐县, 望都,曲阳,定州,行唐,赞皇,黄骅,海兴孟村盐山,阜城,故城,清河,山海关,沽源,新乐,武邑, 枣强,威县 第三组:丰宁,滦平,鹰手营子,平泉,临西,邱县 A.0.3 山西省 1 抗震设防烈度为 8 度设计基本地震加速度值为 0.20g: 第一组:太原(6 个市辖区),临汾,忻州,祁县,平遥,古县,代县,原平,定襄,阳曲,太谷,介休,灵石,汾西,霍州,洪洞,襄汾,晋中,浮山,永济,清徐 2 抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.15g: 修订说明 本次局部修订系根据住房和城乡建设部《关于印发2014年工程建设标准规范制订修订计划的通知》(建标[2013]169号)的要求,由中国建筑科学研究院会同有关的设计、勘察、研究和教学单位对《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010进行局部修订而成。 此次局部修订的主要内容包括两个方面: 1 根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015和《中华人民共和国行政区划简册2015》以及民政部发布2015年行政区划变更公报,修订《建筑抗震设计规范》GB50011-2010附录A“我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组”。 2 根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010实施以来各方反馈的意见和建议,对部分条款进行文字性调整。修订过程中广泛征求了各方面的意见,对具体修订内容进行了反复的讨论和修改,与相关标准进行协调,最后经审查定稿。 此次局部修订,共涉及一个附录和10条条文的修改,分别为附录A和第3.4.3条、第3.4.4条、第4.4.1条、第6.4.5条、第7.1.7条、第8.2.7条、第8.2.8条、第9.2.16条、第14.3.1条、第14.3.2条。 本规范条文下划线部分为修改的内容;用黑体字表示的条文为强制性条文,必须严格执行。 本次局部修订的主编单位: 本次局部修订的参编单位: 主要起草人员: 主要审查人员: 3.4.3建筑形体及其构件布置的平面、竖向不规则性,应按下列要求划分: 1 混凝土房屋、钢结构房屋和钢-混凝土混合结构房屋存在表3.4.3-1所列举的某项平面不规则类型或表3.4.3-2所列举的某项竖向不规则类型以及类似的不规则类型,应属于不规则的建筑: 表3.4.3-1 平面不规则的主要类型 表3.4.3-2 竖向不规则的主要类型 2 砌体房屋、单层工业厂房、单层空旷房屋、大跨屋盖建筑和地下建筑的平面和竖向不规则性的划分,应符合本规范有关章节的规定。 3当存在多项不规则或某项不规则超过规定的参考指标较多时,应属于特别不规则的建筑。 3.4.4 建筑形体及其构件布置不规则时,应按下列要求进行地震作用计算和内力调整,并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施: 1平面不规则而竖向规则的建筑,应采用空间结构计算模型,并应符合下列要求: 1)扭转不规则时,应计入扭转影响,且在具有偶然偏心的规定水平力作用下,楼层竖向 两端抗侧力构件最大的弹性水平位移或和层间位移的最大值与平均值的比值不宜大于1.5分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5 倍,当最大层间位移远小于规范限值时,可适当放宽; 2)凹凸不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型; 高烈度或不规则程度较大时,宜计入楼板局部变形的影响; 3) 平面不对称且凹凸不规则或局部不连续,可根据实际情况分块计算扭转位移比,对扭 转较大的部位应采用局部的内力增大系数。 2平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空间结构计算模型,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数,其薄弱层应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析,并应符合下列要求: 1)竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应根据烈度高低和 水平转换构件的类型、受力情况、几何尺寸等,乘以1.25~2.0的增大系数; 2)侧向刚度不规则时,相邻层的侧向刚度比应依据其结构类型符合本规范相关章节的规 定; 建筑抗震设计规范(GB50011-2010)学习体会 2010抗震规范已经到货,抽空学习了一下,与去年注册工程师继续教育课时学的送审稿略有改动,以下简要记述认为对自己设计工作影响较多的修改,钢结构、砌体结构等本人接触不多的内容就不赘述了。一、第3章新增3.10节建筑抗震性能化设计的内容,3.10.3明确给出了中震(即设防烈度)计算的αmax值(送审稿是放在表5.1.4-1处的, 正式版本不知为何又改到了这里): 6度——0.12;7度(0.10g)——0.23;7度(0.15g)——0.34;8度(0.20g)——0.45;8度(0.30g)——0.68。对于平时设计来说,主要用于超限审查做的中震不屈服或中震弹性设计,一般的结构计算也没必 要做。 二、4.1.6条,将场地类别中的I类细化为I0和I1两个亚类。修订原因是考虑到剪切波速为500-800m/s的场地还不是很坚硬,将此种场地定为I1类,硬质岩石场地定为I0类。相应地,表5.1.4-2提供了这两种场地类别的特征周期值,其中I1类的特征周期值与2001规范中I类场地的 周期值相同。 三、5.1.4条: 1. 增加了6度罕遇地震的αmax值。 2. 计算罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s。01规范只是在计算8度、9度的罕遇地震才有此要求,现要求扩大至各种地震烈度。此条对超限审查的罕遇地震弹塑性分析等有影响。 四、5.1.6条,修改了地震影响系数曲线。曲线的表达式表面上没有变化,但其中曲线下降段的衰减指数γ、直线下降段的下降斜率调整系数η1及阻尼调整系数η2的公式均有变化。 五、5.2.5条,增加了6度地震计算的结构任一楼层的水平地震剪力要求, 01规范只对7-9度有要求。 六、6.1.1条,现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度有所调整。 1. 注4明确表中的框架结构不包括异形柱框架结构,异形柱结构的适用 高度应以异形柱规范为准。 2. 8度地震的适用高度分为0.2g和0.3g两种要求。 3. 框架结构适用高度有所降低。 4. 板柱-剪力墙结构的适用高度增大较多。 七、6.1.2条抗震等级,增加了24m作为抗震等级划分的高度分界。但编委们对条文细节的把握上依然令人失望,如抗震墙结构,H≤24m为四级抗震,H为25-80m为三级抗震,那24.5m应该按几级抗震,这不是又要让俺们和审查的老爷们扯皮吗?搞笑的是框架结构的划分——H≤24m为三级抗震,H为>24m为三级抗震就没有问题,难道结构抗震等级的划分还是一个委员确定一类结构?这种低级错误在02版高规也是俯拾即是,比如长厚比为5-8为短肢剪力墙,≥8以上为一般剪力墙,小于3为柱,长厚比为3-4之间的就不知为何物了。或许大师、专家们编制规范和我们做设计一样,也是加班加点熬出来的吧,写到后面都快睡着了,有点 错误也就不足为奇矣。 八、6.1.3条第3款修改:地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层 《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2001)强制性条文内容 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001,自2002年1月1日起施行,原《建筑抗震设计规范》GBJ11-89以及《工程建设国家标准局部修订公告》(第1号)于2002年12月31日废止。 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001,其中有52条为强制性条文,必须严格执行。现将该52条强制性条文摘录如下: 一.第一章“总则”部分 第 1.0.2 条:抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。 第 1.0.4条:抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件(图件)确定。二.第三章“抗震设计的基本要求”部分 第3.1.1条:建筑应根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别。甲类建筑应属于重大建筑工程和地震时可能发生次生灾害的建筑;乙类建筑应属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑;丙类建筑应属于除甲类、乙类、丁类以外的一般建筑;丁类建筑应属于抗震次要建筑。 第3.1.3条:各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求: 1:甲类建筑,地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当抗震设防烈度为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。2:乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当抗震设防烈度为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。 另外,对较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。 3:丙类建筑,地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。 4:丁类建筑,一般情况下,地震作用仍应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,应允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低,但当抗震设防烈度为6度时不应降低。第3.3.1条:选择建筑场地时,应根据工程需要,掌握地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料,对抗震有利、不利和危险地段作出综合评价。对不利地段,应提出避开要求;当无法避开时,应采取有效措施;不应在危险地段建造甲、乙、丙类建筑。第3.3.2条:建筑场地为Ⅰ类时,甲、乙类建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;丙类建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。 第3.4.1条:建筑设计应符合抗震概念设计的要求,不应采用严重不规则的设计方案。第3.5.2条:结构体系应符合下列各项要求: 1:应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。 2:应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。 3:应具备必要的抗震承载力,良好的变形能力和消耗地震能量的能力。 4:对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高抗震能力。 《建筑抗震设计规范》(gb50011-2001)问答 3.新规范中为何无烟囱、水塔等构筑物及钢筋混凝土异型柱结构的抗震设计内容?嵌固条件较好一般指下面两种情况:60.对医院、教学楼等横墙较少的多层砌体范围可否按7.3.14条的规定采取加强措施并满足抗震承载力要求,其高度和层数仍按表7.1.2的规定采用? 3.新规范中为何无烟囱、水塔等构筑物及钢筋混凝土异型柱结构的抗震设计内容? 嵌固条件较好一般指下面两种情况: 60.对医院、教学楼等横墙较少的多层砌体范围可否按7.3.14条的规定采取加强措施并满足抗震承载力要求,其高度和层数仍按表7.1.2的规定采用? 9.住宅工程中顶层为坡屋顶,屋顶是否需设水平楼板?顶层为坡屋顶时层高有无限制?总高度应如何计算? 《建筑抗震设计规范》(gb50011-2001)第7章的适用范围是烧结普通粘土砖、烧结多孔粘土砖、混凝土小型空心砌块等及材料性能满足要求的烧结砖和蒸压砖砌体承重的多层房屋,以及底层或底部二层框架-抗震墙和多层的多排柱内框架砖砌体房屋。多层砌体房屋中采用砌体墙和现浇钢筋混凝土墙混合承重的结构类型,在建筑方案和结构布置上超出了抗震规范第7章的适用范围,不符合国家标准的规定,属于超规范、规程设计。 1)山墙和钢筋混凝土排架柱结构材料不同,不仅侧移刚度不同,而且承载力也不同,在地震作用下,山墙和钢筋混凝土排架柱的受力和位移不协调不利抗震,可导致结构破坏,这种震害不少。 32.若多层砌体房屋的层数低于规范表7.3.1中砖房构造柱设置要求的最低层数,其构造柱应如何设置? 在砖房总高度、总层数已达限值的情况下,若在其上再加一层轻钢结构房屋,因抗震规范中无此种结构形式的有关要求,两种结构的阻尼比不同,上下部分刚度存在突变,属于超规范、超规程设计,设计时应按国务院《建筑工程勘察设计管理条例》第29条的要求执行,即需由省级以上有关部门组织的建设工程技术专家委员会进行审定。 29.钢筋混凝土柱厂房为什么不采用山墙(砌体隔墙)承重? 24.新规范中第7.1.8条1款要求底部框架-抗震墙房屋结构布置中,上部砌体抗震墙与底部框架梁或抗震墙对齐或基本对齐,在定量上如何把握? 30.规范规定多层砌体房屋的总高度指室外地面到主要屋面板顶或檐口的高 《建筑结构抗震设计》期末考试复习题 一、名词解释 (1)地震波:地震引起的振动以波的形式从震源向各个方向传播并释放能量; (2)地震震级:表示地震本身大小的尺度,是按一次地震本身强弱程度而定的等级; (3)地震烈度:表示地震时一定地点地面振动强弱程度的尺度; (4)震中:震源在地表的投影; (5)震中距:地面某处至震中的水平距离; (6)震源:发生地震的地方; (7)震源深度:震源至地面的垂直距离; (8)极震区:震中附近的地面振动最剧烈,也是破坏最严重的地区; (9)等震线:地面上破坏程度相同或相近的点连成的曲线; (10)建筑场地:建造建筑物的地方,大体相当于一个厂区、居民小区或自然村; (11)沙土液化:处于地下水位以下的饱和砂土和粉土在地震时有变密的趋势,使孔隙水的压 力急剧上升,造成土颗粒局部或全部将处于悬浮状态,形成了犹如“液化”的现象,即称为 场地土达到液化状态; (12)结构的地震反应:地震引起的结构运动; (13)结构的地震作用效应:由地震动引起的结构瞬时内力、应力应变、位移变形及运动加速 度、速度等;(14)地震系数:地面运动最大加速度与重力加速度的比值; (15)动力系数:单质点体系最大绝对加速度与地面运动最大加速度的比值; (16)地震影响系数:地震系数与动力系数的乘积; (17)振型分解法:以结构的各阶振型为广义坐标分别求出对应的结构地震反应,然后将对应 于各阶振型的结构反应相组合,以确定结构地震内力和变形的方法,又称振型叠加法; (18)基本烈度:在设计基准期(我国取50年)内在一般场地条件下,可能遭遇超越概率(10%)的地震烈度。 (19)设防烈度:按国家规定权限批准的作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。 (20)罕遇烈度:50年期限内相应的超越概率2%~3%,即大震烈度的地震。 (21)设防烈度 (22)多道抗震防线:一个抗震结构体系,有若干个延性较好的分体系组成,并由延性较好的 结构构件连接起来协同作用; (24)鞭梢效应; (25)楼层屈服强度系数; (26)重力荷载代表值:建筑抗震设计用的重力性质的荷载,为结构构件的永久荷载(包括自 重)标准值和各种竖向可变荷载组合值之和; (27)等效总重力荷载代表值:单质点时为总重力荷载代表值,多质点时为总重力荷载代表值 的85%; (28)轴压比:名义轴向应力与混凝土抗压强度之比; (29)强柱弱梁:使框架结构塑性铰出现在梁端的设计要求;(30)非结构部件:指在结构分析 中不考虑承受重力荷载以及风、地震等侧向力的部件 二、简答题 1.抗震设防的目标是什么?实现此目标的设计方法是什么? 答:目标是对建筑结构应具有的抗震安全性能的总要求。我国《抗震规范》提出了三水准的 工程建设国家标准《建筑抗震设计规范》局部修订条文 前言 汶川地震表明,严格按照现行规范进行设计、施工和使用的建筑,在遭遇比当地设防烈度高一度的地震作用下,没有出现倒塌破坏,有效地保护了人民的生命安全。说明我国在1976年唐山地震后,建设部做出房屋从6度开始抗震设防和按高于设防烈度一度的“大震”不倒塌的设防目标进行抗震设计的决策,是正确的。 根据建设部落实国务院《汶川地震灾后恢复重建条例》的要求,依据地震局修编的灾区地震动参数的第1号修改单,相应变更了灾区的设防烈度,并拟增加部分条文的修订,合计改动28~29条,其内容统计如下: 1. 灾区设防烈度变更,涉及四川、陕西、甘肃,共3条。 2. 材料性能按产品标准修改,2条,其中有强制性条文1条。 3. 强制性条文15条。原有条文的文字调整6条,主要涉及设防分类和建筑方案设计;删去关于隔震、减震适用范围限制的规定1条;新增涉及结构构件基本要求、预制装配式楼盖、山区场地、非结构构件、楼梯间、专门的施工要求8条。 4. 其他修改8~9条,涉及坡地、单跨框架、土木石民居构造措施,以及楼梯参与整体计算等。 本报批稿中,下划线为修改的内容,黑体字为强制性条文。 3.1.1所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别。 3.1.2 (删除) 3.1.3各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,均应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的要求。 [修订说明] 划分不同的抗震设防类别并采取不同的设计要求,是在现有技术和经济条件下减轻地震灾害的重要对策之一。 本规范2001年版3.1.1的内容已经由分类标准GB50223予以规定,本次修订可直接引用,不再重复规定。 3.3.1选择建筑场地时,应根据工程需要,掌握地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料,对抗震有利、不利和危险地段做出综合评价。对不利地段,应提出避开要求;当无法避开时应采取有效措施。对危险地段,严禁建造甲、乙类的建筑,不应建造丙类的建筑。 [修订说明] 本次修订,对在危险地段建造房屋建筑的要求,作了局部的调整。 3.3.5山区建筑场地和地基基础设计应符合下列要求: 1山区建筑场地应根据地质、地形条件和使用要求,因地制宜设置符合抗震设防要求的边坡工程;边坡应避免深挖高填,坡高大且稳定性差的边坡应采用后仰放坡或分阶放坡。 2建筑基础与土质、强风化岩质边坡的边缘应留有足够的距离,其值应根据抗震设防烈度的高低确定,并采取措施避免地震时地基基础破坏。 [修订说明]: 本条是新增的,针对山区房屋选址和地基基础设计,提出明确的抗震要求。 3.4.1建筑设计应符合抗震概念设计的要求,不规则的建筑方案应按规定采 建筑抗震设计规范常用部分 6.3.9 柱的箍筋配置,尚应符合下列要求: 1 柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用: 1)柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高的1/6和500mm三者的最大值; 2)底层柱的下端不小于柱净高的1/3; 3)刚性地面上下各500mm; 4)剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比 不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱,取全高。 2 柱箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm,四级不宜大于300mm。至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。 13.3.3 多层砌体结构中,非承重墙体等建筑菲结构构件应符合下列要求: L 后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm~600mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;8度和9度时,长度大于5m的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结,独立墙肢端部及大门洞选宜设钢筋混凝土构造柱。 3 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 梁端箍筋加密区的长度、箍觞最大间距和最小直径应按表 6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。 表6.3.3 粱端箍筋加密区的长度、箍筋的最大间距和最小直径 抗震等级加密区长度(采用较 大值)(mm) 箍筋最大间距(采用 最小值)(mm) 箍筋最小直径(mm) 一2h b,500 h b/4,6d,100 10 二 1.5h b,500 h b/4,8d,100 8 三 1.5h b,500 h b/4,8d,150 8 四 1.5h b,500 h b/4,8d,150 6 注:1 d为纵向钢筋直径,h b为梁截面高度; 2 箍筋直径大于12mm、数量不少于4肢且肢距不大于150mm时,一、二级的最大间距允许适当放宽,但不得大于150mm。 转载2010版《抗规》:三字经,千字文。 该帖被浏览了367次 | 回复了9次 2010版《抗规》:三字经,千字文(好文章转一个分享一下) 俗话说:没规矩,难成圆!设计行,路漫漫,是求索!一辈子,学不完!总是在, 源实践!教授们,试验台; 学先进,拿进来;几番论,写出来;白皮书,照着办;凡规范,是底线!要学精, 好奇心;不缺乏,能动性; 遇问题,勤钻研。共同来,促发展;千万别,瞎胡整!建模型,强竖向;柱墙强, 梁宽矮。清荷载,要小心; 遇洞口,要折减;荷输入,要仔细。动特性,两方向;计算后,勤分析;重概念, 力直接;不必要,值精确; 重点查,周位比。体规则,要方正;但最好,是圆形;各方向,惯矩等。体系明, 看传力;要防止,局破坏; 更注意,耗散力;调模型,一般地;先整体,后局部;抗侧力,均匀布;扭转强, 设外围;理简单,空心轴; 要做到,多道防;应避免,大变形;过程中,最痛心;几昼夜,熬出来。几个比, 要牢记:位移比,看扭转; 周期比,判振型;剪重比,看脚下;轴压比,竖向硬;剪跨比,判截面;跨高比, 判连梁;高宽比,抗倾覆; 长宽比,控制扭;这里面,有玄机;弄不好,要绊倒;千万别,上超限;因为啥? 请专家;又劳神,费马达; 实在做,也可能;到头来,你莫怪,是烧钱!平不规,扭凸洞;竖不规,侧断剪; 非规则,要加强;啥部位? 薄弱点。墙周洞,没楼板;力不通,定不行。工字型,Y字形;十字形,井字型; 慢点布,谨慎调;核心筒, 最重要!连接体,只能强;要负责,起协调;楼面板,要加厚;还而且,并弹膜; 独立块,分块算;横隔板, 计变形。飘逸的,两种算;多模型,接力赛;要对比,找缺陷;看结果,不盲目; 建筑抗震设计规范局部修订 前言 汶川地震表明,严格按照现行规范进行设计、施工和使用的建筑,在遭遇比当地设防烈度高一度的地震作用下,没有出现倒塌破坏,有效地保护了人民的生命安全。说明我国在1976年唐山地震后,建设部做出房屋从6度开始抗震设防和按高于设防烈度一度的“大震”不倒塌的设防目标进行抗震设计的决策,是正确的。 根据建设部落实国务院《汶川地震灾后恢复重建条例》的要求,依据地震局修编的灾区地震动参数的第1号修改单,相应变更了灾区的设防烈度,并拟增加部分条文的修订,合计改动28~29条,其内容统计如下: 1. 灾区设防烈度变更,涉及四川、陕西、甘肃,共3条。 2. 材料性能按产品标准修改,2条,其中有强制性条文1条。 3. 强制性条文15条。原有条文的文字调整6条,主要涉及设防分类和建筑方案设计;删去关于隔震、减震适用范围限制的规定1条;新增涉及结构构件基本要求、预制装配式楼盖、山区场地、非结构构件、楼梯间、专门的施工要求8条。 4. 其他修改8~9条,涉及坡地、单跨框架、土木石民居构造措施,以及楼梯参与整体计算等。 本报批稿中,下划线为修改的内容,黑体字为强制性条文。 3.1.1所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别。 3.1.2 (删除) 3.1.3各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,均应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的要求。 [修订说明] 划分不同的抗震设防类别并采取不同的设计要求,是在现有技术和经济条件下减轻地震灾害的重要对策之一。 本规范2001年版3.1.1条~3.1.3条的内容已经由分类标准GB50223予以规定,本次修订可直接引用,不再重复规定。 3.3.1选择建筑场地时,应根据工程需要,掌握地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料,对抗震有利、不利和危险地段做出综合评价。对不利地段,应提出避开要求;当无法避开时应采取有效措施。对危险地段,严禁建造甲、乙类的建筑,不应建造丙类的建筑。 [修订说明] 本次修订,对在危险地段建造房屋建筑的要求,作了局部的调整。 3.3.5山区建筑场地和地基基础设计应符合下列要求: 1山区建筑场地应根据地质、地形条件和使用要求,因地制宜设置符合抗震设防要求的边坡工程;边坡应避免深挖高填,坡高大且稳定性差的边坡应采用后仰放坡或分阶放坡。 2建筑基础与土质、强风化岩质边坡的边缘应留有足够的距离,其值应根据抗震设防烈度 建筑抗震设计规范(GB 50011 2010)摘要 A.0.2河北省 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第一组:唐山(路北、路南、古冶、开平、丰润、丰南),三河,大厂,香河,怀来,涿鹿; 第二组:廊坊(广阳、安次)。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第一组:邯郸(丛台、邯山、复兴、峰峰矿区),任丘,河间,大城,滦县,蔚县,磁县,宣化县,张家口(下花园、宣化区),宁晋*; 第二组:涿州,高碑店,涞水,固安,永清,文安,玉田,迁安,卢龙,滦南,唐海,乐亭,阳原,邯郸县,大名,临漳,成安。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.lOg: 第一组:张家口(桥西、桥东),万全,怀安,安平,饶阳,晋州,深州,辛集,赵县,隆尧,任县,南和,新河,肃宁,柏乡; 第二组:石家庄(长安、桥东、桥西、新华、裕华、井陉矿区),保定(新市、北市、南市),沧州(运河、新华),邢台(桥东、桥西),衡 水,霸州,雄县,易县,沧县,张北,兴隆,迁西,抚宁,昌黎, 青县,献县,广宗,平乡,鸡泽,曲周,肥乡,馆陶,广平,高邑, 内丘,邢台县,武安,涉县,赤城,走兴,容城,徐水,安新,高 阳,博野,蠡县,深泽,魏县,藁城,栾城,武强,冀州,巨鹿, 沙河,临城,泊头,永年,崇礼,南宫*; 第三组:秦皇岛(海港、北戴河),清苑,遵化,安国,涞源,承德(鹰手营子*)。 4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:围场,沽源; 第二组:正定,尚义,无极,平山,鹿泉,井陉县,元氏,南皮,吴桥,景县,东光; 第三组:承德(双桥、双滦),秦皇岛(山海关),承德县,隆化,宽城,青龙,阜平,满城,顺平,唐县,望都,曲阳,定州,行唐,赞皇, 黄骅,海兴,孟村,盐山,阜城,故城,清河,新乐,武邑,枣强, 威县,丰宁,滦平,平泉,临西,灵寿,邱县。 XXXX版建筑抗震设计规范问答 1. 什么缘故新规范2002年1月1日起施行,而原《建筑抗震设计规范》(GBJ11—89,以下简称89规范)2002年12月31日才废止 因新规范是对89规范进行全面修订而编制的,在执行中需考虑设计、治理人员有一学习、适应和有用过程,为此保留一年的过渡期,这也是新规范执行中的通行做法,起初89规范在执行时曾三年的过渡期。 2. 新规范在过渡期中,一些其他的有关规范尚未公布,配套的运算软件还未升版,在实际使用时应如何操作? 新规范与89规范相比,有许多不同之处,在过渡期内,结构进行抗震设计验算时,仍可采纳依据89规范编制的运算机软件,但关于不需运算的抗震构造措施则自2002年1月1日起要按新规范执行。在各地开展的施工图审查也可按此要求开展有关设计审查工作。 3. 新规范中为何无烟囱、水塔等构筑物及钢筋混凝土异型柱结构的抗震设计内容? 此次建筑抗震设计规范的修订,已不包括烟囱、水塔等构筑物的抗震设计内容,此部分内容立即归入修订的《构造物抗震设计规范》。 关于异型柱结构,目前工程抗震界业内专家有各种不同的看法,一般认为异型柱结构属于抗震不利不的结构体系,目前正在修订的国家标准和行业标准均未将其列入。若采纳异型柱结构又无地点法规者,属于超规范、超规程设计,应按国务院《建筑工程勘察设计治理条例》第2 9条的要求执行。 4. 新规范中对建筑抗震设防类不的分类总原则是什么?什么缘故乙类建筑不是专门多?设置了抗震缝后可否按照各单元划分设防分类?目前许多大底盘高层建筑裙房为商店,上部为住宅楼,其抗震设防分类应注意哪些事项? 按照当前的抗震防灾政策,在《建筑抗震设防分类标准》(G B50223—95)条文讲明指出,对一样情形下,原则上能保证在遭遇设防烈度地震阻碍时,不致有灾难性后果,故绝大部分的建筑,均可列为丙类建 文章编号 5777=4>4?!6758"75=7753=57!"##57<5@774A B587 华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室项目 6753e I75 作者简介 苏成 5?4> ! 男 广东潮阳人 工学博士 教授 X=O'+( 0K0J2$^20$/:1,$:0& 收稿日期 675@年3月 35 根据建设部建标[2001]156号文的通知,新修订的国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011 —2001,以下简称新规范)将于2002年1月1日起施行。目前,新规范已由中国建筑工业出版社出版发行,许多设计人员在学习后通过信函、电话、电子邮件等方式,向抗震规范管理组提出了许多问题,管理组对所提问题做了逐一解答。现挑选一些共性的问题汇总如下,以期对有关人员学习掌握新规范有些帮助。 1. 为什么新规范2002年1月1日起施行,而原《建筑抗震设计规范》(GBJ11 —89,以下简称89规范)2002年 12月31日才废止 因新规范是对89规范进行全面修订而编制的,在执行中需考虑设计、管理人员有一学习、适应和实用过程,为此保留一年的过渡 期,这也是新规范执行中的通行做法,当初89规范在执行时曾三年的过渡期。 ——f :七订i ;(\ 、、 r-i v; 2. 新规范在过渡期中,一些其他的相关规范尚未公布,配套的计算软件还未升版,在实际使用时应如何操作? 新规范与89规范相比,有许多不同之处,在过渡期内,结构进行抗震设计验算时,仍可采用依据89规范编制 的计算机软件,但对于不需计算的抗震构造措施则自2002年1月1日起要按新规范执行。在各地开展的施工图审 查也可按此要求开展有关设计审查工作。 3. 新规范中为何无烟囱、水塔等构筑物及钢筋混凝土异型柱结构的抗震设计内容? 本次建筑抗震设计规范的修订,已不包括烟囱、水塔等构筑物的抗震设计内容,此部分内容即将归入修订的《构造物抗震设计规范》。 对于异型柱结构,目前工程抗震界业内专家有各种不同的看法,普通认为异型柱结构属于抗震不利不的结构体 系,目前正在修订的国家标准和行业标准均未将其列入。若采用异型柱结构又无地方法规者,属于超规范、超规程设计,应按国务院《建筑工程勘察设计管理条例》第29条的要求执行。 4. 新规范中对建筑抗震设防类别的分类总原则是什么?为什么乙类建筑不是特别多?设置了抗震缝后可否根据各单元划分设防分类?目前许多大底盘高层建筑裙房为商店,上部为住宅楼,其抗震设防分类应注意哪些事项? 按照当前的抗震防灾政策,在《建筑抗震设防分类标准》(GB50223 —95)条文说明指出,对一般情况下,原 则上能保障在遭遇设防烈度地震影响时,不致有灾难性后果,故绝大部分的建筑,均可列为丙类建筑,少数重要的建筑列为乙类建筑。 《建筑抗震设防分类标准》在3.0.1.5条中规定,建筑物各单元的重要性有显著不同时,可根据局部的单元划分 类别”故设置了抗震缝将结构分为若干单元后,可根据各单元划分设防分类。 对于商业建筑,在1995年之前高层的大型零售商场还比较少,《建筑抗震设防分类标准》举例采用了常见的人 流密集的多层建筑”具体规定参照了1993年当时商业部的有关规定,根据国家的经济发展水平,在具体执行时,不论多层和高层,只有年营业额 1.5亿元人民币以上、固定资产0.5亿元以上、建筑面积1万m2以上3个条件均满足时,才定 建筑抗震设计规范 工程建设国家标准《建筑抗震设计规范》局部修订条文 前言 汶川地震表明,严格按照现行规范进行设计、施工和使用的建筑,在遭遇比当地设防烈度高一度的地震作用下,没有出现倒塌破坏,有效地保护了人民的生命安全。说明我国在1976年唐山地震后,建设部做出房屋从6度开始抗震设防和按高于设防烈度一度的“大震”不倒塌的设防目标进行抗震设计的决策,是正确的。 根据建设部落实国务院《汶川地震灾后恢复重建条例》的要求,依据地震局修编的灾区地震动参数的第1号修改单,相应变更了灾区的设防烈 1 度,并拟增加部分条文的修订,合计改动28~29条,其内容统计如下: 1. 灾区设防烈度变更,涉及四川、陕西、甘肃,共3条。 2. 材料性能按产品标准修改,2条,其中有强制性条文1条。 3. 强制性条文15条。原有条文的文字调整6条,主要涉及设防分类和建筑方案设计;删去关于隔震、减震适用范围限制的规定1条;新增涉及结构构件基本要求、预制装配式楼盖、山区场地、非结构构件、楼梯间、专门的施工要求8条。 4. 其他修改8~9条,涉及坡地、单跨框架、土木石民居构造措施,以及楼梯参与整体计算等。 2 本报批稿中,下划线为修改的内容,黑体字为强制性条文。 3.1.1 所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别。 3.1.2 (删除) 3.1.3各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,均应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的要求。 [修订说明] 划分不同的抗震设防类别并采取不同的设计要求,是在现有技术和经济条件下减轻地震灾害的重要对策之一。 本规范2001年版3.1.1条~3.1.3条的内容已经由分类标准GB50223予以规定,本次修订可直接引 3建筑抗震设计规范

《建筑抗震设计规范》附录

建筑抗震设计规范

建筑抗震设计规范

《建筑抗震设计规范》---文本资料

(整理)n《建筑抗震设计规范》

(完整版)建筑结构抗震设计整理

建筑抗震设计规范

建筑抗震设计规范常用部分

建筑抗震设计规范

建筑抗震设计规范(2008修订版)

建筑抗震设计规范摘要

XXXX版建筑抗震设计规范问答

高层建筑地震作用计算的时域显式随机模拟法

XXXX版建筑抗震设计规范问答

建筑抗震设计规范