学案7 群落的结构和演替

学案7 群落的结构和演替

学校 高20 级 班 学生: 考纲要求 1.群落的结构特征(Ⅰ)。 2.群落的演替(Ⅰ)。 3.土壤中的动物类群丰富度的研究。

一、群落的结构

1.概念:同一时间内聚集在一定区域中各种生物______的集合。

各种种群之和=群落,或种群――→种间关系群落

2.物种组成

(1)丰富度:群落中________数目的多少。

(2)特点:不同群落________不同。

(3)探究实验:土壤中小动物类群丰富度的研究。

3.种间关系

(1)捕食:一种生物以另一种生物作为食物。

(2)竞争 ①概念:两种或两种以上生物相互争夺____________等。

②结果:相互抑制或一方占优势,另一方处劣势甚至灭亡。

(3)寄生:一种生物(寄生者)寄居于另一种生物(寄主)的体内或________,摄取寄主的养

分以维持生活。

(4)互利共生:两种生物共同生活在一起,相互依存,______。

想一想 雌螳螂在交配后将雄螳螂吃掉,是捕食吗?

4.空间结构

(1)垂直结构:在垂直方向上,大多数群落具有明显的________现象。

(2)水平结构:受各种因素的影响,不同地段分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差别,常呈________分布。

二、群落的演替

1.概念:随着时间的推移,一个群落被__________代替的过程。

2.类型

(1)初生演替

①概念:在一个从来没有被________覆盖的地面,或者是原来存在过______,但被

________了的地方发生的演替。

②过程:裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→ 阶段

(2)次生演替

①概念:在原有植被虽已不存在,但原有________条件基本保留,甚至还保留了植物的

________或其他________的地方发生的演替。

②过程:弃耕农田→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段

3.人类活动对群落演替的影响:人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的________

和________进行。

想一想 弃耕农田在时间允许的情况下一定能形成树林吗?

探究点一 群落及其种间关系

1.什么是群落?什么是丰富度? 2.种间关系类型有哪几种?

思维拓展

1.竞争关系可致使劣势物种灭绝,以利于优势种得到更多的资源与空间。

2.捕食关系中,捕食者一般不会导致被捕食者灭绝;寄生关系中,寄生生物一般不会导致宿主死亡。这都与长期的自然选择有关,在相互选择的作用下,捕食者与被捕食者,寄生者与宿主长期共存。

3.种内斗争为种内关系,竞争(不同种生物争夺同种食物或生活空间的现象)为种间关 系,种间斗争包含竞争。生存斗争内容更丰富,既包括生物与生物之间的关系,又包括生物与无机环境之间的关系,

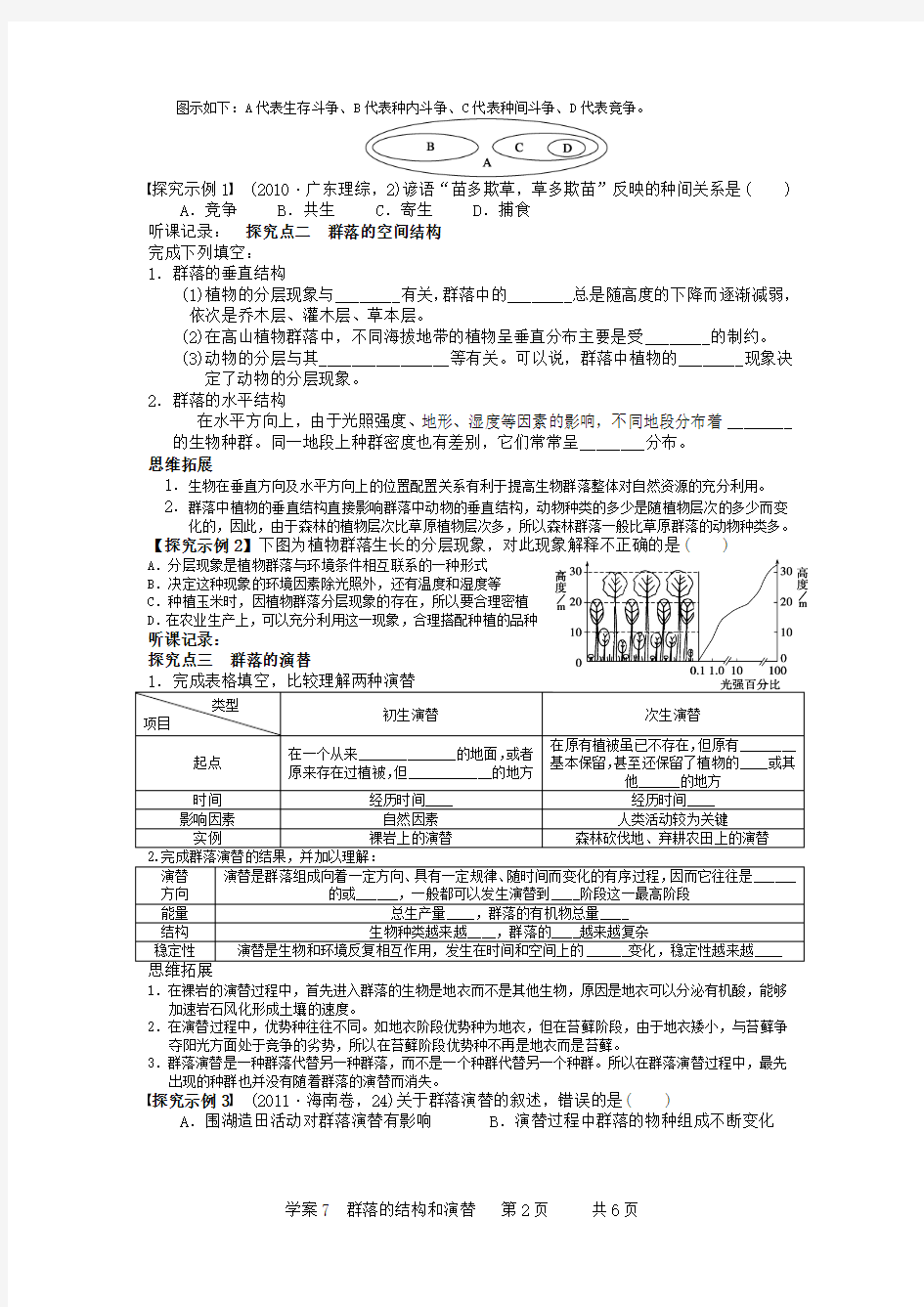

图示如下:A代表生存斗争、B代表种内斗争、C代表种间斗争、D代表竞争。

探究示例1(2010·广东理综,2)谚语“苗多欺草,草多欺苗”反映的种间关系是( ) A.竞争B.共生C.寄生D.捕食

听课记录:探究点二群落的空间结构

完成下列填空:

1.群落的垂直结构

(1)植物的分层现象与________有关,群落中的________总是随高度的下降而逐渐减弱,

依次是乔木层、灌木层、草本层。

(2)在高山植物群落中,不同海拔地带的植物呈垂直分布主要是受________的制约。

(3)动物的分层与其________________等有关。可以说,群落中植物的________现象决

定了动物的分层现象。

2.群落的水平结构

在水平方向上,由于光照强度、地形、湿度等因素的影响,不同地段分布着________ 的生物种群。同一地段上种群密度也有差别,它们常常呈________分布。

思维拓展

1.生物在垂直方向及水平方向上的位置配置关系有利于提高生物群落整体对自然资源的充分利用。2.群落中植物的垂直结构直接影响群落中动物的垂直结构,动物种类的多少是随植物层次的多少而变化的,因此,由于森林的植物层次比草原植物层次多,所以森林群落一般比草原群落的动物种类多。【探究示例2】下图为植物群落生长的分层现象,对此现象解释不正确的是( )

A.分层现象是植物群落与环境条件相互联系的一种形式

B.决定这种现象的环境因素除光照外,还有温度和湿度等

C.种植玉米时,因植物群落分层现象的存在,所以要合理密植

D.在农业生产上,可以充分利用这一现象,合理搭配种植的品种

听课记录:

探究点三群落的演替

1.在裸岩的演替过程中,首先进入群落的生物是地衣而不是其他生物,原因是地衣可以分泌有机酸,能够加速岩石风化形成土壤的速度。

2.在演替过程中,优势种往往不同。如地衣阶段优势种为地衣,但在苔藓阶段,由于地衣矮小,与苔藓争夺阳光方面处于竞争的劣势,所以在苔藓阶段优势种不再是地衣而是苔藓。

3.群落演替是一种群落代替另一种群落,而不是一个种群代替另一个种群。所以在群落演替过程中,最先出现的种群也并没有随着群落的演替而消失。

探究示例3(2011·海南卷,24)关于群落演替的叙述,错误的是( ) A.围湖造田活动对群落演替有影响 B.演替过程中群落的物种组成不断变化

C.次生演替的速度比初生演替的速度快

D.弃耕农田上发生的群落演替是初生演替

听课记录:

题组一群落及种间关系

1.如图,纵轴表示海洋不同深度中鱼类的食物分布状况,曲线甲、

乙、丙分别表示三种鱼的数量变化。下列对此图的分析,错误的是

A.海洋中的鱼类具有垂直分层现象

B.此图表明鱼类对食物的竞争状况

C.此图表明海洋中鱼类的捕食状况

D.此图表明海洋中鱼类的共生关系

2.(2011·镇江质检)下列有关生物丰富度的说法正确的是( )

A.丰富度是指单位面积或空间内生物个体数目的多少

B.越靠近热带地区,生物的丰富度一定越高

C.一般来说,某个区域生物丰富度越高,该区域的生态系统抵抗力稳定性越高

D.在探究土壤中小动物丰富度的过程中,要对取样土壤中的各种生物个体逐个计数3.(2011·安徽卷,6)某岛屿由海底火山喷发形成,现已成为旅游胜地,岛上植被茂盛,风景优美。下列叙述不正确的是( )

A.该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现

B.该岛屿形成后最初进行的群落演替属于次生演替

C.旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度进行 D.该岛屿一定发生过漫长的群落演替过程4.下表显示一个岛上的国家公园中狼和驼鹿种群变化情况(无猎捕现象),下列结论中最适

A

C.驼鹿数量随狼数量的增加而增加 D.两个种群的数量同时增加或减少

5.右图表示两个群落演替过程中物种丰富度的变

化,下列叙述正确的是(多选)( )

A.甲可表示火灾后森林进行的演替

B.甲的演替速度比乙快、历时短

C.甲中①②处的物种组成相同

D.若气候条件适宜,甲乙均可演替成森林

6.(2011·大纲全国卷,4)某校园有一片草坪和一片树林,下列关于这两个群落中动物分层现象的叙述,正确的是( )

A.草坪和树林中的动物都具有分层现象 B.草坪和树林中的动物都没有分层现象C.只有草坪和树林混杂在一起时动物才具有分层现象

D.草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象

7.关于演替的说法错误的是( )

A.演替是群落根本性质发生变化的现象 B.只有群落的结构受到干扰或破坏,才会出现群落的演替C.演替过程只要不遭到人类的破坏和各种自然力的干扰,其总的趋势是会导致物种多样性的增加

D.不论是成型的群落还是正在发展形成过程中的群落,演替现象一直存在,它贯穿于整个群落发展的始终题组二土壤动物丰富度研究

8.(2009·江苏生物,24)科研人员对江苏某地沿海滩涂米草群落和裸露泥滩的大型底栖(土壤)动物丰富度进行了对比研究。在相同取样条件下,利用一种常用底泥采样器(50 cm×50 cm×30 cm)采得各动物类群的物种数和个体总数如下表。下列有关本研究的叙述,正确的有(多选)(

A

B.米草群落的大型底栖动物种群密度高于裸露泥滩

C.改用另一规格的常用底泥采样器会影响对比研究的结论

D.改变采样的时间会影响采集到的物种数和个体总数

9.下列关于实验“土壤中小动物类群丰富度的研究”的说法中,不正确的是( ) A.为了调查不同时间土壤中小动物丰富度,可分别在白天和晚上取同一地块的土样B.许多土壤小动物有较强的活动能力,可采用标志重捕法调查土壤小动物类群丰富度C.利用小动物的避光避热性,收集样土中的小动物可采用带灯罩的热光源

D.对于无法知道名称的小动物,不可忽略,应记录下它们的特征

题组三综合题

10.(2011·南通质检)下表是某地区森林群落演替过程中相关量统计,试根据表中数据回答问题:

(1),

从数据分析,在演替过程中群落物种丰富度变化趋势是________________。

(2)统计表明随着群落演替的进行,生态系统光能利用率变化与叶面积指数的关系是

________________________________________________________________________。(3)请绘制生产者呼吸量与叶面积指数之间的关系坐标曲线图。(左下图)

(4)右上图是1953~1996年间该生态系统生物量(有机物量)统计图,据图你可以得出的生物

量演变规律是______________________________________________________________ ________________________________________________________________________。(5)在对该地区某时间群落结构进行调查时,可以采用________法对植物丰富度进行调查,

同时注意调查不同物种______________情况,以获得群落的垂直结构。

学案7 群落的结构和演替

课前准备区

一、1.种群 2.(1)物种(2)丰富度 3.(2)①资源和空间(3)体表(4)彼此有利

想一想不是捕食,捕食必须发生在不同物种生物个体之间,而雌雄螳螂属同一物种。

4.(1)分层(2)镶嵌

二、1.另一个群落 2.(1)①植物植被彻底消灭②森林(2)①土壤种子繁殖体

3.速度方向

想一想不一定,还受气候等环境条件的影响。

课堂活动区探究点一

1.群落:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合,叫做群落,如一个池塘内的所有生物。

丰富度:群落中物种数目的多少。

2.互利共生、寄生、竞争和捕食。

探究示例1 A [“苗多欺草,草多欺苗”的意思是说禾苗多时草难以生长,草多时禾苗难以生长,禾苗与草之间存在竞争关系。]

思路导引

探究点二

1.(1)光照强度光照强度(2)温度(3)食物及栖息场所分层 2.不同镶嵌

探究示例 2 C [植物群落出现分层现象的原因主要与光照(森林)、温度(高山)等因素有关,环境因素影响植物群落的分层现象。植物群落的分层现象可以用来指导农业生产,譬如玉米和大豆间种,提高光能的利用率。]

思路指引:①植物群落垂直结构、水平结构的分层主要影响因素是什么?②考虑分层现象对植物资源利用的意义。③考虑生物与环境相互影响的关系。④考虑不同类型的植物的生活习性:如对光、水等的要求。

探究点三

1.没有被植物覆盖被彻底消灭了土壤条件种子繁殖体漫长较短

2.能预见可测的森林增加增加多结构不可逆高

探究示例3 D [围湖造田改变了群落演替的方向,破坏了生态平衡;演替过程中,群落中生物的种类和数量都在不断变化;次生演替是在原有植被已被破坏但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替,与初生演替相比,次生演替的速度快;弃耕农田上发生的群落演替是次生演替。]

构建知识网络丰富度互利共生寄生垂直结构初生演替次生演替

课后练习区

1.D [纵坐标为甲、乙、丙三种鱼类的食物分布,有共同的食物资源和生存空间,故构成竞争关系。]

方法技巧对种间关系的相关曲线确定

(1)互利共生曲线——同步变化(同生共死)。

(2)捕食曲线——不同步变化的此消彼长(不会导致某种生物灭绝)。

(3)竞争曲线——看最终结果,一种数量增加,另一种数量下降甚至降为0;只要曲线中提

示两种生物有共同的空间或食物,则必为竞争,竞争激烈程度取决于空间、食物的重叠范围。

(4)两种生物甲和乙以同一植物为食,但取食的部位不同并不构成竞争关系——如09全国理

综:以叶为食的菜粉蝶幼虫与蜜蜂在同一株油菜上采食;例09年江苏卷中人吃玉米籽粒,而牛吃秸秆。

2.C [生物丰富度是指生物种类的多少,而不是个体数量的多少。]

3.B [由题干可知,该岛屿由海底火山喷发形成,最初无植被覆盖,故在该岛上发生的群落演替是初生演替,而不是次生演替,B项错误。初生演替的时间较长,D项正确。人类的参与可使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行,C项正确。该岛屿不同地

段物种组成上的差异,即物种的镶嵌式分布是群落水平结构的体现,A项正确。]

4.A [本题以表格的形式呈现信息,考查捕食者与被捕食者的数量变动关系。刚开始捕食者狼数量随着被捕食者驼鹿数量增加而增加,后来由于狼过多造成驼鹿数量锐减,直至最后二者数量都大致稳定。]

5.ABD [甲表示的是次生演替,故A正确;乙是初生演替,次生演替的速度比初生演替快、历时短,故B正确;在群落演替的不同阶段,物种的种类和组成不同,故C错误;不论初生演替还是次生演替,若气候条件适宜,最后都可以演替成森林,故D正确。]

6.A [草坪和树林两个群落中的植物都具有分层现象,导致其中的动物都具有分层现象。] 7.B [群落的演替是一直存在的,它贯穿于整个群落发展的始终,是一个动态变化的过程。任何一个群落都不可能是不变的,即使其内的生物种群没有发生大的变化,但种群密度、年龄组成、性别比例等种群特征也可能发生改变,没有绝对不变的群落。另外根据群落演替的概念,演替应该是其根本性质发生了变化的过程,是一个由量变到质变的飞跃,如一个种群被另一个种群所代替。在自然状态下,演替的总趋势是物种多样性的增加和种群稳定性的提高,因此我们说群落演替的顶极阶段是森林阶段。]

知识归纳对群落演替的分析

(1)演替的原因:

①植物繁殖体的迁移、散布和动物的活动;②群落内部环境变化;

③种内和种间关系的改变;④外界环境条件的变化;⑤人类的活动。

(2)演替的特征

①方向:有一定的方向性。②能量:总生产量增加,净生产量逐渐降低,群落有机物总

量增加。③结构:营养结构更加复杂,物种多样性增加,稳定性增加。④生活史:生物个体增大,生活周期变长,生态位变窄。⑤物质循环:由开放转为封闭,交换速度变慢。8.AD [比较表中裸露泥滩与米草群落的大型底栖动物物种数和个体总数,可判断A正确,B错误。C错误,D正确,物种数和个体总数与常用底泥采样器的规格无关,但与取样的时间和地点等因素有关。]

实验方法土壤小动物类群丰富度调查

(1)丰富度调查方法:由于大多数土壤小动物身体微小、活动范围小,标记个体难以与无标

记个体充分混匀,因此,土壤小动物调查一般不能采用标志重捕法,而是采用取样器取样进行采集、调查的方法。

(2)丰富度的统计方法:一是记名计算法(指在一定面积的样地中,直接数出各种群的个体数

目,这一般用于个体较大、种群数量有限的群落);二是目测估计法(指按预先确定的多度等级来估计单位面积上个体数量的多少,等级的划分和表示方法有非常多、多、较多、较少、很少等。)

(3)利用诱虫器采集土壤小动物的原理:诱虫器利用土壤小动物趋暗、趋湿、避高温的特性,

使土壤小动物从土样进入诱虫器下部的试管中,达到采集目的。

9.B [许多土壤小动物有较强的活动能力,但由于身体微小,不适合采用标志重捕法调查,调查土壤小动物类群丰富度可采用取样器取样调查的方法。]

10.(1)次生演替逐渐增加

(2)随着叶面积指数的增大,光能利用率升高(或正

相关)

(3)呼吸量=总初级生产量-净初级生产量,描点、

连线如下图:

(4)随着时间的推移生态系统的生物量逐渐增加,最

终趋于

(5)样方空间上的分布(分层)

【解析】:(1)从题干信息可知:群落演替的起点不是原始裸地,而是从原来的植物群落所发生的演替,故为次生演替,演替的结果是群落物种的丰富度增加。(2)从表格数据可看出在演替过程中随着叶面积指数的增加,生态系统光能利用率也增加。(4)生物量演变的规律是随着时间的推移生态系统的生物量逐渐增加,最终趋于稳定。(5)对该地区某时间群落结构进行调查时,可以采用样方法对植物丰富度进行调查,对不同物种空间分布情况的调查可获得群落的垂直结构。

人教版必修三第4节《群落的演替》word学案

第四章种群和群落 第4节群落的演替 【学习目标】 一、知识方面 1 ?演替的概念及群落的演替过程。 2?初生演替与次生演替。 3 ?说明人类活动对群落演替的影响。 4.关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。 二、情感态度与价值观方面 1.关注人的活动对群落演替的影响 2.认同国家“退耕还林还草还湖,退牧还草”的政策【重点难点】 1.群落的演替过程 2.初生演替与次生演替 【考点分析】 “问题探讨”案例分析 探究一:群落演替的概念及类型 【基础梳理】一、群落演替的概念与类型 、群落是一个动态系统 【小组讨论】 课本78页思考与讨论 【拓展提升】 深度思考:光裸的岩石上群落演替过程中,决定演替的关键因素是什

么?这可以

说明什么问题?

四、弃耕农田群落的演替 依次写下弃耕农田群落的演替阶段 1、弃耕农田上的演替,与裸岩上演替的过程完全相同吗? 2、所有弃耕的农田都能演替能树林吗? 3、火山喷发后发生在裸岩上的演替和弃耕农田上的演替有何异同呢? 4、发生在裸岩上的演替和弃耕农田上的演替是否一定会向教材中所描述的那样发展呢?说出你的理由。 【拓展提升】 【典型例题1】 有关初生演替和次生演替的叙述,正确的是() A、沙丘、火山岩上进行的演替是初生演替,冰川泥、弃耕的农田上进行的演替是次生演替 B、初生演替形成的群落内无竞争现象,次生演替形成的群落内竞争明显 C、初生演替所需时间较长,次生演替所需时间较短 D、初生演替能形成森林,次生演替很难形成森林 考点二:人类活动对群落演替的影响 【基础梳理】1、人类的活动对群落演替的影响(一)

群落的演替导学案

高一生物导学案15——————————群落的演替 班级:____________ 小组:___________ 姓名:__________ 2014-4-21 【学习目标】 1.阐明群落的演替过程。 2.说明人类活动对群落演替的影响。 3.关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。 【复习回顾】 1、画出捕食、竞争、互利共生三个关系的曲线。 (标出被捕食者) 捕食竞争互利共生 【课堂教学】 自学知识点一:群落的垂直和水平结构 1、森林中植物的垂直分层分别是:上层:_____________中层:____________ 下层:____________ 影响植物垂直分层的主要因素是_____________,影响动物垂直分层的主要因素是_____________。 2、影响群落水平分层的因素有_______________________________________________。 检测知识点一: 1、某校园有一片草坪和一片树林,下列关于这两个群落中动物分层现象的叙述正确的是() A、草坪和树林中动物都具有分层现象 B、草坪和树林中的动物都没有分层现象 C、只有草坪和树林混杂在一起时动物才具有分层现象 D、草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象。 自学知识点二:群落的演替的类型 1、初生演替是指在一个________________________,或者是原来存在过植被、但____________________ 地方发生的演替,例如在_______________________________上进行的演替; 裸岩上的演替过程 裸岩阶段——____________——______________——_______________——灌木阶段——_____________ 2、次生演替是指在原有植被虽已不存在,但________________________________基本保留,甚至还保留了___________________ 的地方发生的演替,例如______________________________上进行的演替。 弃耕农田的演替过程 弃耕农田——____________——灌木阶段——___________________ 3、苔藓阶段为什么取代地衣阶段呢?_________________________________________,演替的结果是群落的稳定性_____________(填增大或减小),生物的种类和数量_____________(填增大或减小)。

第4节 群落的演替学案

第4节群落的演替 【温故互查】 群落水平上研究的问题有哪些? 【设问导读】 探究1 演替的类型 1.初生演替——光裸的岩地演替过程: (1)光裸岩地上的“拓荒者”是谁?为什么? (2)在森林阶段,群落中还可以找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗? 2.次生演替——过度放牧后的草原演替过程: (1)草原在过度放牧后,若不能及时采取措施保护草原,该地最后一定能演替为草原吗? (2)草原在过度放牧后,如果及时采取措施保护草原,该地最后能否演替为森林? (3)若光裸岩地演替成草原,其与火烧后草原的演替所经历的时间相同吗?你作出判断的依据是什么? 3.群落演替的方向: 在下列坐标图中,分别画出大多数群落演替过程中随着时间的变化生物种类、生物数量、有机物总量的变化趋势。 探究2 人类活动对群落演替的影响及群落演替的原因 1.人类活动对群落演替的影响: (1)试举例说明人类哪些活动会导致群落演替过程缓慢或阻碍群落的正常演替,哪些活动会促进或推动群落的正常演替过程。 (2)从方向上看,人类活动对群落演替有何影响?

2.判断群落演替的内因和外因: ①环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,而对另一些物种生存产生不利影响。 ②生物本身不断进行繁殖、迁徙。 ③群落内部由于生命活动造成内部环境改变。 ④种内和种间关系不断发生变化。 ⑤人类活动的干扰。 内因:_________________ 外因:_________________ 【自学检测】 1.在寒温带地区,一场大火使某地的森林大面积烧毁,在以后漫长时间中,在原林地上依次形成了杂草地、白桦为主的阔叶林、云杉为主的针叶林,这种现象称为 A.物种进化B.外来物种入侵C.群落演替D.垂直结构 2.群落的初生演替的正确顺序是 ①裸岩阶段②苔藓阶段③森林阶段④灌木阶段⑤草本植物阶段⑥地衣阶段 A①一②一③B①一⑤一④一③C①一②一④一⑤一③D①一⑥一②一⑤一④一③3.在裸岩上首先定居的生物是 A.地衣B.苔藓C.草本植物D.细菌 4.下列有关初生演替和次生演替的叙述,正确的是 A.在沙丘、火山岩上进行的演替是初生演替,在冰川泥、弃耕的农田上进行的演替是次生演替 B.初生演替形成的群落内无竞争现象,次生演替形成的群落内竞争明显 C.初生演替所需的时间较长,次生演替所需的时间较短 D.初生演替能形成森林,次生演替很难形成森林 5.在群落演替中,一般不会出现的现象是 A.群落中生物种类的增加B.群落中个体数量的增加 C.群落的稳定性增加D.非生物有机物质会减少 6.某岛屿由海底火山喷发形成,现已成为旅游胜地,岛上植被茂盛、风景优美。下列叙述不正确的是 A.该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现 B.该岛屿形成后最初进行的群落演替属于次生演替 C.旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度进行 D.该岛屿一定发生过漫长的群落演替过程 7.下列选项中不能演替为森林的是 A.西北干旱地区的典型草原B.大兴安岭火灾后的林区 C.沂蒙山区的裸露岩地D.黄河三角洲的弃耕地 8.下列有关人类活动对群落演替的影响的叙述,不正确的是 A.人类的许多活动在影响群落的演替 B.人可以建立人工群落,将演替的方向和速度置于人为控制之下

河北省唐山市开滦第二中学高中生物 44 群落的演替导学案 新人教版必修31

河北省唐山市开滦第二中学高中生物 4.4 群落的演替导学案 3 新人教版必修姓名:班级:小组: 【】学习目标阐明群落的演替过程。说明人类活动对群落演替的影响。关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。重点难点】【群落的演替过程。重点:群落的演替过程难点:】【自主学习系统群落的结构会随着时间的推移,外界条件 1.生物的群落是一个的剧烈改变,仍类活动的干扰和破坏,原有生物群落会被破坏和干扰,一个群落会逐渐被 所替代,这样的过程称之为生物群落的演替。演替。初生演替是指一个从来没有和2.生物群落的演替可分为两种类型。替发生了演消灭了植被的面物覆盖的地或原地来方存在过植被底后被彻被植的生物群落的演替。或如、、.经过漫长而艰难的演替过程,裸岩地面上的演替过程一般可分为以下几个阶段:3 阶段→阶段→灌木阶段→裸岩阶段→ 阶段→化,生物与环境的关系变得进一步丰富多样,会使群落系统阶段,从而使物种进一步多样 达到一个相对稳定的阶段,以上为初生阶段。又一些生物种群被了,4.群落的次生演替是原来群落结构受到严重干扰和破坏,了,经过一段时间,有一些种群占据原有种群的空间,使另一些生物种群 的阶段。例如在弃耕的农田上的群落演替就是次生演最后使群落达到一个 阶弃耕的农田→草木植物阶段→替。在适宜的自然条件下,其大致过程是:阶段,或段→森林阶段。但在干旱荒漠地区,也可能演替为 而不能最后演替为森林阶段。.人类活动对生物群落的演替有着重大的影响,常常会改变生物群落的自然演替的5 ,破坏阻止或逆转生物群落的自然演替。和 展发理好经济,自,自的然演替保持好然环境处落物进了6.为促生群的关系,走可持续发展的道路,我国、和、伟大生态工程,保持政府在一些破坏严重的地区,提出了 好生态环境。【问题生成】 1

人教版必修三第四章第四节群落的演替

4.4 群落的演替导学案 07普理课型:新授制作人:审核人:使用时间:5月28日 学习目标: 1.阐明群落的演替过程。 2.说明人类活动对群落演替的影响。 3.关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。 学习重点: 群落的演替过程。 一.导学过程: (一)课前预习 1.演替 定义:______________________________________________________________________________ 2.演替的类型 (1)初生演替 概念:______________________________________________________________________________ 实例:______________________________________________________________________________ (2)次生演替 概念:______________________________________________________________________________ 实例:______________________________________________________________________________ 3.人类活动对演替的影响:人类活动往往会使群落的演替按照不同于自然演替的__________的进行。 4.退耕还林、还草、还湖:2003年1月20日起施行______________________ (二)预习自测 1.在裸岩上发生的演替过程,地衣作为“开拓者”,可通过它的活动打破裸岩的沉寂,使裸岩焕发生命的活力,进而进化为较复杂的生物群落。其原因是 A.地衣的结构复杂,进化地位较高等 B.地衣是阳生植物,光合作用较强 C.地衣分泌的有机酸可加速岩石风化形成土壤,为其他生物安家创造条件 D.地衣与其它生物是互利共生关系 2.演替过程中乔木层逐渐取代了灌木层,其主要原因是 A.乔木的繁殖力较强B.灌木的寿命较弱 C.灌木较为低等D.乔木较为高大,能获得更多的阳光 3.在废弃的池塘中长出森林,大约要经历以下阶段:○1干涸池塘阶段○2灌木阶段○3乔木阶段○4草本植物阶段。演替的正确顺序是 A.○1○2○3○4B.○2○3○4○1C.○1○2○4○3D.○1○4○2○34.下列有关人类活动对群落演替的影响的叙述,不正确的是 A.人类的许多活动在影响群落的演替 B.人可以建立人工群落,将演替的方向和速度置于人为控制之下 C.人类活动可以任意对生物与环境的相互关系加以控制 D.人类活动对群落的影响不只是破坏性的 5.人类的下列活动,不利于种群向正面演替的是 A.封山育林B.治理沙漠C.兴修水利D.围湖造田 6.下列因素中对群落演替的影响较大的是 A.群落中植物繁殖体的迁移B.气候的变化 C.人类活动D.大规模的地壳运动 7.下列哪项不是群落演替的特点 A.有规律B.可预测C.有一定的方向D.永远进行,无终止 8.初生演替和次生演替的主要区别 A.影响因素不同B.起始条件不同 C.产生的植物种类不同D.产生的生物量不同 9.在我国西部大开发的战略中,“保护天然林”和“退耕还林(草)”是两项重要内容,采取这两项措施的重要目标是 A.开展生态旅游B.发展畜牧业 C.增加木材产量D.改善生态环境 (三)合作探究 1.问题探讨 观察课本78页问题探讨图片,思考回答下列问题: (1)生物是如何一步步地定居在新土地上的? (2)这一地区有可能恢复原来群落的结构吗? 2.思考与讨论 阅读并观察课本79页图4-14 及80页图4-15,思考: (1)光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣? (2)地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣? (3)在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗?

人教版高中生物必修三第四章第4节《群落的演替》导学案-精选教育文档

第五节群落演替 一、教学目标: 1、知识目标:阐明群落的演替过程。 2、能力目标:调查身边群落的演替情况,说明人类活动对群落演替的影响。 3、情感态度与价值观:关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。 二、教学重点:群落的演替过程。 三、教学难点:群落的演替过程;人类活动对群落演替的影响。 四、教学过程: (一)群落演替的概念 学生阅读教材P78印度尼西亚喀拉喀托火山爆发的资料后思考: 思考1、生物是如何一步步地定居在新土地上的?(这就是本节要讲述的内容) 思考2、这一地区有可能恢复到原来群落的结构吗? 1、群落是一个动态系统,它是________________的。如果________________受到干 扰或破坏,一些生物的种群消失了,就会有其他一些生物的种群来________, 再过一段时间,又会有另一些生物的种群__________,最后,群落会达到一个 __________的阶段。 2、像这样随着__________,一个______被______________代替的过程,就叫做演替。(二)演替的类型 1、初生演替: (1)初生演替是指:______________________________________________________ ______________________________________________________。 (2)初生演替大致要经过以下几个阶段:裸岩阶段、______阶段、苔藓阶段、____植物阶段、灌木阶段、________阶段。 思考3、光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣? 思考4、地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣? 思考5、在森林阶段,还能否找到地衣、苔藓、草本、灌木吗? (3)除了裸岩上的演替外,水生演替也发生属于初生演替。 水生演替常开始于水域和陆地环境交界处,即沿淡水湖或池塘的边缘。由于水生植物的占据和动物带的有机物使池底逐渐变浅,然后变成陆地。 2、次生演替:是指在原有的植被虽已不存在,但______________基本保留,甚至还保留 了______________或______________(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替,如______________、________________、__________________上进行的演替。 次生演替的过程:弃耕农田一年生杂草多年生杂草小灌木(灌木丛) 乔木森林。

高中生物必修三第四章第4节《群落的演替》教案

第四章第4节群落的演替 一、教材分析 本课是必修三第四章《种群和群落》的第四节《群落的演替》,本课内容较简单,包括演替的类型和人类活动对群落演替的影响两部分。前者是在群落层次上分析生命系统的发展变化,后者是探讨人类在这方面的作用,体现STS教育思想。学生在日常生活中也接触过许多与此相关的自然现象,所以在教学过程中学生的兴趣也比较高。鉴于上述情况,在教学过程中要注意联系学生的生活经验,采用问题导学法,利用图解、课件和模型制作等加强教学的直观性,加强学生对微观内容的感性认识,使学生在主动建构知识的过程中完成重点、难点知识的学习,提高思维能力,形成相应的观点。 二、教学目标 1.知识目标: ①阐明群落的演替过程。 ②说明人类活动对群落演替的影响。 ③关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。。 2.能力目标: ①通过群落演替的过程培养学生要用“动态发展”的观点来分析事物。 ②从生活中大家都熟悉的现象中来分析新的问题,从而培养学生仔细观察、全面独立分析问题的习惯。 3.情感、态度和价值观目标: 从以前的围湖造田、毁林开荒到现在的退耕还林、还草、还湖,要让学生意识到环保的重要性和必要性。 三、教学重点难点 群落的演替过程。 四、学情分析 学生前面学习了有关群落的结构特征,在此基础上再学习群落的演替相对来说较为简单。对于群落的演替过程较难理解,需要教师指导并详细讲解。 五、教学方法 1.学案导学:见后面的学案。 2.新授课教学基本环节:预习检查、总结疑惑→情境导入、展示目标→合作探究、精讲点拨→反思总结、当堂检测→发导学案、布置预习 3.多媒体教学 六、课前准备 1.学生的学习准备:预习群落的演替,完成学案。 2.教师的教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案。 七、课时安排:1课时 八、教学过程 (一)预习检查、总结疑惑 检查落实了学生的预习情况并了解了学生的疑惑,使教学具有了针对性。 (二)情景导入、展示目标。 教师:群落是一个动态系统,它时时刻刻都在发生着生物与生物之间,生物与环境之间的相互作用。在正常情况下,大多数群落中物种结构相对稳定。但是,当群落结构受到干扰或破坏,一些种群落消失了以后,总会有

2019届高考生物二轮复习群落的演替学案(适用全国)

1.演替的概念 随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。 2.演替过程(以发生在裸岩上的演替为例) 裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段3.群落演替中两种类型的不同点 类型 项目 初生演替次生演替 起点在一个从来没有被植物覆盖的 地面,或者是原来存在过植被、 但被彻底消灭了的地方 在原有植被虽已不存在,但原有土壤条 件基本保留,甚至还保留了植物的种子 或其他繁殖体的地方 时间经历时间漫长 经历时间较短 影响 因素 自然因素人类活动较为关键 实例裸岩上的演替森林砍伐地、弃耕农田上的演替 4.群落演替的特征 (1)方向:一定的方向性。 (2)能量:群落有机物总量增加。 (3)结构:营养结构变得复杂,物种多样性增加。 5.群落演替的原因 (1)环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,而对另一些物种生存产生不利影响。 (2)生物本身不断进行繁殖、迁徙。 (3)群落内部由于生命活动造成内部环境改变。 (4)种内和种间关系不断发生变化。 (5)人类活动的干扰。学科&网

考向一群落演替类型的判断 1.如图表示某地云杉林的形成过程。下列相关叙述正确的是 A.该群落的演替属于初生演替,群落结构越来越复杂 B.演替的方向和速度主要与气候、土壤等条件有关,与人类活动无关 C.在群落演替过程中,群落的物种组成不断地发生着改变,其中④→⑤过程中,云杉逐渐成为优势种D.在⑤云杉林群落中有明显的垂直结构,没有水平结构 【参考答案】C 解题技巧 判断初生演替和次生演替的方法 (1)从起点上判断 ①初生演替的起点为从没有过植被或原有植被被彻底消灭了的环境。 ②次生演替的起点为只是失去了原有植被的环境。 (2)从时间和速度上判断 ①经历的时间长、速度缓慢的是初生演替。 ②经历的时间短、速度较快的是次生演替。 2.下图是某处沙丘发生自然演替过程中的三个阶段,下列叙述正确的是

第4节群落的演替教学设计

第4节群落的演替教学设计 第4节群落的演替 一、教学目标 1.阐明群落的演替过程。 2.说明人类活动对群落演替的影响。 3.关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。 二、教学重点和难点 群落的演替过程。 三、教学方法 对话法、探究法、讲述法 四、课时安排1课时 五、教学过程 〖引入〗以“问题探讨”引入,学生思考回答,师提示。 〖提示〗1.见p78~p79。 2.火山爆发后环境条件发生了变化。在火山爆发中,有些物种可能会绝灭;在恢复过程中外来新物种可能会进入。群落结构因此而发生了变化,一般不能恢复原来的群落结构。

〖板书〗演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。 〖问题〗以“本节聚焦”的问题再次引起学生的思考。 〖板书〗一、演替的类型 〖学生活动〗学生带着“思考与讨论1”,阅读p79~p80,并完成“思考与讨论”。 〖提示〗1.因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。 2.通过地衣分泌有机酸加速岩石风化形成土壤,并积累起了有机物,这为苔藓的生长提供了条件。而苔藓生长后,由于其植株高于地衣能获得更多的阳光,处于优势地位,其结果是逐渐取代了地衣。 3.能找到这些植物。在群落演替过程中,一些种群取代另一些种群是指优势取代,而不是“取而代之”。形成森林后,乔木占据了优势,取代了灌木的优势,但在森林中各种类型的植物都是存在的。 〖板书〗㈠初生演替:指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但彻底消灭了的地方的演替。 ㈡次生演替:指在原有植被虽已不存在,但土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生

4.4群落的演替学案答案

第四章第4节群落的结构 行政班级选修班级姓名使用时间年月日【学习目标】了解生物群落的演替过程及人类活动对群落演替的影响。 【重点与难点】理解群落的初生演替、次生演替过程 【自主预习】 1.演替的概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。 2.演替过程(以发生在裸岩上的演替为例) 裸岩阶段 苔藓阶段→ 草本植物阶段森林阶段 3.群落演替中两种类型的不同点 4. 自然条件下,群落沿着一定的方向演替:生物种类越来越多,群落结构越来越复杂,总生产量越来越高,稳定性越来越强。 5.人类活动对群落演替的影响 人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。 问题探究 1.光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣? 答案因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸从裸岩中获取养分。 2.地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣?? 答案地衣分泌有机酸加速岩石风化形成土壤,为苔藓的生长提供了条件。苔藓植株高于地衣,能获得更多的阳光,处于优势地位,结果逐渐取代了地衣。

3.在森林阶段内,还能找到地衣、苔藓、草本、灌木吗? 答案能。群落演替中一些种群取代另外的一些种群,指的是优势取代,而非取而代之。4.群落的演替能无休止地进行下去吗?都能演变成森林阶段吗?为什么? 答案不能,任何环境下的演替都是最终达到一个成熟阶段,最后终止在一种稳定状态。并不是所有群落演替的顶极群落都是森林,如在干旱、半干旱地区,群落演替的顶极群落是草原,这主要与当地的气候条件、降水量等环境条件有关。 5.下图为在弃耕的农田上发生的群落演替。 (1)上述群落演替类型属于次生演替。 (2)该演替过程的突出特征为:在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替,如火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。 【判断正误】 1.有关初生演替与次生演替的判断 (1)自然恢复林的形成属于初生演替(×) (2)农田弃耕后,在自然状态下很快就会长满小灌木,成为灌木丛(×) (3)次生演替的速度比初生演替的速度快(√) (4)群落演替中的森林阶段对太阳光的利用比灌木阶段更充分(√) 2.有关群落演替的原因、方向、特点的判断 (1)决定群落演替的根本原因在于群落外部的环境条件,诸如气候、地貌、土壤和火等(×) (2)演替过程中群落的物种组成不断变化,甚至可发生优势取代(√) (3)人类干预对群落的演替总是不利的(×) (4)若时间允许,弃耕的农田总会形成森林(×) (5)演替达到相对稳定的阶段后,群落内物种组成不再变化(×) (6)自然群落往往是向物种丰富度越来越高的方向演替,而且种间关系越来越复杂(√) 【随讲随练】

必修三第四章第4节《群落的演替》导学案

第四章第4节群落的结构 课前预习学案 一、预习目标 预习群落的演替过程,初步把握群落演替的概念和类型。 二、预习内容 1.演替 定义:_______________________________________________________ 2.演替的类型 (1) 4.退耕还林、还草、还湖:2003年1月20日起施行___________________ 三、提出疑惑 同学们,通过你的自主学习,你还有哪些疑惑,请把它填在下面的表格中 疑惑点疑惑内容 ?一、学习目标 1.阐明群落的演替过程。 2.说明人类活动对群落演替的影响。 3.关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。学习重点: 群落的.演替过程。 二、学习过程 1.问题探讨 观察课本78页问题探讨图片,思考回答下列问题: (1)生物是如何一步步地定居在新土地上的? (2)这一地区有可能恢复原来群落的结构吗? 2.思考与讨论 阅读并观察课本79页图4-14及80页图4 -15,思考: (1) 光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物进行。 ■,而是地衣? 初生演替

(2) 地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣? (3) 在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗? 3.思考与讨论 阅读并观察课本81页图4-16,思考并回答下列问题: (1 )你能解释小路周围杂草的这种分布与人类活动的关系吗? (2 )如果小路废弃后,会出现“远芳侵古道,晴翠接荒城” 的景象 吗? (白居易,《赋得古原草送别》) 三、反思总结 四、当堂检测 群落的初生演替和次生演替的主要区别是 ) A.影响因素不同B C.产生的植物种群不同D 下列群落演替系列中,属于初生演替的是 ) 某地海底火山爆发形成了一个新岛,后来又逐渐长出了很多植物河流因为 堵塞而成沼泽,上面长出了新的植物 弃耕后的农田长出杂草,几年后又长出多年生植物 西双版纳热带雨林遭到严重砍伐破坏后,很快又长出新的植物 1. 2. ( A. B. .初始条件不同 ?产生的生物数量不同 C. D. 弃耕的农田上进行的演替属于 ) A.初生演替演替后为次生演替 C次生演替演替后为初生演替4.影响群落演替的速度和方向的因素包括 _______________________________________________________________ 和 课后练习与提高 3. ( B.先是初生 D.先是次生

群落的结构 导学案(公开课)

4.3 群落的结构 自主预习: 一、群落水平上研究的问题 1、群落:内聚集在中的集合体。 2、研究的问题: (1)群落的组成、优势种群。(2)关系。 (3)群落的演替。(4)群落的结构 (5)各种群的占据位置(6)群落的和边界。 二、群落的物种组成 1.物种组成是区别的重要特征。 2.物种丰富度:群落中的多少称之为丰富度。 3、规律:不同群落丰富度不同,越靠近,单位面积内的物种越丰富。 三、种间关系 1.捕食:(1)定义:一种生物以另一种生物为_____________. (2)举例:如______捕食_________;_________捕食_________.兔吃草、狐吃兔等. (3)各种群数量随时间变化情况如下图甲.其中物种____是捕食者,_____是被捕食者,依据:在某一周期内,先增加者先减少,是被捕食者. 2.竞争: (1)定义:两种或两种以上生物相互争夺___________和___________等. (2)结果:竞争各物种相互______,或者一方占优势,另一方一方处于_____甚至灭亡. (3)举例: 草原上的牛和羊、水稻和稗草。 (4)各种群数量随时间变化情况如上图乙. 3.互利共生 (1)定义:两种生物共同生活在一起,相互________,彼此__________. (2)举例:豆科植物与根瘤菌, 地衣中的藻类和真菌、白蚁及其肠内的鞭毛虫。 (3) 各种群数量随时间变化情况如上图丙。 4.寄生:(1)定义一种生物(寄生者)寄居在另种生物(寄主)的_______或_______,摄取寄主的 ______以维持生活。 (2)举例:蛔虫与人,豆科植物与菟丝子等.

2019版生物人教版必修3训练:第4章第4节群落的演替Word版含解析

第4节群落的演替 _______________ 课时过关能力提升 基础巩固 h群落演替过程中,物种多样性最丰富的阶段是() A. 灌木阶段 B.草本植物阶段 C.苔藓阶段 D.森林阶段 答案:D J 2.下列不属于次生演替的是 A. 某地海底火山爆发形成了一个新岛,后来又逐渐长出了很多植物 B. 弃耕后的农田长出杂草,几年后又长出多年生植物 C. 河流因为堵塞形成沼泽,上面长出了新的植物 D. 西双版纳热带雨林遭到严重砍伐破坏后,很快又长出新的植物 答案:A IW3.某山区的原始森林被过量砍伐,一段时间后,该地出现了新的生物群落。下列相关叙述错误的是() A. 演替类型为次生演替 B. 物种数量将会越来越多 C. 生物多为草本植物,没有垂直结构 D. 演替过程体现了生物群落的动态变化答案:C J 4.下列哪项不是群落演替的趋势?( A. 土壤有机物越来越丰富 B. 种间关系越来越复杂 C. 有些物种可能灭绝 D. 生物种类越来越少 答案:D 5.初生演替和次生演替的主要区别是 A. 影响因素不同 B. 起始条件不一样 C. 产生的植物种群不同 D. 产生的生物数量不同 答案:B ,可以演变为一个森林,其演替过程大体为() 6.—个湖泊经历了一系列演替阶段后 A. 湖泊T沼泽T灌木林T草原T森林

B. 湖泊T草原T灌木林T沼泽T森林 C. 湖泊T沼泽T草原T灌木林T森林 D. 湖泊T湿地T灌木林T森林 答案:C < 7.下列哪项不是群落演替的特点?( ) A. 有规律 B.可预测 C.有一定方向 D.终极阶段是森林阶段 答案:D !W8.下列人类的活动不利于生物群落的演替朝着对人类有利的方向发展的是() A. 引入外来物种,保护生态环境 B. 在沙漠边缘种树种草 C. 我国西部地区山坡上退耕还林还草 D. 减少草原放牧量 解析:引入外来物种后,外来物种可能会因当地环境条件适于其生长且没有天敌而疯长,而对当地物种构成严重威胁,会破坏生态平衡,从而不利于群落的演替朝着人类有利的方向发展。 答案:A 匕9.下列有关群落的结构和演替的说法,正确的是() A. 影响群落中动物分层的主要因素是光照 B. 草地群落具有水平结构,但没有垂直结构 C. 群落的丰富度是指群落中生物数量多少,不同群落的丰富度不同 D. 在群落演替过程中丰富度不断发生变化 解析:影响群落中动物分层的主要因素是食物和栖息环境;草地群落既具有水平结构,也有垂直 结构;群落的丰富度是指群落中生物种类的多少;群落演替过程中,物种的种类和数量均发生变化。 答案:D < 10.根据群落演替的理论,光裸的岩地经过一定的时间最终会演替为森林。请据此回答下列问题。 (1) 光裸的岩地最终演替为森林,其过程大致 (2) 地衣首先在裸岩上定居。同时,地衣分泌的___________ 腐蚀了坚硬的岩石表面,加速了岩石风化形成 ________________________ 的过程。 (3) 各种昆虫及其他小动物开始进入生物群落的阶段是___________________________________ 。 ⑷地衣阶段与苔藓阶段相比,土壤中的有机物含量较多的是 _______________ ,微生物种类较多的 答案:(1)裸岩阶段T地衣阶段T苔藓阶段T草本植物阶段T灌木阶段T森林阶段 (2) 有机酸土壤 (3) 草本植物阶段 (4) 苔藓阶段苔藓阶段

第4节 《群落的演替》教学设计

第4节《群落的演替》教学设计 一、教材分析 本节内容选自人教版普通高中课程标准实验教科书生物必修3第4章《种群和群落》第4节。 《群落的演替》主要包括演替的类型和人类活动对群落演替的影响两绝大部分。前者是在群落层次上分析生命系统的发展变化,后者是探讨人类在这方面的作用,体现STS教育思想。 《群落的演替》是在种群和群落的基础上,进一步分析群落的演替过程及其最终平衡状态。通过学习能够加深对群落中优势物种、群落结构等知识的理解,为生态系统的结构和稳定性、多样性作铺垫。 二、教学目标 1、知识目标 ⑴阐明群落的演替过程。 ⑵说明人类活动对群落演替的影响。 ⑶注重我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。 2、水平目标 ⑴用“动态发展观”来分析客观世界。 ⑵培养学生观察、独立分析问题的水平。 3、情感态度与价值观目标: ⑴分组讨论,体会小组合作学习的乐趣,培养团队协作的精神。 ⑵注重人类活动对群落演替的影响,认同国家“退耕还林、还

草、还湖,退牧还草”的政策。 三、教学重点和难点 1、教学重点:群落的演替过程。 2、教学难点:群落的演替过程。 四、学情分析 1、知识方面,学生之前已经学习了生态学的相关知识,对种群和群落已有一定的了解;对身边群落演替的现象也有一定的理解,仅仅没有建立起概念与现象之间的联系。 2、认知方面,高二学生的形象思维水平已充分发展,抽象思维水平也在迅速发展中,同时具有强烈的好奇心和求知欲。 五、教学策略 以“问题讨论法”为主,贯穿“对话法、讲述法”等,组织并引导学生发现问题、分析问题、解决问题。 综合利用视频、图片等直观教具展示群落演替中事物动态发展的过程,以协助学生更好地理解群落演替的过程及本质。 六、课时安排 1课时 七、教学实施的程序:

第四章 第4节 群落的演替习题

[课时作业] 一、选择题 1.从光裸的岩地演替出森林的过程中,由草本植物阶段演替到灌木阶段所需的时间相对较短,其原因是() ①草本植物阶段,土壤中有机物较丰富,通气性好 ②灌木根系发达,吸水能力强 ③灌木更高大,具更强的获得阳光的能力 ④灌木阶段,群落内竞争激烈 A.①②③B.②③ C.③④D.①②③④ 解析:由草本植物阶段演替到灌木阶段中,由于草本植物阶段,土壤中有机物较丰富,通气性好、灌木根系发达,吸水能力强和灌木更高大,具更强的获得阳光的能力,因此该演替阶段所需时间相对较短。 答案:A 2.下列有关群落演替的说法中,不正确的是() A.群落演替是生物与环境相互作用的结果 B.不同生物群落的演替过程是相同的 C.群落经过演替会达到一相对稳定的阶段 D.群落演替导致生物种类的不断改变 解析:不同生物群落的起点不同,因而演替的过程也不尽相同。 答案:B 3.演替是一个漫长的过程,当一个群落演替到与当地的气候和土壤条件处于平衡状态的时候,演替就不再进行,并形成热带雨林、温带雨林、苔原或沙漠等顶级群落。下列有关叙述不正确的是() A.与演替之初相比,顶级群落的结构更为复杂和稳定 B.形成哪种顶级群落与年平均气温和降雨量等气候条件密切相关 C.顶级群落一旦形成,将永远保持原状 D.热带雨林较草原、沙漠等群落的物种丰富度高

解析:生物群落的演替是不断进行的,顶级群落一旦形成,在没有受到影响的条件下会较长时间保持一定的动态平衡。 答案:C 4.关于群落演替的叙述,错误的是() A.丘陵地带地震后会发生初生演替 B.群落的初生演替在海洋和陆地均可发生 C.群落的初生演替速度通常非常缓慢 D.动物群落的演替与光照条件有关 解析:丘陵地带地震后,没有彻底消除原有的土壤条件,应该发生次生演替;在从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替叫初生演替,此种演替在海洋和陆地均可发生;随着演替的进行,群落内的营养结构变复杂、物种多样性增加、稳定性增强;初生演替速度缓慢;光照既可影响植物的分布与生理繁殖,也可影响动物的生理繁殖,故可在较大程度上影响动物群落的演替。 答案:A 5.关于群落演替的叙述,错误的是() A.围湖造田活动对群落演替有影响 B.演替过程中群落的物种组成不断变化 C.次生演替的速度比初生演替的速度快 D.弃耕农田上发生的群落演替是初生演替 解析:弃耕农田上发生的群落演替是次生演替。 答案:D 6.下图表示两个群落演替过程中物种丰富度的变化,下列叙述不正确的() A.甲可表示在火灾后森林中进行的演替 B.甲的演替速度比乙快、历时短

群落的演替:教案

第4节群落的演替(教案) 一、教材分析 本课是必修三第四章《种群和群落》的第四节《群落的演替》,本课内容较简单,包括演替的类型和人类活动对群落演替的影响两部分。前者是在群落层次上分析生命系统的发展变化,后者是探讨人类在这方面的作用,体现STS教育思想。学生在日常生活中也接触过很多与此相关的自然现象,所以在教学过程中学生的兴趣也比较高。鉴于上述情况,在教学过程中要注意联系学生的生活经验,采用问题导学法,利用图解、课件和模型制作等增强教学的直观性,增强学生对微观内容的感性理解,使学生在主动建构知识的过程中完成重点、难点知识的学习,提升思维水平,形成相对应的观点。 二、教学目标 1.知识目标: ①阐明群落的演替过程。 ②说明人类活动对群落演替的影响。 ③注重我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。。 2.水平目标: ①通过群落演替的过程培养学生要用“动态发展”的观点来分析事物。 ②从生活中大家都熟悉的现象中来分析新的问题,从而培养学生仔细观察、全面独立分析问题的习惯。 3.情感、态度和价值观目标: 从以前的围湖造田、毁林开荒到现在的退耕还林、还草、还湖,要让学生意识到环保的重要性和必要性。 三、教学重点难点 群落的演替过程。 四、学情分析 学生前面学习了相关群落的结构特征,在此基础上再学习群落的演替相对来说较为简单。对于群落的演替过程较难理解,需要教师指导并详细讲解。 五、教学方法 1.学案导学:见后面的学案。 2.新授课教学基本环节:预习检查、总结疑惑→情境导入、展示目标→合作探究、精讲点拨→反思总结、当堂检测→发导学案、布置预习 3.多媒体教学 六、课前准备 1.学生的学习准备:预习群落的演替,完成学案。 2.教师的教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案。 七、课时安排:1课时 八、教学过程 (一)预习检查、总结疑惑 检查落实了学生的预习情况并了解了学生的疑惑,使教学具有了针对性。 (二)情景导入、展示目标。

高中生物 5.5 群落的演替导学案 浙科版必修3.DOC

高中生物 5.5 群落的演替导学案浙科版必修 3.DOC 5、5群落的演替导学案1 一、目标导航基本要求 1、说出演替的概念和类型。 2、举例说出群落的演替。 3、关注人类活动对群落演替的影响,拥护国家“退耕还林、还草、还湖,退牧还草”的政策。发展要求举例说出顶级群落的概念。说明 二、知识网络 三、导学过程 一、群落的演替 1、演替的概念是什么?群落演替过程是怎样的?提示:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,叫做演替。群落演替过程是外界环境与群落内部环境不断变化、相互作用的结果,群落演替总是向着群落恢复相对稳定状态的方向进行。 2、群落演替的原因有哪些? ①环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,而对另一些物种生存产生不利影响。②生物本身不断进行繁殖、

迁徙。③群落内部由于生命活动造成内部环境改变。④种内和种间关系不断发生变化。⑤人类活动的干扰。 3、演替的类型有哪些?他们之间有什么联系与区别?提示:群落演替主要有初生演替和次生演替两种类型。(1)初生演替:指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。例如,裸岩上进行的演替,其过程为:裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段。又如,沙丘、火山岩、冰川泥上的演替(2)次生演替:指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。如弃耕的农田、火灾过后的草原、过量砍伐的森林上进行的演替。初生演替和次生演替的区别在于本来有没有植被或植被被破坏后土壤条件是否保留。一般来说,初生演替比次生演替要经历更长的时间,因为初生演替没有土壤条件,环境极为贫瘠和严酷,而次生演替有土壤条件,环境一般比较肥沃,原有的群落被破坏后留下了大量的有机质和植物的种子或繁殖体等。 4、群落演替的结果是什么?演替方向演替是群落组成向着一定方向、具有一定规律、随时间而变化的有序过程,因而它往往是能预见的或可测的能量一般总生产量增加,群落的有机物总量增加结构一般生物种类越来越多,群落的结构越来越复杂稳定性演替是生物和环境反复相互作用,发生在时间和空间上的不可逆变化,一般稳定性越来越高

2014一轮复习精品导学案群落的结构和演替

群落的结构和演替(人教版) 考纲要求 1.群落的结构特征(Ⅰ)。2.群落的演替(Ⅰ)。3.土壤中的动物类群丰富度的研究。 一、群落的结构 1.概念:同一时间内聚集在一定区域中各种生物______的集合。 各种种群之和=群落,或种群――→种间关系 群落 2.物种组成:(1)丰富度:群落中________数目的多少。 (2)特点:不同群落________不同。 (3)探究实验:土壤中小动物类群丰富度的研究。 3.种间关系:(1)捕食:一种生物以另一种生物作为食物。 (2)竞争: ①概念:两种或两种以上生物相互争夺____________等。 ②结果:相互抑制或一方占优势,另一方处劣势甚至灭亡。 (3)寄生:一种生物(寄生者)寄居于另一种生物(寄主)的体内或________,摄取寄主的养分以维持生活。 (4)互利共生:两种生物共同生活在一起,相互依存,______。 想一想 雌螳螂在交配后将雄螳螂吃掉,是捕食吗? 4.空间结构 (1)垂直结构:在垂直方向上,大多数群落具有明显的________现象。 (2)水平结构:受各种因素的影响,不同地段分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差别,常呈________分布。 二、群落的演替 1.概念:随着时间的推移,一个群落被__________代替的过程。 2.类型:(1)初生演替 ①概念:在一个从来没有被________覆盖的地面,或者是原来存在过______,但被________了的地方发生的演替。 ②过程:裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→ 阶段 (2)次生演替 ①概念:在原有植被虽已不存在,但原有________条件基本保留,甚至还保留了植物的________或其他________的地方发生的演替。 ②过程:弃耕农田→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段 3.人类活动对群落演替的影响:人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的________和________进行。 想一想 弃耕农田在时间允许的情况下一定能形成树林吗? 探究点一 群落及其种间关系 1.什么是群落?什么是丰富度? 2.种间关系类型有哪几种? 思维拓展 1.竞争关系可致使劣势物种灭绝,以利于优势种得到更多的资源与空间。 2.捕食关系中,捕食者一般不会导致被捕食者灭绝;寄生关系中,寄生生物一般不会导致宿主死亡。这都与长期的自然选择有关,在相互选择的作用下,捕食者与被捕食者,寄生者与宿主长期共存。