寒冷应激与心血管疾病

寒冷应激与心血管疾病

1 寒冷与心血管流行病学

据WHO 2011年统计,全世界每年约有1710万人死于心血管疾病,占全部死亡人数的29%。研究证实气温与心血管疾病死亡率呈U型关系,寒冷地区气温每降低一摄氏度,心血管疾病死亡率就增加1%。中国北方寒冷地区因其地理位置和特殊的寒地气候,是心血管系统疾病高发区。

2 寒冷应激与适应性产热

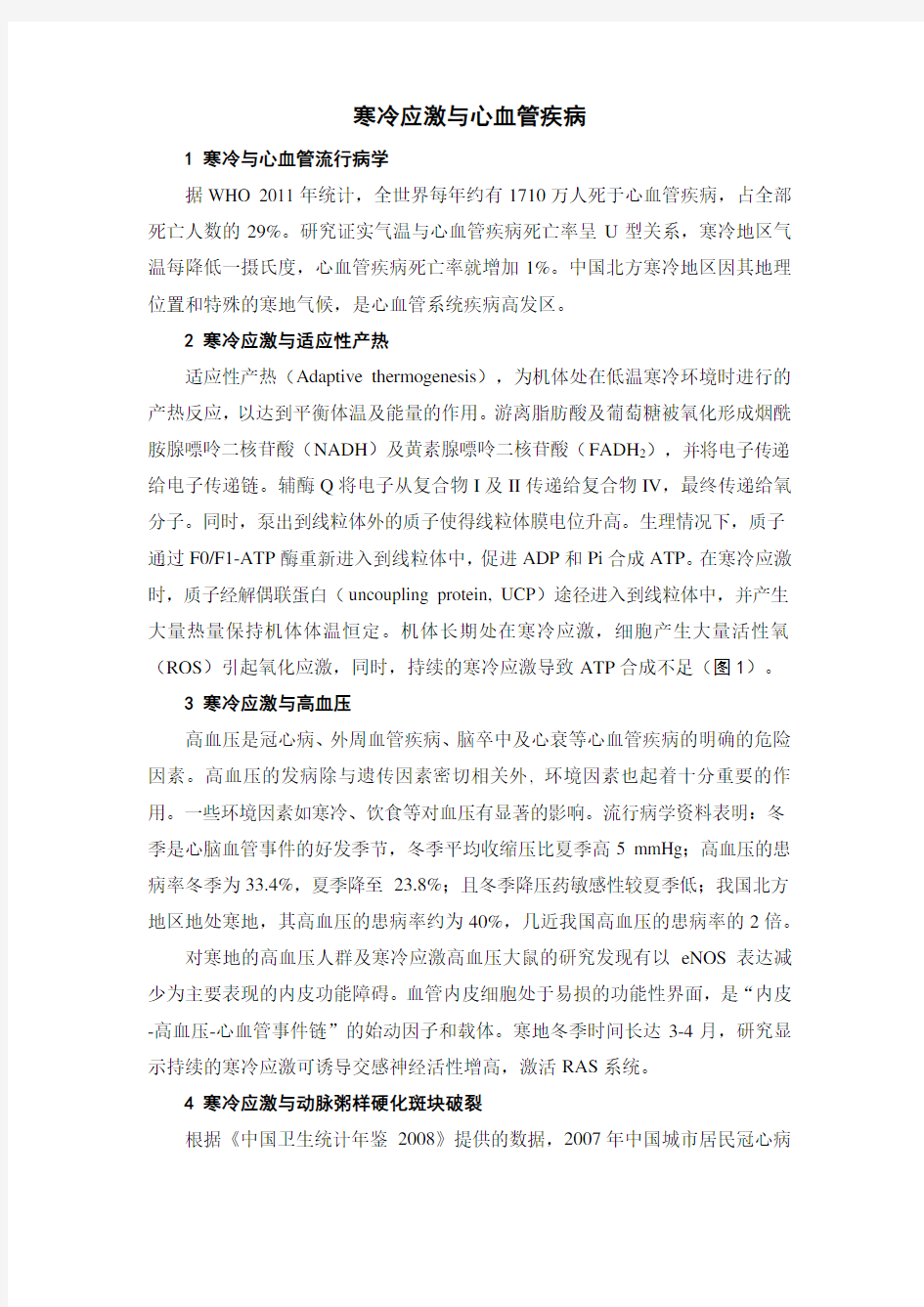

适应性产热(Adaptive thermogenesis),为机体处在低温寒冷环境时进行的产热反应,以达到平衡体温及能量的作用。游离脂肪酸及葡萄糖被氧化形成烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)及黄素腺嘌呤二核苷酸(FADH2),并将电子传递给电子传递链。辅酶Q将电子从复合物I及II传递给复合物IV,最终传递给氧分子。同时,泵出到线粒体外的质子使得线粒体膜电位升高。生理情况下,质子通过F0/F1-ATP酶重新进入到线粒体中,促进ADP和Pi合成ATP。在寒冷应激时,质子经解偶联蛋白(uncoupling protein, UCP)途径进入到线粒体中,并产生大量热量保持机体体温恒定。机体长期处在寒冷应激,细胞产生大量活性氧(ROS)引起氧化应激,同时,持续的寒冷应激导致ATP合成不足(图1)。

3 寒冷应激与高血压

高血压是冠心病、外周血管疾病、脑卒中及心衰等心血管疾病的明确的危险因素。高血压的发病除与遗传因素密切相关外, 环境因素也起着十分重要的作用。一些环境因素如寒冷、饮食等对血压有显著的影响。流行病学资料表明:冬季是心脑血管事件的好发季节,冬季平均收缩压比夏季高5 mmHg;高血压的患病率冬季为33.4%,夏季降至23.8%;且冬季降压药敏感性较夏季低;我国北方地区地处寒地,其高血压的患病率约为40%,几近我国高血压的患病率的2倍。

对寒地的高血压人群及寒冷应激高血压大鼠的研究发现有以eNOS表达减少为主要表现的内皮功能障碍。血管内皮细胞处于易损的功能性界面,是“内皮-高血压-心血管事件链”的始动因子和载体。寒地冬季时间长达3-4月,研究显示持续的寒冷应激可诱导交感神经活性增高,激活RAS系统。

4 寒冷应激与动脉粥样硬化斑块破裂

根据《中国卫生统计年鉴2008》提供的数据,2007年中国城市居民冠心病

死亡粗率为64.67/10万,占所有心脏病死亡的64.28%。每年的心血管疾病直接花费约为3098亿人民币,占我国国民收入总额的4%,已成为国家发展的重大经济负担。动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)易损斑块的破裂是心血管疾病致死致残的主要原因。尤其在冬季及寒冷地区,急性冠脉综合征的发病率及死亡率明显增加。

在斑块早期,单核-巨噬细胞系统对凋亡细胞清除能力正常,不会出现继发性的坏死和炎症反应;而在斑块进展期,单核-巨噬细胞系统对凋亡坏死物吞噬清除功能障碍,导致斑块内炎症反应加剧,脂质坏死核心扩大,诱发斑块破裂、血栓形成,引发急性心血管事件。2009及2010年,Kodi S. Ravichandran研究小组在Nature杂志上连续发表两篇文章,报道了ATP作为“find-me”信号由凋亡细胞分泌,促进吞噬清除。慢性寒冷应激诱导的适应性产热,引起的AS斑块中巨噬细胞ATP合成不足,促进细胞凋亡并抑制巨噬细胞对凋亡细胞的清除,最终使得斑块炎症加剧,发生易损斑块破裂。

5 寒冷应激与心房纤颤

心房颤动(Atrial Fibrillation,AF) 简称房颤,是临床最常见的心律失常之一,AF病人死亡率是正常人的2-3倍。AF可诱发心功能不全、脑栓塞及周围血管栓塞。研究表明房颤与寒冷因素密切相关。一项1475例高加索人的阵发性房颤研究显示,在女性患者中,阳光相对充足,温度较高的5月-8月房颤发作次数明显减少。另有两项研究显示,在寒冷季节,更多的房颤患者因为症状加重而入院,而且住院期间的死亡率也增高。针对高寒地区房颤的发病机制及治疗靶点亟需得到解决。

炎症促发房颤的发病机制是目前研究的热点。正常机体处于炎症与抗炎的动态平衡,冷暴露后这种动态平衡被打乱。研究表明慢性暴露到寒冷中能够增量调节炎症因子IL-6在主动脉、心脏和肾脏表达,并且增加了巨噬细胞和T细胞在肾脏的浸润。

6 寒冷应激与心力衰竭

心力衰竭是心脏疾病的终末阶段,在我国心力衰竭患者近千万[顾东风]。虽然新的治疗措施不断出现,但其确诊后四年病死率仍高达50%。我国北方地区心衰患病率为1.4 %,南方地区心衰患病率为0.5 %,北方明显高于南方。

在寒冷条件下或者是气候剧变时,血流动力学恶化和神经内分泌激活,诱导心肌缺血或者突发的心律失常,进而导致心力衰竭的失代偿改变,其他因素如呼吸道感染也是诱发加重心衰的重要因素。研究表明,50%心力衰竭患者死于猝死。在寒冷应激导致心衰猝死的病理生理过程中,心肌细胞发生能量代谢障碍和心肌细胞凋亡坏死可能发挥关键作用。

心衰病人的心肌细胞长期处于一个低供氧而高能耗的环境,加之在寒冷应激的条件下,机体RAAS系统激活,儿茶酚胺释放增加,促使心肌细胞内活性氧生成增加,破坏心肌细胞的DNA,从而使DNA修复酶PARP1过度激活,大量消耗心肌细胞内的ATP;同时,由于机体产热需要,使心脏的负荷增加,心肌细胞消耗能量增加;而心衰病人心肌细胞能量供应不足,在三者的共同作用下,导致心肌细胞在短时间内耗尽细胞内的ATP,心肌细胞耗氧量突然急剧增加,心肌细胞供能不足,使ATP耗竭。

小鼠肠系膜脂肪细胞染色

小鼠肠系膜脂肪细胞苏丹III染色 一、实验目的 1.学会用断头法处死小鼠,了解小鼠的内部结构。 2.取小鼠肠系膜用脂类染料苏丹Ⅲ染色,观察肠系膜血管周围脂肪细胞的形态和分布。 3.理解苏丹Ⅲ脂类染色的基本原理,熟悉脂类染色的操作方法。 二、实验原理 脂类细胞化学的主要目的是研究细胞中脂类物质的成分变化以及分布。在动物细胞中,脂肪是动物体主要的储能物质,很多种细胞都含有脂肪。通常,细胞中的脂肪和类脂体混合物以游离的液滴状态悬浮在细胞质中,比如肝细胞。在脂肪含量很高的脂肪细胞中,游离的脂肪液滴可以聚集在一起,占据大部分细胞质空间,将细胞质、细胞核挤到细胞边缘。脂肪细胞均匀分布在微血管周围,营养物质经小肠吸收后进入小肠外围毛细血管,经肠系膜血管汇总进入肝脏,肠系膜毛细血管外围脂肪细胞与脂质的储存有关。 在小鼠肠系膜毛细血管和淋巴管周围,常有单层白色脂肪细胞(对应棕色脂肪细胞)存在。这些脂肪细胞的作用主要是以甘油三酸酯和胆固醇酯的形式储存毛细血管从小肠中吸收的部分脂质,待机体需要时再将贮存的脂肪释放到血液中,在特定组织降解并氧化供能。褐色脂肪细胞由于本身含有大量线粒体,可在脂肪细胞内氧化脂类供能。 细胞中的脂肪不溶于水,易溶于乙醇、氯仿、乙醚等有机溶剂,

因此,对脂肪细胞的固定、染色不能使用脂溶剂。脂肪细胞的固定常使用甲醛类固定剂如甲醛钙,染色使用脂溶性染料如苏丹Ⅲ、苏丹Ⅳ和苏丹黑。理想脂溶性染料的溶剂应该仅能溶解染料,不溶解脂肪。脂类染色最常用的染料是苏丹系列染料,本实验即使用苏丹Ⅲ为脂肪显色。苏丹Ⅲ是一种橙红色偶氮染料,由于其在脂肪中的溶解度高于在乙醇中的溶解度,当用70%乙醇溶解的苏丹Ⅲ饱和溶液浸染脂肪细胞时,苏丹Ⅲ会从70%乙醇中脱离,溶解并集中在脂肪液滴中,使脂肪细胞着色(橘黄色)。以70%乙醇作为苏丹Ⅲ的溶剂可以减少乙醇对脂肪细胞中脂肪液滴的溶解,染色较大的脂肪块。染色的主要过程不涉及化学变化。 (苏丹Ⅲ结构式) 三、实验用品 小鼠,苏丹Ⅲ70%乙醇饱和溶液(室温),70%乙醇,甲醛钙固定液。剪刀,载玻片,盖玻片,镊子,显微镜。 四、实验步骤 1.断头法处死小鼠,置于解剖盘中,剪开腹腔,用镊提起小肠将 盖玻片紧贴于肠系膜,并在其下部置一载玻片,用剪连同盖玻片

高血压病与心理社会因素

高血压病与心理社会因素 yuping 【关键词】高血压病、心理社会因素、心理特点 原发性高血压(以下简称:高血压病)是我国最常见的心血管疾病之一,多见于30~40岁以后中、老年,是以细小动脉硬化为基本病变的全身性疾病,绝大多数病程漫长,症状不明显,不易被发现,发现这也难以坚持长期治疗。同时,高血压也是冠心病和脑血管爱的以为最危险同时,高血压也是冠心病和脑血管爱的以为最重要危险因素之一,发展至晚期,常引起心、脑、肾及眼底的病变并有相应的临床表现,严重者可因心脏衰竭、脑中风和肾功能衰竭而致死。【1】 一、高血压病的发病机制(心理社会相关因素) 高血压病的病因和发病机制很复杂,近年的研究虽有较大的进展,但仍未完全清楚。但精神紧张、情绪压抑、心理矛盾等因素可以导致高血压病的病理过程已被国内外学者所公认。根据国外学者研究发现,痛苦、愤怒通过增加外周血管阻力而升高舒张压,恐惧则通过增加心输出量而使收缩压升高。人的个性也与高血压病的发生有密切关系,具有不稳定型个性的人长期紧张、压抑、忧虑,人际关系紧张,因此易患高血压病。由于高血压病的发生与心理因素关系密切,所以已被划入心身疾病范畴。【2】 在生物心理社会医学模式下,研究发现高血压病的心理社会行为因素主要有以下几方面【3】: (一)社会环境应激因素 流行病学调查证明,城市居民的高血压发病率高于农村、发达国家高于发展中国家、黑人高于白人。在城市高应激区(社会经济状况差、犯罪率高、暴力行为的发生较多、人口密度较高、迁居率和离婚率较高的地区)居民的高血压病的发病率较高。 注意力高度集中、精神紧张而体力活动较少的职业,以及对视觉、听觉形成慢性刺激的环境,可能是导致高血压病发病率升高的因素。如在高应激水平下工作的空间交通管理员和纺织工人高血压病的发病率较高。 动物实验也在一定程度上说明社会环境应激在高血压病形成中的重要意义。如果人为地制造环境紧张刺激,使动物长期处于应激状态,那么动物也可因此患上高血压。 (二)不良行为因素 不少研究证明,高血压发病率与超体重、食盐偏多、缺少运动及大量吸烟等因素有关,

脂肪细胞的基础知识

脂肪细胞的基础知识 脂肪细胞的生长全过程及其形态变化脂肪母细胞,是指能向脂肪细胞分化的ADSCs在激素、生物活性因子、寒冷等因素刺激下均能逐渐分化成为单能干细胞。它可保持着干细胞增殖活跃的特性,脂肪母细胞再进一步分化为前脂肪细胞,即通常人们所说的脂肪细胞前体。前脂肪细胞再经历细胞融合、接触抑制和克隆扩增等步骤启动向成熟脂肪细胞分化,并在胰岛素、地塞米松等诱导剂作用下完成向成熟脂肪细胞的分化。全过程可以表示为:多能干细胞——脂肪母细胞——前脂肪细胞——不成熟脂肪细胞——成熟脂肪细胞。生长期前脂肪细胞的形态与成纤维细胞相似,经诱导分化,其细胞骨架和细胞外基质发生变化,开始进入不成熟细胞向成熟细胞转变。细胞形态由成纤维细胞样逐渐趋于类圆或圆形,胞体逐渐增大,胞质中开始出现小脂滴,脂质开始累积,以后小脂滴增多并融合为较大的脂滴,可经油红“O”染色等方法于显微镜下显色,从而获得成熟脂肪细胞的形态特征。此时的细胞无分裂增殖能力,为脂肪细胞分化的终末阶段。 张高娜,梁正翠.动物脂肪细胞的研究进展[J].饲料工业,2009,30(2):42-44. 脂肪细胞由起源于中胚层的间充质干细胞逐步分化形成,按间充质干细胞→脂肪母细胞→前脂肪细胞→不成熟脂肪细胞→成熟脂肪细胞的过程发展。前脂肪细胞在多种转录因子调控下,激活脂肪组织相关基因,并在这些基因的顺序性调控下,经一系列复杂的步骤分化为成熟脂肪细胞。 张艳.脂肪细胞分化过程中的分子事件[J].儿科药学杂志,2008,14(1):56-57.

间充质干细胞 概念: 不同文献中,分别命名为抽脂处理细胞(processed lipoaspirate cells, PLA),脂肪基质微管碎片细胞(stromal vascularfraction cells, SVF),脂肪组织源基质细胞(adipose-tissue derived stromal cells, ATSCs),脂肪源中胚层干细胞(adipose-derived mesodermal stem cells, ADMSCs)等。这些不一致的名称均指从脂肪组织中分离的、可在体外大量扩增并具有多向分化潜能的细胞。 李惠侠,屈长青. 脂肪组织源性干细胞研究进展[J]. 生理科学进展,2007,38(2) 脂肪细胞是由起源于中胚层的间充质干细胞(mesenchymal stem cell, MSC)逐步分化、发育而来,MSC主要分布于脂肪组织和骨髓中。脂肪细胞不同发育阶段的两类细胞系为多能干细胞系和前体脂肪细胞系,前者为不定向的细胞系,能转变为稳定的脂肪细胞、肌细胞和软骨细胞,后者为定向的细胞系,是目前体外研究脂肪细胞分化应用最为广泛的细胞系。 庞卫军,李影. 脂肪细胞分化过程中的分子事件[J]. 细胞生物学杂志,2005,27: 497-500. 脂肪来源的间充质干细胞(adipose tissue derived mesenchymal stem cells, ADMSCs) 间充质干细胞(mesenchymal stem cells, MSCs)具有自我更新及多向分化潜能,是一种 具有潜力的组织工程种子细胞。目前研究得比较多的是骨髓来源的MSCs,但骨髓中的间 充质干细胞数量很少(约占细胞总数的1/105),且存在取材困难等问题。MSCs广泛分布于 其他组织中,包括肌肉、血管、肝脏、胰腺和脂肪等。 ADMSCs表面有CD29、CD44、CD71、CD90、CD105/SH-2、SH-3、STRO-1等多 种抗原标志。 李冬艳,宇丽. 脂肪来源的间充质干细胞分离方法的改进[J]. 暨南大学学报(医学版),2007,28(6). 脂肪源性干细胞(adipose-derived stem cells,ADSCs) Zuk等从脂肪组织中分离出了一种成纤维细胞样细胞,它与骨髓间充质干细胞(MSCs)形态相似,称之为脂肪干细胞(ADSCs),平均每300 ml脂肪组织可获得2×108~ 6×108个这样的细胞。ADSCs和MSCs具有相同的表现型,对CD29、CD44、CD71、 CD70、CD105/SH2和SH3为阳性反应,对CD31、CD34和CD45为阴性反应。此外, 它们还具有各自特征性的表达分化抗原:ADSCs具有特征性表达分化抗原CD49d,而MSCs具有特征性表达分化抗原CD106。 张高娜, 梁正翠. 动物脂肪细胞的研究进展[J]. 饲料工业,2009,30(2) 间充质干细胞(mesenchymal stem cells,MSCs)是一类具备干细胞特点的细胞系,具有自我更新能力、长期的活性和多系分化潜能。 脂肪来源的间充质干细胞(adipose tissue-derived mesenchymal stem cells,ADSCs),以其取材方便、来源丰富等多种优势逐渐取代骨髓间充质干细胞(bone marrow-derived mesenchymal stem cells,BMSCs)。 免疫表型:研究发现ADSCs主要表达CD13、CD44、CD73、CD90、CD105、CD106、CD166、CD29、CD49e和HLA-ABC,而不表达CD34、CD3、CD19、CD45、CD14、CD117、CD31、CD62L、CD95L和HLA-DR。这个结果和其他的MSCs几乎一致。但ADSCs与BMSCs也有差别:大部分BMSCs表达CD10,而表达CD10的ADSCs仅占5%~20%;几乎所有的ADSCs表达CD49f和CD54,而BMSCs极少表达。 周苏娜,张明鑫. 脂肪来源的间充质干细胞的生物学特征及临床应用[J]. 中国现代普通外科进展,2009,12(1). 不同细胞的表面标志是不同的,脂肪干细胞的表面标记为:CD9、CD10、CD13、CD29、CD10、CD44、CD49e、CD49d、CD54、CD55、CD59、CD90、CD105、CD107、CD146、

寒冷应激与心血管疾病

寒冷应激与心血管疾病 1 寒冷与心血管流行病学 据WHO 2011年统计,全世界每年约有1710万人死于心血管疾病,占全部死亡人数的29%。研究证实气温与心血管疾病死亡率呈U型关系,寒冷地区气温每降低一摄氏度,心血管疾病死亡率就增加1%。中国北方寒冷地区因其地理位置和特殊的寒地气候,是心血管系统疾病高发区。 2 寒冷应激与适应性产热 适应性产热(Adaptive thermogenesis),为机体处在低温寒冷环境时进行的产热反应,以达到平衡体温及能量的作用。游离脂肪酸及葡萄糖被氧化形成烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)及黄素腺嘌呤二核苷酸(FADH2),并将电子传递给电子传递链。辅酶Q将电子从复合物I及II传递给复合物IV,最终传递给氧分子。同时,泵出到线粒体外的质子使得线粒体膜电位升高。生理情况下,质子通过F0/F1-ATP酶重新进入到线粒体中,促进ADP和Pi合成ATP。在寒冷应激时,质子经解偶联蛋白(uncoupling protein, UCP)途径进入到线粒体中,并产生大量热量保持机体体温恒定。机体长期处在寒冷应激,细胞产生大量活性氧(ROS)引起氧化应激,同时,持续的寒冷应激导致ATP合成不足(图1)。 3 寒冷应激与高血压 高血压是冠心病、外周血管疾病、脑卒中及心衰等心血管疾病的明确的危险因素。高血压的发病除与遗传因素密切相关外, 环境因素也起着十分重要的作用。一些环境因素如寒冷、饮食等对血压有显著的影响。流行病学资料表明:冬季是心脑血管事件的好发季节,冬季平均收缩压比夏季高5 mmHg;高血压的患病率冬季为33.4%,夏季降至23.8%;且冬季降压药敏感性较夏季低;我国北方地区地处寒地,其高血压的患病率约为40%,几近我国高血压的患病率的2倍。 对寒地的高血压人群及寒冷应激高血压大鼠的研究发现有以eNOS表达减少为主要表现的内皮功能障碍。血管内皮细胞处于易损的功能性界面,是“内皮-高血压-心血管事件链”的始动因子和载体。寒地冬季时间长达3-4月,研究显示持续的寒冷应激可诱导交感神经活性增高,激活RAS系统。 4 寒冷应激与动脉粥样硬化斑块破裂 根据《中国卫生统计年鉴2008》提供的数据,2007年中国城市居民冠心病

减少心血管疾病的三种健康生活方式

减少心血管疾病的三种健康生活方式 心血管疾病要从源头进行防治,把生活方式的改变提高到治疗高度,即为生活方式治疗(T LC)。生活方式治疗可有效控制心血管疾病及其危险因素,是防治心脑血管疾病简单、安全而重要的措施。健康的生活方式包括运动、健康饮食和茶疗三种比较好的办法。 运动 理想的体重是体质指数(BMI)维持18.5~24.9 kg/m2。而我国城市体重超标者已达40%。体重每增加1%,心脏病和糖尿病危险分别增加5 %和10%。据统计,从事体力工作者心血管疾病死亡率比脑力工作者低40%;坚持锻炼者比不锻炼者低33%;中等体力活动者比久坐者低17%。 体力活动有助于增高高密度脂蛋白胆固醇水平、增加胰岛素敏感性并加强葡萄糖代谢、降低低密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯水平。 规律的体力活动可降低血压、血糖,减少糖尿病、骨质疏松症、肥胖、抑郁、乳腺及结肠肿瘤等慢性病的发生。体力活动的目标是坚持中等强度的运动30 分钟/天,每周5天以上;若想达到减肥的目的则应延长运动时间至30~90分钟。 健康饮食 饮食推荐,预防心脑血管病的健康饮食应符合以下特点: ①限制钠盐摄入,选择或准备食物时少用或不用盐; ②多食蔬菜、水果、豆制品、粗粮、鱼、鲜奶和高纤维食品; ③少食富含脂肪、饱和脂肪酸和胆固醇的食物,吃瘦肉、去皮鸡肉,选用脱脂或低 脂奶制品,少食含氢化植物油的食品; ④增加多不饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸摄入量,使脂肪占总热量的20%~35%; ⑤增加植物甾醇和纤维的摄取; ⑥限制饮料及含糖食品; ⑦控制饮酒量,女性平均控制在一杯左右,男性则要控制在两坏以下。 降低血压鼓励高血压患者摄取更多蔬菜、水果、全麦及低饱和脂肪的奶制品,适当摄取钙、镁、钾,减少红肉、甜品和饮料摄入。 对胆固醇水平降低者,戒烟、适量饮酒、运动、增加单不饱和脂肪酸摄入、维持正常体重有助于升高胆固醇;当甘油三酯水平升高时,通过限制糖、碳水化合物和脂肪的摄入,适量饮酒、增加脂肪酸或鱼类摄入、积极控制血糖以及运动,常可使甘油三酯降至正常; 对胆固醇升高者,限制饱和脂肪、反式脂肪、热带油、过量动物蛋白及糖的摄入,增加食物中纤维、甾醇/甾酮摄入,戒烟并增强运动有助于降低胆固醇。

心血管疾病患者的心理特征及护理

心血管疾病患者的心理特征及护理 发表时间:2011-11-25T14:41:49.593Z 来源:《中外健康文摘》2011年第31期供稿作者:战翠玉[导读] 目的探讨心血管疾病患者异常心理的护理措施。 战翠玉(朝阳市中心医院循环一科病房辽宁朝阳 122000) 【中图分类号】R473.5【文献标识码】B【文章编号】1672-5085(2011)31-0220-02 【摘要】目的探讨心血管疾病患者异常心理的护理措施。方法对68例心血管疾病患者在给予常规治疗及护理的同时加强对他们的异常心理特征的观察及分析,并及时给予心理指导与护理干预。结果病人的心理特征有明显的改善,缩短住院日,有效率达98.5%。结论心理治疗、心理护理是解除患者心理障碍的重要环节。现将我院68例患有心血管疾病住院患者存在的心理状态特征进行系统观察与分析并及时给予心理指导及护理,取得较好效果,现将心理护理体会报道如下: 【关键词】心血管疾病心理护理 1 一般资料 本组68例心血管疾病患者均为我院住院患者,男42例,女26例,年龄45岁至85岁,冠心病29例,高血压性心脏病20例,风湿性心脏病15例,心肌梗死4例,治愈31例,好转36例,死亡1例,住院时间最长58天,最短15天,平均26天。 2 病情观察 2.1症状观察 及时了解患者主诉,如胸闷痛、心悸、气短并进一步观察其部位性质持续时间及时通知医生并采取相应措施,如吸氧、舍下含服硝酸甘油等。 2.2体征观察 定时测量脉搏、心率、呼吸和血压,对危重患者应使用心电、血压、呼吸、血氧饱和度监测。 2.3心理特征 2.3.1焦虑心理焦虑会导致植物神经功能失调,患者经常自觉心慌、胸闷痛、气短、头晕、失眠、出汗等症状,患者有难以忍受的全身不适感,并有一种说不出的内心紧张、坐立不安,导致身心疲惫呈现虚弱无力状态,对疾病失去治疗信心。 2.3.2抑郁心理常表现为疲劳、精力减退、失眠伴胸闷气短,对周围事情非常敏感,认为自己的病情比较严重,导致身体出现无力状态。 2.3.3绝望心理由于病情加重,医疗中的特殊检查、特殊护理及对周围环境的刺激,患者承受力低下,出现神志不安、恐慌,日常行为难以自理,陷入困境,不愿与人交流,在护理过程中要严密观察。 3 心理因素对心血管疾病的影响 3.1由于心理失衡,患者防御能力低下,导致疾病加重。 3.2人的各种生理功能平衡失调,引起病情发展,紧张的信息刺激使下丘脑兴奋,作用于交感神经系统,使心率加快、血压升高。 4 心理护理特点 4.1控制心理应激因素应激心理对心血管患者的威胁较大,轻者病情加重,重者可引起猝死,在护理方面应减少应激心理刺激的发生,这就要求:(1)创造良好的护理环境和气氛,使患者心情舒畅,精神宽松。(2)杜绝与患者谈论和疾病有关的问题。(3)医护人员语言和蔼、耐心细致、动作轻柔、敏捷。 4.2调节患者的心理平衡患者在住院期间,护士要积极进行心理咨询、心理护理,向患者宣传心理、生理病情的相互转化及作用,鼓励患者正确对待疾病,提高战胜疾病的信心,做好耐心劝导,以解脱心理上的压力[1]。 4.3做好信息反馈掌握心理状态在对心血管患者的临床观察中,有些患者心理状态难以察觉,需要通过对周围患者进行信息反馈了解,根据患者的病情变化作出分析,从中发现和掌握患者的内心世界,对患者的心理情绪变化要认真做好记录。 4.4纠正不良的行为方式讲解生活方式及饮食习惯是影响心血管疾病的重要因素之一。高血压、高血脂、吸烟、肥胖是心血管疾病的四大危险因素,鼓励患者戒烟戒酒,予低盐低脂饮食,少食多餐,根据病情适当进行体育锻炼。 5 小结 目前,我国受医疗条件和经济状况的影响,由于长时间疾病的折磨,多数患者变得固执、急躁、内心孤独,需要别人同情和理解,并做出相应的心理措施。医护人员可以帮助患者掌握自我调节情绪的方法,如看电视、听音乐、读书,使他们对生活充满信心,保持乐观的态度,主动配合治疗,使患者感到生存的价值,而更好的体现出心理护理的作用。参考文献 [1]孟玉芝.心血管疾病患者的心理护理[J].现代中西医结合杂志,2003.12(15):1659.

氧化应激

氧化应激 本综述由解螺旋学员穿山甲说了什么负责整理(2017年12月) 氧化应激(oxidative stress, OS)是指体内氧化与抗氧化作用失衡,倾向于氧化而导致的组织损伤。1, 2一旦发生氧化应激,许多细胞生物分子,如DNA、脂质和蛋白质就会容易受到自由基引起的氧化损伤,从而导致细胞和最终的组织器官功能障碍。氧化应激与多种疾病有关。 1.心血管疾病 过多的氧化应激反应物的堆积对血管系统有害1,它们会损伤内皮和平滑肌细胞膜,减少NO水平,氧化四氢生物蝶呤(BH4)作为一氧化氮合酶(NOS)的辅助因子,促进不对称二甲基精氨酸(ADMA)的合成,产生NOS抑制物,抑制鸟苷环化酶。其中的一个机制是低密度脂蛋白(LDL)中的多不饱和脂肪酸氧化成氧化低密度脂蛋白(oxLDL),这也是动脉粥样硬化的一个中间产物。3-5ROS依赖的信号通路引起转录和表观遗传失调,导致慢性低度炎症、血小板活化和内皮功能障碍。4, 6心血管疾病与心肌细胞活性氧族(ROS)的过多有关。7, 8 2.神经退行性疾病9-11 图1. 氧化应激与各种神经退行性疾病的关系 3.系统性红斑狼疮(SLE) SLE的特点是产生有害的自身抗原,炎症因子的过度作用,以及破坏性的组织和器官损

伤。所有这些紊乱都会因活性氧的异常消耗和过量生成而增强或减弱。12氧化应激在SLE中增加,导致免疫系统失调、细胞死亡信号的异常激活和处理、自身抗体的产生和致死性并发症。自身抗原的氧化修饰引起自身免疫,血清蛋白的氧化修饰程度与SLE的疾病活动和器官损害密切相关。13 4.慢性阻塞性肺疾病(COPD) 有证据表明COPD患者存在氧化和羰基应激,特别是在急性加重期。14COPD患者的肺泡巨噬细胞更活跃,释放更多的活性氧,表现为超氧自由基和过氧化氢。15COPD患者激活的外周血中性粒细胞释放的活性氧增加,特别是在病情恶化期间。14COPD常加重期患者体内内源性抗氧化物谷胱甘肽的浓度低于稳定期患者。16 5.高血压病 ROS影响高血压发展的过程包括氧化还原敏感信号通路的激活,尤其是在血管系统中,血管扩张剂NO减少,ROS生成增加。17, 18 OS与多种疾病有关,但研究最多的还是心血管疾病。针对OS与各疾病的关系,已经出现了抗OS的治疗方案。 参考文献 1. Annuk M, Zilmer M, Fellstrom B. Endothelium-dependent vasodilation and oxidative stress in chronic renal failure: impact on cardiovascular disease. Kidney Int Suppl 2003; (84): S50-3. 2. Al Shahrani M, Heales S, Hargreaves I, Orford M. Oxidative Stress: Mechanistic Insights into Inherited Mitochondrial Disorders and Parkinson's Disease. J Clin Med 2017; 6(11). 3. Heinecke JW. Oxidants and antioxidants in the pathogenesis of atherosclerosis: implications for the oxidized low density lipoprotein hypothesis. Atherosclerosis 1998; 141(1): 1-15. 4. Santilli F, D'Ardes D, Davi G. Oxidative stress in chronic vascular disease: From prediction to prevention. Vascul Pharmacol 2015; 74: 23-37. 5. He F, Zuo L. Redox Roles of Reactive Oxygen Species in Cardiovascular Diseases. Int J Mol Sci 2015; 16(11): 27770-80. 6. Santilli F, Guagnano M, Vazzana N, La Barba S, Davi G. Oxidative stress drivers

浅谈心血管疾病的预防及意义总

浅谈心血管疾病的预防及意义 摘要:随着社会的发展以及生活方式的改变,国民生活水平不断提高、国民老龄化趋势日益加重、环境污染逐渐增加,老年心血管疾病的发病率和危险因素呈日益增高的趋势。由该疾病的导致的死亡率也有明显增加,医学工作者对心血管疾病的防治与研究面临严峻挑战,此时对于全社会普及卫生健康常识,加强对心血管疾病的认知迫在眉睫。心血管疾病是临床常见病和多发病,病死率高,被称为威胁人类健康的第一杀手。据世界心脏联盟统计,全球每死亡3个人,就有一人是死于心血管疾病,全球每年因心脏疾病和中风死亡人数高达1750万。因此,快速而准确的诊断和及时有效的治疗对降低老年心血管的病死率,延长寿命,提高患者的生活质量具有非常重要的作用。 随着社会的进步,生产力的发展,人们的生活水平也有了很大提高,随之人们的饮食结构也发生了很大的变化,但高脂肪高热量的摄入,使得肥胖的人群也越来越多。这也使得糖尿病、高血压、心脑血管疾病发病率大大增加。据统计,我国目前每5个成年人中就有一个不同程度地患有心血管疾病。到二十一世纪中叶,我国将进人老龄化社会,心血管病即将成为人群中最主要的死亡原因。早期预防、早期诊断、早期治疗心血管疾病成为医学界最关注的问题之一。那么,心血管疾病发病前有哪些症状呢?应如何来预防呢?预防它有何意义呢?下面来谈谈我的一点看法: 一、心血管疾病的概念: 心血管病是一组心脏和血管疾患,包括:冠心病;心脏肌肉供血血管的疾病;脑血管疾病;大脑供血血管的疾病;周围末梢动脉血管疾病;手臂和腿供血血管的疾病;风湿性心脏病;由链球菌造成的风湿热对心脏肌肉和心脏瓣膜的损害;先天性心脏病;出生时存在的心脏结构的畸形;深静脉血栓和肺栓塞;腿部静脉出现血块,它可移动至心脏和肺部。心脏病发作和中风通常是急性事件,主要是由于堵塞导致血液不能流入心脏或脑部。这种情况发生的最常见原因是在心脏或脑部供血血管内壁上堆积有脂肪层。中风也可能是因脑血管或血栓出血造成。 二、心血管病发病前的症状: 1经常出现眩晕、健忘现象:经常出现眩晕、健忘现象是人体的危险信号,特别是在心脑血管疾病发病前多有眩晕的现象,此时,需要注意意外的发生。 2、血中同型半胱氨酸增高:血中同型半胱氨酸增高,可引起冠心病、脑血管梗塞及脑血管破裂等。实践证明,血中同型半胱氨酸增高,是心脑血管疾病一个独立的危险因素。 3 出现胸闷、心前区疼痛:烦躁不安、胸骨后部出现剧烈的疼痛现象,症状较轻的冠心病患者可以没有心前区疼痛的症状,但是严重的冠心病患者就会出现心绞痛甚至是心肌梗塞,更严重的就是导致猝死的发生。

情绪与心脏病解读

情绪与心脏病 【摘要】:本文简单分析了不同情绪对疾病的影响,由于在与生活方式因素有关的死亡率中,心脏病位于首位,所以本文主要谈论负性情绪对心脏病的影响及相关研究。例举了一些检查心脏病征兆的简单方法和保护心脏的一些小方法,以及如何保持良好的情绪,如喜悦、开朗、笑口常开可延年益寿。【关键词】:心脏病;心脏病征兆;保护心脏方法;保持积极健康情绪;笑;减压方法 【正文】: 随着社会的进步,人们越来越认识到情绪对身体及心理的影响。同时,人们也注意到,许多疾病,如癌症的发生,甲亢等都与人们的心情密切相关。在精神科临床中,经常见到由强烈的精神刺激而发病的心理性疾病。情绪是人们对客观事物及对自己的态度的体验。保持良好的情绪是维持健康之重要因素。 情绪是指人们从事某种活动时产生的兴奋心理状态。 人们的情绪不仅是变化的,而且是可以计算的。按心理学家的用语,就叫做情绪指数,其计算公式知下:实现值/期待值=情绪指数。 根据这个公式,可以计算出人们情绪的高低,当实现值超过期待值的时候,情绪指数>1,由于内心欲望得到满足,人们的情绪就呈现兴奋状态。而且,情绪指数越大,人们的情绪越兴奋。相反,当情绪指数<1,实现值比期待值小的时候,由于内心欲望没有得到满足,人们的情绪就会出现压抑状态,不高兴。而且情绪指数越小,情绪越低落。 人们的情绪不仅受“实现值”的影响,而且受“期待值”的制约。 1 情绪引发疾病的生理机制 病从口入,人人皆知,但病由心生,却一直被人们所忽视。心理社会因素之所以能影响身体内脏器官功能,一般认为是通过情绪活动而实现的,积极的情绪对人体活动常起到良好的促进作用,可以提高体力和脑力劳动的效率,使人保持健康;而消极的情绪如愤怒、怨恨、焦虑、忧郁、恐惧、痛苦等,如强度过大或持续过久,可导致神经活动机能失调,而引起某些内脏生理功能和病理形态方面的变化。 1.1 情绪与肠胃 有人研究了植物神经所控制的器官功能与不良情绪的关系,认为肠胃是最能表现情绪的器官之一,当情绪不畅时,会引起消化功能紊乱,胃部肌肉的剧烈收缩而致胃部疼痛,在易感素质倾向上,发生消化性清疡。 1.2 情绪与皮肤 情绪的不稳定可以引起荨麻疹,长期的情绪不稳定,干扰了大脑对皮肤的调节功能。引起皮肤阵发性剧痒,皮肤肥厚呈苔藓样变,而发生神经性皮炎。

第十一章 影响心血管疾病的心理社会因素

第十一章影响心血管疾病的心理社会因素 (一)心血管疾病的生物学背景 领会:常见心血管疾病的病理学基础(P270~P273待补) 1)心脏易发疾病 i.心肌病:扩展型心肌病和肥厚型心肌病 ii.心律失常:心脏内的神经冲动起源或传导不正常,引起的心脏整体搏动或部分搏动变得不规则,活动顺序或节奏发生紊乱,引起心脏跳动的速率或节律发生 变化。 iii.心绞痛:冠状动脉受阻致使心肌供养和氧气消耗失衡,所引起的。 iv.心肌缺血、心肌梗死和冠心病:①冠状动脉病变,可能导致心脏肌肉的氧气供应不能满足其需求,这就是心肌缺血。②心肌梗死是由于长时间缺血导致缺血 区域心肌细胞坏死③冠心病是由冠状动脉器质性狭窄或阻塞引起的心肌缺血 或心肌梗死等病症的统称。 2)动脉病变:动脉粥样硬化是一种动脉疾病,是由于血液中过多的脂肪球团粘附与动 脉内壁,形成动脉斑块,影响动脉舒张,因而导致血液受到阻碍,进而引起血压升 高。 3)高血压:是指血液在血管内运动时对血管壁产生的侧压力。主要由①血容量和外周 血管阻力两个因素直接影响血压。②体内的本体感受器参与调解血压。③激素和神 经系统活动影响血压变化。④身体生化环境也会影响血压变化。 识记: 1.心脏的正常生理特征:心脏是一个有四个腔室的器官。(详见P268) 2.心血管系统的病理性改变:风湿热、慢性风湿性心脏病、高血压、冠心病、肺心病、脑 血管疾病及动脉粥样硬化、栓塞等。 3.心房:位于心脏上部,其功能是接受回流到心脏的血液。 4.心室:下部两个是负责将血液泵出,成为心室。 5.房室瓣:心房和心室之间有个瓣膜(功能是使得血液可以从心房流到心室,但不能从心

心理因素与心脏病

心理因素与心脏病 一、过分宣泄情感有害心脏健康 美国研究人员发现,经常发脾气的人容易发生房颤(一种心率不齐),靠发脾气来宣泄个人压抑情感的方式对心脏健康有害。 据最新一期《循环》杂志报道,研究人员对平均年龄在48岁左右的1759名男性和1913名女性进行了为期10年的跟踪研究,发现那些急脾气、头脑容易发热,在受批评或在失败时爱与别人争论的人,其发生房颤的几率比普通人要高出30%,而那些在发脾气后常出现头痛或肌肉酸痛的人出现房颤的几率更高。 房颤还容易导致猝死。 研究人员在研究过程中还发现,不仅是心脏病,那些爱生气的人死于任何疾病的几率都比心态平和的人高出20%。 研究人员说,人们一直认为发脾气可以帮助人驱散低落情绪对健康的负面影响,但就这项研究看来,过分宣泄自己的情感并不是一件有利于健康的事。 二、抑郁增加了患心脏病的危险 10月10日(IN新闻专线)研究人员发现了某些表明抑郁与心脏病相关的有力证据。他们的研究结果发表于本周的《循环》(Circulation,美国心脏学会会誌)杂志上。 六年来,研究人员观察了近4500名年龄在65岁以上的老人。依据“流行病学研究中心的抑郁症标准”(the Depression Scale of the Center for Epidemiological Studies)每年对他们的抑郁情况进行评估。参加者要被问及很多问题:他们的健康状况、用药情况,他们的沮丧、易怒、焦虑、恐惧、孤独的感觉,以及他们所遇到的烦恼是否主要来自日常生活。 研究人员发现,报告有抑郁症症状的人患心脏病的可能性比那些极少不有抑郁情绪的人高出40%。抑郁症评分越高,患心脏病的危险性就越高。他们还发现女性的抑郁症状多于男

脂肪细胞是什么

脂肪细胞 脂肪细胞是人体内的一种细胞。每个成人体内,大约含有300亿个白色脂肪,功能是将能量以脂肪细胞的形式储存起来。每个脂肪细胞中,都含有三酸甘油脂,俗称脂肪球。脂肪球量变大,脂肪细胞体积就扩增,造成肥胖;反之燃烧三酸甘油脂,细胞萎缩身材就瘦下来了。 正常情形下,脂肪细胞数目到了青春期後就不再增加。肥胖是脂肪细胞数目过多或过大所致,故成年以前应本文由(P57官方网站https://www.360docs.net/doc/172509259.html,)提供,转载请说明!尽量避免发胖,才能把脂肪细胞数目维持在最适当的量;成年以後才发胖的人,一般只是脂肪细胞因储藏多余脂肪而变大所造成,故减肥并不难。 身体脂肪的分布,取决于遗传及荷尔蒙等因素的影向,例如女性的皮下脂肪多积聚于小腹,臀部及大腿,而男性则囤积于上腹及腰部。 脂肪细胞常见的有两类:单泡脂肪细胞和多泡脂肪细胞 单泡脂肪细胞(左)和多泡脂肪细胞(右) 单泡脂肪细胞,也称白色脂肪细胞。细胞中央有一大脂滴,胞质呈薄层,位于细胞周缘,包绕脂滴。细胞核形状平扁且位于边缘。典型的脂肪细胞直径大约有0.1毫米有一些会比那个尺寸大一倍或小一半。脂肪以半液体状态被储存起来,并且主要是甘油三酸酯和胆固醇酯。白色脂肪细胞会分泌抵抗素、脂联素以及瘦素。一个普通成人大约有300亿个脂肪细胞并重达13.5千克。如果一个成人增重过多,在脂肪细胞分裂及增加其现有绝对数量前,其大小会增长近四倍。 多泡脂肪细胞,也称棕色脂肪细胞。不像白色脂肪细胞,这些细胞有相当大细胞质,脂滴分散于整个其中。细胞核则是圆的,且位于中央而不是细胞边缘。其颜色为棕色是因为有大量的线粒体。棕色脂肪,因冬眠动物及婴儿体内含有棕色脂肪组织,故也称为“婴儿脂肪”,是用来产生热量的。 脂肪细胞对人体的作用: 供给人体热量。脂肪在人体内氧化后变成二氧化碳和水,放出热量。由脂肪所产生的热量约为等量的蛋白质或碳水化合物的2.2倍。由此可见脂肪是身体内热量的重要来源。 构成身体组织和生物活性物质。脂肪是构成身体细胞的重要成分之一,尤其是脑神经,肝脏、肾脏等重要器官中含有很多脂肪。脂肪在体内还构成身体组织和生物活性物质,如细胞膜的主要成分,形成磷脂、糖脂等。

小鼠脂肪细胞的苏丹

小鼠脂肪细胞的苏丹Ⅲ染色 ------实验报告【摘要】脂肪细胞在组织里一般呈现无色,无法分辨,但经过苏丹Ⅲ染色后可以在显微镜下观察到染色后的脂肪颗粒,从而观察到脂肪细胞。 【关键字】脂肪细胞脂肪颗粒染色肠系膜 【背景介绍】细胞是有膜包围的,能进行独立繁殖的最小原生质团,同时细胞是生命活动的基本结构和功能单位,细胞主要组成成分是水,所以细胞或细胞器在显微镜下是无色的,分不清细胞之间的界限,因此在一般情况下通过染色来分辨细胞,染色时一般是通过将细胞的某些特殊部位,或特殊组成成染色,从而从组织中分辨细胞。 在脂肪组织中,脂质类物质可以以油粒的形式贮存在脂肪细胞中,但是在低倍显微镜下,这些颗粒状的物质很难看到,除非经过染色,从而观察到。常用的用来染色的染液是苏丹液,比如苏丹Ⅲ、苏丹Ⅴ等。 苏丹Ⅲ是一种常用来对甘油三酯进行染色的可溶于油脂的染液。它的颜色是淡红棕色,在507(304)nm处有最大紫外吸收。有时也称Sudan Red BK, Fat Ponceau G, Cerasin Red, C.I. 26100, Solvent Red 23, Sudan Red, Sudan Red III, Sudan V, Sudan Red B, Sudan G, Scarlet B, and Tony Red.。在工业上,它常用来对非极性的物质,像油,脂肪,蜡,动物油脂等多种碳氢化合物产品,以及丙烯酸的乳液,或乳液。 苏丹Ⅰ,苏丹Ⅲ,苏丹Ⅳ已经被国际癌症研究协会归到3类致癌物,对人体的危害很大。 脂肪细胞主要是贮存脂肪,而脂肪组织主要由脂肪细胞组成,从而贮存能量。主要由两种脂肪组织,白色脂肪组织(WAT)和棕色脂肪组织(BAT),它们是由两种不同的脂肪细胞组成,在小鼠的肠系膜中主要是WAT。 肠系膜是腹膜的双层膜,它在腹部的后壁连接着空肠和回肠,也就是说,它一般连接着多种腹腔的组成部分。 在本实验中,主要通过小鼠的肠系膜染色观察脂肪细胞,用断头法直接将小鼠杀死,分离小鼠的的腹腔处的肠系膜,经染色后,在显微镜下观察。 【实验材料】

减肥:认识脂肪细胞

, 脂肪(又称脂肪组织)分布于人体的多个部位。一般而言,脂肪位于皮肤下方(皮下脂肪)。也有一些脂肪分布于两个肾脏的顶部。其他部位是否含有脂肪与性别有关: 成年男子一般会在胸部、腹部和臀部聚积脂肪,从而形成一个“苹果”形。成年女子的脂肪一般位于乳房、髋部、腰部和臀部,从而形成一个“梨”形。这种脂肪分布位置的差别源自性激素(雌激素和睾丸激素)的作用。 图1. 皮肤的切面图。脂肪位于皮下层中,其间布满了血管。 人体含有两种脂肪组织: 白色脂肪——主要用于代谢能量、保温和减震。棕色脂肪——主要长在新生婴儿的肩膀之间;它们是重要的生热(生成热量)物质。 脂肪组织由脂肪细胞组成。脂肪细胞是一种独特的细胞。您可以将脂肪细胞看作是盛有一滴脂肪的微小塑料袋: 白色脂肪细胞的体积较大,它含有非常少的细胞质(只占细胞体积的15%)、一个小细胞核以及一大滴脂肪(占细胞体积的85%)。

棕色脂肪细胞的体积稍小一些,其中含有线粒体以及一些小滴的脂肪。线粒体能够生成热量。 脂肪细胞的形成分为两个阶段:第一个阶段是在妊娠期的最后三个月,此时婴儿正处于发育阶段;第二个阶段是在青春期到来时,此时正是性激素“破门而入”的阶段。男女之间的脂肪分布差异也就是在青春期开始形成的。令人惊讶的是,脂肪细胞在青春期过后便不再增加 -- 即使人体内存储的脂肪不断增多,脂肪细胞的数目也仍保持不变。只是每个脂肪细胞将不断变大! 除了脂肪组织外,一些脂肪会存储在肝脏中,还有一小部分脂肪甚至会分布在肌肉中。 脂肪进入人体的方式 当您摄入含有脂肪(主要成分是甘油三酸酯)的食物时,它将经过您的胃和大小肠。在大小肠中,将发生以下反应应: 1.大滴的脂肪会与胆囊中的胆汁盐发生混合,这一过程称为乳化反应。混合过程会将大滴的脂肪分解为很多微小的液滴(称为微团),从而增大了脂肪的表面积。例如:厨房中的乳化反应:当您向沾有油脂的煮锅中添上水后,水的表面会形成一层油脂。如果向煮锅中心挤上一滴洗碗剂,您将发现大片的油脂层会立即分解为许多微小的油滴。 2.胰脏会分泌一种称为脂肪酶的酶,这种酶可侵入每个微团的表面并将脂肪分解为自己的成分——甘油和脂肪酸。 3.这些成分将被吸收到肠内壁的细胞中。 4.在肠细胞中,这些成分将重新聚集成脂肪分子(甘油三酸酯)包,其表面还有一种名为乳糜微滴的蛋白质外层。借助这层蛋白质,脂肪会更易溶于水。 5.乳糜微滴会被释放到淋巴系统中,而不是直接进入血流。这是因为它们的体积太大,无法通过毛细管壁。 6.淋巴系统最终与静脉相连,乳糜微滴就是在此结合点进入血流中的。 您是否想知道,为什么脂肪分子需要分解为甘油和脂肪酸,而马上又要还原回去呢?这是因为脂肪分子太大,难以通过细胞膜。因此,不论是在肠部通过肠细胞进入淋巴系统,还是穿过任何其他细胞膜时,脂肪都必须进行分解。但是,当脂肪在淋巴或血液中传输时,数目较少的大脂肪分子要比许多小脂肪酸更有利。因为与较多的小分子相比,大脂肪分子因渗透作用所吸附的水分子要少得多。

心血管疾病患者的心理分析及护理

心血管疾病患者的心理分析及护理【关键词】肝移植术 近几年来,原位肝移植术已成为治疗终末期肝病的重要手段之一。肝移植胆道重建主要包括胆总管―胆总管端端吻合和胆总管―空肠端侧吻合。术后胆道系统并发症是常见的并发症之一,其中胆管狭穿又最为多见,有学者认为胆道并发症引起的移植失败与延误诊断有密切关系[1]。因此,及时发现和治疗胆管狭穿可大大降低死亡率,也是术后护理的重点。2004年12月我科1例原位肝移植术后并发胆管狭穿患者并行ERCP+ERBD治疗后效果满意,现将护理体会报告如下。 1 临床资料 患者,男,53岁,于2004年11月15日因乙肝病史10余年、发现肝占位20余日入我院。入院后CT检查诊断:结节型肝硬化、多发恶性结节形成、脾大。完善术前准备后于12月15日在全麻下行原位肝移植+脾切除术,术后82天行第二次全身化疗,患者出院皮肤轻度瘙痒,晚夜间明显加重,皮肤巩膜无黄染,肝功能提示TB 15.8 μmol/L、DB 9.5 mmol/L、ALT 91.8 μmol/L、AST 68.8 u/L、G-GT 698 u/L、A/G 37.2/26。考虑与应用免疫抑制剂有关,将FK506由2 mg 减至1 mg于止痒地霜外涂对症处理,效果不明显。2周后,行第三次化疗,患者出现皮肤、巩膜黄染,复查肝功能提示:TB 28.2 μmol/L、DB 18.9 μmol/L、ALT 111.5 u/L、AST 84.6 u/L、G-GT 844 u/L、A/G 39.7/26,并有进行性升高的趋势。B超检查提示肝内胆管扩张,查磁共振胆道成像提示:肝内胆管扩张,胆管狭窄,即于当日行ERCP+

棕色脂肪组织在肥胖与代谢综合征发生发展中的作用及其机制研究

《发育医学电子杂志》 2019年1月第7卷第1期 J Development Med,Jan 2019,V ol.7,No.1·75·棕色脂肪组织在肥胖与代谢综合征发生 发展中的作用及其机制研究 杨帆 李晓南(南京医科大学附属儿童医院 儿童保健科,江苏 南京 210008) ·综述· 脂肪组织是一种复杂的器官,拥有多种生理功能。脂肪组织主要有两种类型:一种是白色脂肪组织(white adipose tissue,W A T),又分为皮下和内脏脂肪,主要用于能量储存;另一种是棕色脂肪组织(brown adipose tissue,BA T),主要用于产热,是一种特殊类型的脂肪组织,在寒冷的时候能够通过“非颤抖性产热”维持体温[1]。BA T在胎儿时期形成,出生时已经成熟,人类新生儿时期BA T主要储存在纵隔大血管周围、肾周围和肩胛间区。既往认为,随着年龄增长,人体内BA T的含量会逐渐减少,至成年时消失[2]。近年使用18F-脱氧葡萄糖正电子发射断层扫描发现成年人仍留存有活性的BA T[3-4]。进一步研究发现,BA T除了产热功能外,同时具备内分泌功能,可通过自分泌、旁分泌和内分泌的方式调节机体代谢,影响肥胖与代谢综合征的发生发展[5]。目前,肥胖及其代谢综合征已成为21世纪最关注的公共卫生问题之一,随着生活水平的提高、生活方式的改变,儿童期肥胖率更是呈逐年上升的趋势。因此,以BA T为靶标,研究其内分泌作用及其调控机制,有可能为肥胖及其代谢紊乱的诊断和干预提供新的思路。本研究围绕近年国际上对BA T功能的研究进展综述如下。 1 BAT的结构特征 BAT在形态、标志性因子和细胞来源等方面 与WAT有明显区别,BAT的分化与生肌因子5(myogenic factor 5,Myf5)密切相关,Myf5阳性的祖细胞可诱导分化为中央生皮肌节,进而分化为肩胛间经典的棕色脂肪细胞(brown adipocyte,BAC)和骨骼肌细胞。BAC含有大量线粒体和小脂滴,其线粒体内膜上特异性地存在解耦联蛋白1(uncoupling protein 1,UCP1),可将内膜间隙的大量质子转入线粒体基质,通过氧化磷酸化作用解耦联释放能量[2]。虽然BAT对婴幼儿的重要性早已明确[6],但其在成人体内是否存在以及其功能如何,近期才得到重视[7]。 WAT是能量储存场所,BAT则是能量释放的场所,两者作用截然相反,但在某些特殊的WAT位点,存在着一类可被诱导成多房形态、UCP1阳性的细胞,称为米色脂肪细胞[8]。值得注意的是,在消瘦儿童的皮下、肾周、内脏脂肪组织中也存在米色脂肪细胞[9],并在动物模型中证实米色脂肪细胞也可改善机体能量和糖代谢[10-12]。寒冷刺激及激素、药物等可诱导米色脂肪细胞表达UCP1蛋白,具有依赖UCP1的产热能力[13-16]。因此米色脂肪细胞又称为棕色样变的白色脂肪细胞。 2 BAT的产热作用 BAT产热功能的激活主要是冷刺激、食物等激活交感神经系统,触发儿茶酚胺和甲状腺素的 DOI:10.3969/j.issn.2095-5340.2019.01.017 基金项目:国家自然科学基金面上项目(81773421)通讯作者:李晓南(Email:xiaonan6189@https://www.360docs.net/doc/172509259.html,)