佛教四大名花及图片

佛教四大名花及图片

(2009-06-18 12:27:34)

转载▼

标签:

宗教

曼陀罗花

山玉兰

释迦牟尼

莲花

文化

分类:佛化生活

优昙花

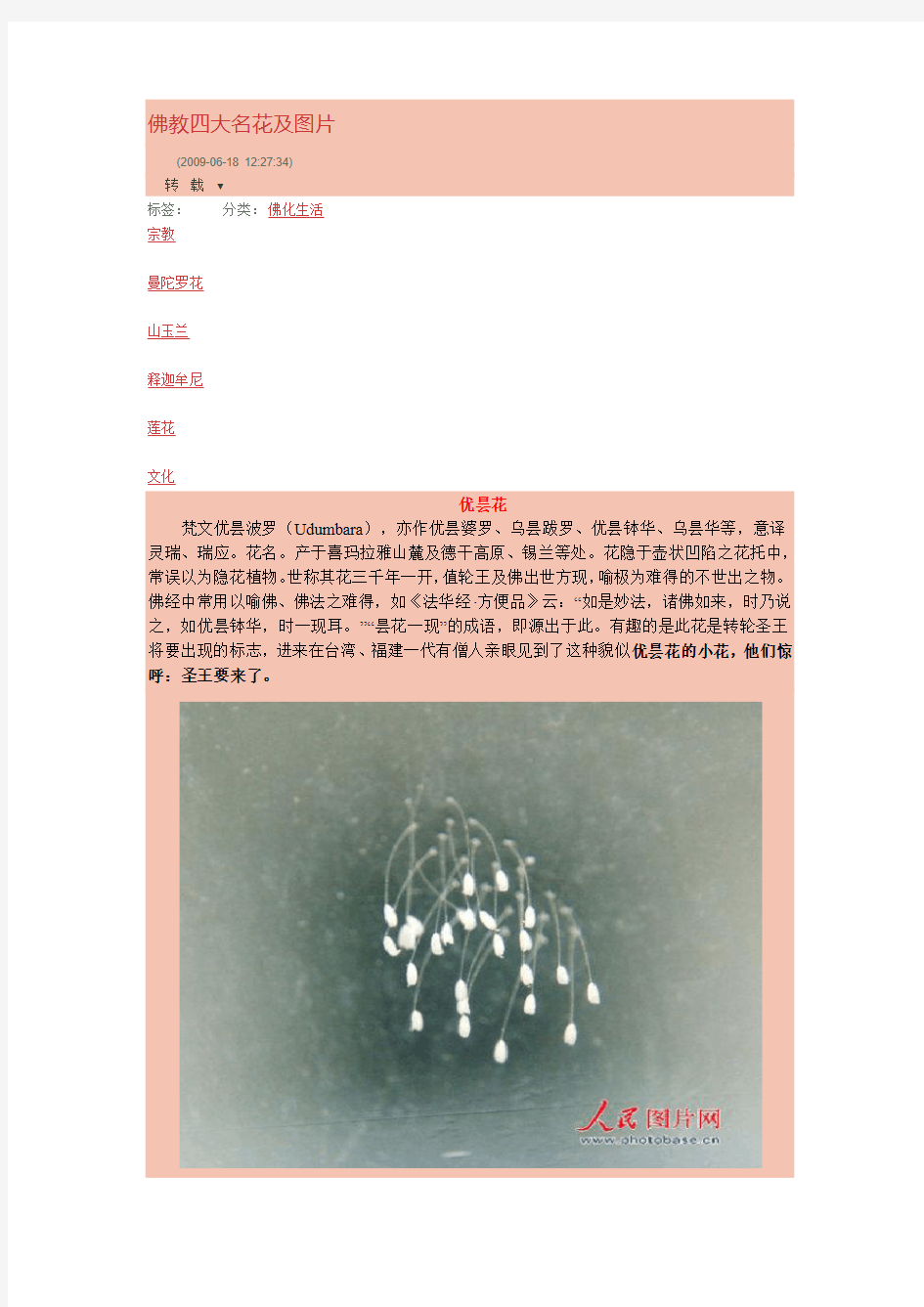

梵文优昙波罗(Udumbara),亦作优昙婆罗、乌昙跋罗、优昙钵华、乌昙华等,意译灵瑞、瑞应。花名。产于喜玛拉雅山麓及德干高原、锡兰等处。花隐于壶状凹陷之花托中,常误以为隐花植物。世称其花三千年一开,值轮王及佛出世方现,喻极为难得的不世出之物。佛经中常用以喻佛、佛法之难得,如《法华经·方便品》云:“如是妙法,诸佛如来,时乃说之,如优昙钵华,时一现耳。”“昙花一现”的成语,即源出于此。有趣的是此花是转轮圣王将要出现的标志,进来在台湾、福建一代有僧人亲眼见到了这种貌似优昙花的小花,他们惊呼:圣王要来了。

普光正见菩萨说:世间有两种人,最为难能可贵,犹如盛开的优昙花,很难得见。

一种是从无罪业,纯良刚直,赤胆坦诚之人。

一种,是大恶贪虐,害人性命,劫数必报而又迷途知返,全心赎过最终得修正果之人。

于是我们这些世间的俗人,就如同芸芸草芥,浅善而又贪欲,胆小而又偷生,最为可悲的是,没有信念,心灵像浊水浮萍,无所依托。

优昙花

昙花

曼陀罗花

曼陀罗花为四中天华(天雨曼陀罗花,摩柯曼陀罗花,曼殊沙花,摩柯曼殊花),花色近赤色,此花在印度向来被视为天界的花。注:摩柯是特别强调此花的大与美的意思. 曼陀罗是“自性(self)”的象征,自性的特点就是统一、完整、自足、和谐。荣格在圆的象征里也提及“不论圆的象征出现在原始人的太阳崇拜还是现代宗教里,在神话还是在梦里,在西藏僧侣绘制的曼陀罗还是在城市的平面图里,或者是在早期天文学家绘制的天体概念里,圆的象征都指向生命最重要的一个向度——生命的终极圆满。

莲花

佛教把莲花看成圣洁之花,以莲喻佛,象征菩萨在生死烦恼中出生,而不为生死烦恼所干扰.佛教有宝伞、双鱼、宝瓶、莲花、白螺、如意、宝幢、金轮八种吉祥宝物,释迦牟尼把莲花放在最崇高的位置。由于莲花在佛教上的神圣意义,佛经中把佛教圣花称为“莲花”,把佛国称为“莲界”,把袈裟称为“莲服”,把和尚行法手印称为“莲蕖华合掌”,甚至把佛祖释迦牟尼称为“莲花王子”。

山玉兰

在那庄重肃穆,香火燎绕的古刹寺庙入口处或大院里,人们经常就会见到树姿雄伟壮丽,枝繁叶茂,叶大浓荫,花大如荷,芳香馥郁的山玉兰树。它不仅给游人带来凉爽与清香,同是也给寺庙增添了几分神秘的色彩。粗大的树枝向四周自然伸展,宽大浓绿的树叶缀满枝头,婆娑多姿,活像一把大雨伞,把院寺遮得严严实实。6~7月份,在绿叶丛中开出碗口大的乳白色花朵,9枚花被片平展,中间直立着园柱状的聚合果,恰似释迦牟尼佛端座在莲座上,这大概就是山玉兰成为佛门圣洁之树的由来吧。

佛教四大经典爱情故事

佛教四大经典爱情故事 (一)前世是谁埋了你 从前有个书生, 和未婚妻约好在某年某月某日结婚。到那一天, 未婚妻却嫁 给了别人。 书生受此打击, 一病不起。家人用尽各种办法都无能为力,眼看奄奄一息。这时, 路过一游方僧人,得知情况,决定点化一下他。僧人到他床前, 从怀 里摸出一面镜子叫书生看。 书生看到茫茫大海,一名遇害的女子一丝不挂地躺在海滩上。路过一人, 看一眼, 摇摇头, 走了……又路过一人, 将衣服脱下,给女尸盖上, 走了……再路过一人, 过去, 挖个坑, 小心翼翼把尸体掩埋了……… 疑惑间, 画面切换. 书生看到自己的未婚妻. 洞房花烛,被她丈夫掀起盖头的瞬 间…… 书生不明所以。僧人解释道:看到那具海滩上的女尸吗?就是你未婚妻的前世。 你是第2个路过的人,曾给过他一件衣服。她今生和你相恋,只为还你一个情。 但是她最终要报答一生一世的人,是最后那个把她掩埋的人,那人就是他现在的 丈夫。书生大悟,唰地从床上做起,病愈。 二)蛛儿与芝草 从前,有一座圆音寺,每天都有许多人上香拜佛,香火很旺。在圆音寺庙前的横梁上有个蜘蛛结了张网,由于每天都受到香火和虔诚的祭拜的熏托,蛛蛛便有了佛性。经过了一千多年 的修炼,蛛蛛佛性增加了不少。 忽然有一天,佛主光临了圆音寺,看见这里香火甚旺,十分高兴。离开寺庙的时候,不轻易间地抬头,看见了横梁上的蜘蛛。佛主停下来,问这只蜘蛛:“你我相见总算是有缘,我来问你个问题,看你修炼了这一千多年来,有什么真知灼见。 “怎么样?”蜘蛛遇见佛主很是高兴,连忙答应了。佛主问到:“世间什么才是最珍贵的?”蜘蛛想了想,回答到:“世间最珍贵的是…得不到?和…已失去?。”佛主点了点头,离开了。 就这样又过了一千年的光景,蜘蛛依旧在圆音寺的横梁上修炼,它的佛性大增。一日,佛主又来到寺前,对蜘蛛说道:“你可还好,一千年前的那个问题,你可有什么更深的认识吗?”蜘蛛说:“我觉得世间最珍贵的是…得不到?和…已失去?。”佛主说:“你再好好想想,我会再来 找你的。” 又过了一千年,有一天,刮起了大风,风将一滴甘露吹到了蜘蛛网上。蜘蛛望着甘露,见它晶莹透亮,很漂亮,顿生喜爱之意。蜘蛛每天看着甘露很开心,它觉得这是三千年来最开心的几天。突然,有刮起了一阵大风,将甘露吹走了。蜘蛛一下子觉得失去了什么,感到很寂寞和难过。这时佛主又来了,问蜘蛛:“蜘蛛这一千年,你可好好想过这个问题:世间什么才是最珍贵的?”蜘蛛想到了甘露,对佛主说:“世间最珍贵的是…得不到?和…已失去?。”佛主说:“好,既然你有这样的认识,我让你到人间走一朝吧。” 就这样,蜘蛛投胎到了一个官宦家庭,成了一个富家小姐,父母为她取了个名字叫蛛儿。一晃,蛛儿到了十六岁了,已经成了个婀娜多姿的少女,长的十分漂亮,楚楚动人。 这一日,新科状元郎甘鹿中士,皇帝决定在后花园为他举行庆功宴席。来了许多妙龄少女,包括蛛儿,还有皇帝的小公主长风公主。状元郎在席间表演诗词歌赋,大献才艺,在场的少女无一不被他折倒。但蛛儿一点也不紧张和吃醋,因为她知道,这是佛主赐予她的姻缘。过了些日子,说来很巧,蛛儿陪同母亲上香拜佛的时候,正好甘鹿也陪同母亲而来。上完香拜过佛,二位长者在一边说上了话。蛛儿和甘鹿便来到走廊上聊天,蛛儿很开心,终于可以和喜欢的人在一起了,但是甘鹿并没有表现出对她的喜爱。 蛛儿对甘鹿说:“你难道不曾记得十六年前,圆音寺的蜘蛛网上的事情了吗?”甘鹿很诧异,说:“蛛儿姑娘,你漂亮,也很讨人喜欢,但你想象力未免丰富了一点吧。”说罢,和母亲离

中国佛教三大派别的起源

一、汉地佛教的起源 自从西汉末东汉初佛教传入中国,随着佛经译介的发展,佛教越来越被更多的中国人所理解与接受。到了南北朝时期(420-589),由于佛经的大量翻译,出现了诸多的佛教学派。这些佛教学派各自以研究一部分佛典佛经为宗旨,独尊一经一论,各学派分别以大小乘佛教的佛典佛经中的某一部为研习对象,进行不同的阐释,互相辩论、争鸣。佛教学派的出现,进一步推动了佛教在中国的传播与发展,并为佛教宗派的产生奠定了基础。到了隋唐时期(589-907),为了满足各个阶层广大佛教徒对教义、教规和修持的要求,以适应佛教的发展,同时,也是为了各个佛教寺院的经济利益,从印度传入的“判教”(也称教相判释)得以广泛流行。佛教各宗派为了树立自家的理论权威和地位,对佛教的经典著作和各派教义作出了不同的综合分类,判别浅、深、大、小、权、实、偏、圆等,判定哪一部佛经、哪一种教义是佛祖的最终和最圆满的说法,同时把自家的阐述理论摆在最高地位,以此作为立宗的依据,这就是“判教”。这样,中国佛教宗派产生了,其中影响最大的有八大宗派。 二、藏传佛教的起源 藏传佛教的经典以藏文为主,因主要在西藏形成和流行,故得名。藏传佛教俗称喇嘛教,喇嘛为藏语,是上师的意思。 7世纪,西藏赞普松赞干布在他的两个妻子尼泊尔公主布丽库蒂(一译墀尊)和唐代文成公主的影响下,信奉了佛教,他还专门为两位公主建造了惹摩伽寺和大昭寺,用以供奉佛像。松赞干布积极支持佛教在西藏的传播,组织人员将佛经翻译成藏文。650年,松赞干布去世,西藏佛教发展陷入缓慢时期。8世纪时,天竺僧人寂护、莲华生等到西藏传播显、密两系宗教。9世纪,赞普朗达玛禁止佛教流行,使得佛教传播在西藏中断了一百多年。10世纪末期,在新兴封建领主阶级的支持下,佛教以喇嘛教的形式得以复兴。喇嘛教是佛教与西藏原有的本教(又称笨教)长期相互影响、相互融合的产物。13世纪后期,由于元朝统治阶级的支持,上层喇嘛开始掌握政权,逐步形成政教合一的局面,并将该教传入蒙古和中原等地区。 藏传佛教在发展过程中,形成了众多的教派,主要有七大宗派。 三、云南上座部佛教的起源 古印度原始佛教分化以后,形成了上座部和大众部两个派别。据史载说,释迦牟尼逝世后二百年,阿育王举行佛教第三次结集后,派传教师向周围国家和地区传播上座部佛教,其王子摩哂等比丘被派往今斯里兰卡创立以大寺为中心的上座部佛教僧团。约公元前1世纪,在斯里兰卡举行上座部佛教第四次结集,首次用巴利文将上座部佛教三藏记录成册。11-14世纪,斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨、老挝等国确立上座部佛教为国教。国为最初到南亚、东南亚一带传播佛教的比丘属于上座部,所以南传佛教徒便称它为南传上座部佛教;又因为南传佛教使用的经典属于巴利文语系,所以又称巴利佛教。目前,南传佛教传播的地区包括斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨、老挝等国以及我国云南地区。 云南上座部佛教属于中国三大佛教之一,主要分布在云南西双版纳傣族自治州、思茅地区、临沧地区、德宏傣族景颇族自治州、保山地区的傣族、布朗族、阿昌族和部分佤族以及其他民族部分民众之中。由于信徒以傣族居多,所以又称傣族佛教。在6-7世纪时缅甸系佛教曾传入云南,后由于战争等原因而绝灭;8世纪以后治地佛教也曾影响这一地区;12世纪,泰国佛教传入西双版纳地区,紧接着缅甸佛教再次传入;15世纪后有了很大的发展,直至今天。 云南上座部佛教的教义较多地保持原始佛教精神,它尊崇释迦牟尼为唯一的教主,不承认释迦牟尼以外还有其他诸佛、菩萨的存在,因此佛寺中普遍仅供奉释迦牟尼佛像,只使用巴利文佛经;注重“自度”,通过个人努力,以期达到阿罗汉最高果位;以四谛、八正道、十

西藏五大教派简介

西藏五大教派简介 宁玛派(红教) 宁玛派是藏传佛教始祖莲华生大士所创立的宗派,俗称「红教」。藏文「宁玛」的意思是「老派」,或「旧译派」,有别于后来其他祖师创立的「新译派」(白教、花教、黄教)。莲师在印度等地,尽得显密佛法大成,在各地大转法轮,度化了无数众生。 并为保存教法,训练了许多译师,又从印度延请三藏法师,取来完整的显密经典,译注成藏文。另一特点是除了心意传承、表徵传承、口耳传承外,还有「库藏」传承。 莲师已成就的弟子,发愿转世为取库藏大师,适时取出预藏的教法,以利乐众生。宁玛派佛法的理论与实践,以广博而言,从初发心到证虹身成佛,灿然完备;修持上注重实修,精简直接,直击心要,以瑜珈士即生取证为主。 宁玛派的超胜证悟法门是「大圆满」,有祖师说: 「大圆满法为心印、表徵、口耳三种传承祖师之心要,空行母之心血,九乘中之最上乘者为净恶业之水,铲除罪障之刀,谁得此法皆起满足之心,如得摩尼宝」,「大圆满乃自性当体流露,立地了悟,是最高超速成圆满的法门,一切如来所说法,无不流入大圆满海中,有如登高山顶远眺十方,得此法其他九乘教法都能了然」。其下半部「顿超」(藏文「脱噶」),修成时肉身化成彩虹光身,是不共的特殊深奥法门. 格鲁派(黄教) 格鲁派是西藏佛教四大教派之一,“格鲁”的意思是“善规”。格鲁派传承的教法以印度大德阿底峡尊者及其弟子所传承的迦当派教授为基本骨架,深受迦当派清净学风影响,故常被称作“新迦当派”。在金刚乘方面,格鲁派依循西藏佛教后弘时期翻译的“新译密续”(佛所传授的金刚乘经典称作“续”Tantra)。格鲁派传承是由西藏历史上最杰出的一位大圣哲“法王宗喀巴”开创的。 宗喀巴大师教法中,强调清净戒律是修行基础堪称一大特色。在大师以前存在许多对金刚乘的邪见和有误的修持,致使有人认为密法的修持与守护清净的别解脱戒如水火般相互矛盾。大师破斥了此类邪见。他不仅自己严持戒律,还对戒律做出了非常清晰和详尽的阐释,并为表明对根本戒律一一别解脱戒的尊重,特别选戴黄帽,因为黄色象征着戒律与增长。因此格鲁派也被称为“黄帽派”或“黄教”。 格鲁派传承极为重视对佛法的如理闻思,为此建立了严密、系统的教育制度。每座格鲁派寺院几乎都是一座规模不等的佛教学校。寺院按学僧的程度,将其编

中国佛教寺院殿堂典型配置

中国佛教寺院殿堂典型配置 ——山门、大雄宝殿及其东西配殿 白化文 每一座佛教寺院,都是由众多的高大森严的殿堂所组成。那么,这些殿堂都是用来作什么的呢?这里就介绍一下中国佛教寺院殿堂 的典型配置。本文以介绍明清以来汉化佛教寺院的情况为主,藏传佛教、边疆其他少数民族地区各种佛教流派的情况不多涉及。但既然是讲“典型配置”,就不以一个寺庙为主,本文是这样一组文章的第一篇,主要讲山门、大雄宝殿中的主尊——佛、东西配殿这三部分。至于菩萨、天王、诸天等,以后另有专文介绍。 一、殿堂概观 殿堂是寺院中重要屋宇的总称。大致地说,殿是供奉佛像以供瞻仰礼拜祈祷的处所,堂是僧众说法行道和日常生活起居的地方。其名称,或按所供奉的主要神佛而定,或按其用途而定。 中国的营造法则,一般是把主要建筑摆在南北中轴线上,附属设施安在东西两侧。寺院的配置也是如此。由南往北看,主要建筑大致是:山门、天王殿、大雄宝殿、法堂,可能还有藏经阁。这些都是坐北朝南的正殿。东西配殿则有伽蓝殿、祖师堂、观音殿、药师殿等。寺院的主要生活区常集中在中轴线左侧(东侧),包括僧房、香积厨(厨房)、斋堂(食堂)、职事堂(库房)、茶堂(接待室)等。“旅馆区”则常设在中轴线右侧(西侧),主要是云会堂(禅堂),以容四海之来者。 二、山门 佛寺大门称为“山门”。“天下名山僧占多”,寺院多居山林之处,故有此称。一般有三个门,象征“三解脱门”,即空门、无相门、无作门。这三座门常盖成殿堂式,至少是把中间的一座盖成殿堂,叫山门

殿或三门殿。殿内塑两大金刚力士像。金刚力士是手执金刚杵守护佛法的护法神。据《大宝积经》卷八《密迹金刚力士会》说,金刚力士原为法意太子,他曾发誓说,皈依佛法后,要常亲近佛,当作金刚力士,普闻一切诸佛秘要密迹之事。他后来成为佛的五百名执金刚随从侍卫的首领,称为“密迹金刚”。当了卫队长,自然有坐“传达室”看门的任务。可是外来户“金刚力士”只是一个人,所以中国早期佛教的金刚力士像只有一尊。这不合乎中国人爱对称的习惯,到后来就又添上一位。《金光明经文句》中解释说:据经文,金刚力士只是一位,现在寺院里却有两尊像,乃是适应外界情况变化,多一位也没什么。现今寺门左右的金刚力士像,都是面貌雄伟,作忿怒相,头戴宝冠,上半身裸体,手执金刚杵,两脚张开。其不同者,只是左像怒颜张口,以金刚杵作打击之势(见图一);右像忿颜闭口,平托金刚杵,怒目睁视而已。《封神演义》中想使这二位金刚进一步汉化,就说他们是哼哈二将郑伦、陈奇死后封神而成。佛教徒认为那不过是戏言。但据说,在云南有的寺院山门内就塑有骑火眼金睛兽的哼哈二将。可见,世俗人等,包括佛学水平不高的僧人,爱的还是汉化了的土生土长的东西,哪怕它是小说也罢。 由山门往北,第一重殿是天王殿。殿中间供大肚弥勒佛,面朝

中国道教历史及主要派别(全)

道教是产生于中国的宗教,形成于公元2世纪,至今已有1700多年的历史。道教内容包罗万象,它是在中国古代鬼神崇拜观念的基础上,以黄老思想为理论依据,承袭了春秋战国以来的神仙、方术之说而逐渐形成的。道教奉老子为教祖,把《道德经》作为主要经典,以“道”为最根本的信仰,一切教理教义都是由此而衍化产生。道教认为“道”无所不包,无所不在,是一切的开始。与道并提的是“德”,即道之在我者就是德,“德”是道之功、道之用、道之现。所以道教规定信徒要“修道养德”,追求与道合一,与自然、社会和谐。因此,道和德就是道教的核心和基本的教义。 道教一般都以东汉末年“五斗米道”创教人张道陵为中国道教的创立者,称他为“张天师”。南北朝时期经过葛洪、寇谦之、陆修静、陶洪景等人努力和改革,道教成为与佛教并列的中国正统宗教之一。 南北朝以后,五代统治者基本上都重视儒释道三教,只是各个皇帝对每个教的喜爱、信奉程度有差异,有的更重视佛教,有的更重视道教。在尊奉的同时,统治者也加强了对佛道二教的控制。 唐宋时期,道教受到统治阶级的推崇而得到进一步发展,形成了多种流派,元以后逐步形成全真派和正一派两大流派。明代道教走向衰落,对统治阶级的影响远逊于唐宋时期。 到了清代,皇室尊崇藏传佛教,对道教采取严厉限制的方针,道教更加衰落,活动主要在民间。 鸦片战争以来,中国沦为半封建半殖民地的社会,道教亦受到帝国主义的压迫和西方思想的冲击。道教进一步衰败,在中国五大宗教中降为教团势力和政治影响最弱的一个。许多道士文化素质低下,宗教知识缺乏。道教组织松散,各地

联系和团结不够紧密。但仍有一批道士潜心修炼,著书立说,课徒传戒,使道教法脉得以延续。 新中国成立以来,在党的宗教信仰自由政策的引导下,道教摆脱反动阶级的控制利用,废除了教内长期存在的封建特权与压迫剥削制度,成立爱国爱教的团体。宫观内实行民主管理,弃止了与国家法律相抵触的一些规戒习俗。经过民主改革,中国道教徒加强了联系和团结,在沈阳太清官方丈岳崇岱道长的倡仪和政府的支持之下,1957年4月于北京召开了道教界第一次全国代表会议,成立了中国道教协会,由岳崇岱任第一届理事会会长。2010年6月中国道教协会召开第八次全国代表会议,选举任法融道长为新一届中国道教协会会长。 道教徒活动的宗教场所,统称为宫观。道教有全真宫观与正一道宫观之分,全真派的道士出家,在宫观内过丛林生活,不食荤,重内丹修炼,不尚符箓,主张“性命双修”,以修真养性为正道;正一派道士一般有家室,不忌荤,以行符箓为主要特征(画符念咒、驱鬼降妖、祈福禳灾)。目前,道教宫观共9000余座,被列为道教全国重点宫观有21处,乾道、坤道5万余人。 道教在近两千年的发展中,对中国文化发生过全面而深刻的影响。道教的神仙信仰和道家崇尚自然无为的思想,对中国文学艺术浪漫主义色彩和自然主义审美观念的形成,影响尤深;道教的俗神崇拜活动与中国普通民众的日常生活和文化娱乐水乳交融,息息相关;道教的服药炼丹方术,对中国古代化学和药物学的发展有重要的贡献。 道教信仰目前在台湾、香港、澳门地区仍很普遍,那里信徒众多、宫观林立,同时在亚洲、美洲、欧洲、非洲、大洋洲也都有当地华侨建立的道教宫观。

佛教的分支与派别1

1、佛教的派别 1、藏传佛教——主要盛行于西藏,典籍所使用的语言为藏语。比 较完整的接受了佛陀的教义,向来对小乘、大乘、密乘三乘 的戒律格外重视,但由于地理环境等因素的限制,素食只为少数行者所受持。有较大影响力并流传至今是噶当、萨迦、宁玛、噶举、格鲁5个教派 2、汉传佛教——汉传佛教也被狭义地称为汉地佛教,属于大乘佛教。虽有许多古代大德的论典与教言流传于世,也有许多寺院与佛学院,但像藏传佛教这样系统闻思修佛法的道场却极为罕见,提倡素食观,广大弘法与饶益社会人群。主要有性、相、台、贤、禅、净、律、密八大宗派。 3、南传佛教——主要在东南亚诸国盛行,典籍所使用的语言为梵语、巴利语,属于小乘佛教。但是缺乏大乘空性见与菩提心的教授,素食观念也略显不足,也有利济社会的善举,但与汉传佛教相比,显得过于狭隘。主要有一切有部、经部、唯识法相宗、中观宗四大部派。 1、 佛教知识(二):佛教的三大派别2009-06-14 15:24 佛教三大派别 佛教产生于印度,其发展一般分为原始佛教、部派佛教和大乘佛教三个阶段;也有人说第一个阶段是原始佛教,第二个阶段是大乘佛教,第三个阶段是密教。第二种

说法的大乘佛教阶段应当是显宗阶段,密教也属于大乘佛教,但与显宗有很大差别。 佛教形成以后,不断向外传。大乘佛教阶段传到中国内地,后来发展成汉传佛教,所以汉传佛教的教义基本上是大乘佛教显宗的教义。印度佛教往西藏传,有一个路线是从印度传过来,从印度传的时候,印度佛教已经到了第三阶段,是密教阶段。密教传入了西藏,形成了藏传佛教,藏传佛教的特点就是显宗和密宗结合。在部派佛教阶段或原始佛教阶段后期,佛教内部发生了辩论。辩论的时候,主张大乘佛教的这一派僧人座位比较低,人多,所以叫“大众部”,主张原始佛教的这一部分僧人坐的位置比较高,所以叫上座部,上座部得名就是座位高。上座部从南边往外国传,传到斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨等地区,从缅甸传入我国云南,和当地文化相结合,形成了上座部佛教。上座部佛教也叫南传佛教。 汉传佛教、藏传佛教、上座部佛教是佛教的三大派别。中国是世界上唯一的佛教三大派别都齐全的国家。藏传佛教的教义和修法是显密结合,属于大乘佛教。上座部佛教属于小乘佛教,其教义和修法更多地保留着佛教的原始面貌。藏传佛教中也包含者原始佛教的基本教义,与南传佛教还是有共同的基础的。 。 南传佛教 南传佛教为小乘佛教。在印度分为四大部派及十八小部。四大部派为:一切有部、经部、唯识法相宗、中观宗。 从教法传统言,它属于根本上座部一系,是佛教中迄今尚存部派中最古老的一支。其学说最接近原始佛教,故向来以纯正著称。上座部佛教于公元前3世纪便在斯里兰卡大寺立足。由于它从印度往南传播而得名;又因它从公元前1世纪便以巴利文为经典语,故又称巴利佛教。奉行南传教说的国家有斯里兰卡、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南等。 汉传佛教 汉传佛教细分有十几种,现在流行的主要有八宗。一是三论宗又名法性宗,二是瑜伽宗又名法相宗,三是天台宗,四是贤首宗又名华严宗,五是禅宗,六是净土宗,七是律宗,八是密宗又名真言宗。这就是通常所说的性、相、台、贤、禅、净、律、密八大宗派。 藏传佛教 西藏佛教进入各个教派形成时期是11世纪中以后,相继涌现噶当、萨迦、宁玛、噶

中国佛教四大名山介绍

中国佛教四大名山:山西五台山、浙江普陀山、四川峨眉山、安徽九华山。有“金五台、银普陀、铜峨眉、铁九华”之称。中国佛教圣地分别供奉文殊菩萨、观音菩萨、普贤菩萨、地藏菩萨。四大名山随着佛教的传入,自汉代开始建寺庙,修道场,延续至清末。中华人民共和国建立后受到国家的保护,并对寺院进行了修葺。已成为蜚声中外的宗教、旅游胜地。五台山 五台山位于中国山西省东北部,隶属忻州市五台县,所在的山西处于黄土高原,地旱树稀,视野里整整一个是土黄色的世界,可以称为金色世界。五台山最低处海拔仅624米,最高处海拔达3061.1米,为华北最高峰,有“华北屋脊”之称。五台山由古老结晶岩构成,北部切割深峻,五峰耸立,峰顶平坦如台,故称五台︰东台望海峰、西台挂月峰、南台锦绣峰、北台叶斗峰、中台翠岩峰。又因山上气候多寒,盛夏仍不见炎暑,故又别称清凉山。 五台山是中国佛教及旅游胜地,列中国十大避暑名山之首。2009年被联合国教科文组织以文化景观列入世界遗产名录。与尼泊尔蓝毗尼花园、印度鹿野苑、菩提伽耶、拘尸那迦并称为世界五大佛教圣地。 五台山位居中国四大佛教名山之首,称为“金五台”,是大智文殊师利菩萨的道场。历史上,印度、尼泊尔、朝鲜、日本、蒙古、斯里兰卡等国的佛教信徒,来此朝圣求法的甚多,是当今中国唯一兼有汉地佛教和藏传佛教的佛教道场。传说五台最早是道家的地盘,《道经》里称五台山为紫府山,曾建有紫府庙。佛教传入五台山,普遍的说法是始于东汉。史籍记载,永平十年(公元67年)十二月,汉明帝派往西域求法的使者同两位印度高僧迦叶摩腾和竺法兰来到洛阳。永平十一年,迦叶摩腾、竺法兰从洛阳来到了五台山(当时叫清凉山)。二人想在此建寺,但由于当时五台山是道教根据地,他二人颇受排挤,因此奏知汉明帝。经过重重困难,大孚灵鹫寺建成,大孚灵鹫寺是现今显通寺的前身。从那时起,五台山开始成为中国佛教的中心,五台山的大孚灵鹫寺与洛阳白马寺同为中国最早的寺院。南北朝时期,五台山佛教的发展出现第一个高潮。盛唐时期,五台山佛教的发展出现了第二个高潮。这个期间据《古清凉传》,全山寺院多达三百所,有僧侣三千余人。此时的五台山,不仅是中国著名的佛教名山之一,而且是名符其实的佛教圣地了,被誉为中国佛教四大名山之首。 1 ,五台山人文景观代表了中国人民创造性天才在宗教文化信仰领域的杰出成就的显示; 2 ,五台山宗教建筑与人文景观显示出其作为中华大地一处重要的承载俗世价值观和宗教价值观交汇意义的巨大人文建筑与自然景观的载体,显示了亚洲宗教景观和建筑文化超越时间和人文领域的对建筑艺术和建筑技术的巨大影响,以及亚洲宗教圣地对于山区规划和景观设计方面的巨大成绩; 3 ,五台山宗教文明以其独特的文化景观印证了传统宗教与世俗文明正在不断的和谐共融,彰显了在现代人文化文明生活中宗教文明具有人文与景观建设方面的巨大的意义与发展前景; 4 ,五台山显示了她在中国历史上甚至人类文明历史上的重要发展阶段,在东方宗教文明方面是作为建筑设计、建筑技术和人文景观综合性集大成的一个杰出的例证。

中国寺院布局

中国佛教寺院布局杂说 2011-02-28 18:27:58来自: 广志(talkbox: ratmickey) 佛教是属于中国传统文化中的三教之一,深受古时皇家的重视和推崇,所以寺院的布局和供奉佛位是有讲究的,大致是按照古代皇家建筑风格及方位来安排. 通常的寺院是坐北朝南,三门向南开,但也有说法,寺院不能太正对南向,有点偏 东或偏西的那种向南方向.布局基本上是天王殿,中间供奉弥勒菩萨,以布袋笑弥勒见多.四天王左东南、右西北(以弥勒为准,左即东方)。 弥勒菩萨的背后是供奉韦驮菩萨。以天王殿作为主线,纵线对正,接下来就是主殿——大雄宝殿,主要供奉释迦牟尼佛,当然也有寺院供奉法身毗卢遮那佛,释迦牟尼佛的左右一般供奉东方药师佛、西方阿弥陀佛。或者禅宗道场就干脆供奉释迦牟尼佛粘花像,左右迦叶尊者和阿难尊者。大雄宝殿的左右两旁一般是十八罗汉,左9尊右9尊。 释迦牟尼佛的背后,一定是供奉观音菩萨见多,称海岛观音,左右善财童子和东海龙女。观音大士身后配有罗汉或者三十二应身图。 接下来是法堂和藏经阁,两者可以上下两楼,或者相互连接都可以。上述的天王殿——大雄宝殿——法堂、藏经阁都在一条纵线上。 横线主要是在天王殿和大雄宝殿之间,设立左右钟鼓楼,左钟楼(东边),右鼓楼(西边),一般钟楼下或供奉地藏菩萨,鼓楼下或供奉伽蓝菩萨(现关公像)。也有的寺院将钟鼓直接设立在大雄宝殿之中。但大致的布局就是如此。 以“寺”为名 东汉明帝时,释摩腾自西域用白马驮经,初宿洛阳鸿胪寺,于是以“寺”名之,创立“白马寺”。“寺”在白马寺创立之前,为官署之名,后来凡是僧众所居处,皆以“寺”为名。 在中国佛教寺庙的建筑中,殿堂是寺院建筑的主体。殿是供奉安置佛像以供礼拜

佛教与艺术审美

第24卷第3期2005年6月郑州航空工业管理学院学报(社会科学版) Journal of Zhengzhou I nstitute of Aer onautical I ndustry Manage ment (Social Science Editi on )Vol .24No .32005.6 收稿日期:2005-01-31 作者简介:赵 劲(1967-),男,湖北襄樊人,讲师,主要从事美术教学工作。 佛教与艺术审美 赵 劲 (郑州大学,河南 郑州 450052) 摘 要:佛教与艺术审美是人类把握世界的两种古老而独特的方式,它们在内容、目的和手段上十分相 近,都包含有超越此界进入彼界的精神陶醉和满足。佛教借助艺术想象来达到理念世界的佛教境界,反过来,佛教给予艺术以独特影响,促进艺术里未完成性原则的巩固。 关键词:佛教;艺术;审美 中图分类号:B94 文献标识码:A 文章编号:1009-1750(2005)03-0051-02 宗教产生于对超自然的崇拜而获得的解脱与陶醉,我们称这种解脱与陶醉为宗教情绪。带着原始本原冲动的宗教情绪,始终伴随着净化、飞升和心理抚慰的作用,包含着精神的憧憬、向往和理想,有强大的动力,它不是日常生活中的情感,而是强烈炽热以至狂热的宗教情感。佛教作为人类把握世界的一种最古老的方式,是超越现实,征服个体欲望,消弭“能所”与“性相”的对立进入“涅 ”,从而获得解脱的过程,其内容、目的和手段接近于艺术的审美方式。超越此界进入彼界从而获得精神陶醉与满足的佛教境界,恰恰与艺术审美的精神宣泄相一致,因此,也可以说佛教境界也是艺术审美境界。 佛教作为一种哲学和宗教,必须解决哲学的基本问题,于是,佛陀就佛教的认识论做出了阐述。佛教把人的认识分为八识:眼识、耳识、鼻识、身识、舌识、意识、末那识、阿赖耶识,第八识阿赖耶识,亦称藏识、种子识,等等,潜藏着一些由深层欲望、情感与表象互渗后所建立起来的意象。所以无论是个人还是民族,在他们的记忆中潜藏着人类最深、最古老和最普遍的思想,这种思想在历史的进程中反复出现,它来源于人类意识深层,凝聚了人类最深沉的欲望与忧患,特别是“生”与“死”,是人类共同的原始意象。 人类最大的忧患莫过于生存,人从一生下来,就要面对死亡,不管是谁,也不论他做何种努力,必将一步一步走向死亡,而且从出生到死亡的过程中,还要面对现实中的烦恼、饥饿、病痛、贫穷、欺诈、战乱,等等,它给人们的绝望多于希望,痛苦多于乐趣。而与之相对应的“西方净土”却是另一番景象,敦煌壁画中对此作了生动的描述:那里有绿波浩淼的七宝池、八功德水,池中各色莲花盛开,佛及菩萨坐在莲花上,璎珞严身,庄严慈祥,宝池上端彩云缭绕,飞天起舞,天宫伎乐,千姿百态,仙鹤鹦鹉,应节歌舞。在那里没有贫穷与饥饿,神人可以点石成银,化铜为金,“思衣锦绣千重现,思食珍羞白味香。”生与死、人与物的绝对界限没有了, 一切众生,皆于七宝水池莲花中自然化生。 敦煌壁画中描述的“西方净土”是美好的理想世界,也可以说是通过想象憧憬未来的精神世界,或者是一个对人类来说是不可思议的,更高维度的空间。人类要从不尽痛苦的物质世界进入无限快乐的“西方净土”,是不可能和无法完成的。然而,作为佛教徒无法完成的终极目标和毕生追求,超越生死,往生净土却可以通过精神的憧憬而获得解脱。 佛教认为:主体与客体、人与自然、物质与精神是不可分割的统一体。独立的“自我”是没有的,独立于“我”之外的世界是没有的,没有独立的实物,没有独立的“生命”。生和死是一体,死亡只是另一轮生命的开始,死亡是反映生命整体意义的一面镜子,前世、今世、来世至无数世是不可分割的一个整体。人的物质(现实)存在仅是一瞬间的,是不稳定的、捉摸不到的和不可解释的存在,是意识和心理过程的相关物,即所有因素合起来而形成意识流、连续流或一种活的东西,不可能被认识和解释,它只能被感受到。因此真正的佛教徒应当努力摆脱这些不稳定的状态和这种相对的存在,去获得稳定的和永恒的精神存在即佛教境界。这个状态与艺术表达中的宣泄过程十分接近,于是,佛教徒便借助艺术想象来达到这种状态。与此同时,佛教的审美相对主义又反过来给予艺术以独特的影响,在艺术里创造出生命运动、生命闪光的独特氛围,促进艺术里未完成性原则的巩固。 佛教在许多地方接受并且改变了在它之前的哲学文化和艺术文化的原理。如果说佛教哲学力图要从一种意向———“我即客体”的绝对化中引出涅 的概念即最终的解脱,这里的解脱状态是达不到的,但却是可以阐述的,它无时不在,却只能去意会它。 佛教不像基督教里那样认为人的精神与肉体是分开的,人作为某种精神物是惟一的,也就是佛教说的“我梵同 ? 15?

大鹏金翅鸟在佛教各派别中的地位及传说

大鹏金翅鸟在佛教各派别中的地位及传说 大鹏金翅鸟大鹏金翅鸟又叫迦楼罗鸟(梵语garuda ),又作妙翅鸟、项瘿鸟。为印度教毗湿奴神所跨乘。于佛教中,为八部众之一,翅翮金色,两翼广三三六万里,住于须弥山下层。迦楼罗之形像有多种,印度山琦遗迹中之迦楼罗仅为单纯之鸟形,然传于后世之形像则大多为头翼爪嘴如鹫,身体及四肢如人类,面白翼赤,身体金色。在藏传佛教中大鹏金翅鸟是殊胜的本尊之一,本尊大鹏金翅鸟是一切智慧忿怒的部主,也是成办事业、降伏阴邪土地神祇及各种蛇妖病的锐利武器。大鹏金翅鸟是三世诸佛智慧与方便的显现,密宗中任何愤怒本尊的顶上空中皆有此大鹏金翅鸟飞翔,显宗中本师释迦牟尼佛在印度金刚座证道时,具六种庄严,其中顶饰庄严即此大鹏鸟,象征弘法利生事业的胜利。独尊大鹏金翅鸟造像稀少,但在佛造像的背光装饰中常能见到,选编几张相关造像,唐卡图片,供大家鉴赏印度教按照印度教的神话传说,迦楼罗是大神毗湿奴的坐骑,属次级神,据说展翼有336万里,遮天蔽日,其羽毛呈五彩。形鸢或鹰。传说迦楼罗乃太阳神苏利耶的御者阿卢那之弟。迦楼罗之母受其夫的另一个妻室和其子众蛇的奴役。众蛇要求迦楼罗为他们取来长生不老的甘露作为释放其母的条件。在东南亚,迦楼罗是忠心的象征。佛教按照《妙法莲华经》等佛经的说法,迦

楼罗是护持佛的天龙八部之一,有种种庄严宝像,金身,头生如意珠,鸣声悲苦,每天吞食一条龙王和五百条毒龙,随着体内毒气聚集,迦楼罗最后无法进食,上下翻飞七次后,飞往金刚轮山,毒气发作,全身自焚,只剩一个纯青琉璃心。天下有无数迦楼罗,由威德、大身、大满、如意四大迦楼罗王统领。同时,迦楼罗也是观世音化身之一。藏传佛教在密宗的体系中,迦楼罗(藏语:khyung)是五方佛中北方羯摩不空成就佛的坐骑,人面鸟身,寓意法王摄引一切,无不归附者白族传说中国西南的白族将迦楼罗崇拜和本族的金鸡 崇拜结合在一起,作为自己的图腾之一,并为镇水患之神。一般来说,迦楼罗以人面鸟身、鸟面人身或全鸟身形像出现。人面鸟身形其身肚脐以上如天王形,只有嘴如鹰喙,绿色,面呈忿怒形,露牙齿。肚脐以下是鹰的形象。头戴尖顶宝冠,双发披肩,身披璎珞天衣,手戴环钏,通身金色。身后两翅红色,向外展开,其尾下垂,散开。泰国国徽上的迦楼罗就是此形象。鸟面人身形在中国中原地区的佛教寺庙中,迦楼罗常常以观世音化身之一的身份,出现在供奉观音的圆通宝殿中,全身白袍,人形,唯面部尖喙,仍是鹰形。全鸟形在中国西南地区,迦楼罗往往以金鸡形象出现,立于塔顶。另外,印度尼西亚也以迦楼罗为国徽,也是全鸟形象。发展起源迦楼罗是古代世界性的巨鸟崇拜在印度地区的体现,如古埃及的长生鸟、起于两河流域而后流传于西方世界的狮鹫

中国的四大宗教要点

中国的四大宗教要点 1.中国四大宗教的主要宗派: (1)佛教:A:汉族地区佛教(大乘佛教):三论宗、天台宗、华严宗(贤首宗)、法相宗(慈 恩宗)、律宗、净土宗、禅宗、密宗(真言宗)、[八宗口诀:三天华法,律净 禅密]; B:小乘佛教:云南少数民族地区 C:藏传佛教:宁玛派、萨迦派、噶举派、格鲁派; (2)道教:全真道,正一道; (3)伊斯兰教:逊尼派、十叶派; (4)基督教:天文教、新教、东正教; 2、中国四大宗教的主要经典: (1)佛教:北传佛教:《大藏经》(《三藏经》); 南传佛教:《大藏经》; 藏传佛教:《甘珠尔》、《丹珠尔》; 西汉哀帝元寿元年(公元前2年)传入中国内地 (2)道教:《道藏》; (3)伊斯兰教:《圣训》、《古兰经》;唐永徽二年(公元651年) (4)基督教:《圣经》;唐贞观九年(公元635年),时称景教 3、中国四大宗教的标志及传入中国的时间: (1)佛教: (2)道教:太极八卦图; (3)伊斯兰教:新月; (4)基督教:十字架; 4、汉族宗教信仰的两个明显特点: (1)采取兼容并蓄的态度。 (2)任何外来宗教都必须地方化、民族化,才能存在和发展。 5、中国云南省有哪几个少数民族信仰上座部佛教? 傣族、德昂族、阿昌族、布朗族、佤族(可用口诀联想这些民族的全称:傣德阿布佤)。6教创始于何时何地?创始人是谁? 佛教约创立于公元前6世纪的古印度。创始人名悉达多,姓乔答摩,佛徒尊称其为“释迦牟尼”(意即“释迦族的圣人”)。 7、佛教发展的四个时期: (1)原始佛教时期:公元6世纪中叶至公元4世纪中叶 (2)部派佛教时期:上座部佛教(小乘佛教);大众部佛教(大乘佛教)。 (3)大乘和小乘佛教时期: (4)密乘佛教时期。

中国佛教寺院殿堂典型配置

——山门、大雄宝殿及其东西配殿 白化文 每一座佛教寺院,都是由众多的高大森严的殿堂所组成。那么,这些殿堂都是用来作什么的呢?这里就介绍一下中国佛教寺院殿堂 的典型配置。本文以介绍明清以来汉化佛教寺院的情况为主,藏传佛教、边疆其他少数民族地区各种佛教流派的情况不多涉及。但既然是讲“典型配置”,就不以一个寺庙为主,本文是这样一组文章的第一篇,主要讲山门、大雄宝殿中的主尊——佛、东西配殿这三部分。至于菩萨、天王、诸天等,以后另有专文介绍。 一、殿堂概观 殿堂是寺院中重要屋宇的总称。大致地说,殿是供奉佛像以供瞻仰礼拜祈祷的处所,堂是僧众说法行道和日常生活起居的地方。其名称,或按所供奉的主要神佛而定,或按其用途而定。 中国的营造法则,一般是把主要建筑摆在南北中轴线上,附属设施安在东西两侧。寺院的配置也是如此。由南往北看,主要建筑大致是:山门、天王殿、大雄宝殿、法堂,可能还有藏经阁。这些都是坐北朝南的正殿。东西配殿则有伽蓝殿、祖师堂、观音殿、药师殿等。寺院的主要生活区常集中在中轴线左侧(东侧),包括僧房、香积厨(厨房)、斋堂(食堂)、职事堂(库房)、茶堂(接待室)等。“旅馆区”则常设在中轴线右侧(西侧),主要是云会堂(禅堂),以容四海之来者。 二、山门

佛寺大门称为“山门”。“天下名山僧占多”,寺院多居山林之处,故有此称。一般有三个门,象征“三解脱门”,即空门、无相门、无作门。这三座门常盖成殿堂式,至少是把中间的一座盖成殿堂,叫山门殿或三门殿。殿内塑两大金刚力士像。金刚力士是手执金刚杵守护佛法的护法神。据《大宝积经》卷八《密迹金刚力士会》说,金刚力士原为法意太子,他曾发誓说,皈依佛法后,要常亲近佛,当作金刚力士,普闻一切诸佛秘要密迹之事。他后来成为佛的五百名执金刚随从侍卫的首领,称为“密迹金刚”。当了卫队长,自然有坐“传达室”看门的任务。可是外来户“金刚力士”只是一个人,所以中国早期佛教的金刚力士像只有一尊。这不合乎中国人爱对称的习惯,到后来就又添上一位。《金光明经文句》中解释说:据经文,金刚力士只是一位,现在寺院里却有两尊像,乃是适应外界情况变化,多一位也没什么。现今寺门左右的金刚力士像,都是面貌雄伟,作忿怒相,头戴宝冠,上半身裸体,手执金刚杵,两脚张开。其不同者,只是左像怒颜张口,以金刚杵作打击之势(见图一);右像忿颜闭口,平托金刚杵,怒目睁视而已。《封神演义》中想使这二位金刚进一步汉化,就说他们是哼哈二将郑伦、陈奇死后封神而成。佛教徒认为那不过是戏言。但据说,在云南有的寺院山门内就塑有骑火眼金睛兽的哼哈二将。可见,世俗人等,包括佛学水平不高的僧人,爱的还是汉化了的土生土长的东西,哪怕它是小说也罢。 由山门往北,第一重殿是天王殿。殿中间供大肚弥勒佛,面朝 南。他的背后,供韦驮天,面向北。两位背靠背,中隔板壁。弥勒东西两旁供四大天王像。有关情况,将另文介绍。 三、正殿——大雄宝殿

四大佛教名山

四大佛教名山 佛教是人类的文化现象之一,是世界文化宝库中放射异彩但尚未完全被人感受到的一种珍品。佛教的根本精神是去恶从善、去染成净、护生佐世,用“出世”思想表示其“入世”的态度,亦即用“出世法”改造“世间法”。它的关于“众生平等”、人人具有佛性的主张,包含着深刻的人人可以教育、可以造就、布衣可以成圣的思想,认为只要通过戒、定、慧三学(同时也是三个阶段)的修习,便可证菩提、入涅磐,亦即所谓成佛。佛教的最高境界的特点是清净、虚寂。为了便于达到这样的一种境界,僧人往往希望远离尘世之名利场,寻求可以寄身托志之所。而自然界中之山,得阳光雨露的化育,受风霜寒热之洗礼,尤具天地之灵气。林海云涛衬其静,飞瀑流泉见其净,莽莽苍苍显其空,虎踪鹿迹明其虚,自然之风采,天造的神韵,难以状貌。净、静、虚、空在僧人与崇山峻岭之间架起一道无形的桥梁,于是产生了独特的人文与奇特的自然融于一体的佛教名山。 “天下名山僧占多”,僧人选择名山修习是一个方面,而他们一旦住山,便从此成为此山的义务护林员、育林员,而且将文化引进山林,形成人文景观,从而扩大、升华了这座名山的内涵,则是另外一个方面。寺于山得其所,山以寺而扬其名,纯自然之名山变成了自然景观与人文景观双美之

名山。当中国化的禅宗创立之后,这一趋势和作用尤其变得明显。 中国的佛教名山不止千百,其中以“金五台、银普陀、铜峨眉、铁九华”这四大名山声名及影响为最。 五台山,清凉圣境 五台山在山西省的东北部,其大部分在五台县境内。五台山属太行山一个支脉,为东北至西南走向。有东台、西台、南台、北台和中台五大高峰,其中北台叶斗峰,海拔高达3058米,为我国华北地区最高峰,素有“华北屋脊”之称。五座台顶虽峻极云表,峰顶却平坦宽广,“有如垒土之台”,故称五台。又因此山“岁积坚冰,夏仍飞雪,曾无炎暑”(《广清凉传》卷上),亦称为“清凉山”,并被人们誉为“清凉圣境”。五台山景色宜人,风光秀丽,气候凉爽,是消夏避暑的理想胜地。 自两汉之际佛教传入汉地,到东晋十六国时期,便逐渐弘传至这一地区。从此,五台山佛教历经沦桑,弘传不绝。寺庙林立,香火兴盛,名僧济济,宗派繁多。五台山成为海内外信众虔心巡礼朝拜的佛国圣地,与峨眉山、普陀山和九华山并称中国佛教四大名山。

浅谈中国佛教寺庙建筑 (以及鸡鸣寺的改造)

浅谈中国佛教寺庙建筑 (以及鸡鸣寺的改造) 关键词:寺庙建筑汉化欧洲教堂清雅 摘要: 作为一种饱含宗教文化性与悠久历史的建筑种类之一,寺庙应该开始脱离陈旧腐败的模式,而逐渐转向现代文明,更加注重表达精神和思想上的意义,区体会建筑和人和周围环境之间的交流。 正文: 佛教寺庙在唐代达到了顶峰时期,其结构以及风格在汉化后自然和印度源起的风格有很大的改观。事实上佛教建筑是在中国贯通生活文化的哺育下发展而成的,所以总是不能避免一定的世俗感。 在古代寺庙多为僧人清修,有的大型寺庙是为皇室祈福所用,大多数身居山林,而让僧人感受到山林的宁静和佛堂肃穆从而礼佛,洗尽铅华。反较于当代的佛教寺庙,大多温和而慈善,是为了让大量为了朝拜的都市居民更好的礼拜。部分的寺庙存在于城市之中,由于地价的不断攀升,整个寺庙的面积就已经被局限住了,然而又有佛塔、大殿、经堂、钟鼓楼、藏经阁、僧房、宅堂等必不可少的形式,所以分到每个殿堂的面积就晓得可怜。早在禅宗兴起之后,中国大部分的寺庙就放弃了“塔”的建筑模式,多以中轴对称的层层推进来进行排列。失去了塔的建筑复建方法,无法保证在防火的情况下保证每层的稳定性,所以当代的城市寺庙只能从一定情况下失去了所想呈现的美感。对于每间殿堂的结构上来说一踏进门槛便是三至五个荷包垫,进门还没来得及看得清楚是什 么菩萨,长什么样子就被后面的人无意的推到垫子 上跪了再说。这样的拥挤的寺庙建筑很难让人感受 到转眼肃穆的感觉,尤其是不得不走马观花的“参 观礼拜”,早已失去了原有想要净化内心的超凡效果。 欧洲的宗教建筑教堂对比与寺庙来说非常不同, 无论是其所想表达的社会性,所处的位置还是建筑 的结构。教堂的存在一定程度上是想让基督徒在周 日来教堂做礼拜,跟上帝忏悔自己的种种过错从而 得到心灵上的满足。无论你是否是基督徒,在进入 教堂的时候总觉得身心受到了强烈的感染。一排排 的长椅,从外界透过墙壁上的彩色玻璃所讲述的一 个个久远的故事,巨大的十字架和周围伫立着的烛 光都让人身心受到了很大的震撼,但这些和中国的 寺庙建筑几乎无法分出胜负。但是有一点我认为是 胜于中国一部分寺庙的,殿堂的室内空间。人们进入教堂,要经过很长的走廊的长椅才能走到神父的面前,在这之前的过程中,外部的不断熏陶会给心灵注入深沉的力量。

2021年佛教艺术中的颜色象征

佛教艺术中的颜色象征 欧阳光明(2021.03.07) 佛教,尤其是密教有独特的颜色表现手法,其色彩观念极为抽象,近乎直觉一般的朴素,但却给人以深刻的印象。有人说只有佛教密教才有所谓虹化身的说法。 所谓“虹化”,是指修瑜伽的人在禅定状态下将物质之色身转化成了光。虹化身的出现,据说是修瑜伽行者在企及涅槃清净光之前,离此流转世间所能达到的最高境界,虹化时所见的斑烂色彩犹如通常我们所见的色谱,它象征着涅槃甘露门打开之前修行者所经历的不同次第或阶次。 佛教的密教中强调五种颜色,亦即白黄红兰绿五种。密典如是这样描绘不同颜色的宗教功能的: 青为瞋与杀,白为息且思,黄则禁制与利养,红则屈服与感召,绿色意为法术。列举这些颜色的顺序可能不同,但数目总是只有五个。因此那象征佛性的不同侧面的所谓五方佛便被赋予了各种成就里的五种颜色:毗卢遮那佛为白色身体;宝生佛为黄色身体;阿阉佛为蓝色身体;阿弥陀佛则为红色身体;不动成就佛则是绿色身体。 由于这些佛可以成为不同的观想对象,其自然具有不同的转换功能,可以将修行者的种种不同的迷妄转化成为积极的品德。对于禅定者,这些佛各有代表颜色,也各有不同意义。

白色据说有将无明化为真实正智的功能;黄色转化我慢使生平等智;青(黑或蓝)转化瞋恼使生圆镜智;红色转化愚痴使生无分别智;绿色转化贪嫉使生成就智。 从这里我们可以看到古代的佛教所关注的是颜色的精神寓义, 这一点自然也会影响到佛教美学思想的发展。透过《大日经》看颜色的意义,我们可以琢磨一下该经中所说的不同的曼陀罗坛场,按经上的说法,其中的曼陀罗的顺序是先从白色开始,然后逐一地转到红、黄、蓝、青上面。《转轮功德续》的密典上说,坛城的墙色应该涂饰不同的五种颜色。中央为青,其他四个方面依次东方为白,西方为红,南方为黄,北方为绿。《时轮密续》上面则有完全不同的说法,青色在东方,黄色在西方,白色在北方,红色在南方。无论各个方位的颜色如何配伍,有一点是不变的——坛场的外圈总是红色。 佛教依据不同的背景情况,自然有不同的颜色配伍的考虑。修行者无论想要净化自己,还是想要获得神通力,都要考虑并借助不同的颜色象征的宇宙力量。这个力量通常又是同相异的神抵联系在一起的。就拿人们崇拜或作观想对象的度母来说,白色是她的眼,蓝色则是耳,黄色是鼻,红色为舌,绿色则为头。 按藏密中的说法,六字真言“嗡嘛呢叭迷吽”中的“嗡”是发五色光的,虽然在用颜色表现它的时候画成青色。而新月状上面的一点也应该为青,新月本身为白,头上为黄,“哈”的字音则为红,而那个元音“乌”则是绿色。

中国佛教寺院建筑的历史与发展历程

中国佛教寺院建筑的历史与发展历程 中国传统建筑文化历史悠久,源远流长。佛教在传入中国两千多年的历史长河中,与华夏文明交汇融合,形成独特的建筑形制。 佛教建筑气势恢宏雄壮,融汇了佛教与中国传统古建筑的特色,寺院建筑之美展示出宗教与自然天人合一的和谐韵味,佛教建筑映射出的美学精神蕴藏在精密的土木结构与宗教艺术风韵之中,谱就出建筑深邃的精神境界。 建筑是土木构建的无字史书,中国寺院的建筑之美在于殿堂亭廊与青山流水和蓝天白云间的相互呼应,含蓄蕴广,大气庄严,认知寺院,就是学习佛教历史;建筑是凝固的音乐,感受殿堂,就是聆听历代高僧大德心声的歌咏;建筑是永恒的诗篇,读懂塔阁,也就理解了宗教精神中的人文情怀。 自殷周至唐代的一千多年中,建筑制式从宫殿、王府、署衙、宅第等,逐步形成以宫殿为主、由层层院落组合而成的传统模式。殿的位置是崇高的、神圣的、显赫的,是帝王定夺国家大事的场所,也是祭祀天地,社稷、神灵和祖宗牌位的地方。所以佛教寺院中,供奉佛像、礼佛、诵经的地方也应该是殿,这是中国人早已习惯并经常采用的形式。

唐代著名僧人道宣(596~667年),在制定的僧团制度中,确定了僧人行为准则、仪式、以及僧人出家去除俗姓等,并规定寺院的建筑标准,明确提出殿是寺的中心。 佛教传入中国后,皇帝及王公贵族们,出于对佛教的崇敬,往往“舍宅为寺”。促进了佛寺形制的彻底转变。以“前厅为大殿,后堂为讲堂”,由此出现了以佛殿为主的佛寺类型。 这些宅第都以大殿为主体建筑,改成寺院后,对佛教建筑的布局和设计产生了深远影响。塔式的佛堂不利于节约建筑材料和建造工时。这种佛殿制式完全采用了我国传统建筑的中轴线对称布置的多进式院落布局,主要建筑物山门、主殿等都布置在中轴线上。到了宋代,以殿为中心的佛教建筑,又被禅宗发展成“伽蓝七堂”的建筑形式。七堂,即指佛堂、法堂、僧房、库房、山门、西净、浴室等。自此,佛教建筑已全部中国化了。 佛教建筑是中国古代建筑中重要的门类,以始建洛阳白马寺的东汉明帝时算起,汉传佛教建筑的发展约有2000年的历史。佛教建筑历史的遗存跨越年代久,覆盖类型广,在造型形式上变化最多。