TDQ时深转换

时深转换

时深转换和深时转换是在TDQ模块中进行的,它是联系seisworks和zmapplus模块的桥梁。它可分为两步:建立速度模型,时深转换。

1 建立速度模型

速度模型的建立是在时深表的基础上进行的。

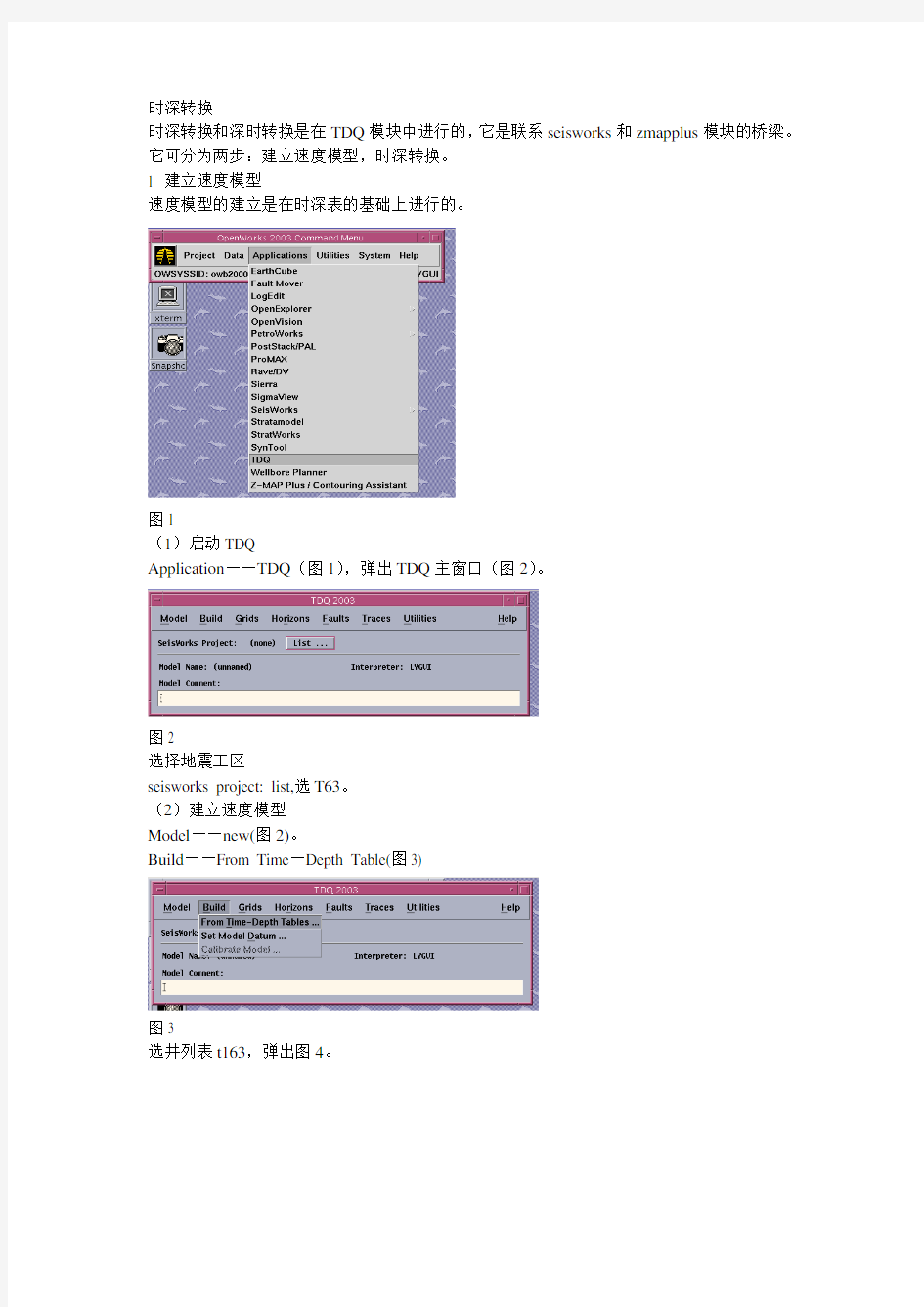

图1

(1)启动TDQ

Application——TDQ(图1),弹出TDQ主窗口(图2)。

图2

选择地震工区

seisworks project: list,选T63。

(2)建立速度模型

Model——new(图2)。

Build——From Time—Depth Table(图3)

图3

选井列表t163,弹出图4。

图4

选作合成记录时建立的时深关系使用的井T717和时深表sstdlyg,显示Active,ok。单击Model Name:后面的小星星,弹出图5,输入模型名dyst,ok。速度模型dyst将被保存。

2 时深转换

(1) 层位的时深转换

TDQ主窗口(图6)——horizons——Convert Time to Depth,弹出图7

图6

图7

选择我们要转换的时间域层位T4、T6,下面的对话框中出现了对应的深度域的层位DepthTDQ_T4、DepthTDQ_T6。Apply,ok。

2 断层的时深转换

TDQ主窗口(图8)——Fault——Geophysical to Geophysical——Convert Time to Depth

,弹出图9。

图8

图9

选择要时深转换的断层,ok。

Model——Exit——Save。层位和断层的时深转换完成。图10中粉红线,为时间域层位T6,黄线为深度域层位Depth_T6.

图10

万能转换开关原理图

万能转换开关的工作原理及符号表示 教程来源:本站原创作者:未知点击:2301 更新时间:2009-3-4 16:14:36 万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。 如图1所示为万能转换开关单层的结构示意图。 常用产品有LW5和LW6系列。LW5系列可控制5.5kW及以下的小容量电动机;LW6系列只能控制2.2kW 及以下的小容量电动机。用于可逆运行控制时,只有在电动机停车后才允许反向起动。LW5系列万能转换开关按手柄的操作方式可分为自复式和自定位式两种。所谓自复式是指用手拨动手柄于某一档位时,手松开后,手柄自动返回原位;定位式则是指手柄被置于某档位时,不能自动返回原位而停在该档位。 万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。不同型号的万能转换开关的手柄有不同万能转换开关的触点,电路图中的图形符号如图2所示。但由于其触点的分合状态与操作手柄的位置有关,所以,除在电路图中画出触点图形符号外,还应画出操作手柄与触点分合状态的关系。图中当万能转换开关打向左45°时,触点1-2、3-4、5-6闭合,触点7-8打开;打向0°时,只有触点5-6闭合,右45°时,触点7-8闭合,其余打开。

正泰万能转换开关接点图编码规则 技术交流2010-01-14 20:51:56 阅读1518 评论5 字号:大中小订阅 万能转换开关是一种手动操作的低压电器产品,它是基于通过凸轮控制各对触头从而实现对各个独立线路进行控制的目的,由于它的控制靠凸轮来实现,因此俗称凸轮开关。凸轮开关根据控制的对象和使用的场合不同,大体可以分为万能转换开 关和组合开关。 凸轮开关大体由操作机构、定位助力机构、接触系统三个部分组成。其中接触系统可以由独立接触单位进行线性叠加,每一个接触单元(一节)有两个独立的接触组(1-2、3-4)组成,那么根据排列组合,一个接触单元(一节)可以由4种情况(1-2通3-4断、1-2断3-4断、1-2通3-4通、1-2断3-4通)那么对于n节产品在某个档位的通断情况有4n情况,假如开关有m档,则这个开关理论上存在着m*4n种通断情况。正因为具有如此其他任何开关都不具备的优势,因此被称为万能转换开关。当然接点通断情况十分的复杂,导致顾客在进行产品选择的时候难以下手,即使技术人员也为难。我们正泰由于顾客特殊定做的产品接点图情况十分的普遍,常常由于我们技术人员没有比较可行的接点编码方法,致使产品无法具备具体的产品规格型号,一则导致最终客户无法接线使用,同时没有具体的规格型号,顾客在下次订货时需要重新提供接点情况,延长了产品交付时间,造成顾客退单甚至投诉。为了更好的管理转换开关同时为以后进行软件自动编码准备,这几天将开关做了整理,并查找一些资料,现将这几天对转换开关的编码规则作一个介绍,供大家参考改进。 接点图按产品结构从上至下排列:手柄代号、面板代号、定位特征代号、接触系统(各对触头编号)。这样的分布符合我们的装配习惯,装配时可以完全按照接点图至下而上(反之亦然)对各个部件进行一一对应安装),极大的提高了装配效率 同时便于装配检验。编码过程如下:

landmark培训操作手册(详解版)

Landmark 软件培训手册

目录 一、数据加载(GeoDataLoading) (3) 1、建立投影系统 (6) 2、建立OpenWorks数据库 (6) 3、加载钻井平面位置和地质分层(pick) (6) 4、加载钻井垂直位置、时深表、测井曲线和合成地震记录 (9) 二、常规解释流程(SeisWorks、TDQ、ZmapPlus) (15) 1、SeisWorks解释模块的功能 (16) (1)、三维震工区中常见的文件类型 (16) (2)、用HrzUtil对层位进行管理 (17) 2、TDQ时深转换模块 (18) (1)、建速度模型 (18) ①、用OpenWorks的时深表做速度模型 (18) ②、用速度函数做速度模型 (19) ③、用数学方程计算ACSII速度函数文件 (21) (2)、时深(深时)转换 (22) (3)、速度模型的输出及其应用 (28) (4)、基准面的类型 (29) (5)、如何调整不同的基准面 (30) 3 、ZmapPlus地质绘图模块 (30) (1)、做图前的准备工作 (32) (2)、用ASCII磁盘文件绘制平面图 (32) (3)、用SeisWorks解释数据绘制平面图................................. (33) (4)、网格运算 (37) (5)、井点处深度校正 (37) 三、合成记录制作(Syntool) (37) 1 、准备工作 (37) 2 、启动Syntool (37) 3 、基准面信息 (38) 4 、子波提取 (39)

5 、应用Checkshot (41) 6 、合成地震记录的存储 (44) 7 、SeisWelll (45)

TDQ时深转换

时深转换 时深转换和深时转换是在TDQ模块中进行的,它是联系seisworks和zmapplus模块的桥梁。它可分为两步:建立速度模型,时深转换。 1 建立速度模型 速度模型的建立是在时深表的基础上进行的。 图1 (1)启动TDQ Application——TDQ(图1),弹出TDQ主窗口(图2)。 图2 选择地震工区 seisworks project: list,选T63。 (2)建立速度模型 Model——new(图2)。 Build——From Time—Depth Table(图3) 图3 选井列表t163,弹出图4。

图4 选作合成记录时建立的时深关系使用的井T717和时深表sstdlyg,显示Active,ok。单击Model Name:后面的小星星,弹出图5,输入模型名dyst,ok。速度模型dyst将被保存。 2 时深转换 (1) 层位的时深转换 TDQ主窗口(图6)——horizons——Convert Time to Depth,弹出图7 图6 图7

选择我们要转换的时间域层位T4、T6,下面的对话框中出现了对应的深度域的层位DepthTDQ_T4、DepthTDQ_T6。Apply,ok。 2 断层的时深转换 TDQ主窗口(图8)——Fault——Geophysical to Geophysical——Convert Time to Depth ,弹出图9。 图8 图9 选择要时深转换的断层,ok。 Model——Exit——Save。层位和断层的时深转换完成。图10中粉红线,为时间域层位T6,黄线为深度域层位Depth_T6.

Depthteam的变速速度建模

Depthteam的变速速度建模 任何搞地震的必定要和速度场打交道,不然完成不了地震到地质的转换。 今天一起探讨Depthteam的变速速度建模,大家不要以为我要讲一般的速度场建立,而是涉及复杂构造和有告诉掩体的复杂构造的建场,TDQ就不再提了。 勘探开发中速度建模普遍存在的问题不外乎如下几点: 地质条件复杂的问题; 多井标定:分层标定、时深表 层位约束的问题; 地震速度约束的问题; 2D速度模型;

质量控制的问题 绝对是DepthTeam的终极使用,掌握这些大招的人,很少有人和大家交流,这里我也略去具体操作和大家谈思路。 DepthTeam简述 下图可谓一图道尽不同的勘探对象在速度场建立过程中需要使用的DepthTeam主要模块,相信绝大多数读者使用的是DepthTeam Express模块,也就是说大家研究的对象是简单或者是中等负责的构造,速度场的建立最多也就使用了地震速度谱进行了垂向延拓。 复杂构造不必害怕,看我言简意赅的和你道来。

DepthTeam针对中等复杂构造的速度建模方案 DepthTeam Express 研究对象 DepthTeam Express 针对的是中等复杂程度的地质目标,即构造比较平缓,且速度横向变化小,纵向梯度变化也小的地质条件,是一种快速建立基于体的速度建模工具。 速度来源 这种建模方法可以用井的时深曲线、叠加速度谱资料、速度函数曲线及地质分层与地震解释层位所产生的伪速度资料建立速度场。井上的时深曲线可以用来校正速度谱建立的模型,而伪速度场又可二次校正经时深曲线校正过的模型。

它采用DIX反演法计算速度,时深转化采用垂向拉伸技术。 技术思路 从单个散点的时深曲线插值到整个工区,横向上采用线性插值的办法,纵向 可以用构造层控制插值。采用垂向拉伸技术实现时深转化校正技术。技术流程

Orcad16.5原理图转PADS_Logic原理图方法

Orcad16.5原理图转PADS logic原理图方法 在将Cadence公司的Orcad16.5原理图文件转成PADS logic原理图时,需要经过以下三个步骤: (1)将Orcad16.5原理图文件另存为低版本Orcad16.2原理图文件,文件后缀名为.dsn; (2)在PADS logic软件中打开Orcad16.2原理图文件,并将其另存为PADS logic原理图文件,文件后缀名为.sch;转换后得到的PADS logic原理图文件除了在文件属性方面是Logic原理图文件后,其仍然具备Orcad16.2原理图文件的特点。例如,在Orcad16.2原理图文件中存在原理图分层结构,而Logic 不存在该结构。但是由于两种软件的原理图兼容,因此,在Orcad16.2原理图中出现的符号仍然可以在PADS logic中打开,但是PADS Logic本身可能没有该符号或者该符号异于Orcad16.2原理图符号(例如,两种软件的接地符号、电源符号、换页连接符等就不一样)。因此,转换后得到的Logic原理图文件并不能直接使用,需要进一步修改为标准PADS logic原理图文件。 (3)在PADS logic中新建一个原理图文件,然后将转换后得到的Logic原理图文件复制到该原理图中,这时发生一个很有意思的现象:将原有Logic 原理图文件粘贴到该原理图中时,原Orcad16.2原理图符号竟然变成了Logic 本身的原理图符号(例如,接地符号、电源符号、换页连接符变成Logic原理图符号)。在此基础上,用Logic中的元件替换转换后原理图文件中的符号即可。将该文件进行修改并保存,即可得到最终的标准Logic原理图文件。 对于由Protel99se原理图文件转换后得到的PADS logic原理图文件,也存在上述步骤(2)提到的问题,因此也可以用上述步骤(3)来解决。 温馨提示: 在将Orcad16.2原理图文件转换后得到的PADS logic原理图文件在局部一些地方跟原有Orcad16.2原理图文件有差异,这时需要对转换后得到的原理文件进行小范围修改,以保证原始设计文件在Logic中真实展现。需要特别注意的几个地方是: ?电源网络的名称:将Orcad16.2原理图文件转换成PADS logic原理图文 件后,原有文件的电源网络可能会发生变化,这时需要特别注意; ?换页连接符:将Orcad16.2原理图文件转换成PADS logic原理图文件后, 原有文件的换页连接符被完整保留,而它并不是Logic中的换页连接符, 因此要对换页连接符进行修改; ?接地符号:将Orcad16.2原理图文件转换成PADS logic原理图文件后, 原有文件的接地符号被完整保留,而它并不是Logic中的接地符号,因 此要对接地符号进行修改; ?电阻和电容:将Orcad16.2原理图文件转换成PADS logic原理图文件后, 原有文件的电阻和电容符号被完整保留,而它并不是Logic中的电阻和 电容符号,因此要对电阻和电容符号进行修改; ?元件类型的替换:将Orcad16.2原理图文件转换成PADS logic原理图文 件后,原有文件的元件符号被完整保留,而该元件在Logic中可能不存 在,因此要对原理图中的元件进行替换。 ?如果Orcad16.5原理图文件是分层结构,要特别注意顶层模块相互之间 的连接关系,如果两个模块中直接相连的网络的名称不一致,在PADS

Landmark变速成图

LandMar变速成图 变速成图包括建立速度模型、时深转换和构造成图。LandMark一般是通过TDQ模块和DepthTeam模块实现速度建模;通过TDQ模块来实现时深转换;通过ZmapPlus模块和MapIt实现构造成图。 TDQ速度建模 技术概要: TDQ速度建模是通过时间-深度曲线经线性内插生成速度体,或通过地震数据处理提供的速度函数建立速度模型。时间-深度曲线建立的模型,精度虽高,但数据量少。用地震数据处理后的速度函数建立的速度模型,数据多, 但精度低。所以常规方法是:钻井数据的模型作为参考速度模型,地震速度模型作为目标模型,用参考模型标定目标模型。其标定过程如下: ?参考函数〔RDS〕经过输入时深函数重采样而建立的。即输入函数在网格节点上垂直采样生成参考函数(RDS)。 ?目标函数〔SVF〕是通过在每一个参考速度函数位置上对地震速度域做重采样。 ?对于每一个参考速度函数建立一个标定函数〔SFF〕。标定函数值等于参考函数值除以目标速度函数值: SSF =RDS / SVF 标定函数(SSF)在参考函数相同的位置上重采样。 通过综合钻井数据和由地震数据提取的连续速度信息,可以提高深度模型的精度。但这流程适用于简单的地质区域。在这类地区,构造层要平缓。 具体操作步骤: 1、用OpenWorks (数据库)的时深表做速度模型 1).建新的速度模型 。打开SeisWorks Project:的 List…,选择三维项目: 。TDQ---> Model--> New 2). 选择活化时深表 。TDQ---> Build --> From Time - Depth Table...---> ? Select A Well List, OK-→? Time Depth Tables(下图)

Discovery软件介绍与基本操作

Discovery软件介绍与基本操作 一、软件的整体综合评价Discovery油藏描述软件具有工区管理、数据加载、地质分析、地震综合解释和测井分析的工作思路和操作流程,作为一体化油藏描述系统,每一部分工作都不是孤立地进行的,而是彼此之间数据、成果必须相互调用、相互参考。Discovery软件功能强大,具有以下几方面的优点: 1、模块较多而且集成化,有地震、地质、测井和油藏多方面的集成环境与综合交叉应用。 2、数据库系统的一体化,各类数据统一管理,调用。 3、成果共享,各个功能模块之间的解释处理成果可以相互导入,实现无逢衔接,协同工作。尽管有很多优点,但也存在一些缺陷和瑕疵:1、软件的设计风格和设计思路不太符合我们的应用习惯,很难短期快速接受。2、有些功能还不太完善,对于某些复杂的操作和综合智能控制,还稍显得粗糙。3、菜单操作烦琐,较少的快捷键,而且还不能自定义。 二、软件的安装Discovery软件可以在微机上应用,对硬件的要求也不太高,方便灵活。在安装的过程中,要特别注意选择安装模式和米制单位。完成之后,要记得把Excel加载宏gxdb.xla文件拷贝到office文件夹的系统库里面,为以后Excel表格数据的输入做准备。 三、工区的建立和管理这个步骤是工作的基础,非常重要,关键是不要对工区的四角范围限制,设置为“not set”,方便扩展,要选择正确的辽河油区的坐标系统。刚建立的新工区是自动激活的,当我们需要在其他工区工作时,首先关掉正在运行的已激活工区下的各个模块窗口,然后再去activate目标工区,防止机器报错。工区备份打包和恢复非常实用,易于数据的保存和移植。 四、各模块的论述与应用 1.数据加载 (1)地质数据的加载wellbaseWellbase能加多种数据,常用的是井头、井斜、分层和生产试油数据。Excel表格输入关键是把握数据类型,数据的起始行,对wellid的命名不能用中文、不能重复,加了之后不能修改。井斜数据在加入后,需要calculate偏移量,才能看到斜井的井轨迹。分层采用的一般是顶分层,与我们习惯应用的不一样,对井缺失的层位,可以没有数据。 (2)测井数据的加载prizm测井数据可以加载系统已经有的曲线,也能加预先定义的任何曲线。常用的是ASCII码和las格式,las格式可以批量输入,自动完成。ASCII码要指定wellid,与井匹配,而且还要定义曲线名称和单位,给出空值和采样间隔,对于不需要的列可以skip。 (3)地震数据的加载seisvision首先要把SEG-Y数据转换成3dx或3dh格式,在这个过程中,给出数据类型,是时间域还是频率域的。输入线号和道号,通过head dump数据体能知道这些信息。 2.Prizm技术应用(1)曲线显示调整我们可以把曲线的排列布局,也就是曲线的标题栏按需拖拽到理想的位置,放到合适的Track里面。通过查看曲线的直方图,得到最大值和最小值,据此来调整上下限的值,使曲线全部显示出来。另外可以调网格的样式,曲线的vertical 显示比例,曲线道的宽度,曲线形式和颜色。增加或删除Log或Linear性质的Track,设置左右包络线和充填pattern,进行区域充填。通过录井网下载一个90格式的岩性代码文件,然后把它转成las格式导入,再对曲线充填就能得到一个岩性柱子。最后把设置好的显示结果另存为一个template,并且在setting菜单里设为project的默认模板,以后打开其他的井,就不用再调了。 (2)曲线校正编辑曲线的重采样,只要设置新的采样间隔interval和步长step,就能显示并

landmark培训操作手册(详解版)

Landmark软件培训手册

目录 一、数据加载(GeoDataLoading) (3) 1、建立投影系统 (6) 2、建立OpenWorks数据库 (6) 3、加载钻井平面位置和地质分层(pick) (6) 4、加载钻井垂直位置、时深表、测井曲线和合成地震记录 (9) 二、常规解释流程(SeisWorks、TDQ、ZmapPlus) (15) 1、SeisWorks解释模块的功能 (16) (1)、三维震工区中常见的文件类型 (16) (2)、用HrzUtil对层位进行管理 (17) 2、TDQ时深转换模块 (18) (1)、建速度模型 (18) ①、用OpenWorks的时深表做速度模型 (18) ②、用速度函数做速度模型 (19) ③、用数学方程计算ACSII速度函数文件 (21) (2)、时深(深时)转换 (22) (3)、速度模型的输出及其应用 (28) (4)、基准面的类型 (29) (5)、如何调整不同的基准面 (30) 3 、ZmapPlus地质绘图模块 (30) (1)、做图前的准备工作 (32) (2)、用ASCII磁盘文件绘制平面图 (32) (3)、用SeisWorks解释数据绘制平面图................................. (33) (4)、网格运算 (37) (5)、井点处深度校正 (37) 三、合成记录制作(Syntool) (37) 1 、准备工作 (37) 2 、启动Syntool (37) 3 、基准面信息 (38) 4 、子波提取 (39)

5 、应用Checkshot (41) 6 、合成地震记录的存储 (44) 7 、SeisWelll (45)

速度关系

层速度,平均速度,叠加速度,均方根速度的关系 平均速度就是地震波垂直穿过一组水平层状介质各层的总厚度与总的传播时间之比。 地震处理用的速度都是均方根速度RMS,叠加速度在水平连续介质中就是均方根速度。 其实:学物探的都学过时距曲线,t2=t02+(x2/v2), 这里由于格式的关系,2都是平方的意思。 但是这个公式是基于水平均匀介质的,在坐标中是一个双曲线,自然界中没有这样的介质,为了让时距曲线仍然是双曲线,就引入了均方根速度,实际上就是把不是双曲线的时距曲线简化为双曲线的速度,处理做动校正是就用到这个速度。 在水平层状介质的情况下,叠加速度就等于均方根速度,在倾斜层状介质的情况下,叠加速度就等于均方根速度乘以倾角的余弦。 作解释时,如何把t0图转化为深度图呢,就是把t0与速度相乘再除以2(因为t0是双程的),这个速度就是平均速度,平均速度是基准面到目标层位之间的速度。 如何把某两个层位之间的时间厚度转化为深度域的厚度呢,就要乘以一个层速度,就是两个层位之间的速度,也就是说,地震剖面上最上面一层的层速度就是平均速度(基准面与最上面层位之间的层速度不就是这个层位的平均速度吗)。 声波时差的倒数就是这层的层速度。 做完合成记录标定后,时深对应的速度是平均速度。 时间深度对应的是平均速度。 通常叠加速度转成层速度就是用dix公式,或者用射线追踪。 做变速成图时,输入的是叠加速度,如果是水平层状介质,其实就是均方根速度,输出的是平均速度。 平均速度和层速度之间的区别是,层速度是任意两层之间的速度,而平均速度必须是基准面到某个层位之间的速度,这个基准面通常是剖面的零线。剖面的零线就是基准面啊。 说说我个人的理解吧,平均速度和均方根速度都是对介质模型做了不同的简化,简单的说就是把不均匀的介质简化为具有一个速度的均匀介质。 平均速度主要用于时深转换。通常由叠加速度求的,处理完的速度就是叠加速度。当然也可以在实验室里测定岩石物理性质得到或者井中测量vsp等

测深仪操作流程

测深仪操作流程 (中海达GPS结合华测D330测深仪) 一、中海达GPS参数和华测测深仪一般不可直接衔接(布尔莎七参数除外)須经过测地通模拟软件(RTKCe)解算,以下有几种情况: a.当进入一个新测区并已知两个或两个以上控制点情况下: 1、中海达GPS新建文件→输入对应中央子午线→采集已知两个或两个以上控制点(获取WGS84坐标:B、L、H)。 2、打开测地通模拟软件(RTKCe)→“文件”→“新建任务”→输入文件名→在配置坐标系管理中修改“中央子午线”→“确定”。 3、“键入”→“点”→“选项”→“显示方式”→“当地平面坐标”→“接受”控制点□打√→逐个输入理论控制点:“点号、X、Y、H”→“保存”。输完理论控制点后→“选项”→“显示方式”→“WGS84经纬度坐标”→“接受”→逐个输入已采集控制点(WGS84坐标):“点号、B、L、H”→“保存”,“取消”回到主界面。 4、“测量”→“点校正”→“增加”→选取“网格点”(已知控制点)“确定”→选取相对应GPS(WGS84坐标:B、L、H)“确定”→“计算”,“取消”回到主界面。 5、“文件”→“当前坐标参数”→“水平平差”→□水平平差打√→把“北原点”、“东原点”、“北平移量”、“东平移量”抄录下来;选取“垂直平差”→□垂直平差打√→把“北原点”、“东原点”、“平差常数”抄录下来。 b.当中海达手簿中有其他参数如:“四参数”、“一步法参数”等情况下: 1、用RTK到测区中段采集任意一碎部点A点作为控制点,把A点的“X、Y、H”及“B、L、H”抄录下来。

2、打开测地通模拟软件5(RTKCe)→“文件”→“新建任务”→输入文件名→在配置坐标系管理中修改“中央子线”→“确定”。 3、“键入”→“点”→“选项”→“显示方式”→“当地平面坐标”→“接受”控制点□打√→输入A点:“点号、X、Y、H”→“保存”。输完A点后→“选项”→“显示式”→“WGS84经纬度坐标”→“接受”→输入A点(WGS84坐标):“点号、B、L、H”→“保存”,“取消”回到主界面。接下来与a条 4、5相同。 c.当中海达手簿中有现成“布尔莎七参数”情况下: 1、“参数”→“椭球转换”→把“X平移”、“Y平移”、“Z平移”、“X旋转”、“Y旋转”、“Z旋转”、“尺度”(即比例因子)抄录下来。 2、打开Hydrosurey(导航软件)→“工程”→“新建工程”→“基准转换”→“转换类型”→“七参数”→把“X平移”、“Y平移”、“Z平移”、“X旋转”、“Y旋转”、“Z 旋转”、“尺度”(即比例因子)录入。验证中海达手薄和我们的导航软件测量点数据一致,如果不一致需要修改比例因子 二、启动Hydrosounder(测深软件): 1、控制→连接(此时探头必须置于水中大于0.3m)。 2、.设置→参数设置→更改吃水→声速→1500→“确定”。当水深异常时将自动设为手动,并调改增益和量程,直到水深值正常。 3、控制→开始存储→输入水深点文件名。 三、在RTKCe中求取坐标参数后启动Hydrosurey(导航软件): 1、“工程”→“新建工程”→选坐标系统→BeiJing1954→投影→输入中央子午线 →“水平平差”→□水平平差打√→把“北原点”、“东原点”、“北平移量”、“东平移量”录入;选取“垂直平差”→□垂直平差打√→把“北原点”、“东原点”、“平差常数”录入→“确定”。

KIRCHHOFF叠前深度偏移处理流程样本

经过仔细的试验和分析, 我们确定了本次的时间域处理流程, 常规处理流程简图如下:

1 、深度偏移处理主要技术措施 1.1、相干反演 相干反演是用来建立初始速度―深度模型的常见手段。 其主要思路是: 用射线追踪产生的旅行时曲线, 沿该曲线的时间窗口计算叠加道的相干值, 用不同的层速度进行相同的处理, 取最大相干值对应的层速度为期望的速度。输入的是未叠加的数据(如共中心点道集或共炮点道集), 输出的是初始速度模型。该模型一般是基于附近的井信息和叠加剖面的解释。反演是一层一层进行, 在迭代中完成。该方法依赖于: ①介质模型的解释; ②射线追踪算法; ③目标函数的选择; ④找最大目标函数方法。 1.2、层析成像 初始模型(速度模型和深度模型)往往是粗糙的, 要得到精确的深度域结果, 就要综合利用各种技术方法不断调整、优化层速度模型, 直至每一个共偏移距的成像结果一致为止, 使之与地下地质情况最佳吻合。层析成像技术, 是速度模型优化的主要手段, 在地震学和地震勘探的研究工作中, 人们引进了医学上的CT技术(Computerized Tomography), 就是利用X射线检查人体内部的技术。在医学上X射线是直线路径, 而地震波在地球内部传播是沿着弯曲的路径。层析成像模型修改也是重复迭带进行的。 1.3 、射线偏移 对地下倾斜界面, 在地表记录的地震资料经处理获得的剖面, 在横向和垂向位置以及倾角都与真实情况有差异, 只有经过层位偏移后才能恢复到真实位置。将时间域零炮检距剖面上层位转化为深度域层位, 称之为射线偏移。输入的是零炮检距剖面上解释的时间层位(一般在叠加剖面上解释)和层速度。输出的是深度域层位。 1.4 共反射角Kirchhoff叠前深度偏移 Paradigm的具有专利技术的从目标成像点向地面进行射线追踪的共反射角偏移。广泛用于目标区的偏移成像。 1.5 波动方程叠前深度偏移

三种时深速度公式

第四章地震剖面的形成 第一节各种速度的概念及其相互关系 地震波的速度是地震勘探中最重要的一个参数。用地震勘探方法研究地下地质构造形态时,基本公式是Vt0,H是界面的深度;V是地震波的平均速度;t0是地震波从地面垂直向下到界面再返回地面的旅行时。从这一基本关系式中可以看到速度参数V的重要性。 具体地说,在资料处理和解释的过程中,速度资料在许多环节都是一个重要参数。例如:在进行动校正时,要有叠加速度资料;进行偏移叠加时,要有偏移叠加速度。时深转换时,要有平均速度资料。通过速度谱分析,获得叠加速度,进而求取均方根速度、层速度。为层位对比、岩性研究提供了新的途径和资料。但是我们很难精确测定它的数值。因为严格说来,即使在同一种岩层中的各个不同位置或沿不同的方向,地震波的传播速度都是不同的,也就是说速度是一个场,可用函数V=V(x、y、z)表示。但是在实际生产工作中,不可能真正精确确定这种函数关系。而只能根据当时生产工作的需要和地震勘探方法技术所能达到的水平,对极其复杂的实际情况作种种简化,建立各种简化介质模型,从而提取速度参数。在资料处理和解释过程中不同的情况下需要不同的速度资料。本节讨论各种速度概念,就是根据对介质的不同简化,或者是用途的不同等引出来的。必须明确,每种速度概念都有它的意义、引入的原因、计算或测定的方法以及使用范围等。并且地震勘探中的各种速度概念是随着地震勘探本身方法技术的发展而出现、变化和被淘汰的。 一、各种速度的概念 1. 真速度

是无限小体积岩石所固有的性质,波以该速度走过无限小体积的岩石,其定义可用微分式 (4.1.1) 表示,它是真正反映岩性的一种速度。由于地下地质情况复杂,真速度的分布相当复杂。一般来说,它是空间坐标的函数,在纵横向上都有变化。因此,要精确测量它的值目前难以做到,必须作不同形式的简化,这就引出了一系列的速度概念。 从数学上说简化的方式主要是取平均;从物理上说是取等效层,即用均匀介质去等效非均匀介质。一般而言,岩性的纵向变化比横向变化大,故主要取纵向上的平均。 2. 层速度 按照地层岩石物性将地下介质分成若干个厚度在几十米以上的地震层,并认为地下介质由若干个平行的地震层所组成,此时,将每一个地震层看作为一种均匀介质,取其中各分层真速度的平均就是层速度,它接近于其中包含的大量薄平行层的真速度,层速度可由地震测井求得它与地层岩性密切相关。 有时,也将薄层的层速度称为间隔速度,用声波测井求取。它与岩性关系更密切。 3 平均速度V 我们把平均速度定义为:“一组水平层状介质中某一界面以上介质的平均速度就是地震波垂直穿过该界面以上各层的总厚度与总的传播时间之比”。n层水平层状介质的平均速度是 (4.1.2)

Protel+PCB转原理图

Protel PCB 转SCH全攻略 本文以Protel 99Se提供的4 Port Serial Interface为例进行说明。 1.打开PCB图,选择菜单File-Export,导出Protel的网络表,文件名简写为https://www.360docs.net/doc/1e14151844.html,。 2.启动程序Omninet for Windows,输入文件类型(Type)选Protel,Input File 1里用Browse指定网络表文件的位置。 输出文件类型(Type)选EDIF。Output File 1指定输出文件的文件名和路径。 然后点击Run(跑动的小人)。 系统弹出一个输出窗口,点击Accept Data。完成后点击“确定”,再点击“Done”关闭输出窗口。退出Omninet for Windows。

3.启动E-Studio软件,打开第2步生成的EDIF文件。 4.右键点击Serial.EDF文件,选择Generate Schamatics:

系统弹出窗口。 点击确定。 5.选择菜单File-Save As,输出格式选ORCAD 9.10。

点击Save保存。弹出窗口中点击“确定”结束。 生成的原理图已经可以在ORCAD中打开了。图纸可有点大啊!下图只是其中的一部分。 图纸没有层次的概念,不管电路有多复杂,只有一张平面图。 6.将ORCAD的原理图转为Protel的原理图。 因为E-Studio的输出格式没有Protel,所以必须另外转换。推荐使用Protel 2004,其转换效果较好。 启动DXP 2004,选择菜单File-Open,文件类型选Orcad Capture Design(*.DSN)。

万能转换开关的工作原理及符号表示

万能转换开关的工作原理及符号表示 一种可供两路或两路以上电源或负载转换用的开关电器。转换开关由接触系统、定位机构、手柄等主要部件组成。这些部件通过螺栓紧固为一个整体。 转换开关又称组合开关,与刀开关的操作不同,它是左右旋转的平面操作。转换开关具有多触点、多 位置、体积小、性能可靠、操作方便、安装灵活等优点,多用于机床电气控制线路中电源的引入开关,起着隔离电源作用,还可作为直接控制小容量异步电动机不频繁起动和停止的控制开关。转换开关同样也有单极、双极和三极。 万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。 如图1所示为万能转换开关单层的结构示意图。 常用产品有LW5和LW6系列。LW5系列可控制5.5kW及以下的小容量电动机;LW6系列只能控制2.2kW 及以下的小容量电动机。用于可逆运行控制时,只有在电动机停车后才允许反向起动。LW5系列万能转换开关按手柄的操作方式可分为自复式和自定位式两种。所谓自复式是指用手拨动手柄于某一档位时,手松开后,手柄自动返回原位;定位式则是指手柄被置于某档位时,不能自动返回原位而停在该档位。 万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。不同型号的万能转换开关的手柄有不同万能转换开关的触点,电路图中的图形符号如图2所示。但由于其触点的分合状态与操作手柄的位置有关,所以,除在电路图中画出触点图形符号外,还应画出操作手柄与触点分合状态的关系。图中当万能转换开关打向左45°时,触点1-2、3-4、5-6闭合,触点7-8打开;打向0°时,只有触点5-6闭合,右45°时,触点7-8闭合,其余打开。

Geoframe操作手册

Geoframe4.03操作手册 地震资料解释软件 Geoframe操作手册 内容: (一)、UNIX基础知识与工区建立 (二)、地震数据加载 (三)、测井资料加载 (四)、层位标定与追踪对比 (五)、解释成图(成等t0图)

二、操作指南 2.1 进入Geoframe 在上面的图标中打开Geoframe 4.0.3选Geoframe 打开该系统。 2.2建立一个新工区 1、在Project Manager中选Project Management 选Create a new project 在Create a new project中输入工区名(名字不能以数字开头),密码(密码与工区名

Geoframe4.03操作手册 一致),验正密码,OK。(稍候)。在storage setting中点OK。系统问是否做地震工程延展(Create charisma project extension)选NO,→OK。 2、Edit project parameter中unit/coordinate: ①display→set unit→选Metric→OK,set projectont→create出现Create Coordinate System对话框在其中的Projection中选UTM Coordinate system。Hemisphere选项选Northern Tg。UTM zone number写50→OK。 ②Storage set unit→选Metric→OK,set projection→create,在弹出的窗口中选择UTM Coordinate system.选中Hemisphere 中的Northern Tg. UTM zone number写50→OK

Geoframe软件操作 数据加载及时深转换

地震数据的加载及管理 数据管理功能简介: ①Segy数据及地震解释成果(eg.断层、层位解释成果):SEISMIC>>IESX>> Applications>>Data Manager; ②CPS-3成图数据在CPS-3目录里; ③其他数据管理在Managers的Data里 推荐的工区结构:standalone类型 若软件界面显示不全,可按下键盘上的Alt键再用鼠标上下拖动界面。 Segy Editor主要功能: ①预览、分析segy数据(包括采样时间、地点、公司和记录长度、采集率等信息,关键参数是采样间隔、采样点数和存储格式));②Scan数据,检查各项参数;③创建、保存加载定义文件*.ldfx; 新建Survy和Class的操作流程(地震数据的加载): [1] Application Manager>>SEISMIC>>SEGY Editor (New run>Apply) [2] File>>Open Seismic Disk File [3] Trace Header>>Read 为了便于观察可先对一部分数据进行读取,然后再对整体数据进行读取(但为了保证数据的完整性,在Scan之前必须对所有的数据进行Read)。对读取的数据进行检查:①Shot Point位置(17-20字节)(对3D数据存放的是线号/Line Number(Inline Point),对2D数据存放的是炮号/Shot Point Number),观察其是否呈呈阶梯状,若存储数据有误,需在最后的optional 1-15内寻找正确数据,找到后在其名称上双击,将Title点红,在下面方框中输入正确的名字如Inline/SP;②CDP Number位置(21-24字节)主要存放CDP/共中心点数据,观察其是否呈锯齿状,若否操作同①;③看Source Coordinate X是否存放位置为73-76,是否为7位数,和Source Coordinate Y是否存放位置为77-80,是否为6位数。

pads原理图 pcb图转换为protel的方法

pads原理图 pcb图转换为protel的方法 最近要上交一副电路图,但苦于之前画这电路图的时候,我用的是pads画的,而现在却要求要用protel的格式来上交。要我重新画吧,那又得花很多时间,所以就在网上搜解决方法,获取转换方式,网上流传了很多的方法: 例如:第一种方案:POWERPCB和PROTEL文件格式的相互转换 POWERPCB和PROTEL的文件格式互不兼容,不能直接打开对方格式的文件,这给一些设计者带来了麻烦。 由于工作需要,版主经常要对POWERPCB和PROTEL的PCB文件进行互换,现在把相关的方法呈上,聊以抛砖引玉。首先谈谈PROTEL如何打开POWERPCB的文件,这过程相对比较简单,不需要用到其它工具软件就可以做到,方法是: 先把要转换的文件用POWERPCB打开,点击File菜单,选择Export命令,在弹出的窗口里选择保存类型为:ASCII Files(*.asc),文件名或保存路径自定即可。选定后点击保存,这时候会跳出一个对话框,记得点击一下Select all 按钮,同时把Format那个选择框选中PowerPCB V3.5,其它选项保持默认就可以,然后点击OK按钮把文件保存。2、打开PROTEL,新建一DDB或者打开一已存在的DDB文件,在里面新建一PCB文件,然后点击File菜单,选择Import命令,在弹出的窗口里选择:打开类型为ASCII Files(*.asc),然后找到刚才保存的文件,点击打开。这样就把POWERPCB的文件导入到PROTEL里了,关闭PROTEL时,选择为PROTEL属性的PCB文件即可。如果使用DXP,方法也是一样的,都要先建立一空PCB文件,然后导入。再谈谈PROTEL格式转POWERPCB的问题,PROTEL或者DXP都可以兼容ASCII Files(*.asc)格式的文件,然而却不能把已有的文件保存为ASCII Files(*.asc)格式,所以不借助其它工具是不行的,好在Mentor Graphics公司(就是生产POWERPCB的公司,呵呵)提供有一个转换工具:Protel PCB to PADS Layout Translator。由于是POWERPCB自身的产品,转换的品质不用说,支持的Protel文件如下:Protel 99 design files,即.DDB文件,包括保存在DDB里的.pcb文件和.lib,也就是说,这工具不仅能转换PCB文件,也可以转换Lib库文件,不管是保存在DDB文件里的,还是已经导出为单独的文件;Protel DXP design files和Protel DXP library files,文件分别:.pcbdoc和.pcblib的类型。这里提供该软件的压缩包供下载,使用方法也非常简单,这软件不用安装,只要把整个目录保存在自己想保存的位置,使用前要把powerpcb.ini里的内容修改一下。 以上的方法我都试过了,在保存好xxx.asc的文件后,我如上面所讲,新建了ddb文件,新建了pcb,导入时,却发现不能导入那个文件,也找不到以asc为后缀名的文件。即99是不支持这种格式的。那该怎么办呢,经过多次试验后,我找到了一个绝妙的方法,下面将贴图,让过程一目了然。 首先,是pcb的转换方法; 打开pads软件某一张图的pdb文件,然后选择export导出。

不同基准面上的速度场及时深转换

第33卷第1期物 探 与 化 探V o.l33,N o.1 2009年2月G E O PHY SICAL&GEO C HE M I CA L EXPLORAT I ON Feb.,2008 不同基准面上的速度场及时深转换 李杏莉,王彦春 (中国地质大学地下信息探测技术与仪器教育部重点实验室,北京 100083) 摘要:速度场及时深转换基准面的选取与速度分析基准面、静校正基准面密切相关。鉴于目前常用的两步法静校正来讲,速度建场和时深转换时,有2个面可供选择:一是速度谱分析面,即C M P面;一是统一的固定水平基准面,即最终成果剖面的零时间起始面。选取不同的基准面进行速度场研究及时深转换,所得最终构造图精度不同。笔者分别在这2个不同基准面上进行了速度场及时深转换研究,并提出使用在一个排列长度范围内,对检波点高程和炮点高程进行统计平均的方法,作为对应时间域C M P面的深度域时深转换面。对比研究表明,在此面上进行速度场研究和时深转换,在不加任何井资料约束前提下,所得平均速度场比常用的在统一水平基准面求取的平均速度场精度高,时深转换后所得最终构造图的对井误差,小于在统一水平基准面上进行的时深转换结果。 关键词:地震数据处理;C M P面;近地表圆滑面;速度场;统一基准面;时深转换;对井误差 中图分类号:P631.4 文献标识码:A 文章编号:1000-8918(2009)01-0049-05 在地震资料解释中,关键的一个环节是时深转换,将界面的时间域等t0图转换为深度域构造图。时深转换的基本参数是平均速度。由于一个探区中,由钻井得到的平均速度往往是有限的,因此常借助于地震处理中所得到的叠加(偏移)成像速度(均方根速度)场,转换为平均速度场。在多套地震处理系统的商业软件中,常用的基准面有几种,地震速度分析、叠加、偏移处理在同一个基准面上进行,最终成果剖面则在另一个基准面上,二者的零时所对应的海拔高程不同,因此在做成像速度 平均速度转换及时深转换时,需要考虑二者的基准面的差异,统一到同一个基准面上。单从基准面统一角度讲,成像速度数据向最终成果剖面的基准面靠拢,或最终成果剖面向成像速度的基准面靠拢都可以。从速度场角度讲,若选取统一的水平基准面进行速度场研究,为了使速度资料向最终成果基准面靠拢,就要对其中原始速度资料t0 v s中的t0加上一个低频静校正量,这样一来就使得最终速度场不能反映地表以下实际介质的速度结构,误差往往较大。若选取速度分析基准面即C M P面作为速度场起算的基准面,由于所用叠加速度资料是原始的,不失真的,它本身就在叠加效果最佳的C M P面上,并且地下速度模型应该从地表或近地表开始计算,而不应从统一基准面开始,因此所得最终速度场能合理反映地表以下介质的速度模型,相应地,时深转换也应该从C M P基准面开始。 由于C M P基准面是时间域的面,不是深度域的面,不能简单地用作时深转换的基准面,因此如何确定深度域中C MP基准面的位置就很关键。 针对这个问题,1999年,钱荣钧先生[1]从理论模型上进行了详细论证,指出时深转换应从地表或近地表圆滑面开始,并给出了如何根据高速顶高程数据、低速层速度资料、填充速度等求取近地表圆滑面的方法。然而,在实际工作中,利用这种方法把时间域的C MP面换算成对应深度域的近地表圆滑面时,所用到的高速顶高程数据、低速带厚度变数据、低速带速度数据,一般不易得到,因此,这种求取近地表圆滑面的办法虽然在理论上可行,但在实际工作中往往很难实现,到目前为止,还没有见到类似这方面的应用研究文章。 那么,有没有办法做到既可以使所建时间域的速度场从C M P面即速度谱分析面起算,又可以使时深转换的起始面近似等于时间域C MP面所对应的深度域近地表圆滑面呢?为此,笔者结合实际工作,提出使用在一个排列长度范围内,对一个C M P道集内各道炮点和接收点的实际地表高程进行统计平均,得到一个近地表圆滑面,作为时深转换的基准面,并应用实际资料,深入对比分析了在2个不同基准面 统一基准面和近地表圆滑面上进行时深转换的精度和误差大小。笔者的目的在于说明,目前解释阶段普遍采用的使各种资料基准面向成果数据起始面靠拢,不是唯一的做法,也不是误差最小的做 收稿日期:2007-09-11