马说

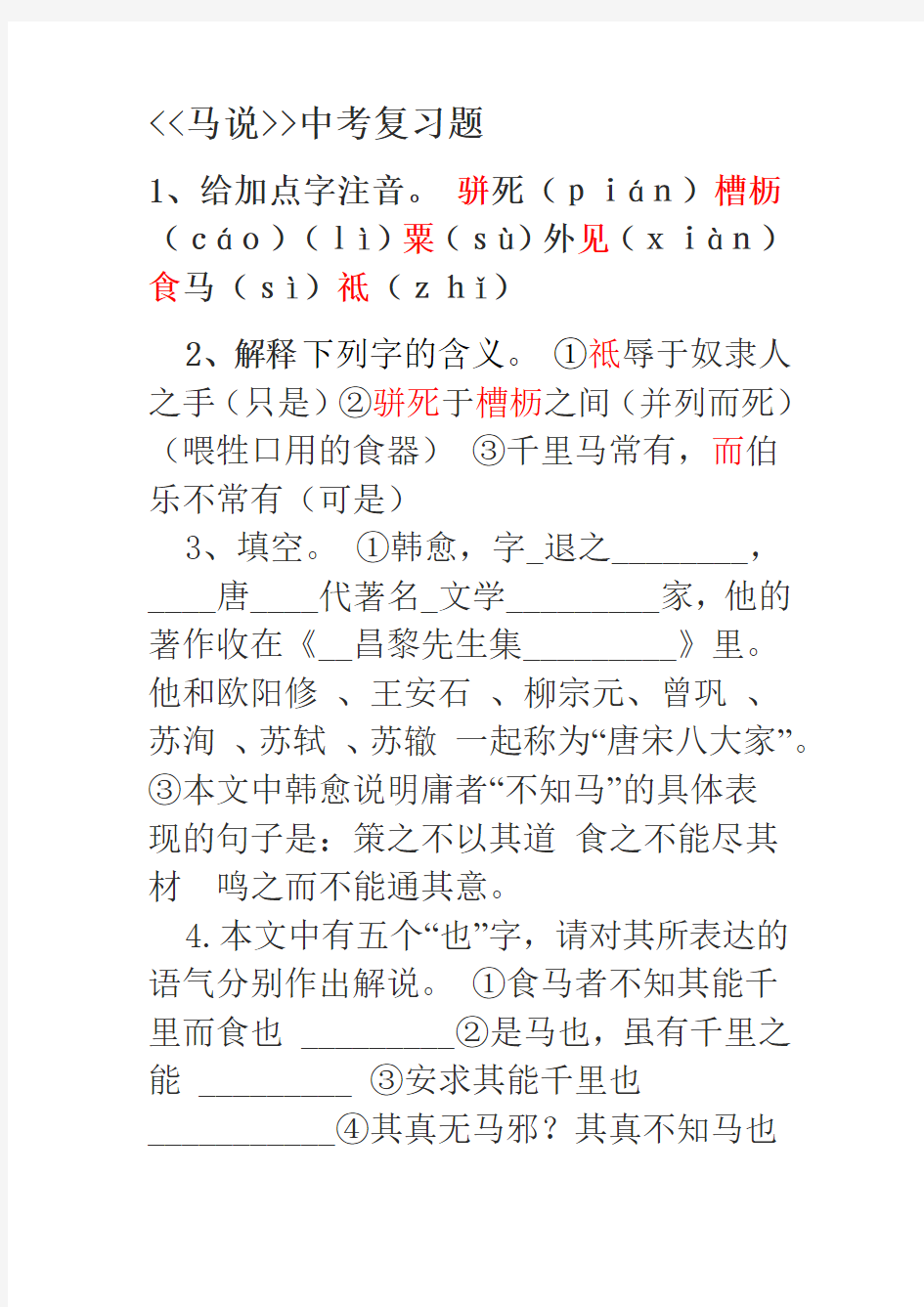

<<马说>>中考复习题

1、给加点字注音。骈死(pián)槽枥(cáo)(lì)粟(sù)外见(xiàn)食马(sì)祗(zhǐ)

2、解释下列字的含义。①祗辱于奴隶人之手(只是)②骈死于槽枥之间(并列而死)(喂牲口用的食器)③千里马常有,而伯

乐不常有(可是)

3、填空。①韩愈,字_退之________,

____唐____代著名_文学_________家,他的著作收在《__昌黎先生集_________》里。

他和欧阳修、王安石、柳宗元、曾巩、

苏洵、苏轼、苏辙一起称为“唐宋八大家”。

③本文中韩愈说明庸者“不知马”的具体表

现的句子是:策之不以其道食之不能尽其

材鸣之而不能通其意。

4.本文中有五个“也”字,请对其所表达的语气分别作出解说。①食马者不知其能千

里而食也 _________②是马也,虽有千里之能 _________ ③安求其能千里也

___________④其真无马邪?其真不知马也

__________ ⑤不以千里称也

____________________ ①表示肯定语气,肯定“食马者”的无知。②表示句中停顿,提醒读者注意“食马者”的无知给千里马带来

的严重危害。③表示反诘语气,凝聚着作者愤慨之情。④表示感叹语气,其间既有痛切之感,更有对“食马者”的辛辣嘲讽。⑤表陈述语气,但流露出无限痛惜之情。

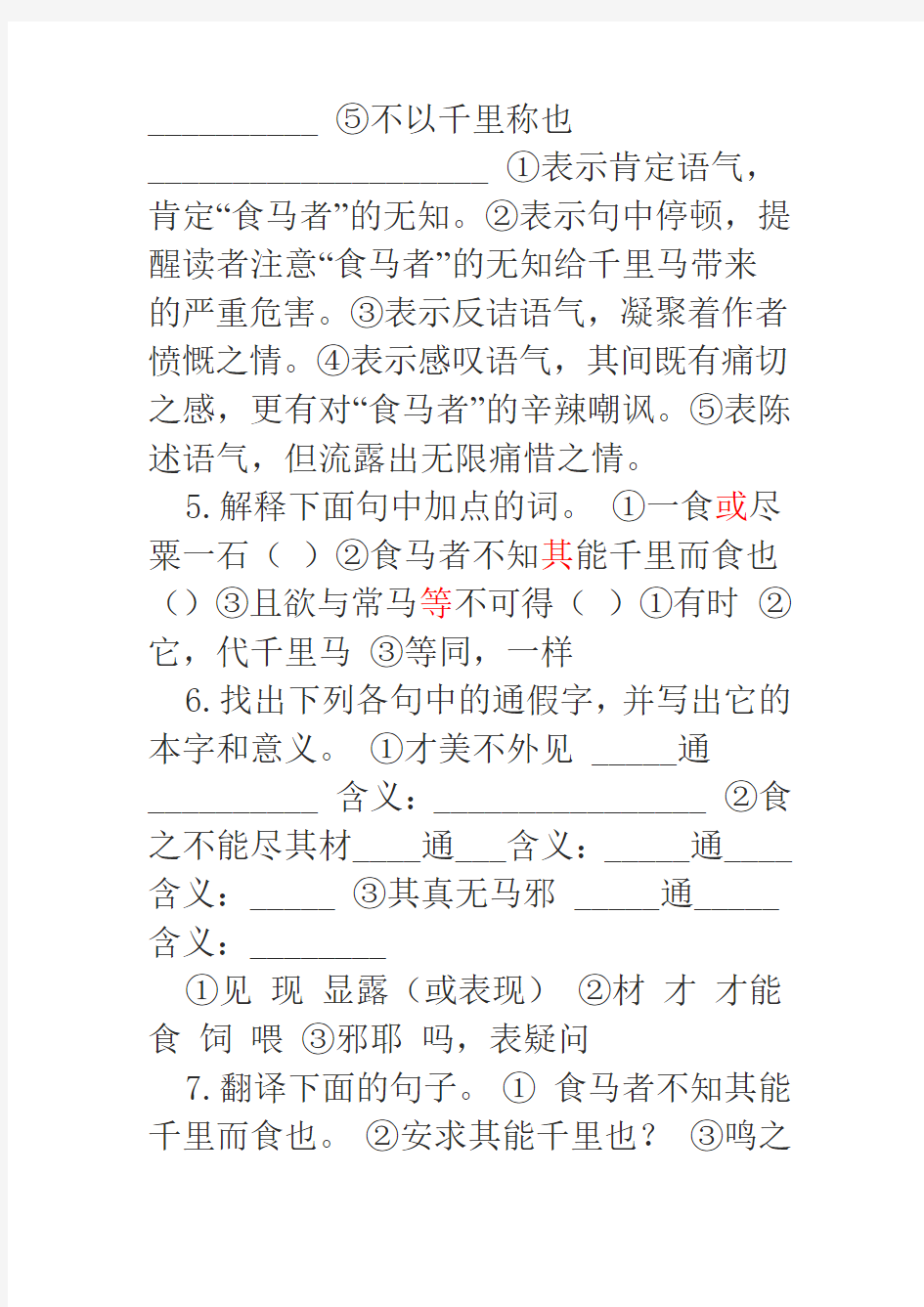

5.解释下面句中加点的词。①一食或尽粟一石()②食马者不知其能千里而食也()③且欲与常马等不可得()①有时②它,代千里马③等同,一样

6.找出下列各句中的通假字,并写出它的本字和意义。①才美不外见 _____通

__________ 含义:________________ ②食之不能尽其材____通___含义:_____通____ 含义:_____ ③其真无马邪 _____通_____ 含义:________

①见现显露(或表现)②材才才能食饲喂③邪耶吗,表疑问

7.翻译下面的句子。①食马者不知其能千里而食也。②安求其能千里也?③鸣之

而不能通其意。④其真无马邪?

8.给下列句中加点的“食”字注音并释义。

①一食或尽粟一石(shí)(吃一顿)②食马者不知其能千里而食也(sì)(喂)(sì)(喂)③食不饱,力不足。(shí)(吃)

④食之不能尽其材。(sì)(喂)

9.归纳文章第2段文字的主要意思。它在

文章中起什么作用?指出千里马被埋没的

根本原因,作论证的反面论据。

10.第3段文字中运用的修辞手法有哪些?起什么作用?排比、引用、设问。将“食马者”的愚妄写得淋漓尽致,点明全文主旨:

其真不知马也。

11.找出全文的主旨句,说说表达了作者

怎样的思想感情?其真不知马也。对统治者有眼不识英雄和摧残人才的现象进行猛烈

地抨击,表达了作者强烈的愤慨之情。

12、下列词的解释错误的一项是(D ) A、骈死于槽枥之间:两马并驾,并列 B、食马

者不知其能千里而食也食:通“饲”,喂养 C、策之不以其道策:用鞭子打 D执策而临之:靠近(改:面对)

13、下列句子中加点的词语与例句加点词语意思相同的一项是( B)例句:故虽有

名马,祗辱于奴隶人之手…… A、扶苏以数谏故,上使外将兵。(原故) B、生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。 C、温故而知新,可以为师矣。(旧知识) D、既克,公问其故。(原故)

14、从文章中可以看出,千里马被埋没的根本原因是。(用原文回答)食马者不知其能千里而食也

15、用“∕”标出下面句子朗读的语意停顿,每句标一处。①安求其能千里也?

②食之不能尽其材

①安求∕其能千里也?②食之

∕不能尽其材

16、下面句中加点词的意思或用法相同一组是( C) A、虽有千里之能安求其能千里也 B、其真无马邪策之不以其道 C、鸣

之而不能通其意环而攻之而不胜 D、祗辱

于奴隶人之手学而时习之

17、本文托物寓意,文中“千里马”喻指人才,“伯乐”喻指识别人才的人,而将愚妄浅

薄的封建统治者比作“食马者

”。

19、《马说》的中心论点是:千里马常有,而伯乐却不常有。

38.第—段文字说明了什么?

伯乐对千里马的决定作用。

39.是不是世上先有伯乐,然后才有千里马呢?

是,强调伯乐能识马,如果不被伯乐识别,千里马就会被埋没。

40.第二段说明了什么?

分析千里马被埋没的原因,进一步说明,千里马没有遇到伯乐,无法施展才华。

41.文中哪些句子可以体现千里马不能日行千里的原因?

“食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得”

42.第三段主要内容是什么?

总结全文。

43.第三段中通过哪些语言来体现食马者的浅薄愚妄?

“策之不以其道……天下无马”

44.本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,对埋没人才的现状作了揭露。

45.本文通过描写千里马的遭遇,表达韩愈怎样的思想?

表达作者怀才不遇,壮志难酬的愤懑心情。

46.“策之”“食之”“鸣之”是什么句式?

排比句式。总括食马者不按照千里马的特性来对待它。

47.对对联。上联:无才难做千里马

下联:有志可成万里驹

48、如果你是“千里马”,没有伯乐,你怎么办?

示例一:我要毛遂自荐,主动展示自己的才能。示例二:我要努力完美自己,做得更好。示例三:要做到心态平和,相信是金子总会发光。

49、伯乐和千里马的寓意及其二者之间的关系是什么?

千里马寓人才,伯乐寓能发现赏识任用人才的人。先有伯乐,而后有千里马,千里马常有,而伯乐不常有。要发现人才,爱护人才,否则,人才就会被埋没,有人才也等于没有人才。在韩愈看来,世上缺乏的不是人才,而是发现人才的人。所以说课文中流露的是作者怀才不遇之情和对统治者埋没摧残人才的愤懑和控诉。

50、在作者看来,“伯乐”与“千里马”哪个更重要?为什么?

伯乐更重要。因为先有伯乐,然后才有千里马。(或者:因为没有伯乐,千里马

也就被埋没了。)

《送东阳马生序》复习要点

一、文学常识:作者明初文学家宋濂

二、重点字词解释。

余幼时即嗜学:特别爱好。

无从致书以观:没有办法。得到书。这里是买书的意思。致,取得、得到。

每假借于藏书之家:借。假也是借的意思。

弗之怠:不懈怠,不放松抄写。“之”是“怠”的宾语,指“笔录”这件事。

走送之,不敢稍逾约:跑;超过约定的期限。

既加冠:到了成年。

益慕圣贤之道:仰慕学说

又患无硕师名人与游:患,担心,忧虑。硕师,才学渊博的老师。硕,大。游,交往。

尝趋百里外从乡之先达:尝,曾经。趋:奔向。先达:学术界的前辈。

执经叩问:拿着经书请教。叩,问。

先达德隆望尊:道德高,声望重。

门人弟子填其室:学生挤满了他的屋子。门人,弟子,学生。填,挤满的意思。

未尝稍降辞色:略微把话说得柔和一些,把脸色放温和一些。

援疑质理:提出疑难,询问道理。援,引,提出。质,询问。

俯身倾耳以请:弯下身子,侧着耳朵(表示尊敬而专心)请教。

或遇其叱咄:或,有时。叱咄:训斥,呵责。

礼愈至:周到。

俟(sì)其欣悦:等待。

负箧(qia)曳屣:背着书箱,拖着鞋子(表示鞋破)。

穷冬烈风:严冬。

足肤皲裂而不知:皮肤因寒冷干燥而破裂。

至舍:学舍,学校。

四支僵劲不能动:通“肢”,肢体。僵硬。

媵人持汤沃灌:热水;浇水洗。

以衾拥覆:用;被子;蒙盖。

寓逆旅:住在旅店里。逆旅,旅店。

主人日再食:每天提供两顿饭。再,两次。食,提供伙食。

同舍生皆被绮绣:通“披”,穿着。

腰白玉之环:挂在腰间。

右备容臭:香袋。

烨然若神人:光彩耀眼的样子。

缊袍敝衣处其间:破旧的衣服。缊,旧絮。敝,破。

略无慕艳意:毫无羡慕之心。慕、艳,羡慕。

以中有足乐者,不知口体之奉不若人也:因为内心有足以快乐的事(指读书),不觉得吃的穿的不如人。

三、理解背诵。

(1)为什么作者在众多富有的同学中能“略无羡艳意”:以中有足乐者,不知口体之奉不若人也

四、课文内容理解:

1、文章从几个方面表现了作者的求学之苦和用心之专?

幼年得书之难,借书抄录,读书的艰难;成年从师的艰难;求学生活条件的艰难表现作者求学之勤苦;求师艰难,毕恭毕敬,表明作者求知的渴望和决心。

2、“余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。”这句话有何表达效果?

用反衬的手法,写老师的严厉是为了突出作者求师的诚恳,生动地表现了他的虔诚和恭敬的态度。突出了他求师的艰难。

3、从几方面概括作者求学时的客观条件?

路途:遥远艰难。衣着:破旧不能御寒。饮食:每日两顿,毫无滋味。

4、太学生的优越条件,表现在那些方面?

有书可读,有师可问,无奔走之劳,无冻馁之患。

5、第一、二段文字采用的主要写作手法是什么?这样写有什么好处?

对比,增强说服力,突出中心。

6、应怎样看待学习条件与学习好坏之间的关系?

答:学习条件不好,仍然能学习好,像宋濂那样;学习条件好,却不一定学得好,像某些“太学生”那样。学习条件好坏对学习能够有所影响,但不是决定性的,学习成功关键是长期坚持“勤且坚”专心致志,这是宋濂切身体会,也是古今学有所成的人的共同体会。

7、本文揭示了怎样的道理?

其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

8、本文是写给马生的为什么用大量的文字写自己求学的事?

作者现身说法(以自己的切身体会勉励马生勤奋学习),增强作品感染力和教育作用。

9、作者在写自己的清苦生活时,为什么要写同舍生奢华的生活?

通过对比更足以突出作者不慕富贵,专心学习的思想品质。

10、围绕“嗜学”二字写了哪两件事?借书之苦;求教之难。

11、“卒获有所闻”这里的“闻”指什么?得到知识,明白道理。

12、读完全文;你觉得应该学习作者的什么精神和品质?

不畏艰苦,刻苦勤奋的求学精神和坚守信约,谦虚有礼的美好品质。

五、开放性试题

1、和作者当年的学习条件相比,今天的你有哪些优越的地方?结合本文,说说现代中学生读书应有怎样的苦乐观。

吃穿无忧,国家、学校、家长、老师的全力支持,设备先进,资源广泛,信息灵通等。珍惜时间,虚心善学,苦中作乐,以苦为乐。

2、作者在艰苦的环境下刻苦学习精神对你有什么启发?结合自己实际谈一下。

3、课外积累。古人刻苦求学的事迹。

东周时代,苏秦读书欲睡锥刺骨。西汉,孙敬昼夜苦读,以绳系头悬屋梁。(悬梁刺股)

西汉,匡衡勤学无烛凿壁偷光读书。晋朝,车胤(yìn)囊萤读书。(凿壁偷光)

晋,孙康家贫,映雪读书。(囊萤映雪)

(古人苦学的做法不必要后人效仿,但他们刻苦学习的精神是值得我们学习的,要从他们的事迹中获取勤奋学习,立志上进的动力。)

4、你从作者的读书经历中悟出了哪些学习秘诀?

我的感悟:学习要勤奋,求师应诚心,求学须不断克服并战胜困难。

5、你觉得“先达”对弟子“未尝稍降辞色”的态度可取吗?为什么?

我的看法:(1)不可取。师生关系应该是民主平等关系,老师应放下高高在上的架子,与学生平等交流、相互信任、共同成长。这样才能有利于我们的学习和成长。

(2)可取。我认为“先达”的“未尝稍降辞色”并非不尊重学生,而是一种更负责的尊重。因为只有“严师”,才能出“高徒”,出高素质的学子。同时,尊重师长是我们中华民族的传统美德。

《马说》阅读练习与答案

马说 世有伯乐,然后有千里马,千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗死于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。 马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也? 策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。 1.() A B C D 2 ①表明造成千里马“欲与常马等不可得”的原因的句子是: ②第三文字的中心句是: ③引人深思,描绘千里马被埋没的具体情形的句子是: ④表达全文主旨的句子是: 3.下面品析不准确的一项。() A.文章共用十一个“不”淋漓尽致地揭露了“食马者”的无知与平庸愚妄。 B.第一、二、三段结尾的三个“也”,分别表达出痛恨、嘲讽的感情。 C.文章为表现主题采用的手法是托物寓意。 D.文章从结构看是先反后正,再层层深入,使文章短而中心突出。 4.文中的“伯乐”和“千里马”各喻指什么? 1.C 2.①食马者不知其能千里而食也②其真不知马也③祗死于奴隶人之手,骈死于槽枥之间④千里马常有,而伯乐不常有 3.A 4.“伯乐”比喻能识别人才的封建统治者,“千里马”比喻有突出才能的人 《马说》 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。 马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也? 策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,日:"天下无马!"呜呼!其真无马邪?其真不知马也。 19.解释下列句子中加点的词。(4分) (1)一食或尽粟一石 (2)食马者不知其能千里而食也 (3)策之不以其道 (4)执策而临之 20.文中第(1)段描述千里马悲惨处境的语句 是。(2分) 21.文中"呜呼"蕴含着作者怎样的情感?请你结合文本加以分析。(2分) 22.如果想成为"千里马",你认为最需要的主观和客观条件各是什么?请结合文本与现实生活谈谈看法。(4分) 19、(1)有时(2)通"饲",喂(3)用鞭子打(4)面对 20、祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间 21、蕴含着作者怀才不遇的愤懑;对统治者埋没、摧残人才的痛恨。 22、主观条件:把握机遇,自强不息;客观条件:适合成长的环境,识才爱才用才的伯乐。 23《马说》 马之千里者,一食①或尽粟一石。食②马者不知其能千里而食③也。是马也,虽有千里之能,食④不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也? 策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马

文言文名篇·马说全文

马说 原文 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有, 而伯乐不常有。故虽有名马,祇(zhǐ)辱于 奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也。 马之千里者,一食(shi)或尽粟(sù) 一石(dàn)。食(sì)马者不知其能千里而食 (sì)也。是马也,虽有千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美不外见(xiàn),且欲与常马等不可得,安求其能千里也? 策之不以其道,食(sì)之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下 无马!”呜呼!其真无马邪(yé)?其真不知 马也。 注释 1伯乐:孙阳。春秋时人,擅长相(xiàng)马(现指能够发现人才的人)。 2 而:表转折。可是,但是 3 故虽有名马:所以即使有名马故:因此。虽:即使。名:名贵的。 4 祇辱于奴隶人之手:也只能在马夫的手里受到屈辱(或埋没)。祇(zhǐ):只是。奴隶人:古代也指仆役,这里指喂马的人。 辱:这里指受屈辱而埋没才能。 5 骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间:(和普通的马)一同死在马厩里。骈,两马并驾。 骈死:并列而死。于:在。槽枥:喂牲口用的食器,引申为马厩。 6 不以千里称也:不因日行千里而著名。指马的千里之能被埋没。以:用。称:著称。 7 马之千里者:之,定语后置的标志。

8 一食:吃一顿。食,吃。 9 或:有时。 10 尽:全,这里作动词用,是“吃尽”的意思。 11 粟(sù):本指小米,也泛指粮食。 12 石(dàn),容量单位,十斗为一石,一石约等于一百二十斤。三十斤为钧,四钧为石。 13 食马者:食,通“饲”,喂。 14 其:指千里马,代词。 15 是:这样,指示代词。 16 虽:虽然(与前面的虽不一样,这里指虽然) 17 能:本领。 18 足:足够。 19 才:才能。 20 美:美好的素质。 21 外见:表现在外面。见:通“现”,表现;显现。 22 且:犹,尚且。 23 欲:想要。 24 等:等同,一样。 25 不可得:不能够得到。得:能,表示客观条件允许。 26 安:怎么,哪里,疑问代词。 27 求:要求。 28 策之:驱使它。策:马鞭,引申为鞭打,这里指鞭策,驾驭。之:代词,指千里马。 29 以其道:按照(驱使千里马的)正确的方法。以:按照。道:正确的方法。 30 食之:食,通“饲”,喂。 31 尽其材:竭尽它的才能。这里指喂饱马,使它日行千里的能力充分发挥出来。材:通“才”,才能。 32 鸣:马嘶。 33 通其意:通晓它的意思。 34 执:拿。 35 策:马鞭。 36 临:面对。 37 呜呼:表示惊叹,相当于“唉”。 38 其(1):难道,表反问语气。 39 其(2):恐怕,表推测语气。 40 邪:通“耶”,表示疑问的语气词,意为“吗” 41 知:懂得,了解,认识。 42 千里马:原指善跑的骏马,可以日行千里。现在常用来比喻人才;特指有才华的人。 43 食马者:指不懂得重用人才的官吏。 44 伯乐:贤明的君主,懂得如何重用人才。 译文 世上先有伯乐,然后才有千里马。千里马

马说知识点总结

马说 1.《马说》 是唐代著名文学家韩愈的文章,原为韩愈所作《杂说》的第四篇,大约作于贞元十一年至十六年间(795—800)。本文选自《韩愈文选》。 韩愈(768~824)唐代文学家、哲学家。是唐宋八大家之首。字退之,河阳(今河南省焦作孟州市)人,汉族。祖籍河北昌黎,世称韩昌黎。晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。谥号“文”,又称韩文公。 2.文章主题: 文章表达了作者对统治者不能识别人才、摧残人才、埋没人才的强烈愤慨。“说”是古代的一种议论文体,用以陈述作者对社会上某些问题的观点。 3.原文 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祇(zhǐ)辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也。 马之千里者,一食(shí)或尽粟(sù)一石(dàn,古音为shí)。食(sì)马者不知其能千里而食(sì)也。是马也,虽有千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美不外见(xi àn),且欲与常马等不可得,安求其能千里也? 策之不以其道,食(sì)之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪(yé)?其真不知马也。 4.译文 世上有伯乐这样的人,然后才有千里马。千里马经常有,但是伯乐这样的人不常有。因此即使是很名贵的马,也只是辱没在奴役人的手中,跟普通的马一同死在马厩之间,不能获得千里马的称号。 日行千里的马,吃一顿有时能吃尽一石粮食。饲养马的人不知道它能日行千里来喂养它。这样的马,即使有日行千里的才能,但是吃不饱,力量不足,才能和良好的素质不能显现出来,尚且想要和一般的马一样都办不到,又怎么能要求它日行千里呢? 饲养马的人用鞭子抽打马,驱使它不按照驱使千里马的正确方法,喂养它不能使它充分施展它的才能,听它嘶叫,但不能通晓它的意思,握着马鞭走到千里马跟前说:“天下没有千里马!”唉! 难道真的没有千里马吗?其实他们不认识千里马啊! 5.词语解释 1、伯乐:春秋时秦穆公时人,姓孙,名阳,擅长相(xiàng)马。 2、祇辱于奴隶人之手:只是屈辱于奴隶之手。祇,只是。辱,受辱。之,的。奴隶人,仆役。

马说拼音版_课题:《马说》

课题:《马说》 学习目标: 1.知识目标:积累相关文言字词,理解课文所表达的作者的思想,背诵课文。 2.能力目标:培养口头表达能力、分析和解决问题的能力。 3.情感、方法、价值观目标:培养合作精神,养成主动提问的习惯 第一课时 课前预习: 一、文学常识积累 1、走近作者 韩愈:字,朝著名文学家,与柳宗元同为“古文运动”倡导者,是“唐宋八大家”之首。自谓郡望(郡里的显贵家族)昌黎,世称,作品都收在《》里。《马说》是其《》中的第四篇。 2、“说”:说是古代的一种文体,用以陈述作者对社会上某些问题的观点。借讲寓言故事、状写事物等来说明事理,这就是我们所说的“托物寓意”。如课文《》。 3.基础知识 (1)注音: 祗()骈()尽粟()一石()槽枥() (2)解释字词 祗:一食: 虽:且: 等:安:材: 通: 外见:策之:执策: 课内探究 一.疏通文意。请同学们结合注释,翻译课文。二.本文是对当时社会现实的揭露,也是作者本人不幸遭遇的真实 写照。请同学们阅读思考,用原文回答下列问题。 1、伯乐与千里马的关系是什么? 2、千里马的才能不能实现的原因是什么? 3、食马者的愚蠢无知都表现在哪些方面? 4、背诵课文,说说作者借“千里马”不遇“伯乐”的遭遇,寄托了 怎样的思想感情? 课堂练习 翻译句子 (1)不以千里称也 (2)且欲与常马等不可得,安求其能千里也 (3)其真无马耶?其真不知马也 (4)策之不以其道,食之不能尽其材 当堂检测 请同学们完成下面的1.2小题。 1、解释“之”字在句子中的含义。 A 马之千里者() B 策之不以其道() C 名之而不能通其意() D 祗辱于奴隶人之手() 2、解释句子中“其”的含义。 其真无马耶?() 其真不知马也。() 课后练习 1、找出下面句子的通假字 (1)才美不外见。 (2)食马者不知其能千里而食也。 (3)食之而不能尽其材。 (4)其真无马邪? (5)祗辱于奴隶人之手。 2、下列句式与其他三项不同的一项是() A、马之千里 B、尽粟一石

2019-2020年语文版初中语文九年级上册第六单元24 马说练习题九十四

2019-2020年语文版初中语文九年级上册第六单元24 马说练 习题九十四 ?第1题【单选题】 选出对文章内容理解错误的一项( ) A、千里马”比喻人才,“伯乐”寓指能识别人才的人。 B、贯串全文的中心句是“其真不知马也”。 C、作者借“千里马”不遇“伯乐”的遭遇,寄托作者怀才不遇、壮志难酬的思想感情。 D、作者认为世界上缺乏的是人才和发现人才的人。 【答案】: 【解析】: ?第2题【单选题】 对“世有伯乐,然后有千里马”理解正确的一项是( ) A、先有伯乐然后才有千里马,证明它们的存在有先有后。 B、有了伯乐才会有千里马,说明伯乐对千里马的命运起着决定作用。 C、没有伯乐就没有千里马,没有千里马也就没有伯乐,说明他们彼此依存。 D、虽然世上有伯乐,但不如千里马多,说明伯乐难得。 【答案】: 【解析】:

?第3题【单选题】 下列句子中划线词的解释正确的一项是( ) A、骈死于槽枥之间(两马并驾) B、一食或尽粟一石(有的) C、且欲与常马等不可得(而且) D、策之不以其道(把) 【答案】: 【解析】: ?第4题【单选题】 下面与原文完全一致的是( ) A、有一言可以终身行之者乎 B、不图为乐之至于斯也 C、万钟则辨礼义却受之 D、且欲于常马等不可得

【答案】: 【解析】: ?第5题【单选题】 下面文学常识的有关项目搭配有误的一项是( ) A、《繁星》《春水》——冰心(谢婉莹)——现代散文家、诗人 B、花和尚鲁智深——《水浒传》——中国四大古典名著之一 C、《渡荆门送别》——李白——唐代诗人 D、吝啬鬼夏洛克——莎士比亚——法国 【答案】: 【解析】: ?第6题【单选题】 指出下列句子中“之”字用法不同的一项。( ) A、祇辱于奴隶人之手 B、骈死于槽枥之间

马说文言文原文和翻译

马说文言文原文和翻译 马说文言文原文 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祇(zh ǐ)辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也。 马之千里者,一食(shi)或尽粟(sù)一石(dàn)。食(sì)马者不知其能千里而食(sì)也。是马也,虽有千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美不外见(xiàn),且欲与常马等不可得,安求其能千里也? 策之不以其道,食(sì)之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪(yé)?其真不知马也。 马说文言文翻译 世上先有伯乐,然后才有千里马。千里马常有,但是伯乐不常有。因此即使有名贵的马,只能辱没在马夫的手里,跟普通的马一同死在槽枥之间,不以千里马著称。 日行千里的马,吃一顿有时能吃尽一石粮食。饲养马的人不懂得它有能日行千里的能力而像普通的马来喂养它。这样的马,虽然有日行千里的才能,但吃不饱,力气不足,才能和品德就显现不出来。想要和普通的马等同尚且不可能,怎么能要求它日行千里呢? 驱使千里马不能按照正确的方法;喂养它,不能够充分发挥它的才能;听千里马嘶鸣,却不能懂得它的意思,只是握着马鞭站到它的跟前,说:"天下没有千里马!"唉,难道(这世上)是真的没有千里马吗?恐怕是真的不认识千里马吧! 扩展阅读:作者简介 韩愈(公元768年—824年),字退之,唐代著名文学家、哲学家、思想家、政治家,汉族,河南河阳(今河南焦作孟州市)人,祖籍河南省邓州市,世称韩昌黎,晚年任吏部侍郎,又称韩吏部,谥号“文”,又称韩文公,“唐宋八大家”之一。792年及第后,先后为节度使推官、监察御史,德宗末因上书时政之弊而被贬。唐宪宗时曾任国子博士、史馆修撰、中书舍人等职。819年(元和十四年)因谏阻宪宗奉迎佛骨被贬为潮州刺史。穆宗时历任国子祭酒、兵部侍郎、吏部侍郎、京兆尹兼御史大夫。 政治上,反对藩镇割据,宪宗元和时曾积极参加讨伐淮西叛藩吴元济的战争,任裴度的行军司马;思想上,崇奉儒学,力排佛老,同时宣扬天命论,认为“天”能赏善罚恶,人只能顺应和服从天命。他的这种有神论思想,适应了巩固封建统治的需要;文学上,反对魏晋以来的骈文,主张学习先秦两汉的散文语言,破骈为散,扩大文言文的表达功能,主张文以载道,与柳宗元同为唐代“古文运动”的倡导者,开辟了唐宋以来古文的发展道路。

文言文《马说》原文及翻译

文言文《马说》原文及翻译 导读:《马说》原文 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祇(zhǐ)辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也。 马之千里者,一食(shí)或尽粟(sù)一石(dàn)。食(s ì)马者不知其能千里而食(sì)也。是马也,虽有千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美不外见(xiàn),且欲与(yǔ)常马等不可得,安求其能千里也? 策之不以其道,食(sì)之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪(yé)?其真不知马也! 《马说》译文 世间有了伯乐,然后才会有千里马。千里马经常有,但是伯乐却不常有。所以,即使有千里马,只是在仆役的手下受到屈辱,和普通的马一样死在马厩里,不用千里马一样对待它。 日行千里的马,一顿饭有时要吃尽食料一石。喂马的人不懂得根据它有日行千里的本领来饲养它。这样的马,虽然有日行千里的才能,(但千里马)吃不饱,力气不足,才能和特长显现不出来,和普通的马尚且都不能够等同,怎么能要求它能日行千里呢? 驱使千里马不能够按照正确的方法,喂养它不能使它充分发挥自

己的.才能,它嘶鸣却不能通晓它的意思,握着马鞭走到千里马跟前,说道:“天下没有千里马!”唉!难道是真的没有千里马吗?大概是真的不认识千里马吧! 【文言文《马说》原文及翻译】 1.文言文马说原文及翻译 2.《马说》文言文原文及翻译 3.《马说》原文及翻译 4.马说原文翻译 5.马说原文及翻译 6.马说翻译及原文 7.《马说》原文翻译 8.马说原文及翻译 上文是关于文言文《马说》原文及翻译,感谢您的阅读,希望对您有帮助,谢谢

1马说

马说 教学目标 1、掌握重要的文言实词虚词。 2、能正确翻译文言语句。 3、学习本文托物寓意的写法。 4、正确把握本文的主旨。 教学时数两课时 教学方法 教学过程 第一课时 教学步骤 一、导 二、板书课题并释题 说,是古代一种议论体裁,在某种程度上与现代杂文或杂感相似。可以记事,也可以发表议论,都是为了说明一个道理。其主要特点是一事一议,要求作者写出对社会生活中某个问题的深刻见解或对某种现象的看法。 三、简介作者及写作背景 韩愈 (768~824)字退之,南阳 (现在河南南阳县)人,自谓郡望昌黎,世称韩昌黎。父母早亡,由嫂抚养。卒谥“文”,又世称韩文公。韩愈是唐代著名散文家、诗人,与柳宗元同为“古文运动”的倡导者,列“唐宋八大家”之首,著有《昌黎先生文集》。韩愈有“文起八代之衰”的美誉。 这篇《马说》大约作于贞元十一年至十六年间。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。 四、自学课文 1、要求学生借助书下注释、工具书和已有的文言知识理解文中实词虚词的意思,尝试着翻译文言语句。 2、将自学中碰到的问题在小组中讨论解决。 3、将小组中不能解决的问题罗列,留待集体解决。 五、集中解疑 六、检查自学情况 七、布置作业 思考书后探究●练习第一题。 第二课时 教学目标 1、学习本文托物寓意的写法。 2、正确把握本文的主旨。 教学步骤 一、复习导入 二、研读课文 (一)朗读课文第一段并思考问题 1、文章一开头,作者是如何阐述“伯乐”和“千里马”之间的关系的? 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。 2、作者认为“世有伯乐,然后有千里马”,你们认为到底是先有千里马,还是先有伯乐呢,为什么? 先有马,再有对马的认识,就一般马而言应该是这样的。然而对千里马来说,情形便有所不同。如果不能把他从普通的马群中识别出来,只是一般对待,发挥不出它的特长来,那就等于它不是千里马,识别就成为前提了。 3、没有遇见伯乐,千里马的命运会如何? 只辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。 (二)朗读课文第二段并思考问题 1、作为千里马与普通马有什么不同? 马之千里者,一食或尽粟一石

中考文言文详细注解系列24:马说

二十四、马说 唐·韩愈 世有伯乐1,然后有千里马2。千里马常有,而3伯乐不常有。故虽有名马4,祗辱于奴隶人之手5,骈死于槽枥之间6,不以千里称也7。 [译文]世上先有伯乐,然后有千里马。千里马经常有,但是伯乐不常有。所以即使有名贵的马,只是辱没在仆役的手中,跟普通的马一同死在槽枥之间,不以千里马著称。 马之千里者8,一食9或10尽粟一石11。食马者12不知其13能千里而食也。是14马也,虽15有千里之能16,食不饱,力不足17,才18美19不外见20,且21欲22与常马等23不可得24,安25求26其能千里也?(食马者通:饲马者) [译文]日行千里的马,吃一顿有时能吃完一石粮食。喂马的人不知道它能日行千里而像普通的马一样来喂养它。这样的马,虽然有日行千里的能力,但吃不饱,力气不足,才能和美德不能表现在外面。想要和普通的马一样尚且做不到,怎么能够要求它(日行)千里呢? 策之27不以其道28,食之29不能尽其材30,鸣31之而不能通其意32,执33策34而临35之,曰:“天下无马!”呜呼36!其37真无马邪38?其39真不知40马也! [译文]不按照驱使千里马的正确方法鞭打它,喂养它却不能竭尽它的才能,听千里马嘶鸣,却不能通晓它的意思,拿着鞭子面对它,说:“天下没有千里马!”唉,难道真的没有千里马吗?大概是真的不认识千里马吧! 作者简介 韩愈(768~824)字退之,唐代文学家、哲学家、思想家,河阳(今河南省焦作孟州市)人,汉族。祖籍河北昌黎,世称韩昌黎。晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。谥号“文”,又称韩文公。他与柳宗元同为唐代古文运动的倡导者,主张学习先秦两汉的散文语言,破骈为散,扩大文言文的表达功能。宋代苏轼称他“文起八代之衰”,明人推他为唐宋八大家之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名,作品都收在《昌黎先生集》里。韩愈在思想上是中国“道统”观念的确立者,是尊儒反佛的里程碑式人物。 创作背景 《马说》大约作于贞元十一年至十六年之间。其时,韩愈初登仕途,很不得志。曾经三次上书宰相求擢用,但结果是“待命”40余日,而“志不得通”,“足三及门,而阍人辞焉。”尽管如此,他仍然声明自己“有忧天下之心”,不会遁迹山林。 问题介绍 “说”,是古代用以记叙、议论或说明等方式来阐述事理的文体。可以发表议论,也可以记事,属议论文,大多是陈述作者对某个问题的见解,有点像现代杂文的风格,学习时要注意体会。 “说”的语言通常简洁明了,寓意深刻;写法较灵活,跟现代的杂文大体相似,通常采以小见大的办法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理,这就是我们所说的“托物寓意”。 注释

《马说》原文及翻译

《马说》 原文: 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗(zhǐ)辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也。 马之千里者,一食(shi)或尽粟(sù)一石(dàn)。食(sì)马者不知其能千里而食(sì)也。是马也,虽有千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美不外见(xiàn),且欲与常马等不可得,安求其能千里也? 策之不以其道,食(sì)之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰: “天下无马!”呜呼!其真无马邪(yé)?其真不知马也。 译文: 世上有伯乐,这以后才有千里马。千里马经常有,但是伯乐不常有。所以即使有很名贵的马,也只能在仆役的手里受到埋没,跟普通的马一同死在马厩里,不以千里马著称。 日行千里的马,吃一顿有时能吃尽一石粮食。饲养马的人不懂得根据千里马日行千里的特点来喂养它。这马虽然有日行千里的才能,吃不饱,力不足,才能和美好的素质不能显现出来,想要和一般的马一样尚且不可能,怎么能要求它日行千里呢? 驱使它不按照驱使千里马的方法,喂养它不能竭尽它的才能,马鸣叫但不能通晓它的意思,拿起马鞭面对千里马说: “天下没有千里马!”唉!难道真的没有千里马吗?恐怕是真的不能识别千里马吧! 这篇《马说》大约作于贞元十一年至十六年间。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采

纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。 食马者: 食——饲,喂 才美不外见: 见——现,表现 食之不能尽其材: 材——才,才能 其真无马邪: 邪——耶,表疑问,相当于“吗” 借千里马难遇伯乐,比喻贤才难遇明主最终被埋没,揭露封建统治者不识人才、埋没人才的现象,也表达作者怀才不遇的愤意。通假字: 食马者: 食——饲,喂 才美不外见: 见——现,表现 食之不能尽其材: 材——才,才能 其真无马邪: 邪——耶,表疑问,相当于“吗” 大意:

《马说》知识点总结

《马说》知识点总结 一、文学常识 1、作者简介:《马说》的作者韩愈,字退之,是唐代文学家。是“唐宋八大家”之一。因其世居于昌黎,故又称韩昌黎;本文选自《韩愈文选》中的《杂说》,《马说》是其中的第四篇。 2、文体知识:“说”是古代一种议论性体裁,既可以写一事一物,也可以写一种现象,但都是为了抒发作者的感想。常用托物寓意的手法。“马说”即谈马、论马。 二、重点字音 骈pián 槽枥cáo lì祗zhǐ粟sù食不饱shí食马者sì见xiàn 邪yé 三、重点字词 祇辱 ..于槽枥之间(骈:两马并驾。骈死:并列而死。)..于奴隶人之手(只是)(辱没)骈死 不以千里称.也(著称,出名)一食或.尽粟一石(有时) 是.马也(这种)且.欲与常马等.不可得(犹,尚且)(等同,一样)安.求其能千里也(怎么)策之不以其道.(正确的方法) 鸣之而不能通.其意(通晓,明白)执策而临.之(面对) 四、一词多义 策之不以其道(用鞭子打) 执策而临之(马鞭子) 一食或尽粟一石(吃) 食马者不知其能千里而食也(通“饲”,喂) 其真无马邪?(表反问,难道) 其真不知马也(表揣测,恐怕) 五、通假字 1、食.马者不知其能千里而食也:(通“饲”,喂) 2、才美不外见.:(通“现”,表现) 3、食之不能尽其材.:(通“才”,才能) 4、其真无马邪.:(通“耶”,表示疑问,吗) 六、重点句子 1、故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。 因此即使有很名贵的马,也只能在仆役的手下受到屈辱,跟普通的马一起死在槽枥之间,不以千里马的美名而著称。 2、食马者不知其能千里而食也。 喂马的人不懂得根据它日行千里的本领来喂养它。 3、是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?这样的马,虽然有日行千里的才能,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就表现不出来,想跟普通的马一样尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢? 4、策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

马说

<<马说>>中考复习题 1、给加点字注音。骈死(pián)槽枥(cáo)(lì)粟(sù)外见(xiàn)食马(sì)祗(zhǐ) 2、解释下列字的含义。①祗辱于奴隶人之手(只是)②骈死于槽枥之间(并列而死)(喂牲口用的食器)③千里马常有,而伯 乐不常有(可是) 3、填空。①韩愈,字_退之________, ____唐____代著名_文学_________家,他的著作收在《__昌黎先生集_________》里。 他和欧阳修、王安石、柳宗元、曾巩、 苏洵、苏轼、苏辙一起称为“唐宋八大家”。 ③本文中韩愈说明庸者“不知马”的具体表 现的句子是:策之不以其道食之不能尽其 材鸣之而不能通其意。 4.本文中有五个“也”字,请对其所表达的语气分别作出解说。①食马者不知其能千 里而食也 _________②是马也,虽有千里之能 _________ ③安求其能千里也 ___________④其真无马邪?其真不知马也

__________ ⑤不以千里称也 ____________________ ①表示肯定语气,肯定“食马者”的无知。②表示句中停顿,提醒读者注意“食马者”的无知给千里马带来 的严重危害。③表示反诘语气,凝聚着作者愤慨之情。④表示感叹语气,其间既有痛切之感,更有对“食马者”的辛辣嘲讽。⑤表陈述语气,但流露出无限痛惜之情。 5.解释下面句中加点的词。①一食或尽粟一石()②食马者不知其能千里而食也()③且欲与常马等不可得()①有时②它,代千里马③等同,一样 6.找出下列各句中的通假字,并写出它的本字和意义。①才美不外见 _____通 __________ 含义:________________ ②食之不能尽其材____通___含义:_____通____ 含义:_____ ③其真无马邪 _____通_____ 含义:________ ①见现显露(或表现)②材才才能食饲喂③邪耶吗,表疑问 7.翻译下面的句子。①食马者不知其能千里而食也。②安求其能千里也?③鸣之

《马说》原文及翻译

马说 原文: 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗(zhǐ)辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(l ì)之间,不以千里称也。 马之千里者,一食(shi)或尽粟(sù)一石(dàn)。食(sì)马者不知其能千里而食(sì)也。是马也,虽有千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美不外见(xiàn),且欲与常马等不可得,安求其能千里也? 策之不以其道,食(sì)之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪(yé)?其真不知马也。 译文: 世上有伯乐,这以后才有千里马。千里马经常有,但是伯乐不常有。所以即使有很名贵的马,也只能在仆役的手里受到埋没,跟普通的马一同死在马厩里,不以千里马著称。 日行千里的马,吃一顿有时能吃尽一石粮食。饲养马的人不懂得根据千里马日行千里的特点来喂养它。这马虽然有日行千里的才能,吃不饱,力不足,才能和美好的素质不能显现出来,想要和一般的马一样尚且不可能,怎么能要求它日行千里呢? 驱使它不按照驱使千里马的方法,喂养它不能竭尽它的才能,马鸣叫但不能通晓它的意思,拿起马鞭面对千里马说:“天下没有千里马!”唉!难道真的没有千里马吗?恐怕是真的不能识别千里马吧!

这篇《马说》大约作于贞元十一年至十六年间。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。 通假字: 食马者:食——饲,喂 才美不外见:见——现,表现 食之不能尽其材:材——才,才能 其真无马邪:邪——耶,表疑问,相当于“吗” 大意:本文借伯乐和千里马为喻,表达了作者怀才不遇之情和对统治者埋没摧残人才的愤懑和控诉。

马说(1)

马说 韩愈 教学目标 1.知识与技能 (1)了解作者韩愈的有关情况及本文写作背景。 (2)领会、掌握文章词、句、段的含义,读懂文章。 (3)理解作者托物寓意,以马喻人的写法。 (4)能背诵、默写课文。 2.过程与方法 (1)课前查找资料,通过预习,初步了解文章大意。 (2)课堂采取自读、朗诵、讨论、练习相结合的方式,加深对课文的理解。(3)课后结合相关资料及练习题,巩固所学知识 3.情感态度与价值观 (1)认识到封建社会中人才被埋没的原因,加深对封建社会的认识。 (2)体会文中韩愈所表露出的在压抑中奋起的个性。 (3)在现实社会中既重视老师、伯乐的作用,又不坐等伯乐发现自己,而要努力学习真本领,积极推销自己,使才能得到发挥。 教学重点 1.读懂理解课文,并能熟读成诵。 2.加强人才观教育。 教学难点 韩愈为什么会产生“千里马常有,而伯乐不常有”的感慨? 教学方法 自读法、诵读法、讨论法、练习法相结合。 教学准备:多媒体 教学课时:1课时 一.导入新课 (多媒体展示刘翔跨栏照片) 刘翔是中国运动员的骄傲,他在雅典奥运会上以12秒91的成绩平了世界纪录,取得男子110米栏冠军。但小时候刘翔练的并不是110米栏,而是跳高,曾经跳过1.97米的好成绩。1995年,在上海青少年田径比赛中刘翔在自己的副项100米上表现突出,这吸引了上海市第二少体校的跨栏教练方水泉的注意,并将其领上了跨栏的跑道。12岁的刘翔改练跨栏,开始在新的领域中崭露头角。后来又幸运的遇到了教练孙海平,最终一飞冲天。方水泉和孙海平就是能识刘翔这匹“千里马”的“伯乐”。今天,我们就要学习一篇有关伯乐和千里马的文章,唐代文学家韩愈的《马说》。 二.文体及作者简介 多媒体展示“作者简介”和关于“说”的文体简介。 三.初读课文,整体感知 1.探讨“食”字的读法,带动对这个字的理解,然后欣赏多媒体配乐朗诵 2.一个学生朗读,然后全体朗读。 四.细读课文,疏通文意 1.以小组为单位进行交流,着重词语解释和句子翻译,将不能解决的字、词或

初中文言文:《杂说四·马说》原文译文赏析

初中文言文:《杂说四·马说》原文译文赏析 《杂说四·马说》 唐代:韩愈 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有 名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。(祗辱一作:只辱) 马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是 马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等 不可得,安求其能千里也?(食马者通:饲) 策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也! 【译文】 世上先有伯乐,然后有千里马。千里马经常有,但是伯乐不常有。所以即使有名贵的马,仅仅辱没在仆役的手中,跟普通的马一同死在 槽枥之间,不以千里马著称。 日行千里的马,吃一顿有时能吃完一石粮食。喂马的人不知道它 能日行千里而像普通的马一样来喂养它。这样的马,虽然有日行千里 的能力,但吃不饱,力气不足,才能和美德不能表现在外面。想要和 普通的马一样尚且做不到,怎么能够要求它(日行)千里呢? 不按照驱使千里马的准确方法鞭打它,喂养它却不能竭尽它的才能,听千里马嘶鸣,却不能通晓它的意思,拿着鞭子面对它,说: “天下没有千里马!”唉,难道真的没有千里马吗?大概是真的不认 识千里马吧! 【注释】

伯乐:孙阳。春秋时人,擅长相(xiàng)马(现指能够发觉人 才的人)。 千里马:原指善跑的骏马,可以日行千里。现在常用来比喻人才;特指有才华的人。 而:表转折。可是,但是。 故虽有名马:所以即使有名贵的马。故:因此。虽:即使。名: 名贵的。 祗辱于奴隶人之手:也只能在马夫的手里受到屈辱(或埋没)。 祗(zhǐ):仅仅。奴隶人:古代也指仆役,这里指喂马的人。 辱:这里指受屈辱而埋没才能。 骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间:(和普通的马)一同 死在马厩里。骈,两马并驾。骈死:并列而死。于:在。槽枥:喂牲 口用的食器,引申为马厩。 不以千里称也:不因日行千里而。指马的千里之能被埋没。以:用。称:出名。 马之千里者:之,定语后置的标志。 一食:吃一顿。食,吃。 或:有时。 尽全,这里作动词用,是“吃尽”的意思。 粟(sù):本指小米,也泛指粮食。 石(dàn),容量单位,十斗为一石,一石约等于一百二十斤。 三十斤为钧,四钧为石。 食马者:食,通“饲”,喂。

马说1

高城初中初三语文导学案 学习目标 1.疏通文意,背诵课文。 2.积累文言词语。 前置研究: 1、看到《马说》这个题目,你能想起与“马”有关的哪些成语、故事、歌曲?“说”是古代的一种文体,你还能想起哪些古代文体? 字词。 交流展示: 1、小组内交流“前置研究”中的相关内容。 2、班内分组展示课文翻译。师生就疑难问题共同解决。背诵课文: 在理解课文的基础上,熟读课文,并且达到背诵要求。 文言词语积累: 1、解释“之”字在句子中的含义并从所学文言文中再找出一个同义的句子。 A 马之千里者() B 策之不以其道() C 名之而不能通其意() D 祗辱于奴隶人之手() 2、请从文中找出含有通假字的四个句子抄写在下面,并按“读音、所通的字、含义”格式解释。 拓展阅读: 请同学们阅读伯乐与千里马的故事。 汗明见春申君,候问三月,而后得见。谈卒,春申君大悦之。……汗明曰:“君亦闻骥乎?夫骥之齿至矣(能驾车的年头满了)服(驾)盐车而上太行。蹄申(同“伸”)膝折,尾湛(同“沉”)(同“肤”)溃,漉汁洒地,白汗交流,中阪迁延(行动迟缓),负辕不能上。伯乐遭之,下车攀而哭之,解衣(苎麻织成的衣)以(覆盖)之。骥于是(同“俯”)而喷,仰而鸣,声达于天,若出金石声者,何也?彼见伯乐之知己也。……”《战国策·楚策四》 教学后记:

高城初中初三语文导学案 学习目标 1.背诵课文,理解托物寓意的写法。 2.理解文章的寓意,体会作者的情感。 前置研究: 1、探究文章寓意。 ①千里马的处境(悲惨遭遇)是(原文回答) ②千里马的特点是(原文回答) ③千里马遭受到了哪些不公正的待遇(千里马被埋没的直接原因)(原文回答) ④食马者的愚妄无知表现在(原文回答) ⑤千里马被埋没的根本原因是(原文回答) ⑥揭示作者观点的句子是(原文回答) ⑦千里马比喻()伯乐比喻() 食马者比喻() ⑧请你用自己的语言概括回答文章的寓意: 2、感悟作者的情怀 写作背景:《马说》大约作于贞元十一年至十六年间。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。 请同学们结合写作背景,体会作者借“千里马”不遇“伯乐”的遭遇,寄托了怎样的思想感情。请你用简练的语言概括回答。 展示交流: 1、先在小组内交流“前置研究”中的相关内容。 2、然后班内展示,师生就疑难问题共同解决。 合作探究: 当今社会需要什么样的人才?怎样才能做到多出人才、人尽其才?请你联系实际谈谈自己的看法。 拓展延伸: 1、请同学们阅读韩愈《马说》的姊妹篇《龙说》,完成下列题目。 龙嘘气成云,云固弗灵于龙也。然龙乘是气,茫洋穷乎玄间,薄日月,伏光景,感震电,神变化,水下土,汩陵谷,龙亦灵怪亦哉? 云,龙之所能使为灵也;若龙之灵,则非云之所能使之灵也。然龙弗得云,无以神其灵矣。失其所凭依,信不可欤!异哉!失其所凭依,乃其所自为也。《易》曰:“云从龙。”既曰龙,云从之矣。 (1)理解句子中词语的含义。 ①云固弗灵于龙也(于:) ②然龙乘是气,茫洋穷乎玄间(是:) ③云亦是灵怪矣哉(亦:) (2)翻译下列文言句子。 ①失其所凭依,信不可欤! ②异哉!其所凭依乃其所自为也。 (3)理解。 文中龙比喻(),云比喻(),作者借“龙嘘气成云”,然后“乘是气茫洋穷乎玄间(宇宙间)”的传说,比喻: 2、《马价十倍》 人有卖骏马者,比三日立市,人莫之知。往见伯乐,曰:“臣有骏马欲卖之,比三日立于市,人莫与言。愿子还而视之,去而顾之,臣请献一朝之贾。”伯乐乃还而视之,去而顾之。一旦而马价十倍。 (1)链接文本,解释重点字后,试翻译全文 (2)读完短文,你获得怎样的启示? 教学后记:

九年级语文上册第六单元24马说教案语文版

24 马说 1.知识与技能目标: 掌握重要的文言实词、虚词并能正确翻译文言语句。 2.过程与方法目标: 学习本文托物寓意的写法,体会作者思想感情。 3.情感态度与价值观目标: 了解封建社会人才被埋没的可悲状况,珍惜当下。 目标1、2、3。 指导法、诵读法、自主法、合作法、探究法。 多媒体、相关课件。 一、情景导入生成问题 请同学们说说有关马的成语,(一马当先、跃马扬鞭、天马行空、千军万马、马到成功、马不停蹄、老马识途、车水马龙……)从这些成语中,我们不难看出,从古至今,人们都喜欢马,对马的印象非常好。唐代文学家韩愈就写过一篇有关马的文章,今天我们就一起来学习《马说》这篇文章。 二、自学互研生成新知 步骤一知识梳理夯实基础 1.文学常识 (1)作者简介 韩愈(768—824),字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人,世称“韩昌黎”“昌黎先生”。唐代杰出的文学家、思想家、哲学家、政治家,韩愈与柳宗元同为唐代“古文运动”的倡导者,被后人尊为“唐宋八大家”之首,著有《韩昌黎集》。 (2)背景链接 这篇《马说》大约作于贞元十一年至十六年间。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。 2.生难字词 (1)字音 (cáo lì) 伯乐.(lè)骈.(pián)槽枥 .. 食.马者(sì) 食.不饱(shí) 外见.(xiàn) 一食.或尽粟一石(shí)

之: 虽有千里之.能:用在定语或中心词之间,表修饰,领属的关系,相当于“的” 执策而临之.:代词,代指千里马 步骤二整体感知走进文本 1.朗读指导。 朗读划节奏,自己朗读,注意读准字音,读出节奏,读出情感。 2.熟读课文,归纳文章层次结构。 第一段揭示全文论点,接着从正反两方面对论点作概括论述。第二段进一步从反面展开论述,说明伯乐对千里马的重要性。第三段对“策马者”进行辛辣的讽刺“不知马”。 三、合作探究生成能力 步骤三精读课文深入了解 1.文章一开头,作者是如何阐述“伯乐”和“千里马”之间的关系的? 交流展示:世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。 2.没有遇见伯乐,千里马的命运会如何? 交流展示:祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。 3.千里马的才能为何被埋没?其根本原因是什么? 交流展示:“食马者不知其能千里而食也”“食不饱,力不足,才美不外见”。根本原因是食马者不知其能千里而食也。 4.文段中那些语句刻画了食马者的浅薄愚妄? 交流展示:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!” 5.本文中“伯乐”“千里马”“食马者”各比喻了什么样的人? 交流展示:伯乐比喻善于识别人才的统治者;千里马比喻人才;食马者比喻不能识别人才的封建统治者。 6.本文通过描写千里马的遭遇,表达韩愈怎样的思想? 交流展示:表达作者怀才不遇,壮志难酬的愤慨心情。 7.读完本文,你认为要成为千里马必须具备哪些条件? 交流展示:要具备千里马的才能;要有识别人才、赏识人才的伯乐;要把握住机遇;要有适合成长的环境。 步骤四深层探究局部突破 本文的论点是什么?作者是如何层层深入论证的? 交流展示:第一句揭示全文论点,接着从正反两方面对论点作概括论述。第二段进一步从反面展开论述,说明伯乐对千里马的重要性。第三段对“策马者”进行辛辣的讽刺,结尾再次强调造成不合理现象的原因是“不知马”与开头的论点相照应。 四、当堂演练达成目标

《马说》

《马说》复习题篇 一、文学常识 1、作者韩愈,字退之,唐代文学家、哲学家,祖籍昌黎,世称“韩昌黎”。谥号文,人称韩文公,与柳宗元共同倡导古文运动,世称“韩柳”。有“文起八代之衰”的美誉,被列为“唐宋八大家”之首,唐宋八大家分别指:韩愈、柳宗元、欧阳修、王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩。中华五圣之首——文圣 著有《昌黎先生集》。 2、体裁:说,是古代的一种议论性的文体,大多是针对一事、一物或一种现象发表自己的看法,申述作者的观点,抒发作者的感情。写法上,既可以叙事。也可议论。 3、出处:本文选自《韩愈文选》的《杂说》的第四篇。《龙说》是它的姊妹篇。 二、解词 辱:指受屈辱而埋没才能。奴隶:指仆役。 骈:两马并驾。骈死:并列而死。 槽枥:喂牲口用的食器。以:因为。 称:著称,出名。一食:吃一顿。 或:有时。食:通“饲”,喂。 是:这样。美:指美好的品质。 外见:表现在外面。见:通“现”,表现,显现。 且:尚且。等:等同,一样。 安:怎么。策:马鞭,引申为鞭打,这里是鞭策,驾驭。 策之:驱使它。道:正确的方法。 材:通“才”,才能。通:通晓,明白 执:握。策:马鞭子。 临:面对。其:难道,表反问语气。 邪:同“耶”,表示疑问,相当于“吗”。其:恐怕,表推测语气。 通假字 ①“食”通“饲”:喂。②“见”通“现”表现,显现。 ③“材”通“才”,才能。④“邪”通“耶”表示疑问语气。 古今异义 安:古义(怎么)今义(安定) 词类活用 才美不外见:外,名词作状语,从外面。 一词多义 1、食:①食不饱:吃。②一食或尽粟一石:吃一顿。 2、策:①执策而临之:马鞭子。②策之不以其道:马鞭,引申为鞭打,这里意为鞭策,驾驭。 3、虽:①故虽有名马:即使。②虽有千里之能:虽然。 4、其:①鸣之而不能通其意:代词,指千里马。②其真无马耶:难道。③其真不知马也:恐怕。 5、尽:①一食或尽粟一石:吃尽。②食之不能尽其材:竭尽。 三、理解性默写 1、本文的中心论点/点明伯乐对千里马的命运起决定作用的句子/表明千里马和伯乐关系的句子:

马说最全解释

原文 译文 注释 一、词语解释 二、通假字 三、古今异义 四、一词多义 五、实词 六、虚词 七、词类活用 八、特殊句式 作者简介 写作背景 文章出处 整体感知 层次划分 原文 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽枥之间,不以千里称也。 马之千里者,一食(shí)或尽粟一石(dàn)。食(sì)马者不知其能千里而食(sì)也。是马也,虽有千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美不外见(xiàn),且欲与常马等不可得,安求其能千里也? 策之不以其道,食(sì)之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其(qí)真无马邪(yé)?其(qí)真不知马也!

译文 世上有了伯乐(这样的人),在这以后才有了千里马。能日行千里的名马经常有,可是伯乐(这样的人)却不常有。因此即使有名贵的马,也只能在仆役的手下受屈辱,(跟普通的马)一同死在马厩(jiu)里,不能凭借日行千里的能力而著称。 日行千里的马,一顿有时能吃一石粮食。喂马的人不知道它有日行千里的能力,把它当作普通马来喂养。这样的马,即使有日行千里的才能,但是吃不饱,力气不足,它的才能和特长也就表现不出来,想要跟普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢? 鞭打它不按照正确的方法,喂养它又不能使它充分发挥自己的才能,听它嘶叫,却不能通晓它的意思,握着鞭子对着千里马说:“天下没有千里马!”唉!难道真的没有千里马吗?(大概,恐怕)是他(们)真的不认识千里马呀! 注释 一、词语解释 1、伯乐:春秋时秦穆公时人,姓孙,名阳,擅长相(xiàng)马。 2、祗辱于奴隶人之手:只是辱没在马夫的手里。祗:通“只”,只是。辱,受屈辱。之:的。奴隶人:仆役。 3、骈(pián)死于槽枥(cáolì)之间:(和普通的马)一同死在马厩(jiù)里。骈:两马并驾。骈死,并列而死。槽,喂牲口用的食器。枥,马棚。 4、不以千里称也:不因为日行千里而著称。以,凭借,因为。称,著称。千里:日行千里 5、马之千里者:能日行千里的马。之,助词。此句“马”和“千里者”是部分复指关系。 6、一食(shí):吃一顿。或尽粟一石:有时要吃尽食料一石(dàn)。或,有时。尽,全,这里作动词用,是“吃尽”的意思。粟,本指小米,也泛指粮食。石,十斗为石。