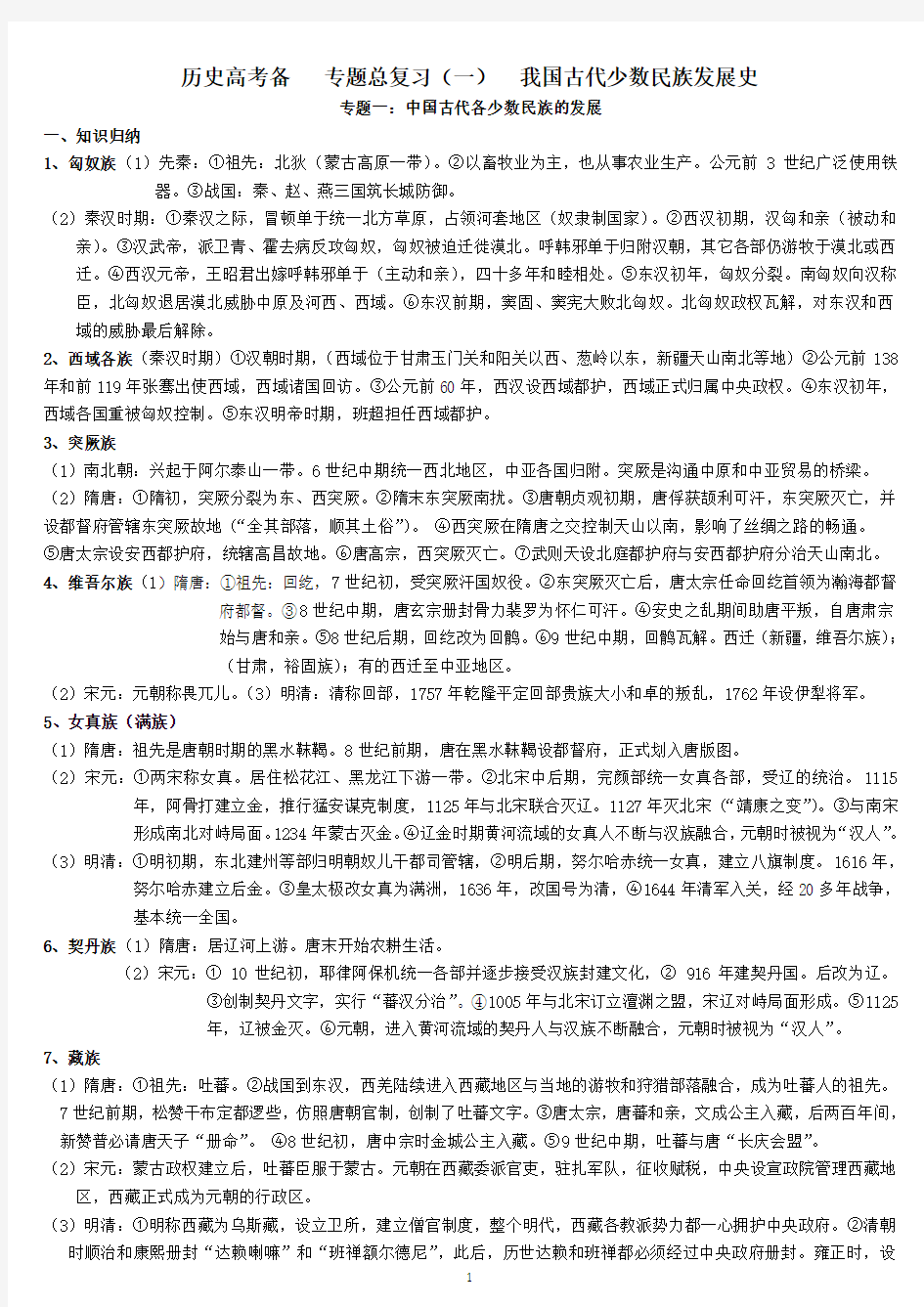

专题总复习(一) 我国古代少数民族发展史

历史高考备专题总复习(一)我国古代少数民族发展史

专题一:中国古代各少数民族的发展

一、知识归纳

1、匈奴族(1)先秦:①祖先:北狄(蒙古高原一带)。②以畜牧业为主,也从事农业生产。公元前3世纪广泛使用铁

器。③战国:秦、赵、燕三国筑长城防御。

(2)秦汉时期:①秦汉之际,冒顿单于统一北方草原,占领河套地区(奴隶制国家)。②西汉初期,汉匈和亲(被动和亲)。③汉武帝,派卫青、霍去病反攻匈奴,匈奴被迫迁徙漠北。呼韩邪单于归附汉朝,其它各部仍游牧于漠北或西迁。④西汉元帝,王昭君出嫁呼韩邪单于(主动和亲),四十多年和睦相处。⑤东汉初年,匈奴分裂。南匈奴向汉称臣,北匈奴退居漠北威胁中原及河西、西域。⑥东汉前期,窦固、窦宪大败北匈奴。北匈奴政权瓦解,对东汉和西域的威胁最后解除。

2、西域各族(秦汉时期)①汉朝时期,(西域位于甘肃玉门关和阳关以西、葱岭以东,新疆天山南北等地)②公元前138年和前119年张骞出使西域,西域诸国回访。③公元前60年,西汉设西域都护,西域正式归属中央政权。④东汉初年,西域各国重被匈奴控制。⑤东汉明帝时期,班超担任西域都护。

3、突厥族

(1)南北朝:兴起于阿尔泰山一带。6世纪中期统一西北地区,中亚各国归附。突厥是沟通中原和中亚贸易的桥梁。(2)隋唐:①隋初,突厥分裂为东、西突厥。②隋末东突厥南扰。③唐朝贞观初期,唐俘获颉利可汗,东突厥灭亡,并设都督府管辖东突厥故地(“全其部落,顺其土俗”)。④西突厥在隋唐之交控制天山以南,影响了丝绸之路的畅通。

⑤唐太宗设安西都护府,统辖高昌故地。⑥唐高宗,西突厥灭亡。⑦武则天设北庭都护府与安西都护府分治天山南北。

4、维吾尔族(1)隋唐:①祖先:回纥,7世纪初,受突厥汗国奴役。②东突厥灭亡后,唐太宗任命回纥首领为瀚海都督

府都督。③8世纪中期,唐玄宗册封骨力裴罗为怀仁可汗。④安史之乱期间助唐平叛,自唐肃宗

始与唐和亲。⑤8世纪后期,回纥改为回鹘。⑥9世纪中期,回鹘瓦解。西迁(新疆,维吾尔族);

(甘肃,裕固族);有的西迁至中亚地区。

(2)宋元:元朝称畏兀儿。(3)明清:清称回部,1757年乾隆平定回部贵族大小和卓的叛乱,1762年设伊犁将军。

5、女真族(满族)

(1)隋唐:祖先是唐朝时期的黑水靺鞨。8世纪前期,唐在黑水靺鞨设都督府,正式划入唐版图。

(2)宋元:①两宋称女真。居住松花江、黑龙江下游一带。②北宋中后期,完颜部统一女真各部,受辽的统治。1115年,阿骨打建立金,推行猛安谋克制度,1125年与北宋联合灭辽。1127年灭北宋(“靖康之变”)。③与南宋

形成南北对峙局面。1234年蒙古灭金。④辽金时期黄河流域的女真人不断与汉族融合,元朝时被视为“汉人”。(3)明清:①明初期,东北建州等部归明朝奴儿干都司管辖,②明后期,努尔哈赤统一女真,建立八旗制度。1616年,努尔哈赤建立后金。③皇太极改女真为满洲,1636年,改国号为清,④1644年清军入关,经20多年战争,

基本统一全国。

6、契丹族(1)隋唐:居辽河上游。唐末开始农耕生活。

(2)宋元:① 10世纪初,耶律阿保机统一各部并逐步接受汉族封建文化,② 916年建契丹国。后改为辽。

③创制契丹文字,实行“蕃汉分治”。④1005年与北宋订立澶渊之盟,宋辽对峙局面形成。⑤1125

年,辽被金灭。⑥元朝,进入黄河流域的契丹人与汉族不断融合,元朝时被视为“汉人”。

7、藏族

(1)隋唐:①祖先:吐蕃。②战国到东汉,西羌陆续进入西藏地区与当地的游牧和狩猎部落融合,成为吐蕃人的祖先。

7世纪前期,松赞干布定都逻些,仿照唐朝官制,创制了吐蕃文字。③唐太宗,唐蕃和亲,文成公主入藏,后两百年间,新赞普必请唐天子“册命”。④8世纪初,唐中宗时金城公主入藏。⑤9世纪中期,吐蕃与唐“长庆会盟”。

(2)宋元:蒙古政权建立后,吐蕃臣服于蒙古。元朝在西藏委派官吏,驻扎军队,征收赋税,中央设宣政院管理西藏地区,西藏正式成为元朝的行政区。

(3)明清:①明称西藏为乌斯藏,设立卫所,建立僧官制度,整个明代,西藏各教派势力都一心拥护中央政府。②清朝时顺治和康熙册封“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”,此后,历世达赖和班禅都必须经过中央政府册封。雍正时,设

驻藏大臣代表中央同达赖和班禅共同管理西藏事务,乾隆时,建立金瓶掣签制度。

8、党项族

(1)隋唐:羌族的一支,唐中期居住宁夏、甘肃、陕西西北一带。

(2))宋元:1038年,元昊建西夏。①仿效唐宋政治制度,设中书省、枢密院等机构。②推行科举制;创制西夏文。③1044年元昊与宋和议,宋夏之间基本维持了和平局面,民族融合进一步加强。后被蒙古所灭。

9、蒙古族

(1)宋元:生活在蒙古高原上。12世纪中后期,铁木真统一蒙古。1206年建立蒙古汗国后发动征伐战争,西达中亚、俄罗斯,南达到印度河流域,先后臣服西夏、金、吐蕃、大理等政权,1271年忽必烈改为元,定都大都。元朝统治中心完全向中原转移。1276年灭南宋,统一中国。1368年,元朝灭亡。

(2)明清:①明代内地蒙古族与其它民族融合。草原蒙古族分为鞑靼、瓦剌等部。②明朝永乐年间,鞑靼和瓦剌的首领先后接受明朝封号。③明朝中期,瓦剌威胁明朝统治。④明朝后期,鞑靼首领俺答汗被明朝封为顺义王,蒙汉两族和平友好数十年。⑤明末清初,分为漠南、漠北、漠西三大部。清采取“联蒙制汉”的方针,入关前,漠南蒙古已经归属清,后漠北和漠西蒙古也臣服清。⑥1757年乾隆平定漠西蒙古准噶尔部叛乱,设乌里雅苏台将军和科布多参赞大臣。⑦乾隆时,土尔扈特部回归祖国(1771年,渥巴锡)。

10、南诏-大理

(1)隋唐:彝族和白族的祖先。7世纪前期,六诏中的南诏建立政权。8世纪前期,被唐玄宗册封为云南王。

(2)宋元:大理政权建立,后被蒙古灭掉。

11、回族元朝时由阿拉伯人、波斯人与汉、蒙、畏兀儿等民族杂居通婚而成

12、五胡演变:(1)匈奴:先秦北狄,隋唐以后,匈奴逐渐融合于其他民族之中,不复见于记载。(2)鲜卑:先秦东胡。后拓拔宏

(孝文帝)建立魏,史称北魏。北魏分裂以后,鲜卑族逐渐消失,大部分族人融合于汉族之中,而少部分则融进了奚(有传实为鲜卑族后裔)和契丹中(3)羯:为晋人对杂胡的泛称,其来源至今仍然扑朔迷离,后世记载甚少(4)氐:先秦西戎,隋唐以后,氐族已不复见于记载,融合于各个民族之中。(5)羌:先秦的西戎,长期活跃在中国西北一带

二、规律小结:1、从秦汉至明清,整个中国的历史就是统一的多民族国家发展的历史。

2、各少数民族在与中原汉族的交流、融合中,不断向前发展,为祖国的统一与强盛作出了贡献。

三、高考热点冷点1、各少数民族在不同历史阶段发展的主要状况和重要历史事件,是历年高考的重点。

2、各民族间融合的背景、方式和影响,是高考的冷点。

四、巩固练习

1、匈奴分裂为南北二部,南匈奴南下与汉人杂居发生在 A、秦朝 B、西汉 C、东汉D、西晋

2、“西藏的布达拉宫是世界文化遗产,初为唐时吐蕃赞普松赞干布为文成公主营建,清代重修。‘布达拉’,梵语意为佛

教圣地”。对上文蕴含信息归纳完整的是①藏族在唐时称吐蕃②唐蕃和亲③佛教文化的历史传承④藏族文化在祖国和世界文化中占有重要地位 A、①②③④ B、①②③C、②③ D、③④

3、宋辽通过澶渊之盟维持了较长时间的和平。这次议和的背景是

A、辽国财政无力支持战争

B、辽军的进攻受到遏制

C、北宋在财政上非常充足

D、北宋军事占绝对优势

4、达赖和班禅是西藏的宗教领袖。从乾隆年间起,其继承人由

A、金瓶掣签决定

B、宗教上层人士推举

C、中央政府直接任命

D、达赖、班禅互相指定

5、辽与西夏分别是契丹与党项建立的少数民族政权,两者的相似之处是

A、两族均源出秦汉时期的东胡

B、创立政权在宋朝建立之后

C、仿汉字结构创制本民族文字

D、均曾与北宋结为兄弟之国

6、司马迁在《史记》中把张骞的事迹称之为“凿空”。这里对“凿空”的理解最准确的是

A将佛教文化介绍到中原地区B开辟中原与西域的交通要道C代表中央政府管辖西域地区D解除匈奴对西汉王朝的威胁7、唐朝时,回纥首领请开“参天可汗道”,政府应允。关于这条道路,下列说法不正确的是

A开通于唐太宗时期B是唐代民族融合不断加强的见证C为地区间的商旅活动提供了方便D直接导致了回纥各部归附唐朝8、一位士人经历了一场剧变后,指出这是因为当时国家集权太甚,“万里之远,皆朝廷所制”,地方无力,导致“外寇凭

陵时而莫御,仇耻最甚而莫报”的结果,这位学者可能经历的是以下哪一场事件?

A、唐朝安史之乱

B、北宋亡于女真

C、清军人关,取得政权

D、八国联军侵华

9、《史记》载:汉初匈奴冒顿单于以其“控弦之士”三十万,是“诸引弓之民,并为一家”这里的记载主要反映了匈奴

A、实现了民族内部的统一

B、进兵南犯汉族

C、实现了北方草原的统一

D、进兵西犯西域各族

10、“一国两制”是一项伟大的构想,成功解决了港澳问题。其实,在中国历史上就有这样的的先例,如辽统治者在其统治区内实行“蕃汉分治”的政治制度。其积极意义不包括

A、有利于缓和契丹与汉族的矛盾

B、有利于适用契丹控制的不同地区的统治需要

C、使契丹族各部得以统一

D、有利于辽的统治巩固

二主观题

一位西方把学家说,土尔扈特人回归的悲壮之举,“是值得我们传诵的一篇伟太的叙事史诗”。

结合所学知识,回答下列问题

(1)分析土尔扈特回归的原因。(12分)

(2)如何理解土尔扈特回归是“值得我们传诵的一篇伟大的叙事史诗”(8分)

专题二:我国古代中央政府与少数民族的关系

一、知识归纳

1、春秋战国:①除中原的华夏族外,北有匈奴、东胡,西方有戎,南方有越等。②民族融合的途径为经济文化交流和频

繁的战争。③民族关系是融合与兼并的过程,为秦建立统一的多民族国家奠定了基础。

2、秦汉(形成与发展)

(1)秦与匈奴:派蒙恬北击匈奴,取得河套地区,移民置县,修筑万里长城御其南下。

(2)两汉与匈奴:①西汉初期(“被动和和亲”,贸易往来)。作用:缓和匈、汉关系,威胁未解除。②汉武帝时(“战争”)。

原因:国力强盛。军事反攻,卫青、霍去病率兵与匈奴进行三次大战。作用:匈奴受重创,被迫迁徙漠北。双方争夺的重点转移到西部。③汉元帝时(“主动和亲”),昭君出塞。作用:密切汉匈关系,经济文化增多,四十多年和睦相处。④东汉初年(匈奴分裂:南匈奴向汉称臣),北匈奴退居漠北仍威胁中原及西域。⑤东汉前期(“战争”),窦固、窦宪先后出击匈奴。作用:北匈奴政权瓦解,北匈奴对东汉和西域的威胁最后解除。

(3)两汉与西域:①前138年和前119年张骞两次出使西域。其意义为:张骞通西域,与西域各国建立起友好关系,扩大了西汉的影响,汉与西域个政治联系加强;西域交通畅通以后,天山南北地区第一次与内地联成一体;中原同西域乃至更远地区之间经济文化联系日益密切,中原大量的丝织品和金属工具向西输送,铸铁技术、井渠法也传到西域,这促进了西域社会的进步;同时,西域地区的葡萄、石榴等作物传入内地,丰富了中原的物质生活;丝绸之路畅通,促成了欧亚几大文明在这里汇聚。②前60年,西汉宣帝时设西域都护,管理西域,保护商旅往来。西域都护的设置,标志着西域开始正式归属中央政权。③东汉初年无力顾及西域,西域各国重新被匈奴控制。④东汉汉明帝时,班超经营西域,被任命为西域都护,管辖西域。

(4)秦汉与越族关系:①秦:修灵渠;设置桂林、南海、象郡三郡。②汉武帝:在南越设南海等九郡,进行有效的管理。(5)秦汉与西南夷:①秦加强对西南地区的统治。②汉武帝设郡。西汉末年,夷人反抗。③东汉初,重新并入汉朝版图。

3、隋唐(繁荣)

(1)表现:①北方突厥、回纥、靺鞨,西南吐蕃、南诏等先后建立政权,开发了祖国边疆地区;②交通的发达使中原和边疆往来密切,促进了边疆地区经济文化的发展;③统治者推行较为开明的民族政策,在边疆少数民族地区设立机构,加强了中央王朝对各民族地区的管辖,汉族与边疆民族的交往空前频繁。

(2)隋唐与突厥:①隋初,突厥分裂为东、西突厥。隋末东突厥南扰。②唐太宗设都督府管辖东突厥灭亡,唐太宗采取开明政策,在不改变原有部落组织、风俗的情况下,设都督府管辖,仍以突厥贵族为都督、将军。这一政策对北方各族产生巨大影响,他们纷纷入朝,尊称唐太宗为“天可汗”。西突厥在隋唐之交势力强大,控制天山以南西域各地,影响丝绸之路的畅通。唐太宗征服依附西突厥的高昌,置安西都护府。唐高宗大破西突厥,西突厥灭亡。武则天置北庭都护府,管辖西突厥故地。

(3)唐与回纥的关系:7世纪初,回纥在色楞格河一带游牧,受突厥汗国奴役。东突厥灭亡后,回纥南移,归附唐朝。

唐太宗任回纥首领为瀚海都督府都督。8世纪中期,回纥首领骨力裴罗统一回纥,唐玄宗册封骨力裴罗为怀仁可汗。

安史之乱期间,回纥兵助唐平安史之乱。从唐肃宗开始,几次和亲。回纥人来中原经商,部分贵族开始修宫殿定居。(4)唐与靺鞨的关系:7世纪中期以后,靺鞨的黑水和粟末两部强大起来。8世纪前期,唐在黑水靺鞨地区设置都督府,任命其首领做都督。黑水靺鞨地区正式划入唐朝版图。7世纪末,粟末部首领大祚荣建立政权。开元初,唐玄宗封大祚荣为渤海郡王。统辖忽汗州,加授忽汗州都督。从此,粟末靺鞨以渤海为号,渤海正式划入唐朝版图。渤海仿照唐朝实行州县制,农业采用中原先进技术。向唐进贡,唐与渤海贸易频繁。

(5)唐与南诏的关系:8世纪前期,南诏首领皮罗阁在唐玄宗支持下,统一六诏,唐玄宗封皮罗阁为云南王。

(6)唐与吐蕃的关系:唐太宗时期,文成公主与吐蕃松赞干布和亲,有利于吐蕃经济文化的发展。唐蕃自此结为姻亲之好,两百年间,新赞普即位,必请天子“册命”。8世纪初,唐中宗时,金城公主和亲。9世纪中期,吐蕃与唐“长庆会盟”。

4、辽、宋、夏、金时期(民族政权对峙,封建生产关系传播,民族大融合)

(1)宋辽关系:宋太宗为了夺取幽云等州,两次北伐,结果失败,宋由进攻转向防御,确立了“守内虚外”的政策,把主要力量转向对人民的防范与镇压。澶渊之盟(1005年)的背景:1004年,辽军逼近东京,宋真宗亲征,士气大振,辽提出议和,1005年宋辽订立和议,即澶渊之盟。内容:宋每年送给辽“岁币”,辽撤兵;双方约为兄弟之国,各守边界。影响:“岁币”加重了北宋人民的负担,加剧了北宋的财政困难;使宋辽边境安宁,双方贸易兴旺,加强了汉族与契丹族的友好关系,促进了民族融合。

(2)宋夏关系:宋夏之战:元昊称帝后与宋不断交兵,双方损失很大。宋夏之和:元昊请和,1044年,宋、夏双方订立和议:内容:元昊取消帝号,北宋册封其为夏国主,夏对宋称臣;宋每年送给西夏“岁币”;重开边境贸易。影响:从此以后,宋夏之间基本上维持了和平局面,民族融合进一步加强。

(3)宋、金关系:①宋、金联合灭亡辽。金军又攻宋,北宋李纲抵抗。1127年,靖康之变,金灭北宋。北方义军抗金:代表是太行山一带的八字军。②岳飞抗金的胜利原因:抗金是正义的战争,得到人民的拥护与支持;岳家军纪律严明、战斗力较强;采取了联合北方义军的正确方针;其它抗金队伍的支持与配合。评价岳飞:岳飞的抗金斗争,维护了中原与南方的先进封建文化,维护了人民的利益,所以受到人民的尊敬。其忠君思想体现出时代的悲剧。③绍兴议和的内容:规定东起淮水,西至大散关以北的土地归金朝统治;南宋皇帝向金称臣;每年向金输纳岁币。影响:确立了南

宋与金的对峙局面。④评价:条约给南宋人民带来了沉重负担,但在客观上,使双方减少了战争,彼此获得一个较长时期的相对安定的和平局面,有利于南北方经济的恢复和发展,有利于各族人民的友好交往。

5、元朝(发展)

(1)蒙古与周边民族的关系:1234年蒙古灭金,后又招降吐蕃,征服大理。(2)元朝建立后与1276年灭亡南宋。(3)元朝大一统局面的出现,促进了我国统一的多民族国家的发展,具体表现在:汉族迁居边疆、带去先进生产技术,开发了边疆经济;边疆各族入居中原与江南,同汉族杂居,加强了民族融合;辽金时期入居黄河流域的契丹人和女真人,与汉族相融合,在元朝时已被视为汉人;信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人同我国的汉族、蒙族、畏兀儿等民族长期杂居、通婚,开始形成一个新的民族――回族;西藏正式成为元朝的行政区,在中央设宣政院管辖西藏地区。元朝在澎湖设巡检司,加强对琉球的管辖。

6、明清(巩固)

(1)明清与蒙古族的关系:①明朝时期:永乐年间,鞑靼和瓦剌接受明封号,北方相对安定。中期,关系紧张,瓦剌骑兵曾直抵北京,明修缮长城,加强边防驻兵抵御。后期,和平友好,明朝封他为顺义王,双方恢复封贡互市。②清朝:清军入关前,清采取“联蒙制汉”的方针,入关后,漠南蒙古已经归属清,漠北和漠西蒙古也臣服清。17世纪中期,漠西蒙古准噶尔部占领天山南北又进攻漠北和漠南蒙古,成为割据势力。清军与准噶尔部噶尔丹及其后继者进行了约70年的斗争,终于在1757年粉碎了这一割据势力,统一天山南北。清政府设乌里雅苏台将军和科布多参赞大臣,直接掌管蒙古各部军政大权。清朝乾隆年间,土尔扈特部回归祖国(1771年,渥巴锡)。

(2)清朝平定回部贵族叛乱:1775年,居住在天山南路的回部贵族大小和卓兄弟发动叛乱,清军迅速平定叛乱。1762年,清朝设伊犁将军,统辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。从1762年起,清朝陆续调遣大批军队进驻新疆,这些驻军为保卫祖国开发边疆做出了巨大贡献。

(3)明清与西藏的关系:①明与西藏关系:明朝称西藏地区为乌斯藏;在乌思藏设立卫所;任用藏人担任各级官吏,让他们管理藏族事务,征收贡赋;建立僧官制度,对各教派首领封赐,各级僧官由朝廷任免,法王是最高僧官。整个明朝,西藏各教派都一心拥护中央政府。②清朝与西藏地区的关系:确立册封制度——顺治帝册封五世达赖为“达赖喇嘛”,康熙帝册封五世班禅为“班禅额尔德尼”;设驻藏大臣——代表中央政府同达赖、班禅共同管理西藏事务,驻藏大臣的设置,标志着清朝中央政府对西藏管辖的加强;建立金瓶掣签制度——加强清朝中央对达赖、班禅转世的监督和任授权力。(4)明清与西南地区关系:①明朝与西南地区关系:实行土司制度——明朝在西南少数民族地区设立宣慰司、土知府等各级政府机关,任用当地少数民族首领担任土司长官,允许其世袭,但必须忠于朝廷,按时交纳贡赋,这就是土司制度。开创改土归流——取消土司衙门,改由朝廷派遣流官直接统治的变革,称为“改土归流”。永乐年间,平定西南地区两个宣慰司叛乱后,改设贵州布政使司,从此贵州成为省一级行政单位。明朝实行改土归流的地区有限,西南大部分地区仍然实行土司制度。②清朝与西南地区关系――大规模改土归流:康熙帝平定三藩之乱,为雍正年间大规模推行“改土归流”创造了条件。其意义为:大规模改土归流,加强了清朝政府对西南少数民族地区的统治,改变了当地落后闭塞和割据纷争的状态,促进了各民族之间的经济文化交流,有利于统一多民族国家的巩固和发展。

(5)与台湾关系:1661-1662年,郑成功收复台湾,此后郑成功祖孙三代在台湾发展。1683年,清政府派施琅进军台湾,澎湖一战,郑克塽投降,台湾纳入清朝版图。1684年,清设台湾府,隶属福建省。意义:台湾府的设置加强了台湾与祖国大陆的联系,促进了台湾的开发,巩固了祖国的海防。

二、规律小结

1、中央政府与各少数民族的关系有鲜明的时代特征:春秋战国时期:民族融合为后来秦建立统一的多民族国家奠定了基础;秦汉时期:统一多民族国家的形成与发展;隋唐时期:统一多民族国家的繁荣;辽、宋、夏、金时期——民族政权对峙,封建生产关系传播,民族大融合;元朝时期:统一多民族国家的发展;明清时期:统一多民族国家的巩固。

2、中华民族大家庭中各民族的关系是以和为主、团结共进的关系为主流。

3、历代中央政府采取了有效措施对边疆少数民族地区进行管理和交流。

三、热点冷点

1、历代中央政府与少数民族关系中的基本史实是历年高考的热点。

2、不同时期民族关系的阶段特征及其成因,是高考的冷点。

四、巩固练习

1、右图是西汉政府授予边疆民族首领的铜质官印的印文,该印出土于新疆沙雅什格提遗址。

这印证了当时这一地区

A 、与西汉王朝结盟

B 、为西汉王朝的附属国

C 、正式归属西汉王朝

D 、是西汉王朝的封国

2、对开发我国东北地区做出贡献的少数民族首领是

A 、 大祚荣

B 、 皮罗阁

C 、 元昊

D 、 骨力裴罗

3、最早由中央政府设置的管理西藏事务的机构是

A 、安西都护府

B 、宣政院

C 、理藩院

D 、乌思藏都司

4、下列汉族先进文化促进少数民族地区发展的表述,不正确的是

A 、汉代中原地区的铸铁技术传入今新疆地区

B 、契丹族仿照汉字创制自己的文字

C 、西夏仿照唐宋王朝建立政治制度

D 、清代开始在西南地区实行“改土归流”

5、为解决与匈奴之间的长期冲突,两汉时期中央政府作出了多种努力,其中加强了中原地区与西域经济文化交流的是

A 、张骞“凿空”

B 、卫青远征

C 、昭君出塞 D

6、右图为康熙时期地方增丁统计表,其中1676年福建莆田未做统

计的原因可能是

A 、三藩之乱

B 、准噶尔叛乱

C 、郑氏割据

D 、大兴文字狱

7、西汉政府在今新疆地区设置西域都护的主要历史背景是

A 、张骞通西域后西域与中原的联系日益密切

B 、班超出使西域

C 、汉朝联系西域各族夹击匈奴

D 、匈奴分裂成南北两部分

8、五代、辽、宋、夏、金时期,我国多民族政权并立。其中宋、辽、西夏并立的因素不包括

A 、辽、西夏通过学习唐宋政治、经济制度促进了自身发展,增强了国力

B 、辽、西夏乘中原内乱之机扩大了地盘,发展成为疆域较大、人口较多的国家

C 、北宋政府推行妥协退让政策

D 、农耕民族与游牧民族始终尖锐对立,矛盾无法缓和

9、明朝后期,北方出现“边境休息,东起延、永、西抵嘉峪七镇,数千里军民乐业,不用兵革,岁省费什七”。造成这

种局面的原因是

A 、鞑靼和瓦刺的首领先后接受明朝封号

B 、明朝修缮长城,防止蒙古骑兵的南下

C 、俺答汗与明朝修好,恢复封贡互市

D 、加强北方边防驻兵,使蒙古不得犯边

10、一位历史研究者想要编写《昭君出塞》一书,涉及长安民俗生活的情景,他可以利用的素材是

A 、吃葡萄、喝肉羹

B 、盖棉被、穿绸衣

C 、放鞭炮、听说书

D 、抽卷烟、烤甘薯

11、右边四幅两宋与辽、西夏、金并立示意图中,哪一幅是错误的

12、唐朝出现了大量以反映战火频繁的抗击少数民族贵族侵扰为主题的边塞诗

歌。从“丈夫誓许国”(杜甫《前出塞》)和“归来报天子”(王维《从军行》)以

及“将军天上封侯印,御史台中异姓王”(岑参《九曲词》)中,可以看出他们

A 、将爱国与忠君相互混淆

B 、投笔从戎以期加爵封侯

C 、仇视周边少数民族政权

D 、既报国忠君又追逐功名

13、右图所示的历史时期,中国既有内忧,又有外患。相关

解决不符合史实的是

A 、解除了女真的威胁

B 、封贡互市,修好关系

C 、未解除西方殖民威胁

D 、修长城,派重兵驻守

主观题

1、光辉灿烂的中华文明,以华夏文化为基础,融会各民族文化,不断丰富发展,生生不息。阅读材料,回答下列问题。 材料一 据《礼记?王制》记述,春秋时期“中国(中原华夏)、戎夷,五方之民,皆有其性也,不可推移(改变)。……

言语不通,嗜欲不同”。而至东汉初年,据《续汉书?祭祀志》记载,光武帝称其时已然“车同轨、书同文、人同伦”。

材料二会宁(今黑龙江阿城)乃国家兴王之地,自……迁都永安(今北京),女直(即女真)浸忘旧风。……宴饮音乐,皆习汉风。——《金史〃世宗纪》

材料三北方(指北方少数民族)奄有(统治)中夏,必行汉法,可以长久,故后魏(北魏)、辽、金历年(统治时间)最多。——(元)许衡《鲁斋遗书》

(1)根据材料一,概括从春秋时期到东汉初中国文化发生的变化。结合所学知识,分析促成这一变化的原因。(9分)(2)根据所学知识,概括汉唐时期少数民族在哪些方面丰富发展了中华文化。(9分)

(3)根据材料二、三并结合所学知识,分析辽、金“行汉法”的原因,并概述其内容。(10分)

(4)简述从中华文明发展的历史中得到的启示。(4分)

2、探索历史的奥秘(8分)

材料一自周衰,戎狄错居泾渭之北。及秦始皇攘却戎狄,筑长城,界中国,然西不过临洮汉兴至于孝武,事征四夷,广威德,而张骞始开西域之迹。——《汉书?西域传》

材料二 1934年,中瑞西北考察团在罗布淖尔孔雀河下游发掘小河五号墓地(距今近四千年前),采集到近500粒白色小珠,后经科学家检测,小珠所用的材料是海菊贝壳,这种海菊贝只见于我国东南部沿海海域。20世纪70年代,在河南安阳殷墟发掘的妇好(商王武丁之妻)墓中,出土玉器共756件。经过其中约300件玉器进行分析,大部分属于青玉,白玉较少,青白玉、黄玉、墨玉更少。这几种玉料大体上都是新疆玉,其中三件小型玉雕的材质被鉴定为新疆和田羊脂玉。——摘编自苗普生等主编《新疆史纲》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,评析“张骞始开西域之迹”的观点。(5分)

(2)材料一为古籍文献资料,材料二出自考古材料。如何认识考古资料与文献资料之间的关系?(3分)

参考答案

专题一1C2A3B4A5C 6B7D8B9C10C

二、1答:(1)土尔扈特与其他蒙古各部联系密切,遵守本民族的法典,保持其文化传统;与清朝政府保持往来,眷恋故土,对祖国有认同感;沙皇俄国和奴役土尔扈特人,让其充当炮灰,土尔扈特游牧区屡受侵扰和掠夺。(2)土尔扈特克服艰难险阻、回归祖国,表现了不畏强暴、心向祖国的优秀传统;为统一多民族国家的发展作出了重要贡献;体现了中华民族强大的凝聚力和向心力。

专题二1C2A3B4D5A6A7A8D9C10A11C12D13A

二、1答:(1)(归纳整体趋势,思考融合方式和统一措施)从分散走向整合。春秋战国时期的经济文化交流与战争,促成(长江、黄河流域)各民族逐渐融合;秦汉长期的政治统一及其实行的统一措施促成了文化的一致性。(2)(从文化、物种、性格等方面思考)少数民族的音乐舞蹈、服饰、风俗习尚丰富了中华文化的内容;少数民族地区的动植物、食物的传入,提高了内地的生产生活水平;少数民族内迁与融合为中华文化增添了刚劲、豪爽、活泼的多民族色彩。(3)(从生产力、政治、经济、文化等方面思考)契丹族和女真族社会文化落后于中原,统治中原,必须学习中原先进的文化;政治中心南移,采用中原王朝政治制度;采用中原的生产方式;接受汉族的文化习俗。(4)(传统与创新、保持与吸收的关系)历史上各民族共同创造了中华文明,继续发展仍需要各民族共同努力;或中华文明要发展应保持自己的优秀传统,广泛吸收世界其他各国的优秀文化。

2答:(1)根据材料一,西域地区与中原地区直接的政治、经济、文化联系始于张骞;材料二表明西域地区与祖国内地某种形式的经济文化联系在张骞之前就已存在。(5分)(2)考古资料可以印证、丰富、改变人们从古籍文献中已获得的认识。(3分)

中国古代社会经济发展原因的解题思路

中国古代社会经济发展原因的解题思路 基本方法:分析社会经济发展的原因,一般可以从以下几个方面着手: 一、生产力因素 ( 包括生产工具和生产技术的改进,水利的兴修,天文历法的进步,劳动力的投入等 ) ; 二、生产关系因素 ( 包括新的生产方式的确立,土地政策的调整,农民起义对地主阶级的打 击 ) ; 三、上层建筑的因素 ( 包括中央集权制度,重农抑商政策的保护与鼓励,宗教、文化制度对 经济发展的反作用等 ) ; 四、看对外关系与民族关系是否有利于经济的发展; 五、看社会环境因素 ( 国家是否统一与安定; 六、看地理条件的因素等。 如何分析变法或改革成败的原因 基本方法:注意四点: 一、看当时历史发展的潮流和趋势,改革或变法是否符合历史潮流和趋势; 二、看改革的政策与措施是否正确,是否得以有效贯彻;

三、看新旧势力的力量对比; 四、看改革者的素质如何; 五、改革的成功不能看个人的命运,要看作用是否能够持久(维持) 。 分析经济特征型问答题的解题方法 基本方法:分析经济特征要注意三点: 一、从复杂的经济现象中去揭示基本特征; 二、分析其特征形成的原因及影响; 三、揭示特征语言要精辟,高度概括,要源于教材、高于教材。 如何分析历史事件的结果呢 历史事件的结果一般不外乎四种: 一、成功。如:新航路开辟成功、英国资产阶级革命胜利、中国抗日战争和世界反法西斯战争胜利等。 二、失败。鸦片战争中国失败、洋务运动破产、太平天国运动和义和团运动失败、印度民族大起义失败等。 三、既有成功的地方,也有失败的地方。如辛亥革命、国民大革命等。 四、胜而不胜,不败而败。中法战争,中国是胜而不胜,不败而败;法国是不胜而胜,败而不败。 关于历史事件的结果,一般应该从 3 个方面考虑:一个 “ 是什么

电大国家开放大学《古代汉语专题(本)》2019-2020期末试题及答案

电大国家开放大学《古代汉语专题(本)》2019-2020期末试题及答案 一、填空(每空1分.共10分) .1.甲骨四堂是指中国近代四位著名研究甲骨文的学者:,字鼎堂;,字彦堂;,号雪堂;,号观堂。 2.从汉代至魏晋南北朝,研究汉字的学问被称为____,唐代注《汉书》日:“小学谓文字之学也。” 3.古代学者所说文字之学,不仅包括研究汉字的学问,而且包括和。 4.宋代兴起了,这是一门以传世和出土的古代铜器和为主要研究对象的学问。二、简要回答下列问题(每题10分,共40分) 5.文字理解活动的需求对字形变化有哪些作用? 6.在中华文明的发展过程中,汉字发挥了哪些重要的作用? 7.班固、郑玄、许慎所说的“六书”异同是什么? 8.什么是结绳记事?汉字的起源与结绳记事有什么关系? 三、分析下列汉字的构造类型(每字1分,共10分) 9.都: 10.朋: 11.壶: 12.寇: 13.基: 14.徒: 15.歪: 16.本: 17.鼓: 18.珑: 四、写出下列句中古字,并说明增加或改变了什么构字部件构成今字(每宇2分。写出古字1分,具体说明1分,共10分) 19.取妻如之何,匪媒不得。(《诗经·豳风·伐柯》) 20.疾止。(《殷墟甲骨文实用字典》) 21.召彼故老,讯之占梦。(《诗经·小雅·正月》) 22.爰始爱谋,爰契我龟。(《诗经·大雅·绵》)

23.饮之食之,教之诲之。(《诗经·小雅·绵蛮》) 五、找出句中的异体字,写出规范字,并说明它们的造宇结构特点(15分) 24.缝人掌王宫之缝缘之事。(《周礼·天官·缝人》) 25.凡火,人火日火,天火日炎。(《左传·宣公十六年》) 26.厝如激丹,齿如齐贝。(《庄子·盗跖》) 27.清泉洗黼煎山茗,满榻松风清昼眠。(陆游《午枕》) 28.汉王伤智,乃扪足日:“虏中吾指。”(《史记·高祖本纪》) 六、说明句中黑体字的意义并写出对应的繁体字(每字3分,共15分) 试题答案及评分标准 (供参考) 一、填空(每空1分,共10分) 1.郭沫若;董作宾;罗振玉;王国维 2.小学;颜师古 3.训诂;音韵 4.金石学;石刻 二、简答题(每题10分,共40分) 5.文字理解活动的需求对字形变化有哪些作用? 文字理解,就是对字形所代表的意义和字音的理解。(2分)字形不是单纯的视觉图形,它还是一定的意义和语音的载体,它的根本使命在于表意和表音,因此,字形的变化要适应表意和表音的需要。(2分)汉字增强表意表音功能的主要办法就是增加笔画或者增加表意与表音部件,这就使得字形趋向繁化: (1)增加笔画使字形增繁。(2分) (2)增加意符使字形增繁。(2分) (3)增加声符使字形增繁。(2分) 6.在中华文明的发展过程中,汉字发挥了哪些重要的作用?

会计发展史

西方会计思想对近代中国会计发展的影响 摘要:鸦片战争以后,西式复式记账方法开始传入中国,成为中国会计史上的 重大事件,对后来的会计产生了深远的影响。西式复式记账法,即源于13世纪以后的意大利沿海城市弗洛伦萨,热亚那和威尼斯等地,后经英美等国长时期不断改进而形成的借贷记账法。至大清银行的创办,标志着借贷记账法从此开始在中国的企事业中得以实际应用。西方会计思想的传人促使中国会计理论逐步成为独立的学科体系。中国在近代以前没有出现会计专论,中国古代会计史更多的是会计实践的历史。 关键词:复式记账西方会计思想传统会计现代会计 Abstract: After the Opium War, Western-style double-entry bookkeeping method began to spread to China as a major event in the history of Chinese accounting, accounting for the later had a profound impact. Western-style double-entry bookkeeping, that is, from the 13th century after the Italian coastal city of Florence, Genoa and Venice and other places, long after Britain and other countries through continuous improvement and the formation of debits and credits. Tai Ching Bank was founded, marking the debits and credits began to be in China's enterprises in the practical application. Keywords: Double-entry bookkeeping Westernaccountingthought Tradition Accounting Modern intellectual Accounting 1、西方会计思想推动了中国传统会计思想向近代化转型 1.120世纪初西方会计思想在中国的传播使得会计学研究的范围拓宽,有关会 计学包含的内容得以大为拓展。一方面增加了原来会计思想中从未有过的新内容,如整理帐和统驭帐。据杨端六介绍“整理帐法为英国学者所推崇,其法较繁,而统驭帐法为美国学者所鼓吹,其法较简,国人爱简恶繁,遂多采用统驭帐法而放弃整理帐法”,其认为采用统驭帐法“总帐内户数可以减少而易于试算准确,且报告表册较易明晰。至于记帐手续,并不十分增多”。 而整理帐法与统驭帐法的差异在于“进货销货现款三簿形式均同仅多过帐一次手续;进货总帐与销货总帐仅各多一整理帐户;进货总帐与销货总帐各有试算表,与统驭帐法之结差表相比较,仅多一户之差额”。在西方众多的会计理论学派中,会计目标理论上的“决策有用学派”和“经管责任学派”尤为引人注目,它们对会计理论和会计实务的影响是广泛而深远的。笔者认为,系统认识西方会计目标理论不同学派的会计思想,对于我国更新会计研究方法、构建会计理论体系以及推动会计实务的发展,都具有重要的启示意义。 一、构建理论的方法与理论结构的起点西方会计研究的一个重要特征之一是 会计研究方法的多样性。无论是归纳法、演绎法、伦理法、社会学法、经济学法等传统研究方法,还是事项法、实证法、系统法等所谓新的研究方法,不仅向人们展示了会计研究方法的多样性,而且为人们多角度、多侧面地理解会计理论,解开会计理论之谜提供了重要的认识论工具。可以认为,研究方法的多样性,是形成西方不同会计理论模式、不同会计理论学派的一个重要原因。然而,真正对西方会计理论发展产生重要影响的研究方法还是传统的演绎法,因为按演绎法构建的会计理论至今仍强有力地指导着西方会计实

中国会计发展史

中国会计发展史 摘要:本文阐述了我国会计制度古代、近代、现代的发展历程,经历了一个由简单到复杂、从原始记录计量到单式簿记再到复式簿记不断发展、不断完善的变革过程。 关键词:原始计量单式簿记复式簿记 1.古代会计阶段 中国原始社会末期,随着社会分工的发展和劳动产品的分配、交换及消费等问题凸现,“计数”逐渐成为社会生活的必要,人们逐渐形成数量观念,并尝试着以实物、绘画、结绳、 刻契等方式来表现经济活动及其所反映的数量关系。由实物记事(计数)、绘画记事(计数)、 结绳记事(计数)、刻契记事(计数)等方式所体现的原始计量记录行为基本代表着同时期 的“会计”行为,或者说,原始计量记录行为是会计的萌芽状态,成为会计的直接渊源。 奴隶社会取代原始社会后,在原始计量的基础上,逐步形成最早的会计制度。中国有关会 计事项记载的文字,最早出现于商朝的甲骨文;而“会计”称号的命名、会计的职称则均起 源于西周,其含义是通过日积、月累的零星核算和终的总合核算,达到正确考核王朝财政经 济收支的目的。据《周礼》记载,西周国家设立“司会”一职对财务收支活动进行“月计 岁会”,又设司书、职内、职岁和职币四职分理会计业务,其中司书掌管会计账簿,职内掌 管财务收入账户,职岁掌管财务支出类账户,职币掌管财务结余,并建立了定期会计报表制度、专仓出纳制度、财物稽核制度等。这表明大约在西周前后,我国初步形成会计工作组织 系统。当时已形成文字叙述式的“单式记账法”。 春秋以至秦汉,在会计原则、法律、方法方面均有所发展。孔子提出了中国最早的会计原则:“会计当而已矣”,意思是会计要平衡、真实、准确。具体说是要求会计的收付存平衡 正确无误,它与目前的“客观性”原则相似。战国时期,中国还出现了最早的封建法典--《法经》,其中包含“会计”方面的内容,如在会计簿书写真实性和保管方面,规定会计簿书如 果丢失、错讹,与被盗数额同罪;在会计凭证和印鉴方面,规定券契(当时的原始凭证)如 有伪造、更改等情,重者与盗贼同罪论处,轻者以欺诈论处,如上计报告不真实,有欺诈隐 瞒者,根据情节轻重判刑;在仓储保管方面,规定对于账实不符的,区分通盗、责任事故、 非责任事故等不同情况进行处理;在度量衡方面,规定度量衡不准者,按情况不同实行杖打 等处罚。秦汉时期,中国在记账方法上已超越文字叙述式的“单式记账法”,建立起另一种 形式的“单式记账法”,即以“入、出”为会计记录符号的定式简明会计记录方法。它以“入 -出=余”作为结算的基本公式,即“三柱结算法”,又称为“入出(或收付)记账法”。西 汉时采用的由郡国向朝廷呈报财务收支簿——“上计簿”可视为“会计报告”的滥觞。南北 朝时期,苏绰创造“朱出墨入记账法”,规定以红记出、以墨记入。 唐宋时期,我国会计理论与方法进一步推进。首先,产生了《元和国计簿》、《太和国计簿》、《会计录》等具有代表性的会计著作。《元和国计簿》和《太和国计簿》分别为唐人李 吉甫、韦处厚所撰,收录了唐代人口、赋役、财政、税收等方面的统计资料,按照国家财政 收入项目分别记载其收入数字。《会计录》为宋人所编,是一种按照国家规定的财计体制和 财政收支项目归类整理,并加以会计分析的经济文献。其内容可分为两大部分:一是会计、

中国古代历史各朝的民族政策

高考热点1:中国古代历史各朝代的民族政策 一、我国的历史是各民族人民共同创造的,我国统一的多民族的国家是长期历史发展的结果:春秋诸侯争霸给当时被称为蛮、夷、戎、狄的周边少数民族向中原发展的机会。华夏民族与少数民族杂居共处,犬牙交错,打破了各民族间原来的地域界限,为各民族的交往融合创造了有利的条件,大大密切了华夏民族与其他各族的经济文化联系,促进了各族的经济发展和融合。 秦始皇统一六国,开创了我国历史的新局面,对我国多民族国家的形成以及中华民族的发展作出了积极的贡献。秦灭六国后,派兵征服越族地区,在那里设置桂林、南海、象郡等数郡,迁移中原50万人去那里戍守,和越人杂居。通过秦始皇的开拓、经营,秦朝疆域扩大,东到东海,西到陇西,北至长城,南到南海郡,人口达2千万。 汉武帝继秦始皇以后,为进一步发展我国多民族统一国家作出了重大贡献。汉武帝时打败匈奴,通西域。公元前60年西汉政府设置了西域都护府,将新疆地区正式置于自己的统治之下,建立起幅员广大的封建国家。 东汉末年少数民族内迁,内迁的主要民族“五胡”经三国到西晋,人数已达几百万。他们同汉族长期杂居,互相影响,民族界限日益淡保十六国时期各国彼此攻战,北方经济遭到严重破坏,人民颠沛流离。但是各民族通过长期交往和互相影响,也加速了民族融合。北朝是我国北方民族大融合的重要时期。北魏孝文帝是我国古代少数民族杰出的政治改革家。他改革鲜卑旧俗,推行汉化措施,加速了北方各族封建化进程,促进了民族融合。 隋唐是我国封建社会的繁荣发展时期。唐朝时,我国统一的多民族国家有了进一步发展。唐朝加强了与边疆各族的联系。回纥、粟末 、南诏等首领接受唐朝的册封,经济上与唐往来密切,文化上互相交流。吐蕃与唐通婚,基本上保持了亲戚关系。安西都护府和北庭都护府的设立,使唐朝在西域有效地行使政治军事权力,这对维护国家的统一、巩固西北边防、发展中西交通起了重大作用。 辽宋夏金时期,各民族分别实现局部统一。元朝的统一和行省制度的施行促进了我国统一多民族国家的巩固和民族的融合。元朝的疆域比以往任何朝代都辽阔。当时许多汉人到边疆,其中有些人便逐渐融合到当地的少数民族中去。边疆各族,包括蒙古族人,大批迁入中原和江南,同汉族等杂居相处。原先进入黄河流域的契丹、女真等族,经过长期共同生活,已与汉族没有太大区别,而被元朝统治者列入第三等级视为汉人了。特别值得注意的是唐宋以来迁入我国的波斯、阿拉伯人,同汉族、畏吾儿族、蒙古族长期杂处通婚,已逐渐融为一体,元代开始形成一个新的民族——回族。 明清是统一的多民族国家进一步巩固和发展的阶段。清初康熙帝统治时期,消灭了吴三桂等西南割据势力,平定了准噶尔等部贵族的叛乱,粉碎了沙俄对我国西北的侵略阴谋,抵御了沙俄对我国黑龙江流域的侵略,使统一的多民族国家得到了进一步巩固。在清朝幅员辽阔的疆土上,生活着汉、壮、回、藏、苗、满州、蒙等50多个民族,这种大一统局面加强了各民族人民之间的经济、文化联系,边疆地区得到进一步开发,为现代中华民族的最终形成奠定了基础。

2018年1月中央电大本科《古代汉语专题》期末考试试题及答案

2018年1月中央电大本科《古代汉语专题》期末考试试题及答案 说明:试卷号:1310 课程代码:02513 适用专业及学历层次:汉语言文学;本科 考试:形考(纸考、比例30%);终考:(纸考、比例70%) 一、填空题 1.章太炎认为,把研究汉字的学问与训诂学和音韵学一并称为,这样名不副实,应改称之为。 小学;语言文字之学 2.传统的汉字学研究,以、、字义为研究对象,民国时期唐兰写的,对文字学的范围重新晃定,只限于。 (字)形;(字)音;《古文字学导论》;形体 3.汉字学有多个分支,其中探讨汉字形体的理据构成和演变规律的学问为,探讨汉字与中国传统文化关系的学科称之为。 汉字构形学;汉字文化学 4.公元100年,著名学者许慎撰写的,成为学科的奠基之作。 《说文解字》;汉字学 二、简要回答下列问题 5.唐兰、陈梦家、裘锡圭提出的“三书说”具体名目是什么? 参考答案: (1)唐兰的“三书说”是象形文字、象意文字、形声文字。 (2)陈梦家的“三书说”是象形字、声假字、形声字。 (3)裘锡圭的“三书说”是表意字、假借字、形声字。或意符字、表音字(或音符字)、半表意半表音字(或意符音符字)。 6.字形感知活动的要求对字形变化有哪些作用? 参考答案: 对字形的感知要求字形要容易识别,即容易看清楚字形的形状,这就要求文字必须具有一定的清晰度。要清晰,就要做到: 第一,字不宜笔画太多,写得不易过小。如果字形过于繁富,写得过小,就不容易看清。 第二,部件的分布要相对地集中,这就使汉字形成了二维结构的块形文字。 第三,字形之间的区别度要明显。 7.为什么说汉字对汉民族的发展壮大与国家的统一作出了巨大的贡献? 1

会计发展史

1.为什么说人类的会计思想与行为是社会生产发展到一定阶段的产物? 2.如何认识现代会计的基本职能?如何揭示现代会计的本质? 3.试分析“管算结合,古今一理”这句话的含义? 4.人类会计思想、会计行为产生的前提条件是什么? 5.会计部门产生的前提条件是什么? 6.“官厅会计”和“官厅会计部门”产生的具体条件或主要标志有哪几个方面? 7.简述《周礼》一书中关于财计组织状况的叙述? 8.秦汉时代财计官制的主要特点有哪些? 9.简述唐朝时期财计官制的建设情况? 10.宋朝时期财计组织建设的多次“变革”,给你哪些启示? 11.封建时代官厅财计组织演进的基本规律 12.分析会计环境的影响要素有哪些? 人类会计思想、会计行为产生的前提条件 生活资料的生产关系着生命的维持,关系着整个人类的生存和发展,所以,人们一开始便自觉地把生产生活资料的生产作为第一历史要务。所以,人们一开始便自觉地把生产生活资料的生产作为第一历史要务。为了把生活资料的生产正常进行下去,为了合理安排生活资料的分配和储备,人类便自然而然地要去管理生活资料的生产,要去合计生产和分配事宜,于是,围绕着管理生活资料生产和分配的计量、记录行为便产生了。一方面人类这一思想、行为的发生,需要一个过程,即需要一个通过参加生产实践活动去认识去发现的过程;另一方面,这一思想、行为的产生,需要一定的社会生产力发展水平。只有当人类生命的衣、食、住等基本生活资料得到起码满足之后,人类的生存才能得到保障,也只有当食品吃而有余,余而备用的问题基本上得到解决后,方能杜绝“食人之风”盛行的现象,进而才能解决人种蕃衍和传种接代的问题。综上所述,只有当具有上述两方面的含义的生产行为发生之后,人类的原始会计思想、会计行为才有可能发生。也就是说,只有当人类能够正常地进行物质资料的生产活动,以至生产的收获大体能够保障人类生存和正常蕃衍需要的时候,人类关心劳动耗费、劳动成果的思想才油然而生。所以说,人类历史的发生、发展是由人类所进行的生产活动所决定的,社会生产活动决定着人类其他一切活动。由此,我们得出以下两点结论:第一,只有人类生产行为发生之后,才有可能产生人类最早的会计思想、会计行为。第二,社会生产是推动人类原始会计思想、会计行为产生的第一历史动因,是原始会计思想、会计行为产生的根本前提条件。 秦汉时代财计官制的特点和进步 第一,封建财计组织系统的初步建立。 第二,国家财政和皇室财政分管、分算之制的建立。 第三,在秦汉两朝财计组织建设中,从实现经济集权出发,进一步从不同方面构建了相互牵制的关系。 第四,秦汉两朝财政、会计部门的组织形式,为隋唐时代的分部建制奠定了基础,也为其后“三省六部”组织体制的构建奠定了思想基础和实践基础。 第五,秦汉时期会计已成为国家各级财计组织机构中的基本配备,会计工作既至上而下,又至下而上在国家财政管理中发挥着重要作用。 隋朝中央政府的官制为五省六部制,中央设五省,即尚书省、门下省、内史省、秘书省和内侍省,五省之中,事权最重的是尚书、门下、内史三省,一般讲,内史省决策,门下省审议,尚书省执行,三省共同执政,其地位相当于秦汉时代的宰相,其他两省无实权。故

中国古代史-明清时期统一多民族国家的巩固与发展(解析版)

中国古代史-明清时期统一多民族国家的巩固与发展(测试) 卷Ⅰ(选择题) 一、选择题(每小题2分,共60分) 1. 学习明清历史后,某同学对这一历史时期的阶段特征进行总结。你认为表述最准确的是() A.分裂走向统一 B.民族交融交往 C.繁荣开放并存 D.繁盛危机前夜 【答案】D 【考点】满洲兴起和清朝的建立、明朝的建立 【解析】本题考查的知识点是明清时期的时代特点,注意归纳和把握。 【解答】明清时期,封建经济持续增长,一度繁荣;但随着封建制度越来越腐朽,西方列强的侵略不断出现,中国面临民族危机。故选D。 2. 如果要追寻民族英雄戚继光进行抗倭斗争的踪迹,我们可到下列哪些省份考察() ①浙江②福建③山东④广东 A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④ 【答案】C 【考点】戚继光抗倭 【解析】本题考查戚继光抗倭。 【解答】1561年,倭寇大举侵犯浙江。戚继光率军英勇作战,在台州九战九捷,先后歼灭倭寇10000多人,烧毁倭船无数,平定了浙东地区的倭患。此后,威继光又率军进入福建、广东地区,与其他抗倭将领一起带领广大军民与倭寇激战,先后消灭了两地的倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。威继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上一位伟大的民族英雄和爱国主义者。故选C。 3. 汤显祖是中国古代伟大的浪漫主义戏曲家、文学家,被誉为东方的“莎士比亚”。他的代表作品是() A.《牡丹亭》 B.《长生殿》 C.《桃花扇》 D.《红楼梦》 【答案】A 【考点】明朝的文学艺术 【解析】本题主要考查汤显祖的代表作品。汤显祖是明朝后期最负盛名的戏剧家。 【解答】明朝时期,戏剧表演成为城乡人民重要的文化活动。不少剧作家创作了许多优秀的作品。汤显祖是明朝后期最负盛名的戏剧家。他的代表作《牡丹亭》曲文流丽,人物内心描写细致,通过杜丽娘和柳梦梅神奇的爱情故事,有力地批判了吃人的封建礼教,达到了很高的艺术水准。汤显祖被誉为东方的“莎士比亚”。 故选A。 4. “罗刹扰我黑龙江、松花江一带三十余年,其所窃据距我朝发样之地甚近,不速加剪除恐边激之民不获宁息。”基于此,康熙帝() A.组织雅克萨反击战 B.亲征喝尔丹 C.册封五世班禅 D.平定大小和卓叛乱 【答案】A 【考点】雅克萨之战与《尼布楚条约》 【解析】本题以“罗刹扰我黑龙江、松花江一带三十余年”为切入点,考查《尼布楚条约》,知道1689年中俄签订第一个边界条约–《尼布楚条约》。 【解答】题干中“黑龙江、松花江”一带是解题的关键,根据所学知识可知,17世纪中期,沙俄侵占我国黑龙江、松花江一带,康熙帝为了保卫祖国疆土,发起了雅克萨之战,打败了沙俄侵略者,1689年中俄签订第一个边界条约–《尼布楚条约》。 5. 以下关于清朝前期疆域四至的表述,不正确的是() A.东到太平洋 B.南到南沙群岛 C.西抵葱岭和巴尔喀什湖北岸 D.北至西伯利亚 【答案】C 【考点】清朝疆域图 【解析】本题考查的是清朝疆域的知识点,应把握清朝疆域的四至点. 【解答】依据题干信息“清朝前期疆域四至”,结合所学知识:清朝疆域西跨葱岭,西北达巴尔喀什湖,北接西伯利亚,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及其附属岛屿钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海

中国古代社会经济的发展历程最全版

中国古代社会经济的发展历程 ★教学目标: 1、了解古代农耕经济发展的基本概况。 2、掌握我国经济重心南移的原因、表现及结果。 3、掌握历代土地政策、赋税制度以及发展农业的基本措施。 4、概括归纳古代手工业发展的基本史实。 5、概括归纳古代商业的发展。 6、了解古代资本主义萌芽的原因、标志、特点及意义。 ★学法指导: 1、注意进行比较。通过比较,找出共同点和不同点,培养分析、比较能力。 2、采用因果分析的方法,正确分析和认识古代一些经济现象产生的原因和影响。 3、学会处理宏观和微观的关系。 4、通过理解或记忆,掌握基本史实。 ★高考展望: 1、注意古代经济的可持续发展问题。 2、联系现代农村土地制度的变革和税费制度的改革,注重古代土地制度、赋税制度的发展演变所反映的历史趋势和特点。 3、注意梳理古代各时期封建城市和商品经济发展的特点,并注意内在的继承和发展关系。★知识整合: 一、古代农业的发展 1、基础知识 (1)生产工具的进步和生产技术的发展 ①夏商周:农具大多是木、石、骨、蚌所制,仅有少量的青铜农具。 ②春秋:铁农具开始出现。 ③战国:铁农具使用范围扩大。铁器时代的到来,标志社会生产力的显著提高。 ④两汉:犁壁的出现,赵过发明耧车;牛耕法有二牛抬杠式、一牛挽犁法。 ⑤魏晋南北朝:马钧发明翻车;水碓、水磨等广泛用于谷物加工。 ⑥唐朝:创制了曲辕犁、筒车。 (2)农作物的推广 ①夏商周:五谷 ②魏晋南北朝:南方农作物品种增多 ③隋唐:江淮地区大面积种植水稻;经济作物茶叶生产规模大。 ④明清:棉花种植由江南推向江北;外来农作物玉米、甘薯的推官种植;清朝前期经济作物的种植面积扩大。 (3)土地开发 ①魏晋南北朝:江南农业的开发由江东扩展至整个长江流域,波及到岭南和闽江地区;边疆的河西走廊和辽东地区得以开发。 ②隋唐:江南土地得到进一步开发,围湖造田和向山要田。 ③明清:外来农作物玉米和甘薯的种植,使贫瘠土地得到利用。 (4)农产品商品化 ①隋唐:农产品商品化程度高,特别是茶叶的市场广泛,唐中期以后征收茶税。 ②明清:棉花种植由江南扩展至江北。经济农作物种植面积扩大,形成了专业生产区域。(5)古代重大的水利工程

国家开放大学电大本科《古代汉语专题》2020-2021期末试题及答案(试卷号:1310)

国家开放大学电大本科《古代汉语专题》2020-2021期末试题及答案(试卷号:1310)一、填空题(每空1分,共10分) 1.“六书”的具体名称始见于《汉书·艺文志》,但最早对“六书”作出解释的是许慎,他在《说文解字·叙》中对六书的内容逐一进行了解释。 2.古文字,指小篆以前的文字,具体包括小篆、甲骨文、陶文、金文、大篆,还包括秦汉时期的简帛文字。 3.声符的表意功能有:声符的形体表意、声符的字义表意、语音表意。 二、简答题(每题10分,共40分) 4.什么是结绳记事?汉字的起源与结绳记事有什么关系? 答:结绳记事是用在绳子上打结来记事的方法。结绳作为一种符号如同文字一样,它也有帮助记忆的功能,然而,结绳未能同语言结合起来,不能确切地记录语言,因此它仍然不是文字。有的学者认为,甲骨文、金文中的某些字,是取象于结绳的。结缌记事也不失为在文字产生之前,人们对于用符号帮助记忆的方法的一种有益探索。由此看来,结绳记事虽然算不得文字,但仍然可以看作文字的先导。 5.文字理解活动的需求对字形变化有哪些作用? 答:文字理解,就是对字形所代表的意义和字音的理解。字形不是单纯的视觉图形,它还是一定的意义和语音的载体,它的根本使命在于表意和表音,因此,字形的变化要适应表意和表音的需要。汉字增强表意表音功能的主要办法就是增加笔画或者增加表意与表音部件,这就使得字形趋向繁化。 (1)增加笔画使字形增繁。 (2)增加意符使字形增繁。 (3)增加声符使字形增繁。 6.在中华文明的发展过程中,汉字发挥了哪些重要的作用? 答:第一,汉字是国家事务管理和民族团结的重要工具。 第二,汉字是人与人之间交际的重要手段。 第三,汉字记录了生产技术,从而有力地促进了物质生产的发展。 第四,文字为历史记载提供了最好的手段。 第五,汉字是文化教育最重要的工具。 第六,文字被用来著书立说。 第七,汉字是文化传播最重要的载体。 7.班固、郑玄、许慎所说的“六书”异同是什么? 答:(1)从排列顺序上看,班固所说为“象形、象事、象意、象声、转注、假借”;郑玄所说为“象形、会意、转注、处事、假借、谐声”;许慎所说为“指事、象形、形声、会意、转注、假借”。 (2)从名称上看,“象形、转注、假借”是三家使用的相同名称;班固说的“象事”,郑玄是“处事”,

《会计发展史》读书笔记

《会计发展史》读书笔记 这两个月来,我读了一本很有意义的关于会计学发展历史的书,那就是由东北财经大学出版社出版的王建忠译著的《会计发展史》。读完后,我感觉自己学到了很多东西,也记录下来了很多读书笔记。 一、会计的发展阶段 (一)古代会计阶段: 文明古国如中国、巴比伦、埃及、印度与希腊都曾留下了对会计活动的记载。后来,欧洲庄园的管家需要就其管理成效向庄园主汇报。我国《周礼》中有会计官职的设臵,如“司会”,掌管国家和地方的财产物资。元代就形成了“四柱清册”,即“旧管+新收=开除+实在”意思就是“原有的+新得到的=拿走的+还剩下的”。巴比伦人民精于组织管理,设臵“专门记录官”。埃及首先出现了“内部控制思想”。印度与希腊出现铸币,并记录在账簿中。 (二)近代会计阶段: 一般认为近代会计始于复式簿记形成前后。1494年,数学家卢卡-帕乔利在《算术、几何、比及比例概要》中专门阐述了复式计帐的基本原理,这是会计发展史上第一个里程碑。 人们称我为“会计之父”,但是我并不是复式簿记的发明人,这是许多人的智慧结晶。我只是在理论上进行了系统的总结和阐述而已。——卢卡-帕乔利

复式簿记首先出现在意大利的,随后传播至荷兰、西班牙、葡萄牙,又传入德国、英国、法国等。 工业化革命后,会计理论和方法出现了明显的发展,从而完成了由簿记到会计的转化。 1.折旧的思想 在工业革命出现以前,耐用的长期资产往往比较少,商人们一般都是将耐用财产在报废时一次性冲销,或者将耐用财产当作存货(未销售的商品),继而在年终通过盘存估价增减业主权益。但是随着长期资产的日益增多和在生产经营过程中的重要性,人们逐渐意识到传统的做法已经无法正确地确定盈亏,因此长期资产应该在其经济寿命期内采取一定的方式进行分摊,“折旧”概念便应运而生了。 2.划分资本与收益 企业规模日益扩大,投资者与经营者日益分离并更加关心投入资本的报酬。因此,必须将业主的投资与投资报酬收益进行严格的区分,使得会计人员必须严格区分收益性支出与资本性支出,同时也要求进行收入与成本费用的恰当配比,更使收益表成为对外披露的重要报表之一。 3.成本会计 重工业的发展与生产规模的扩大使企业的制造费用激增,成为产品成本一个不容忽视的组成部分。同时,伴随着企业生产的日益复杂化,制造程序与费用的归集与分配也相应复杂。这些变化都对成本会计制度的出现提供了契机。最终,以存货的计价作为突破口,形成了

浅谈会计发展史

浅谈会计发展史 摘要: 会计是一项重要的经济管理活动,发展历史源远流长。本文简要回顾了东西方的会计演进概况,介绍会计发展过程中里程碑性质的六个重大历史事件,同时对会计行业的发展趋势进行了前景展望,当前,会计走向动态核算与控制,正向微观会计和宏观会计相结合的社会化会计转化,不断趋于国际化标准化。会计的发展,走入了一个崭新的阶段。 关键字:会计;发展;演进;里程碑;前景展望 会计是以货币为主要计量单位,对各单位的经济活动进行完整、连续、系统的反映和监督,借以加强经济管理,提高经济效益,同时是一切商业、经济活动的语言、准则和根基。它既是经济管理的重要组成部分,又是经济管理的重要工具(信息系统)。 一.会计演进概况 会计,作为人们提供经济信息的一种活动,有着悠久的历史。它是随着人类社会生产的发展和经济管理的需要而产生、发展并不断完善起来的。会计经历了漫长的发展过程。根据现有的史料,世界上一些著名的文明古国,如古巴比伦、古埃及、古希腊、古罗马和中国周王朝等都有类似于会计的记录,或者会计官制与会计活动的记载。 《周礼》记载,周王朝已设立了“司会”这一会计官职来掌管国家和地方的财政收支。在我国的秦汉时期,开始使用“人、出”作为记账符号并创立了用于登记会计事项的账簿,西汉时采用的“上计簿”可视为中式会计报告的基本形态。唐宋时期会计得到进一步发展,其突出成就是发明了“四柱清册”的结账与报账方法。经过元朝到明朝的广泛应用,我国传统的单式簿记达到比较完善的程度。到了明末,由于商业和手工业空前繁荣,便产生了比“四柱清册”更加完备的、能满足商业上核算盈亏需要的“龙门账”。 在西方,10世纪前后一般也采用单式簿记记账。但从12世纪到l5世纪,地中海沿岸某些城市的商业、手工业和银钱兑换业得到迅速发展,迫切要求从簿记中获得有关经济往来和经营成果的重要信息,于是,簿记方法出现了重大的突破,科学的复式记账在意大利产生了。15世纪,复式簿记在威尼斯一带已相当流行,其记账方法也比较完备。1494年,意大利传教士、数学家卢卡。帕乔里出版了一本著作《算术、几何、比及比例概要》,其中一章“簿记论”,全面系统地介绍了威尼斯的复式记.账法,并从理论上给予必要的阐述。该书推动了复式簿记在全球范围内的广泛传播,从而影响了许多国家的会计发展。因此,该书的出版被誉为会计发展史上重要的里程碑,并标志着近代会计的开始。随着18世纪末和19世纪初的产业革命的发展,出现了股份有限公司这种经营形式,从而对会计提出了更高的要求,并诞生了注册会计师这一职业。从19世纪5起到20世纪5的一百年里,会计的地位和作用、会计目标、会计原则、会计方法和

专题总复习(一) 我国古代少数民族发展史

历史高考备专题总复习(一)我国古代少数民族发展史 专题一:中国古代各少数民族的发展 一、知识归纳 1、匈奴族(1)先秦:①祖先:北狄(蒙古高原一带)。②以畜牧业为主,也从事农业生产。公元前3世纪广泛使用铁 器。③战国:秦、赵、燕三国筑长城防御。 (2)秦汉时期:①秦汉之际,冒顿单于统一北方草原,占领河套地区(奴隶制国家)。②西汉初期,汉匈和亲(被动和亲)。③汉武帝,派卫青、霍去病反攻匈奴,匈奴被迫迁徙漠北。呼韩邪单于归附汉朝,其它各部仍游牧于漠北或西迁。④西汉元帝,王昭君出嫁呼韩邪单于(主动和亲),四十多年和睦相处。⑤东汉初年,匈奴分裂。南匈奴向汉称臣,北匈奴退居漠北威胁中原及河西、西域。⑥东汉前期,窦固、窦宪大败北匈奴。北匈奴政权瓦解,对东汉和西域的威胁最后解除。 2、西域各族(秦汉时期)①汉朝时期,(西域位于甘肃玉门关和阳关以西、葱岭以东,新疆天山南北等地)②公元前138年和前119年张骞出使西域,西域诸国回访。③公元前60年,西汉设西域都护,西域正式归属中央政权。④东汉初年,西域各国重被匈奴控制。⑤东汉明帝时期,班超担任西域都护。 3、突厥族 (1)南北朝:兴起于阿尔泰山一带。6世纪中期统一西北地区,中亚各国归附。突厥是沟通中原和中亚贸易的桥梁。(2)隋唐:①隋初,突厥分裂为东、西突厥。②隋末东突厥南扰。③唐朝贞观初期,唐俘获颉利可汗,东突厥灭亡,并设都督府管辖东突厥故地(“全其部落,顺其土俗”)。④西突厥在隋唐之交控制天山以南,影响了丝绸之路的畅通。 ⑤唐太宗设安西都护府,统辖高昌故地。⑥唐高宗,西突厥灭亡。⑦武则天设北庭都护府与安西都护府分治天山南北。 4、维吾尔族(1)隋唐:①祖先:回纥,7世纪初,受突厥汗国奴役。②东突厥灭亡后,唐太宗任命回纥首领为瀚海都督 府都督。③8世纪中期,唐玄宗册封骨力裴罗为怀仁可汗。④安史之乱期间助唐平叛,自唐肃宗 始与唐和亲。⑤8世纪后期,回纥改为回鹘。⑥9世纪中期,回鹘瓦解。西迁(新疆,维吾尔族); (甘肃,裕固族);有的西迁至中亚地区。 (2)宋元:元朝称畏兀儿。(3)明清:清称回部,1757年乾隆平定回部贵族大小和卓的叛乱,1762年设伊犁将军。 5、女真族(满族) (1)隋唐:祖先是唐朝时期的黑水靺鞨。8世纪前期,唐在黑水靺鞨设都督府,正式划入唐版图。 (2)宋元:①两宋称女真。居住松花江、黑龙江下游一带。②北宋中后期,完颜部统一女真各部,受辽的统治。1115年,阿骨打建立金,推行猛安谋克制度,1125年与北宋联合灭辽。1127年灭北宋(“靖康之变”)。③与南宋 形成南北对峙局面。1234年蒙古灭金。④辽金时期黄河流域的女真人不断与汉族融合,元朝时被视为“汉人”。(3)明清:①明初期,东北建州等部归明朝奴儿干都司管辖,②明后期,努尔哈赤统一女真,建立八旗制度。1616年,努尔哈赤建立后金。③皇太极改女真为满洲,1636年,改国号为清,④1644年清军入关,经20多年战争, 基本统一全国。 6、契丹族(1)隋唐:居辽河上游。唐末开始农耕生活。 (2)宋元:① 10世纪初,耶律阿保机统一各部并逐步接受汉族封建文化,② 916年建契丹国。后改为辽。 ③创制契丹文字,实行“蕃汉分治”。④1005年与北宋订立澶渊之盟,宋辽对峙局面形成。⑤1125 年,辽被金灭。⑥元朝,进入黄河流域的契丹人与汉族不断融合,元朝时被视为“汉人”。 7、藏族 (1)隋唐:①祖先:吐蕃。②战国到东汉,西羌陆续进入西藏地区与当地的游牧和狩猎部落融合,成为吐蕃人的祖先。 7世纪前期,松赞干布定都逻些,仿照唐朝官制,创制了吐蕃文字。③唐太宗,唐蕃和亲,文成公主入藏,后两百年间,新赞普必请唐天子“册命”。④8世纪初,唐中宗时金城公主入藏。⑤9世纪中期,吐蕃与唐“长庆会盟”。 (2)宋元:蒙古政权建立后,吐蕃臣服于蒙古。元朝在西藏委派官吏,驻扎军队,征收赋税,中央设宣政院管理西藏地区,西藏正式成为元朝的行政区。 (3)明清:①明称西藏为乌斯藏,设立卫所,建立僧官制度,整个明代,西藏各教派势力都一心拥护中央政府。②清朝时顺治和康熙册封“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”,此后,历世达赖和班禅都必须经过中央政府册封。雍正时,设

中国古代经济发展

中国古代史复习指南中国古代史纵鉴三 七、中国古代经济发展 【主体知识】 1.夏、商、西周三代-----奴隶制经济活动从原始社会萌芽状态逐渐走向完备 (1)农业 作物:已种植“”。 农具:金石并用,主要用木、石、骨、蚌耕作,极少。 耕作方式:“千耦其耘”,即奴隶、庶民耕作(筒单协作)。 (2)手工业 铸造业:青铜铸造为商周主要手工业部门,由此三代称“”。商朝青铜铸造供国王、贵族使用,技术精湛,如鼎;西周青铜产品趋向化,还开始铸造器。 玉器加工:雕精量多,以出土的朝妇好墓文物为典型。 陶瓷业:出现,是中国陶瓷发展史上一次飞跃。 漆器制造:我国用漆历史最悠久,可上溯到遗址的红漆碗;商周水平较高。 (3)商业、城市、交通 商朝以作为货币,“商人”源于商民善于经商,商朝都城成为繁荣的商业城市。商周交通通讯开始出现,建立制度。都城是全国政治、交通中心。 2.春秋战国——以北方为重心的封建经济兴起 (1)农业 生产工具:春秋开始出现,战国使用范围扩大,时代到来,生产力显著提高。 生产技术:的运用是农用动力的一次革命。 生产方式:“男耕女织”,即农耕。 水利灌溉:中原普遍用灌溉。春秋时楚相孙叔敖在今修芍陂。战国时秦国李冰修使成都平原成为“”;郑国在水系建郑国渠使平原成为沃野。 (2)手工业 冶铸业:铸铁技术,早欧洲2000多年。 青铜铸造:方壶是春秋中期珍品,产生新技术。 漆工艺:战国时期出现技术。 酿酒业:是古代酿造技术重要发明。 手工艺专著:战国时期出现《》,记述齐国官营手工业工艺,在当时世界独一无二。 (3)商业和城市 各地土特产汇聚中原市场。许多城市,如齐都(今山东)、赵都、楚都(今湖北),既是中心,又是繁华的商业中心。出现大商人,如号称“”的范蠡、后来当上秦国相国的。 3.魏晋南北朝——封建经济区域性扩展和南方大开发 (1)农业 江南迅速开发:区域推进,——整个长江流域——岭南和流域。发展很不平衡,三吴地区最发达;洞庭、湖流域、平原是重要产粮区。使南北经济趋向平衡,为经济重心的南移打下基础。 中原发展相对缓慢:农耕规模缩小、畜牧业有所扩展——环境破坏状况有所缓解。北方农业屡遭破坏,总体上在恢复和发展。曹魏时研制新灌溉农具;西北已采用或的耕作方式。十六国北朝时,和得到开发。 士族庄园经济和寺院经济占有重要地位。 (2)手工业 丝织业:曹魏设专门织造机构于、洛阳等地;吴国培育出。蜀汉的行销吴、魏。 冶炼业:北魏相州产军刀,技术成熟,又发明法。 采矿业:已经利用和。 制瓷业:南方盛产瓷,后技术传至北方。北方创制瓷,为制瓷业开辟了广阔前景。 造纸业:技术进步,产量大增,纸取代成为最主要的书写材料。著名造纸中心有、长安、建业、。 (3)商业 南方商品经济相对比较活跃,尤其是北方流民集中的、,及益州和建康。

0古代汉语专题 (4)

试卷代号:1310 中央广播电视大学2010-2011学年度第二学期“开放本科”期末考试(开卷) 古代汉语专题 2011年7月 一、填空(10分) 1.“小学”本来是对从事初级教育的学校的称呼,因为文字是小学所学的主要内容,所以汉代用“小学”这一名称指称 2.汉字改革从研制拼音文字开始,代表人物主要有卢慧章、王照、劳乃宣。1892年卢想章出版了,创造了最初的文字。1905年王照出版了,1905年劳乃宣出版了 3.假借造成的用字后果有两种情况: 4.汉字形体变化的原因可以从两个方面来考察: 二、简要回答下列问题(每题5分,共20分) 5.如何认识仓颉造字说? 6.唐兰、陈梦家、裘锡圭提出的“三书说”具体名目是什么? 7.字形感知活动的要求对字形变化有哪些作用? 8.为什么说汉字对汉民族的发展壮大与国家的统一作出了巨大的贡献? 三、分析下列汉字的构造类型产字 9.皿10.苛11.朱12.景13.林 14.册15.忝16.伐17.须18.基 四、写出下列黑体字的读音(每字1.分,共.l0分) 19.龟裂 20.大宛 21.吐谷浑 22.土蕃 23.阿房宫 24.会稽 25.哑然失笑 26.德发扬,诩万物 27.抨击时弊 28.毗邻 五、解释句中黑体字的字义,并说明句中用的是本义、引申.义还是假借义(每字2分。解释句中义1分,说明用的是本义、引申义还是假借义1分。共10分) 29一气专定,则傍通而不疑。《管子·兵法》 30.言己之光美,拟于舜禹,参于天地,非夸诞也。《荀子·不苟》 31.飞腾何限云中鹤,寂莫空余润底鳞。汪愁麟《送梦敦学士假归桐城》 32.去乡三十载,复得还旧丘。鲍照《结客少年场行》 33.通人圈于好恶兮,岂爱惑之能剖。《后汉书·张衡传》

中国会计发展史浅谈

中国会计发展史浅谈 作者:wcn wwww大学, 摘要:中国会计发展历史悠久,最早课追溯到原始社会末期,经历奴隶社会,封建社会,半殖民地半封建社会,新中国成立,以及改革开放,六个阶段,各个阶段都有特点,伴随着我们社会经济的进步,会计制度也在不断地完善。 关键字:社会生产力,社会经济制度,会计记录方式,会计方法 纵观中国经济史,会计发展贯穿其中。回顾会计的发展,其实就是重温每个时代的变化发展,能让我们在历史中思考领悟,汲取经验。中国会计发展历史悠久,最早可追溯到原始社会,历经奴隶社会、封建社会、近代半殖民地半封建社会、新中国以及改革开放的现代。 一、原始社会会计的发展 原始社会末期,由于人们对自然界的认识更加深入,社会的生产力有所提高,生产的东西数量增加,剩余的产品也增加,伴随着原始民主制的逐渐削弱,财产私有制出现,产品互换行为产生,商品货币关系开始出现。以交换为目的的商品生产使记数量的行为越发频繁,促进经济计量方法发生变化。因为原始文化多元化的影响,原始会计计量方法也呈现多样化特征。 原始会计计量行为一共可分成三个阶段。产生阶段,原始人类开始由无意识的记录行为发展成可以记录以确认经济活动数量关系。发展阶段,产生实物计量法,绘画计量法,结绳记事,刻契记事等方式,将简单的数据记录在身边物质上,从现在挖出的一些原始陶器等器物痕迹上可以看出这点。完善阶段,则是逐渐向数字计量阶段转化,计量符号的规范性增强。 二、奴隶社会会计的发展 夏后氏父子于公元前2070年建立了夏朝——中国历史上第一个奴隶制国家,开国家财政之先河,征收赋税,必然会建立相应的官职进行管理,会计行为必会发展。虽无具体史料证明,但夏朝为我国政府会计历史起点无需置疑。 商朝出土的甲骨文资料对探索其会计发展有着重要意义。商朝商品交换活动频繁,有贝作为货币,还出现了实物度量衡及度量单位。同时商代已具备较完备的文字系统——甲骨文,和数字体系,一到十的数码已形成,并采用了以十为底的进位制。甲骨文中有大量关于农产品成果,奉供物品的来往,物品交换等有经济意义的记录,反映出一些支出收入以及经济对象的内容,商代可能存在类似于现代会计账本的经济记录简册。 西周是奴隶制发展的高峰,建成了一套较为完备的国家行政管理制度,并设置了独立考察国家财会的职官系统——司会及所属部门,形成了一套完整的国家财政收入和支出项目体系,还出现了会计考核专职官员——宰夫。经钟鼎文史料可知,货币以从只有流通手段的只能演化为价值尺度的职能,并在实践中发挥了会计货币计价的作用。在会计方法方面,一种利用收入支出盈余三者之间的相互关系以反映资产的增加减少并进行结算的方法——三柱