(整理)黄曲霉素致癌作用机制及预防

黄曲霉素致癌作用机制及预防

概念:化学致癌作用是指化学物质引起正常细胞发生恶性转化并发展成肿瘤的过程。具有这种作用的化学物质称为化学致癌物。

原理:化学致癌作用机制分为3个阶段:1.引发阶段:启动阶段是指化学物或其活性代谢物(亲电子剂)与 DNA作用,导致体引发阶段。2.促长阶段:促长阶段是引发细胞增殖成为癌前病变或良性肿瘤的过程。3.进展阶段:进展阶段是从促长阶段产生的细胞群(癌前病变、良性肿瘤)转变成恶性进展阶段。

例子:黄曲霉素具有诱导突变、抑制免疫和致癌作用,对于人类和动物健康有着严重的危害。人类健康受黄曲霉素的危害主要是由于食用被黄曲霉素污染的食物,黄曲霉素主要存在于各种坚果,特别在花生、大豆、杏仁和核桃等植物产品中。黄曲霉素1993年已被世界卫生组织划定为一类致癌物,是一种毒性极强的剧毒物质。目前已经确定黄曲霉素结构有18种,其基本结构为二呋喃环和香豆素,主要分子形式含B1、B2、G1、G2,M1、M2等,其中M1、M2主要存在于牛奶中,B1为毒性及致癌性最强的物质。黄曲霉毒素的产生主要是产品收获后在储存、加工和运输过程中,由于原料携带就会致使加工后的食品含有黄曲霉,给人的健康带来极大的危害,或饲料中含有黄曲霉毒素动物摄入后造成同样的危害,再链接到人类。

致癌的化学物质可分为启动剂和促进剂,某些物质兼具二者的作用。黄曲霉素中AFB,、AFG,和AF、M,属于促进剂范畴,其致癌的机制主要是基因水平的作用。AFB 可通过与DNA的共价结合抑制DNA的甲基化,从而改变基因表达和细胞分化,并导致癌基因的激活。黄曲霉素相关肝癌中抑癌基因P的高频突变,其中最为常见的是外显子7中密码子249由AGG转化为AGT,突变率约为20%之50%。黄曲霉素主要以形成加合物的方式造成DNA损伤,并进一步导致肝癌的发生。

预防黄曲毒素的滋生和污染有多种途径,拿出口杏仁来说,在加工挑选之前,首先必须要保证水分含量在安全水8%以下,水分含量越低越好,才能保证不被黄曲霉毒素的污染。因为出口农产品在运输过程中,一是时间长,仅海运途中有时就需一个月;二是在密闭的集装箱内温度较高,很适宜黄曲霉素的滋生和繁衍。其二在挑选过程中一定要剔除霉变粒、严重的损伤粒和虫蚀粒,避免出口前和货物到达目的地后黄曲霉检测超标。平凉检验检疫局曾经多次经抽样检测黄曲霉毒素超标,通知企业重新加工挑选剔除上述三种仁粒后,经再次抽样检测黄曲霉含量就会降到限量以内。可见三种仁粒是霉源,水分和温度是条件。其它的农产品也有类似共同点,因此初级农产品的加工只要在挑选中注意这两个问题,就会解决黄曲霉毒素超标问题。

参考文献:<<黄曲霉素资料选编>>,贵州省卫生防疫站编辑,1978.01

黄曲霉素,时代周报,催悙,2012年第4期

解读黄曲霉素,家庭医药,刘梦琥,2012年第2期

2011222437 2011级麻醉3班吴丹

药物立体化学与药物作用的关系

概念:药物立体化学是指药物成分中化学分子具有顺反异构、对映异构、构象异构的不同构象体,一般只有一种构象有生物活性,能发生特异性作用,而其它类型的作用不大的与药物的作用有关的化学。

立体化学与药理作用:

1、手性异构与药理作用

(1)、只有一种对映体有药理活性,而另一种无显著的药理作用。

(2)、两个对映体具有等同或相近的药理活性。

(3)、两个对映体具有完全不同的生理活性。

(4)、两个对映体中一个有活性,另一个不仅没有活性,反而有毒副作用。(5)、对映体中,一个有活性而另一个可发生拮抗作用。

2、构象异构与药理作用

实验数据表明, 许多药物生物活性的发挥除与分子的构型有关外, 也与它们的分子构象密切相关。药物分子与受体相应部位结合基因的空间排列, 完全适应受体的立体结合要求, 才能产生药效。

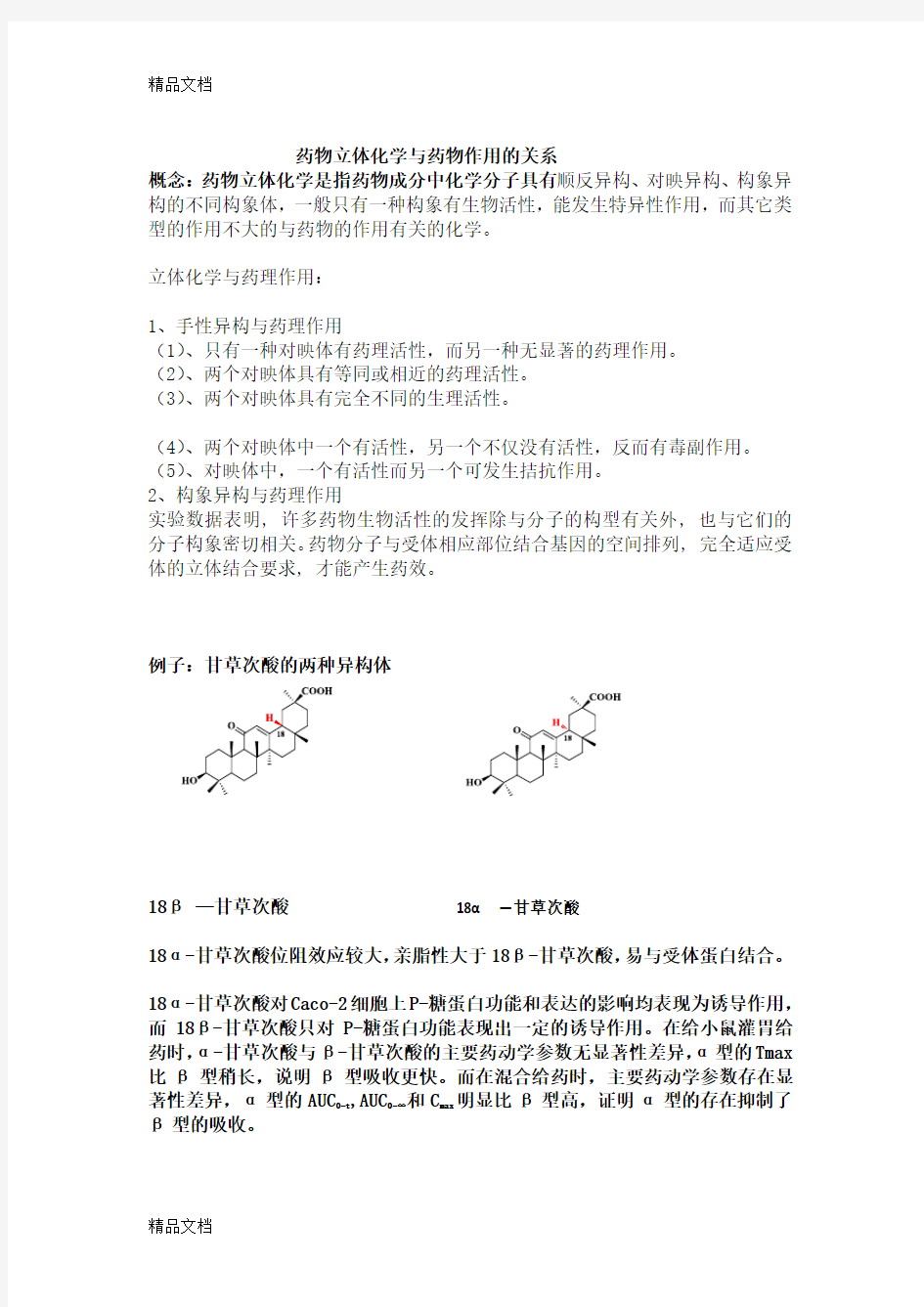

例子:甘草次酸的两种异构体

18β—甘草次酸18α —甘草次酸

18α-甘草次酸位阻效应较大,亲脂性大于18β-甘草次酸,易与受体蛋白结合。

18α-甘草次酸对Caco-2细胞上P-糖蛋白功能和表达的影响均表现为诱导作用,而18β-甘草次酸只对P-糖蛋白功能表现出一定的诱导作用。在给小鼠灌胃给药时,α-甘草次酸与β-甘草次酸的主要药动学参数无显著性差异,α型的Tmax 比β型稍长,说明β型吸收更快。而在混合给药时,主要药动学参数存在显

著性差异,α型的AUC

0-t ,AUC

0-∞

和C

max

明显比β型高,证明α型的存在抑制了

β型的吸收。

实际意义:立体化学对于研究药中有效成分的分子结构、反应性能和药理活性方面起着重大作用,异构体的不同分子构型对生物活性的影响可能不同,对构型和构象的深入研究,提出某种药的发挥药理活性所需要的立体因素条件,对于新药的开发具有重大意义。

参考文献:《药物立体化学》北京化学工业出版社,华维一,2005

药物的光学异构与合理用药军事医学科院药理研究所,张其楷,1986 “手性”在药物研究中的应用及发展北方药学,万长亮,2011

黄曲霉素致癌作用机制及预防

黄曲霉素致癌作用机制及预防 概念:化学致癌作用是指化学物质引起正常细胞发生恶性转化并发展成肿瘤的过程。具有这种作用的化学物质称为化学致癌物。 原理:化学致癌作用机制分为3个阶段:1.引发阶段:启动阶段是指化学物或其活性代谢物(亲电子剂)与 DNA作用,导致体引发阶段。2.促长阶段:促长阶段是引发细胞增殖成为癌前病变或良性肿瘤的过程。3.进展阶段:进展阶段是从促长阶段产生的细胞群(癌前病变、良性肿瘤)转变成恶性进展阶段。 例子:黄曲霉素具有诱导突变、抑制免疫和致癌作用,对于人类和动物健康有着严重的危害。人类健康受黄曲霉素的危害主要是由于食用被黄曲霉素污染的食物,黄曲霉素主要存在于各种坚果,特别在花生、大豆、杏仁和核桃等植物产品中。黄曲霉素1993年已被世界卫生组织划定为一类致癌物,是一种毒性极强的剧毒物质。目前已经确定黄曲霉素结构有18种,其基本结构为二呋喃环和香豆素,主要分子形式含B1、B2、G1、G2,M1、M2等,其中M1、M2主要存在于牛奶中,B1为毒性及致癌性最强的物质。黄曲霉毒素的产生主要是产品收获后在储存、加工和运输过程中,由于原料携带就会致使加工后的食品含有黄曲霉,给人的健康带来极大的危害,或饲料中含有黄曲霉毒素动物摄入后造成同样的危害,再链接到人类。 致癌的化学物质可分为启动剂和促进剂,某些物质兼具二者的作用。黄曲霉素中AFB,、AFG,和AF、M,属于促进剂范畴,其致癌的机制主要是基因水平的作用。AFB 可通过与DNA的共价结合抑制DNA的甲基化,从而改变基因表达和细胞分化,并导致癌基因的激活。黄曲霉素相关肝癌中抑癌基因P的高频突变,其中最为常见的是外显子7中密码子249由AGG转化为AGT,突变率约为20%之50%。黄曲霉素主要以形成加合物的方式造成DNA损伤,并进一步导致肝癌的发生。 预防黄曲毒素的滋生和污染有多种途径,拿出口杏仁来说,在加工挑选之前,首先必须要保证水分含量在安全水8%以下,水分含量越低越好,才能保证不被黄曲霉毒素的污染。因为出口农产品在运输过程中,一是时间长,仅海运途中有时就需一个月;二是在密闭的集装箱内温度较高,很适宜黄曲霉素的滋生和繁衍。其二在挑选过程中一定要剔除霉变粒、严重的损伤粒和虫蚀粒,避免出口前和货物到达目的地后黄曲霉检测超标。平凉检验检疫局曾经多次经抽样检测黄曲霉毒素超标,通知企业重新加工挑选剔除上述三种仁粒后,经再次抽样检测黄曲霉含量就会降到限量以内。可见三种仁粒是霉源,水分和温度是条件。其它的农产品也有类似共同点,因此初级农产品的加工只要在挑选中注意这两个问题,就会解决黄曲霉毒素超标问题。 参考文献:<<黄曲霉素资料选编>>,贵州省卫生防疫站编辑,1978.01 黄曲霉素,时代周报,催悙,2012年第4期 解读黄曲霉素,家庭医药,刘梦琥,2012年第2期 2011222437 2011级麻醉3班吴丹

常见霉菌毒素的种类及危害分析

常见霉菌毒素的种类及危害分析 霉菌毒素是一些霉菌在基质上生长繁殖过程中产生的有毒次级代谢产物。霉菌产毒仅限于少数产毒霉菌的部分菌株。不同的霉菌可产生同一种霉菌毒素,而一种霉菌可产生几种霉菌毒素。 霉菌根据生长条件划分为田间霉菌和仓储霉菌两种。田间霉菌是指镰孢菌属、青霉菌属和麦角菌属等野外菌株,这类霉菌通常是谷物在生长过程中就已感染。仓储霉菌主要是指饲料或原料在储存过程中产生的霉菌,以曲霉菌属为主。 黄曲霉毒素 黄曲霉毒素主要是曲霉菌产生的,其他曲菌、放线菌、镰孢霉菌和青霉菌也能产生黄曲霉毒素。所有动物均对黄曲霉毒素敏感,不过不同动物的敏感性差异较大。在家畜中以仔猪最为敏感。低浓度的黄曲霉毒素污染导致采食量下降、饲料转化率降低和引起机体的免疫抑制。母猪饲喂黄曲霉毒素污染严重的饲料,毒素会通过母乳传播而造成仔猪生长迟缓甚至死亡。此外,黄曲霉毒素还会干扰肝脏的解毒功能以及损害免疫系统。 赭曲霉毒素 赭曲霉毒素是由赭曲霉菌等所产生的一种毒素,分为A、B两种类型。赭曲霉毒素A的毒性较大,主要侵害猪的肾脏和肝脏。赭曲霉毒素可以造成猪的精神沉郁,食欲减退,体重下降,消化功能紊乱,肠炎,甚至腹泻,脱水多尿,伴随蛋白尿和糖尿。妊娠母畜子宫黏膜出血,往往发生流产。中毒后的病理变化以肾脏为主,可见肾脏肥大,呈灰白色,表面凹凸不平,有小泡,肾实质坏死,肾皮质间隙细胞纤维化;近曲小管功能退化,肾小管通透性变差,浓缩能力下降。 呕吐毒素 呕吐毒素属于单端孢霉烯族化合物,主要由禾谷镰刀菌、尖孢镰刀菌、串珠镰刀菌等镰刀菌产生。其危害主要是造成猪只的呕吐,同时降低采食量。呕吐毒素也属于一种很强的免疫抑制剂,它在猪体内可以抑制蛋白质的合成,对快速生长的组织(如皮肤和黏膜)和免疫器官均可产生影响,降低猪群的抵抗力。 玉米赤霉烯酮 玉米赤霉烯酮(F2毒素)由禾谷镰孢霉菌产生,是具有类似雌激素作用的霉菌毒素,临床症状因感染剂量和年龄不同而异。玉米赤霉烯酮对猪影响最大的部位是生殖系统。较低的浓度会诱发女性化现象,较高浓度会干扰排卵、受孕、植入及胚胎的发育。可造成后备母猪或小母猪出现假发情和阴道脱垂或脱肛。该毒素会造成怀孕母猪的流产和死胎、初生仔猪出现八字腿及外阴部肿胀。 T-2毒素

头孢克肟片年度质量报告

头孢克肟片年度质量报告 回顾周期:2009年11月14日一2010年12月31日产品年度质量报告编码:PZNB2011-002 浙江东日药业有限公司 二o—年二月廿五日

目录 1 概述 1.1 概要 (3) 1.2回顾周期 (3) 1.3产品描述 (3) I.4生产质量情况 (4) 2原辅料/内包材情况回顾 (6) 3生产工艺中间控制情况回顾 (7) 3.1关键工艺参数控制情况 (7) 3.2中间产品控制情况 (7) 3.3物料平衡 (9) 4成品检验结果回顾 (9) 5公共系统回顾 5.1工艺用水回顾 (11) 5.2环境监测回顾 (11) 5.3与药品直接接触的工艺用气体质量回顾 (11) 600S及00T调查.......................................... 12 7偏差调查 (12) 8稳定性考察及不良趋势分析 (12) 9变更控制回顾 (14) 10验证回顾 (15) 11 产品退货/召回/投诉/不良反应情况回顾 II.1投诉情况回顾 (15) 11.2退货/召回情况回顾 (15) 11.3药品不良反应监测情况回顾 (16) 12相关研究回顾 (16)

13上一次年度质量报告跟踪 (16) 14 结论16

1概述 1.1概要。 根据台州市食品药品监督管理局文件《关于印发台州市药品生产企业产品年度质量报告撰写指南的通知》(台食药监安注〔2010〕19号)的规定,对我司受浙江华海药业股份有限公司托生产的头抱克肟片进行年度质量回顾,并通过统计和趋势分析,证实工艺的一致性。 由于头抱克肟片为2009年11月开始首次生产,因此将2009年生产的091101、091102、091103和091201等四批产品纳入2010年度产品质量回顾中。 1.2回顾周期:2009年11月14 日-2010年12月31日 1.3产品描述 1.3.1产品名称(通用名、商品名)、规格、有效期、适应症等 通用名称:头抱克肟片 汉语拼音:Toubaokewo Pia n 英文名称:Cefixime Tablets 商品名称:君特 规格: 0.2g 贮藏:密封,在阴凉处(不超过20 C)保存。 有效期:24个月 适应症:本品适用于对头抱克肟敏感的链球菌属(肠球菌除外),肺炎球菌,淋球菌,卡他布兰汉球菌,大肠杆菌,克雷菌属,变性杆菌属,流感杆菌中头抱克肟敏感菌引起的以下感染有效。1?慢性支气管炎发作,急性支气管炎并发细菌感染,支气管扩张合并感染,肺炎;2.肾盂肾炎,膀胱炎,淋球菌性尿道炎;3.急性胆道系统细菌性感染(胆囊炎,胆管炎);4.猩红热;5.中耳炎,鼻窦炎。 1.3.2批准注册认证信息 取得批件时间:2008年12月12日 批件有效期:5年 再注册时间:2010年6月17日 批准文号:国药准字H20081227 执行标准:YBH09192008 委托生产批件:浙江省食品药品监督管理局批准,委托加工期限为2009年12月14日?2011年12月13日 1.3.3产品处方__________________________________________________ 物料名称数量 头抱克肟20kg (按C38H72N2O12 计)

黄曲霉毒素不可不知的秘密

黄曲霉毒素不可不知的秘密 在外聚餐时,餐桌上常会有赠送的餐前小吃——花生米,不过,如果你在金灿灿的花生米中无意夹到一颗变黑的,这时可千万不要往嘴里送,因为它们有可能已经被黄曲霉毒素污染而可能会对人体产生一定的危害。那什么是黄曲霉毒素呢? 1、黄曲霉毒素 黄曲霉毒素是一种由黄曲霉和寄生曲霉等真菌经过聚酮途径产生的次生代谢产物,是一组结构类似的化合物总称。迄今为止,已发现的黄曲霉毒素至少包含有黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、M1、M2、P1、Q1、H1、GM、B2a、G2a及毒醇等20种左右结构相似化合物。 通常黄曲霉毒素存在于土壤、动植物、各种坚果特别是花生和核桃中。在大豆、稻谷、玉米、通心粉、调味品、牛奶及奶制品、食用油等制品中也可能会发现黄曲霉毒素。 2、黄曲霉毒素在食物中的限量标准 根据我国国家标准GB2761-2011《食品中真菌毒素限量》的规定,我国食品中黄曲霉毒素B1允许量标准为:玉米及其制品、花生及其制品中不得超过20μg/kg;稻谷、糙米、大米和其他植物油脂中不得超过10μg/kg;小麦、大麦、其他谷物、发酵豆制品和其他熟制坚果及籽类中不得超过5μg/kg;部分调味品(如酱油、醋、酿造酱)中不得超过5μg/kg;婴幼儿配方食品中不得超过0.5μg/kg。乳及乳制品和特殊膳食用食品中黄曲霉毒素M1限量不得超过0.5μg/kg。 3、黄曲霉毒素的检测方法 (1)薄层色谱法(TLC法) TLC法是测定黄曲霉毒素的经典方法,是我国测定食品及饲料中黄曲霉毒素B1的标准方法之一(GB/T5009.23-2006)。适用于各种食品中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定。(2)免疫分析法 免疫化学分析法是以抗原抗体的免疫化学反应为基础进行抗原抗体含量测定的方法。用于黄曲霉毒素测定的免疫分析法主要有免疫亲和层析净化—荧光光度法、免疫亲和层析净化—高效液相色谱法、酶联免疫吸附法等。 ▲免疫亲和层析净化—荧光光度法和免疫亲和层析净化—高效液相色谱法免疫亲和层析技术的方法特异性好、灵敏度高,是目前我国现行国家标准推荐的方法之一(GB/T18979-2003),适用于玉米、花生及其制品(花生酱、花生仁、花生米)、大米、小麦、植物油脂、酱油、食醋等食品中黄曲霉毒素的测定。 ▲酶联免疫吸附法(ELISA) ELISA法是应用抗原抗体特异性反应和酶的高效催化作用来测定黄曲霉毒素含量的免疫分析方法,其相对应的标准是GB/T5009.22-2003(第二法),适用于粮食、花生及其制品、薯类、豆类、发酵食品及酒类等各种食品中黄曲霉毒素B1的测定。 4、黄曲霉毒素的预防与控制措施 (1)挑选霉粒法 因黄曲霉毒素主要集中在霉坏、破损、皱皮、变色和虫蛀等的粮粒中,这些带毒颗粒比健康颗粒轻,外表也较易辨认,可用机械或人工掏除。 (2)植物油加碱去毒法

黄曲霉毒素的危害

黄曲霉毒素的危害 摘要:黄曲霉毒素是由寄生曲霉和产毒的黄曲霉产生的一种真菌毒素,有很强 的致癌性。许多粮油食品、饲料等都容易被黄曲霉毒素污染,从而危害人类健康和畜牧生产。因此研究黄曲霉毒素的危害,非常必要。 黄曲霉毒素是黄曲霉真菌的代谢化合产物,发生范围分布世界各地,通过感染食物和饲料,致使家禽、家畜及人类发生黄曲霉中毒及各种并发疾病,是目前人们认识最多,研究最广的一种真菌毒素。 什么是黄曲霉毒素?黄曲霉毒素是黄曲霉真菌的次级代谢产物,是一种严重危害人体和动物健康的有毒致癌物质。根据其分子结构与感染方式的不同,黄曲霉毒素分为G1,G2,B1,B2,其化学分 子结构式分别为B1(C17H12O6),B2(C17H14O6),G1(C17H12O7),G2(C17H14O7)后来又在奶中分离出M1和M2 ,G和B的命名分别来自毒素在紫外光下发出的绿色荧光Green和蓝色荧光Blue,M则是由于它最早发生于奶中mike。 黄曲霉毒素对粮油食品的危害;在天然污染的食品中,以黄曲霉素B1最常见,而且毒性也最强,是真菌毒素中致癌力最强的一种。一般在热带和亚热带地区,食品中黄曲霉素的检出率比较高。联合国粮农组织估计,全世界谷物供应的25%受霉菌毒素污染,其中,每年至少有2% 的农产品因黄曲霉素污染而报废,世界上已有大约100 个家对食品中黄曲霉素的含量做了严格限量要求。我国花生及制品、食用

油、油料饼粕及饲料和玉米、大米等农产品及食品的黄曲霉素污染比较严重,其中,以花生和玉米的污染最为严重,成为一些地区肝癌发病率高的主要原因。 黄曲霉毒素对动物性食品的危害:已证实,几乎所有谷物、饲草和各种食品(包括畜产品)都可作为黄曲霉产生、生长基质,都有可能在被黄曲霉菌和寄生曲霉菌污染后产生黄曲霉毒素。但动物源性食品不同于植物源性产品的特征是,活体动物一般不会发生黄曲霉菌或寄生曲霉菌的自然繁殖,因此不会像植物源性产品那样,在植物生长、获环节受到土壤、病害、气候等因素的影响产生毒素。但在动物源产品加工、包装、储存等后期,“冷链”传递的失控或包装材料的污染却可能导致黄曲霉毒素的产生。饲料中黄曲霉毒素是动物源性食品污染的主要原因。由于动物源性产品,特别像牛奶这样的产品,被黄曲霉毒素污染后没有明显的感官特征(不能像花生等产品对霉变粒进行挑选),使得人们对黄曲霉毒素的控制变得更加困难。动物源性产品的黄曲霉毒素主要由直接污染或动物食用被污染的饲料2 种途径引起,因此其控制措施就应针对原因进行研究。其中对于动物源性产品在加工、储藏、包装等环节的控制,主要应遵循食品卫生的操作规范,对特殊动物产品生产工艺进行监测,调整最佳工艺条件等。动物源性产品中黄曲霉毒素污染的控制重点应是饲料的控制,此外还应深入研究奶类产品中黄曲霉毒素去除方法。 黄曲霉毒素对人体的危害:黄曲霉毒素对食品的危害,归根还是对人身体的危害。人们食用被黄曲霉毒素污染的粮食和食品,牲畜使用被

头孢克肟中间体合成工艺的改进研究

第40卷第2期2010年4月 精细化工中间体 FINE CHEMICAL INTERMEDIATES Vol.40No.2APRIL 2010 作者简介:李爱军(1968-),男,河北石家庄人,教授,博士,从事药物及精细化学品研究。(E-mail :liaj@https://www.360docs.net/doc/219763954.html, )收稿日期:2010-03-15 !!!!!!!!!!! !! !!!!!!!!!!! !! 医药及中间体 头孢克肟中间体合成工艺的改进研究 李爱军,冯宝,刘倩春 (河北科技大学化学与制药工程学院,河北石家庄3050068)摘 要:对头孢克肟中间体2-(2-氨基-4-噻唑基)-2-[[(Z )-(叔丁氧羰基)甲氧]亚胺基]乙酸-2-苯并噻唑硫酯(1)的合成工艺进行了改进研究,即以廉价的乙酰乙酸甲酯为原料,经溴化、亚硝化、环合、醚化、水解、硫酯化6步反应制备1,总收率17.9%。其中2-(2-氨基-4-噻唑基)-2-(Z )-羟亚胺基乙酸甲酯采用了一锅合成法,简化了操作。 关键词:头孢克肟;乙酰乙酸甲酯;中间体;合成中图分类号:R978.1+1 文献标志码:A 文章编号:1009-9212(2010)02-0048-03 Improvement on the Synthesis of an Intermediate for Cefixime LI Ai-jun ,FENG Bao ,LIU Qian-chun (College of Chemical and Pharmaceutical Engineering ,Hebei University of Science and Technology , Shijiazhuang 050018,China ) Abstract :2-(2-Amino-4-thiazolyl )-2-[[(Z )-(t-butoxycarbonyl )methoxy ]imino ]-acetic acid 2-benzothiazolyl thioester (1),an intermediate for cefixime ,was synthesized from methyl acetoacetate via 2-(2-amino-4-thiazolyl )-2-(Z )-hydroxy imino methyl acetate (4)in 17.9%overall yield.4was prepared in one-pot synthesis.Key words :cefixime ;methyl acetoacetate ;intermediate ;synthesis 1 前言头孢克肟为藤泽药品工业株式会社1987年开 发的第二代口服广谱头孢类抗生素[1] ,是临床应用于治疗感染性疾病的重要抗生素类药物,在国内外得到了广泛的应用,目前头孢类抗生素药物的研究开发已是中国医药发展的重点,2-(2-氨基-4-噻唑基)-2-(Z )-叔丁氧羰基甲氧亚胺基乙酸活性硫酯(1)是合成头孢克肟的重要侧链,因此对1的合成研究具有较重大的意义。 1的合成方法有多种[2-6],主要是以乙酰乙酸丙 烯酯为原料,或以2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-(Z )-羟亚胺基乙酸为原料,与对硝基苄溴,溴乙酸叔丁酯反应水解,这些方法,有的原料难以制备,有的需用到钯盐,价格昂贵,因此不适合工业生产。笔 者综合考虑文献方法的优缺点,以乙酰乙酸甲酯为原料,经溴化、亚硝化、环合、醚化、水解、硫酯化6步反应制备1,方法无特殊反应,易操作,所得产品质量较好。 2实验部分2.1 反应方程式

黄曲霉毒素的知识

黄曲霉素的相关知识 20世纪60年代,美国东南部的一些农场,大约有10万只火鸡不明原由地突然死亡,一时间造成了极度恐慌和不安,其震惊的程度不亚于二三年前的疯牛症,关于病因当时也弄不清,只得取名为X 病,这就是美国闻名的“火鸡X病”事件。后来经过食品、毒理和细菌学方面专家的通力合作,终于找出了引起火鸡大批死亡的原因:他们从饲料玉米粉中分离出一种前所未知的由黄曲霉菌产生的毒素,命名为“黄曲霉毒素”。 另报道。1974年印度西部曾发生一次急性黄曲霉毒素中毒事件。居民吃了发霉(黄曲霉菌感染)的玉米后,有397人发生急性中毒肝炎,死亡106人。还有成批的狗发生腹水和黄疸,多在2~3周内死亡。该毒素中毒的症状主要为发热、呕吐、食欲不佳,继而出现黄疸,重者可出现腹水。可见黄曲霉毒素之危害严重性。发霉的食物中的花生、花生油、玉米、大米、棉籽等最容易污染上黄曲霉素,小麦,大麦也常被污染,豆类一般污染较轻,工业化生产的发酵制品如面酱。咸肉、火腿、香肠等肉类食品,亦能受到黄曲霉菌的污染。 有两种通过膳食的摄入途径: 一是由受黄曲霉毒素(主要为B1)污染的植物性食物中摄入;

二是经饲料而进入奶或乳制品(包括乳酪、奶粉等)的黄曲霉毒素(主要为M1)。不要将受黄曲霉毒素污染的饲料喂养牲畜。如黄曲霉毒素B1在奶牛体内能转化为有致癌作用的黄曲霉毒素M1而进入牛奶,进而进入人体。所以它又是一类细胞毒素。其毒性为氰化钾的10倍,为砒霜的68倍。诱发肝癌的能力比二甲基亚硝胺大75倍。其致癌能力是二甲基偶氮苯的900倍[5],黄曲霉毒素具有诱导突变、抑制免疫和致癌的作用。主要诱发肝癌,故它是一类肝毒素。此外,还能诱发胃腺癌、肾癌、直肠癌及乳腺、卵巢、小肠等部位的肿瘤。黄曲霉毒素作用的靶器官主要是肝脏,动物中毒以全身性出血、消化机能障碍和神经系统紊乱为特征。急性中毒表现为食欲废绝,运动失调,排泄停止,肝炎,黄疸,肝脏充血、出血、肿大、变性和坏死,并伴有严重的血管和中枢神经损伤,动物中毒后几小时至数天内死亡。慢性中毒者早期症状表现为食欲不佳,体重减轻,生产性能降低,胴体和蛋壳品质下降,后期出现黄疸,脂肪肝、肝损伤及抑制动物免疫机能和致癌作用。1988年国际癌症研究总局(IARC)把黄曲霉毒素B1列为人的最强的致癌物质之一。 1 黄曲霉毒素的理化特性 ⑴黄曲霉毒素(aflatoxin)是黄曲霉、寄生曲霉和温特曲霉的代谢产物。黄曲霉毒素是一类有相似结构的化合物,都有一个二呋呋喃结构和一个氧杂萘邻酮(香豆素)结构。在紫外线下,根据荧光颜色Rf 值及结构等分别命名B1、B2、G1、G2、M1、M2、P、Q毒醇GM

怎样防治花生黄曲霉菌病

怎样防治花生黄曲霉菌病 花生是最容易受黄曲霉菌感染的农作物之一,在世界范围内均有发生。黄曲霉毒素是目前世界上公认的毒性最强的致癌物质,主要有黄曲霉毒素Bl、黄曲霉毒素B:、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素GZ 4种,其中以黄曲霉毒素B,毒性最强,产毒量也最大。其侵染所造成的黄曲霉毒素污染不仅影响花生的品质和外贸出口,而且直接危害入们的健康。黄曲霉菌的感染首先在田间发生,特别是在花生生长后期。收获后不能及时晾晒,以及贮藏不当可以加重黄曲霉菌的感染和毒素污染。 我国规定在花生油、花生及其制品中黄曲霉毒素3,的允许含量为十亿分之二十。联合国粮农组织和世界卫生组织,包括美国的初步标准中规定,黄曲霉毒素超过30微克/千克时不能食用,也不能作饲料。 侵染途径和感染条件黄曲霉菌广泛存在于土壤中,土壤中的黄曲霉菌可直接从伤口处侵染花生果针、荚果和籽仁,并在籽仁上迅速繁殖和产毒。影响黄曲霉菌田间感染的因素有下面几种。①地下害虫如蟒蟾、金针虫等为害花生荚果不仅直接把黄曲霉菌带进受害的荚果,而且破损部位也为黄曲霉菌侵染增加了机会。②花生田间管理和收获时受损伤的荚果以及由于土壤温度和湿度波动引起的种皮自然破裂,使黄曲霉菌更易侵入。③锈病、叶斑病、茎腐病等真菌病害引起早衰,甚至枯死的花生植株荚果,受黄曲霉菌感染率也较高。④花生生育后期遭遇干旱是影响黄曲霉菌侵染花生的重要因素。

⑤对不同类型土壤样品黄曲霉菌菌量进行测定,以水旱轮作地土壤含菌量最高,其次为水田,旱地最少。⑥适时收获的花生受黄曲霉菌感染的较少,而延迟收获的花生黄曲霉菌感染率较高。延迟收获花生的过熟荚果,特别是含水量高于30%的种子显著增加了黄曲霉菌侵染的机会。⑦种皮在抗黄曲霉菌侵染中起关键作用,具有完整种皮的花生种子才能表现出抗侵染特性。⑧花生品种间对黄曲霉菌侵染和产生毒素的抗性存在明显差异。 大田中的防治在花生生育后期,花生荚果发育期间保障水分供给,避免收获前干旱造成黄曲霉菌感染率大幅度增加;尽量避免结荚期和荚果充实期中耕,以免损伤荚果;把病虫害对荚果的损伤减少到最低程度;收获后及时晒干荚果,把花生种子含水量控制在5%以下;由于花生品种对黄曲霉菌侵染的抗性存在差异,各地应通过调查选用对黄曲霉菌侵染具有抗性的品种,以减少黄曲霉菌的感染。 食品及词料中黄曲霉毒素的去除黄曲霉毒素的去毒方法有物理法和化学法2种。 (1)物理法 ①筛选用筛选、风选、入工手选、电子色选等将霉坏、破损、皱皮、变色的花生仁选去,即可使黄曲霉毒素B,的含量降低到5ppb 以下。 ②加热把花生油采用升温法去毒。将黄曲霉毒素3,含量在200ppb以下的花生油,加温到220℃-250℃保持3 -5分钟,其毒素可下降到

黄曲霉毒素的危害及预防措施

黄曲霉毒素的危害及预防措施 https://www.360docs.net/doc/219763954.html, 2004-9-24 中国畜牧网 摘要本文主要阐述了黄曲霉毒素的理化特性、对动物和人的危害、在畜产品中的残留以及预防和去毒措施。 关键词黄曲霉毒素危害措施 黄曲霉毒素(Aflatoxin,简写AF)主要是黄曲霉菌和寄生曲霉菌的代谢产物。在温暖潮湿气候地区的粮食和饲料,凡被黄曲霉菌和寄生曲霉菌污染都可能存在黄曲霉毒素。黄曲霉毒素最易污染花生、玉米、棉籽、禽蛋、肉、奶及奶制品,其次是小麦、高粱和甘薯,大豆粕被黄曲霉毒素污染的程度轻些。我国粮食和饲料被黄曲毒素污染率很高,给饲料企业和养殖业主带来了很大损失,人们食用含有黄曲霉毒素的食物危害到人体健康。 1 黄曲霉毒素的理化特性 目前已确定黄曲霉毒素结构的有AFB1、AFB2、AFM1等18种,它们的基本结构中都含有二呋喃环和氧杂萘邻酮(又名香豆素),前者为其毒性结构,后者可能与其致癌有关。黄曲霉毒素难溶于水、己烷、乙醚和石油醚,易溶于甲醇、乙醇、氯仿和二甲基甲酰胺等有机溶剂。分子量为312-346,熔点为200-300℃,黄曲霉毒素耐高温,通常加热处理对其破坏很小,只有在熔点温度下才发生分解。黄曲霉毒素遇碱能迅速分解,但此反应可逆,即在酸性条件下又复原。一般来说,温度30℃、相对湿度80%、谷物水份在14%以上(花生的水份在9%以上)最适合黄曲霉繁殖和生长。在24-34℃之间,黄曲霉菌产毒量最高。几乎所有谷物、饲草和各种食品(包括畜产品)都可作为黄曲霉基质。 2 黄曲霉毒素的危害 2.1黄曲霉毒素对动物的危害 黄曲霉毒素的毒性很大,是目前已发现霉菌中毒性最大的一种。目前发现的18种黄曲霉菌毒素中,AFB1毒性最强,AFM1、AFG1次之,AFB2、AFG2、AFM2毒性较弱。AFB1的毒性是砒霜的68倍,诱发肝癌的能力比二甲基亚硝胺大75倍。其毒性因动物的种类、年龄、性别和体况以及营养状况的不同有差异,年幼动物、雄性动物较敏感。 黄曲霉毒素具有诱导突变、抑制免疫和致癌的作用。黄曲霉毒素作用的靶器官主要是肝脏,动物中毒以全身性出血、消化机能障碍和神经系统紊乱为特征。急性中毒表现为食欲废绝,运动失调,排泄停止,肝炎,黄疸,肝脏充血、出血、肿大、变性和坏死,并伴有严重的血管和中枢神经损伤,动物中毒后几小时至数天内死亡。慢性中毒者早期症状表现为食欲不佳,体重减轻,生产性能降低,胴体和蛋壳品质下降,后期出现黄疸,脂肪肝、肝损伤及抑制动物免疫机能和致癌作用。 猪 猪对霉菌毒素敏感,特别是哺乳或哺乳仔猪。一般来讲,当水平相对较低时,霉菌毒素降低饲料采食量、生产性能和免疫功能。20-200ppb的黄曲霉毒素B1可引起饲料采食量和生产性能下降,但可通过提高特殊日粮养分如赖氨酸或蛋氨酸水平来抵消;严重黄曲霉毒素中毒(1000-5000ppb),可发生急性影响,包括对呼吸的影响。据报道,饲料中黄曲霉毒素含量为2.0mg/kg时,可使猪体重由对照组的33.7kg减少到29.7kg。黄曲霉毒素通过胎盘屏障转移到胎儿,引起胎儿畸形,导致产仔数减少、产弱仔、死胎和木乃伊。急性中毒的个别母畜会发生流产。公猪黄曲霉毒素中毒则表现性欲下降。 家禽

第7章_半合成抗生素生产工艺

第七章半合成抗生素的生产工艺 7.1概述 半合成抗生素(Semisynthetic antibiotics)是在生物合成抗生素的基础上发展起来的,针对生物合成抗生素的化学稳定性、毒副作用、抗菌谱等问题,通过结构改造增加了稳定性、降低了毒副作用、扩大了抗菌谱、减少了耐药性、改善生物利用度,提高药物治疗的效果。如头孢氨苄(Cefalexin)、头孢羟氨苄(Cefadroxil)、头孢拉定(Cefradine)、头孢克洛(Cefaclor)、头孢克肟(Cefixime)、头孢哌酮(Cefoperazone)、头孢呋辛(Cefuroxime)、头孢曲松(Ceftriaxone)、克拉霉素(Clarithromycin)、阿奇霉素(Azithromycin)、舒巴坦(Sulbactam)、米诺环素(Minocycline)等。本章以头孢菌素为例,介绍半合成抗生素的生产工艺。 7.1.1头孢菌素的研究 1、结构特点 头孢菌素与青霉素是两类β-内酰胺类抗生素,β-内酰胺环是该类抗生素发挥生物活性的必需基团,可以开环、发生酰化作用,干扰细菌的转肽酶,阻断其交联反应,使细菌不能合成细胞壁而破裂死亡,最终抑制细菌生长。β-内酰胺环与噻唑环或噻嗪环的并合可以提高其对亲核性反应的活性,青霉素类2-位的羧基和头孢菌素类的2-位羧基也是必要结构,头孢菌素类的2-双键是不可缺少的,青霉素类6-氨基和头孢菌素类7-氨基的不同酰基取代可以改变化合物的抗菌活性及对β-内酰胺酶的耐受性。 S N R1 O COOH 12 3 4 5 6 7 青霉素基本结构 S N R2 O R1 COOH 1 2 3 4 5 6 7 8 头孢菌素基本结构 图7-1 β-内酰胺类抗生素的两种基本母环结构 头孢菌素与青霉素比较,过敏反应发生率低,药物间彼此不引起交叉过敏反应,研究认为由于头孢菌素过敏反应中没有共同的抗原簇,因β-内酰胺环开裂后不能形成稳定的头孢噻嗪环,而是生成以侧链(R)为主的各异的抗原簇,表明各个头孢菌素之间,或头孢菌素与青霉素之间只要侧链(R)不同,就不能发生交叉过敏反应。 头孢菌素母环系提供了进行广泛结构修饰的可能性。人们发现,头孢菌素衍生物的生物活性和C-3及C-7部位的结构修饰之间存在着密切的关系,头孢菌素分子中,可供改造的

头孢克肟说明书

【药品名称】通用名称:头孢克肟干混悬剂 【性状】 本品为白色或类白色颗粒,气芳香、味甜。 【适应症】对链球菌属(肠球菌除外),肺炎球菌,淋球菌,卡伦布兰汉球菌,大肠杆菌,克雷白杆菌属,沙雷菌属,变形杆菌属,流感杆菌中头孢克肟敏感菌引起的以下感染有效:慢性支气管炎急性发作,急性支气管炎并发细菌感染,支气管扩张合并感染,肺炎; 肾盂肾炎,膀胱炎,淋球菌性尿道炎; 急性胆道系统细菌性感染(胆囊炎,胆管炎); 猩红热; 中耳炎,鼻窦炎。 【规格】50mg 【用法用量】服用时加水20ml冲服。 成人及体重30公斤以上儿童: 口服,每次50-100mg每日二次;成人重症感染者可加至每次200mg每日二次。 儿童:口服,用量按成人减半。或按每公斤1.5-3.0mg计算给药量每日二次。或遵医嘱。 【不良反应】 在总病例12,879例中,发现包括临床检查值异常在内共294例(2.58%)的不良反应。这些不良反应包括腹泻等消化道症状112例(0.87%),皮疹等皮肤症状29例(0.23%),另外,临床检查值异常包括gpt升高78例(0.61%),got升高58例(0.45%),嗜酸细胞增多26例(0.20%)等。 1.严重不良反应: (1)休克:由于引起休克(<0.1%)的可能性,应密切观察,如有出现不适感、口内异常感、哮喘、眩晕、便意、耳鸣、出汗等现象,应停止给药,采取适当处置。 (2)过敏样症状:有出现过敏样症状(包括呼吸困难、全身潮红、血管性水肿、荨麻疹等)(<0.1%)的可能性,应密切观察,如有异常发生时停止给药,采取适当处置。 (3)皮肤病变:有发生皮肤粘膜眼症候群(stevens-johnson症候群,<0.1%),中毒性表皮坏死症(lyell症候群,<0.1%)的可能性,应密切观察,如有发生发热、头痛、关节痛、皮肤或粘膜红斑、水泡、皮肤紧张感、灼热感、疼痛等症状,应停止给药,采取适当处置。 (4)血液障碍:有发生粒细胞缺乏症(<0.1%,早期症状:发热、咽喉疼、头疼、倦怠感等),溶血性贫血(<0.1%,早期症状:发热、血红蛋白尿、贫血等症状),血小板减少(< 0.1%,早期症状:点状出血、紫斑等)的可能性,且有其它头孢类抗生素造成全血细胞减少的报告,因此应密切观察,例如进行定期检查等,有异常发生时应停止给药,采取适当处置。 (5)肾功能障碍:由于引起急性肾功能不全等严重肾功能障碍(<0.1%=的可能性,因此应密切观察,例如进行定期检查等,如有异常发生时,应停止给药,采取适当处置。 (6)结肠炎:可能引起伴有血便的严重大肠炎例如伪膜性结肠炎等(<0.1%)。如有腹痛、反复腹泻出现时,应立即停止给药,采取适当处置。

黄曲霉毒素解毒方法

1.1.4 黄曲霉毒素的解毒措施 黄曲霉毒素危害严重,分析每一批家禽饲料中霉菌毒素的含量是不可能的,当慢性霉菌毒素中毒发生时,除了轻微的生产性能下降外,没有任何明确的临床症状。在发展中国家中,每年黄曲霉毒素都会给饲料业及畜牧业带来巨大经济损失。在过去很长的一段时间里,为尽量减少霉菌毒素的危害所做的努力已经取得长足的进步,避免饲料中黄曲霉毒素的含量超过规定允许的浓度是预防和治疗毒素中毒的方法之一。为减少黄曲霉毒素及其代谢物残留在动物性食品中以及减轻毒性反应,适当的方法包括物理分离,化学方法和毒素粘合剂是必须要使用的[42],如沸石化合物,活性炭,珍珠岩,膨润土,硅藻土等已经被使用。 1.1.4.1 物理去毒方法 传统用于霉菌毒素的物理去毒方法主要有混合稀释法、水洗法、热处理、脱壳、磨粉、放射、萃取、吸附等。混合稀释法是将简单地将霉变饲料与未霉变饲料进行混合,以降低饲料中霉菌毒素的浓度,此法成本低,工作量大,不能从根本上解决饲料中毒素的问题。水洗法可显著减少毒素,但只用于湿磨或发酵的前处理,否则干燥成本太高。霉菌素素在谷物表面含量高,脱壳可有效降低霉菌毒素水平,但工作量大。黄曲霉毒素耐热,一些试验表明热处理似乎能降低一些毒素水平,然而实际效果存疑。磨粉处理只能改变毒素的分布,不能减少毒素总量。放射能杀真菌孢子,但不减少毒素含量。有机溶剂可提取花生油、棉籽油中的黄曲霉毒素,几乎可将油中所有的黄曲霉毒素除去,但成本高,应用不广[43]。 在当前的实际生产中,往饲料中添加可以吸附霉菌毒素的物质是一种常用的方法,利用吸附剂来降低机体对毒素的吸收率,减少毒素对机体的毒害作用,众所周知的吸附剂主要有水合硅铝酸钙钠盐、蒙脱石、膨润土、粘土、沸石和活性炭等。汪前红、齐德生等[44,45]报道含有矿物、酵母等的复合吸附剂以及蒙脱石均能降低AFB1对动物的负面作用。在含黄曲霉毒素日粮中添加复合吸附剂或蒙脱石,均能在一定程度上能缓解AFB1对动物的毒性作用,降低AFB1中毒的死淘率,一定程度上恢复动物的生产性能,提高动物产品的质量。物理吸附法虽在一定条件下能吸附霉菌毒素,但其吸附毒素的特异性与广谱性的统一还是一个世界性问题。 1.1.4.2 化学去毒方法

制粒工艺流程

总的工序流程:领料→拆料→处理→投料→制软材(叫粘合剂)→制湿颗粒→干燥→整粒→称重混合(加草莓粉末香精)→储存一原辅料粉碎过筛 1.相关流程:预算领取物料>上报统计员拿取领料单>仓库领料至物净间点数(检查外包装袋 有无破损,如有破损应及时与仓库人员说明情况)> 拆外包装消毒放置原辅料存放间>过筛置备料间。(做好标识,并填写生产记录与管理记录) 2.头孢克肟颗粒使用原辅料过筛目数:头孢克肟过100目,甘露醇过60目,交联聚维酮 过60目。 3.如何提前预算领取的物料数量。 确保足够的备料量,需根据周生产计划量和岗位原辅料使用记录来确定,提前领取的物料数量。 4.在仓库领料需做的工作? 核对物料的批号、品名、数量、进库批号,并且拿相应的物料检验报告单。 5.拆除处包装,需检查物料处包装是否破损,物料颜色是否异常有变化的情况并及时反馈 给质检员或工艺员。 6.拆除外包装的物料需用3%的过氧化氢消毒物料外表面,并贴上物料卡,拉置原辅料存 放间。 7.原辅料粉碎过筛,应核对对处理物料所需筛网目数,物料品名,批号,数量更换品种必 须换筛网清洗摇摆机。 8.物料过筛后收率应不低于99.5%。 9.处理后的物料应将原始批号,进库批号,物料总重量报至工艺员处。 10.对于不合格的物料应放回到原包装或原物料桶内并做好密封与标识。 二.投料称量 11.(一)生产前的准备。 12.1.检查工作区已没有存在任何与本次生产无关的残留物或生产记录等,并已清洁消毒且 在有效期内。 13.2.检查生产区内的压差,温度,温度是否在规定范围内。 14.3.在工艺员领取本次需生产的指令单和所需记录。(记得复核指令单) 15.4.根据指令单,在生产门口挂上生产状态牌,并填写相应的产品名称,批号,规格,生 产日期。 16.5.生产前,用标准砝码校准秘需的衡器。 17.6.在需用生产的设备,衡器上换挂上生产状态牌(正在运行) 18.7.领取所需的生产用具,工具,容器等,并确认清洁消毒在有效期内。 19.8.根据指令单,领取已处理的原辅料,并核对品名,批号。 20.(二)操作 21.1.启动称量罩5分钟,开启地秤,待显示为0.00时,将600L IBC推上地秤,并除皮 (即显示0.00),翻起过板桥并固定好。 22.2.根据指令单核对物料品名,批号,然后用提升机投料至600L IBC中,根据指令单的

黄曲霉毒素

黄曲霉毒素 一, 概述 1993年黄曲霉毒素被世界卫生组织(WHO)的癌症研究机构划定为1类致癌物,是一种毒性极强的剧毒物质.黄曲霉毒素的危害性在于对人及动物肝脏组织有破坏作用,严重时,可导致肝癌甚至死亡.在天然污染的食品中以黄曲霉毒素B1最为多见,其毒性和致癌性也最强. 1,发现:上世纪60年代,在英国发生的十万只火鸡突发性死亡事件被确认与从巴西进口的花生粕有关.进一步的调研证明,这些花生粕被一种来自真菌的有毒物质污染,这些研究工作最终使人们发现了黄曲霉(Aspergillus.flavus)产生的有毒代谢物质,黄曲霉毒素(Aflatoxins).是黄曲霉和寄生曲霉的代谢产物,特曲霉也能产生黄曲霉毒素,但产量较少.产生的黄曲霉毒素主要有B1,B2 ,G1 ,G2 以及另外两种代谢产物M1 ,M2.其中M1 和M2是从牛奶中分离出来的.B1,B2 ,G1 ,G2 ,M1 和M2的在分子结构上十分接近. 2,化学结构:黄曲霉毒素(Aflatoxins),是一组化学结构类似的化合物,目前已分离鉴定出12种,包括B1,B2,G1,G2,M1,M2,P1,Q,H1,GM,B2a和毒醇.黄曲霉毒素的的基本结构为二呋喃环和香豆素,B1是二氢呋喃氧杂萘邻酮的衍生物.即含有一个双呋喃环和一个氧杂萘邻酮(香豆素).前者为基本毒性结构,后者与致癌有关.M1是黄曲霉毒素B1在体内经过羟化而衍生成的代谢产物.黄曲霉毒素的主要分子型式含B1,B2,G1,G2 ,M1,M2等.其中M1和M2 主要存在于牛奶中.B1为毒性及致癌性最强的物质. 《黄曲霉毒素B1,B2,G1,G2,M1,M2化学结构式》 黄曲霉毒素B1 黄曲霉毒素B2 黄曲霉毒素G1 黄曲霉毒素G2 黄曲霉毒素M1 黄曲霉毒素M2 3,理化特性:在紫外线下,黄曲霉毒素B1,B2发蓝色荧光,黄曲霉毒素G1,G2发绿色荧光.黄曲霉毒素的相对分子量为312-346.难溶于,易溶于油,甲醇,丙酮和氯仿等有机溶剂,但不溶于石油醚,己烷和乙醚中.一般在中性溶液中较稳定,但在强酸性溶液中稍有分解,在pH9-10的强酸溶液中分解迅速.其纯品为无色结晶,耐高温,黄曲霉毒素B1的分解温度为268℃紫外线对低浓度黄曲霉毒素有一定的破坏性. 二, 分布 黄曲霉毒素存在于土壤,动植物,各种坚果,特别是花生和核桃中.在大豆,稻谷,玉米,通心粉,调

(整理)黄曲霉毒素

黄曲霉毒素是一种强烈的致癌物质,能使人体或动物的免疫功能丧失,诱导畸形、癌症的发生。黄曲霉毒素是毒性极强的化合物,AFB1的急性毒性为成年人半至死量(LD50)10.0。黄曲霉毒素急性中毒症状主要表现为呕吐、厌食、发热、黄疸和腹水等肝炎症状。而黄曲霉毒素的“三致”(致突变、致癌、致畸性)危害性,更引起人们的关注。黄曲霉毒素是目前所知致癌性最强的化合物,对鱼类、禽类、家畜和灵长目类动物的实验肿瘤诱导作用极大,并且能同时诱导多种癌症。黄曲霉毒素对人的致癌性虽然缺乏直接证据,但大量的流行病学调查均证实,黄曲霉毒素的高摄入量和人类肝癌的发病率密切相关。因此,世界各国对食品中的黄曲霉毒素的含量做出了严格的规定。 黄霉菌是微生物世界的一个大家族,黄曲霉菌是这个大家族的一员。黄曲霉菌本身是无毒的,但在其繁殖代谢的过程中可分泌出有毒的物质黄曲霉毒素。黄曲毒素是一种剧毒物质,它损害动物的肝脏,引起肝细胞坏死、肝纤维化、肝硬化等病变。黄曲霉毒素是目前发现的最强的致癌物质之一。 1 主要可诱发肝痛,还能诱发胃癌、肾癌、直肠癌及乳腺、卵巢、小肠等部位的肿瘤黄曲霉毒素对人体健康威胁很大。目前已确定其化学结构,黄曲霉毒素B1、B2、C1、G2等17种,其中趴毒性最大。食物中的花生、花生油、玉米、大米、棉籽等最容易污染上黄曲霉寿素,小麦,大麦也常被污染,豆类一般污染较轻,工业化生产的发酵制品如面酱。咸肉、火腿、香肠等肉类食品,亦能受到黄曲霉菌的污染。我国卫生标准规定,花生、花生油、玉米中,黄曲霉毒素含量不超过20微克/公斤;大米、食用油不得超过10微克/公斤;其它粮食、豆类、发酵食品不得超过5微克/公斤;婴儿食品中不得有黄曲毒素。 2 受黄曲霉菌污染的粮及食品不能食用 轻度污染的粮及其他食品,可以用一些简单的方法将毒素破坏掉或除去。日常生活中可以用以下方法去毒: 2.1 剔除霉变粮粒因毒素主要集中在霉变的粮粒中,凡表面长有黄绿色霉菌,或破损皱缩、变色、变质的花生米和玉米,都有可能污染黄曲霉毒素。在食用前应仔细挑选,剔除霉变粒。2.2 提高加工精度稻谷污染黄曲霉菌后,米中的毒素主要集中在米糠层,如果在稻谷加工时,将糙米碾得精一点,尽量除去米糠层,可降低大米中毒素的含量。玉米中的黄曲霉毒素有 54~72%集中在皮层和胚中,如在加工时提取胚,可除去大部分毒素。用含黄曲霉毒素的玉米制成玉米淀粉,毒素的含量仅为原有含量的1%。 2.3 水洗去毒将污染上黄曲霉菌的大米用清水反复搓洗五六次,一直洗到水清时再煮饭,可除去大部分毒素。 2.4 加热去毒蒸煮、爆炒或油炸可减少一部分黄曲霉毒素。轻度污染的花生米,爆炒可使黄曲霉毒素B1、C1含量分别减少65%和62%;若用油炸,可使黄曲霉毒素Bl、 Cl含量分别减少69%和67%。大米煮成米饭,一般能破坏20%的黄曲霉毒素。用高压锅煮米饭,去毒效果比普通锅煮饭好。 2.5 植物油中的去毒在含黄曲霉毒素的植物油中,加入活性白陶土或活性炭等吸附剂,搅拌后静置沉淀,取上层清油,毒素含量大为降低。如在含毒花生油中加入1.5%的白陶土,可使含毒量从每公斤100微克降至10微克以下。用含黄曲霉毒较低的植物油烹调食物时,先将油倒入锅内烧至冒微烟(约120℃时),可除去油中90%以上的毒素。如果菜肴中加葱、姜、蒜等辛香料,对除去黄曲霉毒素效果更为理想。 2.6 山苍子去毒用中药山苍子或山苍子胶丸均可,每百公斤粮食用十四五粒胶丸。用法是先把胶丸剖开,放在小瓶中,用透气纱布扎住瓶口,然后连瓶埋人米缸中,盖上缸盖,让芳香油自然挥发,熏蒸粮食,即可消除黄曲霉毒素。将山苍子野果或干果直接埋人粮食中,亦可收到良好的效果。3 黄曲霉素的去除方法 黄曲霉毒素的污染是一个全球性的难题。黄曲霉在食品的加工、生产、贮存、运输等各个

浅谈如何预防黄曲霉毒素中毒

浅谈如何预防黄曲霉毒素中毒 黄霉菌是微生物世界的一个大家族,黄曲霉菌是这个大家族的一员。黄曲霉菌本身是无毒的,但在其繁殖代谢的过程中可分泌出有毒的物质黄曲霉毒素。黄曲毒素是一种剧毒物质,它损害动物的肝脏,引起肝细胞坏死、肝纤维化、肝硬化等病变。黄曲霉毒素是目前发现的最强的致癌物质之一。 1主要可诱发肝痛,还能诱发胃癌、肾癌、直肠癌及乳腺、卵巢、小肠等部位的肿瘤 黄曲霉毒素对人体健康威胁很大。目前已确定其化学结构,黄曲霉毒素B1、B2、C1、G2等17种,其中趴毒性最大。食物中的花生、花生油、玉米、大米、棉籽等最容易污染上黄曲霉寿素,小麦,大麦也常被污染,豆类一般污染较轻,工业化生产的发酵制品如面酱。咸肉、火腿、香肠等肉类食品,亦能受到黄曲霉菌的污染。我国卫生标准规定,花生、花生油、玉米中,黄曲霉毒素含量不超过20微克/公斤;大米、食用油不得超过10微克/公斤;其它粮食、豆类、发酵食品不得超过5微克/公斤;婴儿食品中不得有黄曲毒素。 2受黄曲霉菌污染的粮及食品不能食用 轻度污染的粮及其他食品,可以用一些简单的方法将毒素破坏掉或除去。日常生活中可以用以下方法去毒: 2.1剔除霉变粮粒因毒素主要集中在霉变的粮粒中,凡表面长有黄绿色霉菌,或破损皱缩、变色、变质的花生米和玉米,都有可能污染黄曲霉毒素。在食用前应仔细挑选,剔除霉变粒。 2.2提高加工精度稻谷污染黄曲霉菌后,米中的毒素主要集中在米糠层,如果在稻谷加工时,将糙米碾得精一点,尽量除去米糠层,可降低大米中毒素的含量。玉米中的黄曲霉毒素有54~72%集中在皮层和胚中,如在加工时提取胚,可除去大部分毒素。用含黄曲霉毒素的玉米制成玉米淀粉,毒素的含量仅为原有含量的1%。 2.3 水洗去毒将污染上黄曲霉菌的大米用清水反复搓洗五六次,一直洗到水清时再煮饭,可除去大部分毒素。 2.4加热去毒蒸煮、爆炒或油炸可减少一部分黄曲霉毒素。轻度污染的花生米,爆炒可使黄曲霉毒素B1、C1含量分别减少65%和62%;若用油炸,可使黄曲霉毒素Bl、Cl 含量分别减少69%和67%。大米煮成米饭,一般能破坏20%的黄曲霉毒素。用高压锅煮米饭,去毒效果比普通锅煮饭好。 2.5植物油中的去毒在含黄曲霉毒素的植物油中,加入活性白陶土或活性炭等吸附剂,搅拌后静置沉淀,取上层清油,毒素含量大为降低。如在含毒花生油中加入1.5%的白陶土,可使含毒量从每公斤100微克降至10微克以下。用含黄曲霉毒较低的植物油烹调食物时,先将油倒入锅内烧至冒微烟(约120℃时),可除去油中90%以上的毒素。如果菜肴中加葱、姜、蒜等辛香料,对除去黄曲霉毒素效果更为理想。 2.6山苍子去毒用中药山苍子或山苍子胶丸均可,每百公斤粮食用十四五粒胶丸。用法是先把胶丸剖开,放在小瓶中,用透气纱布扎住瓶口,然后连瓶埋人米缸中,盖上缸盖,让芳香油自然挥发,熏蒸粮食,即可消除黄曲霉毒素。将山苍子野果或干果直接埋人粮食中,亦可收到良好的效果。