胺的化学性质

第十三章 含氮有机化合物

含氮有机化合物是指含有碳氮键的有机化合物,它们在生物体中起着重要的作用。

第一节 胺

一、胺的分类和命名

胺是氨的烃基衍生物,它可看作是氨分子中的1个氢或几个氢原子被烃基取代后的产物。

(一)胺的分类

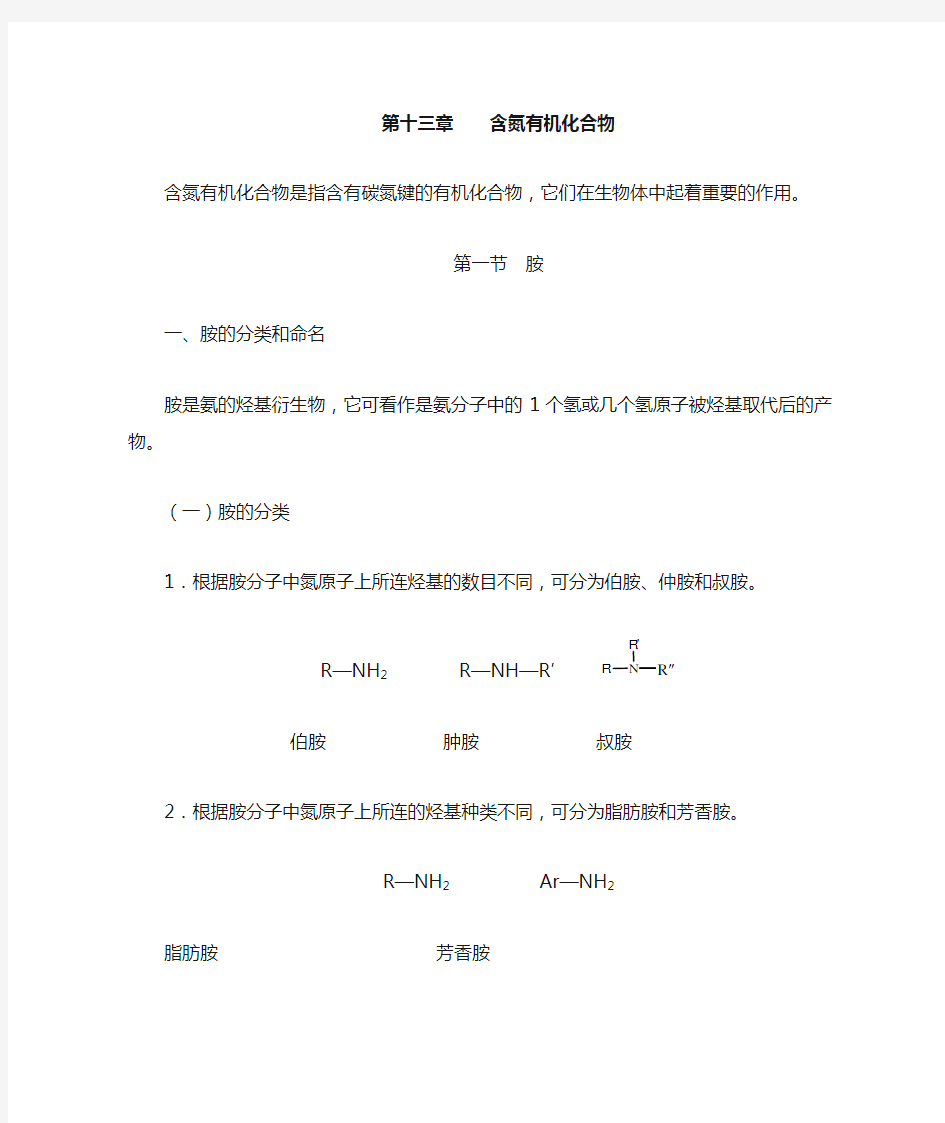

1.根据胺分子中氮原子上所连烃基的数目不同,可分为伯胺、仲胺和叔胺。

R —NH 2 R —NH —R ′ R

R ′

R ″

伯胺 肿胺 叔胺

2.根据胺分子中氮原子上所连的烃基种类不同,可分为脂肪胺和芳香胺。

R —NH 2 Ar —NH 2

脂肪胺 芳香胺

氮原子与脂肪烃基直接相连为脂肪胺,与芳环直接相连为芳香胺。 3.根据胺分子中氨基的数目不同,可分为一元胺、二元胺和多元胺。

一元胺:CH 3—CH 2—NH 2 二元胺:H 2N —CH 2—CH 2—NH 2 例如:

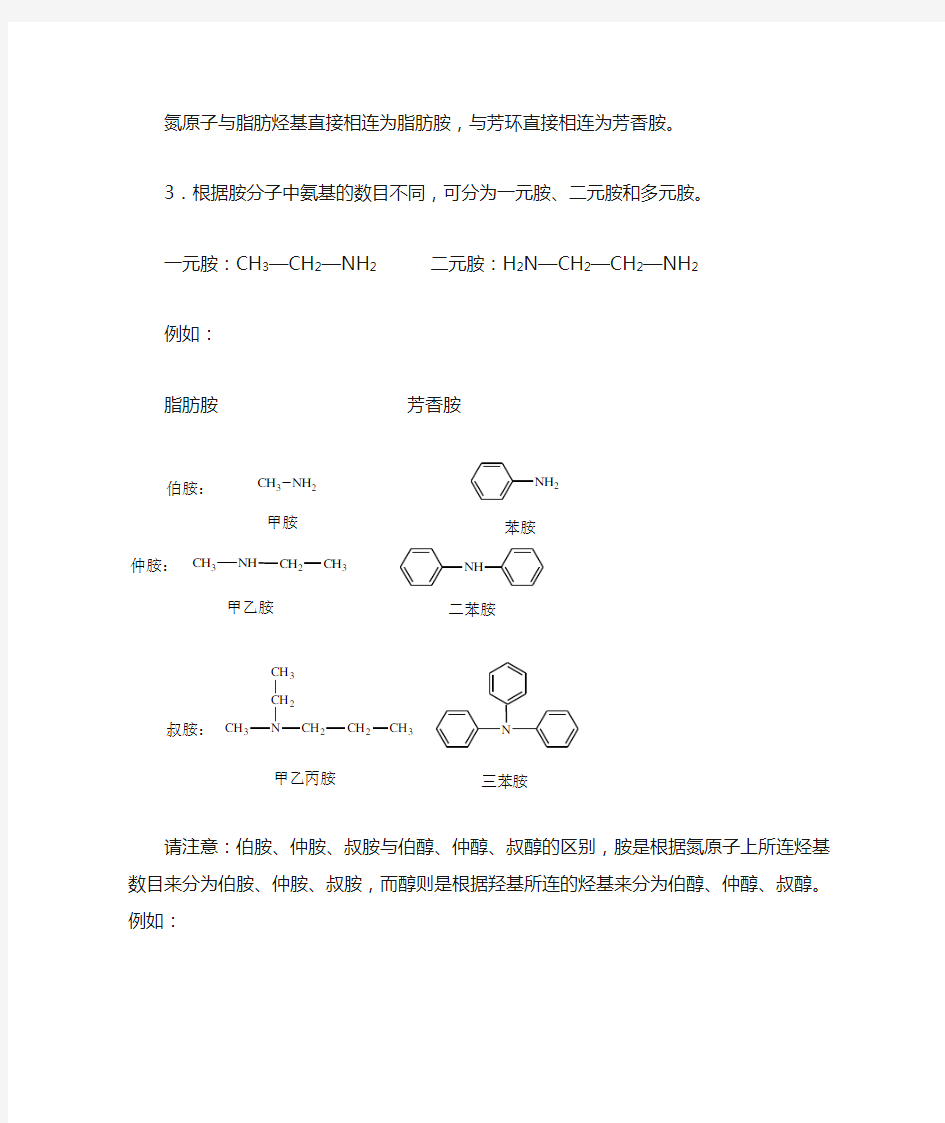

脂肪胺 芳香胺

CH 3NH 2

苯胺

甲胺

伯胺:

NH 2

NH

CH 2

仲胺:二苯胺

甲乙胺

CH 3

CH 3

NH

叔胺:三苯胺

甲乙丙胺

CH 2CH 2CH 2

N

CH 3CH 3

CH 3

请注意:伯胺、仲胺、叔胺与伯醇、仲醇、叔醇的区别,胺是根据氮原子上所连烃基数目来分为伯胺、仲胺、叔胺,而醇则是根据羟基所连的烃基来分为伯醇、仲醇、叔醇。例如:

C NH 2

CH 3

CH 3

C OH

CH 3CH 3

伯胺叔醇

CH 3

CH 3

(二)胺的命名

1.简单的胺以胺为母体,按烃基的名称称为某胺。例如:

CH 2

丙胺

CH 2

NH 2

CH 3NH 2

苯胺

甲胺NH 2

CH 3

2.仲胺和叔胺的氮原子上连的烃基相同时,用二或三标明烃基的数目,写在烃基名称前;烃基不同时,从简单到复杂依次写出烃基的名称。例如:

(CH 3)2NH (CH 3CH 2)3N (C 6H 5)3N 二甲胺 三乙胺 三苯胺

NH

CH 2

甲乙胺CH 3

CH 3

甲乙丙胺

CH 2

CH 2

CH 2

CH 3CH 3

CH 3

3.芳香仲胺和叔胺的氮原子上连有烃基时,以芳香胺为母体,在烃基前标上“N-”,以区别连接在芳环上的烃基。例如:

N-甲基苯胺

N ,N-二甲基苯胺

N-甲基-N-乙基苯胺NHCH 3

N (CH 3)2

N

CH 3

CH 2CH 3

4.多元胺可参照多元醇命名,二元胺称为某二胺。例如:

H 2N —CH 2—CH 2—NH 2 H 2N —CH 2—CH 2—CH 2—CH 2—NH 2

乙二胺 1,4-丁二胺

5.对于结构复杂的胺,则以烃为母体,氨基用为取代基命名。例如:

2,4- 二甲基-3-氨基戊烷

对胺基苯甲酸

COOH

CH 3CHCHCHCH 3

CH 3CH 3

2

H 2N

学生思考:胺和醇的结构与命名的异同点。

二、胺的性质

胺和氨相似,其氮原子上都存在未共用的电子对,其化学性质主要决定于此对电子对。 (一)碱性

胺和氨相似,水溶液呈弱碱性。这是由于胺分子中氮原子上未共用的电子

对能接受水中的H +离子,使溶液中的OH -浓度增大,所以溶液呈碱性。 NH 3 + H 2

O NH 4+ + OH - R —NH 2 + H 2

O

R —NH 3+ + OH -

胺都是弱碱,不同的胺碱性强弱不同。

1.脂肪胺的碱性比氨强,并且仲胺>伯胺>叔胺。

二甲胺 > 甲胺 > 三甲胺 > 氨

pK b 3.27 3.36 4.24 4.75

2.芳香胺的碱性比胺弱,即:脂肪胺>氨>芳香胺。并且:

N,N-二甲基苯胺 苯胺

二苯胺

三苯胺

N-甲基苯胺>>

>

>

NH 2

NHCH 3N(CH 3)2

NH

N

pK b 8.93 9.15 9.30 13.0 近于中性

3.胺能与强酸作用生成盐。例如: CH 3—NH 23—NH 3+Cl - (或 CH 3—NH 2·HCl)

氯化甲铵

盐酸甲胺

+ HCl

()

氯化苯铵

盐酸苯胺

-或

NH 2NH 2.HCl NH 3+Cl

胺的盐是结晶性固体,有固定的熔点。铵盐易溶于水,其水溶液与氢氧化钠

等强碱作用,可游离出原来的胺。例如:

+ NaOH

+ NaCl +H 2O

-NH 2NH 3+Cl

因此,可利用胺的碱性与成盐的性质,鉴别、分离提纯胺。 (二)酰化反应

胺与酰卤或酸酐反应,胺的氮原子上的氢原子被酰基(RCO —)取代生成酰胺,此反应称为酰化反应。

伯胺和仲胺的氮上都有氢原子,能发生酰化反应胺,而叔胺的氮上没有氢原子,故不能发生酰化反应。例如:

O

H

O NH

+ HCl

乙酰氯

苯胺

乙酰苯胺(退热冰)

CH 3

CH 3

CH 3CH 2NH 2 + (CH 3CO )2O CH 3CONHCH 2CH 3 + CH 3COOH

乙胺 乙酸酐 乙酰乙胺 乙酸 在碱性溶液中,伯胺、仲胺也可与苯磺酰氯发生苯磺酰化反应,叔胺的氮上没有氢原子不反应。反应产物苯磺酰伯胺,氮上还有一个氢原子,受苯磺酰基的强吸电子诱导效应的影响而呈弱酸性,可与碱反应成盐而溶于碱性溶液中。而苯磺酰仲胺的氮原子上没有氢原子,不溶于碱性溶液。利用这些性质可以鉴别和分离三种胺类,此反应称为兴斯堡(Hinsberg)反应。

SO 2Cl

+ RNH 2

NaOH

SO 2+ HCl

苯磺酰氯

苯磺酰伯胺

伯胺

NaOH

SO 2NHR

+ H 2O

苯磺酰伯胺

SO 2NR

-Na +

苯磺酰伯胺钠盐

SO 2Cl

+ R 2NH

NaOH

SO 2NR 2

+ HCl

苯磺酰氯苯磺酰仲胺

仲胺

(三)胺与亚硝酸的反应

胺都能与亚硝酸反应,但伯、仲、叔胺所得产物不相同。

1.伯胺与亚硝酸的反应 脂肪伯胺与亚硝酸的反应先生成重氮盐,但不稳定,在低温(0℃~5℃)也立刻分解,定量地放出氮气。

0℃~5℃

+ RCH 2OH

脂肪胺脂肪胺重氮盐

NaNO 2,HCl RCH 2N

NCl

+

RCH 2NH 2

N 2 ↑

芳香伯胺与亚硝酸反应,生成较稳定的重氮盐,在0℃~5℃下不分解,但在室温时即分解而放出氮气。

NCl

2 ↑-+

室温

苯胺

芳香重氮盐苯酚

NH 2

OH

此反应能定量放出氮气,可用于伯胺的定量测定。

2.仲胺与亚硝酸反应 脂肪仲胺或芳香仲胺与亚硝酸反应都生成N-亚硝基胺,仲胺氮上氢原子被亚硝基(—NO )取代。例如:

(CH 3CH 2)2NH + HO —NO

(CH 3CH 2)2N —NO + H 2O

二乙胺 N-亚硝基二乙胺

+ HO

NO

N-甲基苯胺

N-甲基-N-亚硝基苯胺

CH 3NO

+ H 2O

NH 2CH 3

3.叔胺与亚硝酸的反应 脂肪叔胺与亚硝酸的反应生成不稳定的水溶性亚硝酸盐。

(CH 3CH 2)3N + HNO 23CH 2)3NH]+ NO 2-

三乙胺 亚硝酸三乙铵

芳香叔胺与亚硝酸的作用,不生成盐,而是在苯环的对位引入亚硝基(—NO),生成对亚硝基芳叔胺。例如:

N,N-二甲基苯胺对亚硝基-N,N-二甲基苯胺

(CH 3)2N

+ H 2O

(CH 3)2N

NO

亚硝基化合物在强酸条件下反应的产物呈桔红色,如加碱到碱性,即从桔红色转变为翠绿色。颜色的变化是由于在酸性和碱性溶液中,亚硝基化合物的结构不同。

-+

Cl -

桔红色翠绿色

(CH 3)2N

NO

(CH 3)2N

NOH

根据亚硝酸与脂肪族和芳香族伯、仲、叔胺反应的不同,可以鉴别不同的胺。 (四)苯胺与溴水的反应

芳香族胺的氮原子上未共用电子对与苯环发生供电子共轭效应,使苯环电子云密度增大,在氨基的邻、对位增大更加显著,使芳胺更易发生亲电取代反应,得邻、对位取代产物。

苯胺与溴水反应,立即生成2,4,6-三溴苯胺白色沉淀。此反应可用于苯胺的定性鉴别和定量分析。

+ 3Br 2

+ 3HBr

NH 2

NH 2

Br

Br Br

三、季铵盐和季铵碱

氮原子上连有4个烃基的化合物称为季铵化合物,氮原子上连的四个烃基可以相同也可不同,它可分为季铵盐(R 4N +X -)和季铵碱(R 4N +OH -)。其结构式为:

R N R R

R +X

-

R N R R R

+OH

-

季铵盐

季铵碱

季铵盐可由叔胺与卤烷反应生成:

R 3N + R —X → R 4N +X —(季铵盐)

季铵碱可由季铵盐与氢氧化钠醇溶液混合反应,生成的卤化钠不溶于醇,经过滤减压蒸发可得季铵碱:

R 4N +X - + NaOH 醇

R 4N +OH - + NaX

季铵盐

季铵碱

季铵盐、季铵碱的命名与铵盐和碱的命名相似,若四个烃基不同时,将烃基从简单到复杂进行排列。例如:

C 2H 5N

c 2H 5

c 2H 5

c 2H 5

+

I -H 3C N

CH 3

CH 3CH 3

+OH

-

碘化四甲铵(季铵盐)

氢氧化四乙铵(季铵碱)

H 2C N

C 12H 25

CH 3

CH 3

+

Br -

溴化二甲基十二烷基苯甲基铵(新洁尔灭)

季铵盐和季铵碱都是离子型化合物,是白色结晶性固体,具有盐的性质,易溶于水,不溶于非极性溶剂。对热不稳定,加热后易分解:

R 4N +X

- R 3N + RX R 4N +OH

-

R 3N + ROH

学生回答:胺的化学性质与结构的关系?

四、生源胺类和苯丙胺类化合物 1.胆碱和乙酰胆碱

在生物系统中最重要的季铵碱是乙酰胆碱,因最初是在胆汁中发现的,而且有碱性,故称胆碱。它的化学名称为:氢氧化三甲基-2-羟基乙基铵,结构简式为:

HO

CH 2

CH 2

N CH 3

CH 3

CH 3

+OH

-

胆碱羟基上的氢被乙酰基取代,生成乙酰胆碱,它存在于相邻的神经细胞之间,它通过神经节传导神经刺激,是一种重要的传递神经冲动的化学物质,亦称为神经递质。其结构简式为:

H 3C C

O

CH 2

CH 2

N CH 3CH 3

CH 3

+

OH

_O

2.肾上腺素

肾上腺素又称副肾素,它是肾上腺髓质部分所分泌的一种激素,可从动植物

肾上腺中提制,药用品多用化学方法合成。它的化学名称为D(-)-1-(3,4-二羟基苯基)-2-甲胺基乙醇,其化学结构为:

HO

OH CH CH2NH CH3 OH

3.重酒石酸去甲肾上腺素

重酒石酸去甲肾上腺素最早由动物肾上腺提出物中发现,现用化学方法合成。它的化学名称为D(-)-1-(3,4-二羟基苯基)-2-胺基乙醇重酒石酸盐,其化学结构为:

CH(OH)COOH CH(OH)COOH H2O

OH

OH

CHCH2NH2

OH

重酒石酸去甲肾上腺素的水溶液加入三氯化铁显翠绿色,再缓缓加碳酸氢钠试液即变蓝色,最后成红色。

4.苯异丙胺类化合物

(1)盐酸麻黄碱

供药用的麻黄为麻黄科植物草麻黄或木贼麻黄。盐酸麻黄碱的化学名为(-)-1-苯基-1-羟基-2-甲胺基丙烷盐酸盐,其化学结构为:

CH CH

OH3

CH3HCl

(2)盐酸甲氧胺

盐酸甲氧胺的化学名为2-氨基-1-(2,5-二甲氧苯基)丙醇盐酸盐,其化学结构为:

OCH3

OCH3CH CH

OH CH3

NH2HCl

盐酸甲氧胺遇甲醛-硫酸试液显紫色,渐变为棕色,最后成绿色,但盐酸麻黄碱为无色。它遇钼酸铵试液呈绿色;遇钒酸铵试液呈绿黄色;在强碱中呈红色,可溶于正丁醇。

小结:

1.含氮有机化合物是指含有碳氮键的有机化合物,它们在生物体中起着重要的作用。

2.胺是氨的烃基衍生物,它可看作是氨分子中的1个氢或几个氢原子被烃基取代后的产物。

3.根据胺分子中氮原子上所连烃基的数目不同,可分为伯胺、仲胺和叔胺。根据胺分子中氮原子上所连的烃基种类不同,可分为脂肪胺和芳香胺。根据胺分子中氨基的数目不同,可分为一元胺、二元胺和多元胺。

4.简单的胺以胺为母体,按烃基的名称称为某胺。仲胺和叔胺的氮原子上连的烃基相同时,用二或三标明烃基的数目,写在烃基名称前;烃基不同时,从简单到复杂依次写出烃基的名称。芳香仲胺和叔胺的氮原子上连有烃基时,以芳香胺为母体,在烃基前标上“N-”,以区别连接在芳环上的烃基。多元胺可参照多元醇命名,二元胺称为某二胺。对于结构复杂的胺,则以烃为母体,氨基用为取代基命名。

5.胺的性质

(1)碱性:胺和氨相似,水溶液呈弱碱性。脂肪胺的碱性比氨强,并且仲胺>伯胺>叔胺。芳香胺的碱性比胺弱,即:脂肪胺>氨>芳香胺。胺能与强酸作用生成盐。

(2)酰化反应:胺与酰卤或酸酐反应,胺的氮原子上的氢原子被酰基(RCO—)取代生成酰胺,此反应称为酰化反应。在碱性溶液中,伯胺、仲胺也可与苯磺酰氯发生苯磺酰化反应。

(3)胺与亚硝酸的反应:胺都能与亚硝酸反应,但伯、仲、叔胺所得产物不相同。根据亚硝酸与脂肪族和芳香族伯、仲、叔胺反应的不同,可以鉴别不同的胺。

(4)苯胺与溴水的反应:苯胺与溴水反应,立即生成2,4,6-三溴苯胺白色沉淀。

6.季铵盐和季铵碱:氮原子上连有4个烃基的化合物称为季铵化合物,氮原子上连的四个烃基可以相同也可不同,它可分为季铵盐(R4N+X-)和季铵碱(R4N+OH-)。

7.生源胺类和苯丙胺类化合物:胆碱和乙酰胆碱、肾上腺素、重酒石酸去甲肾上腺素、盐酸麻黄碱、盐酸甲氧胺。

学生练习:(1)用化学方法鉴别乙胺、二乙胺和三乙胺。

由上述练习导入第二节新课。

第二节酰胺

一、酰胺的命名

酰胺(amides)可以看作是氨或胺分子中氮原子上的氢原子被酰基取代后的化合物,也可以看作是羧酸分子中羧基上的羟基被氨基或烃氨基取代后的化合物,它属于羧酸衍生物。

R

NH 2

O R

NH

O R ′

R

N

O R ″

′酰胺N-取代酰胺

N ,N-二取代酰胺

1.简单酰胺可根据氨基所连的酰基命名,称为“某酰胺”。例如:

H

C

NH 2

O NH 2

O 甲酰胺

乙酰胺苯甲酰胺

CH 3

O NH 2

2.取代酰胺的命名,为了区别氮上的烃基和酰基上的烃基,将氮原子上的取代基放在“某酰胺”前面,用N 表示该烃基连在氮原子上;亦可称为“某酰某胺”。例如:

NH O

NH

O N-甲基乙酰胺(或乙酰甲胺)

N-苯基乙酰胺(或乙酰苯胺)

N

O

H 2C C

N

O

N ,N-二甲基乙酰胺(或乙酰二甲胺)N-甲基-N-苯基丙酰胺(或丙酰甲基苯基胺)CH 3

CH 3

CH 3CH 3C 6H 5

CH 3

CH 3

CH 3

CH 3

两个酰基同时连在1个氮原子上的化合物称为酰亚胺,例如:

丁二酰亚胺

邻苯二甲酰亚胺

CH 2CH 2C C

NH O

O

C C NH

O

二、 酰胺的性质 (一)酸碱性

酰胺是近中性的化合物。其水溶液不显碱性,不能使石蕊试纸变色。 由于p-π共轭体系的形成,酰胺分子中氮原子电子云密度降低,氮氢键的极性增强,因此氨基上的氢能表现出极弱的酸性。如果酰胺分子中的氮原子同时与两个酰基相连形成酰亚胺化合物,氮原子上的氢有明显的酸性,能与强碱生成盐。例如:

+ NaOH

乙醚

邻苯二甲酰亚胺

C C NH O O

+ H 2O

C C N - Na +O

(二)水解反应

酰胺与酰卤等羧酸衍生物一样,也能够发生水解反应,但水解反应非常缓慢,须在酸或碱的催化下加热进行。

R

NH 2O + H 2O

R

COOH + NH 4Cl

R COONa + NH 3 ↑

HCl

羧酸

铵盐

羧酸盐

氨

(三)与亚硝酸反应

酰胺与亚硝酸反应,氨基被羟基取代,生成相应的羧酸,同时放出氮气。

R

NH 2+ HONO

R OH + N 2 ↑+ H 2O

O O

(四)霍夫曼降解反应

在氢氧化钠的碱性溶液中,酰胺与卤素(即次卤酸钠的碱性溶液)反应,酰胺可失去羰基,生成比原酰胺少一个碳原子的伯胺,此反应称为霍夫曼(Hofmann )降解反应。

R

NH 2+ NaOBr

R NH 2+ NaBr + CO 2 ↑

O

学生思考:酰胺与胺在化学性质差异?

三、 尿素

尿素是碳酸的二元酰胺,它可以看作是碳酸分子中2个羟基分别被氨基取代后的化合物,称碳酰二胺,简称为脲。

O

O NH 2

HO 碳酸

碳酰二胺(尿素)H 2N

OH

O

碳酰基

尿素的化学性质与酰胺相似,在酸、碱或酶的催化下可水解,强热时分解成氨和二氧化碳。

尿素的主要化学性质有:

1.弱碱性

尿素具有弱碱性,但碱性很弱,它的水溶液不能使石蕊变色,只能与强酸作

用生成盐。如与硝酸、草酸作用形成不溶于水的白色不溶性盐沉淀,常利用这一性质由尿液中分离尿素。

(草酸脲

H 2N

C

O

NH 2H 2N

O NH 2)22+H 2C 2O 4

H 2C 2O 4 ↓

硝酸脲

H 2N

O

NH 2H 2N

O NH 2+HNO 3

HNO 3 ↓

2.水解反应

与酰胺一样,尿素在酸、碱催化下加热或在酶的作用下发生水解反应。

H 2N

O

NH 2+H 2CO 2↑ +2↑ +32-2NH 4++ 2NH 3↑2NH 3↑

3.尿素与亚硝酸反应:

尿素能与亚硝酸反应放出氮气,同时生成碳酸,后者立即分解为二氧化碳和

水:

H 2N

C

O

NH 2HO

+ 2HNO 2

2 ↑+ 2H 2O

CO 2 ↑

+ H 2O

可通过测量氮气体积来计算尿素的含量。

4.缩二脲反应

将尿素加热并超过其熔点时,两分子尿素间脱去一分子氨,生成缩二脲。

H 2N

O

HN

O NH 2

H 2N

O HN

O NH 2+ NH 3 ↑

缩二脲

在缩二脲的碱性溶液中加入稀硫酸铜溶液,呈现紫红色,此颜色反应称为缩二脲反应。

凡分子中含有2个或2个以上的C O

NH

结构的化合物,都可以发生

缩二脲反应,如多肽、蛋白质等。

小结:

1.酰胺(amides)可以看作是氨或胺分子中氮原子上的氢原子被酰基取代后的化合物,也可以看作是羧酸分子中羧基上的羟基被氨基或烃氨基取代后的化合物,它属于羧酸衍生物。

2.简单酰胺可根据氨基所连的酰基命名,称为“某酰胺”。取代酰胺的命名,为了区别氮上的烃基和酰基上的烃基,将氮原子上的取代基放在“某酰胺”前面,用N 表示该烃基连在氮原子上;亦可称为“某酰某胺”。

3.酰胺的性质

(1)酸碱性:酰胺是近中性的化合物。其水溶液不显碱性,不能使石蕊试纸变色。酰亚胺化合物有明显的酸性,能与强碱生成盐。

(2)水解反应:在酸或碱的催化下加热,酰胺能够发生水解反应。

(3)与亚硝酸反应:酰胺与亚硝酸反应,氨基被羟基取代,生成相应的羧酸,同时放出氮气。

(4)霍夫曼降解反应:在氢氧化钠的碱性溶液中,酰胺与卤素反应,酰胺可失去羰基,生成比原酰胺少一个碳原子的伯胺,此反应称为霍夫曼(Hofmann )降解反应。

4.尿素是碳酸的二元酰胺,它可以看作是碳酸分子中2个羟基分别被氨基取代后的化合物,称碳酰二胺,简称为脲。

5.尿素主要化学性质

(1)弱碱性:尿素具有弱碱性,但碱性很弱,它的水溶液不能使石蕊变色,只能与强

酸作用生成盐。

(2)水解反应:尿素在酸、碱催化下加热或在酶的作用下发生水解反应。

(3)尿素与亚硝酸反应:尿素能与亚硝酸反应放出氮气,同时生成碳酸,后者立即分解为二氧化碳和水。

(4)缩二脲反应:

将尿素加热并超过其熔点时,两分子尿素间脱去一分子氨,生成缩二脲。在缩二脲的碱性溶液中加入稀硫酸铜溶液,呈现紫红色,此颜色反应称为缩二脲反应。

学生练习:(1)指出胺与酰胺在结构及化学性质上的差异。

由上述练习导入第三节新课。

第三节 含氮杂环化合物

一、杂环化合物的分类和命名

在有机环状化合物中,由碳原子和非碳原子共同构成环状结构的化合物称为杂环化合物。环中的非碳原子称为杂原子,常见杂原子有氧、硫、氮等。

杂环化合物的环系比较稳定,在结构上与芳香族化合物相似,具有一个闭合

的共轭体素,在性质上具有一定芳香性,是含杂原子的非苯系芳香族化合物。

(一)杂环化合物的分类

杂环化合物是以杂环母环结构为基础进行分类的。根据分子中含有环数目可分为单杂环和多杂环两类。单杂环又根据构成环原子数的多少分为五元杂环和六元杂环,多杂环又可分为桥杂环、螺杂环和稠杂环。稠杂环还可分为苯稠杂环和杂环稠杂环。此外还可以根据所含杂原子的种类和数目来分。

(二)杂环化合物的命名

杂环化合物的命名比较复杂,其名称中包括杂环母环及环上取代基两部分,取代基的命名与芳香族化合物的命名原则相似。杂环母环目前采用的有系统命名法和音译法。

1.系统命名法

系统命名法是把杂环看作是碳环中的碳原子被杂原子替代而得到的,命名时以相应的碳环为母体,在碳环名称前加上杂原子的名称,称为“某杂某”。

2.音译法

音译法命名杂环化合物是根据杂环化合物的外文译音,用同音汉字加“口”字旁,表示是杂环化合物名称。

学生思考:含氮杂环化合物与芳香族化合物命名的异同点?

二、重要的含氮杂环化合物及其衍生物

(一)吡咯及其衍生物

1.吡咯的结构

吡咯环上的5个原子均以sp2杂化轨道成键。其未杂化的5个p轨道相互平行,从侧面重叠形成了1个环状闭合大π键,π电子云分布在环平面的上下方,与苯相似,因此吡咯具有芳香性。

杂环上碳原子的电子云密度比苯环上碳原子的电子云密度高,是多电子共轭体系,因此比苯活泼,更容易发生亲电取代反应。

2.吡咯的性质

吡咯的蒸气遇盐酸浸湿过的松木片呈红色,借此检验吡咯及其低级同系物。

(1)酸碱性

吡咯氮原子上的未共用电子对参与了大π键的形成,因此结合质子的能力减

弱,碱性很弱(pK

b =13.6)。氮原子上氢原子出现质子化倾向,显弱酸性(pK

a

=15)。

N

H

+ KOH

N_

+ H2O

K+

N

H

+ KOH

N_

+ HOH

K+

(2)稳定性

吡咯不稳定,它对酸很敏感,遇酸可使吡咯的闭合共轭体系遭受破坏,形成与环戊二烯相似的结构。后者可以发生聚合反应,生成树脂状物质,也可以水解破坏,成为共轭二烯结构,进而发生聚合反应,最后生成树脂状的多聚物。吡咯对氧化剂也很敏感,甚至在空气中会自行氧化,最后聚全成树脂状物质。

(3)亲电取代反应

①卤代反应吡咯与卤素在室温下激烈反应,生成多卤代物。例如:

N H + Br2+ HBr

N

H

Br

Br

Br Br

②磺化反应由于吡咯对酸不稳定,故不能用酸直接磺化,常用非质子性的吡啶三氧化硫作为磺化试剂进行磺化。

N H N_SO3_

N

H

SO3H

③硝化反应 吡咯不能用混酸进行硝化,常用非质子性的硝化试剂—硝酸乙酰酯(CH 3COONO 2)进行硝化。

N

H

N H

NO 2

+ CH 3COONO 2

乙酸酐

+ CH 3COOH

3.吡咯的衍生物 吡咯的许多衍生物广泛存在于自然界,如血红素、叶绿素等,它们的基本骨架都是卟吩环。卟吩环是有4个吡咯环的α-碳原子通过4个次甲基(-CH=)交替连接而成的共轭体系。

(二)吡啶及其衍生物

1.吡啶的结构

吡啶环上的原子均以sp 2杂化轨道成键。其未杂化的6个p 轨道相互平行形成了1个环状闭合大π键,因此吡啶具有芳香性。与吡咯不同的是,吡啶环氮原子的未共用电子对占据了1个sp 2杂化轨道,没有参加环的共轭。

由于氮原子的电负性比碳原子大,产生了吸电子性共轭效应,使环上碳原子的电子云密度降低,因此吡啶是缺电子共轭体系,比苯难于发生亲电取代反应。

2.吡啶的性质 (1)碱性

由于吡啶环上氮原子的未共用电子对未参与形成π键,而且氮原子的电负性比碳原子大,能结合质子显碱性,其碱性比苯胺略强,比脂肪族胺和氨都弱。

N

CH 3NH 2 > NH 3 >

>

NH 2

pK b

3.36

4.75

8.89.3

吡啶能与无机酸反应生成盐。

N

+ HCl

N

Cl

_

+

H

(2)稳定性

吡啶对酸对碱都稳定,吡啶环上氮原子电负性比碳原子强,环上电子云密度降低,因此吡啶环对氧化剂比较稳定,一般不易被氧化。尤其在酸性条件下,吡啶更加稳定,很难被氧化。当环上有烃基时,烃基容易被氧化,甚至吡啶上连有苯环时被氧化的是苯环。例如:

N

N CH 3

COOH

N

N

+

COOH

吡啶比苯还容易还原,在常压下就可被还原为六氢吡啶。

N

N

H

225

(3)亲电及亲核取代反应

由于吡啶环上电子云密度降低,为缺电子共轭体系,其亲电取代反应活性比苯低,环上氮原子相当于第二类定位基,它与硝基苯类似,不发生傅-克反应,取代反应条件比苯要高,取代反应一般发生在3(β)位上。例如:

N

N

2

300℃

Br

3-溴吡啶

由于吡啶环上氮原子的吸电子作用,使得环上的亲核取代反应容易进行,取代基主要进入α-位和γ-位。例如:

N

N

液氨+ NaNH 2

N

NH 2

NH 2

+

3.吡啶的衍生物

(1)烟酸及其衍生物

N

N

COOH CONH 2

烟酸(β-吡啶甲酸)

烟酰胺(β-吡啶甲酰胺)

β-吡啶甲酸俗称烟酸,由烟碱氧化可制得烟酸。烟酸和烟酰胺都是白色晶体。

N

CON(C 2H 5)2

尼可刹米

(N,N-二乙基-3-吡啶甲酰胺)

尼可刹米又称可拉明,化学名为N ,N-二乙基-3-吡啶甲酰胺,为呼吸中枢兴奋药,用于中枢呼吸和循环衰竭。

N

N

异烟酸异烟酰肼COOH

CONHNH 2

(γ-吡啶甲酸)

(γ-吡啶甲酰肼)

γ-吡啶甲酸是烟酸的同分异构体,俗称异烟酸。异烟酸与水合肼生成的异烟酰肼,简称异烟肼,是高效、低毒的抗结核药,又名雷米封。

(2)维生素B 6

维生素B 6包括吡哆醇、吡哆醛和吡哆胺三种物质,它们都是吡啶衍生物。

N

吡哆醇CH 2OH

CH 2OH

HO CH 3

N 吡哆醛CHO

CH 2OH

HO CH 3

N 吡哆胺

CH 2NH 2

CH 2OH

HO CH 3

学生回答:吡咯与吡啶结构上的异同点?

(三)嘧啶及其衍生物 1.嘧啶的结构

嘧啶的化学名称为1,3-二氮杂苯,共有三种同分异构体,另二种分别是哒嗪和吡嗪,它们总称为二氮嗪。其结构为:

N

N N N

N

N

嘧啶

(1,3-二氮杂苯)

哒嗪吡嗪(1,2-二氮杂苯)

(1,4-二氮杂苯)

嘧啶的结构与吡啶相似,2个氮原子均以sp 2杂化轨道形成σ键,并都在1

个sp 2杂化轨道保留了一对未共用电子对。

2.嘧啶的性质

嘧啶的化学性质与吡啶相似,但由于2个氮原子的相互影响,明显地降低了环上的电子云密度,使嘧啶的碱性(pK b =12.7)比吡啶弱得多,亲电取代反应也比吡啶困难,而亲核取代反应则比吡啶容易。

嘧啶可以与一分子的强酸生成盐,表现为一元碱。

N

N N N +H

+ HCl

Cl

-

嘧啶亲电取代反应也比吡啶困难,只有当环上被第一类定位基活化后,亲电取代反应才能顺利进行。

N

N NH 2

280℃

N N NH 2Br

嘧啶亲核取代反应则比吡啶容易,取代基主要进入2,4,6-位。

N

N NaNH 2130℃~160℃

CH 3

N N CH 3

N

N

CH 3

NH 2

+

H 2N

3.嘧啶的衍生物

自然界无游离的嘧啶存在,但它的衍生物在自然界却很广泛,其中有些衍生物具有重要的生理活性。例如胞嘧啶、尿嘧啶和胸腺嘧啶是核酸分子中的碱基,并且它们都有互变异构现象。

N N

NH 2HO

N N

OH

HO

N N OH

HO

CH 3

胞嘧啶尿嘧啶胸腺嘧啶

例如胞嘧啶烯醇式与酮式的互变异构为:

N N

NH 2HO

N N

H NH 2

O 烯醇式

酮式

维生素B 1又称硫胺素,它具有维持糖代谢及神经传导与消化的正常功能的

作用。主要用于治疗脚气病,多发性神经炎和胃肠道病疾病。

N N

NH 2·HCl CH 2CH 3

N

S

+

CH 2CH 2OH

Cl -

维生素B 1

甲氧苄氨嘧啶又称磺胺增效剂或广谱增效剂,它与磺胺类药物联合使用,可增强抗菌作用。

N

CH 2

NH 2

NH 2

CH 3O CH 3O CH 3O

甲氧苄氨嘧啶

有些合成药物中也含有嘧啶环结构,如抗菌药磺胺嘧啶和镇静催眠苯巴比妥。

SO 2

H 2N

NH

N

N

磺胺嘧啶

NH

NH

O O

O C 2H 5C 6H 5

苯巴比妥

(四)嘌呤及其衍生物 1.嘌呤的结构与性质

嘌呤本身在自然界不存在,但它的衍生物却广泛存在于生物体内。其结构如下:

N N

N H

N 12

3

4

5

678

9

从结构看嘌呤是由嘧啶环和咪唑环稠合而成。在嘌呤分子中存在着互变异构体。

N N

N H

N 12

3

4

5

67

8

9N

N

N NH 12

3

4

567

8

9

9H -嘌呤7H -嘌呤

吡啶

吡啶 汉语拼音:bǐdìng 英文名称:pyridine 中文名称2:氮(杂)苯 CAS No.:110-86-1 分子式:C5H5N 分子量:79.10 吡啶是含有一个氮杂原子的六元杂环化合物。可以看做苯分子中的一个(CH)被N取代的化合物,故又称氮苯。 吡啶及其同系物存在于骨焦油、煤焦油、煤气、页岩油、石油中。 [编辑本段]物理性质 外观与性状:无色或微黄色液体,有恶臭。 熔点(℃):-41.6 沸点(℃):115.3 相对密度(水=1):0.9827 折射率:1.5067(25℃) 相对蒸气密度(空气=1):2.73 饱和蒸气压(kPa): 1.33/13.2℃ 闪点(℃):17 引燃温度(℃):482 爆炸上限%(V/V):12.4 爆炸下限%(V/V): 1.7 溶解性:溶于水、醇、醚等多数有机溶剂。 与水形成共沸混合物,沸点92~93℃。(工业上利用这个性质来纯化吡啶。) [编辑本段]化学性质 吡啶及其衍生物比苯稳定,其反应性与硝基苯类似。典型的芳香族亲电取代反应发生在3、5位上,但反应性比苯低,一般不易发生硝化、卤化、磺化等反应。吡啶是一个弱的三级胺,在乙醇溶液内能与多种酸(如苦味酸或高氯酸等)形成不溶于水的盐。工业上使用的吡啶,约含1%的2-甲基吡啶,因此可以利用成盐性质的差别,把它和它的同系物分离。吡啶还能与多种金属离子形成结晶形的络合物。吡啶比苯容易还原,如在金属钠和乙醇的作用下还原成六氢吡啶(或称哌啶)。吡啶与过氧化氢反应,易被氧化成N-氧化吡啶。 [编辑本段]用途 除作溶剂外,吡啶在工业上还可用作变性剂、助染剂,以及合成一系列产品(包括药品、消毒剂、染料、食品调味料、粘合剂、炸药等)的起始物。 吡啶还可以用做催化剂,但用量不可过多,否则影响产品质量。 [编辑本段]来源(合成方法) 吡啶可从天然煤焦油中获得,也可由乙醛和氨制得。吡啶及其衍生物也可通过多种方法合成,其中应用最广的是汉奇吡啶合成法,这是用两分子的β-羰基化合物,如乙酰乙酸乙酯与一分子乙醛缩合,产物再与一分子的乙酰乙酸乙酯和氨缩合形成二氢吡啶化合物,然后用氧化剂(如亚硝酸)脱氢,再水解失羧即得吡啶衍生物。 也可用乙炔、氨和甲醇在500℃通过催化剂制备。 [编辑本段]衍生物 吡啶的许多衍生物是重要的药物,有些是维生素或酶的重要组成部分。吡啶的衍生物异烟肼是一种抗结核病药,2-甲基-5-乙烯基吡啶是合成橡胶的原料。 中文名称:吡啶 [编辑本段]危险信息及使用注意事项(MSDS) 燃爆危险:本品易燃,具强刺激性。 危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。高温时分解,释出剧毒的氮氧化物气体。与硫酸、硝酸、铬酸、发烟硫酸、氯磺酸、顺丁烯二酸酐、高氯酸银等剧烈反应,有爆炸危险。流速过快,容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 吡啶的危害:

2017年执业药师西药继续教育试题与答案二

淋巴细胞包括T 细胞、 B 细胞和 ____ A.树突状细胞 B.巨噬细胞 C.NK细胞 D.中性粒细胞 正确答案: C 机体覆盖面积最大的屏障是____ A.黏膜 B.皮肤 C.血脑屏障 D.胎盘屏障 正确答案: A 获得性免疫系统包括____、 B 细胞。 A.肥大细胞 B.T 细胞 C.中性粒细胞 D.自然杀伤细胞 正确答案: B 在致敏状态, ____是很好的抗原提呈者和杀伤者。 A.T 细胞 B.B细胞 C.树突状细胞 D.巨噬细胞 正确答案: D 当激素及免疫抑制剂治疗无效,可考虑使用的药物是是() A.奥沙拉嗪 B.柳氮磺胺吡啶

C.英夫利西( IFX ) D.美沙拉嗪 正确答案: C 下列哪个药物不属于碱性抗酸药() A.碳酸氢钠 B.氢氧化镁 C.尼扎替丁 D.铝碳酸镁 正确答案: C 十二指肠溃疡多见于() A.婴幼儿 B.青少年 C.青壮年 D.中老年 正确答案: C 可以引起内分泌紊乱的药物是() A.氢氧化铝 B.泮托拉唑 C.西咪替丁 D.米索前列醇 正确答案: C 10. 常用祛痰药包括:() A.愈创木酚甘油醚 B.对乙酰氨基酚 C.伪麻黄碱 D.可待因

正确答案: A 6.流感疫苗预防流感的主要缺陷是:() A.接种范围少 B.人群认识不足 C.流感病毒变异频繁 D.接种费用高 正确答案: C 15. 益气固脱类的中成药包括:() A.小柴胡颗粒 B.安宫牛黄丸 C.柴银口服液 D.生脉注射液 正确答案: D 23.中医认为发于冬春二季不因伏邪引发者的疾病称为:() A.冬温 B.春温 C.风温 D.暑温 正确答案: C 中医药学术传承人主要负责() A.开展传承活动 B.培养后继人才 C.收集整理并妥善保存相关的学术资料 D.以上都是 正确答案: D 医疗机构炮制中药饮片,应当向()备案。

材料化学总结

第一章绪论 ●材料和化学药品 化学药品的用途主要基于其消耗; 材料是可以重复或连续使用而不会不可逆地变成别的物质。 ●材料的分类 按组成、结构特点分:金属材料、无机非金属材料、高分子材料、复合材料 按使用性能分:Structural Materials ——主要利用材料的力学性能;Functional Materials ——主要利用材料的物理和化学性能 按用途分:导电材料、绝缘材料、生物医用材料、航空航天材料、能源材料、电子信息材料、感光材料等等●材料化学的主要内容:结构、性能、制备、应用 第二章材料的结构 2.1 元素和化学键 ●了解元素的各种性质及其变化规律:第一电离能、电子亲和势、电负性、原子及离子半径 ●注意掌握各种结合键的特性及其所形成晶体材料的主要特点 ●了解势能阱的概念: 吸引能(attractive energy,EA):源于原子核与电子云间的静电引力 排斥能(repulsive energy,ER):源于两原子核之间以及两原子的电子云之间相互排斥 总势能(potential energy):吸引能与排斥能之和 总势能随原子间距离变化的曲线称为势能图(势能阱) 较深的势能阱表示原子间结合较紧密,其对应的材料就较难熔融,并具有较高的弹性模量和较低的热膨胀系数。 2.2 晶体学基本概念 ●晶体与非晶体(结构特点、性能特点、相互转化) 晶体:原子或原子团、离子或分子在空间按一定规律呈周期性地排列构成(长程有序) 非晶体:原子、分子或离子无规则地堆积在一起所形成(长程无序、短程有序) 晶态与非晶态之间的转变 ? 非晶态所属的状态属于热力学亚稳态,所以非晶态固体总有向晶态转化的趋势,即非晶态固体在一定温度下会自发地结晶,转化到稳定性更高的晶体状态。 ? 通常呈晶体的物质如果将它从液态快速冷却下来也可能得到非晶态。 ●晶格、晶胞和晶格参数 周期性:同一种质点在空间排列上每隔一定距离重复出现。 周期:任一方向排在一直线上的相邻两质点之间的距离。 晶格(lattice):把晶体中质点的中心用直线联起来构成的空间格架。 结点(lattice points):质点的中心位置。 空间点阵(space lattice):由这些结点构成的空间总体。 晶胞(unit cell):构成晶格的最基本的几何单元。 ●晶系 熟记7个晶系的晶格参数特征 了解14种空间点阵类型 ●晶向指数和晶面指数 理解晶面和晶向的含义 晶面——晶体点阵在任何方向上分解为相互平行的结点平面称为晶面,即结晶多面体上的面。

九年级化学《金属和金属材料》金属的化学性质知识点整理

金属的化学性质 一、本节学习指导 本节知识比较复杂,学习时一定要多思考,另外多做些练习题。金属的化学性质在生活中应用也很广泛,比如防止护栏被腐蚀、存放物品容器的选择等等,还可以帮助我们识别生活的骗局哦,比如识破“钛圈”广告宣传说可以治疗颈椎病。本节有配套免费学习视频。 二、知识要点 1、大多数金属可与氧气的反应 金属在空气中在氧气中 镁常温下逐渐变暗。点燃,剧烈燃烧,发出耀眼的白光, 生成白色的固体点燃,剧烈燃烧,发出耀眼的白光,生成白色的固体2Mg + O2点燃 2MgO 铝常温下表面变暗,生成一种致密的氧化膜点燃,剧烈燃烧,发出耀眼的白光,生成白色的固体4Al + 3O2点燃2Al2O3 铁持续加热变红点燃,剧烈燃烧,火星四射,生成黑色的固体 3Fe + 2O2点燃Fe3O4 铜加热,生成黑色物质;在潮 湿的空气中,生成铜绿而被 腐蚀 加热生成黑色物质2Cu + O2加热 2CuO 银金即使在高温时也不与氧气发生反应 注:①由于镁燃烧时发出耀眼的白光,所以可用镁做照明弹和烟花。 ②常温下在空气中铝表面生成一层致密的氧化物薄膜,从而阻止铝的进一步被氧化, 因此,铝具有较好的抗腐蚀能力。 ③大多数金属都能与氧气反应,但是反应难易和剧烈程度不同。Mg,Al常温下就能反应,而Fe、Cu在常温下却不和氧气反应。金在高温下也不会和氧气反应。 ④可以利用煅烧法来鉴定黄铜和黄金,过程中如果变黑则是黄铜,黑色物质是氧化铜。

2、金属 + 酸→盐 + H2↑【重点】 锌和稀硫酸Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2↑ 铁和稀硫酸Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2↑ 镁和稀硫酸Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2↑ 铝和稀硫酸2Al +3H2SO4 = Al2(SO4)3 +3H2↑ 锌和稀盐酸Zn + 2HCl=== ZnCl2 + H2↑ 铁和稀盐酸Fe + 2HCl=== FeCl2 + H2↑ 镁和稀盐酸Mg+ 2HCl=== MgCl2 + H2↑ 铝和稀盐酸2Al + 6HCl == 2AlCl3 + 3H2↑ 注:根据不同金属和同一种酸的反应剧烈程度可以判断金属的活动顺序,越剧烈说明此金属越活跃。 规律:等质量金属与相同足量酸完全反应所用时间越少,金属反应速度越快,金属越活泼。 3、金属 + 盐→另一金属 + 另一盐(条件:“前换后,盐可溶”)【重点】 (1)铁与硫酸铜反应:Fe+CuSO4==Cu+FeSO4 现象:铁条表面覆盖一层红色的物质,溶液由蓝色变成浅绿色。 (古代湿法制铜及“曾青得铁则化铜”指的是此反应) (2)铝片放入硫酸铜溶液中:3CuSO4+2Al==Al2(SO4)3+3Cu 现象:铝片表面覆盖一层红色的物质,溶液由蓝色变成无色。 (3)铜片放入硝酸银溶液中:2AgNO3+Cu==Cu(NO3)2+2Ag 现象:铜片表面覆盖一层银白色的物质,溶液由无色变成蓝色。 (4)铜和硝酸汞溶液反应:Cu + Hg(NO3)2 === Cu(NO3)2 + Hg 现象:铜片表面覆盖一层银白色的物质,溶液由无色变成蓝色。 注意:CuSO4溶液时蓝色,FeSO4是浅绿色。 4、置换反应【重点】 (1)有一种单质与一种化合物反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应叫置换反应。 (2)特征:反应物和生成物都是:单质+化合物====单质+化合物 (3)常见类型:

炔烃化学性质

炔烃的化学性质 炔烃主要化性示意图: H C C 氧化还原 (一)亲电加成 反应活性: 炔< 烯,因此反应条件强于烯,试剂限量则先在烯上进行。 1、加卤素→ 卤代烯,卤代烷 HC ≡CH C C H H Cl 3 3 Cl 2 Cl 2CHCHCl 2 Cl 2 CH 2 CH CH 2 C CH 23 CH 2Br CHBr CH 2 C CH 2、加卤化氢→卤代烯,卤代烷(分步,程度可控,马氏规律,反马氏) CH CH HCl CHCl=CH 2 HCl CHCl 2CH 3 CH 3C ≡CH CH 3CCl=CH 2 HCl HCl CH 3CCl 2CH 3 3、加水(水合)→ 醛或酮 (催化剂,马氏规律,烯醇重排) 烯醇 CH 3C ≡CH H 2SO 4CH 2 H 3C OH + H 2O C O H 3C CH 3烯醇重排 酮 乙炔水合成醛,其它炔烃水合为酮。 (二)氧化(要求互推结构) 产物:断叁键,全变酸,(双键先氧化)。 要求:互推结构 1、高锰酸钾氧化法 CH 3C ≡CH OH - + KMnO CH 3COOK + MnO 2+ K 2CO 3 2、臭氧氧化法 CH 3CH 2C ≡CCH 3 O 34 3CH 2COOH + CH 3COOH H 2O

(三)还原 1、林德拉催化剂→ 顺式烯烃 林德拉催化剂经常表示为: 1) Pd BaSO 4 2) Pd CaCO 32 3) Lindlar Pd CH 3CH 2C ≡CCH 林德拉催化剂 H 2 C C CH 3 CH 3CH 2 H H 2、碱金属, 液氨→ 反式烯烃,常用:Na / NH 3(L) 或 NaNH 2 / NH 3(L) 碱金属,液氨 CH 3CH 2C ≡CCH H 2 C C CH 3CH 3CH 2 H H (四)金属炔化物的生成→ 炔银,炔铜,炔钠 端基炔(RC ≡C-H )中的H 较活泼,易以H + 形式离去,显一定弱酸性,介于醇和氨之间; 因为SP 杂化的碳电负性较大,C-H 键电子云偏向C ,H + 易离去而被某些金属离子取代。 应用:1. 判断分子中是否存在“端基炔”结构; 2. 炔钠的应用—— 合成高级炔烃(炔钠与伯卤代烃反应) HC ≡CH + 2[Ag(NH 3)2]++ 2NH 3 + 2NH 4+ AgC ≡ RC ≡CH + [Ag(NH 3)2]+RC ≡CAg 3 +2NH 4+HC ≡ CH + 2[Cu(NH 3)2]++ 2NH 3 + 2NH 4+ CuC ≡CCu R-C C-Na ≡ R-C C-H ≡ NaNH 2 NH 33EtC CNa + EtBr CH 3CH 2C CCH 2CH 3 + NaBr (R X = 1 RX)o 炔烃的合成油工业法、卤代烃脱卤化氢法、金属炔化物合成法等(自学)

三氯吡啶醇钠涉及化学品物化性质

三氯吡啶醇钠生产涉及化学品物化性质及防护措施 第一章原料性质与规格 1、原料性质 1.1三氯乙酰氯Cl 3 CCOCl 分子量:182 无色或微黄色液体,有刺激性气味,遇水易分解,沸点114~118℃,比重1.6210。是合成医药、农药的重要中间体。在医药方面约占70%,在农药方面用量占25%,是合成广谱高效农药毒死蜱和绿草定的中间体。 1.2丙烯腈C 3H 3 N 分子量:53 无色透明易挥发液体,味甜微臭。能溶于丙酮、苯、CCl 4 、乙醚、乙醇等有机 溶剂。微溶于水,与水不形成共沸物,d 4 20 0.806,沸点77.5℃,本品蒸汽可与空气形成爆炸性混合物。爆炸极限为3.05~17.0%(25℃)体积比。纯品易自聚,特别是在缺氧或暴露在可见光之下,更易聚合,在浓碱下强烈聚合。 毒性和防护措施:本品极毒,不仅蒸气有毒,而且附着于皮肤上也易经皮中毒。长时间吸入稀丙烯腈蒸气,则能引起恶心、呕吐、心痛、疲倦和不适等症状。工作场所最高容许浓度为20ppm(45mg/m3)。操作时要穿戴防护用具,若溅到衣服上应立即脱下衣服,溅到皮肤时用大量水冲洗。溅入眼内,需要用流水冲洗15分钟以上。不慎吞入时,则用温盐水洗胃。如果中毒,应立即用硫代硫酸钠、亚硫酸钠进行静脉注射,并请医生诊治。 1.3邻二氯苯Cl 2C 6 H 4 分子量:147 无色流动液体,具芳香味,可燃。闪点65.56℃,d 4 201.3048,熔点-17℃,沸点180.5℃。自燃点647.78℃,不溶于水,能与乙醇、乙醚和苯混溶。本品具有高的刺激性,吞咽和吸入有中等毒性。爆炸极限2.2~9.2%。 1.4氯化亚铜 CuCl 分子量:99 白色立方体结晶。相对密度4.14,熔点430℃。沸点1490℃,微溶于水,溶于浓盐酸和氨水生成络合物,不溶于乙醇。在干燥空气中稳定,受潮则变蓝到棕色。熔融时呈铁灰色,露置在空气中迅速氧化成碱式盐,呈绿色。遇光变成褐色,在热水中迅速水解生成氧化铜水合物而呈红色。 1.5液碱 液碱为30%左右的氢氧化钠水溶液,无色透明液体,有油腻感,腐蚀性极强,

金刚烷胺的合成

金刚烷胺 摘要:金刚烷胺具有药理活性,抗病毒那么,本文以两种方法合成,分别以溴代金刚烷胺为中间产物合成和以金刚醇硝酸酯为中间产物合成。然后,反应生成盐酸金刚烷胺。 关键词:金刚烷胺,盐酸金刚烷胺,合成 金刚烷胺又称金刚胺、三环癸胺,首先是作为抗病毒药使用,后来人们发现其有抗帕金森病作用。 【理化性质】为白色结晶性粉末,味苦,易溶于水或乙醇。 【作用与用途】金刚烷胺能阻断甲型流感病毒脱壳及其核酸释放至呼吸道上皮细胞中;此外,本品尚可能影响已进入细胞的病毒的早期复制。本品作用并无宿主特异性。能阻止病毒进入宿主细胞,影响病毒的脱氢,抑制病毒的复制。其抗病毒谱较窄,对A型流感病毒有明显抑制作用。主要用于禽流感治疗,用药后可明显降低死亡率。 盐酸金刚烷胺为一种对称的三环状胺,可以抑制病毒穿入宿主细胞,并影响病毒的脱壳,抑制其繁殖,起治疗和预防病毒性感染作用。盐酸金刚烷胺为白色结晶性粉末,无臭,味苦。在水或乙醇中易溶,在三氯甲烷中溶解,在丙酮中微溶,同时具有酸溶碱不溶的性质,金刚烷胺抗病毒谱较窄,主要是用于亚洲A型流感的预防,对于B型流感病毒与风疹病毒、麻疹病毒、流行性腮腺炎病毒及单纯疱疹病毒感染均无效。 金刚烷中含有两种碳原予即叔碳原子和仲碳原子,决定了金刚烷化学的反应特性主要通过与这两种碳原予相连的氢原子而体现出来。桥碳原子上氢的反应活性比单纯的叔碳原子上氢的反应活性低,不容易发生取代反应,原因在于由三个不同空间角度的环结构组成的化合物,而金刚烷高度对称的结构使得桥碳原子与相连的三个原子能够形成独特的半平面结构,令sp2杂化成为可能,从而在一定的条件下可以发生取代反应。

合成金刚烷胺的中间产物的合成 溴代金刚烷的合成 卤代反应:在FeS04的H2s04溶液中,金刚烷和溴反应加热到30-40得到85%溴代产物.其中含有97.5%的1.溴代金刚烷。 金刚烷醇硝酸酯的合成 ①向已加入5.4 g(O.04 m01)金刚烷和O.27 g十二烷基苯磺酸钠圆底烧瓶中加入100mL二氯甲烷,搅拌均匀,冰水浴条件下用恒压滴液漏斗向烧瓶中缓慢滴加混酸(将20 mL 98%的浓硫酸加入9.2 mL发烟硝酸中混合而成),约20 min滴加完毕。撤冰水浴,5min之后,改为25℃恒温水浴,反应23 h。 ②停止反应后,在冰浴条件下缓慢向烧瓶中加入尽可能少的冰水并缓慢搅拌,直到没有红棕色气体产生而且底层的深绿色消失,放罨1 h以确定没有酸性气体。旋转蒸发,蒸出二氯甲烷溶剂。 ③将混合物倒入冰水后,直到冰全部融化,过滤得浅黄色固体。或者直接将混合物中加入少量氯化钠和乙酸乙酯溶剂(反应过程中有表面活性剂,加入乙酸乙酯以降低表面张力,从而容易进行分离萃取。待氯化钠溶解完后进行萃取,合并多次萃取的有机层,旋转蒸发后得浅黄色固体物质。 金刚烷胺的合成 1.由溴代金刚烷合成金刚烷胺标准物(工业应用生产金刚烷胺的最主要途径) ①直接固体加热 将109溴代金刚烷与4.5 g尿素混合,直接加热。到180℃时,反应开始,有明显的反应现象,就是突然膨胀,温度猛升至230.240℃。反应结束后,自然降温,加入浓盐酸过量使充分溶解,后加入过量的氢氧化钠,使呈碱性,移入蒸馏罐,进行水蒸气蒸馏,后滤干得金刚烷胺4.0 g。 ②以甲苯为溶剂的氨解反应 为使反应进行的够完全充分,考虑加入甲苯作溶剂,使反应物于液相中进行反应。 于温度182℃条件下回流反应6 h,但反应结果并不理想,转化率只有40%。加入甲苯作溶剂,对反应产生不利的影响,因为甲苯的沸点相对偏低,没有使反应达到所要求的240℃,因此换沸点更高的溶剂对反应将产生什么样的影响有待于作进一步探讨。

材料化学习题答案(完整版)

第二章 2.1 扩散常常是固相反应的决速步骤,请说明: 1) 在用MgO 和32O Al 为反应物制备尖晶石42O MgAl 时,应该采用哪些方法加快 固相反应进行? 2) 在利用固相反应制备氧化物陶瓷材料时,人们常常先利用溶胶-凝胶或共沉 淀法得到前体物,再于高温下反应制备所需产物,请说明原因。 3) “软化学合成”是近些年在固体化学和材料化学制备中广泛使用的方法,请 说明“软化学”合成的主要含义,及其在固体化学和材料化学中所起的作用 和意义。 答: 1. 详见P6 A.加大反应固体原料的表面积及各种原料颗粒之间的接触面积; B.扩大产物相的成核速率 C.扩大离子通过各种物相特别是产物物相的扩散速率。 2. 详见P7最后一段P8 2.2节一二段 固相反应中反应物颗粒较大,为了使扩散反应能够进行,就得使得反应温度 很高,并且机械的方法混合原料很难混合均匀。共沉淀法便是使得反应原料在高 温反映前就已经达到原子水平的混合,可大大的加快反应速度; 由于制备很多材料时,它们的组分之间不能形成固溶的共沉淀体系,为了克 服这个限制,发展了溶胶-凝胶法,这个方法可以使反应物在原子水平上达到均 匀的混合,并且使用范围广。 3. P22 “软化学”即就是研究在温和的反应条件下,缓慢的反应进程中,采取迂回 步骤以制备有关材料的化学领域。 2.2 请解释为什么在大多数情况下固体间的反应很慢,怎样才能加快反应速 率? 答:P6 以MgO 和32O Al 反应生成42O MgAl 为例,反应的第一步是生成42O MgAl 晶核, 其晶核的生长是比较困难的,+2Mg 和+3Al 的扩散速率是反应速率的决速步,因 为扩散速率很慢,所以反应速率很慢,加快反应速率的方法见2.1(1)。 第三章 (张芬华整理) 3.1 说明在简单立方堆积、立方密堆积、六方密堆积、体心立方堆积和hc 型堆 积中原子的配位情况。 答:简单立方堆积、 6 立方密堆积、 12

烷烃烯烃炔烃的化学性质练习题(附答案)

2020年03月12日烷烃烯烃炔烃的化学性质练习题 学校: __________ 姓名: _________ 班级: _________ 考号: 注意事项: 注意事项: 1、答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 正确填写在答题卡上 第1卷 1. 下列五种烃 : ①2-甲基丁烷; ②2,2 -二甲基丙烷 ; ③正戊烷; ④丙烷; ⑤丁烷 ,按沸点由高到低的顺 序排列的是 ( ) A. ①>②>③>④>⑤ B. ②>③>⑤>④>① C. ③>①>②>⑤>④ D. ④>⑤>②>①>③ 2. 下列说法正确的是 ( ) A. 通式相同的不同物质一定属于同系物 B. 完全燃烧某有机物 ,生成 CO 2和 H 2O 的物质的量之比为 1:1, 该有机物只可能是烯烃或环烷烃 C. 分子式相同而结构不同的化合物一定互为同分异构体 D. 符合通式 C n H 2n -2 的有机物一定是炔烃 3. 两分子乙炔反应得到乙烯基乙炔 (CH 2=CH-C ≡CH),该物质是合成橡胶的重要原料 , 下列关于该物质 的判断错误的是 ( ) A. 该物质既是 CH 2=CH 2 的同系物 , 又是 HC ≡CH 的同系物 B. 该物质既能使酸性 KMnO 4溶液褪色 , 又能使溴水褪色 C. 该物质与足量的 H 2加成后 ,只能生成一种物质 D. 该物质经加成、加聚反应后的产物是氯丁橡胶 ( ) 的主要成分 4. 以乙炔为原料制取 CHClBr —CH 2Br, 下列方法中 ,最可行的是 ( ) A. 先与 HBr 加成后 ,再与 HCl 加成 B. 先 H 2与完全加成后 ,再与 Cl 2、Br 2取代 C. 先与 HCl 加成后 , 再与 Br 2加成 2、请将答案

材料化学课后题答案

一.内蒙古科技大学材料化学课后题答案二.应用化学专业1166129108 三.什么是纳米材料? 答:所谓纳米材料,是指微观结构至少在一维方向上受纳米尺度调制的各种固体超细材料,或由它们作为基本单元构成的材料。 四.试阐述纳米效应及其对纳米材料性质的影响? 答: 1.小尺寸效应;使纳米材料较宏观块体材料熔点有显著降低,并使纳米材料呈现出全新的声,光,电磁和热力学特性。 2.表面与界面效应;使纳米颗粒表面具有很高的活性和极强的吸附性。 3. 量子尺寸效应;使纳米微粒的磁,光,热,电以及超导电性与宏观特性有着显著不同。 4. 宏观量子隧道效应;使纳米电子器件不能无限制缩小,即存在微型化的极限。 三.纳米材料的制备方法? 答:1.将宏观材料分裂成纳米颗粒。 2.通过原子,分子,离子等微观粒子聚集形成微粒,并控制微粒的生长,使其维持在纳米尺寸。 四.1.玻璃体:冷却过程中粘度逐渐增大,并硬化形成不结晶且没有固定的化学组成硅酸盐材料。 2.陶瓷:凡是用陶土和瓷土这两种不同性质的黏土为原料经过配料,成型,干燥,焙烧等工艺流程制成的器物都可叫陶瓷。 3.P-型半导体:参杂元素的价电子小于纯元素的价电子的半导体。 4.黑色金属:是指铁,铬,锰金属及它们的合金。 5.有色金属:除铁,铬,锰以外的金属称为有色金属。 6.金属固溶体:一种金属进入到另一种金属的晶格内,对外表现的是溶剂的晶格类型的合金。 7.超导体:具有超低温下失去电阻性质的物质。 五.1.简述传统陶瓷制造的主要原料? 答:黏土,长石,石英矿是制造传统陶瓷的主要原料。 2.陶瓷是否一定含有玻璃相? 答:并非所有的陶瓷材料都含有玻璃相,某些非氧特种陶瓷材料可以近乎100%的晶相形式存在。 3.试讨论超导体性质的形成原理及超导状态时所表现出来的特殊现象? 答:电子同晶格相互作用,在常温下形成导体的电阻,但在超低温下,这种相互作用是产生超导电子对的原因。温度越低所产生的这种电子对越多,超导电子对不能相互独立地运动,只能以关联的形式做集体运动。于是整个空间范围内的所有电子对在动量上彼此关联成为有序的整体,超导电子对运动时,不像正常电子那样被晶体缺陷和晶格振动散射而产生电阻,从而呈现无电阻的超导现象。物质处于超导状态时会表现出电阻消失和完全抗磁性现象。 4.简述形状记忆合金原理?

安捷伦科技针对速成鸡中抗病毒药物利巴韦林和金刚烷胺的整体解决方案

安捷伦科技针对”速成鸡”中抗病毒药物利巴韦林和金刚烷胺的 整体解决方案 李建中,吴翠玲,陆予菲,于明武,陈伟,张之旭 (安捷伦科技(中国)有限公司,北京,100102) 近日,央视曝光山东等地部分养殖户在肉鸡饲养过程中大量滥用抗生素,激素和抗病毒类药物,违规喂食金刚烷胺、利巴韦林等抗病毒药品的“速成鸡”流入上海百盛旗下餐饮机构一事,美国快餐业巨头肯德基和麦当劳在中国被卷入“速成鸡”风波,引发沪上人士和全国消费者的广泛关注和担忧!农业部对此事件高度重视,及时责成山东有关部门去调查处理这件事情,也派出了专家组奔赴山东。现在已经关闭了有关的养鸡企业和加工企业,包括一些养鸡户,正在紧锣密鼓的查处之中。 此次事件中首次被曝光的抗病毒类药物利巴韦林和金刚烷胺目前国家尚无相应的检测技术标准和方法,这为相关政府执法检测部门,生产企业和第三方实验室迅速开展监督检查带来了技术上的困难。 安捷伦科技作为分析仪器业界知名品牌,多年来一直致力于为食品安全领域提供强有力的产品、技术解决方案。为应对此次食品安全突发事件,安捷伦科技为广大分析工作者提供了分析检测鸡肉中抗病毒类药物利巴韦林和金刚烷胺的完整解决方案。 1 实验部分 1.1 仪器与试剂 安捷伦科技有限公司6460 QQQ质谱仪;安捷伦科技有限公司1290 Infinity UHPLC。 乙腈,甲醇,异丙醇,乙酸铵,氨水,甲酸,去离子水,三氯乙酸。 Poroshell120 EC-C18 3.0x100 mm, 2.7 μm:P/N 695975-302, ZORBAX SB-Aq RRHT 100*3.0mm,1.8 μm P/N.828975-314。 1.2 样品前处理条件 1.2.1鸡肉中利巴韦林的前处理方法 准确称取鸡肉样品( 2g± 0. 02) g 于15mL具塞离心管中, 加入已知浓度的标准品,5 mL 的乙腈∶1%三氯乙酸溶液(7:3), 加盖后涡旋1min, 10000r/min离心10 min, 吸取上清液于15mL离心管中;再向残渣中再加入5 mL的乙腈∶1%三氯乙酸溶液(7:3), 重复上述操作, 合并两次上清液;涡旋混匀,用氨水调节提取液pH 值为8.5± 0.1,再10000r /min离心10 min,取全部上清液过柱净化。净化流程如下:

材料化学试题库汇总

一填空题 (1)材料是具有使其能够用于机械、结构、设备和产品性质的物质。这种物质具有一定的性能或功能。 (2)材料按照化学组成、结构一般可分为金属材料、无机非金属材料、聚合物材料和复合材料。 (3)材料按照使用性能可分为结构材料和功能材料。结构材料更关注于材料的力学性能;而另一种则考虑其光、电、磁等性能。 (4)材料化学是关于材料的结构、性能、制备和应用的化学。 (5)一般材料的结构可分为三个层次,分别是微观结构、介观结构和宏观结构。 (6)对于离子来说,通常正离子半径小于相应的中性原子,负离子的半径则变大。 (7)晶体可以看成有无数个晶胞有规则的堆砌而成。其大小和形状由晶轴(a,b,c)三条边和轴间夹角(α,β,γ)来确定,这6个量合称晶格参数。 (8)硅酸盐基本结构单元为硅氧四面体,四面体连接方式为共顶连接。 (9)晶体的缺陷按照维度划分可以分为点缺陷、线缺陷、面缺陷和体缺陷,其延伸范围为零维、一维、二维和三维。 (10)位错分为韧型位错、螺型位错以及由前两者组成的混合位错三种类型。 (11)固溶体分为置换型固溶体和填隙型固溶体,前者溶质质点替代溶剂质点进入晶体结点位置;后者溶质质点进入晶体间隙位置。 (12)材料热性能主要包括热容、热膨胀和热传导。 (13)材料的电性能是指材料被施加电场时的响应行为,包括有导电性、介电性、铁电性和压电性等。 (14)衡量材料介电性能的指标为介电常数、介电强度和介电损耗。 (15)磁性的种类包括:反磁性、顺磁性、铁磁性、反铁磁性和铁氧体磁性等。 (16)铁磁材料可分为软磁材料、硬磁材料和矩磁材料。 (17)材料的制备一般包括两个方面即合成与控制材料的物理形态。 (18)晶体生长技术主要有熔体生长法和溶液生长法,前者主要包括有提拉法、坩埚下降法、区融法和焰融法等。 (19)溶液达到过饱和途径为:一,利用晶体的溶解度随改变温度的特性,升高或降低温度而达到过饱和;二,采用蒸发等办法移去溶剂,使溶液浓度增高。 (20)气相沉积法包括物理气相沉积法PVD和化学气相沉积法CVD。 (21)液相沉淀法包括直接沉淀法、共沉淀法、均匀沉淀法和水解法。 (22)固态反应一般包括相界面上的反应和物质迁移两个过程,反应物浓度对反应的影响很小,均相反应动力学不适用。 (23)自蔓延高温合成按照原料组成可分为元素粉末型、铝热剂型和混合型。 (24)金属通常可分为黑色金属和有色金属;黑色金属是指铁、铬、锰金属与它们的合金。(25)合金基本结构为混合物合金、固溶体合金和金属间化合物合金。 (26)铁碳合金的形态包括有奥氏体、马氏体、铁素体、渗碳体与珠光体等。 (27)金属材料热处理包括整体热处理、表面热处理和化学热处理。 (28)超耐热合金包括铁基超耐热合金、镍基超耐热合金和钴基超耐热合金。 (29)提高超耐热合金性能的途径有改变合金的组织结构和采用特种工艺技术,后者主要有定向凝固和粉末冶金。 (30)产生合金超塑性的条件为产生超细化晶粒与适宜的温度和应变速率。 (31)无机非金属材料主要有以氧化物、碳化物、氮化物、硼化物、硫系化合物(包括硫化物、硒化物及碲化物)和硅酸盐、钛酸盐、铝酸盐、磷酸盐等含氧酸盐为主要组成的无机材

海洋真菌土曲霉丁内酯类化合物丁内酯-I的设备制作方法与制作流程

本技术涉及一种海洋真菌土曲霉丁内酯类化合物丁内酯I的制备方法。如式(I)所示的海洋真菌土曲霉代谢产物丁内酯类化合物丁内酯I在制备抗外周及神经炎症和抗神经退行性疾病药物的应用。本技术发现丁内酯I除可清除DPPH自由基外,还可较好地清除ABTS自由基和OH自由基;具有较好的抗氧化、抗炎;以及具有较好的神经保护的活性;因此,在制备制备抗外周及神经炎症药物和抗神经退行性疾病药物方面具有良好的应用前景。同时,本技术提供的丁内酯I的制备方法,可成功制备得到该丁内酯I,方法简单,易于实现大规模生产;且还可通过诱导剂的添加来优化培养条件,从而大幅提高其产量。 权利要求书 1.一种如式(I)所示的海洋真菌土曲霉丁内酯类化合物丁内酯-I的制备方法,其特征在于,包括如下制备步骤: S1.发酵:将海洋真菌土曲霉C23-3接种于真菌液体培养基中静置发酵后,收集菌丝体和发酵液; S2.粗提:将步骤S1的发酵液经乙酸乙酯萃取后浓缩,菌丝体经有机溶剂超声提取后浓缩,将所得浓缩物合并后得粗提物; S3.分离纯化:将步骤S2的粗提物进行减压硅胶柱梯度层析,经硅胶薄层层析检测,将含有目标物质的洗脱组分继续进行凝胶柱层析、反相硅胶柱和反相相制备液相色谱分离纯化,即得所述丁内酯-I; 其中,所述海洋真菌土曲霉C23-3于2018年1月22日保存于广东微生物菌种中心,保藏编号为GDMC C N o.60316; 2.根据权利要求1所述丁内酯-I的制备方法,其特征在于,步骤S3中减压硅胶柱梯度层析的条件为:依次用石油醚-乙酸乙酯和氯仿-甲醇进行梯度洗脱,收集以洗脱液体积比100:0~0:100梯度的洗脱的组分。 3.根据权利要求1所述丁内酯-I的制备方法,其特征在于,反相硅胶柱为ODS反相硅胶柱层析,流动相为体积比2:3~3:2的甲醇-水。 4.根据权利要求1所述丁内酯-I的制备方法,其特征在于,反相制备液相色谱纯化的条件为:流动相为体积比1:3~3:2的甲醇-水,在硅胶柱填充10~15g反相硅胶,流速为4~8mL/min,收集保留时间为5~20min的主峰,得到的收集物即为所述丁内酯-I。 5.根据权利要求1所述丁内酯-I的制备方法,其特征在于,步骤S1的真菌液体培养基中还含有诱导剂ZnCl2,所述培养基中诱导剂ZnCl2的含量为 0.0001~1mM/mL。

新编(鲁科版)化学选修五:1.3.3《烯烃和炔烃的化学性质》学案

新编化学精品资料 第3课时 烯烃和炔烃的化学性质 [学习目标定位] 1.熟知烯烃、炔烃的化学性质,会写烯烃、炔烃发生加成反应、加聚反应的化学方程式。2.根据加成产物会判断烯烃、炔烃的结构,学会鉴别烯烃、炔烃的方法。 1.判断下列说法正误,正确的划“√”,错误的划“×” (1)烯烃是分子中含有碳碳双键的链烃(√) (2)炔烃的官能团是碳碳叁键(√) (3)符合通式C n H 2n (n ≥2)的烃一定为烯烃(×) (4)炔烃与同碳原子数的二烯烃、环单烯烃互为同分异构体(√) (5)分子中碳原子数≤4的烃在常温常压下为气体(√) (6)工业上常用乙烷与氯气反应制取氯乙烷(×) (7)分子通式为C n H 2n +2的烃一定是烷烃(√) (8)乙烯分子中的所有原子都在同一平面内(√) 2.(1)乙烯的结构简式是CH 2===CH 2,官能团是,空间构型是平面形结构,分子中 6个原子在同一平面上。 (2)写出乙烯与下列物质反应的化学方程式: ①溴水:CH 2===CH 2+Br 2―→CH 2Br —CH 2Br ; ②H 2:CH 2===CH 2+H 2催化剂,CH 3—CH 3; ③HCl :CH 2===CH 2+HCl ――→催化剂 △CH 3CH 2Cl ; ④H 2O :CH 2===CH 2+H 2O ――→催化剂△CH 3CH 2OH ; ⑤制聚乙烯:n CH 2===CH 2――→引发剂CH 2—CH 2。 探究点一 烯烃、炔烃与卤素单质、氢气、氢卤酸的反应 1.烯烃分子结构与CH 2===CH 2的分子结构相似,都含有一个,所以烯烃的化学性 质与乙烯的化学性质相似。

含吡啶有机废水处理技术

含吡啶有机废水处理(工程实例) 来源:赛佳环保作者:Tom 点击:417次 吡啶对生化过程的生物菌有很强的抑制性或毒性,即“杀菌”,造成生化不能进行,也即废水中的吡啶类物质“不可生化”,使得污泥死亡,生化瘫痪。带吡啶环的物质种类繁多,但都具有一个 【需求摘选--来自客户】 求助一:求含吡啶(1%)的有机废水的处理技术! 求助二:请问含吡啶的废水,ph=2,cod=20000,15方/d,怎么处理呢? 求助三:TP17000、COD 60000、DMF 13000、甲苯 800、吡啶 1000的废水如何处理? 求助四:求助吡啶废水处理:我公司最近增加了一股含有吡啶的废水,目前做法是将此股废水和目前的废水混合进行生化处理,但是通过运行发现问题很大,污泥死亡,尽管之前也了解吡啶对生物菌有很强的抑制性或毒性,但是没想到这么严重。幸亏在运行时候充分考虑到吡啶的毒性,将此股废水只进了一个生化池(我们有两个生化池),目前另外一只生化池运行正常。那位高手对含吡啶废水处理有经验请赐教! 【应用案例】 1、江苏盐城禾佳化工(工业应用) 盐城禾佳化工有限公司坐落于江苏阜宁生态化工园,主要生产医药中间体,产生的废水中含有大量的吡啶和吡啶衍生物。生化系统无法运行,采用电催化+生化的组合工艺,效果良好。 废水水质:COD 1.5万~3万,主要有机物为吡啶类高分子化合物,其中主要成 物化预处理段处理效果 2-氯-3-氨基-4-甲基吡啶分子结构式为:

吡啶是重铬酸钾难以氧化降解的环状类、结构稳定的物质,经多维电催化氧化处理后,环状结构已被打开,经微电解进一步处理后,B/C比提高,使后继厌氧、好氧生物处理成为可能。本工艺中,二级氧化可成为典型工艺,第一级强力氧化,打开苯环,处理最难降解的有机物,第二级内电解处理,能耗低,又可进一步降解有机物。 采用工艺:【多维电催化—>微电解—>混凝沉淀—>UASB—>生化】 处理效果:COD达到生化系统进水标准;废水色度降低,B/C比(可生化性)显著提高生化可以进行。

最新醇的化学性质

教学目标:1.掌握不同的醇氧化时,产物的对应性。 2.掌握选择性或控制性氧化剂的使用。 3.掌握邻位二醇HIO4氧化及应用。 4.了解醇的催化脱氢 教学重点:选择性氧化剂的应用 教学安排:I ;20min; 1--I7 一、醇的氧化 1.伯醇的氧化 由于羟基的影响,醇的α-氢原子比较活泼,容易被氧化。伯醇被氧化剂氧化时(如K2Cr2O7、KMnO4、浓HNO3等),先是生成醛,然后进一步被氧化,生成羧酸。 在从伯醇氧化制备醛时,应把生成的醛尽快地从反应体系中移出,以避免被进一步氧化。另外,选用氧化剂的种类也是重要的,重铬酸钠(钾)虽然是常用的氧化刘,但用于氧化醇时却得不到很高收率的醛,因为它可使生成的醛进一步被氧化成酸。采用一种称为PCC的氧化剂,用于氧化伯醇制取醛是比较好的氧化方法之一。PCC(pyridinium chlorochromate)是吡啶和CrO Sarrett试剂,是橙红色晶体,它溶于CH2Cl2,3在盐酸溶液中的络合盐,又称 使用很方便,在室温下便可将伯醇氧化为醛,而且基本上不发生进一步氧化作用。如: PCC氧化剂中的吡啶是碱性的,因此对于在酸性介质中不稳定的醇类氧化为醛(或酮)时,是很好的方法,不但产率高,而且对分子中的C=C、C=O、C=N等不饱和键不发生破坏作用。 若将不饱和伯醇氧化成不饱和醛,还可以选用新生的MnO2或K2FeO4, 例如:

新生的MnO2主要是氧化活泼的烯丙醇或苄醇,有很好的选择性氧化作用。 2.仲醇和叔醇的氧化 仲醇由于其α-C上只有一个氢原子,所以它被氧化的产物为酮。 醇的氧化是放热反应。仲醇氧化生成酮,要控制好反应温度,不然会有深度氧化反应发生(酮被进一步氧化成酸)。 CrO3在醋酸中对仲醇的氧化反应可以比较平缓地进行: CrO3的稀硫酸溶液称为Jones试剂,不能氧化烯、炔烃,而伯、仲醇则可被氧化,常用于比较特殊的酮类化合物的制备。例如: 次卤酸钠可将仲醇氧化成酮。例如: 由于叔醇的α-C上没有氢原子,所以叔醇较难进行氧化反应。在碱性条件下,叔醇不被KMnO4氧化;在酸性条件下,叔醇可以被KMnO4氧化,生成小分子产物。例如: 3、邻位二醇的氧化 多元醇也容易被氧化,但产物比较复杂,最简单的多元醇是乙二醇,它也是邻位二元醇,在不同的氧化条件下,生成的氧化产物是不同的;如下所示:

材料化学考试大纲

黑龙江大学硕士研究生入学考试大纲 考试科目名称:材料化学考试科目代码:[077] 一、考试要求 能深化基础知识的学习,并将所学的基础知识与实际材料的合成与性质研究结合起来,融会贯通。本课程要求学生掌握现代材料的合成,材料结构及分析的基本方法,以及材料科学研究的前沿和发展趋势。 二、考试内容 材料化学的理论基础如晶体材料的微观结构、能带理论、缺陷,非晶态结构的几何特征,相图,相变;材料结构的表征如热分析技术,显微技术,X射线,各种波谱;材料制备化学如溶胶-凝胶、陶瓷、水热以及电化学合成法,纳米材料的合成方法,水热合成纳米氧化物;材料的结构与物理性能如晶体及非晶体材料的结构与性质之间的关系,纳米晶材料的量子尺寸效应及表面效应对材料性质的影响;新型结构材料、新型功能材料、功能转换材料的一般合成方法、分类、作用机理,解释一些物理现象。 第一章材料化学的理论基础 第一节晶体和非晶体 晶体及非晶体定义,形成途径,宏观物化性质差别。 第二节晶体的宏观特征 晶体的四个宏观特性,非晶体-晶体之间相互转化条件。 第三节晶体材料的微观结构 空间点阵、晶向、晶面概念,密勒指数计算方法,点群、空间群及相关对称操作的概念。 第四节晶体的能带理论 共有化电子论,近自由电子论,禁束缚电子论,能带理论,能带理论的应用。 第五节缺陷化学基础 晶体点阵缺陷分类,点缺陷的热力学统计理论,基本点缺陷方程及应用,位错及晶界第六节非晶态材料 非晶态的结构表征,径向分布函数,无规密堆积模型,非晶态材料的稳定性。 知识点: 1.了解晶体与非晶体在微观结构描述上的差别;

2.掌握晶体微观结构描述的基本知识; 3.熟练掌握能带理论的基本知识,并能够解释一些基本物理化学现象; 4.熟练掌握点缺陷的定义,分类,缺陷方程及基本应用; 5.掌握相图的基本知识,能够看懂一元和简单的二元相图,并能解释。 第二章材料结构的表征 第一节X射线衍射技术 X射线的产生,X射线的衍射和散射,粉末法X射线衍射原理,单晶法X射线衍射原理,粉末X射线应用实例。 知识点: 1.掌握X射线分析的一般原理 2.了解波谱分析技术 第三章材料制备化学 第一节陶瓷法 陶瓷法合成原理,陶瓷法合成材料实例。 第二节溶胶-凝胶法 溶胶-凝胶反应原理,溶胶-凝胶法制备陶瓷材料及薄膜,溶胶-凝胶法的拓展。 第三节水热合成技术 水热反应原理,水热合成微孔有序结构,水热合成功能材料,水热合成中的有机化学。 第四节晶体生长 水热法,坩锅提拉法,区域熔融法,模板法。 知识点: 掌握溶胶-凝胶、陶瓷、水热法的基本原理。 第四章材料的结构与物理性能 第一节晶体材料的结构与物理性能 晶体材料的物理性质,晶体材料的结构对性质的影响。 第二节非晶体及液晶材料的结构与物理性能 非晶体与液晶的结构特点,非晶体与液晶的物理性质,液晶结构对物理性质的影响。 知识点: 掌握晶体及非晶体材料的结构与性质之间的关系; 第五章新型结构材料 第一节极端使用条件下的结构材料

吡啶型离子液体的合成

吡啶型离子液体的合成 李舒衡孟洁秦海霞 (南京大学化学化工学院南京 210093) 摘要研究了吡啶型离子液体的合成方法,并对不同阴阳离子的组合的离子液体在室温下的状态以及性质进行了探索和研究 关键词离子液体吡啶合成性状 离子液体(ionic liquids)又称为室温离子液体(room temperature ionic liquid) 、室温熔融盐( room temperature molten salts) 、有机离子液体等,是指仅由离子组成在室温或低温下为液体的盐。 离子液体的特点是没有显著的蒸汽压:一方面它不会成为蒸气扩散到大气中去,是一种“绿色溶剂”,另一方面它可以有很宽的液态范围;除此之外,离子液体中的正负离子可以由有机离子和无机离子共同组成,所以对许多物质都有很好的溶解性且大多为非质子型,可以减少溶剂化和溶剂解的现象;良好的导电性、较好的热稳定性和化学稳定性使在如今,离子液体成为了热门的研究方向。早在1951年,就制成了将l-溴丁烷与吡啶反应生成的N-丁基吡啶溴代盐与无水三氯化铝混合的第一种离子液体[1]。 离子液体的主要作用是为化学反应提供了不同于传统分子溶剂,(例如水)的环境,可能改变反应机理使催化剂活性、稳定性更好,转化率、选择性更高;离子液体种类多,选择余地大,可以对有机离子进行调整和修饰;将催化剂溶于离子液体中,与离子液体一起循环利用,催化剂兼有均相催化效率高、多相催化易分离的优点;产物的分离可用倾析、萃取、蒸馏等方法,因离子液体无蒸气压,液相温度范围宽,使分离易于进行。 目前离子液体有很多重要工业应用价值的反应,如:F.C.反应[2,3],烯烃氢化[4],Beckman重排[5],Heck反应[6],氧化反应[7]等都在离子液体催化剂体系中取得了很好的结果。据文献报道离子液体还用于天然产物中多肽的萃取[8],核废料[9]的回收处理等。 一般来说,离子液体有阴离子和阳离子两个部分,阴离子的种类比较多,阳离子主要有以下四种: 烷基季铵离子:[NRxH1-x]+,例如[Bu3NMe]+; 烷基季膦离子:[PRx]+,例如[Ph3POc]+; N-烷基取代吡啶离子,记为[RPy]+; 1,3-二烷基取代咪唑离子,或称为N,N 一二烷基取代咪唑离子,记为[RR’im]+。目前主要采取的离子液体的合成主要有直接合成法和两步合成法。 直接合成法即通过酸碱中和反应或季铵化反应一步合成,操作经济简便,没有副产物,产品以纯化。 当直接合成法难以得到目标离子液体的时候,就必须使用两步合成法;首先通过季铵化反应制备出含目标阳离子的卤盐;然后用目标阴离子置换出原阴离子或加入Lewis酸来得到目标离子液体。 本实验小组研究了吡啶型离子液体的合成方法,并对不同阴阳离子的组合的离子液体在室温下的状态以及性质进行了探索和研究,但由于时间、试剂和设备的限制,未能对制备的离子液体在有机反应中的应用进行检验,实为遗憾。 1 实验部分