小型机动车吊上楼面验算计算书

小型汽车吊上楼面验算计算书

专业:结构

总设计师(项目负责人):__ _

审核: ____ ____ _

校对: ____ __ _ ____

设计计算人: ____ _________ _

***********所有限公司

2018年1月

汽车吊上楼面施工作业存在两种工况:工况一为汽车吊在楼面上行走的工况,工况二为汽车吊吊装作业时的工况。

一、楼面行走工况

1、设计荷载

根据原结构设计模型,四层楼面设计恒荷载9kN/m2,楼面设计活荷载

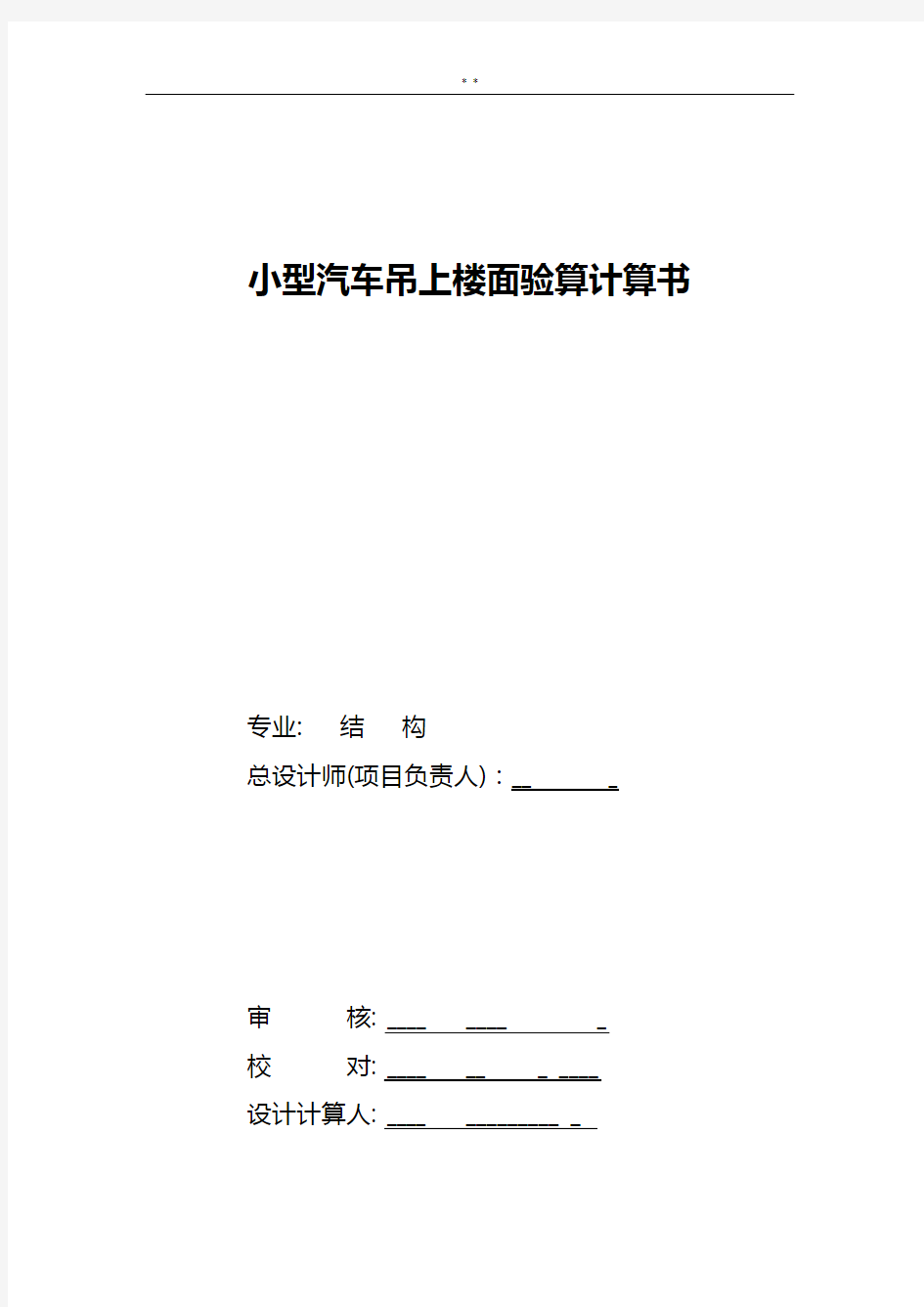

8kN/m2,四层楼面楼板厚度120mm,楼板自重恒荷载3kN/m2。因此,汽车吊楼面行走工况下,等效均布荷载不超过(9-3)+8=14kN/m2为宜。汽车吊行走区域如下图所示。

图1汽车吊行走区域布置图

2、吊车荷载及尺寸

3、汽车吊行驶相关参数

15吨小型汽车吊基本尺寸、轮宽及其行驶过程中各轮位置对楼板产生的荷载如下图所示:

图2汽车荷载参数

4、承载力校核

15吨汽车吊行走时,后两轮居于板跨中为最不利工况,如下图:

图3 汽车楼面行走计算简图

4.1 基本资料

4.1.1 工程名称:局部承压计算

4.1.2 周边支承的双向板,按上下和左右支承单向板的绝对最大弯矩等值,

板的跨度Lx =3250mm,Ly =8000mm,板的厚度h =120mm

4.1.3 局部荷载

4.1.3.1 第一局部荷载

局部集中荷载N =42kN,荷载作用面的宽度btx =200mm,荷载作用面的宽度bty =600mm;

垫层厚度s =0mm

荷载作用面中心至板左边的距离x =1625mm,最左端至板左边的距离x1 =1525mm,

最右端至板右边的距离x2 =1525mm

荷载作用面中心至板下边的距离y =3100mm,最下端至板下边的距离y1 =2800mm,

最上端至板上边的距离y2 =4600mm

4.1.3.2 第二局部荷载

局部集中荷载N =42kN,荷载作用面的宽度btx =200mm,荷载作用面的宽度bty =600mm;

垫层厚度s =0mm

荷载作用面中心至板左边的距离x =1625mm,最左端至板左边的距离x1 =1525mm,

最右端至板右边的距离x2 =1525mm

荷载作用面中心至板下边的距离y =4900mm,最下端至板下边的距离y1 =4600mm,

最上端至板上边的距离y2 =2800mm

4.2 第一局部荷载

4.2.1 荷载作用面的计算宽度

4.2.1.1 bcx =btx + 2s + h =200+2*0+120 =320mm

4.2.1.2 bcy =bty + 2s + h =600+2*0+120 =720mm

4.2.2 局部荷载的有效分布宽度

4.2.2.1 按上下支承考虑时局部荷载的有效分布宽度

当bcy ≥bcx,bcx ≤0.6Ly 时,取bx =bcx + 0.7Ly =

320+0.7*8000 =5920mm

当bx >Lx 时,取bx =Lx =3250mm

4.2.2.2 按左右支承考虑时局部荷载的有效分布宽度

当bcx <bcy,bcy ≤2.2Lx 时,取

by =2bcy / 3 + 0.73Lx =2*720/3+0.73*3250 =2853mm

当0.5by >0.5ey2 时,取by =1426 + 0.5ey2 =

1426+0.5*1800 =2326mm

4.2.3 绝对最大弯矩

4.2.3.1 按上下支承考虑时的绝对最大弯矩

4.2.3.1.1 将局部集中荷载转换为Y 向线荷载

qy =N / bty =42/0.6 =70kN/m

4.2.3.1.2 MmaxY=qy·bty·(Ly - y)·[y1 + bty·(Ly - y) / 2Ly] / Ly

=70*0.6*(8-3.1)*[2.8+0.6*(8-3.1)/(2*8)]/8 =76.76kN·m

4.2.3.2 按左右支承考虑时的绝对最大弯矩

4.2.3.2.1 将局部集中荷载转换为X 向线荷载

qx =N / btx =42/0.2 =210kN/m

4.2.3.2.2 MmaxX=qx·btx·(Lx - x)·[x1 + btx·(Lx - x) / 2Lx] / Lx

=210*0.2*(3.25-1.625)*[1.525+0.2*(3.25-1.625)/(2*3.25)]/3.25

=33.08kN·m

4.2.4 由绝对最大弯矩等值确定的等效均布荷载

4.2.4.1 按上下支承考虑时的等效均布荷载

qey =8MmaxY / (bx·Ly2) =8*76.76/(3.25*82) =2.95kN/m2

4.2.4.2 按左右支承考虑时的等效均布荷载

qex =8MmaxX / (by·Lx2) =8*33.08/(2.326*3.252) =

10.77kN/m2

4.2.5 由局部荷载总和除以全部受荷面积求得的平均均布荷载

qe' =N / (Lx·Ly) =42/(3.25*8) =1.62kN/m2

4.3 第二局部荷载

4.3.1荷载作用面的计算宽度

4.3.1.1b cx=b tx + 2s + h =200+2*0+120 =320mm

4.3.1.2b cy=b ty + 2s + h =600+2*0+120 =720mm

4.3.2局部荷载的有效分布宽度

4.3.2.1按上下支承考虑时局部荷载的有效分布宽度

当b cy≥b cx,b cx≤0.6L y时,取b x=b cx + 0.7L y=

320+0.7*8000 =5920mm

当b x>L x时,取b x=L x=3250mm

4.3.2.2按左右支承考虑时局部荷载的有效分布宽度

当b cx<b cy,b cy≤2.2L x时,取

b y=2b cy / 3 + 0.73L x=2*720/3+0.73*3250 =2853mm

当0.5b y>0.5e y1时,取b y=0.5e y1 + 1426 =0.5*1800+1426 =2326mm

4.3.3绝对最大弯矩

4.3.3.1按上下支承考虑时的绝对最大弯矩

4.3.3.1.1将局部集中荷载转换为Y 向线荷载

q y=N / b ty=42/0.6 =70kN/m

4.3.3.1.2M maxY=q y·b ty·(L y - y)·[y1 + b ty·(L y - y) / 2L y] / L y

=70*0.6*(8-4.9)*[4.6+0.6*(8-4.9)/(2*8)]/8

=76.76kN·m

4.3.3.2按左右支承考虑时的绝对最大弯矩

4.3.3.2.1将局部集中荷载转换为X 向线荷载

q x=N / b tx=42/0.2 =210kN/m

4.3.3.2.2M maxX=q x·b tx·(L x - x)·[x1 + b tx·(L x - x) / 2L x] / L x

=210*0.2*(3.25-1.625)*[1.525+0.2*(3.25-1.625)/(2*3.25)]/3.25

=33.08kN·m

4.3.4由绝对最大弯矩等值确定的等效均布荷载

4.3.4.1按上下支承考虑时的等效均布荷载

q ey=8M maxY / (b x·L y2) =8*76.76/(3.25*82) =2.95kN/m2

4.3.4.2按左右支承考虑时的等效均布荷载

q ex=8M maxX / (b y·L x2) =8*33.08/(2.326*3.252) =10.77kN/m2 4.3.5由局部荷载总和除以全部受荷面积求得的平均均布荷载

q e' =N / (L x·L y) =42/(3.25*8) =1.62kN/m2

4.4 结果汇总

4.4.1 等效均布荷载qe =10.77kN/m2<14kN/m2

二、汽车吊装工况

1、吊车支腿压力计算

根据施工方案,15t汽车吊钢架拼装过程中,最不利工况为:

吊装半径12m,吊重1.2t,即起重力矩为14.4t?m,汽车吊自重为15吨。

1.1计算简图

图4 汽车吊支腿布置图

1.2计算工况

工况1:起重臂沿车身方向(α=0°)

工况2:起重臂沿车身方向(α=90°)

工况3:起重臂沿车身方向(α=47°)

1.3支腿荷载计算公式

N=∑P/4±[M(cosα/2a±sinα/2b)]

式中:∑P——吊车自重及吊重;

M ——起重力矩;

α——起重臂与车身夹角;

a ——支腿纵向距离;

b ——支腿横向距离;

1.4计算结果

工况1:起重臂沿车身方向(α=0°)

N1=N2=∑P/4+[M(cosα/2a+sinα/2b)]=5.52t

N3=N4=∑P/4-[M(cosα/2a+sinα/2b)]=2.58t

工况2:起重臂沿车身方向(α=90°)

N1=N4=∑P/4+[M(cosα/2a+sinα/2b)]=5.62t

N2=N3=∑P/4-[M(cosα/2a+sinα/2b)]=2.48t

工况3:起重臂沿车身方向(α=47°)

N1=∑P/4+[M(cosα/2a+sinα/2b)]=6.20t

N2=∑P/4+[M(cosα/2a-sinα/2b)]=3.87t

N3=∑P/4-[M(cosα/2a+sinα/2b)]=1.90t

N4=∑P/4-[M(cosα/2a-sinα/2b)]=4.23t

根据以上工况分析可知,汽车吊在楼面吊装作业最不利工况时,单个支腿最大荷载为6.2t。

2、楼面等效荷载计算

2.1 基本资料

周边支承的双向板,按上下和左右支承单向板的绝对最大弯矩等值,

板的跨度L x=3250mm,L y=3000mm,板的厚度h =120mm

局部集中荷载N =62kN,荷载作用面的宽度b tx=1200mm,

荷载作用面的宽度b ty=1200mm;垫层厚度s =100mm

荷载作用面中心至板左边的距离x =1625mm,最左端至板左边的距离x1=1025mm,

最右端至板右边的距离x2=1025mm

荷载作用面中心至板下边的距离y =1500mm,最下端至板下边的距离y1=900mm,

最上端至板上边的距离y2=900mm

2.2 荷载作用面的计算宽度

2.2.1b cx=b tx + 2s + h =1200+2*100+120 =1520mm

2.2.2b cy=b ty + 2s + h =1200+2*100+120 =1520mm

2.3 局部荷载的有效分布宽度

2.3.1按上下支承考虑时局部荷载的有效分布宽度

当b cy≥b cx,b cx≤0.6L y时,取b x=b cx + 0.7L y=1520+0.7*3000 =3620mm

当b x>L x时,取b x=L x=3250mm

2.3.2按左右支承考虑时局部荷载的有效分布宽度

当b cx≥b cy,b cy≤0.6L x时,取b y=b cy + 0.7L x=1520+0.7*3250 =3795mm

当b y>L y时,取b y=L y=3000mm

2.4 绝对最大弯矩

2.4.1按上下支承考虑时的绝对最大弯矩

2.4.1.1将局部集中荷载转换为Y 向线荷载

q y=N / b ty=62/1.2 =51.67kN/m

2.4.1.2M maxY=q y·b ty·(L y - y)·[y1 + b ty·(L y - y) / 2L y] / L y

=51.67*1.2*(3-1.5)*[0.9+1.2*(3-1.5)/(2*3)]/3 =

37.2kN·m

2.4.2按左右支承考虑时的绝对最大弯矩

2.4.2.1将局部集中荷载转换为X 向线荷载

q x=N / b tx=62/1.2 =51.67kN/m

2.4.2.2M maxX=q x·b tx·(L x - x)·[x1 + b tx·(L x - x) / 2L x] / L x

=

51.67*1.2*(3.25-1.625)*[1.025+1.2*(3.25-1.625)/(2*3.25)]/3.25

=41.08kN·m

2.5 由绝对最大弯矩等值确定的等效均布荷载

2.5.1按上下支承考虑时的等效均布荷载

q ey=8M maxY / (b x·L y2) =8*37.2/(3.25*32) =10.17kN/m2

2.5.2按左右支承考虑时的等效均布荷载

q ex=8M maxX / (b y·L x2) =8*41.08/(3*3.252) =10.37kN/m2

2.5.3等效均布荷载q e=Max{q ex, q ey} =Max{10.17, 10.37} =

10.37kN/m2<14kN/m2

3、最不利吊装位置悬挑梁计算

3.1 吊装点位布置

汽车吊吊装时共设置4个吊装点,吊装点位置如下图所示。

图5 汽车吊吊装点位布置

由吊装点位布置图可知,吊装点均设置在楼面悬挑位置,且受力最大的支腿设置在悬挑最远端。为减小对结构的不利影响,汽车吊的支腿应尽量落在原结构梁范围内,每个吊装点汽车吊具体布置位置如图6~9所示。

图6 吊装点1汽车吊布置位置图7 吊装点2汽车吊布置位置

图8 吊装点3汽车吊布置位置图9 吊装点4汽车吊布置位置

3.2计算结果

将汽车吊每个支腿荷载输入计算模型,验算原结构承载力是否满足汽车吊作业要求。计算结果如下图所示。

图10 吊装点1原设计竖向梁配筋图图11 吊装点1原设计水平梁配筋图

图12 吊装点1荷载布置图13 吊装点1原设计配筋值图14 吊装点1计算配筋结果

图15 吊装点2原设计竖向梁配筋图图16 吊装点2原设计水平梁配筋图

图17 吊装点2荷载布置图18 吊装点2原设计配筋值19 吊装点2计算配筋结果

图20 吊装点3原设计竖向梁配筋图图21 吊装点3原设计水平梁配筋图

图22 吊装点3荷载布置图23 吊装点3原设计配筋值24 吊装点3计算配筋结果

图25 吊装点4原设计竖向梁配筋图图26 吊装点4原设计水平梁配筋图

图27 吊装点4荷载布置图28 吊装点4原设计配筋值图29 吊装点4计算配筋结果

计算结果表面,各吊装点原设计梁承载力均能满足汽车吊作业要求。三、结论

经计算,汽车吊在楼面行走工况及吊装工况下,结构承载力均满足要求。

塔吊附着计算书

塔吊附着计算书 1、附着装置布置方案 根据塔机生产厂家提供的标准,附着距离一般为3~5 m,附着点跨距为7~8 m[1,2],塔机附着装置由附着框架和附着杆组成,附着框架多用钢板组焊成箱型结构,附着杆常采用角钢或无缝钢管组焊成格构式桁架结构,受力不大的附着杆也可用型钢或钢管制成。 根据施工现场提供的楼面顶板标高,按照QTZ63 系列5013 型塔式起重机的技术要求,需设4道附着装置,以满足工程建设最大高度100 m 的要求。附着装置布置方案如图2 所示。 图1塔吊简图与计算简图 塔吊基本参数

图2塔吊附着简图

三、第一道附着计算 塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。第一道附着的装置的负荷以第四道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面计算,第一道附着高度计划在第8层楼层标高为23.45米。 (一)、支座力计算 附着式塔机的塔身可以简化为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下: 风荷载取值:Q = 0.41kN; 塔吊的最大倾覆力矩:M = 1668.00kN;

弯矩图 变形图

剪力图 计算结果: N w = 105.3733kN ;(二)、附着杆内力计算 计算简图: 计算单元的平衡方程: 其中:

2.1 第一种工况的计算: 塔机满载工作,风向垂直于起重臂,考虑塔身在最上层截面的回转惯性力产生的扭矩合风荷载扭矩。 将上面的方程组求解,其中θ从 0 - 360 循环, 分别取正负两种情况,求得各附着最大的。 塔机满载工作,风向垂直于起重臂,考虑塔身在最上层截面的回转惯性力产生的扭矩合。 杆1的最大轴向压力为: 344.02 kN; 杆2的最大轴向压力为: 0.00 kN; 杆3的最大轴向压力为: 58.44 kN; 杆1的最大轴向拉力为: 0.00 kN; 杆2的最大轴向拉力为: 275.21 kN; 杆3的最大轴向拉力为: 164.95 kN; 2.2 第二种工况的计算: 塔机非工作状态,风向顺着着起重臂, 不考虑扭矩的影响。 将上面的方程组求解,其中θ= 45, 135, 225, 315,M w = 0,分别求得各附着最大的轴压和轴拉力。 杆1的最大轴向压力为: 105.37 kN; 杆2的最大轴向压力为: 21.22 kN; 杆3的最大轴向压力为: 111.69 kN; 杆1的最大轴向拉力为: 105.37 kN; 杆2的最大轴向拉力为: 21.22 kN; 杆3的最大轴向拉力为: 111.69 kN; (三)、附着杆强度验算 1.杆件轴心受拉强度验算验算公式: σ= N / A n≤f 其中σ --- 为杆件的受拉应力; N --- 为杆件的最大轴向拉力,取 N =275.21 kN; A n--- 为杆件的截面面积,本工程选取的是 18a号槽钢;

软弱下卧层问题

软弱下卧层问题

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

当地基受力层范围内有软弱下卧层时, 应按下式验算: ?pz+pcz≤faz(1)?式中:f az为软弱下卧层顶面处经深度修正后地基承载力特征?值;pz 、pcz分别为软弱下卧层顶面处的附加应力和自重应 力, 对于条形和矩形基础, pz 值可按应力扩散角法计算。 第一:筏板基础宽度和长度怎么确定。是不是按照建筑周边轮廓长宽度外加各1.0m考虑吗??还有:若按照上述取宽度,比如宽度20m,那么按照规范GB50007-2002表5.2.7z/b=0.25内那么在深度5米以内,地基压力扩散角都取0度,是不是太保守了,请大家参言 GB50007-2002规范中说,“宜将基础面以上范围内的荷载,按基础两侧的超载考虑,当超载宽度大于基础宽度两倍时,可将超载折合成土层厚度作为基础埋深,基础两侧超载不等时,取小值。”我有以下理解,不知正确否,请各位斧正。? ?1.主楼宽度和车庫的宽度比,如果小于2倍主楼基础宽度,则不考虑车庫影响,按主楼基础埋深(如10米)进行深度修正; ?2.主楼宽度和车庫的宽度比,如果大于2倍主楼基础宽度,则应考虑车庫影响,将车庫的建筑荷载折合成土层厚度,如车庫基础荷载为60KN/m2上部土层平均重度为18KN/m3,则埋深d=60/18=3.33米,以此深度修正; 3.如果主楼基础埋深为10米,车庫基础埋深为7米,两者不一致,则埋深d=3.33+(10-7)=6.33米,以此深度修正。 关于深度修正问题的讨论. 其实,规范的这一解释是少有的清楚。举数字也仅是具体化而已,如基础宽度10m,超载宽度25m,超载40kPa,则可以折算为2m的土层。如果超载宽度15m,则不能折算,怎么办?规范没有说。其实2倍是人为定的,19m就不行了?我的意思是应该进行地基极限承载力的数值分析,分析超载宽度不够所引起的效应究竟如何?但是怎么进行数值分析还请高手指点。 3. 结构人员的所谓“400mm”厚度,实际上是筏板基础与地下室底板的区别。如果是筏板基础,传递上部结构荷载,厚度大于400mm。 如果荷载由独立基础或条形基础传递上部结构荷载,底板只传递地下室地坪荷载及平衡浮力,则厚度一般小于400mm;?另外,请注意设计图纸上所标明的是设计值还是标准值,相差25%,所谓“地基承载力特征值”实际上是容许承载力,与荷载标准值相对应。请问设计值对应什么荷载效应? 有一个项目,为17层建筑,拟采用筏板基础,平均基底压力380kPa,地基为CFG复合地基,复合地基承载力经深度修正后为406kPa,基底压力小于复合地基承载力,可满足要求。可有同事指出,基底压力呈马鞍形分布,边缘的压力应该是平均压力的1.3倍,应为494kPa,这样一来,复合地基承载力就不足了,需要考虑其它方法。请问这种说法正确吗? 退步想想,按基底压力呈马鞍形分布,当建筑物荷载均匀时,边缘的压力是平均压力的1.3倍,复合地基承载力是不足,会如何?边缘土挤出、建筑物失稳?那么是四周挤出、建筑物四周失稳,而中间稳定,这是不可能的,建筑物重心产生的反力距可使建筑物稳定,再说还有个2倍。例子到处都是。?我们现在的设计思路与土力学中研究问题的思路是两个不同层次的问题,前一个思路是以后一个思路为基础的,但前者是实用的最低的下限,安全度的下限,实际可能发生的状态应当

圆形水池计算书

圆形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002), 本文简称《水池结构规程》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 1 设计资料 1.1 基本信息 圆形水池形式:有盖 池内液体重度10.0kN/m3 浮托力折减系数1.00 裂缝宽度限值0.20mm 抗浮安全系数1.10 水池的几何尺寸如下图所示:

1.2 荷载信息 顶板活荷载:1.50kN/m2 地面活荷载:10.00kN/m2 活荷载组合系数:0.90 荷载分项系数: 自重 :1.20 其它恒载:1.27 地下水压:1.27 其它活载:1.40 荷载准永久值系数: 顶板活荷载 :0.40 地面堆积荷载:0.50 地下水压 :1.00 温(湿)度作用:1.00 活载调整系数: 其它活载:1.00 不考虑温度作用 1.3 混凝土与土信息 土天然重度:18.00kN/m3土饱和重度:20.00kN/m3 土内摩擦角ψ:30.0度 地基承载力特征值fak=40.00kPa 基础宽度和埋深的地基承载力修正系数ηb=1.00、ηd=1.00 混凝土等级:C25 纵筋级别:HRB400 混凝土重度:25.00kN/m3 配筋调整系数:1.20 纵筋保护层厚度: 2 计算内容 (1)荷载标准值计算 (2)抗浮验算 (3)地基承载力计算 (4)内力及配筋计算 (5)抗裂度、裂缝计算 (6)混凝土工程量计算 3 荷载标准值计算 顶板:恒荷载: 顶板自重 :5.00kN/m2 活荷载:

@钢便桥计算书正文(最终)

本计算内容为针对沭阳县新沂河大桥拓宽改造工程钢便桥上、下部结构验算。 二、验算依据 1、《沭阳县新沂河大桥拓宽改造工程施工图》; 2、《沭阳县新沂河大桥拓宽改造工程钢便桥设计图》; 3、《装配式公路钢桥使用手册》; 4、《公路钢结构桥梁设计规范》JTGD64-2015; 5、《钢结构设计规范》GBJ50017-2003; 6、《路桥施工计算手册》; 7、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007; 8、《沭阳县新沂河大桥拓宽改造工程便道便桥工程专项施工方案》。 三、结构形式及验算荷载 3.1、结构形式 北侧钢便桥总长60m,南侧钢便桥总长210m,上部均为6排单层多跨贝雷梁简支结构,跨径不大于9m;下部为桩接盖梁形式,盖梁采用45A双拼工字钢,桩基采用单排2根采用529*8mm钢管桩。见下图: 立 面形式横断面形式

钢便桥通行车辆总重600KN,重车车辆外形尺寸为7×2.5m,桥宽6m,按要求布置一个车道。 横向布载形式 车辆荷载尺寸 四、结构体系受力验算 4.1、桥面板 桥面板采用6×2m定型钢桥面板,计算略。 4.2、25a#工字钢横梁(Q235) 横梁搁置于6排贝雷梁上,间距1.5m。其中:工字钢上荷载标准值为1.18KN/m;25a#工字钢自重标准值0.38KN/m。计算截面抗弯惯性矩I、截面抗弯模量分别为:I =50200000mm4;W =402000mm3。

(1)计算简图: (2) 强度验算: 抗弯强度σ=Mx/Wnx=46580000/402000 =115.9Mpa<[f]=190Mpa;满足要求! 抗剪强度τ=VSx/Ixtw=167362×232400/(50200000×8)=96.8Mpa<ft =110Mpa;满足要求! (2) 挠度验算: f=M.L2/10 E.I =35.8*1.32/10*2.1*5020*10-3 =0.57mm 结构计算书统一格式 一、工程概况 建筑层数:地上层,地下层 建筑高度: 结构类型:钢筋砼框架剪力墙结构 基础类型: 0.00m标高: 抗浮设计水位: 二、设计要求 结构的设计使用年限:年建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:级结构的重要性系数:1.0 三、结构设计计算信息 1、抗震信息 建筑抗震设防类别:类基本地震烈度: 场地土类别:地震加速度: 设计地震分组:抗震设防烈度: 水平地震影响系数最大值:аm a x= 抗震等级:框架级剪力墙级 设计振型数:周期折减系数: 特征周期值: 2、风荷载信息 基本风压:地面粗糙度: 体型系数: 3、调整信息 中梁刚度增大系数:梁端负弯矩调幅系数:梁弯矩放大系数:梁刚度折减系数: 梁扭矩折减系数: 4、活荷载信息: 柱、墙设计时活荷载折减:不折减 传给基础的活荷载折减:折减 梁活荷载不利布置计算层数: 5、配筋信息 梁、柱主筋强度(N/mm2):360 梁、柱箍筋强度(N/mm2):210 梁箍筋间距:100 mm 柱箍筋间距:100 mm 柱配筋计算原则:按单偏压计算 四、结构整体计算:采用软件版本:SATWE(2007.08) 1、恒载计算: 1.1梁间恒载(梁上荷载扣除梁高,外墙有窗按八折算) 墙体材料 墙厚 (mm) 容重 KN/㎡ 线荷载备注 外墙 楼电梯墙 内隔墙 分户墙 1.2楼面恒载:楼板自重+1.5 KN/㎡1.3屋面恒载:楼板自重+3.5 KN/㎡ 1.4其它恒载按实计算 2、活荷载取值(KN/㎡) 车库:2.5(4.0) 卫生间:4.0 KN/㎡楼梯间:3.5 KN/㎡ 阳台:2.5(3.5) ...... 3.附电算结果如下: (1)建筑结构总信息(WMASS.OUT); (2)周期、地震力与振型输出文件(WZQ.OUT); (3)位移输出文件(WDISP.OUT); (4)框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比(WV02Q.OUT); (5)超配筋信息(WGCPJ.OUT) (6)各主要标准层层墙柱轴压比简图(Wpjc*. DWG); (7)各主要标准层平面简图(Flr*.DWG); (8)各主要标准层楼面荷载(*.DWG); (9)底层柱、墙最大组合内力简图(Wdcn.DWG); (10)各主要标准层混凝土构件配筋简图(Wpj*.DWG); 各主要标准层现浇板计算配筋图(板计算结果.DWG)。 4.计算结果分析: 4.1结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比为,满足规范要求,其余各参数均满足规范要求; 4.2超配筋信息处理如下: 五、基础计算 1、计算原则: 本工程地基基础设计等级为级,基础型式采用基础。本工程地下室抗浮设计水位为m,采用抗浮。 消防水池计算书 (一)处理池没水时荷载 1、池壁计算 主动土压力系数Ka取1/3 土重度r=18KN/m3无地下水池壁4.7m深 ∵LB/HB=5.3>2 ∴按单向板计算 主动土压力q土=rHKa=18x1/3x4.7=28.2KN/m 地面荷载产生侧压力q活=10x1/3=3.33KN/m ①竖向配筋计算 第一种情况 三种压力产生的弯矩 部位类型土压力弯矩Ms 水压力弯矩Mw 地荷载弯矩Mm 下端支座-41.5 0 -9.2 跨中18.6 0 5.2 支座基本组合弯矩值M=(Ms+Mw)x1.27+1.4xMm=65.585KN·m 支座准永久组合弯矩值Mq=Ms+Mw+0.5Mm=46.1 KN·m 跨中基本组合弯矩值M=(Ms+Mw)x1.27+1.4xMm=30.9KN·m 跨中准永久组合弯矩值Mq=Ms+Mw+0.5Mm=21.2KN·m 假设壁厚h=250,混凝土强度C30 查表可知选筋12100的裂缝(0.25mm)和承载力弯矩分别为63.33KN·m、67.22KN·m,大于支座计算准永久弯矩46.1 KN·m和基本组合弯矩65.585KN·m,满足要求。且配筋率0.452%,合适。 所以外钢筋选配12100 As=1131mm2/m 弯矩图 第二种情况 水压力q水=rh=10x4.7=47KN/m 两种压力产生的弯矩 部位类型土压力弯矩Ms 水压力弯矩Mw 下端支座-41.5 -69.22 跨中18.6 30.94 支座基本组合弯矩值M=1.27Mw-Ms=46.4KN*m 支座准永久组合弯矩值Mq=Mw-Ms=27.72KN*m 跨中基本组合弯矩值M=1.27Mw-Ms=20.69N*m 跨中准永久组合弯矩值Mq=Mw-Ms=12.34KN*m 池壁侧、外侧为12100均满足强度和裂缝要球。 目录 1编制依据 (1) 1.1编制说明 (1) 1.2编制依据 (1) 2工程概况 (1) 3施工部署 (2) 4作业工艺 (3) 4.1预埋件安装 (3) 4.2附墙架选用 (4) 4.3安装工具选用 (4) 4.4作业人安排 (5) 4.5附墙安装程序 (5) 4.6顶升作业 (6) 4.7塔吊升高完毕后检查、调整,验收工作 ...................................................... 错误!未定义书签。5安全注意事项 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。6计算书 (1) 6.11#塔吊附着计算计算书 (1) 6.22#塔吊附着计算计算书 (5) 6.33#塔吊附着计算计算书 (10) 6.45#塔吊附着计算计算书 (15) 6.56#附着计算计算书 (19) 7附图: (25) 7.1附着平面布置图 (25) 7.2附着高度示意图 (28) 1编制依据 1.1编制说明 为保证xxx八期工程施工现场的5台TC6010塔机的各级顶升满足塔机使用说明书中附着高度及自由高度的要求,错开群塔高度,落实群塔防碰撞措施,保证塔吊作业安全,特编制本方案 1.2编制依据 (1)《特种设备安全监察条例》((2009修正)国务院令第549号) (2)《建筑起重机械安全监督管理规定》(中华人民共和国建设部令第166号) (3)《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号) (4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (5)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001) (6)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) (7)《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除安全技术规程》JGJ196-2010 (8)《起重机械安全规程》GB6067-85 (9)《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJT1879-2009 (10)xxx八期工程塔吊基础平面布置图 (11)xxx八期工程施工图纸 (12)TC6010-6型自升式塔式起重机使用说明书 2工程概况 深业xxx八期项目,位于广东省惠州市惠城古塘坳片区金榜南地块,占地面积约102996.0平方米,本期总建筑面积约160112.57平方米。地下室一层,局部负二层,地上30层,包括5栋塔楼及一栋商业中心,建筑概况如下所示: 本工程5台塔吊型号均为QTZ80(TC6010-6)型,为基础固定、外墙附着式,独立式起升高度为40.5米,附着式时起升高度可达220米;标准节最大起重量为6t,额定起重力矩为 墙模板安全(非组合钢模板)计算书 一、计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 5、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 6、《施工手册》(第五版) 二、计算参数 (图1)纵向剖面图 (图2)立面图 三、荷载统计 新浇混凝土对模板的侧压力 F1=0.22γc t0β1β2V0.5=0.22×24×4×1.2×1.15×20.5=41.218kN/m2 F2=γc H=24×4500/1000=108kN/m2 标准值G4k=min[F1,F2]=41.218kN/m2 承载能力极限状态设计值 根据墙厚的大小确定组合类型: 当墙厚大于100mm: S=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35G4k+1.4×0.7Q3k] 当墙厚不大于100mm: S=0.9max[1.2G4k+1.4Q2k,1.35G4k+1.4×0.7Q2k] 则:S=0.9×max(1.2×41.218+1.4×(1×2+(1-1)×4),1.35×41.218+1.4×0.7×(1×2+(1-1)×4))=51.8 44 kN/m2 正常使用极限状态设计值S k=G4k=41.218kN/m2 (图3)模板设计立面图 四、面板验算 根据规范规定面板可按简支跨计算,根据施工情况一般楼板面板均搁置在梁侧模板上,无悬挑端,故可按简支跨一种情况进行计算,取b=1m单位面板宽度为计算单元。 W=bh2/6=1000×152/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×153/12=281250mm4 地下室抗浮验算 一、整体抗浮 (一)主楼部分 底板板底相对标高为- 4.700,地坪相对标高为:-0.300,抗浮设防水位相对标高为- 1.5m,即抗浮设计水位高度为: 3.2m。 裙房部分抗浮荷载: ①地上四层裙房板自重: ②地上四层xx折算自重: ③地下顶板自重: ④地下室xx折算自重: ⑤底板自重:25× 0.48= 12.0kN/m2 25× 0.50= 12.5kN/m2 25× 0.18= 4.5kN/m2 25× 0.11= 2.75kN/m2 25× 0.4= 10.0kN/m2 41.75kN/m2 合计: 水浮荷载: 3.2×10=32 kN/m2, 根据地基基础设计规范GB 5007-2011第 5.4.3条,> 1.05,满足抗浮要求。 二、整体抗浮 (二)仅一层车库部位 J-1基础高度改为800,仅一层地下室位置防水板板底标高与J-1底平,上部采用C15素混凝土回填至设计标高(- 4.200)。抗浮计算如下: 图纸修改见结构05 底板板底相对标高为- 5.100,地坪相对标高为:-0.300,抗浮设防水位相对标高为- 1.5m,即抗浮设计水位高度为:3.6m。 地下室部分抗浮荷载: ①顶板覆土自重: ②地下顶板自重: ③xx折算自重: ④底板及回填自重: 考虑设备自重20× 0.30= 6.0kN/m2 25× 0.25= 6.25kN/m2 25× 0.11= 2.75kN/m2 25×( 0.4+ 0.5)= 22.5kN/m2 0.5 kN/m2 38kN/m2 水浮荷载: 3.6×10=36kN/m2>1.05,满足抗浮要求。合计: 塔机附着验算计算书 塔机附着验算计算书 计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、塔机附着杆参数 塔机型号QTZ40(浙江建机)塔身桁架结构类型型钢塔机计算高度H(m) 30 塔身宽度B(m) 1.6 起重臂长度l1(m) 57 平衡臂长度l2(m) 12.9 起重臂与平衡臂截面计算高度h(m) 1.06 工作状态时回转惯性力产生的扭矩标 准值T k1(kN·m) 60 工作状态倾覆力矩标准值M k(kN·m) 60 非工作状态倾覆力矩标准值 M k'(kN*m) 60 附着杆数四杆附着附墙杆类型Ⅰ类附墙杆截面类型格构柱塔身锚固环边长C(m) 1.8 附着次数N 4 附着点1到塔机的横向距离a1(m) 9.5 点1到塔机的竖向距离b1(m) 9.5 附着点2到塔机的横向距离a2(m) 5.7 点2到塔机的竖向距离b2(m) 5.7 附着点3到塔机的横向距离a3(m) 5.7 点3到塔机的竖向距离b3(m) 5.7 附着点4到塔机的横向距离a4(m) 9.5 点4到塔机的竖向距离b4(m) 9.5 工作状态基本风压ω0(kN/m2) 0.2 非工作状态基本风压ω0'(kN/m2) 1 塔身前后片桁架的平均充实率α00.35 第N次附着附着点高度 h1(m) 附着点净高 h01(m) 风压等效高 度变化系数 μz 工作状态风 荷载体型系 数μs 非工作状态 风荷载体型 系数μs' 工作状态风 振系数βz 非工作状态 风振系数 βz' 工作状态风 压等效均布 线荷载标准 值q sk 非工作状态 风压等效均 布线荷载标 准值q sk' 第1次附 着 9 9 0.65 1.95 1.95 1.977 1.977 0.269 1.347 第2次附 着 15 6 0.734 1.95 1.95 1.901 1.963 0.293 1.51 第3次附 着 20 5 0.738 1.95 1.95 1.825 1.934 0.282 1.496 板模板(扣件式)住宅楼层叠合板计算书计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、工程属性 模板设计平面图 模板设计剖面图(模板支架纵向) 模板设计剖面图(模板支架横向) 四、面板验算 W=bh2/6=900×60×60/6=540000mm3,I=bh3/12=900×60×60×60/12=1.62×107mm4 承载能力极限状态 q1=0.9×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4×Q1k,1.35(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.13)+1.4×2.5,1.35×(0.1+(24+1.1)×0.13)+1.4×0.7×2.5] ×1=6.782kN/m q2=0.9×1.2×G1k×b=0.9×1.2×0.1×1=0.108kN/m p=0.9×1.4×Q1k=0.9×1.4×2.5=3.15kN 正常使用极限状态 q=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h))×b =(1×(0.1+(24+1.1)×0.13))×1=3.363kN/m 计算简图如下: 根据混凝土设计规范GB 50010-2010 叠合板正截面受弯承载力M≦α1f c bx(h0-x/2)=f y aA s x=ξb h0 ξb=β1/(1+f y/E sεcu) =0.8/(1+360/(2×105×0.0033)) =0.5177 x=ξb h0=0.5177×(60-15)=23.3mm 叠合板混凝土受压区的受弯承载力 α1f c bx(h0-x/2)=1×14.3×900×23.3×(45-23.3/2)=10000697.9N·mm =10 kN·m 叠合板钢筋受拉区的受弯承载力 f y A s(h0-x/2)=360×302mm2(45-23.3/2)=3625812 N·mm=3.626kN·m 因为,叠合板面M max=max[M1,M2]=max[0.687,0.72]=0.72kN·m 现浇叠合板受拉受压区的受弯承载力为10 kN·m,3.626kN·m 远大于M max=0.72kN·m,所以叠合板本身可承载上部施工荷载 1、强度验算 M1=q1l2/8=6.782×0.92/8=0.687kN·m M2=q2L2/8+pL/4=0.108×0.92/8+3.15×0.9/4=0.72kN·m 料仓隔墙设计计算书 一、工程概况 根据本标段混凝土使用地为乐平互通式立体交叉、龙眼园高架桥、三花路高架桥、太院高架桥、芦泡涌大桥、卫东高架桥及涵洞和附属工程,为满足混凝土质量和施工需求,结和现场实际施工情况现于西二环MK62+50位置的线路右侧建立混凝土拌和站,共占地约11000m2。料仓8个约2800m2,拟设置两座拌和楼,HZS120型,每座拌和楼每小时理论产量可达120m3。 按拌合站配料要求,不同粒径、不同品种分仓存放,不得混堆或交叉堆放,分料仓应采用50cm砼砌筑,2.5m高,采用水泥砂浆抹面,料仓内硬化C20砼浇筑20cm。隔墙底部采用与之同宽的砼条形基础。 二、设计参数 挡墙高度H=2.5m,挡墙厚度B=50cm,墙身采用C25砼浇筑成。基础采用C25浇筑成的条形基础。C25混凝土抗压强度设计值fc=11.9N/mm2,混凝土抗拉强度设计值ft=1.27 (N/mm2),混凝土弹性模量Ec=28000 (N/mm2), 砼强度系数 βc=1.00。 初步设计:条形基础采用500mm×400mm的C25砼浇筑,即b=500mm。取挡墙钢筋混凝土:25~26KN/M3;每米挡墙荷载N=2.5×0.5×25=31.25KN/m。初步考虑条形基础底部承载力为200KPa。 即:b=500mm,h=400mm,考虑保护层ca=35mm,得h0=h-ca=365mm。 三、条形基础计算 1、配筋计算 (1)、主筋验算 取受弯钢筋为4@φ16,得As=804mm2,N=4,φ=16mm; ρ=As/(b*h0)=804/(500*365)=0.44% 受拉钢筋为4@φ12,得Asy=452mm2,Ny=4,φy=12mm; ρy=Asy/(b*h0)=452/(500*365)=0.25% 得ξ=ρ*fy/(α1*fc)=0.049<ξb=0.55…………………(α1=1.00) 得受压区高度x=ξ*h0=0.049*365=18mm<2ca,满足要求。 二、计算书 1、设计要求 本工程水池底板抗浮力的要求为: 表1 2、抗浮锚杆抗拔力设计值 根据技术要求,本工程单根锚杆的抗拔力标准值为87.5kN ,设计锚杆间距2.7x2.7m. 3、杆体截面及锚固体截面积计算 锚杆钢筋的截面面积按下式确定: yk t t s f N K A ?= (7.4.1) 上面式中:K t — 锚杆的杆体抗拉安全系数,取2; N t —— 锚杆的轴向拉力设计值,取113.8KN. f yk —— 钢筋抗拉强度标准值,采用HRB400钢筋,抗拉强度标准值为0.4kN/mm 2 。 根据计算得:As=569mm 2 所以孔内应设置二根Φ20的HRB400钢筋. 4、锚固段长度计算. 根据《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005),锚杆锚固段长度由下两式中较大值确定: ψ πmg t a Df N K L ?> (7.5.1-1) ψ ξπms t a f d n N K L ?> (7.5.1-2) 上面式中:L a —— 锚杆锚固段的长度(m ); K —— 锚杆锚固体的抗拔安全系数,取2.2; N t —— 锚杆的轴向拉力设计值(kN); D —— 锚固体的钻孔直径,按0.12m d —— 钢筋的直径(m ); f m g ——锚固体与地层间的粘结强度标准值,2#地块按勘察报告中第59号钻孔取 锚杆周围地层加权平均值130kPa 。3#地块按勘察报告中第51号钻孔取锚杆周围地层加权平均值100kPa ,4#地块按勘察报告中第172号钻孔取锚杆周围地层加权平均值104kPa 。 f ms ——锚固体与钢筋间的粘结强度标准值,取2000kPa ; ξ ——界面粘结强度降低系数,取0.6; ψ —— 锚固长度对粘结强度的影响系数,2#地块取1.4;3#、4#地块取1.15 n —— 钢筋根数 由计算公式算得2#地块:L a 〉3.72m ,设计按照锚固段长度为5.10m 。 由计算公式算得3#地块:L a 〉7.18m ,设计按照锚固段长度为8.00m 。 由计算公式算得4#地块:L a 〉6.92m ,施工设计按照锚固段长度为8.00m 设计。 5、锚杆锚入基础的长度 根据规范要求,钢筋须插入基础内不少于35d ,本工程2#地块,采用Φ22螺纹钢筋,长度为35*22=770mm ,设计时取800mm 。本工程3#、4#地块采用Φ25螺纹钢筋,长度为35*25=875mm ,设计时取900mm 。 6、锚杆间距 本工程基础为筏板基础,考虑结构受力特点,本着减小底板弯曲应力的原则,本工程采用小吨位的锚杆。杭浮锚杆在整个底板上小间距均匀布置,局部地方(独立柱基位置)适当调整。该布置可降低底板的加筋费用,又可以减小因个别锚杆失效而造成的局部破坏。锚杆 大体成正方形布置,根据地下室抗浮区域、抗浮力要求的不同,锚杆间距为: 锚杆间距一览表 表6 7、设计实物工程量 根据计算,本工程抗浮锚杆设计实物工程量为:2号地块设置锚杆1107根,单根锚杆长度5.1m ,3#地块设置锚杆1927根,单根锚杆长度8m ,4#地块设置锚杆2707根,单根锚杆长度8m ,总计锚杆进尺43181.1m(含防水0.1m/根)。 8、锚固体强度及水泥浆配比 为增大锚固体的强度,锚固体采用豆石与砂浆结合体,填筑的豆石强度应无风化现象, 塔机附着计算书实例 The pony was revised in January 2021 H5810塔式起重机非标附着计算书 一、设计依据 GB/T 13752-92《塔式起重机设计规范》 二、设计说明 1、本方案仅适用于我公司QTZ80(H5810)塔机在以下附着示意图方式的使用; 2、任何力学或几何方式的改变均不再适用于本方案。 三、QTZ80(H5810)塔机附着平面内的最大载荷见下表: (表一) 四、附着示意图 各附着杆长度(表二) 五、附着杆受力及附着点反力 工作状态各附着杆最大受力(表三) 非工作状态各附着杆最大受力(表四) 通过以上分析,选取以下各附着杆的最大受力工况进行校核: 工作状态各附着点最大受力(表五) 非工作状态各附着点最大受力(表六) 通过以上分析,附着点最大反力见下表: (表七) 六、附着杆校核 附着杆截面示意图 以下仅对附着杆1~4进行分析计算; 附着杆主肢:∠50×50×5,Q235,截面积A1=480mm2; 附着杆缀条:∠30×30×3,Q235,截面积A2=175mm2;附着杆截面边长a1=(mm) 附着杆截面边长a2=(mm) 附着杆1重量:G1=210(kg) 附着杆2重量:G2=175(kg) 附着杆3重量:G2=170(kg) 附着杆4重量:G2=206(kg) 附着杆最大截面主肢X轴总惯性矩:Imax=(mm^4) 附着杆最小截面主肢X轴总惯性矩:Imin=(mm^4) 主弦单肢弱轴惯性矩:I1=46400(mm^4) 缀条弱轴惯性矩:Iz=6100(mm^4) 缀条跨距L1=(mm) 材料安全系数:k= 整体惯性半径:r=(mm) r=mm) 主弦单肢惯性半径: 1 工字钢搁置主梁验算计算书计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、基本参数 作用点号各排立杆传至梁上荷载 标准值F'(kN) 各排立杆传至梁上荷载设计 值F(kN) 各排立杆距主梁外锚固点水 平距离(mm) 主梁间距l a(mm) 1 6.138 7 140 900 2 6.138 7 1040 900 3 6.138 7 1940 900 4 6.138 7 2840 900 5 6.138 7 3740 900 6 6.138 7 4640 900 附图如下: 平面图 立面图 三、主梁验算 主梁材料类型 工字钢 主梁合并根数n z 1 主梁材料规格 14号工字钢 主梁截面积A(cm 2 ) 21.5 主梁截面惯性矩I x (cm 4 ) 712 主梁截面抵抗矩W x (cm 3) 102 主梁自重标准值g k (kN/m) 0.169 主梁材料抗弯强度设计值[f](N/mm 2 ) 215 主梁材料抗剪强度设计值[τ](N/mm 2 ) 125 主梁弹性模量E(N/mm 2 ) 206000 主梁允许挠度[ν](mm) 1/250 荷载标准值: q'=g k =0.169=0.169kN/m 第1排:F'1=F 1'/n z =6.138/1=6.138kN 第2排:F'2=F 2'/n z =6.138/1=6.138kN 第3排:F'3=F 3'/n z =6.138/1=6.138kN 第4排:F'4=F4'/n z=6.138/1=6.138kN 第5排:F'5=F5'/n z=6.138/1=6.138kN 第6排:F'6=F6'/n z=6.138/1=6.138kN 荷载设计值: q=1.2×g k=1.2×0.169=0.203kN/m 第1排:F1=F1/n z=7/1=7kN 第2排:F2=F2/n z=7/1=7kN 第3排:F3=F3/n z=7/1=7kN 第4排:F4=F4/n z=7/1=7kN 第5排:F5=F5/n z=7/1=7kN 第6排:F6=F6/n z=7/1=7kN 1、强度验算 弯矩图(kN·m) σmax=M max/W=15.204×106/102000=149.058N/mm2≤[f]=215N/mm2 符合要求! 2、抗剪验算 剪力图(kN) τmax=Q max/(8I zδ)[bh02-(b-δ)h2]=76.034×1000×[80×1402-(80-5.5)×121.82]/(8×7120000×5.5)=112.316N /mm2 τmax=112.316N/mm2≤[τ]=125N/mm2 符合要求! 3、挠度验算 三桩承台计算书 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008), 本文简称《桩基规范》 ----------------------------------------------------------------------- 1 设计资料 1.1 已知条件 承台参数(3 桩承台第 1 种) _承台底标高 _: -2.000(m) _承台的混凝土强度等级_: C30 _承台钢筋级别 _: HRB400 _配筋计算a s _: 50(mm) 承台尺寸参数 桩参数 _桩基重要性系数 _: 1.0 _桩类型 _: 混凝土预制桩 _承载力性状 _: 端承摩擦桩 _桩长 _: 15.000(m) _是否方桩 _: 否 _桩直径 _: 400(mm) _桩的混凝土强度等级 _: C35 _单桩极限承载力标准值_: 2400.000(kN) _桩端阻力比 _: 0.400 _均匀分布侧阻力比 _: 0.400 _是否按复合桩基计算 _: 否 _桩基沉降计算经验系数_: 1.000 _压缩层深度应力比 _: 20.00% 柱参数 _柱宽 _: 600(mm) _柱高 _: 600(mm) _柱子转角 _: 0.000(度) _柱的混凝土强度等级_: C35 柱上荷载设计值 _弯矩M x _: 0.000(kN.m) _弯矩M y _: 0.000(kN.m) _轴力N _: 4400.000(kN) _剪力V x _: 0.000(kN) _剪力V y _: 0.000(kN) _是否为地震荷载组合 _: 否 _基础与覆土的平均容重_: 20.000(kN/m3) _荷载综合分项系数 _: 1.35 土层信息 _地面标高 _: 0.000(m) _地下水标高_: -10.000(m) (m)(kN/m3)(kN/m3)(MPa)征值(kPa)程度(kPa) 1.2 计算内容 (1) 桩基竖向承载力计算 (2) 承台计算(受弯、冲切、剪计算及局部受压计算) (3) 软弱下卧层验算 (4) 桩基沉降计算 2. 计算过程及计算结果 2.1 桩基竖向承载力验算 (1) 桩基竖向承载力特征值R计算 根据《桩基规范》5.2.2及5.2.3 式中: R a——单桩竖向承载力特征值; Q uk——单桩竖向极限承载力标准值; K ——安全系数,取K=2。 单桩竖向极限承载力标准值 Q uk = 2400.000(kN) 单桩竖向承载力特征值 R a = 1200.000(kN) (2) 桩基竖向承载力验算 根据《桩基规范》5.1.1 式5.1.1-1计算轴心荷载作用下桩顶全反力,式5.1.1-2计算偏心荷 载作用下桩顶全反力 7#塔机附着验算计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019 2、《钢结构设计标准》GB50017-2017 一、塔机附着杆参数 附图如下: 塔机附着立面图 三、工作状态下附墙杆内力计算 1、扭矩组合标准值T k 回转惯性力及风荷载产出的扭矩标准值:T k=T k1=67kN·m 2、附着支座反力计算 计算简图 剪力图 得:R E=92.328kN 在工作状态下,塔机起重臂位置的不确定性以及风向的随机性,在计算支座5处锚固环截面内力时需考虑塔身承受双向的风荷载和倾覆力矩及扭矩。 3、附墙杆内力计算 支座5处锚固环的截面扭矩T k(考虑塔机产生的扭矩由支座5处的附墙杆承担),水平内力N w=20.5R E=130.572kN。 计算简图: 塔机附着示意图 塔机附着平面图 α1=arctan(b1/a1)=52.997°α2=arctan(b2/a2)=51.771° α3=arctan(b3/a3)=51.771°α4=arctan(b4/a4)=52.997° β1=arctan((b1-c/2)/(a1+c/2))=43.518°β2=arctan((b2+c/2)/(a2+c/2))=50.557° β3=arctan((b3+c/2)/(a3+c/2))=50.557°β4=arctan((b4-c/2)/(a4+c/2))=43.518° 四杆附着属于一次超静定结构,用力法计算,切断T4杆并代以相应多余未知力X1=1。 δ11× X1+Δ1p=0 X1=1时,各杆件轴力计算: T11×sin(α1-β1)×(b1-c/2)/sinβ1+T21×sin(α2-β2)×(b2+c/2)/sinβ2-T31×sin(α3- β3)×(b3+c/2)/sinβ3-1×sin(α4-β4)×(b4-c/2)/sinβ4=0 T11×cosα1×c-T31×sinα3×c-1×cosα4×c-1×sinα4×c=0 T21×cosα2×c+T31×sinα3×c-T31×cosα3×c+1×sinα4×c=0 当N w、T k同时存在时,θ由0~360°循环,各杆件轴力计算: T1p×sin(α1-β1)×(b1-c/2)/sinβ1+T2p×sin(α2-β2)×(b2+c/2)/sinβ2-T3p×sin(α3- β3)×(b3+c/2)/sinβ3-T k=0 T1p×cosα1×c-T3p×sinα3×c-N w×sinθ×c/2+N w×cosθ×c/2-T k=0 T2p×cosα2×c-T3p×sinα3×c+T3p×cosα3×c-N w×sinθ×c/2-N w×cosθ×c/2-T k=0 δ11=Σ(T12L/(EA))=T112(a1/cosα1)/(EA)+T212(a2/cosα2)/(EA)+T312(a3/cosα3)/(EA)+12(a4/co sα4)/(EA) Δ1p=Σ(T1×T p L/(EA))=T11×T1p(a1/cosα1)/(EA)+T21×T2p(a2/cosα2)/(EA)+T31×T3p(a3/cosα3) 搁置主梁验算计算书 搁置主梁验算计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、基本参数 主梁布置方式普通主梁主梁间距(mm) 1000 主梁与建筑物连接方式平铺在楼板上锚固点设置方式压环钢筋压环钢筋直径d(mm) 16 主梁长度L x(mm) 16100 梁/楼板混凝土强度等级C30 主梁左侧外锚固点到建筑物边缘的距 离a1(mm) 100 主梁右侧外锚固点到建筑物边缘的距 离a2(mm) 100 主梁左侧建筑物内锚固长度L m1(mm) 1200 主梁右侧建筑物内锚固长度L m2(mm ) 1200 二、荷载布置参数 支撑点号支撑方式 距主梁左侧外锚固 点水平距离(mm) 支撑件上下固定点 的垂直距离L1(mm ) 支撑件上下固定点 的水平距离L2(mm ) 是否参与计算 1 左上拉2800 3900 2800 是 2 左上拉5500 7800 5500 是 3 右上拉8200 7800 5500 是 4 右上拉10900 3900 2800 是 作用点各排立杆传至梁上荷载标准各排立杆传至梁上荷载设计各排立杆距主梁外锚固点水主梁间距l a(mm) 号值F'(kN) 值F(kN) 平距离(mm) 1 18.73 2 2 400 1000 2 18.7 3 22 1400 1000 3 18.73 22 2400 1000 4 18.73 22 3400 1000 5 18.73 22 4400 1000 6 18.73 22 5400 1000 7 18.73 22 6400 1000 8 18.73 22 7400 1000 9 18.73 22 8400 1000 10 18.73 22 9400 1000 11 18.73 22 10400 1000 12 18.73 22 11400 1000 13 18.73 22 12400 1000 14 18.73 22 13400 1000 附图如下: 平面图结构计算书统一格式

消防水池计算书

塔吊附着方案

剪力墙计算书

抗浮验算计算书

塔机附着验算计算书

PC结构叠合楼板模板及支撑架计算书

料仓隔墙设计计算书原版

抗浮锚杆设计计算书

塔机附着计算书实例

工字钢搁置主梁验算计算书

三桩承台计算书

7#塔机附着计算书

搁置主梁验算计算书