危险度评价法

危险度评价分级法原理及应用举例

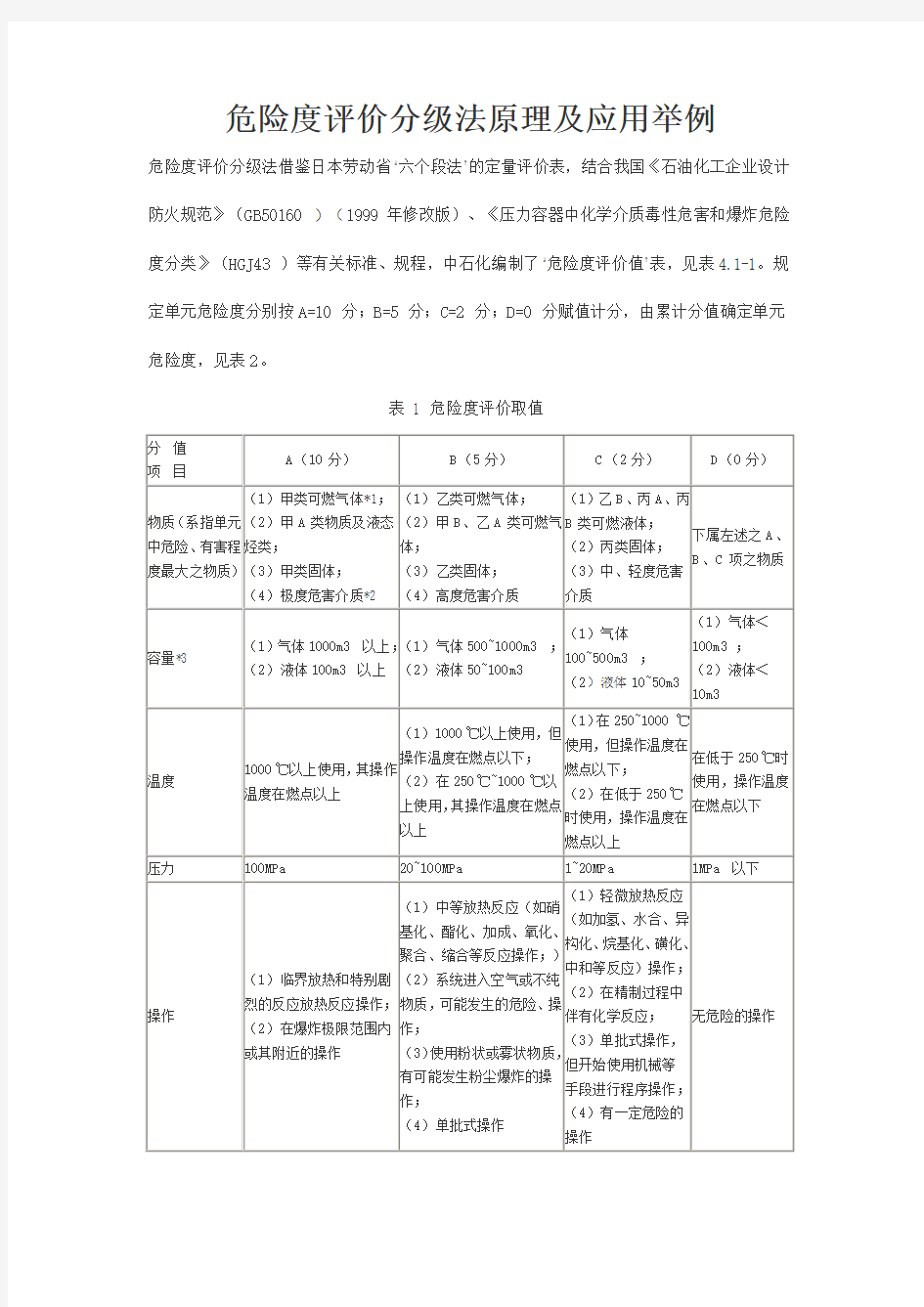

危险度评价分级法借鉴日本劳动省“六个段法”的定量评价表,结合我国《石油化工企业设计防火规范》(GB50160)(1999年修改版)、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险度分类》(HGJ43)等有关标准、规程,中石化编制了“危险度评价值”表,见表4.1-1。规定单元危险度分别按A=10分;B=5分;C=2分;D=0分赋值计分,由累计分值确定单元危险度,见表2。

表 1 危险度评价取值

注:*1.见《石油化工企业设计防火规范》(GB50160)(1999年修改版)中可燃物质火灾危险性分类;

*2.见《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》(HGJ43)表1、表2、表3;

*3.①有触煤的反应,应去掉触煤层所占空间;

②气液混合的反应,应按其反应形态选择上述规定。

表2 危险度分级

2)应用示例

某液化石油气贮罐系统产各单元根据液化石油气及其容量、温度、压力、操作按危险度法进行分析评价如下(见表43)

表3 各单元危险度评价

道化学公司火灾爆炸危险指数评价法

道化学公司火灾爆炸指数评价法,又称为道化 学公司方法,是美国道化学公司首创的化工生产危 险度定量评价方法。1964年公布第一版,1993年提出了第七版(又称《道七版》)o它以物质系数为基础,再考虑工艺过程中其他因素如操作方式、工艺条件、设备状况、物料处理、安全装置情况等的影响,来计算每个单元的危险度数值,然后按数值大 小划分危险度级别。分析时对管理因素考虑较少,因此,它主要是对化工生产过程中固有危险的度量。

10. 1概述 10. 2 10. 3道化学公司火灾爆炸指数评价 法的分析程序 道化学公司火灾爆炸指数评价 法的分析过程 111 10. 4基本预防和安全措施10.5安全措施检查表

火灾、爆炸风险分析是对工艺装置及所含物料的实际潜在火灾、爆炸和反应性危险进行按步推算的客观评价。分析中定量的依据是以往的事故统计资料、物质的潜在能一量和现行安全措施的状况。, F&EI系统的目的是:

①真实地量化潜在火灾、爆炸和反应性事故的 预期损失; ②确定可能引起事故发生或使事故扩大的装置; ③向管理部门通报潜在的火灾、爆炸危险性。虽然F&EI 系统主要用于评价储存、处理、生产易燃、可燃、活性物质的操作过程,但也可用于分析污水处理设施、公用工程系统、管路、整流器、变压器、锅炉、热氧化器以及发电厂一些单元的潜在损失。该系统还可用于潜在危险物质库存量较小的工艺过程的风险评价,特别是用于实验工厂的风险评价。该评价方法的适用范围是易燃或活性化学物质的最小处理量为454kg左右。

(1)道化学公司火灾爆炸指数评价法 (道七 版)的分析所需资料 A (2)道化学公司火灾爆炸指数评价法 (道七版)的分析程序 bl (3)道化学公司火灾爆炸指数评价法 (道七版)的相关计算表 10. 2 道化学 公司火灾爆 炸指数评价 法的分析程 序

化工库危险度评价法分析

化工库危险度评价法分析 危险度评价,,是借鉴日本劳动省“六阶段法”的定量评价表,结合我国《石油化工企业设计防火规范》(GB50160—92)(2001年修改版)、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》(HG20660—2000)等有关标准、规范,编制了“危险度评价取值表”,见表3.4—4。表3.4一4 危险度评价取值表\分值项目10分(A) 5分(B) 2分(C) O分(D)物质(系指原材料中间体或产品中危险程度最人的物质)1.甲类可燃气体;2.甲A 及液态烃类;3.甲类固体;4.极度危害介质1.乙类可燃气体;2.甲。、乙A及液态烃类;3.乙类固体;4.高度危害介质1.乙B、丙A、内B类可燃液体:2.丙类固体;3.中、轻度危害介质不属A—C项物质容量气体1000立方米以上;液体100立方米以上;(1)有触媒的反应,应去掉触层所占空间:(2)气液混合反应应按照其反应的形态选择上述规定。气体500一1000立方米;液体50—100立方米气体100-500立方米;液体10-50市方米气体<100 立方米;液体<10立方米温度1000℃以L使用,其操作温度在燃点队L (1)1000℃以上使用,但操作温度在燃点以下;(2)在250-1000℃使用,其操作温度存燃点以下:(1)在25肚1000℃使用,但操作温度在燃点以下;(2)在低十250℃使用,操作温度在燃点以下在低于250℃使用,操作温度在燃点之下压力100MP。f1000公斤/平方厘米以上20一100MP。(200-1000公斤/平方厘米)l一20MP。(10-200公斤/平方厘米)1MP。(10公斤/平方厘米)以下操作(1)临界放热和特别剧烈的放热反应操作;(2)在爆炸极限范围

分析及评价方法-日本危险度评价法参考文本

分析及评价方法-日本危险度评价法参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

分析及评价方法-日本危险度评价法参 考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1976年,日本劳动省提出了“化工装置安全评价方 法”。 日本劳动省安全评价方法主要应用于化工产品的制造 和贮存。在化工厂进行新建、扩建时,按下述六步骤进 行: 1.有关资料的整理和讨论。为了进行事先评价,应将 有关资料整理并加以讨论。资料包括建厂条件、物质理化 特性、工程系统图、各种设备、操作要领、人员配备、安 全教育计划等。 2.定性评价。对有关设计和运转的各个项目进行定性 评价。前者有29项,后者有34项。

3.定量评价。把装置分成几个工序,再把工序中各单元的危险度定量,以其中最大的危险度作为本工序的危险度。单元的危险度由物质、容量、温度、压力和操作五个项目确定,其危险度分别按10点,5点,2点,0点计分,然后按点数之和分成三级。 4.安全措施。根据工序评价出的危险度等级,在设备上和管理上采取相应的措施。 设备方面的措施有11种安全装置和防灾装置,管理措施有人员安排、教育训练、维护检修等。 5.由事故案例进行再评价。按照第四步讨论了安全措施之后,再参照同类装置以往的事故案例评价其安全性,必要的话,反过来再讨论安全措施。属于第B、皿级危险度的装置,到此步便认为是评价完毕。 6.用事故树(FTA)进行再评价。属于第1级危险度的情况,希望进一步用FTA再评价。

风险评价指数法RAC

风险评价指数(RAC)法 一、概述 众所周知,对风险量值的最基本表示方法就是意外(危险)事件发生的可能性(概率)和后果的严重性的乘积。在绝大多数情况下,人们无法得到某一意外事件的可能性和严重性的精确数值,因此也就不能直接用二者的乘积来定量计算该事件的风险值。为了避免这种完全定量化带来的实际应用的困难,在风险评价方法中,产生了一种广为应用的方法——风险评价指数(RAC)法,即用危险的可能性和严 重性来表征风险的特性,进而建立起相应的二维评价矩阵。 RAC是一种定性或半定量的风险评价方法,可用来根据评价后的风险等级对危险、风险来源或风险应对措施进行排序。它通常作为一种简便的筛查工具,以确定哪些风险需要更细致的分析,或是应首先处理哪些风险。当然也可以用来筛选出哪些风险此时无需进一步考虑。换句话说,根据评价结果所处的RAC法矩阵的位置或分值大小,可确定给定的风险是否被接受或不接受。 二、定性评价RAC法 由RAC法构成的矩阵有两个因素维,一个因素维是危险的可能性,即危险事件发生的概率,另一个是危险的严重性,即某种危险可能引起事故的损失程度。 危险可能性可用单位时间的事件数、人数或项目数来表示,也可以用单位时间的活动中可能产生危险的次数来表示。危险严重性考虑的是由人失误、设计缺陷、规程缺陷、环境条件、或系统(子系统或部件)故障(失效)引起的最严重事故的定性度量。在确定定性评价矩阵时,必须将危险可能性与危险严重性分别划分出若干等级。

常用的RAC法将危险严重性划分为四级(见表1),危险可能性划分成五级(见表2)。 表1 危险严重性等级表 说明等级定义 灾害性Ⅰ死亡、系统报废、严重环境破坏 严重性Ⅱ 严重伤害、严重职业病、系统或环境的较严重破坏 轻度性Ⅲ 轻度伤害、轻度职业病、系统或环境的轻度破坏 可忽略性Ⅳ 轻于轻度伤害及轻度职业病、轻于系统或环境的轻度破坏 表2 危险可能性等级表 说明* 等 级 单个项目总体** 频繁(X>10-1) A 可能经常发生连续发生 很可能(10-1>X >10-2)B 在寿命期内出现若 干次 频繁发生 偶然(10-2>X>10-3)C 在寿命期内可能有 时发生 发生若干次 很少(10-3>X>10-6)D 在寿命期内不易发 生,但可能发生 不易发生,但有理由 可能预期发生 几无可能(10-6>X)E 不易发生,可认为不 会发生 极难发生,但还有可 能发生 * 说明词的定义可根据有关数值进行修改

LEC作业条件危险性评价法

LEC作业条件危险性评价法 危险源辨识、风险评价清单中的LECD各指: 危险性可用下式表示: D=L×E×C 式中: L—发生事故的可能性大小 E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 C—一旦发生事故会造成的损失后果 D—危险性 作业条件危险性评价法是一种评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量的评价方法,此法简单易行。它是用和系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小的一种方法,即D=LEC其中:L代表事故发生的可能性;E代表人员暴露于危险环境中的频繁程度;C 代表一旦发生事故可能造成的后果;D代表作业条件危险性的大小。L、E、C三种因素取值及D危险性等级划分见表1~4。 分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性 10完全可以预料0.5可以设想,但很不可能 6相当可能0.2极不可能 3可能,但不经常0.1实际不可能 1可能性极小,完全意外 表2 人员暴露于危险环境的频繁程度(E) 分数值人员暴露于危险环境的频繁程度分数值人员暴露于危险环境的频繁程度 10连续暴露与潜在危险环境2每月一次暴露 6每天工作时间内暴露1每年几次暴露 3每周一次,或偶然暴露0.5非常罕见的暴露

表3 发生事故可能造成的后果(C) 分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果 100大灾难,许多人死亡,或造成重大财 产损失 7严重,重伤,或较小的财产损失 40灾难,数人死亡,或造成很大财产损 失 3重大,致残,或很小的财产损失 15非常严重,1人死亡,或造成一定的财 产损失 1引人注目,需要救护

作业条件危险性评价法 作业条件危险性评价法是对具有潜在危险的环境中作业的危险性进行定性评价的一种方法。它是由美国的格雷厄姆(K.J.Graham)和金尼(G.F.Kinnly)提出的。 对于一个具有潜在危险性的作业条件,影响危险性的主要因素有3个: 发生事故或危险事件的可能性L 暴露于这种危险环境的情况E 事故一旦发生可能产生的后果C 用公式表示:D = L E C 式中:D——作业条件的危险性 L——事故或危险事件发生的可能性 E——暴露于危险环境的频率 C——发生事故或危险事件的可能结果 用L、E、C三种因素的乘积D = L E C来评价作业条件的危险性。D值越大,作业条件的危险性越大。 根据实际经验,给出三个因素在不同情况下的分数值,采取对所评价对象进行“打分”的办法,计算出危险性分数值,对照危险程度等级表将其危险性进行分级,各因素的值分别见表1-1,1-2,1-3。 表1-1事故发生可能性分值L

危险源辨识、评价半定量分析LEC评价法

危险源辨识、评价半定量分析LEC评价法 (L ikelihood E xposure C onsequence) 这是一种评价具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。它是用 与系统风险率有关的3种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小,这3种因素是: L为发生事故的可能性大小; E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度; C为一旦发生事故会造成的损失后果。 取得这3种因素的科学准确的数据是相当繁琐的过程,为了简化评价过程,采取半定量计值法,给3种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以3个分值的乘积D 来评价危险性的大小;即D=LEC。D值越大,说明该系统危险性大,需要增加安全措施,或改变发生事故的可能性,或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度,或减 轻事故损失,直至调整到允许范围内。 表1 表 表3

D(D anger)——危险性分值。根据公式就可以计算作业的危险程度,但关键是如何 确定各个分值和总分的评价。根据经验,总分在20以下是被认为低危险的,这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些;如果危险分值到达70~160之间,那就有显著的危险性,需要及时整改;如果危险分值在160~320之间,那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境;分值在320以上的高分值表示环境非常危险,应立即停止生产直到环境得到改善为止。危险等级的划分是凭经验判断,难免带有局限性,不能认为是普遍适用的,应用时需要根据实际情况予以修正。危 险等级划分如表4所示。 表4 评价实例:某涤纶化纤厂在生产短丝过程中有一道组件清洗工序,为了评价这一操作条件的危险度,确定每种因素的分数值为:事故发生的可能性(L):组件清洗所使用的三甘醇,属四级可燃液体,如加热至沸点时,其蒸气爆炸极限范围为0.9~9.2%,属一级可燃蒸气。而组件清洗时,需将三甘醇加热后使用,致使三甘醇蒸气容易扩散的空间,如室内通风设备不良,具有一定的潜在危险,属“可能,但不经常”,其分数值L=3。暴露于危险环境的频繁程度(E):清洗人员每天在此环境中工作,取E=6。发生事故产生的后果(C):如果发生燃烧爆炸事故,后果将是非常严重的,可能造成人员的伤亡,取C=15。则有:D=LEC=3×6×15 =270 评价结论:270分处于160~320之间。危险等级属“危险源等级为4级,高度危险、需立即整改”的范畴。

健康危险度评价方法

随着国民经济发展,加速了城市化的进程,由于城市较多地消耗各种能源,不可避免地出现大气污染,从而成为城市环境的主要问题。其对居民健康的影响受到关注,各地环境卫生工作者对此开展了一些调查研究工作。陈秉衡教授近年来结合我国国情对上海市大气污染的健康影响运用国际上广泛认同的危险度评价方法进行了研究,为各地从事大气污染健康影响的读者提供借鉴,并在实践中不断丰富,以期使此类研究更加科学、更加规范、更加可行,从而促进城市建设与保护居民健康协调发展,共同为全面建设小康社会服务。城市大气污染健康危险度评价的方法 第一讲绪论 国内外大量研究和报道已证实城市大气污染对居民健康的不良影响。但是如何在一个城市范围内定量评价大气污染对居民健康的危害,并以此作为政府部门决策的依据,尚无成熟和规范的方法。20世纪50年代伦敦烟雾事件对严重大气污染事故与居民超死亡关系的定量认,和嗣后政府决策部门对大气污染采取的一系列控制措施,使伦敦大气质量获得明显改善,是一个良好的开端。以后,国内外又相继在这方面作了进一步的研究。本次系列讲座的目的拟介绍国际上近年通用的危险度评价方法,系统阐述城市大气污染健康危险度评价方法。健康危险度评价(health-based risk assessment),又称健康风险评价,是科学研究和政府决策之间的桥梁。美国国家科学委员会在20世纪80年代提出了科学研究-危险度评价-危险度管理之间的相互关系,并在1994年作了补充修改和肯定。这一框架已为国际学者和国际研究机构广泛接受。我们认为,大气污染的健康危险度评价应遵循这一框架的精神并加以具体化(图1). 大量的流行病学资料证实,大气污染即使是低浓度的大气污染也和居民的超死亡数相关。世界卫生组织(WHO)估计,全球每年有80万人的死亡和460万寿命损失年(lost life years)与城市大气污染相关(WHO2002)。但是大气污染的这项健康负担在全球各地区的分布是不均匀的,这项负担主要落在亚洲发展中国家,他们承担了全球大气污染相关的死亡和寿命损失年60%。问题在于,由于目前亚洲发展中国家相关研究资料的欠缺和不足,对亚洲所作的估计在很大程度上采用了北美、西欧的研究结果及暴露/ 剂量-反应关系。而这些亚洲国家的大气污染类型、污染物特征及浓度,人口学资料和疾病谱,以及社会-经济因素等均与西方发达国家有所不同。世界银行出版的《蓝天碧水》(Blue skies Clean Waters)中曾以国外研究为基础,对我国与大气污染相关的超死亡数作了初步估计。这是一个重要的尝试和开端,但需要进一步从中国资料出发,作出更为准确和结合我国实情的判断,并为相关环境和能源决策提供重要依据。进行大气污染的健康危险度评价时,必须搜集和分析以下重

火灾爆炸危险指数评价法

火灾、爆炸危险指数评价法 (一)概述 美国道(DOW化学公司的火灾、爆炸危险指数评价法(第七 版)是对工艺装置及所含物料的潜在火灾、爆炸和反应性危险利用逐步推算的方法进行客观的评价。评价过程中定量的依据是以往事故的统计资料、物质的潜在能量和现行安全防灾措施的状况。该法通过计算火灾、爆炸危险指数,提出操作过程的危险度,考虑应采取的措施;然后通过补偿火灾、爆炸危险指数计算,从而达到预防控制的目的。 该法的评价目的是:客观地量化潜在火灾、爆炸和反应性事故的预期损失;确定可能引起事故发生或使事故扩大的设备;向管理部门通报潜在的火灾、爆炸危险性;使工程师了解工艺部分可能造成的损失,并帮助其确定减少潜在事故的严重性和总损失的有效而又经济的途径。 火灾、爆炸危险指数评价一般经过以下几个步骤: 1.确定评价单元; 2.求取单元内的物质系数; 3.按照单元的工艺条件,选用适当的危险系数,分别记入火 灾、爆炸危险指数表的“一般工艺危险系数F i”和“特殊工艺危 险系数F2”栏目内; 4.用一般工艺危险系数F1 和特殊工艺危险系数F2 相乘,求取工艺单元危 险系数F3; 5.将工艺单元危险系数F3 与物质系数相乘,求出火灾、爆炸危险指数(F&EI),根据火灾、爆炸危险指数及危险等级表确定 单元的危险程度,完成单元危险度的初期评价;

6.根据单元内配备的安全设施,选取各项系数,求出安全补偿系数; 7.利用安全补偿系数,求取补偿火灾、爆炸危险指数 (F&E I ) 8.按照补偿火灾、爆炸危险指数(F&E I )',确定补偿后的单元危险程度,计算单元的暴露区域半径和暴露面积。 火灾、爆炸危险指数分析计算程序如图4-3-2 。

作业现场常用危险源评价方法

a.作业条件危险性评价法(LEC法):作业条件危险性评价法适用于各阶段评价。 作业条件危险性评价法中危险性大小值D按下式计算: D=L×E×C 式中:D——危险性大小值; L——发生事故或危险事件的可能性大小; E——人体暴露于危险环境频率; C——危险严重程度。 事故或危险性事件发生的可能性L值与作业类型有关,宜按表1的规定确定。 表1 事故发生的可能性L值对照表 暴露于危险环境的频繁程度E值与工程类型无关,仅与施工作业时间长短有关,宜按表2的规定确定。 表2 暴露于危险环境的频率因素E值对照表

发生事故可能造成的后果C值与危险源在触发因素作用下发生事故时产生后果的严重程度有关,宜按表3的规定确定。表3 危险严重度因素C值对照表 危险性等级划分以作业条件危险性大小D值作为标准,宜按表4的规定确定,D值大于70时为重大危险源。 表4 作业条件危险性评价法危险性等级划分标准 b.作业条件--管理因子危险性评价法:作业条件--管理因子危险性评价法适用于各阶段评价。 作业条件-管理因子危险性评价法中危险性大小值DM按下式计算: DM=LM×EM×CM×M 式中:DM——危险性大小值;

LM——发生事故或危险事件的可能性; EM——人体暴露于危险环境频率; CM——危险严重度; M——管理因子。 事故或危险性事件发生的可能性因素LM与作业类型和作业环境有关,最高分值为10分,最低分值为3分;取值标准宜参照相关标准确定。 暴露于危险环境的频率因素EM值与工程类型无关,仅与施工作业时间长短有关,宜按表5的规定确定。 表5 暴露于危险环境的频率因素EM值对照表 危险严重度因素CM值与危险源在触发因素作用下发生事故时产生后果的严重程度有关。 管理因子M值与工程的管理措施以及管理措施的实施情况有关,宜按表6的规定确定。全面查评10分至3分值的条款,列出每个分值所存在的全部问题,若同时存在高分区域和低分区域的数条问题,M值应取高分区域的分数。 表6 管理因子M取值表

道化学火灾爆炸危险指数评价法

道化学火灾、爆炸指数评价法 1 目的 美国道化学公司自1964年开发“火灾、爆炸危险指数评价法”(第一版)以来,历经29年,不断修改完善;在1993年推出了第七版,以已往的事故统计资料及物质的潜在能量和现行安全措施为依据,定量地对工艺装置及所含物料的实际潜在火灾、爆炸和反应危险性行分析评价,可以说更趋完善、更趋成熟。其目的是: (1)量化潜在火灾、爆炸和反应性事故的预期损失; (2)确定可能引起事故发生或使事故扩大的装置; (3)向有关部门通报潜在的火灾、爆炸危险性; (4)使有关人员及工程技术人员了解到各工艺部门可能造成的损失,以此确定减轻事故严重性和总损失的有效、经济的途径。 2 评价计算程序 评价计算程序如下: 火灾、爆炸危险指数评价法风险分析计算程序如图1所示。 图1 风险分析计算程序 3 火灾、爆炸危险指数及补偿系数

火灾、爆炸危险指数及补偿系数见表1、表2、表3及表4。

表1 火灾、爆炸指数(F&EI)表

4 DOW方法计算说明 4.1 选择工艺单元 确定评价单元:进行危险指数评价的第一步是确定评价单元,单元是装置的一个独立部分,与其他部分保持一定的距离,或用防火墙。 定义: 工艺单元——工艺装置的任一主要单元。 生产单元——包括化学工艺、机械加工、仓库、包装线等在内的整个生产设施。 恰当工艺单元——在计算火灾、爆炸危险指数时,只评价从预防损失角度考虑对工艺有影响的工艺单元,简称工艺单元。 选择恰当工艺单元的重要参数有下列6个。一般,参数值越大,则该工艺单元就越需要评价。

(1)潜在化学能(物质系数); (2)工艺单元中危险物质的数量; (3)资金密度(每平方米美元数); (4)操作压力和操作温度; (5)导致火灾、爆炸事故的历史资料; (6)对装置起关键作用的单元。 选择恰当工艺单元时,还应注意以下几个要点: (1)由于火灾、爆炸危险指数体系是假定工艺单元中所处理的易燃、可燃或化学活性物质的最低量为2268kg或2.27m3,因此,若单元内物料量较少,则评价结果就有可能被夸大。一般,所处理的易燃、可燃或化学活性物质的量至少为454kg或

危险性评价法

危险性评价法(LEC法) (1) 作业条件危险性评法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小,这三种因素是:L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果)。其赋分标准见下表 事故发生的可能性(L) 分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性 10完全可以预料0.5很不可能,可以设想 6相当可能0.2极不可能 3可能,但不经常0.1实际不可能 1可能性小,完全意外 人员暴露于危险环境中的频繁程度(E) 分数值人员暴露于危险 环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险 环境中的频繁程度 10连续暴露2每月一次暴露 6每天工作时间内暴露1每年几次暴露 3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见的暴露 发生事故可能造成的后果(C) 分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果 100大灾难,许多人死亡,或造成重大财产损失7严重,重伤,或造成较小的财产损失 40灾难,数人死亡,或造成很大财产损失3重大,致残,或很小的财产损失 15非常严重,一人死亡,或造成一定的财产损失1引人注目,不利于基本的安全卫生要求 (2)由评价小组专家共同确定每一危险源的LEC各项分值,然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小,即: D=LEC (3)将D值与危险性等级划分标准中的分值相比较,进行风险等级划分,若D值大于70分,则应定为重大危险源,。危险源评价情况填入《危险源(LEC法)评价表》内。 根据风险值D进行风险等级划分 分数值风险级别危险程度 大于320一级极其危险,不能继续作业(制定管理方案及应急予案) 160-320二级高度危险,要立即整改(制定管理方案及应急予案) 70-160三级显著危险,需要整改(编制管理方案)

安全评价的方法分类

安全评价方法分类 一、安全评价方法分类(熟悉) 1)按评价结果的量化程度分类法 按照安全评价结果的量化程度,安全评价方法可分为定性安全评价法和定量安全评价法。 (1)定性安全评价方法 定性安全评价方法主要是根据经验和直观判断能力对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定性的分析,安全评价的结果是一些定性的指标,如是否达到了某项安全指标、事故类别和导致事故发生的因素等。 属于定性安全评价方法的有安全检查表、专家现场询问观察法、因素图分析法、事故引发和发展分析、作业条件危险性评价法(格雷厄姆—金尼法或LEC法)、故障类型和影响分析、危险可操作性研究等。 (2)定量安全评价方法 定量安全评价方法是运用基于大量的实验结果和广泛的事故资料统计分析获得的指标或规律(数学模型),对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定量的计算,安全评价的结果是一些定量的指标,如事故发生的概率、事故的伤害(或破坏)范围、定量的危险性、事故致因因素的事故关联度或重要度等。 按照安全评价给出的定量结果的类别不同,定量安全评价方法还可以分为概率风险评价法、伤害(或破坏)范围评价法和危险指数评价法: ①概率风险评价法 概率风险评价法是根据事故的基本致因因素的事故发生概率,应用数理统计中的概率分析方法,求取事故基本致因因素的关联度(或重要度)或整个评价系统的事故发生概率的安全评价方法。故障类型及影响分析、事故树分析、逻辑树分析、概率理论分析、马尔可夫模型分析、模糊矩阵法、统计图表分析法等都可以由基本致因因素的事故发生概率计算整个评价系统的事故发生概率。 ②.伤害(或破坏)范围评价法 伤害(或破坏)范围评价法是根据事故的数学模型,应用计算数学方法,求取事故对人员的伤害范围或对物体的破坏范围的安全评价方法。液体泄漏模型、气体泄漏模型、气体绝热扩散模型、池火火焰与辐射强度评价模型、火球爆炸伤害模型、爆炸冲击波超压伤害模型、蒸气云爆炸超压破坏模型、毒物泄漏扩散模型和锅炉爆炸伤害TNT当量法都属于伤害(或破坏)范围评价法。 ③危险指数评价法 危险指数评价法应用系统的事故危险指数模型,根据系统及其物质、设备(设施)和工艺的的基本性质和状态,采用推算的办法,逐步给出事故的可能损失、引起事故发生或使事故扩大的设备、事故的危险性以及采取安全措施的有效性的安全评价方法。常用的危险指数评价法有:道化学公司火灾爆炸危险指数评价法,蒙德火灾爆炸毒性指数评价法,易燃、易爆、有毒重大危险源评价法。 (2)其他安全评价分类法 按照安全评价的逻辑推理过程,安全评价方法可分为归纳推理评价法和演绎推理评价法。 归纳推理评价法是从事故原因推论结果的评价方法,即从最基本危险、有害因素开始,逐渐分析导致事故发生的直接因素,最终分析到可能的事故。 演绎推理评价法是从结果推论原因的评价方法,即从事故开始,推论导致事故发生的直

分析及评价方法-日本危险度评价法简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 分析及评价方法-日本危险度评价法简易版

分析及评价方法-日本危险度评价法 简易版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1976年,日本劳动省提出了“化工装置安 全评价方法”。 日本劳动省安全评价方法主要应用于化工 产品的制造和贮存。在化工厂进行新建、扩建 时,按下述六步骤进行: 1.有关资料的整理和讨论。为了进行事先 评价,应将有关资料整理并加以讨论。资料包 括建厂条件、物质理化特性、工程系统图、各 种设备、操作要领、人员配备、安全教育计划 等。 2.定性评价。对有关设计和运转的各个项

目进行定性评价。前者有29项,后者有34项。 3.定量评价。把装置分成几个工序,再把工序中各单元的危险度定量,以其中最大的危险度作为本工序的危险度。单元的危险度由物质、容量、温度、压力和操作五个项目确定,其危险度分别按10点,5点,2点,0点计分,然后按点数之和分成三级。 4.安全措施。根据工序评价出的危险度等级,在设备上和管理上采取相应的措施。 设备方面的措施有11种安全装置和防灾装置,管理措施有人员安排、教育训练、维护检修等。 5.由事故案例进行再评价。按照第四步讨论了安全措施之后,再参照同类装置以往的事

道化学火灾爆炸危险指数评价法(物质系数表).

道化学火灾爆炸危险指数评价法 序号化学物名称 物质系 数 MF 燃烧热Hc (BUT/1b×103) 毒性系 数 N h 燃烧系 数 N f 化学不 稳定性 N r 闪点 ℉ 沸点 ℉ 1醋酸14 5.632l103244 2酸酐147.1321126282 3丙酮1612.3l30-4133 4丙酮合氰化氢2411.2422165203 5乙腈1612.633O42179 6乙酰氯24 2.533240124 7乙炔2920.7O43气-118 8乙酰基乙醇氨149.4l l1355304-308 9过氧化乙酰40 6.4124-[4] 10乙酰水杨酸[8]168.9l1O-- 11乙酰基柠檬酸三丁脂410.9O10400343[1] 12丙烯醛1911.8433-15127 13丙烯酰胺249.5322-257[1] 14丙烯酸247.6322124286 15丙烯腈2413.743232171 16烯丙醇1613.743172207 17烯丙胺1615.4431-4128 18烯丙基溴16 5.933128160 19烯丙基氯169.733l-20113 20烯丙醚241633220203 21氯化铝24[2]3O2-[3] 22氨48310气-28 23硝酸胺2912.4[7]003-410 24醋酸戊酯1614.613060300 25硝酸戊酯1011.5220118306~315 26苯胺1015.O320158364

27氯酸钡14[2]201--28硬脂酸钡48.90l0--29苯甲醛lO13.7220148354 30苯1617.323O12176 31苯甲酸1411231250482 32醋酸苄酯412.3110195417 33苄醇413.82l0200403 34苄基氯1412.6221162387 35过氧化苯甲酰4012134--36双酚A1414.1211175428 37溴l03O0-138 38溴苯108.122O124313 39邻-溴甲苯108.522O174359 401,3-丁二烯2419.2242-10524 41丁烷2119.714O-7631 421-丁醇1614.3l3084243 431-丁烯2119.514O气21 44醋酸丁酯1612.213072260 45丙烯酸丁酯2414.2222103300 46(正)丁胺1616.333010171 47溴代丁烷167.623O65215 48氯丁烷1611.423015170 492,3-环氧丁烷2414.32325149 50丁基醚1616.323192288 51特丁基过氧化氢4011.9144<80或更 高 [9] 52硝酸丁酯2911.113397277 53过氧化乙酸特丁酯4010.6234<80[4] 54过氧化苯甲酸特丁酯4012.2134>190[4] 55过氧化特丁酯2914.513364176

地质灾害危险性评估划分几个等级

地质灾害危险性评估划分几个等级? 根据地质环境条件复杂程度(见表12)与建设项目重要性(见表13),建设用地地质灾害危险性评估分为3级,见表14。 表12 地质环境条件复杂程度分类表 注:每类5项条件中,有1条符合较复杂条件者即划为较复杂类型。 表13 建设项目重要性分类表

表14 建设用地地质灾害危险性评估分级表 不同等级的地质灾害危险性评估技术要求是什么? 一级评估必须对评估区内分布的地质灾害是否应危害建设项目安全、建设项目是否诱发地质灾害、因治理地质灾害增大的项目建设成本等进行全面的评估。其具体技术要求如下: (1)滑坡的评价必须查明评估区内地质环境条件、滑坡的构成要素及变形的空间组合特征,确定其规模、类型、主要诱发因素、对工程的危害。对斜坡

地区的工程建设必须评价工程施工诱发滑坡的可能性及其危害,对变形迹象明显的,应提出进一步工作的建议。 (2)泥石流评价必须查明泥石流形成的地质条件、地形地貌条件、水流条件、植被发育状况、人类工程活动的影响,确定泥石流的形成条件、规模、活动特征、侵蚀方式、破坏方式,预测泥石流的发展趋势及拟采取的防治措施。 (3)崩塌的评价应查明斜坡的岩性组合、坡体结构、高陡临空面发育状况、降雨情况、地震、植被发育情况及人类工程活动。确定崩塌的类型、规模、运动机制、危害等,预测崩塌的发展趋势、危害及拟采取的防治措施。 (4)地面塌陷的评价必须查明形成塌陷的地质环境条件,地下水动力条件,确定塌陷成因类型、分布、危害特征,分析重力和荷载作用、地震与地震频率、地下水及地表水作用、人类工程活动等对塌陷形成的影响,预测可能发生塌陷的范围、危害。 (5)地裂缝的评价必须查明地质环境条件、地裂缝的分布、组合特征、成因类型及动态变化。对多因素产生的地裂缝,应判明控制性因素及诱发因素。评价地裂缝对工程建设的危害并提出防治措施。 除地震成因的地裂缝外,对其他诱发因素产生的地裂缝应分析过量开采地下水、地下采矿活动、人工蓄水以及不良土体地区农灌地表水入渗、松散土类分布区潜蚀、冲刷作用、地面沉降、滑坡等作用的影响。 (6)地面沉降的评价必须查明评估区所处区域地面沉降区的位置、沉降量、沉降速率及沉降发展趋势、形成原因(如抽汲地下水、采掘固体矿产、开采石油、天然气、抽汲卤水、构造沉降等)、沉降对建设项目的影响,以及拟采取的预防及防治措施。对评估区不均匀沉降应作为重点进行评价。

作业条件危险性评价法

作业条件危险性评价法 对于一个具有潜在危险性的作业条件,K·J·格雷厄姆和G·F·金尼认为,影响危险性的主要因素有3个: ①发生事故或危险事件的可能性; ②暴露于这种危险环境的情况; ③事故一旦发生可能产生的后果。用公式来表示,则为:D=L×E×C式中,D为作业条件的危险性;L为事故或危险事件发生的可能性;E为暴露于危险环境的频率;C为发生事故或危险事件的可能结果。 发生事故或危险事件的可能性具体方法 事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。若用概率来表示时,绝对不可能发生的概率为0;而必然发生的事件,其概率为1。但在考察一个系统的危险性时,绝对不可能发生事故是不确切的,即概率为0的情况不确切。所以,将实际上不可能发生的情况作为“打分”的参考点,定其分数值为0.1。 此外,在实际生产条件中,事故或危险事件发生的可能性范围非常广泛,因而人为地将完全出乎意料之外、极少可能发生的情况规定为1;能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10;在这两者之间再根据可能性的大小相应地确定几个中间值,如将“不常见,但仍然可能”的分值定为3,“相当可能发生”的分值规定为6。同样,在0.1与1之间也插入了与某种可能性对应的分值。于是,将事故或危险事件发生可能性的分值从实际上不可能的事件为0.1,经过完全意外有极少可能的分值1,确定到完全会被预料到的分值10为止(表1)。 表1 事故或危险事件发生可能性分值 2)暴露于危险环境的频率 众所周知,作业人员暴露于危险作业条件的次数越多、时间越长,则受到伤害的可能性也就越大。为此,K·J·格雷厄姆和G·F·金尼规定了连续出现在潜在危险环境的暴露频率分值为10,一年仅出现几次非常稀少的暴露频率分值为1。以10和1为参考点,再在其区间根据在潜在危险作业条件中暴露情况进行划分,并对应地确定其分值。例如,每月暴露一次的分定为2,每周一次或偶然暴露的分值为3。当然,根本不暴露的分值应为0,但这种情况实际上是不存在的,是没有意义的,因此毋须列出。关于暴露于潜在危险环境的分值见表2。 表2 暴露于潜在危险环境的分值 3)发生事故或危险事件的可能结果

(完整版)道化学火灾爆炸危险指数评价法

道化学火灾爆炸危险指数法 1、功能 火灾、爆炸危险指数评价方法1964年由美国道化学公司研究开发,目前已是第七版。该方法以已往的事故统计资料及物质的潜在能量和现行安全措施为依据,定量的对工艺装置及所含物料的实际潜在火灾、爆炸的反应危险性进行分析评价。通过对工艺装置及所含物料的潜在火灾、爆炸和反应性危险性的逐步推算,客观地量化潜在的火灾、爆炸和反应性事故的预期损失,确定可能引发事故发生或事故扩大的装置,再根据所采取的安全技术措施对降低潜在危险的程度,对计算结果加以修正,得出火灾、爆炸危险度的分级结果。 2、评价程序 道化学火灾、爆炸危险指数评价的一般程序是,选取工艺单元→确定物质系数→计算工艺单元危险系数→确定火灾、爆炸指数→计算暴露面积→计算补偿系数→修正火灾、爆炸指数→判定危险程度等级,具体见附图2-1。 3、工艺单元危险度初步评价 该阶段所得出的评价结果,表示的是不考虑任何预防措施时,工艺单元所固有的危险性。 火灾、爆炸危险指数的计算:F&EI=F 3 × MF 式中:F 1――一般工艺危险系数; F 2 ――特殊工艺危险系数; F 3 ――工艺单元危险度系数;MF――物质系数。 4、工艺单元危险度最终评价 该阶段是在初步评价的基础上,通过变更工艺、采取减少事故频率和潜在事故规模的安全对策措施和各种预防手段来修正、降低工艺单元的危险性。安全预防措施分工艺控制、物质隔离、防火措施三个方面。 补偿后的火灾、爆炸危险指数(F&EI)’按下式计算: (F&EI)’=F&EI ×C,其中C=C 1× C 2 × C 3 式中:C ――安全措施总补偿系数; C 1 --工艺控制补偿系数; C 2――物质隔离补偿系数; C 3 ――防火措施补偿系数。

预先危险性分析PHA法

分析及评价方法-预先危险性分析(PHA)法 本文作者佚名 预先危险分析也称初始危险分析,是在每项生产活动之前,特别是在设计的开始阶段,对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析,尽可能评价出潜在的危险性。因此,该方法也是一份实现系统安全危害分析的初步或初始的计划,是在方案开发初期阶段或设计阶段之初完成的。1.预先危险分析的主要目的(1)识别危险,确定安全性关键部位;(2)评价各种危险的程度;(3)确定安全性设计准则,提出消除或控制危险的措施。此外,预先危险分析还可提供下述信息:(1)为制(修)定安全工作计划提供信息;(2)确定安全性工作安排的优先顺序; (3)确定进行安全性试验的范围;(4)确定进一步分析的范围,特别是为故障树分析确定不希望发生的事件;(5)编写初始危险分析报告,作为分析结果的书面记录;(6)确定系统或设备安全要求,编制系统或设备的性能及设计说明书。 2.分析内容由于初始危险分析从寿命周期的早期阶段开始,因此,分析中的信息仅是一船性的,不会太详细。这些初始信息应能指出潜在的危险及其影响,以提醒设计师们要通过设计加以纠正。这种分析至少应包括以下内容:(1)审查相应的安全性历史资料;(2)列出主要能源的类型,并调查各种能源,确定其控制措施;(3)确定系统或设备必须遵循有关的人员安全、环境安全和有毒物质的安全要求及其它有关的规定; (4)提出纠正措施建议,在完成识别危险、评价危险的严重程度及可能性之后,还应提出如何控制危险的建议。为了能全面地识别和评价潜在的危险,分析中还必须考虑的如下项目:(1)危险物品,例如:燃料、激光、炸药、有毒物、有危险的建筑材料、放射性物质等;(2)系统部件间接口的安全性,例如:材料相容性、电磁干扰、意外触发、火灾或爆炸的发生和蔓延、硬件和软件控制(包括软件对系统或分系统安全的影响)等; (3)确定控制可靠性的关键软件命令和响应,例如:错误命令、不适时的命令或响应、或由订购方指定的不希望事件等;(4)与安全有关的设备、保险装置和应急装置等,例如:联锁装置、硬件或软件故障安全设计、分系统保护、灭火系统、人员防护设备、通风装置、噪声或辐射屏蔽等;(5)包括生产环境在内的环境约束条件,如:坠落、冲击、振动、极限、温度、噪声、接触有毒物、静电放电、雷击、电磁环境影响、电离和非电离辐射等;(6)操作、试验、维修和应急规程等。进行预先危险分析需要如下资料:(1)各种设计方案的系统和分系统部件的设计图纸和资料;(2)在系统预期的寿命期内,系统各组成部分的活动、功能和工作顺序的功能流程图及有关资料;(3)在预期的试验、制造、储存、修理、使用等活动中与安全要求有关的背景材料。4.分析步骤 (1)参照过去同类产品或系统发生事故的经验教训,查明所开发的系统(工艺、设备)是否也会出现同样的问题;(2)了解所开发系统的任务、目的、基本活动的要求、包括对环境的了解;(3)确定能够造成受伤、损失、功能失效或物质损失的初始危险; (4)确定初始危险的起因事件;(5)找出消除或控制危险的可能方法; (6)在危险不能控制的情况下,分析最好的预防损失方法,如隔离、个体防护、救护等; (7)指出采取并完成纠正措施的责任者。目前用于初始危险分析格式有列表格式和叙述性两种,分析人员可根据需要选用其中一种或两种格式的组合。下表为预先危险性分

分析及评价方法-日本危险度评价法示范文本

文件编号:RHD-QB-K3894 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 分析及评价方法-日本危险度评价法示范文本

分析及评价方法-日本危险度评价法 示范文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1976年,日本劳动省提出了“化工装置安全评价方法”。 日本劳动省安全评价方法主要应用于化工产品的制造和贮存。在化工厂进行新建、扩建时,按下述六步骤进行: 1.有关资料的整理和讨论。为了进行事先评价,应将有关资料整理并加以讨论。资料包括建厂条件、物质理化特性、工程系统图、各种设备、操作要领、人员配备、安全教育计划等。 2.定性评价。对有关设计和运转的各个项目进

行定性评价。前者有29项,后者有34项。 3.定量评价。把装置分成几个工序,再把工序中各单元的危险度定量,以其中最大的危险度作为本工序的危险度。单元的危险度由物质、容量、温度、压力和操作五个项目确定,其危险度分别按10点,5点,2点,0点计分,然后按点数之和分成三级。 4.安全措施。根据工序评价出的危险度等级,在设备上和管理上采取相应的措施。 设备方面的措施有11种安全装置和防灾装置,管理措施有人员安排、教育训练、维护检修等。 5.由事故案例进行再评价。按照第四步讨论了安全措施之后,再参照同类装置以往的事故案例评价其安全性,必要的话,反过来再讨论安全措施。属于第B、皿级危险度的装置,到此步便认为是评价完毕。