传统建筑“门”制式简介

传统建筑“门”制式简介

一、门的结构

介绍门本身的结构和形态

1.门扇

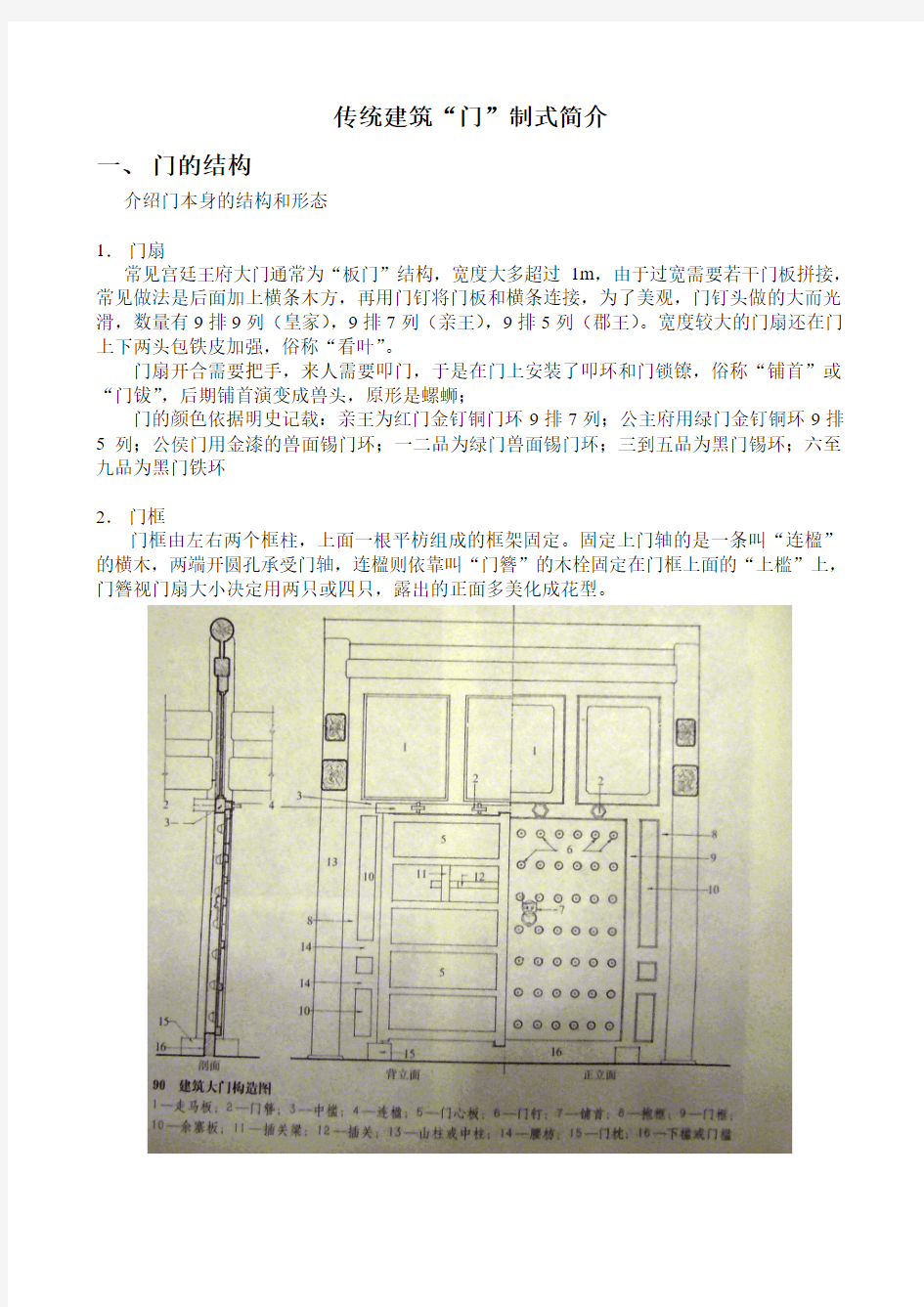

常见宫廷王府大门通常为“板门”结构,宽度大多超过1m,由于过宽需要若干门板拼接,常见做法是后面加上横条木方,再用门钉将门板和横条连接,为了美观,门钉头做的大而光滑,数量有9排9列(皇家),9排7列(亲王),9排5列(郡王)。宽度较大的门扇还在门上下两头包铁皮加强,俗称“看叶”。

门扇开合需要把手,来人需要叩门,于是在门上安装了叩环和门锁镣,俗称“铺首”或“门钹”,后期铺首演变成兽头,原形是螺蛳;

门的颜色依据明史记载:亲王为红门金钉铜门环9排7列;公主府用绿门金钉铜环9排5列;公侯门用金漆的兽面锡门环;一二品为绿门兽面锡门环;三到五品为黑门锡环;六至九品为黑门铁环

2.门框

门框由左右两个框柱,上面一根平枋组成的框架固定。固定上门轴的是一条叫“连楹”的横木,两端开圆孔承受门轴,连楹则依靠叫“门簪”的木栓固定在门框上面的“上槛”上,门簪视门扇大小决定用两只或四只,露出的正面多美化成花型。

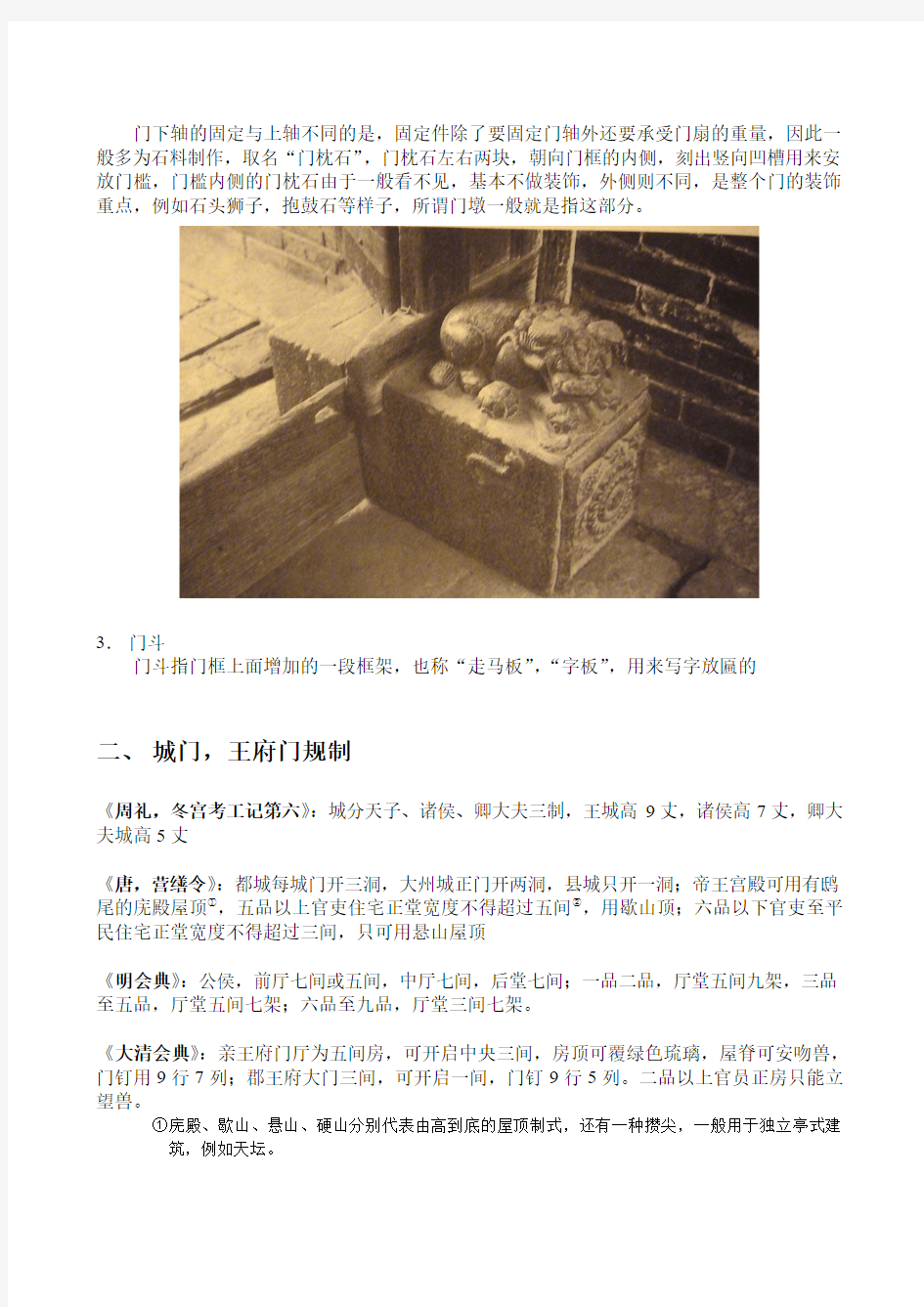

门下轴的固定与上轴不同的是,固定件除了要固定门轴外还要承受门扇的重量,因此一般多为石料制作,取名“门枕石”,门枕石左右两块,朝向门框的内侧,刻出竖向凹槽用来安放门槛,门槛内侧的门枕石由于一般看不见,基本不做装饰,外侧则不同,是整个门的装饰重点,例如石头狮子,抱鼓石等样子,所谓门墩一般就是指这部分。

3.门斗

门斗指门框上面增加的一段框架,也称“走马板”,“字板”,用来写字放匾的

二、城门,王府门规制

《周礼,冬宫考工记第六》:城分天子、诸侯、卿大夫三制,王城高9丈,诸侯高7丈,卿大夫城高5丈

《唐,营缮令》:都城每城门开三洞,大州城正门开两洞,县城只开一洞;帝王宫殿可用有鸱尾的庑殿屋顶①,五品以上官吏住宅正堂宽度不得超过五间②,用歇山顶;六品以下官吏至平民住宅正堂宽度不得超过三间,只可用悬山屋顶

《明会典》:公侯,前厅七间或五间,中厅七间,后堂七间;一品二品,厅堂五间九架,三品至五品,厅堂五间七架;六品至九品,厅堂三间七架。

《大清会典》:亲王府门厅为五间房,可开启中央三间,房顶可覆绿色琉璃,屋脊可安吻兽,门钉用9行7列;郡王府大门三间,可开启一间,门钉9行5列。二品以上官员正房只能立望兽。

①庑殿、歇山、悬山、硬山分别代表由高到底的屋顶制式,还有一种攒尖,一般用于独立亭式建

筑,例如天坛。

②“间”指房屋宽度,两柱之间算一“间”;“架”指房屋进深。

三、四合院民居结构

1.普通民居,以四合院为例:

如图:

一个标准四合院,进门先到前院,前院南面是一排俗称“倒座”的客房和男扑人住房;七间的格局,尽东头儿的一间是大门洞儿,大门西边的一间是门房儿,房门开在大门洞的西山墙。尽西头儿的一间做车房或是做旁门。前院东西各有鹿顶一间或两间。鹿顶的房子比厢房稍小一些,用做厨房或是仆人们住。前院北面中央设置垂花门,进门来到正院(内院);

院内坐北朝南是正房,如果是五间的格局,正房三间,带左右两个耳房,耳房是单开门,所谓“三正两耳”,为一家之主起居;如果是七间格局,在正房和耳房之间,有两个与正房相通的(在山墙开门)套间儿;一般而言正房西侧为书房,书案靠南墙摆,书房西墙是条案,书柜,花几,罗汉床(自南向北顺序)。正房中间一间的布局一般为起居会客室,上悬匾,下面是大条案,方桌,太师椅;东侧一般为卧房。庞大的卧榻占据了一半空间。它是一座屋中之屋,有着自己的天花板、四柱和板壁。低垂的帐幔则构成了柔软的副门。贴身丫鬟一般睡在床前的木垫上。在男主人上床之前,这木垫就是台阶,贴身丫鬟的使命是管匙、掌灯、进茶、侍尿、伺候主人跟妻妾做爱。

两边厢房是儿女下辈的住房,各三间,厢房和耳房之间,有个过道儿,可以通后院。大四合院的东西厢房都有抄手游廊,与垂花门相通。有的花墙子在垂花门两旁,镶上两三个漏窗。正院后面还有一排后罩房,是女仆住房和厨房、厕所,杂物间。

全套房子,讲究的是磨砖对缝,黄松木架,风火双檐,院子里不能种松柏树和杨树,因为那是阴宅种的树木。屋里是方砖地,窗明几净。除倒座、耳房、车房外,都是上支下摘的窗户。所谓“上支、下摘”就是上边的是两扇糊着高丽纸的窗户,外边的一扇,可以用两根细

铁棍儿支起来。夏天,里面的那扇窗户,换上冷布用以通风。到了冬天,外边的那一扇就不支了,挡风避寒。下边的一扇窗户,是整扇儿的大玻璃。外边另有一扇护窗板,晚上把它挂上,早晨再摘下来。

还有一种小四合院,这种四合院布局简单,一般是北房(也叫正房)三间,屋里有隔断,分成一明两暗或是两暗一明。东西厢房各两间,南房(也叫倒座)三间,都是卧砖到顶、起脊的瓦房。也有的小四合院是棋盘心的,或是仰瓦灰梗儿的。

一家子两三辈儿人,住个小四合院,独门独院,非常合适。家长住正房(上房、上屋),晚辈住厢房,南房作客厅后书房。院子里有砖铺的十字甬路,通到东西南北房搭理屋门,屋门前都有台阶儿。

街门都是东南方,很少在正南方开门,因为庙门都是立在南方的正中,全是清水脊的门楼儿,两扇对着关的街门,各有一个小铁环儿,用它敲门使。

2.广亮大门

除了诸王外,京城还有大

批官吏住宅,从一品到七品,

这类贵族住宅大多采用所谓

“广亮大门”形制。既面广一

间的房屋,屋顶为五檩四架椽

的硬山作法;门扇安在脊檩之

下,门板两扇,在门簪、门枕

石部分都有雕画,两侧面墙都

是磨砖对缝,四周加上花边,

墙头墀头③上也有砖雕装饰。

虽然不如王府大门气派,但也

是独立一间房屋做门,也称的

上是颇有身份的人家的大门。

③山墙的侧面(即建筑的正立面方向)在连檐与拔檐砖之间嵌放一块雕刻花纹或人物的戗脊砖。称为墀头。

浅谈风在古代的意象

浅谈风在古代的意象 黄明丽 (广西师范学院师园学院汉语言文学一班1101105)摘要:在中国传统文化中,风这一意象常常成了人类思想情感的载体,由于作者心境不同,在不同的古诗词中,表现出的意蕴也往往不尽相同,体现出其意蕴的丰富性。不同的意蕴形成不同的审美意境,烘托出诗人、词人的不同情怀。或抒发相思和离别之情,或感伤身世和流离之苦,或倾诉旷达潇洒之胸襟,或是借以抒发对大千世界的赞颂。主要有五个意象,以风寄托相思之情,抒发忧愁之感;以风寄托希望,抒发欢愉、渴望之情;以风寄托离愁之苦,抒发思念之感;以风渲染气氛,增强气势;以风展现豪气。 关键词:风、相思、忧愁、气势、豪气、欢愉、希望 On the wind in the ancient imagery Huang ming li (Guangxi Normal University College of Chinese Language and Literature Master Garden class 1101105) Abstract: In traditional Chinese culture, the image of the wind often become the carrier of human thought, emotion, mood because of the differences in the various ancient poems, showing the implication is often not the same, reflecting the richness of its meaning . Different Connotations form different aesthetic mood, express a poet, the poet's different feelings. Acacia and parting or express feelings, or sentimental life experience and the pain of displacement, or talk Kuangda chic of mind, or in order to express the worlds of praise. There are four main image, the wind sustenance Acacia, to express a sense of sadness to the wind pinned hope, to express joy, longing of love, the pain of parting with the wind sustenance, to express the sense of longing to wind rendering the atmosphere, and enhance the momentum to the wind to show pride. Keywords: wind, Acacia, sorrow, momentum, pride, Joy, hope 中国文化上下五千年,源远流长,古诗也是我国文化的一种重要体现。古人多以诗歌的形式记录下了他们的生活、工作、情感等,然而在不计其数的诗歌中,对风的描写也可以说是千姿百态的。风也被赋予了不一般的意义。对于风,古人特赋予了他们别样的感情色彩。春风:旷达,欢愉,希望。东风:春天,美好。西风:落寞,惆怅,衰败。似乎这也已经成为文人墨客定下的基调。同样是风, 但是却各中有深意,诗人可以把风的不同的意象发挥得淋漓尽致,让人领略到“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”(《敕勒歌》)的开阔豁达;可以体会到“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”(晏殊:《蝶恋花》)的萧瑟、凛冽;还可以悟出“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。”(高适:《别董大》)的凄凉。风的意 象还不仅仅如此。 一、风的忧愁。 以风寄托相思之情,抒发思乡怀人之感。 《秋风引》中“孤客最先闻”中的“最先闻”是比喻的形式用来表述孤独的旅人

中国传统建筑风格及派系

中国传统建筑风格及派系 派系 严格意义说中国传统建筑方面没有流派的划分,所形成的派系也是按照原住地居民长久以来根据当地风土人情而形成不同风格的民居,其考虑最多的元素是本地降水、日照等气候条件。根据这种风格及用途来划分中国传统建筑可以分为以下六大类:闽派、川派、皖派、京派、苏派、晋派。 皖派 皖派建筑即皖南建筑是五大建筑派系里最为突出的建筑风格之一,是中囯南方民居的代表。最为人熟悉其中徽派即为皖派的一支,徽派民居以黟县西递、宏村最具代表性,2000年被列入“世界遗产名录”。徽派民居建筑风格有“三绝”(民居、祠堂、牌坊)和“三雕”(木雕、石雕、砖雕)。徽派建筑显而易见是流行于安徽附近的一种古建筑风格。青瓦、白墙是徽派建筑的突出印象。错落有致的马头墙不仅有造型之美,更重要的是它有防火,阻断火灾蔓延的实用功能。 徽派民居的特点之一是高墙深院,一方面是防御盗贼,另

一方面是饱受颠沛流离之苦的迁徙家族获得心理安全的需要。徽派民居的另一特点是以高深的天井为中心形成的内向合院,四周高墙围护,外面几乎看不到瓦,唯以狭长的天井采光、通风与外界沟通。这种以天井为中心,高墙封闭的基本形制是人们关心的焦点。雨天落下的雨水从四面屋顶流入天井,俗称“四水归堂”,也形象地反映了徽商“肥水不流外田”的心态,这与晋派民居有异曲同工之妙。徽派建筑选址非常重要。符合天时、地利、人和皆备的条件,达到“天人合一”的境界。村落多建在山之阳,依山傍水或引水入村,和山光水色融成一片。住宅多面临街巷。整个村落给人幽静、典雅、古朴的感觉。平面布局及空间处理。民居布局和结构紧凑、自由、屋宇相连,平面沿轴向对称布置。民成多为楼房,且以四水归堂的天井为单元,组成全户活动中心。天井可少2~3个,多则10多个,最多的达36个。一般民居为三开间,较大住宅亦有五开间。随时间推移和人口的增长,单元还可增添,符合徽州人几代同堂的习俗。建筑形象突出的特征是:白墙、青瓦、马头山墙、砖雕门楼、门罩、木构架、木门窗。 内部穿斗式木构架围以高墙,正面多用水平型高墙封闭起来,两侧山墙做阶梯形的马头墙,高低起伏,错落有致,黑白辉映,增加了空间的层次和韵律美。方整的外形,形

传统建筑构件的历史记忆和再现功能

摘要:本文以广州传统民居建筑构件为例分析了传统建筑构件的历史记忆和再现功能,提出在传统民居大量消失的背景下,收集、保存传统民居建筑构件是保护传统民居的补救措施,具有保存城市记忆的功能,各地应重视传统建筑构件的收集、保护、研究、展示。 关键词:传统建筑构件;历史记忆;收集;展示 中图分类号:tu-87 文献标识码:a 文章编号:1008-0422(2009)03-0086-02 2006年碧桂园集团下属的楼盘假日半岛新建的主题公园“故乡里”正式开园迎客,2007年我和同事因为承接了收集广州城建历史实物的任务,慕名到“故乡里”取经。经过一天的参观和收藏家邹老师的风趣介绍,使我这个新客家人从建筑和民俗中感受到了浓郁的岭南传统文化和民俗风情。“故乡里”真如宣传所说:“真实再现了百年前岭南水乡的建筑风貌、生活场景”。碉楼、大夫祠、大户人家、中户人家、小户人家、文塔……据介绍这些建筑的绝大部分材料都是来自附近乡村的古建筑,那些被遗弃的砖、瓦、梁、柱、趟栊、封檐板、隔扇、屏风……被收集起来,用于复建。“一砖一瓦,一桌一椅,一碗一勺,全部都是原汁原味的实物。仅百年以上的青砖就用了300多万块。”筹建故乡里的同志如是介绍。 “故乡里”成功了,成了爱国主义教育基地,成了aaaa级景区。它的成功有很多因素,重要的一点是在社会快速转型时期,抓住了“历史记忆”这一主题,并成功地再现了出来,人们可以在这里追思,在这里恍如回到“故乡”。在再现“历史记忆”这一环节,传统民居建筑构件发挥了重要作用。对于走过岁月的人们,传统建筑构件触发我们的记忆,回想起曾经住过的房子,和在房子里度过的岁月。对于新生一代,通过传统构件的展示,则可以凭借实物去想象过去的生活。传统建筑构件具有重要的历史记忆和再现功能。 1广州传统民居的前世今生 广州建城两千多年,传统民居受岭南气候和文化的影响,建筑风格具有显著的地方特色。西关大屋和竹筒屋是具有浓郁岭南特色的广州传统民居,主要分布在西关一带。所谓西关,是老广州人对位于荔湾区北接西村,南濒珠江,东至人民路,西至小北江,明清时地处广州城西门外一带地方的统称。 西关大屋是清朝末期,一些官僚和商贾在商业繁盛的西关兴建的大屋。这类古式大屋多是坐北朝南,砖木结构,坡形屋顶,1~2楼层,纵深二三进。进门有门厅、天井、轿厅、正厅、二厅(饭厅)、房间等。内部装饰多采用木刻的花楣、花罩、屏风和满族花窗,装修精细,典雅古朴。正门由“脚门”、“趟栊”和大门组成,正面外墙是色彩淡雅的青砖和白色花岗石墙裙,俗称“青砖石脚”。① 竹筒屋。建筑开间小,进深大,两者之比由1:4至1:8,由前至后排列以天井间隔的多所房间,形如竹筒。通风、排水及交通主要靠天井和巷道来解决,屋身增长则天井相应增多。外观似为一层,但因层高达4.5m,故常置夹层,并设电梯。墙基用石块砌筑,墙身用青砖,山墙承重,木构架,瓦顶。民国以后,由于西方建筑技术的传入,竹筒屋也起了一些变化,出现两三层建筑,楼层用混凝土梁,门楣上使用混凝土过梁,上设小阳台,并采用西洋建筑的局部装饰,屋顶该位平顶,时称“洋楼”。② 西关大屋和竹筒屋主要分布在今荔湾区,在建筑形式上有一些共同的特点,就是都设三道门:脚门、趟栊、大门,屋内多用满洲窗等做间隔。西关大屋为富商巨贾建造,故宽敞气派、工艺精良。竹筒屋为普通百姓所住,故面窄进深大。

中国古建筑名词解释

都料,汉唐时期,掌握设计与施工的技术人员称作"都料",“都料”专业技术熟练,专门从事公 私房设计与现场指挥,并以此为生。一般房屋都在墙上画图后按图施工。房屋建成后还要在梁上记下他的名字。"都料"的名称直到元朝仍在沿用。 斗拱中国传统木构架体系建筑中独有的构件。用于柱顶、额枋和屋檐或构架间,宋《营造法式》 中称为铺作,清工部《工程做法》中称斗科,通称为斗拱。斗是斗形木垫块,拱是弓形的短木。拱架在斗上,向外挑出,拱端之上再安斗,这样逐层纵横交错叠加,形成上大下小的托架。斗拱最初孤立地置于柱上或挑梁外端,分别起传递梁的荷载于柱身和支承屋檐重量以增加出檐深度的作用。唐宋时,它同梁、枋结合为一体,除上述功能外,还成为保持木构架整体性的结构层的一部分。明清以后,斗拱的结构作用蜕化,成了在柱网和屋顶构架间主要起装饰作用的构件。 瓦当,俗称瓦头,是古建筑的构件,屋檐最前端的一片瓦为瓦当,瓦面上带著有花纹垂挂圆型的 挡片,起着保护木制飞檐和美化屋面轮廓的作用。不同历史时期的瓦当,有着不同的特点。秦瓦当纹饰取材广泛,图案写实,简明生动。这时的瓦当纹饰以动物形象居多,有鹿、四神、鸿雁、鱼及变化的云纹。汉代瓦当在工艺上达到顶峰。纹饰题材有四神、翼虎、鸟兽、文字等。出现了以瓦当心乳钉分隔画面的布局形式。魏晋南北朝时期的瓦当当面较小,纹饰以卷云纹为主,文字瓦当锐减。在唐代,莲花纹瓦当最常见,文字瓦当几乎绝迹。宋代开始用兽面纹瓦当,明清多用蟠龙纹瓦当。 瓦肆,瓦肆是随着宋代市民阶层的形成而兴起的一种游乐商业集散场所。瓦肆又称“瓦舍”、“瓦子”,“瓦”。取名“瓦舍”,是勾画其特征,与建筑无关。 封泥,又叫做“泥封”,它不是印章,而是古代用印的遗迹──盖有古代印章的干燥坚硬的泥团 ──保留下来的珍贵实物。由于原印是阴文,钤在泥上便成了阳文,其边为泥面,所以形成四周不等的宽边。封泥的使用自战国直至汉魏,直到晋以后纸张、绢帛逐渐代替了竹木简书信的来往,改用红色或其他颜色的印色印在书牍上,才有可能不使用封泥。后世的篆刻家从这些珍贵的封泥拓片中得到借鉴,用以入印,从而扩大了篆刻艺术取法的范围。 明器,专门为随葬而制作的器物。又称冥器。一般用陶瓷木石制作,也有金属或纸制的。除日 用器物的仿制品外,还有人物、畜禽的偶像及车船、建筑物、工具、兵器、家具的模型。在中国,从新石器时代起即随葬明器。明器是考察古代生活和雕塑艺术的有价值的考古实物。 礼器,中国古代贵族在举行祭祀、宴飨、征伐及丧葬等礼仪活动中使用的器物。用来表明使用者 的身份、等级与权力。商周青铜礼器又泛称彝器。考古发现表明,我国最早的礼器出现在夏商周时期,主要以青铜制品为主。 山节藻棁shān jié zǎo zhuō古代天子的庙饰。山节,刻成山形的斗拱;藻棁,画有藻文的梁上 短柱。后用以形容居处豪华奢侈,越等僭礼。 丹楹刻桷dān yíng kè jué楹:房屋的柱子;桷:方形的椽子。柱子漆成红色,椽子雕着花纹。 形容建筑精巧华丽。

中国传统文化意象浅说的论文

中国传统文化意象浅说的论文 中国传统文化源远流长,许多事物被赋予了特定的文化内涵,形成了固定的文化符号系统。当我们阅读文化典籍时,如果能对其中某些知识有所了解,对我们的阅读将大有裨益。下面将对中学语文教材中出现较多的一些文化符号进行简单解说,以期对我们的理解阅读有所帮助。 一、月亮的文化意象 在中国文化里,月亮一开始就不是一个普通的星体,它伴随着神话的世界飘然而至,负载着深刻的原始文化内容。朗朗明月从古至今一路流转于中国人的广阔心灵空间,它凝聚着我们古老民族的生命感情和审美感情,成为高悬于天际的文化原型。月因其阴冷凄寒而成为女性的化身,代表了静谧与和谐,也反映了女性世界的失意与忧伤,成为失意者的象征。“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”我们感到了月光之澄澈,人生之悲凉;而“料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”渗透的又是几多缠绵哀伤;“无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋”是帝王末路的忧郁;而“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”则是文人笔下凄美的意境了。月是忧伤孤独的,也是潇洒飘逸的。“明月如霜,好风如水”是苏轼的淋漓畅快;“明月出天山,苍茫云海间”乃太白的雄浑豪迈。“月上柳梢头,人约黄昏后”是欧阳公的缠绵悱恻了……李白可以“举杯邀明月”,与月“永结无情游”,这是一种超脱世俗的旷达。月还是美好理想的寄托,“明月松间照,清泉石上流”,吟风啸月,是对自然之美的礼赞;“我寄愁心与明月,随风直到夜郎西”是对朋友的殷切关怀;“但愿人长久,千里共婵娟”是对人生的最美祝福;“从今若许闲乘月,拄杖无时夜扣门”是对淳朴生活的热切向往…… 月是文人笔下永远说不完的故事,淡泊静谧、空寂通脱,或圆或缺、或阴或晴,让你在不经意的仰望中,心中总会萌生许多感触。 二、秋思的文化意象 从《诗经》时代开始,“秋思”就成为了一个传统的文化符号。“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”秋,总是与思念相连。——“自古逢秋悲寂寥。”随着季节的变化,秋的凄清萧瑟成为触动人们思绪的引线。“何处合成愁?离人心上秋。”离别的忧愁,也就成了秋思的情感聚焦点。被誉为“秋思之祖”的是马致远的散曲《天净沙?秋思》,在他笔下,极力刻画了秋日的萧瑟冷清,那踽踽独行的“断肠人”,行走于天涯,在中国诗歌史上,勾勒了一幅凄凉悲伤的游子图。“胡马依北风,越鸟巢南枝”,这种思念是一种对故土的依恋,是千百年来中国永远解不开的“心结”。游子在外思乡,其实妻子也在家思夫,因此“思妇”也成了中国古典诗歌的重要形象。借思妇之口抒思念之情成为重要的表现手法。“梳洗罢,独倚望江楼”的少妇早已“肠断白蘋洲”,但她那愁肠寸断的悠悠相思之情依然跃于纸上,惆怅之苦,委婉含蓄。“秋风吹不尽,总是玉关情,何日平胡虏?良人罢远征。”秋夜的长安城,捣衣的妇女思念着远在边关的丈夫,盼望着早日结束战争,亲人团聚。这种思念之情似乎已传到了边关。“一夜征人尽望乡”。征夫思妇的相思,在浓郁的秋色中传递着。家国的使命,又使这种相思少了许多的哀怨缠绵,多了几分悲情之美。“碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠”一幅多彩寥阔的秋色图中,荡漾的依然是对故乡的思念,——“黯乡魂,追旅思。”所不同的是,没有了马致远的凄凉悲情,而多了一份戍边将士的沉郁雄浑。“浊酒一杯家万里”、“都化作相思泪”就是范仲淹的秋思之美了。 秋天,一个特别的,专属于中国人的情感季节。 三、柳树、柳枝的文化意象 说到离别,唐代的人也许最为豁达。有人说,这里”盛唐气象”使之然。“海内存知己,天涯若比邻”,好男儿志在四方,离别在所难免。“客中送客”更是司空见惯,折一枝杨柳作别罢,一切尽在不言中。因为“柳”谐“留”音,更何况《诗经》中早有了“昔我往矣,杨柳依

中国古代建筑特点和分类

分数:____________________ 教师签名:____________________《中国古建筑课程作业》 题目:《中国古代建筑特点和分类》 年级: 2010级 专业:考古学及博物馆学 姓名:刘朝 学号: 1137 时间: 2012年6月10日

中国古代建筑特点和分类 中国是世界四大文明古国,有着悠久的历史。中国的劳动人民用自己的血汗和智慧创造了辉煌的中国古代建筑文明。中国古代建筑是世界上历史最悠久、体系最完整的建筑体系。从单体建筑到院落组合、城市规划、园林布置等在世界建筑史中都处于领先地位。中国古代建筑完美的体现了的“天人合一”的建筑思想。 世界建筑因其文化背景的不同,由六大独立体系即古代中国建筑、古代埃及建筑、古代西亚建筑、古代印度建筑、古代爱琴海建筑和古代美洲建筑共同构成。其中有些建筑类型或早已中断,或流传不广,成就和影响也就相对有限,其中只有古代中国建筑、古代西亚建筑和古代印度建筑作为世界三大古代建筑体系延续至今,其中中国建筑延续时代最长,影响范围最广,成就最为辉煌。 中国古代建筑十分重视对中和、平易、含蓄而深沉的美学性格的追求,在其发展过程中,呈现出七大特点: 1、使用木材作为主要建筑材料 在中国古代建筑发展的过程中,木材始终作为主要的建筑材料,由此创造出独特的木结构形式,以此为骨架,既达到实际功能要求,又创造出优美的建筑形体以及相应建筑风格。 2、保持构架制原则 以立柱和纵横梁枋组合成各种形式的梁架,使建筑物上部荷载经由梁架、立柱传递至基础。墙壁只起围护、分隔的作用、不承受荷载,即“墙倒屋不塌”。在构筑梁架的过程中,部件之间通过卯榫结构相互连接,不使用钉子等辅助用具。 3、创造斗拱结构形式 创造斗栱结构形式。用纵横相叠的短木和斗形方木相叠而成的向外挑悬的斗栱,这是中国古代木结构构造的巧妙形式。 4、实行单体建筑标准化 中国古代的宫殿、寺庙、住宅等,往往是由若干单体建筑结合配置成组群。无论单体建筑规模大小,其外观轮廓均由阶基、屋身、屋顶3部分组成:下面是由砖石砌筑的阶基,承托着整座房屋;立在阶基上的是屋身,由木制柱额作骨架,其间安装门窗隔扇;上面是用木

解析中国传统建筑的文化特征

解析中国传统建筑的文化特征 摘要:中华民族因特殊的地理环境和长期历史积淀,形成了以“重生意识”为主体的民族性格特征,这种独特的民族性格对中国传统建筑的形成与发展产生了深刻的影响。文章通过对国家、风水、城市和院落的空间模式特性的探讨,指出其共同的特性围合,并将不同层面上的空间模式纳入一个统一的框架,总结出“重生意识”下中国传统建筑空间图式多重围舍。同时,将物质建设活动延伸到社会文化层面,试图找出中国传统建筑空间模式与民族性格的内在关联。 关键词:重生意识;围合院落;风水协调与传承建筑群落 1中华民族文化特点剖析 中华民族性格形成的原因,在19世纪末20世纪初曾引发了许多人士的探讨,大体上有三种观点,一方面是地域环境的原因,也有漫长社会历史的原因,甚至还有人认为是人种的原因。一方面,中国东临浩瀚的太平洋,西面、南面是“世界屋脊”和云贵高原,西北部是茫茫荒漠。“这一特征的地理格局遏阻了中国人的活动范围,以致形成了狭隘的地理观念,并使中国文化很难与外界文化产生大规模的交流。在这种长期的历史沉积作用下,中国文化日益自我封闭,自我完善,呈现出老成凝重之特点”。另一方面,大约在距今约1万年的新石器时代,人们脱离了狩猎经济而开始畜牧业和原始农业活动,这种生产方式的结果是引发了中华民族的定居生活。定居生活使以血缘为基础的民族组织得以迅速的发展,并逐步过渡到部落、部落联盟,形成以血缘和地域相统一的生活团体。定居生活方式的发展带来了农业的高度发达,人们的生活依赖于农业,依赖于土地,人们的活动范围

也依赖于生他养他的有限土地。这种生活方式使中国人重于安分知足,崇尚和平,对人采取容忍的人生态度。重生意识导致中国人注重感情实利的特点,导致宗教意识的格外淡薄。正因为重生,所以中国人才看重“礼”,看重社会的安定,看重自身的安全,看重人际关系的融洽,看重繁育后代和烹调膳食,看重生活环境的安全感。 2“重生意识”下的中国建筑文化 以重生意识为主体的民族性格特征的形成和发展对中国传统建 筑的形成和发展产生了深刻的影响。我们知道,行为受思想的支配,一个民族的集体思想与其民族性格特征息息相关,对中国传统建筑空间形态的研究,我们发现其鲜明的特征———“围合文化”。中华民 族的重生意识,强烈的家庭观念,导致了中国人内向求静的性格,导致民族危机感的丧失,导致中国人对安全感的格外重视。人们在这种性格和价值取向的引导下创造的赖以生活生存的建筑空间,明显地显现出强烈的“围合文化”。住宅以院墙或房间本身围合起来,城市一 般有内外两层城墙,甚至大到一个国家也有城墙———万里长城所围合。 2.1国家围合 从国家层面来看,中国国土版图呈现出明显的围合特征。东南面为浩瀚的太平洋,西南面是“世界屋脊”和云贵高原,西北部是茫茫荒漠,剩下的北面是不算太高的蒙古高原和华北平原,成为一个大豁口,外敌容易从此方向侵入,于是从秦朝开始,国人从渤海之滨到河西走廊修建了延绵近万里的防御工事——长城。这样东南以海洋、西

中国古建筑屋顶制式简说

中国古建筑屋顶制式简说 中国的大屋顶,在世界建筑中的独树一帜的。是中国建筑不同于别的建筑体系最显著的标志和特征。两坡顶的有硬山、悬山之分;四坡顶的有庑殿、歇山;多坡顶的有攒尖。在造型上各具特色:庑殿顶庄重而舒展;歇山顶华丽而雄飞;悬山顶素朴而轻快;硬山顶俨然而朴实;攒尖高而飞扬。中国组群建筑整体形象的丰富性,“屋顶”起着非常重要的作用。它充分体现了中国建筑的艺术精神,成功地运用了中国美学“以少总多”的创作原则。 1、庑殿顶 这是最早用在宫室上的屋顶形式,考工记中写为“四阿重屋”,是指这种屋的顶为四坡顶。宋代叫五脊殿,是说这种四坡屋顶的脊有五个。庑殿分单檐(五脊殿)和重檐(九脊殿)

单檐(五脊殿)模型示意图 重檐(九脊殿)模型示意图 故宫的太和殿就是典型的例子,这也是最高等级的屋顶样式

2、歇山顶 《清式营造则例》解释:“歇山是悬山与庑殿合成。垂脊的上半,由正吻到垂兽间的结构,与悬山完全相同,由博风到仙人,兽前兽后的分配同庑殿一样。”可以理解为在人字顶的周围加上一圈围廊所形成的。歇山顶也分单檐歇山顶和重檐歇山顶。 歇山顶模型示意图(单檐歇山顶)

重檐歇山顶的代表建筑 3、硬山顶屋面与山墙平齐的两坡顶建筑,各种柱檩都不出山墙。 硬山顶的屋子大概就是这个样子 4、悬山顶屋面挑出山墙之外的两坡顶建筑,各种檩都挑出山墙。

悬山顶的屋子比起硬山顶,顾名思义,屋顶会有一部 分挑出山墙之外 硬山顶和悬山顶都是两坡顶的建筑,屋顶只有前后两个坡面,民居或厢房常用。 5、攒尖顶屋顶集中在中间最高中心点的锥形顶建筑。有方、圆、六角、八角等各种攒尖形式。

中国传统文化中“鹤”的意象

中国传统文化中“鹤”的意象 鹤有不群者,飞飞在野田。 饥不啄腐鼠,渴不饮盗泉。 贞姿自耿介,杂鸟何翩翾。 同游不同志,如此十馀年。 一兴嗜欲念,遂为矰缴牵。 委质小池内,争食群鸡前。 一鹤东飞过沧海 放心散漫知何在 仙人浩歌望我来 应攀玉树长相待 鹤,属鸟之涉禽类,形似鹭,嘴长而坚直,色绿,头顶赤色,全身纯白,也有灰色苍色的。下颚、两翼末端或尾部多果断色,足长,胫骨披鳞,色青绿。高三、四尺,形貌潇洒,繁殖于黑龙江等处,夏季北归,冬季南去,以小鱼、昆虫及谷类等为食。中国古代的人很早便注意对鹤的研究,特别是它的叫声,《诗经》有"鹤鸣九皋,声闻于天"的描绘。很多详尽,也很有参价值。由于鹤形貌出众,有高人隐士之风,被视作仙禽和长寿之物,又因鹤舞姿态美妙,所以古时王公贵胄和文人雅士很爱养鹤以供玩赏。最早记载养鹤的事要属《左传》:"卫懿公好鹤,鹤有乘轩者。"晋羊祜镇荆州时,尝取泽中野鹤,教之以舞,娱乐宾客。至如陆机为成都王司马颖所诛,临死时犹"顾左右而叹曰:'今日欲闻华亭鹤唳,不可复得。'"可见其爱鹤心切。至于文人雅士以鹤为题材的作品,如白居易《池鹤》、杜牧《别鹤》、苏轼《鹤叹》等,更多不胜数。鹤在中国文学里,是一个很常见的描写对象,有平实的白描,也有加以神化,以至用以象征离别、情义、君子、大志、清高、隐逸、神仙、长寿等。 一、情义中国古籍文学里,常常用成鹤对幼仔的精心哺育,象征父母对子女的爱,为了维护子女,甘愿牺牲。 《广五行记》记载,隋炀帝要组织仪仗队,于是下令征课各县羽毛,用来制造侍卫穿的氅衣。百姓为了应付课税,只好捕捉禽鸟,拔取羽毛。在乌程,有鹤身于百尺高的树上,人们要把树砍下来,鹤怕幼子受到伤害,于是自动用咀衔下身上的羽毛,投在地上。鹤的出现,有时是由于孝行所致。《晋书·吴隐之传》记述吴隐之丧父时,痛哭流涕,路过的人也是感动得落下泪来。后来母亲去世,隐之更是悲伤不已,正当号泣的时候,忽然有双鹤鸣叫,时人都认为是孝行所感致,《晋书·陶侃传》亦载有此类故事,而且还多了一种色彩。陶侃因母亲病逝,辞官司守丧。一日,有两个客人来吊丧,没有哭便走了,陶侃觉得奇怪,于是跟

中国传统建筑的特点分析关于郑州几处古建筑的浅析

中国传统建筑的特点分析 ——关于郑州几处古建筑的浅析 摘要:中国自古地大物博,建筑艺术源远流长。不同时期和地域其建筑风格也各有差异,但其传统建筑的组群布局、空间、结构、建筑材料及装饰艺术等方面却有着共同的特点。本文主要是以康百万庄园和郑州城隍庙、文庙为例,分析中国传统建筑各方面的特点,以期对其得到更深的认识。 关键词:郑州,建筑风格,康百万庄园,城隍庙,文庙 一、中原古建典范——康百万庄园 中国传统建筑有着悠久的历史,有着深厚的文化内涵和特点。建筑作为人类生活最基本的人工自然物和自然环境,它既是物质文化的重要组成部分,又具有精神方面的文化内涵。为了更好的了解中国传统建筑,我参观考察了位于河南省巩义市康店镇的康百万庄园。雨果在《巴黎圣母院》中写道:“人类没有任何一种重要的思想不想不被建筑艺术写在石头上。”步入庄园,我仿佛走进了明、清、民国三个历史时期的风雨沧桑,进入了一幅幅历史画卷之中。下面就康百万庄园主宅区的建筑,作一些分析。 康百万庄园是集农、官、商为一体的大建筑群,是历史特定时期的特殊产物,有着浓厚的历史积淀与丰富的艺术内涵,具有较高的历史价值、科学价值和艺术价值,是中国着名的三大地主庄园之一。康百万家族以农、商、官结合的方式发家,辉煌时期曾经有“马跑千里

不吃别家草,人行千里尽是康家田”之美誉。一直发展延续富裕了12代,400余年(跨明、清、民国三个历史时期)。康百万家族在物质富裕之后,便大兴土木,充分利用自然地势,“靠山筑窑洞,临街建楼房,濒河设码头,据险垒寨墙”。整个庄园分为生活区、生产区、园林区、教育区和社会活动场所,形成了功能齐全、布局严谨、等级森严、风格各异的多个建筑群体。园区的介绍说:“据1965年统计,保存下来的尚有十大部分,33个庭院,53座楼房,73孔窑洞,共计571间,建筑面积64300平方米。到2005年,整个庄园建筑除了寨上主宅区完整外,其余保留下来的建筑群已不是1965年统计时的面貌。”尽管群体建筑和单体建筑数量减少,仅就现有建筑而论,其科学价值、艺术价值、历史价值和传统建筑的文化价值之高,也是其他绝大多数民居建筑不可比拟的,可谓明清民居传统建筑文化的浓缩图。 在日常设计中,建筑方案的选定至关重要,建筑风格千变万化,但一个地方有一个地方的地域特色,在设计中如何有地方特色,达到和谐的目的至关重要。康百万庄园处于嵩、邙、河、洛交汇处,依山傍水,有“金龟探水”之美称,鲜明的体现了我国传统建筑天人合一的整体观念。庄园以寨上主宅区为核心,依次向南、东、北方向的寨下发展。首先,在选址方面它充分考虑到周围的自然地理地貌,康百万庄园背依邙山,面临洛水,北近黄河,南凭黑石关,环境优美,水陆交通便利。其中尤以主宅区最为典型,主宅区南北长83米,东西宽73米,建于邙山半腰。整个建筑群依山就势,充分利用此处的地理地貌,用青砖砌筑寨墙,顶部有垛口,形成堡垒式大庭院,庭院经由

浅谈中国传统建筑之木结构

浅谈中国传统建筑之木结构 摘要:中国传统建筑以木材为主要基材,发展出系统的木结构形式。本文将对木结构的基本类型、组成元素和历史沿革进行简要叙述和论述。 中国传统建筑以木材为主要建材,并发展繁衍出完整缜密的木结构,其历史源远流长。 中国建筑之源头究竟起于何时何地,当无法考证,而木构建筑似乎也是如此。但是从有较详尽史料记载起,到后世的考古发现,屡屡有关于木构建筑的记载和发现。 殷代末年(约公元前十二世纪)“纣王广作宫室,益广囿苑”,“其后约三千年,乃由中央研究院历史研究所寓以发掘,发现若干建筑遗址。其中若干处之木柱之遗炭尚宛然存在,盖兵乱中所焚毁也。后代中国建筑之若干特征,如阶基之上立木柱之构架制,……已可确考矣。”(梁思成,中国建筑史,第19页) “乃召司空,乃召司徒,俾立室家。/其绳则直,缩版以载,作庙翼翼。/捄之陾陾,度之薨薨,筑之登登,削屡冯冯。百堵皆兴,鼛鼓弗胜”(诗经·大雅·文王之什)至此(周),传统木结构,如木柱的采用,翼形的屋顶,已经初露端倪。 至春秋战国,木结构之立柱、门扇、斗拱、枋以及斗拱承托平坐的形式已初具规模,此情况可以从故宫博物院藏“采桑猎钫”中的宫室图上看出。(插图1)

至秦始皇更是开始亘古未有的大肆兴建,“先建前殿阿房,东西五百步,南北五十丈,上可坐万人,下可建五丈旗”(史记·秦始皇本纪),我们熟知的杜牧的《阿房宫赋》中写到“蜀山秃,阿房出”,可见当时修建宫殿囿苑的主要用材乃为木材。 至两汉,宫苑和市井建设仍绵延不绝,“长安城内诸宫散置,有长乐、未央、明光、长信及桂宫、北宫六处,有九市,百六十里,八街,九陌”(梁思成,中国建筑史,第24页)。从汉代的画像石画像砖及汉代的仿木构墓室建筑中可以看出,至此,传统建筑的木结构(椽,斗拱,枋等)已经在多样化的基础上形成了最基本的模式。 魏晋南北朝时期,佛教兴起,大江南北石窟洞穴星罗棋布,其中大部分的石窟从结构上看均是模仿木构,更有完全忠实模仿木构的实例,可见木构建筑在当时应是建筑的主流所在。 如今确有年代可考的最古的木构建筑是山西五台山佛光寺大殿,建于唐宣宗大中十一年(公元857年)。此寺是经梁思成先生费尽千辛万苦始找到。窥一斑而见全豹,由佛光寺大殿大可以略看出当时木构的发展情况,应该说,此时中国传统木构建筑几趋于成熟并已经成一个相对稳定的模式,后世即使有修改,也是在小处细节。 至宋徽宗崇宁二年(公元1103年),李诫作《营造法式》,是中国建筑史上记载最早最系统的一本关于建筑科学的工具书,其中对于建筑的用材、构架、结构、比例都有详细周全的规定。至此,应该说,传统木构建筑已经在一种理论体系的指导下逐步完善。 再到元、明、清期间木结构的演变或趋简练硕大,或趋精巧细致,或有更多新作法的出现,或不可避免经历避重就轻的倒退,当是历史发展之常有更迭,但其发展始终是在一个主干的基础上,万变而不离其宗。 埃及和西方传统建筑以石材为主要建材,而中国传统建筑则以木材为主要建材,其中可能有诸多偶然性原因,但也或有可探讨的必然性。首先从地理条件来讲,古埃及、古希腊、古罗马的文明所在地均以石材为普遍可采之材,而缺乏大量的森林和材质适宜的木材。而埃及的干旱气候及希腊罗马的潮湿的地中海气候都不利于木材材性的稳定性。相对地,中华文明起源于黄河流域,木材的来源及气候条件对木建筑都很友好。以此,凡三种文明因其地理条件不同而形成不同的建筑传统,或有可考之处。其次,从更深层次的文化及宗教领域来看待,埃及法老向往灵魂转世而永世长存,石材的坚硬和恒久正是这种这种内在信仰的外在表

中国传统建筑中的文化内涵

2011年05月 中国传统建筑中的文化内涵 文/颜红影 摘 要:中国的建筑体系在世界建筑体系中独树一帜,数千年来形成了独特的建筑形式和建筑文化,为今天设计师的创作提供深厚的理论依据。本文从传统自然观、礼制思想、宗教、民俗等方面探讨传统建筑反映的文化内涵。 关键词:传统建筑;文化;哲学;宗教 中图分类号:TU-80 文献标识码:A 文章编号:1006-4117(2011)05-0156-01 中国历史悠久、地大物博,中国人民用劳动和智慧在千百年的时间里创造了中国特有的建筑文化。中国传统建筑所包涵的精神文化是中国人民在数千年的生产生活中积累下来的,流传至今,其睿智精华的部分经过时间的洗涤愈发显现出博大与深厚的内涵。中国传统建筑文化包含的面很广,从哲学到民俗文化,从礼制到宗教等。 一、自然观 中国古代文明是从几千年的农业经济中孕育出来的,中国人对自然充满依赖与敬畏。正是这种依赖与敬畏,使得古代中国产生了崇尚自然、接近自然、人与自然和谐相处的“天人合一”的自然观和宇宙观。中国古代哲学中,“天”指大自然,“天道”即为自然规律,老子曰“人法地,地法天,天法道,道法自然”,说明天、地、人都统一于生生不息的自然规律。这种观念表现在建筑上,意指人工创造的建筑要与自然环境相协调、融合、共生。“天人合一”的哲学观念在中国的传统建筑中有着鲜明的体现。中国古代的建筑工匠在进行设计时都十分注意周围的环境,对周围的山川形势、地理特点、气候条件、林木植被等,都要认真调查研究,使建筑的布局、形式等跟周围的环境相协调、融合。中国传统文化中的风水学说也蕴含着“天人合一”的理念,比如风水学说中对建筑选址非常讲究,所谓“山环水抱、前山后势”等,都体现了自然环境对建筑的重要性。中国古人强调“师法自然”,把大自然当作老师。中国古典园林可以说是“师法自然”的最佳典范。园林虽是人为,却如自然世界的缩影,它是由建筑、山水、花木组合的,具有诗情画意,供人居住、游览的综合艺术。它不仅涉及建筑、生物等科学知识,还包含着丰富的哲学思想,传统的自然主义、宗教等哲学观念渗透到园林建设中,以自然天成的形式美展现出来。中国古建筑在审美情趣和创作思路上也极力体现着天人合一的自然观,例如明朝的天坛祈年殿采用圆形三重檐体制,上檐青色表示天,中檐黄色表示地,下檐绿色表示万物,很明显的体现出“天圆地方”和“天人合一”的自然观。 二、封建礼制 《乐记》中说“礼者,天地之序也。和,故百物皆化;序,故群物有别。”这句话的意思是区别等级社会中各阶级阶层的地位,建立起统治阶级的政治秩序。在儒家思想看来,礼既是规定天人关系、人伦关系、统治秩序的法规,也是制约生活方式、伦理道德、生活行为、思想情操的规范。它具有强制化、普遍化、世俗化的特点,渗透到中国古代社会生活的各个领域,当然也不可避免地影响着中国传统建筑的各个方面。封建礼制对于建筑的制约,体现在建筑的体量大小、空间位置、装饰构件、色彩应用、屋顶式样等多个方面。从皇宫殿堂到官府衙门到平民住宅,都有严格的等级制度,绝不可淆乱。例如,北京故宫的太和殿在整个建筑群的平面上位于中轴线的中间,体现其地位的尊崇;屋顶形式用庑殿顶,是中国古建筑中最高形制的屋顶;屋顶用金黄色的琉璃瓦装饰,黄色是最为尊贵的颜色,体现皇权的至高无上;此外,装饰构件上的龙型图案、龙的雕塑也体现着皇帝贵为“天子”的身份。封建家族中的礼主要体现为父尊子卑,长幼有序,男女有别。传统的四合院民居的布局讲究正室居中,左右两厢对称在旁,这实际上是宗法伦理中“礼”的体现。在居室建筑的安排上父母居于正屋,并且安排在整个组群的中轴线上,以显示其在家庭地位中的至尊。在正屋的两边,对称排列东西两房,归子辈居住,称为“厢房”,正房与厢房在建筑规模、室内装饰与陈设上也有尊卑之分。此外,在四合院的最前面有倒座,最后面有罩房,男仆住倒座,女仆住罩房,男女相见时候非常少。因此,长幼有序、男女有别的封建礼制也反过来被建筑形式所加强。 三、宗教意识 宗教建筑在欧洲建筑中占有主流地位,与此相反,在古代中国神权是低于君权的,因此中国宗教建筑相对于代表君权的建筑而言始终处于从属地位。中国宗教建筑的艺术风格没有过分地去夸张神的力量来衬托人类的渺小,而是始终保持人的理性,并且人的理性正是儒家所特别重视的。宗教建筑在我国传统建筑文化中也占有重要的地位,我国的宗教以道教和佛教为主。中国建筑文化以博大的胸襟吸收其他异族的宗教建筑风格,并经过中国文化的洗礼,成为中国特有建筑文化的重要部分。我国现存的宗教建筑中,佛教寺庙占多数。佛教建筑有塔、寺、石窟三种主要类型,佛教意识决定并影响着佛教建筑的特点。如佛塔的层层向上的形式,将人们的目光引向上苍,代表佛教徒摆脱现世苦难、向往天国的愿望。莲花寓意佛地净土的洁净高雅,是佛教建筑中的常用装饰图。放生池是佛家普度、众生慈悲为怀的体现。道教是我国土生土长的宗教,它是由殷商时期的鬼神自然崇拜,战国时期的方术和神仙信仰以及两汉时期的黄老学说糅合而成的。道教信奉“阴阳八卦”和“五行”学说,道教的宫观建筑就是深受这两种思想的影响。 四、民俗文化 中国传统文化之中民俗文化是一个不容忽视的重要组成部分。民俗文化诞生于百姓市井、发展于民间,相对于作为封建社会主流文化的儒家文化,民俗文化更加自由、生动、富有世俗的生活气息。它往往源自民间的生产活动、民俗活动,因此具有不同的地域特色和民族风情。民俗文化映射到建筑领域,则体现在建筑的门窗形式、围墙的形式、屋顶形式、装饰手法等。有些建筑的功能和形制就直接来源于民俗文化,比如宗庙和家祠的建立,源于人们对祖先的膜拜;戏台的搭建,是因为人们对戏剧等民俗活动的热爱。民俗文化在建筑装饰上面得到尤为鲜明的体现,建筑装饰中的木雕、砖雕、绘画等的题材多源自于一些民间传说,如八仙过海;戏剧题材,如白蛇传;更多的是用隐喻寄托一些美好的愿望,常见的有“三羊开泰”、“五蝠捧寿”等。 结语:中国的建筑体系是一个非常完整的体系,是同西方建筑完全不同的一个伟大的建筑体系。它所具有的精神与文化是现代建筑师,不管是中国的还是外国的,在创作时取之不尽的源泉。传统建筑文化是我们中华民族的祖先留给后人的珍贵精神财富,我们有义务将其深刻领会并传递下去。 作者单位:宿州学院美术学院作者简介:颜红影(1982— ),女,宿州学院,助教,主要研究方向:环境艺术设计。 参考文献: [1]崔世昌.现代建筑与民族文化.天津:天津大学出版社,2001. [2]汉宝德.中国建筑文化讲座.北京:生活读者新知三联书店,2006. [3]王振复.大地上的“宇宙”—中国建筑文化理念.上海:复旦大学出版社,2001. 商业文化 156 2011.05

传统建筑“门”制式简介

传统建筑“门”制式简介 一、门的结构 介绍门本身的结构和形态 1.门扇 常见宫廷王府大门通常为“板门”结构,宽度大多超过1m,由于过宽需要若干门板拼接,常见做法是后面加上横条木方,再用门钉将门板和横条连接,为了美观,门钉头做的大而光滑,数量有9排9列(皇家),9排7列(亲王),9排5列(郡王)。宽度较大的门扇还在门上下两头包铁皮加强,俗称“看叶”。 门扇开合需要把手,来人需要叩门,于是在门上安装了叩环和门锁镣,俗称“铺首”或“门钹”,后期铺首演变成兽头,原形是螺蛳; 门的颜色依据明史记载:亲王为红门金钉铜门环9排7列;公主府用绿门金钉铜环9排5列;公侯门用金漆的兽面锡门环;一二品为绿门兽面锡门环;三到五品为黑门锡环;六至九品为黑门铁环 2.门框 门框由左右两个框柱,上面一根平枋组成的框架固定。固定上门轴的是一条叫“连楹”的横木,两端开圆孔承受门轴,连楹则依靠叫“门簪”的木栓固定在门框上面的“上槛”上,门簪视门扇大小决定用两只或四只,露出的正面多美化成花型。

门下轴的固定与上轴不同的是,固定件除了要固定门轴外还要承受门扇的重量,因此一般多为石料制作,取名“门枕石”,门枕石左右两块,朝向门框的内侧,刻出竖向凹槽用来安放门槛,门槛内侧的门枕石由于一般看不见,基本不做装饰,外侧则不同,是整个门的装饰重点,例如石头狮子,抱鼓石等样子,所谓门墩一般就是指这部分。 3.门斗 门斗指门框上面增加的一段框架,也称“走马板”,“字板”,用来写字放匾的 二、城门,王府门规制 《周礼,冬宫考工记第六》:城分天子、诸侯、卿大夫三制,王城高9丈,诸侯高7丈,卿大夫城高5丈 《唐,营缮令》:都城每城门开三洞,大州城正门开两洞,县城只开一洞;帝王宫殿可用有鸱尾的庑殿屋顶①,五品以上官吏住宅正堂宽度不得超过五间②,用歇山顶;六品以下官吏至平民住宅正堂宽度不得超过三间,只可用悬山屋顶 《明会典》:公侯,前厅七间或五间,中厅七间,后堂七间;一品二品,厅堂五间九架,三品至五品,厅堂五间七架;六品至九品,厅堂三间七架。 《大清会典》:亲王府门厅为五间房,可开启中央三间,房顶可覆绿色琉璃,屋脊可安吻兽,门钉用9行7列;郡王府大门三间,可开启一间,门钉9行5列。二品以上官员正房只能立望兽。 ①庑殿、歇山、悬山、硬山分别代表由高到底的屋顶制式,还有一种攒尖,一般用于独立亭式建 筑,例如天坛。

中国传统文化100题

一填空题: 1. 文化是人类物质文明和精神文明的总和,也可以称之为人化。 2. 《易传》共有七篇,包括系辞传、彖传、象传、文言、说卦、杂卦、序 卦。 3. 《周易》一书内容博杂,我们可以认为它是一本筮占之书, 也是一本历史之书,亦或者是一本哲学之书。 4. 儒的最原始的意义应指专门负责办理丧葬事务的神职人员。 5.如果乾坤两卦表征中国传统文化的基本精神,则乾卦代表的是儒家的进取精神,坤卦则代表道家的柔顺精神。 6. 优秀传统对于一个民族来说,具有民族凝聚和民族复兴 等的积极作用。 7. 通行本的《周易》一书由《易经》和《易传》两部分组成。 8. 中国传统文化就其渊流来说可以理解为三教合流的过程,三教指儒 家、道家、佛教。 9. 宗法制形成于_西周_代,_秦_代以后名存实亡。 10.儒墨两家都提倡爱人,但具体所指不同,儒家之爱是有差等之爱,墨家 之爱是指兼爱。 11、就儒道释三教的关系言,我们可以认为在中国传统文化发展的历史中 存在三教合流的趋势,也可以认为是儒道互补以吸收外来文化的结果。 12、“庄周梦蝶”、“朝三暮四”说明了庄子的_相对主义__思想。 13、古代人性论中,影响较大的有孟子的“性善论”、荀子的“性 恶论”及董仲舒的“性三品说”。 14、《系辞传》中有学易的四圣道,即辞、变、象、占四条学习《易经》

的门径。 14、人性论是中国人文主义的主要理论之一。 15、孟子四端说,认为人之仁义礼智四德皆有其开端,其中恻隐之心 仁之端,羞恶之心义之端,辞让之心礼之端,是非之心智之端。 16、文化传统,是指由历史沿传而来的文化特征或个性。 17、可以将文化概括为四个层次结构,即物态文化层、制度文化层、行为 文化层、心态文化层。 二、选择题 1.对于传统文化,我们应持 D 的态度。 A. 整理国故 B.全盘否定 C.完全肯定 D.批判继承 2. “庄周梦蝶”、“朝三暮四”说明庄子 B 的哲学思想。 A.神秘主义 B.相对主义 C.虚无主义 D.浪漫主义 3. 孔子以六经教授学生,其中 D 自汉始渐成为众经之首。 A.诗经 B.礼经 C.乐经 D.易经 4. 文化是群众创造的,所体现的是群体本质,因而文化具有 A 。 A.超个人性 B.历史性 C.地域性 D.民族性。 5. 虽然孟子和荀子都认为应当以仁义治理天下,但其理论基础却不相 同,其中旬子理想的人性论基础是 B 。 A. 性善论 B.性恶论 C.性无善恶论 D.性有善有恶论 6. 荀子主张“化性起伪”,其中他所认为的伪指 B A. 虚假之言 B.圣人之言 C.帝王之言 D.百姓之言 7、文化传统是指由历史沿传而来的 A 。 A. 文化特征 B.文化现象 C.精神文明 D.物质文明 8、“至圣不凡,嬉戏六龄陈俎豆”,至圣指 B 。 A. 老子 B.孔子 C.孟子 D.庄子 10、中国古代人文主义的最大特征,是追求 C 。 A.个人理想 B.国家民主 C.群体道德与和谐 D.个人尊严与自由