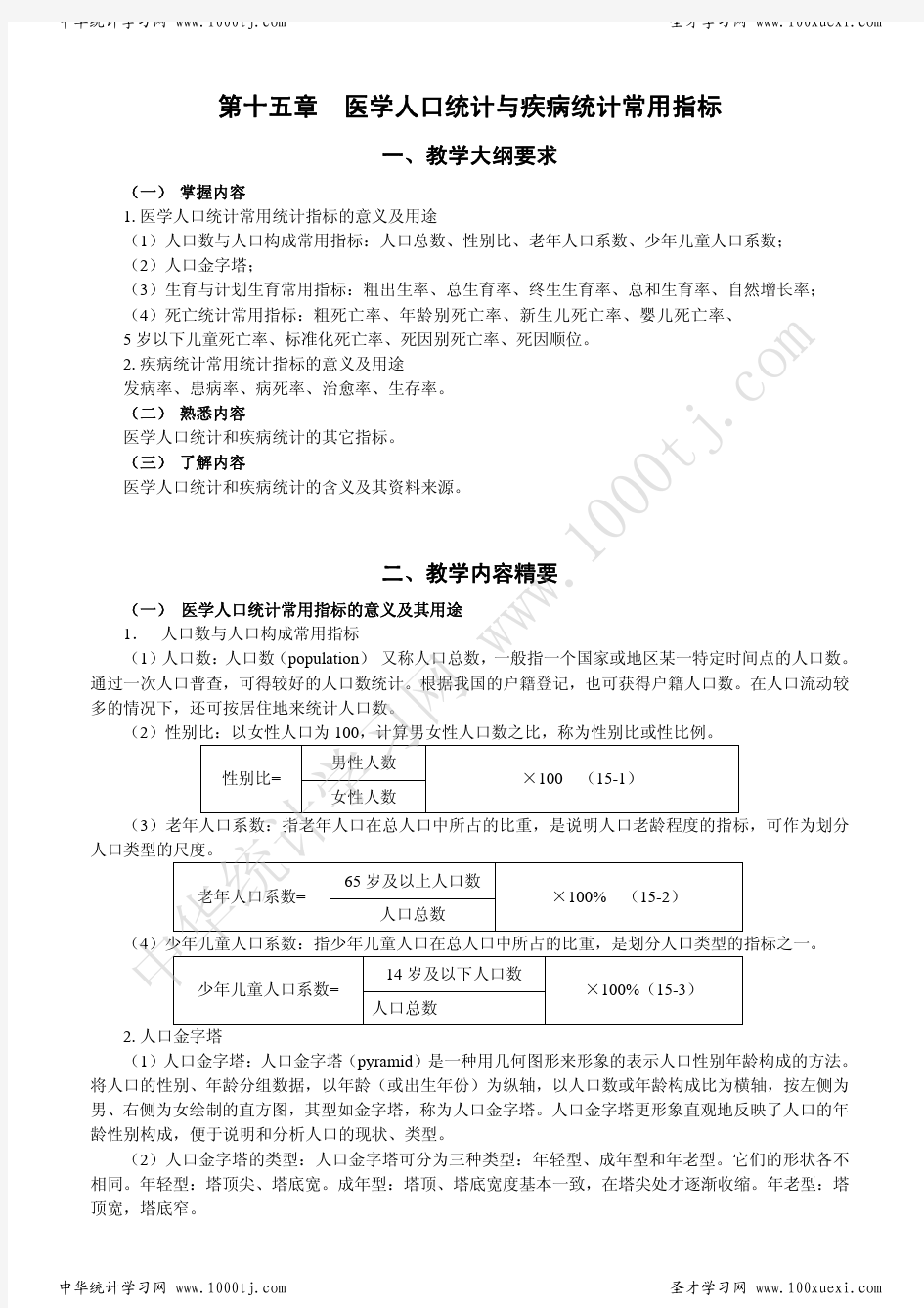

第十五章 医学人口统计与疾病统计常用指标

大单元七常用医学检查指标的解222

大单元七常用医学检查指标的解读 第01讲血常规检查(一) 第一节血常规检查第六节其它常用血生化检查 第二节尿常规检查第七节乙型肝炎血清免疫学检查 第三节粪常规检查(两对半) 第四节肝功能检查 第五节肾功能检查 分值少内容多 有难度真功夫 医学检查指标为诊断疾病的重要依据,亦是疾病治疗中需要监控的指标。

一、红细胞计数(RBC) 【正常参考区间】 新生儿:(6.0-7.0)×1012/L 婴儿:(5.2-7.0)×1012 /L 儿童:(4.2-5.2)×1012/L 成人 男:(4.0-5.5)×1012/L 女:(3.5-5.0)×1012/L 二、血红蛋白(Hb) 血红蛋白常被称为“血色素”,是组成红细胞的主要成分。【正常参考区间】 女性:110-150g/L 男性:120-160g/L 新生儿:170~200g/L 红细胞计数(RBC)及血红蛋白(Hb)的临床意义 1.红细胞/血红蛋白增多

2.红细胞/血红蛋白减少 3.血红蛋白(Hb)/红细胞数量(RBC)与贫血 1.红细胞/血红蛋白增多 ①相对增多: 频繁呕吐、出汗过多,大面积烧伤等,由于大量失水使血浆减少,血液浓缩,血中各种有形成分包括红细胞相对增多,仅为一种暂时的现象。 ②代偿性和继发性增多: 常继发于慢性肺心病、肺气肿、高原病和肿瘤患者,可引起红细胞代偿性增生; ③真性红细胞增多: 为原因不明的慢性骨髓功能亢进,红细胞计数可达(7.0-12.0)×1012 /L。 2.红细胞/血红蛋白减少 ①急性、慢性红细胞丢失过多 ②生成减少 ③红细胞破坏过多: ①急性、慢性红细胞丢失过多: 常由各种原因的出血引起,如消化道溃疡、痔疮、十二指肠钩虫病等。 ②生成减少 红细胞生成减少: 如:再生障碍性贫血;如骨髓病性贫血;巨幼细胞性贫血;慢性病贫血;肾性贫血。 血红蛋白生成减少: 如:缺铁性贫血、铁粒幼细胞性贫血、铅中毒贫血、珠蛋白合成障碍性贫血。 ③红细胞破坏过多: 包括红细胞内异常:如膜结构缺陷,导致的遗传性球形红细胞增多症等;酶活性缺陷,导致的葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺陷等;珠蛋白肽链量改变及分子结构变异导致的血红蛋白病等。 红细胞外异常:如血清中存在红细胞抗体或补体导致的自身免疫性溶血性贫血;机械性、化学、物理及生物因素、脾亢等红细胞破坏过多。

人口统计学题库讲解

8、性别比指总人口中男女人口数间的对比比例关系,表明当女性人口数为100时所对应的男性人口数。 9、年龄别性别比指相同年龄组的男女人口数之间的对比比例关系,表明某一年龄组女性人口数为10 0时所对应的相同年龄组的男性人口数。 10、出生婴儿性别比是指某年出生的婴儿中男婴和女婴的对比比例关系。 11、虚岁年龄一般是出生后当年就算一岁,以后每过一次新年便增加一岁。 12、确切年龄是从出生之日起至计算之日为止所经历的真实日数。 13、周岁年龄(实足年龄)是从出生时起至计算时为止共计经历的整年数。 14、少年人口儿童系数又称少年儿童人口比重,是指15周岁以下的少年儿童在总人口中所占的百分比。 15、年龄中位数是描述人口总体年龄构成分布状况的一个指标,是按年龄标志把人口总体划分为对等两半的那个年龄数值。 16、年龄众数指人口总体中最频繁出现的年龄值,即在年龄分布上包含人数最多的那个年龄。 17、平均年龄是综合反映人口年龄构成一般特征的指标,能说明人口年龄的集中趋势。 18、高等教育普及率通常以每万人中受过高等教育的人数表示。 19、文盲半文盲率是指不识字和识字很少的人在总人口中所占的百分比。 20、就学率是指某一时刻各级学校在学人数与相应年龄人数之百分比。 21、在业人口也称为就业人口,是指从事一定的社会劳动或经营活动,并取得劳动报酬或经营收入的那一部分人口。 22、非在业人口指我国城镇中达到劳动年龄、具有劳动能力,但没有就业,不能取得劳动报酬的那部分人口。 23、劳动适龄人口指人口总体中处在适合于劳动年龄段内的人口。 24、非劳动适龄人口指人口总体中未达到劳动年龄或超过劳动年龄的人口。 25、少年儿童人口负担系数(少儿抚养比)指人口总体中,少年儿童人口数与劳动适龄人口数之比 26、老年人口负担系数(老年抚养比)指人口总体中,老年人口数与劳动适龄人口数之比。 27、总负担系数指人口总体中,非劳动年龄人口数与劳动适龄人口数之比。

常用医学统计学方法汇总

选择合适的统计学方法 1连续性资料 1.1 两组独立样本比较 1.1.1 资料符合正态分布,且两组方差齐性,直接采用t检验。 1.1.2 资料不符合正态分布,(1)可进行数据转换,如对数转换等,使之服从正态分布,然后对转换后的数据采用t检验;(2)采用非参数检验,如Wilcoxon检验。 1.1.3 资料方差不齐,(1)采用Satterthwate 的t’检验;(2)采用非参数检验,如Wilcoxon检验。 1.2 两组配对样本的比较 1.2.1 两组差值服从正态分布,采用配对t检验。 1.2.2 两组差值不服从正态分布,采用wilcoxon的符号配对秩和检验。 1.3 多组完全随机样本比较 1.3.1资料符合正态分布,且各组方差齐性,直接采用完全随机的方差分析。如果检验结果为有统计学意义,则进一步作两两比较,两两比较的方法有LSD检验,Bonferroni法,tukey 法,Scheffe法,SNK法等。 1.3.2资料不符合正态分布,或各组方差不齐,则采用非参数检验的Kruscal-Wallis法。如果检验结果为有统计学意义,则进一步作两两比较,一般采用Bonferroni法校正P值,然后用成组的Wilcoxon检验。 1.4 多组随机区组样本比较 1.4.1资料符合正态分布,且各组方差齐性,直接采用随机区组的方差分析。如果检验结果为有统计学意义,则进一步作两两比较,两两比较的方法有LSD检验,Bonferroni法,tukey 法,Scheffe法,SNK法等。 1.4.2资料不符合正态分布,或各组方差不齐,则采用非参数检验的Fridman检验法。如果检验结果为有统计学意义,则进一步作两两比较,一般采用Bonferroni法校正P值,然后用符号配对的Wilcoxon检验。 ****需要注意的问题: (1)一般来说,如果是大样本,比如各组例数大于50,可以不作正态性检验,直接采用t 检验或方差分析。因为统计学上有中心极限定理,假定大样本是服从正态分布的。 (2)当进行多组比较时,最容易犯的错误是仅比较其中的两组,而不顾其他组,这样作容易增大犯假阳性错误的概率。正确的做法应该是,先作总的各组间的比较,如果总的来说差别有统计学意义,然后才能作其中任意两组的比较,这些两两比较有特定的统计方法,如上面提到的LSD检验,Bonferroni法,tukey法,Scheffe法,SNK法等。**绝不能对其中的两

第二章:人口状态统计指标

一、基本概念 1、少年儿童人口系数:又称少年儿童比重,是指14周岁及以下的少年儿童在总人口中所占的百分比。其水平的高低可以用来反映人口总体的年轻或者年老化程度。 2、老年人口系数:又称老年人口比重,是指老年人口在总人口中所占的百分比。其水平的高低也可以反映人口总体的年龄结构特征。 3、年龄中位数:是描述人口总体年龄构成分布状况的一个指标,是按年龄标志把人口总体划分为对等两半的那个年龄数值。由于年龄中位数是根据标志值所处的重点位置来确定的,不受极大或极小年龄数值的影响,具有位置平均数的性质,所以可以用来反映整个人口总体的年龄水平。 4、平均年龄:是综合反映人口年龄构成一般特征指标,具有说明人口年龄的集中趋势的性质。因此,它可以用来作某一人口总体在不同时点上或同一时点上不同人口总体间进行比较。 5、年龄众数:指人口总体中最频繁出现的年龄值,也即在年龄分布上包含人数最多的那个年龄。和年龄中位数一样不是根据人口总体的全部年龄值,而是根据其所处的特殊位置有关的一部分年龄值计算的。 6、性别比:指总人口中男女人数间的对比比例关系,表明当女性人口数位100对应的男性人口数。 7、出生婴儿性别比:它是反映某年出生的婴儿中男女两性间的对比比例关系,它是影响总人口性别比的重要因素之一。 8、少年儿童负担系数:又称少儿抚养比,指总人口中少年儿童人数与劳动适龄人数之比。它表明平均每100名劳动适龄人口负担多少少年儿童。 9、老年人口负担系数:又称老年抚养比,指人口总体中老年人口数与劳动适龄人数之比。它表明平均每100名劳动适龄人口负担多少个老年人。 10、总负担系数:指人口总体中非劳动适龄人口数与劳动适龄人口数之比。它表明平均每100名劳动适龄人口负担多少个非劳动适龄人口。 11、劳动适龄人口:指人口总体中处于适合于劳动年龄段内的人口。目前国际上通用的年龄界限是15—64岁。 二、思考题 1、什么是时点人口数?统计时点人数应注意哪些问题? 答:时点人口数是一个静态指标,是指某一时刻或某一瞬间状态下的人口。统计时点人数应注意以下几点:一是确定时间点;二是确定统计的范围;三是确定人口统计的范畴。 2、人口年龄构成类型可以分为几种?划分这些类型的指标有哪些? 答:人口年龄构成类型是根据不同年龄的人口在总人口中的比重来决定人口总体的年龄结构类型的方法。人口年龄构成类型可分为年轻型、成年型和老年型三种。划分人口年龄构成类型的指标主要有少年儿童人口系数、老年人口系数、老化指数和年龄中位数四个指标。具体如下: 3、人口老化和老年型人口是同一概念吗? 答:人口老化和老年型人口不是同一个概念,但是它们之间有一定的联系。老年型人口

常用医学检查指标及其临床意义

一、血常规检查 1.白细胞计数 (1)正常值参考范围 成人:(4~10)×109/L; 新生儿:15~20×109/L 高于成人 6月-2岁:5~12×109/L (2)检查结果的临床意义 ●减少: 疾病:再障,白血病,粒细胞缺乏症 药物:肿瘤化疗、磺胺、解热镇痛药、抗生素等。特殊感染:伤寒、副伤寒、结核、病毒、寄生虫等其他:放射治疗、化学品 ●增加: 生理性增高见于新生儿,月经期,分娩,情绪变化等。 病理性:细菌感染,白血病,恶性肿瘤,糖尿病酮症酸中毒,化学药中毒。 2.白细胞分类计数 (1)正常值参考范围 中性粒细胞(N):~ 嗜酸性粒细胞(E):~ 嗜碱性粒细胞(B):~ 淋巴细胞(L):~ 单核细胞(M):~ (2)检查结果的临床意义 中性粒细胞(N): 增加:急性化脓性感染(可伴有核左移);中毒;急性出血,白血病,某些恶性肿瘤及组织损伤等。 减少:基本与白细胞总数减少相同。 嗜酸性粒细胞(E): 增加:过敏性疾病与皮肤病;寄生虫;血液病;用药。 减少:疾病(伤寒、副伤寒);长期应用肾上腺皮质激素。 嗜碱性粒细胞(B): 增加:某些血液病,如慢性粒细胞性及嗜碱性粒细胞性白血病;铅中毒等 淋巴细胞(L): 增加:某些细胞及病毒感染(百日咳、传染性单核细胞增多症);淋巴细胞性白血病;排斥反应。 减少:传染病急性期、放射病、细胞免疫缺陷病、长期应用肾上腺皮质激素。相对性淋巴细胞减少见于中性粒细胞比例增高时。 单核细胞(M):增加:传染病或寄生虫病;血液病;亚急性细菌性心内膜炎。 3.红细胞计数 (1)正常值参考范围 男性:(~)×1012 女性:(~)×1012 新生儿:(6~7)×1012 (2)检查结果的临床意义 增多: 相对增多:血液浓缩, 绝对增多:原发性或继发性红细胞增多症,病理代偿性和继发性:先天性心脏病,肺心病,高原性心脏病,慢性一氧化碳中毒等。 减少: 造血物质缺乏 造血功能低下 红细胞破坏或丢失过多继发性:各种炎症、结缔组织病 4.血红蛋白 (1)正常值参考范围 男:120-160g/L 女:110-150g/L 新生儿:70-200g/L (2)检查结果的临床意义 增加: 疾病:肺原性心脏病、先天性心脏病、真性红细胞增多症、高原病。大细胞高色素贫血(巨幼红细胞性贫血)。 创伤:失水,大面积烧伤 用药:维生素K,硝酸甘油 减少: 出血:减少程度和红细胞一致 疾病: 血红细胞减少比红细胞减少严重:缺铁性贫血、慢性失血; 红细胞减少比血红细胞减少严重:大细胞高色素贫血。 5.血小板计数 (1)正常值参考范围 (100~300)×109/L (2)检查结果的临床意义 减少: 生成减少:再障、急性白血病、骨髓转移瘤、骨髓纤维化

常用医学检查指标及其临床意义(完整版)

常用医学检查指标及其临床意义 医学检查指标为诊断疾病的重要依据,亦是疾病治疗中需要监控的指标。药师在参与设计临床药物治疗方案时,要善于学习和掌握常用医学检查的基础数据,并了解其指标的主要临床意义,以便于与医师沟通,观察疾病的病理状态和进程,对药物治疗方案和疾病的监测指标作出判断,提高疗效和减少药品不良反应的发生机率。 第一节血常规检查 血液是在中枢神经的调节下由循环系统流经全身各器官的红色粘稠液体,血液在血管内流动而形成血流,具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。一般成人的血液占体重的8%~9%,总量为5000~6000ml,血液的pH为7.35~7.45,比重为1.050~1.060。 血液中的成分可分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。血浆为去细胞后的液体部分,占血液总量的55%~60%。血浆中除去91%~92%的水分外,还包括有蛋白质、葡萄糖、无机盐、酶、激素等;而血细胞在正常情况下主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。血液检查的内容通常包括红细胞、白细胞、血红蛋白及血小板等参数的检查。 一、白细胞计数(WBC) (一)简述 白细胞是无色有核细胞,正常的外周血液中常见有中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、淋巴细胞和单核细胞。 参考范围:成人末梢血:(4.0~10.0)×109/L 成人静脉血:(3.5~10.0)×109/L 新生儿:(15.0~20.0)×l09/L 6个月~2岁儿童:(5.0~12.0)×109/L (二)临床意义 1.白细胞减少: (1)疾病:主要见于流行性感冒、麻疹、粒细胞缺乏症、再生障碍性贫血、白血病等疾病。 (2)用药:应用磺胺药、解热镇痛药、部分抗生素、抗甲状腺制剂、抗肿瘤药等。 (3)特殊感染:如革兰阴性菌感染(伤寒、副伤寒)、结核分枝杆菌感染、病毒感染(风疹、肝炎)、寄生虫感染(疟疾)。 (4)其他:放射线、化学品(苯及其衍生物)等的影响 2.白细胞增多: (1)生理性 主要见于月经前、妊娠、分娩、哺乳期妇女,剧烈运动、兴奋激动、饮酒、餐后等。新生儿及婴儿明显高于成人。 (2)病理性: 主要见于各种细菌感染(尤其是金葡菌、肺炎链球菌等化脓菌感染)、慢性白血病、恶性肿瘤、尿毒症、糖尿病酮症酸中毒以及有机磷农药、催眠药等化学药的急性中毒。 影响白细胞计数的因素较多,其总数高于或低于正常值均为异常现象,必要时应结合白细胞分类计数和白细胞形态等指标综合判断。 二、白细胞分类计数(DC) 白细胞是一个“大家族”,正常血液中白细胞以细胞质内有无颗粒而分为有粒和无粒两大类,前者粒细胞根据颗粒的嗜好性分为中性、嗜酸性、嗜碱性三种;后者包括单核细胞、淋巴细胞。每类细胞的形态、功能、性质各异。 参考范围: 中性粒细胞:0.50~0.70(50%~70%) 嗜酸性粒细胞:0.01~0.05(1%~5%) 嗜碱性粒细胞:0~0.01(0%~l%) 淋巴细胞:0.20~0.40(20%~40%) 单核细胞:0.03~0.08(3%~8%) (一)中性粒细胞 中性粒细胞为血液中的主要吞噬细胞,在白细胞中占的比例昀高,在急性感染中起重要作用,具有吞噬和杀灭病毒、疟原虫、隐球菌、结核分枝杆菌等的作用。中性粒细胞计数增减的临床意义如下。 1.中性粒细胞增多 (1)急性、化脓性感染:

常用医学统计学方法汇总

选择合适的统计学方法 1 连续性资料 1.1 两组独立样本比较 1.1.1 资料符合正态分布,且两组方差齐性,直接采用t 检验。 1.1.2 资料不符合正态分布,(1)可进行数据转换,如对数转换等,使之服从正态分布,然后对转换后的数据采用t 检验;(2)采用非参数检验,如Wilcoxon 检验。 1.1.3 资料方差不齐,(1)采用Satterthwate 的t '检验;(2)采用非参数检验,如Wilcoxon 检验。 1.2 两组配对样本的比较 1.2.1 两组差值服从正态分布,采用配对t 检验。 1.2.2 两组差值不服从正态分布,采用wilcoxon 的符号配对秩和检验。 1.3 多组完全随机样本比较 1.3.1 资料符合正态分布,且各组方差齐性,直接采用完全随机的方差分析。如果检验结果 为有统计学意义,则进一步作两两比较,两两比较的方法有LSD检验,Bonferroni法,tukey 法,Scheffe 法,SNK 法等。 1.3.2 资料不符合正态分布,或各组方差不齐,则采用非参数检验的Kruscal -Wallis 法。如 果检验结果为有统计学意义,则进一步作两两比较,一般采用Bonferroni 法校正P 值,然后用成组的Wilcoxon 检验。 1.4 多组随机区组样本比较 1.4.1 资料符合正态分布,且各组方差齐性,直接采用随机区组的方差分析。如果检验结果为有统计学意义,则进一步作两两比较,两两比较的方法有LSD 检验,Bonferroni 法,tukey 法,Scheffe 法,SNK 法等。 1.4.2 资料不符合正态分布,或各组方差不齐,则采用非参数检验的Fridman 检验法。如果 检验结果为有统计学意义,则进一步作两两比较,一般采用Bonferroni 法校正P 值,然后用符号配对的Wilcoxon 检验。 **** 需要注意的问题: (1)一般来说,如果是大样本,比如各组例数大于50,可以不作正态性检验,直接采用t 检验或方差分析。因为统计学上有中心极限定理,假定大样本是服从正态分布的。 (2)当进行多组比较时,最容易犯的错误是仅比较其中的两组,而不顾其他组,这样作容易增大犯假阳性错误的概率。正确的做法应该是,先作总的各组间的比较,如果总的来说差别有统计学意义,然后才能作其中任意两组的比较,这些两两比较有特定的统计方法,如上面提到的LSD 检验,Bonferroni 法,tukey 法,Scheffe 法,SNK 法等。** 绝不能对其中的两 组直接采用t检验,这样即使得出结果也未必正确**

人口统计复习题

2010——2011学年第二学期全院素质教育选修课 《人口统计》复习题(2011.6) 一、回答下列问题 1、人口统计指标的计算原则是什么? 2、什么是人口再生产? 3、什么是静止人口?它有哪些性质? 4、计算人口密度指标时应注意哪些问题? 5、人口增长率和人口自然增长率有什么不同? 6、普查工作分为哪几个阶段? 7、什么是性别构成?影响性别构成变化的因素有哪些? 8、什么是人口年龄构成?在国际上按人口年龄构成把人口划分为哪三种类型?区分年龄构成类型一般有哪几种方法? 9、什么是封闭人口和开放人口? 10、年龄中位数和平均年龄有什么不同? 11、对人口社会构成通常采用哪些标志进行研究? 二、现有某市2009年各年龄组妇女人数和生育人数资料: 要求计算:(1)各年龄组生育率;(2)育龄妇女总生育率;(3)总和生育率;(4)终身生育率。 注:计算结果保留数位同于所给资料。

三、已知某地区育龄妇女生育率及生存率资料如下: 附:已知出生婴儿中女婴占48%。 要求据上述资料计算:(1)该地区育龄妇女的总生生育率;(2)该地区的粗人口再生产率;(3)该地区的净人口再生产率;(4)该地区的平均世代间隔年数;(5)人口内在自然增长率。 注:计算结果中,平均世代间隔年数保留二位小数,其余保留数位同于所给资料。 四、试推导人口增长加倍时间的计算公式,并计算平均每年人口增长速度为0.5%,1.5%和3.0%时的人口增长加倍时间。 五、某市1997年底有人口367万人,1998年全年出生56,826人,死亡23,063人,迁入10,958人。迁出4,721人。试计算该市1998年人口增长率、人口自然增长率、出生率、死亡率、迁入率、迁出率和净迁移率。 六、某地1996年各年龄组人口数资料如下表:

常用医学计算公式

不同年龄每日需水量计算式 年龄每日需水量计算式 成人体重(kg)×40(ml) 10~14岁体重(kg)×[50~80(ml)] 8~9岁体重(kg)×[70~100(ml)] 4~7岁体重(kg)×[90~110(ml)] 2~3岁体重(kg)×[100~110(ml)] 1~2岁体重(kg)×[120~160(ml)] 肌酐清除率计算 肥胖中度:=SW+SW×(0.31~0.30) 重度:=SW+SW×(0.31~0.50) 瘦弱:=SW-SW×(0.11~0.20) 严重瘦弱:= SW-SW×0.20(及其0.21以上) 体重指数 体重指数=体重(kg)/BSA(m2) 正常值:男20~25,女19~24(超过此指数为肥胖) 体表面积计算

中国成年男性 BSA=0.00607H+0.0127W-0.0698 中国成年女性BSA=0.00586H+0.0126W-0.0461 小儿体表面积BSA=0.0061H+0.0128W-0.1529 新 30公斤以上:(W-30)*0.02+1.05 30公斤以下:W*0.035+0.1 静息能量消耗计算 Harris-Benedict计算公式: 女性:REE(Kcal/d)=655+9.6W+1.7H-4.7A 男性:REE(Kcal/d)=66+13.7W+5.0H-6.8A [W=体重(Kg);H=身高(cm);A=年龄(岁)] 应补生理盐水(ml)=[142-病人血Na+(mmol/L)]×体重(kg)×3.888 应补3%氯化钠=[142-病人血Na+(mmol/L)]×体重(kg)×1.1666 应补5%氯化钠(ml)=[142-病人血Na+(mmol/L)]×体重(kg)×0.7 女性可选用下列公式 应补钠总量(mmol)=[142-病人血Na+(mmol/L)]×体重(kg)×0.5 应补氯化钠总量(g)=[142-病人血Na+(mmol/L)]×体重(kg)×0.03 应补生理盐水(ml) =[142-病人血Na+(mmol/L)]×体重(kg)×3.311 应补3%氯化钠(ml)=[142-病人血Na+(mmol/L)]×体重(kg)×0.993 应补5%氯化钠(ml)=[142-病人血Na+(mmol/L)]×体重(kg)×0.596

常用医学统计学方法的选择

常用医学统计学方法的选择 1. 多组率的比较用卡方检验(χ2检验,chi-square test) 直接用几个率的数值比较,与直接用原始数据录入比较,结果会有什么不同?卡方值会受样本量的影响,样本越多,卡方值越大。 2.多组计量资料比较采用方差分析(F检验) ,不能用t检验。当方差分析结果为P<0.05时,只能说明k组总体均数之间不完全相同。若想进一步了解哪两组的差别有统计学意义,需进行多个均数间的多重比较,即SNK-q检验(多个均数两两之间的全面比较)、LSD-t检验(适用于一对或几对在专业上有特殊意义的均数间差别的比较)和Dunnett检验(适用于k-1个实验组与一个对比组均数差别的多重比较)。 3.非正态分布多组数据之间比较选用非参数检验、单样本中位数检验(符号检验和Wilcoxon 检验)、双样本中位数检验(Mann-Whitney 检验)、方差分析(Kruskal-Wallis、Mood 中位数和Friedman 检验) 4.按血糖水平从低到高分成多组,进行多组之间死亡率的比较,由于死亡率同样受年龄、性别、病史、您身边的论文好秘书:您的原始资料与构思,我按您的意思整理成优秀论文论著,并安排出版发表,扣1550116010 、766085044自信我会是您人生路上不可或缺的论文好秘书血脂等因素的影响,所以需选取合适统计方法实现“调整年龄、性别等危险因素后,按血糖分组进行死亡率的比较(由血糖从低到高分成的4组)”。 ①年龄是定量变量(是数值),调整年龄的方法可在Logistic回归中运用,连续性变量年龄加入covariate中,当成协变量,就可以调整年龄,age-adjusted odds ratio就能得到了。 ②性别性别是二分类变量,不是定量变量,不可在LOGISTIC回归里比较。调整性别可在卡方检验中采取分层的方法比较。 如果为多分类LOGISTIC回归,在选择用multinomianl LOGISTIC回归中,可选入年龄等进入covariate,观察年龄的配比情况。可把性别选入factors(自变量)。这样可以实现调整年龄、性别等危险因素。 5.回顾性研究(1)临床妊娠率和女性年龄的关系+(2)男性影响临床妊娠的精子参数比较: 数据类型及变量的说明:y:计量 拟采用的分析方法:卡方检验 拟采用的分析软件:spss 原始数据附件及格式:word表 能否用其他方法统计分析:可用卡方分割,调整检验水准(根据比较的次数N,校正后的检验水准为0.05/N)。 6.重复t检验:多个样本均数间的两两比较(又称多重比较)不宜用t检验,因为重复数次,t 检验将增加第一类错误的概率,使检验效率降低。此时宜用方差分析,并在此基础上用两两比较方法(如.SNK、LSD、Duncan法等)。 对于同一对均数间的差异,用t检验无显著性,而两两比较可能有显著性,可见错误选用统计方法将推出错误结论。 统计方法的选择: 分计量、计数、等级资料三

血常规检查-肝功能检查-血生化检查-尿常规检查常用医学检查指标及其临床意义

常用医学检查指标及其临床意义 一、血常规检查 1.白细胞计数 (1)正常值参考范围 成人:(4~10)×10*9/L;新生儿:15~20×10*9/L 高于成人;6月-2岁:5~12×10*9/L (2)检查结果的临床意义 减少:疾病:再障,白血病,粒细胞缺乏症 药物:肿瘤化疗、磺胺、解热镇痛药、抗生素等。 特殊感染:伤寒、副伤寒、结核、病毒、寄生虫等 其他:放射治疗、化学品 增加:生理性增高见于新生儿,月经期,分娩,情绪变化等。 病理性:细菌感染,白血病,恶性肿瘤,糖尿病酮症酸中毒,化学药中毒。 2.白细胞分类计数 (1)正常值参考范围 中性粒细胞(N):0.50~0.70;嗜酸性粒细胞(E):0.01~0.05;嗜碱性粒细胞(B):0.0~0.01;淋巴细胞(L):0.20~0.40;单核细胞(M):0.01~0.08 (2)检查结果的临床意义 中性粒细胞(N):增加:急性化脓性感染(可伴有核左移);中毒;急性出血,白血病,某些恶性肿瘤及组织损伤等。 减少:基本与白细胞总数减少相同。 嗜酸性粒细胞(E):增加:过敏性疾病与皮肤病;寄生虫;血液病;用药。 减少:疾病(伤寒、副伤寒);长期应用肾上腺皮质激素。 嗜碱性粒细胞(B):增加:某些血液病,如慢性粒细胞性及嗜碱性粒细胞性白血病;铅中毒等淋巴 细胞(L): 增加:某些细胞及病毒感染(百日咳、传染性单核细胞增多症);淋巴细胞性白 血病;排斥反应。 减少:传染病急性期、放射病、细胞免疫缺陷病、长期应用肾上腺皮质激素。 相对性淋巴细胞减少见于中性粒细胞比例增高时。 单核细胞(M):增加:传染病或寄生虫病;血液病;亚急性细菌性心内膜炎。 3.红细胞计数 (1)正常值参考范围 男性:(4.5~5.5)×10*12;女性:(3.5~5.0)×10*12;新生儿:(6~7)×10*12 (2)检查结果的临床意义 相对增多:血液浓缩, 绝对增多:原发性或继发性红细胞增多症,病理代偿性和继发性:先天性心脏病,肺心病,高原性心脏病,慢性一氧化碳中毒等。 减少:造血物质缺乏,造血功能低下,红细胞破坏或丢失过多继发性:各种炎症、结缔组织病 4.血红蛋白 (1)正常值参考范围 男:120-160g/L;女:110-150g/L;新生儿:70-200g/L; (2)检查结果的临床意义 增加:疾病:肺原性心脏病、先天性心脏病、真性红细胞增多症、高原病。大细胞高色素贫血(巨幼红细胞性贫血)。 创伤:失水,大面积烧伤

人口统计学题库讲解

人口统计学题库 一、填空 1、人口统计学的研究对象包括3个方面:人口现象的数量特征及其关系、人口再生产过程及其模式、人口发展趋势。 2、人口统计学的研究方法主要包括一般研究方法和特殊研究方法。 3、人口统计指标必须具备3个基本要素:指标名称、指标计量、指标特定范畴。 4、按照指标所反映的人口现象的时间属性不同,可分为人口静态指标和人口动态指标。 5、按照指标所反映的人口现象的规模和数量关系不同,可分为绝对数指标和相对数指标。 6、按照指标所反映的研究对象的性质不同,可分为各个不同类别的指标族。 7、人口数具有确定的时间、确定的地点和确定的人口范畴等基本特点。 8、人口数按其反映的时间范围的不同,有时点人口数和时期人口数两种表现形式。 9、平均人口数反映一个国家或地区的人口在一定时期的平均规模,是人口研究中最基础的 指标之一。1、按统计分析的目的不同,描述人口性别构成关系的基本指标有两种,即性比重和性别比 1、在我国计算年龄的口径基本上有周岁年龄、确切年龄和虚岁年种 1、人口年龄构成的基本指标有平均年龄、年龄中位数、年龄众数、少年儿童人口系数、老年人口数和老化指数 1人口年龄结构类型是根据不同年龄的人口在总体中的比重来划分的通常采用少年儿童人口系数老年人口系数老化指数和年龄中位数个指标把人口年龄结构类型划分为年轻型成年型和老年型 1、从经济标志出发来研究人口构成可将人口总体划分为在业人口和非在业人口 1、根据非劳动适龄人口的年龄构成,有少年儿童人口负担系数、老年人口负担系数和总负担系种 1、死亡人数常以大写英文字表示。在统计死亡人数时,往往需要进一步分析其构成,即可根死亡人口的性别、年龄和死亡原因等分别予以统计 、死亡率分析主要包括以下几个指标:粗死亡率、年龄别死亡率、婴儿死亡率17.18、在死亡分析中常同时使用两类指标,即死亡人数和死亡率,前者说明死亡的规模,后者说明死亡的速度和趋势,两者相互联系、相互补充 19、婴儿死亡率是反映一个国家或地区医疗卫生条件、社会经济实力、人民生活水平以及科技发展水平的重要指标,也是衡量人口素质的重要依据之一。 20、生命表是研究同时出生的一批人生命过程的分析表,是分析人口生命过程的重要模型。 从生命表的结构看,生命表由7个基本元素组成:年龄;尚存人数;表上死亡人数;平均生存人数;死亡概率;平均生存人年数累计;平均预期寿命。 21、人口迁移必须包括下列三层意思:首先是常住地的改变,临时居住地点的变动只能叫人口流动;其次是具有明确的目的性和动因,从而使人口迁移具有稳定性和永久性倾向,最后是越过特定的地城范围,在我国最小的迁移距离一般规定为乡、镇,在乡、镇内部的人口移动就不算迁移。 22、按人口迁移所跨越的行政地域划分,可分为国内迁移和国际迁移。 23、按人口迁移的经济地域划分,可分为城市间人口迁移、乡村间人口迁移和城乡间人口迁移三类。 24、按人口迁移的原因划分,有政治性迁移、经济性迁移和社会性迁移。 25、按人口迁移的意愿划分,可分为自愿性迁移和强制性迁移。 26、国际迁移指人口由一国移居到另一国,这不仅要经过原居住国有关机构的批准,还必须取得迁往国专门机构的准许。 2、国际迁移是当今世界较为广泛的现象,主要有国际移民、客籍劳工和国际难民等形式 2、按人口迁移居住的时间长短划分为永久性人口迁移和非永久性人口迁移,按人口迁移的数量划为个人或家庭迁移和群体性迁移等 2、迁移数的规模大小主要由迁人人口、迁出人口、净迁移人口及总迁移人口等指标来表明,这些标是反映人口迁移数的基本指标 3、流动人(FloatingPopulation实际上应包括两方面的人口,即流入人口和流出人口 3、一定时期一定地区的人口流动状况,可以通过人口流动数量、流向、构成和流动特点等指标来行描述和分析 3、婚姻状况一般分为已婚、离婚、丧偶、未婚种状态

常用医学检查指标的解读 很理想 已打印汇总

大单元七常用医学检查指标的解读 第一节血常规检查第六节其它常用血生化检查 第二节尿常规检查第七节乙型肝炎血清免疫学检查 第三节粪常规检查(两对半) 第四节肝功能检查 第五节肾功能检查 医学检查指标为诊断疾病的重要依据,亦是疾病治疗中需要监控的指标。为我所用!!! 第一节血常规检查 小单元细目要点 (1)红细胞计数 (2)血红蛋白常用指标及其临床意义血常规检查(3)白细胞计数与分类 (4)血小板计数

)RBC一、红细胞计数(【正常参考区间】)×10 新生儿:(6.0-7.012/L 10)婴儿:(5.2-7.0 ×12/L 10 4.2-5.2)×: 儿童(成12/L 人12(男:4.0-5.5) 10/L× (女:3.5-5.0 10×/L 12) 1 二、血红蛋白(Hb) 血红蛋白常被称为“血色素”,是组成红细胞的主要成分。 【正常参考区间】

女性:110-150g/L 男性:120-160g/L 新生儿:170~200g/L 红细胞计数(RBC)及血红蛋白(Hb)的临床意义 1.红细胞/血红蛋白增多 2.红细胞/血红蛋白减少 3.血红蛋白(Hb)/红细胞数量(RBC)与贫血 1.红细胞/血红蛋白增多 ①相对增多: 频繁呕吐、出汗过多,大面积烧伤等,由于大量失水使血浆减少,血液浓缩,血中各种有形成分包括红细胞相对增多,仅为一种暂时的现象。 ②代偿性和继发性增多: 常继发于慢性肺心病、肺气肿、高原病和肿瘤患者,可引起红细胞代偿性增生; ③真性红细胞增多: 10 /L 为原因不明的慢性骨髓功能亢进,红细胞计数可达(7.0-12.0) 12。× 血红蛋白减少红细胞/ 2.①急性、慢性红细胞丢失过多 ②生成减少 ③红细胞破坏过多: ①急性、慢性红细胞丢失过多: 常由各种原因的出血引起,如消化道溃疡、痔疮、十二指肠钩虫病等。 ②生成减少红细胞生成减少: 如:再生障碍性贫血;如骨髓病性贫血;巨幼细胞性贫血;慢性病贫血;肾性贫血。 血红蛋白生成减少: 如:缺铁性贫血、铁粒幼细胞性贫血、铅中毒贫血、珠蛋白合成障碍性贫血。 ③红细胞破坏过多: 包括红细胞内异常:如膜结构缺陷,导致的遗传性球形红细胞增多症等;酶活性缺陷,导致的葡萄糖 -6-磷酸脱氢酶缺陷等;珠蛋白肽链量改变及分子结构变异导致的血红蛋白病等。红细胞外异常:如血清中存在红细胞抗体或补体导致的自身免疫性溶血性贫血;机械性、化学、物理 及生物因素、脾亢等红细胞破坏过多。)与贫血/红细胞数量(RBC 3.血红蛋白(Hb) )能更好地反映贫血的程度。)比红细胞数量(RBCRBC及Hb减少。血红蛋白(Hb贫血——即 贫血按严重程度可分为: 90 g/L;轻度贫血, Hb量在> 90g/L;量在61~中度贫血, Hb ;31~60g/L 重度贫血,Hb量在;量<30g/L 极重度贫血,Hb →→→6090→ 30 ”。具体指“”至”,“”具体指“至备注:此处老师说的区间“ 306031-606090 61-902 三、白细胞计数(WBC)

医学统计学重点图表总结

定量资料统计描述常用的统计指标及其适用场合 描述内容指标意义适用场合 平均水平均数个体的平均值对称分布 几何均数平均倍数取对数后对称分布 中位数位次居中的观察值 ①非对称分布;②半定量资料;③末端开口资料; ④分布不明 众数频数最多的观察值不拘分布形式,概略分析 调和均数基于倒数变换的平 均值 正偏峰分布资料 变异度全距观察值取值范围不拘分布形式,概略分析 标准差(方差)观察值平均离开均 数的程度 对称分布,特别是正态分布资料 四分位数间距居中半数观察值的 全距 ①非对称分布;②半定量资料;③末端开口资料; ④分布不明 变异系数标准差与均数的相 对比 ①不同量纲的变量间比较;②量纲相同但数量级相 差悬殊的变量间比较 4. 常用统计图有哪些?分别适用于什么分析目的? 常用统计图的适用资料及实施方法 条图组间数量对比用直条高度表示数量大小 直方图定量资料的分布用直条的面积表示各组段的频数或频率 百分条图构成比用直条分段的长度表示全体中各部分的构成比 饼图构成比用圆饼的扇形面积表示全体中各部分的构成比 线图定量资料数值变动线条位于横、纵坐标均为算术尺度的坐标系 半对数线图定量资料发展速度线条位于算术尺度为横坐标和对数尺度为纵坐标的坐标系 1

1 散 点 图 双变量间的关联 点的密集程度和形成的趋势,表示两现象间的相关关系 箱 式 图 定量资料取值范围 用箱体、线条标志四分位数间距及中位数、全距的位置 茎 叶 图 定量资料的分布 用茎表示组段的设置情形,叶片为个体值,叶长为频数 定性资料统计描述常用的统计指标及其适用场合 指标 计算公式 适用场合 频率 n/N 估计总体中某一结局发生的概率 频率分布 n 1/N ,n 2/N,…..,n k /N 估计总体中所有可能结局发生的概率 强度 阳性人数/总观察人时数 估计总体中单位时间内某一结局发生的概率 比 A/B 估计两个指标的相对大小 4.常用参考值范围的制定? 参考值范围(%) 正态分布法 百分位数法 双侧 单侧 双侧 单侧 下限 上限 下限 上限 90 S X 64.1± S X 1.28- S X 1.28+ P 5~P 95 P 10 P 90 95 S X 96.1± S X 64.1- S X 64.1+ P 2.5~P 97 .5 P 5 P 95 99 S X 58.2± S X 2.33- S X 2.33+ P 0.5~P 99 .5 P 1 P 99 1.标准差与标准误的区别与联系?

医疗统计指标计算公式

医疗统计指标计算公式 1、总诊疗人次数:是指所有诊疗工作的总人次数。诊疗人次数按挂号人次数统计,包括:a病人来院就诊的门诊、急诊人次;b出诊人次数;c单项健康检查及健康咨询指导人次数;d未挂号就诊、本单位职工就诊及外出诊疗不收取挂号费的,按实际诊疗次数进行统计,不包括根据医嘱进行的各项检查、治疗、处置工作量。 2、出院人数:指所有住院后出院的人数,包括治愈、好转、未愈、死亡及其他人数。其他人数指正常分娩、未产出院、住院经检查无病出院、未治出院及健康人进行人工流产或节育手术后正常出院者。 3、每百门、急诊入院人次数=入院人数/(门诊人次+急诊人次)×100。 4、实际开放总床日数:指年内医院各科每日夜晚12点开放病床数总和,不论该床是否被病人占用,都计算在内。包括消毒和小修理暂停使用的病床,超过半年的加床。不包括因病房扩建或大修而停用的病房及临时增设病房。 5、实际占用总床日数:指医院各科每日夜晚12点实际占用病床数(即每日夜晚12点住院病人数)总和。包括实际占用的临时加床在内。病人入院后于当日12点以前死亡或因故出院的病人,作为实际占用床位1天进行统计,同时亦应统计“出院者占用总床日数”1天,入院及出院人数各1人。 6、出院者占用总床日数:是指所有出院人数的住院床日之总和。包括正常分娩、未产出院、住院经检查无病出院、未治出院及健康人进行人工流产或绝育手术后正常出院者的住院床日数。 7、平均开放病床数=实际开放总床日数/本年日历日数(365天)。 8、病床使用率=实际占用总床日数/实际开放总床日数×100%。 9、病床周转次数=出院人数/平均开放床位数。 10、病床工作日=实际占用总床日数/平均开放病床数。 11、出院者平均住院日=出院者占用总床日数/出院人数。 12、治愈率=出院人数中的(治愈人数+其他人数)/出院人数×100%。 13、好转率=出院人数中的好转人数/出院人数×100%。 14、住院病死率=出院人数中的死亡人数/出院人数×100%。 15、观察室病死率=观察室死亡人数/观察室留观病例数×100%。 16、急诊病死率=急诊死亡人数/急诊人次数×100%。 17、急诊抢救成功率=急诊抢救成功人次/急诊抢救总人次×100%。 18、入院与出院诊断符合率=入院与出院诊断符合人数/出院人数×100%。 19、住院手术前后诊断符合率=住院手术前后诊断符合人次数/住院手术人次数 ×100%。 20、病理检查与临床诊断符合率=病理检查与临床诊断符合人次数/病理检查人 次数×100%。 21、医院感染率=医院感染人数/出院人数×100%。 22、无菌手术感染率=无菌手术丙级愈合例数/无菌手术愈合例数×100%。 23、无菌手术甲级愈合率=无菌手术甲级愈合例数/无菌手术愈合例数×100%。 24、CT检查阳性率=CT检查阳性数/CT检查人次数×100%。 25、MRI检查阳性率=MRI检查阳性数/MRI检查人次数×100%。 26、医师人均每年担负诊疗人次=年诊疗人次数/平均医师数。 27、医师人均每日担负诊疗人次=(诊疗人次数/平均医师数)/251。 28、医师人均每日担负住院床日=(实际占用总床日数/平均医师人数)/365.

血常规各指标参考范围及临床意义

血常规各指标参考范围及临床意义 1、红细胞计数(RBC) 男:4.0~5.5 ×10的12次方/L(400万-550万个/mm3)。 女:3.5~5.0 ×10的12次方/L(350万-500万个/mm3)。 新生儿:6.0~7.0 ×10的12次方/L(600万-700万个/mm3)。 红细胞减少①红细胞生成减少,见于白血病等病:②破坏增多:急性大出血、严重的组织损伤及血细胞的破坏等③合成障碍:缺铁,维生素B12的缺乏等 红细胞增多常见于身体缺氧、血液浓缩、真性红细胞增多症、肺气肿等。 2、血红蛋白测定(HB或HGB) 男:120~160g/L(12-16g/dL)。女:110~150g/L(11-15g/dL)。儿童:120~140g/L(12-14g/dL)。 血红蛋白减少多见于种贫血,如急性、慢性再生障碍性贫血、缺铁性贫血等。血红蛋白增多常见于身体缺氧、血液浓缩、真性红细胞增多症、肺气肿等。 3、白细胞计数(WBC) 成人:4~10 ×10的9次方/L(4000-10000/mm3)。新生儿:15~20 ×10的9次方/L(15000-20000/mm3)。 生理性白细胞增高多见于剧烈运动、进食后、妊娠、新生儿。另外采血部位不同,也可使白细胞数有差异,如耳垂血比手指血的白细胞数平均要高一些。 病理性白细胞增高多见于急性化脓性感染、尿毒症、白血病、组织损伤、急性出血等。 病理性白细胞减少再生障碍性贫血、某些传染病、肝硬化、脾功能亢进、放疗化疗等。 4、白细胞分类计数(DC) 白细胞分类(DC)英文缩写占白细胞总数的百分比 嗜中性粒细胞N 0.3 ~0.7 中性秆状核粒细胞 0.01 ~0.05 (1%-5%) 中性分叶核粒细胞0.50 ~0.70 (50%-70%) 嗜酸性粒细胞E 0.005~0.05 (0.5%-5%) 嗜碱性粒细胞B 0.00 ~0.01 (0~1%) 淋巴细胞L 0.20 ~0.40 (20%-40%) 单核细胞M 0.03 ~0.08 (3%-8%) 中性杆状核粒细胞增高见于急性化脓性感染、大出血、严重组织损伤、慢性粒细胞膜性白血病及安眠药中毒等。 中性分叶核粒细胞减少多见于某些传染病、再生障碍性贫血、粒细胞缺乏症等。 嗜酸性粒细胞增多见于牛皮癣、天疤疮、湿疹、支气管哮喘、食物过敏,一些血液病及肿瘤,如慢性粒细胞性白血病、鼻咽癌、肺癌以及宫颈癌等。

统计学教案习题医学人口统计与疾病统计常用指标

第十五章医学人口统计与疾病统计常用指标 一、教学大纲要求 (一)掌握内容 1.医学人口统计常用统计指标的意义及用途 (1)人口数与人口构成常用指标:人口总数、性别比、老年人口系数、少年儿童人口系数; (2)人口金字塔; (3)生育与计划生育常用指标:粗出生率、总生育率、终生生育率、总和生育率、自然增长率; (4)死亡统计常用指标:粗死亡率、年龄别死亡率、新生儿死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、标准化死亡率、死因别死亡率、死因顺位。 2.疾病统计常用统计指标的意义及用途 发病率、患病率、病死率、治愈率、生存率。 (二)熟悉内容 医学人口统计和疾病统计的其它指标。 (三)了解内容 医学人口统计和疾病统计的含义及其资料来源。 二、教学内容精要 (一) 医学人口统计常用指标的意义及其用途 1.人口数与人口构成常用指标 (1)人口数:人口数(population)又称人口总数,一般指一个国家或地区某一特定时间点的人口数。通过一次人口普查,可得较好的人口数统计。根据我国的户籍登记,也可获得户籍人口数。在人口流动较多的情况下,还可按居住地来统计人口数。 (2)性别比:以女性人口为100,计算男女性人口数之比,称为性别比或性比例。 性别比= 男性人数×100 (15-1) 女性人数 (3)老年人口系数:指老年人口在总人口中所占的比重,是说明人口老龄程度的指标,可作为划分人口类型的尺度。 65岁及以上人口数×100% (15-2)老年人口系数= 人口总数 (4)少年儿童人口系数:指少年儿童人口在总人口中所占的比重,是划分人口类型的指标之一。 14岁及以下人口数×100% (15-3)少年儿童人口系数= 人口总数 2.人口金字塔