第七章 空间问题的基本理论

第七章 空间问题的基本理论

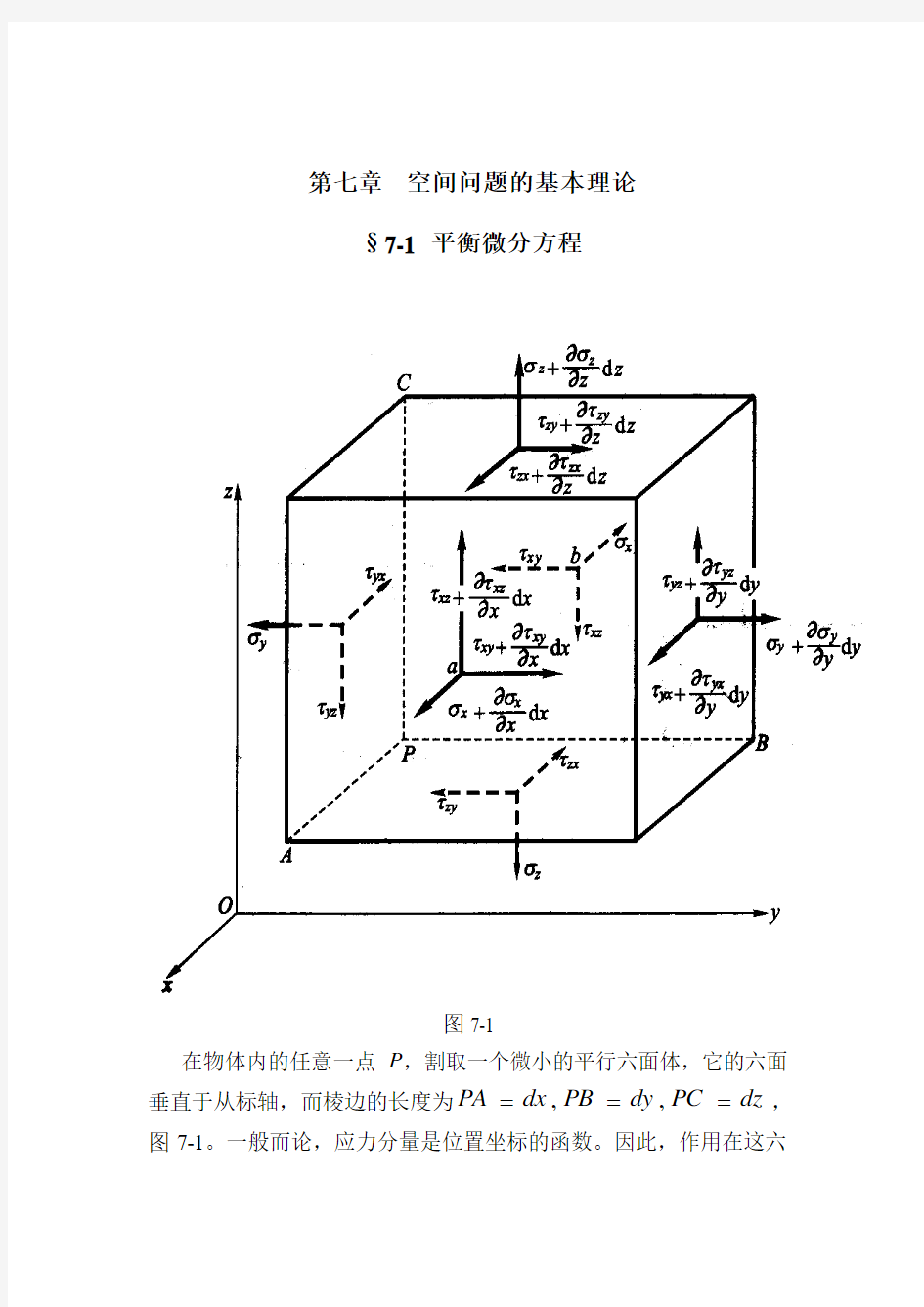

§7-1 平衡微分方程

图7-1

在物体内的任意一点P ,割取一个微小的平行六面体,它的六面垂直于从标轴,而棱边的长度为dz PC dy PB dx PA ===,,,图7-1。一般而论,应力分量是位置坐标的函数。因此,作用在这六

面体两对面上的应力分量不完全相同,而具有微小的差量。例如,作用在后面的正应力是x σ,由于坐标x 改变了dx 作用在前面的正应力应当是dx x

x

x ??+

σσ,余类推。由于所取的六面体是微小的,因

而可以认为体力是均匀分布的。

首先,以连接六面体前后两中心的直线ab 为矩轴,列出力矩的平衡方程0∑=ab M :

略去微量以后,得

zy

yz

τ

τ

=。

同样可以得出

yx xy xz zx τ

τττ==,

只是又一次证明了切应力的互等性。

其次,以x 轴为投影轴,列出投影的平衡方程∑=0

x

F ,得

.

0d d d d d d d )(d d d d )d (d d d d )d (=+-??+

+

-??+

+-??+z y x f y

x y x dz z

x

z x z y y

z y z y x x x zx zx

zx

yx yx

yz

x x

x

τ

τ

τ

ττ

τσσσ

由其余2个平衡方程,∑=0y F 和∑=0z F ,可以得出与此相似的2个方程。将这3个方程约简以后,除以z y x d d d ,得

??

???

?

???

??=+??+

??+

??=+??+

??+

??=+??+

??+

??.0,0,0z

yz

xz

z

y xy

zy

y

x zx

yz

x

f y

x

z

f x z y f z

y x τ

τ

στ

τ

σττ

σ (7-1)

这就是空间问题的平衡微分方程。

§7-2 物体内任一点的应力状态

现在,假定物体在任一点P 的6个直角坐标面上的应力分量

,,,z y x σσσyx xy xy zx zy yz ττττττ===,,为已知,试求经

过P 点的任一斜面上的应力。为此,在P 点附近取一个平面ABC ,图7-2。当四面体PABC 无限减小而趋于P 点,平面ABC 上的应力就成为该斜面上的应力。

n

命平面ABC 的外法线为n ',其方向余弦为

n z n m y n l x n ='='='),cos(,),cos(,),cos(。

设三角形ABC 面积为S d ,则三角形BPC ,CPA ,APB 的面积分别为S l d ,S m d ,S n d 。四面体PABC 的体积用V d 代表。三角形ABC 上的全应力p 在坐标轴上的投影用z y x p p p ,,代表。根据四面体的平衡条件∑=0x F ,得:

xy

zx yz

z

y

x

n lm nl mn n m l τττ

σ

σ

σ

σ2222

2

2

+++++=。(7-3)

2

2

2

2

2

n z y x n p p p στ-++=。 (7-4)

如果在S 面上作用面力,则面力和应力的关系式为:

?

?

?

??

=++=++=++.)(,)(,)(z s yz xz z y s xy zy y x s zx

yx

x

f m l n f l n m f n m l ττσττστ

τ

σ

(在σs 上) (7-5)

其中s yz s x )(,,)(τσ 是应力分量的边界值。这就是空间问题的应力边界条件,它表明应力分量的边界值与面力分量之间的关系 。

§7-3 主应力 最大与最小的应力

设经过一点P 的某一斜面上的切应力等于零,则该斜面上的正应力称为在P 点的一个主应力,该斜面称为在P 点的一个应力主面,而该斜面的法线方向称为P 点的一个应力主向。

假设在P 点有一个应力主面存在。这样,由于该面上的切应力等于零,所以该面上的全应力就等于该面上的正应力,也就等于主应力

σ。于是该面上的全应力在坐标轴上的投影成为

σσσn p m p l p z y x ===,,。

将式(7-2)代入,即得

?

??

??=++=++=++.,στ

τ

σ

στ

τσσ

ττ

σ

n m l n m l n m l n m l yz

xz

z

xy zy

y

zx yx x

(a )

此外还有方向余弦的关系式

12

2

2

=++n m l

。 (b )

如果将式(a )与(b )联立求解,能够得出n m l ,,,σ的一组解答,就得到P 点的一个主应力以及与之对应的应力主面和应力主向。用下述方法求解,比较方便。

将式(a )改写为

?

??

??

=-++=+-+=++-.0)(,0)(,0)(n m l n m l n m l z yz xz zy y xy zx

yx

x

σστττσσττ

τ

σσ

(c)

这是n m l ,,的3个齐次线性方程。因为由式(b )可见n m l ,,不能全等于零,所以这三个方程的系数的行列式式等于零,即

.0=---σ

στ

ττσ

στττσσ

z

yz

xz

zy y xy zx

yx

x

用式xy zx yz τττ,,代替yx xz zy τττ,,,将行列式展开,得σ

的三次

方程

.

0)2()()(2

2222

3

=+---

--+++++-xy

zx yz xy y yz

x z

y x xy

yz

y

x x

z z

y z y

x ττττστσσσσστ

τ

σ

σσ

σσ

σσ

σσ

σ

σ

(7-6)

证明:在受力物体内的任意一点,一定存在三个互相垂直的应力主面以及对应的三个主应力。

0))()((321=---σσσσσσ。

z y

x

σσ

σ

σσ

σ++=++32

1。

1、体内的任意一点,三个互相垂直的面上的正应力之和是不变量(不随坐标系而变的量),并且等于该点的三个主应力之和。

2、三个主应力中最大的一个就是该点的最大正应力,而三个主应力中最小的一个就是该点的最小正应力。

3、又可见,在三个主应力相等的特殊情况下,所有各截面上的正应力都相同(也就等于主应力),而切应力都等于零。

4、最大与最小的切应力,在数值上等于最大主应力与最小主应力之差的一半,作用在通过中间主应力并且“平分最大主应力与最小主误码力的夹角”的平面上。

§7-4 几何方程及物理方程

1 几何方程

现在来考虑空间问题的几何学方面。在空间问题中,形变分量与位移分量应当满足下列六个方程,即空间问题的几何方程:

???

????

??+

??=??+??=??+??=??=

??=??=y u x x z u z y z y x u xy zx yz z y x υγωγυωγω

ευεε,,,,

(7-8)

其中的第一式、第二式和第六式已在§2-4中导出,其余三式可用同样的方法导出。

此外,在物体的给定约束位移的边界u s 上,位移分量还应当满足下列三个位移边界条件,即空间问题的位移边界条件:

.)(,)(,)(ωωυυ===s s s u u (在u s 上) (7-9)

此三式的等号左边是位移分量的边界值,等号右边是该边界上的约束位移分量的已知值。

2、几个重要概念

。

设有微小的正平行六面体,其棱边的长度为z y x d ,d ,d 。在变形之前,它的体积是x y x d d d ;在变形之后,它的体积将成为

)d d )(d d )(d d (z z y y x x z y x εεε+++。

其公式为

.

1)1)(1)(1(d d d d d d )d d )(d d )(d d (z y x y

x z z z y z y

x z y x z y x z

y x z

y x z z y y x x εεεεεεεεεεε

εεεεεεεθ++++++=-+++=-+++=

由位移和形变量是微小的假定,可略去线应变的乘积项(更高阶的微量),则上式简化为

z y x εεεθ++=。 (7-10)

将几何方程(7-8)中的前三式代入,得

z

y

x

u ??+

??+

??=

ωυθ

。 (7-11)

它表明体应变与位移分量之间的简单微分关系。 物理方程:

???

?

??

??

?

?

???

?

??

?

+=+=+=+-=+-=+-=

.)1(2,)

1(2,

)

1(2)],([1

)],([1

)],

([1

xy xy zx zx yz yz y x z z x z y y z y x x E

E E E E

E

γμγτμγτμγσσμσεσσμσεσσ

μσε (7-14)

将上式的三个应变分量相加得:

)(21z y

x z y x E

σσ

σμεεε++-=

++

设 )(z y

x σσσ++=Θ 为一个不变量

得空间问题的虎克定律: Θ-=

E

μθ21

上式的Θ就称为 μ

21-E 称为

第五节 轴对称问题的基本方程

在空间问题中,如果弹性体的几何形状、约束情况,以及所受的外力作用,都是对称于某一轴(通过这个轴的任一平面都是对称面),则所有的应力、形变和位移也对称于一轴。这就问题称为空间轴对称问题。

首先来导出对称问题的平衡微分方程。

用相距ρd 的两个圆柱,互成?d 角的两个沿直面及相距z d 的两个水平面,从弹性全割取一个微小六面体PABC ,图7-4。沿ρ方向的正应力,称为径向正向应力,用ρσ代表;沿?方各听正应力,称为环向正应力,用?σ代表;沿z 方向的正应力,称为轴向正应力,代然用z σ代表;作用在圆柱面上而沿z 方向作用的切应力用z ρτ代表,作用在水平面上而沿ρ方向作用的切应力用ρτ

z 代表。根据切应力的互等性,z z ρρττ=。由于对称性,?ρρ?ττ=及??ττz z =都

不存在。这样,总共只有四个应力分量:

z z z ρρ?ρττσσσ=,,,,一般都是ρ和z

的函数。

ρ

d

图7-4

将六面体所受的各力投影到六面体中心的径向轴上,取2

d sin ?及2

d cos ?分别近似地等于

2

d ?及1,得平衡方程

.

0d d d d d d d )(2

d d d 2d d d d )d )(d (=+-

??+

+--+??+

z f z

z

z z z z z ρ?ρρ?ρτρ?ρττ?ρσ?ρσ?ρρρρ

σσρρρρ?ρρρ

Z

x

中得空间轴对称问题的平衡微分方程如下:

??

?

?

?

??

=++

??+??=+-+

??+

??.

0,0z

z

z z

z f z

f z ρ

τ

ρ

τσρ

σστρσρρρ?

ρ

ρρ (7-15) 现在来导出轴对称问题的几何方程。 沿ρ方向的线应变,称为径向线应变,用ρ

ε代表;沿?方向的

线应变,称为环向线应,用?ε代表;沿

z

方向的线应变,称为轴向

线应变,仍然用z ε代表;ρ方向与z 方向之间的直角的改变用ργz 代表。由于对称,ρ?γ及?ργ都等于零。沿ρ方向的位移分量称为径向位移,用ρu 代表;沿z 方向的位移分量称为轴向位移,用z u 代表。由于对称,环向位移0

=?

u 。

通过与§2-4及§4-2中同样的分析,可见,由于径向位移ρu 引起的形变是

ρ

γρ

ερ

ερρρ

?ρρ??=

=

??=

u u u z ,,。

将以上两组形变相叠加,得空间轴对称问题的几何方程

ρ

γερ

ερ

ερρρ

?ρρ??+

??=

??=

=

??=

z z z z u z

u z

u u u ,.,。

(7-16)

由于柱坐标和直角坐标同样也是正交坐标,所以物理方程基本形式可以直接根据胡克定律得来:

?

???

???

?

???

+==+-=+-=+-=.)1(21

)],([1

)],([1

)],

([1

ρρρρρ???ρρτμτγσ?σμσεσσμσεσσμσεz z z z z z z E

G E

E

E

(7-17)

将式(7-17)中的前三式相加,仍然得到

Θ-=

E

μθ21,

其中的体应变为

z

u u u z z ??+

+

??=

++=ρ

ρ

εεεθρ

ρ?ρ, (7-18)

而体积应力为

z σσσ?ρ++=Θ 。 (7-19) 通过与§7-4中同样的处理,了可以同样地把应力分量用形变分量来表示:

???

????

+=

+-+=+-+=+-++

.

)

1(2),21(

1),

21(

1),21(

1ρ

ρ??ρργ

μτεθμ

μ

μσ

εθμμ

μσεθμμμσz z z z

E

E

E E

习题7-1

将坐标轴旋转到三个主应力方向,则这个与三个主应力相同角度也就成了与三个坐标轴相同角度,即 z y

x σσσ

σσσ===

321

0===yz xz xy τττ n m l ==

又因为:12

22

=++n m l

所以 3

3===n m l

代入 xy zx yz

z y

x

n

lm nl mn n m l τττ

σσ

σ

σ2222

2

2

+++++=

()3213

1σσσσ

++=

n

7-2 代入几何方程 应变为常数

应力张量标记法 321

===z y x

???

?

?

???

?

?=?????

?????=332

31232

2113121στττστττσστττσ

τττσσz zy

zx

yz y

yx

xz xy x ij

体力 ??

?

??

?????=321f f f f 面力 ????

??????=321f f f f

任意面角度 ???

?

?

?????=n m l L

则 平衡微分方程 0=+??f j

ij σ

边界条件 f L ij

=σ

第三章 空间数据采集与处理练习..

一、单选题 1、对于离散空间最佳的内插方法 是: A.整体内插法 B.局部内插法 C.移动拟合法 D.邻近元法 2、下列能进行地图数字化的设备 是: A.打印机 B.手扶跟踪数字化仪 C.主 机 D.硬盘 3、有关数据处理的叙述错误的 是: A.数据处理是实现空间数据有序化的必要过程 B.数据处理是检验数据质量的关键环节 C.数据处理是实现数据共享的关键步骤 D.数据处理是对地图数字化前的预处理 4、邻近元法 是: A.离散空间数据内插的方法 B.连续空间内插的方法 C.生成DEM的一种方法 D.生成DTM的一种方法 5、一般用于模拟大范围内变化的内插技术是: A.邻近元法 B.整体拟合技术 C.局部拟合技术 D.移动拟合法 6、在地理数据采集中,手工方式主要是用于录入: A.属性数据 B.地图数据 C.影象数 据 D.DTM数据

7、要保证GIS中数据的现势性必须实时进行: A.数据编辑 B.数据变换 C.数据更 新 D.数据匹配 8、下列属于地图投影变换方法的 是: A.正解变换 B.平移变换 C.空间变 换 D.旋转变换 9、以信息损失为代价换取空间数据容量的压缩方法是: A.压缩软件 B.消冗处理 C.特征点筛选 法 D.压缩编码技术 10、表达现实世界空间变化的三个基本要素是。 A. 空间位置、专题特征、时间 B. 空间位置、专题特征、属性 C. 空间特点、变化趋势、属性 D. 空间特点、变化趋势、时间 11、以下哪种不属于数据采集的方式: A. 手工方式 B.扫描方式 C.投影方 式 D.数据通讯方式 12、以下不属于地图投影变换方法的是: A. 正解变换 B.平移变换 C.数值变 换 D.反解变换 13、以下不属于按照空间数据元数据描述对象分类的是: A. 实体元数据 B.属性元数据 C.数据层元数据 D. 应用层元数据 14、以下按照空间数据元数据的作用分类的是: A. 实体元数据 B.属性元数据 C. 说明元数据 D. 分类元数据 15、以下不属于遥感数据误差的是: A. 数字化误差 B.数据预处理误差 C. 数据转换误差 D. 人工判读误差

城市交通与城市空间形态

目录 目录 (1) 第一章绪论 (4) 1.1 研究的背景 (4) 1.2 相关研究综述 (4) 1.2.1 交通工具与城市空间形态演变 (4) 1.2.2 交通与城市空间发展轴的研究 (5) 1.2.3 近期关于交通与城市空间的研究 (5) 1.3 研究的意义和内容 (6) 1.4 研究的方法和框架 (7) 1.4.1 研究的方法 (7) 1.4.2 研究的框架 (7) 第二章城市空间形态与交通宏观作用机理 (9) 2.1 城市空间形态分析 (9) 2.1.1 城市空间形态含义 (9) 2.1.2 城市空间形态演变的阶段性与周期性 (10) 2.1.3 城市外部空间形态演变方式 (11) 2.1.4 交通与城市空间形态 (11) 2.2 城市空间形态的历史演变与交通发展的相关性 (12) 2.2.1 古代城市空间与交通 (12) 2.2.2 近代城市空间与交通 (14) 2.2.3 现代城市空间规划与交通 (15) 2.3 城市外部空间形态演进与交通工具的变革 (16) 2.3.1 步行-马车时代——团块状形态的巩固和指状形态的雏形 (17) 2.3.2 早期有轨电车——指状形态的加强 (17) 2.3.3 市郊铁路时代——串珠状郊区走廊的生长 (17) 2.3.4 汽车阶段(非高速公路)——郊区化加速和同心环状结构再次重建 (18) 2.3.5 高速公路的出现——指状形态的重现和多核心模式的出现 (18) 2.3.6 快速轨道交通——产生高密度点状的放射轴线 (18) 2.4 交通与城市空间形态的轴向发展 (20) 2.4.1 城市发展轴与城市本体组合关系 (21) 2.4.2 城市发展轴与城市空间形态的演变 (21) 第三章城市对外交通与城市形态 (23)

空间数据分析模型

第7 章空间数据分析模型 7.1 空间数据 按照空间数据的维数划分,空间数据有四种基本类型:点数据、线数据、面数据和体数据。 点是零维的。从理论上讲,点数据可以是以单独地物目标的抽象表达,也可以是地理单元的抽象表达。这类点数据种类很多,如水深点、高程点、道路交叉点、一座城市、一个区域。 线数据是一维的。某些地物可能具有一定宽度,例如道路或河流,但其路线和相对长度是主要特征,也可以把它抽象为线。其他的线数据,有不可见的行政区划界,水陆分界的岸线,或物质运输或思想传播的路线等。 面数据是二维的,指的是某种类型的地理实体或现象的区域范围。国家、气候类型和植被特征等,均属于面数据之列。 真实的地物通常是三维的,体数据更能表现出地理实体的特征。一般而言,体数据被想象为从某一基准展开的向上下延伸的数,如相对于海水面的陆地或水域。在理论上,体数据可以是相当抽象的,如地理上的密度系指单位面积上某种现象的许多单元分布。 在实际工作中常常根据研究的需要,将同一数据置于不同类别中。例如,北京市可以看作一个点(区别于天津),或者看作一个面(特殊行政区,区别于相邻地区),或者看作包括了人口的“体”。 7.2 空间数据分析 空间数据分析涉及到空间数据的各个方面,与此有关的内容至少包括四个领域。 1)空间数据处理。空间数据处理的概念常出现在地理信息系统中,通常指的是空间分析。就涉及的内容而言,空间数据处理更多的偏重于空间位置及其关系的分析和管理。 2)空间数据分析。空间数据分析是描述性和探索性的,通过对大量的复杂数据的处理来实现。在各种空间分析中,空间数据分析是重要的组成部分。空间数据分析更多的偏重于具有空间信息的属性数据的分析。 3)空间统计分析。使用统计方法解释空间数据,分析数据在统计上是否是“典型”的,或“期望”的。与统计学类似,空间统计分析与空间数据分析的内容往往是交叉的。 4)空间模型。空间模型涉及到模型构建和空间预测。在人文地理中,模型用来预测不同地方的人流和物流,以便进行区位的优化。在自然地理学中,模型可能是模拟自然过程的空间分异与随时间的变化过程。空间数据分析和空间统计分析是建立空间模型的基础。 7.3 空间数据分析的一些基本问题 空间数据不仅有其空间的定位特性,而且具有空间关系的连接属性。这些属性主要表现为空间自相关特点和与之相伴随的可变区域单位问题、尺度和边界效应。传统的统计学方法在对数据进行处理时有一些基本的假设,大多都要求“样本是随机的”,但空间数据可能不一定能满足有关假设,因此,空间数据的分析就有其特殊性(David,2003)。

道路交通对城市空间发展形态的影响

道路交通对城市空间发展形态的影响 摘要:本文通过论述城市道路网络以及城市形态的发展特点,分析了道路交通和城市空间形态的相互作用关系,引导人们正确处理道路交通和城市空间形态之间的发展关系,为城市发展与道路交通的协调提供了思路。 关键词:道路交通城市城市空间形态 1 城市道路交通系统 城市道路网络系统一经形成就很难从根本上加以改变。现代城市的道路网系统往往是不同时代道路系统的“合成物”,即马车时代的“常规路网”、城市内部的“快速道路系统”和城市间的“高速公路系统”。许多城市的“常规路网”仍然在发挥作用,快速道路系统一般起着连接城市中心商业区和机场、码头、车站等大型公共设施的作用。这三个层次的道路系统基本上布置在三个层面,他们之间一般不直接相交,而是通过立体交叉以及其他辅助道路来进行连接转换。这三层路网在平面上和空间上既相互套接又相互隔离,构成了现代城市空间结构的基本骨架。 2 城市空间形态[1] 城市形态是指城市空间的整体形式,是城市空间布局和密度相互影响、相互作用而引起的三维形状和外瞻的表现。城市平面从总体上可归纳为集中与组合两种类型,前者即单城,周围没有其它城镇,后者有两个或两个以上的城镇,以一定的空间间隔位于邻近的位置,彼此存在各种联系,城市的立体形态主要来自于对城市三维空间的利用及城市的外观、外貌上。城市的空间结构是由城市经济活动的分化带动城市空间上的分化造成的。随着社会的发展,经济活动的专业化不断加深,这种分化将持续不断。因此,城市空间结构并非一成不变的。在一个相对时间内,它表示一种静态的结构关系,在较长的时期内,则表示一种动态的地域演变过程,特别是随着现代城市流动性的增加,人口资本、商品、信息以及人们的技术创造、选择要求、时间观念等处于不停的变化中,城市空间结构的变动越来越频繁。 3 道路交通对城市空间形态的影响 3.1道路交通引导城市空间形态的发展 在城市空间形态演化过程中,道路交通系统有着举足轻重的作用,交通工具的改进和道路网络的建设是引起城市空间形态演变的主要原因。 一方面,城市交通方式的改进和道路网络的建设提高了交通速度及节约交通时间,改变出行可达区域大小,引起整个城市空间可达性的变化,可达性的变化引起人们各种生产、生活活动的重新区位选择,并直接表现在城市土地利用上,引起土地价格、土地区位、空间分布等土地利用特征的变化,使整个城市土地利用布局发生改变;另一方面,由于城市土地利用的开发利用一般是沿主要的交通线展开,各种社会基础设施也大都集中于交通干道两侧,道路网络的建设,使得城市土地利用的空间分布得到基本确定。受这两方面的影响,城市土地的空间布局重新进行区位选择,投影到城市空间上便促进了城市空间格局的演化,随着城市一定阶段内的空间重构日益平稳,便逐渐形成了相对稳定的城市空间格局,紧接着又孕育着下轮城市空间格局的演化。 3.2城市道路交通对城市功能布局影响 优越的交通条件是吸引商业用地布局的主要因素,一般具有最优交通可达性的城市市中心和交通中转中心是商业用地布局的首选之地。良好的交通可达性有

城市轨道交通对城市发展的影响

文献检索实训——城市轨道交通对城市发展的影响 姓名 学号 所属院系自机学院 专业年级 12交通运输 指导教师 2015年12月

前言 摘要:轨道交通作为城市战略性的基础设施进而影响到城市空间布局调整的重要部分——城市更新,促进城市空间布局的分化重组。本文将从以上几个方面进行分析,为我国各个城市利用轨道交通规划及其引起的城市功能空间的重组进行分析。 关键字:轨道交通居住空间商业空间城市更新

城市轨道交通对城市发展的影响 21世纪,我国进入城市轨道交通快速发展的阶段。城市轨道交通的建成带来人流在量和质上的巨大变化,大大提高其沿线的通达,改变其沿线的区位条件,从而影响城市土地利用与产业空间布局,进而影响城市空间结构与形态。国内外的实践经验表明,城市的实际形态和结构往往是交通发展战略和空间发展战略相互作用的结果[1]。轨道交通大运量、快速度的特点使它能够把人流引向特定的地点,并且在某个点上集中大量的人流,这种特性决定了轨道交通对于城市空间布局的影响集中于与人流密切相关的居住空间、商业空间的变化。轨道交通作为城市战略性的基础设施进而影响到城市空间布局调整的重要部分——城市更新,促进城市空间布局的分化重组。本文将从以上几个方面进行分析,为我国各个城市利用轨道交通规划及其引起的城市功能空间的重组提供建议。 1 城市轨道交通对居住空间变化的影响 目前,我国已进入城市化快速发展的时期,伴随着城市规模的日益扩大,出现了居民工作地和居住地的分离。特别是郊区化的趋势迫使人们出行范围加大、通勤时间和距离也相应增加。通勤成本已经成了人们选择居住地的一大要 素。而轨道交通凭借其快速度、准时便捷的优势极大地缩短了沿线居民的通勤时间,在吸引通勤人口移居的过程中改变了城市居住空间的布局。 1.1 挤出效应使居住空间向郊区转移 轨道交通凭借其快速高效的优势带来其沿线地区良好的通达性。交通的改善带来了区位条件的改善,提高了土地的潜在收益,沿线和两端的物业价值也 将有所提升。土地作为一种不可再生的稀缺资源,只能通过竞价获取。不同的土地使用者的地租支付能力是不同的,地租支付能力高的商业会将地租支付能力相对低的居民住宅挤出优势区位,其结果是居住空间向郊区或城市边缘地带迁移。同时,轨道交通可以将通勤时间控制在一定范围之内,即使住在城市边缘区,只要在地铁附近,就可以通过获得到达工作场所或消费场所的快速便捷的交通,而且可以避开中心区高地价、道路拥堵等城市问题,这对居住空间向郊区的迁移产生了极大的牵引力,使挤出效应导致的居住空间转移需求得以实现。

第10章 弹性力学空间问题

第十章弹性力学空间问题知识点 空间柱坐标系 空间轴对称问题的基本方程空间球对称问题的基本方程布西内斯科解 分布载荷作用区域外的沉陷弹性球体变形分析 热应力的弹性力学分析方法坝体热应力 质点的运动速度与瞬时应力膨胀波与畸变波柱坐标基本方程 球坐标的基本方程 位移表示的平衡微分方程乐普位移函数 载荷作用区域内的沉陷球体接触压力分析 受热厚壁管道 弹性应力波及波动方程应力波的相向运动 一、内容介绍 对于弹性力学空间问题以及一些专门问题,其求解是相当复杂的。 本章的主要任务是介绍弹性力学的一些专题问题。通过学习,一方面探讨弹性力学空间问题求解的方法,这对于引导大家今后解决某些复杂的空间问题,将会有所帮助。另一方面,介绍的弹性力学专题均为目前工程上普遍应用的一些基本问题,这些专题的讨论有助于其它课程基本问题的学习,例如土建工程的地基基础沉陷、机械工程的齿轮接触应力等。 本章首先介绍空间极坐标和球坐标问题的基本方程。然后讨论布希涅斯克问题,就是半无限空间作用集中力的应力和沉陷。通过布希涅斯克问题的求解,进一步推导半无限空间作用均匀分布力的应力和沉陷、以及弹性接触问题。 另一方面,本章将介绍弹性波、热应力等问题的基本概念。 二、重点 1、空间极坐标和球坐标问题; 2、布希涅斯克问题; 3、半无限空间作 用均匀分布力的应力和沉陷;弹性接触问题;4、弹性波;5、热应力。

§10.1 柱坐标表示的弹性力学基本方程 学习思路: 对于弹性力学问题,坐标系的选择本身与问题的求解无关。但是,对于某些问题,特别是空间问题,不同的坐标系对于问题的基本方程、特别是边界条件的描述关系密切。某些坐标系可以使得一些特殊问题的边界条件描述简化。因此,坐标系的选取直接影响问题求解的难易程度。 例如对于弹性力学的轴对称或者球对称问题,如果应用直角坐标问题可能得不到解答,而分别采用柱坐标和球坐标求解将更为方便。 本节讨论有关空间柱坐标形式的基本方程。特别是关于空间轴对称问题的基本方程。 学习要点: 1、空间柱坐标系; 2、柱坐标基本方程; 3、空间轴对称问题的基本方程。 1、空间柱坐标系 在直角坐标系下,空间任意一点M的位置是用3个坐标(x,y,z)表示的,而在柱坐标系下,空间一点M的位置坐标用(ρ,?,z)表示。 直角坐标与柱坐标的关系为:x =ρ cos ?,y =ρ sin ? ,z = z 柱坐标下的位移分量为:uρ,u? , w 柱坐标下的应力分量为:σρ,σ? σz,τρ?,τ? z,τzρ 柱坐标下的应变分量为:ερ,ε? εz,γρ?,γ? z,γzρ 以下讨论柱坐标系的弹性力学基本方程。 2、柱坐标基本方程

城市空间结构

城市空间结构研究一直是西方城市地理学研究的传统领域,从20世纪初期以来获得了长足的发展,形成了诸多的理论流派。从20世纪20年代到60年代,生态学派、区位学派、新古典主义学派、行为学派是城市空间结构研究的主流;20世纪70年代,新马克思主义学派成为主流。在20世纪80年代以后又形成了后结构主义和后现代主义。 (1)社会生态主义学派 最具代表性的要数芝加哥学派关于城市空间结构的三大经典模型,即同心圆理论、扇形理论和多核心理论。1923年美国社会学家伯吉斯提出同心圆城市结构学说。他在研究芝加哥的土地利用和社会特点后,提出了由五个同心圆带组成的城市格局。他认为在城市不断扩张的同时,形成了不同质量的居住带,依次向外为:①市中心为商业中心区;②过渡带;③工人住宅带;④良好住宅带;⑤通勤带。20世纪30年代,美国社会学家霍伊特提出了扇形理论。他认为城市由市中心沿着主要交通路线发展或沿阻力障碍最小的路线延伸,故城市结构呈放射状的扇形模式。1945年,美国社会学家哈里斯和E.L.厄尔曼提出多核心理论,多核心城市结构是一种比较现实的模式,反映了城市发展的多核心化和郊区化。 (2)城市区位主义学派 德国地理学家克里斯塔勒于1933年出版了《南部德国的中心地》一书,提出了中心地理论,这也是近代空间经济研究的重要理论。他继承了古典经济研究方法,运用抽象的理论演绎方法建立了精确化的理论。德国地理学家克里斯塔勒通过对德国南部城市和中心聚落进行大量调查,他发现一定区域内的中心地在职能、规模和空间形态分布上具有一定规律性,中心地空间分布形态会受市场、交通和行政三个原则的影响而形成不同的系统。此后,德国学者廖什论证并发展了中心地理论。 (3)行为主义学派 社会行为学派出现于二十世纪六十年代,它克服了社会生态学派和经济区位学派对人简单化和理想化假设的缺点,认为在现实社会中土地利用者的区位决策行为因价值观、思维方式、知识水平和掌握信息等方面的影响不可能达到利益最大化的程度,而且最大经济效益和最佳效用并非人们进行区位决策的唯一目的。 (4)新马克思主义学派 新马克思主义学者认为,对城市空间结构的解析应建立在社会结构体的层面上,而不是建立在个体选址行为上,因为社会结构体系是个体选址行为的根源,资本主义的城市问题是资本主义的社会矛盾的空间表现。 1

第七章 空间问题的基本理论

第七章 空间问题的基本理论 §7-1 平衡微分方程 图7-1 在物体内的任意一点P ,割取一个微小的平行六面体,它的六面垂直于从标轴,而棱边的长度为dz PC dy PB dx PA ===,,,图7-1。一般而论,应力分量是位置坐标的函数。因此,作用在这六

面体两对面上的应力分量不完全相同,而具有微小的差量。例如,作用在后面的正应力是x σ,由于坐标x 改变了dx 作用在前面的正应力应当是dx x x x ??+ σσ,余类推。由于所取的六面体是微小的,因 而可以认为体力是均匀分布的。 首先,以连接六面体前后两中心的直线ab 为矩轴,列出力矩的平衡方程0∑=ab M : 略去微量以后,得 zy yz τ τ =。 同样可以得出 yx xy xz zx τ τττ==, 只是又一次证明了切应力的互等性。 其次,以x 轴为投影轴,列出投影的平衡方程∑=0 x F ,得 . 0d d d d d d d )(d d d d )d (d d d d )d (=+-??+ + -??+ +-??+z y x f y x y x dz z x z x z y y z y z y x x x zx zx zx yx yx yz x x x τ τ τ ττ τσσσ 由其余2个平衡方程,∑=0y F 和∑=0z F ,可以得出与此相似的2个方程。将这3个方程约简以后,除以z y x d d d ,得

?? ??? ? ??? ??=+??+ ??+ ??=+??+ ??+ ??=+??+ ??+ ??.0,0,0z yz xz z y xy zy y x zx yz x f y x z f x z y f z y x τ τ στ τ σττ σ (7-1) 这就是空间问题的平衡微分方程。 §7-2 物体内任一点的应力状态 现在,假定物体在任一点P 的6个直角坐标面上的应力分量 ,,,z y x σσσyx xy xy zx zy yz ττττττ===,,为已知,试求经 过P 点的任一斜面上的应力。为此,在P 点附近取一个平面ABC ,图7-2。当四面体PABC 无限减小而趋于P 点,平面ABC 上的应力就成为该斜面上的应力。 n

理解城市空间形态价值标准理论

理解城市空间形态价值标准理论 理解城市空间形态价值标准理论 摘要:书中从价值观的角度研究并提出评价城市空间形态的价值标准理论,本文系统的理解该理论,基于城市的动态化、多元化特性,在价值观的意义及来源、城市形态理论的实践和价值标准理论的应用方法三个方面受以启示。 关键词:城市空间形态、价值观、标准理论 中图分类号:TU984.11+ 文献标识码:A 文章编号: 城市空间形态多种多样,大到整个城市,如格网城市、星形城市等,小到单一的功能区,如社区商业中心、CBD、城市商业中心等,然而即使是同一种功能的城市空间也会呈现出不同形态,在诸如繁星般的城市空间形态中,到底是哪一种好?哪一种不好?确无一定论和统一的评价标准。 林奇的《城市形态》(Good City Form)是研究城市空间形态与价值标准之间的关联的著作。书中对评价城市空间形态的价值标准理论提出五项基础指标,分别是活力、感受、适宜、可及性和管理和两项辅助指标,为效率与公平。 活力:即是生命力价值。指城市空间形态在人类、自然等生命、种族的延续的过程中所起的支持作用,而其最重要的是符合什么样标准的城市空间形态的这种支持作用是最为显著的。活力性能标准所以应包含延续性、安全、和谐等子项,考虑生存条件、物质的供应与弃置、居住密度与资源的相对比例、聚居位置、建筑布局、环境保护、人与自然和谐、维持物种多样性及生态系统的稳定性等方面。 感受:每个居民对于所生活的城市的最为直接的认识,被问及时都针对自己或熟悉或模糊的城市空间好与坏,方便与不方便等。好的城市空间形态不仅仅是在空间能被感觉,在时间上也能被感觉,并且应该是易辨识的、心理感觉与实际功能是一致的,能够通过感觉认知该地方的某种或某些特色。

城市道路与交通考试重点

1.城市交通是城市内部及城市与外部之间的人员和物资实现空间位移的载体,广义的城市交通包括城市对外交通与城市内部交通。分类:客运交通:公共交通(常规公共交通,快速轨道交通,准公共交通)个体交通(个体机动交通,自行车交通,步行交通);货运交通:重货运交通,轻货运交通 2.城市对外交通:泛指城市与其他城市间的交通及城市地域范围内的城区与周围城镇,乡村间的交通.城市内部交通:即狭义的城市交通,指城市范围内的交通或城市各种用地间人和物的流通.城市出入口交通:在城市边远地区或称为城乡结合部分地区所产生的市区和城市外围地区相互之间的客货运交通形式.城市过境交通:一种是指城市之间的交通运输,另一种是大城市本身边缘地区之间的交通运输,通常分为市区外围过境交通和深入市区过境交通俩类 3.城市交通的层次 市际交通:城市之间的交通,城市是市际交通的交汇点和终端.市域交通:从城市范围到城市管辖地段的交通.市内交通:城市范围内的交通 4.铁路等级及作用 I级铁路:在铁路网中起骨干作用的线路,远期客货运量大于等于20Mt II级铁路:在铁路网中起骨干作用的线路,远期客货运量大于10Mt或在铁路网中起联络,辅助作用的铁路远期客货运量小于20Mt III级铁路:某一区域,具有地区运输性质的铁路,远期客货运量小于10Mt 5.轨距:一条铁路倆钢轨轨头内侧之间的距离.标准轨距:1435mm.路基是支承铁路线路上部建筑(钢轨,轨枕与道床)的基础.一般单线铁路路基面宽度在6-7m左右,如系双线,则需加4m. 6.限界定义:为确保机车车辆在铁路上运行的安全,防止机车车辆撞击邻近线路的建筑物和设备而对机车车辆和接近线路的建筑物,设备所规定的不予许超越的轮廓尺寸线 机车车辆限界:能够通过机车车辆的,垂直于线路中心线平面上横向最大轮廓线.机车车辆无论空,重状态,均不得超过该限界范围 建筑接近限界:供机车车辆通过所用的,垂直于线路中心线平面上的横向极限轮廓线.一切建筑物,设备在任何情况下均不得侵入该限界范围 铁路线间距是指两条铁路中心线之间的距离.站内线间距较大,一般到发线间距在5m左右7.铁路车站类型,基本形式,布置形式 铁路车站因其工作性质不同,可分为中间站,区段站,客运站及客车整备所,货运站,编组站等.布置的基本形式有横列式,纵列式及半纵列式.客运站距市中心在2~3km以内是比较方便的 中间站:A)列车的到发,会让和越行B)沿零摘挂列车的调车作业C)办理客货运作业D)某些还要办理机车加水及部分检修作业.布置形式分为横列式,纵列式及半纵列式三类 区段站:A)办理中间站作业B)更换机车,乘务组以及机车的整备,修理,检查和车辆的维修.区段站的布置形式可归纳为横列式,纵列式和客货纵列式三种类型 客运站及客车整备所:办理旅客乘降,行李,包裹的收发和邮件的装卸.它与客运站的相互配列位置一般有两种形式,分别为纵列配置和横列配置 货运站:专门办理接发货物列车,装卸货物以及编组选配货物列车等作业.货运站的布置形式基本可分为尽端式,通过式,混合式三种编组站:办理列车的接发,改编,机车和乘务组的更换,机车整备以及车辆检修等作业.编组站的主要形式归纳为单向与双向两类,每类又可按车场配列的方式分为横列式,混合式,纵列式三种 8.铁路站场位置选择 在城市铁路布局中,站场位置起着主导作用.线路的走向是根据站场与站场,站场与服务地区的联系需要而确定的.铁路站场的位置与数量和城市的性质,规模,铁路运输的性质,流量,方向,自然地形的特点以及城市总体布局等因素有关 9.编组站位置如何选择 1)妥善处理与城市的关系,避免与城市相互干扰 2)编组站位置应便利集纳车辆 3)密切结合地形,地质,水纹等自然条件以节省土方工程量,并尽量少占农田,保证建筑物的基础稳固和防止洪水和内涝的侵害,并预留将来发展的可能.同时,充分利用旧有设备以节省工程费用 10.港口组成:港口有水域和陆域两部分组成 11.港口铁路的组成及布置原则 组成:港口车站,分区调车场,联络线,铁路装卸线.布置原则:A)与整体规划布置协调B)方便货物装卸C)通过能力与其他系统协调D)与城市规划紧密结合 E.考虑远景规划留有发展余地 12.按平面布置,码头分为顺岸码头,突堤式码头,港池式码头和离岸式码头 13.港口道路的组成:通行线(主要道路,次要 道路),装卸线,停车场 14.公路分类:国道,省道,县道,乡道,专用公 路 15.公路网布置原则 1)公路网的布局,主要线路的走向,公路的等 级应与交通流的流量流向一致 2)选线尽量选择地形,地质较好的走向,处理 好与河流之间的交叉关系,降低公路造价 3)区域运输体系内各种运输方式之间应相互 协调,互相配合,发挥各自长处,并尽量减少 公路与铁路的交叉干扰 4)区域内部道路要与外路道路协调衔接,避 免出现断头路或设计车速急剧变化 5)公路网布局规划应分层次进行,下一层次 服从上一层次,省道网要以国道网为基础,地 方道路网应服从国道,省道网的需要 16.公路网布局典型模式及适应情况 放射形路网一般用于中心城市与外围郊区, 周围城镇间的交通联系,对于发挥大城市的 经济,政治,科技,文化,信息中心作用,促进 中心城市对周围地区的辐射和影响有重要作 用,不足之处是周围城 三角形路网一般用于规模相当的重要城镇间 的直达交通联系.这种布局形式通达性好,运 输效率高,但建设量大 平行的几条干线分别联系着一系列城镇,而 处于两条线上的城镇之间缺少便捷道路连接, 是一种不完善的路网布局 树叉形的路网一般是公路网中的最后一级, 是从干线公路上分叉出去的支线公路,将乡 镇,自然村寨与市,县政府联接起来 17.高速公路与城市的连接 环形绕行式,切线绕行式,分离式,穿越式 18.客运站的位置通常有两种情况:边缘布置 式,环绕布置式 19.居民出行特征:居民出行特征主要包含出 行次数,出行目的,出行方式,出行时耗,出行 时辰分布,出行的空间分布以及出行距离分 布等 20.出行的定义: A.凡是从甲地去乙地,同时 具有以下三个特征的即为一次出行:a.完成 一次有目的的活动 b.利用有路名的街道或 公路c.步行单程时间5min以上,或交通工具 单程在400m以上.B.凡以步行或自行车方式 出行,以购物为目的的连续出行,以其出发点 为始点,最远到达地点为终点,记为一次出行 21.出行空间分布 居民出行量的空间反映了居民出行空间的流 动规律,城市交通的主要流向以及城市土地 利用布局特点.出行空间分布主要取决于城 市土地利用布局,城市人口分布以及就业岗 位分布请况 22.期望线:期望线是连接交通出发小区与交 通到达小区的直线.等时线:由城市某一吸引 点出发,在规定的出行时耗内可达的用地范 围,可以反映该地区的交通便捷程度.等时线 反映了居民到吸引中心所花费的最大出行时 间,以及该中心在不同出行时间内所能服务 的用地范围.等距线:即在这种线上的任意一 点到所指的中心,所走的距离相等 通常居民步行范围约在 1.5km左右.居民对 通勤的出行时耗能容忍的极限时间是45min 23.改善公交出行时耗的方法 1)加密城市支路网,提高公交网密度,缩短不 行到站时间2)缩短行车间隔时距,在高峰时 期提高发车频率3)用GPS手段在公交车站上 公布行车时刻表,缩短居民候车时耗4)采用 IC卡票制,改善车辆动力性能和站点设置, 设置公交优先道,专用道活大站快车,提高公 交车的运送速度5)各种公交线路点间在时 空上衔接好,换乘便捷 24.城市用地布局 城市空间结构的拓展是土地使用和交通系统 相互作用的结果.城市的各种出行方式有着 各自的特点,影响着城市土地布局.例如,步 行交通适于紧凑的布局;自行车适于高密度 城市,私人机动车适应各种距离的低密度分 散活动,使城市布局有分散,低密度发展的倾 向;公共交通适合中长距离的交通运输,能引 起城市以较高密度向外指状扩展.因此高人 口密度的集聚城市往往与单纯依赖自行车和 公共汽车的交通方式具有密切的联系,放射 型卫星城市结构往往与公共汽车和轨道交通 构成的交通系统密不可分,大范围城市化的 较低密度郊区住宅区和高人口密度中心区构 成的城市形态,与私人小汽车,公共交通和轨 道交通构成的综合交通系统紧密相关.由于 城市居民的需求多种多样,所以城市布局最 好能够满足多方面的交通需求 25.交通方式如何分类 个体交通:个体非机动车交通和个体机动车 交通.公共交通:轨道交通,公交汽电车,中小 巴,出租车,轮渡等 26.城市交通预测方法 四阶段:出行生成(回归分析法,总量分摊法), 出行分布(增长率法,重力模型),出行方式划 分(宏观与微观相结合,宏观指导微观预测), 交通分配(平衡与非平衡) 27.交通线网布置原则 A)尽量满足乘客的要求B)尽力适应城市的 发展C)尽可能选择最佳方案 28.交通线网的类型 A)设有中央首末站的放射型线网B)棋盘型 线网C)干线和驳运线相结合的线网D)带有 环线和切线状线路的放射型线网E)混合型 线网 29.城市公共交通系统的构成:它由常规公共 交通,快速轨道交通,BRT系统,辅助公共交 通和特殊公共交通四部分组成 30.公共交通的客运能力 指单位时间内在固定线路上营运的公交车辆 运载乘客的能力,也就是应具备的公共车辆 数和客位数,包括车辆(或客位)为营运而行 驶所产生的车公里(或客位公里) 31.提高公交车辆客运能力的措施 A.提高行车速度(影响因素道路交通和交叉 口;车辆的加速性能和站距) B.缩短发车频率1)最大行车频率不得超过 停靠站的最大通行能力2)最小发车频率应 与服务质量相适应3)高峰小时发车频率应 于配车的运载能力相适应4)在满载率允许 范围内,发车频率应与行车人员的作息时间 相适应 C.缩短乘客的平均出行时间(即由家走到公 交车站和下车走到目的地的步行时间,候车 时间,在车内的时间和换乘时间) 32.城市公交线路布设的原则 1)尽量满足乘客的需要(乘客对公共交通的 要求是以一定时间,地点和条件为转移的) 2)尽力适应城市的发展(依据不同区段的用 地特征和人口规模布设不同类型线网) 3)尽可能利用城市道路(公交线网应尽量均 匀地不设在各条道路上一则是线网密度增加; 二则增加了线网的客运能力;三则可避免不 必要的走向弯曲,使乘客最少花费和最少用 时,在最短距离内完成出行) 4)尽可能选择最佳方案(1.使乘客步行到车 站时的时间最少 2.是使线网的客运能力最 大) 33.城市公交线网的类型 A)设有中央首末站的放射型线网B)棋盘型 线网C)干线和驳运线相结合的线网D)带有 环线和切线状线路的放射型线网E)混合型 线网 34.公共交通线路网密度是指在单位面积城 市用地上,有公交线路的道路中心长度,包括 重复公交线路.线网密度是反映公共交通线 网系统服务能力,服务质量的一项重要指标 公交线网的最佳密度通常有一个范围,约在 3~4km/km2之间,城市边缘地区2~2.5km/km2 之间.按实际经验,线网密度在3km/km2左右, 居民步行时间在3min上下,线网通行能力比 较正常 在需要充分利用主要干道作为公交专用道时, 应增加线路重复系数,部分地段可大 5.0以 上.在交通紧张地段或客运量过大的线路,重 复系数应小些,在 2.0以内.在一般情况下, 线路重复系数控制在3.0~4.0左右 对乘客而言,线路长度约为平均乘距的2~3 倍,即10~15km 市区公共汽车和电车主要线路长度宜为 8~12km 快速轨道交通的线路长度不宜大于40min的 行程 公交线路的曲线系数(非直线系数)是线路实 地长度与空间长度之比 线路的曲线系数控制在 1.2左右较为适宜, 最大不超过1.4 35.公交线路的重复系数是公交线路总长度 与公交线网总长度的比值.需小于1.5 36.公交站场包括线路的首末站,中途站和枢 纽站,车辆的保养场和中心停车场等 37.公交首末站的规划原则 A.公交首末站的设置应与城市道路网的建设 与发展相协调,宜选择在紧靠客流集散点和 道路客流主要方向的同侧,以减少过街人流 量,必要时,可设置行人过街天桥或地下通道 B.公交首末站的选择址宜靠近人口比较集中, 客流集散量较大而且周围留有一定空地的位 置,如居住区,火车站,汽车站,航空港,大型 公园,文体中心等,使大部分乘客处在以该站 点为中心的服务半径范围内(通常为300m), 最大距离不超过500m C.首末站的规模应按照其服务的公交线路所 配运营车辆的总数来确定.一般配车总数(折 算为标准车)大于50辆的为大型站点;25~50 辆的为中型站点;小于25辆的为小型站点 D.与首末站相连的出入口应设置在使用面积 较为富余,服务水平良好的城市道路上,尽量 避免接近平面交叉口,必要时出入口可设置 信号控制,以减少对周边道路的干扰 38.公交优先概念及为什么要实现公交优先 公交优先:即在经济政策,城市规划,道路使 用上实行公共交通优先,政府部门在综合交 通政策上确立公交优先发展的地位,在规划 建设上确立公交优先安排的顺序,在资金投

城市建筑空间与城市交通空间的相互整合初探

城市建筑空间与城市交通空间的相互整合初探 发表时间:2018-07-18T13:51:51.657Z 来源:《基层建设》2018年第18期作者:申晓婷王强 [导读] 摘要:本文以城市空间整合为研究视角,从原则、方法、发展趋势与注意事项几个维度分析讨论了城市建筑空间与城市交通空间的相互整合。 内蒙古巴彦淖尔市磴口县交通运输局 015200 摘要:本文以城市空间整合为研究视角,从原则、方法、发展趋势与注意事项几个维度分析讨论了城市建筑空间与城市交通空间的相互整合。期待为进一步提高城市规划与建设水平贡献绵薄之力。 关键词:城市;建设空间;交通空间;整合 前言:全面实现城市交通空间与建筑空间的整合是进一步提高城市规划与建设科学性的需要,是有效缓解城市交通拥堵现象的需要,是进一步推动城市化进程的需要。基于城市化进程逐步加快的时代背景,如何实现建筑空间与交通空间的科学整合已经成为集中关注的问题。 一、原则与方法 (一)原则 第一,生态性原则。所谓生态性主要是指在进行整合的过程中应该集中思考人类建设与改造与自然环境之间的关系,在这一理念的指导下,我们需要切实保证在建筑、空间以及生态环境当中有效融入人类生活的需求,为进一步改善城市居住环境奠定坚实的基础,通过这一基本原则的落实实现人文科学与自然科学的有机统一。 第二,不定性原则。在实现建筑空间与交通空间相整合的过程中存在着一定的不确定性,这主要是由于城市本身具有一定的多样性,城市中所生活与存在的每一个个体都具有一定的不确定性。在城市生产与生活实践中具有一定的变化性特征,这就使得城市空间整合具有一定的复杂性与多边形特点。受到多种多样原因的制约与影响,城市空间存在着模糊多变的特性,所以在实现空间整合的过程中,应该集中关注准确的提出整合方案,利用多变的思维去解决问题,为空间整合留有一定的余地。 第三,互动性原则。互动性,顾名思义就是相关联的事物之间存在着相互影响与相互制约的关系。建筑空间与交通空间相互整合的实践中充分遵循互动性的原则,可以实现对交通与建筑之间的关系进行集中的考虑,使得二者之间在功能上互相激发,在未来的发展实践中相得益彰、兼容并蓄,形成有利于城市发展互补性作用。 第四,人性化原则。城市规划与建设的根本目的就是为了居民能够在城市中更好的生活,为广大人民群众提供更加舒适的生活环境。所以在进行空间整合的过程中,应该将原有的那些不具备人性化特点的元素摒弃掉,从广大居民的实际需求以及价值诉求出发,并且要集中从全面构建环境友好型社会的实际要求出发为广大居民构建更具人性化特点的生活空间。 第五,安全性原则。百年大计,安全第一,在进行任何实践活动的过程中,都应该将安全放在首位,当然城市建筑与交通规划也不例外,也应该遵守安全性的基本原则,这就要求我们实现空间整合的过程中,应该集中思考以下两个方面的问题:一方面,组成城市的全部构筑物以及各类型设备的坚固程度以及交通流量都应该全面满足城市交通流量的需要,在设计实践中应该做好充分的调查研究,集中关注可能出现的交通高峰时间段以及由于区域位置所导致的出现地质灾害的风险;另一方面,在实现空间整合的过程中,不应该也不可以存在不利于居民身心健康发展的因素,更不能由于不合理因素的存在社会公共安全造成影响。 (二)方法 1.平面整合 第一,复合。在城市规划与建设实践中,交通空间与建筑空间应该同时具备交通与建筑双重属性,也就是要形成相互重合的态势。这样的符合形式的空间可以使得城市居民对空间的穿插使用,能够使得交通空间与建筑空间二者产生直接性的联系,进而实现综合应用效率的有效提升。这一整合形式适合在那些开放性程度比较高的群组中应用,例如大型娱乐场所、交通转换站等等。第二,穿插。这一整合方法是将城市交通空间与城市建筑空间设计为穿插渗透的态势,集中体现在那些公共交通空间对于建筑的穿越之上。在实践中,集中包含了那些步行道路穿越建筑、道路穿越建筑底层空间等等。 2.立体整合 在经济快速发展的现代社会中,城市规划与建设实践中的主要发展趋势是立体化的发展。根据城市建设当中建筑物的高度不同,我们可以将城市空间在立体的层面上划分为以下几个部分:(1)超高层区域;(2)高层区域;(3)中层区域;(4)近地面区域;(5)地面区域;(6)地下区域。可见城市的公共空间一般都处于20m的范围之内,这就要求在实践空间整合的过程中在纵向上应该集中在这一区域当中[1]。 二、趋势与设想 第一,实现对车辆站点的科学化布局与设计。在针对公共交通站点以及出租车站点实施规划的过程中,我们应该集中思考到车辆停靠站点对于其他车的行驶所产生的影响是什么样的。当车辆进入建筑空间的时候,应该实现“零距离”的站点布局。在规划与建设站点的过程中,不应该在人流非常密集的或者车辆行驶的主干道路上设置站点,基于多重因素的同不思考,确保站点的设计是科学合理化的[2]。第二,在实现交通空间与建筑空间在宏观上整合的过程中,集中考虑到城市中的商业中心,如超市、餐饮服务中心、菜市场等可能对城市交通运输系统所产生的影响,尽量避免在规划与设计的过程中,道路两侧商用面积的无序规划与建设,积极引导与鼓励从事个体经营的业主向城区内部集中,倡导门市背离道路开设,这样就可以有效的避免密度过大的人流对城市交通所产生的影响。同时应该将那些大型的超市搬到距离城市较远的区域中,将一些小型超市或者市场建设在城区当中,这样就可以有效的环节的城市的交通压力。第三,集中关注对于城市当中的人流、车流的系统规划,减少城市生产生活中人流的无序流动,逐步完善公共交通网络体系,并且要集中关注公共交通运输体系的分工明确。第四,在进行整合的时候,应该集中关注交叉路口的系统性规划。在这一过程中,应该始终秉承着“车曲人直”的设计原则,为城市居民构建便捷与高效交通运输体系,坚决避免交通主干道路的交叉口附近开设办公场所、商业写字楼等,通过这样的措施可以有效避免车流、人流的集中或者拥堵。 结语:希望通过文章的阐述,可以使得相关部门以及工作人员清晰的认识到实现城市空间整合的必要性与重要性,基于空间整合的原则,整合先进的城市规划与建设理念,顺应城市未来的发展趋势,因地制宜的、实事求是的、与时俱进的探索出能够推动城市健

城市空间理论

城市空间理论 空间是人类进行各种社会经济活动的场所,空间的配置是人类进行各种行为的产物,依据不同的原则可以形成不同的空间配置和不同规模等级空间相互密切的有机整体,其间必定存在着某种联系,这种配置和联系就组成了空间。 城市的发展和地理空间密不可分。地理空间是一个区域或国家的最为宝贵的资源,所以城市空间发展是地理空间的一个重要组成部分。 城镇布局是城市化的产物,城镇空间布局是区域空间布局重要内容之一。城镇体系的空间分布包含两方面的重要内容,一是城镇体系的规模分布,二是城镇体系的区位分布。 要实现城镇体系可持续发展就要在不损害城镇体系生态进程的前提下,结合区域特点,促使城镇体系在社会和经济发展中作出持续性贡献的城镇体系发展模式。其旨在以区域为基础,兼顾发展和环境两个方面,发挥人的主观能动性,调控城镇体系的进程。 1、理论基础 1.1空间结构理论 经济活动的空间结构也称经济(产业)地域结构,即人类经济活动的地域(空间)组合关系,也即是经济地域的主要物质内容在地域空间上的相互关系和组合形式。 空间结构一直是空间经济学与经济地理学关注的基本问题。地域空间结构实际上是个人和社会组织空间偏好与选择的结果,是经济均衡在空间维度下的集中体现,个人和社会选择的各种要素均会对地域空间结构产生实际的影响。1.1.1“田园城市”理论 “田园城市”理论是1898年由英国人霍华德提出的。田园城市是为安排健康的生活和工业而设计的。其规模要有可能满足各种社会生活,但不能太大,被乡村带包围,全部土地归公众所有或者托人为社区代管。对霍华德来说,“田园城市”并不是他的奋斗目标,而只是实现他所追求的目标“社会城市”的一个局部试验和示范。也就是说“田园城市”只是“社会城市”的一个组成部分,“社会城市”是一个全新的田园城市群体的组合。即“社会城市”是由一个中心城市和若干个名称和设计各异的田园城市组成的城市群,各城市之间依靠放射状和环

浅析香港建筑综合体与城市交通空间的整合

CITY PLANNING AND URBAN DESIGN 1 序言 香港地少人多,是世界上人口密度最高的城市之一。在用地如此紧张的城市环境下,香港政府及当地设计师已形成一种共识,即对土地的混合利用和立体开发,是城市发展及有效利用土地资源的良好方式之一。香港的建筑综合体,如金钟太古广场、香港又一城、IFC中心、乐富中心二期等,均是将城市中商业、办公、酒店、交通等其中三项以上功能的建筑组织在一起,并在各部分间建立一种相互依存的能动关系,从而形成一组高效统一的建筑群体。它复合了更多的城市特征,是处于城市环境中相互作用的一组群体,它将不可避免地承担城市部分的交通职能,与城市环境相互融合,相互作用。 在香港,建筑空间与城市公共空间的界限已越来越模糊,建筑综合体内容纳了更多的城市交通空间,如城市步行通道,城市休憩中庭,汽车停靠站,交通转换站等,各种空间要素组织成立体网络,供人们在其中穿梭与停留。建筑空间与城市交通空间的整合,在大大改善了人们出行环境的同时,也增强了城市的活力和促进了城市、建筑、交通的综合发展(图1、2)。2 香港的建筑综合体与城市空间特征 香港有限的土地资源,造就了香港高密度城市形态的形成,对土地利用的高强度综合促使城市空间与建筑空间以多种方式穿插、结合,塑造出流动的城市空间网络。在这个复合分层的城市中,所有类型的人类活动都发生在两层或复合的层面上。正如一位建筑师评价他第一次到香港的感受,“几乎所有的东西都发生在远离地面的 不同层,这的确是一个三维的空中之城”。 [1] 香港政府在城市规划指引中亦将“空间亲切性、简洁性、垂直性、空中城市和集约混合用地”作为五个基本的设计概念。 香港著名建筑师严迅奇先生亦曾总 浅析香港建筑综合体与城市交通空间的整合 林燕 作者单位:华南理工大学建筑设计研究院(广州,510641)收稿日期:2007-03-20 摘要/ 从阐述香港城市空间特征入手,通过实例分析,归纳了香港建筑综合体与城市交通空间整合的思路和特点。通过两者的整合,一方面拓展了城市空间,促进了城市、建筑、交通的综合发展;另一方面还提供了舒适的室内步行与换乘空间,改善了城市的整体出行环境。香港的成功经验对改善国内交通空间环境,促进我国城市、建筑、交通设施的整体发展有重要的借鉴意义。关键词/香港 建筑综合体 城市交通空间 整合ABSTRACT/space identity of H ong K ong show s us that the integration of building com plex and urban transportation space can not only expands urban space, prom otes the com prehensive de-velopm ent of city, building and transportation, but also pro-vides com fortable space for indoor w alking or transferring,im proves urban integra l circum stance s for outdoor traffic.T he successful experience is of great significance for refer-ence to im prove dom estic transportation circum stances, ad-vance the integral developm ent of city, building and trans-port facilities. KEY WORDS/ H o ng K ong , bu ild in g c om plex, u rb an tr an s-portation space, integration 结:“香港的高楼本质上呈层叠状,它们是由一个包括公路、行人道、平台、桥梁、地下通道、大厅、堤顶大路等三维的连接网络连接在一起的,这张网在地下或在街道,这种现象不仅是一百多年来城市演变进化和这一地区迅猛发展的结果,也是地形条件影响和制约的结果,既是人为刻意造成的,也是自发形成的……”。城市的高密度发展及城市土地的混合利用促进了香港建筑综合体的发展。对建筑空间的广泛“借用”,看似人为,实际上却是城市发展及对土地利用的内在要求,是城市与建筑共同作用演变而来的。这表明,香港的城市空间特征是集流动性、网络性、垂直性和复合性四大特征为一体的。 2 实例分析——建筑综合体与城市交通空间的整合设计 2.1 太古广场第一、二期 太古广场是香港最著名的建筑综合体之一。包含一座大型商场、三间酒店及服务式公寓、办公楼等,总建筑面积超过49万m2。整组建筑位于半坡上,与山体地形的结合异常巧妙,相似的立面设计手法使整体建筑群浑然一体(图3、4)。 建筑与城市交通空间的整合处理得非常流畅自然。步行以两种方式进入商场:一种是地下商业街与地铁金钟站相通,引入地铁站人流。另一种则是空中步道从三个方向穿越二层商场中庭,为不同方向的人流穿越提供方便。其中一个出口与通往香港公园的公共扶梯相连,人们常常从金钟地铁站出来后经太古广场前往公园。车行则充分利用山势,进入酒店的车辆在北面坡道停靠,进入办公楼及地下停车库的车辆则从四栋塔楼围合的内院进入。而商业裙房的屋顶恰恰就是这个内院的人工地面。部分汽车经内院中央的圆形地下车库入口在商场内部回旋后进入地下停车库。整个交通组织将室内、室外空间融为一体,立体