实验三 果蝇幼虫唾液腺巨大染色体染色观察

一、实验目的

1、对果蝇幼虫唾腺染色体的外形、结构、特征进行观察描述。

二、实验原理

果蝇三龄幼虫的唾腺细胞处于永久早期,染色体解旋呈伸展状态.在幼虫发育过程中细胞核中的DNA多次复制,但细胞、细胞核不分裂。复制后的染色单体DNA不分开,这种现象叫做核内有丝分裂,从而形成了多线染色体。加之唾腺细胞中同源染色体互相靠拢在一起呈现一种联会状态,而使其比一般分裂中期体细胞中的染色体长100~150倍。

由于在唾腺细胞中8条染色体之间以着丝粒互相连结在一起形成染色盘或异染中心,以及同源染色体之间的假联会,经碱性染料染色后,可以观察到一个染色较深的染色盘和以染色盘为中心向外辐射出的5条染色体臂。在这些染色体臂上可以看到染色深浅不同,被称作明带、暗带的横纹,这些横纹的位置,宽窄、数目都具有物种的特异性。不同物种,不同染色体的不同部位形态位置是固定的。因此根据染色体各条臂带纹特征和各条臂端部带纹特征能准确识别各条染色体。另外某染色体上出现的变异,在唾腺染色体相应的臂上就能反映出来,这样这些横纹就成了精确基因定位的“坐标”。将野生型果蝇的带纹与缺失、重复、倒位等突变体的带纹进行比较,就可以将一些基因定位在染色体上。

在染色体臂上还可看到某些带纹通过染色体的解旋、膨大形成的疏松区胀泡,其中最大的一个胀泡叫做巴尔比尼氏环。胀泡富含转录出来的RNA,因此不着色,是基因活动的区域。在个体发育的不同阶段,胀泡或巴尔比尼氏环在染色体上出现的部位不同,据此研究基因的表达,开展各种染色体变异的研究等等。

本次实验将通过对果蝇幼虫唾腺染色体标本的制备与观察,了解并掌握果蝇三龄幼虫唾腺的剖离技术,掌握唾腺染色体标本的制备方法,了解唾腺染色体的形态结构特点。

三、实验材料

1.器材:体视解剖镜,显微镜,镊子,解剖针,载玻片,盖玻片,吸水纸等

2.材料:普通果蝇的三龄幼虫

3.试剂:改良苯酚品红溶液,生理盐水,1M盐酸,蒸馏水

四、实验步骤

剥离唾腺:在一干净的载玻片上滴一滴生理盐水,选择行动迟缓、肥大、爬在瓶壁上即将化蛹的三龄幼虫置于载玻片上。每只手各持一个解剖针,在解剖镜下进行操作。左手持解剖针按压住虫体前端三分之一的部位,固定幼虫,右手持解剖针扎住幼虫头部口器部位,适当用力向右拉唾腺腺体随之而出。清除多余组织与上面附着的脂肪。

解离:在唾腺组织上滴一滴1M HCl,解离1-2min ,以松软组织,利于染色体的分散。吸去 HCl,用水冲洗2-3次。

染色:滴加改良苯酚品红染液染色,染色时间不可过长,否则背景也着色。

压片:染色5min后,盖上干净的盖片,并覆一层滤纸。将片子放在实验台上,用大拇指用力压住,并横向单向揉几次(注意不要使盖片移动,用力和揉动是一个方向,不能来回揉)。

镜检:先用低倍镜进行观察,找到分散好的染色体再转用高倍镜进行观察。

五、实验结果

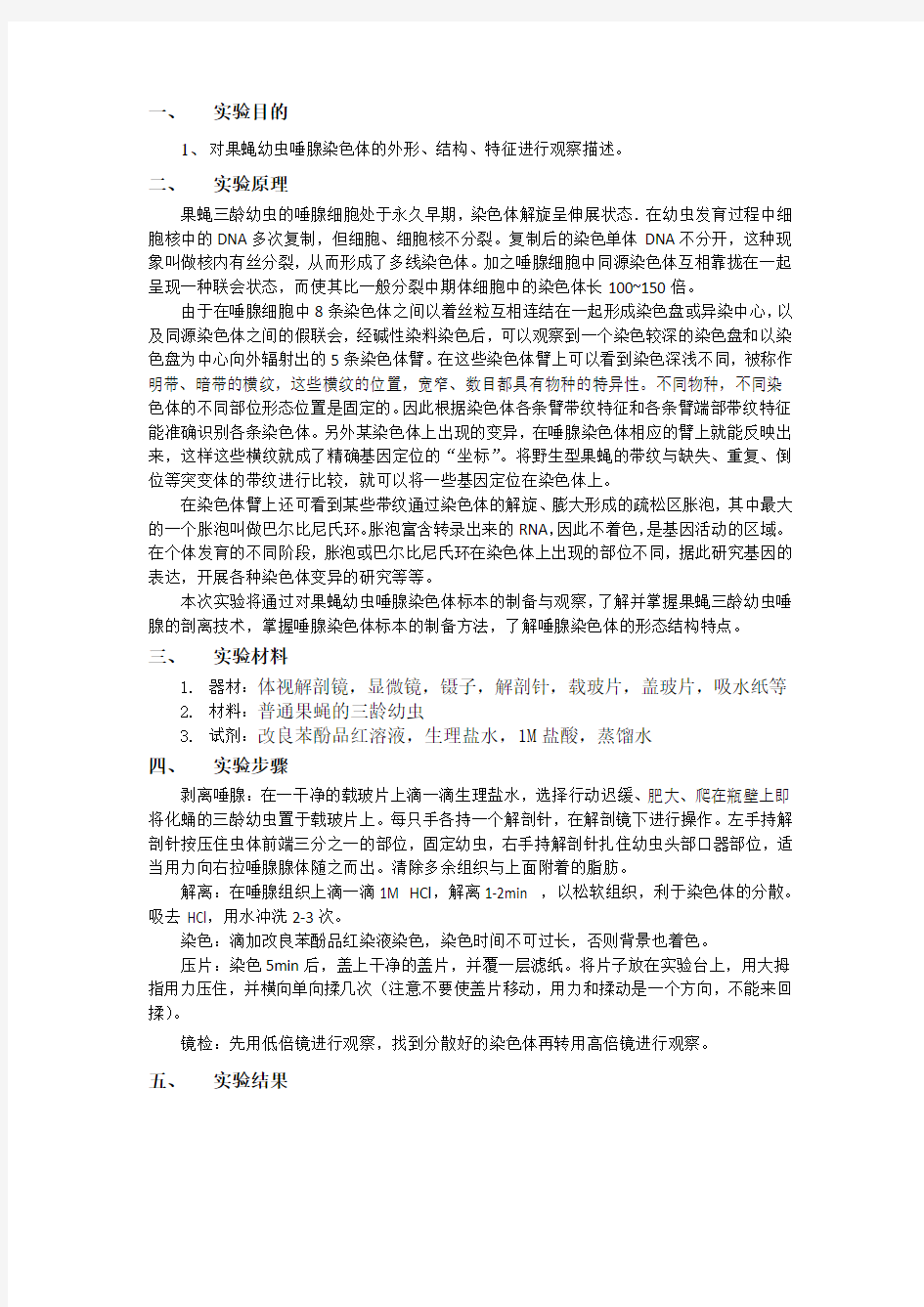

果蝇幼虫唾腺染色体标本观察结果

可见明显的染色中心及五根臂。

图 1 果蝇幼虫唾腺染色体标本观察结果

六、实验分析

注意补加生理盐水,剥离出唾腺后及时将玻片移出体视镜灯光,否则唾腺及盐酸、染液易干。同时水不可太多,否则幼虫会漂浮而且活跃。

剥离标本后如生理盐水多了,可将玻片略倾斜令液滴缓慢流至边缘吸去,使标本附着在玻片中心,以防将唾腺一起吸走。

染色液勿过多,否则压片时唾腺易随染色液漂走。如染色时间到后,染色液量少,应再加少许染色液,再盖上盖波片,避免气泡产生。

压片时要均匀单向用力,避免盖玻片移动。

本次实验起初因解离时间不够,导致没有染出明显的巨大染色体,在重复实验并纠正后得到了成功染色的染色体制片。

果蝇形态观察实验报告

果蝇的形状观察和饲养管理 一、实验目的 了解果蝇的生活习惯,掌握果蝇饲养管理的方法,学习鉴定果蝇的雌雄性别,观察果蝇某些遗传性状。 二、实验原理 果蝇广泛存在于全球温带及热带气候区,在果园、菜市场等地皆可见其踪迹,目前已发现1000多种。果蝇以酵母菌为食,能发酵的水果或植物基质,都可用作果蝇的饲料。 黑腹果蝇,双翅目果蝇属。生活史短,每12天左右即可完成一个世代;饲养容易,以玉米粉等做饲料就可以生长繁殖;繁殖能力强,每只受精的雌蝇可以产卵500个左右;突变型多,突变性状多,多数是形态变异,容易观察;染色体少、个体小,是一种很好的遗传学实验材料,是一种模式生物。 1、果蝇的生活史 果蝇是完全变态昆虫,生活周期可分为4个时期:卵、幼虫、蛹和成虫。最适培养温度为25~30℃。果蝇在25℃时,从卵至蝇需10天左右。由蛹羽化成的成虫,雄性在12小时内为处女蝇,24小时后开始产卵,每天每个成虫可产50-75个卵,10天内最高产卵总股数为400-500个。 卵:白色,椭圆形,长约 0.5mm,前端背面伸出一触丝,附着在食物上。 幼虫:一龄——二龄——三龄,三龄体长4-5 mm,幼虫头尖尾钝,头上有一黑色钩状口器。 蛹:化蛹前三龄幼虫停止摄食,爬到相对干燥的瓶壁上,形成菱形的蛹,形状由淡黄、柔软逐渐硬化为深褐色。 成虫:刚羽化的果蝇虫体较肥大,体表呈半透明,颜色逐渐加深,硬化。 2、果蝇的雌雄鉴别

4、果蝇饲料的配制 果蝇是以酵母菌作为主要食料的,因此实验室内凡是能发酵的物质,都可用作果蝇的饲料,常用的饲料油玉米饲料、米粉饲料、香蕉饲料等。 三、动物与器材 黑腹果蝇品系:突变型(三隐性、黑体) 药品:乙醚、酒精、丙酸、酵母粉、琼脂、玉米粉、白糖。 培养箱、高压灭菌锅、电磁炉、解剖镜、搪瓷杯、玻棒、镊子、培养瓶、海绵塞、滤纸、酒精棉球、毛笔、麻醉瓶、白纸板。 四、实验内容 1、果蝇培养基配制 (1)清洁指管,盖上适当大小的瓶塞,置高压灭菌锅内,以121℃,1.5大气压消毒15分钟,冷却备用。 (2)按配方称取培养基各组分。先取一半水加入琼脂于电磁炉上加热溶解,再加入蔗糖煮沸。 (3)取剩余的水将玉米粉调成糊状边搅拌边加入到琼脂糖溶液中,煮沸。(4)待稍冷后加入酵母粉和丙酸,充分调匀、分装(20 ml/管)。 2、果蝇性别鉴定及形状观察 取白纸板平置于桌面,将麻醉的果蝇倒于白纸板上。于解剖镜下进行性状观察,并记录。 五、思考题及注意事项 1、通过对果蝇雌雄个体的鉴别,你认为哪几个特征在鉴别中是主要的? 答:黑色条纹和性梳。在实体镜下即可清楚地观察到雄蝇的三条条纹(第三条较宽)和雌蝇的五条黑色条纹。肉眼可以观察到性梳为第一对附肢第二小节上的一个小黑点,若用显微镜观察则可以观察到清晰的梳状结构。 相比之下,其他几个特征就不太好观察。首先是体型,在实体镜下很难判断哪个个体体型大或小(放大倍数不同),除非将雌雄蝇一同对比看,而用肉眼基本看不出体型的区别。腹部形状也容易判断错。腹片由于没有特殊眼色,也较难观察数量差别。 2、叙述配制培养基以及果蝇观察时的注意事项。 答:(1)玉米粉一定要先用凉水拌匀后再加热,不能直接倒入加热的培养基中,否则容易聚集成团,不易溶解。配制的培养基容易出现块状,不易于果蝇的利用。 (2)酵母为活性物质,高温易失活。因此应当在培养基冷却到50℃左右时加入到培养基中,切勿将酵母粉加入到培养基中直接煮沸。 (3)将培养基倒入指瓶中时应悬空,不要把培养基沾到指瓶壁上。如不慎沾到,应用酒精棉球擦拭,擦拭过程中注意酒精不要滴到培养基上。 (4)本次观察所用果蝇为已麻醉过的果蝇,应注意如果在观察过程中果蝇醒来,要及时再麻醉,不要让其飞走。

果蝇幼虫唾液腺观察

果蝇幼虫唾液腺染色体标本的制备与观察 【实验目的】 练习分离果蝇幼虫唾腺的技术,学习唾腺染色体的制片方法。 观察了解果蝇唾腺学特征。 【实验原理】 本世纪初,D Kostoff 用压片法首先在D Melanogaster果蝇幼虫的唾液腺细胞核中发现了特别巨大的染色体——唾液腺染色体。事实上,双翅目昆虫(如摇蚊、果蝇等)的幼虫期都 具有很大的唾腺细胞,其中的染色体就是巨大的唾液腺染色体。这些巨大的唾液腺染色体 具有许多重要特征,为遗传学研究的许多方面,如染色体结构、化学组成、基因差别表达 等提供了独特的研究材料。 双翅目昆虫的整个消化道细胞发育到一定阶段之后就不再进行有丝分裂,而停止在分裂间期。但随着幼虫整体器官以及这些细胞本身体积的增大,细胞核中的染色体,尤其是唾液 腺染色体仍不断地进行自我复制而不分开,经过许多次的复制形成约1000~4000拷贝的 染色体丝,合起来达5μm宽, 400μm长,比普通中期相染色体大得多(约100~150倍),所以又称为多线染色体和巨大染色体。 唾液腺染色体形成的最初,其同源染色体即处于紧密配对状态,这种状态称为“体细胞联会”。在以后不断的复制中仍不分开,由此成千上万条核蛋白纤维丝合在一起,紧密盘绕。所以配对的染色体只呈现单倍数。黑腹果蝇的染色体数为2n=2×4,其中第II、第III染 色体为中部着丝粒染色体,第IV和第I(X染色体)染色体为端着丝粒染色体(图21-1)。而唾液腺染色体形成时,染色体着丝粒和近着丝粒的异染色质区聚于一起表成一染色中心,所以在光学显微镜下可见从染色体中心处伸出6条配对的染色体臂,其5条为长臂,1条 为紧靠染色中心的很短的臂(图21-2)。

染色体异常情况分析

减数分裂中染色体异常 减数第一次分裂和减数第二次分裂均异常 例3一个基因型为AaBB的精原细胞,在减数分裂过程中,由于染色体分配紊乱,产生了一个AAaB的精细胞,则另外三个精细胞的基因型分别是:() A.aB,B,B B.aB,aB,B C.AB,aB,B D.AAaB,B,B 解析从产生的AAaB的精细胞首先可以判断B基因所在的同源染色体在减数分离中是正常分离的。从AAa的基因组成上,由于A和a同时存在于一个精细胞中,可以判断A、a 所在的同源染色体在减数第一次分裂时没有分开,进入了同一个次级精母细胞;从A和A 同时存在于一个精细胞,可以判断,A所在的一对姐妹染色单体在减数第二次分裂时没有分开,进入了同一个精细胞。所以与该精细胞来自同一个次级精母细胞的精细胞基因型为aB,另外两个精细胞的基因型为B,B。 二、性染色体异常 (一)减数第一次分裂异常 例4在人的卵细胞形成过程中,如果两条X染色体不分离,都进入次级卵母细胞中,那么,形成的卵细胞与正常的精子结合,其受精卵的染色体组成是()A.22AA+XXY B.22AA+XXX C.22AA+XXY或22AA+XXX D.22AA+XXY或22AA+XY 解析:正常精子的性染色体为X或Y,解答此题的关键是判断出卵细胞的性染色体组成。两条X染色体都进入级次卵母细胞,则次级卵母细胞中和极体中性染色体的组成如下图:减数第二次分裂正常,则很容易得出卵细胞的性染色体组成为XX。 答案:C (二)减数第二次分裂异常 例5(2004全国II,2改编)一个初级精母细胞在减数分裂的第一次分裂时,一对性染色体不发生分离;所形成的次级精母细胞的第二次分裂正常。另一个初级精母细胞减数分裂的第一次分裂正常,减数第二次分裂时,在两个次级精母细胞中,有一个次级精母细胞的1条性染色体的姐妹染色单体没有分开。以上两个初级精母细胞可产生染色体数目不正常的配子(以下简称不正常配子)。上述两个初级精母细胞减数分裂的最终结果应当是() A.两者产生的配子全部都不正常 B.前者产生一半不正常的配子,后者产生的配子都不正常 C.两者都只产生一半不正常的配子 D.前者产生的配子都不正常,后者产生一半不正常的配子 解析第一个初级精母细胞减数第一次分裂不正常,一对性染色体没有分开,则产生的一个次级精母细胞中性染色体为XXYY,另一个次级精母细胞中没有性染色体。减数第二次分

果蝇杂交实验实验报告

果蝇杂交实验【实验目的】 通过实验验证分离规律、自由组合规律、伴性遗传和连锁互换规律,掌握果蝇杂交的实验技术和基因定位的三点测验方法,在实验中熟练运用生物统计的方法对实验数据进行分析。 【实验原理】 1. 果蝇(fruit fly)是双翅目(Diptera)昆虫,属果蝇属(genus Drosophila),约有3000多种,我国已发现800多种。大部分的物种以腐烂的水果或植物体为食,少部分则只取用 以 果蝇在25℃时,从卵到成蝇需10天左右,成虫可活26~33天。果蝇的生活史如下: 雌蝇→减数分裂→卵 受精 雄蝇→减数分裂→精子 羽化(第八天) (可活26~33天)产第一批卵

蛹(第四天) 第二次蜕皮第一批卵孵化 (第二天)(第零天) 第一次蜕皮幼虫 (第一天) 果蝇的生活周期和各发育阶段的经过时间 果蝇的性别及突变性状的鉴别: 果蝇的每一体细胞有8个染色体(2n=8),可配成4对,其中3对在雌雄果蝇中是一样的,称常染色体。另外一对称性染色体,在雌果蝇中是XX,在雄蝇中是XY。 色体上,直刚毛对焦刚毛为完全显性。用具有这两对相对性状的纯合亲本杂交,其性状的遗传行为应符合自由组合定律。 4. 生物某些性状的遗传常与性别联系在一起,这种现象称为伴性遗传(sex-linked inheritance),这是由于支配某些性状的基因位于性染色体上。果蝇属XY型生物,共有四对染色体,第一对为性染色体,其余三对为常染色体。雌果蝇的性染色体构型为XX,、雄果蝇为XY。控制果蝇眼色的基因位于X染色体上,在Y染色体则没有与之相应的等位基因。将红眼(+)果蝇和白眼(w)果蝇杂交,其后代眼色的表现与性别有关。而且,正反交的结果不同。 5. 不完全连锁基因在形成配子时,随同源染色体非姊妹染色体单体之间发生交换而交

果蝇唾腺染色体的几种染色方法比较

果蝇唾腺染色体的几种染色方法比较 双翅类昆虫如黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)的唾腺染色体(Salivary chromosome)比普通染色体大的多,处于体细胞同源染色体的配对状态,是由于唾腺染色体经过多次复制而并不分开形成的,大约有1000~4000根染色体丝的拷贝,故又称为多线染色体(Poly-tene chromosome)。它是观察染色体形态、研究染色体结构变异等的好材料。制作果蝇唾腺染色体标本的染色方法一般有3种:醋酸洋红法、苯酚品红法和孚尔根(Feuglen)染色法(除此之外还有其他方法)、各种方法都有其自身的特点及适用的条件,因此没有1种染色方法是普遍适用完美无缺的。现将3种常用方法的优缺点分述如下,并提出1个实用的永久封片制作方法。 一、醋酸洋红法 洋红的常用浓度为0.5%~1.0%,醋酸常用浓度为45%~50%,一般现配挪用较好。洋红是从胭脂虫(Coccrs cacti)的雌虫中提取的作为染料的提取物,提取物的品质因胭脂虫的种类而异,是一种混合物,其中具有染色活性的是洋红酸。洋红酸是一种二元弱酸,如果溶于碱性溶液中,则具有酸性染料的性质,可使细胞质着色;如果溶于酸性溶液中,则具有磁性染料的性质,可使染色质(体)着色。此法多用满架法,快速简便,为改进其染色效果,也可采用浸染法,并辅以火焰微热(即滴加醋酸洋红盖片后在酒精灯火焰上微热),增加本底清晰度,加大反差。 醋酸洋红的配制和染色都比较简中,对细胞穿透力较强,这是其主要优点,此外它对染色体和核仁均对染色,故也适用于减数分裂的细胞染色。但其染色强度和分色效果不及其他染色剂,通常只作临时染色观察,不用于制作永久性装片。 也可以用醋酸地衣红替代洋红,这样细胞质着色较少,效果较好。 二、孚尔根染色法 孚尔根染色法是常用于鉴别细胞中DNA的一种组织化学方法,细胞核经过温和的盐酸的水解作用(I mol HCI,60℃而破坏了脱氧核糖与嘌呤碱之间的糖苷键,这样嘌呤碱脱掉而使脱氧核糖的第1个碳原子上潜在的醛基获得自由状态。自由醛基能够与脱色的碱性品红即Schiff试剂反应生成紫红色复合物。 孚尔根染色法的优点是通常只对细胞核和染色体着色,染色均匀一致,背景清晰,组织软化较好,易于压片。缺点是染色体经过染色后,由于染色时间较长(一般在1~2h,动物细胞略短一些),Schiff试剂中所含的盐酸往往使其过度软化。因此在压片时染色体不易分散而易于重叠或粘连,这是它不如苯酚品红染色的主要缺点。另外一个主要缺点是水解条件必须严格控制,l mol HCI水解温度应在60士1℃(某些情况下需要控制在60士0.5℃),因为温度过高或时间过长会造成水解过度,糖与醛基之间的键破坏过大,醛基流失到水解液中,则染色体不均匀着色或染色稍深但细胞质着色,或者出现大小不等的红色小粒;反之,染色体着色浅淡、细胞质中可能有其他醛基存在而呈现扩散的红色。可见,只有水解合适才能使染色体着色较深而细胞质不显示任何颜色。 染色反应须在低温(10℃左右)、黑暗、尽可能减少氧化的条件下进行,否则氧化生成SO也会影响反应的颜色表现,因此孚尔根染色法宜用浸染法,而不宜用液染。此外染的 2 色后一般还需用漂洗液和蒸馏水漂洗,这些操作对于较小的果蝇唾腺来说不太适宜,因为材料容易在染色、漂洗等操作过程中丢失。 三、苯酚品红染色法 现常用改良的苯酚品红染色法,它是卡宝品红(Carbol fuchsin)经过山梨醇改良的,也是目前应用最为广泛的一种优良的核和染色体的染色剂。它既具有醋酸洋红的染色简便、快

普通果蝇的形态和生活史观察实验报告

专业班级:12级生物技术2班 实验日期:2014年3月5日到25日室温:20.12 °C (平均温度) 大气压:82.75 KPa (平均气压) 实验一:普通果蝇的形态和生活史观察 、目的: 1、观察并熟记果蝇的形态结构; 2、掌握果蝇培养基的制备方法; 3、掌握果蝇饲养管理的方法; 4、鉴定果蝇的雌雄性别; 5、观察并熟记果蝇的生活史。 、原理: (一)生物学特性: 1.1果蝇的形态特征: 黑腹果蝇属于果蝇科(Drosophilidae),双翅目昆虫。成虫具有一对发达、膜质的前翅,后翅特化为一对平衡棒。生活史短,繁殖快,易饲养,个体小体 型较小,身长3?4mm是一种很好的遗传学实验材料,是一种模式生物。

图一、普通野生型果蝇的形态图 1.2、果蝇的生活史: 本次实验采用野生型的红眼黑腹果蝇果蝇广泛存在于温带及热带气候区,而且由于其主食为腐烂的水果,因此在人类的栖息地内如果园,菜市场等地区内皆可见其踪迹。出啦南北极外,目前至少有1000个以上的果蝇物种被发现。大 部分的物种以腐烂的水果或植物体为食,少部分则只取用真菌,树液或花粉为其食物。 在不供给食物的情况下,果蝇可存活50小时左右,在不供给水得情况下果蝇无法活过一天。蛹期果蝇在其正常5天生活周期下可取食其体重3~5倍的食物,雌果蝇在产卵期每日可取用与体重等重的食物。果蝇成虫的食物内需有糖类。而蛹期则可以只依赖酵母即可生育。 1.2.1、果蝇的生活史 图二、果蝇的生活周期图 1?卵 2 ?一龄幼虫 3 ?二龄幼虫 4 ?三龄幼虫 5 ?蛹 6 ?成虫(雄) 7 ?成虫(雌)

图三、果蝇生活史中各时期的典型图 生活史:果蝇的生活史包括卵、幼虫、蛹、成虫四个连续的发育阶段(图11)。 121.1、卵:卵白色,长椭圆形,长约0.5mm在背面的前端伸出一对触丝,它能使卵附着在柔软的食物上,不至于深陷到食物中去。 121.2、幼虫:幼虫从卵中孵化出来后,经过两次蜕皮到第三龄期,体长可达4?5mm在解剖镜下观察可见一端稍尖为头部,并且有一黑点即口器;稍后有一对半透明的唾腺,每条唾腺前有一条唾腺管向前延伸,然后会合成一条导管通向消化道。神经节位于消化道前端的上方。 1.2.1.3、蛹:幼虫生活七天左右即化蛹,化蛹前从培养基中爬出附在瓶壁上,渐次形成一个棱形的蛹。起初颜色淡黄、柔软,以后逐渐硬化,变为深褐色,这就显示即将羽化了。 1.2.1.4、成虫:刚羽化出的果蝇,身体狭长,翅还没有展开,身体较白嫩,此时野生型体色与黑檀体体色都是一样的,没有多大区别。不久,蝇体变为粗短椭圆形,双翅展开,体色加深,如野生型果蝇的体色成为灰褐色,突变型黑檀体果蝇的体色成为乌黑色。 果蝇生活周期的长短与温度关系密切,30C以上时果蝇则将不育且濒临死亡, 低温则使它的生活周期延长,同时生活力也降低。培养果蝇的最适温度是20 ?25C。 1.3、果蝇的雌雄鉴别:

果蝇杂交实验报告

果蝇杂交实验报告 实验日期:2012年9月28日 -2012年10月20日 小组编号:周五5组 小组成员:白坦蹊陈朱媛呼波王启明 【摘要】 实验利用果蝇,这一常用的遗传学模式生物,进行杂交实验,验证了基因的分离定律、自由组合定律、伴性遗传、基因连锁交换等遗传学规律。报告对实验数据进行了卡方检验,对三隐性状中的基因遗传距离进行了计算,证明实验数据基本符合假设的。 【实验原理】 一、遗传定律 1.基因分离定律 一对等位基因在杂合状态中保持相对的独立性,在配子形成时,按原样分离到不同的配子中去,理论上配子分离比是1∶1,F2代基因型分离比是1∶2∶1,若显性完全,F2代表型分离比是3∶1 。 控制体色性状的突变基因位于2号常染色体,正常体色对黑体完全显性,用正常体色果蝇与黑体果蝇交配,得到F1代都是正常体色,F1代雌雄个体之间相互交配,F2代产生性状分离,出现两种表现型。 2.基因自由组合定律 不同相对性状的等位基因在配子形成过程中,等位基因间的分离和组合是互不干扰,各自独立分配到配子中去,它们所决定的两对相对性状在F2代是自由组合的,在杂种第二代表型分离比就呈9∶3∶3∶1。 控制体色性状的突变基因位于2号常染色体,正常体色对黑体完全显性,控制眼色性状的突变基因位于性染色体。红眼对白眼完全显性,用黑体红眼果蝇(♀)与正常体色白眼果蝇(♂)交配,得到F1代都是正常体色,F1代雌雄个体之间相互交配,F2代产生性状分离,出现四种表现型。 3.伴性遗传 位于性染色体上的基因,其传递方式与位于常染色体上的基因不同,它的传递方式与雌雄性别有关,因此称为伴性遗传。 果蝇的性染色体有X和Y两种,雌蝇为XX,雄蝇为XY。红眼与白眼是一对相对性状,控制该对性状的基因(W)位于X染色体上,且红眼(W)对白眼(w)为完全显性。 当红眼雌蝇与白眼雄蝇杂交时,F1代雌性果蝇、雄性果蝇都为红眼,F2代雌性果蝇都是红眼,雄性果蝇红眼和白眼的比例为1∶1;当白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交时,F1代雌性果蝇为红眼,而雄性果蝇为白眼,此现象又称为绞花式遗传,F2代雌性果蝇的红眼与白眼比例为1∶1,雄性果蝇的红眼与白眼比例也是1∶1 。 4.连锁与交换定律 连锁是指在同一同源染色体上的非等位基因连在一起而遗传的现象;互换是指同源染色体的非姊妹染色单体之间的对应片段的交换,从而引起相应基因间的交换与重组。同一条染色体上的基因是连锁的,而同源染色体基因之间可以发生一定频度的交换,因此在子代中将发现一定频度的重组型,但一般比亲组型少得多。 5.基因定位 基因定位就是确定基因在染色体上的位置,确定基因的位置主要是确定基因之间的距离和顺序,而它们之间的距离是用交换值来表示的。只要准确地估算出交换值,并确定基因在染色体上的相对位置就可以把它们标志在染色体上,绘制成图。

成功观察果蝇唾液腺细胞染色体的方法

成功观察果蝇唾液腺细胞染色体的方法 余幼芳 俞佩芳3 (华东师范大学生命科学学院 上海 200062) 果蝇唾液腺细胞巨大染色体是观察染色体形态并理解基因位于染色体上的好材料。但这个实验难度较大,每一步骤都关系着实验的成败,尤其是唾液腺的获取、识别,低渗处理,唾液腺的安全保留及染色等步骤都要掌握好。 1 剥离唾液腺 1.1 挑取三龄幼虫 个体肥大的三龄幼虫是制作唾 液腺染色体的基础 [1] 。通常,果蝇传代培养2周后可 获得三龄幼虫。用解剖针挑取行动迟缓、肥大、爬上瓶壁的三龄幼虫。一般体长5mm 左右。 1.2 区分头尾部 对于初学者来说,首先要学会区分 果蝇幼虫的头尾。幼虫的头部具有口器,为一肉眼可见的小黑点,唾液腺位于口器后端,连在食道两侧。果蝇尾部稍钝,两条气管突出像“触角”,略呈黄色(图 1)。也可根据果蝇在载玻片上的挪动来判断,头部一 伸一缩“引领” 整个身体的挪动。 图1 果蝇三龄幼虫 1.3 拉取唾液腺 查阅多篇关于果蝇唾液腺细胞染 色体观察的文献,发现拉取唾液腺时解剖针的固定位置有所差异:右手解剖针一般都是固定在头部口器处,但左手解剖针有些是固定于离头部1/3处[2~4] ,有些 是离尾部1/3处[5~7] 。通过多次比较,离头部1/3处较 易拉取出唾液腺,而把解剖针放在离尾部1/3处,则易 拉出肠等内脏。 1.4 识别唾液腺 这是关键步骤之一,当将果蝇的头 部与躯体分开后,唾液腺就可能暴露出来,也可能与其他组织混杂在一起,可根据以下特点识别:唾液腺一对,半透明,边缘光滑。而拉取唾液腺过程中出现的一些破碎的组织虽然透明,但大小无规律,边缘不规则。果蝇的每个唾液腺长约1mm 左右。唾液腺前端的两条分泌管汇合成总管,就像两个香蕉串在一起(图2)。解剖境下仔细观察,唾液腺上有清晰的网格状的结构,每个网格即一个细胞,由于唾液腺细胞较大,所以细胞容易识别。一般唾液腺上面附有乳白色脂肪体,脂肪体的存在虽然有利于将唾液腺与其他组织区别开来;但却容易影响装片的质量,所以要尽量把它去除。 1.5 安全保留唾液腺 唾液腺和其他组织分离后,应 在解剖镜下用解剖针尽量将杂质与唾液腺的距离拉 开,小心地用吸水纸檫去杂质。唾液腺不需要移动就留在原来的载玻片上。在以后的低渗、解离、漂洗等各个环节中都要仔细操作, 避免唾液腺的丢失。 图2 完整的果蝇唾液腺 2 低渗和解离 2.1 低渗 低渗对于细胞核型的分析是一个关键的 步骤。在对唾液腺进行低渗处理后,可使细胞充分吸水膨胀,染色体分散,平整地铺展在载玻片上。关于低渗的时间有关文献描述得不尽相同,少到2m in,多到 15~20m in 。我们经过多次实验,得出用0.3%~0.4% 的NaCl 对唾液腺处理4~5m in 效果较好。 2.2 解离 用1N HCl 解离1~2m in 是有必要的。一 方面经过解离,制片时细胞容易压散;另一方面,也使染色体容易着色。 2.3 漂洗 用蒸馏水洗去残余的HCl,清洗3~4次 即可。这一步需要多次用吸水纸,所以应特别小心,吸水纸尽量远离唾液腺,以免吸走。另一方面,在拉取唾液腺的时候可能拉断,在漂洗的时候尽量使拉断的唾液腺片段集中在一起。这样吸水纸可沿一个方向吸水,唾液腺不易丢失。 3 染色 果蝇唾液腺细胞染色体的观察实验一般用醋酸洋红染色15m in 左右,染色效果不够理想。而用改良碱性品红染液则取得很好的效果,染色时间约5m in 即可,在染色深度、清晰度、染色体的形态、背景层次都优于醋酸洋红。虽然改良碱性品红染液的配制比醋酸洋红染液略复杂一些,但一次配制后可以长期使用。从其染色所需的时间和效果来看,建议作为中学做该实验的首选染液。 4 压片 压片前,要注意将唾液腺片段集中在一起,如果这些片段很分散的话,压片时会由于盖玻片所能覆盖的面积有限而使唾液腺丢失。很多文献上提到用解剖针敲击盖玻片,但经过多次实验后发现敲击的力度较难掌握。敲击过重,容易把盖玻片敲碎;敲击过轻,染色体不易分散舒展。压片时可放置三层吸水纸于盖玻片上,然后用右手拇指用力压下,注意不要使盖片移动,

遗传学第九章 染色体畸变的遗传学分析9.4 习题

第九章染色体畸变的遗传学分析 一、填空题 1、果蝇棒眼基因B是显性,它的主要效应是使果蝇的小眼数目减少,当基因型为B/B时,小眼数为840个;基因型为BB/BB时,小眼数为68个,基因型为BBB/B时,小眼数为45个,该统计结果说明重复会产生和等遗传效应。 2、自然条件下,多倍体主要通过配子受精结合形成,而人工创造多倍体则是采用生物、化学或物理方法使的染色体数加倍。 3、三体通常由表示,它产生和配子。 4、相互易位杂合体在减数分裂后期Ⅰ会出现或型。前者称为分离,后者称为分离。结果前者形成的配子育,后者形成的配子育。 5、易位和交换都是_______,不同的是交换属于正常现象,发生在_______之间,而易位属于异常的染色体畸变,发生在_______之间。 6、染色体结构变异的遗传学效应为:_______,_______,_______等。 7、在诱导多倍体时,最常用的染色体加倍剂有_______,它能使染色体加倍的原因是_______。 8、人类染色体畸变包括_______和_______两大类。 9、按染色体断点的数量和位置可将染色体缺失分为_______和_______。 10、由于同源四倍体主要进行_______染色体分离,因此其育性高于同源三倍体。 11、基因的表现型因其所在位置不同而不同的现象称(),因基因出现的次数不同而不同现象称()。 12、倒位杂合体联会时在倒位区段内形成的“倒位圈”是由()形成的,而缺失杂合体和重复杂合体的环或瘤是由()形成的。 13、染色体结构变异主要有四种类型,在减数分裂前期Ⅰ染色体联会时缺失,重复和倒位都能形成瘤或环。形成缺失环的是()染色体,形成重复环的是()染色体,形成倒位环的是()染色体。而相互易位则联会成()结构。 14、染色体结构变异中,假显性现象是由()而引起的,臂内倒位杂合体在减数分裂前期Ⅰ交换而导致后期Ⅰ出现(),易位杂合体在联会时呈()形象。 15、染色体abc.defgh发生结构变异成为abfed.cgh,这种结构变异称为()。 16、A、B、C、D代表不同的染色体,写出下列染色体数目变异类型的染色体组成,同源三倍体为( ),三体为( ),缺体为( ),单体为( ),双三体为( ),四体为( )。 17、在二倍体生物中,具有配子染色体数的个体称为()。这种个体在减数分裂前期各个染色体不能(),后期Ⅰ不能(),因而造成()。 18、水稻的全套三体共有()个,烟草的全套单体共有()个,普通小麦的全套缺体共有()个。 19、利用单体测定某隐性基因(a)所在染色体,如果a基因正好在某单体染色体上,则F1代表现()表现型,如果a基因不在某单体染色体上,则F1代将表现()表现型。20、复式三体(AAa)按染色体随机分离形成的配子种类和比例为(),在精子和卵子中(n+1)和n配子都同等可育时,其自交子代的表现型比例是[A_]:[aa]=()。

果蝇的神经发育过程

论果蝇的神经发育过程 摘要:神经系统是由各种各样的神经元互相联系组成的复杂网络,动物的各种基本生理活动都依赖于各种精确的神经回路的参与及调控。研究表明,果蝇神经系统的形成在很大程度上依赖与在特定区域的细胞数目。在果蝇幼虫中胚胎后期的神经母细胞(pNBs-postembryonic neuroblasts)形成成熟神经系统的大部分神经细胞。沿着果蝇身体前后轴不同区域的神经母细胞形成不同的神经元群体。作为一种重要的模式生物,果蝇以其相对清晰的遗传背景、丰富的表型特定、独特的发育特点而深受研究者的青昧,为生命科学特别是遗传学和发育生物学的研究和发展提供了极大的方便。 关键词:果蝇神经系统神经发育疾病治疗 正文:果蝇(Drosophila)是一种小型全变态昆虫,属双翅目、果蝇科、果蝇属.全球均有分布,现已发现3000多种.遗传学研究通常用黑腹果蝇(Drosophila melanogaster).果蝇作为遗传学实验材料,其具有很多突出的优点:①生长迅速、世代周期短;②繁殖力强、后代数量大,便于统计分析;③个体小、饲养管理方便;④突变类型多,便于观察和杂交组合;⑤有巨大型染色体,且数目较少(2n=8),便于观察研究。实验材料的选择往往是决定研究工作成功与否的关键,恰当的实验材料的选取有可能引起一次学科发展的飞跃,果蝇就是这样一种具备很多选材有点的昆虫。 果蝇的生活周期十分短暂,完成一个世代的交替平均只需要2周左右。果蝇由卵发育为成虫大体经过卵、幼虫、蛹和幼虫4个阶段,属完全变态发育。1只雌果蝇一生能产下300~400个卵,卵经1d即可孵化成幼虫,组成一个庞大的家族。如此众多的后代,足以作为一个研究样本进行数理统计分析。果蝇幼小的体型,简单的饲养管理,短暂的生活史,高效的繁殖率及极快的胚胎发育速度和完全变态发育等特点都是其他实验动物无可比拟的。对于生物学家来说,1年甚至更久才能完成胚胎发育和世代交替让人为之心急,而胚胎发育快速、生活史短暂、后代繁殖快的果蝇则为科学家赢得了宝贵的时间,为观察胚胎的发育过程,突变的发生等提供了更快捷有效的途径。 果蝇的发育主要分三个阶段:卵、幼虫和成体果蝇。在发育的开始在卵中沿着前后轴(anterior-posterior)和背腹轴(dorsal-vontral)建立一个梯度。卵的前端将成为成蝇的头,而未端将成其尾。背侧在上方腹侧在下方。受精卵中的蛋白和RNA分子分布不均产生了这种梯度。一旦受精,此梯度立即建立起来,它控制着前后轴的发育,稍晚一些才建立背腹轴梯度。前后轴系统沿着幼虫的体长控制位置信息,而同时腹背系统调节组织的分化,即特殊胚胎组织的特化,此包括中胚层、经神外胚层和背部外胚层。 神经系统形成于胚胎发育的早期,是一个多步骤、复杂的渐进过程。该过程主要包括:外胚层特定细胞的神经诱导、神经上皮细胞的增值和迁移、神经细胞分化、神经板和神经管的形成和分化、突触以及神经回路的形成以及已建立联系的神经组织功能的发育等等。与其他组织具有极为特殊的细胞形态和功能。有前体细胞转变为终末分化的神经细胞的过程与神经系统发育的其他过程是重叠进行的。自神经前体细胞诱导、迁移、发育至成熟,至最终形成相互联系有功能的神经系统网络,神经系统发育过程中的每一步都需要不同的神经系统发育相关基因的表达,且这些神经系统发育重要调节基因的表达又都是在一组特定信号的精确诱导和调控下才有可能完成的。 果蝇中枢神经系统(CNS)由腹侧神经外胚层发育而来。果蝇中约1/5的神经外胚层细胞最终分裂形成神经干细胞,这些干细胞通常称为成神经细胞。中枢神经系统中的大量神经元能够形成局部回路。一般来说,动物越高级,局部回路中的神经元数目就越多,连接越

果蝇唾液腺染色体标本的制备与观察

果蝇唾腺染色体标本的制备与观察 摘要:染色体是遗传信息的载体,但是除了一些特殊的染色体之外,大部分染色体体积很小,而且没有标志,难以定位。本论文以果蝇三龄幼虫为实验材料,通过解剖分离出其唾液腺,制备染色体标本,在显微镜下观察果蝇唾腺染色体的形态特征,寻找形态良好分散适中的图像仔细观察,并根据唾腺染色体上横纹的形态和排列,识别不同的染色体。 前言:双翅目昆虫(摇蚊、果蝇等)幼虫期的唾腺细胞很大,其中的染色体称为唾腺染色体。这种染色体尺寸远超普通中期相染色体,又称为巨大染色体。唾腺染色体处于体细胞染色体联会配对状态,并且唾腺染色体经过多次复制而并不分开,所以又称多线染色体。多线染色体经染色后,出现深浅不同、密疏各别的横纹,这些横纹的数目和位置往往是恒定的,代表着果蝇等昆虫的种的特征;如染色体有缺失、重复、倒位.易位等,很容易在唾腺染色体上识别出来。各染色体的异染色质的着丝粒部分互相靠拢形成染色中心(chromocente r);横纹有深浅、疏密的不同,各自对应排列,这意味着基因的排列。唾腺染色体广泛应用于细胞遗传学、发生遗传学、进化遗传学及分子遗传学的研究中。 实验材料: 实验材料:果蝇三龄幼虫 药品试剂:生理盐水、盐酸、蒸馏水、改良苯酚品红染色液 仪器用具:解剖镜,显微镜,镊子,解剖针,载玻片,盖玻片,吸水纸等 实验方法: 1. 剥离唾腺: 在一干净的载玻片上滴一滴生理盐水,选择行动迟缓、肥大、爬在瓶壁上即将化蛹的三龄幼虫,用解剖针轻取,置于载玻片生理盐水中。双手手各持一个解剖针(针尖尽量细些),在解剖镜下进行操作。一根解剖针扎住幼虫前端三分之一的部位,固定幼虫,另一根扎住幼虫头部口器部位,适当用力向外拉,唾腺腺体随之而出。(如图一)清除除了唾腺之外的部分,尤其是和唾腺紧挨着的脂肪。(如图二)

果蝇的染色体异常现象

果蝇的染色体异常现象

果蝇的染色体异常现象 一、果蝇的染色体结构异常现象 染色体结构变异是染色体变异的一种,是内因和外因共同作用的结果,外因有各种射线、化学药剂、温度的剧变等,内因有生物体内代谢过程的失调、衰老等。主要类型有缺失、重复、倒位、易位。 例题 1.(16分)1917年,布里奇斯发现了一种翅膀

后端边缘缺刻(缺刻翅)的红眼雌果蝇,并用这种果蝇做了如图23所示的实验: (1)其它实验证实,控制翅型的基因位于X 染色体上,Y染色体上没有。假设缺刻 翅是由X染色体上控制翅型的基因发 生突变引起的,与正常翅是一对等位基 因控制的相对性状。如果缺刻翅由隐性 基因控制,则后代中不应该有 果蝇出现;如果缺刻翅是由显性基因控 制,则后代中应该有果蝇出 现。实验结果与上述假设是否相 符:。 (2)从果蝇的眼色性状分析,后代雌蝇有两种表现型,说明雌性亲本产生了 种类型的配子。理论上讲图23所示的 实验,子代应该有种类型。

(3)图23所示的实验,子代的雌雄比例不是1:1,而是2:1,其原因最可能 是。 (4)布里奇斯认为“X染色体片段缺失”是导致图23所示实验现象的原因。为证 实这一猜测,科研工作者对表现型为 的果蝇做了唾腺染色体的检查,显微镜 下观察到如图24所示 的片段,从而证实了布里奇斯的猜测。 (5)从图23中雌性亲本所产生的配子分析,解释子代中雌性出现缺刻白眼性状的原因: 。 【答案】(16分)(1)缺刻翅雌和正常翅♂缺刻翅♂不相符(2)两(1分)四(1分) (3)雄性的成活率是雌性的1/2(雄性个体存

在致死现象)(4)缺刻翅♀ X染色体配对 (5)含X染色体缺失的雌性配子所形成的受精卵发育成缺刻翅白眼♀(X染色体缺失导致缺刻翅性状,同时缺失的部分包括控制眼色的基因)2.(16分) (1)图1表示对果蝇眼形的遗传研究结果,果蝇眼形由正常眼转变为棒状眼是因 为,该变化称 为。雄性棒眼果 蝇的基因型为。 基 X b X b X B X X B X B 图1 (2)研究人员构建了一个棒眼雌果蝇品系X l B X b,

果蝇形态观察实验报告

一、实验目的 了解果蝇的生活习惯,掌握果蝇饲养管理的方法,学习鉴定果蝇的雌雄性别,观察果蝇某些遗传性状。 二、实验原理 果蝇广泛存在于全球温带及热带气候区,在果园、菜市场等地皆可见其踪迹,目前已发现1000多种。果蝇以酵母菌为食,能发酵的水果或植物基质,都可用作果蝇的饲料。 黑腹果蝇,双翅目果蝇属。生活史短,每12天左右即可完成一个世代;饲养容易,以玉米粉等做饲料就可以生长繁殖;繁殖能力强,每只受精的雌蝇可以产卵500个左右;突变型多,突变性状多,多数是形态变异,容易观察;染色体少、个体小,是一种很好的遗传学实验材料,是一种模式生物。 1、果蝇的生活史 果蝇是完全变态昆虫,生活周期可分为4个时期:卵、幼虫、蛹和成虫。最适培养温度为25~30℃。果蝇在25℃时,从卵至蝇需10天左右。由蛹羽化成的成虫,雄性在12小时内为处女蝇,24小时后开始产卵,每天每个成虫可产50-75个卵,10天内最高产卵总股数为400-500个。 卵:白色,椭圆形,长约,前端背面伸出一触丝,附着在食物上。 幼虫:一龄——二龄——三龄,三龄体长4-5 mm,幼虫头尖尾钝,头上有一黑色钩状口器。 蛹:化蛹前三龄幼虫停止摄食,爬到相对干燥的瓶壁上,形成菱形的蛹,形状由淡黄、柔软逐渐硬化为深褐色。 成虫:刚羽化的果蝇虫体较肥大,体表呈半透明,颜色逐渐加深,硬化。 2、果蝇的雌雄鉴别 果蝇是以酵母菌作为主要食料的,因此实验室内凡是能发酵的物质,都可用作果蝇的饲料,常用的饲料油玉米饲料、米粉饲料、香蕉饲料等。

三、动物与器材 黑腹果蝇品系:突变型(三隐性、黑体) 药品:乙醚、酒精、丙酸、酵母粉、琼脂、玉米粉、白糖。 培养箱、高压灭菌锅、电磁炉、解剖镜、搪瓷杯、玻棒、镊子、培养瓶、海绵塞、滤纸、酒精棉球、毛笔、麻醉瓶、白纸板。 四、实验内容 1、果蝇培养基配制 (1)清洁指管,盖上适当大小的瓶塞,置高压灭菌锅内,以121℃,大气压消毒15分钟,冷却备用。 (2)按配方称取培养基各组分。先取一半水加入琼脂于电磁炉上加热溶解,再加入蔗糖煮沸。 (3)取剩余的水将玉米粉调成糊状边搅拌边加入到琼脂糖溶液中,煮沸。(4)待稍冷后加入酵母粉和丙酸,充分调匀、分装(20 ml/管)。 2、果蝇性别鉴定及形状观察 取白纸板平置于桌面,将麻醉的果蝇倒于白纸板上。于解剖镜下进行性状观察,并记录。 五、思考题及注意事项 1、通过对果蝇雌雄个体的鉴别,你认为哪几个特征在鉴别中是主要的? 答:黑色条纹和性梳。在实体镜下即可清楚地观察到雄蝇的三条条纹(第三条较宽)和雌蝇的五条黑色条纹。肉眼可以观察到性梳为第一对附肢第二小节上的一个小黑点,若用显微镜观察则可以观察到清晰的梳状结构。 相比之下,其他几个特征就不太好观察。首先是体型,在实体镜下很难判断哪个个体体型大或小(放大倍数不同),除非将雌雄蝇一同对比看,而用肉眼基本看不出体型的区别。腹部形状也容易判断错。腹片由于没有特殊眼色,也较难观察数量差别。 2、叙述配制培养基以及果蝇观察时的注意事项。 答:(1)玉米粉一定要先用凉水拌匀后再加热,不能直接倒入加热的培养基中,否则容易聚集成团,不易溶解。配制的培养基容易出现块状,不易于果蝇的利用。 (2)酵母为活性物质,高温易失活。因此应当在培养基冷却到50℃左右时加入到培养基中,切勿将酵母粉加入到培养基中直接煮沸。 (3)将培养基倒入指瓶中时应悬空,不要把培养基沾到指瓶壁上。如不慎沾到,应用酒精棉球擦拭,擦拭过程中注意酒精不要滴到培养基上。 (4)本次观察所用果蝇为已麻醉过的果蝇,应注意如果在观察过程中果蝇醒来,要及时再麻醉,不要让其飞走。 六、实验结果 1、三隐形个体的观察

实验三 果蝇幼虫唾液腺巨大染色体染色观察

一、实验目的 1、对果蝇幼虫唾腺染色体的外形、结构、特征进行观察描述。 二、实验原理 果蝇三龄幼虫的唾腺细胞处于永久早期,染色体解旋呈伸展状态.在幼虫发育过程中细胞核中的DNA多次复制,但细胞、细胞核不分裂。复制后的染色单体DNA不分开,这种现象叫做核内有丝分裂,从而形成了多线染色体。加之唾腺细胞中同源染色体互相靠拢在一起呈现一种联会状态,而使其比一般分裂中期体细胞中的染色体长100~150倍。 由于在唾腺细胞中8条染色体之间以着丝粒互相连结在一起形成染色盘或异染中心,以及同源染色体之间的假联会,经碱性染料染色后,可以观察到一个染色较深的染色盘和以染色盘为中心向外辐射出的5条染色体臂。在这些染色体臂上可以看到染色深浅不同,被称作明带、暗带的横纹,这些横纹的位置,宽窄、数目都具有物种的特异性。不同物种,不同染色体的不同部位形态位置是固定的。因此根据染色体各条臂带纹特征和各条臂端部带纹特征能准确识别各条染色体。另外某染色体上出现的变异,在唾腺染色体相应的臂上就能反映出来,这样这些横纹就成了精确基因定位的“坐标”。将野生型果蝇的带纹与缺失、重复、倒位等突变体的带纹进行比较,就可以将一些基因定位在染色体上。 在染色体臂上还可看到某些带纹通过染色体的解旋、膨大形成的疏松区胀泡,其中最大的一个胀泡叫做巴尔比尼氏环。胀泡富含转录出来的RNA,因此不着色,是基因活动的区域。在个体发育的不同阶段,胀泡或巴尔比尼氏环在染色体上出现的部位不同,据此研究基因的表达,开展各种染色体变异的研究等等。 本次实验将通过对果蝇幼虫唾腺染色体标本的制备与观察,了解并掌握果蝇三龄幼虫唾腺的剖离技术,掌握唾腺染色体标本的制备方法,了解唾腺染色体的形态结构特点。 三、实验材料 1.器材:体视解剖镜,显微镜,镊子,解剖针,载玻片,盖玻片,吸水纸等 2.材料:普通果蝇的三龄幼虫 3.试剂:改良苯酚品红溶液,生理盐水,1M盐酸,蒸馏水 四、实验步骤 剥离唾腺:在一干净的载玻片上滴一滴生理盐水,选择行动迟缓、肥大、爬在瓶壁上即将化蛹的三龄幼虫置于载玻片上。每只手各持一个解剖针,在解剖镜下进行操作。左手持解剖针按压住虫体前端三分之一的部位,固定幼虫,右手持解剖针扎住幼虫头部口器部位,适当用力向右拉唾腺腺体随之而出。清除多余组织与上面附着的脂肪。 解离:在唾腺组织上滴一滴1M HCl,解离1-2min ,以松软组织,利于染色体的分散。吸去 HCl,用水冲洗2-3次。 染色:滴加改良苯酚品红染液染色,染色时间不可过长,否则背景也着色。 压片:染色5min后,盖上干净的盖片,并覆一层滤纸。将片子放在实验台上,用大拇指用力压住,并横向单向揉几次(注意不要使盖片移动,用力和揉动是一个方向,不能来回揉)。 镜检:先用低倍镜进行观察,找到分散好的染色体再转用高倍镜进行观察。 五、实验结果

果蝇形态观察

实验3 果蝇形态观察 一、实验目的 1.了解果蝇生活史中各个不同阶段的形态特点; 2.区别雌雄果蝇以及几种常见突变类型的主要性状特征; 3.掌握实验果蝇的饲养、管理及实验处理方法和技术。 二、实验材料、用具及试剂 双目解剖镜、放大镜、小镊子、麻醉瓶、白瓷板、新毛笔、乙醚、酒精 1.果蝇的生活史 果蝇属于昆虫纲,双翅目,果蝇属,与家蝇 是不同的种。 果蝇的生活周期长短与温度关系很密切。 30℃以上的温度能使果蝇不育和死亡,低温则使 它的生活周期延长,同时生活力也降低,果蝇培养的最适温度为20-25℃。 10℃15℃20℃25℃ 卵→幼虫8天5天 幼虫→成虫57天18天 6.3天 4.2天从表中可以看出,25℃时,从卵到成虫约10天;在25℃时成虫约活15天。 卵:羽化后的雌蝇一般在12小时后开始交配,两天后才能产卵。卵长0.5mm,为椭圆形,腹面稍扁平,在背面的前端伸出一对触丝,它能使卵附着在食物(或瓶壁)上,不致深陷到食物中去。 幼虫:从卵孵化出来后,经过两次蜕皮,发育成三龄幼虫,此时体长可达4-5mm。肉眼可见其前端稍尖部分为头部,上有一黑色斑点即为口器。口器后面有一对透明的唾液腺,透过体壁可见到一对生殖腺位于躯体后半部上方的两侧,精巢较大,外观上是一明显的黑点,而卵巢则较小,可以此作为鉴别。幼虫活动力强而贪食,它们在培养基上爬行时,留下很多条沟,沟多而且宽时,表明幼虫生长良好。 蛹:幼虫生活7-8天准备化蛹,化蛹前从培养基上爬出,附着在瓶壁上,逐渐形成一梭形的蛹.在蛹前部有两个呼吸孔,后部有尾芽,起初蛹壳颜色淡黄而柔软,以后逐渐硬化,变为深褐色,表明即将羽化了。 成虫:幼虫在蛹壳内完成成虫体型和器官的分化,最后从蛹壳前端爬出。刚从蛹壳里羽化出来的果蝇虫体比较长,翅膀尚未展开,体表尚未完全几丁质化,

果蝇综合实验

生命与环境科学学院实验报告 实验课名称遗传学实验实验名称果蝇综合实验成绩______________ 姓名王大锤实验报告系列年级学号组别时间温度 实验原理及目的 实验目的 1、掌握果蝇采集和饲养方法,了解果蝇的生活史; 2、掌握雌雄果蝇成虫的特征及性别鉴定方法; 3、掌握果蝇唾腺染色体的制备方法,熟悉其结构特征,理解其形成原因。 实验原理 1、生物学特征 果蝇(Drosophila melanogaster),昆虫纲,双翅目,果蝇属,2n=2x=8 果蝇雌雄异体,幼虫期区分较难,成虫区别容易。 雄性的腹部环纹5节,末端钝而圆,颜色深。第一对跗节前端表面有性梳。 雌虫腹部环纹7节,末端尖,附节前端无性梳。 生活史(完全变态):卵→幼虫→蛹→成虫。 2、唾腺染色体的特征 双翅目类昆虫(摇蚊、果蝇等)幼虫形成后,唾腺细胞数目不变,但染色体进行核内有丝分裂,染色单体数量增加,幼虫越大增加的量越大,最多一条染色体有5000条染色单体,所以称为多线染色体。 多线染色体处于间期,未高度螺旋化,经染色后,出现深浅不同、密疏各异的横纹,这些横纹的数目和位置往往是恒定的,代表着果蝇等昆虫的种的特征。如染色体的缺失、重复、倒位、易位等,容易在唾腺染色体上识别。 实验材料、仪器及试剂 仪器: 广口瓶(带棉塞、一个含有果蝇玉米粉饲料),解剖针,镊子,载玻片及盖坡片若干、显微境 材料: 用于采集果蝇的水果(皮),采集后、自己饲养的果蝇 试剂及其他: 乙醚,1%醋酸洋红,生理盐水,果蝇玉米粉饲料 实验步骤 (一)果蝇的采集 将腐烂的香蕉皮或其他含糖量高的水果装在广口瓶内,用一层白纸封口,在纸上开几个小洞,吸引果蝇进入。若将广口瓶置水果摊附近,更易采到果蝇。 (二)果蝇的饲养 将采集到的果蝇转入含有玉米粉饲料的广口瓶内(注意雌雄果蝇至少3对),室温下培养,观察并记录果蝇的生活史。 (三)果蝇的雌雄识别 1、果蝇麻醉:将果蝇成虫转至一个新的广口瓶内,在棉塞上滴几滴乙醚后迅速盖上,注意摇动广口瓶使乙醚在瓶内充分扩散。果蝇对乙醚很敏感,易麻醉。麻醉程度因需要而异,当翅膀外展45°表示已死亡。 2、成虫观察:腹部特征肉眼即可看到,性梳(♂)可在低倍境下观察。 (四)果蝇的杂交 目的:验证孟德尔定律(一、二)和伴性遗传规律。 过程:1、原种选择—纯合亲本,处女蝇挑选(成虫8h内) 2、杂交:麻醉,3~5对,20℃~25℃培养 3、根据生活史计算F1、F2的性状的数量,统计分析。 (五)果蝇唾腺染色体的制备 1、取一头三龄幼虫至干净的载玻片上,加一滴生理盐水,若虫体带有少量培养基则将其洗净。幼虫具一钝尾和带黑色口器的尖头端。 三龄幼虫是最大的幼虫,行动迟缓,贴壁,或在培养基表面爬行。 2、两手各握一把解剖针,左手的解剖针压住幼虫的后端1/3-1/2处,固定幼虫。右手的解剖针按住幼虫的头部,用力向右拉,把头部从身体拉开,唾腺随之而出,唾腺是1对透明的棒状腺体。 显微镜下,唾腺呈透明状态,由几十个单层细胞构成,细胞形状不规则,轮廓清晰,细胞核大。与脂肪体伴生存在。 3、在载玻片上除去幼虫其他组织部分,最好把唾腺周围的白色脂肪体剥离干净。 果蝇唾腺染色体的制备 果蝇的杂交 果蝇的雌雄识别 果蝇的饲养 果蝇的采集 图1雌雄果蝇对比