第二章生物与环境检测试题卷

九年级下第二章生物与环境检测试题卷班级姓名:

一、选择题(每题只有一个正确答案,每题2分,共60分)

1、在一森林公园内有一群灰喜鹊,是这个森林公园里马尾松的“保护神”,这一群灰喜鹊是一个--- ()

A.种群 B.群落 C.生态系统 D.生物圈

2、一座小山上,生长着许多草、树木、鸟、昆虫、蛇等生物,这些生物统称为--------------()

A.生物群落

B.生态因素

C.生态系统

D.生物种群

3、沙漠地区的植物,一般都有发达的根系。造成这种特点的非生物因素主要是--------------()

A.阳光

B.水

C.温度

D.土壤

4、下列属于消费者和生产者的关系的是 -----------------------------------------------()

A. 青蛙捕食昆虫 B .松鼠吃蘑菇 C .蛇捕食青蛙 D. 兔吃草

5、生态系统自动调节能力的强弱,取决于生态系统的------------------------------------()

A.区域大小

B.生物数量多少

C.外来干扰程度的轻重

D.成分的复杂性和生物种类的多少

6、生态系统的能量最终来自于---------------------------------------------------------()

A.阳光

B.生产者

C.消费者

D.分解者

7、一个生态系统中不能缺少的是-------------------------------------------------------()

A.生产者与消费者

B.生产者与分解者

C.消费者与分解者

D.消费者与非生物因素

8、人工森林比天然森林害虫多,原因是------------------------------------------------()

A.人工森林适合害虫生长

B.人工森林对环境适应性比强

C.人工森林抑制害虫能力差

D.人工森林自动调节能力差

9、生态系统中各种生物之间通过各种关系而彼此联系,其中最主要的是--------------------()

A.生态关系

B.食物关系

C.物质关系

D.能量关系

10、下列破坏生态系统稳定性的因素中属于人为因素的是----------------------------------()

A.地震、火山爆发

B.台风、水灾

C.泥石流、草原过度放牧

D.乱砍滥伐森林、过度捕捞海洋鱼类

11、某一生态系统中有绿色植物、细菌、真菌、鼠、蛇、鹰,其中属于消费者的是------------()

A.细菌、真菌

B.绿色植物

C.鹰、细菌

D.鼠、蛇、鹰

12、根据生态学原理,要使能量流经食物链的总消耗量降到最低,人们应采取下列哪一种食物结构

---------------------------------------------------------------------------------()A.以淡水养殖的鱼类为主 B.以家畜的肉类为主

C.以谷类和植物蛋白为主 D以禽类的肉和蛋为主

13、下列生物和环境关系的叙述正确的是------------------------------------------------()

A.生物都有适应任何生活环境的能力

B.每个生物个体是其他生物的环境因素

C.生物只有适应环境,不能影响环境 D.生物的生活环境是指阳光、大气、水、土壤

14、近年来,北京市冬春季节常发生沙尘天气,成为举办奥运会的不利条件,人们发现沙尘主要来自内蒙古地区,那么形成沙尘现象的起因可能是----------------------------------------------()

A.华北地区气候变化

B.近年我国气候异常

C.毁林开荒造成

D.草原过度放牧

15、池塘生态系统中有鱼类、浮游动物、绿色水生植物、真菌等生物,则该生态系统中的物质和能量的流动是从哪类生物开始的-------------------------------------------------------------()

A.绿色水生植物

B.浮游动物

C.鱼类

D.真菌

16、蚯蚓在土壤中活动,可以使土壤疏松并增加土壤肥力,这说明--------------------------()

A.生物可以影响环境

B.生物必须适应环境

C.生物个体间的互助现象

D.生物个体间的竞争现象

17、一个湖泊中澡类、水蚤、虾、鲤鱼、莲等各种生物的总和可以看成一个------------------()

A.种群

B.生态系统

C.群落

D.食物链

18、下列生物的分布、形态和生理受温度影响的是-----------------------------------------()

A.仙人掌叶变成刺

B.蝶类在白天活动

C.柑橘不能在北方栽种

D.人参只能在密林下层生长

19、分解者是一个稳定的生态系统中的重要成分,下列哪种生物不属于分解者?--------------( )

A.乳酸菌

B.酵母菌

C.蚯蚓

D.草履虫

20、海洋生态系统中,对海洋生物影响最敏感的非生物因素是------------------------------( )

A.阳光、水

B.温度、水

C.水、土壤

D.阳光、温度

21、春天,森林中往往生长着许多蘑菇,蘑菇生长的能量直接来自于------------------------( )

A.太阳

B.分解者

C.土壤

D.生产者或消费者

22、下列生物可被称为生产者的是------------------------------------------------------( )

A.衣澡

B.草履虫

C.香菇

D.细菌

23、人们研究生态系统中能量流动的主要目的,就是设法使能量尽可能多地-------------------( )

A.流向消费者

B.流向对人类有益的部分

C.经分解者释放

D.保留在生产者体内

24、在生态系统的能量流动过程中,只有约10%的能量从上一营养级流到下一营养级,主要原因是-( )

A.下一营养级吃了上一营养级

B.上一营养级因死亡而损失能量

C.上一营养级因各种生命活动而消耗能量

D.下一营养级因生命活动而消耗能量

25、下列叙述正确的是-----------------------------------------------------------------( )

A. 人类的生产活动一定会影响生态系统的稳定性,因此人们一定要限度生产活动

B. 人类的生产活动会破坏原生态系统的稳定性,但也可以建立新的稳定性

C. 人类社会工业化表明人类活动肯定对生态系统造成消极影响

D. 森林对生态系统的稳定性有重要作用,因此人们不能砍伐森林

26、近年来,我国政府陆续出台有关政策,在长江中下游地区实施退耕还林措施,这是因为-------( )

A 、我国耕地数量太多,没有必要拥有过多的耕田

B 、长江中下游地区存在乱砍乱伐现象,打破了生态系统的稳定性

C 、我国现代化建设所需的木材数量太少,急需更多的木材

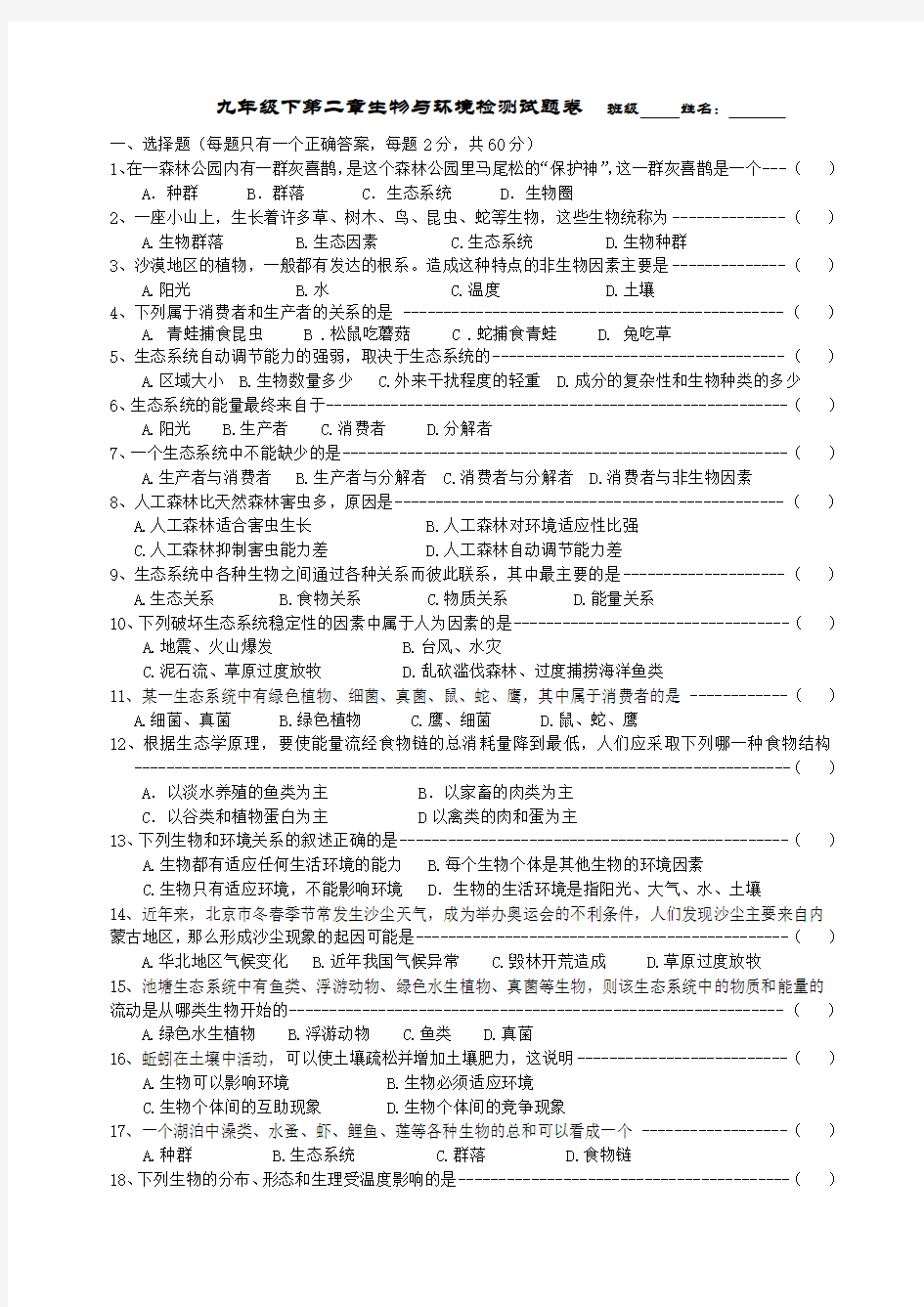

D 、长江中下游地区土壤退化,种粮食不如种树木 27、如图是生态系统能量流动示意图,则下列叙述正确的是--------------------------------( )

A 、甲是生产者

B 、乙是消费者

C 、丙是分解者

D 、丁是生产者

28、有的螳螂的成虫的翅展开像鲜艳的花朵,若虫的足像美丽的花瓣,可以诱使采食花粉的昆虫飞近,从

而将这些昆虫捕食。这种现象在生物学上被称为---------------------------------------( )

A.变态

B.保护色

C.警戒色

D.拟态

29、地球上最大的生态系统是----------------------------------------------------------( )

A .生物圈

B .陆地生态系统

C .海洋生态系统

D .森林生态系统

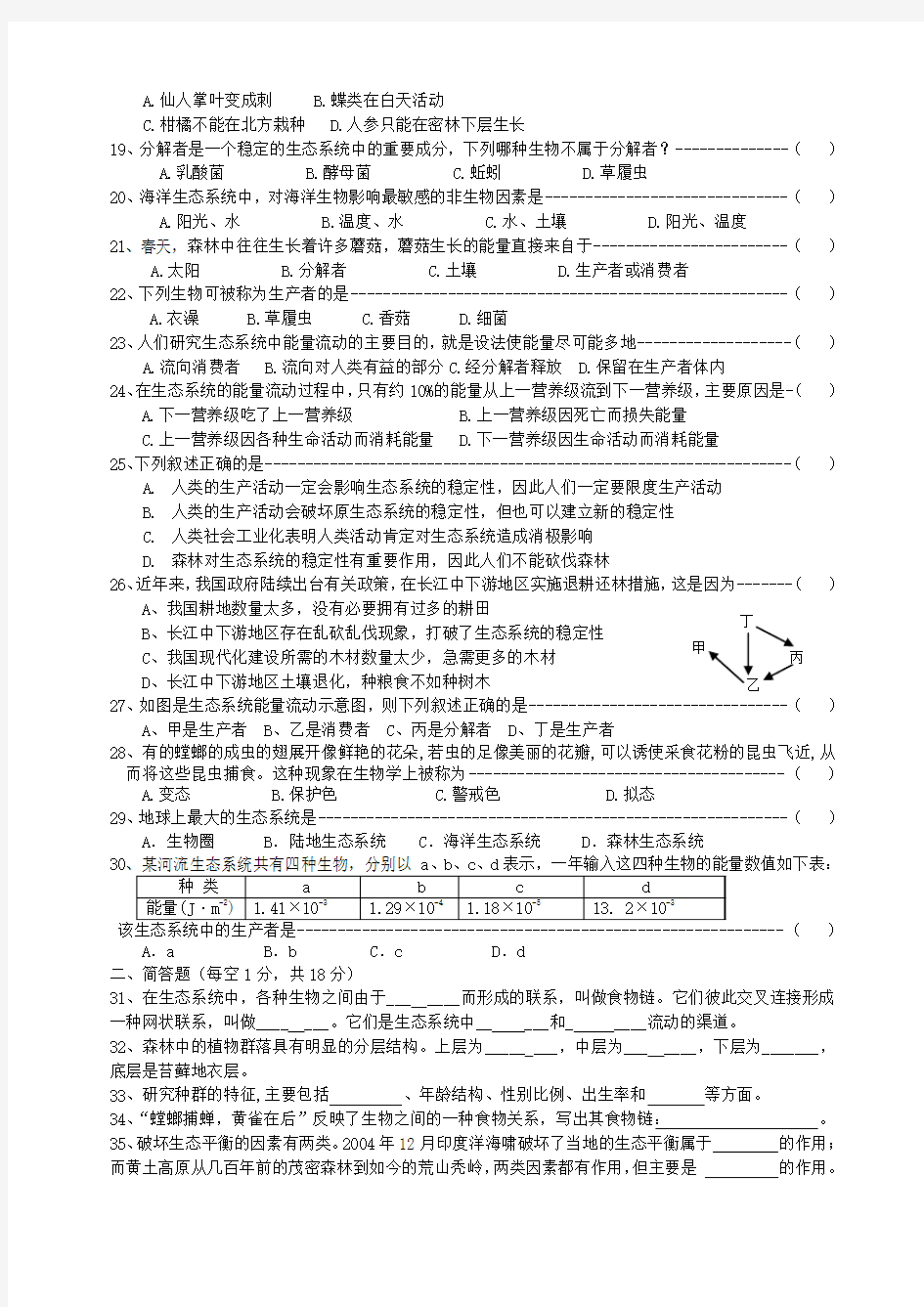

30

( )

A .a

B .

b C .

c D .d

二、简答题(每空1分,共18分)

31、在生态系统中,各种生物之间由于___ ____而形成的联系,叫做食物链。它们彼此交叉连接形成

一种网状联系,叫做____ ___。它们是生态系统中__ ___和_ ____流动的渠道。

32、森林中的植物群落具有明显的分层结构。上层为_____ ___,中层为___ ____,下层为_______,

底层是苔藓地衣层。

33、研究种群的特征,主要包括 、年龄结构、性别比例、出生率和 等方面。

34、“螳螂捕蝉,黄雀在后”反映了生物之间的一种食物关系,写出其食物链: 。

35、破坏生态平衡的因素有两类。2004年12月印度洋海啸破坏了当地的生态平衡属于 的作用;而黄土高原从几百年前的茂密森林到如今的荒山秃岭,两类因素都有作用,但主要是 的作用。

36、草原上的屎壳郎既能吞食动物的粪便,同时分解粪便后的物质能助长植物的生长。这表明生物在环境中既能环境,又能环境,并成为其他生物的

37、右图为生态系统物质循环流动的示意图,

④号代表的成分是。

①号代表的成分是。

三、分析题(每空2分,共16分)

38、下左图为某草原生态系统食物网图,请据图回答下列问题:

(1)这个食物网中有__ __条食物链。属于生产者的是__ ___,属于初级消费者的有__ ____。(2)假设草固定的能量不变,则猫头鹰获得能量最多的食物链。

(3)要构成一个生物群落,还缺少的成分是。

39、在以植物→美洲兔→猞猁为食物链的生态系统中,美洲兔和猞猁的数量变化曲线如右上图:

(1)图中曲线表明猞猁与美洲兔的关系是()

A.寄生 B.共生 C.捕食 D.竞争

(2)猞猁大量被捕杀后,美洲兔的数量变化曲线会出现()

A.先上升后下降 B.先下降后上升 C.不断上升 D.不受影响

(3)图中所示的数量变化曲线可以说明:生态系统具有一定程度的_________能力。

40、实施西部大开发,要切实搞好生态环境保护和建设,大力开展植树种草,治理水土流失,防治土壤沙化等。(6分)

(1)根据生态因素分析,要在沙漠地区种植植物,改善西部地区生态环境,必须首先解决的最主要的非生物因素是;

(2)“退耕还林还草”的生态学原理是为了提高生态系统的;

(3)保护环境,保持生态平衡的关键是保护(填“动物”“植物”“细菌”);

(4)专家认为,生态林不应是单一林,种树应多样化,乔木树下应有灌木,灌木下应有草,实行乔、灌、草结合,其原因是;树种多样化可以引鸟回林,同时也能减少病虫害的发生。请你写出植物、鸟、昆虫之间的食物链:;

第八章 生物与环境

第八章生物与环境 一、选择题 1.绿色植物光合活性辐射带波长位于。 A.380nm~700nm B .380nm~760nm C.150nm~4000nm D.490nm~620nm 2.植物光合作用同化量与呼吸消耗量相等时的光合活性光照强度称为。 A.饱和点 B.补偿点 C.平衡点 D.稳定点 3.下图表表示北温带海洋的硅藻和一些非生物因子随季节而变化的数据,以下那一项对图的解释是正确的是。 A.提高光强度破坏硅藻 B.硅藻数量增加会降低磷和硝酸盐的含量 C.光强度提高增强了分解者的活力,其结果是养分降低 D.硅藻数量的下降导致养分的降低 4.生物体对实验环境条件变化产生的适应性反应称为。 A.气候驯化 B.调节C.驯化 D.适应 5.有效积温法则公式中,T0为。 A.平均温度 B.生物学零度 C.有效积温 D.天数 6.阴性植物的特点是。 A.光补偿点较高,生长在全光照条件下 B.光补偿点较高,生长在阴湿条件下C.光补偿点较低,生长在全光照条件下D.光补偿点较低,生长在阴湿条件下 7.阳地植物光补偿点的位置较阴地植物。 A.高 B.低 C.一样 D.不确定 8.当光强度不足时,C02浓度的适当提高,则使植物光合作用强度不致于降低,这种作用称为。 A.综合作用 B.阶段性作用 C.补偿作用 D.不可替代作用 9.下列植物中,属于长日照植物的是。 A.大豆 B.玉米C.冬小麦 D.水稻 10.影响植物水平和垂直分布上限的主要因素是。 A.温度 B.光照C.水分 D.土壤 11.蚂蚁在自然界的分布型为。 A.均匀分布 B.成群分布 C.随机分布 D.带状分布 12.下列生物中属于种群的是。

七年级生物第二章 观察生物结构测试题[1]

七年级生物学科第二章观察生物结构质量检测试题时间:60分钟姓名:成绩等级: 一、选择题 1.使用显微镜进行观察,镜筒下降时眼睛要注视着() A.目镜 B.物镜 C.载物台 D.镜筒 2.水稻和牛个体差异很大,但它们生命活动的基本结构和功能单位都是() A.系统 B.器官 C.组织 D.细胞 3.下列人体的结构层次,从微观到宏观,正确的排列顺序是() ①人体②组织③细胞④系统⑤器官 A. ③→②→⑤→④→① B.①→②→③→④→⑤ C. ③→⑤→②→④→① D.①→②→⑤→④→③ 4.如果你的眼皮是双眼皮,决定这一形态的物质位于细胞的()中 A.细胞核 B.细胞膜 C.细胞壁 D.细胞质 5.器官是由不同的组织按照一定的次序结合而成。以下属于器官的是( ) A.口腔上皮细胞 B.血液 C.肝脏 D.果皮 6.甲同学看清高倍镜下物像后,乙同学却看不清楚物像,乙同学应调节() A.粗准焦螺旋 B.细准焦螺旋 C.物镜 D.反光镜 7.若显微镜镜筒上目镜倍数为5倍,要使显微镜放大倍数为50倍,转换器上正对通光孔的镜头应为下列哪一种() A.8倍目镜 B.15倍目镜 C.10倍物镜 D.40倍物镜8.若所要观察的物像位于显微镜视野的右下方,要把物像移到视野中央,应往哪个方向移动玻片标本() A.左上方 B. 左下方 C.右上方 D.右下方 9.使用普通光学显微镜时,转动下列哪个结构,能较大范围地升降镜筒() A.转换器 B.遮光器 C.粗准焦螺旋 D.细准焦螺旋10.要判断某一球形的多细胞生物是植物还是动物,下列哪种办法是可行的() A.在显微镜下观察它的细胞是否有细胞壁 B.给它提供适宜的环境,看它是否发生细胞分裂 C.刺激它,看它是否能对外界刺激作出反应 D.仔细观察它是否与外界有气体的交换 11.制作洋葱表皮细胞临时装片时,为了更清楚地观察细胞的结构,可以对其

教科版科学五年级上册第一单元《生物与环境》练习题

小学科学五上第一单元生物与环境练习题 一、填空 1.植物的一生是从()开始的。 2.种子发芽必需的条件是()、()和()。 3.在对比实验中的两组材料,一组叫()组,另一组叫()组。 4.蚯蚓喜欢生活在()、()的环境中。 5.生物之间这种像链环一样的食物联系,叫做()。其中能自己制造食物的生物叫做(),直接或间接消费别人制造的食物的生物叫做()。 6.像池塘里的这些生物和非生物这样,互相作用、互相依存,形成了一个密不可分的整体,我们可以把它们看成一个()。 7.生态瓶里放了小鱼、水、沙石、金鱼藻、小虾、泥土等,其中生物是:(),非生物是:()。 8.食物链通常从()开始到()终止。 9、像蚯蚓一样,各种动物都喜欢生活在一定的()里,不同的动物对()有不同的需求。 10.老虎、草、羊这些生物构成了草原生态系统的一条食物链。写出这条食物链:()。这条食物链中,生产者是();消费者是()。 11.水稻→老鼠→蛇这条食物链中,共有()种消费者,

生产者是()。 12.由多条食物链组成的网状结构,叫做()。 13.()是污染环境、危害我们生活的一种恶劣天气。 14.在做对比实验时,只允许改变()条件,其他条件都不改变。 15.在食物链“小麦→ 麻雀→老鹰”中,生产者是(),消费者是()。 二、判断题 1.绿豆种子发芽一定需要阳光。() 2.香蕉树、松树和仙人掌的生活环境完全相同。() 3.凤仙花生长消耗水和肥料,所以它是消费者。() 4.自然界没有植物,动物照样能生存下去。() 5.母鸡能下蛋,所以它是生产者。() 6.生态瓶中的植物放得越多越好。() 7.自然界里一些生物濒临灭绝与我们毫无关系。() 8.食物链通常是从植物开始的。() 9.仙人掌的叶变形为刺就是为了让吃它的动物无法下嘴。()10.生态系统中一个环节受到了破坏,整个生态系统就会失去平衡。() 11.只要没有自然灾害,就不会有动植物灭绝。() 12.不同的动物对环境有不同的需求。() 13.食物链中横向箭头代表“被…吃”,箭头指向的是捕食者。

第二章 生物与环境

第二章生物与环境 理论复习: 1.影响生物生存的因素:(1)生物因素:一种生物影响其他生物生存的因素 (2)非生物因素:主要是指阳光、空气、水、温度等非生物因素 影响生物的生存因素举例:①大雨过后,蚯蚓爬到地面(影响 因素是空气)②沙漠里植物植株矮小(影响因素是水分)③极 地狐和大耳狐的关系(影响因素是温度) 2.生物与生物之间的关系有:种间关系有:互利共生、寄生、竞争、捕食 种内关系有:种内互助和种内斗争 3.空气湿度:表示空气的潮湿程度。空气湿度过大或过小微生物都易于繁殖与传播,其中 空气湿度在45%--55% 病菌死亡较快,是人类适宜的空气湿度 测空气湿度会用到干湿表和计时器 4.生物对环境的适应:不仅表现在形态和结构方面,还表现在生理和行为等各个方面 举例:①北极熊、青蛙的保护色②竹节虫的拟态③睡莲在水下有长长的叶柄 目标检测: 一、选择题 1.观察生活在北极的极地狐和非洲沙漠的大耳狐,它们耳朵的大小不同,这与它们生活地区的哪种非生物因素有关() A.水B.空气C.温度D.气候 2.把大小两种草履虫分开培养,它们都能正常地生长,可是把两者放在一起培养的时候,经过16天,其中的一种全部死亡,而另一种却仍然生长正常,这种现象属于()A.合作B.捕食C.竞争D.寄生 3.在大自然中,生物在生存发展中不断适应环境。下列哪项属于生物对环境的适应()A.森林可保持水土B.旗形树的树冠像一面旗帜 C.千里之堤,溃于蚁穴D.蚯蚓疏松土壤 4.某同学做了植物对空气湿度影响的探究活动,下列根据测量结果绘制的曲线图最可能是草地一天湿度变化曲线图的是() 5. 樟树上下相邻的叶片互不遮挡,能使每片叶都尽可能多地接受阳光的照射,这说明()

2020年(生物科技行业)全国中学生生物竞赛各省市试题选编第八章生物与环境

(生物科技行业)全国中学生生物竞赛各省市试题选 编第八章生物与环境

第八章生物和环境 壹、单项选择题 1.(黑龙江98复赛)人工栽种人参、三七等中药成功的关键在于 A控制适当温度B控制充分的水分 C控制较弱的光照D提供肥沃的土壤 2.(广西98)台湾玉山西北坡植被分布情况为:下层热带雨林,中层常绿阔叶林,上层温带针叶林,顶端为高山草甸。决定该山植被分布的生态因素主要是 A水分B阳光C温度D能量E土壤pH值 3.(河南97预赛)花芽分化的主要环境因素是 A低温和光周期B中温和光周期 C温度和光周期D肥效和光周期 4.(河南97预赛)影响植物水平和垂直分布的主要因素是 A阳光、温度B高度、纬度C阳光、纬度D阳光、地形 5.(河南97预赛)植物不需要光的生理活动是 A秋天落叶B幼苗生长C花芽形成D花粉的萌发 6.(黑龙江99复赛)深秋季节,位于路灯旁的树叶比远离路灯的同样树的叶子 A先黄B稍晚变黄C同时变黄D不变黄 7.(黑龙江99复赛)当太阳光移动时,蜥蜴可使自己的部分肋骨延长,保证身体扁平,且使其躯体和太阳成直角,该种特性及其意义是 A应激性,减少光照,降低温度B适应性,减少光照,降低温度 C适应性,增加光照,增加体温D应激性,增加光照,增加体温 8.(上海99;黑龙江99复赛)如使秋天开花的菊花在“五壹”节开花,处理的措施是A增加光照时间B降低光照强度

C增加光照强度D增加黑暗时间 9.(陕西98)壹种生活在炎热干燥环境中的植物,可能具有 A深绿色的大叶,叶俩面有大量气孔 B深绿色的大叶,叶只在壹面有孔 C浅绿色中等大小的叶,只在叶的上表面有气孔 D小而厚的叶,只有少量气孔 10.(陕西98)喜欢生活在阴湿环境中的植物种类,叶片壹般大而薄,主要作用是A充分利用光能B少阳光照射 C适应低温D适应潮湿的环境 11.(山东98决赛)由气候条件决定植物群落分布的俩个主要因素是 A风力和雨量B风力和热量C热量和雨量D光照和热量 12.(广东99初赛)有些植物的种子成熟后,即使有适合萌发的条件也不能萌发。例如有些植物的种子秋天成熟后,要经过壹段时间的低温才能萌发,这类植物最有可能是自然分布在的植物。 A低纬度地区B低海拔地区C低降水量地区D高纬度地区 13.(广西99)肺鱼的夏眠是对什么的适应 A缺水B高温C缺食物D阳光 14.(黑龙江99复赛)右图绘出了5种鱼的耐盐范围和耐温范围,在这5种鱼中,哪壹种是北极海的特有种,哪壹种只能生活在热带湖泊中,哪壹种的分布最广泛 A1,2,3B5,3,4C3,4,2D2,1,5 15.(浙江97)决定水池植物群落层次结构的主要环境因素是 A温度B湿度C空气D光照

浙教版七年级上册科学第二章《观察生物》测试题及答案

一、选择题(每题2分,共52分) 1.动物和植物最根本的区别在于………………………………………………………() A 动物会运动,植物不会运动 B 植物自身能制造养料,动物自身不能制造养料 C 动物需要营养,植物不需要营养 D 植物是绿色的,动物不是绿色的 2.下列各项中,属于器官的是…………………………………………………………()A 心脏 B 血液 C 神经元 D 软骨 3.下列哪一项不是生物的特征…………………………………………………………( ) A 新陈代谢 B 对外界刺激能产生反应 C 进行生命活动时需要能量 D 能运动 4.洞穴中的鱼类,终年不见阳光,则它哪种器官有可能退化…………………………()A 触觉器官 B 嗅觉器官 C 视觉器官 D 鳍 5.植物的叶一般都是绿色的,但有些植物的叶不是这样,如红枫的也呈红色、橙黄色或黄绿色,但我们仍说它是植物,这是由于………………………………………………()A 不能动 B 能利用阳光、二氧化碳和水制造养料 C 没有呼吸作用 D 能生长 6.下列特征不是哺乳动物所特有的是…………………………………………………()A 胎生、哺乳 B 体表被毛 C 体温恒定 D 牙齿分化 7.具有外骨骼的动物是…………………………………………………………………()A 蜗牛和田螺 B 龟和扬子鳄 C 河蟹和对虾 D 甲鱼和蛇 8.脊椎动物和无脊椎动物的根本区别是………………………………………………()A 水生还是陆生 B 有无脊椎骨 C 有无翅膀 D 体型的大小 9.草履虫、蚯蚓、海星、水母分别属于………………………………………………() A 原生动物、环节动物、棘皮动物、扁形动物 B 原生动物、扁形动物、节肢动物、腔肠动物 C 原生动物、环节动物、棘皮动物、腔肠动物 D 腔肠动物、扁形动物、节肢动物、棘皮动物 10.利用冰箱保存食物的方法属于……………………………………………………()A 真空保存法 B 干藏法 C 加热法 D 冷藏法 11.下列动物中属于体温恒定、卵生、体内受精的是………………………………()A 青蛙 B 蛇 C 兔 D 家鸽 12.分类等级越高,所包括的…………………………………………………………() A 生物种类越多,相互之间的共同点越少 B 生物种类越多,相互之间的共同点越多 C 生物种类越少,相互之间的共同点越少 D 生物种类越少,相互之间的共同点越多 13.下列属于单细胞真核生物的是………………………………………………………()A 酵母菌 B 细菌 C 霉菌 D 香菇 14.某同学把玉米、柳树、杉树分为一类,把水绵、地钱、蕨类分为一类。他的分类依据是…………………………………………………………………………………………()A 有根或无根 B 有种子和或无种子

生物与环境的关系练习题

生物与环境的关系 一、选择题 1.(2009黔东南州)俗话说“大树底下好乘凉”“千里之堤,溃于蚁穴”。这都体现了() A、生物能影响环境 B、生物能适应一定的环境 C、环境能影响生物的生存 D、生物与环境可以相互影响 2.(2018锦州)俗话说“大树底下好乘凉”。这句话体现了( ) A.环境能影响生物的生存 B.生物能适应一定的 环境 C.生物能影响环境 D.生物与环境可以相 互影响 3.(2018长沙)樟树上下相邻的叶片互不遮挡,能使每片叶都尽可能多地接受阳光的照射,这种现象可说明 A.环境能适应生物 B.环境不能影响生物 C.生物能适应环境 D.生物不能影响环境 4.(2018德城区)红树林枝繁叶茂、根系发达,能扎根于海滩淤泥中,有效的防止波浪对海岸和海堤的侵蚀。红树林的根系发达属于A.生物对环境的依赖B.生物对环境的影响 C.生物对环境的适应D.环境对生物的影响 5.竹节虫的身体与竹枝极为相似,这属于() A .生物对环境的影响 B. 环境对生物的制约

C. 生物对环境的适应 D. 环境对生物的适应 6.下列叙述与干旱环境中的植物特征不符的是() A.具有发达的根系 B.具有肥厚的肉质茎 C.具有较大的叶片 D.具有厚厚的角质层 7.按照正确方法对同一地区内的裸地、草地和茂密的灌丛测量湿度, A.裸地>草地>茂密的灌丛B.茂密的灌丛>草地>裸 C.草地>茂密的灌丛>裸地D.茂密的灌丛=草地>裸地 二、非选择题 8.某合作学习小组进行“植物对空气湿度的影响”的探究活动,经过多次测量,得到几组平均数据记录在下列表格中,请回答问题: 三种不同地点的空气湿度平均值 (1)小组内的四个同学,在测量过程中的不同做法,哪个是正确的?() A.甲在裸地看到一个小水洼,非常高兴地把干湿计放在小水洼边测量空气湿度; B.乙在裸地、草地和灌丛三个不同地点,早中晚各分别测量了一次,并认真记录;

浙教版七年级上册科学第二章《观察生物》测试题及答案复习过程

第二章《观察生物》测试题 一、选择题(每题2分,共52分) 1.动物和植物最根本的区别在于………………………………………………………() A 动物会运动,植物不会运动 B 植物自身能制造养料,动物自身不能制造养料 C 动物需要营养,植物不需要营养 D 植物是绿色的,动物不是绿色的 2.下列各项中,属于器官的是…………………………………………………………()A 心脏 B 血液 C 神经元 D 软骨 3.下列哪一项不是生物的特征…………………………………………………………( ) A 新陈代谢 B 对外界刺激能产生反应 C 进行生命活动时需要能量 D 能运动 4.洞穴中的鱼类,终年不见阳光,则它哪种器官有可能退化…………………………()A 触觉器官 B 嗅觉器官 C 视觉器官 D 鳍 5.植物的叶一般都是绿色的,但有些植物的叶不是这样,如红枫的也呈红色、橙黄色或黄绿色,但我们仍说它是植物,这是由于………………………………………………()A 不能动 B 能利用阳光、二氧化碳和水制造养料 C 没有呼吸作用 D 能生长 6.下列特征不是哺乳动物所特有的是…………………………………………………()A 胎生、哺乳 B 体表被毛 C 体温恒定 D 牙齿分化 7.具有外骨骼的动物是…………………………………………………………………()A 蜗牛和田螺 B 龟和扬子鳄 C 河蟹和对虾 D 甲鱼和蛇 8.脊椎动物和无脊椎动物的根本区别是………………………………………………()A 水生还是陆生 B 有无脊椎骨 C 有无翅膀 D 体型的大小 9.草履虫、蚯蚓、海星、水母分别属于………………………………………………() A 原生动物、环节动物、棘皮动物、扁形动物 B 原生动物、扁形动物、节肢动物、腔肠动物 C 原生动物、环节动物、棘皮动物、腔肠动物 D 腔肠动物、扁形动物、节肢动物、棘皮动物 10.利用冰箱保存食物的方法属于……………………………………………………()A 真空保存法 B 干藏法 C 加热法 D 冷藏法 11.下列动物中属于体温恒定、卵生、体内受精的是………………………………() A 青蛙 B 蛇 C 兔 D 家鸽 12.分类等级越高,所包括的…………………………………………………………() A 生物种类越多,相互之间的共同点越少 B 生物种类越多,相互之间的共同点越多 C 生物种类越少,相互之间的共同点越少 D 生物种类越少,相互之间的共同点越多 13.下列属于单细胞真核生物的是………………………………………………………()A 酵母菌 B 细菌 C 霉菌 D 香菇 14.某同学把玉米、柳树、杉树分为一类,把水绵、地钱、蕨类分为一类。他的分类依据

第一章 生物与环境的相互作用

第一章生物与环境的相互作用 第一节环境对生物的作用 学习目标: 1、举例说明阳光、温度、空气、水等非生物因素以及生物因素对生物的作用。 2、尝试科学探究的一般过程和方法。 3、形成实事求是的科学态度,确立保护生物圈的意识。 学习重难点: 非生物因素以及生物因素对生物的作用。 学习过程: 一、非生物因素对生物的作用 1、生物圈中的非生物因素包括:、、、、等。 2、探究:光照对黄粉虫幼虫生活的影响(看课本P42内容,回答下列问题) ⑴实验装置中包含和两种实验环境,变量为。 ⑵黄粉虫幼虫选择什么样的个体?选择一条行吗?为什么?将幼虫放入实验装置中放入什么位置? ⑶根据实验需求,设计记录实验结果的表格 【延伸探究】制定探究方案——水分对黄粉虫幼虫的生活有影响吗? ●提出问题: ●作出假设: ●制定计划: ●得出结论: 3、非生物因素对生物的具体影响例子 ?水: ?温度: ?光照:

二、生物因素 1、生物因素是指。 同种生物之间: 不同种生物之间: 2、在自然界中,生物与生物之间以相互作用,这些错综复杂的关系使得各种生物之间 、,促进了生物界的共同发展。 课堂检测 1、对蛇、蜥蜴的冬眠起主导作用的环境因素是()。 A、水分 B、温度 C、空气 D、阳光 2、热带雨林中植物繁多,而沙漠中植物却十分稀少,造成这种特点的环境因素主要是() A、阳光 B、水分 C、温度 D、空气 3、下列叙述中,不属于非生物因素对生物影响的是() A、春来江水绿如蓝 B、雨露滋润禾苗壮 C、草盛豆苗稀 4、在同一块菜地里同时栽培大蒜,若栽培在露天环境中,长出的叶片是绿色的;而在遮光条件下栽培,长出的叶片是黄色的。这说明影响叶绿素形成的非生物因素是() A、水分 B、空气 C、无机盐 D、光 5、影响一只蜜蜂生存的非生物因素不包括() A、阳光 B、空气 C、温度 D、其它蜜蜂 6、仙人掌的叶变成了刺是受哪种非生物因素的影() A、温度 B光照 C、水分 D、土壤 7、一块田地,影响小麦生活的生物因素是() A、温度 B、阳光 C、田间杂草 D、水分 8、柑橘在北方生长不好,影响柑橘分布的主要非生物因素是( )。 A、阳光 B、空气 C、水分 D、温度 9、同种生物之间( )。 A、有互助、有斗争 B、无互助、无斗争 C、只互助不斗争 D、只斗争不互助 10、生物与生物之间的相互作用有( )。 A、一种 B、二种 C、三种 D、多种

2020年第八章生物与环境参照模板

第八章生物与环境 第三节生态系统 五生态系统的物质循环 讲授人:于景春 一、教学目标 1.知识目标: (1)生态系统物质循环的概念(D:应用)。 (2)碳循环的过程(D:应用)。 (3)能量流动和物质循环的关系(D:应用)。。 2.能力目标: (1)学会分析生态系统中碳循环的方法。 (2)通过学习“温室效应”的形成及对人类的危害,发展学生推理、联想和思维迁移能力。 (3)利用“能量流动”与“物质循环”等教学过程,培养学生的比较,归纳能力以及对自己所持有观点的总结表达能力。 3.情感价值目标: (1)通过学习人类对碳循环的影响,培养学生环境保护意识。 (2)通过物质循环和能量流动相互关系的学习,培养学生用事物是普遍联系的、辩证统一的观点来分析事物的习惯。 (3)积累生态学知识,逐渐形成科学的世界观。 二、重点 碳循环的过程。 三、难点 能量流动和物质循环的关系。 四、教学方法讲述、讨论与启发、提问相结合。 五、教具使用多媒体课件 六、课时安排1课时 七、教学过程 课前提问:上节课我们学习了生态系统的能量流动,请大家回忆如下问题: 1.生态系统的定义? 2.地球上最大的生态系统是什么? 3.生态系统的结构是什么? 4.生态系统的能量源头指的是什么? 5.能量流动有什么特点? 学生回答:(略)。

教师评价:大家对能量流动的内容掌握的很好!那么,同学们在学习能量流动的过程中是否发现,能量的流动是需要以物质为载体的?生态系统中的物质变化又是怎样的?物质变化与能量流动又有什么关系呢?这节课我就来学习生态系统的另一个功能——生态系统的物质循环。 展示主题 生态系统的物质循环 讲述新课 (一)生态系统物质循环的概念 学生阅读:P 91第二、第三自然段。 学生讨论: 1.什么叫“物质循环”? 2.这里的物质指什么? 3.循环过程是怎样的? 4.循环的范围有多大? 师生归纳: 1.概念:在生态系统中,组成生物体的C 、H 、O 、N 、P 、S 等化学元素,不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落回到无机环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。 2.物质:组成生物体的基本元素。 3.过程: 4.范围:全球性。 教师强调:这里的物质不是指由这些元素组成的糖类、脂肪和蛋白质等生物体内所特有的物质,而是组成生物体的基本元素。循环指的是这些物质(元素)的往返运动。这里的生态系统指的是地球上最大的生态系统---生物圈,所以叫“生物地球化学循环”,简称“生物地化循环”。生态系统的物质循环可以概括地理解为组成生物体的基本元素在生物群落和无机环境之间的往返运动,其中伴随着复杂的物质变化和能量变化,不是单纯的物质移动,生态系统的物质循环离不开能量的驱动。 (二)碳循环 学生阅读:P 92第一自然段。 教师演示:出示“光合作用”投影片,并请同学们说出光合作用过程中的碳是如何传递的? 学生归纳:有机物无机物光合作用 )O CH ()(CO 22?? ?→? 教师演示:出示“呼吸作用”投影片。并请大家说出呼吸作用过程中的碳是如何传递的? 学生归纳: )(CO )(O H C 26126无机物有机物呼吸作用 ???→? 教师设疑:请大家分析教材P 92碳循环示意图,思考如下问题: 1.无机环境中的碳以什么形式存在? 2.生物群落内部的碳以什么形式存在? 3.碳在无机环境和生物群落之间以什么形式循环?

初中生物河北少儿版八年级下册第七单元 生物与环境第三节 生物圈-章节测试习题(1)

章节测试题 1.【答题】我国西部一些地区实施退耕还林还草,其主要目的是()。 A.发展畜牧业 B.发展旅游业 C.发展林业经济 D.改善生态环境 【答案】D 【分析】本题考查温室效应和臭氧层破坏造成的影响及其防治。 【解答】退耕还林还草就是从保护和改善生态环境出发,将容易造成水土流失的坡耕地,有计划、有步骤地停止耕种,本着宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草、乔灌草结合的原则,结合各地的具体情况植树种草,恢复植被;因为植被是氧气发生器和二氧化碳吸收器;植被能涵养水源、防风固沙,制止水土流失;因此退耕还林还草的目的是保持水土、防风固沙、保持生态环境。 2.【答题】下列关于生态系统的说法,正确的是()。 A.森林生态系统有“地球之肾”之称 B.草原生态系统动植物种类最多 C.不同的生态系统之间彼此独立 D.生物圈是地球上最大的生态系统 【答案】D 【分析】本题主要考查生态系统中的类型的相关知识,要求学生熟记各种类型的生态系统的特点及特征。

【解答】A、森林生态系统分布在较湿润的地区,在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、消除污染等方面起着重要作用,有“绿色水库”、“地球之肺”之称。A错误;B、森林生态系统是生物种类最多的生态系统,B错误;C、各种生态系统之间是有联系的,相互影响的,不是彼此独立的,C错误;D、生物圈是地球上最大的生态系统,包括地球上所有的生物和环境。D正确。 3.【答题】下列各组生物中,能共同生活在同一生态系统中的是()。 A.猕猴和海豹 B.鲨鱼和海带 C.袋鼠和东北虎 D.熊猫和仙人掌 【答案】B 【分析】本题考查生物的分类及分类单位。 【解答】猕猴都是野生动物,猕猴营攀援生活,主要生活在森林生态系统中;海豹生活在海洋生态系统中,A错误;鲨鱼和海带生活在海洋生态系统中,属于海生动植物,B正确;袋鼠生活在草原,属于草原生态系统,东北虎生活在山林中,属于森林生态系统,C错误;熊猫生活在山林中,属于森林生态系统;仙人掌生活在沙漠中,属于沙漠生态系统,D错误。 4.【答题】地球上的生物和它们的生活环境总称为______,它也是地球上最大的生态系统。 【答案】生物圈 【分析】本题考查生物圈的范围。 【解答】生物圈是地球上所有的生物及其生存的全部环境的总称,是最大的生态系统,它为生物提供了营养物质、阳光、空气、水、适宜的温度和一定的生存空间等

第一章第二节《生物与环境的关系》教学设计

第一章第二节生物与环境的关系 一、概念分析 本节教学中教师要帮助学生形成生物与环境相互依赖、相互影响的重要概念。每种生物都离不开他们的生活环境,同时又能适应、影响和改变环境。生物与环境之间保持着密切的联系,以及生态因素概念的理解,生物与环境关系中的基本观点的建立。探究实验活动中变量的控制和对照实验的设置,对实验结果的分析。要帮助学生完成思维方式的转化,抓住概念的本质,从感性经验、身边实际入手,帮助学生理解生物的环境,生态因素,以及生物对环境的适应和影响等概念,最终理解生物与环境相互依赖、相互影响的重要概念。 二、教材分析: 《生物与环境的关系》选自九年制义务教育课程标准实验教科书《生物学》(苏教版)七年级上册第一单元《探索生命的奥秘》的第一章第二节,内容包含了本书的第一个探究实验。本课是在学生学习了第一节《我们周围的生物》的知识后,以生活中常见的鼠妇为话题,引导学生体验科学探究的一般过程,理解非生物因素对生物生活的影响,并理解其在农工业方面的应用。再介绍生物因素对生物生活的影响,让学生从两个方面理解环境对生物生活的影响,最后学习生物对环境的适应和影响。 三、学情分析: 初一学生形象思维发达而抽象思维欠缺,生物知识有限,生态系统的

知识学生虽有一些接触,但缺乏深层次的理解,本节课的概念生物与环境相互依赖、相互影响的重要概念知识单靠老师讲述,理解上是有困难的,但他们对生物知识很感兴趣,热情很高,如何充分调动学生的积极性,对教师来说是项挑战。 四、设计思路: 本节课是初中生物的第二节,学生对生物学还不甚了解,所以这节课的成败会直接影响到学生学习生物学的兴趣,对学生形成正确的生物学观点,从整体上认识生物与环境的关系,都有着极其重要的作用。根据课程目标,力求设计多个探究性活动,在活动中激发学生的兴趣,让学生体会、感悟生物与环境的关系,并有意识地渗透保护环境、尊重生命、关爱动物的教育,是我设计这节课的初衷。 本节课构想的主线是“生物与环境”,由多个学生活动构成。探究“影响鼠妇分布的环境因素”的活动是初中生物课中的第一个探究性实验,学生没有科学探究的基础,所以老师要将探究的一般过程告诉大家,帮助学生设计探究方案,引导学生尝试控制实验变量和设置对照实验,体会实验变量的控制和对照实验的设置,把重点放在实验结果的分析上,目的是帮助学生认识环境因素对生物生存的影响,理解环境与生物的关系。有意识地点出探究的一般过程,让学生在感性上对科学探究有个认识,为后面上升到理性上的学习作好铺垫。在建立“生态因素的概念”、认识“生物对环境的适应和影响”时就要以实例让学生去感悟,并在探究影响鼠妇分布的环境因素的实验过程中有意识地渗透这些内容。

高一生物必修一第八章知识点

高一生物必修一第八章知识点 第一节、生物与环境的相互关系 一、生态因素对环境的影响 1、生态学:研究生物与环境之间相互关系的科学,叫做~。 2、生态因素:环境中影响生物的形态、生理和分布的因素,叫做~。 3、种内关系:同种生物的不同个体或群体之间的关系。包括种内互助和种内斗争。 4、种内互助:同种生物生活在一起,通力合作,共同维护群体的生存。如:群聚的 生活的某些生物,聚集成群,对捕食和御敌是有利的。 5、种内斗争:同种个体之间由于食物、栖所、寻找配偶或其它生活条件的矛盾而发 生斗争的现象是存在的。如:某些水体中,鲈鱼,无其它鱼类、食物不足时,成鱼就以本 种小鱼为食。 7、种间关系:是指不同生物之间的关系,包括共生、寄生、竞争、捕食等。 8、互利共生:两种生物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利;如果彼此分开,则双 方或者一方不能独立生存。例如:地衣是藻类与真菌共生体,豆科植物与根瘤菌的共生。 9、寄生:一种生物寄居在另一种生物体的体内或体表,从那里吸取营养物质来维持 生活,这种现象叫做~。例如:蛔虫、绦虫、血吸虫等寄生在其它动物的体内;虱和蚤寄 生在其它动物的体表;菟丝子寄生在豆科植物上;噬菌体寄生在细菌内部。 10、竞争:两种生物生活在一起,由于争夺资源、空间等而发生斗争的现象,叫做~。例如:大草履虫和小草履虫 11、捕食:一种生物以另一种生物为食。 12、非生物因素对生物的影响: ①光:阳光对生物的生理和分布起着决定性作用。A、光的强与弱对植物:如松、杉、柳、小麦、玉米等在强光下生长好;人参、三七在弱光下生长。浅海与深海,海平面200M 以下无植物生存。b、光照时间的长短:菊花秋季短日照下开花;菠菜、鸢尾在长日照下开花。c、阳光影响动物的体色:鱼的背面颜色深;腹面颜色浅;d、光照长短与动物的生殖: 适当增加光照时间可使家鸡多产蛋。E、光线影响动物习性:白天活动与夜晚活动。 ②温度:a、不同地带的差异:寒冷地方针叶林较多;温暖地带地方阔叶林较多b、植 物的南北栽种:苹果、梨不宜在热带栽种;柑桔不宜在北方栽种;c、对动物形成的影响: 同一种类的哺乳动物生长在寒冷地带,体形大;d、对动物习性的影响:冬眠—-蛇、蛙等 变温动物;夏眠—-蜗牛;洄游:迁徙;季节性换羽。

第二章 观察生物测试题 浙教版

第二章观察生物测试题 学号______姓名__________得分________ 一.选择题(2分×25=50分,每题只有一个正确答案) 1.一群学生在雨后的草叶上发现了一些能运动的绿色的小点,下列说法中不能作为判断小点是生物的依据的是()A.体小且绿B.能呼吸C.碰下下会缩成一团D.能生长和繁殖 2.大家都知道松树和狗中一种是植物,一种是动物,那你能从下列四个答案中选出它们之间最根本的区别是什么吗? ()A.松树固定生活,狗能运动B.狗能繁殖生小狗,松树不能 C.狗能发出声音,松树不能D.狗通过摄取食物获得营养,松树自己制造营养3.在实验室里,用以下哪种工具就能观察人体口腔上皮细胞的结构?()A.高倍放大镜B.汽车反光镜C.天文望远镜D.光学显微镜4.回忆一下,蚯蚓的体形是怎样的,想一想,这种体形对其生活有何意义? ()A.圆柱形,适于钻洞B.纺锤形,适于飞翔 C.小球形,适于运动D.长方形,适于摄食 5.小豆豆在学习《生物与非生物》时,对蜗牛的生活环境发Array生了兴趣,便与同伴一起去探索。他们记录了发现蜗牛的 各处环境和蜗牛的数量(如表所示)。根据调查结果,你 可推测最适宜蜗牛生存的环境条件是:() A.阳光充足B.阴暗潮湿 C.空气新鲜D.高温干燥 6.在非洲的雨林中,生活着一种飞鼠,体表长有皮毛,前肢和身体之间有薄膜相连;会在空中滑翔,体温恒定;胎生小飞鼠,靠母乳哺育长大。根据以上信息,试判断飞鼠属于脊椎动物中的哪一类?()A.鸟类B.爬行类C.两栖类D.哺乳类 7.比一比下列四种动物,哪种属于地球上最高等的动物?()A.青蛙B.蝙蝠C.麻雀D.鲫鱼 8.雷雨过后,常看到蚯蚓钻出地面,你认为这种现象与蚯蚓的哪一种生理过程受到妨碍有关()A.消化作用B.生殖作用 C. 排泄作用D.呼吸作用 9.看一看下面四种常见的植物,你知道哪种属于自然界中种类最多、分布最广的那类植物()A.苔藓植物B.裸子植物C.被子植物D.藻类植物 10.下列常见植物中,无根,但有茎和叶的植物是()A.海带B.地钱C.侧柏D.狗脊 11.找出下列归类中正确的一组是()A.鲫鱼、黄鱼、海豚、鲸均属于鱼类B.青蛙、娃娃鱼、蝾螈属于两栖类 C.鹦鹉、孔雀、蝙蝠均属于鸟D.蛇、蚯蚓、扬子鳄属于爬行类 12.以下叙述中,进行实验的是()(甲)小敏发现池水中有小白点在浮动,仔细看了很久。(乙)心想这是生物吗? (丙)于是取一滴池水,做成玻片标本,用显微镜观察。(丁)原来是草履虫。

小学科学生物与环境练习卷

拱墅区小学科学总复习《生物与环境》练习卷学校班级姓名成绩 一、判断。 1.生命体都是由细胞组成的。() 2.自然界里生活着许许多多的微生物,这些微生物实际上并不是生物。() 3.凡是生物,都会经历生长、发育和死亡的过程,会繁殖它们的后代。() 4.种子的发芽需要适宜的温度、适量的水、充足的空气。() 5.当阳光、空气、水、温度、肥料等环境因素发生变化时,植物生长也会发生相应 的变化。() 6.在研究光照对种子发芽的影响时,需要保证光照和水分这两个条件不变。() 7.在一定环境中生存的各种生物,它们相互影响、相互依存,构成了一个群落。() 8.小明画了一条食物链:老鹰→蛇→青蛙→蝴蝶→花。() 9.在做生态瓶时,水生植物的数量要与水生动物的数量保持平衡。() 10.当水质受到污染时,一些浮游生物会大量繁殖,消耗水中的氧气。() 11.在自然保护区里,不准狩猎和采伐,但可以栽种一些新品种的植物。() 12.拟斑马、袋狼、卡罗莱纳鹦哥鸟都是我国特有的珍稀动物。() 13.环境的变化会影响动物的生存,但动物的数量变化不会影响环境。() 14.当环境发生变化时,所有生物的结构特征都会发生相应的改变,从而继续生存下 去,不会被淘汰。() 15.生物的多样性是人类生存与发展的基础,我们要保护生物的多样性。() 16.减少丢弃、重新使用是减少垃圾的重要方法。() 17.给垃圾分类和回收利用,能减少垃圾的数量,节约大量的自然资源。() 18.水污染大多由人类活动引起的,污水需要经过处理才能重新被利用。() 19.防止空气污染,就是要多扫地、多洒水,防止尘土扬起来。() 20.人类面临着垃圾和水污染、大气污染、物种加速灭绝等环境问题。() 二、选择。 1.绿色植物能自己制造养料,称为()。 A 制养者 B 生产者 C 消费者 2.()不能自行制造养料,而需要直接或间接地利用植物制造的养料。

春九年级科学下册第二章《生物与环境》测试题浙教版

第 2 章 生物与环境 检测题 本检测题满分: 100 分,时间: 60 分钟 一、选 择题(本大题共 25 小题,每小题 2分,共 50分。) 1. ( 2013·黑龙江大庆) “人间 四月芳菲尽,山寺桃花始盛开” ,你认为影响山上桃花迟开 的因素是什么?( ) A. 光 B. 温度 C. 水分 D. 土壤 2. ( 2013·黑龙江大庆) 绿色植物是生物圈中作用很大的一类生物。 下列叙述错误的是 ( ) A. 绿色植物为人类提供了丰富的自然资源 B. 绿色植物直接或间接为其他生物提供食物和能量 C. 绿色植物对维持生物圈中氧和水等物质的循环发挥重要作用 D. 绿色植物通过光合作用影响氧循环,通过呼吸作用参与水循环 C.湖中的鲤鱼、鲫鱼 D. 照射到湖中的阳光 4. ( 2014·广东)对“生物圈是一个统一的整体”观点的理解,错误的是( ) A .生态系统中生物之间相互联系 B .生态系统多样并且相互联系 C .各类生态系 统共用阳光、空气等 D .各种生物都能在不同生态系统中存在 5. 微山湖是江北最大的淡水湖,有“日进斗金”的美誉。下列关于微山湖的描述中 ,属于生 态系统的是( ) A. 微山湖中的水 B. 微山湖中的荷花 C.微山湖中的全部鲤鱼 D. 微山湖 6. ( 2013·湖北黄石)下列各项中能正确表示食物链的是( ) A .草→兔→狐 B .泥→小虾→小鱼→大鱼 C .蝉→螳螂→黄雀 D .田鼠→猫头鹰 7. (2014·湖南益阳) 下列有关生物圈、 生态系统以及生物与环境关系的说法正确的是 ( ) A. 生物圈包括全部的大气圈、岩石圈和水圈 B. 外界干扰超出了一定范围,生态系统可能被破坏 C. 生态系统的非生物因素只有阳光、温度和水 D. 同种生物个体之间只有竞争关系 3. 位于山东省东营市东城的清风湖经过综合治 理, 开放。下列属于清风湖生态系统中的生产 者的是( A. 湖中的细菌、真菌 B. 生态环境得到了较大改善, 已正式向市民 8. 右图中的动物③与动物②之间的关系是( ) A. 捕食 B. 竞争 C.合作 D. 互不影响 9. 人类作为生物 圈中的重要一员, 其 活动对生物圈的影响越来 越大。那么,人类在生物圈中扮演的角色是( ) A.生产者 B. 消费者 C.分解者 D. 生产者和消费者

2019年浙教版科学七年级上册第二章《观察生物》测试及答案A卷

2019年浙教版科学七年级上册第二章《观察生物》测试及答案A卷 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、选择题 1 . 如图中的圆圈表示生物具有的特征,重合部分表示它们的共同特点,则下列描述正确的是() A.E可表示有茎叶分化 B.F可表示有输导组织 C.P可表示分布在水中 D.Q可表示用孢子繁殖 2 . 关于青蛙的叙述中,不正确的是() A.青蛙是卵生,胚胎发育的营养由卵黄提供B.雌雄成蛙抱对,是体内受精 C.体温不恒定,冬天要冬眠D.蝌蚪用鳃呼吸,经变态发育变成青蛙 3 . 有根、茎、叶的分化,但不产生种子的植物类群是() A.藻类植物B.蕨类植物C.裸子植物D.被子植物 4 . 在一个夏日的夜晚,在森林里要召开一个别开生面的“昆虫”聚会,以研究怎样更适应现在日益严峻的环境。大会组委会不应邀请() A.螳螂B.蝗虫 C.苍蝇D.蜘蛛 5 . 如图是“岁寒三友” 松、梅和竹的写意画。松、梅和竹在分类上分别属于() A.松和竹是裸子植物,梅是被子植物 B.梅和竹是裸子植物,松是被子植物 C.竹是裸子植物,松和梅是被子植物 D.松是裸子植物,竹和梅是被子植物 6 . 如图中 1-4 表示某些生物概念之间的关系,下列不符合图中所示关系的是()

A.1脊椎动物、2 爬行动物、3 哺乳动物、4 蜥蜴 B.1 孢子植物、2 苔藓植物、3 蕨类植物、4 紫菜 C.1 种子植物、2 裸子植物、3 被子植物、4 水杉 D.1无脊椎动物、2扁形动物、3节肢动物、4涡虫 7 . 根据你对蜗牛的认识,觉得蜗牛生活的环境是() A.干燥温暖B.潮湿温暖C.潮湿寒冷D.干燥寒冷 8 . 孙悟同学建立了如图生物分类表解,表解中①②③可代表的生物分别是() A.水稻酵母菌甲流病毒B.草履虫醋酸杆菌衣藻 C.水稻枯草杆菌乙肝病毒D.马尾松青霉醋酸杆菌 9 . 据有关资料报道,现存生物中有17 291种物种开始重蹈渡渡鸟(一种已灭绝的鸟类)覆辙,你认为造成某些野生动植物濒危和灭绝的原因不包括 A.由于生物之间的生存斗争,而导致数量减少 B.大量排放污染物 C.人类对资源的不合理开发和利用 D.栖息地的丧失 10 . 有同学将小麦、梨、玉米归为一类,把海带、葫芦藓、蕨归为一类,他分类的依据是() A.有根或无根B.水生或陆生 C.有种子或无种子D.有茎叶或无茎叶 11 . 如图为草履虫结构示意图,有关叙述不正确的是() A.1为纤毛,草履虫依靠它在水中旋转前进 B.3为口沟,是食物进入草履虫体内的通道

生物与环境专题测试

生物与环境专题测试 A卷(基础篇) 一、单项选择题(每小题2分,共20分) 1.在海洋生态系统中,使植物分层分布的主要因素是 A.压力 B.温度 C.光质 D.无机盐 2.生活在高原上的人与平原地区的人相比,血液中红细胞数目较多,与此有的生态因素是 A.阳光 B.温度 C.空气 D.水 3.下列环境中的生物,属于群落的是 A.一个公园中的花卉B.一个牧场里的家畜 C.一条河里的鱼 D.一个池塘中的生物 4.下列选项中,不属于对种群数量特征描述的是 A.我国的人口将逐渐步入老龄化阶段 B.2003年,广东省人口的出生率为1.329% C.橡树种子散布能力差,常在母株附近形成集群 D.由于微甘菊入侵,松树种群死亡率较高 5.群落不断发展变化,按照一定的规律进行着演替。下列关于演替的叙述,正确的是 A.初生演替历程短.速度慢 B.在正常情况下,群落演替的最终结果使生物多样性降低 C.在演替早期,群落中的优势种群的基因频率发生显著变化 D.在森林遭受火灾后的地段上重新形成森林,是次生演替的一个例子 6.“螳螂捕蝉,黄雀在后”所描述的生物关系是

A.捕食 B.竞争 C.种内斗争 D.种间竞争 7.一个野兔种群在理想环境条件下,种群数量的变化如右图所示。则该种群的年增长率以及第5年种群数量分别是 A.150%,675 B.150%,1013 C.50%,675 D.50%,1013 8.下列关于生态因素对生物影响的说法错误的是 A.趋光性是农业害虫的共性 B.温暖地区的阔叶林多,而寒冷地区的针叶林多 C.水分过多或过少都会影响陆生生物的生长和发育 D.各种生态因素对生物的影响具有综合性 9.使用网眼尺寸较大的网具进行海上捕捞,有利资源可持续利用。下列分析中,不正确的是 A.更多幼小的个体逃脱,得到生长和繁殖的机会 B.减少捕捞强度,保持足够的种群基数 C.维持良好的年龄结构,有利于种群数量的恢复 D.改变性别比例,提高种群出生率 10.为挽救濒危物种,保护生物多样性,下列措施一般不宜选用的是 A.建立自然保护区 B.迁地保护 C.用生物技术进行人工繁殖 D.消灭被保护动物的天敌 二、非选择题(20分) 11.回答下列有关生态的问题。 ⑴大气中二氧化碳的浓度,在陆生植物繁茂的北半球中纬度地区冬季高于夏季,呈现明显的季节变化。这是因为:_______________________________________________。