牛顿第一定律论文

阻力对物体运动的影响

二、实验器材:长木板、棉布、毛巾、刻度尺、小车、短木板与木块(做斜坡用)。

1、将长木板平放在水平桌面,短木板一端(与长木板相连的那端)放在桌面,另一端搁在木块上,做成斜面。

2、在长木板上辅毛巾,将小车放在斜面上,让小车由静止开始滑下,小车停后,用刻度尺测出小车在水平面上通过的距离.

3、拿走毛巾,在长木板上铺上棉布,将小车放在同样高的斜面上, 让小车由静止开始滑下,小车停后,用刻度尺测出小车在水平面上通过的距离。

4、拿走棉布,留下长木板,将小车放在同样高的斜面上, 让小车由静止开始滑下,小车停后,用刻度尺测出小车在水平面上通过的距离。

5、分析实验记录,得出结论。

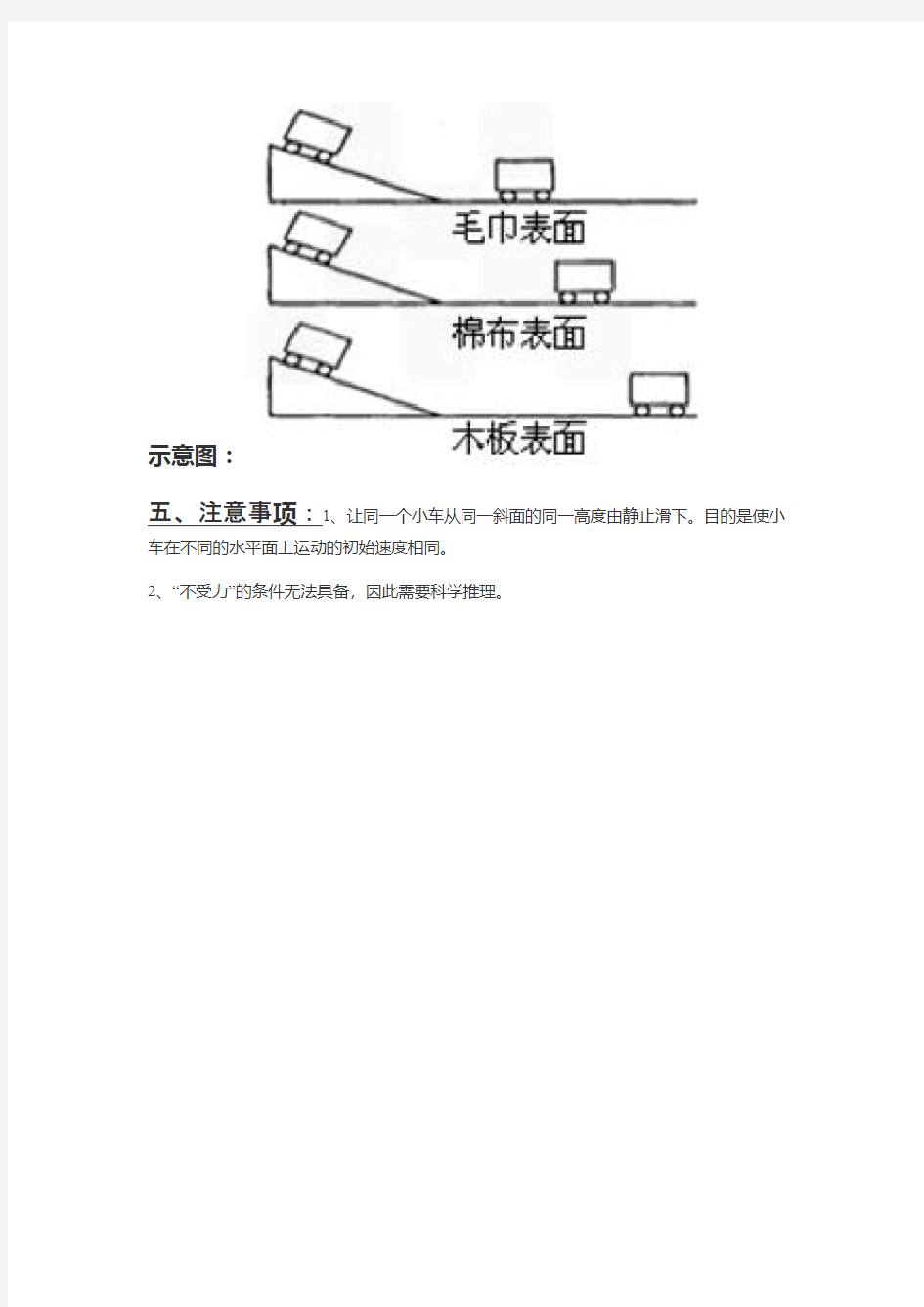

示意图:

四、实验结论:平面越光滑,小车运动的距离越长,这说明小车受到的阻力越小,速度减小得越慢。推理:如果运动物体不受力,它将以恒定的速度永远运动下去。

示意图:

五、注意事项:1、让同一个小车从同一斜面的同一高度由静止滑下。目的是使小车在不同的水平面上运动的初始速度相同。

2、“不受力”的条件无法具备,因此需要科学推理。

(完整版)初二物理教案牛顿第一定律

知识目标: 知道牛顿第一定律,常识性了解伽利略理想实验的推理过程. 能力目标: 1.通过斜面小车实验,培养学生的观察能力. 2.通过实验分析,初步培养学生科学的思维方法(分析、概括、推理). 情感目标: 1.通过科学史的简介,对学生进行严谨的科学态度教育. 2.通过伽利略的理想实验,给学生以科学方法论的教育. 教学建议 教材分析 教材首先通过回忆思考的形式提出问题:如果物体不受力,将会怎样?通过小车在不同表面运动的演示实验,使学生直观的看到物体运动距离与阻力大小的关系,为讲解伽利略的推理作准备。然后讲述伽利略的推理方法和通过推理得出的结论,再介绍迪卡儿对伽利略结论的补充,牛顿最后总结得出的牛顿第一定律。通过这些使学生了解定律的得出是建立在许多人研究的基础上的,正如牛顿所说:“如果说我所看的更远一点,那是因为站在巨人肩上的缘故”。最后指出牛顿第一定律不是实验定律,而是用科学推理的方法概括出来的,定律是否正确要通过实践来检验。给学生以科学方法论的教育。 本节课的重点是揭示物体不受力时的运动规律,即牛顿第一运动定律。

1.学生学习牛顿第一定律的困难在于从生活经验中得到的一种被现象掩盖了本质的错误观念,认为物体的运动是力作用的结果。如推一个物体,它就动,不再推它时,它便静止。为使学生摆脱这种错误观念,首先要把运动和运动的变化区别开,树立从静到动和从动到静都是“运动状态改变”的概念,这是为了揭示力和运动的关系做的重要铺垫。其次,通过实验确立“力是改变运动状态的原因”的概念。再通过推理建立“不受力运动状态不变”的概念。 2.通过图9-1演示实验的比较、分析、综合、推理是本节课的核心,可对学生进行简单的科学推理方法的教育。在此演示实验中可通过设计不同的问题渗透研究方法。 3.本节课可按着人类对知识的认识顺序组织教学,让学生体会规律的认识过程,对学生进行学史教育。从亚里士多德的观点——伽利略的研究——笛卡尔的补充——牛顿的总结。 教学设计示例 牛顿第一定律 教学重点:通过对小车实验的分析比较得出牛顿第一定律。 教学难点: 1.明确“力是维持物体运动的原因”观点是错误的。 2.伽利略理想实验的推理过程 教学用具:斜面,小车,毛巾,棉布,玻璃板,微机,实物投影,大倍投电视。 教学过程 一、实验引入:批驳亚里士多德的观点

《牛顿第一定律》课例分析上课讲义

《牛顿第一定律》课例分析 桦甸第一中学唐柏慧 【任务分析】 【教学目标】 认知目标: 1.能叙述牛顿第一定律的内容,确认力并非维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态 的原因。 2.进一步理解“控制实验条件”的方法。 能力目标: 1.培养和提高实验设计与操作、现象描述、总结归纳等能力。 2.学习“归纳推理”这一科学方法 情感目标: 1.通过对牛顿第一定律得出过程的体验,感受科学成果往往是多人智慧的结晶。 2.培养实事求是的科学态度。 【教材重、难点】 重点:牛顿第一定律。 难点:牛顿第一定律的推理过程。 【教学原理】 启发教学原理,循序渐进原理,知智统一原理。

【教学方法】 讨论法探究法情境教学法。 【教具准备】 1.斜面、斜面小车、直尺、木板、毛巾、棉布、玻璃板、长方形木块、棋子。(每组一套)2.教学课件。 【案例描述】 一、引入新课:探究力与运动的关系 学生实验(1):将木块放在粗糙的水平桌面上,木块不动。用手轻推木块,木块移动,松手后木块马上静止不动。 设问:⑴木块为什么会运动⑵为什么会停下来?⑶你能得出什么结论?学生小组讨论交流。 学生猜想:⑴因为手的推力使木块移动了。⑵因为不用力了,所以木块不动了。 ⑶推力是维持木块运动的原因。 (设计意图:运用实验激发学生求知欲,同时深化力的概念。) 学生实验(2):将木块放在玻璃板上,用手推动木块后放手,木块仍能继续运动一段距离后停了下来。 师:从实验⑵可以看出木块不受推力作用时,仍运动了一段距离,可见同学们的猜想⑶是否正确?(让每组同学起来发表自己的意见) 学生归纳得出结论:力是改变物体运动状态的原因,而不是维持物体运动的原因。 设问:推力和木块的运动有怎样的关系呢?学生小组讨论交流。 学生猜想:⑴推力使物体由静止变运动。⑵物体运动可能不需要力。 (设计意图:通过对比,知道没有外力作用,物体也可能运动,那么没有外力作用,物体将作怎样的运动呢?从而引出新课。) 二.讲授新课:探究牛顿第一定律 第一阶段:采用“矛盾冲突法”,借助于信息技术媒体优势尽力展示生活体验、亚里士多德观点与伽利略思想实验矛盾冲突,激发学生探究欲望,使学生有较高的热情支发现问题,为运用矛盾冲突法纠正错误认识,建立的正确认识作好铺垫。 第二阶段:实验探究。以动画展示斜面小车实验过程,给学生以启示,引导学生发现实验的技术关键,让学生自主、合作利用身边的物品设计自己的实验方案,动手实验探究,教师起组织者、帮助者的作用,尽量让学生自己分析、交流、推论并表述出牛顿第一定律内容。 设问:1、静止在老师手中的书,如果不受力了,会怎么样?2、图中正在做曲线运动的过山车,如果突然一切外力全部消失,它会怎么样呢?猜想:⑴静止。⑵运动速度越来越慢。 ⑶……⑷…… 师:无论哪种猜想正确,必须找到充足的根据,说服对方。我们最好从哪里找根据?

最新八年级物理牛顿第一定律知识点总结

第八章力与运动 1、牛顿第一定律 一、牛顿第一定律--惯性定律 1、内容:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。 2、说明: (1)“一切”说明该定律具有普遍性,即不论固体、液体,还有气体都适用,没有特例。(2)“没有受到力的作用”是指定律成立的条件。“没有受到力的作用”包含两层意思:①该物体确实没有受到任何外力的作用,但实际上不受任何外力作用的物体是不存在的;②该物体所受的合力为0,此时它的作用效果可以等效为不受任何外力。 (3)“总”指的是总是这样,没有例外。 (4)“或”指两种状态必居其一,不能同时存在。也就是说,如果物体没有受到力的作用时,原来静止的物体仍保持静止状态,而原来运动的物体将保持匀速直线运动状态。 3、实质:力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因。 4、探究牛顿第一定律,应用了理想实验法或叫科学推理法,实验装置如图所示: 在探究时应注意三点: (1)实验时,用统一滑块,同一斜面,让小车从斜面上同一高度自由滑下,以保证小车滑到水平面上时初速度相同。 (2)实验时,通过改变水平面的粗糙程度,改变小车受到的阻力。而初速度相同的小车在水平面上运动时,受到的阻力越小,其速度减小的越慢,运动距离越长。 (3)不受力的物体是不存在的,故本实验探究物体不受力时的运动情况的设计思路为:让初速度相同的小车在粗糙程度逐渐减少的水平面上运动,比较小车运动的距离,再进一步推理得到小车不受力时会怎样运动。 例题:水平面上正在越滚越慢的足球,眼看就要停下来,如果此时足球失去所有的外力作用,那么() A、足球将越滚越慢并很快停下来 B、立即停下来 C、不会停下来,直到有外力迫使它改变你女女女女运动状态 D、无法判断 二惯性 1、定义:一切物体都有保持原来运动状态不变的性质,这种性质叫做惯性。 2、说明:

最新整理初二物理《牛顿第一定律》教案

初二物理《牛顿第一定律》教案 实验分析: 三次实验,小车最终都静止,为什么? 三次实验,小车运动的距离不同,这说明什么问题? 小球运动距离的长短跟它受到的阻力有什么关系? 若使小车运动时受到的阻力进一步减小,小车运动的距离将变长还是变短? 根据上面的实验及推理的思想,还可以推理出什么结论? 推理:小球在光滑的阻力为零的表面,将会怎样运动? 实验结论:通过伽利略的实验和科学推理得出“运动的物体,如果受到的阻力为零,它的速度将不会减慢,将以恒定不变的速度永远运动下去。”即作匀速运动。 [微机模拟实验]:简介伽利略理想实验 迪卡儿的补充 如果运动物体不受任何力的作用,不仅速度大小不变,而且运动方向也不变,将沿原来的方向匀速运动下去。 牛顿的成果:补充与概括 师:物体除了运动的以外,还有静止的。那么,静止的物体在没有受到外力作用时,保持什么状态呢?(牛顿补充:将保持静止状态) 师(引导学生概括):我们现在已经有了伽利略的研究成果,又

有了迪卡儿和牛顿的补充,把两者进行一下概括:一切物体在没有受到外力作用时,将如何呢?(对概括出来大致意思的同学给予鼓励) 介绍:牛顿抓住时机,概括总结得出著名的牛顿第一运动定律方法2:学生探究式学习 针对基础较好的学生,可以由学生在老师的指导下自己完成斜面小车实验,根据现象学生分组讨论,明确亚里士多德的观点的问题根源.由学生互相补充确定实验结论。 2.定律分析 定律成立条件:不受外力作用 运动规律:总保持匀速直线运动状态或静止状态。 师(回应课题引入实验):回想我们最开始的.实验,有推力板擦运动,撤去推力板擦停下来,从表面现象上得到的结论运动需要力维持是错误的,但这种现象是千真万确摆在我们面前的,我们如何用牛一的观点正确的解释这个现象呢? 三、巩固练习 1. 一物体放在桌上静止,假若某瞬间撤掉所有的外力,物体将怎么样? 2. 对于牛顿第一定律的看法,下列观点正确的是( ) A.验证牛顿第一定律的实验可以做出来,所以惯性定律是正确的 B.验证牛顿第一定律的实验做不出来,所以惯性定律不能肯

高一物理:牛顿第一定律(教学案例)

高中物理新课程标准教材 物理教案( 2019 — 2020学年度第二学期 ) 学校: 年级: 任课教师: 物理教案 / 高中物理 / 高一物理教案 编订:XX文讯教育机构

牛顿第一定律(教学案例) 教材简介:本教材主要用途为通过学习物理知识,可以让学生培养自己的逻辑思维能力,对事物的理解认识也会有一定的帮助,本教学设计资料适用于高中高一物理科目, 学习后学生能得到全面的发展和提高。本内容是按照教材的内容进行的编写,可以放心修改调整或直接进行教学使用。 [知识要点] 1.亚里士多德的错误观点: ①力是维持物体运动的原因。 ②力是产生物体运动的原因。 2.伽利略的运动观: ①他的观点来源于伽利略的理想实验。 ②观点:物体不受力时,将保持自己的速度永远运动下去。 3.: ①来源于实验。 ②定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫 使它改变这种状态为止。 ③又叫惯性定律。

4.惯性: ①物体保持原来的匀速直线运动状态或静止状态的性质,叫惯性。 ②质量是物体惯性大小的量度。 [重点难点分析] 惯性大小的讨论: ①惯性就是使原来运动的物体(不管是匀速、是加速还是减速)匀速直线运动,使原来静止的物体静止。 ②惯性是物体的固有性质,宇宙万物中任何物体都具有惯性,没有惯性的物体是不存在的。 ③质量是物体惯性大小的量度。物体惯性大小与物体的运动速度、物体的密度、形状、体积无关。物体的质量越大,物体的惯性就越大,越 难改变物体的运动状态。 ④只要物体的质量不变,物体的惯性就不变。所以“克服惯性”“惯性增大”“惯性减小”是错误的。 ⑤惯性大小表示物体改变运动状态的难易程度。物体惯性越大,越难改变运动状态,惯性越小,越容易改变物体的运动状态。

2019高一(上)物理讲义——第四章1牛顿第一定律

2019高一(上)物理讲义——第四章 1 牛顿第一定律 学习目标 1.知道伽利略的理想实验及其主要推理过程和推论. 2.理解牛顿第一定律的内容及意义. 3.知道什么是惯性,会正确地解释有关惯性的现象. 自主探究 1.牛顿第一定律:一切物体总保持状态或状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态. 2.惯性:物体具有保持原来状态或状态的性质叫做惯性.惯性是物体的,与物体的运动状态、物体是否受力均无关;是惯性大小的唯一量度. 合作探究 一、理想实验 1.两个斜面,小球从一个斜面的某一高度滚下,将到达另一个斜面的某一高度. (1)若斜面光滑,则小球一定会滚到另一斜面的高度; (2)若降低另一个斜面的坡度,则小球将到达高度,不过,在另一个斜面上将滚得; (3)若把另一个斜面改成光滑的水平面,则物体将. 2.对力和运动关系的观点 代表人物对力和运动关系的观点 亚里士多德 伽利略 笛卡儿 二、牛顿第一定律 1.牛顿第一定律的理解 (1)牛顿第一定律反映了. (2)牛顿第一定律不是实验定律,是在可靠的实验事实的基础上,利用逻辑思维对事物进行分析的产物,用实验直接验证. (3)提出了的概念,它在牛顿运动定律中有极其重要的地位. 2.惯性的理解 (1)任何物体都有惯性,任何状态下都有惯性. (2)惯性一种力,惯性是物体的. 三、惯性与质量 问题:歼击机的质量为什么比运输机、轰炸机小得多?体操运动员身材都比较矮小?电动抽水站的电动机和水泵为什 么都要固定在很重的机座上? 1.惯性有,体现在物体运动状态改变的上物体的运动状态,表示物体的惯性,物体的运动状态,表示物体的惯性. 2.惯性的只与物体的有关,具体关系是. 课堂检测 1.伽利略的斜面实验证明了( ) A.力不是维持物体运动的原因,没有力作用的物体也可以运动 B.要使运动物体静止必须有力作用,没有力作用的物体就一直运动 C.物体不受外力作用时,一定处于静止状态 D.一切物体都有惯性 2.17世纪,意大利物理学家伽利略根据“斜面实验”指出:在水平面上运动的物体之所以会停下来,是因为受到摩擦阻力的缘故.则下列说法正确的是( ) A.该实验是一理想实验,是在思维中进行的,无真实的实验基础,故其结果是荒谬的 B.该实验是以可靠的事实为基础,经过抽象思维,抓住主要因素,忽略次要因素,从而更深刻地反映自然规律

牛顿第一定律教学设计

牛顿第一定律教学设计 教学目标 知识目标: 1.知道牛顿第一定律,常识性了解伽利略理想实验的推理过程。 能力目标: 1.通过斜面小车实验,培养学生的观察能力。 2.通过实验分析,初步培养学生科学的思维方法(分析、概括、推理)。情感目标: 1.通过科学史的简介,对学生进行严谨的科学态度教育。 2.通过伽利略的理想实验,给学生以科学方法论的教育。 教学建议 本节课的重点是揭示物体不受力时的运动规律,即牛顿第一运动定律。 教法建议 1.学生学习牛顿第一定律的困难在于从生活经验中得到的一种被现象掩盖了本质的错误观念,认为物体的运动是力作用的结果。如推一个物体,它就动,不再推它时,它便静止。为使学生摆脱这种错误观念,首先要把运动和运动的变化区别开,树立从静到动和从动到静都是“运动状态改变”的概念,这是为了揭示力和运动的关系做的重要铺垫。其次,通过实验确立“力是改变运动状态的原因”的概念。再通过推理建立“不受力运动状态不变”的概念。 2.通过演示实验的比较、分析、综合、推理是本节课的核心,可对学生进行简单的科学推理方法的教育。在此演示实验中可通过设计不同的问题渗透研究方法。 3.本节课可按着人类对知识的认识顺序组织教学,让学生体会规律的认识过程,对学生进行学史教育。从亚里士多德的观点——伽利略的研究——笛卡尔的补充——牛顿的总结。 教学设计示例 牛顿第一定律 教学重点:通过对小车实验的分析比较得出牛顿第一定律。 教学难点: 1.明确“力是维持物体运动的原因”观点是错误的。 2.伽利略理想实验的推理过程教学用具:斜面,小车,毛巾,棉布,玻璃板,微机,实物投影,大倍投电视。 教学过程 一、实验引入:批驳亚里士多德的观点

《牛顿第一定律》教学案例

初中物理《牛顿第一定律》教学案例 【教学目标】 一、知识与技能: 1、知道并能用语言表述牛顿第一定律。 2、理解什么是惯性,能够列举生活中有关惯性的现象。 二、过程与方法: 1、了解伽利略“理想实验”的科学方法,经历“探究物体不受力时怎样运动”的过程,进一步培养学生科学探究的能力。 2、通过实验和观察活动,体验一切物体都有惯性。。 三、情感态度与价值观: 1、通过探究物体不受力时怎样运动,形成实事求是、不迷信权威、尊重自然规律的科学态度。 2、通过学习惯性的应用,感受到科学就在身边。。 【教学重与难点】 重点:“理想实验”法,牛顿第一定律和惯性。。 难点:让学生确信牛顿第一定律并理解其内涵。 【教学准备】 教师:小车、木块、纸条、玻璃板、象棋子、杯子(内盛水)、硬纸板、鸡蛋。学生:斜面、小车、木板、棉布、毛巾。 【教学过程】 一、情境导入,明确任务 引导学生看两张来自生活的图片(多媒体投影): ①警察叫司机系安全带,为什么? ②亚洲飞人柯受良驾车飞越黄河,他凭什么有这种胆识去飞越气势磅礴的黄河呢?

师:要解决这两个问题,我们首先来研究有关“牛顿第一定律”的知识。 板书课题:牛顿第一定律 投影:学习目标 1、知道牛顿第一定律的内容,了解它的探究历程。 2、通过活动体验任何物体都具有惯性。 二、维持运动需要力吗? 1、自主探究,合作交流 师:同学们,前面我们知道力可以使静止的物体运动,也可以使运动的物体静止,可见力和物体的运动有密切的关系。关于力和运动的关系,古希腊学者亚里士多德提出了一个观点——物体的运动需要力来维持。他的观点一直维持和统治人们的思想近两千年,直到三百年前伽利略才提出了新的观点——物体运动不需要力。你同意谁的观点呢?请各小组自主探究。 投影:自主探究提示: (1)观察课本第44页图12.5—1,想想在生活中还有哪些类似的现象?从这些现象中你能得到什么启示吗? (2)结合生活体验回答下列问题:①怎样能够使静止的足球运动起来?②足球离开运动员的脚以后,在草地上滚动的过程中速度有何变化?③骑自行车时,如果停止蹬车,自行车运动情况会有什么变化? 因此,你认为物体的运动是不是一定需要力来维持?物体的运动和物体受力之间可能有什么关系? (3)亚里士多德和伽利略都对物体的运动和受力关系进行了研究,你同意谁的观点? 2、展示交流合作学习成果 师:你是同意亚里士多德的观点,还是同意伽利略的观点?说出你的理由。 生1:静止在课桌上的书,用力一推由静止变为运动,不推,重新变为静止。可见物体的运动需要力来维持。 生2:骑自行车时我们停止蹬车,车仍然继续运动;踢出去的足球能继续在空中飞行;掷出去的铅球能继续向前运动,可见物体的运动不需要力来维持。 生3:物体的运动有时需要力,有时不需要力来维持。 生4:我们组也认为物体的运动不需要力来维持,如汽车刹车后仍能继续滑行一段距离。

初中物理牛顿第一定律公开课教案

安庆蓝天实验学校中学物理汇报课教案 汇报人:操瑞祥 总课题:第八章运动和力总课时:6课时第1课时 课题:第1节牛顿第一定律课型:新授●教学目标: 1.知识目标 (1)知道牛顿第一定律的内容 (2)知道物体的惯性 2.能力目标 (1)实验探究阻力对物体运动的影响。 (2)通过活动体验,一切物体都有惯性。 3.情感目标 通过活动和阅读感受科学就在身边 ●教学重难点: 1.重点:牛顿第一定律2.难点:物体的惯性●教学用具:电脑、多媒体●教学方法:实验探究 ●教学过程: (一)引入新课 让学生观察教材16页的几幅图,思考运动的物体最终停下来的原因是什么?亚里士多德和伽利略给出截然相反的解释。“运动需要

力来维持”,“运动不需要力来维持” (二)讲授新课 1.牛顿第一定律 (1)探究摩擦力对物体运动的影响 按照教材第17页的实验进行探究不同表面,物体的运动距离不同向学生交代清楚实验的条件和做法:三种粗糙程度不同的表面;每次实验用的是同一辆小车;每次都在同一位置滑下,以保持小车到达水平表面的速度相同。 注:引导学生分析实验变化的条件是表面的粗糙程度改变,而其他条件没有改变。 通过flash演示实验,观察结果,得出结论:小车受到阻力越小,它运动得越远,引导学生进一步推理:如果小车不受任何阻力,小车的速度将保持不变,永远运动下去。 注:介绍得出该结论伽利略用了推理的方法。 从而得出牛顿第一定律的内容: (2)牛顿第一定律 一切物体在没有受到外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。即:“静者恒静,动者恒动” 注:说明“静止状态”与“匀速直线运动”的异同。 解释:物体不受力时,原来静止的物体将永远保持静止状态;原来运动的物体将永远做匀速直线运动,速度的大小和方向都不改变。 强调:牛顿第一定律是通过分析事实,再进一步概括、推理得出的。

八年级物理运动和力第一节牛顿第一定律最全笔记

牛顿第一定律 知识点1、阻力对物体运动的影响 (1)亚里士多德的观点: 如果要使一个物体持续运动,就必须对它施加力的作用,如果这个力被撤销,物体就会停止运动,也就是“运动要靠力来维持”。 (2)伽利略的观点: 物体的运动并不需要力来维持,运动的物体之所以会停下来,是因为受到了阻力,即力是改变物体运动状态的原因。 (3)实验探究:阻力对物体运动的影响 ①设计实验:取一辆小车,让它三次都从斜面上的同一高度由静 止滑下,如图所示,第一次在水平木板上铺上毛巾,第二次在水平木 板上铺上棉布,第三次让小车在水平木板上滑行。比较小车每次滑行 的距离有什么不同。 ②实验器材:小车、斜面、棉布、木板、毛巾、刻度尺 ③实验过程:a、让小车从斜面上适当的位置滑下,在水平木板 上铺上毛巾,观察小车在阻力较大的毛巾表面上滑行的距离;b、让小车从斜面上同一位置滑下,在水平木板上铺上棉布,观察小车在阻力较小的面部表面上滑行的距离;c、让小车从斜面上同一位置滑下,观察小车在更光滑些的木板表面上花型的距离。 ④实验结果: 表面状况小车受到的阻力小车滑行的距离 毛巾较大小 棉布较小较大 木板最小最大 ⑤实验结论:水平面的表面状况反应物体所受阻力的大小。小车受到的阻力越小,小车滑行的距离越大,速度减小的越慢。 ⑥对以上实验进一步通过推理得出:如果物体受到的阻力为零速度就不会减小,物体将以恒定不变的速度永远运动下去。由本实验可以验证伽利略的说法是正确的,即物体的运动不需要力来维持。 方法技巧: (1)控制变量法在实验中的应用 让小车从斜面同一高度滑下的目的,是使小车在刚进入水平面时具有相同的速度,只改变水平面的粗糙程度,从而改变阻力对运动状态的影响。排除其他因素对结果的影响,只改变一个变量,控制其他的因素都不变,是利用控制变量法的关键。 (2)理想实验法(或科学推理法)在实验中的应用 我们周围的物体表面没有绝对光滑的,物体都要受到力的作用。因此物体受到阻力为零的情况是不存在的,物体受到阻力为零时的运动状态就不能用实验直接验证,只能根据实验现象作进一步推测。但这个结论是以实验为基础,通过分析事实,在进一步推理得出的,所以是有科学依据的,这种方法称为“理想实验法”,也叫作“科学推理法”。理想实验法是在实验的基础上经过概括、抽象、推理得出规律的一种研究方法。“真空不能传声”也运用了这种研究方法。

《牛顿第一定律》案例分析

《牛顿第一定律》案例分析 ——徐光辉 教学目标 知识目标:了解伽利略理想实验的推理过程. 能力目标: 1.通过斜面小车实验,培养学生的观察能力. 2.通过实验分析,初步培养学生科学的思维方法(分析、概括、推理). 情感目标: 1.通过科学史的简介,对学生进行严谨的科学态度教育. 2.通过伽利略的理想实验,给学生以科学方法论的教育. 教学建议: 教材分析: 教材首先通过回忆思考的形式提出问题:如果物体不受力,将会怎样?通过小车在不同表面运动的演示实验,使学生直观的看到物体运动距离与阻力大小的关系,为讲解伽利略的推理作准备。然后讲述伽利略的推理方法和通过推理得出的结论,再介绍迪卡儿对伽利略结论的补充,牛顿最后总结得出的。通过这些使学生了解定律的得出是建立在许多人研究的基础上的,正如牛顿所说:“如果说我所看的更远一点,那是因为站在巨人肩上的缘故”。最后指出不是实验定律,而是用科学推理的方法概括出来的,定律是否正确要通过实践来检验。给学生以科学方法论的教育。 本节课的重点是揭示物体不受力时的运动规律,即牛顿第一运动定律。 教法建议 1.学生学习的困难在于从生活经验中得到的一种被现象掩盖了本质的错误观念,认为物体的运动是力作用的结果。如推一个物体,它就动,不再推它时,它便静止。为使学生摆脱这种错误观念,首先要把运动和运动的变化区别开,树立从静到动和从动到静都是“运动状态改变”的概念,这是为了揭示力和运动的关系做的重要铺垫。其次,通过实验确立“力是改变运动状态的原因”的概念。再通过推理建立“不受力运动状态不变”的概念。 2.通过图9-1演示实验的比较、分析、综合、推理是本节课的核心,可对学生进行简单的科学推理方法的教育。在此演示实验中可通过设计不同的问题渗透研究方法。 3.本节课可按着人类对知识的认识顺序组织教学,让学生体会规律的认识过程,对学生进行学史教育。从亚里士多德的观点——伽利略的研究——笛卡尔的补充——牛顿的总结。教学设计示例: 教学重点:通过对小车实验的分析比较得出。 教学难点: 1.明确“力是维持物体运动的原因”观点是错误的。 2.伽利略理想实验的推理过程 教学用具:斜面,小车,毛巾,棉布,玻璃板,微机,实物投影,大倍投电视。 教学过程 一、实验引入:批驳亚里士多德的观点 [演示1]在桌面上推动木块(或板擦)从静止开始慢慢向前运动,撤掉推力,木块立即停止。分析:日常生活中也有许多类似的现象,(如推桌子)。这些现象从表面上看,“必须有力作用在物体上,才能使物体继续运动,没有力的作用,物体就要停下来.”即:板擦的运动需要推力去维持。于是,古希腊哲学家亚里士多德就根据这些现象总结出“物体的运动需要力去维持”。这种观点在历史上曾被沿用两千多年,但时沿用两千年是否就一定正确呢?也可能有人曾表示过怀疑或有人认为就是错误的,但没某能说服别人的理由。

牛顿第一定律 二力平衡(讲义)

牛顿第一定律二力平衡(讲义) 一、知识点睛 1.斜面实验: (1)三次实验都要求小车从同一高度滑下,目的是 ____________________________________________。 (2)实验得出的结论:初速度相同的条件下,物体受到的阻力 越小,滑行的距离_______。 (3)伽利略的推论是:如果物体受到的阻力为零,速度就不会 减小,物体将以恒定不变的速度永远运动下去。 (4)斜面实验推翻了“力是维持物体运动状态的原因”这一理论。 所用的方法是:________________________(理想实验法), 它标志着物理学的真正开端。 2.牛顿第一定律: (1)内容:一切物体在_________________,总保持_____状态 或_____________状态。 (2)理解: ①牛顿第一定律的内涵: 原来静止的物体,不受力后,将保持_____________, 原来运动的物体,不管做什么运动,不受力后,物体都将保持撤去力之前那一刻的速度做______________。 ②牛顿第一定律是在大量实验的基础上,通过进一步推理而概括出来的。 ③力是_______物体运动状态的原因。 3.惯性: (1)定义:一切物体都有_______________________的性质, 我们把这种性质叫做惯性。 (2)理解: ①惯性是物体的一种________,__________都有惯性。 ②惯性大小只与物体的_______有关,与其它因素(运动状 态等)皆无关。 ③惯性越大,物体的运动状态越难改变。 4.二力平衡 (1)概念:物体在受到几个力的作用时,如果能保持_____ 或____________状态,我们就说这几个力相互平衡。 (2)二力平衡条件:

牛顿第一定律-知识点1

牛顿第一定律知识点 一、牛顿第一定律(又叫惯性定律) 1、牛顿第一定律的内容:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。 2.牛顿第一定律是通过分析事实,再进一步概括、推理得出的,它不可能用实验来直接验证这一定律,但从定律得出的一切推论都经受住了实践的检验,因此,牛顿第一定律是力学基本定律之一。 二、惯性 1、定义:物体保持原来运动状态不变的特性叫惯性 2、性质:惯性是物体本身固有的一种属性。一切物体任何时候、任何状态下都有惯性。惯性不是力,不能说惯性力的作用,惯性的大小只与物体的质量有关,与物体的速度、物体是否受力等因素无关。 3、防止惯性的现象:汽车安装安全气襄, 汽车安装安全带 利用惯性的现象:跳远助跑可提高成绩, 拍打衣服可除尘 4、解释现象: 例:汽车突然刹车时,乘客为何向汽车行驶的方向倾倒? 答:汽车刹车前,乘客与汽车一起处于运动状态,当刹车时,乘客的脚由于受摩擦力作用,随汽车突然停止,而乘客的上身由于惯性要保持原来的运动状态,继续向汽车行驶的方向运动,所以……. 牛顿第一定律单元练习 一、选择题 1、正在行驶的汽车,如果作用在汽车上的一切外力突然消失,那么汽车将() A、立即停下来 B、先慢下来,然后停止 C、做匀速直线运动 D、改变运动方向 2、下列实例中,属于防止惯性的不利影响的是()A、跳远运动员跳远时助跑 B、拍打衣服时,灰尘脱离衣服 C、小型汽车驾驶员驾车时必须系安全带 D、锤头松了,把锤柄的一端在水泥地上撞击几下,使锤头紧套在锤柄上 3、水平射出的子弹离开枪口后,仍能继续高速飞行,这是由于() A、子弹受到火药推力的作用 B、子弹具有惯性 C、子弹受到飞行力的作用 D、子弹受到惯性力的作用 4、下列现象中不能用惯性知识解释的是() A、跳远运动员的助跑,速度越大,跳远成绩往往越好 B、用力将物体抛出去,物体最终要落到地面上 C、子弹离开枪口后,仍然能继续高速向前飞行 D、古代打仗时,使用绊马索能将敌人飞奔的马绊倒 5、关于惯性,下列说法中正确的是() A、静止的物体才有惯性 B、做匀速直线运动的物体才有惯性 C、物体的运动方向改变时才有惯性 D、物体在任何状态下都有惯性

牛顿第一定律

职前教师对牛顿第一运动定律的理解 1、中学物理中的牛顿第一运动定律 ??1.1定律的引入 牛顿第一定律描述的是一种理想化的运动状态,即物体不受外力作用的状态。很显然这无法用实验直接验证,但伽利略在分析大量事实的基础上,忽略次要因素、突出主要因素,运用理想实验这一科学推理的思维方法,阐明了力不是维持物体运动的原因,反映了物体运动的内在的本质规律。伽利略不但证实了牛顿第一定律的正确性,同时也开创了科学研究的正确方法——实验与思维的完美结合。他以系统的实验和观察推翻了以亚里士多德为代表的、纯属思辨的传统的自然观,开创了以实验事实为根据并具有严密逻辑体系的近代科学,因此,他被称为“近代科学之父”。他的工作为牛顿的理论体系的建立奠定了基础。 牛顿第一定律是力学基本定律建立的基础。牛顿第一定律以一切物体所具有的属性——惯性为出发点,比较严密地定义了惯性,揭示了惯性运动的本质,进一步还可以引入惯性参考系、惯性质量。定性地给出了力的科学定义,表述了力的本质和力的效果。牛顿第一定律包括了惯性、惯性运动、惯性参考系和力的概念,还启迪人们去研究物体运动状态的改变与外力作用的关系,可见牛顿第一定律是其它力学定律建立的基础。 1.2定律的内涵 牛顿第一定律有着丰富的内涵。第一,牛顿第一定律揭示了自然界一切物体在不受任何外力作用时,将如何运动的规律——总保持静止状态或匀速直线运动状态。自然界中不受外力作用的物体是没有的,但这一规律是客观的正确的,也足见在认识自然上人类智慧的力量。第二,定律揭示了任何物体都具有保持运动状态不变的本性——惯性,这是物体的固有属性,是由物体的内在因素决定的,物体要保持的这种运动也称为惯性运动。第三,牛顿第一定律定性地给出了力的科学定义:力是使物体运动状态改变的原因,即使物体产生加速度的原因,从而也批判了力是维持物体运动原因的错误。牛顿第一定律已指出了运动维持、运动状态改变的根本原因,虽没有直接解决加速度与力、质量的定量关系,但这两个问题已明白地提出,对这两个问题的深入探索和研究才导致了牛顿第二定律的产生。第四,牛顿第一定律也表明,物体的静止状态与匀速直线运动状态具有等价性。实质上,静止和运动只不过是相对于不同的参考系而得到的不同观察结果,静止和匀速直线运动均要求物体所受的合力为零。同时它给经典力学体系选取了一个特殊的参考系——惯性参考系,即静止或做匀速直线运动的物体。只有在惯性参考系里,牛顿运动定律才得以遵守。 从形式上看,牛顿第二定律在外力为零的情况下,可引出与牛顿第一定律似乎完全相同的表述,但绝不能理解为牛顿第一定律是牛顿第二定律在作用力为零时的特例。否则就是舍弃了牛顿第一定律的精髓,即割裂了牛顿第一定律与牛顿运动定律整体间的逻辑结构关系,扭曲了牛顿第一定律的内涵。没有惯性定律就没有惯性、惯性运动、惯性参考系、力的科学概念,牛顿第二定律就无从谈起,牛顿第一定律是前提、是基础,并具有独立性。 1.3定律的外延 牛顿第一定律说明了两个问题:(1)它明确了力和运动的关系。物体的运动并不是需要力来维持,只有当物体的运动状态发生变化,即产生加速度时,才需要力的作用。在牛顿第一定律的基础上得出力的定性定义:力是一个物体对另一个物体的作用,它使受力物体改变运动状态。⑵它提出了惯性的概念。物体之所以保持静止或匀速直线运动,是在不受力的条件下,由物体本身的特性来决定的。物体所固有的、保持原来运动状态不变的特性叫惯性。物体不受力时所作的匀速直线运动也叫惯性运动。牛顿在第一定律中没有说明静止或运动状态是相对于什么参照系说的,然而,按牛顿的本意,这里所指的运动是在绝对时间过程中的相对于绝对空间的某一绝对运动。牛顿第一定律成立于这样的参照系。通常把牛顿第一定律成立的参照系成为惯性参照系,因此这一定律在实际上定义了惯性参照系这一重要概念。牛

必修一4-1《牛顿第一定律》案例

教学设计 第四章力和运动 第一节、伽利略的理想实验与牛顿第一定律 【教学目的】1. 使学生了解牛顿第一定律。 2. 使学生领会得出牛顿第一定律的科学方法。 【教学重点】牛顿第一定律。 【教学方法】讲授法。 【教具】斜面,上车,长木板,毛巾,棉布,气垫导轨装置。 【教学过程】(一)引入新课 引导学生回忆前面讲过的知识:力可以使静止的物体运动,可以改变物体的速度,力是改变物体运动状态的原因 提问:如果物体不受力的作用,情况将会怎样? (二)新课教学 1. 演示实验:装置如图9-1-1所示。 注意:(1)用同一小车做三次实验,每次都使小车从静止开始由同一斜面的顶端下滑,保持小车滑到三种水平表面时的初速度相同;(2)告诉学生由于水平表面的材料不同,小车沿水平面运动时受到的摩擦阻力不同,沿毛巾表面运动受到的阻力最大,沿水平木板运动受到阻力最小。

演示结果:在第一次实验中,小车沿垫着毛巾的水平表面滑行,阻力f最大,滑行的距离最短,运动的时间也最短,显然速度减小得最快。在第二次实验中,小车沿垫着棉布的水平表面滑行,阻力f比第一次实验小了,滑行的距离和运动时间也都延长了。第三次实验中,小车阻力最小,车滑行的距离和运动的时间都最长,小车速度减小得最慢。可见,实验证明,阻力越小,小车滑行的距离越长,运动的时间也越长,其速度减小得越慢。 2. 科学的推论:300年前,伽利略在类似上述实验的基础上进一步推理得出:在理想情况下,如果表面绝对光滑,阻力等于零,物体的速度将不会减慢,将以恒定不变的速度永不停息地运动下去。科学家笛卡尔补充了伽利略的结论:如果物体不受任何力的作用,不仅速度的大小不变,而且运动方向也不变,将沿原方向匀速运动下去。 讲到这里,教师可补充气垫导轨实验,这是一个可将摩擦力减到最小的实验。使学生进一步领会到在不受外力的情况下,运动物体将会做匀速直线运动的情况。 3. 牛顿第一定律:牛顿在前人研究的基础上总结得出牛顿第一定律:一切物体在没有受到外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。 定律的前半句为定律成立的条件,“不受外力”;后半句是定律的结论,物体的“运动状态不变”。 “保持静止状态或匀速直线运动状态”,说的是:当物体不受外力时,原来静止的物体将永远保持静止状态;原来运动的物体,将永远保持匀速直线运动状态。速度的大小和方向都不变化。 牛顿第一定律是阐述物体运动规律的三大定律之一。定律说明运动不是靠力来维持的,力是改变运动状态的原因。 教师应明确指出,我们周围的物体,都受到这个力或那个力的作用,不可能给物体创造一个不受外力的条件,因此不可能用实验来直接证明牛顿第一定律。但是这个定律是在大量经验事实和某些间接实验的基础上,通过科学推理概括出来的,从定律得出的一切推论都经受住了实践的检验,牛顿第一定律已成为大家公认的力学基本定律之一。 (三)巩固新课 课上阅读课文,记住牛顿第一定律的内容,提问学生,当堂复述。

《牛顿第一定律》教案设计

《牛顿第一定律》教学案例 教学目标: 知识目标:常识性了解伽利略理想实验的推理过程,了解牛顿第一定律。 能力目标:1、通过斜面小车的运动实验,培养学生的观察能力 2、通过实验分析,初步培养学生科学的思维方法(分析、概括、推理) 情感目标:1、通过科学史的简介,对对进行严谨的科学态度教育。 2、通过伽利略的理想实验,给学生以科学方法论的教育。教学方法:控制变量法、实验推理法、情景问题法、实验探究法 教学用具:斜面、小车、毛巾、棉布、小红旗、木板、多媒体、实物投影仪 教学重点:通过对小四实验的分析比较得出牛顿第一定律。 教学难点:1、明确“力是维持物体运动的原因”观点是错误的。 2、伽利略理想实验的推理过程。 教学过程: 一、实验引入: [演示1]:教师在桌面上用手推动粉笔盒,从静止开始慢慢向前运动,撤去推力,粉笔盒立即静止。 师:同学们在我做的这个实验中,你们看到了什么现象? 生1:粉笔盒原来是静止的,后来运动,最后又静止了。 生2:粉笔盒受力后由静止变为运动,力消失后又静止了。 教师分析:其实在日常生活中也有许多类似的例子,(如同学推桌子),从表面现象上看,“必须有力作用在粉笔盒上,才能让粉笔盒运动,如果没有力的作用,它就要停下来”即:粉笔盒的运动需要力来维持。于是,在希腊哲学家亚里士多德就根据这些现象总结出“物体的运动需要力来维持”。这种观点在历史上曾被沿用了两千多年。但是沿用两千多年的是否就一定正确呢?我们来看看下面的这个实验: 二、新课教学 [演示2]:在桌面上放一个小球,用力推它,小球滚动,手离开小球后,小球还滚动了一段距离才停下来。 师:哪位同学从这次的实验现象中发现了与前面实验现象不同的地方? 生1:小球在不受力的作用时仍移动了一段距离,最后受到阻力的的作用还是停下来了。 生2:前面用的是方形的,这次用的是球形的。 师:看来大家都观察得很仔细,非常好。从实验中我们可以知道:“小球在没有受到力的作用时仍可以移动。”即:物体的运动不需要力来维持,力是改变物体运动状态的原因。这个结论是两千年后的科学家伽利略提出的。这与亚里士多德的观点相矛盾,那么,这里有两个相互矛盾的观点,到底哪个是正确的呢?应用什么办法呢? 生:用实验探究法来确定。 师:好,现在就根据你们桌面上给的器材,四人一组,相互讨论,设计一个

4.1 牛顿第一定律—【新教材】人教版(2019)高中物理必修第一册讲义

物理概念和规律: 一、17世纪前对运动和力的关系的认识 1.亚里士多德的观点:力是维持物体的原因 亚里士多德认为运动有两类:一类是天然运动,这类运动无需外力帮助,自身就能实现;一类是受迫运动,这类运动必须来维持. 证据:有力作用在物体上,物体才;没有力的作用,物体就要在一个地方. 方法:观察+直觉(由生活经验得出直观印象) 2.伽利略的观点:物体的运动力来维持,力是改变物体运动的原因 在水平面上运动的物体之所以会停下来,是因为受到 根据:伽利略理想实验. 方法:实验+科学推理(将可靠事实和理论思维结合起来). 3.意义 (1)伽利略用“”的方法推翻了亚里士多德的观点. (2)第一次确立了物理实验在物理研究中的基础地位. (3)揭示了不是维持物体运动的原因. 4.理想实验与真实的科学实验 (1)“理想实验”在自然科学的理论研究中有着重要的作用.“理想实验”只不过是一种逻辑推理的,它的作用只限于逻辑上的证明与反驳,而不能用来作为正确与否的标准.相反,由“理想实验”所得出的任何推论,都必须由观察或实验的结果来检验. (2)真实的科学实验是一种实践活动,而理想实验则是一种思维活动. (3)真实的科学实验是可以的实验,而理想实验是由人们在抽象思维中设想出来而实际上无法做到的实验 二、牛顿第一定律 1.内容:一切物体总保持状态或状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止. 2.惯性:物体具有保持或状态的性质,这种性质叫惯性,是物体的固有属性.牛顿第一定律也叫. 3.惯性的量度:是惯性大小的唯一量度,越大,物体的惯性越大,物体运动状态越难改变. 4.运动状态变化的三种情况 (1)速度的方向不变,只有大小改变.(2)速度的大小不变,只有方向改变.(3)速度的大小和方向同时发生改变. 5.对牛顿第一定律的理解

牛顿第一定律

牛顿第一定律 知识目标: 知道牛顿第一定律,常识性了解伽利略理想实验的推理过程. 能力目标: 1.通过斜面小车实验,培养学生的观察能力. 2.通过实验分析,初步培养学生科学的思维方法(分析、概括、推理). 情感目标: 1.通过科学史的简介,对学生进行严谨的科学态度教育. 2.通过伽利略的理想实验,给学生以科学方法论的教育. 教学建议 教材分析 教材首先通过回忆思考的形式提出问题:如果物体不受力,将会怎样?通过小车在不同表面运动的演示实验,使学生直观的看到物体运动距离与阻力大小的关系,为讲解伽利略的推理作准备。然后讲述伽利略的推理方法和通过推理得出的结论,再介绍迪卡儿对伽利略结论的补充,牛顿最后总结得出的牛顿第一定律。通过这些使学生了解定律的得出是建立在许多人研究的基础上的,正如牛顿所说:如果说我所看的更远一点,那是因为站在巨人肩上的缘故。最后指出牛顿第一定律不是实验定律,而是用科学推理的方法概括出来的,

定律是否正确要通过实践来检验。给学生以科学方法论的教育。 本节课的重点是揭示物体不受力时的运动规律,即牛顿第一运动定律。 教法建议 1.学生学习牛顿第一定律的困难在于从生活经验中得到的 一种被现象掩盖了本质的错误观念,认为物体的运动是力作用的结果。如推一个物体,它就动,不再推它时,它便静止。为使学生摆脱这种错误观念,首先要把运动和运动的变化区别开,树立从静到动和从动到静都是运动状态改变的概念,这是为了揭示力和运动的关系做的重要铺垫。其次,通过实验确立力是改变运动状态的原因的概念。再通过推理建立不受力运动状态不变的概念。 2.通过图9-1演示实验的比较、分析、综合、推理是本节课的核心,可对学生进行简单的科学推理方法的教育。在此演示实验中可通过设计不同的问题渗透研究方法。 3.本节课可按着人类对知识的认识顺序组织教学,让学生体会规律的认识过程,对学生进行学史教育。从亚里士多德的观点伽利略的研究笛卡尔的补充牛顿的总结。 教学设计示例 牛顿第一定律 教学重点:通过对小车实验的分析比较得出牛顿第一定律。

八年级物理牛顿第一定律知识点总结完整版

八年级物理牛顿第一定律知识点总结 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

第八章力与运动 1、牛顿第一定律 一、牛顿第一定律--惯性定律 1、内容:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。 2、说明: (1)“一切”说明该定律具有普遍性,即不论固体、液体,还有气体都适用,没有特例。 (2)“没有受到力的作用”是指定律成立的条件。“没有受到力的作用”包含两层意思:该物体确实没有受到任何外力的作用,但实际上不受任何外力作用的物体是不存在的;该物体所受的合力为0,此时它的作用效果可以等效为不受任何外力。 (3)“总”指的是总是这样,没有例外。 (4)“或”指两种状态必居其一,不能同时存在。也就是说,如果物体没有受到力的作用时,原来静止的物体仍保持静止状态,而原来运动的物体将保持匀速直线运动状态。 3、实质:力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因。 4、探究牛顿第一定律,应用了理想实验法或叫科学推理法,实验装置如图所示: 在探究时应注意三点: (1)实验时,用统一滑块,同一斜面,让小车从斜面上同一高度自由滑下,以保证小车滑到水平面上时初速度相同。 (2)实验时,通过改变水平面的粗糙程度,改变小车受到的阻力。而初速度相同的小车

在水平面上运动时,受到的阻力越小,其速度减小的越慢,运动距离越长。 (3)不受力的物体是不存在的,故本实验探究物体不受力时的运动情况的设计思路为:让初速度相同的小车在粗糙程度逐渐减少的水平面上运动,比较小车运动的距离,再进一步推理得到小车不受力时会怎样运动。 例题:水平面上正在越滚越慢的足球,眼看就要停下来,如果此时足球失去所有的外力作用,那么() A、足球将越滚越慢并很快停下来 B、立即停下来 C、不会停下来,直到有外力迫使它改变你女女女女运动状态 D、无法判断 二惯性 1、定义:一切物体都有保持原来运动状态不变的性质,这种性质叫做惯性。 2、说明: (1)惯性具有普遍性。即一切物体在任何情况下都有惯性。一切物体是指无论是固体,液体还是气体,无论物体质量是大还是小,无论是静止还是运动,无论受不受力都具有惯性。 (2)惯性的大小只与物体的质量有关,质量越大,惯性越大。惯性与物体的运动状态,所处位置、形状、受力情况等无关。 (3)惯性是物体的固有性质,它不是力,所以把惯性说成“惯性力”或“受惯性作用”