高中生物《基因对性状的控制》教学设计附学案

《基因对性状的控制》教学设计附学案

一. 教材分析:

本节内容在新课标中的描述是“举例说明基因与性状的关系”,属于理解的层次。教材主要介绍了“中心法则”及其完善发展的过程,说明了基因、蛋白质与性状的关系,并通过具体事例来阐明基因是如何通过影响蛋白质的合成从而影响生物的性状的。本节中教材还通过开始的“问题探讨”和结尾的“技能训练”引出基因型与表现型之间的关系,说明即使基因型完全相同,但其表达过程可能受到环境因素的影响而呈现出不同的表现性状出来。最后指出在生物体中基因与性状并不是简单的线性关系,而是基因与基因、基因与基因产物、基因与环境之间多种因素共同精细地调控生物的性状,再一次强调了生物是一个错综复杂的开放的系统,学习生物一定要建立系统观。

教师在这一章的教学中要注意对学生思维的引导和点拨。列举具体事例说明基因、蛋白质、性状关系时,主要又是用一些表现异常的例子,如白化病、囊性纤维病等,这里为将来学习基因突变与遗传病乃至生物的进化打下伏笔。所以本节在前后知识关联上具有重要的纽带作用。

二. 教学目标:

1. 知识目标:

(1)说出中心法则的发展历程,明确中心法则中遗传信息的流向。

(2)举例说明基因、蛋白质与性状之间的关系。

(3)举例说明基因间的相互作用及对生物的性状的精细调控。

2 .能力目标:尝试总结概括已学知识,并以图示方式表达;掌握资料分析的方法并可

得出相关结论。

3. 情感态度与价值观:

(1)树立生命的本质观,“中心法则”是生命体系中最核心、最简约、最本质的规律。

(2)树立辩证唯物主义的系统观念,生物是一个错综复杂的系统。

三. 教学重点和难点:

教学重点:

1.中心法则的建立与发展。

2.基因、蛋白质与性状的关系。

3.基因型与表现型之间的关系。

教学难点:基因、蛋白质与性状的关系

四. 教学策略:学案导学法为主另辅以下列的各个方法。

1.学生动手画遗传信息传递途径,帮助理解中心法则。

2. 采取资料分析并动手修改中心法则图示的方法,理解中心法则的发展。

3. 从中心法则图解中归纳体现碱基互补配对原则的具体途径。

4.通过遗传病例的分析,理解遗传现象后隐藏的本质原因。

五. 课时安排: 1课时

六. 教学过程

[课程导入]在上一节课中我们详细学习了基因指导蛋白质的合成过程,提问:

1.基因指导蛋白质合成的两个关键步骤是?

2.在这个过程中,遗传信息是否进行传递?

3.若有,完成一下填空

①遗传信息从DNA流向,即DNA的复制;

②遗传信息从DNA流向,即转录;

③遗传信息从RNA流向,即翻译。

4.请用图解的方式表示上述遗传信息传递的过程。

(请一位学生到黑板书写,其他学生在学案上书写。与学生共同得到以下答案。)DNA mRNA 蛋白质

[中心法则的提出及发展]

由上图可知遗传信息可以从DNA流向DNA,也可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质。而在蛋白质的合成过程完全弄清楚之前,科学家克里克首先预见了遗传信息传递的一般规律,并将这一规律命名为“中心法则”。请学生在书本中找出重心法则的概念并划下。

此后五六年科学家揭示了蛋白质的合成过程,中心法则得到公认。但随着实验数据的积累,人们注意到中心法则的不足,那么,中心法则有何不足?

结合学案,学生阅读相关资料填写答案并对中心法则进行相关的补充:

(1)分析资料一:1965年,科学家在RNA肿瘤病毒里发现了一种RNA复制酶,像DNA复制酶能对DNA进行复制一样,RNA复制酶能对RNA进行复制。

结论:遗传信息可以从RNA流向,即RNA的复制;

(2)分析资料二:1970年,科学家在致癌的RNA病毒中发现逆转录酶,它能以RNA为模板合成DNA。

结论:遗传信息可能从RNA流向,即逆转录;

(3)分析资料三:1982年,科学家发现疯牛病是由一种结构异常的蛋白质在脑细胞内大量增值引起的。这种因错误折叠而形成的结构异常的蛋白质,可能促使与其具有相同氨基酸序列的蛋白质发生同样的折叠错误,从而导致大量结构异常的蛋白质的形成。

结论:遗传信息可以从蛋白质流向。

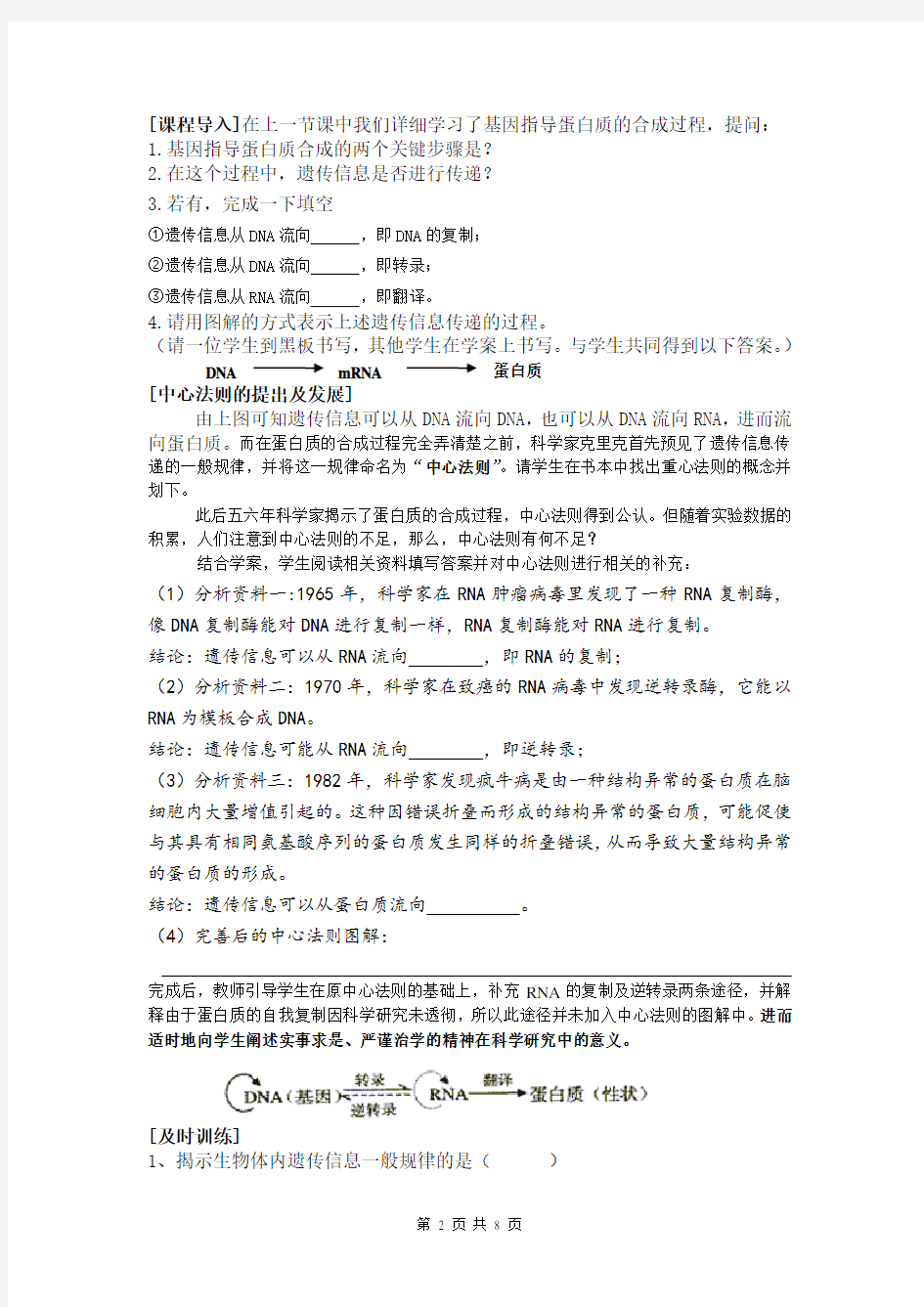

(4)完善后的中心法则图解:

完成后,教师引导学生在原中心法则的基础上,补充RNA的复制及逆转录两条途径,并解释由于蛋白质的自我复制因科学研究未透彻,所以此途径并未加入中心法则的图解中。进而适时地向学生阐述实事求是、严谨治学的精神在科学研究中的意义。

[及时训练]

1、揭示生物体内遗传信息一般规律的是()

A 、基因的遗传规律

B 、碱基互补配对原则

C 、中心法则

D 、自然选择学说

拓展:中心法则各个途径都需依赖碱基互补配对原则得以实现。

2、下图所示的过程,正常情况下在动植物细胞中都不可能发生的是( )

A 、①②

B 、③④⑥

C 、⑤⑥

D 、②④

[知识过渡]教师提问:通过对中心法则的理解,基因能够指导蛋白质的合成,那个这个过

程与基因控制生物的性状有什么关系呢?从而引出本节第二知识重点及难点:

[基因、蛋白质与性状的关系]

教师提出问题:1.基因如何控制性状?

请学生阅读学案相关内容,并完成问题:

资料1:镰刀型细胞贫血症患者红细胞中控制合成血红蛋白的基因发生改变,产

生异常血红蛋白,导致红细胞结构异常,呈弯曲的镰刀状,容易破裂,使人患溶

血性贫血,严重时会导致死亡。

1、产生该病的直接原因是 ,根本原因是

2、该资料说明基因如何控制性状?

教师引导学生得出,基因控制性状的直接途径——

基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。

随之,进一步引出书本中囊性纤维病的例子,学生阅读后,教师引导,更进一步理解上

述结论:

基因除了可用直接途径控制性状之外,是否还有其他途径呢?教师问题过渡后,请学生阅读学案里资料并回答问题: 资料2:白化病是一种常染色体隐性遗传病,全世界总发病率为1/10000~

1/20000。患者体内控制酪氨酸酶的基因异常,不能正常将酪氨酸转变为黑色素,

编码跨膜蛋白(CFTR )的基因 缺失了3个碱基对

导致CFTR 蛋白缺少苯丙氨酸, 影响了CFTR 蛋白结构 使CFTR 转运氯离子的功能异常,患者支气管内黏液增多 黏液增多,支气管管腔受阻,细菌大量繁殖,肺部功能严重受损

使皮肤呈白色,毛发银白或淡黄色。白化病多由于近亲结婚所引起,因此通过遗

传咨询禁止近亲结婚是重要的预防措施之一。同时产前基因诊断也是预防此病患

儿出生的重要保障措施。

1、产生该病的直接原因是 ,根本原因是

2、该资料说明基因如何控制性状?

教师引导学生得出,基因控制性状的间接途径——

基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状

随之,进一步引出书本中豌豆的例子,学生阅读后,教师引导,更进一步理解上述结论:

教师提出问题:2.性状由什么物质体现?

由上述分析可知,基因控制性状的两种途径其实通过控制蛋白质以控制性状,由此可知,性

状是由蛋白质体现的。

知识小结:

1、生物的性状主要是由 体现的,蛋白质的合成又受 的

控制,因此,性状是由基因控制的。

2、基因控制生物的性状有两条途径:

(1)基因通过控制 来控制代谢过程,进而控制生物的性状;

(2)基因通过控制 直接控制生物体的性状。

教师提出问题:3.通过以上几种病例或现象的分析,你能否构建基因、蛋白质、性状三者关系的概

编码淀粉分支酶的基因正常 淀粉分支酶正常合成 蔗糖合成为淀粉,淀粉含量升高 淀粉含量高,有效保留水分,豌豆显得圆鼓鼓(性状:圆粒) 淀粉含量低的豌豆由于失水而显得皱缩(性状:皱粒) DNA 中插入了一段外来的DNA 序列,打乱了编码淀粉分支酶的基因 淀粉分支酶不能正常合成 蔗糖不合成为淀粉,蔗糖含量升高

念图?(PPT 展示,学生完成)

[知识过渡]该图是否代表了生物性状的所有影响方式呢?还有没有其他因素会影响生物体的性状了呢?

[调控生物体性状的因素]

教师:上述实例都是单个基因对生物性状的控制,而基因与性状的关系不都是简单的线性关系。如人的身高可能是多个基因决定,同时又受后天的影响。因此,(学生完成)

(1)基因与性状的关系并非都是简单的 关系,可以是多个基因决定一个

性状(人的身高),也可以是一个基因与多个性状有关。

教师:展示水毛茛图例(学生完成)

(2)性状除了受基因控制,也受 影响,即性状是 和 相互作用的结果。

教师:生物体的有些性状是受到单基因控制的,而有些性状不仅由一个基因控制,可能由多个基因来决定(如人的身高、血压、智力、长相等);基因对性状的控制是通过控制酶的合成、控制蛋白质的结构来实现的;同一生物在不同环境中有不同的表现型,基因型是生物发育的内因;而环境条件是外因,表现型是生物发育的结果,是基因型和环境条件共同作用的结果。

(3)生物的性状是由基因与基因、基因与基因产物、基因与环境之间相互作用,

精确控制的。

教师:如果让你象完善“中心法则”那样去完善基因与性状的关系,你会怎么做?

学生:思考并根据上述概念图,进行下述补充:

[及时训练]下列对基因型与表现型关系的叙述,错误的是( ) A .表现型相同,基因型不一定相同 细胞代谢 基因 酶的合成 蛋白质结构

性状 控制

控制 控制 基因、蛋白质、性状间的关系 表达受环境影响

B.基因型相同,表现型一定相同

C.在相同的生活环境中,基因型相同,表现型一定相同

D.在相同的生活环境中,表现型相同,基因型不一定相同

拓展:表现型是生物表现出来的性状,表现型相同,不管生活环境是否相同,基因型也不一定相同,因在表现为显性性状时,基因型可能纯合,也可以杂合。基因型是表现型的基因组成,在相同的生活环境中,基因型相同,表现型也相同,但在不考虑生活环境的情况下,不能断定基因型相同表现型一定相同。

[细胞质基因]

生物体的性状除了受到细胞核基因的控制以外,还受到细胞质基因的影响。请同学们看书上的小字部分,回答下面问题:

1.______和______中的DNA中的基因都称为细胞质基因

2.这些疾病有什么特点?为什么?

3.细胞质遗传________孟德尔的遗传规律,后代只表现出______的性状。教师讲解:

1、叶绿体、线粒体中的DNA也能进行半自主性自我复制,并通过转录和翻译控制着某些蛋白质的合成。我们习惯上把存在于细胞质中的遗传物质,叫做细胞质基因。

2、由于人和高等动物的受精卵中的细胞质几乎全部来自卵细胞,受细胞质内遗传物质(线粒体DNA)控制的性状由母亲传给后代,这一特点称为母系遗传。母系遗传不是指性状由母亲传给女儿,而是传给所有子女。

[知识总结]以课堂板书总结梳理本节内容。

1.中心法则

2.基因、蛋白质与性状的关系

基因还能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状——直接途径

基因通过控制酶的合成来控制代谢过程——间接途径

3. 表现型 = 基因+环境

七. 板书设计

4.2基因对性状的控制

1.中心法则

2.基因、蛋白质与性状的关系

基因还能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状——直接途径

基因通过控制酶的合成来控制代谢过程——间接途径

3.表现型 = 基因+环境

附:《基因对性状的控制》学案

【学习目标】

1、解释中心法则。

2、举例说明基因与性状的关系。

【教学重点和难点】

1、教学重点

(1)中心法则。

(2)基因、蛋白质与性状的关系。

2、教学难点

基因、蛋白质与性状的关系。

【探究线索】

什么是中心法则?----→为什么说基因控制生物体性状?-----→基因是如何控制生物体性状的?-----→基因、蛋白质与性状之间的关系是怎样的?

【自主探究】

一、中心法则的提出和发展

1、中心法则的提出

(1)、提出者:

(2)、内容:①遗传信息从DNA流向,即DNA的复制;

②遗传信息从DNA流向,即转录;

③遗传信息从RNA流向,即翻译。

(3)、图解:

。

2、中心法则的发展

(1)分析资料一:1965年,科学家在RNA肿瘤病毒里发现了一种RNA复制酶,像DNA复制酶能对DNA进行复制一样,RNA复制酶能对RNA进行复制。

结论:遗传信息可以从RNA流向,即RNA的复制;

(2)分析资料二:1970年,科学家在致癌的RNA病毒中发现逆转录酶,它能以RNA为模板合成DNA。

结论:遗传信息可能从RNA流向,即逆转录;

(3)分析资料三:1982年,科学家发现疯牛病是由一种结构异常的蛋白质在脑细胞内大量增值引起的。这种因错误折叠而形成的结构异常的蛋白质,可能促使与其具有相同氨基酸序列的蛋白质发生同样的折叠错误,从而导致大量结构异常的蛋白质的形成。

结论:遗传信息可以从蛋白质流向。

(4)完善后的中心法则图解:

二、基因、蛋白质与性状的关系

[资料分析]

资料1:镰刀型细胞贫血症患者红细胞中控制合成血红蛋白的基因发生改变,产生异常血红蛋白,导致红细胞结构异常,呈弯曲的镰刀状,容易破裂,使人患溶血性贫血,严重时会导致死亡。

1、产生该病的直接原因是,根本原因是

2、该资料说明基因如何控制性状?

资料2:白化病是一种常染色体隐性遗传病,全世界总发病率为1/10000~1/20000。患者体内控制酪氨酸酶的基因异常,不能正常将酪氨酸转变为黑色素,使皮肤呈白色,毛发银白或淡黄色。白化病多由于近亲结婚所引起,因此通过遗传咨询禁止近亲结婚是重要的预防措施之一。同时产前基因诊断也是预防此病患儿出生的重要保障措施。

1、产生该病的直接原因是,根本原因是

2、该资料说明基因如何控制性状?

[知识小结]

1、生物的性状主要是由体现的,蛋白质的合成又受的控制,因此,性状是由基因控制的。

2、基因控制生物的性状有两条途径:

(1)基因通过控制来控制代谢过程,进而控制生物的性状;

(2)基因通过控制直接控制生物体的性状。

3、基因与性状的关系

(1)基因与性状的关系并非都是简单的关系,可以是多个基因决定一个性状(人的身高),也可以是一个基因与多个性状有关。

(2)性状除了受基因控制,也受影响,即性状是和相互作用的结果。

(3)生物的性状是由基因与基因、基因与基因产物、基因与环境之间相互作用,精确控制的。

细胞生物学教案(完整版)汇总

细胞生物学教案 (来自https://www.360docs.net/doc/3711560220.html,)目录 前言 第一章绪论 第二章细胞结构概观 第三章研究方法 第四章细胞膜 第五章物质运输与信号传递 第六章基质与内膜 第七章线粒体与叶绿体 第八章核与染色体 第九章核糖体 第十章细胞骨架 第十一章细胞增殖及调控 第十二章细胞分化 第十三章细胞衰老与凋亡

前言 依照高等师范院校生物学教学计划,我们开设细胞生物学。 一、学科本身的重要性 要最终阐明生命现象,必须在细胞水平上。细胞是生命有机体最基本的结构和功能单位,生命寓于细胞之中,只有把各种生命活动同细胞结构相联系,才能在细胞水平上阐明各种生命现象。世界著名生物学家Wilson(德国人)曾说过:“一切生物学问题的答案最终要到细胞中去寻找”。 二、学科发展特点 细胞生物学涉及知识面广、内容浩繁且更新迅速。它同生物化学、遗传学形成生命科学的鼎立三足,既是当代生命科学发展的前沿,又是生命科学赖以发展的基础。 三、欲达到的目的 通过系统地学习细胞生物学,丰富细胞学知识,以适应当代人类社会知识结构发展的需求,也是为考研做准备。 本课程讲授51学时,实验21学时,共72学时。 参考资料 1 De.Robertis,《细胞生物学》,1965年(第四版);1980年(第七版)《细胞和分子生物学》 2 Avers,“Molecular Cell Biology”, 1986年 3 Alberts,《细胞的分子生物学》,“Molecular biology of the cell”,1989年 4 Darnell,《分子细胞生物学》,1986年(第一版);1990年(第二版)“Molecular Cell Biology”5郑国錩,细胞生物学,1980年,高教出版社;1992年,再版 6 郝水,细胞生物学教程,1983年,高教出版社 7 翟中和,细胞生物学基础,1987年,北京大学出版社 8 韩贻仁,分子细胞生物学,1988年,高等教育出版社;2000年由科学出版社再版 9 汪堃仁等,细胞生物学,1990年,北京师范大学出版社 10 翟中和,细胞生物学,1995年,高等教育出版社,2000年再版 11 郑国錩、翟中和主编《细胞生物学进展》, 12翟中和主编《细胞生物学动态》,从1997年起(1—3卷),北师大出版社 13徐承水等,《分子细胞生物学手册》1992,中国农业大学出版社 14徐承水等,《现代细胞生物学技术》1995,中国海洋大学出版社 15徐承水,《细胞超微结构研究》2000,中国国际教育出版社 学术期刊、杂志 国外:Cell、Science、Nature、J.Cell Biol.、J.Mol. Biol. 国内:中国科学、科学通报、实验生物学报、细胞生物学杂志等

医学细胞生物学实验课教学大纲.

医学细胞生物学实验课教学大纲 (供临床医学专业七年制使用) 汕头大学医学院细胞生物学与遗传学教研室 2007年6月

前言 细胞生物学是生命科学中最重要的基础学科和前沿学科,细胞生物学课程是培养医学生基础理论知识、实践能力、创新能力的关键环节。优秀的细胞生物学课程高等医学院校课程体系建设的重要内容。结合汕头大学医学院人才培养目标,我们将锻造理论与实践、临床与基础重组渗透,能力培养贯穿始终的、特色鲜明的医学细胞生物学课程体系作为本课程建设的目标,力争通过本课程的学习使临床医学专业学生掌握细胞生物学的基本原理、研究方法,掌握相关疾病的分子机制,提高科学素养,为其今后的终身学习、临床实践、科学研究奠定良好基础。 实验课教学是理论教学的重要补充,是人才培养的关键环节。在实验教学上我们以科研与教学相结合、科研应用于教学为指导思想,坚持实验内容的先进性和综合性,创造条件改善和提高学生的动手能力,为培养学生基本科研技能奠定基础。力争通过实验课学习使学生掌握医学细胞生物学的基本理论和实验技能,提高学生独立分析问题和解决问题的能力,培养学生学习的主动性,使其具备一定的科研思维和科研能力,提高科学素养,为其今后的终身学习、临床实践和科学研究奠定良好基础。 七年制细胞生物学实验课程包括基础性实验-综合设计性实验-科研活动三个层次的实验课课程体系。通过该课程体系对七年制学生实验能力进行全程培养。本教学大纲规定基础性实验和综合设计性性实验的内容。科研活动的内容和要求由学生和教师讨论后自行确定。 汕头大学医学院细胞生物学与遗传学教研室 2007年5月

七年制医学细胞生物学实验课内容 实验项目名称学时层次教学手段 实验一数码互动系统使用及细胞 基本形态观察4 基础实验 数码互动系统讲授 示教讨论 实验二细胞生理活动观察 4 基础实验数码互动系统多媒体演示 讲授、示教讨论 实验三细胞染色体标本制备 与观察4 基础实验 数码互动系统 讲授、示教讨论 实验四细胞的原代与传代培养 6 基础实验数码互动系统多媒体演示 讲授、示教讨论 实验五细胞组分的分离与鉴定>12 综合实验讨论多媒体 实验六细胞骨架对细胞、细胞器的影响>12 综合实验 讨论 多媒体 实验七药物对细胞增殖与凋亡 的影响>12 综合实验 讨论 多媒体 实验八定位信号与蛋白亚细胞 定位>12 综合实验 讨论 多媒体 大学生科研活动项目科研活动综合应用多种教学手段

最新遗传与分子生物学实验教案复习课程

现代生物学实验(六)—遗传与分子生物学实验教案 课程名称: 遗传与分子生物学实验 英文名称: Experiment Genetic & Molecular Biology 课程编号:学科类通修课程 课程学时:108学时 课程学分:3学分 教师姓名:章军周涵韬杨玉荣…… 前导课程:遗传学、分子生物学、动物生物学、植物生物学、微生物学、生物化学 教学方式:实验及技术理论讲授 考试方式:平时考核+笔试+实验操作考试 教学目标和要求: 本课程性质是一门研究生物遗传规律和分子生物学的实践课程,是生命科学相关专业的主干课。 本课程的学习目的与任务在于通过遗传学和分子生物学实验的学习和实践,使学生加深遗传学和分子生物学理论的认识,掌握基本实验方法和技术,了解分子生物学技术前沿和研究方法,初步具备运用所学知识分析问题和解决问题的能力。 通过本实验的学习和实践,学生掌握遗传学和分子生物学的基本原理和实验方法,加 强解决生物学问题的能力训练,达到本科教育水平,为继续深造打好基础。 主要内容: 要求学生掌握遗传学与分子生物学实验的基本原理和基本知识,认识现代遗传学的发展历史,掌握遗传学与分子生物学的基本研究技术的方法和原理。在教学中安排了2个综合性和设计性的开放实验,还充分利用录象、课件或多媒体做一些模拟实验。目的是培养学生的独立操作和综合分析实验能力,以提高学生科研素质。 本课程分三个模块化实验教学,主要知识点包括: 模块一:经典遗传学研究方法,包含3次实验课和一个果蝇诱变开放性实验 1.果蝇的饲养和观察 2.果蝇的诱变方法及遗传分析 3.细菌转导 4.转座子引起的插入突变 模块二:真核生物分子生物学研究方法,包含3次实验课和一个植物RAPD鉴定开放性实验 1.真核细胞基因组提取 2.DNA纯化及鉴定 3.PCR技术 4.植物染色体提取及RAPD鉴定

《食品微生物学》教学大纲.

《食品微生物学》教学大纲 课程编号:2200048 学时:48 学分:3 授课学院:农业与生物工程学院 适用专业:食品科学与工程 教材:何国庆.食品微生物学.中国农业大学出版社,2002 主要参考资料: 1. James M.Jay.现代食品微生物学.中国轻工业出版社,2001 2. 沈萍.微生物学.高等教育出版社,2000 3. W.F.Harrigan.李卫华等译.食品微生物实验室手册(第三版).中国轻工业出版社,2004 4. Bibek Ray . Fundamental Food Microbiology (third edition) . CRC Press,2000 一.课程的性质、目的及任务 食品微生物学是食品科学与工程专业一门重要的学科基础课,为必修课。本课程向学生讲授微生物的基本知识(概念、分类、形态结构、营养、代谢、及生长繁殖),使学生理解微生物与食源性疾病、食物中毒、食品质量、食品腐败、食品保藏及食品生物加工的关系。(This course is designed to give students an understanding of the relationships of microorganisms to foodborne illness and intoxications, food quality, food spoilage, food preservation and bioprocessing.)。使学生掌握食品微生物学的基础理论,为学习专业课打下基础。 二.教学基本要求 掌握微生物的基本知识(概念、分类、形态结构、营养代谢、生长繁殖等),掌握微生物在食品制造中应用的基本理论,掌握微生物与食品污染、食品腐败、食源性疾病关系的基本理论。了解微生物微生物生态学、微生物遗传变异及在基因工程中应用的基本理论。 三.教学内容 第一章食品微生物学绪论 1、微生物的概念

细胞生物学实验

实验室规则和要求 一般规定 1.上课第一天请先熟悉环境,牢记“安全”是进行任何实验最重要的事项。 2.在实验室内请穿著实验衣(最好长及膝盖下),避免穿著凉鞋、拖鞋(脚 趾不要裸露)。留有长发者,需以橡皮圈束于后,以防止引火危险或污染实验。 3.在实验室内禁止吸烟、吃东西、饮食、化妆、嚼口香糖、嬉戏奔跑,食 物饮料勿存放于实验室的冰箱中,实验桌上勿堆放书包、书籍、衣服外 套及杂物等。 4.所有实验仪器、耗材、药品等均属实验室所有,不得携出实验室外。每 组分配之仪器、耗材请在课程开始前确定清点与保管,课程结束后如数 清点缴回。公用仪器请善加爱惜使用。实验前后,请把工作区域清理擦 拭,并随时保持环境清洁。 5.实验前详阅实验内容,了解实验细节的原理及操作,注意上课所告知的 注意事项。实验进行中有任何状况或疑问,随时发问,切勿私自变更实 验程序。打翻任何药品试剂及器皿时,请随即清理。实验后,适切记下 自己的结果,严禁抄袭,确实关闭不用之电源、水、酒精灯及瓦斯等。 6.身体不适、睡眠不足、精神不济或注意力无法集中,请立即停止实验。 实验时间若延长,请注意时间的管制及自身的安全,不可自行逗留实验 室。 7.实验完毕,请清理实验室、倒垃圾、灭菌、关闭灯光及冷气,离开实验 室前记得洗手。 8.任何意外事件应立即报告教师或实验室管理人员,并应熟知相关之应变 措施。

药品 1.使用任何药品,请先看清楚标示说明、注意事项,翻阅物质安全资料, 查明是否对人体造成伤害,使用完毕请放回原位。 2.新配制的试剂请清楚注明内容物、浓度、注意事项及配制日期,为避免 污染,勿将未用完的药剂倒回容器内。 3.挥发性、腐蚀性、有毒溶剂(如甲醇、丙酮、醋酸、氯仿、盐酸、硫酸、 -巯基乙醇、甲醛、酚等)要在排烟柜中戴手套量取配制,取用完应随即盖好盖子,若不小心打翻试剂,马上处理。 4.有毒、致癌药剂例如丙稀酰胺(神经毒)、溴化乙啶(突变剂)、SDS(粉 尘)请戴手套及口罩取用,并勿到处污染,脱下手套后,养成洗手的好 习惯。 5.使用后的实验试剂和材料,应放在专用的收集桶内。固体培养基、琼脂 糖或有毒物品不得倒入水槽或下水道中。 6.使用刻度吸管取物时,切勿用嘴吸取,请用自动吸管或吸耳球。 仪器 1.使用仪器前先了解其性能、配备及正确操作方法,零件及附件严禁拆卸, 勿私自调整,并注意插座电压(110V或220V)之类别。 2.使用离心机时,离心管要两两对称、重量平衡,离心机未停下不得打开 盖子。冷冻离心机于开机状态时,务必盖紧盖子,以保持离心槽之低温并避免结霜。 3.电源供应器有高电压,切勿触摸电极或电泳槽内溶液,手湿切勿开启电 源。

细胞生物学实验新教案

辽东学院本科教案 课程教案( 2010—2011学年第二学期) 课程名称:细胞生物学实验 周学时:2 教学周数:16 授课班级:农业B0902 任课教师:王丹丹 农学院

教案(首页)

实验一显微镜的使用及显微摄影技术 授课时数:(本次课学时数——2) 教学课型:实验课 一、教学目的与要求 1.了解显微镜各部分的名称,结构和功能,学习普通光学显微镜,荧光显微镜,倒置显微镜等的构造和使用方法. 2.掌握显微摄影的基本方法,学会显微镜的视差校正,曝光控制。 二、教学重点与难点 1.了解显微镜各部分的名称,结构和功能,学习普通光学显微镜,荧光显微镜,倒置显微镜等的构造和使用方法. 2.掌握显微摄影的基本方法,学会显微镜的视差校正,曝光控制。 三、实验原理: 随着科学技术的发展,显微镜检方法由最传统的明视野、暗视野发展出了相差法、偏光方法;荧光方法也由透射光激发进展为落射光激发,使荧光效率大为提高;微分干涉相衬方法基于偏光方法,而巧妙地利用了微分干涉棱镜,使之能应用于医学与生物学的样品,又能应用于金相样品的分析与检验。 四、作业、讨论、实验(实训)、案例 1.简述使用显微镜的注意事项; 2.简述使用油镜的具体步骤? 五、参考资料 中国生物论坛https://www.360docs.net/doc/3711560220.html,/ 六、教学内容与教学过程(教学设计) 提出本学期的学习计划及上课要求 讲授本节内容 一、课前准备 二、讲解原理、步骤、注意事项及演示 三、学生操作:实验方法与步骤 1、普通光学显微镜的基本构造及使用方法; 2、荧光显微镜的基本构造及使用方法;

3、倒置显微镜的基本构造及使用方法; 4、自动曝光显微摄影的方法。 七、课后小结 实验二植物细胞骨架的光学显微镜观察授课时数:(本次课学时数——2) 教学课型:实验课 一、教学目的与要求 通过对洋葱内皮细胞的处理,了解植物细胞骨架的结构特征及其制备技术与显微形态观察。 二、教学重点与难点 了解植物细胞骨架的结构特征及其制备技术与显微形态观察。 三、实验原理: 细胞骨架在细胞中呈由蛋白纤丝交织成的立体网状结构,并且处于动态变化中。细胞骨架在胞质、细胞核、质膜、胞壁中都有分布,参与细胞形态维持、物质运输、信号转导等作用。处于不同生理状态的细胞其细胞骨架有变化,可根据细胞骨架推测细胞所处生理阶段。 四、作业、讨论、实验(实训)、案例 3.绘制你所观察到的植物细胞骨架图象; 4.戊二醛、考马斯亮兰R250、TritonX-100是什么?在本实验中各起什么作 用? 五、参考资料

细胞生物学教案-2011.9

《高级细胞生物学》教案 参考教材:《细胞生物学》翟中和、王喜忠、丁明孝主编(第三版) 第一章绪论 教学目的 1 掌握本学科的研究对象及内容; 2 了解本学科的来龙去脉(发展史及发展前景); 3 掌握与本学科有关的重大事件和名词。 教学重点本学科的研究对象及内容 教学方法讲授法;师生互动讨论法 学时:2 教学内容 第一章绪论2学时第一节细胞生物学研究的内容和现状 第二节细胞学与细胞生物学发展简史 教学要求: 掌握细胞学与细胞生物学发展的历史,细胞学说的建立及其所起的承前启后的重要作用。细胞学与细胞生物学发展的历史大致可以划分为以下几个阶段:(1)细胞的发现;(2)细胞学说的建立;(3)细胞学的经典时期;(4)实验细胞学时期;(5)细胞生物学学科的形成与发展。分析了细胞生物学学科形成的基础与条件。当前细胞生物学主要发展方向是细胞分子生物学,它是以细胞作为一切有机体进行生命活动的基本单位这一概念为出发点,在各层次上(主要在分子水平上)研究细胞生命活动基本规律的学科。细胞生物学是研究细胞生命活动基本规律的学科,它是现代生命科学的基础学科之一。 热点问题:(1)细胞核、染色体以及基因表达的研究;(2)生物膜与细胞器的研究;(3)细胞骨架体系的研究;(4)细胞增殖及其调控;(5)细胞分化及其调控;(6)细胞的衰老与程序性死亡(凋亡);(7)细胞的起源与进化;(8)细胞工程。重点介绍了当前细胞生物学发展的总趋势和热点领域与方向。 第一节细胞生物学研究内容与现状 一、细胞生物学是现代生命科学的重要基础学科 1.细胞学(Cytology):是研究细胞的结构、功能和生活史的科学

2.细胞生物学(Cell Biology):运用近代物理学和化学的技术成就以及分子生物学的概念与方法,从显微水平、亚显微水平和分子水平三个层次上,研究细胞的结构、功能及各种生命活动规律。 二、细胞生物学的主要研究内容 1. 细胞核、染色体及基因表达基因表达与调控是目前细胞生物学、遗传学和发育生物学在细胞和分子水平相结合的最活跃领域。 2.生物膜与细胞器的研究膜及细胞器的结构与功能问题(“膜学”)。 3. 细胞骨架体系的研究胞质骨架、核骨架的装配调节问题和对细胞行使多种功能的重要.性。 4. 细胞增殖及调控控制生物生长和发育的机理是研究癌变发生和逆转的重要途径(“再教育细胞”)。 5. 细胞分化及调控一个受精卵如何发育为完整个体的问题。(细胞全能性) 6 .细胞衰老、凋亡及寿命问题。 7. 细胞的起源与进化。 8. 细胞工程改造利用细胞的技术。生物技术是信息社会的四大技术之一,而细胞工程又是生物技术的一大领域。目前已利用该技术取得了重大成就(培育新品种,单克隆抗体等),所谓21世纪是生物学时代,将主要体现在细胞工程方面。 三、当前细胞生物学研究的总趋势与重点领域 1. 染色体DNA与蛋白质相互作用关系; 2. 细胞增殖、分化、凋亡的相互关系及其调控; 3 .细胞信号转导的研究; 4 .细胞结构体系的装配。 第二节细胞生物学发展简史 一细胞生物学研究简史 1.细胞学创立时期 19世纪以及更前的时期(1665—1875),是以形态描述为主的生物科学时期; 2. 细胞学经典时期 20世纪前半世纪(1875—1900),主要是实验细胞学时期; 3. 实验细胞学时期(1900—1953);

6 分子生物学组

分子生物组检测系统/方法分析性能验证评估报告检验科分子生物组检测依据CNAS-CL02:《医学实验室质量和能力认可准则》(ISO 15189:2007)对医学实验室检测系统性能评价的相关要求,对ABI 7000 Real Time PCR System 荧光定量仪进行性能评价,主要从以下几个方面进行:正确度、精密度、临床可报告范围、线性范围等。具体实施方案如下: 1 目的: 对ABI 7000 Real Time PCR System 荧光定量仪的性能进行评价,结果与生产厂家给出的性能指标进行比较,来验证生产厂家给出的性能指标是否能满足检验科的要求。若无厂家性能指标则与卫生部室间质评计划表提供的标准比较,判断仪器的性能是否符合要求。 2 原理: 2.1 正确度评价 评价仪器测量结果与真值的一致程度。本组参加室间质评的项目一律用卫生部临检中心的室间质评回报结果作为评价标准。 2.2 精密度评价 采用EP15-A《用户对精密度和准确性能的核实实验-批准指南》的性能要求,通过检测每个项目2个不同浓度的混合血清和质控物值,计算项目重复精密度和中间精密度,并与厂家声明的重复精密度和中间精密度进行比较,核实是否与厂家声明的一致。 2.3 临床可报告范围评价 荧光定量PCR法HBV DNA检测试剂盒说明书中显示本检测系统临床可报告范围为1.00E3~1.00E8copies/ml。因试剂盒阳性参控品最高载量为1.00E8copies/ml,大于1.00E7copies/ml 浓度已属临床高载量患者,符合抗病毒治疗指标,不必要对更高的载量进行精确检测,小于1.00E3copies/ml已为临床疗效监测效果较好的指标,大量研究表明,此群患者对抗病毒治疗不敏感,因此对疗效监测意义不大。 2.4 线性范围评价 因为每次实验都做标准曲线,并要求其R值在0.98以上。因此,本项目不需要进行线性验证。 3 检测方法: 检测方法为实时荧光定量PCR法。 4 方案: 4.1正确度评价方案(卫生部室间质评样品) 采用卫生部临检中心2011年第一次和第二次室间质评与2012年第一次和第二次室间质评

提交细胞生物学实验教案

细胞生物学实验 Cell Biology Experiment 目录 1.显微镜的结构及细胞形态观察、大小测量和死活细胞鉴定 2.液泡系和线粒体的活体染色 3.叶绿体的分离与观察 4.DNA的细胞化学——Feulgen反应 5.多糖的显示——PAS反应 6.细胞内碱性蛋白和总体蛋白的原位显示 7.细胞骨架的光学显微观察和永久制片技术 8.植物原生质体的制备与融合 9.蚕豆根尖微核试验 10.膜的通透性 11.血细胞的分化和不同类型血细胞的观察 实验报告要求 1.注意页面四边留白,不要挤到页边! 2.抬头填写完整。 3.注意事项自己总结,不要抄袭! 4.组长检查后上交存档。 生物绘图注意事项 1.2H 以上绘图铅笔削尖、绘图橡皮、直尺 2.边看显微镜边按视野中实际情况绘图,以精确为主,不能艺术加工。 3.应找到最典型、最能说明绘图目的的物像来绘图。先轻勾出轮廓,检查无误后,再以准确清晰的线作最后描绘。

①实线表示轮廓,虚线表示被遮蔽但需表现的轮廓,线粗细应均匀有规律 ②圆点的疏密表示明暗、凹凸(越暗的地方点越多)点点时笔尖直立,点大小、疏密要均匀、整齐、浑圆,不能像“,”。 4.用尺向右侧引出水平指示线,线右端平齐字注在右侧。图下方写上所画图的名称及放大倍数。图的右侧和下方需写文字说明,所以图应绘在绘图纸上偏左上方的位置。 5.一幅图只要详细画出部分结构,其余勾画出轮廓即可。 规范不规范 实验一普通显微镜的使用及细胞形态观察、大小测量和死活细胞鉴定 一、实验目的 1.熟悉普通光学显微镜的基本构造和性能,掌握使用方法。 2.了解细胞的一般形态和基本结构。 3.掌握显微测微尺的使用,对细胞大小有一直观认识。 4.了解鉴定死活细胞的方法。 二、实验原理 1.显微测微尺的使用 镜台测微尺:表示绝对长度,长1 mm,分成100小格,每小格为0.01mm。不被用来直接测量,而是用它来校正目镜测微尺,故其质量对所测微体影响极大。 目镜测微尺:是一块比目镜筒内径稍小的有标尺的圆形玻璃片,标尺长10毫米、分为100格。需要镜台测微尺校正为绝对长度再测定细胞大小。 2.死活细胞鉴定:台盼蓝是一种低毒的活体染色剂,只能透过质膜受损的细胞或死细胞。 三、实验用品 1.试验材料: 洋葱内表皮细胞口腔上皮细胞、 (人的口腔上皮细胞是扁平、 多边形的,形状不很规) 2.试剂 0.2%台盼蓝溶液 3.仪器

(完整版)细胞生物学翟中和第四版教案

第一章绪论一.细胞生物学研究的内容和现状 1.细胞生物学是现代生命科学的重要基础学科 细胞生物学是研究细胞基本生命活动规律的科学,它是在不同层次(显微、亚显微与分子水平)上以研究细胞结构与功能、细胞增殖、分化、衰老与凋亡、细胞信号传递、真核细胞基因表达与调控、细胞起源与进化等为主要内容。 核心问题是将遗传与发育在细胞水平上结合起来。细胞生物学的主要研究内容 一般可分为细胞结构功能与细胞重要生命活动两大基本部分:大致归纳为下面几个领域:1)细胞核、染色体以及基因表达的研究2)生物膜与细胞器的研究3)细胞骨架体系的研究4)细胞增殖及其调控5)细胞分化及其调控6)细胞的衰老与凋亡7)细胞的起源与进化8)细胞工程当前细胞生物学研究的总趋势与重点领域 1)细胞生物学与分子生物学(包括分子遗传学与生物化学)相互渗透与交融是总的发展趋势2)当前研究的重点领域: I:染色体DNA与蛋白质相互作用关系——主要是非组蛋白对基因组的作用 II:细胞增殖、分化、凋亡的相互关系及其调控 III:细胞信号转导的研究 IV:细胞结构体系的组装二.细胞学与细胞生物学发展简史 1.细胞的发现 2.细胞学说的建立其意义 1838~1839年,德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出了“细胞学说”。 3.细胞学的经典时期 4.实验细胞学时期 5.细胞生物学学科的形成与发展 第二章细胞基本知识概要细胞的基本概念 1.细胞是生命活动的基本单位。1)一切有机体都由细胞构成,细胞是构成有机体的基本单位 2)细胞具有独立的、有序的自控代谢体系,细胞是代谢与功能的基本单位 3)细胞是有机体生长与发育的基础 4)细胞是遗传的基本单位,细胞具有遗传的全能性5)没有细胞就没有完整的生命 2.细胞概念的一些新思考细胞是多层次非线性的复杂结构体系:细胞具有高度复杂性和组织性

分子生物学课程(现代生物学精要速览中文版)

《分子生物学课程》教案 2007~2008学年第 1 学期 授课专业:生物技术 课程名称:分子生物学 主讲教师:何宁佳 查幸福 赵爱春

课程说明 一、课程名称:分子生物学 二、总课时数:45 三、先修课程:基因工程原理 四、使用教材: PC Turner, AG McLennan, AD Bates&MRH White, 《Instant notes in Molecular Biology》, 科学出版社,2004年1月第八次印刷 五、教学参考书: 1 PC特纳、AG麦克伦南、AD贝茨、MRH怀特,《分子生物学-现代生物学精要速览中文版》,科学出版社,2004年8月第七次印刷。 2 朱玉贤,李毅编著《现代分子生物学》,第二版,高等教育出版社,2004年1月第3次印刷。 六、考核方式:理论课采用闭卷考试的方法,总成绩,平时成绩30%,中期考试10%,期末考试60% 七、教案编写说明: 教案又称课时授课计划,是任课教师的教学实施方案。任课教师应遵循专业教学计划制订的培养目标, 以教学大纲为依据,在熟悉教材、了解学生的基础上,结合教学实践经验,提前编写设计好每门课程每个 章、节或主题的全部教学活动。教案可以按每堂课(指同一主题连续1~2节课)设计编写。教案编写说明 如下: 1、编号:按施教的顺序标明序号。 2、教学课型表示所授课程的类型,请在相应课型栏内选择打“√”。 3、题目:标明章、节或主题。 4、教学内容:是授课的核心。将授课的内容按逻辑层次,有序设计编排,必要时标以“*”、“#”“?” 符号分别表示重点、难点或疑点。 5、教学方式既教学方法,如讲授、讨论、示教、指导等。教学手段指教科书、板书、多媒体、模型、 标本、挂图、音像等教学工具。 6、讨论、思考题和作业:提出若干问题以供讨论,或作为课后复习时思考,亦可要求学生作为作业 来完成,以供考核之用。 7、参考书目:列出参考书籍、有关资料。 8、日期的填写系指本堂课授课的时间。

细胞生物学实验教案大全

细胞生物学实验教案 【经典学习资料,收藏必备】

实验一、细胞形态结构与几种细胞器的观察 【实验目的】 在普通光学显微镜下识别细胞和细胞器的形态结构,掌握生物绘图的方法。 【实验原理】 细胞在形态上是多种多样的,有球形、椭圆形、扁平形、立方形、梭形、星形等。虽然细胞的形状各异,但是它们却有共同的基本结构特点,都由细胞膜(动物)、细胞壁(植物)、细胞质和细胞核组成。细胞中的各种细胞器,如线粒体、高尔基体、中心体、核仁、染色体等,一般经过一定固定染色处理后,大多数在光学显微镜下是可以看见的(图)。细胞器的形态结构在普通光学显微镜下与电子显微镜下所看到的结构有很大的差别。 (自拍图) (a)(b) (c)(d) 图 1 细胞形态结构 a. 柿胚乳细胞示胞间连丝; b. 马蛔虫受精卵分裂中期示中心粒; c. 兔的神经细胞中高尔基体; d.小鼠肝细胞线粒体 【实验仪器、材料和试剂】 1. 仪器:复式显微镜、擦镜纸 2.材料:洋葱根尖切片、小白鼠肝切片、兔神经节切片、马蛔虫受精卵切片3.香柏油或石蜡油、二甲苯 【方法与步骤】

一、洋葱根尖切片细胞的观察 先用低倍镜观察根尖的纵切面,注意分生区、伸长区、成熟区细胞的异同,然后再仔细观察细胞的形态结构,特别注意细胞的形状、大小,以及细胞壁、细胞核、核仁、细胞质、液泡的形态结构。 二、兔神经节细胞切片高尔基体的观察 先在低倍镜下找到兔神经节细胞,然后转用高倍镜观察,可看到细胞内淡黄色的背景上有黄褐色的细胞核,核的周围分布着许多深褐色的(硝酸银镀染)高尔基体,呈弯曲的线状,颗粒状,少量分散在细胞质。 三、小白鼠肝细胞切片线粒体的观察 先用低倍镜后用高倍镜观察,可见到许多肝小叶,每小叶有许多紧密排列成索状的多角形的肝细胞,细胞中央有大而圆的细胞核。这时,转用油镜观察,可见到细胞质内分布着许多被苏木精染成深紫色的线粒体,呈颗粒状和线状。 四、马蛔虫受精卵切片中心体的观察 1.取马蛔虫受精卵切片,在显微镜下找到充满子宫腔的受精卵,每个马蛔虫受精卵外围有一层较厚的卵膜,膜内有宽大的围卵腔,各围卵腔内有处在不同分裂期的卵细胞。找到分裂中期的细胞,在细胞中央被染成蓝色条状或棒状的结构,这就是染色体。在染色体两侧可见各有一个较小的,亦被染成蓝色的小粒,称中心粒。在中心粒的周围可见呈放射状的星丝。 实验一、细胞的显微测量 【实验目的】 掌握显微测微计的基本原理及使用方法。 【实验原理】 细胞长度、面积、体积的测量是研究正常的或病理组织细胞的基本方法之一。在显微镜下用来测量细胞长度的工具叫显微测量计,由目镜测微尺(ocular micrometer)和镜台测微尺(stage micrometer)组成,两尺要配合使用。目镜测微尺是放在目镜内的一直径为2cm圆形玻片上,里面有100等分格的刻度尺。每一小格表示的实际长度随不同的显微镜、不同放大倍数的物镜而不同。镜台测微尺是一块特制的载玻片,在它的中央由一片圆形盖片封固着一具有精细刻度的标尺,标尺全长为lmm,分为100等份的小格,每小格的长度为0.01 mm(10μm),标尺的外围有一小黑环,便于找到标尺的位置。显微测量时,先用镜台测微尺标定目镜测微尺每小格所表示的实际长度。在测量细胞时,移去镜台测微尺,换上被测标本,用目镜测微尺即可测得观察标本的实际长度。 【实验仪器、材料和试剂】 (一)仪器:显微镜、目镜测微尺、镜台测微尺、解剖剪、解剖镊、注射器、载玻片、盖玻片、试管、无菌采血针 (二)材料:血涂片 (三)试剂:生理盐水、瑞氏(Wright)染色液 【方法与步骤】

现代分子生物学思考题答案教案资料

第一章 1、简述孟德尔、摩尔根和沃森等人对分子生物学发展的主要贡献 答:孟德尔的对分子生物学的发展的主要贡献在于他通过豌豆实验、发现了遗传规律、分离规律及自由组合规律;摩尔根的主要贡献在于发现染色体的遗传机制、创立染色体遗传理论、成为现代实验生物学奠基人;沃森和克里克在1953年提出DAN反向双平行双螺旋模型。 2、写出DNA、RNA的英文全称 答:脱氧核糖核酸(DNA, Deoxyribonucleic acid)、核糖核酸(RNA, Ribonucleic acid) 3、试述“有其父必有其子”的生物学本质 答:其生物学本质是基因遗传。子代的性质由遗传所得的基因决定、而基因由于遗传的作用、 其基因的一半来自于父方、一半来自于母方。 4、早期主要有哪些实验证实DNA是遗传物质?写出这些实验的主要步骤 答:一、肺炎双球菌感染实验、1、R型菌落粗糙、菌体无多糖荚膜、无毒、注入小鼠体内 后、小鼠不死亡。2、S型菌落光滑、菌体有多糖荚膜、有毒、注入到小鼠体内可以使小鼠 患病死亡。3、用加热的方法杀死S型细菌后注入到小鼠体内、小鼠不死亡; 二、噬菌体侵染细菌的实验:1、噬菌体侵染细菌的实验过程:吸附→侵入→复制→组装→ 释放。2、DNA中P的含量多、蛋白质中P的含量少;蛋白质中有S而DNA中没有S、所以用放射性同位素35S标记一部分噬菌体的蛋白质、用放射性同位素32P标记另一部分噬菌体的DNA。用35P标记蛋白质的噬菌体侵染后、细菌体内无放射性、即表明噬菌体的蛋白质没 有进入细菌内部;而用32P标记DNA的噬菌体侵染细菌后、细菌体内有放射性、即表明噬菌体的DNA进入了细菌体内。 三、烟草TMV的重建实验:1957年、Fraenkel-Conrat等人、将两个不同的TMV株系(S株系和HR株系)的蛋白质和RNA分别提取出来、然后相互对换、将S株系的蛋白质和HR株系的RNA、或反过来将HR株系的蛋白质和S株系的RNA放在一起、重建形成两种杂种病毒、 去感染烟草叶片。 5、定义DNA重组技术 答:DNA重组技术:目的是将不同的DNA片段(如某个基因或基因的一部分)按照人们的设 计定向连接起来、然后在特定的受体细胞中与载体同时复制并得到表达、产生影响受体细胞的新的遗传性状。 6、写出分子生物学的主要研究内容。

食品微生物教学大纲与课程简介

课程简介 课程号:0432904 课程名称:食品微生物英文名称:Food Microbiology 周学时:5.0 学分:5.0 预修要求:无 内容简介:本书主要阐述了与食品有关的微生物的形态、培养及生理特征;微生物遗传变异与优良菌种的选育与保藏;微生物与食品的相互关系及其生态条件;与食品有关的微生物的活动规律;各种有益微生物为人类制造的不同种类的食品及其功能;食品中污染微生物的种类、给人类带来的危害;防止食品腐败变质的措施;微生物及其毒素污染食品引起的人和畜禽类食物中毒的种类及预防措施等。课程教学内容包括理论教学和实验教学二部分。 选用教材: 朱乐敏.食品微生物学.第二版.北京:化学工业出版社,2011 参考教材: 万萍.食品微生物基础与实验技术.第二版.北京:科学出版社,2010 董明盛,贾英民.食品微生物学.第一版.北京:中国轻工业出版社,2008 陈红霞,李翠华.食品微生物学及实验技术.第一版.北京:化学工业出版社,2008 吕嘉枥.食品微生物学.第一版.北京:化学工业出版社,2007 无锡轻工大学,天津轻工业学院.食品微生物学.第一版.北京:中国轻工业出版社,2006 张文治.新编食品微生物学.第一版.北京:中国轻工业出版社,2006 周德庆.微生物学教程.第二版.北京:高等教育出版社,2002 何国庆,贾英民.食品微生物学.第一版.北京:中国农业大学出版社,2002

《食品微生物》教学大纲 一、课程的教学目的和基本要求 教学目的:食品微生物是食品营养与检验专业的一门重要专业课。这是一门交叉性学科,它以微生物学、生物化学、食品营养学、无机化学、有机化学等学科的理论基础知识和技能作为基础,研究食品微生物检测的技术和方法。通过本课程的学习,使学生可胜任食品检验中的有关微生物的检测工作。 基本要求:通过对《食品微生物基础与实验技术》的学习,使学生掌握微生物及其生命活动规律和应用,能够检测微生物,结合微生物的营养组成和生长的理论,掌握微生物培养、接种等操作技能;学习微生物的遗传和变异知识,掌握菌种的保藏。通过微生物的基础理论知识的学习,明确其应用的广泛性,帮助学生深入自学食品卫生等质量控制,对今后从事食品卫生方面的检验工作起到重要作用。 二、相关教学环节安排 1.采用多媒体投影教学及演示教学。 2.实验课单列,每周4学时。 3.每周布置复习重点,主要针对基本概念、基本规律。 三、课程主要内容及学时分配 理论课每周3学时,共16周;实验课每周2学时,共16周。 理论课主要内容: 第一章绪论1 第一节微生物概念及其特性1 一、微生物的概念1 二、微生物与人类的关系1 三、微生物在生物学分类中的地位2 四、微生物的特点2 第二节微生物的发现与微生物学的发展4 一、微生物形成前的历史4 二、微生物学的形成4 第三节微生物与食品微生物5 一、微生物学的概念及研究对象5 二、微生物学的主要分支学科5 三、食品微生物学的概念及研究内容6 四、食品微生物学研究任务6 第四节微生物的应用与前景7 一、微生物资源的开发和利用7 二、微生物与环境7 三、微生物菌体食品(食用蕈菌)7 四、微生物风味物质8 五、微生物与食源性感染8 第二章微生物的主要类群9 第一节原核微生物9 一、细菌9 二、放线菌17 三、其他原核微生物19 第二节真核微生物22 一、酵母菌22 二、霉菌26 第三节非细胞型微生物30

细胞生物学实验教案

植物组织培养 一、实验目的 1、掌握植物细胞无菌培养技术。 2、了解不同激素对细胞的不同诱导作用。 二、实验原理 植物组织培养是20世纪60年代以来植物细胞生物学中发展起来的一项生物技术。它是借用无菌操作方法,培养植物的离体器官,组织或细胞,使其在人工合成的培养基上,通过细胞的分裂、增殖、分化、发育,最终长成完整的再生植株。 植物组织培养技术的研究,不仅具有重大的理论意义,而且在生产实践中也已显示了广阔的应用前景。组织分化与形态建成问题,快速繁殖与去除病毒,花药培养与单倍体育种,幼胚培养与试管受精,抗体突变体的筛选于体细胞无体系变异,悬浮细胞培养与次生物质生产以及超低温种质保存等方面的深入研究与实际应用,都必须借助植物组织培养技术的基本程序和方法,深刻理解植物细胞的全能性。 三、实验用品 1、材料 半夏无菌苗。 2、仪器 卧式灭菌锅、超净工作台、烘箱、培养箱或培养室。 3、用具 镊子、刀、牛皮纸、marker笔、棉线。 4、器皿 试剂瓶(50、100、1000ml)、三角瓶(100ml)、刻度吸管(0.5、1、5、10ml)、培养皿(直径9~11cm)。 1、药品与试剂 1).药品(见下表) 2).70%酒精 四、实验方法 1、培养基的配制 配制培养基前先要配制母液。母液分大量元素、微量元素、铁盐及有机物质四类。(各类成分浓度、用量详见下表)。 表1 MS培养基母液配制(单位:mg) 类别成分规定量称取量母液体积(ml) 扩大倍数 配1升培养基 的吸取量(ml) 大量KNO3 1900 19000 1000 10 100 NH4NO3 1650 16500

元素MgSO4·7H2O 370 3700 KH2PO4170 1700 CaCl2·2H2O 440 4400 微量元素MgSO4·4H2O 22.30 2230 1000 100 10 ZnSO4·7H2O 8.6 860 H3BO3 6.2 620 KI 0.83 83 Na2MoO4·2H2O 0.25 25 CuSO4·5H2O 0.025 2.5 CoCl2·6H2O 0.025 2.5 铁盐Na2-EDTA 37.25 3725 1000 100 10 FeSO4·7H2O 27.85 2785 有机物质甘氨酸 2.0 100 500 100 10 盐酸硫胺素0.4 20 盐酸吡哆素0.5 25 烟酸0.5 25 肌醇100 5000 1).大量元素母液(10倍液) 分别称取10倍用量的各种大量无机盐,依次溶解于大约800ml热的(60~80℃)蒸馏水中。一种成分完全溶解后再加入下一种,最后加水定容至1000ml后装入试剂瓶中,冰箱内贮存备用。 2).微量元素母液(100倍液) 分别称取100倍用量的微量无机盐,依次溶解于800ml重蒸水中,加水定容至1000ml。 3).铁盐母液(100倍液) 称取100倍用量的Na2-EDTA(乙二胺四乙酸钠)和FeSO4·7H2O溶于800ml重蒸水中,最后定容到1000ml。 4).有机物质母液(100倍液) 分别称取50倍用量的各种有机物质,依次溶解于400ml重蒸水中,定容至1000ml,装入棕色试剂瓶中,贮存冰箱备用。 除了上述四种母液外,培养基中经常附加的各种生长素和细胞分裂素也要配成母液贮存,临用时按浓度定量吸取加入。 5).生长素 如2,4-D、IAA、NAA等。准确称取20mg,先用2ml 95%乙醇溶解,然后加水,定容至20ml,浓度为1mg/ml,再放置冰箱内贮存备用。 6).细胞分裂素 如激动素(Kt)、6-卞基嘌呤(6-BA)。准确称取20mg,先用2ml的1mol/L HCl或NaOH溶解,然后加水,定容至20ml,浓度为1mg/ml,再放置冰箱内贮存备用。 2、1L培养基的配制与分装 1).取1000ml烧杯一只,加大量元素10倍母液100ml,微量元素100倍母液10ml,铁盐100倍母液10ml,有机物质100倍母液10ml。然后加水至800ml,加蔗糖30g,NAA终浓度0.25mg/L,6-BA0.75mg/L。待蔗糖充分溶解后用1mol/L的NaOH或HCl调酸碱度为pH5.8-6.0。 2).取一个250mL的烧杯,加200mL蒸馏水。煮沸后加8g琼脂条,待煮到一定境界后,液体为白色,

分子生物学考研参考习题讲课教案

分子生物学考研参考 习题

分子生物学考研习题 一、名词解释 1.中心法则(Central Dogma) 2.反向重复序列(IR) 3.DNA链的呼吸作用 4.Cot曲线(Cot1/2) 5.DNA变性,复性 6.DNA的熔解温度(Tm) 7.基因组 8.C-值矛盾 9.基因家族 10.基因簇 11.割裂基因,Intron 内元,Exon 外元 12.卫星DNA 13.半保留复制 14.岗崎片段 15.复制单位replicon 16.复制体replisome 17.先导链,后随链 18.突变(mutation) 19.移码突变(frame-shift mutation) 20.无义突变(nonsense mutation),错义突变(missense mutation),同义突变(samesense mutation) 21.组成型突变(constitutive mutation) 22.突变热点(Mutation Hotpoint) 23.增变基因(mutator gene ) 24.限制-修饰系统(restriction and modificaion) 25.光裂合酶修复(photo reactivation Repair) 26.切除修复(Excision Repair) 27.重组修复(Recombinative—Repair) 28.SOS修复(SOS Repair) 29.转录(transcription) 30.有义链(sense strand) ,反义链(antisense strand) 31.启动子(promoter) 32.终止子(terminator) 33.核酶(ribozyme); 34.核内不均一RNA(hnRNA) 35.反式拼接(trans-splicing)

《食品微生物》教案

一、《食品微生物》教学内容 (一)目的和任务 1.教学的目的 学生在学习了解有关食品微生物基本理论知识(微生物的定义、微生物的分类、微生物的形态结构、微生物的生理生化特性等)的基础上,能熟练掌握微生物的显微镜观察技术、微生物培养基的制作技术和微生物的接种操作技术,进一步掌握利用微生物进行常见发酵食品生产的技术,并能有效进行发酵过程中的质量控制。 2.教学的要求 1)标准的校内小型生产型实训室,面积200㎡,并配备相应的配套设施设备。其中,包括:光学显微镜、不锈钢锅、水浴锅、超净工作台、杀菌锅、恒温培养箱、玻璃器皿(试管、三角瓶、培养皿、移液管等)。 2)配备一名实训指导教师。 3)相关教学软件、影像及图片资料。 4)铅笔、彩色染料笔、图画纸、坐标纸等 (二)实训所需设备设施及实验地点 1、校内生产型实训环境 标准的校内小型生产型实训室,面积200㎡,并配备相应的配套设施设备。其中,包括:光学显微镜、不锈钢锅、水浴锅、超净工作台、杀菌锅、恒温培养箱、玻璃器皿(试管、三角瓶、培养皿、移液管等)。 生产设备先进,配套良好,使用效率高,效果好。 2、校外实训基地: 千禾食品有限公司、苏东坡酒业有限公司、吉香居食品有限公司、蒙牛乳业眉山公司等。

(三)教学项目及学时分配 1、理论教学项目及学时分配 序号理论教学项目名称项目学时项目类型项目要求 1 微生物概论(引入) 2 分组讨论 学习 必修 2 微生物的形态8 实验必修 3 微生物生理10 分组讨论 学习 必修 4 微生物的遗传变异与菌种选育 4 分组学习必修 5 微生物在食品工业中的应用10 设计与实 训 必修 6 微生物引起的食品污染与腐败变质8 分组学习必修 7 微生物与食物中毒 4 分组学习必修 2、实践教学项目及学时分配 序号实训项目名称实训学时实训类型实训要求 1常用玻璃器皿的清洗、包扎和干热灭 菌 2 实验必修 2 普通光学显微镜的使用与维护8 实验必修 3 细菌的革兰氏染色 4 实验必修 4 培养基的制作与高压蒸汽灭菌8 实验必修 5 甜米酒的制作技术12 设计必修 6 酸牛奶的制作技术10 设计必修 (四)考核方式及成绩评定 1、考核实行过程考核和结果考核相结合。其中过程考核占60%,包括平时表现和任务考核;结果考核占40%,主要是期末综合技能考核。 (五)教材及参考资料 1唐艳红,王海伟.《食品微生物》. 2.无锡轻工业学院编写:调味品酿造加工技术