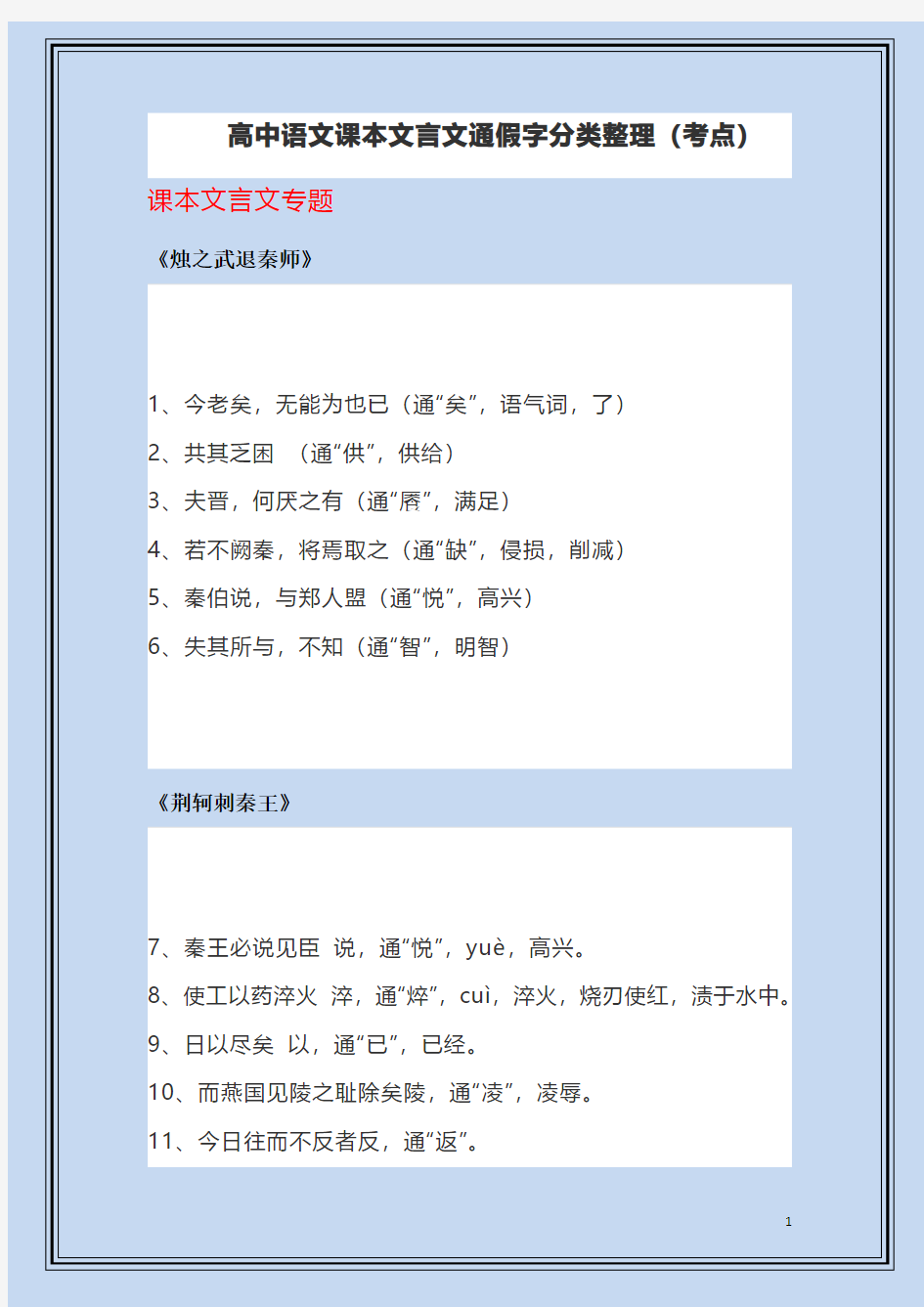

高中语文课本文言文通假字分类整理(考点)

高中语文课本文言文通假字分类整理(考点)

课本文言文专题

《烛之武退秦师》

1、今老矣,无能为也已(通“矣”,语气词,了)

2、共其乏困(通“供”,供给)

3、夫晋,何厌之有(通“餍”,满足)

4、若不阙秦,将焉取之(通“缺”,侵损,削减)

5、秦伯说,与郑人盟(通“悦”,高兴)

6、失其所与,不知(通“智”,明智)

《荆轲刺秦王》

7、秦王必说见臣说,通“悦”,yuè,高兴。

8、使工以药淬火淬,通“焠”,cuì,淬火,烧刃使红,渍于水中。

9、日以尽矣以,通“已”,已经。

10、而燕国见陵之耻除矣陵,通“凌”,凌辱。

11、今日往而不反者反,通“返”。

12、请辞决矣决,通“诀”,诀别。

13、燕王诚振怖大王之威振,通“震”,震慑。

14、故振慑同上。

15、设九宾宾,通“傧”,傧相(īn xiàng),迎宾赞礼的人。傧,旧读ìn。

16、图穷而匕首见见,通“现”。

17、秦王还柱而走还,通“环”,绕。

18、秦王方还柱走同上

19、荆轲奉樊於期头函奉,通“捧”。

20、秦武阳奉地图匣同上。

21、轲既取图奉之同上。

22、以其所奉药囊提轲同上。

23、卒起不意卒,通“猝”,cù,仓促,突然。

24、卒惶急无以击轲同上。

25、卒惶急不知所为同上。

《鸿门宴》

26、距关距,通“拒”,把守。

27、毋内诸侯内,通“纳”,接纳,使进来。

28、张良出,要项伯要,通“邀”,邀请。

29、具言臣之不敢倍德也倍,通“背”,违背,背叛。

30、旦日不可不蚤自来谢项王蚤,通“早”。

31、令将军与臣有郤郤,通“隙”,嫌怨,隔阂。

32、因击沛公于坐坐,通“座”,座位。

33、不者,若属皆且为所虏不,通“否”,如果不这样。《诗经两首》

34、匪来贸丝。(匪,通“非”,不是。)

35、于嗟鸠兮。(于,通“吁”,叹词。)

36、犹可说也。(说,通“脱”,解脱。)

37、隰则有泮。(泮,通“畔”,边、岸。)

38、岁亦莫止。(莫,通“暮”)

39、彼尔维何。(尔,通“”,花盛开的样子。)

《离骚》

高中语文课本文言文知识(1—6册全)

高中语文课本文言文知识(1—6册全) 第一册 通假字 《烛之武退秦师》 1.今老矣,无能为也已已,通“矣”,语气词,了 2.共其乏困共,通“供”,供给。 3.夫晋,何厌之有厌,通“餍”,满足。 4.若不阙秦,将焉取之阙,通“缺”,侵损,削减。 5.秦伯说,与郑人盟说,通“悦”,高兴。 6.失其所与,不知知,通“智”,明智。 《勾践灭吴》 7.吾与之共知越国之政知,通“执”,掌管 8.将帅二三子夫妇以蕃帅,通“率”,率领。 9.令壮者无取老妇取,通“娶”,娶妻。 10.将免者以告免,通“娩”,分娩。 11.三年释其政政,通“征”,征税。 12.而摩厉之于义摩厉,通“磨砺”,切磋。 13.无不铺也铺,通“哺”,给人食物吃。 14.无不歇也欼,通“啜”,给人水喝。 15.衣水犀之甲者亿有三千有,通“又”,用于整数与零数之间。 《邹忌讽齐王纳谏》 16.徐公来,孰视之孰,通“熟”,仔细。今齐地方千里古:土地方圆;今:指某一区域。 《触龙说赵太后》 17.少益耆食耆,通“嗜”,喜爱 18.必勿使反反,通“返”,返回。 《季氏将伐颛臾》 19.无乃尔是过与与,通“欤”,句末语气词。 《寡人之子国也》 20.则无望民之多于邻国也无,通“毋”,不要。 21.颁白者不负戴于道路矣颁,通“斑”,花白 22.涂有饿莩而不知发涂,通“途”,道路。《劝学》 23.虽有槁暴有,通“又”,又,再。暴,通“曝”,晒。 24.则知明而行无过矣知,通“智”,才智。 25.君子生非异也生,通“性”,资质,禀赋。 《秋水》 26。泾流之大泾,通“径”,直。27.不辩牛马辩,通“辨”,分辨。《过秦论》 28.合从缔交从,通“纵”。合从,六国联合共同对付秦国的策略。29.秦有余力而制其弊弊,通“敝”,困顿,失败。 30.陈利兵而谁何何,通“呵”,呵问。 31.始皇既没没,通“殁”,死。

高中语文通假字

高中语文通假字 必修一 《烛之武退秦师》 1.无能为也已已,通“矣”。 2.共其乏困共,通“供”,供给。 3.秦伯说,于郑人盟说,通“悦”。 4.失其所与,不知知,通“智”。 《荆轲刺秦王》 5.日以尽矣矣,通“已”。 6.往而不反者,竖子也反,通“返”。 7.燕王诚振怖大王之威振,通“震”。 8.卒起不意,尽失其度卒,通“猝”,突然。 《鸿门宴》 9.具告以事具,通“俱”。 10.距关,毋内诸侯距,通“拒”,把守的意思。内,通“纳”,接纳。 11.张良出,要项伯要,通“邀”,邀请。 12.愿伯具言臣之不敢倍德也倍,通“背”,背叛。 13.不可不蚤自来谢项王蚤,通“早”。 14.令将军与臣有郤郤,通“隙”,隔阂,嫌怨。 必修二 《氓》 15.匪来贸丝匪,通“非”,不是。

16.于嗟鸠兮于,通“吁”。 17.犹可说也说,通“脱”。 18.隰则有泮泮,通“畔”,边岸。 《采薇》 19.岁亦莫止莫,同“暮”。 20.彼尔维何,维常之华尔,通“薾”,花盛开的样子。 21.岂不日戒,猃狁孔棘棘,通“急”。 《离骚》 22.偭规矩而改错错,通“措”,措施。 23.忳郁邑余侘傺兮郁邑,通“郁悒”,忧愁苦闷。 24.何方圜之能周兮园,通“圆”。 25.进不入以离尤兮离,通“罹”,遭受。 26.芳菲菲其弥章章,通“彰”。 《孔雀东南飞》 27.箱帘六七十,绿碧青丝绳帘,通“奁”,女子梳妆用的镜匣。 28.蒲苇纫如丝纫,通“韧”。 《短歌行》 29.契阔谈? ?,通“宴”。 《兰亭集序》 30.悟言一室之内悟,通“晤”,面对面。 《赤壁赋》 31.冯虚御风冯,通“凭”,乘。 《游褒禅山记》 32.长乐王回深父父,通“甫”。

高中文言文通假字梳理

人教版高中语文必修1-必修5文言知识梳理通假字通假字(必修1~5) 必修一 《烛之武退秦师》 1、今老矣,无能为也已(通“矣”,语气词,了) 2、共其乏困(通“供”,供给) 3、夫晋,何厌之有(通“餍”,满足) 4、若不阙秦,将焉取之(通“缺”,侵损,削减) 5、秦伯说,与郑人盟(通“悦”,高兴) 6、失其所与,不知(通“智”,明智) 《荆轲刺秦王》 7、秦王必说见臣说,通“悦”,yuè,高兴。 8、使工以药淬火淬,通“焠”,cuì,淬火,烧刃使红,渍于水中。 9、日以尽矣以,通“已”,已经。 10、而燕国见陵之耻除矣陵,通“凌”,凌辱。 11、今日往而不反者反,通“返”。 12、请辞决矣决,通“诀”,诀别。 13、燕王诚振怖大王之威振,通“震”,震慑。

14、故振慑同上。 15、设九宾宾,通“傧”,傧相(īn xiàng) ,迎宾赞礼的人。傧,旧读ìn。 16、图穷而匕首见见,通“现”。 17、秦王还柱而走还,通“环”,绕。 18、秦王方还柱走同上 19、荆轲奉樊於期头函奉,通“捧”。 20、秦武阳奉地图匣同上。 21、轲既取图奉之同上。 22、以其所奉药囊提轲同上。 23、卒起不意卒,通“猝”,cù,仓促,突然。 24、卒惶急无以击轲同上。 25、卒惶急不知所为同上。 《鸿门宴》 26、距关距,通“拒”,把守。 27、毋内诸侯内,通“纳”,接纳,使进来。 28、张良出,要项伯要,通“邀”,邀请。 29、具言臣之不敢倍德也倍,通“背”,违背,背叛。

30、旦日不可不蚤自来谢项王蚤,通“早”。 31、令将军与臣有郤郤,通“隙”,嫌怨,隔阂。 32、因击沛公于坐坐,通“座”,座位。 33、不者,若属皆且为所虏不,通“否”,如果不这样。必修二 《诗经两首》 34、匪来贸丝。(匪,通“非”,不是。) 35、于嗟鸠兮。(于,通“吁”,叹词。) 36、犹可说也。(说,通“脱”,解脱。) 37、隰则有泮。(泮,通“畔”,边、岸。) 38、岁亦莫止。(莫,通“暮”) 39、彼尔维何。 (尔,通“”,花盛开的样子。) 《离骚》 40、偭秦规矩而改错。(错,通“措”,措施。) 41、忳郁邑余侘傺兮。(郁邑,通“郁悒”,忧愁。) 42、何方圜之能周兮。(圜,通“圆”)

高中语文文言文考试常见通假字

高中语文文言文考试常见通假字 1.案:通“按”,审察,察看,动词。召有司案图,指从此以往十五都予赵。(《廉颇蔺相如列传》) 2.罢:通“疲”,疲劳,形容词。罢夫羸老,易子而咬其骨。(《论积贮疏》) 3.颁:通“斑”。颁白,头发花白,形容词。颁白者不负戴于道路矣。(《寡人之于国也》) 4.板:通“版”,字版,名词。板印书籍,唐人尚未盛为之。(《活板》) 5.倍:通“背”,背叛,忘记,动词。愿伯具言臣之不敢倍德也。(《鸿门宴》) 6.被:①通“披”,穿着,动词。闻妻言,如被冰雪。(《促织》) ②通“披”,披散,覆盖在肩背上,动词。屈原至于江滨,被发行吟泽畔。(《屈原列传》) 7.辟:通“避”,躲避,动词。其北陵,文王之所辟风雨也。(《崤之战》) 8.弊:通“敝”,困乏,衰败,形容词。今天下三分,益州疲弊。(《出师表》) 9.不:通“否”,不,副词。或师焉,或不焉。(《师说》) 10.材:通“才”,才能,名词。食之不能尽其材。(《马说》) 11.裁:通“才”,刚刚,副词。手裁举,则又超忽而跃。(《促织》) 12.采:通“彩”,色彩,颜色,名词。成五采,此天子气也。(《鸿门宴》) 13.雠:通“仇”,仇敌,仇人,名词。及仇雠已灭,天下已定。(《伶官传序》) 14.绌:通“黜”,罢免官职,动词。屈平既绌,其后秦欲伐齐,齐与楚从亲。(《屈原列传》) 15.从:通“纵”,与“横”相对,名词。合从缔交,相与为一。(《过秦论》) 16.当:通“挡”,遮挡,动词。垣墙周庭,以当南日。(《项脊轩志》)

17.得:通“德”,恩惠,这里是感激的意思,动词。所识穷乏者得我与?(《鱼我所欲也》) 18.而:通“尔”,你的,人称代词。某所,而母立于兹。(《项脊轩志》) 19.反:通“返”,往返,动词。寒暑易节,始一反焉。(《愚公移山》) 20.奉:通“俸”,俸禄,薪俸,名词。位尊而无功,奉厚而无劳,而挟重器多也。(《触龙说赵太后》) 21.衡:①通“横”,跟“竖、直”相对,名词。有勇力者,聚徒而衡击。(《论积贮疏》) ②通“横”,梗塞,不顺,动词。困于心衡于虑而后作。(《生于忧患,死于安乐》) 22.还:通“环”,绕,动词。秦王还柱而走。(《荆轲刺秦王》) 23.惠:通“慧”,聪明,形容词。甚矣,汝之不惠!(《愚公移山》) 24.疾:通“嫉”,嫉妒,憎恨,动词。君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞。(《季氏将伐颛臾》) 25.见:①通“现”,暴露,露出来,动词。图穷而匕首见。(《荆轲刺秦王》) ②通“现”,呈现,露出来,动词。何时眼前突兀见此屋。(《茅屋为秋风所破歌》) 26.具:①通“俱”,全,都,引申为详细,副词。此人一一为具言所闻。(《桃花源记》) ②通“俱”,全,皆,副词。政通人和,百废具兴。(《岳阳楼记》) 27.距:通“拒”,把守,动词。距关,毋内诸侯。(《鸿门宴》) 28.离:通“罹”,遭遇,动词。“离骚”者,犹离忧也。(《屈原列传》)

中学语文教材文言文注释应注意的几个问题

中学语文教材文言文注释应注意的几个问题 摘要:中学语文教材文言文注释常常会出现一些问题,主要表现在语言文字、文情语境、事理逻辑、客观史实等方面。因此作注者要慎于选择,用注者要学会评判,要有训诂学知识做指导。关键词:中学语文;文言文;注释李运富,北京师范大学中文系教授,博士生导师。我国的古籍绝大多数是文言作品,现代虽然不再使用文言文,但为了继承传统优秀文化,各级各类教学大纲都规定受教育者应该掌握一定的文言知识,具有相应的理解文言作品的能力。因此小学语文教材就选入了简短的古诗文,初中、高中逐步增加,大学中文系的古代汉语和古代文学课程也要接触大量的文言作品,可见在现代教育中,培养学生具有读懂文言作品的能力是一个重要目标。使用白话文的现代人阅读古代的文言作品,自然离不开注释。作注的人,也就是编写教材的人,应该研究古代的语言文字,了解所注作品的内容和背景,并用规范的方式在适当的地方写出有助于理解原文的注释。读注的人,就是使用教材的教师和学生,他们知道注释的基本体例和方式,了解注释的内容和意图,然后利用注释来读懂原文。但读注者,特别是教师,对于注释不应该只是机械地接受,而应该对注释本身的是非优劣作出评判,发现错误的或不足的注释要予以更正或补充,这样才能帮助学生理解注释,进而理解原文。那么,怎样才能发现文言文注释中的问题呢?这需要读注者具有一定的训诂学知识,同时也需要掌握一些诊断注释毛病的技巧,知道应该从哪些方面来进行分析。例如某些中学语文教材的文言文注释其实就存在不少问题,有注释对象方面的,有注释内容方面的,有注释理据方面的,有注释结论方面的,也有注释表述方面的,如果教师具有一定的训诂学知识,并且懂得从这些方面去观察分析,应该是不难发现这些问题的。下面以注释结论方面的问题为观察对象,举出一些实际病例来加以分析(其中有些病例在新版教材中已经得到改正,这里举出只是为了说明相关问题,没有批评教材的意思,所以例句都不标明出版信息),并且归纳出若干条,希望能对使用中学文言文注释的读者有所启示。注释结论是作注者的看法,它告诉读者被注对象是什么、有什么或跟什么相关,读者可以根据这些结论去理解原文或了解别的知识。注释结论是否正确无误,可以从语言文字、文情语境、事理逻辑、客观史实等方面进行验证。一、看是否符合语言规律所谓语言规律,包括构词规律、句法规律和表达规律,也涉及语言的形式即文字和语音规律。在中学语文教材文言文注释中,有的不合语法,例如: 1.《六国论》:“古人云:‘以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,

高中文言文人教版必修一至五【通假字】总结归纳梳理

高中语文文言文通假字总汇 必修一 《烛之武退秦师》 1、今老矣,无能为也已(通“矣”,语气词,了) 2、共其乏困(通“供”,供给) 3、夫晋,何厌之有(通“餍”,满足) 4、若不阙秦,将焉取之(通“缺”,侵损,削减) 5、秦伯说,与郑人盟(通“悦”,高兴) 6、失其所与,不知(通“智”,明智) 《荆轲刺秦王》 7、秦王必说见臣说,通“悦”,yuè,高兴。 8、使工以药淬火(淬,通“焠”,cuì, 淬火,烧刃使红,渍于水中。) 9、日以尽矣以,通“已”,已经。 10、而燕国见陵之耻除矣陵,通“凌”,凌辱。 11、今日往而不反者反,通“返”。 12、请辞决矣决,通“诀”,诀别。 13、燕王诚振怖大王之威振,通“震”,震慑。 14、故振慑同上。 15、设九宾宾,通“傧”,傧相(bīn xiàng) 迎宾赞礼的人。傧,旧读bìn。 16、图穷而匕首见见,通“现”。 17、秦王还柱而走还,通“环”,绕。 18、秦王方还柱走同上 19、荆轲奉樊於期头函奉,通“捧”。 20、秦武阳奉地图匣同上。 21、轲既取图奉之同上。 22、以其所奉药囊提轲同上。 23、卒起不意卒,通“猝”,cù,仓促,突然。 24、卒惶急无以击轲同上。 25、卒惶急不知所为同上。 《鸿门宴》 26、距关距,通“拒”,把守。 27、毋内诸侯内,通“纳”,接纳,使进来。 28、张良出,要项伯要,通“邀”,邀请。 29、具言臣之不敢倍德也倍,通“背”,违背,背叛。 30、旦日不可不蚤自来谢项王蚤,通“早”。 31、令将军与臣有郤郤,通“隙”,嫌怨,隔阂。 32、因击沛公于坐坐,通“座”,座位。 33、不者,若属皆且为所虏不,通“否”,如果不这样。必修二 《诗经两首》 34、匪来贸丝。(匪,通“非”,不是。) 35、于嗟鸠兮。(于,通“吁”,叹词。) 36、犹可说也。(说,通“脱”,解脱。) 37、隰则有泮。(泮,通“畔”,边、岸。) 38、岁亦莫止。(莫,通“暮”) 39、彼尔维何。(尔,通“”,花盛开的样子。)《离骚》 40、偭秦规矩而改错。(错,通“措”,措施。) 41、忳郁邑余侘傺兮。(郁邑,通“郁悒”,忧愁。) 42、何方圜之能周兮。(圜,通“圆”) 43、延伫乎吾将反。(反,通“返”) 44、进不入以离尤兮。(离,通“罹”,遭受)《孔雀东南飞(并序)》《玉台新咏》 45、终老不复取娶,迎接女子过门成亲。 46、箱帘六七十奁,梳妆匣子。 47、虽与府吏要邀,邀请。 48、蒲苇纫如丝韧,柔软而结实。 49、摧藏马悲哀脏,脏腑。 50、府吏见丁宁叮咛。 《兰亭集序》 51、悟言一室之内(通“晤”) 52、虽趣舍万殊,静躁不同(趣同“趋”,取) 53、后之视今,亦由今之视昔(由同“犹”) 《赤壁赋》 54、浩浩乎如冯虚御风(通“凭”,乘) 56、举酒属客(通“嘱”,劝人饮酒) 57、举匏樽以相属(通“嘱”,劝人饮酒) 59、山川相缪,郁乎苍苍(通“缭”:连结,盘绕。)《游褒禅山记》 62、长乐王回深父父,通“甫”,名字下加的美称。 必修三 《琵琶行(并序)》 63、钿头银篦击节碎:“篦”通“鎞”,钗子。 64、曲终收拨当心画划。用拨子拨。 《寡人之子国也》 65、则无望民之多于邻国也无,通“毋”,不要。 66、直不百步耳。(直,通“只”) 67、颁白者不负戴于道路矣颁,通“斑”,花白 68、涂有饿莩而不知发涂,通“途”,道路。 《劝学》 69、虽有槁暴(有,通“又”,再。暴,通“曝”,晒。) 70、则知明而行无过矣(知,通“智”,才智。) 71、君子生非异也(生,通“性”,资质,禀赋。) 72、輮以为轮(通“煣”,用火烘木使弯曲) 《过秦论》 73、合从缔交从,通“纵”。 合从,六国联合共同对付秦国的策略。 74、秦有余力而制其弊弊,通“敝”,困顿,失败。 75、陈利兵而谁何何,通“呵”,呵问 76、始皇既没没,通“殁”,死。 77、而倔起阡陌之中倔,通“崛”,崛起,兴起。 78、赢粮而景从景,通“影”,影子。 《师说》 79、师者,所以传道受业解惑也(受,通“授”,传授) 80、或师焉,或不焉(不,通“否”) 必修四 《念奴娇-赤壁怀古》 81、一尊还酹江月。(尊,通“樽”。) 《廉颇蔺相如列传》 82、肉袒伏斧质。(质,通“”,铁砧。) 83、秦王以十五城请易……可予不(不,通“否”) 84、臣愿奉璧往使(奉,通“捧”) 85、拜送书于庭(庭,通“廷”) 86、召有司案图(案,通“按”,审察,察看) 87、唯大王与群臣孰计议之(孰,通“熟”,仔细) 88、秦自缪公以来二十余君(缪,通“穆”) 89、赵王岂以一璧之故欺秦邪?(邪,通“耶”,吗) 《苏武传》 90、女为人臣子(“女”通“汝”,第二人称代词,你) 91、畔主背亲(“畔”通“叛”,背叛) 92、与旃毛并咽之(“旃”通“毡”,毛织品) 93、掘野鼠去草实而食之(“去”通“弆”,收藏) 94、法令亡常(“亡”通“无”) 95、因泣下沾襟,与武决去(“衿”同“襟”。“决”通“绝”) 96、前以降及物故(“以”通“已”,已经) 97、信义安所见乎(见,通“现”,表现) 98、请毕今日之驩。(驩,通“欢”,欢乐。) 《张衡传》 99、以精铜铸成,员径八尺(员,通“圆”) 100、傍行八道(傍,通“旁”) 101、一时收禽(禽,通“擒”,捕捉。) 必修五 《归去来兮辞》 102、曷不委心任去留(通“何”,为什么) 103、乃瞻衡宇,载欣载奔(衡通“横”,与“纵” 相对) 104、景翳翳以将入,抚孤松而盘桓(景通“影”,日光) 《腾王阁序》 105、俨骖騑于上路(“俨”通“严”,整治)106、云销雨霁(“销”通“消”,消失)107、所赖君子见机(“机”通“几”,预兆)《逍遥游》 108、北冥有鱼“冥”通“溟” 109、而征一国“而”通“能” 110、小不知及大知“知”通“智” 111、此小大之辩也“辩”通“辨” 112、旬有五日而后反“有”通“又” 113、御六气之辩“辩”通“变” 《陈情表》 114、夙遭闵凶(通“悯”,怜悯) 115、零丁孤苦(通“伶仃”孤独的样子)116、常在床蓐(通“褥”草席) 117、四十有四(通“又”) 1

高中语文课本古诗文

高中语文课本古诗文 高中语文课本必背古诗文 【必修一】 沁园春长沙毛泽东 独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮? 携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟? 荆轲刺秦王(诀别场景)《战国策》 太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。至易水上,既祖,取道。高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”复为慷慨羽声,士皆瞋目,发尽上指冠。于是荆轲遂就车而去,终已不顾。 【必修二】 诗经·氓 氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。 乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,以我贿迁。 桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,无与士耽!士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也! 桑之落矣,其黄而陨。自我徂尔,三岁食贫。淇水汤汤,渐车帷裳。女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。 三岁为妇,靡室劳矣。夙兴夜寐,靡有朝矣。言既遂矣,至于暴矣。兄弟不知,咥其笑矣。静言思之,躬自悼矣。 及尔偕老,老使我怨。淇则有岸,隰则有泮。总角之宴,言笑晏晏。信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉哉。 诗三首涉江采芙蓉《古诗十九首》

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。采之欲遗谁?所思在远道。还顾望旧乡,长路漫浩浩。同心而离居,忧伤以终老。 短歌行曹操 对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。越陌度阡,枉用相存。契阔谈讌,心念旧恩。月明星稀,乌鹊南飞,绕树三匝,何枝可依?山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。 归园田居(其一)陶渊明 少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年。羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际,守拙归园田。方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。 兰亭集序王羲之 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。 是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。 夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉! 每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。 赤壁赋苏轼 壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

高中语文必修1-5文言文通假字+重点句子翻译汇总

高中语文必修1-5文言文通假字+重点句子翻译全汇总 通假字,是中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或者相近的字代替本字。它是文言文学习中的一个重点,也是一个难点。 既关系到对文言文的确切认读,又关系到对词句的正确理解,由于所用通假字在文中所表达的意义不是该字本身的意义。 所以在阅读时如遇到按其本义、引申义、比喻义等都解释不通的字时,就要考虑这个字是不是某个字的通假字。 为了帮助考生更深刻的理解,本尊特意整理了课本内通假字,以及文言文中重点句子翻译。希望对你们有所帮助! 必修1-必修5通假字汇总 ..... 必修1 《烛之武退秦师》 1.今老矣,无能为也已(通“矣”,语气词,了) 2.共其乏困(通“供”,供给) 3.夫晋,何厌之有(通“餍”,满足) 4.若不阙秦,将焉取之(通“缺”,侵损,削减) 5.秦伯说,与郑人盟(通“悦”,高兴) 6.失其所与,不知(通“智”,明智) 《荆轲刺秦王》 7.秦王必说见臣说,通“悦”,yuè,高兴。 8.使工以药淬火淬,通“焠”,cuì,淬火,烧刃使红,渍于水中。 9.日以尽矣以,通“已”,已经。 10.而燕国见陵之耻除矣陵,通“凌”,凌辱。 11.今日往而不反者反,通“返”。 12.请辞决矣决,通“诀”,诀别。 13.燕王诚振怖大王之威振,通“震”,震慑。 14.故振慑同上。 15.设九宾宾,通“傧”,傧相(īn xiàng),迎宾赞礼的人。傧,旧读ìn。 16.图穷而匕首见见,通“现”。 17.秦王还柱而走还,通“环”,绕。 18.秦王方还柱走同上 19.荆轲奉樊於期头函奉,通“捧”。 20.秦武阳奉地图匣同上。 21. 轲既取图奉之同上。 22.以其所奉药囊提轲同上。

高中文言文通假字全集

高中文言文通假字集 案:同“按”;审察,察看。动词。“召有司案图,指从此以往十五都予赵。”罢:通“疲”;疲劳。形容词。“罢夫赢老易于而咬其骨。” 颁:通“班”;“斑”;头发花白。形容词。“颁白者不负戴于道路矣。” 板:同“版”;字版。名词。“板印书籍,唐人尚未盛为之。” 蜯: 同“蚌”;河蚌。“民食果损蜯蛤。 暴:“同曝”晒。动词。“虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。” 暴:同“曝”暴露,显露。动词。“思厥先祖父,暴霜露,” 暴:同“曝”;暴露,显露。动词。“忠义暴于朝廷。” 暴:同“曝”;晒。动词。“盛夏力作,而穷冬暴露,” 桮:同“杯”;酒器。名词。“沛公不胜桮杓,不能辞。” 倍:通“背”,背叛,忘记。动词。“愿伯具言臣之不敢倍德也。” 倍: 同“背”背叛,违背。动词。“倍道而妄行,则天不能使之吉。” 被: 通“被”;顶。动词。“被明月兮珮宝璐。” 被:同“披”;穿着。动词“闻妻言,如被冰雪。” 被:同“披”;覆盖在肩背上。动词。“同金生皆被绮绣,” 被: 同“披”;覆盖在肩背上动词. “廉颇为之一饭斗米,肉十斤,被甲上马,以示尚被: 同披; 覆盖在肩背上。动词。“屈原至于江滨,被发行吟泽畔,” 俾倪:同“睥睨”;斜着眼看。形容词。“见其客朱亥,俾倪.” 辟:通"避”;躲避,逃避。动词。“从台上弹人,而观其辟丸也。” 辟:通“避”;躲避。动词。“其北陵,文王所辟风雨也。” 辟:通“僻”;行为不正。形容词。“放辟邪侈,无不为已。” 弊:通“敝”;困顿,失败。形容词。“秦有余力而制其弊,” 弊:通“敝”;疲惫,衰败。“率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦;” 弊:通“敝”;疲惫,衰败。形容词。“今天下三分,益州疲弊。” 徧:同“遍”遍及,普遍。动词。“小惠末徧,民弗从也。” 宾:同“傧”;迎接客人的人。名词“设九宾于廷,臣乃敢上璧。” 不:同“否”;不。副词。“或师焉,或不焉。” 不:同“否”;不会。副词。“王曰:‘不也’。” 不:同“否”;吗。疑问语气词。“察王以十五城请易寡人之璧可予不?” 不:同“否”;吗。疑问语气词。“汝见我不?” 不:同“否”;吗。疑问语气词。“宁可共载不?” 材:同“才”;才能。名词。仆材不足,而又畏前所陈者, 材:同“才”;才能。名词。“食之不能尽其材。” 裁: 通“才”仅,只。副词。“城中兵不满千,户裁及万。” 裁:通“才”;刚刚。副词。“手裁举,则又超忽而跃。” 采:同“彩”彩色,颜色。名词。“成五采,此天子气也。” 采:同“彩”;颜色,彩色。名词。“须臾成五采。” 仓:同“苍”;黑色。名词。“要离刺庆忌也,仓鹰击于殿上。” 藏:同“脏”脏腑。名词。“末至二三里,摧藏马悲哀。” 廛:通“缠”“胡取禾三百廛兮?” 唱:通“倡”;倡导。动词。“而予三十年前所主唱之三民主义、五权宪法,”

高中语文人教版必修选修文言文所有通假字汇编

高中语文人教版必修选修文言文所有通假字汇编 必修一 《烛之武退秦师》 ①今老矣,无能为也已已:通“矣”,了。 ②行李之往来,共其乏困共:通“供”,供给。 ③秦伯说,与郑人盟说:通“悦”,高兴。 ④失其所与,不知知:通“智”,明智。 《荆轲刺秦王》 ⑤今日往而不反者反:通“返”,返回。 ⑥燕王诚振怖大王之威振:通“震”,震慑。 ⑦卒起不意,尽失其度卒:通“猝”,突然。 《鸿门宴》 ⑧距关,毋内诸侯距:通“拒”,把守。内:通“纳”,接纳。 ⑨张良出,要项伯要:通“邀”,邀请。 ⑩愿伯具言臣之不敢倍德也倍:通“背”,背叛。 旦日不可不蚤自来谢项王蚤:通“早”,早早。 今者有小人之言,令将军与臣有郤郤:通“隙”,隔阂,嫌怨。 必修二 《诗经·氓》 ①匪来贸丝,来即我谋匪:通“非”,不是。 ②于嗟鸠兮,无食桑葚于:通“吁”,叹词。 ③士之耽兮,犹可说也说:通“脱”,脱身。 ④淇则有岸,隰则有泮泮:通“畔”,边岸。 《诗经·采薇》

⑤曰归曰归,岁亦莫止莫:通“暮”,年末。 ⑥彼尔维何?维常之华尔:通“薾”,花盛开的样子。华,通“花” ⑦岂不日戒,狁孔棘棘:通“急”,紧急。 《离骚》 ⑧偭规矩而改错错:通“措”,措施。 ⑨忳郁邑余侘傺兮郁邑:通“郁悒”,忧愁苦闷。 ⑩何方圜之能周兮圜:通“圆”,圆凿。 进不入以离尤兮离:通“罹”,遭受。 芳菲菲其弥章章:通“彰,明显。 《孔雀东南飞》 箱帘六七十帘:通“奁”,女子梳妆用的镜匣。 蒲苇纫如丝纫:通“韧”,柔韧而坚固。 《短歌行》契阔谈讌讌:通“宴”,欢饮。 《兰亭集序》悟言一室之内悟:通“晤”,面对面。 《赤壁赋》浩浩乎如冯虚御风冯:通“凭”,乘。 《游褒禅山记》长乐王回深父父:通“甫”,古代对男子的美称。必修三 《蜀道难》 ①所守或匪亲,化为狼与豺匪:通“非”,不是。 《寡人之于国也》 ②则无望民之多于邻国也/无失其时无:通“毋”,不要。 ③颁白者不负戴于道路矣颁:通“斑”,头发花白。 ④涂有饿莩而不知发涂:通“途”,道路。莩:通“殍”,饿死的人。《劝学》 ⑤木直中绳,輮以为轮輮:通“煣”,使弯曲。 ⑥虽有槁暴,不复挺者有:通“又”,再一次。 ⑦君子博学而日参省乎己参:通“叁”,多次,表概数。

人教版高中语文教材课后文言文及注解

人教版高中语文教材课后文言文及注解 必修1 《烛之武退秦师》课后文言文 天下之事以①利而合者,亦必以利而离。秦、晋连兵②而伐郑,郑将亡矣。烛之武出说秦穆 公,立谈之间③存郑于将亡,不惟退秦师,而又得秦置戍④而去,何移⑤之速也!烛之武一言使 秦穆背晋亲郑,弃强援、附弱国;弃旧恩、召新怨;弃成功、犯危难。非利害深中秦穆之心,讵 能⑥若是乎?秦穆之于晋,相与之久也,相信之深也,相结之厚也,一怵⑦于烛之武之利,弃晋 如涕唾,亦何有⑧于郑乎?他日利有大于烛之武者,吾知秦穆必翻然⑨从之矣! (吕祖谦《东莱<左传>博议》) 【注释】 ①以,因。②连兵,联合出兵。③立谈之间,站着说话的工夫。④置戍,指秦国为郑国设立戍守。 ⑤移,改变。⑥讵(jù)能,岂能,怎么能。⑦怵,恐惧。⑧何有,有什么(不能抛弃的)。⑨ 翻然,形容转变很快。 【翻译】 天下的事因为利益而合作的,必然会因为利益而分离。秦国、晋国联合出兵讨伐(或?攻打?) 郑国,郑国就要灭亡了。烛之武出城游说秦穆公,站着说会话的工夫就在(郑国)将要灭亡的时 候保全了郑国,不只是使秦国军队撤兵,并且又得到秦国帮助设臵戍守才离去,(秦国)改变得 多么快啊!烛之武一席话就让秦穆公背叛了晋国而亲近郑国,舍弃强大的援军,而依附弱小的国 家;抛弃(与晋国)旧日的恩情,召来(晋国)新的怨恨;舍弃成功,触犯危险。不是(烛之武 所说的)利益与危害深深击中了秦穆公的心,怎么能像这样呢?秦穆公与晋国,相互结交很长时 间了,相互信任很深了,相互结盟很厚了,一但恐惧于烛之武(所说)的利益,抛弃晋国(都) 如同鼻涕唾沫,对于郑国又有什么(不能抛弃的)呢?如果哪天有比烛之武所说的更大的利益, 我明白秦穆公一定会很快转变去寻求那更大的利益了! 必修2 《<诗经>两首》课后文言文 1、诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹 之不足,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。 情发于声,声成文谓之音,治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乖;亡国之音 哀以思,其民困。故正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。 (《毛诗序》) 【翻译】 诗,是人表现志向所在的,在心里就是志向,用语言表达出来就是诗。情感在心里被触动必 然就会表达为语言,语言不足以表达,就会吁嗟叹息,吁嗟叹息不足以表达,就会长声歌咏,长 声歌咏不足以表达,就会情不自禁地手舞足蹈。 情感要用声音来表达,声音成为宫、商、角、徵、羽之调,就是音乐。太平盛世的音乐安顺

高中文言文【通假字归纳】(附参考答案)

高中文言文【通假字归纳】(附参考答案) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

(人教版)高中语文文言文通假字归纳 必修一 4、烛之武退秦师 1. 行李之往来,共其乏困 2. 失其所与,不知 3. 无能为也已 4. 秦伯说 5、荆轲刺秦王 1. 秦王必说见臣 2. 今日往而不反者 3. 燕王诚振怖大王之威 4. 秦王还柱而走 5. 卒起不意 6、鸿门宴 1. 距关,毋内诸侯 2. 张良出,要项伯 3. 愿伯具言臣之不敢倍德也 4. 旦日不可不蚤自来谢项王 5. 令将军与臣有郤练习:写出下列本字的通假字悦——矣——返——环——猝——震——供——拒——纳——智——邀——早——背——隙——彰——必修二 4、《诗经》两首 1. 氓之蚩蚩 2. 匪来贸丝 3. 于嗟女兮 4. 犹可说也 5. 隰则有泮 6. 岁亦莫止 7. 彼尔维何 5、离骚 1. 偭规矩而改错 2. 忳郁邑余侘傺兮

3. 何方圜之能周兮 4. 延伫乎吾将反 5. 进不入以离尤兮 6. 芳菲菲其弥章 6、《孔雀东南飞》并序 1. 箱帘六七十 2. 蒲苇纫如丝 3. 终老不复取 7、诗三首 1. 契阔谈 8、兰亭集序 1. 悟言一室之内 8、赤壁赋 1. 浩浩乎如冯虚御风 2. 山川相缪 3. 举酒属客 4. 举匏樽以相属9、游褒禅山记 长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父 练习:写出下列本字的通假字非——措——宴——吁——返——晤——脱——奁——凭——畔——韧——缭——暮——娶——嘱——甫——罹—— 必修三 4、蜀道难 所守或匪亲 8、国人之于国也 1. 则无望民之多于邻国也 2. 无失其时 3. 颁白者不负戴于道路矣 4. 涂有饿莩而不知发

高中语文文言文通假字大全讲课教案

什么是通假字?“通”和“同”有什么区别? 通假字,是中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或者相近的字代替本字.由于种种原因,书写者没有使用本字,而临时借用了音同或音近的字来替代 而“同”则是指二者完全一样可以互相代替 以下是按首字母顺序归纳的高中常考的文言通假字,如: A 案:同“按” ;审察,察看。动词。“召有司案图,指从此以往十五都予赵。” B 罢:通“疲” ;疲劳。形容词。“罢夫赢老易于而咬其骨。” 颁:通“班”&“斑”;头发花白。形容词。“颁白者不负戴于道路矣。” 板:同“版” ;字版。名词。“板印书籍,唐人尚未盛为之。” 暴:同”曝”;晒。动词。“虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。” 杯:同“杯” ;酒器。名词。“沛公不胜杯杓,不能辞。” 倍:①通“背” ;背叛,忘记。动词。“愿伯具言臣之不敢倍德也。” ②同“背”;背叛,违背。动词。“倍道而妄行,则天不能使之吉。” 被:通“被” ;顶,穿着,覆盖在肩上。动词。“被明月兮珮宝璐。” “闻妻言,如被冰雪。” 俾倪:同“睥睨” ;斜着眼看。形容词。“见其客朱亥,俾倪.” 辟:①通“避” ;躲避。动词。“其北陵,文王所辟风雨也。” ②通“僻” ;行为不正。形容词。“放辟邪侈,无不为已。” 弊:通“敝” ;困顿,失败,疲惫,衰败。形容词。“秦有余力而制其弊。” “今天下三分,益州疲弊。”徧:同“遍”;遍及,普遍。动词。“小惠末徧,民弗从也。” 宾:同“傧” ;迎接客人的人。名词“设九宾于廷,臣乃敢上璧。” 不:同“否” ;不。副词,句尾语气词“吗”“或师焉,或不焉。” “汝见我不?” C 材:同“才” ;才能。名词。“食之不能尽其材。” 裁:通“才” ;刚刚。副词。“手裁举,则又超忽而跃。” 采:同“彩”;彩色,颜色。名词。“成五采,此天子气也。” 仓:同“苍” ;黑色。名词。“要离刺庆忌也,仓鹰击于殿上。” 藏:同“脏”;脏腑。名词。“末至二三里,摧藏马悲哀。” 廛:通“缠”;集中堆积。“胡取禾三百廛兮?” 唱:通“倡” ;倡导。动词。“而予三十年前所主唱之三民主义、五权宪法,” 钞:同“抄” ;抄写。动词。“适中手自钞录。” 雠:同“仇” ;仇敌,仇人。“及仇雠已灭,天下已定,“ 鉏:同“锄” ;锄头。名词。“鉏櫌棘矜,非铦于钩戟长铩也。” 绌:通“黜” ;罢免官职。动词。“屈平既绌,”

【高中语文课本文言文知识梳理(高中语文1—6册)】

高中语文课本文言文知识梳理第一册文言文知识梳理 《烛之武退秦师》 通假字 1.今老矣,无能为也已 已,通“矣”,语气词,了。 2.共其乏困 共,通“供”,供给。 3.夫晋,何厌之有 厌,通“餍”,满足。 4.若不阙秦,将焉取之 阙,通“缺”,侵损,削减。 5.秦伯说,与郑人盟 说,通“悦”,高兴。 6.失其所与,不知 知,通“智”,明智。 古今异义 1.贰于楚也 古:从属二主,动词; 今:“二”的大写,数词。 2.若舍郑以为东道主 古:东方道路上的主人; 今:泛指设宴请客的主人。 3.行李之往来,共其乏困 古:使者,出使的人; 今:指外出之人随身携带的物品。 4,微夫人之力不及此 古:那个人; 今:尊称一般人的妻子。 《勾践灭吴》 7.南至于句无句,通“勾”。 8.将帅二三子夫妇以蕃帅,通“率”,率领。 9.令壮者无取老妇取,通“娶”,娶妻。 10.将免者以告免,通“娩”,分娩。 11.三年释其政政,通“征”,征税。 12.而摩厉之于义摩厉,通“磨砺”,切磋。 13.无不铺也铺,通“哺”,给人食物吃。 14.无不歇也欼,通“啜”,给人水喝。 15.衣水犀之甲者亿有三千 有,通“又”,用于整数与零数之间。 5.然谋臣与爪牙之士,不可不养而择也 古:像爪和牙一样,指帮助者或得力助手;今:比喻坏人的党羽。 6.将不可改于是矣古:对这种局面;今:连词,表示后一事紧 接着前一事。 7.以暴露百姓之骨于中原 古:原野;今:指黄河中下游地区。 8.丈夫二十不取古:男子;今:男女两人结婚后,男子是女子 的丈夫。 《邹忌讽齐王纳谏》 16.徐公来,孰视之孰,通“熟”,仔细。 9,今齐地方千里古:土地方圆;今:指某一区域。 《触龙说赵太后》 17.少益耆食耆,通“嗜”,喜爱。 18.必勿使反反,通“返”,返回。 《季氏将伐颛臾》 19.无乃尔是过与与,通“欤”,句末语气词。 《寡人之子国也》 20.则无望民之多于邻国也无,通“毋”,不要。 21.颁白者不负戴于道路矣颁,通“斑”,花白。22.涂有饿莩 而不知发涂,通“途”,道路。 《劝学》 23.虽有槁暴有,通“又”,又,再。 暴,通“曝”,晒。 24.则知明而行无过矣知,通“智”,才智。 25.君子生非异也生,通“性”,资质,禀赋。 《秋水》 26。泾流之大泾,通“径”,直。 27.不辩牛马辩,通“辨”,分辨。 《过秦论》 28.合从缔交 从,通“纵”。合从,六国联合共同对付秦国的策略。 29.秦有余力而制其弊弊,通“敝”,困顿,失败。 30.陈利兵而谁何何,通“呵”,呵问。 31.始皇既没没,通“殁”,死。 32.而倔起阡陌之中倔,通“崛”,崛起,兴起。 33.赢粮而景从景,通“影”,影子。 《鸿门宴》 34.距关距,通“拒”,把守。 35.毋内诸侯内,通“纳”,接纳,使进来。 36.张良出,要项伯要,通“邀”,邀请。 37.言臣之不敢倍德也倍,通“背”,违背,背叛。 38.旦日不可不蚤自来谢项王蚤,通“早”。 39.令将军与臣有郤郤,通“隙”,嫌怨,隔阂。 40.因击沛公于坐坐,通“座”,座位。 41.不者,若属皆且为所虏不,通“否”,如果不这样。 《兰亭集序》 42.虽趣舍万殊趣,通“趋”,往,取。 43.亦由今之视昔由,通“犹”,犹如,如同。 《归去来兮辞》 44.景翳翳以将入景,通“影”,日光。 45.曷不委心任去留曷,通“何”,为什么。 古今异义 《烛之武退秦师》 《勾践灭吴》 《邹忌讽齐王纳谏》 《触龙说赵太后》 10.太后明谓左右 古:近臣、属下、侍奉在身边的人员等;今:左和右两方 面,或用在数目字后面表示概数。 11.年几何矣 古:多少;今:指数学的一门学科。 12,至于赵之为赵 古:是动词“至”与介词“于”的连用,译为“到,上推到”; 今:表示达到某种程度,或另外提起一事。 《季氏将伐颛臾》 13.夫颛臾,昔者先王以为东蒙主 古:把……当做,让……做;今:认为。 14.是社稷之臣也 古:此,这,代词;今 15.丘也闻有国有家者古:诸侯的封地称今:“国” 指国家, 《寡人之于国也》 16.河内凶古:谷物收成不好, 17.弃甲曳兵而走 古:跑,逃跑;今:行 18.是使民养生丧死无,古:供养活着的人; 《劝学》 19.金就砺则利 古:指金属制的刀剑 20.君子博学而日参省古:验, 检查;今:探; 21.非蛇鳝之穴无可寄;古:安置,安身;今:某人 某事物上。 《过秦论》 22.山东豪俊遂并起而古:崤山以东,即东: 《鸿门宴》 23.约为婚姻古:结成亲家;今:指 24.所以遣将守关者古……的原因;今: 25.备他盗之出入与非;古:意外的变故;今: 26.将军战河北古:黄河以北;今:河北省 27.臣战河南古:黄河以南;今:河南省 28.如今人方为刀俎,我古:鱼和肉,指被欺凌 29.再拜献大王足下古:两次;今:又一次 《兰亭集序》 30.列坐其次

人教版高中语文通假字

人教版高中语文必修1-必修5文言知识梳理通假字 通假字(必修1~5) 必修一 《烛之武退秦师》 1、今老矣,无能为也已(通“矣”,语气词,了) 2、共其乏困 (通“供”,供给) 3、夫晋,何厌之有 (通“餍”,满足) 4、若不阙秦,将焉取之 (通“缺”,侵损,削减) 5、秦伯说,与郑人盟 (通“悦”,高兴) 6、失其所与,不知 (通“智”,明智) 《荆轲刺秦王》 7、秦王必说见臣说,通“悦”,yuè,高兴。 8、使工以药淬火淬,通“焠”,cuì,淬火,烧刃使红,渍于水中。 9、日以尽矣以,通“已”,已经。 10、而燕国见陵之耻除矣陵,通“凌”,凌辱。 11、今日往而不反者反,通“返”。 12、请辞决矣决,通“诀”,诀别。 13、燕王诚振怖大王之威振,通“震”,震慑。 14、故振慑同上。 15、设九宾宾,通“傧”,傧相(īn xiàng) ,迎宾赞礼的人。傧,旧读ìn。 16、图穷而匕首见见,通“现”。

17、秦王还柱而走还,通“环”,绕。 18、秦王方还柱走同上 19、荆轲奉樊於期头函奉,通“捧”。 20、秦武阳奉地图匣同上。 21、轲既取图奉之同上。 22、以其所奉药囊提轲同上。 23、卒起不意卒,通“猝”,cù,仓促,突然。 24、卒惶急无以击轲同上。 25、卒惶急不知所为同上。 《鸿门宴》 26、距关距,通“拒”,把守。 27、毋内诸侯内,通“纳”,接纳,使进来。 28、张良出,要项伯要,通“邀”,邀请。 29、具言臣之不敢倍德也倍,通“背”,违背,背叛。 30、旦日不可不蚤自来谢项王蚤,通“早”。 31、令将军与臣有郤郤,通“隙”,嫌怨,隔阂。 32、因击沛公于坐坐,通“座”,座位。 33、不者,若属皆且为所虏不,通“否”,如果不这样。必修二 《诗经两首》 34、匪来贸丝。(匪,通“非”,不是。)

高中文言文通假字集锦

高中文言文通假字集锦 案:同“按”;审察,察看。动词。“召有司案图,指从此以往十五都予赵。” 罢:通“疲”;疲劳。形容词。“罢夫赢老易于而咬其骨。” 颁:通“班”;“斑”;头发花白。形容词。“颁白者不负戴于道路矣。” 板:同“版”;字版。名词。“板印书籍,唐人尚未盛为之。” 暴:“同曝”晒。动词。“虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。” 暴:同“曝”暴露,显露。动词。“思厥先祖父,暴霜露,” 暴:同“曝”;暴露,显露。动词。“忠义暴于朝廷。” 桮:同“杯”;酒器。名词。“沛公不胜桮杓,不能辞。” 倍:通“背”,背叛,忘记。动词。“愿伯具言臣之不敢倍德也。” 倍:同“背”背叛,违背。动词。“倍道而妄行,则天不能使之吉。” 被:通“被”;顶。动词。“被明月兮珮宝璐。” 倍:通“背”,背叛,忘记。动词。“愿伯具言臣之不敢倍德也。” 倍:同“背”背叛,违背。动词。“倍道而妄行,则天不能使之吉。” 被:通“被”;顶。动词。“被明月兮珮宝璐。” 被:同“披”;穿着。动词“闻妻言,如被冰雪。” 被:同“披”;覆盖在肩背上,动词。“廉颇为之一饭斗米,肉十斤,被甲上马。”

被:同披;覆盖在肩背上。动词。“屈原至于江滨,被发行吟泽畔,” 俾倪:同“睥睨”;斜着眼看。形容词。“见其客朱亥,俾倪.” 辟:通“避”;躲避。动词。“其北陵,文王所辟风雨也。” 辟:通“僻”;行为不正。形容词。“放辟邪侈,无不为已。” 弊:通“敝”;困顿,失败。形容词。“秦有余力而制其弊,” 弊:通“敝”;疲惫,衰败。“率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦;” 弊:通“敝”;疲惫,衰败。形容词。“今天下三分,益州疲弊。” 徧:同“遍”遍及,普遍。动词。“小惠末徧,民弗从也。” 宾:同“傧”;迎接客人的人。名词“设九宾于廷,臣乃敢上璧。” 不:同“否”;不。副词。“或师焉,或不焉。” 不:同“否”;吗。疑问语气词。“察王以十五城请易寡人之璧可予不?”不:同“否”;吗。疑问语气词。“汝见我不?” 不:同“否”;吗。疑问语气词。“宁可共载不?” 材:同“才”;才能。名词。“食之不能尽其材。” 裁:通“才”;刚刚。副词。“手裁举,则又超忽而跃。” 采:同“彩”彩色,颜色。名词。“成五采,此天子气也。” 采:同“彩”;颜色,彩色。名词。“须臾成五采。” 仓:同“苍”;黑色。名词。“要离刺庆忌也,仓鹰击于殿上。” 藏:同“脏”脏腑。名词。“末至二三里,摧藏马悲哀。” 廛:通“缠”“胡取禾三百廛兮?” 唱:通“倡”;倡导。动词。“而予三十年前所主唱之三民主义、五权宪法,”钞:同“抄”;抄写。动词。“适中手自钞录。”