建筑退让规定

建筑退让

第三十九条建筑退让按照建筑最凸出部分的外缘垂直投影线起算。

第四十条建(构)筑物后退城市规划道路红线的距离按照下列要求确定:

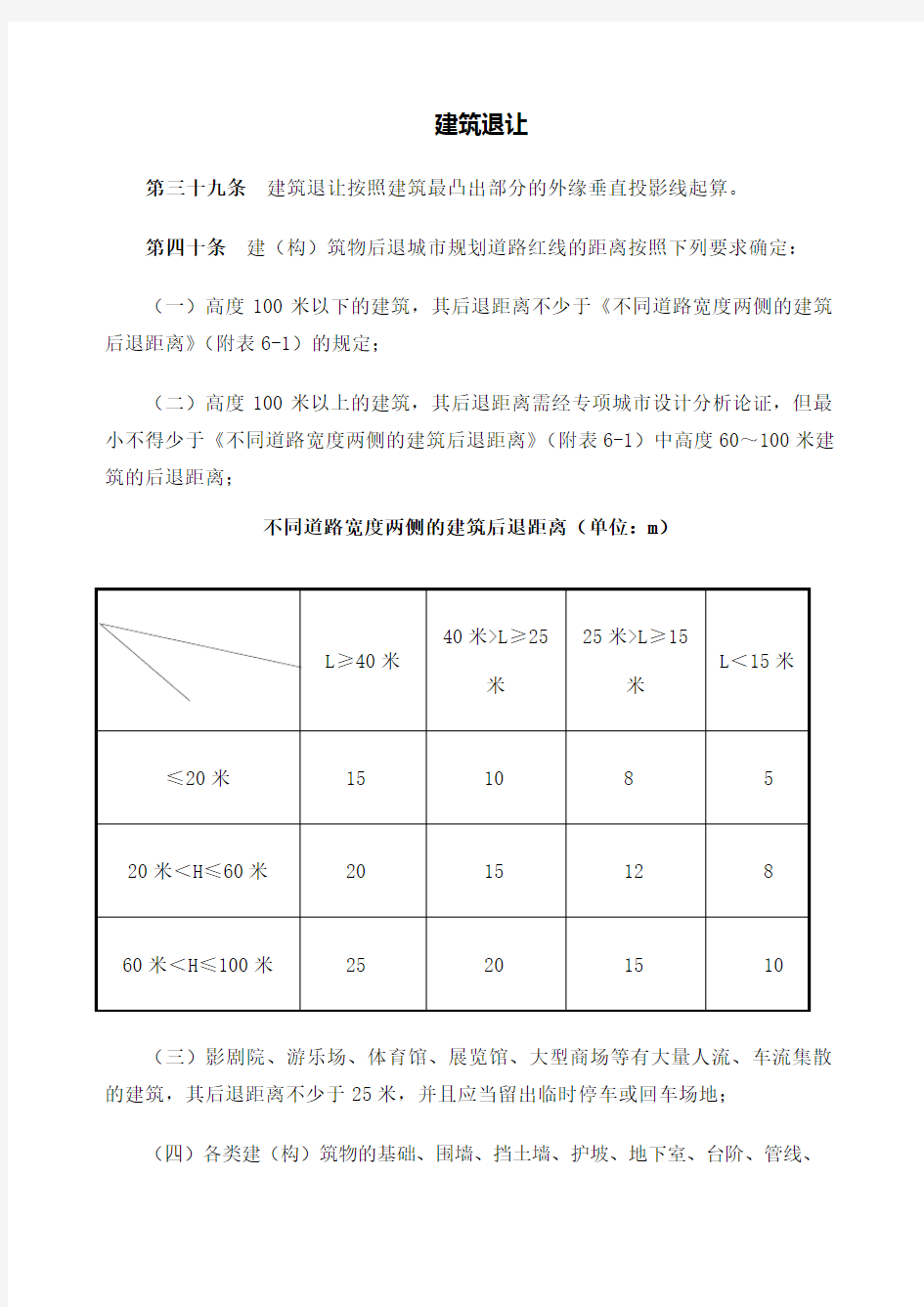

(一)高度100米以下的建筑,其后退距离不少于《不同道路宽度两侧的建筑后退距离》(附表6-1)的规定;

(二)高度100米以上的建筑,其后退距离需经专项城市设计分析论证,但最小不得少于《不同道路宽度两侧的建筑后退距离》(附表6-1)中高度60~100米建筑的后退距离;

不同道路宽度两侧的建筑后退距离(单位:m)

(三)影剧院、游乐场、体育馆、展览馆、大型商场等有大量人流、车流集散的建筑,其后退距离不少于25米,并且应当留出临时停车或回车场地;

(四)各类建(构)筑物的基础、围墙、挡土墙、护坡、地下室、台阶、管线、

阳台、雨蓬、管道井、化粪池及其它附属设施,不得超越城市规划道路红线。围墙、挡土墙、护坡外缘线后退宽度25米以下城市规划道路红线不少于1米,后退宽度25米及以上城市规划道路红线不少于2米;大门后退城市规划道路红线的距离在此基础上应当适当加大,并不得影响城市交通;

(五)城市规划有特殊要求的,建筑退让应当符合经规划行政主管部门批准的相关规划。

新建建筑后退高架桥和匝道结构外边缘的距离应满足附表6-1后退距离,且加大5米退让。

除满足本章规定外,建筑后退公共通道距离不少于2米。

第四十一条建(构)筑物后退规划用地红线的距离,按下列要求确定(附图6-2):

(一)相邻建筑双方各自从规划用地红线起计算后退距离,后退距离不少于本规定第四章第确定的建筑间距的一半,并满足建筑日照标准。

(二)当相邻用地为空地(不临城市规划道路)时,建筑后退规划用地红线的距离不少于以新建建筑为标准计算间距的一半;不影响公共利益且经相邻用地权属单位同意后,建筑后退用地红线的距离可适当减少;

(四)地下室后退规划用地红线的距离,不少于自室外地面至地下室底板底部距离的0.7倍;在满足相关设计规范和技术要求下可适当减少后退距离,但最小不得少于2米;

相邻用地同一权属时,地下室后退规划用地红线的距离可适当减少或者预留连通通道;相邻用地不同权属时,经相邻用地权属单位同意后,地下室后退规划用地红线的距离可适当减少;

(五)围墙不得超越规划用地红线建设。

第四十二条建筑后退城市规划道路交叉口的距离,自城市规划道路红线直线段与曲线段切点的连线算起,高度20米以下的不少于20米,20米以上的不少于30米(附图6-3)。

第四十三条新建建筑突出部分后退人行天桥结构外边缘的距离不少于7米(附图6-4)。

第四十四条建筑后退城市公园绿地的距离不少于10米。当建筑位于公园绿地的北侧时,后退距离可适当减少,但最小不少于5米,并同时满足消防要求。

第四十五条建筑后退城市规划道路沿线绿化控制带的距离不少于5米。

第四十六条建筑后退山体保护绿线的距离不少于20米。

第四十七条建筑后退蓝线、紫线的距离应当符合经批准的专项规划中后退距离的规定。

第四十八条新建建筑按照本章规定进行退让后,还应当符合国家日照标准、消防、环保、防汛、交通、安全等方面的要求。

建筑退让距离

8.3 建筑物的退让控制 8.3.1 除建设用地范围内连接市政管网的管线以外,建筑物正投影外缘不得逾越用地退后红线。 8.3.2 在有城市设计要求的重要商业街区底层设置连续骑楼空间的商业建筑,在满足交通要求前提下可零退线。 8.3.3 建筑物独立地下室外墙面的退后红线距离,应满足消防、地下管线布置、人防疏散、基坑支护和基础施工等技术要求的前提。 8.3.4 沿轨道交通线两侧新建的建筑应符合轨道交通线建设的相关规定和要求。 8.4 建筑物的面宽控制 8.4.1 建筑高度大于18米且小于或等于54米的高层建筑,其最大连续展开面宽不宜大于90米。 8.4.2 建筑高度大于54米的高层建筑,其最大连续展开面宽不宜大于80米。 8.5 公共开放空间规划 8.5.1 高层建筑带有裙房的退让距离:高层部分的退让距离按高层建筑临道路外墙面计;裙房按表4.1.4所列值加5米计,但裙房层数不得超过三层,高度不得超过24米,裙房超过三层或高度超过24米时按高层标准退让。 8.5.2 临宽度在15米以下的步行街或风貌街,临街建筑规划要求修建骑楼,如骑楼部分人行道净宽度不小于3米,净高不低于3.6米时,可不退道路红线。 8.5.3 建筑退让道路红线除满足上述规定外,还须满足城市绿地和市政工程管线规划确定的沿道路控制宽度规定,若两者不一致时,则按最宽退让。 8.5.4 按本标准最低要求建筑退让道路红线部分可以与建设用地同时设计和建设,但须遵守以下规定: 用地内除规划允许建设绿化小品外,不得作停车场、不得修建围墙、门房以及任何其它建筑物、构筑物,如需临道路布置停车位,应在该道路整体规划设计的基础上建设,且不计入配建停车位指标。满足规定退让要求后,主动增加退让道路红线的,纳入有关指标平衡。 8.5.5 道路交叉口处当道路局部放宽时,建筑退让道路红线按原道路等级确定。 8.5.6 重要道路交叉口处建筑退让道路红线,由规划管理部门依据城市设计及交通规划、详细规划等另行确定。 8.5.7 建筑物半地下室、台阶、花池、化粪池、临道路边围墙、大门等退让道路红线满足4.4.1要求。 8.5.8 临时建筑退让道路红线的距离与永久性建筑退让道路红线的距离相同。 8.5.9 30米以上道路沿街面不得设开敝式阳台。 9. 居住建筑控制 9.1 建筑间距、退让 9.1.1 住宅间距,应以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、防灾和管线埋设、视觉卫生等要求,并应符合表9.1.5规定。 9.1.2 建筑间距是建筑物外墙皮之间的最近距离。 9.1.3 建筑高度: (1)平顶房屋建筑高度,按室外地坪至建筑女儿墙高度计算。 (2)坡顶房屋建筑高度,按室外地坪至建筑屋檐和屋脊的平均高度计算。 (3)屋顶上的附属物,如电梯间、楼梯间、水箱、烟囱等,其总面积不超过屋顶面积的25%,且高度不超过4米的不计入高度之内。 ▲ 9.1.4 住宅日照标准应符合表9.1.4规定。 住宅建筑日照标准表9.1.4 注:住宅建筑从居住最低层窗台面计起。 9.1.5 居住建筑间距的限值根据建筑高度分别规定。本规定将居住建筑按高度划分为以下类型: (1)低层——指居住建筑3层及3层以下,建筑高度小于或等于11米;

建筑红线及建筑退让

1. 建筑物的退让控制 1.1 除建设用地范围内连接市政管网的管线以外,建筑物正投影外缘不得逾越用地退后红线。 1.2 在有城市设计要求的重要商业街区底层设置连续骑楼空间的商业建筑,在满足交通要求前提下可零退线。 1.3 建筑物独立地下室外墙面的退后红线距离,应满足消防、地下管线布置、人防疏散、基坑支护和基础施工等技术要求的前提。 1.4 沿轨道交通线两侧新建的建筑应符合轨道交通线建设的相关规定和要求。 2. 建筑物的面宽控制 2.1 建筑高度大于18米且小于或等于54米的高层建筑,其最大连续展开面宽不宜大于90米。 2.2 建筑高度大于54米的高层建筑,其最大连续展开面宽不宜大于80米。 3. 公共开放空间规划 3.1 高层建筑带有裙房的退让距离:高层部分的退让距离按高层建筑临道路外墙面计;裙房按表3.1.4所列值加5米计,但裙房层数不得超过三层,高度不得超过24米,裙房超过三层或高度超过24米时按高层标准退让。 3.2 临宽度在15米以下的步行街或风貌街,临街建筑规划要求修建骑楼,如骑楼部分人行道净宽度不小于3米,净高不低于3.6米时,可不退道路红线。 3.3 建筑退让道路红线除满足上述规定外,还须满足城市绿地和市政工程管线规划确定的沿道路控制宽度规定,若两者不一致时,则按最宽退让。

3.4 按本标准最低要求建筑退让道路红线部分可以与建设用地同时设计和建设,但须遵守以下规定: 用地内除规划允许建设绿化小品外,不得作停车场、不得修建围墙、门房以及任何其它建筑物、构筑物,如需临道路布置停车位,应在该道路整体规划设计的基础上建设,且不计入配建停车位指标。满足规定退让要求后,主动增加退让道路红线的,纳入有关指标平衡。 3.5 道路交叉口处当道路局部放宽时,建筑退让道路红线按原道路等级确定。 3.6 重要道路交叉口处建筑退让道路红线,由规划管理部门依据城市设计及交通规划、详细规划等另行确定。 3.7 建筑物半地下室、台阶、花池、化粪池、临道路边围墙、大门等退让道路红线满足3. 4.1要求。 3.8 临时建筑退让道路红线的距离与永久性建筑退让道路红线的距离相同。 3.9 30米以上道路沿街面不得设开敝式阳台。 4. 居住建筑控制 4.1 建筑间距、退让 4.1.1 住宅间距,应以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、防灾和管线埋设、视觉卫生等要求,并应符合表4.1.5规定。 4.1.2 建筑间距是建筑物外墙皮之间的最近距离。 4.1.3 建筑高度: (1)平顶房屋建筑高度,按室外地坪至建筑女儿墙高度计算。 (2)坡顶房屋建筑高度,按室外地坪至建筑屋檐和屋脊的平均高度计算。

城市建筑间距退让与高度规划管理技术规定

城市建筑间距退让与高度规划管理技术规定 建筑间距的通则 5.1 建筑间距应综合考虑日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生和强制性条文等要求,并结合建设用地的实际情况而确定。 建筑间距计算见附录三第5款,建筑高度确定见附录三第7款,建筑间距图示见附录四。 居住建筑间距 5.2 平行布置的低层、多层、中高层居住建筑的间距:①朝向为南北向的〔指正南北向和南偏东(西)45度以内(含45度),下同〕,其间距在旧区不小于南侧建筑高度的0.8倍,在新区不小于1.0倍。②朝向为东西向的〔指正东西向和东(西)偏南45度以内(不含45度),下同〕,其间距在旧区不小于该两幢建筑平均高度的0.7倍,在新区不小于该两幢建筑平均高度的0.8倍。③低层居住建筑之间的最小正向间距为6米,低层居住建筑与多层、中高层居住建筑的最小正向间距为9米。 5.3 垂直布置的低层、多层、中高层居住建筑的间距:①南北向的间距,不小于南侧建筑高度的0.5倍,且其最小不小于该两幢建筑平均高②东西向的间距,米。6值为

度的0.5倍,且其最小值为6米。③建筑山墙(或建筑短边,下同)宽度16米以下的,其间距按垂直布置的建筑控制;建筑山墙宽度大于16米的,其间距按平行布置的居住建筑控制。 5.4 既非平行也非垂直布置时低层、多层、中高层居住建筑的间距:①当两幢建筑的夹角小于或等于30度时,其最小间距按平行布置的居住建筑控制;②当两栋建筑的夹角大于30度,小于或等于60度时,最小间距不小于南侧建筑高度(当东西向时采用该两幢建筑平均高度)的0.7倍;③当两幢建筑的夹角大于60度时,其最小间距按垂直布置的居住建筑控制。 5.5 平行布置的高层居住建筑与高层居住建筑的间距:①南北向布置的,旧区间距为24+0.3(Hs-30)米,新区为30+0.3(Hs-30)米(Hs为南侧建筑高度)。②东西向布置的,间距为24+0.2(Hp-30)米(Hp为该两幢建筑平均高度)。 5.6 平行布置的高层居住建筑与中高层、多层、低层居住建筑的间距:①当高层居住建筑位于中高层、多层、低层居住建筑的南侧时,旧区建筑间距为24+0.3(H-30)米,新区建筑间距为30+0.3(H-30)米(H为高层建筑高度)。②当高层居住建筑位于中高层、多层、低层条款的规定控制,且最小间5.2居住建筑的北侧时,按. 距为13米。③当高层居住建筑位于中高层、多层、低层居

建筑退让规定

建筑退让 第三十九条建筑退让按照建筑最凸出部分的外缘垂直投影线起算。 第四十条建(构)筑物后退城市规划道路红线的距离按照下列要求确定: (一)高度100米以下的建筑,其后退距离不少于《不同道路宽度两侧的建筑后退距离》(附表6-1)的规定; (二)高度100米以上的建筑,其后退距离需经专项城市设计分析论证,但最小不得少于《不同道路宽度两侧的建筑后退距离》(附表6-1)中高度60~100米建筑的后退距离; 不同道路宽度两侧的建筑后退距离(单位:m) (三)影剧院、游乐场、体育馆、展览馆、大型商场等有大量人流、车流集散的建筑,其后退距离不少于25米,并且应当留出临时停车或回车场地; (四)各类建(构)筑物的基础、围墙、挡土墙、护坡、地下室、台阶、管线、阳台、雨蓬、管道井、化粪池及其它附属设施,不得超越城市规划道路红线。围墙、挡土墙、护坡外缘线后退宽度25米以下城市规划道路红线不少于1米,后退宽度25米

及以上城市规划道路红线不少于2米;大门后退城市规划道路红线的距离在此基础上应当适当加大,并不得影响城市交通; (五)城市规划有特殊要求的,建筑退让应当符合经规划行政主管部门批准的相关规划。 新建建筑后退高架桥和匝道结构外边缘的距离应满足附表6-1后退距离,且加大5米退让。 除满足本章规定外,建筑后退公共通道距离不少于2米。 第四十一条建(构)筑物后退规划用地红线的距离,按下列要求确定(附图6-2): (一)相邻建筑双方各自从规划用地红线起计算后退距离,后退距离不少于本规定第四章第确定的建筑间距的一半,并满足建筑日照标准。 (二)当相邻用地为空地(不临城市规划道路)时,建筑后退规划用地红线的距离不少于以新建建筑为标准计算间距的一半;不影响公共利益且经相邻用地权属单位同意后,建筑后退用地红线的距离可适当减少; (四)地下室后退规划用地红线的距离,不少于自室外地面至地下室底板底部距离的0.7倍;在满足相关设计规范和技术要求下可适当减少后退距离,但最小不得少于2米; 相邻用地同一权属时,地下室后退规划用地红线的距离可适当减少或者预留连通通道;相邻用地不同权属时,经相邻用地权属单位同意后,地下室后退规划用地红线的距离可适当减少; (五)围墙不得超越规划用地红线建设。 第四十二条建筑后退城市规划道路交叉口的距离,自城市

建筑退让

第六章建筑物退让 第三十四条沿建筑基地用地界线和沿城市道路、公路、河道、铁路两侧以及电力线路保护区范围内的建筑物,其退让距离除必须符合消防、防汛、交通安全和经批准的控制性详细规划等方面的要求外,应同时符合本章的规定。 第三十五条全市38条主要道路两侧建筑退让道路红线应符合第十一章《附录五》要求,其他城市道路两侧建筑退让道路红线的最小距离应符合表6.1。 建筑控制线退让城市道路红线的最小距离表 6.1

第三十六条沿建筑基地用地界线的建筑物,其离界距离应按以下规定控制。离界距离小于消防间距时,应按消防间距的规定控制。 (一)各类建筑离用地界线的距离,应按表 6.2规定的建筑物高度的倍数控制,但不得小于最小距离。 各类建筑距用地界线的最小距离表6.2 注2.主、次采光面见第十一章《附录四》第2款。 (二)相邻用地已建、在建或已作规划报建的,建筑离用地界线的距离,除应符合表6.2的规定外,还应保证用地内及相邻用地内居住建筑(含三十一条所列建筑类型)的日照间距。其它情况下,建筑离用地界线的距离,除应符合表6.2的规定外,还应不少

于用地内及相邻用地内居住建筑(含三十一条所列建筑类型)所需日照间距的0.35倍。 (三)地下建筑物离用地界线的距离,除城市规划行政管理部门批准外,不得超出建筑红线,且其最小值不能小于5米。 第三十七条影剧院、体育馆、博物馆、大型商场等有大量人流、车流集散的各类建筑,应在建筑红线内增设集散广场,集散广场的大小由城市规划行政主管部门根据建筑对道路交通的影响,核准确定。 第三十八条道路交叉口四周围的建筑物后退道路规划红线的距离,除满足第三十六条的要求外,还必须满足交叉口视距三角形的要求(见第十一章《附录二》第7款)。 第三十九条在规定的后退道路规划红线距离内,不得设置零星建筑物,也不允许建筑突出物,包括台阶、平台、窗井、及地下建筑及建筑基础等。雨篷、招牌、灯饰等经城市规划行政主管部门批准可外挑,但其离室外地面的净空高度不宜小于3.5m。 第四十条河道两岸除港口码头建筑(按港口总体规划布局执行)外,从防洪提外坡堤顶算起,东江、东江北干流、倒运海水道、东江南支流石龙-东城大王洲段、东江南支流道滘大公洲-狮子洋段、赤窖口河、太阳洲西海两岸的新建建筑退让距离为50m;东引河、

惠州建筑退线规定

建筑红线 建筑红线,也称“建筑控制线”,指城市规划管理中,控制城市道路两侧沿街建筑物或构筑物(如外墙、台阶等)靠临街面的界线。任何临街建筑物或构筑物不得超过建筑红线。 建筑红线由道路红线和建筑控制线组成。 道路红线是城市道路(含居住区级道路)用地的规划控制线; 建筑控制线是建筑物基底位置的控制线。 基地与道路邻近一侧,一般以道路红线为建筑控制线,如果因城市规划需要,主管部门可在道路线以外另订建筑控制线,一般称后退道路红线建造。任何建筑都不得超越给定的建筑红线。 《民用建筑设计通则》(JGJ37—87)规定建筑物的台阶、平台、窗井、地下建筑及建筑基础,除基地内连通城市管线以外的其它地下管线不允许突出道路红线。允许突出道路红线的建筑突出物:1.在人行道地面上空: (1)2米以上允许突出窗扇、窗罩,突出宽度不大于0.4米; (2)2.50米以上允许突出活动遮阳,突出宽度不应大于人行道宽度减1米,并不应大于3米; (3)3.50米以上允许突出阳台,凸形封窗、雨棚、挑檐,突出宽度不应大于1米; (4)5米以上允许突出雨棚、挑檐,突出宽度不应大于人行道宽减1米,并不大于3米。 2.在无人行道的道路上空: (1)2.50米以上允许突出窗扇、窗罩,突出宽度不应大于0.4米; - 1 -

(2)5米以上允许突出雨棚、挑檐,突出宽度不应大于1米。 建筑红线及建筑退让(总结版)征地红线最大,规划部门根据征地红线及环境划出用地红线有时候规划部门还会给你粗略的建筑红线,精确的建筑红线,还是得自己根据用地红线及建筑本身和环境来进行计算确定。(比如,规划部门画了建筑红线退用地红线3米,但你设计的是高层,考虑到消防、日照、卫生防疫等关系,实际需要退用地红线9米才能满足各方面要求,因此你真正的建筑红线是在9米的地方,而不是规划部门给的3米处。不过图中表达的建筑红线还是画在3米的地方,实际布置建筑的时候却不能超过9米。)道路红线其实是一种环境制约,遇到了就按当地规划部门要求退就可以了。 具体的数字,这个是规划部门的事,我们做了不主。 建筑退线,当时有人和我讲是五线: 红线——征地红线、用地红线、道路红线(包括铁路,高速高架,航空航道)。 蓝线——天然水体后退线(包括河口线这一定义,一是为了防止建筑影响天然水体,具体太近了,就成了天然垃圾框了,二是为了在河、湖边上来点绿化,美化环境,三是为了某些与外界相通的水体,防洪需要,必须退到某个高度,某个距离,防止水位升高,以及水位升高时带来的河堤苏松滑坡。) 绿线——退让出的绿化带宽度,及退让原有绿地的距离。 黄线——电力高压线,煤气管道运输线等,我想通讯信号范围也可以算在这里。 紫线——俗称古建保护距离,反正就是这些古董级东西必须退- 2 -

建筑退让要求规范

国家现行住宅日照标准 住宅室内的日照标准,一般根据冬至日或大寒日的有效日照时数来衡量。 国家2002年修订的《城市居住区规划设计规范》明确了城市住宅的最低采光标准。此规范将我国划分为7个建筑气候区,按建筑气候分区和城市规模大小将日照标准分为3个档次,即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候区的大城市不低于大寒日日照两小时,第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候区的中小城市和第Ⅳ气候区的大城市不低于大寒日日照3小时,第Ⅳ气候区的中小城市和第Ⅴ、Ⅵ气候区的各级城市不低于冬至日日照1小时。 2002年,建设部对《工程建设标准强制性条文》进行修订。其中要求,住宅日照应符合如下标准:大寒日不少于两小时,冬至日不少于1小时,旧区改建项目内新建住宅日照可酌情降低,但不宜低于大寒日照1小时的标准。 <石市城市规划管理条例>细则 第三十九条建筑间距应符合《建筑间距和退距管理技术规定》(附件1)的有关规定。多层居住建筑间距按1.55倍的间距系数确定。高层居住建筑间距按计算机日照分析结果确定,日照标准应满足大寒日有效日照不低于2小时,其中旧城区新建项目内可酌情降低,但不应低于大寒日有效日照1小时。托儿所、幼儿园的生活用房,应保证冬至日满窗日照的有效时间不少于3小时。医院、疗养院的病房和疗养室、中小学的教学楼和老年建筑的主要居室应保证冬至日日照的有效时间不少于2小时。非居住建筑间距按照视距卫生、消防、环境保护、工程管线、人防疏散、建筑保护、施工安全等要求综合确定。 第四十三条建筑退让地界的距离及建筑间距在用地特别局促的地段,在保证日照、消防等强制性要求的前提下,允许相邻单位协议确定。 第八十五条本细则中下列用语的含义为: 建筑间距:两栋相邻建筑物主外墙之间的最小水平距离。多‘‘层建筑外墙突出部分超过其总长度二分之一时,按凸出部位计起(含阳台)。

建筑退让建设用地边线距离

第三节建筑退让建设用地边线距离 2.3.1 定义 退线距离:系指建筑物后退各种规划控制线(包括:规划道路、绿化隔离带、铁路隔离带、河湖隔离带、高压走廊隔离带)的距离。 退界距离:系指建筑物后退相邻单位建设用地边界线的距离。 城市道路:系指在总体规划和分区土地使用规划中已确定的及详细规划中规定的主干道、次干道、支路。 建筑工程与城市道路之间的距离:系指建筑物临城市道路一侧最突出部分与道路红线之间的水平方向的垂直距离。 城市道路宽度:系指该道路两侧规划红线之间的水平方向的垂直距离。 现有城市道路路面边线:当路面为单幅路时,系指路牙线;当路面为三幅路(机动车道与非机动车道之间以隔离带分隔)时,系指非机动车道路牙线。 2.3.2 退让规划道路红线距离 一般规定: 1.不允许突入道路红线的建筑突出物:建筑物的台阶、平台、窗井、坡道、花池、散水、地下室进排风口、地下建筑及建筑基础;除基地内连接城市管线以外的其它地下管线。 2.允许突入道路红线的建筑突出物: (1)在人行道地面上空:2米以上允许突出窗扇、窗罩,突出宽度不应大于0.40米; 2.50米以上允许突出活动遮阳,突出宽度不应大于人行道宽减1米,并不应大于3米; 3.50米以上允许突出阳台、凸形封窗、雨棚、挑檐,突出宽度不应大于1米;5米以上允许突出雨棚、挑檐,突出宽度不应大于人行道宽减1米,并不应大于3米。 (2)在无人行道的道路路面上空:2.50米以上允许突出窗扇、窗罩,突出宽度不应大于0.40米;5米以上允许突出雨棚、挑檐,突出宽度不应大于1米。 (3)建筑突出物与建筑本身应有牢固的结合,建筑物和建筑突出物均不得向道路上空排泄雨水。 (4)骑楼、过街楼和沿道路红线的悬挑建筑,其净高、宽度等应符合城市规划行政部门的统一规定。属于公益上有需要的建筑和临时性建筑,经主管部门批准,可突入道路红线建造。 3.退让城市主、次干道的距离: (1)规划市区范围内的三环路、四环路和外环路(即公路一环路)以及北京地区的公路二环路,通过城镇地区(包括北京城市总体规划方案中规划为城镇建设地区,下同)的路段,按规划干道红线的要求控制建设;通过平原农业区的路段,以规划干道红线为准,两侧向外分别各划100米为绿化隔离带。 (2)以规划市区二环路为起点,向外放射的九条规划主干道,通过城镇地区的路段,按规划干道红线的要求控制建设;通过平原农业区的路段(直到北京辖区边界,下同),以规划干道红线为准,两侧向外分别各划100米为绿化隔离带。 (3)总体规划规定的次干道,通过城镇地区的路段,按规划干道红线的要求控制建设;通过平原农业区的路段,以规划干道红线为准,两侧向外分别各划70米为绿化隔离带。 (4)规划规定需修建立交的干道路口,位于城镇地区的,按规划立交红线的要求控制建设;位于农业区的,应按规划立交红线向外划100米为绿化隔离带。 (5)已经正式列入全市"进京第一印象"工程的"五河十路" 绿色通道建设工程按照市政

建筑红线及建筑退让(总结)

建筑红线及建筑退让(总结) 规划部门根据征地红线及环境划出用地红线,征地红线最大, 有时候规划部门还会给你粗略的建筑红线,精确的建筑红线,还是得自己根据用地红线及建筑本身和环境来进行计算确定。 (比如,规划部门画了建筑红线退用地红线3米,但你设计的是高层,考虑到消防、日照、卫生防疫等关系,实际需要退用地红线9米才能满足各方面要求,因此你真正的建筑红线是在9米的地方,而不是规划部门给的3米处。不过图中表达的建筑红线还是画在3米的地方,实际布置建筑的时候却不能超过9米。) 道路红线其实是一种环境制约,遇到了就按当地规划部门要求退就可以了。 具体的数字,这个是规划部门的事,我们做了不主。 2006年6月21日 建筑退线,当时有人和我讲是五线,红线——征地红线,用地红线,道路红线(包括铁路,高速高架,航空航道)。 蓝线——天然水体后退线(包括河口线这一定义, 一是为了防止建筑影响天然水体,具体太近了,就成了天然垃圾框了, 二是为了在河、湖边上来点绿化,美化环境, 三是为了某些与外界相通的水体,防洪需要,必须退到某个高度,某个距离,防止水位升高,以及水位升高时带来的河堤苏松滑坡。) 绿线——退让出的绿化带宽度,及退让原有绿地的距离 黄线——电力高压线,煤气管道运输线等,我想通讯信号范围也可以算在这里 紫线——俗称古建保护距离,反正就是这些古董级东西必须退的。 建筑防火间距,日照间距,(这两点都有相关规范规定) 建筑卫生防疫距离,应该会有规定,可能是我孤陋寡闻,还没见到, 建筑防干扰视线距离,(防干扰视线距离,技术措施中规定是18米,这特别是住宅与住宅之间,两个窗户对望,距离太近了,就没隐私了,整天拉着窗帘,那这房间也太闷了点, 呵呵,我是喜欢能看到天空的地方,要我整天住在拉着窗帘看不到外面的房间里,我会憋死的) 这一部分都是新建的根据原有的,新规划的根据原规划的, 如果相邻地块未明确用地性质,则按大家一半分担。 其他就是建筑本身的要求,建筑功能(比如幼儿园的服务半径,那就要求做在这个圆里面),建筑视线,需要看到什么(比如今年的注册考试,二级的场地和一级的住宅设计里都有这样的要求。) 征地红线范围最大,至于怎么定的,那就要问规划部门了。 用地红线,规划部门根据征地红线,根据周边环境初步划的范围,用地红线小于等于征地红线,用地红线是各经济技术指标的分母,所以它的面积必须明确,否则建筑密度建筑容积率都没办法定了。但用地红线并非你建筑实际可建线。其范围也是规划部门定的。 道路红线,其实和前面两条线没任何关系。只是和地块有关系的道路用地的边界线。不要以为道路只会和地块边线相邻,道路也有可能横穿地块。 如果规划部门没有对相邻地块作出性质确定,则按本地块确定,本地块为高层住宅,那相邻地块也当成是高层住宅进行考虑。本地块为多层住宅,那相邻地块也按多层住宅考虑……。首先,确保规划部门要求的距离,然后考虑消防、卫生防疫、视线距离等因素,最后考虑日

建筑红线及建筑退让(总结版)

建筑红线及建筑退让(总结版) 征地红线最大, 规划部门根据征地红线及环境划出用地红线 有时候规划部门还会给你粗略的建筑红线,精确的建筑红线,还是得自己根据用地红线及建筑本身和环境来进行计算确定。 (比如,规划部门画了建筑红线退用地红线3米,但你设计的是高层,考虑到消防、日照、卫生防疫等关系,实际需要退用地红线9米才能满足各方面要求,因此你真正的建筑红线是在9米的地方,而不是规划部门给的3米处。不过图中表达的建筑红线还是画在3米的地方,实际布置建筑的时候却不能超过9米。) 道路红线其实是一种环境制约,遇到了就按当地规划部门要求退就可以了。 具体的数字,这个是规划部门的事,我们做了不主。 2006年6月21日 建筑退线,当时有人和我讲是五线,红线——征地红线,用地红线,道路红线(包括铁路,高速高架,航空航道)。 蓝线——天然水体后退线(包括河口线这一定义, 一是为了防止建筑影响天然水体,具体太近了,就成了天然垃圾框了, 二是为了在河、湖边上来点绿化,美化环境, 三是为了某些与外界相通的水体,防洪需要,必须退到某个高度,某个距离,防止水位升高,以及水位升高时带来的河堤苏松滑坡。) 绿线——退让出的绿化带宽度,及退让原有绿地的距离 黄线——电力高压线,煤气管道运输线等,我想通讯信号范围也可以算在这里 紫线——俗称古建保护距离,反正就是这些古董级东西必须退的。 建筑防火间距,日照间距,(这两点都有相关规范规定) 建筑卫生防疫距离,应该会有规定,可能是我孤陋寡闻,还没见到, 建筑防干扰视线距离,(防干扰视线距离,技术措施中规定是18米,这特别是住宅与住宅之间,两个窗户对望,距离太近了,就没隐私了,整天拉着窗帘,那这房间也太闷了点, 呵呵,我是喜欢能看到天空的地方,要我整天住在拉着窗帘看不到外面的房间里,我会憋死的) 这一部分都是新建的根据原有的,新规划的根据原规划的, 如果相邻地块未明确用地性质,则按大家一半分担。 其他就是建筑本身的要求,建筑功能(比如幼儿园的服务半径,那就要求做在这个圆里面),建筑视线,需要看到什么(比如今年的注册考试,二级的场地和一级的住宅设计里都有这样的要求。) 征地红线范围最大,至于怎么定的,那就要问规划部门了。 用地红线,规划部门根据征地红线,根据周边环境初步划的范围,用地红线小于等于征地红线,用地红线是各经济技术指标的分母,所以它的面积必须明确,否则建筑密度建筑容积率都没办法定了。但用地红线并非你建筑实际可建线。其范围也是规划部门定的。 道路红线,其实和前面两条线没任何关系。只是和地块有关系的道路用地的边界线。不要以为道路只会和地块边线相邻,道路也有可能横穿地块。

建筑间距与退让距离)

4建筑间距与退让距离 4.1建筑间距按本地区日照条件、建筑物朝向、建筑属性及毗邻建筑之间的相互关系,并综合考虑满足日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求综合确定。 4.2住宅建筑间距应保证受遮挡的住宅获得日照要求的居住空间,其大寒日有效日照时间不应低于3小时;旧区的住宅建筑日照标准可适当降低,但不应低于大寒日有效日照时间1小时的标准。 4.3建筑物朝向按以下规定确定: 4.3.1建筑平面的长边或主要通风、采光面朝正南北或由正南北方向偏东(西)的角度≤45度以内的,为南北朝向。 4.3.2建筑平面的长边或主要通风、采光面朝正东西或由正东西方向偏南(北)的角度≤45度以内的,为东西朝向。 4.4两栋建筑物夹角≤30度时,建筑间距按平行布置要求控制;两栋建筑物夹角>60度时,建筑间距按垂直布置要求控制;两幢建筑物夹角>30度,≤60度时,建筑间距按非平行非垂直要求控制。 4.5居住建筑间距应符合以下规定。 4.5.1中高层及以下建筑间距: (1)平行布置:

新区:南北向≥1.0H(南侧或东侧建筑高度,下同),东西向≥0.8H; 旧区:南北向≥0.8H,东西向≥0.7H; 南侧为面宽<25米点式住宅时,≥0.8H。 (2)非平行非垂直布置:按平行布置0.9倍控制。 (3)垂直布置: 新区:南北向≥0.8H,东西向≥0.7H; 旧区:南北向≥0.7H,东西向≥0.6H; 建筑山墙面>14米的,其间距按平行布置间距要求控制。 4.5.2高层建筑间距: (1)平行布置:南北向:新区≥30+0.3(H-30)米,旧区≥24+0.3(H-30)米。东西向:≥24+0.2(H-30)米。 (2)非平行非垂直布置:按平行布置0.9倍控制。 (3)垂直布置:当山墙面宽≤14米时,间距≥15米;但当侧面有居室窗户时,间距≥20米;当山墙面宽>14米时,按平行布置时的间距控制。 4.5.3高层建筑与中高层建筑间距: 根据南侧或东侧建筑类型分别按4.5.1条款和4.5.2条款对应进行控制。但最小间距不应<13米。 4.5.4住宅建筑侧面间距:

建筑退让道路红线距离规定[1]

(一)建筑退让道路红线的最小距离应符合表14 的规定。 表14 建筑退离城市道路红线距离 (二)城市道路交叉口四周的建筑红线退让道路规划红线距离,原则上按表14 规定较宽道路数据控制(以交叉口道路规划红线圆曲线切点连线为基准线起算)。已批规划或特殊地块则尊重历史,按原规定控制。 (三)城市主、次干道上附带商业用途裙楼的高层建筑退让城市道路红线在满足表14 规定的同时,还应符合以下规定:裙房按表14所列值加5米计;高层主体部分退缩起点为10米,高度每增加一

层(高层建筑指10层及10层以上的居住建筑,或其它民用建筑高度≥24米的民用建筑),增加退缩0.3米。 (四)广清大道与清远大道两侧建筑退缩距离原则上需满足本条第(一)、(二)、(三)项退让城市主干道的要求,已批规划或因道路建设时置换土地的地块仍按原规定的以道路控制线控制,无需增加退缩。 (五)新建影剧院、游乐场、体育馆、展览馆、大型商场(建筑面积大于3000平方米的集中式商场)等有大量人流车流集散的多、低层建筑(含高层建筑裙房),其临城市道路的主要出入口后退城市道路红线不小于20 米后,同时增设集散广场,并留出临时停车或回车场地,其增加的退让距离,按规模大小个案确定。 第二十条建筑退让城市高架路、立交、高速公路 (一)沿城市高架道路两侧新建、改建、扩建的居住建筑,其沿高架道路主线边缘线后退距离不得小于35米;其沿高架道路匝道边缘线后退距离不得小于25米。 (二)建筑物相邻城市立交,建筑退让立交匝道边缘线的距离应不少于30米。交叉口设有立交控制线的,建筑退让立交控制线:多层、低层建筑不少于6米,中高层建筑不少于9米,高层建筑主体不少于13米,并应符合消防、抗震、安全等相关要求。 (三)距高速公路50米范围内,除停车场、加油站等服务设施外,不得布置任何建筑物。

城市规划中建筑的规范

城市规划中建筑的规范 第八章建筑容量及建筑物退让控制 第二十一条建筑基地的建筑容量控制指标,应按照本章有关规定执行(具体指标见表3)。所有建设工程项目,必须编制详细规划,经批准后实施。 建筑密度和建筑容积率控制指标表 表3 旧城改造区新城区 D FAR D FAR 低层独立式住宅---- 低层拼接式住宅30% 1.230% 1.2 居住建筑(含酒店式公寓)多层20% 1.628% 1.5高层28% 4.025% 3.0 商贸、办公(含旅馆、公寓式办公)多层45% 2.840% 2.5高层40% 5.535% 5.0 大型超市-50% 3.545% 3.0 工业建筑(一般通用厂房)仓储建筑参照《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24 号的规定执行 公共绿地参照《公园内部用地比例》的规定执行 注:1、D—建筑密度,FAR—建筑容积率,两者不宜同时取最大值; 2、本表仅适用于未编制控制性详细规划的单一基地; 3、本表规定的指标取值为上限,但工业建筑为下限。

第二十二条建筑退用地红线和城市道路、河道、铁路两侧以及电力线路保护区范围的距离,应满足消防、地下管线、交通安全、防灾、绿化和工程施工等方面的规范以及由市城乡规划主管部门制定的相关规划要求。 第二十三条地下建筑离用地边界距离不宜小于地下建筑埋置 深度(自室外地平面至地下建筑底板的距离)的0.7倍。按上述距离要求退让相邻用地边界确有困难的,其距离可适当缩小,但应不小于3米,且维护桩和自用管线不得超过基地界限。 沿城市道路两侧,地下建筑退让道路红线应不小于5米。沿路地下建筑退让小于主体建筑退让的,其顶面标高应设在地面正负零以下。 第二十四条铁路两侧的建筑工程距离铁路轨道外侧边缘不宜 小于50米(铁路附属工程设施项目除外)。 第二十五条沿建筑用地边界的建筑物,在对等退让的原则下,其离界距离按以下规定控制,但离界距离小于消防间距的,应按消防间距的规定控制。 (一)低层建筑退让自用地边界,各边均不得少于3米; (二)多层建筑退让自用地边界,北侧不少于12.5米,南侧不小于7米,东西均不得少于3米;且同时满足日照、消防间距要求。 (三)高层建筑退让自用地边界,北侧不少于20米,南侧不小于10米,东西均不得少于6.5米;且同时满足日照、消防间距要求。

建筑规划相关建筑规范

建筑规划相关建筑规范 一、有关设计规范综合 注意:1. 在理解规范的基础上灵活、合理地使用规范; 2.保持与现行规范的同步 1.民用建筑设计通则(JGJ 37-87) 第二章城市规划对建筑的要求 第二节建筑突出物 第 2.2.1条不允许突入道路红线的建筑突出物 一、建筑物的台阶、平台、窗井。 二、地下建筑及建筑基础。 三、除基地内连接城市管线以外的基它地下管线。 第三节建筑高度 第2.3.2条不计入建筑控制高度的部分。 建筑高度:平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算; 坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算; 下列突出物不计入建筑高度内: 局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间及烟囱等,在城市一般建设地区可不计入建筑控制高度,但突出部分的高度和面积比例应符合当地城市规划实施条例的规定;当建筑处在本通则第一章第1.0.7条第九款所指的建筑保护区、建筑控制地带和上条第三款有净空要求的控制区时,上述突出部分仍应计入建筑控制高度。 第三章建筑总平面 第二节通路 第3.2.1条基地内通路 一、基地内应设通路与城市道路相连接。通路应能通达建筑物的各个安全出口 及建筑物周围应留的空地。

第3.2.3条通路与建筑物间距 基地内车行路边缘至相邻有出入口的建筑物的外墙间的距离不应小于3m。 第四章建筑物设计 第一节室内净高 第4.1.1条室内净高 一、室内净高应按地面至吊顶或楼板底面之间的垂直高度计算;楼板或屋盖的下 悬构件影响有效使用空间者,应按地面至结构下缘之间的垂直高度计算。 二、建筑物各种用房的室内净高应按单项建筑设计规范的规定执行。地下室、贮 藏室、局部夹层、走道及房间的最低处的净高不应小于2m。 第二节楼梯、台阶、坡道、栏杆 第4.2.1条楼梯 二、梯段净宽除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽 应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。——即不小于1.1米 注:0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。 三、梯段改变方向时,平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽。当有搬运大型 物件需要时应再适量加宽。 四、每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级。 五、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。 注:梯段净高为自踏步前缘线(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m 范围内)量至直上方突出物下缘间的铅垂高度。 十、楼梯踏步的高度比应符合表4.2.1的规定。公共楼梯最小宽260mm,高170mm。 第4.2.2条台阶 一、公共建筑的室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m, 踏步数不应少于2级。 第4.2.4条栏杆 二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过 1.20m

建筑退让

路段上建筑物退让城市道路红线控制表 备注: 1.表中数字为控制的下限值。 2.建筑物退让距离,以建筑物及建筑外挑部分沿城市道路一侧实际投影线计算。

哈尔滨市人民政府关于印发哈尔滨市松北新区规划管理技术规定等五个相关规定的通知 哈政综〔2003〕64号 哈尔滨市人民政府关于印发哈尔滨市松北新区 规划管理技术规定等五个相关规定的通知 各有关区、县(市)人民政府,市政府各有关委、办、局: 经市政府领导同意,现将《哈尔滨市松北新区规划管理技术规定》、《哈尔滨市松北新区分区域控制规划管理的规定》、《哈尔滨市松北新区消防给水设施设置的有关规定》《哈尔滨市松北新区中水工程有关规定》和《哈尔滨市松北新区综合管廊建设规定》等五个相关规定印发给你们,请认真贯彻执行。 二OO三年十月三十一日 哈尔滨市松北新区规划管理技术规定 第一章总则 第一条为加强松北新区城市建设规划管理,保证城市规划的实施,依据《中华人民共和国城市规划法》、《黑龙江省实施<中华人民共和国城市规划法>办法》、《哈尔滨市城市规划管理条例》、哈尔滨市城市总体规划和哈尔滨市松北新区前进松浦分区规划,结合松北新区实际,特制定本规定。 第二条本规定适用于松北新区城市规划区内各项建设工程。临建工程和个人建房按相关法规及具体规划要求执行。 第三条编制详细规划(控制性详细规划和修建性详细规划)及建筑单体设计应符合本规定。 第二章生态型居住社区 第四条生态居住社区环境建设 整体开发的居住社区应保护原有的地形、地貌、湿地、树木和河流,绿地率不得低于40%。社区内集中绿地绿化布局应体现均布共享的原则,绿化植物选择要考虑季相变化,做到花、草、乔、灌结合与针、阔混交,其中乔木栽植比例不得低于绿地总面积的1/3;集中绿地内应结合现状地形、地貌,适当拓宽河道,加大湖面,营造水体环境,面积一般不得低于绿地总面积的1/4;集中绿地应向社会开放。 第五条建筑风格、外装饰及色彩 建筑风格及庭院布局应体现北方寒地特点及现代欧式风格。建筑外装饰应采用高档石材、金属装饰板、高档涂料、玻璃幕墙等高标准装饰材料。建筑立面与色调应明快、美观,在统一的基调中寻求和谐与变化。 第六条开发强度

建筑退让距离相关说明

4.3.3沿城市道路两侧新建、改建建筑物,其后退规划道路红线的距离按下列规定执行:(一)凡已编制控制性详细规划或修建性详细规划,并已经法定程序审查批准地段的沿街新建、改建建筑物,后退规划道路红线距离,必须按规划要求执行。 (二)未编制控制性详细规划或修建性详细规划地段,沿街两侧新建、改建建筑物,后退道路红线的距离,由城市规划行政主管部门根据城市道路职能、等级、建筑物建设规模、使用性质等情况确定,但最小后退道路红线距离必须符合下列要求: 1、主、次干道两侧新建高层建筑应按其建筑高度由规划道路红线向后退至以下标准:50米以下建筑为10~12米,50至80米的建筑为12-15米,80米以上的建筑不少于15米。 2、沿城市主、次干道两侧新建多、低层建筑的,退让道路红线应为:主干道不少于8米,次干道不少于5米,支路不少于3米。 3、新建有大量人流、车流集散的公共建筑,除应满足4.3.3(二)款1、2条要求外,其主要出入口面,后退规划道路红线不少于10米,并按规范留出临时停车和回车的场地。在老城区内后退道路红线确有困难的,经城市规划行政主管部门批准,可适当减少后退距离,但不得少于应退距离的80%。 4、工业厂房、仓库、生产(生活)管理用房等,在满足基本使用要求的前提下,由城市规划行政主管部门确定后退规划道路红线的距离,但最少不得少于4米。 5、经城市规划行政主管部门批准,临城市主干道修建的围墙,必须后退规划道路红线不少于6米;临次干道、支路修建的围墙,后退规划道路红线不少于4和2米。其形式应美观、通透,不临道路修建的围墙,不得超过其用地界线。 城区建筑物后退现状道路红线距离标准(m)表4.3.3

建筑退让规定

建筑退让 第三十九条 建筑退让按照建筑最凸出部分的外缘垂直投影线起算。 第四十条 建(构)筑物后退城市规划道路红线的距离按照下列要求确定: (一)高度 米以下的建筑,其后退距离不少于《不同道路宽度两侧的建筑后退距离》(附表 )的规定; (二)高度 米以上的建筑,其后退距离需经专项城市设计分析论证,但最小不得少于《不同道路宽度两侧的建筑后退距离》(附表 )中高度 ~ 米建筑的后退距离; 不同道路宽度两侧的建筑后退距离(单位: ) (三)影剧院、 游乐场、 体育馆、展览馆、大型商场等有大量人流、车流集散的建筑,其后退距离不少于 米,并且 应当留出临时停车 或回车场地; (四)各类建(构)筑物的基础、围墙、挡土墙、护坡、地下室、台阶、管线、阳台、雨蓬、管道井、化粪池及其它附属设施,不得超越城市规划道路红线。围墙、挡土墙、护坡外缘线后退宽度 米以下城市规划道路红线不少于 米,后退宽度 米及以上城市规划道路红线不少于 米;大门后退城市规划道路红线的距离在此基础上应当适当加大,并不得影响城市交通; (五)城市规划有特殊要求的,建筑退让应当符合经规划行政主管部门批准的相关规划。 新建建筑后退高架桥和匝道结构外边缘的距离应满足附表 后退距离,且加大 米退让。 除满足本章规定外,建筑后退公共通道距离不少于 米。 第四十一条 建(构)筑物后退规划用地红线的距离,按下列要求确定(附图 ):

(一)相邻建筑双方各自从规划用地红线起计算后退距离,后退距离不少于本规定第四章第确定的建筑间距的一半,并满足建筑日照标准。 (二)当相邻用地为空地(不临城市规划道路)时,建筑后退规划用地红线的距离不少于以新建建筑为标准计算间距的一半;不影响公共利益且经相邻用地权属单位同意后,建筑后退用地红线的距离可适当减少; (四)地下室后退规划用地红线的距离,不少于自室外地面至地下室底板底部距离的 倍;在满足相关设计规范和技术要求下可适当减少后退距离,但最小不得少于 米; 相邻用地同一权属时,地下室后退规划用地红线的距离可适当减少或者预留连通通道;相邻用地不同权属时,经相邻用地权属单位同意后,地下室后退规划用地红线的距离可适当减少; (五)围墙不得超越规划用地红线建设。 第四十二条建筑后退城市规划道路交叉口的距离,自城市规划道路红线直线段与曲线段切点的连线算起,高度 米以下的不少于 米, 米以上的不少于 米(附图 )。 第四十三条 新建建筑突出部分后退人行天桥结构外边缘的距离不少于 米(附图 )。 第四十四条 建筑后退城市公园绿地的距离不少于 米。当建筑位于公园绿地的北侧时,后退距离可适当减少,但最小不少于 米,并同时满足消防要求。 第四十五条 建筑后退城市规划道路沿线绿化控制带的距离不少于 米。 第四十六条 建筑后退山体保护绿线的距离不少于 米。 第四十七条 建筑后退蓝线、紫线的距离应当符合经批准的专项规划中后退距离的规定。 第四十八条 新建建筑按照本章规定进行退让后,还应当符合国家日照标准、消防、环保、防汛、交通、安全等方面的要求。

建筑退让距离

精心整理8.3建筑物的退让控制 8.3.1除建设用地范围内连接市政管网的管线以外,建筑物正投影外缘不得逾越用地退后红线。 8.3.2在有城市设计要求的重要商业街区底层设置连续骑楼空间的商业建筑,在满足交通要求前提下可零退线。 8.3.3建筑物独立地下室外墙面的退后红线距离,应满足消防、地下管线布置、人防疏散、基坑支护和基础施工等技术要求的前提。 8.3.4沿轨道交通线两侧新建的建筑应符合轨道交通线建设的相关规定和要求。 8.4建筑物的面宽控制 8.4.1建筑高度大于18米且小于或等于54米的高层建筑,其最大连续展开面宽不宜大于90米。 8.4.2 8.5 8.5.15米时 8.5.2 8.5.3 8.5.4 定: 构筑物, 8.5.5 8.5.6 8.5.7 8.5.8 8.5.930 9. 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 (1)平顶房屋建筑高度,按室外地坪至建筑女儿墙高度计算。 (2)坡顶房屋建筑高度,按室外地坪至建筑屋檐和屋脊的平均高度计算。 (3)屋顶上的附属物,如电梯间、楼梯间、水箱、烟囱等,其总面积不超过屋顶面积的25%,且高度不超过4米的不计入高度之内。 ▲9.1.4

9.1.5居住建筑间距的限值根据建筑高度分别规定。本规定将居住建筑按高度划分为以下类型:(1)低层——指居住建筑3层及3层以下,建筑高度小于或等于11米; (2)多层——指居住建筑4层至6层,建筑高度小于或等于20米; (3)中高层——指居住建筑7层至9层,建筑高度小于或等于30米; (4)高层——指居住建筑10层及10层以上。 住宅建筑最小间距(m) 其间距应依据国家相关规定执行。 10.1.2商业建筑相互之间以及其他非居住建筑相互之间最小间距不得小于防火间距。 10.1.3办公建筑相互之间、办公建筑与商业建筑之间、办公建筑与工业建筑之间的间距为相同情况下居住建筑间距的0.8倍。 10.1.4非居住建筑与居住建筑之间的间距按居住建筑与居住建筑之间间距取值。 10.1.5商业及办公建筑退让用地红线距离,如其相邻地块为非商业、办公建筑时,视其为居住建筑与居住建筑的退让方法相同。 10.1.6医院病房楼、休(疗)养院住宿楼、幼儿园、托儿所生活用房和大、中、小学教学楼等与相