土壤空气和热量答案1土壤空气组成有哪些特点土壤

第七章土壤空气和热量答案

1. 土壤空气组成有哪些特点?

(1)土壤空气中的CO2含量高于大气

(2)土壤空气中的O2含量低于大气

(3)土壤空气中水汽含量一般高于大气

(4)土壤空气中含有较多的还原性气体

(5)土壤空气的组成不是绝对不变的,它会受其他因素的影响而发生变化。

2. 土壤热量主要有哪些来源?影响土壤热量状况的因素包括哪些?

土壤热量的来源主要包括太阳的辐射能、生物热、地球内热。

影响土壤热量状况的因素包括太阳的辐射强度、地面的反射率、地面有效辐射。

3 土壤热容量与导热率有何区别?

土壤热容量是单位质量(重量)或容积的土壤每升高(或降低)1℃所需要(或放出的)的热量。在土壤的固、液、气三相物质组成中,水的热容量最大,气体热容量最小,矿物质和有机质热容量介于两者之间。

土壤导热率是在单位厚度(1cm)土层,温差为1℃时,每秒钟经单位断面(1 cm2)通过的热量焦耳数。固体部分导热率最大,空气导热率最小,水的导热率介于两者之间。

4 土壤温度的时空变化与气温有何不同?

土温的四季变化与气温的变化类似,通常全年表土最低温度出现在1-2月份,最高温度出现在7-9月份。随着土层深度的增加,土温的年变幅范围逐渐缩小,最高最低温度出现的时间亦逐渐推迟。土壤温度的日变化随着气温的变化而变化,但与气温相比,土温最高最低温度存在滞后现象,土温的昼夜变幅随深度的增加而缩小,而且最高、最低温度出现时间亦逐渐推迟。

土壤温度的空间变化主要受纬度、海拔高度及地形等因子的影响。随着维度增高,土壤温度和气温均逐渐降低。随着海拔升高,土壤温度和气温均降低,但是高山上的土温比气温高。地形对土壤温度的影响影响表现主要在坡向与坡度方面。大体表现为北半球的南坡(即阳坡),土温比平地要高,北坡(即阴坡)的情况与南坡则相反。坡度越陡,南、北坡向的温差就越大。

5 土壤水、气、热的主要调节措施包括哪些?

(1)通过耕作和施肥,改善土壤的物理性质

(2)灌溉和排水措施

(3)混交、间种措施

(4)采用人工覆盖物措施

6 土壤水、气、热三者之间存在什么关系?

土壤水、气、热是组成土壤肥力的重要因素,三者是互为矛盾,又互相制约的统一体。(1)土壤水和空气土壤含水量达到全容水量时,其大小孔隙往往充满水,造成土壤的通气状况不良,产生植物的涝害。当土壤含水量达到田间持水量时,其大多数大孔隙充满了空气。当土壤含水量进一步降低,有许多毛管孔隙也为空气充满。这时容易造成土壤水的供应不良,形成植物的旱害。

(2)土壤水和土壤温度湿土温度上升慢,下降也慢,不同土层深度的温度梯度也比较小;干土温度上升快,下降也快,而且不同土层深度的温度梯度也比较大。

(3)土壤热量对土壤水、气的影响当土温较高时,土壤的蒸发量也较大,土壤易于失水干燥,易于通气。土壤不同层次中的温度梯度还可引起土壤水分的运动,即从热处向冷处的运动;特别是土壤冻结时可导致上层滞水,促使土壤过湿和通气不良。

土壤背景值及其采样方法

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 土壤背景值及其采样方法 土壤污染概念存在两种认识:一种是基于环境科学对土壤污染含义的解释,土壤污染概念存在两种认识:一种是基于环境科学对土壤污染含义的解释,指土壤环境中污染物累积含量达到一定程度,并对土壤功能和生态环境产生了有害影响,境中污染物累积含量达到一定程度,并对土壤功能和生态环境产生了有害影响,即以污染物含量及生态效应双重含义作为土壤污染与否及污染程度的评价标准;物含量及生态效应双重含义作为土壤污染与否及污染程度的评价标准;另一种理解则认为土壤污染程度是表征原始地质地球化学背景基础上叠加的外源污染作用强度,土壤污染程度是表征原始地质地球化学背景基础上叠加的外源污染作用强度,即以地球化学背景作为评价标准。 综上所述,学背景作为评价标准。 综上所述,土壤污染等级划分最理想的是通过不同污染等级能够反应人类活动不同强度、不同类别污染,又具有生态效应含义两个方面。 应人类活动不同强度、不同类别污染,又具有生态效应含义两个方面。 基准值具有地域性和成因性。 基准值具有地域性和成因性。 基准值存在一个基本单元,在这个基本单元内成因性与地域性达 1/ 7

到统一单元内成因性与地域性达到统一,基准值存在一个基本单元,在这个基本单元内成因性与地域性达到统一,区内元素服从正态分布,正态分布的期望值(均值)可以代表该单元的地球化学含量。 态分布,正态分布的期望值(均值)可以代表该单元的地球化学含量。 三是基准值是一个相对固定的值,不随时间变化而发生改变。 三是基准值是一个相对固定的值,不随时间变化而发生改变。 四是具有相对的代表性区域性的基准值由于以应用为目的,具有相对的代表性,四是具有相对的代表性,区域性的基准值由于以应用为目的,区域内无法以单一的函数确定地球化学元素的的分布特征。 无法确定有绝对代表性的数值,定地球化学元素的的分布特征。 无法确定有绝对代表性的数值,从而可能尽可能选择具有代表性的数值作为其基准值。 土壤环境背景值与基准值有所不同,代表性的数值作为其基准值。 土壤环境背景值与基准值有所不同,它不仅含有自然背景的部分,还可能含有一定的面源污染物(如大气降尘等)。 土壤环境背景值是指在一定的自然部分,还可能含有一定的面源污染物(如大气降尘等)土壤环境背景值是指在一定的自然。 历史期间,一定的地域内土壤中某些原有或淮原有状态的物质丰度原有或淮原有状态的物质丰度[2]。

土壤空气和热量答案1土壤空气组成有哪些特点土壤

第七章土壤空气和热量答案 1. 土壤空气组成有哪些特点? (1)土壤空气中的CO2含量高于大气 (2)土壤空气中的O2含量低于大气 (3)土壤空气中水汽含量一般高于大气 (4)土壤空气中含有较多的还原性气体 (5)土壤空气的组成不是绝对不变的,它会受其他因素的影响而发生变化。 2. 土壤热量主要有哪些来源?影响土壤热量状况的因素包括哪些? 土壤热量的来源主要包括太阳的辐射能、生物热、地球内热。 影响土壤热量状况的因素包括太阳的辐射强度、地面的反射率、地面有效辐射。 3 土壤热容量与导热率有何区别? 土壤热容量是单位质量(重量)或容积的土壤每升高(或降低)1℃所需要(或放出的)的热量。在土壤的固、液、气三相物质组成中,水的热容量最大,气体热容量最小,矿物质和有机质热容量介于两者之间。 土壤导热率是在单位厚度(1cm)土层,温差为1℃时,每秒钟经单位断面(1 cm2)通过的热量焦耳数。固体部分导热率最大,空气导热率最小,水的导热率介于两者之间。 4 土壤温度的时空变化与气温有何不同? 土温的四季变化与气温的变化类似,通常全年表土最低温度出现在1-2月份,最高温度出现在7-9月份。随着土层深度的增加,土温的年变幅范围逐渐缩小,最高最低温度出现的时间亦逐渐推迟。土壤温度的日变化随着气温的变化而变化,但与气温相比,土温最高最低温度存在滞后现象,土温的昼夜变幅随深度的增加而缩小,而且最高、最低温度出现时间亦逐渐推迟。 土壤温度的空间变化主要受纬度、海拔高度及地形等因子的影响。随着维度增高,土壤温度和气温均逐渐降低。随着海拔升高,土壤温度和气温均降低,但是高山上的土温比气温高。地形对土壤温度的影响影响表现主要在坡向与坡度方面。大体表现为北半球的南坡(即阳坡),土温比平地要高,北坡(即阴坡)的情况与南坡则相反。坡度越陡,南、北坡向的温差就越大。 5 土壤水、气、热的主要调节措施包括哪些? (1)通过耕作和施肥,改善土壤的物理性质 (2)灌溉和排水措施

河南省主要元素的土壤环境背景值_邵丰收

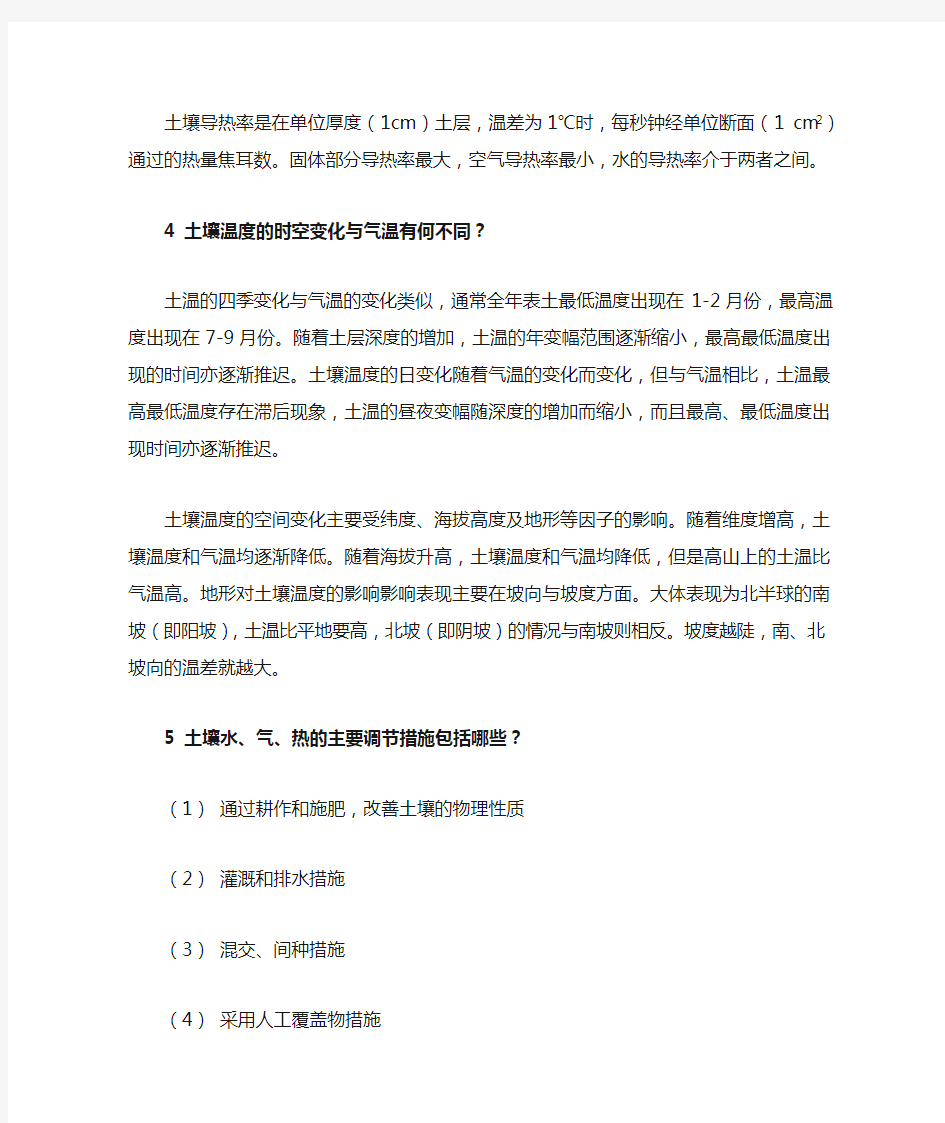

N ●能源环保●表1 河南省土壤A 、B 、C 层背景值统计量及范围 单位:mg /kg (另注明者除外) 层 样 统 元 点 计?素 次 数量算 术几 何平均值标准差平均值标准差分布类型95(%)范围值 层 样 统 元 点 计?素 次 数量算 术几 何平均值标准差平均值标准差分布类型95(%)范围值Cu Pb Zn Cd Ni Cr H g A 40720.0 5.919.9 1.35对11.0-36.1B 25721.7 6.421.3 1.36对11.5-39.2C 33820.7 6.820.6 1.44对10.03-42.49A 40722.3 5.321.8 1.27对13.6-35.0B 25721.5 4.921.0 1.28对13.0-34.1C 33821.3 5.420.8 1.30对12.4-34.8A 40762.513.561.9 1.25对40.1-95.7B 25763.013.962.2 1.27正35.3-90.6C 33863.113.962.9 1.25正35.4-90.9A 4070.0650.0210.065 1.4对0.034-0.124B 2570.0620.0220.060 1.5对0.030-0.121C 3380.0580.0220.057 1.5对0.027-0.120A 40727.47.927.3 1.31对16.0-46.4B 25729.77.9129.1 1.31正13.9-45.5C 33829.68.930.0 1.33对11.9-47.3A 40563.214.462.5 1.26正34.5-91.9B 25665.815.065.4 1.25对42.0-102.0C 33565.318.164.8 1.31正38.2-109.8A 4070.0250.0130.026 2.0对0.007-0.097B 2560.0450.0140.025 2.0对0.007-0.093C 3360.0200.0110.020 2.0对0.005-0.076As Co V Mn F 有机质(%)p H A 4079.83.99.4 1.6对 4.0-21.7B 25711.04.310.4 1.48正 2.5-19.5C 33810.64.810.2 1.57正 1.1-20.2A 40711.53.611.3 1.39对 5.8-21.8B 25712.13.811.8 1.38对 6.2-22.5C 33812.33.912.2 1.43对 6.0-24.5A 407118.747.3118.21.575对47.6-293.1B 257106.438.4107.41.569对43.6-264.5C 337110.439.2112.01.553对46.5-269.9A 407567158570 1.35对316-1029B 257597189590 1.35对324-1075C 338618230605 1.44对293-1250A 407439139442 1.42对221-888B 255457159454 1.43对224-921C 336477167474 1.44对229-984A 382 1.390.83 1.35 2.13对0.30-6.10B 2550.760.490.71 2.2对0.15-3.32C 3340.590.370.57 2.5对0.10-3.35A 3737.71.07.6 1.2正5.8-9.6B 2298.00.78.0 1.1正6.6-9.4C 3067.90.87.9 1.1正6.4-9.4表2 国内外土壤环境背景值对比表 单位:mg /kg (另注明者除外) 元素 符号国内土壤背景值国外土壤背景值河南省土壤背景值黄河下游潮土背景值全国土壤背景值日本土壤背景值美洲大陆连片地区世界土壤背景值中位数95%范围值平均值95%范围值中位数95%范围值几何均值算术均值中位数全距中位数全距Cu 20.011.0-36.121.420.6-22.220.77.3-55.125.5024.8217<1-700302-250Pb 21.813.6-35.014.413.9-14.923.510.0-56.118.1017.1219<10-700352-300Zn 62.540.1-95.765.163.4-66.868.028.4-161.157.3054.8960<5-2500901-900Cd 0.0640.034-0.1240.0910.088-0.0940.0790.017-0.3330.380.330//0.350.01-2.00Ni 27.316.0-46.424.924.1-25.724.97.7-71.019.3018.5819<5-700502-750Cr 63.334.5-91.953.652.4-54.957.319.3-150.228.3025.67541-2000705-1500H g 0.0260.007-0.0970.0220.020-0.0240.0380.006-0.272////0.060.01-0.50As 9.8 4.0-21.712.9412.57-13.329.62.5-33.57.20 6.827.2<0.1-9760.1-40.0Co 11.2 5.8-21.810.259.87-10.6311.64.0-31.2//9.1<0.3-7080.05-6.50V 112.747.6-293.1//76.834.8-168.2//80<7-500903-500M n 560316-1029600578-623540130-1786450.3431.99600<200-7000100020-10000F 433221-888453441-463453191-1012////20020-700有机质(%)1.290.30-6.10/ /2.00.3-13.2//////p H 7.95.8-9.6//6.84.1-10.4//////河南省主要元素的土壤环境背景值 河南省环境保护研究所 邵丰收 周皓韵 摘要 根据《河南省土壤环境背景值研究》成果,给出了河南省境内Cu 、Pb 、Zn 、Cd 、Ni 、Cr 、Hg 、As 、Co 、V 、M n 、F 、有机质等 元素(项目)的背景值,分析了背景值在剖面上的分部特征,并与 国内外背景值进行了比较。 关键词 土壤 元素 背景值 1 背景值概况背景值的概念始于地球化学,常被理解为克拉克含量,也称 地球化学丰度。在环境科学中,背景值表征岩石、土壤、水、大气、 生物等环境要素在自然界的存在与发展过程中形成的本身固有 的物质组成和结构特征,反映环境原有状况。土壤环境背景值即 是土壤在其自然成土过程中形成的物理、化学特征。土壤环境背 景值的研究,对于评价区域性环境质量,制定各类环境标准、法 规,研究各类污染物在土壤中的迁移转化规律,进而预测、预报 环境污染的发展与变化趋势,制定环境治理计 划,合理规划工农业发展布局等,具有重要意义。国外自60年代即有美国、前苏联、日本等国家开始了土壤背景值方面的研究,国内从70年代由中科院有关研究所在北京、南京等地开展了土壤环境背景值研究,在1987年国家还将土壤环境背景值研究列为“七五”重点科技课题进行攻关。河南省土壤环境背景值研究起步较晚,仅有省科学院地理所于1980-1982年间 进行了主要针对农业项目的背景值调查。 2 《河南省土壤环境背景值研究》课题概 况《河南省土壤环境背景值研究》是国家“七五”攻关项目《全国土壤环境背景值研究》(项目编号75-60-01-01)河南分课题(合同号75-60-01-01-13)的扩大和延伸,在完成国家课题下达的河南省内 86个土壤剖面环境背景值调查与研究基础上,将研究对象扩大到全省12个主要土类407个土壤剖面,分析样本数1047个,共取得有效实验数据17178个。课题于1987年2月开始,1996年6月结束,1996年11月通过河南省环保局主持的成果鉴定。1997年5月获得河南省环保局一九九七年度科技进步一等奖,1997年11月,获河南省科技进步三等奖。3 河南省土壤元素背景值表示方法土壤元素背景值有多种表示方法,一般按其在土壤中的丰度,即元素在土壤中的含量的算术平均值来表示。《河南省土壤环境背景值研究》采用《全国土壤环境背景值研究》课题组规定的方法,以数学期望值(算术平均值,几何平均值,中位数等)来表示背景值集中的趋势,用相应的标准差来表示其离散程度,并据以建立背景值的表达方式,其数学处理过程如下:①对元素测定的原始数据进行顺序量统计,用偏度峰度法确定分布类型。 ②根据分布类型,剔除异常值:对于分布类型属于正态分布的元素,剔除X -±3S (X -为算术平均 值,S 为标准偏差)以外的异常值;对 于对数正态分布的元素,剔除M /D 3 ~M D 3(M 为几何平均值,D 为几何 标准偏差)范围以外的异常值。③根据分布类型,确定背景值表 达方式和参数:对于属于正态分布的元素,用X -±2S(X -表示95%置信度的背景值范围;对于属于对数正态分布的元素,用M /D 2~M D 2表示95%置信度的背景值范围。 4 河南省土壤主要元素的环境背景值按上述原则确定出的河南省A 层(表层)、B 层(淀积层)、C 层(母质层)土壤环境背景值见表1。为便于与国内外土壤环境背景值进行比较,将河南省土壤环境背景值及国内外部分地区土壤环境背景值主要统计量列于表2。由表1可以看出:各元素在土壤垂直剖面中(自上而下)的含量变化的总趋势为:Cu 、Zn 、Ni 、Cr 、As 、Co 、M n 、F 、p H 基本呈现增高趋势,Pb,Cd,Hg ,V ,有机质呈现降低趋势。由表2可以看出,河南省土壤环境背景值除钒(V )的范围值上限略为偏高外,大都在全国土壤背景值含量范围之内;与黄河下游潮土区背景值相比较,各元素范围值上限均明显偏高;与日本土壤背景值比较(以中位数与其几何均值比),Cd 明显偏低,Cr 偏高,其余项目接近;与世界土壤背景值比较(中位数相比),Cd 、Ni 、Pb 、Hg 、M n 明显偏低,F 略微偏高,其余项目较接近。 5 主要参考文献 5.1 河南省环境保护研究所《河南省土壤环境背景研究》1996年6月 5.2 国家环境保护局主持、中国环境监测总站主编《中国土壤元素背景值》中国环境科学出版社1990年 5.3 李健、郑春江等《环境背景值数据手册》中国环境科学出版社1989年 5.4 中国环境监测站《“七五”国家重点科技攻关项目全国土壤背景值》研究参考资料(一)~(三)1988年(内部资料)本栏责编 任瑞芳·29·

第一节 土壤和空气的热量交换方式和热特性

第一节土壤和空气的热量交换方式和热特性 一、土壤和空气的热量交换方式 在土壤和空气中,存在着多种形式的热量过程。除分子热传导、辐射和对流这三种方式外,还存在着平流、乱流和因水的相变而引起的热量转移形式。这些过程对土壤和空气层热状况的形成起着决定性作用。 (一)分子热传导 以分子运动来传递热量的过程称为分子热传导。 在土壤层中,热量交换是由分子热传导形式来完成的。分子热传导过程强弱对土壤层内热状况的形成有着重要意义。但在空气中,由于空气是热的不良导体,其分子导热率很小,因而由传导方式进行的热量转移比其他方式要少得多,在多数情况下是可忽略不计的。 (二)辐射 地面和大气层之间的辐射热交换是始终存在的。地面一方面吸收太阳辐射和大气逆辐射,同时也向大气放出长波辐射。 白天当地面吸收的辐射超过放出的热量时,地面被加热增温,并通过辐射或其他方式把热量传送到大气层和土壤下层使之增温;夜间地面放出的长波辐射超过吸收的大气逆辐射,结果使得地面损失热量,导致地面温度下降,此时土壤深层和大气就反过来以各种方式向地面输送热量,以维持地表温度不致下降太多,结果使得土壤深层和大气层的温度也发生下降。 (三)对流 1、对流的概念 空气在铅直方向上的大规模升降运动。 2、对流的种类 对流按产生的原因可分为两类: (1)热力对流(自由对流) 发生在低层气温剧烈增高或高层空气冷却时,上下层气温差异加大,造成低层空气密度较小,高层空气密度较大的不稳定状态,因而很容易产生对流。 (2)动力对流(强迫对流) 空气水平流动时遇到山脉等障碍物时被迫抬升或因其它外力作用强迫时发生的。 对流使上下层空气混合,并发生热量交换。对流的空气升降速度有时可达10m/s以上,高度可达对流层顶部附近。一般在夏季及午后对流较强,冬季及清晨较弱。 (四)平流 大范围的空气水平运动称为平流。冬季大规模冷空气南下,可使气温急剧下降,在24小时内甚至气温可下降十几度;夏季海洋上暖湿空气北上,可使它影响地区的气温升高。平流是空气在水平方向热量转移的重要方式,其结果可缓和地区之间、纬度之间的温度差异。 (五)乱流 1、乱流的概念 空气的不规则运动称为乱流或湍流。乱流是摩擦层空气运动普遍存在的形式。 2、乱流的种类 (1)热力乱流 由于下垫面增热而使空气稳定性破坏,或不同下垫面受热不均而产生的热力乱流。 (2)动力乱流 由于近地层气流速度随高度不同引起各气层间内摩擦,气流与下垫面摩擦或气流与各种障碍物的摩擦和碰撞等动力原因而产生的动力乱流。 乱流是摩擦层中热量交换的重要方式,它使热量由地表向大气转移,对缓和近地层温度变化起着重要作用。乱流也是下垫面向大气输送热量、水汽、CO2等物理属性的重要方式。

土壤组成

第二节土壤组成 土壤是由固相(矿物质、有机质)、液相(土壤水分)、气相(土壤空气)等三相物质组成的,它们之间是相互联系、相互转化、相互作用的有机整体。从土壤组成物质总体来看,它是一个复杂而分散的多相物质系统。固相主要是矿物质、有机质,也包括一些活的微生物。按容积计,典型的土壤中矿物质约占38%,有机质约占12%。按重量计,矿物质可占固相部分的95%以上,有机质约占5%左右。典型土壤液相、气相容积共占三相组成的50%。由于液相、气相经常处于彼此消长状态,即当液相占容积增大时,气相占容积就减少,气相容积增大时,液相所占体积就减少,两者之间的消长幅度在15—35%之间(图1-6)。 一、土壤矿物质 土壤矿物质是土壤的主要组成物质,构成了土壤的“骨骼”。土壤矿物质主要来自成土母质,按其成因可分为原生矿物和次生矿物两大类。 (一)土壤矿物质的类型及性质 1.原生矿物土壤原生矿物是指各种岩石受到不同程度的物理风化,而未经化学风化的碎屑物,其原来的化学组成和结晶构造均未改变。

土壤原生矿物的种类和含量,随母质的类型、风化强度和成土过程的不同而异。土壤中的粉砂粒、砂粒几乎全是原生矿物(图1-7)。土壤的原生矿物,除构成土壤的大小颗粒外,还是土壤中各种化学元素的最初来源,它的类型和它的相对稳定度及其化学成分如表1-2。 土壤原生矿物种类主要有:硅酸盐、铝硅酸盐类矿物、氧化物类矿物、硫化物和磷酸盐类矿物。 1)硅酸盐、铝硅酸盐类矿物:土壤原生矿物中以硅酸盐、铝硅酸盐类占绝对优势,一般为晶质矿物。常见的有长石、云母、辉石、角闪石和橄榄石等类。 (1)长石类长石类矿物占地壳重量的50—60%,占土壤重量的10—15%,是岩石中分布最广的一类矿物。从化学成分上看,长石是钾长石(KAlSi3O8)、钠长石(NaAlSi3O8)和钙长石(CaAl2Si2O8)的固溶体。K、Na含量多而Ca少的称碱性长石,Ca和Na多而K少的为斜长石。自然界纯钾长石很少,大多含有部分钠长石。长石风化可产生高岭石,二氧化硅和盐基物质(如钙、钾、钠等)。钾长石含氧化钾16.9%,是土壤中钾素的重要来源。 (2)云母类占岩浆岩矿物4%,常见的有白云母[KH2Al3(SiO4)3]和黑云母[KH2(MgFe)3 Al (SiO4)3]。此外,还有金云母[KMg3(AlSi2O10)(OH)2]、钠云母[NaAl2(AlSi3O10)(OH)2]、锂云母[KLi2Al(Si4O10)(OH)2]等。白云母和黑云母在理论上含K2O分别为118克每千克和

土壤水、空气和热量

第六章土壤水、空气和热量 目的要求: 要求学生掌握土壤水分的来源和类型,水分的有效性与水分测定、表示方法,土壤水分运动状况。土壤空 气与热状况以及水、气、热与作物生长的关系。 第一节土壤水的类型划分及土壤水分含量的测定 一、土壤水的类型划分及有效性 (一)土壤水的类型划分 土壤能保持水分是由于土粒表面的吸附力以及毛管孔隙的毛管力。根据水分被土壤保持的力,将水分 划为不同类型。 1. 吸湿水:土粒通过吸附力吸附空气中水汽分子所保持的水分称为吸湿水。 cm (1)特点:吸附力很强,对水汽分子的吸附可达31 至10000 个大气压,因而水的密度增大,可达 3,无溶解能力,不移动,通常是在105 ° C?110 ° C条件下烘干除去。对植物无效。 (2)只含有吸湿水的土壤称为风干土;除去吸湿水的绝对干土称为烘干土。 风干土重 烘干土重= ——————— 1+ 吸湿水% 风干土重=烘干土重x(1+吸湿水% ) (3)影响因素:①土壤吸湿水含量受土壤质地的影响,粘质土吸附力强,保持的吸湿水多,砂质土则吸 湿水含量低。② 吸湿水含量还受空气湿度的影响,空气相对湿度高,吸湿水含量也高,反之则吸湿水含 量低。 2 、膜状水:土粒吸附力所保持的液态水,在土粒周围形成连续水膜,称为膜状水。 (1)特点:保持的力较吸湿水低,?31 大气压,水的密度较吸湿水小,仍粘滞而无溶解性;移动缓 慢,由水膜厚的地方往水膜薄的地方移动,速度仅?毫米/ 小时。膜状水对植物有效性低,部分有 效。 3. 毛管水:存在于毛管孔隙中为弯月面力所保持的水分称为毛管水。毛管水又分为两类:

①毛管上升水:与地下水有联系,随毛管上升保持在土壤中的水分。 ②毛管悬着水:与地下水无联系,由毛管力保持在土壤中的水分,象悬在土壤中一样,故称毛管悬着水。 4. 重力水:受重力作用可以从土壤中排出的水分称为重力水,主要存在于通气孔隙中。 (二)土壤水分常数土壤中某种水分类型的最大含量,随土壤性质而定,是一个比较固定的数值,故称水分常数。 1. 吸湿系数:吸湿水的最大含量称为吸湿系数,也称最大吸湿量。 吸湿水的含量受空气相对湿度的影响,因此测定吸湿系数是在空气相对湿度98%(或99%)条件下,让土壤充分吸湿(通常为一周时间),达到稳定后在105 ° C?110 ° C条件下烘干测定得到吸湿系数。 土壤质地愈粘重,吸湿系数愈大。 2. 凋萎系数:植物永久凋萎时的土壤含水量称为凋萎系数。 土壤凋萎系数的大小,通常用吸湿系数的?倍来衡量。质地愈粘重,凋萎系数愈大。 3. 田间持水量:田间持水量是毛管悬着水达最大量时的土壤含水量。它是反映土壤保水能力大小的一个指标。 计算土壤灌溉水量时以田间持水量为指标,既节约用水,又避免超过田间持水量的水分作为重力水下渗后抬高地下水位。 4. 毛管持水量:毛管上升水达最大量时的土壤含水量。 毛管上升水与地下水有联系,受地下水压的影响,因此毛管持水量通常大于田间持水量。毛管持水量是计算土壤毛管孔隙度的依据。 5. 饱和持水量:土壤孔隙全部充满水时的含水量称为饱和持水量。 (三)土壤水的有效性土壤水的有效性是指土壤水能否被植物吸收利用及其难易程度。不能被植物吸收利用的水称为无效水,能被植物吸收利用的水称为有效水。 有效水的范围是凋萎系数至田间持水量的水分。 二、土壤水含量的表示方法 1. 重量百分数(水w %): 土壤样品水分重量(Mw )占干重(M s)的百分数。 Mw 水w %= —x 100

第四章 土壤环境化学习题解答

第四章土壤环境化学 一、名词解释 1、土壤环境背景值:是指在不受或很少受人类活动影响和不受或很少受现代工业污染与破坏的情况下,土壤原来固定有的化学组成和结构特征。 2、原生矿物与次生矿物:地壳中最先存在的,经风化作用后任然遗留在土壤中的一类矿物,其原有的化学组成和晶体结构均未改变。主要的原生矿物有:石英、长石类、云母类、辉石、角闪石、橄榄石、方解石、赤铁矿、磁铁矿、磷灰石、黄铁矿等;在土壤的形成过程中,由原生矿物转化形成的新矿物,统称次生矿物。包括各种简单的盐类(碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐和氯化物)、游离硅酸、三氧 化物(R 2O 3 ?XH 2 O);次生铝硅酸盐(蒙脱石、伊利石、高岭石)等。 或原生矿物是指各种岩石受到不同程度的物理风化,而未经化学风化的碎屑 物,其原有的化学组成和结晶构造均未改变。次生矿物是在岩石或矿石形成之后,其中的矿物遭受化学变化而改造成的新生矿物,其化学组成和构造都经过改变而不同于原生矿物。 3、活性酸度:土壤溶液中氢离子浓度的直接反映,通常用pH表示。活性酸度的来源主要是CO 2 溶于水形成的碳酸和有机物质分解产生的有机酸,以及土壤中矿物质氧化产生的无机酸,还有施用的无机肥料中残留的无机酸,如硝酸、硫酸和磷酸等。此外,由于大气污染形成的大气酸沉降,也会使土壤酸化,所以它也是土壤活性酸度的一个重要来源。 潜性酸度:土壤潜性酸度是土壤胶体吸附的可代换性H+和Al3+的反映。当这些离子处于吸附状态时,是不显酸性的,但当它们通过离子交换作用进入土壤溶液之后,即可增加土壤溶液的H+浓度,使土壤pH值降低。只有盐基不饱和土壤才有潜性酸度,其大小与土壤代换量和盐基饱和度有关。 活性酸度与潜性酸度的关系:活性酸度与潜性酸度是同一个平衡体系的两种酸度。二者可以互相转化,在一定条件下处于暂时平衡状态。土壤活性酸度是土壤酸度的根本起点和现实表现。土壤胶体是H+和Al3+的贮存库,潜性酸度则是活性酸度的贮备,土壤的潜性酸度往往比活性酸度大得多,二者的比例,在砂土中约为1000;在有机质丰富的粘土中则可高达1×104—1×105。 4、土壤环境容量:土壤环境容量又称土壤负载容量,是一定土壤环境单元在一定时限内遵循环境质量标准,既维持土壤生态系统的正常结构与功能,保证农产品的生物学产量与质量,又不使环境系统污染超过土壤环境所能容纳污染物的最大负荷量。 5、土壤阳离子交换量Cation Exchange Capacity(CEC):在一定pH值(=7)时, 每千克土壤中所含有的全部交换性阳离子(K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH 4 +、H+、Al3+等)的厘摩尔数。 常用单位:cmol(+)/kg土、国际单位:mmol/kg土 6、盐基饱和度:致酸离子与盐基离子: 土壤盐基饱和度Base Saturation (BS):土壤胶体上的交换性盐基离子占全部交换性阳离子(总量)的百分比。酸基离子(致酸离子): H+、Al3+盐基离子:K+、Na+、Ca2+、Mg2+等土壤盐基饱和度(BS)真正反映土壤有效(速效)养分含量的大小,是改良土壤的重要依据之一。盐基饱和度是指土壤吸附交换性盐基总量的程度。土壤吸附性阳离子,根据其解吸后的化学特性可区分为致酸的非盐基离子(如氢和铝离子)与非致酸的盐基离子(如钙、镁、钠等)两大类。当土

土壤元素背景值的研究_以南方某区域为例

土壤元素背景值的研究 以南方某区域为例 曹雪琴,万军伟,陈 雯,王 超 (中国地质大学环境学院,武汉430074) 摘 要:依据南方某区域农业地质与生态地球化学调查取得的区域地球化学资料,按照不同土壤类型求取了研究区的土壤元素背景值,并分别与该区域所在省和全国平均水平进行横向和纵向比较,进而对研究区土壤中各元素及指标的丰缺状况进行分析,从而对现有土壤利用状况作出评价,为该地区土壤污染评价和治理修复提供了重要的地球化学依据,也为农业环境的规划和相应标准的制定提供了基础资料。 关键词:土壤;环境;元素背景值 中图分类号:X825;X820.1 文献标识码:A 文章编号:1671 1556(2009)02 0027 06* Study on Soil Element Background Values T aking a R egion in the South for Ex am ple CAO Xue qin,WAN Jun w ei,CH EN Wen,WA NG Chao (S chool of Envir onment,China Univer sity of Geosciences,Wuhan430074,China) Abstract:Acco rding to the regional geochemical data obtained fro m agricultural geolo gy and eco g eo chem i cal investigatio n of a r eg io n in the South,the so il element backgr ound values o f different soil types in the resear ch area are obtained and have horizo ntal and vertical compar isons w ith those of the pro vince in w hich the reg ion lies and those of the national average lev el.Then the analysis is made on the conditio ns of the a bundance and scarcity of regional soil element background values and index es in the soil of the r esearch area in or der to pr ovide the basic and comprehensive inform ation fo r estimating the present situatio n o f soil use, planning the ag ricultural enviro nment,making the corresponding standards and pr oviding important g eo chem ical data for so il pollutio n appr aisal and repairing. Key words:soil;environment;elem ent;backg round value 0 引 言 农业地质调查中,土壤环境背景值是最基本的化学参数之一,具有非常重要的理论和实践意义。 环境背景值是指一定时间和区域内不受或者很少受人类活动影响和现代工业污染的情况下的土壤化学组成或元素含量水平,也代表了成土过程发展到一定历史阶段,土壤与其各环境要素之间物质和能量交换达到动态平衡时的元素含量[1]。由于人类活动和环境影响的普遍性,现已很难通过调查研究获得绝对的土壤环境背景值。土壤生态地球化学基准值既是土壤地球化学环境自然演变的结果,又是衡量由人类活动叠加到土壤中的化学元素等组分多少的度量标准,其涵义涉及土壤的自然背景、人为累积程度、元素现实含量以及活动组分含量等研究内容[2]。因此土壤环境背景值只能是一个相对概念,包括自然背景部分和外源污染物部分[3],即调查时排除明显污染和主要干扰后的地球化学特征值。 土壤环境背景值作为农业地质和环境地球化学的一项重要指标和基础资料,为土壤环境的评价、土壤分区规律及影响因素的研究和局部异常区的圈定 第16卷 第2期2009年 3月 安全与环境工程 Safety and Enviro nm ental Engineering Vol.16 No.2 M ar. 2009 *收稿日期:2008 10 15 修回日期:2008 11 14 作者简介:曹雪琴(1984 ),女,硕士研究生,主要研究方向为水工环地质。E mail:cxq84813@https://www.360docs.net/doc/3b6203404.html,

土壤的组成

第20课土壤的组成 一、教材分析 土壤是物质世界最基本的组成部分之一,也是人类最基本的生存环境之一,它和生物、水、空气等一起构成学生应该了解的周围自然世界最基本的领域。本单元在内容上,以土壤本身的特点和土壤重要性作为探究内容,按照由浅入深的顺序开展定性观察、实验和动手制作探究活动,学习与学生生活关系密切的关于土壤的知识和研究方法。先用观察的方法了解土壤分布和土壤颜色,再用实验的方法研究土壤组成。其中第18课< 哪里有土壤 >以“哪里有土壤’为切入问题,驱动学生研究土壤的分布,知道土壤广泛覆盖地表。第19课< 网络课堂:家乡土壤的颜色 > 以网络课堂的形式,鼓励学生采集和了解当地土壤,并与祖国其他地区的伙伴进行跨地域的交流,了解不同地区的土壤颜色的多样性。在此基础上,第20课〈土壤的组成 >用观察和实验的方法研究土壤的组成,加深对土壤的认识。在科学知识方面,主要包括在观察和实验的基础上,知道地球表面大部分覆盖着土壤,知道土壤是由多种物质组成的混合物,了解不同质地的土壤,说出沙土、黏土和壤土等不同土质的特征。在科学探究方面,本单元着眼于指导学生对土壤进行收集、观察、实验、归纳概括、比较分类、查阅资料和研讨交流等探究活动,培养学生收集样本、观察、记录、实验、分类、归纳等探究的能力。在情感态度与价值方面,学生在探究身边的土壤等自然资源的过程中,保持与发展对周围事物的好奇心和求知欲;通过了解土壤与生态及人类生活的关系,增强保护土壤的意识、与自然和谐相处的情感;并增强热爱家乡的感情。 二、学情分析 教学的对象是三年级的学生,因为一二年级没有什么自然课,科学课,所以学生对科学有一定的兴趣。土壤一课,学生在前两个课时,18课〈哪里有土壤〉和19课《网络课堂:家乡土壤的颜色〉,对土壤在哪里采集,并如何记录采集土壤标本有一定的了解。而且土壤在平时的生活中随处可。特别通过19课,学生已了解到不同地区有不同的颜色的土壤。也学会了记录采集的土壤标本的基本常识和注意事项。而且通过网络课堂,学生发现到我国土地之多变。更能激发学生对土壤的探究兴趣。为学生探究土壤的组成做了一定的铺垫。

土壤背景值及其采样方法

土壤污染概念存在两种认识:一种是基于环境科学对土壤污染含义的解释,指土壤环境中污染物累积含量达到一定程度,并对土壤功能和生态环境产生了有害影响,即以污染物含量及生态效应双重含义作为土壤污染与否及污染程度的评价标准;另一种理解则认为土壤污染程度是表征原始地质地球化学背景基础上叠加的外源污染作用强度,即以地球化学背景作为评价标准。综上所述,土壤污染等级划分最理想的是通过不同污染等级能够反应人类活动不同强度、不同类别污染,又具有生态效应含义两个方面。 基准值具有地域性和成因性。 基准值存在一个基本单元,在这个基本单元内成因性与地域性达到统一,区内元素服从正态分布,正态分布的期望值(均值)可以代表该单元的地球化学含量。 三是基准值是一个相对固定的值,不随时间变化而发生改变。 四是具有相对的代表性,区域性的基准值由于以应用为目的,区域内无法以单一的函数确定地球化学元素的的分布特征。无法确定有绝对代表性的数值,从而可能尽可能选择具有代表性的数值作为其基准值。土壤环境背景值与基准值有所不同,它不仅含有自然背景的部分,还可能含有一定的面源污染物(如大气降尘等)。土壤环境背景值是指在一定的自然历史期间,一定的地域内土壤中某些原有或淮原有状态的物质丰度[2]。背景值只是一个相对的概念,具有随时间变化的特征。二是,土壤的背景值受到自然成因和人为活动的双重影响,自然成因和人为活动的影响区域一般是非重合的,从而造成土壤环境背景值的基本求取单元难以统一。三是土壤环境背景值可以是全球性的土壤环境背景值、区域的土壤环境背景值、局域性土壤环境背景值、地质单元环境背景值、土壤类型环境背景值等。四是土壤环境背景值具有相对代表性,土壤环境背景值由于受到多重因素的控制,往往是分布形态复杂,难以用单一的函数确定地球化学元素的分布特征,确定有绝对代表性的数值。土壤环境背景值亦称土壤自然本底值,是指在不受到人类活动影响和现代工业污染与破坏的情况下,土壤原来固有的化学组成和结构特征,它反映土壤质量的原始状态。 土壤基线值是指某一区域在一定的时间内未直接受到工业排放物污染的情况下,其土壤的基本化学成分含量。它所放映的是某个空间和时间内未直接受工业污染的环境质量状况。它不同于环境背景值。美国的cannon教授(2000)指出:地球化学背景值代表不包括人类活动影响在内的自然物质中元素的浓度,与此相反,基线则代表在人类活动在扰动地区一些地点及时测量的元素浓度。因此,表层土壤中剔除由近期线源和点源污染后的元素平均含量范围为基线值。 1.富集因子=(土壤中元素含量/土壤中校正元素含量)/(母岩中元素含量/母岩中校正元素 含量)。式中,校正元素多为Al、Li、Sc、Zr或Ti,有时为Fe (Chester and Stoner, 1973) 或Mn (Loska et al., 1997)。 2.相对累计频率分析法。其基本观点是元素的浓度值成对数正态分布,在相对累计频率 与元素浓度的双对数分布图中,分布曲线的拐点处元素的浓度值通常就是该元素背景值与异常值的分界线,在小于分界点的元素浓度数据的平均值加2倍标准方差的控制线,就是该元素的背景值范围。要注意在用累计频率法进行表层土壤元素基准值估算的理论基础是,一个地质体中元素含量服从正态分布,因此,利用该方法的时候,应保证统计单元为单一的地质成因,即成土母质为单一类型。此外,对于面源污染,即外源物质均匀叠加在所有样品中时,该方法存在明显的缺陷。 为了获取农耕地区土壤元素外源输入通量,可以在开展评价工作的农田生态系统均进行大气干湿沉降、施肥和灌溉等三种输入途径的研究工作。外源输入的镉主要是以离子可交换态和碳酸盐态存在,其生态危害性非常大。有机质是土壤肥力的一个指标,它对元素地球化学行