上古汉语第二人称代词称数研究

上古汉语第二人称代词称数研究

上古汉语第二人称代词称数研究

上古汉语第二人称代词称数研究胡伟1,张玉金2(华南师范大学文学院,广东广州510006)作者简介:1.胡伟,男,华南师范大学博士生,广州番禺职业技术学院讲师。2.张玉金,男,华南师范大学文学院教授、博士生导师。摘要:“数”是语法学上的一个重要范畴。考察上古文献中第二人称代词的称数,比较它们的发展变化,我们就会发现:第二人称碟词在殷商时期的卜辞中极少出现,“汝”、“乃”表示单数,“尔”为复数。西周时期,“女(汝)”、“乃”、“尔”、“若”可表示单数和复数,“而”、“戎”为单数。春秋时期,“尔”、“女(汝)”可表示单数和复数,“乃”、“而”只表示单数。战国时期,“女(汝)”、“尔”、“若”可表示单数和复数,“而”、“乃”基本为单数。秦至汉初,“若”、“女(汝)”可表示单数和复数,“而”、“乃”、“尔”只指称单数。西汉中晚期,“汝(女)”、“尔”、“若”、“而”可表示单数和复数,“乃”为单数。关键词:上古汉语;第二人称代词;称数中图分类号:H109.2 文献标识码:A 文章编号:1002-20xx(20xx)04-0045-06人们对于汉语人称代词的研究比较多。在这里,我们主要讨论上古汉语第二人称代词的称数问题。“数”是语法学上的一个重要范畴。我们发现,由于上古时间跨度很大,第二人称代词

的称数情况也不是静态的,它在不同时期展示出了不同的面貌。

一、殷商时期卜辞中第二人称代词有“汝”、“乃”、“尔”三个。由于文献体裁的限制,第二人称代词在卜辞中出现的次数极少,“汝’仅出现4次,“乃”和“尔”各出现两次。在这样的情况下,难以对殷代第二人称代词系统的面貌进行全面细致的描绘。“汝”在单复数上有没有限制?周生亚、李曦认为没有;赵诚把卜辞中的“汝”都译为“你”或“你的”,可能他认为“汝”表示单数。我们认为赵诚是对的。“汝”既为代词,那么“汝一人”应该跟“余一人”相对。“余”既然是单数第一人称代词,那么“汝”就该是单数第二人称代词,都可译为“你”或“你的”。但“汝”在殷代的用法到底怎样,还有待于(.fwsir. 范文先生网 )有关材料的再发现。“乃”在数上的情形怎样?周生亚、李曦认为,“乃”可以表示单数,也可以表示复数,但赵诚把“乃”都译为“你的”。赵说似可从。如“乃史”意为你的史;“乃邑”意为你的邑。若果真如此,那么就可以说,“乃”是跟“朕”相对的一个代词。甲骨文中有代词“尔”,以前的学者们并没有发现它,因而没有论及。代词“尔”的用例如下:“戊戌卜,壳贞:王日‘侯豹往,余不尔其合,以乃史归”’(《合》3297正),“癸酉卜,壳贞:令多奠(甸):‘依尔郭’”(《合》6943)。第二例中的“尔”作定语,且显然是表示复数的,指代“多奠”;第一例中的“尔”可能也是表示复数的,指代侯豹和他手下的人。若真是这样,那“尔”就应是跟

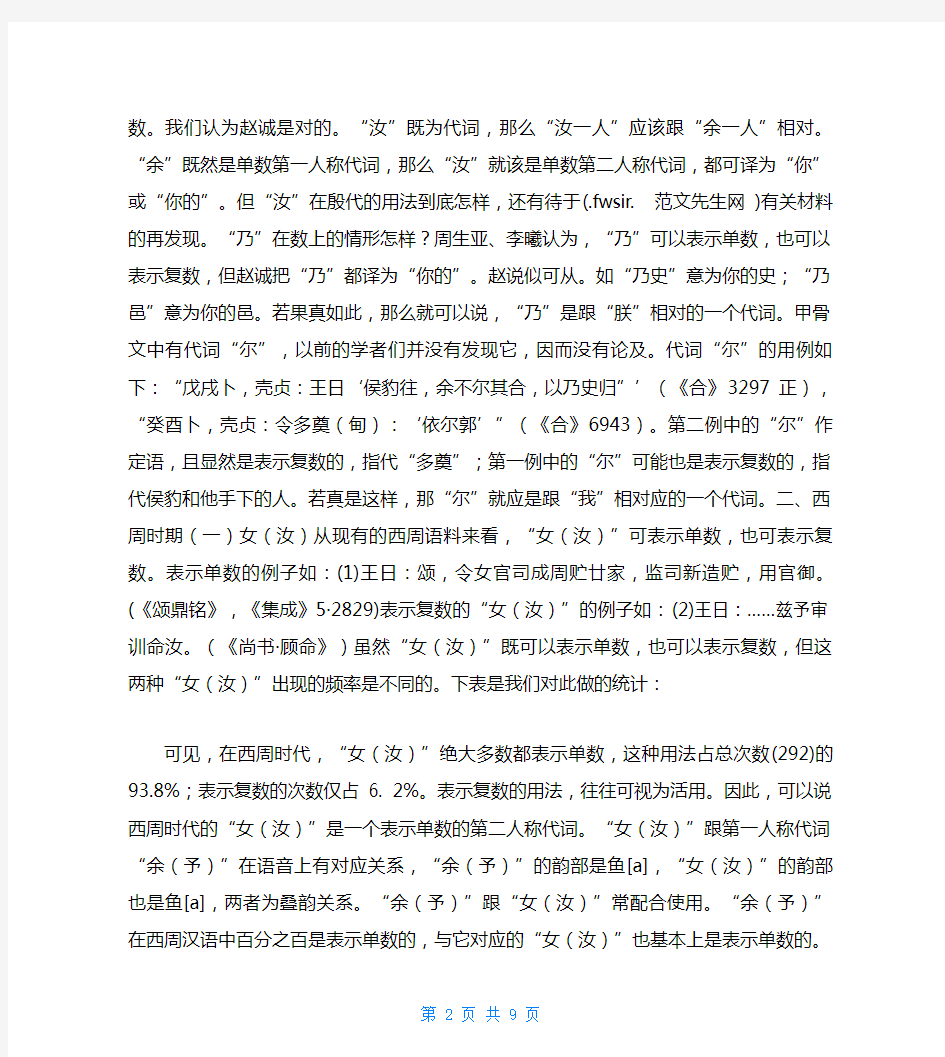

“我”相对应的一个代词。二、西周时期(一)女(汝)从现有的西周语料来看,“女(汝)”可表示单数,也可表示复数。表示单数的例子如:(1)王日:颂,令女官司成周贮廿家,监司新造贮,用官御。(《颂鼎铭》,《集成》5·2829)表示复数的“女(汝)”的例子如:(2)王日:……兹予审训命汝。(《尚书·顾命》)虽然“女(汝)”既可以表示单数,也可以表示复数,但这两种“女(汝)”出现的频率是不同的。下表是我们对此做的统计:

可见,在西周时代,“女(汝)”绝大多数都表示单数,这种用法占总次数(292)的93.8%;表示复数的次数仅占6. 2%。表示复数的用法,往往可视为活用。因此,可以说西周时代的“女(汝)”是一个表示单数的第二人称代词。“女(汝)”跟第一人称代词“余(予)”在语音上有对应关系,“余(予)”的韵部是鱼[a],“女(汝)”的韵部也是鱼[a],两者为叠韵关系。“余(予)”跟“女(汝)”常配合使用。“余(予)”在西周汉语中百分之百是表示单数的,与它对应的“女(汝)”也基本上是表示单数的。(二)乃(廼)西周时代的“乃”既可表示单数,也可表示复数。表示单数的“乃”如:(3)咎廼(乃)城。(西周甲骨H31:5)表示复数的“乃”如:(4)(王)乃令日:今我唯令女(汝)二人亢;罘矢,爽(尚)左右于乃僚,以乃友事。(《矢令方尊铭》,《集成》11·6016;又见《矢令方彝铭》,《集成》16·9901)虽然“乃(廼)”单数、复数都可以表示,但

两种“乃”出现的频率不同。下表是我们依据西周语料所作的统计:

可见西周时代的“乃(廼)”在绝大多数情况下都表示单数,这种“乃”的出现占总次数(180)的82. 8%;表示复数的“乃”出现的次数仅为17.2%。跟“女(汝)”一样,表示复数的“乃(廼)”往往可以视为活用。因此从本用来说,在西周时代“乃”是表示单数的。(三)尔在西周汉语的语料中,“尔”既可表示单数,也可表示复数。表示单数的例子如:(5)我有好爵,吾与尔靡之。(《周易·中孚》)表示复数的例子如:(6)王诰宗小子于京室,日:昔在尔考公式克弼玟王,肆玟王受兹大命。(《何尊铭》,《集成》11·6014)下面是两种“尔”的频率统计

可见在西周语料中,“尔”的称数有三种情况:一是只表示复数,如在西周金文、《尚书》(14篇)、<逸周书》(9篇)中;二是既表示单数也表示复数,如在《诗经》(雅、周颂)中,三是只表示单数,如在《周易》(卦爻辞)中。那么,该如何概括“尔”在称数方面的规律呢?“尔”的称数问题具有地域性、时代性、语体性。在殷方言中,“尔”表示复数,而在宗周方言中既可表示复数,也可表示单数。在西周早中期的散文文献中,“尔”都表示复数,这是以殷方言为基础的共同语的反映。这时“尔”与“女”、“乃”在称数上有分工,“尔”表示复数,“女”、“乃”表示单数。“尔”与“我”有对立关系,

“我”的韵部为歌部[ai],“尔”的韵部为脂部[ei],歌脂两部为旁转关系。“我”在殷商时代、西周早中期的散文文献中基本上都是表示复数的,相应的“尔”也表示复数。在西周早期的韵文文献中,“尔”开始表示单数,这可能是宗周方言口语的反映。到了西周晚期,无论在韵文中还是在散文中,“尔”都可以表示单数了(同时也还可以表示复数)。由于“尔”可以表示单数,导致了“乃”的消亡,也导致“女”使用频率的减少。(四)而在西周时代的语料中,第二人称代词“而”只出现5次,例如:(7)嗟尔朋友,予岂不知而作。(《诗经·大雅·桑柔》)“而”是表示单数的。“而”也与“朕”在语音上有对应关系,“而”为之部,“朕”为侵部,之部、侵部为通转关系。西周时代的“朕”都是表示单数的,与之对应的“而”也应如此。(五)戎这个第二人称代词,只出现在《诗经·大雅》中,共有5次,例如:(8)戎虽小子,而式弘大。(《诗经·大雅·生民》)这些例子中的“戎”都是表示单数的。“戎”跟“朕”在语音上也有对应关系,“戎”为侵部,“朕”也是侵部,两者为叠韵关系。“朕”在西周汉语中是表示单数的,“戎”也是这样。(六)若代词“若”既可以表示单数,也可以表示复数。例如:(9)王日:盂,若敬乃政,勿法朕命。(《大盂鼎铭》,《集成》5·2837)(10)今王嗣受厥命,我亦惟兹二国命,嗣若功。(《尚书·召诰》)三、春秋时期依据实际情况,可以把春秋语料中的第二人称代词分成两类:一类是既可表示单数也可以表示

复数的,如“尔”、“女(汝)”;另一类是只表示单数的,如“乃”、“而”。(一)既可表示单数也可以表示复数的代词a.尔这个代词可以表示复数,也可以表示单数。表示复数的例子如:(11)大夫君子,无我有尤,百尔所思,不如我所之。(《诗经·鄘风·载驰》)表示单数的例子如:(12)齐侯命大子乘遽来句宗伯,听命于天子,日:其则尔期。(《洹子孟姜壶铭》,《集成》15·9730)这些例子中的“尔”都是表示单数的。“尔”称数情况统计表如下:

b.女(汝)这个代词也是既可以表示单数,也可以表示复数。表示单数的例子如:(13)公日:尸,女(汝)敬恭台命,女(汝)应历公家。(《叔夷钟铭》,《集成》1·278)表示复数的例子如:(14)予誓告汝群言之首。(《尚书·秦誓》)“女(汝)”表示称数情况统计表

(二)只表示单数的代词a.乃春秋语料中的“乃”,都是表示单数的。例如:(15)往己叔姬,虔敬乃后。(《吴王光鉴铭》,《集成》16·10299)b.而春秋语料中的“而”极为少见,都是表示单数的,例如:(16)不显皇祖,其乍福元孙,其万福纯鲁,协而又(有)事。(《叔夷钟铭》,《集成》1·278)四、战国时期战国时期的情况是这样的:“女(汝)、乃、尔、而、若”都既可以表示单数,也可以表示复数。没有哪一个代词是百分之百表示单数的。所不同的'是,有些代词如“女(汝)、尔、若”以表单数为主,表复数也常见;而有些代词如“乃、

而”基本表示单数,表示复数的情况极少。至于这种极少的复数情况,是活用所致,还是其本身所具有的特征,有待于进一步分析。(一)女(汝)、尔、若在战国语料中,这三个代词没有数的区别,不过,表示单数的概率远远大于表示复数的概率,这应该与它们出现的场合有关:一般是应用单数的场合多,应用复数的场合少(这与第一人称代词的情况相同);而且,对话的场合经常是一对一的情况,所以很少用到复数。用作单数的例子,如:(17)来,吾语女。(《墨子·非儒下》)用作复数的例子,如:(18)是非汝所知也。(《孟子·离娄下》)从西周到春秋战国,“女(汝)”表示复数的功能在慢慢类化,活用逐渐转化为本用了。战国时期,“女(汝)”是一个既可以表示单数,又可以表示复数的第二人称代词。“尔”、“若”也如此。(二)乃、而“乃”自西周晚期以后就成了一个古语词。战国时期“乃”仅出现11次。在称数方面,基本延续了西周时期的特点,表示单数,复数的使用也可理解为活用。因此可以说,“乃”在战国时期基本上是表示单数的。“而”在战国典籍中共见81例,《左传》29例,《论语》1例,《庄子》32例,《韩非子》10例,《吕氏春秋》4例,《战国策》4例。其中《庄子》、《韩非子》、《战国策》、《论语》中都表示单数。《吕氏春秋》和《左传》中各有1例表示复数:(19)清丘之盟,晋以卫之救陈也,讨焉。使人弗去,日:“罪无所归,将加而师。”(左传·宣公十三年》)。(20)静郭君大怒日:“划而类,揆吾家,

苟可以慊剂貌辨者,吾无辞为也!”(《吕氏春秋·季秋

纪》)。“而”都是作定语,“而”和后面的中心语“师”、“类”组合,共同表示复数的意义。其实,此处的“而”可以作

两种理解,既可以理解为复数,也可理解为单数。因为它们后面

的中心语“师”和“类”本身就有复数的意义。“我”也有类似

的情况。“我”表示复数,常指说话人自己这一方面,如自己的

国家、自己的军队等。“我”作定语,有时明确表示单数,有时

明确表示复数,有时也可作两种理解。如:(21)实为此谋,将以

老我师也。(《左传·文公十二年》)(22)蔑死我君,寡我襄

公,迭我崤地。(《左传·成公十三年》)所以说,“而”作定语,表示对方听话人那一方面时,可作两种理解,也可以划为单

数之列。五、秦至汉初(一)若“若”在上古用作代词较晚,战

国以后才大量出现。秦至汉初时,“若”可以兼表单数和复数,

但“若”指称单数的例子占了绝大多数。在传世的文献中,

“若”共出现44例,其中指称单数的41例,占总数的93. 2%,指称复数的仅有3例,占6.8%。在出土文献中“若”出现3例,全部表示单数。这是因为,秦至汉初时“若”一般用于对话场

合,而对话又以一对一居多,所以“若”表示复数的机会就很

少,但“若”却没有数的限制。“若”表示单数的例子如下:(23)舍中皆笑日:“使者往十馀辈,辄死,若何以能得王?”(《史记·张耳陈馀列传》)“若”可以直接表示复数,不加任何形式

上的标志:(24)田叔取其渠率二十人,各笞五十,馀各搏二十,

怒之日:“王非若主邪?何自敢言若主!”(《史记·田叔列传》)“若”也可以在其后加“属”以表示复数:(25)上怒内史日:“公平生数言魏其、武安长短,今日廷论,局趣效辕下驹,吾并斩若属矣。”(《史记·魏其武安侯列传》)我们认为“若”是一个独立的第二人称代词。原因有三:从时间上看,“汝”自殷商时起便开始使用,“若”作第二人称代词最早见于西周汉语中;从“人称代词十属、辈、等”表示复数的结构来看,“汝”和“若”均可用于这种结构中,不同的是“汝”多与“等”搭配使用,“若”多与“属”搭配使用,它们在用法上还是有差别的;从使用频率上看,战国以后“若”使用的频率就比较高,所以“若”不是“汝”的变体。(二)女(汝)“女(汝)”的称数情况经历了一个发展的过程。西周时代的“女(汝)”从本用上看是一个表示单数的第二人称代词,表示复数时,通常用在命令、告诫、训诫对方的语境中,往往可视为活用。春秋战国时期,“女(汝)”的使用日益普遍,出于自身功能完善的需要,“女(汝)”表示复数时不再需要特殊的语境,已经是一个可以兼表单数和复数的第二人称代词。秦至汉初时的“女(汝)”仍然没有数的限制,既可以表示单数,也可以表示复数。“女(汝)”表示单数的例子如下:(26)王怒日:“汝安从知之?”(《史记·黥布列传》)“女(汝)”表示复数的例子如下:(27)神日:“汝秦王之礼薄,得观而不得取。”(《史记·淮南衡山列传》)秦至汉初时,“女(汝)”虽然可以兼表

单数和复数,但表示单数和表示复数的比例不同。“女(汝)”在出土文献中没有用例,在传世文献中共用了38次,其中表示单数的有31例,占了81. 6%,表示复数的有7例,占18.4%。看来“女(汝)”同“若”一样,也是以指称单数居多,原因也大致相同。(三)而在先秦时期,“而”基本上表示单数。秦至汉初时,“而”全部用于一对一的对话中,数上很容易辨别,仍然是用来指称单数的。如:(28)吕后复问其次,上日:“此后亦非而所知也。”(《史记·高祖本纪》)(四)尔秦至汉初时期,“尔”只能表示单数。我们已经了解到,这一时期的“尔”出现频率极低,且大多用于拟古之作中。也许“尔”的功能体现得不是很全面,“尔”在数上应该没有什么限制。“尔”表示单数的例子,如:(29)高后怒而骂周昌日:“尔不知我之怨戚氏乎?而不遣赵王,何?”(《史记·张丞相列传》)(五)乃“乃”在先秦是个只用来表示单数的第二人称代词,从西周晚期起,它便成了一个古语词。秦至汉初时,“乃”作代词只有两例,称数上延续了先秦的特征,仍然只能表示单数。例如:(30)高帝骂之日:“乃公居马上而得之,安事诗书!”(《史记·郦生陆贾列传》)六、西汉中晚期在西汉中晚期的传世文献中,“汝(女)”、“尔”、“若”沿袭了先秦的用法,既可表单数,也可表复数,但前者占大多数。“而”基本是表示单数的,但出现了一条表示复数的用例,值得注意。“乃”只有2例,称数功能无法得到全面地体现。(一)汝(女)汝(女)在西周是一个表

示单数的人称代词,表示复数时候视为活用,通常用于命令、告诫、训诫。到了战国,“汝(女)”即使在普通语境中也可以指代复数,可见它表示复数的功能正慢慢类化,从活用转为本用。在西汉中晚期的传世文献中,“汝(女)”属于兼表单数和复数的第二人称代词,表示单数的占90. 20%,表示复数的占9.8%。

(31)孔子谓子路日:“汝何好?”子路日:“好长剑。”(《说苑·卷三》)人称代词之后可以跟“属”、“曹”、“辈”等表示复数。值得注意的是,在西汉中晚期传世文献中,只出现了人称代词之后跟“属”的用例,“吾属”、“我属”及“汝属”。(二)尔西汉中晚期的“尔”在称数上不受单复数的限制:(32)田差三过而不一顾,平公作色大怒,问田差“尔三过而不一顾,何为也?”(《说苑·卷二十》)(三)若西汉中晚期的“若”在称数上不受单复数的限制:(33)颜渊独不言。孔子日:“回!来!若独何不愿乎?”(《说苑·卷十五》)(四)而西汉中晚期的“而”在称数上不受单复数的限制:(34)于是文公恐。归遇栾武子,栾武子日:“猎得兽乎,而有悦色?”(《新序·杂事第二》)(五)乃“乃”在西汉中晚期的语料中只出现两例,称(.fwsir. 范文先生网 )数功能无法得到全面地体现。如其中一例:(35)汉王辍食吐哺,骂日:“塌儒!几败乃公事!”(《新序·善谋第十》) 50西汉中晚期第二人称代词称数方面,指示单数的用例占绝大多数。七、结语(一)在殷商时期,第二人称代词在卜辞中出现的次数极少,例子中“汝”、“乃”表示单数,

“尔”表示复数。(二)在西周时期,“女(汝)”、“乃”、“尔”、“若”可表示单数和复数;“而”、“戎”只表示单数。(三)在春秋时期,“尔”、“女(汝)”可表示单数和复数;“乃”、“而”只表示单数。(四)在战国时期,作为第二人称的“女(汝)、尔、若”没有数的分别,不过,第一人称代词“余、予、朕”只表示单数,第二人称代词“乃、而”基本表示单数,表示复数的情况极少,这些基本承袭了西周时期的特点。(五)在秦至汉初时,“若”、“女(汝)”都没有数的区别,“而”、“乃”则只能指称单数。相对于战国时期,“尔”的称数情况发生了变化,只能用来指称单数。因为“尔”在秦至汉初时的用例很少,且大多用于拟古之作中,也许“尔”的功能体现得不是很全面,“尔”在数上应该没有什么限制。(六)在西汉中晚期,第二人称代词“乃”只有2例(表单数),不足以说明其称数功能。除此之外,其他人称代词都不存在数的分别,可以兼表单数和复数,但表示单数的用例占绝大部分。

近十年来汉语称谓词语研究概况及分析

近十年来汉语称谓词语研究概况及分析 作者:郑献芹 作者单位:安阳师范学院中文系 刊名: 江西社会科学 英文刊名:JIANGXI SOCIAL SCIENCES 年,卷(期):2006(5) 被引用次数:2次 参考文献(33条) 1.宋宣现代汉语称谓词初探 1997(01) 2.卞成林民族心理与汉语亲属称谓词系统 1996(04) 3.苏新春二十世纪汉语词汇学著作提要·论文索引 2004 4.查看详情 1988(03) 5.查看详情 1984(05) 6.查看详情 1984(03) 7.葛艳中德文化差异比较--从中德称呼语的不同谈起[期刊论文]-同济大学学报(社会科学版) 2001(04) 8.陈佩秋日本留学生拟亲称呼语偏误分析[期刊论文]-汉语学习 2002(06) 9.张含简论汉语亲属称谓的文化内涵[期刊论文]-云南行政学院学报 2004(05) 10.裘燕萍汉英亲属称谓系统的对比研究[期刊论文]-四川外语学院学报 2003(03) 11.查看详情 1949(36) 12.史金宝论汉语亲属称谓的特征及其社会历史文化背景[期刊论文]-复旦学报(社会科学版) 2003(02) 13.候友兰称谓的简化与繁化[期刊论文]-绍兴文理学院学报 2002(04) 14.陈佳从汉语血缘亲属称谓看语言对文化的反映 2002(特刊) 15.张丽华;罗毅英、汉亲属称谓的深层文化内涵比较[期刊论文]-四川师范学院学报(哲学社会科学版)2002(05) 16.潘文普通话亲属称谓形式化初探[期刊论文]-南京师大学报(社会科学版) 2001(06) 17.籍秀琴我国称谓内涵的嬗变 1996(03) 18.李成军称谓语的意义功能及作用理论 2005(04) 19.黄碧蓉文化观照下的英汉亲属称谓语[期刊论文]-河海大学学报(哲学社会科学版) 2005(01) 20.王琴汉语亲属称谓使用的现状[期刊论文]-成都大学学报(社会科学版) 2005(02) 21.胡英汉语称谓语的使用及辨析 2003(09) 22.史语所集刊 1949 23.文忠祥当前称谓语的演变及其社会意义[期刊论文]-青海民族研究 2003(04) 24.汤云航;赵淑芬汉语亲属称谓语与传统伦理文化[期刊论文]-承德民族师专学报 2001(03) 25.潘攀亲属称谓语的泛化 1998(02) 26.潘攀新时期社交称谓语及其心理评价 1995(04) 27.戴云现当代称谓词的时代变迁及其成因考察[期刊论文]-学术交流 2005(04) 28.邵黎黎汉英语中亲属称谓词的不对等性[期刊论文]-信阳农业高等专科学校学报 2005(03) 29.杨立琴汉语称谓的文化内涵 2003(01) 30.钟如雄汉语称谓词的性别异化[期刊论文]-西南民族学院学报(哲学社会科学版) 2002(04)

上古汉语第二人称代词称数研究

上古汉语第二人称代词称数研究上古汉语第二人称代词称数研究 胡伟1,张玉金2有关材料的再发现。 “乃”在数上的情形怎样?周生亚、李曦认为,“乃”可以表示单数,也可以表示复数,但赵诚把“乃”都译为“你的”。赵说似可从。如“乃史”意为你的史;“乃邑”意为你的邑。若果真如此,那么就可以说,“乃”是跟“朕”相对的一个代词。 甲骨文中有代词“尔”,以前的学者们并没有发现它,因而没有论及。代词“尔”的用例如下:“戊戌卜,壳贞:王日‘侯豹往,余不尔其合,以乃史归”’(《合》3297正),“癸酉卜,壳贞:令多奠(甸):‘依尔郭’”(《合》6943)。第二例中的“尔”作定语,且显然是表示复数的,指代“多奠”;第一例中的“尔”可能也是表示复数的,指代侯豹和他手下的人。若真是这样,那“尔”就应是跟“我”相对应的一个代词。 二、西周时期 (一)女(汝) 从现有的西周语料来看,“女(汝)”可表示单数,也可表示复数。表示单数的例子如: 数功能无法得到全面地体现。如其中一例: (35)汉王辍食吐哺,骂日:“塌儒!几败乃公事!”(《新序·善谋第十》) 50 西汉中晚期第二人称代词称数方面,指示单数的用例占绝大

多数。七、结语 (一)在殷商时期,第二人称代词在卜辞中出现的次数极少,例子中“汝”、“乃”表示单数,“尔”表示复数。 (二)在西周时期,“女(汝)”、“乃”、“尔”、“若”可表示单数和复数;“而”、“戎”只表示单数。 (三)在春秋时期,“尔”、“女(汝)”可表示单数和复数;“乃”、“而”只表示单数。 (四)在战国时期,作为第二人称的“女(汝)、尔、若”没有数的分别,不过,第一人称代词“余、予、朕”只表示单数,第二人称代词“乃、而”基本表示单数,表示复数的情况极少,这些基本承袭了西周时期的特点。 (五)在秦至汉初时,“若”、“女(汝)”都没有数的区别,“而”、“乃”则只能指称单数。相对于战国时期,“尔”的称数情况发生了变化,只能用来指称单数。因为“尔”在秦至汉初时的用例很少,且大多用于拟古之作中,也许“尔”的功能体现得不是很全面,“尔”在数上应该没有什么限制。 (六)在西汉中晚期,第二人称代词“乃”只有2例(表单数),不足以说明其称数功能。除此之外,其他人称代词都不存在数的分别,可以兼表单数和复数,但表示单数的用例占绝大部分。

词汇与文化

浅谈汉语中的亲属称谓语 内容摘要 从亲属称谓语的产生过程,进行亲属称谓语的界定。以文学巨著《红楼梦》中的称谓语实例,详尽的展示亲属称谓语的分类及特点。从实例出发,讲解亲属称谓语中的特殊分类—称呼语,阐释称呼语的一般用法和特殊用法,随着社会的发展,展示出亲属称谓语的外化用法,增强交际的顺利性。从社会现状出发,提醒人们重视传统文化的传承和重要性。 关键词:称谓语的界定分类及特点《红楼梦》称呼语外化用法 中国是一个历史悠久的文明古国,中华民族经历历史潮流一次次的冲击、涤荡和淘汰,通过自身的艰苦奋斗、自强不息的创造了灿烂的中华文化,被称为“神秘的东方古国”、“文明礼仪之国”等。正如我们的美称一样,我们的民族在礼仪上有许多的讲究,就说这亲属之间的称谓语,在不同地方就有许多不同的称呼,从古至今,也有了许多的变化。称谓语的界定,称谓语的正确用法需要我们去好好的探究。 有了语言就有了称谓语,但在书面上第一次出现“称谓”的字样,据有关学者考证,最早见于《晋书·孝武文李太后传》所载会稽王司马道子的书启:“虽幽显而谋,而称谓未尽,非所以仰述圣心,允答天人。宜崇正名号,详案旧典。”①这里的“称谓”,意思也就是对人的称呼,与现代汉语中的含义相同。但究竟什么是称谓语,古代汉语中似乎没有一个较为完整的定义。随着历史的发展,现代汉语中,称谓渐渐有了广、狭两种定义,广义包括所有人或事物的名称,而狭义则是专指人们可以用来相互称呼的有关名称。称谓语是一种特殊的语言符号,因为它除了一般语言符号所具有的指称功能外,还能体现一些特殊内容,比如,称谓语能够体现交际者双方之间具有的某种关系,以及交际双方身上所具有的一些固有特征。称谓语之下还要特别分出一类“称呼语”,在某些情境下,两者是完全不同的,是不能混为一谈的。 称谓语是人类特有的一种社会现象和语言现象。中国有句俗话:“人有人言,兽有兽语”,意思是说人类有人类的语言,动物有动物的语言。但是动物的语言指的是,通过某种叫声进行传递消息、求偶、进食等活动,并不是语言交流,更不是用称谓语打招呼。称谓语完全是适应人类发展的需要而产生的,人类初产生之时,为了寻找食物和生存空间,必须和他人进行合作,简单的信息可以通过面部表情、手势等传递,而复杂的信息就必须通过语言来交流,而身在母系氏族社会中,不同的人在氏族中有不同的分工,地位也是不同的,不同的称呼语因此产生,称谓语也就渐渐发展完备了。 亲属称谓语在不同的文化国度中,不是完全一致的,一般被分为“类分法”、“叙述法”两种类型。类分法的亲属称谓语,不标明父系或母系、直系或旁系及排列的顺序,只表明尊卑辈分。叙述法的亲属称谓语,父系或母系、直系或旁系、辈分以及同一辈分的长幼排

古汉语中的人称代词

古汉语中的人称代词是哪些 语文学习 分享到: 1.第一人称:又叫“自称”。常用“吾、我、余、予”等,还有帝王的专称“朕”和“孤”。通常都可译为“我”、“我们”、“我的”、“我们的”。 2.第二人称:又叫“对称”,常用“尔、汝、女、若、乃、而”等。通常译为“你、你的、你们、你们的”。 3.第三人称:又叫“他称”,主要有“彼、其、之”等,它们既可以用来指人,又可以用来代事,其用法更为灵活,通常译为“他、他的、他们、他们的”等。 4.关于己称,即“自称”,常用“自、己”二字,均可以译为“自己”的意思。 5.关于“旁称”,亦称为别人,常用一”人字“,可能译为”别人”、“人家”。 6.关于“尊称”,即对人的礼貌称呼法,有“君、子、公、卿、先生、夫子、足下、陛下、阁下”等,一般译为“您老人家,他老人家”的意思。 7.个人在对话中用“贱称”,也叫“谦称”。一般用“臣、仆、妾、鄙人、寡人”等,均可译为“我” 一、人称代词 第一人称:吾、我、予(余)、卬 教材例句补例: 1、曾子有疾,召门弟子曰:“啟予足,啟予手。《诗》云:‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。’而今而后,吾知免乎!小子!”(论语·泰伯)啟:通“晵“,视也。 2、《孝经》:“身体发肤,受之父母,不可毁伤,孝之始也。” “吾“一般不用作宾语。但可作前置宾语。例如: 1、今者吾丧我。(庄子·齐物论) 2、既已知吾知之,而问我。(庄子·秋水) 3、故非我而当者,吾师也;是我而当者,吾友也;谄谀我者,吾贼也。(荀子·修身) 4、居则曰:“不吾知也。”如或知尔,则何以哉?(论语·先进) 5、我胜若,若不吾胜。(庄子·齐物论) 补充: 1、“卬”也是第一人称代词,例如::招招舟子,人涉卬否。人涉卬否,卬须我友。(诗经·郑风·匏有苦叶) 2、先秦时期一般人也可自称“朕”:朕皇考曰伯庸。(屈原《离骚》) 第二人称 教材例句补例:项王患之,为高俎,置太公其上,告汉王曰:“今不急下,吾烹太公。”汉王曰:“吾与项羽俱北面受命怀王,曰‘约为兄弟’,吾翁即若翁,必欲烹而翁,则幸分我一桮羹。”项王怒,欲杀之。项伯曰:“天下事未可知,且为天下者不顾家,虽杀之无益,祗益祸耳。”项王从之。(史记·项羽本纪)唐·司马贞《史记索隐》:“俎亦机之类,故夏侯湛《新论》为‘机’,机犹俎也。比太公於牲肉,故置之俎上。”

《现代汉语语法研究》(硕士)

现代汉语语法研究 讲授提纲 第一讲结构分析法 第二讲变换分析法 第三讲语义特征分析法第四讲配价分析法 第五讲语义指向分析法第六讲句法空位与成分提取第七讲篇章语用与语法研究第八讲认知语法分析法

第一讲结构分析法 一、基本理论方法: 1.工作程序: (1)用国际音标如实记录语言资料; (2)从上述资料中切分出语言的各级单位; (3)列出单位清单,并考察其分布; (4)根据分布,对每层单位进行分类。 2.基本思路: 切分→语言单位同一性的认定→分类 3.主要方法: 替换、对比、分布和直接成分分析。 二、替换: 1.语素的确定: 蜡烛:a.花烛、香烛、火烛;b.蜡人、蜡纸、蜡笔。 (1)必须同时替换:蝴蝶:粉蝶、彩蝶、蝶泳。 (2)意义基本一致:马虎:a.老虎、猛虎、幼虎;b.马车、马尾、马匹。 (3)剩余语素:不能替换,但有区别意义的作用。如:菠菜、荞麦、牦牛;槐树、柏树、苋菜;渤海、泰山、渭河;卡车、啤酒、尼姑(Buddhist nun)。 2.形容词的确定: (1)很+;(2)*很++宾语 想、爱、怕、关心、同意、怀疑……:动词 三、扩展: 1.扩展的条件: (1)扩展式的长度超过原式:买房子→买木头房子。 (2)扩展式与原式分布相同:买房子不容易→买木头房子不容易;买房子的人→买木头房子的人。 (2)原式中被替换的项目在扩展式的相应替代部分中为核心:小丽喜欢干净→*小丽喜欢干净的房子。 2.扩展的类型: (1)替换性扩展:干家务→干完家务;我去→我去韩国;马上说→马上说清楚。 (2)组合性扩展:去→他去/去韩国;吃饱→吃饱肚子、吃饭→*吃饭肚子。 (3)插入性扩展:洗干净→洗得/不干净、洗得干净洗不干净(可能补语)、洗得干净不干净(状态补语)。 四、分布: 1.分布的含义: (1)能作什么成分、不能作什么成分:副词(只能作状语)、区别词(只能作定语)。 (2)能出现在什么位置、不能出现在什么位置:连词(句首、主语后)、篇章连接成分。 (3)能与什么样的词结合、不能与什么样的词结合:很~、不~、~了、~着、~过。 2.分布的作用: (1)作为分类的依据:如词类划分。 自主动词:别~、别~了;非自主动词:*别~、别~了。 (2)作为确定语言单位同一性的根据:

第二讲 sat 代词指代

代词指代 一.概述 代词指代的概念:在英语表达中,为避免用词重复和使句子简洁,经常使用一个代词指代前面出现过的名词(先行项)。 代词分为8类:人称代词、物主代词、反身代词、指示代词、疑问代词、不定代词、关系代词和相互代词 1. 2. 指示代词:this, those, that, those, one, it 3. 疑问代词:what, who, whose, whom, which, whatever, whichever ,whoever, whomever 4. 不定代词:some(something,somebody,someone),any(anything,anybody,anyone),no(nothing,nobody,no one),every(everything,everybody,everyone),all,each,both,much,many,(a)little,(a)few,other(s),another,none,one,either,neither 5. 相互代词:each other,one another 6. 关系代词:关系代词用来引导定语从句。它代表先行词,同时在从句中作一定的句子成分。 二.记牢四点: 1、代词与其先行项保持“数”的一致:代词的单复数由其先行项决定,同单同复。 如:Some teenagers adore computer games , so others condemn it as an utter waste time. 2、代词与其先行项要保持“性”的一致:代词的“性别”由其先行项的“性别”决定,同男

古汉语中对人的称谓

古汉语中对人的称谓与现代汉语中对人的称谓不尽相同,阅读古诗文时要特别留意,以免误解,甚至闹出笑话。古汉语中对人的称谓主要有以下几种类型: 一、人称代词 1、吾吾不能居其地(《勾践灭吴》)吾:我们。 吾与徐公孰美(《邹忌讽齐王纳谏》)吾:我。 2、余余与四人拥火以入(《游褒禅山记》)余:我。 盖余所至(《游褒禅山记》)余:我们。 3、予予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》)予:我。 4、朕回朕车以复路兮(《离骚》)朕:我,自秦始皇起专用作皇帝的自称。 5、汝因笑谓迈曰:“汝识之乎?”(《石钟山记》)汝:你。 6、尔求,无乃尔是过与?(《季氏将伐颛臾》)尔:你。 7、乃与尔三矢,尔其无忘乃父之志(《伶官传序》)尔、乃:你,第二人称代词。 8、若更若役,复若赋(《捕蛇者说》)若:你的 9、二三子昔者之战也,非二三子之罪也(《勾践灭吴》)二三子:你们。 10、或或百步而后止(《寡人之于国也》)或:有人,有的人,不定代词。 二、以身份、职业作称谓 1、公、侯、伯、子、男晋侯、秦伯围郑(《烛之武退秦师》)晋侯、秦伯:指晋文公和秦穆公。春秋时期,有公、侯、伯、子、男五等爵位。汉代封侯实际上只有王、侯二等。王子封“王”相当于先秦的诸侯,汉代初期异姓也封王,后来“非刘氏不王”,异姓受封的通称列侯。三国以后,历代封爵制度不尽相同,但姓封王都是一致的,异姓一般封为公、侯、伯、子、男。晋、宋以后,爵号加“开国”字样表示尊贵,如乐安郡开国公,曲阜县开国子,称为开国爵。 2、子、臣、君子而思报父母之仇,臣而思报君之仇(《勾践灭吴》)子:儿子。臣:臣子。君:君主。 3、黎民黎民不饥不寒(《寡人之于国也》)黎民:百姓。百姓的称谓:常见的有布衣、黔首、黎民(黎:众,黎民:众民)、生民、黎庶、苍生、黎元、氓等。 4、行李行李之往来,共其乏困(《烛之武退秦师》)行李:使者,即后世所说的外交使节。 5、贾人贾人夏则资皮(《勾践灭吴》)贾人:商人。行则叫商,坐则叫贾。 6、、前马其身为夫差前马(《勾践灭吴》前马:前驱,在马前开道的人。) 7、、左右太后明谓左右(《触龙说赵太后》)左右:身边的侍臣,以位置代人。 8、征夫问征夫以前路(《归去来兮辞》)征夫:行人。 9、灵修怨灵修之浩荡兮(《离骚》)灵修:神圣,指君王。 三、表恭敬的称谓 1、公城北徐公,齐国之美丽者也。(《邹忌讽齐王纳谏》)公:表敬称。沛公不先破关中,公岂敢入乎?(《鸿门宴》)公:您。 2、子然亡郑,子亦有不利焉(《烛之武退秦师》)子:古代对人的敬称。相当于现在的“您”。 3、君子君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞。(《季氏将伐颛臾》)君子:品德高尚的人。 君子曰:学不可以已。(《劝学》)君子:这里指有学问有修养的人。) 4、君徐公何能及君也(《邹忌讽齐王纳谏》)君:您、丈夫,这里是妻子对邹忌的尊称。 5、媪老臣窃以为媪爱燕后贤于长安君(《触龙说赵太后》)媪:对年老妇人的尊称。

文言文中的第一人称第二人称

一、文言文中的第一人称 (一)第一人称代词,主要有“我”、“吾”、“予”、“余”、“朕”。都可以作主语、定语和宾语。 1、我:用于第一人称,译作“我”、“我们” 例:子曰:“三人行,必有我师焉。”(《论语·述而》);一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”(《列子·汤问·两小儿辩日》) 2、吾:可译作“我”、“我们” 例:吾十有五而志于学,三十而立。(《论语·为政》)注:中古以前,…吾?一般只能在否定句里作前置宾语,肯定句里一般用…我?作宾语/ 中古时期“吾…可作动词和介词的后置宾语。 3、予:可译作“我”、“我的” 例:升死,其印为予群从所得,至今保藏。(沈括《梦溪笔谈·活板》);予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。(范仲淹《岳阳楼记》) 4、余:可译作“我” 例:余闻之也久。(王安石《伤仲永》);余时为桃花所恋,竟不忍去。(袁宏道《西湖游记二则》) 5、朕:用于第一人称,我、我的。(秦始皇以后成为皇帝专用的自称) 例:朕皇考曰伯庸。(屈原《离骚》) (二)、谦称代替第一人称,主要有“愚”、“臣”、“仆”、“鄙人”、“不才”、“某”、“小人”(一般人自称),“寡人”、“不谷”、“孤”(君主自称),“妾”(女子自称)。但谦称是名词,而不是代词。 1、愚:可译作“我” 例:愚以为匈奴不可击也。(司马迁《史记·刘敬叔孙通列传》) 2、臣:可译作“我” 例:臣本布衣,躬耕于南阳。(诸葛亮《出师表》);今在骨髓,臣是以无请也。(韩非子《扁鹊见蔡桓公》) 3、仆:可译作“我” 例:仆始闻而骇,中而疑,终乃大喜。(柳宗元《贺进士王参元失火书》);元礼问曰:“君与仆有何亲?”(刘义庆《世说新语》) 4、鄙人:可译作“我” 例:且鄙人虽愚,独不知狼乎?(马中锡《中山狼传》) 5、不才:可译作“我”

古代汉语合音词析音词研究

古代汉语合音词、析音词研究 合音词、析音词合音词与析音词是古代汉语中常对应出现的词的形式。合音和析音,又叫急声和慢声。合音词和析音词在古代文献典籍以及古今方言中经常出现,它们的出现极大地增强了人们沟通交流的效率,在沟通交流中能起到增强表达效果、拉近人际关系的作用。合音词和析音词在古代文献典籍和方言中普遍出现,反应了人们的若干语言习惯。合音词与析音词的探究对于音韵学、文字学以及方言研究具有重要意义,网络时代合音词的使用更是方兴未艾,它们在未来或许成为一种常用的构词方式。 一、合音词与析音词的定义 所谓合音词,顾名思义,就是把两个及以上数量的词合二为一,取前字声母和后字韵母拼合而成,将二者拼作一个整体,这样的词叫做合音词。与之相对的是析音词,就是把一个字的读音拆开来读,听起来是两个字音。合音词与析音词是相对应出现的现象,有此必有彼,有彼必有此。它们的出现是语言发展的标志。合音词与析音词的出现是汉语发展的必然产物,是语言发展到一定阶段的必然成果。 二、合音词、析音词与反切的关系 运用音韵知识可以解释很多合音词、析音词的现象,尤其是反切,对于理解、认识合音词有举足轻重的作用。说合音词、析音词一定就是反切的结果,目前还没有确切的证据可以证明。但可以确定的是在合音词与析音词的转化中,反切是最常见、最实用的方式。古代的训诂学家认为合音词“合二字为一词”,与反切的原理相似,但实际上二者并不完全等同。 二者的差异在于,反切是把切上字声母与切下字韵母及声调组合为汉字注音,如“端,多官切。”端的声母取自多的声母d与官的韵母uan及声调阴平,而注音字多和官对于被注音字是无意义的,更不可能组成词汇使用。相比之下,合音词不但是“合二字为一词”,既有注音,又出现了可以独立运用的词汇。如“飙——扶摇”,有诗文为证:“人生寄一世,淹忽若飙尘”,“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”。另外,合音词与析音词的拼合过程中,前字和后字没有的使用不像切上字和切下字那样有一定的任意性,合音词、析音词的字义是有含义的,其含义有的存留至今还在使用,有的已不再使用但仍可被考证。 从时间上看,合音词、析音词早在上古时期就有,在《诗经》中最为常见,如“蝃蝀在东,莫之敢指。”“舍旃舍旃,苟亦无然”,而反切的产生则晚得多,传统音韵学认为反切产生于汉魏六朝时期守佛教传入的影响,根据范文澜研究,反切始于东汉末年。可见反切的产生晚于合音词。可见合音词是长久以来伴随汉语的发展而发展的。 三、合音词、析音词研究史略 合音词与析音词是时常对应出现的特殊词汇现象,与语音、语义、语法有着密切的关系,千百年来被许多学者关注研究,发现了其性质与功用,对音韵、训诂作出了很大贡献。合音与析音,又分别叫急声和慢声。合音词与析音词被关注开始于宋代,从宋代的高承、沈括、郑樵、洪迈等人,到近代的顾炎武、黄侃,再到当代学者都有相关论述。 合音词与析音词现象在宋代才开始被广泛关注。代表性的论著有高承《事物纪原·经籍艺文·切字》:“然古语已有二声合为一字。”他举例:不可为叵、如是为尔、而已为耳、之乎为诸之类,似西国二合音,蓋切字之原也。从此我们可以得知,合音词在宋代被关注,而它的出现早在上古便可见其发端。高承的记载中可见,“不可”合音为“叵”,如成语“居心叵测”的“叵”就是“不可,不可以”的意思,不(bu51),叵(po214),其中还伴随着轻唇音从唇音分化的现象。沈括在《梦溪笔谈·艺文二》中写道:“古语已有二声何为一字者,如不可为叵,何不为盍,如是为尔,而已为耳,之乎为诸之类。”由此可见我国合音词与析音词的现象由来已久,而对其研究尚处于不系统的阶段。 郑樵在他的《通志》中提出了“急声、慢声”的说法。《通志》卷三十五《六书略·论急慢

文言文中的人称代词

文言文中的人称代词 作者:不详时间:2012-4-7 23:36:43 来源:会员原创人气: 443 第一人称代词 古汉语中,第一人称代词主要有“我、吾、余、予、朕、台(yí)、卬(áng)”等七个。其中,常用的是“我、吾、余、予”四个. 吾:吾与汝毕力平险 余:余闻而愈悲 我:我与城北徐公孰美 予:予观夫巴陵胜状 谦称 古人为了表示自己的谦逊礼貌,在对话中往往不用自称代词,而常用谦称代替。其方法主要有以下三种: 1、自称其名。如:相如曰:“夫以秦王之威,而相如廷斥之,辱其群臣。”(《史记?廉颇蔺相如列传》) 2、自称低贱的身份。如:①太史公牛马走司马迁再拜言。(司马迁《报任安书》),“牛马走”指“像走马一样被役使的仆人”,是谦称。②愚以为宫中之事。 此外:“臣、不肖、小人”等代替第一人称时是谦称。 注意 “孤、寡人、朕”是古代帝王诸侯自称。 如:孤不度德量力,安陵君其许寡人 “朕”,秦以前本是一般的自称,秦始皇以后专门用于帝王君主的自我称谓了。如:朕皇考曰伯庸。(屈原《离骚》) “卬(áng)”,多用在《诗经》中,“台”多用在《尚书》里,后代都不使用了。 “臣”是春秋战国时的人自称。后来则变成臣子的自称了。 第二人称代词 古汉语中,第二人称代词主要有“女、汝、尔、而、乃、若”等六个。其中以“女、汝、尔、若”四个为常见。 “汝”、“女”本是同一个词的不同写法。例如:三岁贯女,莫我肯顾。(《诗经?魏风?硕鼠》) 汝:汝是大家子 尔:尔等 若:若属皆且为所虏 尊称 “子、足下、君、公、先生、大王、陛下(对君王)”作第二人称时,是尊称,相当于先生,“您”。 1、称人之字。 子卿不欲降,何以过陵?(《汉书?李广苏建传》) 2、称人以美德之辞,美称词语。 古人多用“子”、“君”、“公”、“先生”等。 例如:①子欲子之王之善与?我明告子。(《孟子?滕文公下》) 3、称人以其近侍、所在。这类尊称多用于君王、尊者。常用的词语有“陛下”、“阁下”、“殿下”、“足下”、“执事”等。

陆俭明《现代汉语语法研究教程》摘要编排版

现代汉语语法研究教程 (第三版) 陆俭明著 北京大学出版社 2005年,北京

目录 绪论 0.1 关于语言 0.2 关于汉语 0.3 语法到底是指什么? 0.4 语法和语音、语义 0.5 关于语法单位 0.6 三组重要的概念 0.7句法结构中的两种结构关系 第一章词类研究 第一节汉语词类研究 1.1 汉语词类问题一直被认为是个老大难问题 1.2 关于划分词类的依据 1.3 怎样依据词的语法功能来给汉语词分类? 1.4 各家词类数目多少简析 1.5 关于词的兼类问题 1.6 汉语词类划分中难处理的问题 第二章汉语句法分析 第二节层次分析法 2.1 句子成分分析法及其局限 2.2 句法构造的层次性 2.3 关于层次分析法 2.4 运用层次分析法需要注意的几个问题 2.5 层次分析法的作用 2.6 层次分析法的局限 第三节变换分析法 3.1 层次分析法的局限和变换分析的产生 3.2 关于“变换”这个概念 3.3 变换分析的客观依据 3.4 变换分析的基本精神和所遵守的原则 3.5 变换分析的作用 3.6 变换分析的局限 第四节语义特征分析法 4.1 变换分析的局限与语义特征分析的产生 4.2 关于语义特征 4.3 关于“名词[主语]+动词+名词1+给+名词2”句式4.4 关于“动词+了+时量+了”句法格式 4.5 关于“v有……”格式 4.6 关于“形容词+ (一)点儿!”祈使句式

4.7 关于“名词语+了”句法格式 4.8 关于语义特征分析 第五节配价分析法 5.1 语法研究中的“配价”思想及配价语法分析 5.2 “喝啤酒助学生”和“喝啤酒的方式”在语法上有区别吗? 5.3 “VP+的”这种“的”字结构的指称和歧义问题 5.4 “放了一只鸽子”和“飞了一只鸽子”在语法上有区别吗? 5.5 形容词都能受“对……”这一介词结构修饰吗? 5.6 介词结构“对……”能作什么样的名词的定语? 5.7 为什么可以说“他是王刚的老师”却不能说“※他是王刚的教师”? 第六节语义指向分析 6.1 为什么“只吃了一个面包”里的“一”有时能省略,有时不能省略?6.2 语义指向和语义指向分析 6.3 是不是每个句法成分都有语义指向的问题? 6.4 对于句法成分的语义指向需考虑哪些问题? 6.5 对被指向的成分是否会有某些特殊的要求? 6.6 “究竞”在句中为什么有时能移位,有时不能移位? 6.7 “吃了他三个苹果”到底该看作单宾结构还是双宾结构? 6.8 语义指向分析的作用 第三章范畴研究 第七节汉语语义范畴研究 7.1 汉语句法研究中所要关注的语义问题 7.2 汉语中的数量短语和数量范畴 7.3 数量范畴对汉语句法的制约作用 7.4 领属范畴对汉语句法的制约作用 7.5 自主范畴对汉语句法的制约作用 第四章汉语虚词研究 第八节汉语虚词研究 8.1 关于虚词用法的研究 8.2 关于虚词意义的研究 8.3 研究虚词意义的基本方法——比较分析 8.4 虚词研究中的语义背景分析 第五章形式学派与功能学派 第九节形式学派的研究思路 9.1 形式学派内的主要派别 9.2 美国结构主义形式学派的语言研究 9.3 关于切分、语言单位同一性的认定、分类 9.4 再说层次分折 9.5 两种描写模型 9.6 乔姆斯基形式学派的研究思路 9.7 乔姆斯基的思想观点

小六英语第3讲:代词词(教师版)

第3讲代词 代词 一、人称代词 1.人称代词即表示“你、我、他、你们、我们、他们”等的词,它的人称、数和格的变化见下表: 数人称主格宾格 单数第一人称I me 第二人称you you 第三人称he she it him her it 复数第一人称We us 第二人称you you 第三人称they them 主格与宾格: 人称代词有主格和宾格两种形式。主格主要用来做句子的主语;宾格主要用作宾语。

人称代词主格用在句首作主语。She is sitting in a bus.她正坐在公共汽车上。 人称代词宾格在动词后作宾语。This pen is bad.I can’t write with it.这支钢笔不好,我没法用它写字。 2.人称代词的排列顺序 人称代词并列使用时,通常以下列顺序出现,请熟悉并记忆。 1)单数代词:you and I; you and he ; he and I ; you ,he and I 2)复数代词:we and they ; we and you ; you and they; we, you and they 3)第三人称单数代词:he and she *人称代词排序口诀:人称代词并列观,注意顺序礼貌见; 单数人称二、三、一,复数人称一、二、三; 麻烦事情“我”站前,其他人称没意见; 两性并用为三单,男先女后是习惯。 二、物主代词 物主代词是表示所有关系的代词,分为形容词性物主代词和名词性物主代词。 名词性物主代词= 形容词性物主代词+ 名词 例,Whose coat is this? 这是谁的上衣? It’s hers. 是她的。hers= her coat *关于物主代词的口诀: 物主代词很重要,译成汉语都有“的”,后面必须加上物,否则就要犯错误, my your his her its our their 不放过。 形容词性是基础,除了我的“mine”外,其他词尾“s”性 形物代词能力差,出门常把名词加;名物代能力强,常来独去又独往。 三、反身代词 反身代词也叫“自身代词”,表示“**自己”。 I can do it by myself. 我自己能做这件事。 *反身代词的构成规律记忆口诀: 反身代词有规律,第三人称宾格加,其余开头用物主,复数-ves替-f

汉语称谓语的使用方法及面临的问题

汉语称谓语的使用方法及面临的问题 内容摘要:汉语称谓语分为两大子系统:亲属称谓语与社会称谓语。本文试图分析这两大系统内的泛化缺环现象、使用方法、交际策略及面临的问题。本文研究的是现代汉语。关键词:汉语称谓语;泛化;缺环;使用方法;问题 在当今社会生活中,恰当的称谓语能够使交际顺利进行,而不恰当的称谓语则会使本人和对方感到尴尬,严重时会造成交际的失败。近年来,关于汉语称谓语的研究已经引起了许多学者,尤其是社会语言学家的重视,大量的著作对称谓语所反映的社会现象进行过深入细致的研究,但对汉语称谓的使用方法及面临的问题说明不多,本文写作的目的就是阐述这种语言现象及问题。 汉语称谓语分为两大子系统:亲属称谓语与社会称谓语。本文将论述二者的使用方法及面临的问题。 一、亲属称谓语的使用方法 汉语亲属称谓可谓是名目繁多,复杂多样。汉语亲属称谓的语义功能非常细致,可以用来区分直系与旁系、血亲与姻亲、近亲与远亲、长辈与晚辈、已婚与未婚、年长与年幼、男性与女性、甚至生存与死亡等。 随着社会经济的发展,人们的活动范围不断扩大,为了满足交际的需要,汉语称谓语有逐渐泛化的趋势。在阐述称谓语泛化之前,我们首先要澄清这样一个事实,即语言的模糊性。语言的模糊性是普通的客观存在。语言的模糊性同语言的含混性不是一回事。人们在社会交际中常常要消除语言的含混性,力图提高语言的精确性,还要减少某些模糊性。但实际上,在人与人的交往中,特别是在社会生活中,却要承认这种模糊性。在很多情况下,不但不能消除这种模糊性,还要利用这种模糊性。而称谓语的泛化即利用了语言的模糊性。潘攀是这样对亲属称谓的泛化下定义的:用亲属称谓称呼非亲属成员。如小孩称年老长辈为“老爷爷”,即使他们之间并无血缘关系。这与Grice合作原则中“质”的准则不符,即不真实但却符合汉文化人际交往时注重“情”的准则,对人热情关心和自谦尊人。称谓语的泛化利用语言的模糊性达到了促进交际的目的。如“叔叔”、“阿姨”、“大叔”、“大婶”、“大爷”、“大娘”,还有“解放军叔叔”、“大姐”、“大妈”等亲切的称呼。亲属称谓还可以泛化衍生出一批社会称谓词语,如“打工妹”、“空姐”、“的哥”、“军嫂”等,甚至扩大到非人称的事物,如“老天爷”、“母校”、“母语”、“太阳公公”等等。

第一人称单数第二人称

一.代词(pron.) 第一人称单数第二人称 单数和复数第三人称单数(三单)第一人称复数第三人称复数 人称代词我你/ 你们他她它我们他们 主格Iyouhesheitwethey 宾格meyouhimheritusthem 物主代词我的你的/ 你们的他的她的它的我们的他们的 形容词性myyourhisheritsourtheir (一) 翻译成英语: 1.我是_______________ 2.我父母 ________________ 3.你可以______________ 4.你的电话号码______________ 5. 谢谢你_____________ 6. 他有________________ 7.他的姓氏_____________ 8. 听他说_____________ 9. 她喜欢它。____________ 10.她全家照______________ 11.帮助她____________ 12. 它吃 ________________ 13.它名字______________14.看见它____________ 15.我们想要____________ 16.我们最喜爱的水果_____________________ 17.加入我们_________ 18. 他们唱歌___________ 19.他们旧电脑_______________20.画出它们__________ (二) 选词填空: 1. What’s ________ name? (you / your )_________ name is Bob. ( My / I / me)

汉语人称代词

中文第一人称包括使用中文、汉语的人用于指代说话、书写者自己的人称代词。有时汉语复数,如“我们”,可以指单数;例如行政官员发言时用“我们”以示代表整个政府发言。 [编辑]现代汉语 ?我、我们:最常见中文第一人称代词。 ?咱、咱们:比较常用中文第一人称代词。其中“咱们”通常包括聆听、阅读者,而“我们”可能包括,也可能不包括。中国东北方言“咱们”的用法相当于“我们”。 ?本人:多用于书面语。 ?人家:多为女性所使用,古义中性,今义则带有撒娇或挑逗等亲密关系意味。 例:《红楼梦》第九十二回:袭人啐道:“小蹄子,人家说正经话,你又来胡拉混扯的了。” 中文第二人称包括使用中文、汉语的人用于指代对方的人称代词。如“你”、“你们”(用于复数)等 [编辑]现代汉语 ?你、你们:最常见第二人称代词 ?妳、妳们:用于女性,多见于现代文学作品(中文本无此用法,大陆使用很少;“妳” 原为“奶”或“嬭”的异体字) ?您:普通话中用于表示尊敬的称呼 ?祢:多见于宗教作品,指代“神”。 中文第三人称包括使用中文、汉语的人用于指代我、你以外的人的人称代词。 [编辑]现代汉语 ?他:用于男姓(能用于女姓); ?他们:用于指代你我以外的人(不分性别); ?她:用于女性(不能用于男姓,由刘半农在五四运动时期提出[1]); ?她们:(中文本无这种用法,模仿自西方语文,最早由刘半农在五四运动时期提出); ?牠、牠们:用于指代你我以外动物(中国大陆并入“它”字); ?它、它们:用于指代你我以外“死物”(中国大陆指所有非人类事物);有时代指人类的婴儿和尸体等,没有明确人格的身分。 ?怹:用于尊称,不常用,多见于文学作品。

人称代词

人称代词 人称代词是表示人们自我称呼和相互称呼的词。同现代汉语一样,古代汉语的人称代词也可分为第一人称、第二人称、第三人称三类。 在上古汉语中,人称代词具有三个特点: 1.没有性的区别,男女通用; 2.没有尊卑上下的区别; 3.没有数的区别,单复数同形。 大约从春秋战国开始,才逐渐有了类似表示复数的“侪(chái)、等、曹、属、辈”等,粘附在第一、二人称代词及部分尊称、谦称之后,表示“这批人”、“这班人”、“这辈人”等意思。例如: ①吾侪小人。(《左传·襄公十七年》) ②公等皆去。(《史记·高祖本纪》) “吾侪”即“我们这班人”,“公等”即“你们这班人”。但是,这些类似表复数的字,与唐宋以后产生的表复数的“们”字是不同的,它们都还是名词。 (一)第一人称代词 第一人称代词,又叫自称代词,是指说话人称呼自己的代词。古汉语中,第一人称代词主要有“我、吾、余、予、朕、台(yí)、昂(áng)”等七个。其中,常用的是“我、吾、余、予”四个。“朕”,秦以前本是一般的自称,秦始皇以后专门用于帝王君主的自我称谓了。“昂”,多用在《诗经》中,“台”多用在《尚书》里,后代都不使用了。例如: ①夫子言之,于我心有戚戚焉。(《孟子·梁惠王上》) ②哀南夷之莫吾知兮。(《楚辞·涉江》) ③余不能治余县。(《左传·昭公三年》) ④予既烹而食之。(《孟子·万章上》) ⑤朕皇考曰伯庸。(屈原《离骚》) ⑥非台小子敢行称乱,有夏多罪,天命殛之。(《尚书·汤誓》) ⑦人涉昂否,昂须我友。(《诗经·邶风·匏有苦叶》)

由于出现时代、方言以及使用习惯的差别,第一人称代词在使用上有同有异。 1、从所能充当的句子成分看,“我”、“余”、“予”通常作主语、宾语、定语,“吾”通常作主语、定语和前置宾语,“昂”作主语、宾语,“朕”作主语、定语。但也有例外,如: ①汝曷弗告朕,而胥动以浮言,恐沈于众?(《尚书·盘庚上》) ②吾服女也甚忘,女服吾也亦甚忘。(《庄子·田子方》) 例①中的“朕”作宾语,例②中的“吾”作宾语。 2、从单复数形式看,除“我”、“吾”既可表单数又可表复数外,其余一般用于单数。 3、吾、我区别何在? A.头一个回答这个问题的是胡适的《吾我》篇。他认为这是一种格的表现。所举的例子是“今者吾丧我”。他主张“吾”字是用到主格跟领格的形式,“我”字是用到受事格的形式。 B.俞敏《汉藏虚字比较研究》。他认为:西周人的铜器里,所有自称的字除了“朕”、“余”,就光有一个“我”字,连一个“吾”字也没有。《诗》、《书》两经里可以说简直没有“吾”字。“吾”跟“我”的区别纯粹是一个声音的问题。“吾”向来不用到语丛的尾巴上,“我”可以,比方“非我也”;凡是对比重念的地方,全用“我”。 谦称: 另外,古人为了表示自己的谦逊礼貌,在对话中往往不用自称代词,而常用谦称代替。其方法主要有以下三种: 1、自称其名。例如: ①丘也幸,苟有过,人必知之。(《论语·述而》) ②相如曰:“夫以秦王之威,而相如廷斥之,辱其群臣。”(《史记·廉颇蔺相如列传》) 2、自称低贱的身份。例如: ①妾父为吏,齐中皆称其廉平。(《史记·孝文本纪》) ②太史公牛马走司马迁再拜言。(司马迁《报任安书》) “妾”本是“女奴隶”,“牛马走”指“像走马一样被役使的仆人”,所以均是谦称。 3、自称不德卑贱之词。例如:

现代汉语研究概述

第一讲现代汉语研究概述 1.2现代汉语研究概述 20世纪中国语言学由于马建忠的《马氏文通》的问世,可以说是我国现代科学意义上的语言学的发展历史。汉字的研究一直占有很重要的位置。30年代,唐兰先生强调“文字的形体研究”,他的《古文字学导论》标志着的汉字学的建立。近二三十年还加强了对汉代以后,现代汉字以前的文字的研究,特别是俗字的整理和研究,并形成了汉字学的一个新分支——现代汉字学。70年代末以来由于各种因素的推动,汉语音韵学的研究进入了一个鼎盛的时期。这一时期的训诂学也有了一定的发展,该时期训诂学的基本任务是解释文献字词。汉语语法研究也进入了鼎盛时期。下面主要从语法、语音、词汇、语用、对外汉语教学交叉学科等方面进行简要的说明。 1.2.1现代汉语语法方面: 在20世纪的一百年里,我国语言学的发展中要属汉语语法学的发展最快,成果最显著。汉语语法研究是从古代汉语语法开始的,《马氏文通》是一部古代汉语语法研究专著。但从黎锦熙《新著国语文法》这第一部白话文语法著作于1924年问世以来,现代汉语语法研究一直是本世纪汉语语法研究的主流。40年代出现了20世纪前半叶现代汉语语法研究的鼎盛时期,王力的《中国现代汉语》和《中国语法理论》,吕叔湘的《中国文法要略》,高名凯的《汉语语法论》是该时期的代表作都采用了“三品说”(丹麦叶斯柏森《语法哲学》首品——

主语、宾语、中心语,次品——谓语、定语,末品——状语、补语)。当今世界语言学领域普遍关注和运用的一些语法思想和分析方法,如“动词中心说”、“语义格”、“动词配价”、“范畴论”、“语用分析”、“变换分析”、“篇章分析”等等,在这一时期的著作中都有体现,只是没有上升到理论层面加以论述和阐释。(如朱德熙著作中的动词的“向”,就相当于“价”)新中国成立后,吕叔湘和朱德熙合著的《语法修辞讲话》起到了“匡谬正误”的作用。语法知识的普及大大促进了现代汉语语法的教学与研究工作。与此同时,随着赵元任的《北京口语语法》(李荣译)一书的翻译出版,美国描写语言学理论方法开始影响着现代汉语语法的研究。这个时期(50-60年代)的语法一直停留在词语和句子成分的充当上。 古代汉语语法的研究,自《马氏文通》以后,还有以王力(50年代)为代表的研究古代汉语为主的语法学家。他开创了汉语语法研究的历时研究,这为汉语语法史研究奠定了基础。80年代后,古代汉语语法研究有了可喜的变化。不论在研究队伍、研究方法、研究理念都有了明显的变化。如“要有明显的时代观点,语料不可古今杂糅”、“必须注重语法的系统性,要从语法系统去思考问题”、“要注意吸取各种语言学理论中有利于古代汉语语法研究的东西”、“加强专书、断代语法研究”以及“既要有定性分析,又要有定量分析”等,开展了语法化的研究,出现了一批较好的研究成果。 近代汉语语法研究始于20年代末,黎锦熙和吕叔湘分别发表了很多研究近代汉语“把”字结构和个别代词、量词、虚词的研究。黎

第二章 代词用法讲解

第二章代词讲解 人称代词主格人称代词 宾格 形容词性 物主代词 名词性 物主代词 反身代词 第一人称(单))I Me My Mine Myself 第一人称(复))we Us Our Ours Ourselves 第二人称(单)you You Your Yours Yourself 第二人称(复)You You Your Yours yourselves 第三人称(阳)He Him His His himself 第三人称(阴)She Her Her Hers herself 第三人称(中)It It Its Its itself 第三人称(复)They them their theirs themselves 人称代词、物主代词和反身代词的功能 人称代词(主格)作主语、表语 人称代词(宾格)作宾语、表语 物主代词(形容词性)作定语 物主代词(名词性)作主语、宾语、表语 反身代词作宾语、同位语 2.人称代词的用法 (1)人称代词主格在句中作主语,代替上文提到的人、物或事。人称代词宾格在句中用作动词或介词的宾语。例如: I asked an old man the way to the museum. He was very friendly.我向一个老人询问去博物馆的路。他很友好。 Next Sunday will be my mother's birthday. I'll buy her a dress as a birthday present.下周日是我母亲的生日。我将给她买条裙子作生日礼物。 在口语中,人称代词宾格常用作表语,或在省略谓语的句子中作主语。例如: -Who's there?那儿是谁?-It's me.是我。 -I'd like to go shopping in the new supermarket.我很想到新超市去购物。-Me too.我也想去。 (2)当句中同时有几个人称代词并列时,通常按you, he/she, I次序排列。例如: He and I sang some English songs at the party. 唱了几首英语歌。 They will hold a party for you and me on our birthday. 我们生那天他们将为你和我举行聚会。 3.it的用法 (1)it作代词代替上文中提到的无生命的事物或幼儿、动物例如: The skirt is nice. Will you try it on?这条短裙很好。你试试吗? Harley has got a baby, and it weighs ten pounds. 哈雷有了子,重十磅。 (2)作“这、那”解,指心目中的人。例如: "Who is it at the door?" she asked, but got no answer. "门口谁?”她问,但没有应答。 (3)作无人称动词的主语,表示时间、天气和距离。例如:It's ten o'clock. Let's go to the lecture hall. 十点了。让我们演讲厅。 It was nearly midnight when I returned home.我回到家时已半夜了。 It's cool in the mountain in summer.夏天山里很凉快。 It's about ten kilometers to the campsite. (4) 在特定的句型中作形式主语或形式宾语。 It is necessary to obey the traffic rules. They found it impossible to get there in time. It's kind of you to help us with our lessons.你帮助我们做功你真好。 It’s +形容词of sb to do sth. Sb be adj to dosth. It’s +形容词for sb to do sth.To do sth is + adj for sb.