产业集群和产业集群模式的相关理论

2产业集群的相关理论

2.1 产业集群的概念

关于产业集群的概念,不同地区或学者对其定义不同。对于特定产业中各种相互关联的企业在一定区域范围内的集聚现象,一般称之为产业集群或企业集群(王缉慈,2001),亦或区域集群。而在意大利称之为新产业区,中国浙江省称之为特色工业园区,广东省称之为专业镇。

按照美国哈佛大学M?波特的观点,产业集群是指在某一特定领域中(通常以一个主导产业为核心),大量产业联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上的集聚,并形成强劲、持续竞争优势的现象(Poter,1998),即在某一特定区域下的一个特别领域,存在着一群相互关联的公司、供应商、关联产业和专业化的制度与协会(Poter,2002)。然而,波特在《国家竞争优势》一书中,将产业集群的概念拓展至国家层面,研究视野也更加开阔。

结合不同学者对产业集群的理解,本文给出如下定义:产业集群是由一群具有专业化分工性质的同类企业及相关支撑机构,为了完成某类产品的生产在一定地域范围内的柔性集聚,并结成密集的合作网络,植根于当地不断创新的社会文化环境,是基于信息和知识联系的创新链机制。

2.2 产业集群理论的国外研究状况

1776年,古典经济学家亚当?斯密(Ada Smith,1776)就从分工的角度描述产业集群现象,认为产业集群是由一群具有分工性质的企业、为了完成某种产品的生产联合而成的群体。近几十年来,经济地理学、竞争经济学、产业组织理论对产业集群表现出共同的兴趣和关注, 不同学术领域的学者们基于不同视角对产业集群的形成进行了阐述。

(1)外部经济理论

外部经济理论也称外部规模经济理论,其代表人物有马歇尔、韦伯、克鲁格曼、胡佛等。新古典经济学代表人物阿尔弗雷德?马歇尔(Marshal,1890)在他的《经济学原理》中提出了内部规模经济和外部规模经济的重要概念,并认为企业集群是基于外部规模经济形成的。韦伯(Weber,1909)进一步将外部规模经济分为本土化经济和城市化经济。其中,地方化经济是指同一行业内部的不同企业之间相互关联产生的收益增加或者成本节约,城市化经济是指在更大空间范围内获得其他企业配套、便利的公共设施、规范的劳动力市场等外界的支持而获得更高的收益。胡佛(Hoover,1937)认为,规模经济是产业集群产生的原因。

(2)经济地理学理论

该理论的代表人物有传统空间经济地理学家阿尔弗雷德?韦伯、新经济地理学家保罗?

克鲁格曼及欧洲创新研究小组(GREMI)。韦伯(1909)在《工业区位论》中将企业集群所产生的经济效益分为由企业经营规模的扩大产生的聚集经济效益和多种企业在空间上集中产生的聚集经济效益。克鲁格曼(Krugman,1991)以传统的收益递增为理论基础,引入地理区位等因素,分析了空间结构、经济增长和规模经济之间的相互关系,提出了新的空间经济理论,并第一次通过建立数学模型分析证明了工业集聚将导致制造业中心区的形成。1985年在法国成立的欧洲创新研究小组(GREMI),在对欧美国家的16个区域进行了调研论证后认为,大量企业在地域空间上的集聚与其所在区域内的社会人文环境密切相关,更多依赖于区域创新环境的改善,而不仅仅是产业内部的柔性专业化分工。

(3)新竞争优势理论

新竞争优势理论主要是以哈佛大学教授迈克尔?波特(Michael Porter,1990)在《国家竞争优势》一书中提出的理论形成的。波特认为产业部门获取竞争优势的一个重要手段就是产业集群,大量产业联系密切的企业以及相关支撑结构在空间上聚集可以使集群内企业的生产率获得提高,使集聚区内企业获得持续创新能力,降低企业进入风险,促进新企业的诞生和企业衍生,从而使得集群区内企业形成强劲且可持续的竞争优势。1998年,波特又在《哈佛商业评论》上发表了《集群与新竞争经济学》一文,系统提出了以产业集群为主要研究对象的新竞争经济理论。波特认为,产业集群的核心内容是其竞争力的形成和竞争优势的发挥,这是产业集群在市场经济中生存和发展的根本保障;同时波特指出,政府或非政府机构在集群发展过程中也起着重要的作用,政府的政策对集群的形成、发展模式和发展周期都有重要的影响(Poter,1998)。

(4)交易费用理论

交易费用理论又被称为新制度经济学,其主要代表人物有科斯(Coase.R)、威廉姆森(Williamson)、得穆塞茨(Demsetz.H)、诺斯(North.D)等著名的学者。科斯(1937)认为企业是作为市场的替代物而产生的,并通过形成一个组织来管理资源,可以节约市场运行成本。在科斯之后,威廉姆森等许多经济学家又进一步对交易费用理论进行了发展和完善。威廉姆森(1977)把地理邻近的优势解释为交易费用的节省,数量众多的、具有信任关系网络的企业们利用相匹敌的合约力量来减少机会主义行为和信息不对称。

(5)社会资本理论

社会资本是新经济社会学的研究范畴。布迪厄(Bourdieu,1980)首次将社会资本定义为实际或潜在资源的集合,这些资源与由相互默认或承认的关系所组成的持久网络有关。罗伯特?普特南(Robert Putnam)进一步指出社会资本是指社会组织的特征,例如信任、规范和网络,他们能够通过推动协调的行动来提高效率。因此,社会资本是一种稀缺资源,这种资源的获得是通过个人及社会关系网络来摄取的,而这种关系网络是建立在信任基础之上的。社会资本可以为集群内企业带来其他企业无法复制与模仿的竞争优势,它能有效减少集群内企业创新过程中的交易成本,其社会网络推动了区域创新活动,增强了企业的根植性。

2.3 产业集群理论的国内研究状况

与国外产业集群理论相比,我国产业集群研究的起步较晚,但是随着我国经济社会的全面发展,政府、学术界也越来越重视集群的理论探讨。

北京大学王辑慈教授从20世纪90年代开始陆续把国外的产业集群的研究成果介绍到国内,并对我国部分有代表性的地方产业集聚现状进行了实证分析,她的《创新的空间——企业集群与区域发展》(2001)是国内研究这一理论的经典,该书评价了经济地理学研究的新产业区理论,并且对国内外著名产业区进行了实证研究。在《超越集群:中国产业集群的理论探索》(2010)一书中,她描述了中国产业集聚区的地理分布格局,将集聚在某些区域的中小企业与跨国公司之间的不平等关系作为出发点,探讨了高技术产业集聚区域、艺术村和数字内容产业集群,以及以大批量制造为特征的专业化产业区。

仇保兴(1999)从专业化分工的角度分析了企业集群的形成机制,对小企业集群从历史与现实、理论和实践等角度分析了其形成、制约因素以及其创新意义和深化趋势。他在《小企业集群研究》一文提出产业集群是一种新的产业组织形式的观点,认为小企业集群指的是由众多独立以及相互关联的小企业依据专业划分和协作的关系并在某一地理空间高度聚集而建立起来的产业组织,这种组织的结构介于纯市场和纯科学研究层面之间。

陈剑峰、唐振鹏(2002)介绍了国外学者对产业集群的定义和分类,从技术创新、组织创新、社会资本、经济增长等方面总结了国外产业集群的关联研究,阐述了国外产业集群的集群政策以及集群研究的逻辑关系,并综述了国外产业集群研究成果。

其他著名学者的研究成果有:蔡宁(2002)等人对产业集群的区域创新体系及其集体学习机制进行了探讨;盖文启(2002)运用交易费用、规模经济、创新等理论从研究区域创新网络的视角下探讨在新技术革命和全球一体化背景下的区域经济发展的新机制;魏守华(2002)是从区域经济发展理论角度研究产业集群的,他认为产业集群理论是继梯度推移、增长极和地域生产综合体理论之后的新型的区域经济发展理论;梁琦(2003)对“新工业区”理论作了介绍,以及对克鲁格曼集聚理论、波特集聚理论和其他主要经济学家集聚理论也作了介绍和研究;魏江(2003)以浙江产业集群现象为研究对象,对集群创新系统和技术学习问题做了系统研究。

2.4 国内外产业集群模式的研究概况

2.4.1 国外产业集群模式的研究概况

由于国外学者对于产业集群模式的分类标准不一,因而其研究成果较多,为了便于阐述,本文主要列举了三位学者对产业集群模式的分类。

(1)马库森的产业集群模式分类

美国学者Markusen(1996)对世界范围内的主要经济发达地区进行大量观测,研究了许多地区产业发展和结构演化的历史,粗略地把当今世界区域经济模式分为四大类型:①马

歇尔式产业区:以独立的中小企业与私营企业为主要成分,企业间商贸活动一般局限于本地和周边地区,分工细致,同行业竞争激烈,利润微薄,区域间的知识信息扩散迅速均衡,该类型以劳动密集型企业为主体。②中心辐射区:区域内有一个或几个大型垂直一体化企业或供应商,其他企业大部分都为核心企业生产一些配套产品和提供服务保障,核心企业作为区域的主导与区内外供应商和竞争者关系密切。③卫星产业区:在发达或发展中国家经济活跃、智力资源相对集中地区设立技术研发部门和市场部,将部分研发和市场调研任务下放到产品销售地前沿,将研发的成果和市场情况通过现代化交通和通讯手段反馈到总部,以便实现全局管理。④国家主导产业区:国家或省市根据国际新产业结构调整的趋势和本地经济发展需要,有目的、有计划地直接或间接引进国际先进技术、资金、人才,同时也鼓励本地创业英才为弥补国内产业空缺而采取的建立带有浓厚政府指导意义的创业园区或生产加工工业园区。

(2)Cordon & McCann的产业集群模式分类

Cordon & McCann(2000)是从集群的功能角度,将产业集群分为三种基本模式:一是传统的纯集聚模式。它是产业集群发展过程中最为简单的一种模式,是众多相对独立的中小企业聚集在一起形成的产业集群。该集群内企业相互之间少有分工与合作,在市场有限的情况下竞争较为激烈。二是产业综合体模式。该模式一般拥有一个或多个规模较大、竞争和创新能力较强的大企业,起着支配性或主导作用。三是社会网络(俱乐部)模式。在这种集群中,通过市场网络连接起来的专业化中小企业起到了主导作用。两位学者的分类是把产业集聚与地域生产综合体概念整合到了新的产业集群理论中,扩大了产业集群理论的内涵。

(3)Knorringa & Meyer-Stamer产业集群模式分类

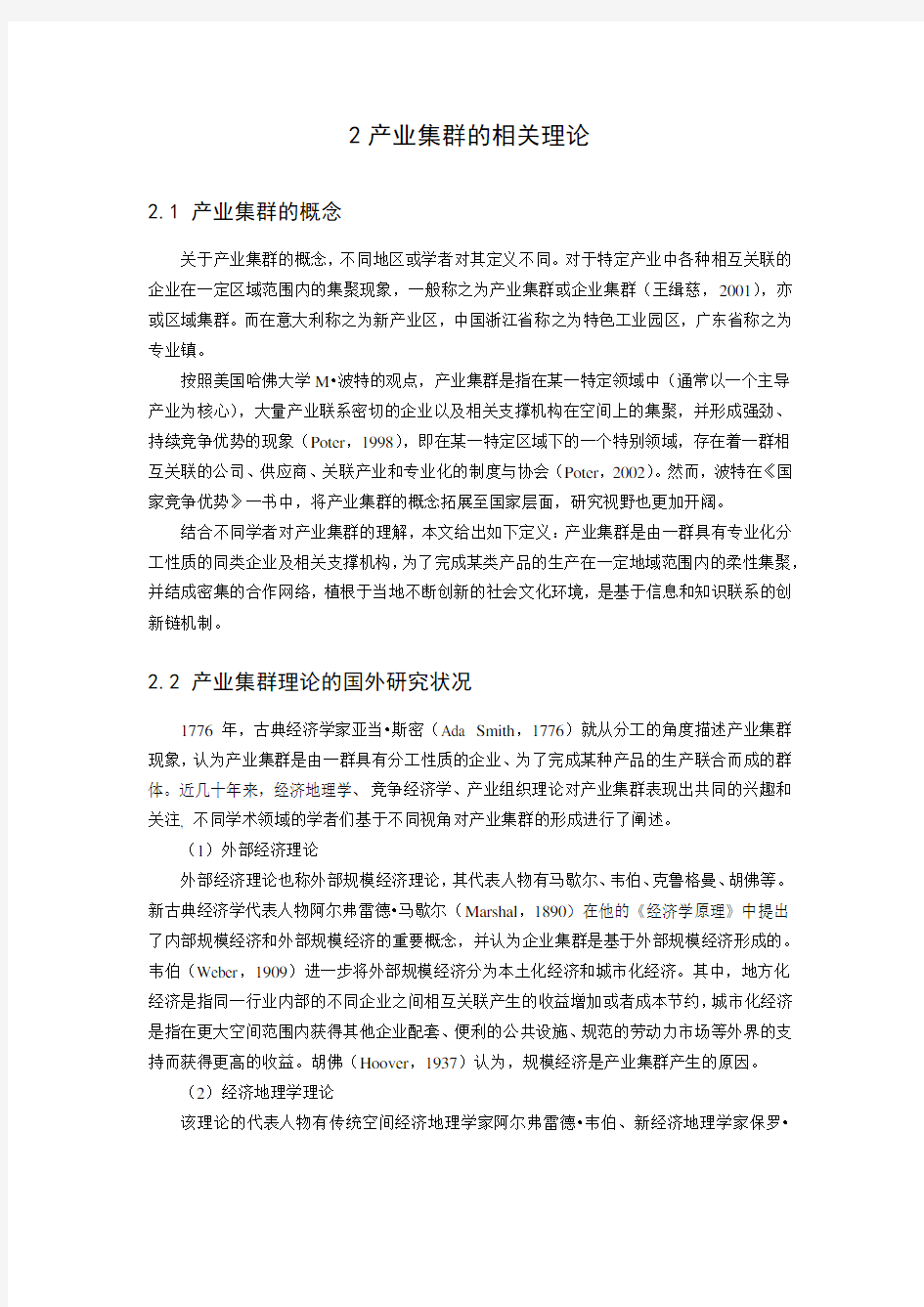

克罗林加和梅耶-斯塔莫(1998)把产业集群分为意大利式产业集群、卫星式产业集群和轮轴式产业集群三类(见表2-1),而这种产业集群分类对青海中藏药产业模式选择具有借鉴意义。

表2-1 Knorringa & Meyer-Stamer的产业集群分类

意大利式产业集群卫星式产业集群轮轴式产业集群

主要特征以中小企业(SME)

居多;专业化性强;

地方竞争与合作网络

并存;彼此基于信任

的关系主要是中小企业

(SME);依赖外部企

业;基于低廉的劳动

成本

一定规模的地方企业

和地方中小企业;具

有明显的等级制度

主要优点柔性专业化;产品质

量高;创新潜力大技能、隐形知识;成

本优势

成本优势;柔性;大

企业作用重要

主要弱点路径依赖;面对经济

环境和技术突变适应

缓慢销售和投入依赖外部

参与者;有限的知识

限制了竞争优势获取

整个集群依赖少数大

企业的绩效

典型发展轨迹停滞衰退;内部劳动

分工的变迁;某些活

动外包给其他区域;

轮轴式结构的出现升级;前向和后向工

序步骤的整合,提供

客户全套产品或服务

停滞衰退(如果大企

业衰退停滞);升级、

内容分工变化(大企

业外包活动的当地

化)

政策干预集体行动形成区域优

势,公共部门和私营

部门合并实现中小企业升级的

常用工具(各阶段培

训和技术扩散)

大企业、协会和中小

企业支持机构的合

作,从而增强了中小

企业的实力

资料来源:Knorringa and Meyer-Stamer,1998.

2.4.2 国内产业集群模式的研究概况

近年来,国内学者关于产业集群模式的研究取得了较大的成就,不仅在理论模式研究上取得进展,而且总结了中国或已形成的典型产业集群模式。

(1)汪晓文的产业集群模式分类

汪晓文在《区域经济开发模式比较及我国西部开发模式的再选择》中将国内较有影响的模式概括为四大模式:①增长极模式:增长是在不同时期,增长的势头往往相对集中在主导产业和创新产业上,然后波及到其他产业、行业;该类产业、企业集中在某些城镇中心首先发展起来,然后向外围扩散。②点轴开发模式:工业集中在少数条件较好的城市或企业的优势区位,呈点状分布。随着经济的发展,工业点逐渐增多,点和点之间,因生产要素的交换需要用交通线路以至动力供应线、水源供应线相互连接,而形成“轴”。③地域生产综合体模式:主张以地区主导资源的开发为基础,形成地区的主导产业或主导产业群。并围绕主导产业,发展前向关联或后向关联产业,综合开发利用其它自然资源,强化基础设施建设。④网络开发模式:一个现代化的经济区域空间结构必须同时具备三大要素:“节点”(各级各类城镇)、“域面”(节点的吸引范围)和“网络”(由商品、劳动力等生产要素的流动网及交通、通信网组成)。网络开发,则是强化网络和已有点轴系统的延伸,提高区域各节点间、各域面之间,特别是节点与域面之间生产要素交流的广度和密度,促进地区经济一体化。

(2)按内部市场结构划分的产业集群模式

中国海洋大学教授曹红军以内部市场结构为标准,将产业集群可划分为五种模式。①轴轮式产业集群:众多相关中小企业围绕一个特大型生产商形成的产业集群,如日本的丰田汽车城。②多核式产业集群:众多小企业围绕三、五个大型生产商形成的产业集群。这种模式在形成初期,往往只有一个核心企业和一些相关配套企业。随着产业的发展,出现多个核心企业,形成同一集群内多个主体并存的局面,如美国的底特律汽车城。③网状式产业集群:众多相对独立的中小企业交叉联系,聚集在一起形成的产业集群,“第三意大利”是这一模式的典型代表。④混合式产业集群:由多核式与网状式混合而成的产业集群。集群内部既存在几个核心企业及相关的小企业,又存在着大量没有合作关系的中小企业。例如美国的硅谷

和印度的班加罗尔软件工业园。⑤无形大工厂模式:由诸多在生产流程上相连接的小企业所构成的产业集群,如意大利的普拉特毛纺织集群。

(3)按国家在集群形成中的干预程度划分的产业集群模式

陈继海等学者根据国家干预强弱程度以及市场机制和政府作用的互动程度,将产业集群的模式分为三种:①市场主导型产业集群模式。企业出于自身发展的需要,为了获得专业化经济优势、人力资本优势以及特定区域社会文化优势和持续创新的氛围等而聚集到一起的,而政府仅仅通过一些调节和激励措施,防止外部性的发生,引导并促进集群的良性发展。该种模式主要以欧美等市场经济发达国家为典型代表。②政府扶持型的产业集群模式。该模式注重政府在产业集聚成长、演化过程的主体作用,但是并不排斥企业在产业集群过程中的基础性作用和自主选择的权利。随着产业集群的发展壮大,政府需要逐步退出,转为行使市场主导型模式下政府的职能。该种模式主要出现在日本、中国台湾、韩国、印度等经济后发展国家和地区,对于实现落后国家的赶超具有重要的作用。③计划型的产业集群模式。在公有制条件下,社会主义国家可以通过中央计划经济的力量,迅速转移和调配资源,扶植重点产业,迅速地形成独特的产业群。前苏联和改革开放前我国的产业集群的模式大都属于该类型。

(4)按技术特征划分的产业集群模式

夏兰等学者按照技术特征,将产业集群模式划分为三种:①传统的产业集群:主要是以传统的手工业或者劳动密集型的传统工业部门为主,比如浙江大唐袜业,“第三意大利”传统产业集群等。②高新技术产业集群:企业的创建和发展主要依托当地的大学和科研机构等提供高素质的劳动力、技术专家和技术成果等,具有高附加值、高投资、高风险、高收益等特点的集群。比如,美国的硅谷、印度的班加罗尔。③混合型的产业集群:一般是指资本与技术结合型的产业集群,比如,日本的大田、德国南部的巴登—符特堡产业集群等。

我国高新技术产业集群发展模式研究

我国高新技术产业集群发展模式研究 玮①叶晨② (交通大学经济与金融学院, 710061) 摘要:近30年来,产业集群作为经济全球化过程中一个引人注目的经济现象,为国外经济学界所广泛关注和深入研究。我国目前也已形成了一批以高新技术产业为主的产业集群。在此背景下,合理的选择产业集群发展模式,充分利用其技术溢出效应来发展我国的高新技术产业,具有重要的理论意义和实践意义。本文在波特原有的“钻石模型”基础上,从众多实证案例中提炼出了一些其他的重要因素,建立了产业集群发展的“四因素钻石模型”,并结合高新技术产业自身特点,分别讨论了企业因素、行业因素、禀赋因素这三大生因素与政府因素这一外生因素对高新技术产业集群发展模式选择的影响。 关键词:产业集群影响因素集群模式 产业集群是指在特定区域中,具有竞争与合作关系,在地理上集中,且具有关联性的企业、服务供应商、金融机构及其他相关机构等组成的群体(Michael E.Porter,1998)。它是介于市场和巨型跨国之间的一种新的空间经济组织形式。近几十年来,产业集群以其独具一格的组织结构特征给所在区域乃至国家培育了大量优势产业和优势企业,从而奠定了产业集群所在国在全球竞争中不同寻常的竞争能力。 产业集群存在于大多数产业中,并且越是知识、技术密集型的产业,其产业集群现象越明显。高新技术产业作为知识、技术密集型的产业的代表,其集群现象比较显著,这也正是美国硅谷、新竹科技园、印度班加罗尔软件园等产业集群典型案例受到广泛关注与研究的原因之一。与其他产业集群一样,高新技术产业集群也是集群单元、集群模式和集群环境三要素相互作用的结果。其中,集群单元是基础,集群环境是外部条件,集群模式则是影响集群效率的关键因素。因此, ①魏玮(1966—),男,陕西丹凤县人,西安交通大学经济与金融学院副院长,教授,博士生导师。研究方向:产业组织制度与产业发展。 ②叶晨(1986—),男,河南洛阳人,西安交通大学经济与金融学院硕士研究生。研究方向:产业组织理论、产业投融资。

产业集群发展现状与趋势

产业集群发展现状与趋 势 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

关于《中国产业集群高层论坛》的报告——中国产业集群现状、趋势及招商建议报告 一、中国产业集群现状 1、中国产业集群类型和形成机制 ◆资源驱动型产业集群:如广东的五金、家电产业集群、山西的煤炭产业集群 该产业集群包括社会资源驱动型和自然资源驱动型两类,前者主要分布在东南沿海地区,依靠当地的工商业传统、文化等社会资源;后者主要分布在中西部地区,依靠当地的矿产、农副产品等自然资源。 ◆贸易驱动型产业集群:如温州打火机产业集群、中山古镇灯饰产业集群 以本土企业为主的国内贸易和出口贸易带动的产业集群。特点是小规模企业成功创业后,迅速带动其他企业的跟进,并有相应的配套企业共同成长,最终形成面向全国和全球市场的产业集群。 ◆外商直接投资型产业集群:如昆山台资企业群 外商直接投资产业集群以以IT产业为典型,主要有两类:一是围绕个别外商投资的龙头企业形成众多企业配套的产业集群,如北京以诺基亚为龙头的移动通信产业集群;二是全球行业内大企业和产业链上下游企业齐聚的产业群,如苏州昆山的2583个外商投资企业集群。 ◆科技资源衍生型产业集群:如中关村产业集群 形成以科研资源为依托,科技创新为重点,技术推广应用为内容的高新技术产业集群。 ◆大企业种子型产业集群:如青岛家电产业集群 大企业专注于某一环节的核心能力建设,将其他业务外包出去,吸引了众多中小企业依附在周边,提供配套服务。

◆产业转移型产业集群:东部劳动密集型、土地等资源依赖型的产业集群转 移,如成都女鞋产业 此类产业主要集中在中西部地区,相比东部沿海地区,中西部地区在资金、技术、市场、人才、对外贸易等方面处于弱势,但在劳动力、土地、自然资源等方面具有优势。随着东部地区产业容量的缩小,劳动密集型、土地等资源依赖型产业进行产业转移。 2、中国产业集群的宏观特点: ◆产业集群分布主要集中在东南沿海地区,中西部地区尚处于培育期 ◆东部地区的产业集群对市场环境依赖性高,外向型和创新型产业集群所占比 例较大;中西部地区以资源依赖性为主 ◆产业集群的主导产业以制造业为主,尚处于全球价值链中低端;其中技术、 资源和市场对产业聚集的影响程度依次降低; ◆产业集群主体以中小企业为主,少数大型企业正在引领产业集群发展 ◆近年来,产业集群的现象在服务领域中日趋突出,文化创意、金融服务、商 务服务、物流服务等现代服务业集群在一些经济发达地区逐步壮大起来,现代服务业集群保持较快的发展。 表1:典型制造业产业集群的区域分布

产业集聚理论综述

产业集群理论综述 摘要:产业集群在经济地理学中占有十分重要的地位。此文将对产业集群的概念与定义进行归纳总结。随后对于产业集群的结构、产业集群形成原因、产业集群的功能效应进行分别阐述。 关键词:集群产业空间组织综述 在西方对产业集聚进行大量的研究,但在数量众多的理论成果中并没有形成一个真正成熟的理论。其原因是众多的学派各自站在不同的角度,运用不同的方法和在不同的制度背景下对这个问题加以研究,所以使结论也并不相同。对于不同的理论成果我们只能取其相似之处,并对不同之处加以阐述并分析。 一、产业集群的概念与定义 (一)地理资源、运输成本为主要研究对象的早期产业集群 这些理论中最具代表性的是马歇尔的产业区理论、韦伯的工业区位理论、帕鲁的增长极理论、科洛索夫斯基的地域生产综合体理论。这些理论在对产业集群进行定义的主要从产业链在地缘上集中所能获取外部经济角度出发的。如马歇尔对产业区的定义:大量种类相似的中小型企业在特定地区的集聚现象称作“产业区”。当然在这些理论中能看出,研究者也看到了产业集聚带来的专业化的劳动力市场、齐全的产业基础设施配套、买方和卖方的市场以及经常性开支成

本的减少。研究者也相信企业集聚能带来创新的产生。但是在早期的产业聚集研究中更倾向于物质方面能获取的好处。将研究的主要目光锁定在能轻易看到的各种成本的降低上。 (二)社会文化、知识溢出为主要研究对象的现代产业集群 这些理论中最具代表性的是新产业区理论、克鲁格曼的新经济地理理论、新制度经济学理论、新社会经济学派、波特的新竞争理论。这些理论相比起早期的产业集群理论更加重视交易费用的减少、社会文化的根植性和知识溢出带来的创新。波特在综合各家理论之精华对于产业集群理论下了这样的定义:“集群是一组在地缘上接近的相关企业和相关机构,由共同性和互补性联系在一起。”对于现代产业集群研究者更认识到社会文化的重要性,产业集群内网络的建构成为最为关注的地方。无论是企业与企业之间、企业与政府机构和科研学校之间、还有企业与地方文化制度之间的信任网络构建成为现代产业集群更为显著地特点。在现代产业集群里对于创新的理解更为透彻,认为创新是产业集聚获得的看不见的巨大利益,是产业集群的核心与竞争优势获取的源泉。 二、产业集群的类型 (一)马歇尔产业区 马歇尔产业区是产业集聚初期的理论,主要针对的中小企业的集聚。这些中小企业的聚集虽然能获得规模经济但其收益甚少,且相互之间只是地缘上的临近却将一部分交易内部化从而节约成本,但在企业之间的网络构建上却鲜有形成。

宁波高新科技产业集群的现状分析与发展对策

并推广地方集群战略,世界许多国家和地区纷纷采取建工业园区等方式试图复制、通过外力嵌入从而形成产业集群,正如Poter所描述的“当今世界经济地

图上布满了被称之为集群的区域”。 高新科技产业主要是在90年代后期以来快速发展起来的。高新科技开发区是由省人民政府批准于1999年建立的,是中国科学院和市政府共同开发建设的省级高新区。近年来,高新区以科学发展观为指导,深入实施科技兴市“一号工程”,加快高水平研发机构、高素质人才和高新科技企业集聚,着力优化环境,保持了快速发展势头。高新科技产业在空间上呈现小集聚,大分散的特点。高新科技开发区以创新、创业、产业化为核心,已形成电子信息和机电一体化两大产业集群。2004年高新区完成技工贸收入193亿元,实现区域生产总值6.7亿元。高新科技产业产值2005年达到76.6亿元,占市区的51.2%,高新区主要经济指标年均增长率达到40%以上,是全市最具活力的新经济增长点之一。 高新科技产业集群是新型工业化和接交国际先进制造业转移的有效方式,剖析高新科技产业集群发展趋势是研究高新科技产业集群发展规律的基础,地处长江三角洲,由于独特的区位优势,人力资本及城市群的比较优势,正在迅速形成我省高新科技产业成长的地区竞争优势。这是推动工业产业升级和城市 科技产业国际竞争优势也是有十分重要的意义。 1.21. 2.1研究方法本文研究主要采用文献研究法、比较分析法。通过文献阅读,提出了研究要解决的问题和初步构思;然后通过国外的高新科技产业集群的成功原因的比

图1.1 1.2.3研究阶段(1) (2) 文献综述的撰写; (3) 论文初稿的撰写; (4) 1.2.4相关文献(1)产业集群的定义

中国的产业集群发展特征、类型及案例分析

《中国的产业集群发展特征、类型及案例分析》试卷及答案 《中国的产业集群发展特征、类型及案例分析》试卷本试卷共有单选题10 道,多选题10 道,判断题10 道,总分100 分,60 分及格。 所属课程《中国的产业集群发展特征、类型及案例分析》 一、判断题(10 道) 1. 产业集群的空间尺度和范围取决于发展集群的地方经济的能力,没有固定的规定。 正确 2. 市场驱动型集群所包含的外源企业内部的网络化程度比较高。 错误 3. “三来一补”指的是来料加工、来件加工、来样加工和补偿贸易。 正确 4. 中国发现地质储量50亿-300亿立方米的中型气田64个。 错误 5. 事实上,产业集群可能是单一的横向关联,也可能是单一的纵向关联。 正确 6. 湖北十堰汽配城是一种典型的销地驱动型产业集群。 正确 7. 产业的纵向关联是指围绕一个企业,从原材料的筛选、加工、制造、组装到精深加工、产品的多元化等方面的延伸。 正确 8. 产业关联分为两类,分别是横向关联和纵向关联。 正确 9. 中关村科技园是一类技术转化型产业集群。 错误 10. 中国发现地质储量大于300亿立方米的大型气田64个。 错误 二、单选题(10 道) 1. ()的烟草形成了一定规模的产业集群。 B. 云南省 2. 广西的铝资源没能形成有规模的产业集群,关键原因是() B. 资源数量不能够适应大规模工业化的要求 3. 知识技术研发产业集群的一个非常重要的瓶颈因素是()。 A. 产品生命周期相对短 4. 在我国从研发到产业化投资强度大约为()。 A. 1:50 5. 产业集群的第一特征是()。 A. 产业关联 6. 以下各项属于知识技术型产业集群的是()。 D. 美国微软 7. 我国煤炭产业集群最有代表性的地区是()。 A. 山西省

产业集群理论According to Porter

产业集群理论According to Porter (1990), a business cluster is a geographical location where enough resources and competences amass and reach a critical threshold, giving it a key position in a given economic branch of activity, with a decisive sustainable competitive advantage over other places, or even a world supremacy in that field. However, before the classic theory of cluster, there were also somerelevant researcheswhich had prepared the basis of cluster theory. For example, the initial theory describingmanu facturers’ assembling may be backward to Weber’s (1929) theory of the location of industries. According to Weber, manufacturers tend to gather in a particular location in pursuit of lower cost. In most instances, getting together can facilitate cooperation between different manufacturers, and hence reduce the operation and transaction costs; thus a certain district where main and big manufactures are located can have the geographical advantage to attract more newcomers (Weber, 1929)产业集群理论的研究文献可以追溯到古典经济学关于规模经济和分工理论,英国经济学家A. Marshal(1890)在其出版的《经济学原理》中对产业聚集进行了集中的研究,他用三个要素对产业的地区性聚集做出了解释,即劳动力市场共享、中间产品投入和技术外溢,这也被称为外部经济理论。此理论在当今仍然被众多学者用来分析产业集群形成的机制。注:Marshall (1920) first claimed that integrated industries could enable the healthy sustainable development of an ind ustrial district. Besides Marshall’s theory, the comparative advantage theory also implied the inherent mechanisms of geographical assembling. Resources tend to gather together where the efficiency is higher, that is why manufacturers are attracted to the higher productive district together with its resources (Case and Fair, 1999). This theory was based on the assumption that distribution of resources is unbalanced, while the efficiency of each industrial area is different, and they had the inherent power to approach to balance ( 继A. Marshal对产业集聚给出解释之后,工业区位理论创始人Alfred. Weber(1909)又从工业区位理论角度对产业聚集进行了比较深入的研究,包括产业集聚优势的因素并且量化了集聚的形成规则,其研究成果具有相当的价值。此后,又有来自各个学派的研究学者对产业集聚进行了研究。以谢费尔·克里斯泰勒、弗里德曼等人为代表的市场学派批判Alfred. Weber 忽视了市场因素,他们更加注重市场因素对产业集群的影响,将信息成本引入集群分析之中,并考虑政治、文化、教育发展阶段等方面对市场信息流动和企业的影响,开阔了研究视野。与市场学派一同成长的还有产业联合体理论和增长极理论,他们分别从各自的角度对产业集聚进行了经济分析。进入到20世纪80年代之后,产业集群理论的发展进入了一个黄金阶段。这其中又以新经济地理学家P. Krugman的研究更为典型,他把地理区位作为分析市场和竞争的一个重要因素,建立了区域经济集聚的分析模型,在此基础上对产业集群进行研究取得了重要的成果。产业集群概念的正式提出是在1990年,著名管理学家Michael E.Porter(1990)在《国家竞争优势》一书中正式提出产业集群(industrial cluster)的概念,比较具有代表性,被众多学者所接受。

长三角城市群高新技术产业集群发展趋势分析(一)

长三角城市群高新技术产业集群发展趋势分析(一) 编者按高新技术产业集群是长江三角洲新型工业化和接受国际先进制造业转移的有效方式。剖析区域高新技术产业集群发展趋势是研究高新技术产业集群发展规律的基础。长江三角洲由于独特的区位优势、人力资本优势及城市群的比较优势,正在迅速形成我国区域高新技术产业成长的地区竞争优势。这是推动长江三角洲产业升级和城市竞争力的重要力量。研究长江三角洲先进城市高新技术产业集群的发展趋势,对构造我国区域高新技术产业国际竞争优势也具有十分重要的意义.本文研究了长江三角洲高新技术产业集群发展趋势。 吸引有技术竞争力的世界跨国公司及其研发机构区域集聚是长江三角洲高新技术产业集群竞争优势构建的重要组成部分 与传统产业集群不同,区域高新技术产业集群对有技术竞争力的跨国公司和研发机构的区域集聚具有特别的依赖性。这在长江三角洲区域高新技术产业集群发展中表现得十分突出。其一,高新技术供给能力是影响高新技术产品集群的重要因素之一,因此,高新技术、新知识的生产与供给能力即研发能力直接关系到区域高新技术产业集群水平。有技术竞争力的跨国公司及其研发机构的集中对区域高新技术产业集群的作用不可低估。其二,形成促进高新技术产业化扩散的制度安排是区域高新技术产业集群规模效应和溢出效应迅速形成的核心。这离不开有技术竞争力的跨国公司。其三,区域高新技术产业集群要求形成分工与合作的新技术、新知识供求机制。通过有技术竞争力的跨国公司和研发机构的集群进入,能促进区域高新技术研发的竞争合作新机制的形成,并能促进国内研发机构的集聚,形成研发活动的合作机制和学习机制。其四,在对有技术竞争力的跨国公司和研发机构的区域集群有效学习示范下,能促进本土科技企业和研发机构的迅速成长,形成本土科技企业和研发机构集群供给优势,进而进_步放大基于国际直接投资(FDI)的长江三角洲高新技术产业集群的溢出效应。吸引有技术竞争力的跨国公司区域集聚是长江三角洲先进城市高新技术产业集群迅速形成的直接动因。这方面上海、苏州和无锡都取得了重要进展。上海园区集聚的跨国公司是该行业享有一定地位和技术竞争力的跨国公司。上海化工区总投资金额超过了80亿美元,30家企业几乎全是外商独资或中外合资,世界三大化工巨头英国石油、德国拜耳和巴斯夫公司在该园区集聚投资。而规划面积2平方公里的浦东微电子产业带,国际知名芯片公司集聚效应也十分明显,目前该园区建成或在建的微电子项目达到66个。其中,8家投资额过亿美元的企业,均以境外投资为主。包括:中芯国际30亿美元、宏力16.3亿美元、华虹NEC12亿美元、泰隆10亿美元、英特尔5亿美元、IBM3亿美元、威宇2亿美元、贝岭1.3亿美元。到2003年底,苏州吸引世界500强的91家企业投资了240多个项目,超1亿美元以上的项目超过100个。到2003年底,苏州吸引世界500强的91家企业投资了240多个项目,超1亿美元以上的项目超过100个。全市出口对外资的依存度接近100%,投资和就业的依存度均超过了40%。外商投资企业成为长江三角洲高新技术产业化的主体力量。苏州高新企业中,外商投资企业占了45%。苏州沿苏沪高速重点发展高新技术产业集群效应蓄势待发。无锡沿高速公路沿线IT产业集群和江阴港新材料产业集群发展势头很好,小天鹅、申达、华晶、威孚等重点企业集团,成为利用外资高新技术产业化的主导企业。华晶集团加盟香港华润集团,以设计、芯片制造、封装测试等为主业,成为无锡IC产业集群的重要微观主体。无锡沿高速公路沿线IT产业集群和江阴港新材料产业集群发展势头很好,小天鹅、申达、华晶、威孚等重点企业集团,成为利用外资高新技术产业化的主导企业。 吸引世界﹁流跨国公司参与了区域高新技术产业集群微观基础再造,在无锡市区域创新体系建设中取得了的重要进展,世界一流的跨国公司已成为无锡IC产业集群的重要微观主体,成为无锡高新技术产业集群微观基础再造的主要对象。目前无锡拥有世界500强跨国公司企业52家。无锡希捷集中了国际领先的研发技术和生产能力,硬盘驱动器的技术每三月更新一次。无锡电子、机械、化工、医药四大重点特色产业集群经济效应开始产生。通用电气、

产业集群发展工作方案

产业集群发展工作方案 一、充分认识加快产业集群发展的重要意义 产业集群是相互关联的企业在同一区域形成产业链接和聚集发展,并形成一定规模和竞争优势的经济群体,现代工业经济发展的重要形态和区域经济发展的强力“助推器”近年来,市已在机械制造、农产品加工等领域发展形成了产业集群的雏形,呈现出龙头企业快速发展、集聚效应开始显现的特征,石化装备制造产业已连续5年纳入全省重点扶持产业集群范畴水产品加工园区被省政府确定为全省二十个农产品加工示范园区之一但与省内外先进地区相比,市产业集群发展水平还较低,主要是规模小,企业个数和知名品牌少,产业链短、市域内配套率低。加快产业集群发展,有利于发挥全市工业优势,实现资源配置优化和生产要素有效集中,促进企业集聚、行业整合、产业集中,推动工业结构调整和优化升级。各地各有关部门要充分认识到发展产业集群的重要意义,不断增强工作的主动性和创造性,进一步加快产业集群发展。 二、加快产业集群发展的指导思想和主要目标 (一)指导思想。以科学发展观为指导,突出企业主体和市场导向,围绕我市主导产业,优化资源配置,延伸产业链条,培植骨干企业,加速生产要素集聚和产业升级,引导产业聚集,不断提升全市工业发展水平和竞争能力。 (二)主要目标。期间,按照“规划科学、主业突出、特色明显、竞争力强”要求,进一步加快产业结构调整,推进资源整合,推动产业集群发展。整合优势人

力和技术资源,发展壮大石化装备制造、农产品加工、汽车零部件、纺织服装和医药化工五大产业集群,力争机械制造、农产品加工两大产业纳入全省重点扶持的产业集群范畴。末,力争我市机械制造业和农产品加工行业总产值均达到100亿元,成为全国石化设备重要制造基地和主要研发基地,全国农产品加工大市。 三、工作重点 (一)科学制定产业集群发展规划。坚持“高起点、高标准、布局合理、适度超前”原则,以政府为主导,龙头骨干企业为主体,遵循产业集群形成、演进、升级的内在规律,与产业调整振兴规划相结合,对产业集群发展进行科学规划。充分发挥行业龙头骨干企业、行业高层次专业人员的作用,把产业集群规划编制的过程作为政府、企业、协会和专家等各方资源综合和融合的过程,为产业集群发展提供科学依据和行动指南。 (二)加强产业聚集区的建设。经济开发区、临港工业园是产业集群发展的重要载体,要采取产业链带动、品牌带动、市场带动等多种模式,搞好产业园区的规划发展。充分利用工业园区的资源,进行整合、优化、提升。不断提高投资强度和土地集约化程度,促进产业集聚升级。加强产业园区的基础设施建设,科学确定园区主导产业,引导龙头企业从横向和纵向两个方面实现聚集。 (三)培育壮大龙头企业。积极培育产业集聚中关联度高、主业突出、创新能力强、带动作用大的龙头企业,发挥其产业辐射、技术示范和销售网络中的龙头作用。推动龙头企业加快技术改造,提升产品档次,不断提高市场占有率和竞争力,有力促进生产要素向优势骨干企业集中。期间,重点支持产值过亿元的10家骨干企业。 (四)突出抓好产业链条延伸。以产业集群主导产业为基础,明确产业延伸的方

产业集群理论的应用探讨

产业集群理论的应用探讨 发表时间:2008-11-11T16:44:04.047Z 来源:《中小企业管理与科技》作者:王雍欣[导读] 摘要:产业集群理论的具体应用是一项复杂的工程,涉及到很多方面,在实践中面临着诸多困难和挑战。要正确认识产业集群,立足实际,选择恰当的产业集群模式,科学发展,避免陷入产业集群发展的误区。关键词:产业集群产业集群模式误区摘要:产业集群理论的具体应用是一项复杂的工程,涉及到很多方面,在实践中面临着诸多困难和挑战。要正确认识产业集群,立足实际,选择恰当的产业集群模式,科学发展,避免陷入产业集群发展的误区。 关键词:产业集群产业集群模式误区 一、研究背景与问题 迈克·波特(1990)在《国家竞争优势》一书中首先提出产业集群一词。波特通过对10个工业化国家的考察发现,产业集群是工业化过程中的普遍现象,在所有发达的经济体中,都可以明显看到各种产业集群。产业集群是指在特定区域中,具有竞争与合作关系且在地理上集中,由交互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业的厂商及其他相关机构等组成的群体。一些产业集群还包括由于延伸而涉及到的销售渠道、顾客、辅助产品制造商、专业化基础设施供应商、各级政府、其他提供专业化培训、信息、研究开发、标准制定的机构以及同业公会和其他相关的民间团体。因此,产业集群超越了一般产业范围,形成特定地理范围内多个产业相互融合、众多类型机构相互联结的共生体。产业集群有助于提高产业的整体竞争能力,加强集群内企业间的有效合作,增强企业的创新能力和促进企业增长,发挥资源共享效应,形成“区位品牌”。产业集群的概念提供了一个思考、分析国家和区域经济发展并制定相应政策的新视角。产业集群发展状况已经成为考察一个经济体或者其中某个区域和地区发展水平的重要指标。但是产业集群理论具体应用起来是一项复杂的工程,涉及到很多方面,在实践中面临着诸多困难和挑战。比如,有的地方对产业集群理论不甚理解,操作起来自以为是、生搬硬套;有的地方急于求成,缺乏科学规划和正确引导,最终结果与理想预期南辕北辙。 二、正确认识产业集群 总体而言,产业集群有六个方面的特征:第一,每个地理区域的大部分企业基本围绕统一产业或者相关产业或者有限的几个产业从事产品开发、生产和销售等经营活动。第二,产业内部企业之间具有某个或某几个显著的产业特征作为联接。产业内部企业之间实行专业分工,最常见的是以供应商-客户作为联结模式。第三,通过集群成员之间供需关系的连结,实现采购本地化,形成整个集群的成本优势。第四,产业内部的单个企业绝大部分属于中小企业,规模不大,但是整个集群却具有显著的规模优势和很高的市场占有率。第五,集群产品销售具有极强的市场渗透力,部分集群在发展过程中形成了产业集群和地区专业市场互动发展的局面。第六,自发起步,逐步发展。对于中小企业集群而言,基本从自发起步,依靠当地一批精英带动,逐渐形成某一种产业雏形,当形成一定气候后,政府部门再给予适当扶持和培育,逐步发展成为具有相当规模的产业集群。 值得注意的是,产业集群不等同于“开发区”或“工业园区”,它强调产业之间的紧密联系,其实质是依靠内力发展,集群区域内相互协作,不仅共同利用区域内资源,外在资源也共享。不能把相关企业在特定地域“扎堆”,称之为产业集群。单纯的地理“扎堆”只是产业集聚或地理集中,而并非一定就是产业集群。产业集群不等于主导产业,主导产业中的企业或产业之间没有形成地理上的聚集,更谈不上资源共享。 产业集群的内在机制表现在:一是分工、竞争和合作。产业集群的一大优势在于柔性生产。柔性生产包括两个方面的内容:一方面,集群内单个企业以分工为基础,可以使生产集中于有限的产品和过程,形成专业化的特点;另一方面,集群内的企业在互相竞争的同时互相联系、互相合作和补充。这样集群形成一个整体,其生产就可以相当灵活和多样化。二是非正式交流。企业之间除了正式的交流与合作之外,更多能体现集群内各主体互动的是各主体之间的非正式交流,而产业集群形成的作用之一就是便于集群内的各个主体之间频繁地进行非正式交流。集群内的各个主体之间通过非正式交流可以推动企业的创新行为,提高企业的创新能力。[1] 三、立足实际,选择恰当的产业集群模式 Markusen(1996)将产业集群分成四类,一是马歇尔式产业集群,意大利式产业集群为其变体形式;二是轮轴式产业集群,其地域结构围绕一种或几种工业的一个或者多个主要企业。三是卫星平台式产业集群,主要是跨国公司的分支工厂组成;四是国家依赖型产业区。Peter Knorringa和Jorg Meyer-stamer(1998)在上述分类的基础上,进一步把产业集群分为意大利式产业集群、卫星式产业集群和轮轴式产业集群并分析了的不同类型产业集群的特征(见下表)[2]。我国国家发展和改革委员会工业司综合处也将我国产业集群分成了三类:一是古典的产业集群——“马歇尔产业区”;二是“龙头+网络”的形式,其特征是龙头企业在研发、生产、营销中发挥创新和导向作用、横向支撑作用、纵向纽带作用;众多中小企业和家庭工厂形成为网络状,实现生产社会化。三是以核心大企业为主导、中小企业配套形成的产业集群。 四、科学发展,避免陷入产业集群发展的误区 产业的集群化发展,与产业的融合化、生态化发展共同成为当今世界产业发展的三大趋势发展。产业集群具有竞争力效应、区位品牌效应、资源吸收和利用效应以及产业集群的创新效应。产业集群,是发挥区域比较优势、实现地区经济较快发展的捷径之一。但是在发展产业集群过程中,也要避免陷入以下误区[3]:一是“抓大放小”,指政府在集群的支持中,过分偏爱大企业,偏重对大企业的扶持和培育,而忽略对小企业的扶持甚至对小企业存在歧视。二是“重硬轻软”,指政府只重视硬件环境,而把引导建立具有本地特色的产业结构、建构中介服务体系和劳动力教育培训机构等重要任务束之高阁,忽视学习、创新和促进关联等软件环境。三是“落地无根”,指外来引进的主导型产业集群内,由于地方工业基础薄弱,配套条件差,或者本地企业创业、创新和学习能力差,导致外资企业和本地经济社会发展出现“两张皮”,难以融合,一旦成本上升,使外资企业大幅度外逃,导致产业集群发展受挫。四是“营养不良”,指集群发展过程中“目光短视”,缺乏对技术创新投入的力度,或者本身就缺乏科技资源和创新能力,而仅仅依靠短期的土地价格、政策优惠等措施发展集群。集群内自主创新能力薄弱,消化吸收能力差,集群技术创新不足,产品更新换代差。集群在经历短暂的辉煌后,发展后劲不足,甚至消亡。五是“乱点鸳鸯”,指产业集群“名不副实”,企业仅仅是空间的集聚,而缺乏关联、配套与协同效应。企业的非“集群”化倾向突出,地方政府对许多企业“行政捏合”,半强制性地外部“植入”,市场机制难以发挥作用,不能形成良性循环效果。入园企业非“集群”化还有一个负面影响,就是房地产项目的过分开发。虽然硬件环境得到改善,但是使园区用地紧张,土地与劳动成本上升。六是“拔苗助长”,指政府本来期图加快集群发展,盲目直接参与,但是事与愿违,效果比较差,甚至是彻底失败。如果地方政府不致力于引导、服务职能,而是“亲自上阵”,以自身掌握的资源直接介入经济活动,大多难以适应市场机制的要求和变化,效果往往不尽如人意。 参考文献: 1.唐志锋,产业集群的内在机制与外部效应分析,沿海企业与科技[J],2008年第2期; 2.尤振来.李春娟,产业集群的分类研究综述及评价,统计与决策[J],2008年第3期; 3.产业发展的十大陷阱,https://www.360docs.net/doc/423215317.html,,特别策划,中国乡镇企业,2008年;

产业集群文献综述

国内外产业集群研究综述 一、国外产业集群研究 (一)传统产业集群理论 1、外部经济论 产业集群理论的发展最早可以追溯到以阿尔弗雷德·马歇尔(1890)为代表的外部经济理论。马歇尔把经济规模划分外部规模经济和内部规模经济两类,并发现了外部规模经济与产业集群之间的密切关系。马歇尔认为产业集群是因为外部规模经济所致,生产和销售同类产品的企业或存在产业关联的上中下游企业集中于特定的地方会使用专门人才、专门机构、原材料产生很高的使用效率,而这种使用效率是处于分散状态下的企业所不能达到的。 2、工业区位论 韦伯(1909)是工业区位理论的创立者,他从工业区位理论的角度阐释了产业集群的现象。工业区位论是农业区位论在微观层次上的发展,是在给定“向心力”和“离心力”基础上的企业定位决策理论。韦伯认为,定位决策的决定因素是成本最小化。在决策过程中,韦伯利用了等运费线等工具,构造了集聚地区发展的模型,提出了技术设备的发展、劳动力组织的发展、市场化以及经常性开支成本的降低四个因素影响着产业集群的产生和发展。 3、增长极理论 佩鲁(1955)提出了增长极理论。佩鲁认为经济空间在成长过程中,总是围绕着极核进行,空间发展如同部门发展一样,增长不是同时出现在所有地方,它以不同强度首先出现在一些增长点或增长极上,然后通过不同的渠道向外扩散,并对整个经济产生不同的最终影响。佩鲁认为,当政府将某种推动性产业植入一地区后,将产生围绕推动性产业的集聚,然后再通过乘数效应以及关联效应,就会导致地区经济的增长。因此,根据增长极理论,一个地区要想取得经济增长,关键是在本地区内建立起一系列的推动性产业,通过产业的集聚,推动经济增长,这种推动性产业的建立可以依靠国家政策或地区政策自上而下地完成的。 (二)现代产业集群理论 1、新产业区理论 新产业区的研究始于70年代初对意大利东北部和中部地区中小企业集群发展的研究。意大利的社会学者马格那斯科(1977)首次对意大利东北部地区的特点进行了研究后提出了

世界高新技术产业集群发展模式的分析及启示

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/423215317.html, 世界高新技术产业集群发展模式的分析及启示 作者:马霞马燕平 来源:《经济师》2014年第11期 摘要:在全球竞争日益激烈的背景下,世界各国不断调整发展战略,以高技术、高投入 和高效应为特征的高新技术产业成为新的角逐领域。文章通过对世界典型的高新技术产业集群发展模式的分析,归纳出其成功的共同点,并针对我国高新技术产业的发展提出几点启示,以期为我国充分利用国际产业转移的契机,大力提高高新技术产业的国际竞争力,加快知识经济的发展步伐有所贡献。 关键词:高新技术产业产业集群官产学研机制特色发展 中图分类号:F276.44 文献标识码:A 文章编号:1004-4914(2014)11-097-02 一、世界主要国家产业集群发展模式分析 谈到高新技术产业的发展模式,很容易就想到美国硅谷、128公路、日本筑波科学城、韩国大德科技园、法国索菲亚科学城和德国鲁尔工业区等。而这些国际典型的高新技术产业发展模式各具特色,但却都没有突破区位的限制,空间集聚特征凸显,也就是说高新技术产业的发展必须以当地特殊的经济、技术和文化环境为根本,从中汲取营养,借助国际产业转移趋势,不断推动发展企业和地区的国际竞争力。下面就典型的美国硅谷、日本筑波科学城和韩国大德科技园的成功经验进行分析,以期为我国高新技术产业发展起到借鉴作用。 1.美国硅谷。美国硅谷是自发式的产业集群发展模式,是技术领跑者模式,处于国际产业转移的输出者位置。硅谷是世界高新技术产业集群发展模式的先驱,其持续不断的自主创新能力得到了世界普遍认可。硅谷成功的主要经验可以归纳为:第一,拥有鲜明的主导产业群。硅谷先天就以晶体管、半导体制造业等技术行业为主导,在其带动下,形成比较鲜明的微电子业集群并在该领域大多处于世界的领先地位。第二,良好的官产学研机制。在硅谷,政府、企业、大学和科研机构有着密切的联系与合作,并且形成了全球性的合作网络。而且政府给与了法律和制度上的保障,集聚了大量的企业和人才,为整个硅谷的可持续发展提供了不竭的动力。第三,保持创新的硅谷文化。硅谷的“冒险精神、容忍失败、鼓励竞争、善于合作、热衷创业、重视回报”等,是硅谷保持创新的灵魂,对硅谷一直以来都稳居世界最具经济活力的高新技术产业园区起到了至关重要的作用。

产业集群理论综述

产业集群理论综述 当今世界经济中,产业集群的发展已成为一种最引人注目的现象,它既是产业组织方式的大提升,也是有效的经济发展战略。众多的产业集群构成了色彩斑斓,块状明显的“经济马赛克”,世界财富的绝大部分都通过这些块状区域内制造出来的。20世纪90年代中期,美国380个产业集群生产了全美接近60%的产值。在意大利,形成了199个产业集群,每年200多亿美元的出口额主要由其中的66个产业集群生产。印度在2000年就有350多个产业集群,产量占印度国内产量的75%-80%,创造了制造业出口额的60%。法、英、德以及拉丁美洲等国都将产业集群作为一种行之有效的产业组织方式,列为主要的经济发展战略。2001年,美国商务部发表了一篇《基于产业集群经济发展的州长指南》,分析了产业集群对地方经济发展的重要性,提出要利用政策有力地推动产业集群的发展。在我国东南沿海(如浙江、广东及江苏省苏南等)不少发达地区,产业集群也取得了显著的经济绩效。 1产业集群的概念 1.1.产业集群的概念 1、波特给出的定义 现在理论界对产业集群的公认的概念是由迈克尔.波特教授提出的。波特首先于1990年的《国家竞争优势》一书中提出了“集群”(Clusters)的概念,某一特定领域内相互联系、在地理位置上集中的公司和机构的集合[1]。在1998年发表的《集群于心经济竞争学》一文中,波特指出:产业集群包括一批对竞争起重要作用的、相互联系的实体和其他组织;产业集群还经常向下延伸到销售渠道和客户,并向侧面拓展至辅助性制造商,以及与技能技术或投入相关的产业公司;许多产业集群还包括提供专业化培训、教育、信息研究和技术支持的政府和其他结构[2]。在其后的著作《竞争论》(2003)中波特将产业集群(Industry Cluster)的定义加以扩展,波特认为:产业集群是以某一个或几个相关产业为核心,以价值链为基础的地方生产系统,大量产业联系密切的企业(包含最终产品或服务厂商,专业元件、零部件、机器设备以及服务供应商、金融机构、及其相关产业的厂商)及相关支撑机构在空间上集聚,并形成强劲、持续竞争优势的现象 [3]。 2、其他国外学者给出的定义 贝察蒂尼(Becattini,l991)将产业集群定义为产业区,即以同业工人及其企业簇群在特定地域内大规模自然地、历史地形成为特征的地域性社会实体[4]。派克(Pyke,1992)将产业集群定义为“在生产过程中相互关联的企业聚集,通常在一个产业内,并且根植于地方社区”[5]。斯茨米特茨(Schmitz,1995)将产业集群定义为:企业在地理和部门的集中,这些企业之间存在着范围广泛的劳动分工,且拥有参与本地市场为竞争所必须具备的,范围广泛的专业化创新的企业组群[6]。J·A·Theo、Rolelandt和Pim den Hertog(1998)对集群的定义是:为了获取新

高新技术产业集群提升国际竞争力的制度创新安排--以江苏城市群为例

高新技术产业集群提升国际竞争力的制 度创新安排--以江苏城市群为例 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 一、世界跨国公司研发机构区域集聚与江苏城市群高新技术产业集群竞争优势凸现 (一)世界跨国公司区域集聚是高新技术产业集群竞争优势构建的重要组成部分 高新技术产业集群对有技术竞争力的跨国公司和研发机构的区域集聚具有特别的依赖性,这在江苏城市群区域高新技术产业集群发展中表现得十分突出。其一,高新技术供给能力是影响高新技术产品集群的重要因素之一,因此,高新技术、新知识的生产与供给能力即研发能力直接关系到区域高新技术产业集群水平。其二,形成促进高新技术产业化扩散的制度安排是区域高新技术产业集群规模效应和溢出效应迅速形成的核心。这离不开有技术竞争力的跨国公司。其三,区域高新技术产业集群要求形成分工与合作的新技术、新知识供求机制。通过有技术竞争力的

跨国公司和研发活动的集群进入,能促进区域高新技术研发的竞争合作新机制的形成,从而进一步形成研发活动的合作机制和学习机制。其四,有技术竞争力的跨国公司和研究机构的区域集群存在的学习示范,能促进本士科技企业和研发机构的迅速成长,形成本土科技企业和研发机构集群供给优势,进而进一步放大基于国际直接投资的江苏城市群高新技术产业集群的溢出效应。 吸引有技术竞争力的跨国公司区域集聚是江苏城市群先进城市高新技术产业集群迅速形成的直接动因,这方面苏州和无锡都取得了重要进展。到2003年底,苏州吸引世界500强的91家企业投资了240多个项目,超1亿美元以上的项目超过100个。全市出口对外资的依存度接近100%,投资和就业的依存度均超过了40%。外商投资企业成为江苏地区城市群高新技术产业化的主体力量。苏州高新企业中,外商企业占了45%。苏州沿沪高速重点发展高新技术产业集群效应蓄势待发。无锡沿高速公路沿线IT产业集群和江阴港新材料产业集群发展势头很好,小天鹅、申华、华晶、威孚等重点企业集团,成为利用外资高新技术产业化的主导企业。华晶集团加盟香港华润集团,以设计、芯片制造、封装测试等为主业,成为无锡IC

产业集群发展状况调研报告

产业集群发展状况调研报告 根据XX年3月5日张副县长的工作安排,分析农业、林业、畜牧、发改、创新、经贸等部门提供的材料,对我县电力、糠酒业、矿产业、畜牧业、生物创新产业、旅游业六大产业集群发展情况进行了调研(重点调研林业产业)。现将调研情况报告如下: 一、 **县产业集群发展状况 近几年来,**县委、县政府全面实施产业富县战略举措,积极调整、优化产业结构,着力打造和培育具有区域特色的产业集群经济,全县已初步形成了电力、糠酒业、矿产业、畜牧业、生物创新产业、旅游业六大支柱产业集群,产业规模不断发展壮大。特别是12月28日南沙电站第一台机组发电,标志着**县支柱产业培植又迈上新的台阶。**县产值突破亿元的产业已达5个,成为新的经济增长点。目前,产业集群覆盖面积达到XX平方公里,涉及全县14个乡镇。 XX 年,六大产业集群完成总产值XX元,占全县民营经济总产值的XX%;实现产品销售收入XX元,其中出口创汇XX元;实现利税XX元,发放从业劳动者报筹XX元。 电力产业完成投资14304万元,南沙电站完成投资9300万元;麻栗寨河二级电站完成投资720万元;农网三期改造工程完成投资3000万元;南沙至小新街35千伏线路建设完

成投资700万元;电力设施修理改造完成投资584万元。(XX 年数字) 糖酒业年产5万吨燃料酒精改扩建工程已建成投产。 矿业产业与XX钢铁厂进行合作,南砂矿业公司投资XX 多万元,成功地对马街铁矿进行资源整合;按公开、公平、公正的原则,将**县黄金有限责任公司产权转让给云南华西矿产资源公司的工作已全面完成。 畜牧业 XX年,生猪存栏XX万头,同比增长XX%;肥猪出栏XX万头,同比增长XX%;实现畜牧业产值XX亿元,同比增长XX%。实现肉类总产XX9吨,实现畜牧业产值2.61亿元,与前11年的1997年同比,肉类总产年均增长1492吨,年均增长率40.9%,畜牧业产值年均增长2023万元,年均增长52.67%。 生物创新产业 **县国土面积2189.88平方公里,林业用地175.8万亩,占国土面积的53.5%,其中:有林地124.05万亩,灌木林地27.02万亩,疏林地0.47万亩,未成林造林地3.21万亩,苗圃地0.07万亩,宜林荒山20.98万亩,森林覆盖率41.0%。 1.膏桐 据调查,**县适宜发展膏桐的土地资源总面积为60万亩,适宜区可种植的面积27.2万亩,其中连片宜林荒山荒地和无立木林地面积21.5万亩,集中分布在马街、南沙、