四年级下册三角形教案

三角形(第一部份)

教学内容

原省编教材把“角的度量、垂直与平行、三角形、平行四边形和梯形”共同安排在第八册第三单元,现在人教版教材把《三角形》单独放在第八册教学,其余内容提前在第七册教学。

本单元主要内容有:三角形的特性(定义、各部分名称、稳定性;三边的关系、三角的关系)、三角形的分类、三角形的内角和、图形的拼组。

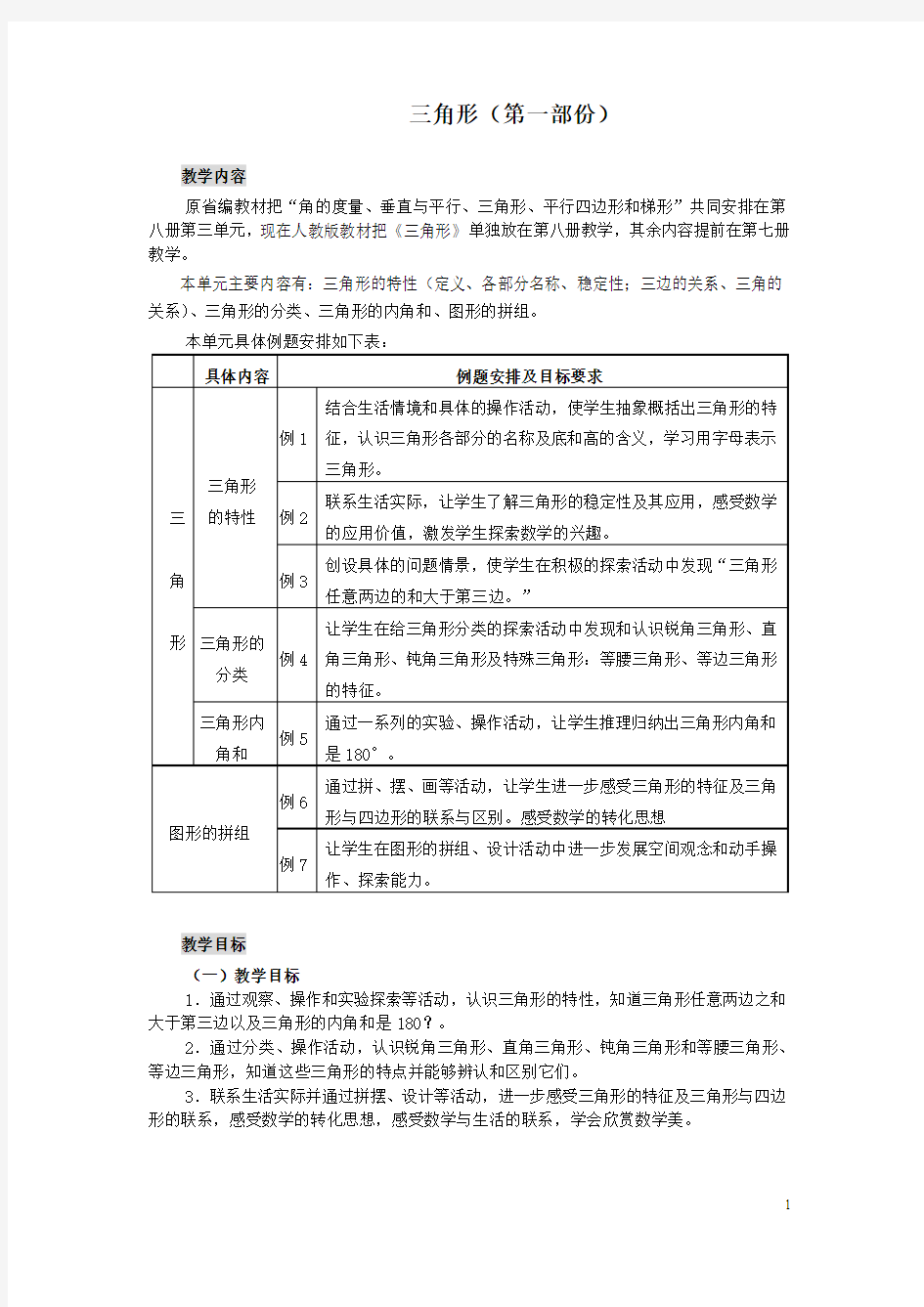

本单元具体例题安排如下表:

教学目标

(一)教学目标

1.通过观察、操作和实验探索等活动,认识三角形的特性,知道三角形任意两边之和大于第三边以及三角形的内角和是180?。

2.通过分类、操作活动,认识锐角三角形、直角三角形、钝角三角形和等腰三角形、等边三角形,知道这些三角形的特点并能够辨认和区别它们。

3.联系生活实际并通过拼摆、设计等活动,进一步感受三角形的特征及三角形与四边形的联系,感受数学的转化思想,感受数学与生活的联系,学会欣赏数学美。

4.在探索图形的特征、图形的变换以及图形的设计活动中进一步发展空间观念,提高观察能力和动手操作能力。

5.进一步发展空间观念,提高观察能力和动手操作能力。

编排特点

1.重视创设问题情景。

教材在提供大量形象的感性材料,让学生在动手操作、积极探索的活动过程中掌握知识;同时加强了数学问题情景、操作探索活动的设计。例如“三角形任意两边的和大于第三边”这一部分内容,创设了“我上学走中间这条路最近”“这是什么原因呢?”这种学生熟悉而有趣的问题情境,让学生去探索、去实验、去发现。

2.关注学生已有经验。

教材的编写注意从学生已有的经验出发,创设丰富多彩的与现实生活联系紧密的情境和动手实验活动,以帮助学生理解数学概念。例如:对“三角形的分类”这一内容,根据学生已懂得了角的分类,能区分锐角、钝角、直角、平角与周角这一基础,设计了“给三角形分类”活动,放手让学生自己在“给三角形分类”的探索活动中了解和把握各种三角形的特征。又如,对三角形的稳定性的设计,教材提供了较丰富的三角形在生活中应用的直观图,让学生联系生活思考:“哪儿有三角形?它们有什么作用?”然后让学生亲自做一个实验感受三角形的稳定性,强调数学知识与现实生活的密切联系。

3.极大丰富认识内容。

本单元(1)增加了三边的关系、按边分类:从三角形内在的联系来认识三角形。(2)增加了图形的拼组。体会三角形与其他图形的关系,初步体会三角形是最基本的图形(由它可以拼组成其他图形,其他图形可以分解成三角形),提高学习的兴趣。极大地丰富了学生对三角形认识的内容,进一步发展学生的空间观念和动手操作、探索能力。

4.留足学生探索空间。

本单元的教学内容呈现不但体现知识的形成过程,而且给学生留有充分自主探索和交流的空间。主要体现在:本单元图形的特征及关系,概念的形成不直接告诉学生结论,而是提供丰富的动手实践的素材,设计思考性较强的问题和适当的活动,让学生通过实验、探索、讨论、交流获得。例如,三角形的稳定性、三边之间的关系,三角形的内角和、三角形与四边形的联系等。

具体编排

1.三角形的特征

主题图是一幅建筑工地场景图,图上有楼房建筑框架、起手架,都包含有大量的三角形。让学生体会三角形的应用。同时让学生联系生活实际思考并说一说“哪些物体上有三角形?”让学生感受三角形在生活中的广泛应用,而且引起学生对三角形的作用的思考。教学时,也可出示一些其他的情境图。

例1:教学三角形的定义、各部分的名称。在“画三角形”的操作活动中进一步感知三角形的属性,抽象出概念。在已学的垂直概念的基础上,引入了三角形的底和高。为了便于表述,教材说明如何用字母表示三角形。但要注意的是在钝角三角形两条短边上作的高在三角形外,学生比较难理解,在小学阶段不做要求。

例2:稳定性是三角形的重要特性,在生活中有着广泛的应用。设计思路是“情景、问题—实验、解释—特性应用”。对它进行教学可以让学生对三角形有更为全面和深入的认识。教材给出了三个不同情境下三角形的应用,让学生说说它有什么作用,并通过实验体会它的

稳定性。教材是通过制作三角形来体会稳定性,也有的通过与长方形的对比来体会。教学中老师可以根据自己的意愿创造出更好的办法。

例3:教学三角形边的关系——任意两边的和大于第三边。教材给出一个情境图,让学生思考为什么小明认为从家到学校走中间的路最近,引发学生对三角形边的关系的思考。然后让学生动手实验,进行探究。这里给出了三组长度不同的纸条,让学生摆三角形,去发现三角形边的关系。实验探究的重点:“第(2)、(3)组纸条为什么摆不成三角形?”通过学生熟悉的生活实例创设问题情境,引发学生对三角形边的关系的思考。然后让学生动手实验、探究交流、形成结论。最后用自己的发现解释引入中的问题“为什么小明上学走中间这条路最近?”

2.三角形的分类

例4:分两个层次编排。

第一层次,按角分,认识锐角三角形、直角三角形、钝角三角形;并用集合图给出三角形与锐角三角形、直角三角形、钝角三角形之间整体与部分的关系。

第二层次,按边分,可以分为不等腰三角形和等腰三角形。等腰三角形里又包含等边三角形。认识的特殊三角形:等腰三角形和等边三角形。按边分类不太好分,这里不强调分成了几类,着重引导学生在按边分类的活动中,引出等腰三角形和等边三角形。由此认识这两种特殊的三角形边和角的特征。

最后用集合图直观地表示出,三角形整个集合与锐角三角形、直角三角形、钝角三角形之间整体与部分的关系。第84页“做一做”在点子图上画三角形,可以根据班级情况提出不同层次的要求:一种是让学生任意画,然后说说是什么三角形;另一种是让学生画出不同形状的三角形,这需要学生考虑所围图形的特性,是一个探究与构思的过程,难度要大些。

3.三角形的内角和

例5:教学三角形的内角和是180°。教材先通过让学生直接度量不同类型的三角形的内角度数,并分别计算出它们的和,使学生初步感知到它们的内角和大约是180o。在此基础上,教材再提出用“拼摆”实验的方法,引导学生拼成一个平角来加以验证,并概括三角形的内角和是180度。实际教学中,学生还可能出现不同的方法,如折叠的方法。教学中要充分发挥学生的主动性。“做一做”应用这一结论解决问题。

注意两点:

一是应使学生先理解“内角”、“内角和”的含义;

二是为了使所得的结论具有普遍性,要分别对锐角三角形、直角三角形、钝角三角形进行操作实验。

4.图形的拼组

本小节安排了两个例题,例6让学生用三角形拼出不同的四边形,例7让学生用三角形拼组图案。使学生进一步体会三角形的特征,体会平面图形之间的关系,学习用联系变化的观点看待事物,并为图形面积的学习打下基础。

例6:安排了一个用同样大小的三角形拼四边形的活动,让学生从中体会三角形与四边形的关系。在此基础上,教材提出想一想:任何两个相同的三角形都可以拼成一个四边形。具体活动时,不一定只按教材提供的思路拼,可以让学生自主拼,看用同样的三角形可以拼出哪些四边形,并说一说是怎么拼摆的。使学生通过动手拼摆,了解到可以拼成,并且拼成的四边形可以是平行四边形、长方形和正方形等。由此为后面学习平行四边形面积的计算打基础。

例7:安排了用三角形拼出美丽图案的活动,进一步感受三角形与其他图形的关系,同时享受创作的快乐,感受数学美。作为范例,教材呈现了几种用三角形拼出的实物图:美丽的孔雀、健壮的马、卡通式的船、可爱的房子。活动时应让学生发挥想像力拼出不同的图案。活动时,不只是拼出一些美丽的图案,拼好后,应让学生说出图形之间的关系。如房子的墙是由两个三角形拼成的,拼成了一个长方形等等,让学生了解图形之间的变换关系。

5.生活中的数学

本单元之后,教材安排了“生活中的数学”介绍平面图形密铺的知识。

密铺在生活中非常普遍,如家庭、商场、街道用地砖铺的地板、走廊,厕所里铺的墙壁等,密铺成的图案绚丽、美观,装扮了我们的生活,给我们以美的享受。教材因版面所限仅提供了一些用长方形、正方形、三角形密铺起来的图案,让学生知道什么是密铺并感受密铺创造的美。在最后展现了自然界中的密铺现象,即小密蜂用六边形密铺成的蜂窝,让学生在感受自然界奥秘的同时惊叹于小密蜂的独运匠心。

这里介绍密铺,主要是使学生感受平面图形给生活带来的美,体会数学的应用价值。对于密铺的概念只要学生了解就可以了,不要拔高要求,如对于什么样的平面图形可以用来密铺不用让学生研究。

教学建议

1.恰当把握教学要求。

本册对三角形认识的教学目标与第一学段“获得对简单平面图形的直观经验”有所不同。如:三角形按边分类不是目的,是要在按边分类的过程中,从边的角度来认识两种特殊的三角形。因此按边分类不强调分成几类;图形的拼组,拼图案是为了提高学生的学习兴趣,感受数学美,目的是让学生从中感受三角形与其他图形的关系,主要是与四边形的关系,因此教学中要注意让学生体会并说出三角形与其他图形的关系;密铺的知识,只让学生通过欣赏密铺图案,感知什么样的图案是密铺成的就可以了,不要给密铺下定义,也不研究什么样的图形可以进行密铺。

本单元应使学生通过观察、操作、推理等手段认识三角形。在如落实“了解三角形任意两边的和大于第三边”、“三角形内角和是180°”等具体目标时,不仅要求学生积极参与各种形式的实践活动,而且要积极引导学生对活动过程和结果进行判断分析、推理思考和抽象概括,让学生在学习知识的过程中提高能力。

2.高度重视实践活动。

教学时,应给予学生充分的时间和空间,通过观察、操作、有条理的思考和推理、交流,经历从现实空间抽象出几何图形的、探索图形性质及其变化规律的过程,获得对图形的认识,发展空间观念。

3.精心安排交流平台。

教师要重视为学生创设交流的情境,提供“数学对话”的机会,鼓励学生用耳、用口、用眼、用手去表达自己的思想和接受他人的思想。这样的过程有助于培养学生的参与意识,学会用不同的方式探索、思考解释问题,不断提高自己的思维水平。

4.注意把握数学本质。

原来认识三角形只是让学生知道什么样的图形是三角形,现在要从定义、特征等方面来认识,抽象概括的程度提高了。如这里认识三角形,是在学生知识什么样的图形是三角形的基础上,引导学生己概括什么是三角形。再如按角分类,教学时一般都让学生自己给各类三角形取名字,在给每类起名字时,都要概括出这类三角形共同的本质属性。

这些都培养学生抽象概括能力的重要载体。这一点老师们都很清楚,但稍不留神,就错失了良机。如教学三角形定义,一般老师都很关注对“围成”的理解,认为这样概念的教学就严密了,考试学生也不会落下“围成”二字了。由于太关注“围成”,淡化了培养抽象概括能力的大目标,就会出现一些不尽如人意的情况。如有的老师让学生用小棒摆一个三角形,老师再出示一个不封口或出头的图形问学生这是不是三角形,学生当然说不是,老师引导学生说出三角形要用三根小棒围成。在此过程中,重点好像是用三根小摆,怎么摆才是三角形,这里有两个问题,一是不是任意三根小棒都能摆成三角形;二是只要能摆成三角形,学生谁也不会摆成那样的,这样偏离了概括三角形的目标,从而也偏离了培养抽象概括能力的大目标。有的老师是先让学生说什么是三角形,学生会说有三条边、三个顶点、三个角的图形是三角形,老师会说是吗?然后举一些反例,引导学生说出围成。这里教学的目标是明确的,就是引导学生概括出三角形的本质。但不太重视学生的概括,其实学生的概括依照他们现有的认知水平是对的,只是不够严密,那么老师应他们的概括表示一定程度的认可:“嗯,三角形有……我们都看到了,是不是准确呢?”学生可能会举一些反例来修正他们的概括。如学生没有异议,老师再引导“是不是只要有……就是三角形了?”引导学生去补漏洞。学生不一定能说出围成,但只要能把这种意思表达出来,再让他们看书,这样逐步引导学生去概括,就是培养学生的抽象概括能力。

再如教学三角形的分类,有的老师在教学时,只是让学生说出每类三角形的名字就过去了,没有就各类名称是否恰当,也就是是否概括了这类的本质属性引导学生讨论思考。如应这样引导:提到钝角三角形,会不会认为是另两类(不会,因为这两类三角形中没有钝角)?你想像一下它的形状,它的三个角是什么角。这样说来这个名字是比较合适的,不会引起误会,我们就把这类三角形叫钝角三角形。这样抽象概括能力的培养自然到位,润物无声。课时划分

第一课时例1、2、练习十四1---3…………………………………[P80、81、86]

第二课时例3、练习十四4、11、12………………………………[P83、86、88]

第三课时例4、做一做、练习十四5、6、7、8、13、14………[P83、87、89]

第四课时 例5、练习十四9、10、15—17……………………………………[P85、88、89] 第五课时 例6、7、做一做、练习十五1——5…………………………[P90、91、92、93] 第六课时 练习十五6——8、生活中的数学………………………………………[P93、94] 课时展开

第一课时

教学内容:例1、2、练习十四1---4 [P80、81、86]

教材分析及重难点:

本课时包括三角形的定义、三角形各部分名称、三角形的稳定性等内容。

教材首先提供一幅建筑工地场景图,图上楼房建筑框架上、脚手架上包含有大量的三角形。目的是让学生联系生活实际思考并说一说“哪些物体上有三角形?”教学时,可以先让学生说一说生活中的三角形,再让学生找一找场景图中的三角形。激发学生学习三角形的兴趣,而且引起学生对三角形及其在生活的作用的思考。

在学生感知到三角形的同时教材出示了例1,三角形定义的教学。教材分成三步走:(1)让学生在“画三角形”中感知三角形的属性,抽象三角形的概念。(2)在已学的垂直概念的基础上,引入了三角形的底和高。三角形的底和高实际上是一组互相垂直的线段,这两个概念在学习三角形面积的计算时要用到。(3)为了便于表述,教材说明如何用字母表示三角形。教学时,我们要充分考虑到三角形是生活中常见的图形,应重点引导学生发现三角形的特征,可让学生在纸卡上画出三角形,思考所画的三角形有几条边?几个角和几个顶点?并尝试标出三角形的边、角、顶点。然后观察并找出这些三角形的共同点,着重理解“围成”,概括出三角形的定义。之后在含正、反例图形的辨析中建立正确的三角形概念。然后让学生选择三角形的一个顶点向它的对边做一条垂线。并指明三角形的高与底。再让学生思考、操作“你还能在三角形内画出其他的底和高吗?”但要注意的是在钝角三角形两条短边上做的高在三角形外,学生比较难理解,在小学阶段不作要求。

例2的稳定性是三角形的重要特性,在生活中有着广泛的应用。教材对这一内容的设计思路是“情境、问题—实验、解释—特性应用”。教学时应引导学生讨论、交流“图上哪儿有三角形?它们有什么作用?”然后出示一个长方形画框,拉动使其变形,请学生思考“为什么会这样?”“怎样才能把画框固定?”然后请学生用课前制作的三角形进行实验,发现特性。最后列举生活实例,并进行应用:把画框固定或者把摇摆的椅子固定住。 教学目标:

1.通过动手操作和观察比较,使学生认识三角形,知道三角形的特性及三角形高和底的含

义,会在三角形内画高。

2.通过实验,使学生知道三角形的稳定性及其在生活中的应用。

3.培养学生观察、操作的能力和应用数学知识解决实际问题的能力。

4.体验数学与生活的联系,培养学生学习数学的兴趣。

教学重难点

教学重点:认识三角形,知道三角形的特性及三角形高和底的含义,会在三角形内画高。教学难点:会在三角形内三条边上画高。

教具、学具准备:师生分别准备木条(或硬纸条)钉成的三角形。

教学过程:

一、联系生活,情境导人

1.展示课本第80页情境图:我们的城市日新月异,每天都有新的变化。瞧,这是正在建设中的会展中心,你在图上发现三角形了吗?学生先说说哪里有三角形,再请学生在不同物体上描出两个三角形。

2.生活中哪些物体上也有三角形呢?让学生说一说。生:房顶、红领巾、标志牌、画出的圣诞树的形状、自行车身上……

3.出示一些生活中常见的物体上的三角形:电视接收塔上的三角形、铁桥上的三角形、交通标志牌上的三角形、晾衣架上的三角形等。

4.导入课题:三角形在生活中有这么广泛的运用,究竟它有什么特点?这节课我们将对它进行深入的研究。(板书课题)

二、操作感知,理解概念

1.发现三角形的特征。

请你画出一个自己喜爱的三角形。三角形有几个顶点、几条边、几个角?

让学生在自己画的三角形上尝试标出边、角、顶点。

教师根据学生的汇报板书,标出三角形各部分的名称。

2.概括三角形的定义。

引导:大家对三角形有了一定的了解,能不能用自己的话概括一下,什么样的图形叫三角形? 学生可能回答:(1)有三条边的图形叫三角形或有三个角的图形叫三角形;

(2)有三条边、三个角、三个顶点的图形叫三角形;

[师相机出示图形,学生发现不一定能组成三角形。]

(3)由三条线段围成的封闭图形叫三角形。

请学生对照上面的说法,议一议:下面的图形是不是三角形?

讨论:对于“三角形”怎样说更准确?

阅读课本:课本是怎样概括三角形的定义的?你认为三角形的定义中哪些词最重要?

组织学生在讨论中理解“三条线段”“围成”。

教师用准备好的三条线段的教具在黑板上摆放帮助理解关键词:

三条线段、围、相邻两个端点相连。

学生发现:只有具备了这三个条件才能准确无误地围成三角形。

3.认识三角形的底和高。

出示练习纸:三角形屋顶的房子和斜拉桥。

你能测量出三角形房顶和斜拉桥的高度吗?

学生在练习纸上操作。反馈:你是怎么测量的?

[将三角形房顶下面的边做底,房顶做顶点,过顶点作底边上的垂线就是房顶的高。]

师带领学生一起回顾作高的方法,首先强调底和高的概念:

从三角形的一个顶点到它的对边做一条垂线,顶点和垂足之间的线段叫做三角形的高,

这条对边叫做三角形的底。

明确:三角形有几个底,每个底边对应的顶点在哪里(学生依次指出来),从哪里向哪里作高,这条高是谁的高?

出示教材第81页上的三角形。这是三角形的一组底和高吗?画出其他的底和高,画后提问:三角形有共几条高?

出示直角三角形(一条直角边作底),你能画出这条底边上的高吗?

学生试画,画后发现高是另一条直角边。

出示另两条底边,学生在答题纸上画出对应的高。

4.用字母表示三角形

全班这么多同学我们是用什么来区分,不会认错的?(名字)

黑板上这么多的三角形怎样很快说出每个三角形呢?(起名字)

我们一般用字母来表示。标注a、b、c在顶点,我们叫它三角形abc。

如果标注d、e、f在顶点,就叫做三角形def.

三、实验解疑,探索特性

1.提出问题。

出示教材第81页插图:生产、生活中为什么要把这些部分做成三角形的,它具有什么特性? 2.实验解疑。

学生拿出预先做好的三角形、四边形学具,分小组实验:拉一拉学具,有什么发现?

实验结果:三角形具有稳定性。

请学生举出生活中应用三角形稳定性的例子。

四、巩固运用,提高认识

指导学生完成练习十四1、2、3题。

五、总结评价,质疑问难

这节课我们学习了什么?你对三角形有了哪些进一步的认识?还有什么有关三角形的问题?

课后反思:【本课在课前精心备课,以为上课应该很流畅的。但从教学过程看,学生遇到两个难点:(1)在下三角形定义时,学生根据刚刚写出的三个顶点、三条边、三个角的特征,很容易定义三角形的概念为有三个顶点、三条边、三个角的图形(或封闭图形),当教师根据学生的定义出示错例时,学生很难确切地表述出“端点要首尾相连”,这时教师还是应借助教材让学生通过阅读了解概念的表述,教师再在黑板上出示三条线段根据概念进行演示,让学生体会概念中“围成”、“相邻端点相连”这两个条件的必要性,只有具备了三点才能真正围出三角形。这时,对三角形的概念理解才到位。(2)在作三角形高时,从概念入手,由于教学环节忽略了对概念的反复强调和细致理解,结果学生在直角三角形和钝角三角形作高时出现了找不清顶点和不向底边作垂线的错误,这些错误的出现,归结起来还是对底和高的概念的认识模糊造成的。】

第二课时:

教学内容:例3、练习十四4、11、12[P83、86、88]

教材分析及重难点:

本节课是探究“三角形任意两边的和大于第三边”活动课。教材呈现有两层活动安排:(1)呈现了情境图,通过学生熟悉的生活实例创设问题情境,引发学生对三角形边的关系的思考;(2)让学生动手实验,探究规律,得出三角形任意两边的和大于第三边。

我们教学时,可先出示情境图,提出问题“从

小明家到学校有几条路?”“哪条路最近呢?”要鼓

励学生结合生活经验谈看法,用自己的话来描述;然

后教师启问“这是什么原因?”引导学生思考、交流;

在学生兴趣提升的同时组织学生以小组合作学习的方

式进行实验、探究。探究的重点放在引导学生讨论“第

(2)、(3)组纸条为什么摆不成三角形?”进而让

学生探究交流中发现,“为什么小明上学走中间这条

路最近?”从而形成“三角形任意两边的和大于第三

边”的结论。当然,教师也可以选择全班学生都熟悉

的人和街道创设类似教材中的情境,如选择班上某个同学或老师上学(上班)的路线图,或同学们到电影院看电影的路线图等。

教学目标:1.探究三角形三边的关系,知道三角形任意两条边的和大于第三边。

2.根据三角形三边的关系解释生活中的现象,提高运用数学知识解决实际问题的能力;提高观察、思考、抽象概括能力和动手操作能力。

3.积极参与探究活动,在活动中获得成功的体验,产生学习的兴趣。

教学重难点

教学重点:知道三角形任意两条边的和大于第三边。

教学难点:掌握三角形任意两条边的和大于第三边的判断方法。

学具准备:不同长度的小棒。

教学过程:

一、创设情境

1.出示:课本82页例3情境图。

(1)这是小明同学上学的路线。请大家仔细观察,他可以怎样走?

(2)在这几条路线中哪条最近?为什么?(生:垂直线段距离最短)

教师出示不规则三角形路线图,现在还是垂直线段吗?为什么这一条路最近呢?2.大家都认为走中间这条路最近,这是什么原因呢?

请大家看:连接小明家、商店、学校三地,近似一个什么图形?

连接小明家、邮局、学校三地,同样也近似一个什么图形?

大胆猜想:那走中间这条路,走过的路程是三角形的一条边,走旁边的路走过的路程实质上是三角形的另两条边的和,走三角形的两条边的和要比第三边大,那么,

是不是所有的三角形的三条边都有这样的关系呢?

操作交流:请学生任意画一个三角形,量一量三角形三条边的长,看是否任意两边的和大于第三边。

学生得出:的确有“两边的和大于第三边”这样的关系。

猜想还要用实验来验证,证明猜想对任意三角形都适合才能成立。我们来做个实验。二、实验探究

1.实验l:用三根小棒摆一个三角形。

在每个小组的桌上都有5根小棒(2厘米、4厘米、5厘米、6厘米、10厘米),请大家随意拿三根来摆三角形,看看有什么发现?学生动手操作,发现随意拿三根小棒不一定都能摆成三角形。接着引导学生观察和比较摆不成三角形的三根小棒,寻找原因,深入思考。

2.实验2:进一步探究三根小棒在什么情况下摆不成三角形。

请不能摆成三角形的同学说出不能摆成三角形的三根小棒的长度。

生1:2厘米、4厘米、10厘米

生2:2厘米、4厘米、6厘米

生3:4厘米、5厘米、10厘米

生3:2厘米、5厘米、10厘米

......

任意抽出三组,请学生试一下,看是否摆不成。

生:确实摆不成。

再请能摆成三角形的学生汇报用哪些尺寸的小棒摆成了三角形。学生汇报。

我们一起来研究一下,能摆成三角形的三条边的有什么关系,不能摆成三角形的三条边又有什么关系?

(2)观察上表结果,说一说能摆成三角形的三根小棒又有什么关系?不能摆成三角形的三根小棒关系有怎样的不同?为什么?

生:摆成三角形的小棒都符合两边的和大于第三边。

生:补充一下是任意两边的和。

生:不能摆成三角形的小棒有两条边的和比另条边最长的边还短些

生:我有个很形象的说法,大家听后一定很明白。

长的小棒不说,就这拼不成三角形的小棒中最短的两根连起来都没长的小棒长,没有多出的部分。。。

生:我补充,就像一座小山,两根小棒的和与另一根小棒一样长时像一双筷子,是平行线,没多的部分可拱起来,两根小棒的和比另一根小棒长时,就有多出的部分,这时多出的部分就会拱起来像小山,形成三角形。

生:对,把三角形的任一条边做底,另两条边就像拱起的小山,因为另两条边的和总有多出的部分,如果没多出的,就不能形成小山,也就是说拼不成三角形。

师:大家说的既形象又有道理,我们在判断三根小棒能否拼成三角形时,就看任意两边之和是否大于第三边,通过实验也进一步证实了只要是三角形,任意两边的和一定大于第三边。

(3)师生归纳总结:三角形任意两边的和大于第三边。

三、应用深化

1.通过实验,我们知道了三角形三条边的一个规律,我们就能用它来解释小明家到学校哪条路最近的原因了。(学生说说)

2.请学生独立完成82页例题中三道题,说说能否拼成三角形。

问:我们是否要把三条线段中的每两条线段都相加后才能作出判断?

思考一下:有没有更快捷的方法?

(用较小的两条线段的和与第三条线段的关系来检验。)

做练习十四第四题,利用快捷方式判断。你能用下图中的三条线段组成三角形吗?有什么办法?

3.有两根长度分别为2 cm和5 cm的木棒。

(1)用长度为3 cm的木棒与它们能摆成三角形吗?为什么?

(2)用长度为1 cm的木棒与它们能摆成三角形吗?为什么?

(3)要能摆成三角形,第三边能用的木棒的长度范围是多少?

四、反思回顾

在这节课里,你有什么收获?学会了什么知识?是怎样学习的?

五、课堂实践:练习十四11、12题。

课后反思:

1.数学学习的过程实际上是数学活动的过程,整节课,学生大多处于探究活动中,学生的探究活动是在学生的自主探究前提下进行的,任意5根小棒的抽取设计具有开放性,没有规定小棒的组别,使学生的探究不受局限。观察和推理时,完全由学生运用儿童化的语言解释现象,形象、生动、易懂。

2.探究活动一步步将学生学习的知识引向深入,在前面探究认识到三角形任意两条边的和大于第三边后并不急于深入,而是待学生通过一定的练习,理解和认识了规律后再引导学生向纵深发展,探讨不能围成三角形的小棒长度的变化,学生通过对错误的再认识,更深层地体会到了三角形任意两条边的和大于第三边这一规律的涵义,尤其是对“任意”两字的进一步体会和理解。探究的层次性始终基于学生对知识的理解和掌握的步步深入的。

3.临近下课前的小插曲着实没有想到,遇到要推翻整节课定论的问题,教师再次将探究的机会留给学生,学生已通过这节课的学习掌握了运用操作探究的方法,因此他们很快想到运用实际操作的方法来解决问题,在操作中发现问题不是出在结论上,而是操作不当造成的,而且能结合理论(三角形的定义)找到操作中错误的原因,“授之以鱼,不如授之以渔”,学生学会了运用数学的语言、方法去思考、解决和解释问题才是数学学习的最大收获。

第三课时

教学内容:例4、做一做、练习十四5、6、7、8、13、14[P83、84、87、89]

教材分析及重难点:

“三角形的分类”是学生较为熟悉但又是较容易混淆的一节课。对于三角形的分类,教材分两个层次编排。第一层次,按角分,认识锐角三角形、直角三角形、钝角三角形;第二层次,按边分,认识特殊的三角形:等腰三角形和等边三角形。

一般来说对三角形按角进行分类即符合不重复、不遗漏的原则学生操作起来应该没有问题的。教材中用集合图直观地表示出,三角形整个集合与锐角三角形、直角三角形、钝角三角形之间整体与部分的关系,很清晰很明确。

三角形按边分类难一些,为避免增加学生的负担教材不强调分成了几类,只是罗列分为不等边三角形和等腰三角形。等腰三角形里又包含等边三角形。教材在学生按边分类的活动

中,引出等腰三角形和等边三角形,分别给出两种三角形各部分的名称。并通过让学生量一量它们的各个角,来认识它们的角的特征。最后让学生找一找这两种特殊的三角形。而重点引导学生认识等腰三角形、等边三角形边和角的特征。

教学时,可以以小组为单位把课前剪好的三角形分类。教师不要给出分类的标准,要让小组商量按什么分,然后进行操作。汇报时,教师应有意识地抓住按角分和按边分二条路线展开。

一条按角分:让各小组谈谈把哪些三角形分为一类,为什么。再请学生给三类三角形命名。再指出什么叫锐角三角形、直角三角形、钝角三角形。使学生明确:每个三角形都至少有两个锐角,另外一个角是锐角、直角、钝角中的一个。最后用集合图表示出三种三角形之间的关系。

另一条按边分:在学生分出不等边三角形和等腰三角形两类后,再引导学生对等腰三角形进一步分类,就此引出等腰三角形和等边三角形。并告诉学生这两种三角形各部分的名称。在认识等腰三角形、等边三角形后,可让学生观察猜测这两种三角形角的特征,然后测量验证,再列举这两种特殊三角形在生活中的应用。

教学“做一做”在点子图上画三角形时,教师可以根据班级情况提出不同层次的要求:一种是“任意画”,然后说说是什么三角形;另一种“要求画”,让学生画出不同形状的三角形,这需要学生考虑所围图形的特性,是一个探究与构思的过程,难度要大些。

教学目标:

[知识与能力]

1.能够按角的特征正确识别一个三角形,会画锐角三角形、直角三角形、钝角三角形。

2.能正确识别等腰三角形和等边三角形,并能正确画出等腰三角形和等边三角形。[过程与方法]

1.通过小组交流和合作讨论,培养组织协调能力和数学交流及表达能力。

2.经历动手操作、合作探究的过程,培养动手操作的能力和数学交流的能力。

[情感、态度与价值观]

1.通过小组交流和合作讨论,培养团结协作的精神和集体荣誉感。

2.培养独立思考的习惯和勇于质疑的科学精神。

3.养成积极的数学观和数学价值观。

教学重难点:

教学重点:三角形的分类

教学难点:特殊三角形的认识。

教师准备:多媒体课件、三角尺、三根木棒组成的三角形模型、量角器。

教学过程

一、复习旧知.创设情景,导入新课

1.引导学生回顾锐角、直角和钝角的定义。

大于0 小于90 的角,叫做锐角;

等于90"的角,叫做直角;

大于90,小于180的角,叫做钝角。

2.让学生分别画出满足下列条件的三角形。

(1)画一个有一个角是锐角的三角形;(2)画一个有二个角是锐角的三角形;(3)画一个有三个角是锐角的三角形。

3.给学生足够的时间,教师可巡视班级,观察学生的学习情况。

4.一段时间后,让同桌的学生相互检查,验证所画的三角形是否满足要求。

5.肯定学生的积极表现,进一步指出:大家所画的三角形各不相同,由此我们可以知道三角形的种类很多,怎样对这些不同种类的三角形进行分类呢?本节课我们就来探讨这个问题。

二、从角的方面给三角形分类

1.多媒体展示三个图形,请学生观察。

2.提示学生先从角的方面人手,让学生观察上述三个三角形各内角,可以让学生先目测三角形内角大小,然后用量角器测量三角形内角大小。提问:这些角分别属于锐角、直角、钝角中的哪一类?

3.组织学生进行分组讨论。讨论的主题是:如何对三角形进行分类。教师可参与到学生的讨论中,及时了解学生的想法和状态,教师可作适当提示。

4.一段时间后,请各组派代表发言,介绍本组的讨论-情况。学生可能想到将三角形所含锐角个数分成三类,也可能想到将三角形分成锐角三角形,直角三角形,钝角三角形。

5.师生共同分析讨论,指出按三角形所含锐角的个数分类是不合理的,因为只含一个锐角的三角形是不存在的。

6.教师指出按照如下的分类是合理的,多媒体展示:

7

.指出上图中,图一1是锐角三角形,图一2是直角三角形,图-3是钝角三角形。让学生任意画一个三角形,总可以将它归为上述三类三角形中的一类。因此,一个三角形要么是锐角三角形,要么是直角三角形,要么是钝角三角形。

多媒体展示下图:

三、从边的方面给三角形分类

1.多媒体展示三个图形(图4—6),请学生观察。

2.提示学生从边的方面考虑,可让学生自己或和同桌合作剪出如上的三角形纸片。-

3.教师可巡视班级,监督学生的活动情况,随时给予学生指导。

4.请学生分别用直尺和量角器测出上述三个三角形的三条边的长度及各个角的度数。

5.学生发现图4的三条边相等,三个角的度数都是60。图一5有两条边相等,两个角相等;图-6的三条边和三个角互不相等。

6.给出等腰三角形和等边三角形的定义。多媒体展示:

7.展示等腰三角形和等边三角形课件,讲解等腰三角形顶角、底角、腰和底的概念。8.师生共同分析等腰三角形和等边三角形的性质。

性质l:等腰三角形的两腰相等,两底角相等。(板书)

性质2:等边三角形的三条边相等,三个角相等并且都是60。(板书)

9.请学生列举生活中等边三角形和等腰三角形的例子,体会数学与现实的广泛联系。

四、总结反思.布置思考题

1.请学生做一做书中的练习。

2.引导学生回顾本节课的主要内容:三角形的分类。

从角的角度,三角形可以分为锐角三角形、直角三角形和钝角三角形;

从边的角度,三角形可以分为一般三角形、等腰三角形、等边三角形。

3.指出本节课的重点、难点,提醒学生注意等腰三角形和等边三角形的性质。

4.请学生谈谈学习过程中的收获和体会,同学之间共同交流,相互学习。

5.布置思考题及课后作业。

思考题:下图中有几个三角形?哪些是直角三角形?

6,课后练习:练习十四第5,6,7,8题。

课后反思:本节课从角的认识的复习出发,让学生回顾角的概念,再让学生对三角形中的进行测量和分类,将各种三角形进行分类并说说分类的理由。学生交流后,小结分类并观察各类三角形中角的特点。锐角三角形:3个锐角;直角三角形:1个直角,2个锐角;钝角三角形:1个钝角,2个锐角。再出示判断题,让学生进一步理解分类后三角形的特征,接着,让学生明确三角形按角和边的特点来分类,认识等腰和等边三角形,出示判断题。最后通过练习拓展与提高,加深学生的认识。本课教学有层次、过程清晰,符合学生认识规律。尤其是概念的理解和判断上使学生深化了认识。

四年级数学三角形教案

四年级数学三角形教案 四年级数学三角形教案 【篇一:人教版四年级数学下册第五单元《三角形》教 案】 第五单元三角形 一、教学内容 二、教学目标 2 、使学生认识锐角三角形、直角三角形、钝角三角形和等腰三角形等边三角形,知道这些三角形的特点并能够辨认和区别它们。 3、联系生活实际并通过拼摆、设计等活动,使学生进一步感受三角形的特征及三角形与四边形的联系,感受数学的转化思想,感受数学与生活的联系,学会欣赏数学美。 4、使学生在探索图形的特征、图形变换以及图形的设计活动中进一步发展空间观念,提高学生观察能力和动手操作能力。

三、教学重点 1、三角形的分类。 3、三角形与四边形的联系与区别。 四、教学难点 1、三角形根据不同的角度进行分类。 3、学生对数学的转化思想的理解。 五、教学策略 1、准确把握本册关于“三角形的认识”的教学目标。

因为本册对三角形认识的教学目标与第一学段“获得对简单平面图形的直观经 2、重视实践活动,让学生在探索中获取知识。 教学时,应从学生的生活实践出发,给予学生充分从事数学活动的时间和空间,让他们通过观察、操作、有条理的思考和推理、交流等活动,经历从现实空间抽象出几何图形的、探索图形性质及其变化规律的过程,从而获得对图形认识,发展空间观念。 3、促进教学中的数学交流 交流可以帮助学生在他们的直觉的观念与抽象的数学语言、符号之间建立联系。由于学生的个体差异,不同的学生认识事物的方法不尽相同。我们要重视为学生创设交流的情境,提供“数学对话”机会,鼓励学生用耳、用口、用眼、用手去表达自己的思想和接受他人的思想。这样的过程有助于培养学生的参与意识,学会用不同的方式探索、思考、解释问题,不断提高自己的思维水平。 4、注重教具、学具和现代教学手段的运用,加强教学的直观性。 五、教学时间 新课和练习6 课时、单元测验1 课时,合计7 课时。 第一课时三角形的特性 教学内容: 四年级下册80 —81 页的例1、例2、“做一做”以及练习十四第1—3 题。教学目标: 1. 通过动手操作和观察比较,使学生认识三角形,知道三角形的特性及三角形的高和底的含义,会在三角形内画高。 2.培养学生观察、操作、自学的能力和应用数学知识解决实际问题的能力。

小学数学四年级下册三角形的认识教学案例分析

新人教版小学数学四年级下册《三角形的认识》教学案例分析 一、背景阐述 过去,我们的数学课堂教学中大多是以老师为中心,老师、教材代替学生的思考,教给学生现有的结论,学生的学习没有自主可言。《数学课程标准》中明确指出:要让学生在自主探索和合作交流的过程中真正理解和掌握基本的数学知识与技能、数学思想和方法,获得广泛的数学活动经验。教学中如何贯彻这一理念,是每一个小学数学教师应予重视、研究、探讨的重要课题。在近几年的教学探索中,我认为数学教学应该走与实践相结合的道路,把学习的自主权还给学生,让学生在自主探索中思考,在合作交流中学习,在动手实践中发展,真正实现学生在学习中的自我完善。 下面就以我执教的《三角形的认识》作一粗浅的分析。 二、教学预案 本课教学过程主要围绕三角形的特性和三条边的关系来展开的。教学环节主要分为情境创设、操作交流、练习反馈和全课总结。 教学内容:三角形的认识 教学目标: ⒈在具体情境中,认识三角形,知道三角形具有稳定性;通过观察、操作,了解三角形的两边之和大于第三边。 ⒉让学生经历观察、操作、讨论等数学活动过程,初步了解三角形的特性,引导学生在探索的过程中初步学会与他人合作交流。 ⒊对学生进行辩证唯物主义启蒙教育和审美教育,使学生感受数学与生活的联系,能用数学知识解决生活中的实际问题。 教学过程: ㈠创设情境,引入新课。 课件出示:一幅有很多塔吊的建筑工地图。 师:你看到了什么? (学生可能回答:看到了很多塔吊,塔吊上有很多三角形。) 为什么要设计成三角形呢? 师:同学们观察得很仔细,等学完这节课,你就知道其中的原因了。今天我们就一起学习“三角形的认识”。

小学四年级三角形课程教案

第一课时 【教学内容】 义务教育课程标准实验教科书(西南师大版)四年级(下)第51~54 页主题图、例1、例2及课堂活动第1~3题,练习十第1~5题。 【教学目标】 1通过观察、折、画等操作活动,认识三角形的特征和特性。 2能指出三角形的边、角、顶点,会辨认出三角形的底与高。 3理解三角形的特性,把生活经验数学化。 【教学重点】 认识三角形的特征和特性,指出三角形的底和高。 【教学准备】 例1中三角形物体的图片,三角形纸,1副三角板,用木条做1个四边形框架和1个三角形框架。 【教学过程】 一、主题引入,激发兴趣 出示第51页主题图,观察后回答:图中哪些物体形状是三角形的?根据学生回答贴出例1 三角形物体的图片。 教师:既然生活中有这么多三角形。那我们就一起来研究有趣的三角形。 (板书课题:认识三角形) 二、认识三角形 1认识三角形的特征 (1)教师:观察这些三角形,(隐去实物,显示出三角形图形)它们有哪些共同特征?(让

学生充分观察,自己总结出特征) 归纳:三角形有三条边,三个顶点,三个角。 (2)教师:对照图形,谁能用自己的语言来说说看,什么样的图形叫做三角形呢? 引导学生得出:由三条线段围成的图形叫做三角形。(板书) (3)操作:第53页课堂活动第1,2题,按要求在钉子板上围三角形,并相互检查。(4)判断哪些图形是三角形? 练习十第1题 2认识三角形的特性 (1)在日常生活中,桥梁支架,自行车车身,为什么要设计成三角形形状的呢?我们来做个实验 ?学生分组活动: ①用木条做一个四边形和1个三角形框架, ②拉三角形的框架和四边形的框架。 你发现了什么?小结:只要三角形三条边的长度固定,这个三角形的形状、大小也就完全确定。 三角形不容易变形的这种性质就是三角形的稳定性。 (2)讨论,怎样才能使这个四边形的形状和大小不改变呢?验证:现在老师在这个四边形的对角处再加一段木条,再请一个同学上来拉拉看,会发现什么?(不变形)这又是为什么? (3)教师:找找你们周围哪些地方应用了三角形的稳定性。 (4)练习第54页第4题。 3认识三角形的底和高

四年级数学下册《三角形的认识》教学设计新部编版及教学反思

教师学科教案[ 20 – 20 学年度第__学期] 任教学科:_____________ 任教年级:_____________ 任教老师:_____________ xx市实验学校

苏教版四年级数学下册《三角形的认识》教学设计 【教学内容】 苏教版《数学》第八册第22-23页的例题,第24页的“想想做做” 【教学目标】 1、知识与技能: (1)使学生知道任意两边之和大于第三边。 (2)能判断三条线段的长度能否组成三角形。 2、过程与方法: 在学生探索三角形三边规律的过程中,培养学生自主探索、合作交流的能力。 3、情感、态度与价值观: 鼓励学生探索发现,实验验证的方法。 【教学重、难点】 重点:认识三角形的基本特征 难点:理解并掌握三角形三条边的关系,三角形任意两边之和大于第三边。【教学准备】 四根小棒(10厘米、6厘米、5厘米、4厘米)、PPT课件 【教学过程】 一、创设情境,引出课题 1、感知三角形。 出示例题的场景图,要求学生认真观察。 师:照片中有一座什么?继续看图片,在图片中我们发现了以前学过的什么图形? 2揭题:我们在一年级的时候已经认识了三角形,今天这节课我们就来继续认识三角形。师板书课题:三角形的认识 二、动手操作、探索新知 (一)进一步感知三角形 1、师:在生活中你在哪些地方看见过三角形? 生…… 2、生活中三角形有很多很多,需要我们认真观察,张老师也找了一些,请看屏幕,你看到三角形了吗? 3、在你的心目中三角形是什么样的?你能想办法自己做一个三角形吗? 学生操作,教师巡视指导。 师:做好了吗?哪位同学愿意来交流一下你是怎么做的? 2、展示学生做出的各种三角形,并让学生说说做的过程和方法(学生可能是用小棒围,用在钉子板上围,沿着三角尺画,用直尺在方格纸上画……)用小棒围得时候注意小棒的端点要连在一起。 师找一个用小棒摆的到前面摆一下。 我们用三根小棒来摆一个三角形的时候,三根小棒要注意什么? 3、师:同学们用自己的方法做出了不同的三角形,你们能自己画一个三角形吗?在课本第23页的点子图上自己画一个三角形。 通过刚才的画,我们知道三角形是由三条线段围成的三角形。 4、小结:三角形是有三条线段首尾相连围成的图形,

小学四年级下册《认识三角形》教案

小学四年级下册《认识三角形》教案 苏教版小学四年级下册《认识三角形》 设计理念 《数学课程标准》指出:数学教学,要让学生亲身经历数学知识的形成过程,也就是经历一个丰富、生动的思维过程,使学生通过数学活动,掌握基本的数学知识和技能,激发学生对数学学习的兴趣。本课以学生基础为立足点,以自主探究为主线,以成长为宗旨,运用设疑激趣、直观演示、实际操作等教学方法,引导学生动手操作、观察辨析、自主探究,使学生主动地获得数学知识的技能,提高学生的思维水平,发展学生的空间观念。教学中加强数学知识与生活实际的联系,让学生体会到数学的价值,激发学生的学习兴趣,培养学生应用意识和实践能力。 教学内容 《义务教育课程标准实验教科书数学》四年级下册第22、23页。 学情与教材分析 《认识三角形》是苏教版国标本四下的内容,是学生在已接触并初步认识三角形基础上学习的。本课教材提供了2个例题,通过例1让学生认识三角形的基本特征;通过例2让学生感悟三角形的三边关系。三角形是最简单、最基本的

几何图形,一切多边形都可以分成若干个三角形,在生活中随处可见。它不仅是研究其他图形的基础,在解决实际问题中也有着广泛的应用。 学生通过第一学段以及四年级上册对空间与图形内容的学习,已经积累了一些有关“空间与图形”的知识和经验,形成了一定程度的空间感,对三角形已经有了直观的认识,能够从平面图形中分辨出三角形。而且学生对图形的认识是在活动中逐步建立起来的,回忆生活经验、观察实物、动手操作、推理想像等都是学习理解抽象的几何概念的重要手段,也是发展学生空间观念的途径。因此,本课对三角形认识的教学目标与第一学段“获得对简单平面图形的直观经验”有所不同,应使学生经历从现实世 1 界中抽象出几何模型和运用所学内容解决实际问题的过程,丰富的例子力求使学生能体会数学与生活的密切联系.并通过给予学生充分从事数学活动的时间和空间,让他们通过观察、操作、有条理的思考和推理、交流等活动逐步获得对三角形的认识。 教学目标 1.在观察、操作、画图等学习活动中,认识三角形的基本特征,初步形成三角形的概念,了解三角形两边之和大于第三边。

四年级下册《三角形的认识》教案

四年级下册《三角形的认识》教案 一、教学内容与学情分析; 本课的教学内容是人教版四年级下册第五单元课时《三角形的认识》。 学生通过学段和四年级上册的学习,对三角形已经有了直观的认识,能够从平面图形中分辨出三角形,认识了线段,学习了垂直,能从直线外一点画出这条直线的垂线。在此基础上,本课时安排了三角形各部分名称,定义,高和底等教学内容。为学习三角形的面积算法和各种图形打下基础。 二、教学目标 知识与技能 在操作活动中,概括三角形的特征,认识各部分名称以及底和高的含义,会在三角形内画高,用字母表示三角形。 过程和方法 在操作活动、概括中,积累认识图形的经验和方法。 情感态度和价值观 培养学生学习数学的兴趣。 三、教学重难点 教学重点:理解三角形的概念,认识三角形各部分的名称,知道三角形的底和高 教学难点:会画三角形的高

四、教学准备 实物投影 五、过程设计 一、欣赏图片,导入新 师:同学们,老师今天带来了很多美丽的建筑图片,我们一起来欣赏一下。 师:谁能说说这些图片中都有哪种平面图形? 揭题:是的,每张图片中都含有三角形。三角形的奥秘非常多,那么它在我们的生活中究竟有什么作用呢?今天这节课我们就一起走进三角形,揭开三角形神秘的面纱。 [设计意图:通过建筑图片,增强学生对数学源于生活的认识,激发学生学习的兴趣] 二、自主探究,学习新知 三角形的定义 请同学们翻开书本第60页,自学有关三角形的内容。 师:自学完了,如果现在让你画一个三角形,你会画么? 指名学生到黑板上画三角形,并介绍一下画的三角形有什么特点。 在学生说的时候板书:3个角,3条边,3个顶点 并提问:对他的发言你还有什么需要补充的吗? 师:这些是同学们刚才通过自学知道的知识,那你觉得到底什么样的图形才能叫做三角形呢?

人教版数学四年级下册三角形学教案

第五单元三角形 一、单元内容 角的概念和角的度量,随后出现垂直和平行的概念,在此基础上认识三角形,了解三角形的特征,初步对三角形进行分类,知道三角形任意两边之和大于第三边以及三角形内角和等于180°的结论。 二、单元教学目标 1.通过观察、操作和实验探索等活动,使学生认识三角形的特性,知道三角形任意两边之和大于第三边以及三角形的内角和是180 2.通过分类、操作活动,使学生认识锐角三角形、直角三角形、钝角三角形和等腰三角形、等边三角形,知道这些三角形的特点并能够辨认和区别它。 3.联系生活实际并通过拼摆、设计等活动,使学生进一步感受三角形的特征及三角形与四边形的联系,感受数学的转化思想,感受数学与生活的联系,学会欣赏数学美。 4.使学生在探索图形的特征、图形的变换以及图形的设计活动中进一步发展空间观念,提高观察能力和动手操作能力。 教学重点:认识三角形的特征。 教学难点:知道这些各类三角形的特点并能够辨认和区别它们。 教学关键:教学过程中要加强学生动手操作能力,提高学生的画图能力。 课时安排:约八课时 第一课时三角形的认识 学习内容:三角形的认识 学习目标: 1.认识三角形,了解三角形具有稳定性特征,会画三角形的高 2.感受图形与现实生活的密切联系,体验三角形特性在生活中的广泛应用 重难点:会画三角形的高。 学具准备:做三角形、四边形的塑料条7根,按扣7个。 预习提纲 一、我会读: 阅读教材80页81页,你能把这节课要学什么,你明白了什么讲给身边的人听吗 二、我会学: 1.80页主题图中哪儿有三角形你还发现生活中还有哪些地方有三角形 2.由()图形叫做三角形,三角形每相邻两条线段的()相连。3.画一个三角形,说说三角形有几条边、几个角、几个顶点,并用字母表示它的三个端点。

2015苏教版四年级认识三角形教案

《认识三角形》教学设计 认识三角形》 【教学内容】教科书第75 页例1 和“试一试”,76 页例2、“试一试” 和随后的“练一练”, 完成练习十二1,2 题。 【教材分析】 本课是苏教版四年级下册第七单元第一课时的内容。学生在已经直观认识了三角形,且对三角形有一些感性认识。所以教学例 1 时选择从生活中的场景入手,通过让学生画三角形、说三角形特点,逐步总结出三角形概念及基本特征。教学例 2 ,也是从现实情境出发,通过测量人字梁高度,感知三角形的底和高,并由此抽象出三角形高和底的概念。从实例到抽象概念,使学生获得正确而清晰的表象。 【学情分析】学生在低年级时已经对三角形有了直观的认识和初步的感知,这种感知往往 来自于生活,所以教学时例题的选择都是来源于现实生活,有利于学生对概念的抽象。画高对学生来说是一个难点,所以教学过程中要引导学生和已有知识进行练习,在比较中区分,从而正确的对知识体系进行重组和建构。 【教学目标】 1.知识与技能:使学生联系已有知识和经验,通过观察、操作、测量等具体活动,认识三角形的基本特征,初步形成三角形的概念,知道三角形的高与底的含义,会用三角尺画三角形的高(在三角形内)。 2.过程与方法:使学生经历探索和发现三角形基本特征的过程,积累一些观察和操作、比较和分析、抽象和概括等活动经验,体验数学抽象的一般过程,发展空间

观念。 3.情感态度和价值观:使学生在参与数学活动的过程中,获得一些学习成功的体验,进一步激发数学学习的兴趣,树立学好数学的信心。 【教学重点】认识三角形的基本特征,理解三角形概念。 【教学难点】会画三角形底边上的高。 【课时安排】安排 1 课时 【课前准备】课件,直角三角尺,学生每人一张学习单 【教学过程】 一、谈话导入出示徐州和平大桥夜景,提问:同学们,有出去旅游的吗?老师去了,这是我拍的照片,你知道这是哪里的夜景吗?你能用数学的眼光从这幅图中看到什么? 师:生活中你还在哪些地方见过三角形?教师手中的三角形,黑板上的三角形。 揭题:今天老师老师就要带领大家一起去认识三角形(板书课题) (从我们生活的城市中选取情境图,更容易激发学生的兴趣。且选取的情境图比较有代 表性,通过举例和观看生活中的三角形,能够唤起学生对三角形的已有认识。) 二、探究新知 (一)、三角形概念、特征 1.回忆认识三角形我们在二年级的时候已经对三角形有了一定的认识,请同学们自己画一个三角形,并说说三角形有什么特点? 同学们画三角形。 现在谁能告诉我你对三角形已经知道或掌握了那些知识?请学生回答? 2.展示交流,抽象概念 在黑板的三角形上标出三角形的角、顶点点、边。 白板展示,并介绍所画三角形特点。学生齐总结三角形组成。教师带领学生用手比划三角形。 画三角形时要注意什么? 请学生回答。 (1)三角形由三条边组成。师追问这三条边是什么线?根据学生回答板书:线段(2)出示反例,心,这三条线段能组成三角形吗?这三条线段应该是什么关系?板书:围成 (3)三条线段围在一起就是三角形了吗?出示反例,。这三条线段应该怎样围在一起呢?板书:首尾相接 抽象概念:根据我们刚才的交流不难发现,这些是三角形共同的特点。所以, 我们把由三条线段首尾相接围成的图形叫做三角形。板书完整。 师:同位之间看着手中的图形互相说一说什么样的图形叫做三角形。3?自学三角形各部分名称 师:你知道三角形各部分的名称吗?自学书本75页。 组织交流:这是三角形的什么(边)?有几条边?顶点(有几个顶点)?角, 有几个角? 4.试一■试 提问:如果给你顶点让你画出一个三角形,你能画出来嘛? 出示题目,自行阅读理解题目意思。学生绘制。 交流展示,谁愿意展示一下自己所画的三角形? 提问:任选3个作为顶点,都能画一个三角形吗?你有什么发现?为什么下面3个点不能画出一个三角形。交流(找2名学生说)

小学数学四年级《三角形》教案

小学四年级《三角形》教案 Ⅰ.学前分析 1、学习者特征分析 小学四年级学生已初步形成了一定的学习态度,并且随着主体意识的觉醒,逐步对教师产生选择性及怀疑的态度。在记忆方面,他们有意记忆逐步发展并占主导地位,抽象记忆有所发展,但具体形象记忆的作用仍非常明显。在思维方面,学生逐步学会分出概念中本质与非本质,主要与次要的内容,学会掌握初步的科学定义,学会独立进行逻辑论证,但他们的思维活动仍然具有很大成分的具体形象色彩。在想象方面,学生想象的有意性迅速增长并逐渐符合客观现实,同时创造性成分日益增多。 学生在前面已经初步认识线段的知识,在头脑中已初步可以建立了三角形的表象,这些都为本节课的学习奠定了坚实的知识基础。但是小学生的空间想象能力不够丰富,对三角形的认识有一定的困难。因此本节课的学习就要让学生充分利用好已有知识,让学生通过观察、操作、画图、推理等手段来掌握三角形的特征,了解三角形的分类。 2、学习内容分析 三角形是生活中常见的图形,三角形的认识是学习平面图形知识的起点,也为学习平面几何、立体几何打下基础。在生活中对三角形也有了初步的认识,这里着重介绍三角形的认识、分类、性质等。并且学生在前面的学习中有认识平行四边形、梯形的底和高的经历。以此为基点,以生活实例引入数学活动,让学生充分利用已有的知识和经验亲历探究过程,获取知识、获得发展。真正理解和掌握基本的数学知识和技能。掌握这部分内容,是进一步学习其他图形的基础,发展

学生的空间观念。

Ⅱ.教学目标 1.知识与能力: a.使学生理解三角形的意义,掌握三角形的特征和特性,在观察、比较与操作中抽象出三角形的概念。 b.使同学们清楚三角形几个特殊分类。 c.使学生掌握三角形高和底的含义,会在三角形内画高。 d.教会学生求三角形的面积、周长的技能。 e.通过学习,时学生能感受三角形的稳定性及其在生活中的应用。 表 为 学 习 目 标 表1:

西师版四年级数学下册认识三角形教学设计

教师简介:李勇,男,1980.01,荣昌区仁义镇中心小学教师;撰写的《学案导学、自主互助的教学模式的探讨》、《翻转课堂在小学数学中的运用》等多篇论文曾获国家级、市级一、二等奖;多次被评为镇优秀教师;2008年被评为荣昌县优秀教师,曾主研《农村中小学留守儿童学校教育问题的研究》县级课题。 西师版四年级数学下册第四单元 认识三角形(第一课时) 一起点 (一)教材分析 (二)学情分析 二终点 (一)课标要求 。。。。。。。。。。。。 (二)年段目标 。。。。。。。。。。。。。 (三)课时目标 1、能说出三角形各部分的名称以及与底相对应的高 2、认识、理解三角形的稳定性,并能运用这一特性解释和解决生活的一些实际问题 3、通过折,画的方式找到三角形的高,感受三角形高的含义,知道高的标注方法 4、在从现实到抽象的过程中培养学生的空间观念 5、感受空间几何与现实生活的密切联系,激发学习兴趣,并感受数学的实际价值 三、教学重点:

认识三角形各部分的名称;通过操作,理解认识三角形的特性;动手寻找三角形的高,体会高的含义和作用。 四、教学难点: 对三角形的概念的理解和掌握;在三角形中寻找高的操作过程,以及对“高”的意义和作用的理解和体会, 五、教学准备: 多媒体课件,四边形、三角形等实物教具 六、教学过程: 一、走进生活感知空间图形 (1)认识三角形的构成及定义 课件展示生活中运用了三角形的建筑物体,引导学生观察分析,找到其中学过的图形 师:1、看看在这些建筑上运用了哪些我们认识的图形? 2、说说你都知道关于三角形的哪些知识? 让学生自由发言,反馈学生对三角形的已有认知情况,特别是要复习到三角形的各部分的名称:三条边,三个角,三个顶点,学生每说到一个“点”上,就让同学们去指一指,或者摸一摸,将动脑,动口,动手集合起来,从而强化学生的感受和认识. 教师板书: 三角形:三条边、三个角、三个顶点 二、探究学习--认识三角形 1、做做小练习,看看下面的图形是不是三角形,为什么?

苏教版四年级下册数学认识三角形_教学设计

《认识三角形》教学设计 教学内容:苏教版四年级下册P22~24 教学目标: 1、使学生联系实际和利用生活经验,通过观察、操作、测量等学习活动,认识三角形的基本特征,初步形成三角形的概念,了解三角形两边之和大于第三边。 2、使学生体会三角形是日常生活中常见的图形,并在学习活动中进一步产生学习图形的兴趣和积极性。 教学难点:认识两边之和大于第三边。 教学准备:三角形、尺等。 教学过程: 一、导入: 出示例题图,问:在图上我们可以找到一种很常见的图形,是什么?(三角形) 生活中的三角形随处可见,说说哪些地方也能看到? 揭示课题:认识三角形 二、做三角形: 1、我们可以用不同的方法来得到一个三角形,利用手边的材料,比比谁的方法多? 交流:(1)、用小棒摆。讲评时注意:小棒摆的时候一定要首尾相接,不能有多出来的部分。 (2)、在钉子板上围。讲评时注意:只要有三个顶点,如果发现边不够直的话,需要把三角形调整得大一些。 (3)、用三角板或尺上的其他三角形直接描画。 (4)、在纸上分别画围起来的三条线段,也能得到一个三角形。 …… 2、三角形各部分名称: 一起动手画一个三角形,说说各部分的名称:3个顶点、3条边、3个角 三、探索三边关系: 是不是所有的三根小棒都能围成一个三角形? 两人合作用准备好的小棒分别摆一摆,是不是都能围成一个三角形呢? 学生边摆边填写表格后交流。 小结:看来并不是所有的三根小棒都能围成三角形。那为什么会围不成了呢?

结合画图,指出:当两条边的长度和小于第三边的时候,这两条边根本就不能碰到,所以不能围成三角形;当两条边的长度和等于第三边的时候,就变成了3条线段重合在一起的一条线段,不是三角形;只有当两边的长度和大于第三边的时候,那它们就会在第三边上面的某一处碰到,就围成了一个三角形。 小结:三角形两条短边之和大于第三条长边。 3、练习巩固: 判断能否为围成三角形。 四、完成书上的想想做做: 1、在点子图上画出两个三角形: 指出:画的时候,要把三角形的三个顶点和点子重合。 2、下面哪几组中的三条线段可以围成一个三角形?为什么? 在学生交流完后追问第一种情况:那如果老师把2厘米的加上6厘米的,不就变成“大于”4厘米,那就可以围成三角形了。这样的判断对不对?为什么? (6厘米是其中最长的一条边,它单独一条就比别的两条都长,所以,要用比较短的边合起来,然后和最长的比。) 3、从学校到少年宫有几条路线?走哪一条路最近? 请你用今天学得的知识来解释这一现象。 4、拓展训练。 五、全课总结 提问:今天你学习了什么知识?有哪些收获?

四年级下册三角形教案

三角形(第一部份) 教学内容 原省编教材把“角的度量、垂直与平行、三角形、平行四边形和梯形”共同安排在第八册第三单元,现在人教版教材把《三角形》单独放在第八册教学,其余内容提前在第七册教学。 本单元主要内容有:三角形的特性(定义、各部分名称、稳定性;三边的关系、三角的关系)、三角形的分类、三角形的内角和、图形的拼组。 本单元具体例题安排如下表: 教学目标 (一)教学目标 1.通过观察、操作和实验探索等活动,认识三角形的特性,知道三角形任意两边之和大于第三边以及三角形的内角和是180?。 2.通过分类、操作活动,认识锐角三角形、直角三角形、钝角三角形和等腰三角形、等边三角形,知道这些三角形的特点并能够辨认和区别它们。 3.联系生活实际并通过拼摆、设计等活动,进一步感受三角形的特征及三角形与四边形的联系,感受数学的转化思想,感受数学与生活的联系,学会欣赏数学美。

4.在探索图形的特征、图形的变换以及图形的设计活动中进一步发展空间观念,提高观察能力和动手操作能力。 5.进一步发展空间观念,提高观察能力和动手操作能力。 编排特点 1.重视创设问题情景。 教材在提供大量形象的感性材料,让学生在动手操作、积极探索的活动过程中掌握知识;同时加强了数学问题情景、操作探索活动的设计。例如“三角形任意两边的和大于第三边”这一部分内容,创设了“我上学走中间这条路最近”“这是什么原因呢?”这种学生熟悉而有趣的问题情境,让学生去探索、去实验、去发现。 2.关注学生已有经验。 教材的编写注意从学生已有的经验出发,创设丰富多彩的与现实生活联系紧密的情境和动手实验活动,以帮助学生理解数学概念。例如:对“三角形的分类”这一内容,根据学生已懂得了角的分类,能区分锐角、钝角、直角、平角与周角这一基础,设计了“给三角形分类”活动,放手让学生自己在“给三角形分类”的探索活动中了解和把握各种三角形的特征。又如,对三角形的稳定性的设计,教材提供了较丰富的三角形在生活中应用的直观图,让学生联系生活思考:“哪儿有三角形?它们有什么作用?”然后让学生亲自做一个实验感受三角形的稳定性,强调数学知识与现实生活的密切联系。 3.极大丰富认识内容。 本单元(1)增加了三边的关系、按边分类:从三角形内在的联系来认识三角形。(2)增加了图形的拼组。体会三角形与其他图形的关系,初步体会三角形是最基本的图形(由它可以拼组成其他图形,其他图形可以分解成三角形),提高学习的兴趣。极大地丰富了学生对三角形认识的内容,进一步发展学生的空间观念和动手操作、探索能力。 4.留足学生探索空间。 本单元的教学内容呈现不但体现知识的形成过程,而且给学生留有充分自主探索和交流的空间。主要体现在:本单元图形的特征及关系,概念的形成不直接告诉学生结论,而是提供丰富的动手实践的素材,设计思考性较强的问题和适当的活动,让学生通过实验、探索、讨论、交流获得。例如,三角形的稳定性、三边之间的关系,三角形的内角和、三角形与四边形的联系等。 具体编排 1.三角形的特征 主题图是一幅建筑工地场景图,图上有楼房建筑框架、起手架,都包含有大量的三角形。让学生体会三角形的应用。同时让学生联系生活实际思考并说一说“哪些物体上有三角形?”让学生感受三角形在生活中的广泛应用,而且引起学生对三角形的作用的思考。教学时,也可出示一些其他的情境图。 例1:教学三角形的定义、各部分的名称。在“画三角形”的操作活动中进一步感知三角形的属性,抽象出概念。在已学的垂直概念的基础上,引入了三角形的底和高。为了便于表述,教材说明如何用字母表示三角形。但要注意的是在钝角三角形两条短边上作的高在三角形外,学生比较难理解,在小学阶段不做要求。 例2:稳定性是三角形的重要特性,在生活中有着广泛的应用。设计思路是“情景、问题—实验、解释—特性应用”。对它进行教学可以让学生对三角形有更为全面和深入的认识。教材给出了三个不同情境下三角形的应用,让学生说说它有什么作用,并通过实验体会它的

苏教版四年级认识三角形教案

《认识三角形》教学设计

《认识三角形》 【教学内容】 教科书第75页例1和“试一试”,76页例2、“试一试”和随后的“练一练”,完成练习十二1,2题。 【教材分析】 本课是苏教版四年级下册第七单元第一课时的内容。学生在已经直观认识了三角形,且对三角形有一些感性认识。所以教学例1时选择从生活中的场景入手,通过让学生画三角形、说三角形特点,逐步总结出三角形概念及基本特征。教学例2,也是从现实情境出发,通过测量人字梁高度,感知三角形的底和高,并由此抽象出三角形高和底的概念。从实例到抽象概念,使学生获得正确而清晰的表象。 【学情分析】 学生在低年级时已经对三角形有了直观的认识和初步的感知,这种感知往往来自于生活,所以教学时例题的选择都是来源于现实生活,有利于学生对概念的抽象。画高对学生来说是一个难点,所以教学过程中要引导学生和已有知识进行练习,在比较中区分,从而正确的对知识体系进行重组和建构。 【教学目标】 1.知识与技能:使学生联系已有知识和经验,通过观察、操作、测量等具体活动,认识三角形的基本特征,初步形成三角形的概念,知道三角形的高与底的含义,会用三角尺画三角形的高(在三角形内)。 2.过程与方法:使学生经历探索和发现三角形基本特征的过程,积累一些观察和操作、比较和分析、抽象和概括等活动经验,体验数学抽象的一般过程,发展空间观念。 3.情感态度和价值观:使学生在参与数学活动的过程中,获得一些学习成功的体验,进一步激发数学学习的兴趣,树立学好数学的信心。 【教学重点】 认识三角形的基本特征,理解三角形概念。 【教学难点】 会画三角形底边上的高。 【课时安排】 安排1课时 【课前准备】 课件,直角三角尺,学生每人一张学习单 【教学过程】 一、谈话导入 出示徐州和平大桥夜景,提问:同学们,有出去旅游的吗?老师去了,这是我拍的照片,你知道这是哪里的夜景吗?你能用数学的眼光从这幅图中看到什么? 师:生活中你还在哪些地方见过三角形? 教师手中的三角形,黑板上的三角形。

人教版四年级下册数学《三角形之三角形的特性一》教案

人教版四年级下册数学《三角形之三角形的 特性一》教案 第一课时 三角形的特性(一) 教学内容: 教材第60、第61页的内容及第65页练习十五的第13题。课型新课 教学目标: 1、通过动手操作和观察比较,使学生理解三角形的概念,认识三角形各部分的名称、三角形的底和高以及高的画法。 2、通过实践活动,认识三角形的稳定性及其在生活中的应用。 3、提高学生观察、操作的能力和应用数学知识解决实际问题的能力,体验数学与生活的联系,培养学习数学的兴趣。教学重点: 理解三角形的概念掌握三角形的特性。 教学难点: 理解三角形的稳定性和高的画法。 教具学具: 多媒体课件、直尺、小棒。 教学过程: 一、情境导入

(课件出示电线杆上的横木上下晃动的情境图) 师:怎样才能使横木牢固不动呢?(学生迅速展开讨论,然后汇报,发表意见) 生:在横木上加一根支木,使其成为一个三角形,横木就不动了 (教师根据学生的汇报,演示加上支木,使横木不动的过程)师:观察电线杆、横木、支木形成了一个什么图形? 生:三角形。 师:日常生活中你还见到过哪些三角形? 学生举例,教师引入课题:三角形的特性(一) 二、自主探究 1、认识三角形。 师:同学们你会画三角形吗?在自己的练习本上画出一个三角形。 (展示不慎画的三角形) 师:谁能说说上面的图形哪些是三角形、 学生分别说出理由来。 师:谁能说说什么样的图形叫做三角形? 生1:由3条线段组成的图形是三角形。 生2:由3条线段围成的图形是三角形。 师:围成和组成那个词更准确?(学生讨论围成和组成) 师生共同归纳总结:由3条线段围成的图形(每相邻两条线

段的端点相连)叫做三角形。 2、认识三角形各部分的名称。 师:画一个三角形。说一说三角形有几条边,几个角,几个顶点。 生:任意一个三角形都有3条边,3个角,3个顶点。 课本、报刊杂志中的成语、名言警句等俯首皆是,但学生写作文运用到文章中的甚少,即使运用也很难做到恰如其分。为什么?还是没有彻底“记死”的缘故。要解决这个问题,方法很简单,每天花3-5分钟左右的时间记一条成语、一则名言警句即可。可以写在后黑板的“积累专栏”上每日一换,可以在每天课前的3分钟让学生轮流讲解,也可让学生个人搜集,每天往笔记本上抄写,教师定期检查等等。这样,一年就可记300多条成语、300多则名言警句,日积月累,终究会成为一笔不小的财富。这些成语典故“贮藏”在学生脑中,自然会出口成章,写作时便会随心所欲地“提取”出来,使文章增色添辉。(出示教材第60页标有顶点、边、角的图) 要练说,得练听。听是说的前提,听得准确,才有条件正确模仿,才能不断地掌握高一级水平的语言。我在教学中,注意听说结合,训练幼儿听的能力,课堂上,我特别重视教师的语言,我对幼儿说话,注意声音清楚,高低起伏,抑扬有致,富有吸引力,这样能引起幼儿的注意。当我发现有的幼儿不专心听别人发言时,就随时表扬那些静听的幼儿,或是

四年级下册数学三角形的特性教案

四年级下册数学三角形的特性教案 教学目标: 1.在动手操作和观察比较的活动中,经历认识三角形的过程,概括三角形概念,知道三角形的特点,会在三角形内画高。 2.在游戏活动中,感受三角形的唯一性,从而体会三角形的稳定性,理解三角形的基本特性。 3.知道三角形的稳定性及其在生活中的应用,感受数学与生活的联系。 教学重点:理解三角形的定义、掌握三角形的特征和三角形的稳定性。 教学难点:准确画出三角形的高。 教学流程: 一、联系生活,图片引入。 1.多媒体出示主题图,初步感知三角形。 2.出示三角形这一单元的结构图,使学生了解本单元将要学习哪些内容,后指出本节课重点研究三角形的特性。(板书课题)。 二、理解三角形的概念和特征。 1.研学活动:(1)图片中描出三角形。(2)用直尺画出三角形。(3)交流概括三角形概念。 2.展学----展学预设: (1)一描:线段、首尾相连。 (2)一画:每相邻两条线段的端点相连

(3)概括:结合描和画三角形的过程,总结:由3条线段围成的图形是三角形. 3.追问:说一说三角形有几条边,几个角和几个顶点。 4.举例:用字母A、B、C分别表示三角形的3个顶点,这个三角形就叫做 △ABC。给三角形起名字。 三、掌握三角形高和底得概念,会画三角形高。 出示研学提示,借助研学提示进行自学。 1.研学提示: (1)读一读、圈一圈:打开书60页,抓关键词理解三角形高和底的概念。 (2)画一画、说一说:尝试给自己画出的三角形作一条高,和同桌说你的画法。 (3)想一想一个三角形可以画几条高? 2.展学----展学预设: (1)关键词:顶点对边垂线垂线段 (2)注意画高是要用虚线,标清垂直符号相应的高和底。 (3)不同底边对应的高也不一样,三角形的底和高是相对的。 (4)当三角形中有一个直角时,以一条直角边为底,这条底边上的高恰好是另一条直角边。 四、三角形的稳定性 1.游戏研学: (1)每组同学准备了一个学具袋,里面有若干长度相同的小棒,在单双两号组之间展开比赛。

四年级下册认识三角形教学设计

《认识三角形》教学设计 教学内容: 教科书第75页例1和“试一试”,76页例2、“试一试”和随后的“练一练”,完成练习十二1,2题。 教材分析: 本课是苏教版四年级下册第七单元第一课时的内容。学生在已经直观认识了三角形,且对三角形有一些感性认识。所以教学例1时选择从生活中的场景入手,通过让学生画三角形、说三角形特点,逐步总结出三角形概念及基本特征。教学例2,也是从现实情境出发,通过测量人字梁高度,感知三角形的底和高,并由此抽象出三角形高和底的概念。从实例到抽象概念,使学生获得正确而清晰的表象。 学情分析: 学生在低年级时已经对三角形有了直观的认识和初步的感知,这种感知往往来自于生活,所以教学时例题的选择都是来源于现实生活,有利于学生对概念的抽象。画高对学生来说是一个难点,所以教学过程中要引导学生和已有知识进行练习,在比较中区分,从而正确的对知识体系进行重组和建构。 教学目标: 1.通过观察、比较和动手操作,使学生认识三角形,知道三角形的特性及三角形高和底的含义。 2.通过实验,使学生知道三角形的稳定性及其在生活中的应用。 3.培养学生观察、操作的能力和应用数学知识解决实际问题的能力。 4.体验数学与生活的联系,培养学生学习数学的兴趣和合作意识。 教学重点: 认识三角形,知道三角形的特性及三角形高和底的含义。 教学难点: 会仿照例2的方法折一折三角形纸,认识三角形的高。 教具准备: 课件,三角形纸,三角板,用木条做的四边形框架和三角形框架。 教学过程: 一、情境导入

1.观察这幅图片,你联想到了什么图形? 2.生活中还有哪些地方能见到三角形? 揭题:看来我们身边有着许许多多这样的三角形,今天这堂课就让我们来初步认识一下三角形。 二、新授例1——认识三角形 1.你能用自己的方法去制作三角形吗? (1)三角尺 (2)方格图 (3)小棒 这些三角形有什么共同特点? 你能说说怎样的图形是三角形吗? 2.辨一辨,认识三角形特征 图1:这个图形是三角形吗?(板书:三条线段) 图2:它是三角形吗?(板书:围成) 图3:是这样围成吗? 图4:像这样三条线段首和尾相连称为首尾相接。(板书:首尾相接) 现在你能准确说一说什么样的图形是三角形? 小结:三条线段首尾相接围成的图形是三角形。 3.认识三角形的组成 (1)三角形有三条边,三条边的总长就是三角形的周长。 (2)两条边组成一个角,三角形有三个角。 (3)每个角有一个顶点,三角形有三个顶点。 4.出示试一试,画三角形 图中有四个点,任选三个点作为顶点画三角形。 将四个点表上字母,A、B、C、D,可以组成三角形的有——A、B、C,A、C、D,A、B、D。 任选三个点作为顶点都能画三角形吗? B、C、D不行 小结:在同一直线上的三个点无法围成三角形。 5.认识三角形的稳定性

新人教版四年级数学下册三角形教案

新人教版四年级数学下册三角形教案三角形分类 内容:三角形分类 课时:1 教学准备: 剪刀 教学目标:1、通过分类认识直角三角形、锐角三角形、钝角三角形、等腰三角形和等边三角形,体会每种三角形的特点。 2、在分类中体会分类标准的严密。 3、在三角形的分类中感受各类三角形之间的关系。 基本教学过程: 一、一、创设情境 1、笑笑和淘气来到一个神秘的王国,他们很想了解这个神秘的王国,你们想一起去吗?那就帮他们打开这个神秘王国的大门吧,密码是——一个谜语:提示语:红领巾、图形、杨辉、稳固性。 2、谜底:三角形。能解释一下吗?知道杨辉与三角形究竟有什么样的关系吗?等会可以为大家提供资料。就让我们先进入三角形的王国吧。它们非常好客,派了很多代表来迎接我们。

二、自主探究,创建数学模型 1、哟,它们长得很相似的,找找它们有哪些共同点? 2、有这么多共同点,笑笑和淘气眼都看花了,但定睛一看,还是有区别的,你们发现了吗? 3、看着这些长得相似,但实际上大大小小、形状各异、零零乱乱的三角形,你想研究些什么?板书:三角形分类。 4、谁愿意上来展示一下你的研究成果? 5、从角分:直角三角形、锐角三角形和钝角三角形。讲解直角三角形的直角边、斜边。从边分:等腰三角形和没有相等的边的三角形。讲解:等腰三角形的各部分名称。在等腰三角形中有没有三条边都相等的?(等边三角形) 教学反思:学生在对三角形进行分类的过程中体会每种三角形的特点,归纳出各种三角形的概念。 感受各类三角形之间的关系。学生在探索过程中感悟,效果比较好。 6、交流成功经验。 三、巩固与应用 1、第28页第1题。 2、猜三角形。

最新新人教版四年级下册《认识三角形》教案

新人教版四年级下册《三角形》教案 【教学内容】 使学生认识三角形,知道三角形的特性及三角形高和底的含义,会在三角形内画高。在认识三角形、画三角形、辨析交流三角形的特性过程中,培养学生的观察能力和语言表达能力。 【学情分析】 学生通过第一学段以及四年级上册对空间与图形内容的学习,对三角形已经有了直观的认识,能够从平面图形中分辨出三角形。 【教学目标】 1.知识目标:认识三角形,知道三角形的特性及三角形高和底的含义,会在三角形内画高。 2.能力目标:通过动手操作和观察比较使学生知道三角形的稳定性及其在生活中的应用,培养学生观察、操作的能力和应用数学知识解决实际问题的能力。 3.情感目标:体验数学与生活的联系,培养学生学习数学的兴趣。 【教学重点】 掌握三角形的特性 【教学难点】 画三角形指定底边上的高。 【教具准备】 PPT课件演示;三角板。 【教学过程】 一、创设情境,导入新课 1.出示图片,找出户图中的三角形。 2.生活中有哪些物体的形状或表面是三角形? 3.导入新课。 师:我们大家认识了三角形,三角形看起来简单,但在工农业生产和日常生活中有许多用处,看来生活中的三角形无处不在,三角形还有些什么奥秘呢?今

天这节课我们就一起来研究这个问题。(板书:三角形的认识) 二、操作感知,理解概念 1.发现三角形的特征。 请你画出一个三角形。边画边想:三角形有几条边?几个角?几个顶点?展示学生画的三角形,组织交流:三角形有什么特点?让学生在自己画的三角形上尝试标出边、角、顶点。 反馈,教师根据学生的汇报板书,标出三角形各部分的名称。 2.概括三角形的定义。 引导:大家对三角形的特征达成了一致的看法。能不能用自己的话概括一下,什么样的图形叫三角形? 学生的回答可能有下面几种情况: (1)有三条边的图形叫三角形或有三个角的图形叫三角形; (2)有三条边、三个角的图形叫三角形; (3)有三条边、三个角、三个顶点的图形叫三角形; (4)由三条边组成的图形叫三角形; (5)由三条线段围成的图形叫三角形。 阅读课本:课本是怎样概括三角形的定义的?你认为三角形的定义中哪些词最重要? 组织学生在讨论中理解“三条线段”“围成”。 3.为了表达方便,用字母A、B、C分别表示三角形的3个顶点,上面的三角形可以表示成三角形ABC。 4.认识三角形的底和高。 指出:从三角形的一个顶点到它的对边做一条垂线,顶点和垂足之间的线段叫做三角形的高,这条对边叫做三角形的底。 出示教材第61页上的三角形。提问:这是三角形的一组底和高吗?在这个三角形中,你还能画出其他的底和高吗?P61做一做 5.用3根小棒摆三角形,用4根小棒摆四边形,看看各能摆出几个?(小棒的长度都一样。)你发现了什么?