临床输血质控检查评分标准

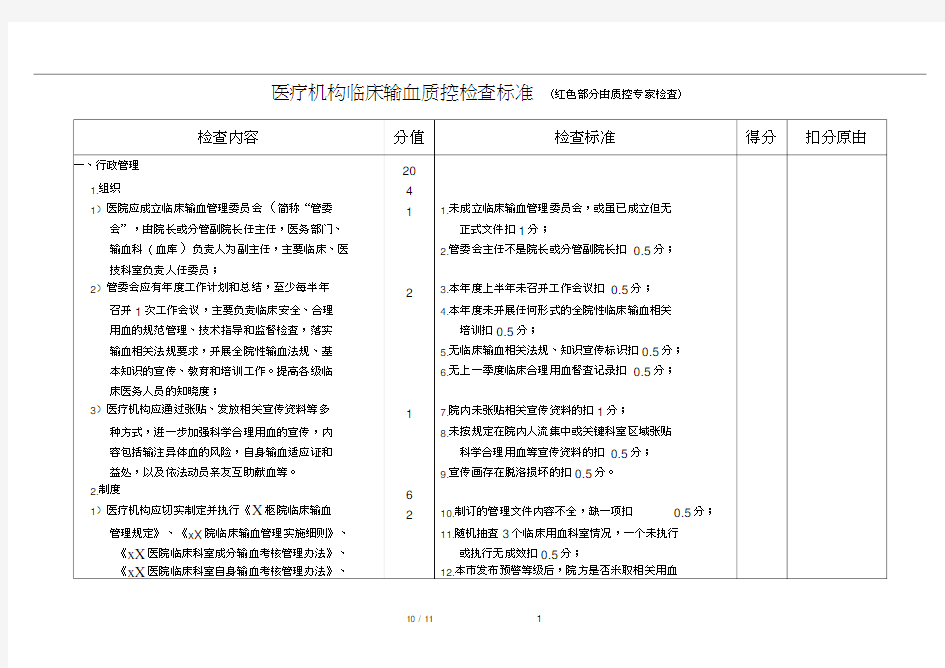

医疗机构临床输血质控检查标准(红色部分由质控专家检查)

输血质控

输血检验流程的质量控制 输血是治疗与抢救生命的重要措施。输血前必须检查血型,选择血型相同的供血者,输血前检验不同于一般的临床检验。血标本采集、血型鉴定及交叉配血对提高安全输血系数有互补作用,缺一不可,其目的是使输入的血液成分有效成活,而不会引起受血者的RBC发生破坏,使生命得到挽救,在检验医学中,输血前检验尤为重要,临床医生几乎完全依赖其结果的正确性。然而,在输血前检验的前、中、后各个环节均可能发生差错。因此操作者必须具备高度的责任心、一丝不苟的工作作风、一定的血库知识和分析能力,从思想上重视输血前检验。 1、严格输血适应证,防止医患纠纷 输血是临床治疗抢救生命的主要手段之一,但同时也可能传播严重的感染性疾病,如HBV、HCV、HIV等感染引起的疾病。筛选献血者所涉及的血液检验项目,我国目前规定有:HBsAg、抗2HCV、抗2HIV、梅毒试验和ALT检查等。除了供血单位严格筛查献血者,对患者输血前进行相关检测已成为临床检测的一项重要任务。对受血者做输血前血液指标检测,有利于分清责任,减少由输血引发的医疗纠纷,使一些无临床症状的携带者患者得到诊断和及时有效治疗。另外,发现潜在传染源,也有助于医务人员在诊断和护理时,加强操作隔离保护,避免自身感染,同时对医疗器械进行严格消毒,避免交叉感染。输血既可用于治疗,也可引起一些不良反应和并发症,输血可抑制肿瘤患者的免疫功能,使肿瘤复发率增高,因此除最小限度输血外,还应开展成分输血。成分输血能降低输血传播某些疾病的风险。要注意的是,由于检测方

法的局限性,即使检测结果为阴性,也不能完全排除已存在病毒感染的可能。据报道,由于“窗口期”的存在,1996~1998年法国经血清学检测合格的血液,HBV、HCV和HIV存在的风险分别为1/220000、1/375000和1/350000(NAT分析)。Pillonel等调查法国1998~2000年血清学检测合格的血液,HBV、HCV、HIV和HTLV4种病毒总的残留风险为1/250000。因此,应严格掌握输血适应证。对可输可不输的坚决不输,对必须输血的给与适当输血,但应该以成分输血为主。对择期手术的患者最好采用自身输血,自身输血越来越多,是输血发展的重要方向。 2、输血前检验血标本的重要性 | 血标本采集、运送应符合“临床输血技术规范”。采集血标本前要反复核对输血申请单上填写的病人与实际病人是否一致,要准确无误。输血申请单须资料齐备,所用血标本要恰当地代表病人当前的免疫状况,3d之后的标本,病人的免疫状态发生改变影响配血试验,病人所用的一些药物也影响配血试验,所以必须用3d之内采集的血标本做配血试验。抽血后立即在试管上贴好标签或条码,做好登记,防止血标本稀释、溶血。由医护人员或专门人员将受血者血样与输血申请单送交输血科(血库),双方逐项核对。按时做好贮血冰箱的温度记录和消毒工作。对停电情况应做出记录并及时处理,以防标本失效。 3、血型鉴定的质量控制 ABO血型鉴定 ABO血型鉴定是输血前检验的常规项目,交叉配血的前提条件。做血型鉴定的标准血清应有批准生产文号、有效期内、并有购回后自

临床输血的质量控制制度

协和医院临床输血的质量控制制度 临床输血的质量和安全贯穿着输血的全过程,由于输血工作环节甚多、涉及面广、过程复杂,任何一个环节上出问题或被忽略都会影响输血的质量与安全。在《中华人民共和国献血法》《医疗机构临床用血管理办法(试行)》和《临床输血技术规范》的指导下,为加强对临床输血质量的管理,对输血环节质量的监控,特制定本院的临床输血的质量控制制度。1、制定临床用血管理流程图,确定环节质量关键控制点: 1)制定临床用血管理流程图:将输血科日常工作内容和流程与临床输血工作视为一体,确 定对临床输血的最终质量有较大影响的环节作为质量控制点加以控制。 2)主要关键控制点: a)血液质控(血制品的质量):检查外观、复核ABO血型、传递与保存符合要求; b)仪器质控:建立仪器“状态卡”和档案,仪器的日常维护和定期校准; c)试剂质控:新购入试剂验收入库记录,批间效价测定包括标准血清效价和亲和力的测试; d)配发血质控:血标本接受、鉴定血型和交叉配血实验、结果的复核、血液发放的核对; e)室内质量控制、室间质量评价。 2、开展室内质量控制,参加室间质量评价: 1)室内质控: 每天对常规检测项目的试剂(抗A、B标准血清与ABO红细胞、抗D试剂、筛选细胞和凝胶卡、凝聚胺试剂)进行质量控制,观察其外观有无溶血、有无颗粒和沉淀,凝胶卡孔内凝胶是否有倾斜或干裂,并测试其反应性。如果失控,则查找失控原因,找到解决方法。 2)室间质评: a)参加卫生部临床检验中心组织的临床输血相容性检测室间质量评价 b)参加地区和全国EQA总结会议,学习质控有关文献、掌握质控学术动态(质控项目、质 控规则等) 3、建立系列质量文件:根据输血科的工作流程和环节质量控制点的内容,建立各项工作制度,编写实验室标准操作程序(SOP) ,设立相应的质量记录。 4、建立输血核对制度:根据输血流程和环节,建立健全血液入库核对、受血者申请单和血样核对、交叉配血核对、发血核对、输血前床边核对等制度 5、建立临床输血记录和不良反应回报制度:在患者输血时必须严密观察病情,做好输血记录,建立输血不良反应回报、登记制度。 6、输血后效果评价:输血后观察病情变化,及时检测各输血指征,进行效果评价,决定下

临床用血质量指标(2019版)

临床用血质量控制指标 (2019年版) 一、每千单位用血输血专业技术人员数 定义:输血科(血库)专职专业技术人员数与医疗机构年度每千单位用血数之比。医疗机构年度用血总单位数指医疗机构一年时间使用全血、红细胞成分和血浆的总单位数。 计算公式:每千单位用血输血专业技术人员数=输血科(血库)专职专业技术人员数÷(医疗机构年度用血总单位数/1000) 意义:反映临床用血服务能力的指标。评价输血专业技术人员配备是否与医疗机构功能、任务和规模等相适应。 二、《临床输血申请单》合格率 定义:填写规范且符合用血条件的《临床输血申请单》数量占同期输血科(血库)接收的《临床输血申请单》总数的百分比。 计算公式:《临床输血申请单》合格率=[填写规范且符合用血条件的申请单数÷同期输血科(血库)接收的申请单总数]X100% 意义:反映《临床输血申请单》填写及输血前评估的规范程度,体现医疗机构临床用血管理水平。 三、受血者标本血型复查率 定义:是指输血科(血库)对受血者血液标本复查血型的数量占同期接收受血者血液标本总数的百分比。 计算公式:受血者标本血型复查率=(受血者血液标本复查血型数÷同期接收的受血者血液标本总数)X100%

意义:是评价输血申请过程中是否规范开展受血者血液标本采集和检测的指标。 四、输血相容性检测项目室内质控率 定义:开展室内质控的输血相容性检测项目数占医疗机构开展的输血相容性检测项目总数的百分比。 计算公式:输血相容性检测项目室内质控率=(开展室内质控的输血相容性检测项目数÷医疗机构开展的输血相容性检测项目总数) X100% 意义:反映输血相容性检测项目室内质控的覆盖程度,是体现输血相容性检测日常质量管理的指标。 五、输血相容性检测室间质评项目参加率 定义:参加室间质评的输血相容性检测项目数占所参加的室间质评机构输血相容性检测室间质评项目总数的百分比。 计算公式:输血相容性检测室间质评项目参加率=参加室间质评的输血相容性检测项目数÷所参加的室间质评机构输血相容性检测室间质评项目总数X100% 意义:反映医疗机构开展输血相容性检测和参加输血相容性检测外部质量评价的情况,是体现输血相容性检测能力的重要指标。 六、千输血人次输血不良反应上报例数 定义:单位时间内,每千输血人次中输血不良反应上报例数。 计算公式:

输血科室内质控流程

输血科室内质控流程 一、目的:考察检测结果是否准确和稳定。 二、原理:选择已知血浆和红细胞,标定其在不同检测介质(盐水介质、凝聚胺、抗人球蛋白以及微柱凝胶等)中的阳性及阴性检测的结果。通过每天或每批与检测标本同等的检测以证明其检测过程中影响检测结果的主要因素(试剂、设备、检测程序、人员操作等)是否符合标准操作规程限定的范围,证明检测结果是否有效的衡量标准。 三、试剂组成: 1、AB型Rh阴性红细胞。 2、O型Rh阳性红细胞。 3、AB型血浆。 4、O型血浆。 检测项目:ABO正反定型、RhD血型、抗体筛检、交叉配血 四、适用范围:试管法、凝聚胺法 五、检验方法: 1、确认:首次应用室内质控品时,应进行确认凝集强度试验。方法:重复检测两次或以上进行结果对照,确定本实验室对样品管检测的凝集强度,并以此为标准。 2、用微柱凝胶卡法做ABO正定型、RhD时,将红细胞直接稀释至相应的红细胞悬液浓度,进行分装后冷藏保存。 3、样本3含有弱D抗体,要稀释后才能用于反定型和抗体筛检。方法:首先对样本做倍比稀释,再与抗筛细胞进行检测,测出与其反应强度在1+的稀释比例,按比例稀释后应用,稀释后的血浆可分装后冷冻保存样本。

4直接分装后冷冻保存。 六、结果判定: 严格按照《医院输血科IQC检测反应记录单》各项内容进行填写,与“室内质控品的组成”绘出的反应格局表格进行对照,一致则表明此次室内质控通过,反之则为不通过。请查明原因后,方可开展常规工作。 七、注意事项: 1、本质控品只能用于输血相容性室内质控研究,不能作为试剂。 2、本质控品虽经检测并已对其进行病毒灭活,操作中仍应按照一般血液标准使用,注意防护措施。 3、本质控品最佳保存条件为2℃-8℃,使用完毕后立即放回冷藏室内。 4、使用本质控品,先在室温平衡10-15min,才可进行相关检测工作,如需混匀,应避免剧烈摇动。 5、红细胞质控品出现轻微溶血后,可使用生理盐水对其进行洗涤,重新悬浮后使用。 6、质控血清如出现浑浊或有沉淀物出现时,应进行适当离心,去除杂质,将上清液移至新的容器中。 7、如发生以下情况,请严禁使用 1)超过有效期限的质控品。 2)样品管已发生泄漏。 3)样品管标记无法识别。 4)红细胞样本已发生明显细胞污染,自身凝集等现象。 5)血浆样本已发生严重浑浊现象。

临床用血质量控制指标(2019年版)

临床用血质量控制指标(2019 年版) 一、每千单位用血输血专业技术人员数 定义:输血科(血库)专职专业技术人员数与医疗机构年度每千单位用血数之比。医疗机构年度用血总单位数指医疗机构一年时间使用全血、红细胞成分和血浆的总单位数。 计算公式:每千单位用血输血专业技术人员数= 输血科(血库)专职专业技术人员数 医疗机构年度用血总单位数/1000 意义:反映临床用血服务能力的指标。评价输血专业技术人员配备是否与医疗机构功能、任务和规模等相适应。 二、《临床输血申请单》合格率 定义:填写规范且符合用血条件的《临床输血申请单》数量占同期输血科(血库)接收的《临床输血申请单》总数的百分比。 计算公式:《临床输血申请单》合格率= 填写规范且符合用血条件的申请单数 ×100 同期输血科(血库)接收的申请单总数 意义:反映《临床输血申请单》填写及输血前评估的规范程度,体现医疗机构临床用血管理水平。 三、受血者标本血型复查率 定义:是指输血科(血库)对受血者血液标本复查血型

的数量占同期接收受血者血液标本总数的百分比。 计算公式:受血者标本血型复查率= 受血者血液标本复查血型数 ×100 同期接收的受血者血液标本总数 意义:是评价输血申请过程中是否规范开展受血者血液 标本采集和检测的指标。 四、输血相容性检测项目室内质控率 定义:开展室内质控的输血相容性检测项目数占医疗机 构开展的输血相容性检测项目总数的百分比。 计算公式:输血相容性检测项目室内质控率= 开展室内质控的输血相容性检测项目数 ×100 医疗机构开展的输血相容性检测项目总数 意义:反映输血相容性检测项目室内质控的覆盖程度, 是体现输血相容性检测日常质量管理的指标。 五、输血相容性检测室间质评项目参加率 定义:参加室间质评的输血相容性检测项目数占所参加 的室间质评机构输血相容性检测室间质评项目总数的百分 比。 计算公式:输血相容性检测室间质评项目参加率= 参加室间质评的输血相容性检测项目数 ×100 所参加的室间质评机构输血相容性检测室间质评项目总数 意义:反映医疗机构开展输血相容性检测和参加输血相容 性检测外部质量评价的情况,是体现输血相容性检测能力的 重要指标。

临床输血质量控制

一、临床输血质量控制 第一遍:认真执行法规和规范确保输血工作安全 1.临床输血申请单的审核内容包括D 2.能够进行采血的人员是B 3.《临床输血技术规范》从哪一天开始执行?C 4.《临床输血技术规范》第二十四条规定:配血合格后,由C 5.下列叙述错误的是D 6.手术室内负责实施自身输血包括急性等容性血液稀释、术野自身血回输及术中控制性低 血压等医疗技术的是A 第二遍:输血相容性检测的质量控制 1.对于Rh(D)阴性血型患者申请输血时,如血站无同型血供应,可采用A 2.交叉配血时主侧出现钱串状形成为D 3.血液发出后,为方便对输血不良反应追查原因,受血者和供血者的血样保存于2—6℃ 冰箱,至少E 4.盐水试管法交叉配血能检测出的抗体类型为B 5.医生申请贮存式自身输血时,患者身体一般情况好,其血红蛋应C 6.输血申请单中经治医师填写的输血史和妊娠史的作用,提示注意下列哪项检测:A 第三遍:输血科质量管理 1.增加满足质量要求的能力的动力是什么?D 2.血管到血管血液的全面质量管理的主体是B 3.输血严重危害的监测管理不包含B 4.质量手册、程序性文件、标准操作规程和记录构成什么体系?A 5.输血的全面质量管理不包括C 6.输血质量管理风险性的最重点是A 二、采供血机构实验室质量控制 第一遍:血型血清学检测技术与质量控制 1.基因定型在输血医学中的应用不包括以下哪项:A 2.ABO定型试验中的常见问题不包括以下哪一项:D 3.对配血方法的描述正确的是:B 4.以下哪一项不是判断ABO亚型的主要方法:D 5.对血型质控项目及实施描述错误的是:B 6.RhD新生儿与胎儿溶血病(HDFN)的致病过程机理中不包含以下哪一项:A 第二遍:血友病治疗相关的输血及血液制品介绍 1.凝血因子Ⅰ是:A 2.B型血友病的病因为缺乏:D 3.冷沉淀是新鲜冰冻血浆在()摄氏度下解冻后的白色絮状沉淀物:A 4.新鲜冰冻血浆治疗血友病的缺点是:C 5.关于血浆和冷沉淀病毒灭活说法错误的是:C 6.A型血友病的病因为缺乏:C 第三遍:HLA相关检测及质量控制 1.HLA配型时,要求DNA 260nm/280nm的光吸收比值为:B 2.PCR反应中如何减少引物二聚体的形成:D

(完整版)临床输血过程的质量管理监控及效果评价的制度与流程

临床输血过程的质量管理监控及效果评价的制度与流程 一、临床输血申请 1、经治医师应严格掌握输血适应证,正确应用临床输血技术和血液保护技术,包括成分 输血、自体输血和血液治疗等,对患者实施临床输血治疗。 2、决定输血治疗前,经治医师应向患者或其直系亲属说明输注同种异体血液制剂的不良 反应和经血液传播相关性疾病的可能性征得患者或其直系亲属的同意后,并在“临床输血治疗同意书”上双方全名签字,入病历永久保存备查。 3、输血前应检查感染性指标乙肝两对半、艾滋抗体、梅毒试验、丙肝抗体共八项。 4、对平诊患者择期手术者,应申报用血计划,在规定时间送达输血科,以便备血,经治 医师应动员患者自身储血或亲友互助献血,自身储血由输血科负责采血和储血事宜,互助献血登记表由医护人员协助患者填写,输血科(血库)审核签字,到血站或采血点无偿献血,由血站负责调配合格血液。 5、输血申请单的填写 (1)应由经治医师逐项准确、清楚填写内容,不得缺项。 (2)用血者感染性指标检查结果填写用“阴性”、“阳性”或“阴性(-)”、“阳性(+ )”表示。 (3) “临床输血申请单”必须由主治医师职称以上人员核准并全名签字。 6、患者1次用血或备血超过1600ml时,经治医生要履行报批手续。 7、申请单连同受血者血样于预定输血日期前送交输血科(血库)备血。 *血浆:经治医师填写输血申请单、开具处方至输血科划价缴费,输血科见缴费处方后溶解血浆,溶解后通知临床科室取血。 *血小板、冷沉淀及其它特殊血液制剂:经治医师填写输血申请单、开具处方;申请单连同受血者血样送至输血科,处方划价缴费后送至输血科,由输血科负责与中心血站联系,血液送达输血科检验合格后,通知临床科室取血。 注:单独输注血浆、血小板、冷沉淀等血液制剂一次住院第一次输注需抽取1管EDTA 抗凝标本连同申请单送至输血科(复检血型)。 二、受血者血样的采集与送检 采集: 1、确定患者输血后,2名医护人员(至少有一名注册护士)持“临床输血申请单”在病床 旁核对患者有关信息后,采集血样。

输血质控总结

通过临床用血知识及相关法律法规培训,临床用血过程中严格落实临床用血申请、申请审核制度,履行用血报批手续,严格遵循临床用血适应征,按照临床输血路径对我科患者进行按需输注成分血治疗。输血前向患者及其近亲属告知输血目的和风险,并签署“临床输血知情同意书”,执行输血前检测相关规定,其中第一季度输血前检测项目不全的病例已在相应临床用血评价表中体现,共随机抽查病历45份,多为夏炳森、王宝宏、马焕文等主管医师分管患者,主要包括乙肝及HIV的检测,患者输血前应与其沟通输血前检测的重要性及必要性,取得患者配合。 采集血样严格执行谁操作谁签字,一般有主管护士抽取。紧急用血时需两人核对相关信息,并在病程记录上双签字,血样随采随送,与输血科人员实行核对后双签字。取血后在有效时间内尽快输注,输血严格按照查对制度,记录输血时间及输血过程中出现的不良反应。通过病历检查,输血病程记录较前明显完善,但极少数病程中未体现输血后效果评价内容,仍需持续改进。 本季度输血不良反应1例,为输血过敏反应,经减慢输血速度及抗组胺药治疗后好转,已通知上报输血科并体现在病程记录中。 本季度随机抽查病历中未发现不合理用血情况,但因患者住院时间不固定、化疗后骨髓抑制差别大等原因,每月输血人数、输注成分等无明显规律。但就上述问题应提请各主管医师重视,以促进临床合理用血。

本季度临床用血过程中严格落实临床用血申请、申请审核制度,履行用血报批手续,严格遵循临床用血适应征,按照临床输血路径对我科患者进行按需输注成分血治疗。输血前向患者及其近亲属告知输血目的和风险,并签署“临床输血知情同意书”,执行输血前检测相关规定,其中第二季度输血前检测项目不全的病例已在相应临床用血评价表中体现,共随机抽查病历26份,输血前检测项目不全的病例较上季度明显减少,输血病程记录较上季度亦合理、规范,输血后评价多能体现。 采集血样继续严格执行谁操作谁签字,一般有主管护士抽取。紧急用血时需两人核对相关信息,并在病程记录上双签字,血样随采随送,与输血科人员实行核对后双签字。取血后在有效时间内尽快输注,输血严格按照查对制度,记录输血时间及输血过程中出现的不良反应。 本季度输血不良反应4例,3例为输血过敏反应,1例为输血后非溶血性发热反应,经减慢输血速度及抗组胺药、糖皮质激素治疗后好转,已通知上报输血科并体现在病程记录中。 本季度随机抽查病历中未发现不合理用血情况,输血人数与上季度基本持平,无滥用血制品情况。输血前检测项目中乙肝、HIV等项目如患者为3月内反复住院输血治疗的可不重复检测。 2013年7月5日

输血质量管理与持续改进考核标准

输血质量管理与持续改进考核标准 一.检查标准:落实《献血法》和《医疗机构临床用血管理办法(试行)》、《临床输血技术规范》等有关法律和规范。 1.考核方法:查看输血科(血库)的职责、实施细则、考核办法;文件及资料;教育和培训记录。 2?改进措施: ⑴查我院输血管理委员会是否负责临床输血的技术指导和监督管理工作,有无工作记录;检查临床输血是否是成分输血,血液制品使用是否合理;有无协调处理临床输血工作的重大问题的记录。 ⑵定期组织员工学习《献血法》和《医疗机构临床用血管理办法(试行)》、《临床输血技术规范》等有关法律和规范并贯彻落实。加强输血科(血库)工作人员的业务学习,不断提高业务能力。 ⑶制订临床用血的管理制度,信息反馈等制度。 ⑷制定《临床输血管理实施细则》、《临床科室成分输血考核办法》 等规定并执行和落实。 ⑸每年组织医院医护人员进行临床输血知识培训考核,使医护人员掌握输血基本知识。 ⑹每季度召开质量与安全管理和持续改进工作会议,对存在的问题及时分析、总结、讲评、改进并备案。 二.设立输血科(血库),具备为临床提供24小时配血、供血服务的能力,满足临床需要,无非法自采供血。 1.考核方法:实地查看输血科(血库)设施、设备、人员资质及相关制度,抽

查工作人员掌握工作制度与操作规程的情况及备案。 2?改进措施: ⑴加强输血科(血库)能力建设,做到布局合理,仪器和人员资质符合要求,确保临床工作需要。 ⑵与指定供血单位签订供血协议,输血科(血库)贮血基数要达到3 天急症用血量,具备24小时为临床提供输血服务的能力。 ⑶严把质量关,输血科(血库)血液来源完全符合规定要求,杜绝非法采供血现象的发生。按照卫生部《采供血机构和血液管理办法》,严禁非正常途径的各种血液制品进入输血科(血库)和临床科室贮存、解冻、配血、发放和使用。 三?建立输血质量全程监控,严格掌握输血适应症,科学、合理用血。 1.考核方法:质管办定期抽查输血病例,输血科(血库)室备案。 2?改进措施: ⑴不断充实、改进、完善临床用血管理制度,并在工作中贯彻落实。进一步完善输血质量全程监控,保证输血安全。 ⑵加强血液入库、核对、交叉配血和出库的技术操作规范和登记制度,严格执行输血技术操作规程,确保输血质量与安全。 ⑶加强输血适应症的宣传,使医护人员熟练掌握输血适应症,完成全血和成份输血适应症合格率边0% ,成分输血比例边0%的质量指标。⑷输血科(血库)每月对临床用血情况统计考核,指导临床科学、合理、安全用血杜绝不合理用血,对临床用血存在的问题及时反馈意见或通报。 四?制定、实施控制输血感染的方案,严格执行输血技术操作规范。考核方法:查看控制输血感染方案及实施情况;工作人员输血技术操作规范掌握情况。

临床输血评价考核指标讲解学习

临床输血评价考核指 标

临床输血适应性与有效性评价流程 根据《临床输血技术规范》、《血液制品输注指南》制定临床输血适应性与有效性评价流程,并列出临床输血评价的考核指标。 临床输血评价(须在病历中体现)主要有两个方面一、临床输血适应性评价二、临床输血有效性评价。 1、临床输血适应性评价:是指经治医师在每次实施输血前须对患者临床输血适应症进行评价。 1.1手术及创伤患者 1.1.1红细胞制剂输注 (1)血红蛋白>100g/L,血细胞容积>0.3,.可以不实施输注。 (2) 血红蛋白<70g/L,血细胞容积<0.21,应立即实施输注。 (3)血红蛋白70-100g/L之间,倘若患者伴有觉明显的临床缺氧症状与体征,主要包括:头晕、乏力、和心悸等,应实施输注。 1.1.2血小板制剂输入 (1)血小板计数>100×109/L,可以不实施输注。 (2)血小板计数<50×109/L,可应立即输注。 (3)血小板在50-109/L之间,倘若伴有出血倾向或/和血小板功能低下,应实施输注。 (4)特殊情况

①留置导管、胸腔穿刺、腰穿、骨穿、肝活检、经支气管活检、拔牙或补牙等创床操作和检查,或体外循环等,血小板计数≤50×109/L,应实施输注。 ②硬膜外麻醉(包括:剖腹产)血小板计数≤50-80×109/L,应实施输注。 ③大手术,血小板计数≤80-100×109/L,应实施输注。 ④头颅、眼部、脊柱与前列腺等特殊部位手术,血小板计数≤100×109/L,应实施输注。 1.1.3新鲜冰冻血浆输注 (1)PT或APTT>正常1.5倍,或INR值>1.5(肝病> 1.3),伴有创面弥漫性渗血,应立即实施输注。 (2)急性大出血输注大量保存期相对较长红细胞制剂后,仍出血不止,应立即实施输注。 (3)有先天性凝血功能障碍病史,伴有出血倾向,在相应血浆药源性制剂供应缺乏时,可以实施输注。 (4)对抗华法令药物过量,可以实施输注。 1.2非手术患者 1.2.1红细胞制剂输注 (1)血红蛋白>100g/L,血细胞容积>0.3,可以不实施输注。(2)血红蛋白<60g/L,血细胞容积<0.20;自身免疫性溶血性贫血(简称:AIHA)血红蛋白<40g/L,应立即实施输注。

临床输血质量管理考核标准

临床输血质量管理考核标准 1.目的:根据《医疗机构临床用血管理办法》和《临床输血技术规范》,结合本院实际情况,为提高临床输血质量,确保临床用血安全、科学、合理,制订本标准。 2.职责:输血委员会和医教科负责本标准的落实,检查各部门本标准的执行情况。 3.范围:各临床用血科室、输血科。本标准自发布之日起执行。 4.输血前告知:患者输血治疗前,经治医师必须向患者或家属说明输血的不良反应和经血传播疾病的可能性,征得患者或家属同意,并在《输血治疗同意书》上签字,入病历保存。 5.输血前检查:患者输血治疗前,必须检查乙肝二对半,丙型肝炎病毒抗体(抗原)、艾滋病毒抗体(抗原)、梅毒螺旋体抗体、在病历中有检验结果。 6.输血申请:(1)明确输血治疗的原因和目的、血液制品种类、数量、输注日期;输血申请单填写正确、完整、清楚,无缺项现象,检验结果未到请填写“已送检”,注明“输血前检查标本已采集送检,结果见检验报告。” (2)输血申请单和血液样本必须在预定输血日期前送到输血科,否则,属不良事件。 7.血样的采集:护士持输血申请单和试管标签到患者前,按照医院“三查七对”制度核对患者信息,核对无误后采集血液样本,将标签贴在试管上,再次核对患者,确认无误后录入样本号码。 8.血样的运送:血样管和输血申请单等相关资料交专门人员送输血科。输血科收到样本,与样本运送人员核对血样管与输血申请单,核对无误接收样本,核对有误应退回样本并与有关科室联系。 9.血型鉴定:(1)输血科接收样本后,鉴定ABO血型和Rh(D)血型,ABO血型需进行正反定型。

(2)血型鉴定结果与输血申请单上血型核对(输血申请单无血型结果,将血型鉴定结果填上),血型核对有误,应立即与有关科室联系,查找原因。 10.血液入库、贮存:(1)输血科从采供血机构领取的血液由两名工作人员再次核查血液包装、外观、血袋标签等内容,不符合要求的立即退回采供血点。 (2)按血型将全血、血液成分分别贮存于专用冰箱不同层内或不同专用冰箱。 (3)贮血冰箱温度每日记录6次。 (4)血库冰箱每周消毒1次,血库冰箱空气培养每月1次。 11.交叉配血:(1)交叉配血前鉴定患者血型和血液制品血型。 (2)交叉配血采用盐水法和特殊介质(凝聚胺)配血,配血无凝集、无溶血为配血合格。 (3)交叉配血试验由2人互相核对并双签名;1人值班时,自已复核并签名。 (4)交叉配血样本保存2~6℃冰箱至少7天。 12.发血:(1)护士持病历并携带运血箱到输血科取血。 (2)取血与发血双方共同查对患者信息、配血试验结果、血袋外观和血液信息。 (3)凡血液有下列情形之一的,一律不得发出 ·标签破损、字迹不清; ·血袋有破损、漏血; ·血液中有明显凝块; ·血浆呈乳糜状或暗灰色; ·血浆中有明显气泡、絮状物或粗大颗粒; ·未摇动时血浆层与红细胞的界面不清或交界面上出现溶血; ·红细胞层呈紫红色; ·过期或其他须查证的情况。 血液发出后非血液质量问题不退回。 13.输血记录:患者输血治疗病程记录完整详细。

医疗质量评价体系和考核标准

医疗质量评价体系与考核标准 评价指标评价要点 1、无非卫生技术人员从事诊疗活动。 2、所有在科室执业的医师、护士均已注册。 3、执业医师、护士无超范围执业。 4、无虚假、违法医疗广告。 5、卫技人员与床位比例符合医院规定的要求。 6、护士与床位比例符合医院规定的要求。 7、在一切医疗行为中无收受红包。 8、在一切医疗行为中无收受回扣。 1、科室制定有健全的规章制度和各级各类员工岗位职责。重点是医疗质量和医疗安全的核心制度内容包括: 首诊负责制,三级医师查房制度,分级护理制度,疑难病例讨论制度,死亡病例讨论制度,会诊制度,危重病人抢救制度,处方管理制度,查对制度,病历书写基本规范与管理制度,转科、转院制度,临床用血审核制度,医疗技术准入制度,交接班制度,医患沟通制度,医疗责任追究制度等。 2、本岗位的工作人员熟知其工作职责与相关规章制度。重点是《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗事故处理条例》、《医院工作制度》、《突发公共卫生事件应急条例》、《医疗废物管理条例》、《护士条例》,以及《抗菌药物临床应用指导原则》、《处方管理办法》、《医师外出会诊管理办法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《医院感染管理办法》等。 3、医务人员严格遵守医疗卫生管理法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规。 4、制定本科室突发事件应急预案(医疗和非医疗事件)及医疗救援任务 5、建立卫生专业技术人员梯队建设制度、继续教育制度并组织实施。 1、医务人员在临床的诊疗活动中能遵循与其执业活动相关的主要法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规。1、制定有本科室突发事件应急预案和医疗救助预案。 2、有与相关部门或上级主管部门的联系渠道。 1、科室有专业技术人员梯队建设目标、制度和实施措施。 2、科室有专业技术人员继续教育的培训计划和实施目标。 3、每年对本科室专业技术人员的专科技术、科研、继续教育进行考评。1、科主任/学科带头人具备承担区级以上(含区级) 继续教育项目或科研的能力。 2、科主任/学科带头人在本专业区级以上(含区级) 学术组织任委员以上职务。1、科室严格执行门诊医疗工作管理相关规定,服从门诊部统一安排。中医科医一、科室管理(50分)1、严格执行医疗卫生管理法律、法规和规章。2、建立健全各项规章制度和岗位职责。1、依据工作量及需求,合理安排专业技术人员,提高门诊确诊能力,6、科主任/学科带头人的专业技术水平领先。二、门诊医疗质量与持续改进(150分) 2、门诊医师按时上班,坚持专家/专科门诊,不套排,不随意停诊,不随意顶替,更不允许进修生、培训生、实习生单独上门诊。 3、严格执行首诊负责制,门诊会诊制。 4、对门诊医师“合理检查,合理治疗,合理用药”有具体的监督措施。 5、做好等待就诊病人出现病情变化的抢救方案和急救措施(有突发意外紧急情况的处理预案及完整抢救物品配备) 。 6、在病人外出检查未归时,医生不能擅自离岗。1、门诊病历书写规范,符合要求。2、门诊处方及检查申请单书写规范,符合要求。1、执行《中华人民共和国传染病防治法》,疫情报告及时准确并有登记。2、严格遵照预检、分诊制度,发现传染病或疑似传染病患者,到指定隔离室诊治,并做好必要的隔离和消毒。3、在实施标准预防的基础上,根据门诊病人就医特点以及疾病不同的传播途径采取相应的消毒隔离措施。4、所有工作人员在接诊过程中必须严格执行无菌操作规程并做好自我防护。1、病区执行三级医师负责制度。2、普通患者入院后由当班医师和护士接诊,并根据病人病情确定初步诊疗和护理计划,并在2小时内执行。3、危急重病人入院后当班医师和护士立即进行初步评估,立刻通知上级医师到达现场处置病人,确定初步诊疗方案,并立即执行。1、普通病人应在48小时内有主治医生评估结果及诊治方案,72小时内应有副主

临床输血过程的质量控制流程

二、临床输血过程的质量控制流程 一、输血前临床医师应检测血常规、凝血试验、血小板计数、纤 维蛋白原等检测指标,根据其等检测指标及患者临床表现,依据《临床用血前评估制度》对患者情况进行评估,严格输血指征,减少甚至杜绝不合理输血。 二、输血前详细告知:患者或家属说明输血的不良反应和经血传 播疾病的可能性,征得患者或家属的同意,并在《输血治疗同意书》上签字,入病历保存。无家属签字、无自主意识患者的紧急输血,以患者最大利益原则决定输血治疗,并报医务科或总值班或主管领导同意、备案,并记入病例。 三、输血前检查:患者输血治疗前,必须检查乙肝三系二对半, 丙型肝炎病毒抗体(抗原)、艾滋病毒抗体(抗原)、梅毒螺旋体抗体、谷丙转氨酶,在病历中有检验结果,如紧急输血,应在输血前抽取血液,注明血液已抽,结果待回报,待检测完毕后,放入病历中。 四、医师正确、完整地填写《输血申请单》,执行《输血申请分级 管理制度》,如错填,漏填,输血科可以拒收。 五、护士执行两次采集血标本的规定,第一次由检验科做正定型 及反定型,第二次输血时由输血科复查正定型,采集血标本时,采血护士必须认真核对受血者身份;血标本采集后,采血护士必须在离开患者床边之前,将患者的《临床输血申请单》上右下角的标签填写完整,贴在血标本上,

六、由医护人员送血样致输血科,双方仔细核对患者信息,输血科应认真检查血样是否合格,不合格标本可拒收,双方在交接记录本上登记、签收,防止发生差错。 七、输血科工作人员要逐项核对《临床输血申请单》,复查受血者和献血者ABO血型正定型及患者Rh(D)血型,正确无误时可进行交叉配血。交叉配血后坚持复核制度后,发出报告,并电话通知临床科室取血。 八、交叉配血不合时,对有输血史、妊娠史或短期内需要接受多次输血者作抗体筛选试验。 九、医护人员接到电话后,持保温箱到输血科取血,双方核对签名。 十、血液至病房后应尽快输注,病房不能自行储血,血液在常温下放置不得超过30min。 十一、输血前,护士应认真做好双人床旁核对患者身份、血液制品的品种及数量。输注前应将血袋内的成分轻轻混匀,血液内除生理盐水外不得加任何药物。 十二、输血速度应先快后慢,红细胞要求离开2~6℃的储存温度后30分钟内开始输注,一袋血要求4小时内输注完毕;机采血小板收到后尽快输注,要求以患者可以耐受的较快速度输入,每袋血小板应在20分钟内输注完毕;新鲜冰冻血浆及冷沉淀,融化后应尽快输注,要求以患者可以耐受的较快速度输入。 十三、我院无血液加温器和加压器。

四川省临床输血质量控制指标(16年试行版)

四川省临床输血质量控制指标(2016 年试行版) 四川省临床输血质量控制指标序号一面积要求:三级甲等医院不少于200㎡,三级乙等医院不少于100㎡,二级甲等医院不少于70㎡,二级乙等医院及其他医疗机构不少于40㎡,或年用血总量大于2万单位,使用面积不少于300㎡;1万—2万单位,使用面积不少于200㎡;1万单位以下,使用面积不少于150㎡。设置要求:1、远离污染源,靠近手术室和病区。2、采光明亮、空气流通,布局应符合卫生学要求,有空间1 配置30分必要的清洁消毒设施。3、污染区与非污染区分开。4、物体表面及空气净化消毒效果符合WS/T 367《医疗机构消毒技术规范》的要求。5、如开展自体输血、输血治疗等工作,其卫生学应符合GB 15982《医院消毒卫生标准》卫生学Ⅳ类

环境的要求。功能分区:输血科:至少应设置血液入库前的血液处置室、血液标本处理室、储血室、发血室、输血相容性检测实验室,值班室和资料保存室等。血库:至少设置血液处置室、贮血室、发血室和输血相容性检测实验室、资料室等。10 查房屋布局图并现场查看输血科缺1项扣2分,扣完为止血库缺1项扣3分,扣完为止10 查房屋布局图并现场查看1项不合格扣3分,扣完为止10 查房屋布局图并现场查看1、面积低于40㎡不得分;2、面积每少50㎡扣2分,扣完为止。考核内容基础条件标准分100 考核方法评分标准得分序号基本原则:考核内容输血医师及技师具有国家认可的卫生技术资质,上岗前须参加岗前培训并通过考核。1、输血科人员配置与床位数参考比例为1:100或按年用血总量1-3万单位,不低于8人;年用血总量大于3万单位,不低于14人,每增加1万单位增加1人,每增加一个执业地点

临床用血质量控制指标(2019 年版)

临床用血质量控制指标(2019年版) 一、每千单位用血输血专业技术人员数 定义:输血科(血库)专职专业技术人员数与医疗机构年度每千单位用血数之比。医疗机构年度用血总单位数指医疗机构一年时间使用全血、红细胞成分和血浆的总单位数。计算公式:每千单位用血输血专业技术人员数=位数/1000 医疗机构年度用血总单业技术人员数 输血科(血库)专职专意义:反映临床用血服务能力的指标。评价输血专业技术人员配备是否与医疗机构功能、任务和规模等相适应。 二、《临床输血申请单》合格率 定义:填写规范且符合用血条件的《临床输血申请单》数量占同期输血科(血库)接收的《临床输血申请单》总数的百分比。 计算公式:《临床输血申请单》合格率= 收的申请单总数 同期输血科(血库)接件的申请单数填写规范且符合用血条×100%意义:反映《临床输血申请单》填写及输血前评估的规范程度,体现医疗机构临床用血管理水平。 三、受血者标本血型复查率 定义:是指输血科(血库)对受血者血液标本复查血型

的数量占同期接收受血者血液标本总数的百分比。计算公式:受血者标本血型复查率= 标本总数 同期接收的受血者血液型数受血者血液标本复查血×100%意义:是评价输血申请过程中是否规范开展受血者血液标本采集和检测的指标。 四、输血相容性检测项目室内质控率 定义:开展室内质控的输血相容性检测项目数占医疗机构开展的输血相容性检测项目总数的百分比。计算公式:输血相容性检测项目室内质控率= 容性检测项目总数医疗机构开展的输血相容性检测项目数 开展室内质控的输血相×100% 意义:反映输血相容性检测项目室内质控的覆盖程度,是体现输血相容性检测日常质量管理的指标。 五、输血相容性检测室间质评项目参加率 定义:参加室间质评的输血相容性检测项目数占所参加的室间质评机构输血相容性检测室间质评项目总数的百分比。计算公式:输血相容性检测室间质评项目参加率= 评项目总数 输血相容性检测室间质所参加的室间质评机构容性检测项目数参加室间质评的输血相×100%意义:反映医疗机构开展输血相容性检测和参加输血相容性检测外部质量评价的情况,是体现输血相容性检测能力的重要指标。

临床输血评估及输血效果评价制度(附评估表)

临床输血评估及输血效果评价制度 一、符合用血的条件 1急性大量出血病人和手术中用血病人。 2、慢性出血导致血色素下降至50-60g/L的病人。 3、血液病、各种血细胞减少及凝血因子缺失病人。 4、严重烧伤病人。 二、成份血的适应征 1、全血只适用于失血量已超过1000 ml?1200 ml,并同时有进行性出血,濒临休克或已经发生休克的患者。 2、悬浮红细胞:应用于临床各科输血,适宜血容量正常的慢性贫血的输血者和外伤手术等引起的急性失血患者。 3、浓缩红细胞:(同悬浮红细胞)。 4、洗涤红细胞:①主要用于输注全血或血浆后发生过敏反应的患者。②自身免疫性溶血性贫血患者。③高血钾症及肝肾功能障碍的患者。④反复输血已产生白细胞或血小板抗体而引起发热的患者等。 5、白(粒)细胞:白(粒)细胞减少症。 6、血小板:①各种原因导致的血小板计数低于2万的病人。 ②血小板数量正常但血小板功能下降者。 7、新鲜冰冻血浆:凝血因子缺乏症或凝血功能障碍者。 8冷沉淀:主要用于对于毗因子、X川因子缺乏病,纤维蛋白原缺乏病,血管性血友病,儿童及成年人轻中型血友病,各种大失血及低容量性休克并发的DIC以及白血病,肝衰竭病所致的纤维蛋白缺乏,创伤、烧伤、烫伤、严重感染等患者。 三、输血前评估: 1、医师在决定是否对住院患者进行输血治疗前,必须按照《临床输血前评估及输血效果评价表》,对患者进行输血前评估。评估必须由主治医师及以上医师进行,并由评估医师在评估表上签名。 2、患者或家属签订输血同意书:临床医师根据患者的病情决定需要输血治疗时,应切实负起向患者及家属宣传安全用血的责任。应向患者或家属告知输血的目的和可能发生输血反应及感染经血液传播疾病的可能性(窗口期问题),征得患者或家属同意并签订