药物性肝损伤的研究现状及存在问题_李保森

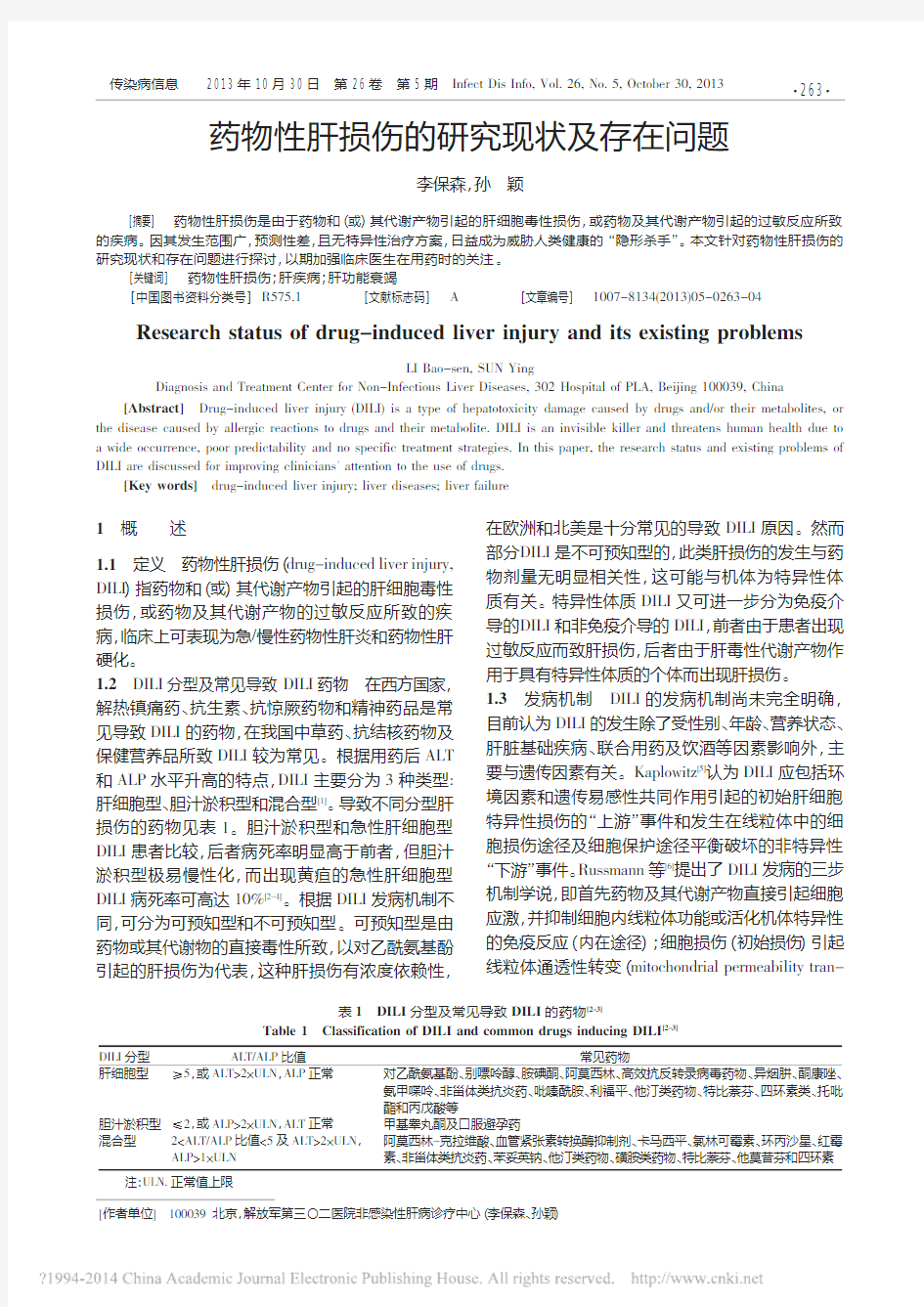

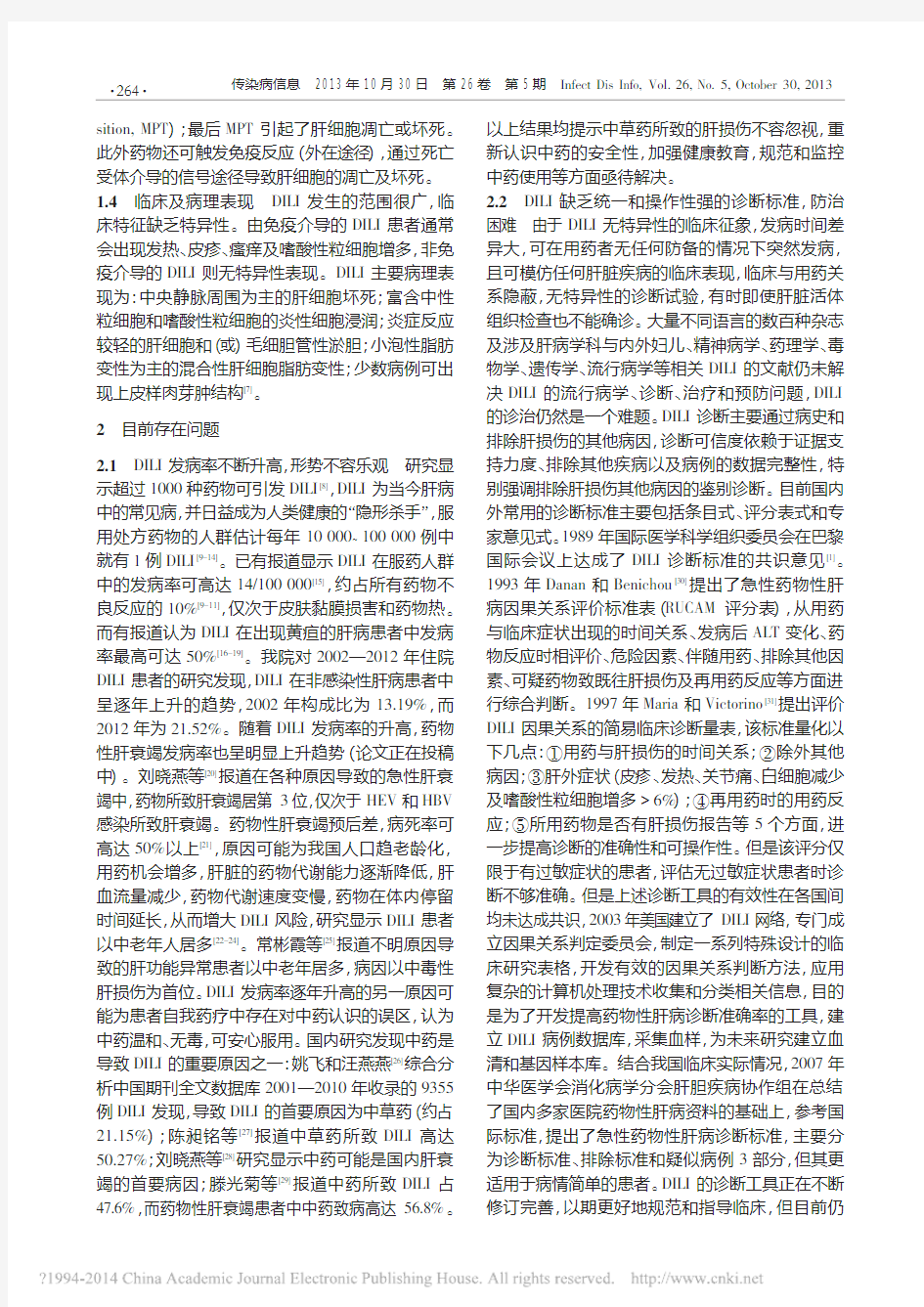

DILI 分型

肝细胞型

胆汁淤积型混合型ALT/ALP 比值≥5,或ALT >2×ULN ,ALP 正常

≤2,或ALP >2×ULN ,ALT 正常

2<ALT/ALP 比值<5及ALT >2×ULN ,

ALP >1×ULN

常见药物

对乙酰氨基酚、

别嘌呤醇、胺碘酮、阿莫西林、高效抗反转录病毒药物、异烟肼、酮康唑、氨甲喋呤、非甾体类抗炎药、吡嗪酰胺、利福平、他汀类药物、特比萘芬、四环素类、托吡酯和丙戊酸等

甲基睾丸酮及口服避孕药

阿莫西林-克拉维酸、

血管紧张素转换酶抑制剂、卡马西平、氯林可霉素、环丙沙星、红霉素、非甾体类抗炎药、苯妥英钠、他汀类药物、磺胺类药物、特比萘芬、他莫昔芬和四环素

表1DILI 分型及常见导致DILI 的药物[2-3]

Table 1

Classification of DILI and common drugs inducing DILI [2-3]

注:ULN.正常值上限1概述1.1定义药物性肝损伤

(drug-induced liver injury,DILI

)指药物和(或)其代谢产物引起的肝细胞毒性损伤,或药物及其代谢产物的过敏反应所致的疾

病,临床上可表现为急/慢性药物性肝炎和药物性肝

硬化。

1.2DILI 分型及常见导致DILI 药物在西方国家,

解热镇痛药、

抗生素、抗惊厥药物和精神药品是常见导致DILI 的药物,在我国中草药、抗结核药物及

保健营养品所致DILI 较为常见。根据用药后ALT

和ALP 水平升高的特点,DILI 主要分为3种类型:

肝细胞型、胆汁淤积型和混合型[1]。导致不同分型肝

损伤的药物见表1。胆汁淤积型和急性肝细胞型

DILI 患者比较,

后者病死率明显高于前者,但胆汁淤积型极易慢性化,而出现黄疸的急性肝细胞型DILI 病死率可高达10%[2-4]。根据DILI 发病机制不

同,可分为可预知型和不可预知型。可预知型是由

药物或其代谢物的直接毒性所致,以对乙酰氨基酚

引起的肝损伤为代表,这种肝损伤有浓度依赖性,在欧洲和北美是十分常见的导致DILI 原因。然而

部分DILI 是不可预知型的,此类肝损伤的发生与药

物剂量无明显相关性,这可能与机体为特异性体

质有关。特异性体质DILI 又可进一步分为免疫介

导的DILI 和非免疫介导的DILI ,前者由于患者出现

过敏反应而致肝损伤,后者由于肝毒性代谢产物作

用于具有特异性体质的个体而出现肝损伤。

1.3发病机制DILI 的发病机制尚未完全明确,

目前认为DILI 的发生除了受性别、年龄、营养状态、

肝脏基础疾病、联合用药及饮酒等因素影响外,主

要与遗传因素有关。Kaplowitz [5]认为DILI 应包括环境因素和遗传易感性共同作用引起的初始肝细胞特异性损伤的“上游”事件和发生在线粒体中的细胞损伤途径及细胞保护途径平衡破坏的非特异性“下游”

事件。Russmann 等[6]提出了DILI 发病的三步机制学说,即首先药物及其代谢产物直接引起细胞应激,并抑制细胞内线粒体功能或活化机体特异性的免疫反应(内在途径);细胞损伤(初始损伤)引起线粒体通透性转变

(mitochondrial permeability tran-[作者单位]

100039北京,

解放军第三〇二医院非感染性肝病诊疗中心(李保森、孙颖)药物性肝损伤的研究现状及存在问题

李保森,孙

颖

[摘要]药物性肝损伤是由于药物和(或)其代谢产物引起的肝细胞毒性损伤,或药物及其代谢产物引起的过敏反应所致

的疾病。因其发生范围广,预测性差,且无特异性治疗方案,日益成为威胁人类健康的“隐形杀手”。本文针对药物性肝损伤的研究现状和存在问题进行探讨,以期加强临床医生在用药时的关注。

[关键词]药物性肝损伤;肝疾病;肝功能衰竭[中国图书资料分类号]R575.1[文献标志码]A [文章编号]1007-8134(2013)05-0263-04

Research status of drug-induced liver injury and its existing problems

LI Bao-sen,SUN Ying

Diagnosis and Treatment Center for Non-Infectious Liver Diseases,302Hospital of PLA,Beijing 100039,China

[Abstract]Drug-induced liver injury (DILI)is a type of hepatotoxicity damage caused by drugs and/or their metabolites,or the disease caused by allergic reactions to drugs and their metabolite.DILI is an invisible killer and threatens human health due to a wide occurrence,poor predictability and no specific treatment strategies.In this paper,the research status and existing problems of DILI are discussed for improving clinicians 'attention to the use of drugs.

[Key words]drug-induced liver injury;liver diseases;liver failure

sition,MPT);最后MPT引起了肝细胞凋亡或坏死。此外药物还可触发免疫反应(外在途径),通过死亡受体介导的信号途径导致肝细胞的凋亡及坏死。1.4临床及病理表现DILI发生的范围很广,临床特征缺乏特异性。由免疫介导的DILI患者通常会出现发热、皮疹、瘙痒及嗜酸性粒细胞增多,非免疫介导的DILI则无特异性表现。DILI主要病理表现为:中央静脉周围为主的肝细胞坏死;富含中性粒细胞和嗜酸性粒细胞的炎性细胞浸润;炎症反应较轻的肝细胞和(或)毛细胆管性淤胆;小泡性脂肪变性为主的混合性肝细胞脂肪变性;少数病例可出现上皮样肉芽肿结构[7]。

2目前存在问题

2.1DILI发病率不断升高,形势不容乐观研究显示超过1000种药物可引发DILI[8],DILI为当今肝病中的常见病,并日益成为人类健康的“隐形杀手”,服用处方药物的人群估计每年10000~100000例中就有1例DILI[9-14]。已有报道显示DILI在服药人群中的发病率可高达14/100000[15],约占所有药物不良反应的10%[9-11],仅次于皮肤黏膜损害和药物热。而有报道认为DILI在出现黄疸的肝病患者中发病率最高可达50%[16-19]。我院对2002—2012年住院DILI患者的研究发现,DILI在非感染性肝病患者中呈逐年上升的趋势,2002年构成比为1

3.19%,而2012年为21.52%。随着DILI发病率的升高,药物性肝衰竭发病率也呈明显上升趋势(论文正在投稿中)。刘晓燕等[20]报道在各种原因导致的急性肝衰竭中,药物所致肝衰竭居第3位,仅次于HEV和HBV 感染所致肝衰竭。药物性肝衰竭预后差,病死率可高达50%以上[21],原因可能为我国人口趋老龄化,用药机会增多,肝脏的药物代谢能力逐渐降低,肝血流量减少,药物代谢速度变慢,药物在体内停留时间延长,从而增大DILI风险,研究显示DILI患者以中老年人居多[22-24]。常彬霞等[25]报道不明原因导致的肝功能异常患者以中老年居多,病因以中毒性肝损伤为首位。DILI发病率逐年升高的另一原因可能为患者自我药疗中存在对中药认识的误区,认为中药温和、无毒,可安心服用。国内研究发现中药是导致DILI的重要原因之一:姚飞和汪燕燕[26]综合分析中国期刊全文数据库2001—2010年收录的9355例DILI发现,导致DILI的首要原因为中草药(约占21.15%);陈昶铭等[27]报道中草药所致DILI高达50.27%;刘晓燕等[28]研究显示中药可能是国内肝衰竭的首要病因;滕光菊等[29]报道中药所致DILI占47.6%,而药物性肝衰竭患者中中药致病高达56.8%。以上结果均提示中草药所致的肝损伤不容忽视,重新认识中药的安全性,加强健康教育,规范和监控中药使用等方面亟待解决。

2.2DILI缺乏统一和操作性强的诊断标准,防治困难由于DILI无特异性的临床征象,发病时间差异大,可在用药者无任何防备的情况下突然发病,且可模仿任何肝脏疾病的临床表现,临床与用药关系隐蔽,无特异性的诊断试验,有时即使肝脏活体组织检查也不能确诊。大量不同语言的数百种杂志及涉及肝病学科与内外妇儿、精神病学、药理学、毒物学、遗传学、流行病学等相关DILI的文献仍未解决DILI的流行病学、诊断、治疗和预防问题,DILI 的诊治仍然是一个难题。DILI诊断主要通过病史和排除肝损伤的其他病因,诊断可信度依赖于证据支持力度、排除其他疾病以及病例的数据完整性,特别强调排除肝损伤其他病因的鉴别诊断。目前国内外常用的诊断标准主要包括条目式、评分表式和专家意见式。1989年国际医学科学组织委员会在巴黎国际会议上达成了DILI诊断标准的共识意见[1]。1993年Danan和Benichou[30]提出了急性药物性肝病因果关系评价标准表(RUCAM评分表),从用药与临床症状出现的时间关系、发病后ALT变化、药物反应时相评价、危险因素、伴随用药、排除其他因素、可疑药物致既往肝损伤及再用药反应等方面进行综合判断。1997年Maria和Victorino[31]提出评价DILI因果关系的简易临床诊断量表,该标准量化以下几点:①用药与肝损伤的时间关系;②除外其他病因;③肝外症状(皮疹、发热、关节痛、白细胞减少及嗜酸性粒细胞增多>6%);④再用药时的用药反应;⑤所用药物是否有肝损伤报告等5个方面,进一步提高诊断的准确性和可操作性。但是该评分仅限于有过敏症状的患者,评估无过敏症状患者时诊断不够准确。但是上述诊断工具的有效性在各国间均未达成共识,2003年美国建立了DILI网络,专门成立因果关系判定委员会,制定一系列特殊设计的临床研究表格,开发有效的因果关系判断方法,应用复杂的计算机处理技术收集和分类相关信息,目的是为了开发提高药物性肝病诊断准确率的工具,建立DILI病例数据库,采集血样,为未来研究建立血清和基因样本库。结合我国临床实际情况,2007年中华医学会消化病学分会肝胆疾病协作组在总结了国内多家医院药物性肝病资料的基础上,参考国际标准,提出了急性药物性肝病诊断标准,主要分为诊断标准、排除标准和疑似病例3部分,但其更适用于病情简单的患者。DILI的诊断工具正在不断修订完善,以期更好地规范和指导临床,但目前仍

无DILI诊断的“金标准”,对于病情复杂患者仍采用可操作性差的Danan标准[30]进行量化评分,DILI 的鉴别诊断更是医学界极具挑战性的难题之一。在DILI诊断中,部分慢性肝病本身引起的肝功能异常,可掩盖药物引起的DILI,难以确定现症肝损伤是慢性肝病的基础病还是治疗慢性肝病过程中服用潜在肝毒性药物引起的DILI所致;而当联合几种潜在肝毒性药物时,难以分辨是何种药物导致的肝损伤。对一些保健品、中草药和中成药,难以获得可供分析的药物处方资料,难以确定有关药物肝毒性的参照资料,因此寻找诊断DILI的特异性生物学指标,修订各标准使之更简单及便于临床操作,是目前急须解决的问题。而对DILI的治疗目前尚缺乏有针对性的特效药和统一的治疗方案,认识药品不良反应,密切监测DILI高风险人群的肝脏生化学指标,早期发现疑似病例,停用疑似药物,是预防和治疗DILI最重要的对策。但一些基础疾病在治疗过程中不可停药,有研究认为是否停药可参考肝功能情况及是否具有临床症状:如患者在用药过程中肝功能异常(如ALT<300U/L),可暂不停药,但须密切监测病情;如ALT≥300U/L,或BIL>3mg/dl 或肝损伤的同时出现皮疹,应立即停药[32]。有文献报道约9%的DILI患者表现为药物诱导的自身免疫样肝炎特征,对症状严重及反复发作的慢性患者和可能发生药物诱导的自身免疫性肝病患者,推荐使用皮质类固醇激素,通常十分有效,且停用后通常不会反弹,但目前尚未见统一的激素治疗方案[33]。西班牙一项研究显示,对于复发性DILI,同一患者初次发病及复发时的肝损伤类型相似,而复发时则更可能具有自身免疫性肝炎的特征[34]。由于DILI与自身免疫性肝炎有一定的相似性,区别二者较为困难,因此目前我们治疗复发性DILI通常采用自身免疫性肝炎单一皮质类固醇激素的方案。该方案已在大部分复发DILI患者身上初见成效,但对于激素的适应证、剂量、如何减量和疗程等仍须扩大样本进一步观察。药物性肝衰竭病死率居高不下,研究报道为50%以上[21],且发病率呈明显上升趋势。药物性肝衰竭的治疗仍是目前的难点,尽早使用皮质类固醇激素可能会降低病死率,但发生严重并发症(如肝性脑病)及预期可能死亡的高危患者,还应考虑紧急行肝移植[35]。

3展望

重视和规范DILI的基础和临床研究是当前刻不容缓的任务[36]。虽然目前我国已制定了急性DILI 条目式的诊断标准,但对于慢性DILI、药物性肝硬

化和药物性肝衰竭的诊断仍存在问题,仍须不断扩大病例,进行多中心前瞻性研究[37-38]。未来的目标是寻找DILI相关的生物标志物及发生DILI风险和预后不良的预测指标,建立符合我国国情的简单和易于操作的诊断标准,最终实现可提前识别和筛选DILI的高风险患者。

【参考文献】

[1]Bénichou C.Criteria of drug-induced liver disorders.Report of an

international consensus meeting[J].J Hepatol,1990,11(2):272-276.

[2]Lucena MI,García-Cortés M,Cueto R,et al.Assessment of drug-

induced liver injury in clinical practice[J].Fundam Clin Pharmacol, 2008,22(2):141-158.

[3]Navarro VJ,Senior JR.Drug-related hepatotoxicity[J].N Engl J

Med,2006,354(7):731-739.

[4]Kaplowitz N.Rules and laws of drug hepatotoxicity[J].Pharma-

coepidemiol Drug Saf,2006,15(4):231-233.

[5]Kaplowitz N.Idiosyncratic drug hepatotoxicity[J].Nat Rev Drug

Discov,2005,4(6):489-499.

[6]Russmann S,Kullak-Ublick GA,Grattagliano I.Current concepts

of mechanisms in drug-induced hepatotoxicity[J].Curr Med Chem, 2009,16(23):3041-3053.

[7]周光德,赵景民,张玲霞,等.药物性肝损伤100例临床病理分

析[J].中华肝脏病杂志,2007,15(3):212-215.

[8]Stirnimann G,Kessebohm K,Lauterburg B.Liver injury caused by

drugs:an update[J].Swiss Med Wkly,2010,140:w13080.

[9]Shapiro MA,Lewis JH.Causality assessment of drug-induced

hepatotoxicity:promises and pitfalls[J].Clin Liver Dis,2007,11(3): 477-505,v.

[10]Friis H,Andreasen PB.Drug-induced hepatic injury:an analysis

of1100cases reported to the Danish Committee on Adverse Drug Reactions between1978and1987[J].J Intern Med,1992,232(2): 133-138.

[11]Pillans PI.Drug associated hepatic reactions in New Zealand:21

years experience[J].N Z Med J,1996,109(1028):315-319. [12]Larrey D.Epidemiology and individual susceptibility to adverse drug

reactions affecting the liver[J].Semin Liver Dis,2002,22(2):145-155.

[13]Chalasani N,Fontana RJ,Bonkovsky HL,et al.Causes,clinical

features,and outcomes from a prospective study of drug-induced liver injury in the United States[J].Gastroenterology,2008,135(6): 1924-1934.

[14]Bell LN,Chalasani N.Epidemiology of idiosyncratic drug-induced

liver injury[J].Semin Liver Dis,2009,29(4):337-347.

[15]Sgro C,Clinard F,Ouazir K,et al.Incidence of drug-induced hep-

atic injuries:a French population-based study[J].Hepatology,2002, 36(2):451-455.

[16]Norris W,Paredes AH,Lewis JH.Drug-induced liver injury in

2007[J].Curr Opin Gastroenterol,2008,24(3):287-297.

[17]Vuppalanchi R,Liangpunsakul S,Chalasani N.Etiology of new-

onset jaundice:how often is it caused by idiosyncratic drug-in-duced liver injury in the United States?[J].Am J Gastroenterol, 2007,102(3):558-562.

[18]Hussaini SH,O'Brien CS,Despott EJ,et al.Antibiotic therapy:a

major cause of drug-induced jaundice in southwest England[J].

Eur J Gastroenterol Hepatol,2007,19(1):15-20.

[19]Wai CT,Tan BH,Chan CL,et al.Drug-induced liver injury at an

Asian center:a prospective study[J].Liver Int,2007,27(4):465-

(下转第275页)

(上接第265页)

474.

[20]刘晓燕,胡瑾华,王慧芬,等.1977例急性、亚急性、慢加急性肝

衰竭患者的病因与转归分析[J].中华肝脏病杂志,2008,16(10): 772-775.

[21]滕光菊,张伟,孙颖,等.141例药物性肝衰竭临床特征及预后分

析[J].传染病信息,2011,24(5):286-289.

[22]Lucena MI,Andrade RJ,Kaplowitz N,et al.Phenotypic character-

ization of idiosyncratic drug-induced liver injury:the influence of age and sex[J].Hepatology,2009,49(6):2001-2009.

[23]Lucena MI,Andrade RJ,Fernández MC,et al.Determinants of the

clinical expression of amoxicillin-clavulanate hepatotoxicity:a pro-spective series from Spain[J].Hepatology,2006,44(4):850-856. [24]李琼,韩维凤.药物性肝病110例临床分析[J].中国医药导报,

2010,7(11):136-137.

[25]常彬霞,游绍莉,刘婉妹,等.442例不明原因ALT、胆红素升高

的肝脏疾病患者的临床与病理学分析[J].临床肝胆病杂志,2010,26(1):57-60.

[26]姚飞,汪燕燕.综合分析药物性肝损伤9355例[J].安徽医药,

2011,15(10):1312-1314.

[27]陈昶铭,常冰,张岱,等.沈阳地区药物性肝损伤病因和损伤类

型[J].世界华人消化杂志,2008,16(22):2525-2528.

[28]刘晓燕,王慧芬,胡瑾华,等.47例药物性肝衰竭患者临床分析

[J].肝脏,2008,13(5):368-371.

[29]滕光菊,孙颖,常彬霞,等.418例药物性肝损害临床特征及预

后分析[J].肝脏,2013,18(1):11-14.[30]Danan G,Benichou C.Causality assessment of adverse reactions to

drugs--I.A novel method based on the conclusions of internation-al consensus meetings:application to drug-induced liver injuries [J].J Clin Epidemiol,1993,46(11):1323-1330.

[31]Maria VA,Victorino RM.Development and validation of a clinical

scale for the diagnosis of drug-induced hepatitis[J].Hepatology, 1997,26(3):664-669.

[32]Takikawa H.Recent status of drug-induced liver injury[J].Hepa-

tol Res,2009,39(1):1-6.

[33]Czaja AJ.Drug-induced autoimmune-like hepatitis[J].Dig Dis

Sci,2011,56(4):958-976.

[34]Lucena MI,Kaplowitz N,Hallal H,et al.Recurrent drug-induced

liver injury(DILI)with different drugs in the Spanish Registry:the dilemma of the relationship to autoimmune hepatitis[J].J Hepatol, 2011,55(4):820-827.

[35]苏海滨,王慧芬.关注药物性肝衰竭[J].临床肝胆病杂志,2012,

28(10):738-739,747.

[36]陈成伟.重视药物性肝病的基础和临床研究[J].中华肝脏病杂

志,2012,20(3):161-162.

[37]滕光菊,张伟,孙颖,等.141例药物性肝衰竭临床特征及预后分

析[J].传染病信息,2011,24(5):286-298.

[38]刘新胜,臧红,游绍莉,等.288例药物性肝损害的临床诊断及病

理学分析[J].传染病信息,2013,26(3):168-170.

(2013-08-15收稿2013-09-09修回)

(责任编委王永怡本文编辑陈玉琪)

患者,排除病毒性肝炎外,应考虑WD的可能。即使血清铜蓝蛋白水平正常、K-F环检查阴性也不能完全排除WD,须进一步通过24h尿铜测定、青霉胺激发试验、肝活检及ATP7B基因检测进行综合判断。

【参考文献】

[1]RobertsEA,SchilskyML.DiagnosisandtreatmentofWilsondis-ease:anupdata[J].Hepatology,2008,47(6):2089-2111.

[2]中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组,中华医学会神经病学分会神经遗传病学组.肝豆状核变性诊断与治疗指南[J].中华神经科杂志,2008,41(8):566-569.

[3]EuropeanAssociationforStudyofLiver.EASLClinicalPracticeGuidelines:Wilson'sdisease[J].JHepatol,2012,56(3):671-685.[4]王朝霞,张春艳.儿童肝豆状核变性的临床特征及诊治进展[J].临床肝胆病杂志,2011,27(7):703-705.

[5]FerenciP,CacaK,loudianosG,et al.DiagnosisandphenotypicclassificationofWilsondisease[J].LiverInt,2003,23(3):139-142.[6]梁秀龄,陈曦,李洵桦,等.肝豆状核变性临床若干问题[J].中华神经科杂志,2005,38(1):57-59.

[7]AlaA,WalkerAP,AshcanK,et al.Wilson'disease[J].Lancet,2007,369(9559):397-408.

[8]朱世殊,董漪,徐志强,等.2001—2010年儿童非病毒性肝病谱分析[J].传染病信息,2012,24(5):279-281,285.

[9]杨旭.肝豆状核变性[M].长沙:中南大学出版社,2006:132-133.[10]陆怡,刘晓青,王晓红,等.24小时尿铜用于儿童肝豆状核变性诊断的再评价[J].中华肝脏病杂志,2010,18(1):49-53.

[11]SenerRN.DiffusionMRimagingchangesassociatedwithWilsondisease[J].AJNRAmJNeuroradiol,2003,24(5):965-967.

[12]唐业斌,卢琦,黄建军,等.肝豆状核变性的颅脑MRI表现及临床应用[J].临床放射学杂志,2008,27(11):1454-1456.

[13]孙艳玲,赵景民,李文淑,等.儿童Wilson病的临床病理特征及其肝纤维化机制探讨[J].解放军医学杂志,2005,30(4):300-302.

[14]VrabelovaS,LetochaO,BorskyM,et al.MutationanalysisoftheATP7Bgeneandgenotype/phenotypecorrelationin227patientswithWilsondisease[J].MolGenetMetab,2005,86(1-2):277-285.[15]ZappuA,LeporiMB,IncolluS,et al.DevelopmentofTaqManal-lelicspecificdiscriminationassayfordetectionofthemostcommonSardinianWilson'sdiseasemutations.Implicationsforgeneticscreen-ing[J].MolCellProbes,2010,24(4):233-235.

[16]杨静芳,梁秀龄,马守忠,等.74例肝豆状核变性患者中ATP7B基因七种新突变的发现[J].中华神经科杂志,2006,39(10):673-677.

[17]黄帆,梁秀龄,徐评议,等.用荧光PCR对中国人肝豆状核变性进行早期诊断及携带者检测[J].中华医学遗传学杂志,2001,18(1):17-20.

[18]焦先婷,刘晓青,张雅芬,等.中国人肝豆状核变性ATP7B基因8号外显子突变研究[J].实用儿科临床杂志,2009,24(8):575-579.

(2013-07-15收稿2013-09-01修回)

(责任编委张玲霞本文编辑王姝)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

引起药物性肝损害的常见药物及相关机制

. 引起药物性肝损害的常见药物及相关机制药物性肝损伤是如何分型的? 如果以谷丙转氨酶升高胆汁淤积型和混合型。临床上,药物性肝损伤可分为肝细胞损伤型、升ALT/或谷草转氨酶(AST)明显升高为主要表现,通常提示肝细胞有损伤,(ALT)和或谷氨酰转)和/高幅度超过3倍正常上限时,为肝细胞损伤型。如果以碱性磷酸酶(AKP倍正常上限时, 为胆汁淤积型。升高幅度超过2GGT)明显升高为主要表现,AKP肽酶(. GGT升高的表现,为混合型升高的表现,也有AKP或有些患者,既有ALT哪些指标异常预示严重的肝损伤?等酶学指标升高的幅度越大,通常反映肝脏的损伤也越大。 ALP/GGTALT/AST、此外,总胆红素、白蛋白、凝血酶原时间等指标明显的异常,比如总胆红素明显通常意味着肝脏的损伤更严重,凝血酶原时间明显延长,升高、白蛋白明显降低、肝脏的真正功能受到了损害。临床上,出现“胆酶分离”(转 氨酶水平下降,但总胆红素却明显升高)时,往往是严重肝损伤的特征,这些患者的预后不良,可在药物此时的转氨酶下降并不是好事情。出现急性肝功能衰竭,死亡风险增加,2倍正常上限,同时总胆红素水平超过水平超过3性肝损伤的患者中,如果ALT。10%倍正常上限,那么,这些患者的预后同样不良,死亡率可 高达 言前 据世界卫生组织统计,由于许多种药物有潜在的肝毒性,所以肝脏是较易受损害的脏器之一。以 上的急性肝功能衰竭是由位。在美国,50%药物性肝损害已上升至全球死亡原因的第5。此外, 有研究发现,氨药物引起的。在我国,药物性肝炎约占急性肝炎住院患者的10%是由药物引起的。因此,在临床医务工作中,我们应基转移酶升高的成人中有10%-50% 该重视药物所引起 的肝损害。定义及流行病学引起肝由于药物及其代谢产物的毒性作用或机体对药物产生过 敏反应从而对肝脏造成损害,的发生大多数DILI组织发炎,即为药物性肝损害(drug-induced liver injury, DILI)。人同扑热息痛药所诱导的依赖过量药物所致的肝毒性相比,是由于特异质 或意外反应所致。具有良好记载的致特质性药物性肝损伤的然而,们传统上认为特异质反应呈剂 量非依赖性。对大多数药物而言,肝毒性是非常罕见的,据估计,其诸多药物已被证明有剂量依 赖组分,因所包含的患者人数, 在大多数临床药物试验中,发生率在1/10000 - 1/ 100000范 围内,而且药物的肝毒性几乎都是在上市阶段才得以发现的。所以,对多数10000最多不超过 的频率仍是未知的,在这方面,大多数流行病学的研究DILI药物而言,使用者用药后发生大部 分在既往报道的许多研究中,受到研究方法的局限性。药物与肝损伤的关系尚不确定。而流行病 的逻辑研究是回顾性的,且缺乏标准化的诊断检查以排除引起肝损伤的其他原因。药品不良反应 少报漏报情况人所共且许多研究有偏倚,且,许多研究来自于三级转诊中心,真正发病率情况,仍然知之甚少。到目前为也不例外。因此,我们对知,当然DILIDlLI. .

2015药物性肝损伤诊治指南

2015药物性肝损伤诊治指南 16 2015 10 25 DILI的诊断推荐意见 1.DILI临床诊断?前仍为排他性诊断,应结合?药史、临床特征和肝脏?化学指标动态改变的特点、药物再刺激反应、其他肝损伤病因的排除等进?综合分析。肝活检组织学检查有助于诊断和鉴别诊断。(1B) 2.推荐RUCAM因果关系评分量表作为临床实践中DILI临床诊断的应?量表。>8分为极可能(Highly probable),6~8分为很可能(Probable),3~5分为可能(Possible),1~2分为不太可能(Unlikely),≤0分为可排除(Excluded)。(1B) 3.完整的DILI临床诊断应包括诊断命名、临床类型、病程、RUCAM评分结果、严重程度分级。(1B) 4.在??免疫性肝炎(AIH)基础上发?的DILI、药物诱导的AIH和伴有??免疫特征的AIH样DILI(AL-DILI)常难以鉴别。应详细采集?药史和分析??免疫指标,动态观察临床治疗应答及免疫抑制剂停药后的反应,必要时?肝组织学检查加以鉴别。(2C) 5.有基础肝病背景或存在多种肝损伤病因的患者,应?具有潜在肝毒性的药物时应注意更密切的监测。诊断DILI时应?分慎重,需排除原有肝病的发作和加重,仔细甄别肝损伤的最可能原因,以便正确治疗。(1B) DILI的治疗推荐意见 6.DILI的?要治疗措施是及时停?导致肝损伤的可疑药物,对固有型DILI可停药或减少剂量。(1A) 7.为避免贸然停药可能导致原发疾病加重的风险,FDA药物临床试验中的停药标准可供参考(出现下列情况之?):(1)?清ALT或AST>8U LN;(2)ALT或AST>5U LN,持续2周;(3)ALT或AST>3 ULN,且TBil>2 ULN或INR>1.5;(4)ALT或AST>3 ULN,伴疲劳及消化道症状等逐渐加重,和/或嗜酸性粒细胞增多(>5%)。(1B) 8.对成?药物性ALF和SALF早期,建议尽早选?N-?酰半胱氨酸(NAC)。视病情可按50~150 mg/(kg·d)给药,疗程?少3 d。(1A) 对于?童药物性ALF/SALF,暂不推荐应?NAC。(2B)

药物性肝损伤的机制

药物性肝病的发病机制 造成药物性肝病的机制基本上可分为:内源性肝毒性(可预测性肝毒剂)和特异质性反应(非预测性肝毒剂)二类。近年来由于对新药筛选有严格的要求,由于可预测性肝毒剂很少能通过临床的试验,因而临床上的药物性肝病绝大多数是非预测性肝毒药物所引起的,仅有少数服药者出现不良反应,没有明显的量效关系,在实验动物中常不易复制。这类药物性肝病的机制又进一步分为代谢异常和过敏反应二种。 近年来对药物性肝病的发病机制已有相当深入的了解,但与完全明了还有一定的差距。现概述几种重要的机制。 一、毒性代谢产物的作用 某些药物在肝内经过细胞色素P450 药酶作用,代谢转化为一些毒性产物,如亲电子基、自由基和氧基,与大分子物质如蛋白质、核酸共价结合或造成细胞质膜的脂质过氧化,最终导致肝细胞坏死亲电子基:药物被P450 氧化产生的亲电子基与肝细胞的大分子蛋白质的巯基(半胱氨酸)部位共价结合。谷胱甘肽则为内源性解毒剂,如毒性代谢物产生超过了肝内谷胱甘肽含量的阈值,就会造成肝毒性作用。典型的例子是乙酰氨基酚。在正常情况下,绝大部分的乙酰氨基酚与葡萄糖醛酸和硫酸结合而解毒,但也有一部分在CYP1A2 CYP2E和CYP3A4 的作用下,转化为毒性产物NAPQ1在服用治疗剂量时,NAPQ在细胞内与GSH 结合形成硫醇尿酸和半胱氨酸衍生物而解毒。如果服用过量,可耗竭肝细胞内的GSH NAPQ便与肝细胞的大分子结合,造成肝细胞坏死。动物实验证明,如先用药酶诱导剂(苯巴比妥或3- 甲胆蒽)处理,可显著增加肝坏死的程度。若及时用谷胱甘肽前体乙酰半胱氨酸或硫乙胺治疗,可使肝坏死减轻。另一个例子是溴苯在肝内经环氧化作用形成3,4- 环氧化合物,可被谷胱甘肽结合解毒,如产生过多则与大分子结合,造成肝细胞死亡。 自由基:药物经P450氧化或还原后形成带有不成对电子的代替物,即自由基,造成细胞膜和细胞器膜的不饱和脂肪酸过氧化,从而改变膜的流动性与通透性,使膜的Ca2+-ATP酶失活,胞质内Ca2+浓度增高,破坏细胞骨架,激活磷脂

RUCAM急性药物性肝损伤因果关系评分法

RUCAM急性药物性肝损害因果关系评分法 计分项目肝细胞型胆汁淤积型或混合型 初次用药非初次用药计分初次用药非初次用药计分服药至起病时间5~90 1~15 +2 5~90 1~90 +2 <5或>90 >15 +1 <5或>90 >90 +1 停药至起病时间≤15 ≤15 +1 ≤30 ≤30 +1 停药后病程ALT自峰值的降幅ALP或胆红素自峰值的降幅 8d内下降≥50%ULN +3 <180d内下降≥50%ULN +2 30 d内下降≥50%ULN +2 <180d内下降<50%ULN +1 >30 d后下降≥50%ULN 0 持续存在或升高或无资料0 >30 d后下降<50%ULN -2 危险因素有饮酒+1 有饮酒或妊娠+1 无饮酒0 无饮酒或妊娠0 年龄(岁)≥55 +1 ≥55 +1 <55 0 <55 0 其他药物无合并用药,或缺少相关资料0 无合并用药,或缺少相关资料0 有合并用药且时间具有提示性-1 有合并用药且时间具有提示性-1 肝毒性药物且时间有提示性-2 肝毒性药物且时间有提示性-2 有其他致肝损伤证据的药物(如再刺激反应阳性)-3 有其他致肝损伤证据的药物(如再 刺激反应阳性) -3 其他原因完全排除组I*及组Ⅱ** +2 完全排除组I*及组Ⅱ** +2 完全排除组I +1 完全排除组I +1 排除组I中4~5项0 排除组I中4~5项0 排除组I中不足4项-2 排除组I中不足4项-2 非药物性因素高度可能-3 非药物性因素高度可能-3 既往信息药签中有相关记载+2 药签中有相关记载+2 有文献报告,但药签无相关说明+1 有文献报告,但药签无相关说明+1 未知0 未知0 药物再刺激阳性+3 阳性+3 相容+1 相容+1 阴性-2 阴性-2 未做或无法判断0 未做或无法判断0 注:*组I包括HA V、HBV、HCV(急性)、胆道梗阻、酗酒、新近发生过低血压(休克肝);**组Ⅱ包括:CMV、EBV、疱疹病毒感染。 最后判断,>8:非常可能.6—8:很可能.3—5:可能,1-2:不像.0:无关

2015_年最新版《药物性肝损伤诊治指南》

「药物性肝损伤(DILI)」是临床极具挑战的难题,中华医学会消化病学分会曾在2007 年发布了「急性药物性肝损伤」诊治建议草案,内容仅针对急性DILI,2014 年7 月美国胃肠病学会(ACG)发布了首个药物性肝损伤临床实践指南,迈出了药物性肝损伤规范化诊治的第一步,然而该指南仅适用于特异质性肝损伤。 近期,中华医学会肝脏分会发布了国内首个药物性肝损伤指南,该指南同时适用于固有型DILI(InDILI)和特异质性DILI(IDILI)。下面就为大家总结一下本指南的要点。 流行病学 1. 我国尚缺乏面向普通人群的大规模DILI 流行病学数据,其主要原因为我国DILI 数据多来自医疗相关机构的门诊及住院患者,难以明确DILI 在人群中的确切发病率。 2. 明确指出DILI 的危险因素,包括宿主因素(遗传因素如药物代谢酶等的HLA 遗传多态性、非遗传因素如年龄、性别、妊娠、基础疾病等)、药物因素和环境因素(酒精、吸烟等)。 DILI 的耐受性、适应性及敏感性的定义 指南明确了DILI 耐受性、适应性以及敏感性的定义,耐受性是指个体在药物治疗期间未出现肝损伤的生化学证据;适应性是指个体在药物治疗期间出现肝损伤的生化学证据,但继续用药生化学指标恢复正常;易感性是指个体在药物治疗过程中甚至停药后出现DILI,且不能呈现适应性缓解。准确区分上述概念对DILI 的治疗决策有重要意义。 发病机制 发病机制仍然分为药物及其代谢产物的直接肝毒性和特异质性肝毒性两大类,而亦有学者将其概括为药物及其代谢产物所致的「上游」事件以及肝脏靶细胞损伤通路和保护通路失衡构成的「下游」事件,目前观点倾向于认为「适应性免疫攻击」是最后的共同事件。

肝功能异常及药物性肝病处理参考预案

附件一:肝功能异常及药物性肝病处理参考预案 参照国家食品药品监督管理局药品神评中心2013年10月发布的《中药新药临床研究一般原则(上网征求意见稿)》制定 药物性肝损伤(drug induced liver injury,DILI) 是指在正常治疗或临床试验剂量范围内的药物使用过程中,因药物本身或其代谢产物引起的程度不同的直接或间接的肝脏损害。 (一) 药物性肝损伤的发生机制 DILI的发生分为可预测性和不可预测性,前者通常与药物剂量相关,后者多为特异质性。DILI的发病机制与药物、宿主或环境因素相关,也可能三者协同作用,目前认为多由药物代谢相关的酶缺陷、酶活性低下或个体免疫应答异常所致。 (二)药物性肝损伤的诊断 DILI的诊断主要是一个排除性诊断过程,即使依靠肝活检也难以确诊。目前国内外有数种半定量的DILI诊断标准,其中RUCAM (Roussel Uclaf Causality Assessment Method ,Roussel Uclaf 因果关系评估法)评分表为国际医学科学组织委员会(Council for International Organizations of Medical Sciences,CIOMS)制定的用于DILI诊断的量表(见附录1)[1],较为广泛地得到肝病学专家的认可[2,3]。其主要参数是:用药、停药与发病的关系,风险因素(年龄、酒精、怀孕),其他肝损伤因素的排除,合并用药,对当前潜在肝毒性药物的认识水平和激发试验的结果。 DILI有急慢性之分,急性DILI是最常见的发病形式,占90%以上

[4]。CIOMS将药物导致的急性肝损伤分为肝细胞型、胆汁淤积型和混合型。 1.肝细胞型: 仅丙氨酸氨基转移酶(alanine aminotransferase,ALT)>2×正常值上限(upper limit of normal,ULN)或R≥5[R值为ALT实测值相对于正常值上限的倍数与碱性磷酸酶(alkaline phosphatase,ALP)实测值相对于正常值上限倍数的比值]; 2.胆汁淤积型:仅ALP>2×ULN或R≤2; 3.混合型:ALT (>2×ULN)及ALP均升高且2 < R< 5[5]。 (三)药物性肝损伤的严重程度分级 通常将急性DILI的严重程度分为5级: 1级(轻度):仅肝酶增高,大多数患者适应。患者血清转氨酶(aminotransferase)或ALP水平升高,但总胆红素(total bilirubin,TBil)<2.5 mg/dl(42.75umol/L),这种变化为可恢复性,并且无凝血功能异常(国际标准化比值,international normalized ratio,INR<1.5)。又可分为有症状(S)和无症状(A)2组,症候群包括:疲乏、恶心、右上腹疼痛、瘙痒、皮疹、黄疸、虚弱、厌食或体重减轻,这些症候群被认为是由DILI所引起; 2级(中度):检测到肝细胞功能轻度丧失。患者转氨酶或ALP 水平升高,且TBil≥2.5 mg/dl(42.75umol/L)或虽无高胆红素血症但存在凝血功能异常(INR≥1.5); 3级(中至重度):血清ALT、ALP、胆红素或INR升高,且因

引起药物性肝损害的常见药物及相关机制

引起药物性肝损害得常见药物及相关机制 药物性肝损伤就是如何分型得? 临床上,药物性肝损伤可分为肝细胞损伤型、胆汁淤积型与混合型。如果以谷丙转氨酶升高(ALT)与/或谷草转氨酶(AST)明显升高为主要表现,通常提示肝细胞有损伤, ALT升高幅度超过3倍正常上限时,为肝细胞损伤型。如果以碱性磷酸酶(AKP)与/或谷氨酰转肽酶(GGT)明显升高为主要表现,AKP升高幅度超过2倍正常上限时,为胆汁淤积型。有些患者,既有ALT升高得表现,也有AKP或GGT升高得表现,为混合型、 哪些指标异常预示严重得肝损伤? ALT/AST、ALP/GGT等酶学指标升高得幅度越大,通常反映肝脏得损伤也越大。此外,总胆红素、白蛋白、凝血酶原时间等指标明显得异常,比如总胆红素明显升高、白蛋白明显降低、凝血酶原时间明显延长,通常意味着肝脏得损伤更严重,肝脏得真正功能受到了损害。临床上,出现“胆酶分离”(转氨酶水平下降,但总胆红素却明显升高)时,往往就是严重肝损伤得特征,这些患者得预后不良,可出现急性肝功能衰竭,死亡风险增加,此时得转氨酶下降并不就是好事情。在药物性肝损伤得患者中,如果ALT水平超过3倍正常上限,同时总胆红素水平超过2倍正常上限,那么,这些患者得预后同样不良,死亡率可高达10%。 前言 由于许多种药物有潜在得肝毒性,所以肝脏就是较易受损害得脏器之一。据世界卫生组织统计,药物性肝损害已上升至全球死亡原因得第5位。在美国,50%以上得急性肝功能衰竭就是由药物引起得。在我国,药物性肝炎约占急性肝炎住院患者得10%。此外,有研究发现,氨基转移酶升高得成人中有10%-50%就是由药物引起得。因此,在临床医务工作中,我们应该重视药物所引起得肝损害。 定义及流行病学 由于药物及其代谢产物得毒性作用或机体对药物产生过敏反应从而对肝脏造成损害,引起肝组织发炎,即为药物性肝损害(drug-induced liver injury, DILI)。DILI得发生大多数就是由于特异质或意外反应所致。同扑热息痛药所诱导得依赖过量药物所致得肝毒性相比,人们传统上认为特异质反应呈剂量非依赖性。然而,具有良好记载得致特质性药物性肝损伤得诸多药物已被证明有剂量依赖组分,对大多数药物而言,肝毒性就是非常罕见得,据估计,其发生率在1/10000 - 1/ 100000范围内, 在大多数临床药物试验中,因所包含得患者人数最多不超过10000,而且药物得肝毒性几乎都就是在上市阶段才得以发现得。所以,对多数药物而言,使用者用药后发生DILI得频率仍就是未知得,在这方面,大多数流行病学得研究受到研究方法得局限性。在既往报道得许多研究中,药物与肝损伤得关系尚不确定。大部分流行病得逻辑研究就是回顾性得,且缺乏标准化得诊断检查以排除引起肝损伤得其她原因。而且,许多研究来自于三级转诊中心,且许多研究有偏倚,药品不良反应少报漏报情况人所共知,当然DILI也不例外。因此,我们对DlLI真正发病率情况,仍然知之甚少。到目前为止,仅在法国有

易造成药物性肝损伤的常用药物

造成药物性肝损的常用药物 在药物使用过程中,由于药物或其代谢产物引起的肝细胞毒性损害或肝脏对药物及代谢产物的免疫过敏反应所致的疾病。在已上市应用的化学性或生物性药物中,有1100种以上具有潜在的肝毒性,很多药物的赋形剂、中草药以及保健药亦有导致肝损伤的可能。 诸如临床上几乎所有的抗肿瘤药物(顺铂、卡铂、阿霉素等)、抗结核药物(利福平、异烟肼、乙胺丁醇、链霉素等)、精神科用药(氯丙嗪、氟哌啶醇、卡马西平、地西泮等),心脑血管科的部分用药(阿司匹林、硝苯地平、普萘洛尔等)和内分泌科部分用药(甲亢用药)等均能导致肝脏的损害。 药物性肝损伤的防治如不及时进行,会导致重症的药物性肝损伤,其预后极差,死亡率极高,所以对药物性肝损伤的防治已成为目前临床用药关注的焦点。 西药: 苯妥英、华法林、利福平、对乙酰氨基酚、烟酸、阿莫地喹、环磷酰胺、白消安、异烟肼、丹曲林、酮康唑、特比萘芬、双氯芬酸钠、阿司匹林、青霉素类、四环素类、磺胺类、别嘌呤醇、卡马西平、保泰松、普鲁卡因胺、布洛芬、吡罗昔康、哌克昔林、硝苯地平、地尔硫卓、他莫昔芬、大环内酯类、阿莫西林克拉维酸钾、依那普利、氯丙嗪、氟氯西林、卡莫司汀、甲基睾酮、丙氯拉嗪、雌激素、口服避孕药、奎宁、红霉素脂、左旋门冬氨酸等。 中药: 山慈菇、三棱、莪术、元胡、款冬花、独活、淫羊藿、金不换、五倍子、密陀僧、白花蛇舌草、黄药子、石蒜、佩兰、苍耳子、何首乌、雷公藤、艾叶、望江南、苍术、天花粉,桑寄生、贯众、蒲黄、麻黄、柴胡、番泻叶、蜈蚣、合欢皮、丁香、川楝子、鸦胆子、毛冬青、蓖麻子、黎芦、丹参、罂粟、姜半夏、泽泻、大黄、虎杖、贯众、千里光、防己、土荆芥、肉豆蔻、商陆、常山、大枫子、朱砂、斑蝥、穿山甲、黄芩、缬草、乌头、白果、紫草、石榴皮、苦楝子等。 中药复方制剂: 逍遥丸、大活络丹、消咳片、华佗再造丸、壮骨关节丸、小柴胡汤、大柴胡汤、复方青黛胶囊(丸)、克银丸、消银片(丸)、消核片、白癜风胶囊、白复康冲剂、白蚀丸、六神丸、疳积散、麻杏石甘汤、葛根汤、大黄牡丹皮汤、防风通圣散、湿毒清、血毒丸、追风透骨九、消咳喘、壮骨伸筋胶囊、骨仙片、增生平、牛黄解毒片、天麻丸、复方丹参注射液、地奥心血康、昆明山海棠片、银屑散、六神丸、疏风定痛丸、消癣宁、壮骨伸筋胶囊、养血伸筋胶囊、甲亢宁胶囊、妇康片、化瘀丸、养血生发胶囊、首乌片、双黄连口服液、银翘片、葛根汤、增生平、穿山甲片等。 心脑血管:降压药---吲达帕胺片(利尿剂) 硝苯地平、氨氯地片、左旋氨氯地片(钙拮抗剂)卡托普利(血

2012年浙江省执业药师继续教育药物性肝损伤防治要点与难点试题答案

药物性肝损伤防治要点与难点试题答案 一.单选题 1.我国对急性药物性肝损伤的时间界限是肝功能异常持续时间不超过? A. 1周 B. 1月 C. 3个月 D. 6个月 请选择D 2.药物性肝损伤不会导致下列哪种疾病或并发症? A. 肝衰竭 B. 慢性肝炎 C.肝脓肿 D. 自身免疫性肝炎 请选择 C 3.药物性肝炎所致急性肝内胆汁淤积主要症状: A. 黄疸和皮肤瘙痒 B. 黄疸和肝酶升高 C.皮肤瘙痒和肝酶升高 D.消化道症状和黄疸 请选择 A 4.急性肝细胞性DILI的特点: A. ALT/ALP>5 B. ALP>5 C. ALT/ALP在2~5 D. ALT/ALP<2 请选择 A 5.胆汁淤积型急性DILI的特点: A. ALT/ALP>5 B. ALP>正常上线2倍 C. ALT/ALP在2~5 D. ALT/ALP<2 请选择 B 6.混合型急性DILI的特点: A. ALT/ALP>5 B. ALP>正常上线2倍 C. ALT/ALP在2~5 D. ALT/ALP<2 请选择C

7.长期应该肾上腺皮质激素可导致的DILI类型: A.急性肝损伤,胆汁淤积 B.慢性DILI,胆汁淤积 C.慢性DILI,脂肪肝 D.慢性DILI,自身免疫性肝炎 请选择 C 8.据有关研究资料,在我国急性肝炎中约有多少比例是由DILI导致? A.5% B.10% C.15% D.20% 请选择 B 9.导致DILI的前4类药物,根据发生率从高到低依次为: A. 抗结核药,抗肿瘤药,中草药,解热镇痛药 B. 抗结核药,中草药,解热镇痛药,抗肿瘤药 C. 抗肿瘤药,抗结核药,中草药,解热镇痛药 D. 抗结核药,中草药,抗肿瘤药,解热镇痛药 请选择D 10.下列说法不正确的有: A. 大多不可预见 B. 过敏性药物肝病与剂量无关 C. 肥胖人群更易发病 D. 停药2周后,转氨酶可恢复正常 请选择D 11.药物过敏反应导致的DILI常在服药多久出现肝功能障碍? A. 1周以内 B. 1-4周 C. 2-4周 D. 4周以上 请选择 B 12.可疑DILI患者病情严重,临床症状与急性病毒性肝炎相似,须排除 A. 急性戊肝感染 B. 肝脏占位性病变 C. 药物过敏反应 D. 胆系感染 请选择 A 13. 药物过敏反应所致的肝病发病初期外周血嗜酸性细胞上升常达%以上?

药物性肝损伤的研究现状及存在问题_李保森

DILI 分型 肝细胞型 胆汁淤积型混合型ALT/ALP 比值≥5,或ALT >2×ULN ,ALP 正常 ≤2,或ALP >2×ULN ,ALT 正常 2<ALT/ALP 比值<5及ALT >2×ULN , ALP >1×ULN 常见药物 对乙酰氨基酚、 别嘌呤醇、胺碘酮、阿莫西林、高效抗反转录病毒药物、异烟肼、酮康唑、氨甲喋呤、非甾体类抗炎药、吡嗪酰胺、利福平、他汀类药物、特比萘芬、四环素类、托吡酯和丙戊酸等 甲基睾丸酮及口服避孕药 阿莫西林-克拉维酸、 血管紧张素转换酶抑制剂、卡马西平、氯林可霉素、环丙沙星、红霉素、非甾体类抗炎药、苯妥英钠、他汀类药物、磺胺类药物、特比萘芬、他莫昔芬和四环素 表1DILI 分型及常见导致DILI 的药物[2-3] Table 1 Classification of DILI and common drugs inducing DILI [2-3] 注:ULN.正常值上限1概述1.1定义药物性肝损伤 (drug-induced liver injury,DILI )指药物和(或)其代谢产物引起的肝细胞毒性损伤,或药物及其代谢产物的过敏反应所致的疾 病,临床上可表现为急/慢性药物性肝炎和药物性肝 硬化。 1.2DILI 分型及常见导致DILI 药物在西方国家, 解热镇痛药、 抗生素、抗惊厥药物和精神药品是常见导致DILI 的药物,在我国中草药、抗结核药物及 保健营养品所致DILI 较为常见。根据用药后ALT 和ALP 水平升高的特点,DILI 主要分为3种类型: 肝细胞型、胆汁淤积型和混合型[1]。导致不同分型肝 损伤的药物见表1。胆汁淤积型和急性肝细胞型 DILI 患者比较, 后者病死率明显高于前者,但胆汁淤积型极易慢性化,而出现黄疸的急性肝细胞型DILI 病死率可高达10%[2-4]。根据DILI 发病机制不 同,可分为可预知型和不可预知型。可预知型是由 药物或其代谢物的直接毒性所致,以对乙酰氨基酚 引起的肝损伤为代表,这种肝损伤有浓度依赖性,在欧洲和北美是十分常见的导致DILI 原因。然而 部分DILI 是不可预知型的,此类肝损伤的发生与药 物剂量无明显相关性,这可能与机体为特异性体 质有关。特异性体质DILI 又可进一步分为免疫介 导的DILI 和非免疫介导的DILI ,前者由于患者出现 过敏反应而致肝损伤,后者由于肝毒性代谢产物作 用于具有特异性体质的个体而出现肝损伤。 1.3发病机制DILI 的发病机制尚未完全明确, 目前认为DILI 的发生除了受性别、年龄、营养状态、 肝脏基础疾病、联合用药及饮酒等因素影响外,主 要与遗传因素有关。Kaplowitz [5]认为DILI 应包括环境因素和遗传易感性共同作用引起的初始肝细胞特异性损伤的“上游”事件和发生在线粒体中的细胞损伤途径及细胞保护途径平衡破坏的非特异性“下游” 事件。Russmann 等[6]提出了DILI 发病的三步机制学说,即首先药物及其代谢产物直接引起细胞应激,并抑制细胞内线粒体功能或活化机体特异性的免疫反应(内在途径);细胞损伤(初始损伤)引起线粒体通透性转变 (mitochondrial permeability tran-[作者单位] 100039北京, 解放军第三〇二医院非感染性肝病诊疗中心(李保森、孙颖)药物性肝损伤的研究现状及存在问题 李保森,孙 颖 [摘要]药物性肝损伤是由于药物和(或)其代谢产物引起的肝细胞毒性损伤,或药物及其代谢产物引起的过敏反应所致 的疾病。因其发生范围广,预测性差,且无特异性治疗方案,日益成为威胁人类健康的“隐形杀手”。本文针对药物性肝损伤的研究现状和存在问题进行探讨,以期加强临床医生在用药时的关注。 [关键词]药物性肝损伤;肝疾病;肝功能衰竭[中国图书资料分类号]R575.1[文献标志码]A [文章编号]1007-8134(2013)05-0263-04 Research status of drug-induced liver injury and its existing problems LI Bao-sen,SUN Ying Diagnosis and Treatment Center for Non-Infectious Liver Diseases,302Hospital of PLA,Beijing 100039,China [Abstract]Drug-induced liver injury (DILI)is a type of hepatotoxicity damage caused by drugs and/or their metabolites,or the disease caused by allergic reactions to drugs and their metabolite.DILI is an invisible killer and threatens human health due to a wide occurrence,poor predictability and no specific treatment strategies.In this paper,the research status and existing problems of DILI are discussed for improving clinicians 'attention to the use of drugs. [Key words]drug-induced liver injury;liver diseases;liver failure

急性药物性肝损伤意见

急性药物性肝损伤诊治建议(草案) 发表时间:2009-01-12 发表者:孙聪 (访问人次:117) 中华消化杂志2007年11月第27卷第11期Chin J Dig,November,2007,Vo1.27,No.11 中华医学会消化病学分会肝胆疾病协作组 药物肝毒性是临床用药过程中需要重视和监测的问题。在已上市应用的化学性或生物性药物中,有1100种以上具有潜在的肝毒性,很多药物的赋形剂、中草药以及保健药亦有导 致肝损伤的可能。其中,急性肝损伤是药物性肝病最常见的发病形式,约占报道病例数的90 以上,少数患者可发生威胁生命的暴发性或重症肝功能衰竭,是药物肝毒性临床监测和防治的重点[1],也是临床医师执业过程中可能遇到的职业风险问题。根据国内13个地区16家大型综合医院多中心大宗病例统计,近5年来急性药物性肝损伤住院病例数有逐年增 加趋势。因此,有必要提出我国急性药物性肝损伤诊治意见,以期进一步规范和提高我国药物性肝病的临床诊治水平。 一、 急性药物性肝损伤的定义和分型急性药物性肝损伤是指由药物本身或其代谢产物引起 的肝脏损害,病程一般在3个月以内_2],胆汁淤积型肝损伤病程较长,可超过1年[3“]。为避免药物导致肝脏损害所用名词不一致,建议采用国际共识意见[5]规定的统一术语“肝损伤”(1iver imury)。根据用药后发生血清生化检测异常情况,将肝损伤定义为血清丙氨酸转氨酶(ALT)或结合胆红素(CB)升高至正常值上限2倍以上;或血清天冬氨酸转氨酶(AsT)、碱性磷酸酶(ALP)和总胆红素(TB)同时升高,且其中至少有1项升高至正常值上限2倍以上。由于不同药物导致急性肝损伤的靶位不同,采用国际共识意见的分类标准有助于识别某些已知药物肝毒性反应特点。根据用药后血清酶升高的特点,将药物相关性急性肝损伤分为3种类型[5]。①肝细胞性损伤(hepatocellular i~ury):主要表现为ALT水平明显升高,常先于TB水平升高和显著大于ALP升高水平,其临床诊断标准为血清ALT 升高至 少超过正常值上限2倍,血清ALP正常;或ALT/ALP升高倍数比值≥5。②胆汁淤积性肝损伤(cholestatic liverinjury):主要表现为ALP水平升高先于转氨酶,或者ALP水平升高比转氨酶水平升高更明显,其临床诊断标准是血清ALP活性超过正常值上限2倍,血清ALT正常;或ALT/ALP升高倍数比值≤2。③混合性肝损伤:即血清ALT 和 ALP水平同时升高,其中ALT水平升高必须超过正常值上限2倍,ALT/ALP升高倍数比值在2~5之间。在药物诱导的肝细胞性损伤时,有明显临床意义的肝脏 血清检测情况是:①ALT水平升高超过正常范围上限的8~10倍,可明确肝脏实质细胞受到损伤[6]。②药物诱发的肝细胞性黄疸预后较差,其血清检测征象是用药后血清ALT水平高于正常值上限3倍和TB高于正常上限2倍,而血清ALP正常。③既往无肝硬化,在26周内出现肝功能恶化通信作者:许建明,230022合肥,安徽医科大学第一附属医院 消化科(Email:xjml017@yahoo.eom.cn)?共识与指南?而导致的凝血功能障碍(凝血酶原时间国际标准化比值INR≥1.5)及任何程度的意识改变(肝性脑病),则定义为急性肝功能衰竭(acute liver failure)[83,有紧急肝移植的指征。 二、急性药物性肝损伤临床分析线索及其诊断标准 (一)临床分析线索 急性药物性肝损伤没有特异的临床征象或标志,诊断的可信度主要取决于被评价病例的数据完整性及其证据支持力度。在急性药物性肝损伤诊断过程中,特别强调排除肝损 伤其他病因的鉴别诊断,强调收集详细的用药史及其肝损伤

急性药物性肝损伤临床特点及预后分析

急性药物性肝损伤临床特点及预后分析 发表时间:2016-10-25T14:46:22.443Z 来源:《健康世界》2016年第19期作者:刘华芳 [导读] 需强调的是,就改善急性DILI患者的预后的策略而言,合理用药,密切临床监测,早期诊断治疗可能更有意义。河南省平舆县中医院门诊部西药房 463400 摘要:目的:分析急性药物性肝损伤的临床特点和影响预后的因素,以进一步提高临床医生对本病的认识。方法:收集某医院2010年1 月至2012年12月76例急性药物性肝损伤住院患者资料,对所用药物、既往病史、实验室检查结果、临床转归进行回顾性统计和分析。结果:引起急性药物性肝损伤常见三类药物依次为抗生素(42.1%)、中草药(23.7%)和感冒药(10.55%)。急性药物性肝损伤的临床类型以肝细胞型多见(51.3%),混合型次之(28.9%),胆汁淤积型相对较少(19.7%),其中,肝细胞型和混合型的重症肝损伤发生率 差异有显著性(P=0.020),而肝细胞型和胆汁淤积型及混合型和胆汁淤积型的重症肝损伤发生率差异无显著性(P=0.084 和P=0.516)。此外,有慢性基础病的急性药物性肝损伤患者与无慢性基础病患者相比,其短期预后不良的发生率增加(P=0.001)。结论:国内外各地区引起药物性肝损伤的药物谱并不一致。混合型药物性肝损伤较易发展为重症肝损伤。慢性基础疾病是影响药物性肝损伤患者短期临床预后的因素之一。 关键词:急性药物性;肝损伤;临床特点分析;预后分析 急性药物性肝损伤(drug-induced liver injury,DILI)是指使用药物后,由于药物本身或其代谢产物引起的肝脏损伤,病程一般在3个月以内,胆汁淤积型肝损伤病程可超过1年。在美国药物是引起急性肝衰竭的主要原因,而在我国急性DILI住院病例数亦有逐年增加趋势。本文仅就我院急性DILI的药物种类、急性DILI临床分型、慢性基础疾病与病情严重程度和预后的相关性进行分析探讨,以期进一步了解本病的临床特点和影响其临床转归的因素。 1资料与方法 1.1 病例选择通过收集医院2010年1月至2012年12月在本院住院治疗的以“药物性肝损伤”为第一诊断的病例,然后依据2007年中华医学会《急性药物性肝损伤诊治建议(草案)》中临床诊断标准重新确认诊断。 1.2 按药物引起肝损伤的靶位行临床分型分3型,肝细胞型:ALT/ALT正常上限>2或R≥5;胆汁淤积型:ALP/ALP正常上限>2和R≤2;混合型:ALT/ALT正常上限>2、ALP/ALP正常上限>2和2<R<5。 1.3 病情轻重判断重症急性DILI定义为极度乏力,并有明显厌食、呕吐和腹胀等严重消化道症状;黄疸进行性加深(血清总胆红素>171μmol/L或每日上升>17.1μmol/L);有出血倾向,凝血酶原活动度(PTA)<40%或INR≥1.5。 1.4 临床转归判断实际临床工作中,不少短期治疗效果不好的急性DILI患者往往会终止治疗,短期临床转归不良多提示患者最终临床转归不良和可能要承担高额医疗费用,对临床工作具有一定指导意义,故本组研究以1个月为时间点判断患者的短期临床转归。短期预后良好指患者发病后1个月内临床症状体征完全消失或明显好转,肝功能指标,包括ALT、AST、TBil恢复正常或下降至正常上限2倍以内。短期预后不良则包括发病后1个月内各项肝功能指标未达到预后良好的指标;治疗后病情恶化,家属要求自动出院者;死亡者。 1.5 统计学方法数据采用IBM SPSS 19.0统计软件进行统计分析。连续变量用中位数和全距表示。分类资料采用计数绝对值和构成比表示,多组构成比的比较采用Kruskal-Wallis检验,多组构成比之间的两两比较采用Bonferroni法调整检验水准后进行单侧Fisher精确检验。P<0.05为差异有统计学意义。 2.结果 2.1 患者一般情况共收集到93例临床第一诊断为急性DILI的患者资料,复核后符合诊断标准的76例,男37例,女39例,年龄3~86岁,平均(47.9±17.6)岁,中位年龄47.5岁,其中有基础慢性病患者29例,包括慢性肝病患者13例,糖尿病患者7例,类风湿性关节炎3例,系统性红斑狼疮1例,心功能不全患者3例,精神分裂症患者2例。 2.2 药物种类与病情轻重和临床转归的关系分析在本组研究中,明确可引起急性DILI的药物有23种,常见的3类药物依次为抗生素(共31例,占40.8%)、中草药(占2 3.7%)、和各种剂型感冒药(占10.5%)。死亡患者3例,1例与服用降糖药有关(具体药物不详),2例与服用中草药有关。按临床短期转归,短期预后不良病例占15.8%(12/76),其中4例由抗结核药引起,这其中3例有慢性基础病;3例由中药制剂引起,均有慢性基础病;2例与使用免疫抑制剂相关。按临床病情严重程度,重症急性DILI占17.1%(14/76),主要由中草药(6/14)和抗细菌药(3/14)引起。 2.3 临床分型与病情轻重和临床转归的关系分析按药物引起肝损伤的靶位进行临床分型,肝细胞型占51.3%(39/76),混合型占28.9%(22/76),胆汁淤积型占19.7%(15/76)。为分析临床分型与病情轻重和临床转归的关系,行Kruskal-Wallis检验,提示各临床分型组的重症DILI发生率不全相同,而短期预后不良发生率差别无显著性。行组间两两比较进一步分析临床分型与病情轻重的关系,Bonferroni法调整检验水准α,=0.025,行单侧Fisher精确检验,提示混合型较肝细胞型较易发生重症DILI。肝细胞型和胆汁淤积型及混合型和胆汁淤积型的重症DILI发生率差异无显著性。 3.结论 本组研究结果提示中草药为致 DILI 的常见药物,以方剂药物多见,且由中草药诱发的急性 DILI患者中,重症患者所占比例较高(6/ 18),其中 3例(3 /6)短期临床预后不良,均为有慢性基础病患者。分析其中的主要原因可能是中医为我国的传统医学,民众接受率高,但却缺乏对中草药制剂潜在毒性的认识,普遍认为“中药无毒”,导致不合理使用,患者服药时间较长,蓄积量大,故肝损伤较为严重,而有慢性基础病患者则更难恢复。 关于急性DILI临床分型和预后的关系,目前还有争议。如有研究发现过敏特异质型DILI患者的预后往往较好,而胆汁淤积型DILI有10%会发展为肝衰竭,提示急性DILI临床分型和预后相关。本组研究结果提示混合型DILI中重症患者所占比例高于肝细胞型DILI,但患者的短期临床转归在各临床分型中分布无差异。 综上所述,可以推断,本组研究与既往文献研究的结果存在差异,这可能和引起DILI的药物谱不同,患者病情轻重的构成比不同,医疗卫生水平不同等相关。需强调的是,就改善急性DILI患者的预后的策略而言,合理用药,密切临床监测,早期诊断治疗可能更有意义。参考文献: [1]支杰华.药物性肝病病因、临床特点及关联性评价[D].南昌大学,2006.12(08):145-147

药物性肝损伤药物种类、发病机制、治疗

药物性肝损伤 一、常见肝损伤药物: 1)中药复方制剂:常中草药(何首乌、大黄、雷公藤) 关节炎:追风透骨九、壮骨伸筋胶囊、养血伸筋胶囊、养血荣筋丸、 皮肤病:克银丸、消银片(丸)、白癜风胶囊、白蚀丸、湿毒清、血毒丸、银屑散 补肾:肾宝片、肾宝合剂、龟鹿补肾丸 心脑血管:保心片、益脑宁片、通乐颗粒、心通口服液、通脉养心丸、心元胶囊、心脑康胶囊、利脑心胶囊、培元通脑胶囊、血脂灵片、更年安片、降脂灵片、血脂宁丸、人参再造丸、再造丸、天麻丸、 肝病:乙肝宁颗粒、龙胆泻肝丸、小柴胡、大柴胡、 脱发白发:滋补生发片、养血生发胶囊、七宝美髯丹、斑秃丸、除脂生发片、天麻首乌片、 人参首乌胶囊、 失眠:精乌胶囊、百乐眠、安神补脑液、安神胶囊、活力苏口服液、 补气血:生血宝颗粒、产复康颗粒、津力达颗粒、软脉灵口服液、益气养血口服液、通脉养心口服液、生血宝合剂、芪参胶囊、更年安胶囊、造生血片、坤宝丸、 2)心脑血管:降压药---硝苯地平、卡托普利、替米沙坦片 调脂药----辛伐他丁、阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀 抗血栓----- 阿司匹林肠溶片 3)结核:异烟肼、利福平、乙胺丁醇、链霉素、比嗪酰胺、对氨基水杨酸、乙硫异 烟肼、氨硫脲、环丝氨酸、卷曲霉素、卡那霉素 4)肿瘤:阿霉素、卡铂、阿霉素、顺铂、5-氟尿嘧啶等 5)内分泌: 1、胰岛素增敏剂:二甲双胍、噻唑烷二酮 2、调脂药:阿昔莫司、氯贝丁酯/苯扎贝特/非诺贝特 3、磺酰脲类:格列本脲、格列齐特、格列吡嗪 4、促胰岛素分泌药:瑞格列奈、那格列奈 5、α-糖苷酶抑制剂:阿卡波糖、米格列醇 5、甲亢用药:丙硫氧嘧啶、甲巯咪唑 6)抗精神病:氯丙嗪、甲硫哒嗪、奋乃静、氯噻吨、氟哌啶醇、舒比利 7)免疫抑制剂:环磷酰胺、羟氯喹 8)解热镇痛剂:对乙酰氨基酚、吡罗昔康、阿司匹林、保泰松、双氯芬酸钠、布洛芬 9)抗癫痫:卡马西平、丙戊酸钠、苯妥英钠 10)抗生素:大环内酯类、青霉素类、喹诺酮类、四环素、土霉素; 11)抗真菌:氟康唑、伊曲康唑、特比萘芬、伏立康唑: 二、药物性肝损伤的发生机制 药物主要通过两种机制来造成肝损伤:

2015年版《药物性肝损伤诊治指南》

药物性肝损伤诊治指南 中华医学会肝病学分会药物性肝病学组 2015年10月 一、背景 药物性肝损伤(drug-induced liver injury,DILI)是指由各类处方或非处方的化学药物、生物制剂、传统中药(TCM)、天然药(NM)、保健品(HP)、膳食补充剂(DS)及其代谢产物乃至辅料等所诱发的肝损伤[1-4]。TCM是指在我国中医等传统民族医药学理论指导下生产和使用的各种草药和非草药类的中药材、饮片和复方中成药,NM是指应用现代医药理论和技术制备的天然药用物质及其制剂。DILI是最常见和最严重的药物不良反应(ADR)之一[1,5],重者可致急性肝衰竭(ALF)甚至死亡[6]。迄今仍缺乏简便、客观、特异的诊断指标和特效治疗手段。 美国于2003年创立了DILI协作网络(DILIN),2004年启动了DILIN前瞻性研究(DILIN-PS)[2]。2012年发布了LiverTox网站(https://www.360docs.net/doc/524750001.html,)[7],2014年美国胃肠病学会(ACG)基于有限证据出台了全球首个针对特异质型DILI(IDILI)的临床指南[3]。我国于2014年发布了中国HepaTox 网站(https://www.360docs.net/doc/524750001.html,)[8]。LiverTox和HepaTox网站分别记录了近700种和400余种常见药物的肝损伤信息,为临床医生慎重处方具有潜在肝毒性的药物及评估其风险和收益提供了重要依据。 近年来国内有多个非肝病专业学会发布了各自领域的DILI相关专家共识,但相应的证据选择和评估标准欠规范。为提高我国临床医生对DILI的认知并开展相关科研工作,避免诊疗实践中的困惑,中华医学会肝病学分会组织国内有关专家系统总结了国内外研究进展,力求公正和客观地起草了本指南。本指南适用于固有型DILI(intrinsic DILI,InDILI)和IDILI的防治。根据循证医学原则,对涉及DILI临床诊治的部分提出了相关建议。随着DILI研究新证据的确认,指南将适时更新。 本指南采用GRADE系统对推荐意见的级别(见表1)和循证医学证据的质量(见表2)进行评估。 在形成推荐意见时,不仅考虑到证据的质量,还要权衡干预的利弊与负担、患者偏好和价值观的可变性,以及资源的合理利用、推荐措施的公平性与可实施性等。 表1 GRADE系统推荐强度等级 推荐强度具体描述 强推荐(1级)明确显示干预措施利大于弊或者弊大于利 弱推荐(2级)利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当