A油田某油层储层精细描述方法研究

A油田某油层储层精细描述方法研究

【摘要】本文在充分调研国内某油层描述方法的基础上,综合运用现代沉积理论,以岩心资料为依据,从油层对比、沉积环境、油水分布特征等方面对A 油田某油层进行研究,研究成果对于指导某油层射孔方案编制、油田开发方案制定具有较高的应用价值。

【关键词】某油层储层描述研究

1 前言

A油田某油层为浅水湖泊—三角洲相沉积,空气渗透率一般在0.1~1.5mD 之间,孔隙度在10%~16%之间,属于低孔、特低渗储层。为降低启动压力梯度,建立有效驱动体系,提高井网控制程度,试验区采用井距300m、排距80m的大规模压裂矩形井网线性注水方式;为使井网系统面积波及系数最大,驱替效率最高,试验区井排方向采用裂缝系统方向,即北东70°方向。为了搞清某油层地质特征,从油层对比、沉积环境和油水分布等方面开展了项目研究。

2 建立垂向细分对比标准

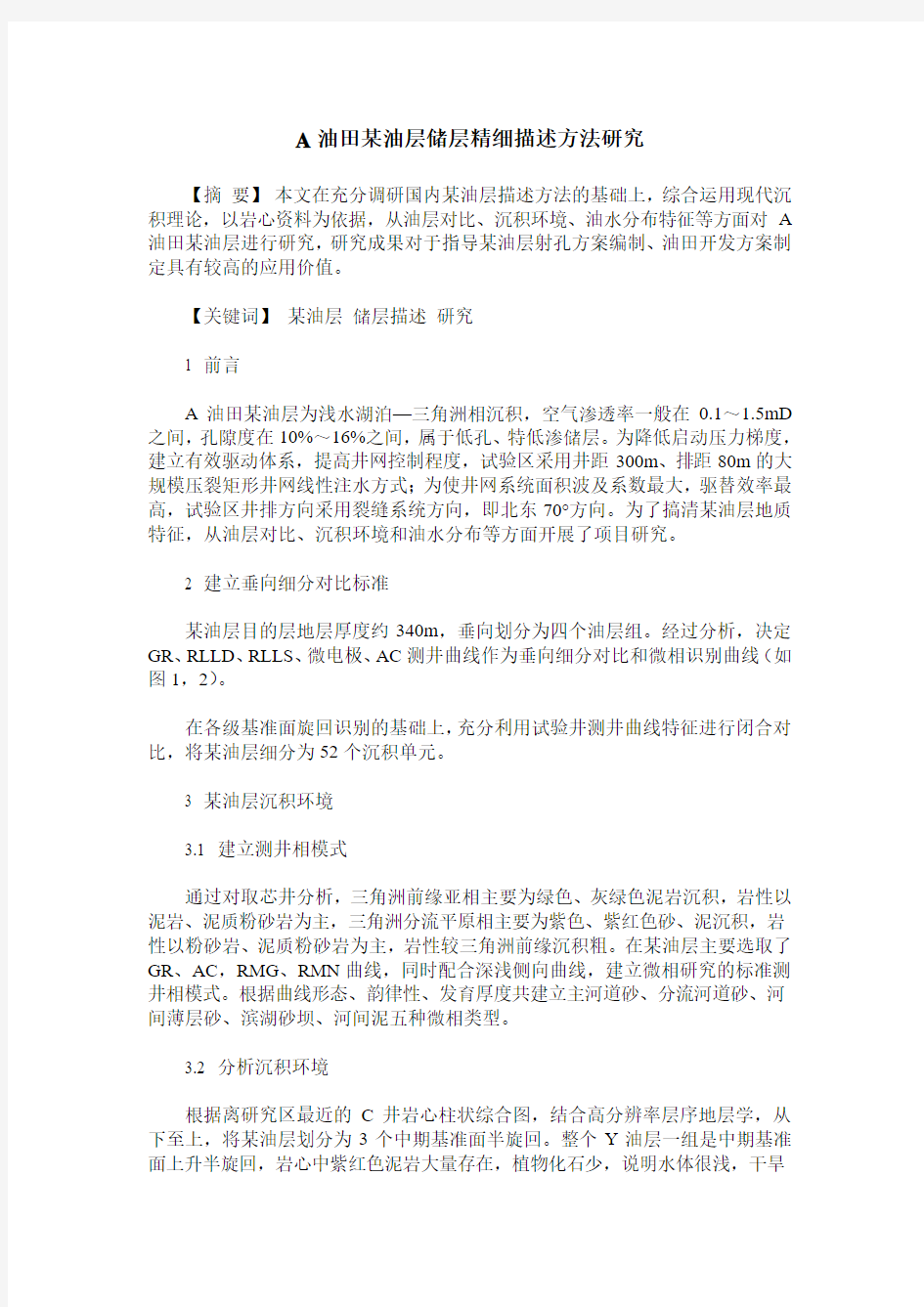

某油层目的层地层厚度约340m,垂向划分为四个油层组。经过分析,决定GR、RLLD、RLLS、微电极、AC测井曲线作为垂向细分对比和微相识别曲线(如图1,2)。

在各级基准面旋回识别的基础上,充分利用试验井测井曲线特征进行闭合对比,将某油层细分为52个沉积单元。

3 某油层沉积环境

3.1 建立测井相模式

通过对取芯井分析,三角洲前缘亚相主要为绿色、灰绿色泥岩沉积,岩性以泥岩、泥质粉砂岩为主,三角洲分流平原相主要为紫色、紫红色砂、泥沉积,岩性以粉砂岩、泥质粉砂岩为主,岩性较三角洲前缘沉积粗。在某油层主要选取了GR、AC,RMG、RMN曲线,同时配合深浅侧向曲线,建立微相研究的标准测井相模式。根据曲线形态、韵律性、发育厚度共建立主河道砂、分流河道砂、河间薄层砂、滨湖砂坝、河间泥五种微相类型。

3.2 分析沉积环境

根据离研究区最近的C井岩心柱状综合图,结合高分辨率层序地层学,从下至上,将某油层划分为3个中期基准面半旋回。整个Y油层一组是中期基准面上升半旋回,岩心中紫红色泥岩大量存在,植物化石少,说明水体很浅,干旱

中国石油低阻油层岩石物理研究与测井识别评价技术进展

20世纪90年代以来,渤海湾盆地已进入高成熟精 细勘探阶段,在各富油凹陷中,复杂断裂带、构造—岩性油藏与岩性油藏等已成为主要勘探目标[1]。近十年来,仅中国石油仍持续在该盆地平均每年获得探明石油地质储量1×108t左右。实践表明,渤海湾盆地尤其是中浅层存在为数众多的低阻油层(即油层测井电阻率与相邻水层的比值小于2,甚至与水层相近,也可称为低对比度油层,当然也包括那些电阻率值低于地区经验性标准的油层),这类油层以往大多被遗漏。从1998年开始,中国石油组织渤海湾四家油田对低阻油层进行研究与攻关,据对七个研究目标区块的统计,它 们约占油层总数的30%~50%。据1998—2002年勘探部门不完全统计,在40个区块中,通过老井复查就找 到了数千万吨低阻油层储量[2~4]。2000年以来,新疆、吐哈油田的浅层(白垩系)与长庆油田也陆续发现低阻油层,特别是新疆陆9井区总的储量规模已达亿吨以上。近年来,渤海湾滩海的勘探也进一步表明了低阻油层解释的重要。可见,低阻油层已成为中浅层隐蔽油藏的重要勘探领域,同时它也成为老井复查的主要目标。 多年的研究表明,蒙脱石等粘土附加导电与电化学束缚水、盐水钻井液侵入或淡水钻井液深侵入、复杂孔隙结构包括岩性变细与极薄互层等因素皆可使油层测井电阻率降低,甚至成倍下降[2,3],但是,这些因素并不一定是影响测井识别油层的主要难题。而对于那些圈闭幅度低(小于30m)、油水密度差小(小于0.2g/cm3)的油藏,由于其驱替力较小,含油饱和度较低(一般约为45%~60%[4]),如果再加上上述因素的影响以及采 用不当的电测井方法(如淡水钻井液用双侧向测井,盐水钻井液用感应测井),就可能形成识别更困难的低阻 油层。 上述低幅度油藏的油、水层电测井对比度与十余年前勘探的中—较大型油藏比较明显减小, 再采用常规测井与解释方法识别与评价这种低对比度油层已经 十分困难。 为此,中国石油提出了“大力应用先进适用的测井新技术, 强化油公司多学科一体化相结合的测井油气层精细评价方法” 工作思路,即:针对具体勘探中国石油低阻油层岩石物理研究与 测井识别评价技术进展 李国欣1 欧阳健2 周灿灿2 刘国强1 (1中国石油勘探与生产公司,北京100011;2中国石油勘探开发研究院,北京100083) 摘 要:自1998年至今,中国石油组织以渤海湾地区为代表的中浅层低阻油层的岩石物理研究与解释技术攻关,已取得了比较突出的成果,总结了较成熟的技术:低阻油层分布的油藏地质条件;粘土附加导电性质-粘土的电化学束缚水岩石物理实验与研究;盐水钻井液与淡水钻井液侵入不同饱和度油层的双侧向、双感应等电测井的数值分析与时间推移测井研究;相应的低阻油层的识别与评价解释方法等,并在渤海湾与西部皆获得较大的地质成果。 关键词:低幅度圈闭;低阻油层;粘土附加导电与电化学束缚水;钻井液侵入;电测井响应;测井识别油层;测井评价油层 中图分类号:P631.8 文献标识码:A 第一作者简介: 李国欣,男,高级工程师,1995年毕业于石油大学(华东)勘探系测井专业,2005年获中国石油大学(华东)矿产普查 与勘探专业硕士学位,现任中国石油勘探与生产分公司工程技术与监督处副处长。 收稿日期:2005-11-18;修改日期:2006-03-27 勘探技术 E X P L O R A T I O N T E C H N I Q U E S China Petroleum Exploration No.2 200643

《河南油田低阻油层成因分析》

中国石油大学(华东)现代远程教育 毕业设计(论文) 题目: 河南油田低阻油层成因分析 年级专业层次:09秋中原油田石油工程(采油)学生姓名:学号: 指导教师:职称: 导师单位:中国石油大学(华东)石油工程学院 中国石油大学应用技术学院 论文完成时间:年月日

中国石油大学(华东)现代远程教育 毕业设计(论文)任务书 发给学员1.设计(论文)题目:河南油田低阻油层成因分析 2.学生完成设计(论文)期限:年月日3.设计(论文)课题要求: 4.实验(上机、调研)部分要求内容:

5.文献查阅要求: 6.发出日期:年月日 7.学员完成日期:年月日 指导教师签名: 学生签名: 注: 1、任务书应附于完成的设计(论文)中,并与设计(论文)一并提交答辩委员会; 2、除任务书外,学生应从指导教师处领取整个设计(论文)期间的工作进度日程安排 表(包括各阶段的工作量及完成日期); 3、任务书须由指导教师填写。

摘要 注气是提高低渗透油藏采收率的一种非常有效方法方法。本文针对低渗油藏开发特点,通过调研,总结分析了注气提高采收率机理,分析了混相驱的应用条件、注气提高采收率的使用条件以及影响注气效果的因素,总结了注气开发中存在的问题及相应的对策,分析了注气对原油物性的影响,并总结分析注气提高采收率效果的评价方法。 关键词:注气;低渗透;提高采收率;机理

目录 第一章前言 (1) 第二章河南油田杨坡区块地质概况 (4) 第三章杨坡地区储层特征分析 (7) 3.1 岩石学特征 (7) 3.1.1 岩性组成特征 (7) 3.1.2 岩石结构特征 (9) 3.1.3 粒度特征 (9) 3.2 物性特征 (10) 3.3 渗流特征 (11) 3.4 孔隙结构特征 (12) 第四章“四性”关系研究 (14) 4.1 岩性与物性特征 (14) 4.2 岩性与电性特征 (14) 4.3 物性特征 (15) 4.4 电性与含油性特征 (17) 第五章低电阻率油层的类型及影响因素分析 (18) 5.1 低电阻率油层的类型 (18) 5.1.1 高束缚水含量引起的低电阻率油层 (18) 5.1.2 粘土附加导电作用形成的低电阻率油层 (20) 5.1.3 泥浆侵入造成的低电阻率油层 (20) 5.1.4 地层水层矿化度不同造成的低电阻率油层 (21) 5.1.5 砂泥岩薄互层导致的低电阻率油层 (21) 5.2 成因机理 (22) 5. 2.1 泥浆侵入对电阻率的影响 (22) 5.2.2 低幅度构造对电阻率的影响 (22) 5.2.3 产层高束缚水含量对电阻率的影响 (22) 5.2.4 地层水矿化度对电阻率的影响 (24) 5.2.5 油层层薄,油层内泥质夹层的存在对电阻率的影响 (24)

油田储层物性变化

油田开发过程中储层性质变化的机理和进本规律 班级:石工10-9班姓名:林鑫学号:2010022116 对于大多数油田来说,随着开发的进行,注水量的增加,油田储层的性质也随着变化,大多数情况是储层物性变差,以下,主要从储层孔隙度、渗透率,储层岩性、原油性质和润湿性变化这几个角度进行分析。 1.孔隙度和渗透率变化 孔隙度在油田开发中不是一成不变的,在注入水的冲刷下,中高渗储层水洗后,孔道内的衬边粘土矿物多被冲刷掉,孔道增大,且连通性能变好,发生了增渗速敏,尤其是“大孔道”在注水开发中变得越来越大, 相应地储层( 尤其是高渗储层)的渗透率增高,从而加剧了注入水的“水窜”,影响油藏的开发效果。另一方面, 一些泥质含量较高的砂体,孔隙大小一般未发生变化, 甚至有缩小趋势。 在实际条件下,注水井与产出井之间由于地层的非均质性、流体的流动速度不同及岩性的差异,不同岩石中的微粒对注入速度增加的反应不同,有的反应甚微,则岩石对流动速度不敏感;有的岩石当流体流速增大时, 表现出渗透率明显下降。因此,地层的渗透率变化是受岩性、注入速度等条件限制的,可能增大也可能减小。这种孔隙度和渗透率的变化,导致了储层非均质性的加重,加大了储层开发的难度。 例如:胜坨油田二区沙二段3层为砂岩储层,泥质胶结为主,在注水开发过程中,随着注水倍数的增加,砂岩中的胶结物不断被冲刷带出,胶结物含量逐渐减少。开发初期颗粒表面及孔隙间充填较多的粘土矿物,到特高含水期,样品颗粒表面较干净,粒间的粘土矿物减少。从不同含水期相同能量带的毛管压力曲线对比也可看出,由开发初期到特高含水期, 毛管压力曲线的门限压力减小,说明最大孔喉半径增大,随着最大孔喉半径增大,流体的流动能力增强,渗透率有较大幅度提高。而沙二8层粒度细、孔喉细小、泥质含量高,随着油田注水开发,蒙脱石膨胀、高岭石被打碎等原因部分堵塞喉道,使得孔喉半径变得更小,导致了储层的渗透率降低。 储层岩性的变化 对于储层岩性的变化主要从粘土矿物和岩石骨架两个方面进行研究。 注入水对粘土矿物的作用主要有两种:水化作用和机械搬运与聚积作用。注水过程中储层内水敏性强的粘土矿物吸水膨胀,原来的矿物结构遭到破坏。因此,水驱后储层中孔道中心的粘土矿物被冲散、冲走,在微孔隙处富集。由于注入水总是沿着物性好、渗透性好的部位流动,这样就使原来粘土矿物少的部位水驱后粘土矿物变得更少,而原来物性差、分选差的部位粘土矿物含量变得更多,结果是粗孔道更加通畅,细孔道更容易被堵塞,从而使两者的差距加大。 注入水对岩石骨架的作用为溶蚀作用。虽然储层中矿物的溶解度很低,但是长期积累的效果对整个储层而言也不可忽视,溶蚀作用的结果是水淹层的孔隙结构发生变化、孔隙度增大。尤其是高渗透条带,注入介质所造成的冲刷、溶解现

储层描述基本单元为小层

储层描述基本单元为小层。 1)沉积微相描述 ①岩石相及组合 描述不同岩石相类型的沉积特征以及其组合特征。 ②测井相 依据岩心组合与测井曲线之间的对应关系,建立各类微相的测井响应模式,利用测井曲线进行全区单井沉积微相划分。 ③沉积微相 ss="MsoNo rmal" style="text-indent: 27pt; line-height: 22.5pt;">确定出沉积微相类型,并描述不同沉积微相的特点,包括岩性、沉积构造、沉积韵律等。 ④平面微相展布特征 描述微相平面展布特征,并编制出各小层的平面沉积微相图。 2)地应力及裂缝描述(裂缝油藏重点描述) ①地应力 描述地应力状况,包括最大主应力和最小主应力方向和大小。 ②裂缝描述 结合以前对裂缝的认识,分组系描述裂缝性质、产状及其空间分布、密度(间距)、开度等。 3)储层微观孔隙结构 ①孔隙类型 描述薄片、铸体、电镜观察到的储层孔喉情况,参考成因机制,确

定储层孔隙类型(原生孔、或次生孔、或混杂孔隙类型等)。并描述不同孔隙类型的特征。 ②喉道类型 确定对储层储集和渗流起主导作用的喉道类型并描述其特征。 ③孔隙结构特征参数 描述各类储层的毛管压力曲线特征,确定其孔隙结构特征参数,主要包括:排驱压力(MPa)、中值压力(MPa)、最大孔喉半径(μm)、孔喉半径中值(μm)、吼道直径中值(μm)、相对分选系数、孔喉体积比、孔隙直径中值(μm)、平均孔喉直径比等。 ④储层分类 以渗透率为主对孔隙结构特征参数进行相关分析,确定分类标准,并对孔隙结构和储层进行分类,描述各类储层的物性及孔喉特征。 ⑤储层粘土矿物分布特征 确定出储层粘土矿物的主要类型,描述其在储层中的分布特征。 ⑥储层敏感性分析 描述储层的敏感性特征。 ⑦储层评价 通过以上的储层描述对储层进行分类评价。 4)储层物性及非均质性 ①储层物性 研究储层的“四性”关系,建立储层物性参数的测井解释模型,根据模型解释储层物性参数。

储层精细地质研究进展

第28卷第2期地球科学与环境学报 Vol .28No .22006年6月 J ournal of Earth Scienc es an d Environ ment Jun .2006 [收稿日期] 2005-05-08 [基金项目] 中国科学院边缘地质重点实验室基金项目(MSGL 04-3) [作者简介] 吴诗勇(1971-),男,安徽太湖人,博士研究生,从事油田开发地质学研究。 精细地质研究现状及发展趋势 吴诗勇1,2,李自安1 (1.中国科学院广州地球化学研究所,广东广州510640;2.中国科学院研究生院,北京100039) [摘要] 水驱采油后期,油层的含水率越来越高,然而大量的可动剩余油却滞留于地下。要提高这部分油层的采收率,必须加强对储层微观非均质性的认识。精细地质研究作为一种方法,在这种背景下,便得到了快速的发展和应用。旨在对其做一个阶段性的小结,从储集层砂体几何形态、内部结构以及孔、渗空间变化特征出发,概述了精细地质研究的内容为细化开发单元、成因单元砂体的连续性和连通性描述、砂体内部建筑结构单元的划分、流动单元的研究、表外储层研究、地质建模等。并提出了今后研究发展的主要方向。为油田的可持续发展提供技术支持。 [关键词] 精细地质;成因单元;结构单元;流动单元;表外储层;综述 [中图分类号] TE 122. 2;P 618.130.2 [文献标识码] A [文章编号] 1672-6561(2006)02-0058-07Actuality and Dev elopment of Fine Ge ology WU Shi -yo ng 1,2 ,LI Z i -an 1 (1.Guangzho u Institute of G eochemistry ,Chinese Acade my of Scienc es ,Guangzhou 510640,Guangdo ng ,C hina ; 2.S ch o ol Graduate ,C hine se A cademy of Science s ,Beij ing 100039,C hina ) Ab s tra ct :At the later stage of w ater -driven ex ploitatio n ,so me proble ms appe ared ,o ne is the hig h w ater co ntent in the oil strata ,and the other is a gre at de al of surplus oil detained in the strata .To enhance rec overy ratio ,it is nec essary to have a better u nderstan d on the micro -hetero geneity of reserv oir .As a m easure to res olve these pro b -lem s ,the stu dy of fine geolo g y gets alo ng very well .B ased on the ge om etric fe atures of reserv oir ,structure an d the spatial variatio n of bore -se epage ,this paper carries o ut the followin g six aspects :①ac curate divisi on of ex -ploitation u nits ;②descripti on of continuity of genetic u nit ;③division of internal structure u nit of sand -b od y ;④investigatio n of flow unit of reservo ir ;⑤rese arch of outside -deli mited reserv oir ;⑥geolo gic m odelin g .At last ,thre e develo ping tren ds of fin ge olog y are put forward to afford so m e i de as for the future rese arches .S o it will of -fer so me effe ctive techn olo gies for the sustainable develop ment of oilfield . Ke y w ord s :f ine geolo gy ;genetic u nit ;structure unit ;flow unit ;o utside -delimited reserv oir ;review 0 引言 精细地质是储层表征的重要内容,其研究得力于石油生产的需要及相应的理论和技术的发展。 (1)20世纪80年代以来,世界一些主要产油国的油气田相继进入高成熟开发阶段,由于勘探成本 的大幅度上升,提高油气采收率便成为老油田获取 最大经济效益的一条有效途径,因而要求储层地质研究向更精细、定量化方向发展。 (2)新理论和技术的诞生,特别是计算机技术的快速发展,为储层精细描述提供了技术上的支持。 中国一些老油田自20世纪90年代以来,基本

储层

储层:凡是能够储集和渗滤流体的地层的岩石构成的地层叫储层。 储层地质学:是一门从地质学角度对油气储层的主要特征进行描述、评价及预测的综合性学科。 研究内容:储层层位、成因类型、岩石学特征、沉积环境、构造作用、物性、孔隙结构特征、含油性、储集岩性几何特征储集体分布规律、对有利储层分布区的预测。有效孔隙度:指那些互相连通的,且在一定压差下(大于常压)允许流体在其中流动的孔隙总体积与岩石总体积的比值。 绝对渗透率:如果岩石孔隙中只有一种流体存在,而且这种流体不与岩石起任何物理、化学反应,在这种条件下所测得的渗透率为岩石的绝对渗透率。 剩余油饱和度:地层岩石孔隙中剩余油的体积与孔隙体积的比值 残余油饱和度:地层岩石孔隙中残余油的体积与孔隙体积的比值 储层发育的控制因素:沉积作用、成岩作用、构造作用低渗透储层的基本地质特征:孔隙度和渗透率低、毛细管压力高、束缚水饱和度高 低渗透储层的成因:沉积作用、成岩作用 论述碎屑岩储层对比的方法和步骤: 1、依据 2、对比单元划分 3、划分的步骤 1、依据:①岩性特征:指岩石的颜色、成分、结构、构造、地层变化、规律及特殊标志层等。在地层的岩性、厚度横向变化不大的较小区域,依据单一岩性标准层法,特殊标志层进行对比;在地层横向变化较大情况下依据岩性组合②沉积旋回:地壳的升降运动不均衡,表现在升降的规模大小不同。在总体上升或下降的背景上存在次一级规模的升降运动,地层剖面上,旋回表现出次一旋回对比分级控制③地球物理特征:主要取决于岩性特征及所含流体性质,电测曲线可清楚反映岩性及岩性组合特征,有自己的特征对比标志可用于储层对比;测井曲线给出了全井的连续记录,且深度比较准确,常用的对比曲线:视电阻率曲线、自然电位曲线、感应测井曲线 2、对比单元划分:储层层组划分与沉积旋回相对应,由大到小划分为四级:含油层系、油层、砂层组和单油层。储层单元级次越小,储层特性取性越高,垂向连通性较好 3、划分的步骤:沉积相的研究方法主要包括岩心沉积相标志研究、单井剖面相分析、连续剖面相对比和平面相分析四种方法 岩心沉积相标志的研究方法是以岩石学研究为基础,可分为三类:岩性标志,古生物标志和地球化学标;单井剖面分析是根据所研究地层的露头和岩化剖面,以单井为对象,利用相模式与分析剖面的垂向层序进行对比分析,确是沉积相类型,最后绘出单井剖面相分析图;连井剖面相对比分析主要表示同一时期不同井之间沉积相的变化,平面相分析是综合应用剖面相分析结果进行区域岩相古地理研究的方法。 碳酸盐岩与碎屑岩储层相比,具有哪些特征? ①岩石为生物、化学、机械综合成因,其中化学成因起主导作用。岩石化学成分、矿物成分比较简单,但结构构造复杂,岩石性质活泼,脆性大②以海相沉积为主,沉积微相控制储层发育③成岩作用和成岩后生作用严格控制储集空间发育和储集类型形成。 扇三角洲储层特征? ①碎屑流沉积。由于沉积物和水混合在一起的一种高 密度、高粘度流体,由于物质的密度很大,沿着物质聚集体内的剪切面而运动。②片汜沉积。是一种从冲积扇河流末端漫出河床而形成的宽阔浅水中沉积下来的产物,沉积物为呈板片状的砂、粉砂和砾石质。 。③河道沉积。指暂时切入冲积扇内的河道充填沉积物。④筛积物。当洪水携带的沉积物缺少细粒物质时,便形成由砾石组成的沉积体。 碎屑岩才沉积作用:垂向加积、前积、侧向加积、漫积、筛积、选积、填积、浊积 喉道:在扩大孔隙容积中所起作用不大,但在沟通孔隙形成通道中起着关键作用的相对狭窄部分,称为喉道。孔隙结构:岩石所具有的孔隙和喉道的几何形状、大小、分布、相互连通情况以及孔隙与喉道间的配置关系。 碎屑岩的喉道类型:孔隙缩小型喉道、缩颈型喉道、片状喉道、弯片状喉道、官束状喉道 孔隙类型:原生孔隙、次生孔隙、混合孔隙 排驱压力:非润湿相开始进入岩样所需要的最低压力,它是泵开始进入岩样最大连通孔喉而形成连续流所需的启动压力,也称阀压。 成岩作用:指碎屑沉积物在沉积之后到变质之前所发生的各种物理、化学及生物的变化。 同生成岩作用:沉积物沉积后尚未完全脱离上覆水体时发生的变化与作用的时期。 表成岩作用:指处于某一成岩阶段弱固结或固结的碎屑岩,因构造抬升而暴露或接近地表,受到大气淡水的溶蚀,发生变化与作用的阶段。 成岩作用的基本要素:岩石、流体、温度、压力 孔隙水的流动方式和动力:压实驱动流、重力驱动流、滞流 碎屑岩主要的成岩作用有哪些?分别对孔隙有什么影响? 根据成岩作用对储层孔隙演化的影响,可将碎屑岩的残岩作用分为两大类:一是降低储层孔渗性的成岩作用,主要有机械压实作用和胶结作用,其次压溶作用和重结晶作用;其中机械压实作用是沉积物在上覆重力及静水压力作用下,发生水分排出,碎屑颗粒紧密排列而使孔隙体积缩小,孔隙度降低,渗透性变差的成岩作用;胶结作用是指孔隙溶液中过饱和成分发生沉淀,将松散的

低阻油层成因机理及测井评价方法综述

低阻油层成因机理及测井评价方法综述 李彬 (中国地质大学(武汉)资源学院石油与天然气工程,湖北,武汉430074) 摘要:随着油气田开发工作的不断深入,寻找油气田难度日益增加,低阻油层目前已成为我国石油勘探开发领域中最具潜力的研究对象之一。本文主要从低阻油层的特征、成因分析入手,开展了低阻油层测井识别方法定性和定量方面的研究,主要介绍了常规的低阻油气层识别方法,并且对低阻油层饱和度的定量计算模型进行了详细的介绍。对该类储层的研究以及勘探和开发具有重大的意义。 关键词低阻油层,成因机理,识别方法,饱和度定量评价模型 0 引言 随着油田勘探和开发的不断深入,泥质砂岩储层中勘探开发目标已经由原来简单的高幅度构造油气藏逐渐转向低孔低渗、低电阻率、复杂岩性和复杂储集空间等复杂油气藏,而低阻油气藏是其中最具潜力的主要研究对象之一。所谓的低阻油层可以认为是油气层的电阻率低于邻近水层或者泥岩层的电阻率,或者虽然高于两者,但是油气层的电阻率比通常所说的油气层的电阻率的范围要低,属于低阻油层[2]。由于低电阻率油层形成原因多种多样,测井响应关系也很复杂,故测井识别方法较常规油层来说,存在很大的区别。低电阻率储层在常规测井资料上表现为其电阻率值低,或与水层差别不大,造成应用测井曲线区分油水层困难。目前,国内外关于低阻油层的成因机理和评价技术方面取得了可喜的成果,将低阻油层成因机理和测井评价技术进行系统化、综合化的分析研究具有重要意义。 1.低阻油层的成因机理[1] 做好低阻油层评价工作的基础就是正确认识其形成机理。国内外关于低阻油层形成机理成果丰富,这里对其进行归纳和梳理,见表1。 除了表1中所列的常见低阻成因以外,原油性质(密度、粘度及流动性等)、油水系统、含有饱和度和测井仪器(电极距大小)等也会使油层电阻率降低,产生低阻油层。 另外,低阻油层的形成不仅有其微观的岩石物理机理,岩石物理成因揭示了低阻油气层的本质,地质条件的特殊性是低阻油气层岩石物理成因的基础。因此研究岩石物理成因与地质背景之间的关系,将会有助于低阻油气层的识别评价与预测。地质因素主要通过地质构造作用、沉积环境与沉积相带作用和成岩作用对低阻油层的形成产生影响,见表2。 由于低阻油层往往是多种因素共同作用所致,因此开展低阻油层评价时,应从上述一般机理出发,结合研究区实际开展低阻具体成因机理和测井评价技术的针对性研究。

低电阻油层评价

低电阻率储层特征测井响应分析 在读电测曲线时,我们常常根据电阻率的高低来判断油水层,甚至产生了一些定量化的模式,但是现实往往是很残酷的,就在我们一味地追求高电阻率是油层的时候,许多低阻油层与我们擦肩而过了,随着剩余油越来越少,怎样寻找那些被我们忽视的油层可能比用昂贵的成本开发次经济油藏更现实一些。 “最近我这有口井,补开一个低阻层后产量由3吨升至20多吨,使我对低阻油层有了重新认识,这是一个很大的潜力点啊。”这是一位果友说的。那么什么因素导致了油层的低阻性质呢? 综合国内外学者的研究,有以下因素可导致低电阻率油层的形成: 1)高-极高地层水矿化度刘福利等《艾丹油田油层低阻机理及解释方法研究》一文对此类油藏做出了研究总结。这类地层往往是泥质含量较小的砂岩~粉砂岩地层,其特点是由于高矿化度地层水导致地层电阻率相当低,有时比周围泥岩的电阻率还要低,但电阻率指数仍很大,一般大于4。这类低电阻率层仍可采用Archie公式计算含油饱含度,但对油层含油饱和度的下限要做细致分析。 2)围岩影响围岩的影响可引起低电阻率表现的油层,这种类型的低阻油层测井响应特征主要是受上下围岩的影响,当油层较薄,油层的厚度小于测井仪器的纵向分辨率时,电法测井响应值就会受周围围岩的影响从而表现出低电阻率。 3)高粘土含量谢然红等《低电阻率油气层测井解释方法》提出在泥质砂岩地层,泥质的附加导电性表现十分突出,成为引起电阻率下降的主导因素,其降低的幅度随着地层水矿化度的减小而增加。当泥质含量足够多且构成产状连续分布时,可转化为微孔隙发育类的低电阻率油气层。其电阻率下降的数值取决于粘土的含量和阳离子交换能力。低电阻率油层中,粘土多以蒙脱石和伊利石或伊蒙混型粘土为主。粘土分布常常呈薄膜状,充填状和桥塞的形式构成产状的连续分布,造成微孔隙发育。 4)高束缚水含量曾文冲在《低电阻率油气层的类型、成因及评价方法》中提出,高束缚水含量油气层主要是由于岩石细粒成分(粉砂)增多和(或)粘土矿物的充填富集,导致地层中微孔隙十分发育,微孔隙和渗流孔隙并存。显然微孔隙发育的地层,束缚水含量明显增大,再加上地层水矿化度的影响,其地层电阻率值可能极低,造成油水层解释困难。另外非均质性形成复杂的孔隙系统,由于微孔隙与大孔隙分布不均成为双组孔隙系统。复杂的孔隙系统由于钻井液侵入、高束缚水而引起测井电阻率低,而大孔隙部分可能有高的含油饱和度。 5)粘土附加导电性在电场的作用下,粘土颗粒表面吸附的阳离子与岩石中溶液的其他水合离子交换位置,引起导电的现象称为粘土矿物的阳离子交换。由粘土矿物的阳离子交换产生的导电性称为粘土矿物的附加导电性,粘土附加导电性是造成低阻油层现象的主要因素之一(曾文冲《油气藏储集层测井评价技术》)。在高地层水矿化度的情况下,即使阳离子交换能力为中上的粘土对地层电阻率的影响也十分有限,此时的附加导电性可忽略不计;在淡地层水背景下,当砂岩富含泥质时,由于地层水淡,泥质附加导电性上升,成为造成油气层低阻的主要因素,其电阻率降低的幅度随着地层水矿化度的减小而增加。当泥质含量足够多且构成产状连续分布时,该类低电阻率油气层转化形成复合成因的低阻油气层。其电阻率下降的数值取决于粘土含量、分布形式和阳离子交换能力(孙建孟等《低阻油气层评价技术》)。6)岩石的润湿性从岩石的润湿性来看,低电阻率油气层普遍具有亲水性或偏亲水性混和润湿的特点,这一特点通常与储集层中所含粘土矿物伊利石和蒙脱石具有较强的吸水性有关。肖亮在《国外测井技术》一文中说,当岩石骨架为强润湿性时,就会吸附大量的水分子,

储层地质学及油藏描述试题

2007-2008学年第二学期 储层地质学及油藏描述试题 专业年级 姓名 学号 院(系) 考试日期 2008年6月20日

1、请论述现代油藏描述技术特点。(20分)。 答:现代油藏描述技术的特点主要体现在一下三个方面: (1)发展单项技术水平,促进油藏描述水平的提高 不断提供和发展单项技术水平,促进整个油藏描述水平的提高。比如发展水平技术,为确定性建模提供准确的第一手资料。发展和建立最优化的数据库,从中可进行地球物理和地质建模及生产模拟。目前建立高质量的数据库,如历史拟合和建模等主题已引起世界各石油公司的关注。总之,各学科描述技术紧密适应地质描述及建模的需求发展。 (2)地质统计学在油藏描述中的应用 现代油藏描述的直接目的在于准确提供油藏数值模型,为勘探开发奠定基础。传统的油藏模型是以少量确定性参数(钻井取芯及测井),以常规统计学方法进行参数求取及空间分布内插。结果所提供模型不能准确反映地质体变化的非均质性及随机性。由于地质变量在空间具有随机性和结构化的特点,为了准确求取油藏各项特征参数,仅二十年来发展的区域化变量理论和随机模拟理论为油藏描述提供了一种新的工具,使油藏非均质性特征得以更准确地描述,可以建立较符合地下实际情况的模型。地质统计学在油藏描述中的应用可归纳为以下几个方面:一是参数估计,地址统计学的基本原理就是应用线性加权的方法对地质变量进行局部的最优化估计。二是储层非均质性研究。储层非均质性对勘探开发都有重要影响,储层模型中对非均质性的描述与表征是关键。地质统计学中的随机建模技术就是针对非均质性研究提出来的,随机技术是联系观察点和未采样点之间的桥梁。其目的是以真实和高效的方法在储层模型中引入小型和大范围的非均质性参数。三是各种资料的综合应用。油藏描述涉及多学科、多类型资料信息,如何系统的匹配使用好各种资料信息至关重要,地质统计学为此提供了许多方法,如指示克里金技术可将定性的信息进行系统编码,将定性的概念定量化。协同克里金可综合多种类型的信息,给出未采样的参数值落入任一给定范围的概率分布。通过定量回归处理出的模型与多种信息资料取得一致,而不是地质模型、地球物理模型、生产模型自成系统无法综合在一起。四是不确定性描述,静态、动态的确定性模型很难反映油藏地下复杂的变化,只有通过不确定性描述,从地质统计观点概括和综合地质模型,才能真实地反映复杂的油藏模型,而不会导致传统油藏模型把控制流体在油藏中运动的复杂地质现象过于简单化,如“蛋糕层模型”,用这种模型模拟的历史表明,往往给出了过于乐观的油藏动态预测,造成开发过程的低效益。(3)建立了多学科综合研究管理系统 ①地质、地震、测井、岩石物理、地球化学、工程(钻井、完井、开发、采油)等学科的资料及成果是油藏描述的基础,它们以各自不同的方式反映地下油藏特点。以井为出发点的测井、岩石物理、地球化学、工程等学科,能提供油藏的各种精细参数,但是在空间上的分布的尺度较小,尤其是勘探早期,探井很少,在如此稀疏的空间上所采集到的数据,难以代表整个油藏,它们的数据与油藏参数也有某种相关性,但却无法直接求出油藏各种参数的精确值。这主要是地震资料本身的分辨率不高,而且还有许多不确定性因素存在。若把这些学科的资料与成果综合起来用于油藏描述,肯定比只依靠单门学科好,所建立的油藏模型一定更为可信。 ②现阶段,油气勘探综合研究是以地质、地震、测井地球化学、油藏工程及计算机等多学科先进技术为依据。它必须通过各学科研究人员的相互配合,把各方面研究成果互相渗透、综合利用,才能提高油田勘探开发效益。目前我们在油藏描述研究中,还存在着主要依靠单一学科研究,多学科不能有机结合的问题。同国外石油公司多学科协同作战、科学严密的管理方法相比,我们的管理

低阻油层的识别方法

1、Fisher图解法:原理:将多维数据点(例如有多条测井曲线的采样点)投影到一条直线上,然后按照方差分析的思想选出最佳投影方向,使得投影后样品总体(总数据体)包含的各种类型能尽可能分开。 3、阵列感应测井 阵列深感应与深侧向电阻率的差别可以很好地指示流体性质。水层的深感应电阻率明显低于深侧向电阻率,且阵列感应负差异特征明显。气层表现为深感应与深侧向数值基本相等,而且阵列感应可能表现为正差异特征。 4、阵列声波测井 阵列声波得到的纵波、声波速度比值(或横波、纵波时差比值)可以很好地指示天然气层。在天然气层,纵波速度会降低,而横波速度基本不受影响。在含水或含油纯砂岩层段,横波、纵波时差比值是一个常数;当储层含泥质时,该比值随泥质含量的增加而增加。 5、核磁共振测井 利用核磁共振测井识别气层主要是利用天然气的极化时间及扩散系数与水的明显差别,采取不同的极化时间(等待时间TW)或回波间隔.用差谱方法或移谱方法识别气层。理论上,差谱法可以将水信号完全抵消掉,而气的信号则保留在差谱中,由此就可以识别天然气,但实际上由于受噪声的影响.这种差谱定性识别方法是不可靠的,在应用中往往需要通过复杂的时间域分析方法(TDA),实现对双等待时间测井资料的处理和解释,完成对轻烃的识别与定量评价。 7、储层参数解释模型 根据实际地质情况,建立适合于本区的储层参数解释模型。(大港板桥低阻油层的定量解释方法研究、低孔低渗储层参数解释模型的建立、低阻储层参数的测井解释、冷家油田低阻储层测井二次解释模型研究) 8、利用测井相识别低阻油气层 通过完善双孔隙度模型,提出了低阻油层的定量识别方法。(低阻油气层评价方法) 9、灰色相关分析聚类法,BP人工神经网络模式识别法 (低阻油气层识别方法研究) 11、可动水分析法 根据束缚水与可动水饱和度的相对关系识别低阻油层。 提出了基于核磁共振测井得到束缚水饱和度检验方法。(高束缚水饱和度低阻油层测井解释技术)。 12、根据低电阻率曲线的形态

A油田某油层储层精细描述方法研究

A油田某油层储层精细描述方法研究 【摘要】本文在充分调研国内某油层描述方法的基础上,综合运用现代沉积理论,以岩心资料为依据,从油层对比、沉积环境、油水分布特征等方面对A 油田某油层进行研究,研究成果对于指导某油层射孔方案编制、油田开发方案制定具有较高的应用价值。 【关键词】某油层储层描述研究 1 前言 A油田某油层为浅水湖泊—三角洲相沉积,空气渗透率一般在0.1~1.5mD 之间,孔隙度在10%~16%之间,属于低孔、特低渗储层。为降低启动压力梯度,建立有效驱动体系,提高井网控制程度,试验区采用井距300m、排距80m的大规模压裂矩形井网线性注水方式;为使井网系统面积波及系数最大,驱替效率最高,试验区井排方向采用裂缝系统方向,即北东70°方向。为了搞清某油层地质特征,从油层对比、沉积环境和油水分布等方面开展了项目研究。 2 建立垂向细分对比标准 某油层目的层地层厚度约340m,垂向划分为四个油层组。经过分析,决定GR、RLLD、RLLS、微电极、AC测井曲线作为垂向细分对比和微相识别曲线(如图1,2)。 在各级基准面旋回识别的基础上,充分利用试验井测井曲线特征进行闭合对比,将某油层细分为52个沉积单元。 3 某油层沉积环境 3.1 建立测井相模式 通过对取芯井分析,三角洲前缘亚相主要为绿色、灰绿色泥岩沉积,岩性以泥岩、泥质粉砂岩为主,三角洲分流平原相主要为紫色、紫红色砂、泥沉积,岩性以粉砂岩、泥质粉砂岩为主,岩性较三角洲前缘沉积粗。在某油层主要选取了GR、AC,RMG、RMN曲线,同时配合深浅侧向曲线,建立微相研究的标准测井相模式。根据曲线形态、韵律性、发育厚度共建立主河道砂、分流河道砂、河间薄层砂、滨湖砂坝、河间泥五种微相类型。 3.2 分析沉积环境 根据离研究区最近的C井岩心柱状综合图,结合高分辨率层序地层学,从下至上,将某油层划分为3个中期基准面半旋回。整个Y油层一组是中期基准面上升半旋回,岩心中紫红色泥岩大量存在,植物化石少,说明水体很浅,干旱

大庆油田区域储层特征认识

盆地沉积盖层自侏罗系开始,至中,新生代均有不同程度的发育,但是以白垩系,尤其是下白垩统为主,新生界厚度不大。地表均被第四系所覆盖。盆地内发现三套含油组合,起上部含油组合为黑地庙油层,分布在嫩江祖的三四中;中部含油组合为萨尔图,葡萄花和高台子油层,分布在青山口组二三段及姚家组和嫩江祖一段中;下部含油组合为扶余和扬大城子油层,分布在泉头组三四段中,油田集中在中部含油组合内。盆地沉积盖层被划分为七个一级构造单元,31个二级构造和130多个局部构造,目前所发现的油田大部分都集中在中央坳陷区内。 松辽盆地基底分别由大兴安岭华里西晚期褶皱带和吉黑华里西晚期褶皱带汇合而成。在经历了三叠纪和侏罗纪早期的抬升剥蚀后,在侏罗纪晚期由于以断裂为主的构造运动的作用,在这里产生了众多的断陷、地垒和断阶带。进入早白垩世松辽盆地沉降作用不断增强,使早期出现的分割性的小断陷扩大沟通,形成统一的松辽盆地大型沉积坳陷,至晚白垩世和第三纪,由于淤积充填而使盆地沉降速度明显减缓,坳陷渐趋萎缩。 松辽盆地是我国东北地区的大型中新生代陆相沉积盆地,面积约26×104km2,沉积地层厚度5000~6000m,全盆地分为7 个一级构造单元:中央坳陷区、西部斜坡区、东南隆起区、东北隆起区、北部倾没区、西南隆起区、开鲁坳陷区,大庆长垣是松辽盆地北部的一个二级构造单元,由喇嘛甸、萨尔图、杏树岗、太平屯、高台子、葡萄花、敖包塔7个背斜构造组成 大庆松辽盆地属于我国著名地质学家李四光同志划分的中国东部新华夏系第二沉降带,即呈北北东走向的中新生代沉降带中的一个大型沉积盆地。盆地内部总的轮廓是北部、东北部、东南部和西南部为隆起区,西部是平缓斜坡,中间是大面积的拗陷区 大庆长垣北部,基岩以上沉积了上侏罗统、白垩系、第三系和第四系的巨厚地层。各沉积岩层的层序、岩性及含油状况见图1—3。厚度最大、分布最广的是白垩系地层。根据岩性、沉积环境和生、储、盖的组合关系可划分四个沉积旋回:即登娄库组、泉头组—青山口组、姚家组—嫩江组、四方台组—明水组。各个沉积旋回之间是以不整合或沉积间断的方式相互接触的,每一个沉积旋回从下至上岩性为粗→细→粗的演变,岩石颜色(尤其是泥质岩颜色)呈浅色→暗色→浅色的变化,反映了从湖退到湖进再到湖退的完整过程。 一萨尔图油田

储层精细划分

油田进入开发后期,进一步提高采收率、挖掘剩余油潜力的难度越来越大,必须 进行精细的地层划分、对比工作。建立在地震地层学、层序地层学基础之上的高分辨 率层序地层学1995 年引入我国油气勘探领域后,其地层划分与对比方法在油田开发 中得以应用并取得了很好的效果;20 世纪60 年代,我国的石油地质工作者依据陆相 盆地多级次震荡运动学说和湖平面变化原理,在大庆油田会战中创造出了适用于湖相 沉积储层精细描述的“旋回对比、分级控制、组为基础”的小层对比技术,80 年代 中期,在小层沉积相研究的基础上,又将这一方法进一步发展为“旋回对比、分级控 制、不同相带区别对待”的相控旋回等时对比技术[56-58],使之更加适用于湖盆中的河 流-三角洲沉积,这项技术以其精细性和实用性,成为我国陆相油田精细油藏描述的 技术基础,得到了广泛应用。高分辨率层序地层对比与大庆油田的相控旋回等时对比 技术,一种理论性强,一种实用性强,均属于地层学中的精细地层划分、对比技术, 有许多相似之处,也各有其优缺点。本章首先简要介绍了高分辨率层序地层学的基本 原理和大庆油田的相控旋回等时对比技术,然后对这两种方法的作了比较,最后综合 应用两种方法,对商河油田南部沙二段地层进行了划分与对比,建立了研究区沙二段 的精细等时地层格架。 3.1 高分辨率层序地层学基本原理 层序地层学作为地层划分与对比的方法广泛应用于油气勘探的各个阶段。层序地 层学已发展成三个不同的学派,即Exxon 沉积层序、Galloway 成因层序及Cross 高分辨率层序地层学,它们已成为层序研究的三种基本方法。其共性是都与事件地层学相 关联,并且都是基于岩石地层旋回性以及相对地层格架的测定。主要差别在于旋回之 间界面的确定。Galloway 成因地层学使用了最大海(湖)泛面,Exxon 沉积层序使用 了不整合面,而Cross 的高分辨率测序地层则采用地层基准面原理。Cross 的高分辨 率层序地层与Galloway 成因地层和Exxon 沉积层序之间的差别在于前者采用二分时 间单元(地层基准面旋回),而后者采用的是三分时间单元。这三种方法各有其优缺 点,只要弄清楚用的是哪一种方法,或是在同一研究中使用几种方法都是可以的[59] 。由美国科罗拉多区矿业学院Cross 教授提出的高分辨率层序地层学理论,是近年 来新掘起的层序地层学新学派[33]。该理论经邓宏文、徐怀大等传入我国后,在我国 第三章地层的精细划分与对比 24 陆相盆地储层预测研究中发挥着重要的作用[22,60],极大地提高了陆相盆地的储层预 测精度。高分辨率层序地层学是在现代层序地层学的基础上发展起来的,它所依据的 仍然是层序地层学的基本原理。它与盆地或区域规模的层序分析不同在于,它以露头、 岩心、测井和高分辨率地震反射剖面资料为基础,运用精细层序划分和对比技术,建 立油田乃至油藏级储层的成因地层对比骨架。这里所谓的“高分辨率”是指“对不同 级次地层基准面旋回进行划分和等时对比的高精度时间分辨率,也即高分辨率的时间 -地层单元既可应用于油气田勘探阶段长时间尺度的层序单元划分和等时对比,也适 合开发阶段短时间尺度的砂层组、砂层和单砂体层序单元划分和等时对比”[24]。 以郑荣才、邓宏文两位教授为代表的高分辨率层序地层专家将高分辨层序地层的 理论运用于我国含油气盆地储层预测的实践中,极大地丰富和发展了高分辨率层序地 层学理论。高分辨层序地层应用于陆相盆地层序分析中的关键技术之一是识别和划分 不同成因的界面与不同级次的基准面旋回[20-26]。郑荣才教授根据他在辽河、胜利、长庆、大庆及滇黔桂等油田的实践,将不同构造性质的湖盆在盆地构造-沉积演化序列 中的控制因素进行分类,根据界面成因特征提出了“巨旋回,超长周期旋回、长周期 旋回、中期旋回、短期旋回、超短期旋回”的划分方案,建立了各级次旋回的划分标

史家畔油田储层地质分析

史家畔油田储层地质分析 史家畔油田位于鄂尔多斯盆地东部属于致密砂岩油藏,开发有很大的难度。本文对史家畔油田的储层地质概况进行了叙述与分析,并通过分析史家畔油田岩石学特征,对史家畔油田储层地质情况进行了全面的叙述,以求在油田地质研究方面起到抛砖引玉之效果。 标签:低渗透裂缝鄂尔多斯史家畔 0前言 史家畔油区位于子长县城北东15Km,属史家畔乡境内。勘探范围北到子洲县边界,南达昌家沟—何家石畔,西起散家坪—郝家沟,东至吴家崖—沙井沟,面积54Km2。研究其油田储层地质情况及岩石学特征将会对储层压裂改造及注水开发具有积极的指导意义。 1史家畔油田区域地质概况 瓦窑堡史家畔油区属黄土塬地貌,沟谷纵横、塬峁林立,地面海拔1050~1300m,属大陆季风性气候,气候干燥缺水,植被不发育,年降水量300~600mm,主要集中在6~9 月份。年平均气温8~12℃,无霜期170 天。沿沟顺梁有树枝状沙石路相通,其南有子(长)—清(涧)二级公路穿越,交通较为方便,石油工业是该区的龙头产业。 1.1油田地质特征 瓦窑堡油田史家畔油区构造位置处于鄂尔多斯盆地陕北斜坡的东部,主要含油层系为上三叠统延长组长4+5、长 6 油层组,其中长4+5 油层组划分为长4+51和长4+52两个油层亚组,长6 油层组划分为长61、长62、长63、长64四个油层亚组(以下简称亚组),本区大多数井的长64油层亚组未被打穿,油层厚度小于2m,研究意义不大。其中长 6 油层组中长61、长62油层组为主要含油层位。 1.2区域地层特征 根据三叠系上统延长组油气层纵向分布规律,将延长组自上而下将其划分为10 个油层组,即长1~长10。延长组的沉积格局和沉积体系的分布,毫无例外受着长期继承性整体升降运动下形成的广阔斜坡构造背景的控制。 1.3地层划分整体思路 地层的划分与对比是研究储层特征、沉积相识别等一系列工作的基础。本次在研究区地质沉积背景分析的基础上,根据生产需要及前人的研究成果,选定本