针灸室晕针应急预案演练方案(参考模板)

针灸室晕针应急预案演练方案

演练时间:2016年6月24日

演练地点:康复治疗区针灸室

演练内容:病人突发晕针应急预案

演练模式:模拟演练

一、演练组织

指挥长:岳华

负责人:岳华

参加人员:医师:王英坤高向伟

患者:李强

评审人员:王效浦郭培红

观摩人员:科室其他工作人员

二、工作职责

1、在临床工作中,遇到患者突然晕针紧急情况应立即停止针刺,将针全部起出。

2、使患者平卧,注意保暖

(1)轻者仰卧片刻,给饮温开水或糖水后,即可恢复正常(2)重者在上述处理基础上,可点按人中、内关、足三里、灸百会等穴,即可恢复。

(3)若仍不省人事,呼吸细微,脉细弱者,可考虑配合其他治疗或采用急救措施。

三、演练场景

2016年6月24日16时,淇县人民医院康复治疗区针灸室内,工作人员正在紧张有序的工作着,刚给患者李强扎上针灸针不久后,患者突然出现身体不舒服,继而出现心慌、胸闷、出虚汗、脸色发白等不适症状。陪同家属随即呼叫针灸医生。针灸医生到场后立即把针灸针拔掉。并嘱患者平卧休息,给予适当温开水。5分钟后患者恢复正常。医生随后又仔细询问患者的情况,患者没有不适的情况。经询问患者在针灸治疗时怕痛情绪非常紧张。针灸医生安慰患者及其家属这次晕针是由于患者的紧张情绪引起的,不会有其他的影响。患者及其家属表示理解。

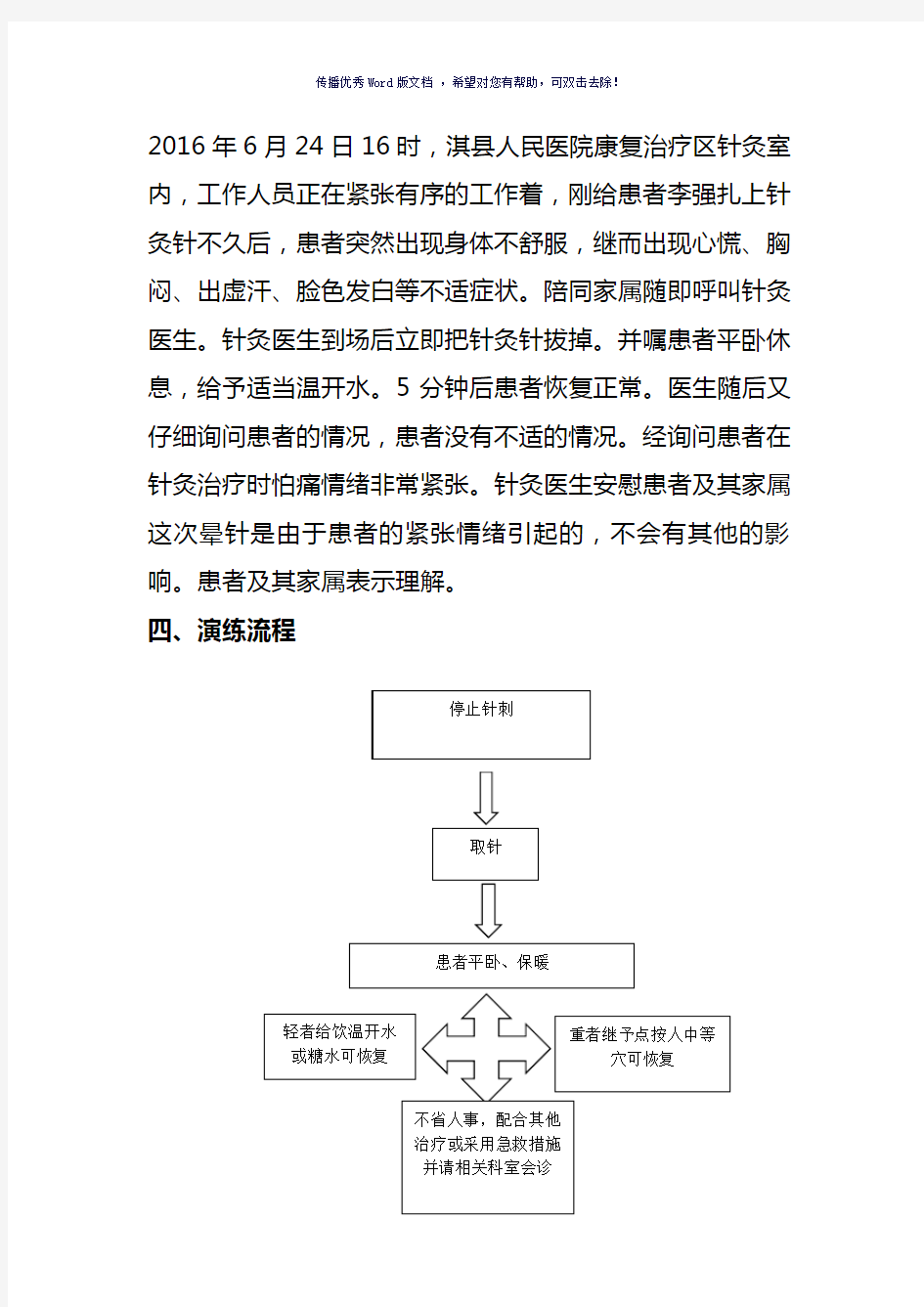

四、演练流程

康复科应急预案

康复医学科常见急症的应急预案 (一)晕针反应的应急预案及处理程序: 晕针是最常见的一种针灸不良反应,是指在针刺过程中病人突然发生头晕、目眩、心慌、恶心,甚至晕厥的现象。晕针常由于患者体质虚弱、精神紧张;或饥饿、大汗、大泻、大出血之后;或体位不当;或医者在针刺时手法过重,以致针刺时或留针时发生此证。 一、轻度晕针应迅速拔去所有的针或罐,或停止施灸,将患者扶至空气流通处躺下。抬高双腿,头部放低(不用枕头),静卧片刻,即可。如患者仍感不适,给予温热开水或热茶饮服。 二、重度晕针立即去针后平卧,如情况紧急,可令其直接卧于地板上。如必要时,可配合施行人工呼吸,心脏按摩,注射强心剂及针刺水沟、涌泉等措施。 程序:去枕平卧→针刺水沟、涌泉穴→皮下注射肾上腺素→改善缺氧症状→补充血容量→解除支气管痊孪→发生心脏骤停行心肺复苏→密切观察病情变化→告知家属→记录抢救过程→送急诊科进一步抢救。 (二)滞针 滞针时指针刺后发生的针下滞涩而捻转提插不便等运针困难的现象。具体表现为在行针时或留针后医者感觉针下涩滞、捻转、提插、出针均感困难,而病人则痛剧的状态。 滞针多因患者精神紧张,当针刺入腧穴后,患者肌肉强烈收缩;或行针不当,向单一方向捻转太过,以致肌肉组织缠绕针体;或留针时间过长而中间未行针。主要表现为,针在体内捻转不动,提插、出针均感困难;若勉强捻转,病人常痛不可忍。发生滞针时,对精神紧张者,可延长留针时间,循按针穴周围皮肤,若仍不能缓解者,可在针穴旁再进一针。单向捻转所致者,向相反方向捻回,并用刮柄、弹柄法,使缠绕的肌纤维回释,即可解除滞针。做好患者的解释工作,行针时避免单向捻转,若用搓法则应注意与提插配合,则可避免肌纤维缠绕针身而防止滞针的发生。 (三)断针 断针即对病人实施针灸治疗时,针灸针折断于患者肌肤内的现象。 [原因]针具质量欠佳,针身或针根有剥蚀损坏;针刺时,针身全部刺入;行针时,强力捻转提插,肌肉强烈收缩或患者改变体位;滞针和弯针现象未及时正确处理。 [现象]针身折断,残端留在患者体内。

针灸异常情况包括晕针课稿

针灸异常情况包括晕针、滞针、弯针等,希望大家好好学习, 能帮助您考试成功. 一、血肿 血肿是指针刺部位出现皮下出血而引起的肿痛。 原因 针尖弯曲带钩,使皮肉受损,或刺伤血管所致。 现象 出针后,针刺部位肿胀疼痛,继则皮肤呈现青紫色。 处理 若微量的皮下出血而局部小块青紫时,一般不必处理,可以自行消退。若局部肿胀疼痛较剧,青紫面积大而且影响活动功能时,可先做冷敷止血后,再做热敷或在局部轻轻揉按,以促使局部瘀血消散吸收。 预防 仔细检查针具,熟悉人体解剖部位,避开血管针刺,出针时立即用消毒干棉球按压针孔。 二、皮肤灼伤(起泡) 施灸后,局部皮肤出现微红灼热,属于正常现象,无需处理。如因施灸过量,时间过长,局部出现小水泡,只要注意不擦破,可任其自然吸收。如水泡较大,可用消毒的毫针刺破水泡,放出水液,或用注射针抽出水液,再涂以烫伤油等,并以纱布包敷。如用化脓灸者,在灸疮化脓期间,要注意适当休息,加强

营养,保持局部清洁,并可用敷料保护灸疮,以防污染,待其自然愈合。如处理不当,灸疮脓液呈黄绿色或有渗血现象者,可用消炎药膏或玉红膏涂敷。 三、滞针 滞针是指在行针时或留针后医者感觉针下涩滞,捻转、提插、出针均感困难而病人则感觉剧痛的现象。 原因 患者精神紧张,当针刺入腧穴后,病人局部肌肉强烈收缩;或行针手法不当,向单一方向捻针太过,以致肌肉组织缠绕针体而成滞针。若留针时间过长,有时也可出现滞针。 现象 针在体内,捻转不动,提插、出针均感困难,若勉强捻转、提插时,则病人痛不可忍。 处理 若病人精神紧张,局部肌肉过度收缩时,可稍延长留针时间,或于滞针腧穴附近进行循按或叩弹针柄,或在附近再刺一针,以宣散气血,而缓解肌肉的紧张。若行针不当,或单向捻针而致者,可向相反方向将针捻回,并用刮柄、弹柄法,使缠绕的肌纤维回释,即可消除滞针。 预防 对精神紧张者,应先做好解释工作,消除患者的顾虑。注意行针的操作手法和避免单向捻转,若用搓法时,应注意与提插法的配合,则可避免肌纤维缠绕针身而防止滞针的发生。

针灸情况的处理和应急预案

针灸异常情况的处理与应急预案 1.晕针:初诊病员体质虚弱,精神过于紧张,或劳累、空腹、大泻、大出 血后、或针刺手法过重,体位不当等均可引起晕针反应。晕针时,病人突然出现头晕眼花、出冷汗、胸闷、恶心、心慌、面色苍白等症状,严重者可拥有晕厥、四肢厥冷、血压下降、脉细欲绝等症状。 发生晕针反应,应立即出针,让患者平卧,头部稍低,以温开水或糖水,一般静卧片刻即能恢复。严重者刺人中。涌泉、足三里、内关、灸百会、关元等穴,必要时配合其她应急措施。 为了预防晕针反应,医生对初诊病人要接触其顾虑,防止其精神过分紧张。选穴不易过多,手法不宜过重,并尽量采取卧位针刺。对劳累、体弱、病后患者,应先休息片刻再行针刺。针刺过程中,医生应随时观察病人的表情及面色,发现晕针先兆,及时处理。 2.滞针:滞针常由病人精神过分紧张而致肌肉强烈收缩,行针时捻动 幅度过大肌纤维缠绕针身所致。滞针表现为针体在体内捻转提插滞涩、困难,甚至不能出针。 医生用手指在滞针部位轻轻叩打,使紧张地皮肤与肌肉缓解,如因单向捻动幅度过大,可将针向相反方向捻转,待针体松动后即可出针。 对初诊病人针前做好解释工作,同时针刺手法要轻巧,捻动幅度不要太大,更不要单向捻转过紧。 3.弯针:弯针就是由于病人在留针过程中,突然变动体位,也可由于操 作手法不熟练,用力过猛所致。因针身弯曲在病人体内,可风针柄改

变了原来的刺入方向,捻动与出针均感到困难,病人感觉疼痛。 医生在处理弯针现象时,要顺着弯针方向,边捻转边将针取出,不可用力拔针。若由于病人体位变动造成的弯针,令病人恢复原来的体位即可。 要让病人采取舒适的体位后再针刺;针刺时手法要轻,指力均匀; 刺后告诉病人不要变动体位,这样就可有效地预防弯针。 4.折针:折针最易发生在根部。如果针具质量欠佳,针体被腐蚀生锈, 或针刺手法过重,病人因强刺激而肌肉突然收缩等,均可引起断针。 折针时,如果针身残端露于皮肤之外,应告诉病人不要变动体位,用镊子下压残针周围皮肤,使针体暴露,再用镊子夹出。如残针完全陷入皮肤,针尖到达对侧皮下,可揉按断端针孔,使针从另一端透出皮肤,随之拔出。如以上方法均不能取出者,应采取手术方法,将针取出。 针刺前,医生对针具应仔细检查,针刺时手法宜轻柔,针身不可全部刺入体内,针后告诉病人不要变动体位,均可有效的预防折针。 5.刺伤重要脏器:在重要脏器体表进针过深可伤及脏器,而发生医疗 事故。刺伤胸壁与肺脏,可造成外伤性气胸;刺伤脑脊髓,尤其就是延髓(在哑门、风府穴部位进针过深),可危及生命;刺伤肝、脾、肾可造成肝出血、脾出血、肾出血,甚至发生出血休克;刺伤胆囊、膀胱、胃。肠,可导致腹膜刺激症与急性腹膜炎;刺伤周围神经根、干,可造成神经炎;刺伤皮下血管,可造成皮下出血等等。 对于上述种种针刺意外,应及时处理、抢救危重病人,应请专科医生

康复科应急预案13931

康复科应急预案13931 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

康复医学科常见急症的应急预案 (一)晕针反应的应急预案及处理程序: 晕针是最常见的一种针灸不良反应,是指在针刺过程中病人突然发生头晕、目眩、心慌、恶心,甚至晕厥的现象。晕针常由于患者体质虚弱、精神紧张;或饥饿、大汗、大泻、大出血之后;或体位不当;或医者在针刺时手法过重,以致针刺时或留针时发生此证。 一、轻度晕针应迅速拔去所有的针或罐,或停止施灸,将患者扶至空气流通处躺下。抬高双腿,头部放低(不用枕头),静卧片刻,即可。如患者仍感不适,给予温热开水或热茶饮服。 二、重度晕针立即去针后平卧,如情况紧急,可令其直接卧于地板上。如必要时,可配合施行人工呼吸,心脏按摩,注射强心剂及针刺水沟、涌泉等措施。 程序:去枕平卧→针刺水沟、涌泉穴→皮下注射肾上腺素→改善缺氧症状→补充血容量→解除支气管痊孪→发生心脏骤停行心肺复苏→密切观察病情变化→告知家属→记录抢救过程→送急诊科进一步抢救。 (二)滞针 滞针时指针刺后发生的针下滞涩而捻转提插不便等运针困难的现象。具体表现为在行针时或留针后医者感觉针下涩滞、捻转、提插、出针均感困难,而病人则痛剧的状态。 滞针多因患者精神紧张,当针刺入腧穴后,患者肌肉强烈收缩;或行针不当,向单一方向捻转太过,以致肌肉组织缠绕针体;或留针时间过长而中间未行针。主要表现为,针在体内捻转不动,提插、出针均感困难;若勉强捻转,病人常痛不可忍。发生滞针时,对精神紧张者,可延长留针时间,循按针穴周围皮肤,若仍不能缓解者,可在针穴旁再进一针。单向捻转所致者,向相反方向捻回,并用刮柄、弹柄法,使缠绕的肌纤维回释,即可解除滞针。做好患者的解释工作,行针时避免单向捻转,若用搓法则应注意与提插配合,则可避免肌纤维缠绕针身而防止滞针的发生。 (三)断针 断针即对病人实施针灸治疗时,针灸针折断于患者肌肤内的现象。

晕针或晕血的预防及处理

晕针或晕血的预防及处理 一、发生原因: 1.心理因素:在接受抽血时,由于情绪过度紧张、恐惧、反射性引起迷走神经 兴奋,血压下降,脑供血不足而发生晕针或晕血 2.体质因素:空腹或饥饿状态下,患者机体处于应急阶段,通过迷走神经反射, 引起短暂血管扩张,外周阻力下降,血压下降,脑血流量减少,发生晕针。 3.患者体位:坐位姿势下接受抽血发生晕针,其原因可能与体位和血压有关。 坐位时下肢肌肉及静脉张力低,血液蓄积于下肢,回心血量少,心输出血量少,收缩压下降,影响脑部供血 4.疼痛刺激:尤其是较难抽血的病人,反复操作对皮肤神经末梢产生刺激,引 起强烈疼痛,全身神经高度紧张,反射性引起小血管扩张,血压下降,脑供血不足,发生晕针。 5.个体差异:个别人见到血产生恐惧等紧张情绪,反射性引起迷走神经兴奋, 血压下降,脑供血不足而发生晕针或晕血。 二、临床表现 晕针或晕血发生时间短,恢复快,历经2~4分钟 1.先兆期:患者多有自述头晕眼花、心悸、心慌、恶心、四肢无力 2.发作期:瞬间昏倒,不省人事,面色苍白,四肢冰凉,血压下降,心率减慢, 脉搏细弱 3.恢复期:神志清楚,自诉全身无力,四肢酸软,面色由白转红,四肢转温, 心率恢复正常,脉搏有力 三、预防及处理 1. 要消除患者的焦虑紧张情绪和害怕心理,进行心理疏导,做好解释工作,有陪伴者可在患者旁边扶持协助,给患者以心理安慰,教会病人放松技巧,尽可能做到身心放松,减轻疼痛与不适 2. 与患者交谈。了解患者的基本情况,分散患者的注意力 3. 协助患者取适当体位、姿势,以利机体放松,尤其是易发生晕针或晕血患者可采取平卧位 4. 熟练掌握操作技术,操作应轻柔、准确,做到一针见血,减少刺激 5. 注意观察病情变化,发现晕针或晕血时及时处理 6. 发生晕针或晕血时,立即将患者抬到空气流通处或吸氧。坐位患者立即改为平卧位,以增加脑部供血,指压或针灸人中、合谷穴。口服热开水或热糖水,适当保暖,数分钟后即可自行缓解。老年人或有心脏病患者,防止发生心绞痛,心肌梗死或脑部疾病等意外。 摘自吴欣娟主编-《临床护理技术操作并发症与应急预案》,人民卫生出版社,2011年5月第一版。 济医附院检验科 2011年11月20日

康复中心应急预案

青龙县肢体残疾康复及健康指导中心 应急预案 (一)晕针反应的应急预案及处理程序: 晕针是最常见的一种针灸不良反应,是指在针刺过程中病人突然发生头晕、目眩、心慌、恶心,甚至晕厥的现象。晕针常由于患者体质虚弱、精神紧张;或饥饿、大汗、大泻、大出血之后;或体位不当;或医者在针刺时手法过重,以致针刺时或留针时发生此证。 一、轻度晕针 应迅速拔去所有的针或罐,或停止施灸,将患者扶至空气流通处躺下。抬高双腿,头部放低(不用枕头),静卧片刻,即可。如患者仍感不适,给予温热开水或热茶饮服。 二、重度晕针 立即去针后平卧,如情况紧急,可令其直接卧于地板上。如必要时,可配合施行人工呼吸,心脏按摩,注射强心剂及针刺水沟、涌泉等措施。 程序:去枕平卧→针刺水沟、涌泉穴→皮下注射肾上腺素→改善缺氧症状→补充血容量→解除支气管痊孪→发生心脏骤停行心肺复苏→密切观察病情变化→告知家属→记录抢救过程→

送急诊科进一步抢救。 (二)滞针 滞针时指针刺后发生的针下滞涩而捻转提插不便等运针困难的现象。具体表现为在行针时或留针后医者感觉针下涩滞、捻转、 提插、出针均感困难,而病人则痛剧的状态。滞针多因患者精神紧张,当针刺入腧穴后,患者肌肉强烈收缩;或行针不当,向单一方向捻转太过,以致肌肉组织缠绕针体;或留针时间过长而中间未行针。主要表现为,针在体内捻转不动,提插、出针均感困难;若勉强捻转,病人常痛不可忍。发生滞针时,对精神紧张者,可延长留针时间,循按针穴周围皮肤,若仍不能缓解者,可在针穴旁再进一针。单向捻转所致者,向相反方向捻回,并用刮柄、弹柄法,使缠绕的肌纤维回释,即可解除滞针。做好患者的解释工作,行针时避免单向捻转,若用搓法则应注意与提插配合,则可避免肌纤维缠绕针身而防止滞针的发生。 (三)断针 断针即对病人实施针灸治疗时,针灸针折断于患者肌肤内的现 象。 [原因]针具质量欠佳,针身或针根有剥蚀损坏;针刺

针灸晕针的处理

针灸晕针的处理 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

晕针 原因:心理因素,在接受注射时,由于情绪过度紧张,恐惧,反射性引起迷走神经兴奋,血压下降,脑供血不足而发生晕针,体制因素:空腹和饥饿状态下,劳累疲倦时,患者集体处于应激阶段,通过迷走神经反射,引起短暂的血管扩张,外周阻力下降,血压下降,脑血流量减少,从而发生晕针。患者体位:采取平卧位注射时,几乎无晕针情况发生,而发生晕针患者均坐位姿势下接受注射,其原因可能与体位和血压有关,坐位时,下肢肌肉及静脉张力低,血流蓄于下肢,回心血量少,心输出量少,收缩压下降,因而影响了脑部供血,使晕针发生率大于平卧位。 临床表现:晕针发生的时间短,时间2-4分钟, 先兆期:患者多自诉头晕眼花,心悸心烦,恶心呕吐,四肢无力症状。发作期:瞬间昏倒,不省人事或意识恍惚,面色苍白,四肢冰凉,血压偏低,心率减慢,脉搏细弱。恢复期:神志清楚,自述全身无力,四肢酸软,面色由白转红,四肢转温,心率恢复正常,脉搏有力。晕针重的可以见3期典型发作症状,轻的可以直接进入恢复期。 与迷走神经兴奋亢进、短暂性脑供血障碍密切相关,属于反射性血管迷走性昏厥,自主神经调节功能差,是发生晕针的基础,过强刺激是发生晕针的诱因。对于有晕针倾向的患者,要消除其焦虑紧张情绪和害怕心理,进行心理疏导,做好解释与安慰工作。有陪伴的可在患者旁边扶助,给患者心理安慰,教会病人放松技巧,尽可能做到身心放松,减轻疼痛与不适,或播放音乐等以分散病人注意力。与患者交谈,了解患者的基本情况,勿饥饿劳累、疲倦、剧烈运动后等机体处于应激状态下进行注射,可稍适休息,进餐后进行注射。协助病人取适当体位,姿势,以利于机体放松,尤其易发生晕针的患者可采用平卧位。 熟练掌握操作技术,注射应准确、操作应轻柔,特别是静脉穿刺应尽量准,减少因反复穿刺而造成患者的紧张、害怕心理,减少刺激,同时注射几种药物时,应注意先注射刺激性较弱的药物,然后再注射刺激性较强的药物,而且进针要深。 采用无痛注射法,如进针时紧崩局部皮肤,快速刺入局部,注射时按压无痛穴。注射后注意观察病情变化,发现晕针及时处理。 发生晕针,立即将患者抬到空气流通处或吸氧,坐位患者立即改为平卧位,以增加脑部供血量。指压或针灸人中、合谷穴;口服热开水或热糖水,适当保暖,数分钟后即可自行缓解,安慰患者,严禁以扶持方法搬动患者,可采用1人抱2人抬或平车搬动患者,以免因体位关系加重脑部缺血。使晕针加重,老年人或有心脏病人,防止发生心绞痛、心肌梗死或脑部疾病等意外。对于个别过敏体质患者应做好应急措施,准备好急救药物,以防意外发生。

针灸情况的处理和应急预案

针灸异常情况的处理和应急预案 1.晕针:初诊病员体质虚弱,精神过于紧张,或劳累、空腹、大泻、 大出血后、或针刺手法过重,体位不当等均可引起晕针反应。晕针时,病人突然出现头晕眼花、出冷汗、胸闷、恶心、心慌、面色苍白等症状,严重者可拥有晕厥、四肢厥冷、血压下降、脉细欲绝等症状。 发生晕针反应,应立即出针,让患者平卧,头部稍低,以温开水或糖水,一般静卧片刻即能恢复。严重者刺人中。涌泉、足三里、内关、灸百会、关元等穴,必要时配合其他应急措施。 为了预防晕针反应,医生对初诊病人要接触其顾虑,防止其精神过分紧张。选穴不易过多,手法不宜过重,并尽量采取卧位针刺。对劳累、体弱、病后患者,应先休息片刻再行针刺。针刺过程中,医生应随时观察病人的表情及面色,发现晕针先兆,及时处理。 2.滞针:滞针常由病人精神过分紧张而致肌肉强烈收缩,行针时捻 动幅度过大肌纤维缠绕针身所致。滞针表现为针体在体内捻转提插滞涩、困难,甚至不能出针。 医生用手指在滞针部位轻轻叩打,使紧张地皮肤和肌肉缓解,如因单向捻动幅度过大,可将针向相反方向捻转,待针体松动后即可出针。 对初诊病人针前做好解释工作,同时针刺手法要轻巧,捻动幅度不要太大,更不要单向捻转过紧。

3.弯针:弯针是由于病人在留针过程中,突然变动体位,也可由于 操作手法不熟练,用力过猛所致。因针身弯曲在病人体内,可风针柄改变了原来的刺入方向,捻动和出针均感到困难,病人感觉疼痛。 医生在处理弯针现象时,要顺着弯针方向,边捻转边将针取出,不可用力拔针。若由于病人体位变动造成的弯针,令病人恢复原来的体位即可。 要让病人采取舒适的体位后再针刺;针刺时手法要轻,指力均匀;刺后告诉病人不要变动体位,这样就可有效地预防弯针。4.折针:折针最易发生在根部。如果针具质量欠佳,针体被腐蚀生 锈,或针刺手法过重,病人因强刺激而肌肉突然收缩等,均可引起断针。 折针时,如果针身残端露于皮肤之外,应告诉病人不要变动体位,用镊子下压残针周围皮肤,使针体暴露,再用镊子夹出。如残针完全陷入皮肤,针尖到达对侧皮下,可揉按断端针孔,使针从另一端透出皮肤,随之拔出。如以上方法均不能取出者,应采取手术方法,将针取出。 针刺前,医生对针具应仔细检查,针刺时手法宜轻柔,针身不可全部刺入体内,针后告诉病人不要变动体位,均可有效的预防折针。 5.刺伤重要脏器:在重要脏器体表进针过深可伤及脏器,而发生医 疗事故。刺伤胸壁和肺脏,可造成外伤性气胸;刺伤脑脊髓,尤

针灸晕针的处理修订版

针灸晕针的处理修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

晕针原因:心理因素,在接受注射时,由于情绪过度紧张,恐惧,反射性引起迷走神经兴奋,血压下降,脑供血不足而发生晕针,体制因素:空腹和饥饿状态下,劳累疲倦时,患者集体处于应激阶段,通过迷走神经反射,引起短暂的血管扩张,外周阻力下降,血压下降,脑血流量减少,从而发生晕针。患者体位:采取平卧位注射时,几乎无晕针情况发生,而发生晕针患者均坐位姿势下接受注射,其原因可能与体位和血压有关,坐位时,下肢肌肉及静脉张力低,血流蓄于下肢,回心血量少,心输出量少,收缩压下降,因而影响了脑部供血,使晕针发生率大于平卧位。 临床表现:晕针发生的时间短,时间2-4分钟, 先兆期:患者多自诉头晕眼花,心悸心烦,恶心呕吐,四肢无力症状。发作期:瞬间昏倒,不省人事或意识恍惚,面色苍白,四肢冰凉,血压偏低,心率减慢,脉搏细弱。恢复期:神志清楚,自述全身无力,四肢酸软,面色由白转红,四肢转温,心率恢复正常,脉搏有力。晕针重的可以见3期典型发作症状,轻的可以直接进入恢复期。 与迷走神经兴奋亢进、短暂性脑供血障碍密切相关,属于反射性血管迷走性昏厥,自主神经调节功能差,是发生晕针的基础,过强刺激是发生晕针的诱因。对于有晕针倾向的患者,要消除其焦虑紧张情绪和害怕心理,进行心理疏导,做好解释与安慰工作。有陪伴的可在患者旁边扶助,给患者心理安慰,教会病人放松技巧,尽可能做到身心放松,减轻疼痛与不适,或播放音乐等以分散病人注意力。与患者交谈,了解患者的基本情况,勿饥饿劳累、疲倦、剧烈运动后等机体处于应激状态下进行注射,可稍适休息,进餐后进行注射。协助病人取适当体位,姿势,以利于机体放松,尤其易发生晕针的患者可采用平卧位。