关于日军师团以及甲乙丙丁的疑问

早前宫泽说甲种师团等于常设师团是说法是扯淡当时是爪机没有说清楚现在说明一下

日军早期甲师团乙师团丙师团均为常设师团,日清战争以后随着陆军实力增强,日军将当时全国12个常设师团分成甲乙丙三类,甲师团有个54门大炮的33制炮兵联队和1个18门野战重炮的33制野战重炮兵大队

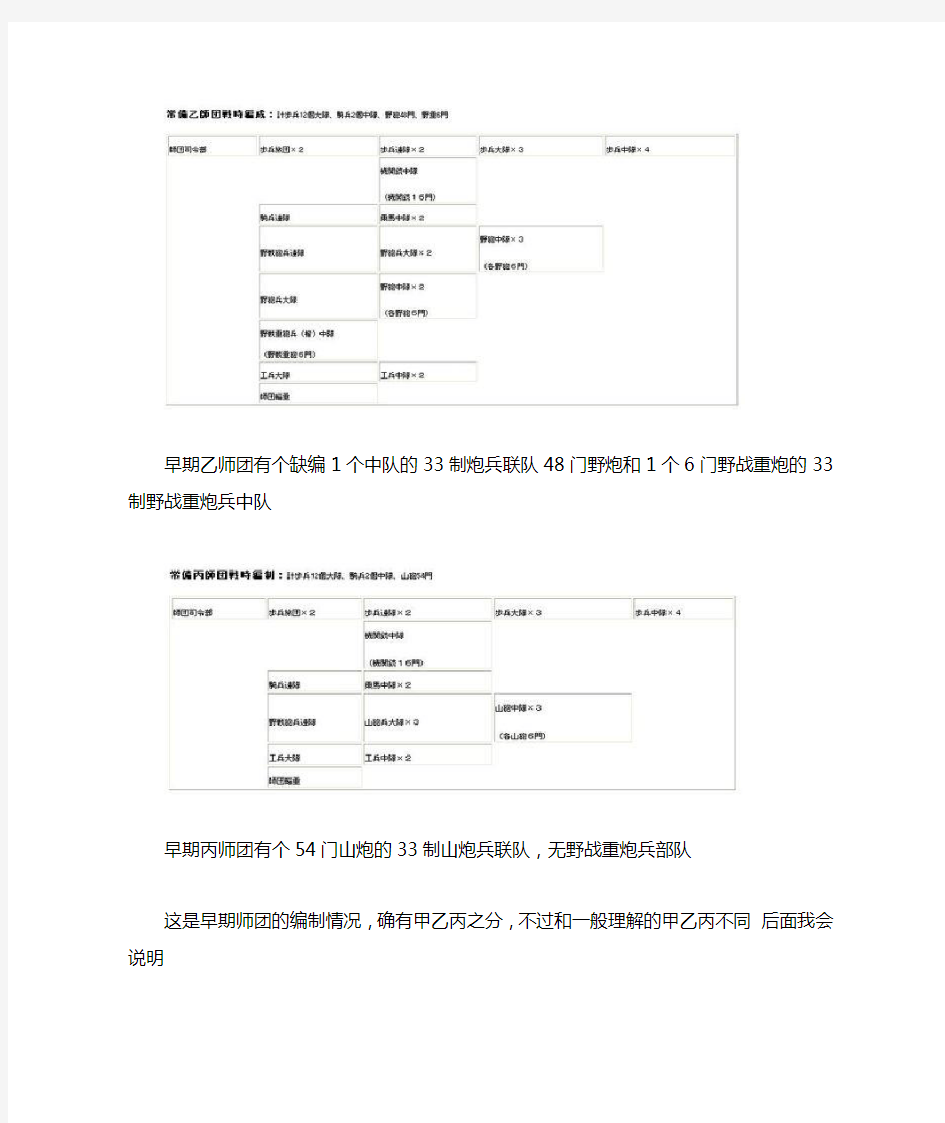

早期乙师团有个缺编1个中队的33制炮兵联队48门野炮和1个6门野战重炮的33制野战重炮兵中队

早期丙师团有个54门山炮的33制山炮兵联队,无野战重炮兵部队

这是早期师团的编制情况,确有甲乙丙之分,不过和一般理解的甲乙丙不同后面我会说明昭和时期起初常设师团不分甲乙丙,后来把战斗力相对弱的预备师团和复活师团称乙,再后来所有的4单位师团以及三单位师团,只要是野战用途师团有炮兵联队都称做甲师团,无炮兵联队只有炮兵队的野战师团为乙师团,非野战任务驻屯师团为丙师团,纯粹治安用途师团为丁师团

海洋师团为3联队制师团,辖1个炮兵联队,属于甲师团,不是什么丁师团

此前宫泽就说过,甲乙丙的划分主要看部队任务性质以及炮兵情况如第27师团,武汉作战时期是野战师团辖支那驻屯炮兵队(清一色96式150榴弹炮)以及山炮兵第27联队,支那驻屯战车联队,这是不折不扣的甲师团。但武汉作战结束后调到河北东部驻屯,那时支那驻屯战车队,支那驻屯炮兵队,转为新的炮兵与战车单位,第27师团改为驻屯地守备任务,这时就是丙师团,而后来又入满洲参加关特演承担对毛子战备任务,这时就又是甲师团,1944年重新入关参加大陆打通作战此时还是甲师团

甲乙丙丁的划分不是看常不常设,主要看任务性质和炮兵编制所以日军师团等级是会变化,不同时期都不一样

23师团属于边境警备师团,担负驻屯任务。驻屯任务就是丙师团,有炮兵单位也是丙师团,野战战备才是甲师团或乙师团所以主要还是看任务,炮兵单位不是最主要的

日军有步兵联队的师团也不一定有炮兵单位,没有步兵联队的师团也未必就没有炮兵单位,不过总的来说,如果没有步兵联队只有步兵大队,他的炮兵单位一般不会是炮兵联队,多数是大队性质,如是野战战备任务,一般是乙师团

2旅团制师团辖8个独立步兵大队,有的辖炮兵队有的没有,有炮兵队的属于乙师团

1886-1889年日本陆军省次官桂太郎、参谋次长川上操六主持兵制与军备改革,1888年

废除六镇台设置第1-6师团,日本陆军师团的历史由此延续到1945年日本战败投降。

1、1888-1915年组建第1-20师团与近卫师团,1925年第13、15、17、18师团复员撤销

后,第1-12、14、16、19、20师团与近卫师团是日本陆军的17个“常设”师团。

2、1937年7月发动全面侵华战争至1938年6月组建侵华“特设”师团第101、104、

106

、108、109、110、114、116师团,“复活”第13、18师团(亦有资料称第13、18师团与

下段之第15、17师团为“特设”师团)。

3、1937年9月-1938年6月7个早期三联队师团:独立混成第11旅团在华北扩编为第26

师团,中国驻屯兵团改编为第27师团,1938年4月4日在本土以常设师团留守部队组建第15

、17师团及新建第21、22、23师团;除第23师团外均参加了对中国关内的侵略作战。

4、1939年在本土组建三联队第32-41师团共10个,原计划用于中国关内占领地警备。

5、1939年10月开始施行四联队师团改三联队制,至1943年3月以抽出步兵联队组建第

24、25、28、29、30、31师团;1940年11月抽出联队与台湾混成旅团组建第48师团、1942

年4月抽出联队与珲春驻屯队组建第71师团。

6、1940年7月确定13个师团为“满洲永久驻扎师团”,以其中8个原常设师团的留守人

员在本土组建第51-57师团作为“新常设”师团。

7、1943年3月-1944年1月在日本以独立步兵群(Independent Infantry Group)为

基干组建6个师团:第42、43、46、47、61、49师团。

8、在中国关内组建20个两旅团制师团:1942年2月-1943年5月由独立混成旅团扩编第

58、59、60、62、63、64、65、68、69、70师团。1944年7月-1945年4月由独立步兵旅团

或其它人员组建第114(二次)、115、117、118、129、130、131、132、133、161师团

。

B)W2^ } Q H

x ]

9、1944年4月-1945年2月由驻防岛屿的独立混成旅团或守备部队组建11个师团:台湾

第50、66师团,千岛群岛第91、89师团,南库页岛第88师团,马来第94师团,小笠原群岛

第109师团(二次),菲律宾第100、102、103、105师团。

10、1944年5月始在中国东北、朝鲜由留守师团及守备部队组建27个师团就地驻防:

1944年东北第107、108(二次)、111、112、119、120师团;1945年朝鲜第121、96、

150、160、320、137师团;1945年1月东北第79、122、123、124、125、126、127、128

师团;7月东北第134、135、136、138、139、148、149师团。“8.15”时该27个师团均隶

属关东军。

11、1943年始在本土组建、从未调出本土三岛的50个师团:1943年近卫第1师团;

1944年第44、72、73、77、81、84、86、93师团、近卫第3师团;1945年“本土决战动员

”组建40个师团(番号见本文第三节)。至“8.15”时这50个师团隶属第1、2总军。日军

大本营将本土三岛防卫与北方防卫分开筹划。1944年2月在北海道组建的第5方面军防卫对

象是苏军,其部队参与了远东战役,而担任本土防卫的第1、2总军组建于1945年4月,没有

地面作战经历。

远东战役爆发后的8月10日日军大本营下令在中国东北编组第158师团,实际未执行。

以上总计173个师团:战前17个师团,战争期间组建156个师团,其间第109、114师团

于1939年复员撤销、第101、106、108师团于1940年复员撤销,1944年第29、43师团在马

里亚纳作战覆没撤销番号,1945年第24、62师团在冲绳作战覆没撤销番号,至“8.15”时

有164个师团。“8.15”时日本陆军兵员550万,其中在海外有240万。在缅甸、菲律宾、新

几内亚、所罗门群岛、俾斯麦群岛、马鲁古群岛、中太平洋各岛、日本西南诸岛作战以及远

东战役遭受打击而残缺不全甚至濒临溃散的诸多师团,因番号尚存均包括在164个师团之内

七七事变前的17个“常设”师团为四联队制,辖2个步兵旅团4个步兵联队12个步兵大队,师团直辖炮兵、骑兵、工兵、辎重兵4个特科联队(有的师团还辖有野战重炮兵旅团、骑兵旅团,开战后解除)以及卫生队、野战医院、病马厂、兵器勤务队、通信队。师团属炮兵联队分为野炮兵联队与山炮兵联队两种,分别以装备75毫米以上加农炮、75毫米以上榴弹炮为主。与步兵联队不同,特科联队下属是大队或中队,联队长大佐或中佐。侵华战争开始后编组的10个“复活”与“特设”师团沿用原有编制方式惟骑兵联队可能缩小为骑兵大队

或搜索队,队长中佐军衔(例如第13师团重组时设骑兵第17大队,1940年又缩为骑兵队)特科联队只有4个

1937年9月从第26师团始新编步兵三联队制师团,辖一炮兵联队。从1943年3月组建第

61师团开始有的三联队师团只辖炮兵队(队长中佐)。至1945年7月组建三步兵联队一炮兵

联队师团70个、三步兵联队一炮兵队师团6个共76个

1943年5月由近卫混成旅团扩编的近卫第1师团沿用战前四联队制,惟不设步兵旅团司

令部

1944年4月组建的千岛第91师团辖2个步兵旅团12个独立步兵大队及战车第11联队3个炮

兵队

1944年5月组建的父岛第109师团、1945年2月组建的择捉岛第89师团各由2个混成旅团

组成,每旅团辖2个步兵联队6个独立步兵大队,第109师团辖重炮兵第9联队

1945年组建朝鲜第150、160师团与“本土决战动员”组建本土三岛40个师团中的24个“沿岸配备师团”辖4个步兵联队、速射炮队或火箭炮队或炮兵队共2个,但确认完成编组的

只有14个师团;40个师团中的16个“机动打击师团”有三步兵联队以及野炮兵或山炮兵联

队、迫击炮联队、速射炮队、机关炮队各一,但实际只有8个师团完成编组

日文资料除《昭和二十年的中国派遣军》外并无完整的“甲、乙、丙、丁种

师团”表述,但有甲编成师团或甲师团编成、甲等师团、重装备师团、重师团等说,且涵义多有不一致的情形。考虑到1942年后日军全部24个两旅团八步兵大队师团中的20个在中国关内编成,推测甲、乙、丙、丁之说可能仅存于中国派遣军,且无文件规定的准确涵义。前期之区分依据大抵是编成原因,后期区分之依据大抵是编制类型且以兵员、火力因素为主。

1940年日军大本营确定是时关东军第1、8、9、10、11、12、14、23、24、25、28、

29师团外加第16师团(尚在本土,以后未执行)为“满洲永久驻扎”师团。次年4月日苏中立条约签订,双方出发点本是暂求边境无事,6月德国突袭苏联后日军大本营作攻苏准备,以“关特演”再调入第51、57师团。8月终于决定停止攻苏企图、实行南进侵略,却还担心苏联进攻满洲,关东军部队并未因南方作战而调走。到1943年6月又先后调入或组建第71、27师团共15个精锐师团(第51师团于1941年9月调中国关内),使关东军的实力达于顶点。

从1944年2月始到1945年初这15个师团全部调出,关东军实为彻底换血

可以看到,关东军实力达到顶峰是43年6月,共有15u个师团之前还以为是43年开始调出,实际是44年2月,15个师团全部调出,远东战役的关东军是临时编成之说是正确的此外日军师团还分出战师团和留守师团

日本陆军编制的特点是基本作战单位类型多,不仅师团分为4等,师团之下又有独立混

成旅团、独立步兵旅团、机动旅团、海上机动旅团、警备旅团、独立警备队等,这与其作战

地域广大、作战时间长、作战任务各异有关。中国派遣军序列尤其体现于此,独立步兵旅团

、独立警备队编制类型仅设置于中国关内。其中最低一层的独立警备队因具有固定编制,其

任务不止是长期占领地的治安,亦能参与军级野战行动。例如1945年3月芷江作战驻长沙的

第2独立警备队、老河口作战驻邓县的第14独立警备队,都是战场梯次配置的最后一级。

另外,日军师团的人数也比比较复杂常设4连队制师团平时编制人数11000多,战时完全动员可以达到2万2至2万5 需要说明的是不是所有常设师团都经过完全动员,第四师团就只有半动员,人数任何时期都不超过1万2千人

二战日本军装

二战时期日本军服大全 2008-12-22 16:16 1931年9月18日入侵中国东北 左为日本陆军少校,穿的是风衣。 中为日本关东军“抗联讨伐队”的下士,头戴棉帽。右为日本关东军二等兵,身穿防雪衣。

1932年进攻中国山海关关内 左为日本陆军关东军上校 中为日本陆军关东军中将 右为日本关东军铁道卫戍一等兵,手持“十一式”(歪把子)轻机枪。

入侵蒙古人民共和国的日本关东军 左为日本陆军防化兵,手戴防化手套,左手拧着一件防化服。 中为日军上尉战车长,头戴皮制防撞帽,军衔表示在胸口。 右为日本陆军军事工程局少将局长,其领章为为工程兵的褐色领章。

入侵中国东部,凇沪会战中。 左为日本陆军中国派遣军二等兵。 中为日本陆军中国派遣军军曹,头系日本国旗的带子,手中在摇着一面带红穗边的太阳旗。看来,是著名的第5师团。 右为日本海军第三舰队的海军陆战队列兵,日本第三舰队在二战期间主要承担对中国沿海和江河的占领,是当是中华民国海军的对手,1931年1·28上海抗战中就是由盘距在上海的日本第三舰队的海军陆战队挑起的。

1938年入侵中国南部(湖北西,云南北) 左为日本陆军炮兵少校,其领章为黄色。 中为日本陆军步兵中校,其军衔表现在领章上,兵种设在胸口上的倒山字型胸章,红色为步兵。 右为日本陆军上校,头戴类似二战时泰国军队的头盔,军服为田野绿,能更好适应中国南方的环境色。

1945年,在中国中原战场(河南,安徽,江西全境)。 左为日本陆军上校,手拿微型军用地图,绣口一道绿杠,三颗黄星。 中为日本陆军少将,绣口三道绿杠,一颗黄星。 右为日本陆军一等兵,头戴镶有黄色五角星的“90式”钢盔,手持一挺“99式”轻机枪。

二战时期日军师团编制简介

日军的一个师团,最初完全仿制德国一个师的编制,约1.8万人,师团是基本单位,它有多种编制。但是后来随着战事的变化,作了多次改动,有的扩大,有的缩小,分为很多等级。 师团历程 抗战初期 在抗战爆发时,日军有十七个常设师团是日军的常备军。编制为四单位制,即师团下辖二个旅团。 抗战中期 抗战中期,随着正面和敌后两个战场展开,日军为适应不同战斗规模的需要,把师团分为甲、乙、丙、丁四种等级: (1)甲种师团:又称挽马师团,辖2旅团(每旅团2个步兵联队),工、骑、炮、镏各一联队,共8个联队,加上一师团部、两旅团部的非战斗人员共28200人。 (2)乙种师团:又称驮马师团,由于后期马匹不足,在甲种师团的标准上压缩了骑兵联队,改为大队(个别不设骑兵)。辖2旅团(每旅团2个步兵联队),工、炮、镏各一联队,共7个联队,加上一师团部、两旅团部的非战斗人员共24400人。 (3)丙种师团:由混成旅团扩编,辖3个步兵联队,工、炮各一联队,一般有5个联队,加上师团部的非战斗人员约15500人。 (4)丁种师团:也是由混成旅团扩编,只辖3个步兵联队,其他兵种只有大队或中队编制,约11000人。由于机动灵活,主要用于扫荡八路军的华北根据地。 (5)独立混成旅团:与师团一样是独立的战略单位,一般有2-3个步兵联队,其他兵种的人数比丁种师团还少,大约有6000-8000人。承担辅助的战略任务。 太平洋战争爆发之后、日军又编组了两旅团制师团。师团下辖两个步兵旅团,旅团辖四个步兵大队、步兵大队辖四个步兵中队与一个机枪中队(八挺重机枪)。师团无炮兵、仅直辖工兵队、辎重队与通讯队,总人数为11980人。 抗战后期 到了一九四四年、日军又将师团分为甲乙丙三种(此时己无四单位制师团了)。甲种师团有两类、一类为原有的常设师团、总人数为2.1万人,拥有三十六门 75mm山炮或野炮。一类为原有的特设师团与三单位制师团,总人数为1.8万人。乙种师团也是三单位制师团、只是没有炮兵联队与骑兵(搜索)联队,总人数为1.4万人。丙种师团即两旅团制师团。同

二战日本兵力资料(1)

二战日本兵力资料 1937年,日本总人口7063万,其中役龄男子1693万,可供征兵的人数约占役龄男子的56.2%,约1000万。 综合来看,日本陆军兵力,1937年100万,到1940年150万,而1941年因开辟南方战场,增至51师团220万,有11师团40万投入南方战场;1941年海军兵力35万。而1942年日本陆海军总兵力迅速扩充到600~700万。1941年日本陆军航空部队和海军航空部队大致分别都为3500架飞机,至1943年陆军航空部队扩充至10000架。 1941年南方作战时兵力配备,估算为:陆军,师团数+旅团数=兵力(万):国内4+11=23;朝鲜2+0=6;东北13+19=58;中国关内23+20=89;南方11+2=35;留守10+0=30。总计陆军241万。另海军35万。由于南方作战不利,中国东北和关内有陆军被抽调补充至南方战场;但是陆军的大部分仍被留于中国,其中中国关内为主,主要为防御对峙。陆军航空部队在中国关内很少,主要用于支援南方作战和东北防御,可见此时在中国关内无进攻企图。 日军在二战后期,陆军兵力分布大概为中国派遣军3军35师团100万,东北关东军2军24师团70万,朝鲜关东军9师团<20万,太平洋和南方军50师团100万。从兵力消耗来看,中国派遣军被歼灭50万,伤退100万,前后投入250万;关东军基本无消耗。日军各战场陆海军合计死亡200万。日本投降总兵力700万,其中陆军160余师团,大致为中国关内和东北200万(基本为陆军),南方被困100万(陆海军),国内部队400万(多临时组建)。 日本陆军有效战斗部队在南方与太平洋战场和中国关内战场的死亡人数大致相当,中国关内对日作战的贡献可认为1/4。 日本陆军甲种师团2.4万,乙种师团1.8万,丙种师团1.3万。 参考资料: A 1937年7月7日.日本帝国主义在北平附近制造了震惊中外的“卢沟桥事变”,向中国军队展开了全面进攻。接着,日本即按其既定的战略计划,大量向我国增兵,并在国内和我国东北地区迅速扩充军队,源源不断地开进我国华北、华中地区。至1937年底,日本陆军由七.七事变前的17个师团(不含台湾军及非步兵师团部队)扩充为24个师团(不含台湾军及非步兵师团部队),其中部署于国内3个师团、朝鲜1个师团,部署于我国东北5个师团,在我国华北、华中地区参加作战的有16个师团。 日军侵占徐州后,大本营将原定1939年攻占广州、武汉的作战提前到1938年秋进行。大本营对军事部署作了调整,将全部陆军编为34个师团、6个独立混成旅团、3个独立守备队、1个骑兵集团。将侵华的“临时航空兵团”改编为“航空兵团”,新编成华北方面军飞行队。上述兵力的部署:除皇家师团、近卫师团、第11师团驻国内、第19师团驻朝鲜外,其余全部用于对中国的侵略战争。计驻中国东北(满洲)的有8个师团(第1、2、4、7、8、12、23、104师团,其中第104师团归大本营直辖)、1个独立混成旅团、3个独立守备队;驻华北的有9个师团(第5、14、20、21、26、108、109、110、114师团)、4个独立混成旅团、1个骑兵集团、1个飞行队;驻华中的有14个师团(第3、6、9、10、13、

二战日军的详细编制

一、小队 步兵小队辖一个机枪组(二挺轻机枪)、一个掷弹筒组(二个掷弹筒)和二个步枪组。每挺轻机枪编制四人(指挥官、射手、两名携弹药的副射手),每具掷弹筒编制两人。小队人数在50到70之间。到1945年,步兵小队仅有一挺轻机枪与一个掷弹筒。 步兵炮小队,两门70mm步兵炮。 二、中队 步兵中队辖三个步兵小队,人数在194到250人之间。 日军的一个标准的步兵中队(181人)包括:一个19人的中队部:中队长,执行官,3个军士,4个卫生员,军官的勤务兵,司号员,8个通信员),3个前述54人的小队。 三、大队: 日军一个标准的1100人编制的大队包括:30人的大队部,一个110人的运输中队(大车和骡马),有的大队将所属的运输中队合并到联队里。 四个前述的步兵中队(一些只有3个); 一个174人的机枪中队(14人的中队部和3个机枪小队,1个弹药小队),每排4挺重机枪,总数12挺(有的连只有8挺); 一个55人的炮小队(1个10人的小队部,1个15人的弹药班,两个15人的炮班各装备1门70mm九二式步兵炮),极少的部队配备一个122人的炮中队(包括一个27人的弹药小队,两个31人的炮小队各装备2门步兵炮)。在这些少量的炮中队中,极幸运的一些可以分到20MM反坦克枪的部队,可以编成4个24人的装备2挺反坦克枪的小队,这种情况下,弹药小队要扩充为39人。 四、联队: 日军的一个标准的3800人的联队包括一个54人的指挥部;一个121人的运输队(大车和骡马),携带联队部和直属各中队一日份的给养以及可能配属师的野战厨房;一个81人的弹药排携带一日份的弹药。 三个步兵大队; 一个122人的炮兵中队,包括一个25人的中队部, 1个观察班,一个31人的弹药小队,三个31人的炮小队(各有2个15人的炮班,装备1门70mm九二步兵炮)。极少数联队有一个364人的炮兵大队,编两个170人的中队,各4门炮。 联队属反坦克中队有122人:20人的中队部,21人的弹药小队,3个33人的炮小队(各有两门37mm反坦克炮)。 通信中队有一个电话小队(4到6个电话班,每班3部电话,一个交换机),一个无线电小队(5到8台电台),在战斗中电话和电台配属到各大队和各直属队。 联队的卫生系统配备很薄弱,联队只有2名医生和2名卫生员,大队有3名医生和四个卫生员,中队有四个卫生员。

二战美日军事实力对比

太平洋战争前美日两国的国力和军事力量的对比。 1941年太平洋爆发前,日本工业产值为90亿美元,美国是2000多亿美元。日本年产钢 580万吨,年产弹药可达50万吨,美国产钢3300多万吨,工业潜力再开展前却没有激活. 美国参战后,在其经济实力的支持下武器生产能力大增,到1943年已经成为盟军军火的主 要供应者到1945年,美军总兵力达到1050万人其军事工业的规模已经发展到可以年产飞机4万架,坦克2万辆的水平,二战时美国共生产8万辆坦克,有近4万辆是位于底特律的克莱斯特工厂生产的M4谢尔曼坦克. 美国的综合国力仍远高于日本。这里简单的举例一组数据: 1、美国的国民收入是日本的7倍 2、美国的钢铁产量是日本的5倍 3、美国的煤炭产量是日本的7倍 4、美国的汽车产量更是日本的80倍 此外,美国工厂的现代化和自动化水平要高于欧洲和日本,美国人的生产管理是当时世 界上最先进的,两方面结合起来,美国工人的人均生产力是世界上最高的。日本已经基本无潜力可挖掘,日本在太平洋战争开始前国内的军事、经济以达到顶峰,也就是说如果日本不能利用现有的力量迅速消灭对手,那么进入消耗战后,日本必败无疑。 军工生产:1941-1945年日本共生产了航母17艘、战列舰2艘、巡洋舰9艘、驱逐舰63艘、潜艇147艘。而在同一时期美国生产了航母(包括护航航母在内)131艘、战列舰10艘、巡洋舰48艘、驱逐舰355艘、护卫舰498艘、潜艇203艘。仅从数量上我们就可以看出日美在生产能力上的差距,小日本整个二战期间仅仅建成了63艘驱逐舰而美国在同一时期却有七百四十余艘反潜舰艇建成下水

日美双方作战飞机年产量对比:盟国不仅在飞机数量上占了上风,而且在战争中不断推出新型飞机,到了战争后期美军的飞机性能已经远远优于日军。反观日本,在整个二战期间基本上都在使用‘零’式或其改型。‘零’式从很多方面来说确实是一种非常优秀的战斗机,但是到了1943年其性能已经明显落后于美国的新机型(由于日军轻视对飞行员的保护,只注重飞机性能,过量采用木质材料与蒙皮,‘零’式在被击中后很容易起火燃烧,导致机毁人亡)。在美国生产的飞机中约有97810架是多引擎轰炸机(双发或四发),而日本仅仅生产了15117架(基本上是双发机)。因此,无论是从飞机生产数量上,或是从飞机总载荷上看,两国之间的差别都非常之明显。 由于工业基础和技术能力上的差距,太平洋战争期间日本陆军根本谈不上机械化,其重型装备供给量与实际需求之间差距甚远。 1941-1945年,日军只生产了604门口径大于105毫米的野战火炮和70-105毫米口径火炮6512门,而同一时期美国却生产了重炮7803门,其他中型口径火炮27082门。1941-1942年,日本将坦克生产列入了A 级(即最高级别),但由于科技水平和生产工艺的落后,日本只生产了中型坦克1065辆,轻型坦克1024门。而美国却生产了中型坦克24997辆,轻型坦克4052辆。要指出的是,二战时期日本的中型坦克无论是火炮威力还是装甲厚度都只能相当于盟军的轻型坦克。由于日军坦克在战斗中的表现欠佳,到了1943年坦克的生产被降到了D级。日本不但缺少坦克,车辆也是日军的软肋,日本车辆生产在顶峰时为1941年的47901辆,而美国在1943年的汽车生产量却达到了621502辆。 除了重型装备,其它武器日本的生产数量也是严重不足。1941年底日本的武器库足够装备103个师团,陆军战斗序列有51个师团和59个旅团。战争初期陆军的武器弹药的产量和消耗量大体相同,但随着战争规模的不断扩大,军队数量急剧增,而日本的武器弹药保有量却没有明显的增加。1943年日本陆军规模从240万人升到310万人,美国则从415万人激增到了889万人。到战争结束时日军的武器弹药虽然可以装备104个师团,但其战斗序列却达到171个师团,这还不包括日本大量的准军事人员。 1940年统计,日本本土人口7314万,虽然强征了大量中国和朝鲜劳工,但并不等于这样腾出来的本国人力就能形成战斗力强的部队。事实上,太平洋战争前6个月日军在东南亚和南太平洋的胜利正是依靠多年积累的精锐部队。1944年日本有1335万名女性劳动力,但其中的780万人从事的是农业和林业工作,只有225万人参加工业及军工生产。而美国1941年就有1460万名妇女参加工业生产。

还你二战真实的日本陆军

屏幕上看到的日军总是显得那么二,荧幕上这样的敌人不但侮辱了对手,同时也是对抗战的国共双方的侮辱。今借强人的文章还大家一个真实的日本陆军,也诉说下对国共抗日将士不屈斗争精神的钦佩。最重要的是让大家正视日本和我们自己,让我们清楚自己面对的是一个怎样的日本,一个怎样的民族。思考自己的弊端和优点,总结战争中我们被激发的潜力和暴露的不足。 二战日军步兵战术(一) [ a618 ] 于:2009-08-30 20:51:25 当前有许多热播的影视节目描述战争故事,穿插了许多战斗场面。这些战斗场景是作为全剧亮点编排的,其摄制成本也是高于一般戏份,但实际上多为戏中最大的败笔。这其中最大的原因,就是编导人员缺乏最基本的军事及历史常识。 例如《亮剑》的开场戏: 曰军一个联队合击我军李云龙一个团,战斗起始于我军依壕坚守,日军攻击。不知出于什么原因,剧导开始恶搞。他先让我军参谋人员盛赞日军最高指挥官军事教育背景,然后让日军未经炮火准备, 甚至还没有设置压制火力,就发动步兵密集队形的冲锋。李团长一声令下,我军长短枪一齐开火,百米开外的日军被打得人仰马翻。类似的场景几乎可以在绝大多数抗战剧中见到。这是对我军前辈英烈们的污蔑,也是对历史无知的歪曲,因为人们会讲同这么烂的军队打,还搞出八年抗战,我们的父辈可真够无能的。 照这样的打法,冲来百十来个小鬼子根本不够李团填牙缝的,而且这样的冲击搞上三五次,双方兵力对比会反转,介时谁消灭谁都很难讲,这样算来一个联队千余鬼子敢合击李团简直是军事恶搞。然而所有知道抗战史及我军军史的人都知道, 如果我八路军一个团被日军一个大队(1/3个联队)缠住就十分危险; 被一个联队合击, 损失过半就是个很好的结局了。为什么会这样? 这与敌我装备、单兵技战术及战术指挥水平有关。 抗战时期八路军一个主力团应有轻机十挺,重机一至三挺,轻迫一至五门,平射炮(山步炮)一至二门.但是炮弹奇缺, 一般所有口径炮弹总数不会过百。重机枪配弹不会多于六百,轻机枪配弹不会多于五百;而步枪配弹不会多于三十。土八路的团编制从人数上讲比较乱, 少至八百, 多至五仟都称一团。一般主力团都在二千五至三仟左右。但其中许多人的火器太差, 不能算火力; 这些人的作用是分散敌人火力及白刃战。 李云龙团是个军分区主力团,应配轻机九至十二挺;重机一;轻迫一至五门.配发常备弹药大约为主力团之1/3至2/3强。全团总兵力应在一千二至二千左右。 日本驻华派遣军每联队(驻地军)辖一个联队司令部,一个联直(110人),一个炮排(两门92山),一个重机连(92重机十二挺),一个运输排(四辆中卡),以及四个步兵中队。每个中队辖三个小队,每小队辖三个班,每班步兵九.轻机一,掷弹筒一.通常每中队另加有一门轻迫或重机.由于日军控制了战区交通线,故而没有弹箹限量。日军步兵携弹在50至200之间。低于20则可再行补给。日军一个联队的火力超出我军三至伍倍.考虑装备因素,抗战前半期日军单兵战力比红军老兵略强,较之一般八路军平均水平则高很多.一个日军联队战力大体相当于两个师(6个团). 日军攻坚战法效法西方而超越英美(至少在1943年底以前如此).讲究侧翼攻击.联队攻击时,

日军编制

二战初始日军师团下有旅团。下辖4至9个联队(团)到了后期采用三联队(团)。二战初的师团长一般是中将衔。后期大部分是少将了。此外,日军的师团也分等级的。 1.班:日军每班13人,包括班长、4名机枪射手和8名步枪兵。有一挺轻机枪,编制四人(指挥官、射手、两名携弹药的副射手),这四人是配备自卫手枪的,在战斗中有时也携带步枪(机枪射手除外);其余八名步枪兵,每人一支单发步枪。特别加强的部队中,加强班会多配置一个两人携带的50毫米掷弹筒。 2.小队:日军的一个小队有前述编制的三个班和一个装备三个掷弹筒的掷弹筒班。共54人。 3.中队:日军的一个标准的180人的步兵中队包括:一个19人的中队部:中队长,执行官,3个军士,4个卫生员,军官的勤务兵,司号员,8个通信员),3个前述54人的小队。 4.大队:日军一个标准的1100人编制的大队包括:30人的大队部,一个110人的运输中队(大车和骡马),有的大队将所属的运输中队合并到联队里。四个前述的步兵中队(一些只有3个);一个174人的机枪中队(14人的连部和3个机枪排,1个弹药排),每排4挺重机枪,总数12挺(有的连只有8挺);一个55人的炮排(1个10人的排部,1个15人的弹药班,两个15人的炮班各装备1门70mm九二式步兵炮),极少的部队配备一个122人的炮连(包括一个27人的弹药排,两个31人的炮排各装备2门步兵炮)。在这些少量的炮连中,极幸运的一些可以分到20MM反坦克枪的部队,可以编成4个24人的装备2挺反坦克枪的排,这种情况下,弹药排要扩充为39人。 5.联队:日军的一个标准的3800人的联队包括一个54人的指挥部;一个121人的运输队(大车和骡马),携带团部和直属各连一日份的给养以及可能配属师的野战厨房;一个81人的弹药排携带一日份的弹药。三个步兵大队;一个122人的炮兵中队,包括一个25人的连部,一个观察班,一个31人的弹药排,三个31人的炮排(各有2个15人的炮班,装备1门70mm九二步兵炮)。极少数联队有一个364人的炮兵大队,编两个170人的中队,各4门炮。联队属反坦克中队有122人:20人的连部,21人的弹药排,3个33人的炮排(各有两门37mm反坦克炮)。通信中队有一个电话排(4到6个电话班,每班3部电话,一个交换机),一个无线电排(5到8台电台),在战斗中电话和电台配属到各大队和各直属队。联队的卫生系统配备很薄弱,联队只有2名医生和2名卫生员,大队有3名医生和四个卫生员,中队有四个卫生员。 6.师团:日军的师属单位主要有:3个步兵联队,一个野战炮兵联队,一个侦察联队,一个工兵联队,一个运输联队,通讯队。野战炮兵联队编制2322人,

二战日军步兵战术(二)

战日军步兵战术(二) 河里真是有能人,各位回贴均有道理。在扛铁牛之前, 先回一下各位的置疑。 先回有关编制的问题,河友目光犀利,一眼就发现了问题, 为什么联队下面没有大队呢?”这个与日本军制有关。二战中的日本军队不设战略预备兵源,日军大本营象个不生产备件的汽车厂,即产即销。一个个的师团、旅团顺应战略需求而生,在前线应战役需要频繁重组,而战役结束后又没有个归建的制度,从而使日本军、师团、旅团至联队各级编制极其混乱(又曰灵活)。这样做有许多好处,而战损较大时弊端更大。日军组织一场战役时,经常从各占领区的驻军中抽调,而且经常不还建,久而久之日军干脆在原编制上加个形容词(乙、丙、丁、守备役等),从而一劳永逸地“解决” 了不归建产生的一些问题。前文中提到的联队编制是老找到的最小的联队,这个属乙种守备联队,多见于驻防于战线大后方或险要地区。这种联队实际上就是一个加强了火力 重机及山炮)的大队,之所以挑这么个编制,就是要给李云龙团能够炮击日军联司并突围而去一个有一点历史依据的可能性。事实上,日军在对我晋察冀地区的扫荡中的确常 用此类编制,日军在晋察冀的大队编制经常只有600?800 人。这个作法相对于我八路军及新四军化整为零、深入敌后的策略有很大威胁;而在正面战场上,日军联队编制基本就如各位所述。 如果硬讲李团能在抗战初期从齐装满员的日军常规联队(大约是5000 多人至少9 倍于我的火力)即成合围圈中没伤筋骨地突围出来,这就突破了文学范畴,达到了YY 的境界。 日本人在二战中相当于班的建制确是分队,这是从日文中来的。老A 用班而不用分队是有用意的,往后看各位自然会明白。

文(一)所提及的防守反击战术是晋察冀的八路在五一大扫荡结束半年后总结并推荐的一系列战术之一,其缺点就是对守军全体指战员素质要求甚高,的确不是随便一支部队就能打出来的,稍有不慎就有灭顶之灾;其优点则很简单——如果正确实施,这是于强敌合围中,使自已损失最小且予敌以最大杀伤的战术,其成功原因简单说就是利用了日军弱点,细节以后再讲。 现在扛铁牛。 战中的日本军是一支军事一流强悍却非常畸形的军队,它的强大不同于任何其他一流强国。苏、德、美、英陆军的强大是全方位的,从单兵素养到战略战术,从军事装备到后勤补给,每一项上都各有千秋。日本陆军战略很烂但战术很强,装备很烂但使用很得法;除此之外日本军队,尤其1943 以前的日本军队有一个远超西方列强的世界第一强项——步兵基本战术。在同等后勤条件下,不配装甲兵及其它兵种支援,在任何一种地形条件下,日军步兵可以打败任何一支同等数量的军队(TG 的八路除外)!当然,加上装甲兵,日本就不行了。为什么呢?二战初期,日本步兵基础技战术及作战效能是世界第一。 砖头来了,那为什么日军在哈勒欣河谷被苏军打得那么惨?原因很多,但基本是技术兵器,特别是有效便用的装甲集团,是那个战役的决定性因素。 砖头又来了,那为什么日军在太平洋战场上被美国打得大败呢?答案就点专业了,日本人在太平洋上是败在海空军上的。 事实上,在美军没掌握彻底的海空优势的绝大多数战役中,美陆战部队鲜有胜例,但多数是溃败及至全灭之局。这一点美国人看得清楚讲得明白——决胜于海上。日军陆战能力在太平洋战争中前期,基本上可讲是所向披糜,在菲律宾、马来西亚、新加坡,蝗军势如破竹地消灭了所有美、英战略力量,若不是中途岛海战大败,澳大利亚也危矣。

二战中日军战死人数

先看战果。我国大量书籍宣称,八年抗战中国牵制了日本陆军主力,歼灭日军133万,占日军二战总损失195万的70%。这是中国战胜日本、中国是抗日主战场的主要依据。 只要不是傻子就知道这个数字是假的,什么样子的军队能被打残70%还有抵抗能力,即便是日军的精锐师团,战损率达到25%之后也会立马崩溃。这别说中国派遣军了。歼灭日军133W,算一下每天500,国军双方称歼灭日军几十人的战役即为大捷。脑残了吗?我就是要告诉世人真实的历史。但我们只要仔细研究这两个数字就知道,尽管这两个数字都来自日本书籍,却是偷换概念计算出来的。日军在中国损失133万,是个累计数,包含了死亡和受伤两个数据。这里要谈一下军事常识。战争的损失,一般只统计绝对损失数(死亡),只有某场战役才统计伤亡数。因为二战中主要交战国军队的伤员75-80%能重返前线,因此往往造成重复计算。正如一些老红军多年身经百战受伤几十次,如进行累计就有会出现几十人受伤,实际受伤的只是一个人。所以战争损失只统计绝对损失(死亡)。那么日军在中国战死多少呢?据日本自己统计,二战中日军总计战死185万人(另截止投降时有10万残废伤员,这就是195万这个数字的由来),其中在中国八年战死40万人。也就是说,中国八年抗战击毙日军数只占日军二战死亡总数不到22%。我们的历史书用日军在中国的死亡数和累计受伤数去和日军绝对损失总数对比,就得出了70%这个障眼法。 其余日军死在哪里?看一看日本书就知道,有18万多日军被英联邦军队击毙在缅甸(含中国远征军击毙1万多日军这一战果),9万日军在中国东北被苏军击毙(主要是诺门坎和苏联出兵东北两场战役)。也就是说,约有120万日军在太平洋战场被美军击毙,占战争中日军死亡总数的64%。 1931年关东军发动“九一八”事变侵占全东北,东北的抗日力量主要有两支。一支是东北义勇军,最高峰达到30万人,但在关东军打击下,30年代上半期已

不堪回首的二战【二战时期的五支军队】

不堪回首的二战【二战时期的五支军队】 一、德军 虽然是战败国,但德国人是二战真正的主角。试问天下谁敢同时挑战苏美英三巨头,只有德国。这很有点象三英战吕布,要是单打独斗,他们都不是德国的对手。德国军官团的素质是当时世界公认最高的,他们很多是容克贵族后裔,有职业军人的家庭背景.德军坚韧的性格、严谨的作风、钢铁的意志、骑士的风骨使他们成为了世界上最强悍的军队。德军几乎从来都是用劣势兵力向敌人发动进攻,并一次次地取得伟大的胜利。德国陆军最辉煌的时刻有两个,一个是闪击西欧的战役,曼施坦因计划战胜了马其诺防线,德国人边旅游边占领了整个法国;二是对苏联的闪击攻势,在开战的前6个月,德军发动了四大歼灭站。其中的基辅战役全歼了苏联西南方面军,光俘虏苏军就达66万人,是人类历史上最大的合围战。到1942年初,苏军被歼灭500万人,其中被俘360万人。整个二战,被俘的苏军超过了550万。呵呵,难怪德国人要建奥斯维新,得养活他们啊。 相对于德国陆军来说,德国空军被广为诟病。里宾特洛甫就认为德国失败的原因之一就是德国空军的无能。实际上德国对空军的建设确实重视不够,空军司令戈林又是个草包。但是德国空军的战斗力绝对是无与伦比的,世界上最伟大的飞行员是德国人。世界第一王牌飞行员哈特曼一个人就击落了352架敌机,这还不算他击毁在地面的敌机(美国人有击毁一架敌机就在飞机上画颗星的习惯,如果哈特曼也如此,恐怕他的飞机画满了都不够)。二战期间,德国前20名王牌飞行员击落的敌机总数超过了2000架,恐怖啊!而德国王牌轰炸机飞行员霍夫曼一个人就击毁了500多辆敌人的坦克,按照当时的标准,这些坦克足够装备2个半坦克师。苏联人对他恨之入骨,曾悬赏击落他,但他一直活到了战后。 德国的海军比较弱小,不是英美的对手。但德国的潜艇却大大的有名,邓尼茨的狼群是所有英国运输船队的厄梦。德国弱小的海军能够和英国在大西洋对垒多年,并能屡屡重创英军,这本身也是个奇迹了。 1937年全面抗战爆发时,德国人总结了双方的战斗力得出结论:一个德国师足以抵挡日军三个师团,一个日军师团足以抵挡国军三个军。这个结论根据实战检验是基本正确的。幸亏中国离德国远,否则…… 二、苏军 毫无疑问,苏联红军是二战中击败德军的主力。俄罗斯民族骠悍的性格,富于进攻的传统,不怕牺牲的精神,和极强的耐力是他们致胜的法宝。骨子里,俄国人还是鞑靼人.当500万军队被歼灭的时候,所有人都认为苏联快完了,但俄

二战时期军队编制

二战时期共军,国军,美,日,德军队建制 共军的建制 以八路军为例,1936年八路军改编时共有3个师9个旅,加后勤共有4.5万人。其中,115师最多有1.5万人,120师和129师各约1.3万人。国军的建制 1936年,由于日寇谋我日甚,国民党不得不进行抗战的准备工作,便开始整军,整军的编制分为两种:1935年整理师编制与1936年调整师编制,打算在3-4年时间内整 编60个甲种调整师,与60个乙种整理师。 甲种调整师编制为师辖二个旅四个步兵团,一个骑兵团,一个炮兵团,工兵、辎重各 一营,特务、卫生、通讯各一连,计有13854人,马3508匹,步枪6127支,轻机枪254挺, 重机枪75挺,迫击炮24门,步兵炮24门,野战炮36门,但到抗战爆发为止,只有20个师被编制为调整师,其中仅教导总队达到了该编制,其余部队为每师1万1千人,步骑枪 3800支,轻重机枪328挺,各种火炮与迫击炮共计46门,掷弹筒43个。 乙种整理师编制为两旅四团制。师有山炮营,装备卜福斯75毫米山炮12门;战防炮

连,装备奥地利百禄式47毫米战防炮4门;及工兵营、特务营、通讯连、骑兵连、 野战医院各一个。旅直辖部队为迫击炮连、(120毫米炮4门)、工兵连、特务连、 通讯排、卫生队等等各一个。团有4~6门81迫击炮,营有6挺重机枪,每连一个掷弹 筒。每班一挺轻机枪,每师约1万多人。 解放战争时期,国民党军队的编制进行过改编,一个整编师相当于军一级的建制。 鬼子的建制 鬼子的小队=排,中队=连,大队=营,联队=团,旅团=师,师团=军 日军常规四单位挽马师团人员,装备情况: 师团司令部:人员330,马:165,各种枪95,非机动车63 旅团司令部:人员75,马20,各种枪36,非机动车4 步兵联队:人员3747,马526,各种枪2590,各种炮14,掷弹筒76,非机动车256 步兵大队:人员1091,马118 步兵中队:人员194,各种枪174,掷弹筒6 野炮兵联队:人员2894,马2269,各种炮48,各种枪541 野炮兵大队:人员634,马499,野炮12

日军编制

日军的师团制也是仿照德式建立。 1888年,日本陆军将国内原有的六个按地域划分的镇台改称师团,序号从第1至第6,1891年为警卫皇宫又成立了近卫师团。师团编制采取两旅团、四步兵联队(相当于团)再加炮兵、辎重和骑兵联队,平时兵额1万人,战时足额则超过2万人。“日清战争”(中国称甲午战争)前成立的七个老牌师团,后来一直被日本陆军视为第一等部队,装备优先保障。 从甲午战争起至日俄战争期间,日军成立了第7至第18师团。占领朝鲜后为弹压当地又建立了第19、第20师团。序号从7至20的师团,被日军视为二等师团。“大正裁军”时这类师团解散了四个,剩下10个同原有的一等师团共十七个,是日军战前的“常备师团”。 战前日本财力有限不能多养兵,却要多训练兵员,为此陆军服役期仅两年,复员官兵称“在乡军人”编为预备役。各师团管区预备役人员每年按原建制集合训练一个月,并有库存装备,临战可迅速组成一个新师团。1937年侵华战争开始,日军的多数常备师团便立即由一变二(此外还恢复了裁撤的4个二等师团),至1938年陆军师团数发展为三十四个。这些新建的序号100之后的师团称“特设师团”,如第101师团、第114师团便是分别由第1师团、第14师团的预备役人员组建。在日军建制中,这类部队属第三等师团。

随着侵华战争扩大,从1938年至1941年间日军主要采取从常备师团中抽一个精锐联队为基干再征集补充兵的方式,陆续组建了序号以20打头的新建师团、序号在30至40之后的“治安师团”、序号在50以后的“补充师团”。这类师团采取国际通用的“三联制”(师团内不设旅团直辖三个联队),兵额也只有1.4万人。序号从21至57的师团被视为第四等部队,不过因其军官出自常备部队,兵员也年轻,战斗力往往高于第三等师团。 太平洋战争爆发后,日军感到已有的五十一个师团不够用,由混成旅团扩编或从老部队抽调骨干作基础,建立了大量“增设师团”,序号大都在60至100和120之后。这类师团在日军中属于第五类师团,缺乏重装备,兵员年龄少至16岁,老可至45岁,却因其军官、士官都有战斗经验尚能有效组织作战。至日本投降前,陆军作战师团(不含航空和战车等特种兵)达一百六十九个,增设师团成为军中主要成份。日军侵华时后方遇到广泛的游击战,感到重炮、汽车较多的师团不太适应“治安战”,便从各师团中抽调军官、士官为骨干组建了几十个独立混成旅团,直属各军。混成旅团下辖五个步兵大队,另有炮兵队(下辖三个中队)、通讯队、工兵队、辎重队,编制为4900人。这类部队重火器少,主要配备骡马,比较适合山地和运动战。

日本师团等级

日军的师团分等级,每个等级的人数不固定 一般分甲等乙等丙等丁等。 1)甲种师团:又称挽马师团,辖2旅团(每旅团2 个步兵联队),工、骑、炮、镏各一联队,共8个联队,加上一师团部、两旅团部的非战斗人员共28200人。 (2)乙种师团:又称驮马师团,由于后期马匹不足,在甲种师团的标准上压缩了骑兵联队,改为大队(个别不设骑兵)。辖2旅团(每旅团2个步兵联队),工、炮、镏各一联队,共7个联队,加上一师团部、两旅团部的非战斗人员共24400人。 (3)丙种师团:由混成旅团扩编,辖3个步兵联队,工、炮各一联队,一般有5个联队,加上师团部的非战斗人员约15500人。 (4)丁种师团:也是由混成旅团扩编,只辖3个步兵联队,其他兵种只有大队或 这是日军甲等师团编制

1.班:日军每班13人,包括班长、4名机枪射手和8名步枪兵。有一挺轻机枪,编制四人(指挥官、射手、两名携弹药的副射手),这四人是配备自卫手枪的,在战斗中有时也携带步枪(机枪射手除外);其余八名步枪兵,每人一支单发步枪。特别加强的部队中,加强班会多配置一个两人携带的50毫米掷弹筒。2.小队:日军的一个小队有前述编制的三个班和一个装备三个掷弹筒的掷弹筒班。共54人。 3.中队:日军的一个标准的180人的步兵中队包括:一个19人的中队部:中队长,执行官,3个军士,4个卫生员,军官的勤务兵,司号员,8个通信员),3个前述54人的小队。 4.大队:日军一个标准的1100人编制的大队包括:30人的大队部,一个110人的运输中队(大车和骡马),有的大队将所属的运输中队合并到联队里。四个前述的步兵中队(一些只有3个);一个174人的机枪中队(14人的连部和3个机枪排,1个弹药排),每排4挺重机枪,总数12挺(有的连只有8挺);一个55人的炮排(1个10人的排部,1个15人的弹药班,两个15人的炮班各装备1门70mm九二式步兵炮),极少的部队配备一个122人的炮连(包括一个27人的弹药排,两个31人的炮排各装备2门步兵

二战百科——日本军队的编制(精编版)

二战百科——日本军队的编制(精编版) 日本自明治天皇维新以后逐步发展为帝国主义国家,出于强化国家机器,对外侵略扩张的需要,在其科学技术和军火工业逐步发展的基础上,逐渐建立了一支比较强大的现代化军队。 1884年日本在旧式军队的基础上首次组建了6个正规陆军师团,即第一至第六师团。甲午战争以后,日本又组建了6个正规师团,即第七至第十二师团。1907年,日本在日俄战争后,再次扩充6个正规师团,即第十三至第十八师团。1915年,日本又在被其侵占了朝鲜组建了两个陆军师团,即第十九第二十师团。这样,加上守卫日本东京皇宫地区的日军近卫师团及4个驻扎在各地的独立混成旅团,就构成了日本帝国主义陆军平时的基本框架。{注:日军师团按建立时间可分五个档次自明治维新 起日本大力学习西方,对体现民主人权的事物多不屑一顾,对军国主义的货色却是如蝇逐臭。在建军方面,普鲁士模式成为日军的楷模,师团制也是仿照德式建立。从二战至今天,日本依然对陆军基本战术单位编制称“师团”(全世界各国军队的基本战术单位编制均以“师”为名称)。至二战投降时日本共有海陆空各类师团约260多个,兵力约有600万。 日军师团在二战时分为四等 一等甲类师团;从近卫师团(近卫一师团、近卫二师团、近卫三师团)、第一师团至第十一师团第十三师团、第十四师团、第十六师团、第十八师团、第二十师团均为一等甲种17个装备最精良师团。每个师团人数量均超过2.7万人(二战中中国一个军编制的兵力人数才3万人,中国一个甲等师的兵力不到1.1万人。二战中中国军队编制与美国、德

国编制一样) 二等乙类师团;第十二师团、十五师团,第19师团至110师团全为二等作战师团,为战争新增支援师团。(二等师团人数上不足2.5万人) 三等丙类师团:第110师团至300以内的师团番号(此时日本已不按完整顺序排列大约共计169个至230个左右的番号)。每个师团人数不到2万人,这类师团均在是1944年底新增后备师团,战斗力完全不能与当时中国国军相比(1945年起中国国军大量换上美式装备)。 四类丁种师团:是110师团与300以内的师团番号。这类师团成立时间1939年后期,每个师团人数不到1万5千人(比当时中国国军一个师编制要多)。这种师团专门为扫荡占领区,针对占领区的扫荡与治安,战斗力与三等丙种师团关不多。} 在不断的对外扩张中,日本开始在别国领土上及被其控制的地区驻扎军队。如:1895年后在中国台湾组建日军台湾军;1901年后在中国京津地区驻扎日军华北驻屯军;1915年在朝鲜组建日军朝鲜军;1919年在中国东北组建日本关东军。这些部队在当时被称为日军在其本土以外驻扎的“四大兵团”。它们有些由日军正规主力师团固定担任,如日军朝鲜军即长期由第十九师团、第二十师团组成;有些由正规主力师团轮流调防担任,如日本关东军;有些则由混成旅团或其他建制的部队担任,如日军关东军和日军华北驻屯军。