实验三 过滤与反冲洗

实验三过滤与反冲洗

一、实验目的

1.熟悉滤池实验设备和方法;

2.比较不同加药量过滤的处理效果,加深对过滤原理的理解;

3.观察滤池反冲洗的情况;滤料的水力筛分现象,滤料层膨胀与冲洗强度;

4.观察滤料层的水头损失与工作时间的关系,也可以测量不同滤料层的水质以说明大部分过滤效果在顶层完成。

二、实验原理

过滤工艺是给水和废水预处理或深度处理中的一种常见方法,可以采用不同过滤介质进行过滤,如石英砂、无烟煤、活性炭等。滤料层能截留粒径远比滤料孔隙小的水中杂质,主要通过接触絮凝作用,其次为筛滤和沉淀作用。当过滤水头损失达到最大允许水头损失时或出水水质恶化时,需要反冲洗。

三、实验设备及仪器

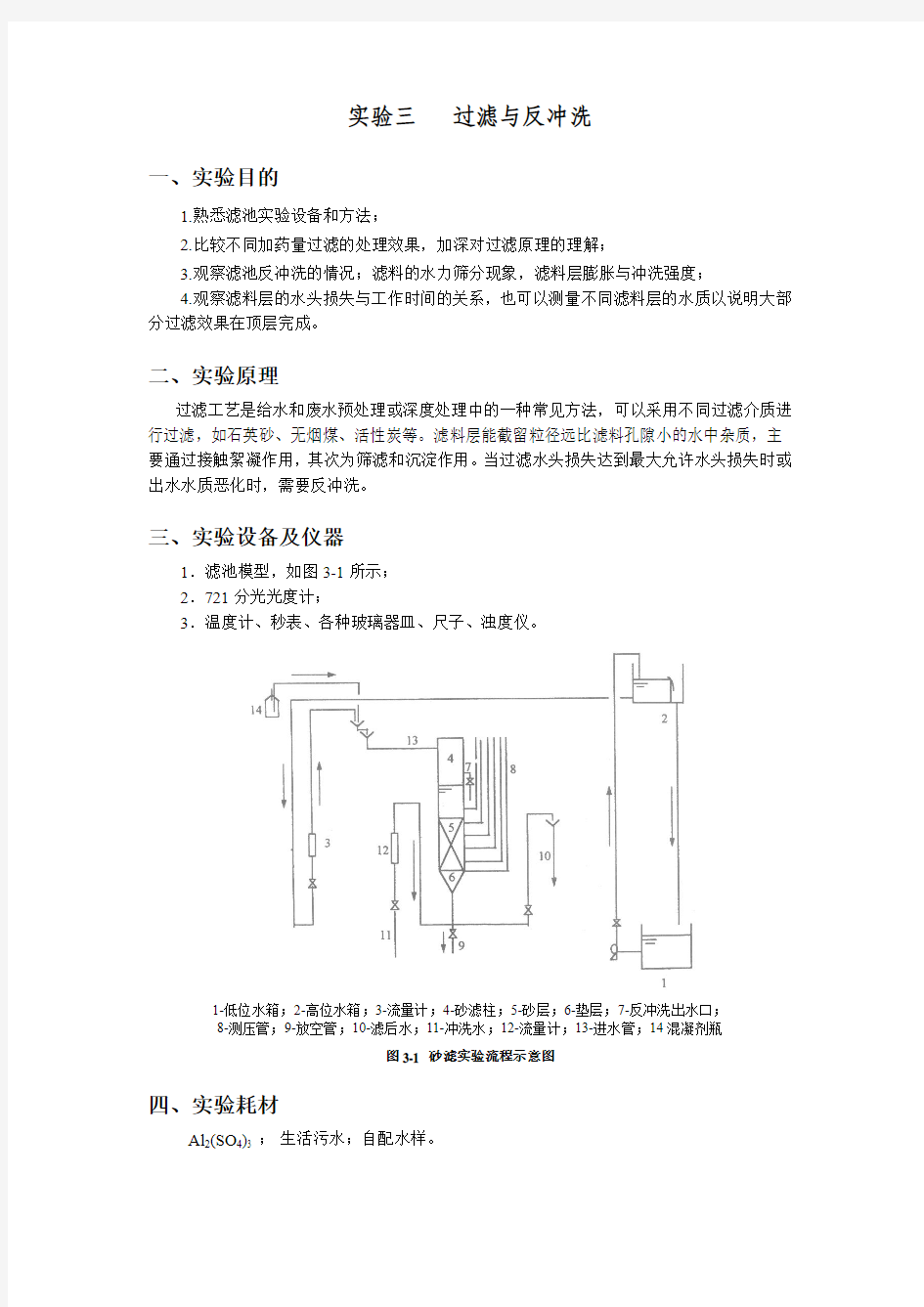

1.滤池模型,如图3-1所示;

2.721分光光度计;

3.温度计、秒表、各种玻璃器皿、尺子、浊度仪。

1-低位水箱;2-高位水箱;3-流量计;4-砂滤柱;5-砂层;6-垫层;7-反冲洗出水口;

8-测压管;9-放空管;10-滤后水;11-冲洗水;12-流量计;13-进水管;14混凝剂瓶

图3-1 砂滤实验流程示意图

四、实验耗材

Al2(SO4)3 ;生活污水;自配水样。

五、实验步骤

1. 熟悉实验设备。对照实验设备,熟悉滤池及相应的管路系统,包括配水设备、加药装置、过滤柱、滤水阀门及流量计、反冲洗阀门、测压管等。

2.进行滤料层反冲洗膨胀与反冲洗强度关系的测定。首先标出滤料层原始高度及各膨胀率对应的高度,然后打开反冲洗排水阀,再慢慢开启反冲洗进水阀,用自来水对滤料层进行反冲洗,测量一定膨胀率(10%、30%、40%、50%、60%、70%)下的流量,并测水温。

3.进行过滤周期运行情况测定。关闭反冲洗进水阀及排水阀,全部打开滤池出水阀,待滤柱中水面下降到测压管水位10~15cm处时,打开滤池进水阀门。控制流量在L/h,相应滤速为m/h,加药量控制在mL/min,Al2(SO4)3药剂浓度为1%,相应加药量为mg/L。约3~5分钟后,滤柱中水面达到相对稳定,以此时作为过滤周期的起点时刻开始测定,测定间隔15分钟,测定项目为各测压管水位、进出水浊度、水温。由于实验时间有限,过滤周期运行2小时左右即可结束。此时关闭滤池进水阀、滤池出水阀及加药装置。

4.进行过滤后的滤柱反冲洗。打开反冲洗排水阀,再开反冲洗进水阀,控制滤池膨胀率为50%,观察冲洗水浊度的变化情况;5分钟后结束实验。

六、实验数据记录与分析

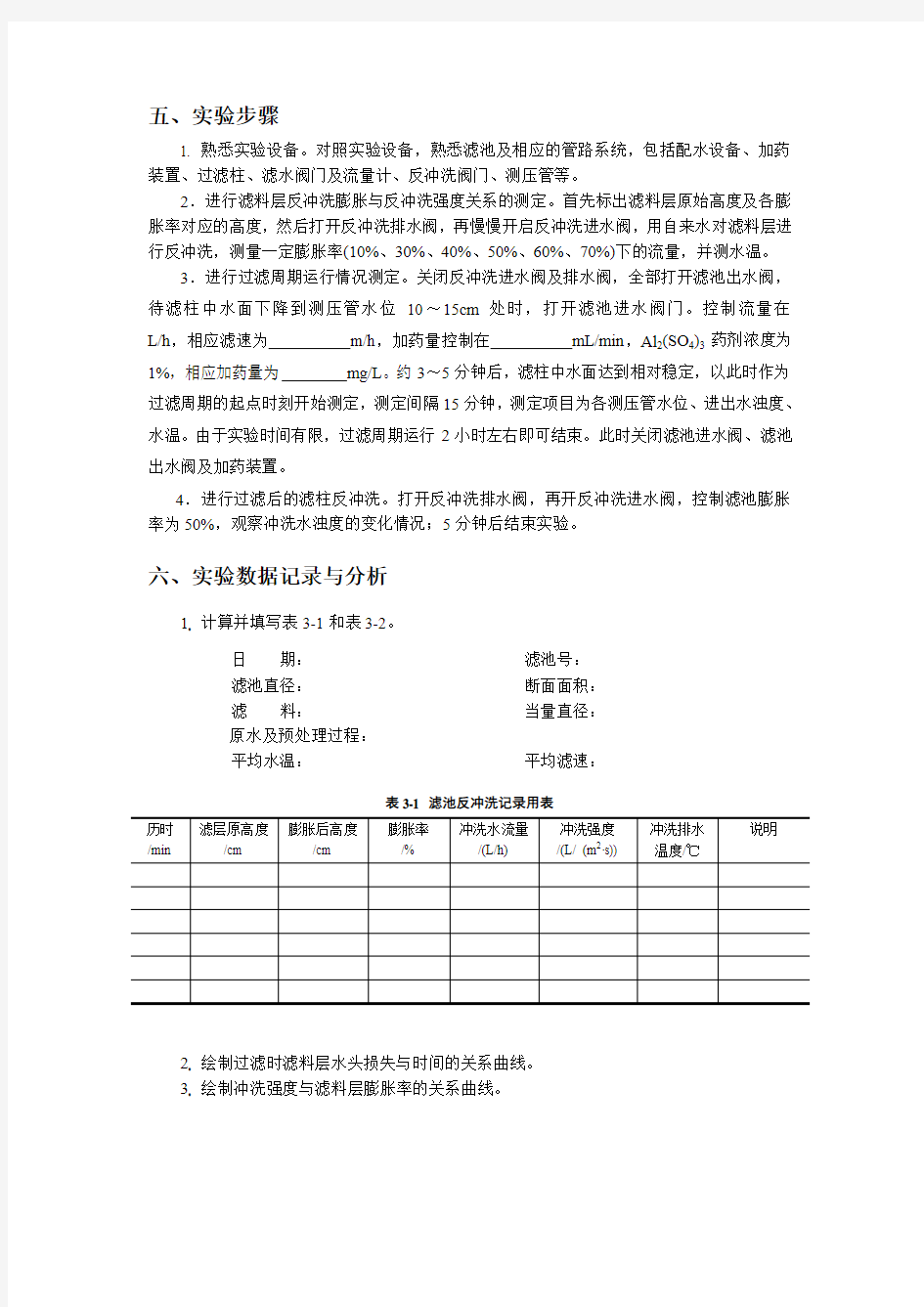

1. 计算并填写表3-1和表3-2。

日期:滤池号:

滤池直径:断面面积:

滤料:当量直径:

原水及预处理过程:

平均水温:平均滤速:

表3-1 滤池反冲洗记录用表

2. 绘制过滤时滤料层水头损失与时间的关系曲线。

3. 绘制冲洗强度与滤料层膨胀率的关系曲线。

表3-2 经混凝预处理的过滤记录用表

加药量= mg/L(以Al2(SO4)3计)

七、思考题

1. 实测并绘制实验设备草图,注明各部分的主要尺寸。

2. 实验过程中的心得及存在的问题。

3. 浊度去除率与时间t应该呈何种变化关系?

过滤实验

过滤实验 一、实验目的 1、了解滤料级配方法 2、熟悉过滤实验设备的过滤、反冲洗过程 3、验证清洁砂层水头损失与滤速成正比 4、加深对过滤基本规律的理解 二、实验原理及设备 在水处理技术中,过滤是通过具有空隙的粒状滤料层(如石英砂等)截留水中的悬浮物和胶体,从而使水得到澄清的工艺工程。滤池的形式有多种多样,以石英砂为滤料的普通快滤池使用历史最久,并在此基础上发展出现了双层滤池、多层滤池和上向流过滤等。 过滤的作用,不仅可以截留水中的悬浮物,而且通过滤层还可以把水中的有机物、细菌乃至病毒等随着浊度降低而被大量的去除,净水的原理如下: 1、阻力截留 当污水流过颗粒状滤料层时,粒径较大的悬浮物颗粒首先被截留在表层的滤料的空隙中,随着此层滤料间的空隙越来越小,截污能力也越来越大,逐渐形成一层主要由被截留的固体颗粒构成的滤膜,并由他起到重要的过滤作用。这种作用属于阻力截留或筛滤作用。悬浮物粒径越大,表层滤料和滤速越小,就越容易形成表层筛滤膜,滤膜的截污能力也越高。 2、重力沉降 污水通过滤料层时,众多的滤料表面提供了巨大的沉降面积。重力沉降强度主要与滤料的直径以及过滤速度有关。滤料越小,沉降面积越大,滤速越小,水流越平稳,这些都有利于悬浮物的沉降。 3、接触絮凝 由于滤料具有巨大的比表面积,它与悬浮物质间有明显的物理吸附作用。此外,沙粒在水中常常带有表面负电荷,能吸附带正电荷的胶体,从而在滤料表面形成带正电荷的薄膜,并进而吸附带负电荷的粘土和多种有机物等胶体,在沙粒上发生接触絮凝。 在实际过滤过程当中,上述三种机理往往同时起作用,只是随着条件不同而有主次之分。对粒径较大的悬浮物颗粒,以阻力截流为主,因为这一过程主要发生在滤料的表面,通称成为表面过滤。对于细微的悬浮物,以发生在滤料深层的重力沉降和接触絮凝为主,称为深层过滤。 在过滤当中,滤料起着核心的作用,为了取得良好的过滤效果,滤料应具有一定级配。滤料级配是指将不同粒径的滤料按一定的比例组合。滤料是带棱角的颗粒,不是规则的球体,所说的粒径是指把滤料颗粒包围在内的球体直径(这是一个假想直径)。在生产中,简单的筛分方法是用一套不同孔径的筛子筛分滤料试样,选取合适的级配。我国现行的规范是采用0.5mm和1.2mm孔径的筛子进行筛选,取其中段,这种方法虽然简单易行,但却不能反映滤料粒径的均匀程度,因此还应该考虑级配的情况。 能反映级配状况的指标是通过筛分曲线求得的有效粒径d10、d80和不均匀系数K80。d10时表示通过滤料重量10%的孔径,它反映滤料中细颗粒的尺寸,即产生水头损失的“有效”部分尺寸;d80时表示通过滤料重量80%的孔径,它反映滤料中粗颗粒的尺寸;K80=d80/d10。K80越大,表示粗细颗粒的尺寸相差越大,滤料粒径越不均匀,这样的滤料对过滤及反冲洗

过滤与反冲洗

过滤与反冲洗

过滤与反冲洗实验 一、实验目的 ①了解过滤实验装置的组成和构造。 ②通过实验,进一步了解过滤及反冲洗原理。 ③掌握过滤及反冲洗实验的操作方法。 二、实验原理 分级筛子可以截留部分比筛孔小的颗粒,地表水渗入地下通过地层过滤可形成清洁井水。受这些自然现象启发,人类创造了处理浑浊水的方法,即过滤。分析表明,接触絮凝作用、筛滤作用、沉淀作用是浑浊水通过滤层达到清洁的因素,并以接触絮凝作用为主。过滤一般用石英砂等颗粒状滤料层截留水中悬浮杂质,从而使水达到澄清的工艺过程。为提高出水清洁度,应合理进行滤层级配和投加混凝剂。 在过滤过程中,随着过滤时间的增加,滤层中悬浮颗粒的量会随之不断增加,这就必然会导致过滤过程水力条件的改变。使孔隙率减小滤速减小、滤层两侧压力差增大,并有可能造成部分已被截留的杂质冲出滤层。因此,当过滤水头损失达到最大允许值或出水浊度超过规定值时,滤池需进行反冲洗,以排除滤层中所截留的杂质。反冲洗强度以能保证最底层滤料膨胀即可。滤池冲洗通常采用自下而上的水流进行反冲洗的方法。反冲洗时,滤料层膨胀起来,截留滤层中的污物,在滤层空隙中的水流剪力作用下,以及在滤料颗粒碰撞摩擦的作用下,从滤层表面脱落下来,然后被冲洗水流带出滤池。反冲洗效果主要取决于滤层孔隙水流剪力。该剪力既与冲洗流速有关,又与滤层膨胀有关。冲洗流速小,水流剪力小;冲洗流速大,使滤层膨胀度大,滤层孔隙中水流剪力又会降低,因此,冲洗流速应控制适当。 影响过滤效果的因素还有很多,诸如水质、水温、滤速、滤料尺寸、滤料形状,以及悬浮物的表面性质、尺寸和强度等。本系统仅考虑滤速的影响 三、实验设备及仪器 (1)仪器 ①过滤与反冲洗的实验装置 光电式浑浊度仪(1台) (2)器具 ①烧杯(200ml,2个) ②秒表(1块) ③温度计(0~1000C,1支) 四、实验内容与步骤

过滤及反冲洗实验报告书

资源与环境工程学院 (环境监测与评价专业) 课程实验报告 课程:水处理技术(实验)实验名称:过滤及反冲洗实验成绩评定: 班级: 组别: 姓名: 学号: 同组成员: 指导教师: 实验学期:

实验七过滤及反冲洗实验 实验日期:实验地点:实验成绩: 一、实验目的 1、掌握反冲洗时冲洗强度与滤层膨胀度之间的关系。 2、了解清洁砂层过滤时水头损失变化规律,以及滤层水头损失的增长对过滤周期的影响。 二、实验原理 1、过滤原理 水的过滤是根据地下水通过地层过滤形成清洁井水的原理而创造的处理浑浊水的方法。在处理过程中,过滤一般是指以石英砂等颗粒状滤料层截留水中悬浮杂质,从而使水达到澄清的工艺过程。过滤是水中悬浮颗粒与滤料颗粒间粘附作用的结果。粘附作用主要决定于滤料和水中颗粒的表面物理化学性质,当水中颗粒迁移到滤料表面上时,在范得华引力和静电引力以及某些化学键和特殊的化学吸附力作用下,它们被粘附到滤料颗粒的表面上。此外,某些絮凝颗粒的架桥作用也同时存在。经研究表明,过滤主要还是悬浮颗粒与滤料颗粒经过迁移和粘附两个过程来完成去除水中杂质的过程。 2、影响过滤的因素 在过滤过程中,随着过滤时间的增加,滤层中悬浮颗粒的量也会随着不断增加,这就必然会导致过滤过程水力条件的改变。当滤料粒径、滤层级配和厚度及水位己定时,如果孔隙率减小,则在水头损失不变的情况下,将引起滤速减小。反之,在滤速保持不变时.将引起水头损失的增加。就整个滤料层而言,鉴于上层滤料截污量多,越往下层截污置越小,因而水头损失增值也由上而下逐渐减小。此外,影响过滤的因素还有很多,诸如水质、水温、滤速、滤料尺寸、滤料形状、滤料级配,以及悬浮物的表面性质、尺寸和强度等等。 3、滤料层的反冲洗

实验五 过滤实验

实验五过滤实验 一、实验目的 过滤是具有孔隙的过滤层截留水中杂质,从而使水得到澄清的工艺过程,砂滤是一种最主要的应用于生产实验的水处理工艺,不仅可以去除水中细小的悬浮颗粒杂质,而且能有效地去除水中的细菌、病毒及有机物。本实验采用石英砂作为滤料,进行清水、原混水及经混凝后的混水的过滤实验及反冲洗实验。希望达到以下目的: 1.掌握清洁滤料层过滤时水头损失的变化规律及其计算方法; 2.深化理解滤速对出水水质的影响; 3.深入理解反冲洗强度与滤料层膨胀高度间的关系,掌握反冲洗方法。 4. 熟悉普通快滤池过滤、反冲洗的工作过程。 5. 加深对滤速、冲洗强度、滤层膨胀率、初滤水浊度的变化、冲洗强度与冲洗膨胀率关系 以及滤速与清洁滤层水头损失关系的理解。 二、实验原理 快速过滤池滤料层能截留粒径远比滤料孔隙小的水中杂质,主要通过接触絮凝作用,其次为筛滤作用和沉淀作用。要想过滤出水水质好,除了滤料组成需符合要求外,沉淀前或滤前投加混凝剂也是必不可少的。 当过滤水头损失达到最大允许水头损失时,滤池需要进行冲洗。少数情况下,虽然水头损失未达到最大允许值,但如果滤池出水浊度超过规定要求,也需进行冲洗。冲洗强度需满足底部滤层恰好膨胀的要求。根据运行经验,冲洗排水浊度降至10~20度以下可停止冲洗。 快滤池冲洗停止时,池中水杂质较多且未投药,故初滤水浊度较高。滤池运行一段时间(约5~10 min或更长)后,出水浊度开始符合要求。时间长短与原水浊度、出水浊度要求、药剂投放量、滤速、水温以及冲洗情况有关。如初滤水历时短,初滤水浊度比要求的出水浊度高不了多少,或者说初滤水对滤池过滤周期出水平均浊度影响不大时,初滤水

实验二过滤与反冲洗实验(修改)20101216(104室)

实验二 过滤与反冲洗实验 一、实验目的 1、了解模型及设备的组成与构造。 2、观察过滤及反冲洗现象,进一步了解过滤及反冲洗原理。 3、掌握实验的操作方法。 4、掌握滤池工作中主要技术参数的测定方法。 二、实验原理 1、过滤与反冲洗模型 过滤与反冲洗实验装置是由进水箱、流量计、过滤柱及水位计组成。 2、水过滤原理 水的过滤是根据地下水通过地层过滤形成清洁井水的原理而创造的处理浑浊水的方法。在处理过程中,过滤一般是指以石英砂等颗粒状滤料层截留水中悬浮杂质,从而使水达到澄清的工艺过程。过滤是水中悬浮颗粒与滤料颗粒间粘附作用的结果。粘附作用主要决定于滤料和水中颗粒的表面物理化学性质,当水中颗粒迁移到滤料表面上时,在范得华引力和静电引力以及某些化学键和特殊的化学吸附力作用下,它们被粘附到滤料颗粒的表面上。此外,某些絮凝颗粒的架桥作用也同时存在。经研究表明,过滤主要还是悬浮颗粒与滤料颗粒经过迁移和粘附两个过程来完成去除水中杂质的过程。 3、影响过滤的因素 在过滤过程中,随着过滤时间的增加,滤层中悬浮颗粒的量也会随着不断增加,这就必然会导致过滤过程水力条件的改变。当滤料粒径、形状、滤层级配和厚度及水位已定时,如果孔隙率减小,则在水头损失不变的情况下,将引起滤速减小。反之,在滤速保持不变时,将引起水头损失的增加。就整个滤料层而言,鉴于上层滤料截污量多,越往下层截污量越小,因而水头损失增值也由上而下逐渐减小。此外,影响过滤的因素还有很多,诸如水质、水温、滤速、滤料尺寸、滤料形状、滤料级配,以及悬浮物的表面性质、尺寸和强度等等。 4、滤料层的反冲洗 过滤时,随着滤层中杂质截留量的增加,当水头损失增至一定程度时,导致滤池产生水量锐减,或由于滤后水质不符合要求,滤池必须停止过滤,并进行反冲洗。反冲洗的目的是清除滤层中的污物,使滤池恢复过滤能力。滤池冲洗通常采用自上而下的水流进行反冲洗的方法。反冲洗时,滤料层膨胀起来,截留于滤层中的污物,在滤层孔隙中的水流剪力作用下,以及在滤料颗粒碰撞摩擦的作用下,从滤料表面脱落下来,然后被冲洗水流带出滤池。反冲洗效果主要取决于滤层孔隙水流剪力。该剪力既与冲洗流速有关,又与滤层膨胀有关。冲洗流速小,水流剪力小;冲洗流速大,使滤层膨胀度大,滤层孔隙中水流剪力又会降低,因此,冲洗流速应控制适当。高速水流反冲洗是最常用的一种形式,反冲洗效果通常由滤床膨胀率e 来控制,即 %1000 ?-= L L L e 式中 L ——砂层膨胀后的厚度(cm ); L 0——砂层膨胀前的厚度(cm )。

实验三 过滤与反冲洗

实验三过滤与反冲洗 一、实验目的 1.熟悉滤池实验设备和方法; 2.比较不同加药量过滤的处理效果,加深对过滤原理的理解; 3.观察滤池反冲洗的情况;滤料的水力筛分现象,滤料层膨胀与冲洗强度; 4.观察滤料层的水头损失与工作时间的关系,也可以测量不同滤料层的水质以说明大部分过滤效果在顶层完成。 二、实验原理 过滤工艺是给水和废水预处理或深度处理中的一种常见方法,可以采用不同过滤介质进行过滤,如石英砂、无烟煤、活性炭等。滤料层能截留粒径远比滤料孔隙小的水中杂质,主要通过接触絮凝作用,其次为筛滤和沉淀作用。当过滤水头损失达到最大允许水头损失时或出水水质恶化时,需要反冲洗。 三、实验设备及仪器 1.滤池模型,如图3-1所示; 2.721分光光度计; 3.温度计、秒表、各种玻璃器皿、尺子、浊度仪。 1-低位水箱;2-高位水箱;3-流量计;4-砂滤柱;5-砂层;6-垫层;7-反冲洗出水口; 8-测压管;9-放空管;10-滤后水;11-冲洗水;12-流量计;13-进水管;14混凝剂瓶 图3-1 砂滤实验流程示意图 四、实验耗材 Al2(SO4)3 ;生活污水;自配水样。

五、实验步骤 1. 熟悉实验设备。对照实验设备,熟悉滤池及相应的管路系统,包括配水设备、加药装置、过滤柱、滤水阀门及流量计、反冲洗阀门、测压管等。 2.进行滤料层反冲洗膨胀与反冲洗强度关系的测定。首先标出滤料层原始高度及各膨胀率对应的高度,然后打开反冲洗排水阀,再慢慢开启反冲洗进水阀,用自来水对滤料层进行反冲洗,测量一定膨胀率(10%、30%、40%、50%、60%、70%)下的流量,并测水温。 3.进行过滤周期运行情况测定。关闭反冲洗进水阀及排水阀,全部打开滤池出水阀,待滤柱中水面下降到测压管水位10~15cm处时,打开滤池进水阀门。控制流量在L/h,相应滤速为m/h,加药量控制在mL/min,Al2(SO4)3药剂浓度为1%,相应加药量为mg/L。约3~5分钟后,滤柱中水面达到相对稳定,以此时作为过滤周期的起点时刻开始测定,测定间隔15分钟,测定项目为各测压管水位、进出水浊度、水温。由于实验时间有限,过滤周期运行2小时左右即可结束。此时关闭滤池进水阀、滤池出水阀及加药装置。 4.进行过滤后的滤柱反冲洗。打开反冲洗排水阀,再开反冲洗进水阀,控制滤池膨胀率为50%,观察冲洗水浊度的变化情况;5分钟后结束实验。 六、实验数据记录与分析 1. 计算并填写表3-1和表3-2。 日期:滤池号: 滤池直径:断面面积: 滤料:当量直径: 原水及预处理过程: 平均水温:平均滤速: 表3-1 滤池反冲洗记录用表 2. 绘制过滤时滤料层水头损失与时间的关系曲线。 3. 绘制冲洗强度与滤料层膨胀率的关系曲线。

环境工程专业实验讲义(2013)分析解析

-环境工程基础实验- “环境工程基础实验”是环境工程专业必修课,是《环境工程原理》课程教学的重要组成部分,是培养环境工程技术人员的必修课,其目的是巩固和加强学生对基本原理的理解、贯通和融化,提高学生独立思考、分析问题和解决问题的能力,并且培养学生在实验中的操作技能,提高学生对实验数据的分析与处理能力。本课程的实验内容选用目前较常用的水处理工艺和技术,对于开阔学生视野、提高理论水平具有十分重要的意义。 实验Ⅰ 颗粒自由沉淀实验 颗粒自由沉淀实验是研究在废水中悬浮颗粒浓度较稀时,颗粒依靠重力作用而沉淀的基本规律。一般是通过沉淀柱静沉实验,获得颗粒沉淀曲线。本实验不仅具有理论指导意义,而且也为某些构筑物(如沉砂池)的设计提供重要依据。 一、[实验目的] 1. 通过实验加深对自由沉淀的概念、特点、规律的理解。 2. 掌握颗粒自由沉淀实验方法,并对实验数据进行分析、整理、计算和绘制沉淀关系曲线。 二、[实验原理] 悬浮物浓度不高,在沉淀过程中,颗粒间互不碰撞,呈单颗粒状态,各自独立完成沉淀过程,其沉淀轨迹为直线。典型例子是砂粒在沉砂池中的沉淀以及悬浮物浓度较低的废水在初沉池中的沉淀过程。自由沉淀过程可用牛顿第二定律描述,其沉淀速度符合斯托克斯公式。悬浮颗粒在沉淀池内的运动规律,Hazen 和Camp 提出了理想沉淀池的概念。 沉淀池能够去除的颗粒包括u > u 0 以及u < u 0 的两部分,故去除率η为: 00 000 1 (1)(1) 100%(2)p i p udp u or C C C ηη=-+ ?????-= ??????? P 0为沉淀速度小于最小沉淀速度(u 0)的颗粒在全部悬浮颗粒中所占的百分数(00 i C p C = ,剩余量,);1-P 0(去除量)为沉淀速度大于最小沉淀速度(u 0)的颗粒去除百分数。式(1)是悬浮颗粒去除率的累积曲线计算法。

过滤实验word文档良心出品

过滤实验 一、实验目的 1、了解滤料级配方法 2、熟悉过滤实验设备的过滤、反冲洗过程 3、验证清洁砂层水头损失与滤速成正比 4、加深对过滤基本规律的理解 二、实验原理及设备 在水处理技术中, 过滤是通过具有空隙的粒状滤料层 (如石英砂等) 截留水中的悬浮物 和胶体, 从而使水得到澄清的工艺工程。 滤池的形式有多种多样, 以石英砂为滤料的普通快 滤池使用历史最久,并在此基础上发展出现了双层滤池、多层滤池和上向流过滤等。 过滤的作用, 不仅可以截留水中的悬浮物, 而且通过滤层还可以把水中的有机物、 乃至病毒等随着浊度降低而被大量的去除,净水的原理如下: 1、阻力截留 当污水流过颗粒状滤料层时,粒径较大的悬浮物颗粒首先被截留在表层的滤料的空隙 中,随着此层滤料间的空隙越来越小, 截污能力也越来越大, 逐渐形成一层主要由被截留的 固体颗粒构成的滤膜, 并由他起到重要的过滤作用。 这种作用属于阻力截留或筛滤作用。 悬 浮物粒径越大,表层滤料和滤速越小,就越容易形成表层筛滤膜,滤膜的截污能力也越高。 2、重力沉降 污水通过滤料层时, 众多的滤料表面提供了巨大的沉降面积。 重力沉降强度主要与滤料 的直径以及过滤速度有关。滤料越小,沉降面积越大,滤速越小,水流越平稳,这些都有利 于悬浮物的沉降。 3、接触絮凝 由于滤料具有巨大的比表面积, 它与悬浮物质间有明显的物理吸附作用。 此外, 沙粒在 水中常常带有表面负电荷,能吸附带正电荷的胶体,从而在滤料表面形成带正电荷的薄膜, 并进而吸附带负电荷的粘土和多种有机物等胶体,在沙粒上发生接触絮凝。 在实际过滤过程当中, 上述三种机理往往同时起作用, 只是随着条件不同而有主次之分。 对粒径较大的悬浮物颗粒, 以阻力截流为主, 因为这一过程主要发生在滤料的表面, 通称成 为表面过滤。 对于细微的悬浮物, 以发生在滤料深层的重力沉降和接触絮凝为主, 称为深层 过滤。 在过滤当中,滤料起着核心的作用,为了取得良好的过滤效果,滤料应具有一定级配。 滤料级配是指将不同粒径的滤料按一定的比例组合。 滤料是带棱角的颗粒, 不是规则的球体, 所说的粒径是指把滤料颗粒包围在内的球体直径(这是一个假想直径) 。在生产中,简单的 筛分方法是用一套不同孔径的筛子筛分滤料试样, 选取合适的级配。 我国现行的规范是采用 0.5mm 和 1.2mm 孔径的筛子进行筛选,取其中段,这种方法虽然简单易行,但却不能反映 滤料粒径的均匀程度,因此还应该考虑级配的情况。 能反映级配状况的指标是通过筛分曲线求得的有效粒径 d i0、d 80和不均匀系数 K 80。d i0 时表示通过滤料重量 10%的孔径,它反映滤料中细颗粒的尺寸,即产生水头损失的“有效” 部分尺寸;d 80时表示通过滤料重量 80%的孔径,它反映滤料中粗颗粒的尺寸; 细菌 K 80=d 80/d 10 。

水处理过滤实验报告

过滤实验 一、实验目的 (1)观察过滤及反冲洗现象,进一步掌握过滤及反冲洗原理。 (2)了解过滤及反冲洗实验设备的组成与构造。 (3)掌握光电浊度仪测定浊度的操作方法。 (4)加深对滤速、冲洗强度、滤层膨胀率、初滤水浊度的变化以及冲洗强度与滤层膨胀率关系的理解。 二、实验原理 过滤是为了去除那些靠混凝沉淀还不能除去的细小颗粒,过滤效果主要取决于筛滤作用、沉淀作用、吸附(接触絮凝)作用,其中主导因素是接触絮凝作用,因此滤料的粗细对去除效率有直接的影响。 三、实验设备与试剂 (1)过滤装置1套,如图1所示。 (2)光电式浊度仪l台。 (3)200 ml烧杯2个,取水样测浊度用。 (4)20ml量筒1个,秒表1块。 (5)2m钢卷尺1个,温度计1个。 (6)1%硫酸铝或氯化铁试剂。 四、实验步骤及记录 (1)反冲洗强度与滤层膨胀率关系实验 量取滤层厚度,开启反冲洗节门,调节冲洗流量为350 L/h、300 L/h、250 L/h、200 L/h、150 L/h、100 L/h,记录膨胀高度,测原水水温,关闭节门,将数据记入表1。 (2)过滤(不加药) 开启出水节门,将水位降至距砂面10cm-20cm,并关闭出水节门,开启进水节门,放入原水,接近溢流口,测原水浊度,调节进水,流量为45L/h,运行10min (调节出水节门保持水面不变),之后每5min测出水浊度,运行30min,关闭出水节门,进水节门,将数据记入表2。 (3)过滤(加药)

步骤同(3),将数据记入表3。 五、实验数据记录和整理 1、实验数据记录 滤池模型尺寸内径cm,高度m。 表1反冲洗强度与滤层膨胀率关系实验数据 ,浊度NTU,混凝剂。 表2 不加药过滤实验数据 表3 加药过滤实验数据

实验三 过滤实验

实验三过滤实验 一、实验目的 1、熟悉过滤及反冲洗实验的方法; 2、加深对滤速、冲洗强度、滤层膨胀率等概念的理解; 3、测定滤层水头损失和滤速间的关系; 4、测定反冲洗强度和滤层膨胀率间的关系。 二、实验原理 过滤通常用在混凝或生化处理之后,它是一种使水通过砂、煤粒或硅藻土等多孔介质的床层以分离水中悬浮物的水处理操作过程,其主要目的是去除水中呈分散悬浊状的无机质和有机质粒子,也包括各种浮游生物、细菌、滤过性病毒与漂浮油、乳化油等。 滤池的形式多种多样,以石英砂为滤料的普通快滤池使用历史最久,并在此基础上出现了双层滤料、多层滤料和上向流过滤等。若按作用水头分,有重力式滤池和压力式滤池两类。为了减少滤池的闸阀并便于操作管理,又发展了虹吸滤池、无阀滤池等自动冲洗滤池。所有上述各种滤池,其工作原理、工作过程都基本相似。 滤池的过滤过程是一个复杂的过程,其机理也涉及多种因素,常用的几种解释有:阻力截留、重力沉降、接触絮凝。 随着过滤过程的进行,污物在滤料中不断积累,滤料层内的孔隙由上而下逐渐被堵塞,水流流过滤料层的阻力和水头损失随之逐渐增大,当水头损失达到允许的最大值或出水水质达到某一规定值时,过滤中止,需要对滤池进行反冲洗以除去积聚在滤床内部的污染物。 滤池冲洗主要有三种方法:反冲洗、反冲洗加表面冲洗、反冲洗辅以空气冲洗。反冲洗效果主要取决于冲洗强度和冲洗时间。 三、实验设备与用具 滤柱:内径mm;柱高:m;滤料:;滤料厚:mm。 四、实验步骤 1、将滤料先进行一定冲洗,冲洗强度加大至12~15 L/s.m2,时间几分 钟,目的为去除滤层内气泡; 2、做冲洗强度与滤层膨胀率关系实验。测不同冲洗强度时的滤层膨胀 后的厚度与膨胀度,将数据计入表1; 3、关闭反冲洗排水阀门,开滤池出水阀门,使水面降至滤层以上30cm 左右; 4、测不同滤速(8m/h、10m/h、12m/h、16m/h)时滤层顶部测压管水位与 底部测压管水位,做出清洁层水头损失和滤速之间的关系,将数据 计入表2。

过滤与反冲洗实验

实验一过滤与反冲洗实验 一、实验目的: 1、了解过滤实验装置的组成与构造。 2、通过观察过滤及反冲洗现象,进一步了解过滤及反冲洗原理;加深对滤速、冲洗强度、滤层膨胀率、初滤水浊度的变化、冲洗强度与滤层膨胀率关系的理解。 3、掌握滤池主要技术参数的测定方法。 二、实验原理: 1、过滤原理。过滤一般是指以石英砂等颗粒状滤料截留水中悬浮杂质,从而使水得到澄清的工艺过程。过滤是水中悬浮颗粒与滤料颗粒间黏附作用的结果。黏附作用主要决定于滤料和水中颗粒的表面物理化学性质,当水中颗粒迁移到滤料表面上时,在范德华引力和静电引力以及某些化学键和特殊的化学吸附作用下,它们黏附到滤料颗粒的表面上。此外,某些絮凝颗粒的架桥作用也同时存在。经研究表明,过滤主要还是悬浮颗粒与滤料颗粒经过迁移和黏附两个过程来完成去除水中杂质的过程。 2、影响过滤的因素。 随着过滤时间的增加,滤层截留杂质的增多,滤层的水头损失也随之增大,其增长速度随滤速大小、滤料颗粒的大小和形状,过滤进水中悬浮物含量及截留杂质在垂直方向的分布而定。在处理一定性质的水时,正确确定滤速,滤料颗粒的大小,进水水质,滤料及厚度之间的关系,具有重要的技术意义与经济意义,该关系可通过试验的方法来确定。 3、滤料层的反冲洗。当水头损失达到一定程度,滤池产水量锐减,小于进水量或由于出水水质不符合要求(出水SS浓度超过限制时即滤床穿透)时,水位不断上升,升到最高允许水位时,滤池必须停止过滤,进行反冲洗。反冲洗的目的是清除滤层中的污物,使滤池恢复过滤能力。冲洗采用自下而上的水流进行。反冲洗时,滤料层膨胀起来,截留于滤层的污物,在滤层孔隙中的水流剪力以及颗粒相互碰撞摩擦的作用下,从滤料表面脱落下来,然后被反冲洗水流带出滤池。

过滤及反冲洗实验

实验二过滤及反冲洗实验(演示实验)一、实验目的 (1)了解过滤系统的组成与构造,观察过滤及反冲洗现象,加深理解过滤及反冲洗原理。 (2)了解过滤及反冲洗模型的组成。 (3)熟悉过滤及反冲洗实验的方法。 (4)测定滤池工作中的主要技术并掌握观测的方法。 二、实验原理 (一)过滤原理 滤池净化的主要作用是接触凝聚作用,水中经过絮凝的杂质截留在滤池之中,或者有接触絮凝作用的滤料表面粘附水中的杂质。滤层去除水中杂质的效果主要取决于滤料的总表面积。 随着过滤时间的增加,滤层截留杂质的增多,滤层的水头损失也随之增大,其增长速度随滤速大小、滤料颗粒的大小和形状,过滤进水中悬浮物含量及截留杂质在垂直方向的分布而定。当滤速大,滤料颗粒粗,滤层较薄时,滤过的水水质很快变差,过滤水质周期较短;如滤速大,滤料颗粒细,滤池中的水头损失增加也很快,这样很快达到过滤压力周期。所以在处理一定性质的水时,正确确定滤速,滤料颗粒的大小,滤料及厚度之间的关系,具有重要的技术意义与经济意义,该关系可通过试验的方法来确定。 (二)反冲洗原理 当水头损失达到极限,使出水水质恶化时就要进行反冲洗。反冲洗的目的是清除滤层中的污物,使滤池恢复过滤能力。冲洗采用自下而上的水流进行。滤料层在反冲洗时,当膨胀率一定,滤料颗粒越大,所需的冲洗强度便越大,水温越高(水的粘滞系数越小),所需冲洗强度也越大。对于不同的滤料,同样颗粒的滤料,当比重大的与比重小的膨胀率相同时,所需的冲洗强度就越大。精确地确定在一定的水温下冲洗强度与膨胀率之间的关系,最可靠的方法是进行反冲洗实验。 反冲洗的目的是除去滤层截留的污物,恢复滤床的过滤能力。反冲洗的方法有两种:水洗和水气联合清洗。经过大量研究和实际运行验证,认为反冲洗造成滤料洁净的主要原因是水流剪切作用和滤料间碰撞磨擦作用。前者通过水对粘附在滤料表面污物的冲刷剪力作用,以及滤料颗粒旋转的离心作用,使污泥脱落;后者则在滤料颗粒碰撞磨擦作用下,使污泥脱落下来。

过滤及反冲洗实验

过滤及反冲洗实验 一、实验目的及要求 1、熟悉普通快滤池的过滤、冲洗的工作过程。 2、观察滤料层的水头损失与工作时间的关系,探求不同滤料层的水质,以了解大部分的过滤效果是在顶上完成的。 3、观察滤池反冲洗的情况:滤料的水力筛分现象,滤料层膨胀与冲洗强度的关系;了解并掌握气、水反冲洗法,以及由实验确定最佳气、水反冲洗强度与反冲洗时间的方法。 4、加深对滤速、冲洗强度、滤层膨胀率、初滤水浊度的变化、冲洗强度与滤层膨胀率关 系以及滤速与清洁滤层水压头损失关系的理解。 二、实验装置 实验装置(滤池模型)见下图。有机玻璃滤柱:Φ150×2000mm,δ=5mm 。其他仪器有:浊度测定仪、温度计、秒表、各种玻璃器皿。 三、实验方法与步骤 1、熟悉实验设备。对照实验设备,熟悉滤池及相应的管路系统,包括配水设备、加药装置、过滤柱、 滤池进水阀门及流量计、滤池出水阀门、反冲洗进水阀门及流量计、反冲洗出水阀门、测压管等。 2、水反冲洗:进行滤料层反冲洗膨胀率与反冲洗强度关系的测定。首先标出滤料层原始高度及各相 应膨胀率的高度,然后打开反冲洗排水阀,再慢慢开启反冲洗进水阀,用自来水对滤料层进行反冲

洗,量测一定的膨胀率(10,30,40,50,60,70%)时的流量,并测水温。 3、过滤:关闭反冲洗进水阀及排水阀,全部打开滤池出水阀,让水面下降到砂层上10~20cm 处,关闭出水。通进不加药的浑水(浑浊度控制在40~50度)至水位到溢流高度,再开滤池出水,控制等速在6~8 m/h左右。此时马上记录各测压管的水位高度。开始过滤后10min、20min、30min、60min、测进出水的浊度、温度和各测压管的水位。 4、气、水反冲洗: (1)停止滤池工作,待水位下降至滤料表面以上10cm位置时,打开空压机阀,往滤柱底部送气注意气量要控制在1m3/min﹒m2以内,以滤层表面均具有紊流状态,看似沸腾开锅,滤层全部冲动为准。此时记录转子流量计上的读数并记时,气洗至规定时间,关进气阀门。气洗时注意观察滤料相互磨擦的情况,并注意保持水面高于滤层10cm,以免空气短路。(2)气洗结束后,立即打开水反冲洗的进水阀,开始水反冲洗。注意要迅速调整好水量,以滤层的膨胀率保持在要求的数值上为准。当趋于稳定后,开始以秒表记录反冲洗时间,水反洗进行5分钟。 (3)反冲水由滤柱上部排水管排出,用量筒取样并计算流量。在水反洗的5分钟内至少取5个水样。并将每次取样后测得的浊度填入丙记录表中: 四、注意事项: 1)反洗时控制气、水量,尽量减少滤料流失。 2)反洗时防止空气短路。 3)水泵在初次使用或长期不用再使用时,请先向泵体灌满引水。 4)当气温低于4℃时,应做好防冻工作,以免冻裂泵体。 5)若电泵长期不使用,应卸下管路,排净泵体积水,将主要零部件擦洗干净,进行防 锈处理,置于干燥通风处,妥善保管。 四、实验成果及要求 1、按要求记录实验数据。 2、绘制过滤时滤料层水头损失与时间的关系曲线。 3、绘制冲洗强度与滤料层膨胀率的关系曲线。 五、实验分析与讨论 分析原水与经滤池处理后的水的各指标的变化情况及不同滤层对过滤的效果。