理论力学振动试验(2015)

实验二:简谐振动幅值测量

、实验目的

1. 了解振动信号位移、速度、加速度之间的关系。

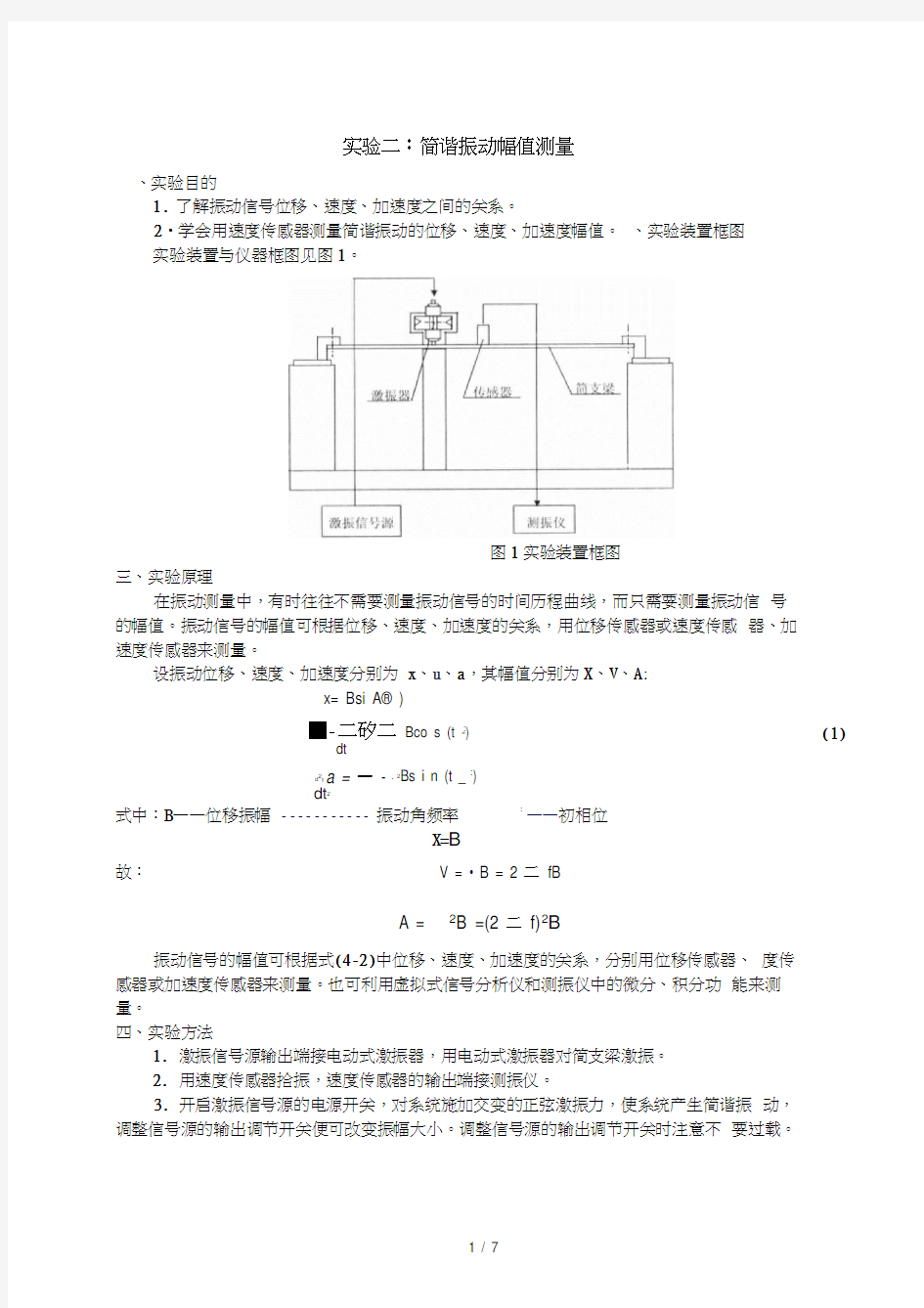

2?学会用速度传感器测量简谐振动的位移、速度、加速度幅值。 、实验装置框图 实验装置与仪器框图见图1。

图1实验装置框图

三、实验原理

在振动测量中,有时往往不需要测量振动信号的时间历程曲线,而只需要测量振动信 号的幅值。振动信号的幅值可根据位移、速度、加速度的关系,用位移传感器或速度传感 器、加速度传感器来测量。

设振动位移、速度、加速度分别为 x 、u 、a ,其幅值分别为X 、V 、A :

x= Bsi A? )

■-二矽二 Bco s (t -:)

dt

d 2y

a = ― - - 2

Bs i n (t _ :)

dt 2

式中:B ——位移振幅 ----------- 振动角频率

:

——初相位

X=B 故:

V = ? B = 2 二 fB

A =

2

B =(2 二 f)2B

振动信号的幅值可根据式(4-2)中位移、速度、加速度的关系,分别用位移传感器、 度传感器或加速度传感器来测量。也可利用虚拟式信号分析仪和测振仪中的微分、积分功 能来测量。

四、实验方法

1. 激振信号源输出端接电动式激振器,用电动式激振器对简支梁激振。

2. 用速度传感器拾振,速度传感器的输出端接测振仪。

3. 开启激振信号源的电源开关,对系统施加交变的正弦激振力,使系统产生简谐振 动,调整信号源的输出调节开关便可改变振幅大小。调整信号源的输出调节开关时注意不 要过载。

(1)

4?分别用测振仪的位移X、速度V、加速度A各档进行测量和读数

五、实验结果与分析

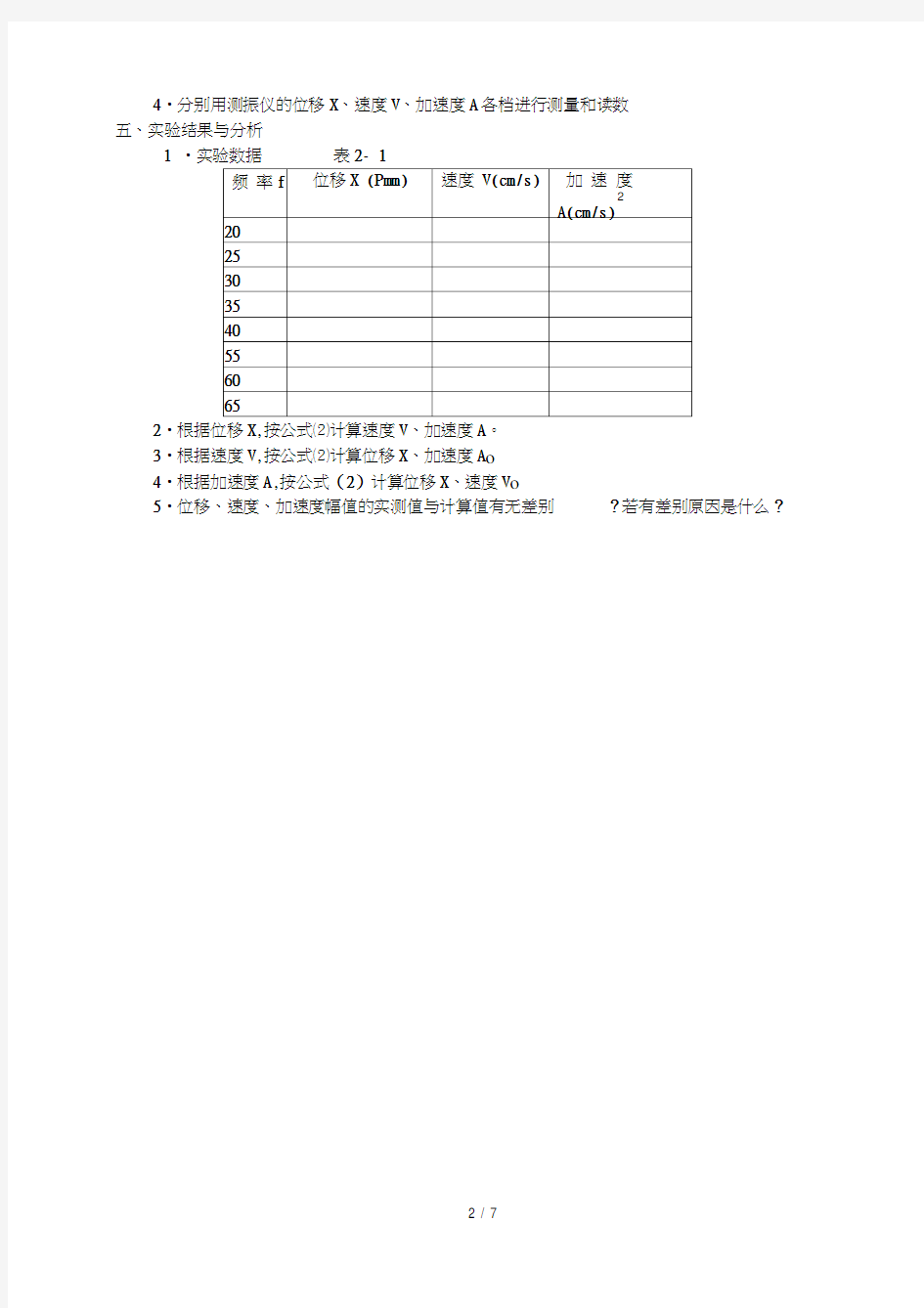

1 ?实验数据表2- 1

2?根据位移X,按公式⑵计算速度V、加速度A。

3?根据速度V,按公式⑵计算位移X、加速度A o

4?根据加速度A,按公式(2)计算位移X、速度V o

5?位移、速度、加速度幅值的实测值与计算值有无差别?若有差别原因是什么?

实验三:机械振动系统固有频率的测量

、实验目的

1?了解共振前后李萨如图形的变化规律和特点。

2?学会用“共振相位判别法”测量机械振动系统的固有频率 、实验装置框图

三、实验原理

用简谐力激振,造成系统共振,以寻找系统的固有频率,是一种常用的方法。这种方 法可以根

据振动量的幅值共振来判定共振频率。但在阻尼较大的情况下,用不同的幅值共 振方法测得的共振频率略有差别,而且用幅值变化来判定共振频率有时不够敏感。

相位判别法是根据共振时的特殊相位值以及共振前后的相位变化规律所提出来的一 种共振判别法。在简谐力激振的情况下,用相位法来判定共振是一种较为敏感的方法,而 且共振时的频率就是系统的无阻尼固有频率,可以排除阻尼因素的影响。

以下对这两种方法分别加以说明:

1 ?位移判别共振

设激振信号为F ,振动体位移、速度、加速度信号为

Y 、dy

、

dt

F 二 FoSin t

d 乙v

—/ m 2Bsin (t -) dt 2

测量位移拾振时,测振仪一上所反映的是振动体的位移信号。将位移信号输入虚拟 式示波的“ 丫通道,激振信号输入“ X ”通道,此时两信号分别为:

丫 = y =Bsin( t -)

将示波揣置于“ X-Y ”显示档位上,以上两信号在屏幕上显示出一个椭圆图像。共振 时,「二二「二二2即X 轴信号与丫轴信号的相位差为二2 ,根据李萨如图形原理知,

1

1 ---------------------

h

辟 1

图1

实验装置框图

d 2y dt 2

虐抓仪黔

打印机

激霍h 訐:源

幕上的图像将是一个正椭圆。当??略大于??n 或略小于5时,图像都将由正椭圆变为斜椭圆 其变化过程哪图2所示。由图2见,图像由斜椭圆变为正椭圆时的频率就是振动体的固有 频率。

;.「;.-;:n ?=?n >'"'n

欠共振

共振 过共振

图2用位移判别共振的李萨如图形

2 ?速度判别共振

测量速度时,测振仪所反映的是振动体的速度信号。将速度信号输入示波器 丫轴,激

振信号输入示波器X 轴,此时,示波器的X 轴与丫轴的信号分别为:

X = F = F 0sin ?,t

丫 二包二 Bcos(t -:「)= Bsin(t )

⑵

dt

2

上述信号使示波器的屏幕上显示一椭圆图像。共振时,

—-n ^二.2,因此,X 轴

信号与丫轴信号的信号相位差为0。根据李萨如图形原理知,屏幕上的图像应是一条直线。 当」略大于??n 或略小于? F 时,图像都将由直线变为椭圆。其变化过程如图 3所示。因此, 图像由椭圆变为直线时的频率就是振动体的固有频率

图3用速度判别共振的李萨如图形

3 ?加速度判别共振

测量加速度时,测振仪上所反映的是振动体的加速度信号。将振动加速度信号输入 示波器丫轴,激振信号输入示波器x 轴,此时,示波器的X 轴与丫轴的信号分别为:

X ― F — F o sin ?. .?t

2

Y 二雪--2

Bsin (t -)- 2

Bsin (t ■- ) (3)

dt

上述信号使示波器的屏幕上显示一椭圆图像。

共振时,2, X 轴信号与丫轴

信号的信号相位差为二2,。根据李萨如图形原理,屏幕上的图像将是一个正椭圆。当 「略

大于或略小于行时,图像都将由正椭圆变为斜椭圆,并且其轴所在象限也将发生变化

- J.-:n

欠共振

共振

过共振

其变化过程如图4所示。因此图像变为正椭圆时的频率就是振动体的固有频率

用加速度判别共振的李萨如图形

四、 实验方法

1激振信号源输出端接电动式激振器,用激振器对简支梁激振。

2?将激振信号源输出端接入虚拟式示波器的 X 轴,速度传感器输出的信号经测振仪 接入示波器的丫轴。

3?开启激振信号源的电源开关,对系统施加交变正弦激振力,使系统产生振动,调 整信号源的输出调节开关便可改变振幅大小。调整信号源的输出调节开关时注意不要过 载。

4?激振频率由低到高逐渐增加,同时,用测振仪的 X 、V 、A 档测振,观察示波器屏 幕上的图像,根据“共振相位判别法”的原理,分别用位移、速度、加速度、判别共振, 确定共振频率。

五、 实验结果与分析

1将用X 、V 、A 档判别共振的结果图分别绘出来。 2 ?分析实验结果与理论原理是否相符合。

;.■? - :;F.n

-=-n

门,门n

共振 过共振

(3)

图1实验装置框图

三、实验原理

单自由度系统的力学模型如图2所示。在正弦激振力的作用下系统作简谐强迫振动, 设激振力F 的幅值B 、圆频率■ 0 (频率f = ? 2二),系统的运动微分方程式为:

d 2

x

dx

害

Kx =F dt 2

dt

d 2x dt 2

dx 2 2n

2

x 二 F M

dt

与2空,F M

dt 2 dt

式中:——系统固有圆频率

?2 = K M

n ――阻尼系数 ――阻尼比 2n =C. M

F ――激振力

方程(1)的特解,即强迫振动为:

x = Asi n (° - J = As i n2「:f - J

F = Bsi n pt = Bs i n^~ft)

⑵

式中:A ——强迫振动振幅

;:

——初相位

B M

-~2 r~2 ~2~2 (■ -■ °) 4n °

实验四:单自由度系统强迫振动的幅频特性、固有频率和阻尼的测量

.实验目的

1. 学会测量单自由度系统强迫振动的幅频特性曲线。

2. 学会根据幅频特性曲线确定系统的固有频率 f °和阻尼比。 .实验装置框图

式⑶叫做系统的幅频特性。将式 ⑶所表示的振动幅值与激振频率的关系用图形表示, 称为幅频特性曲线(如图3所示):

图3中,A max 为系统共振时的振幅;f 。为系统固有频率,f l , f 2为半功率点频率

当阻尼较小时,f a :、f 。故以固有频率f 0作为共振频率f a 。在小阻尼情况下可得

=⑸ 2f o

f l , f 2的确定如图3所示:

四、实验方法

1 ?将速度传感器置于简支梁上,其输出端接测振仪,用以测量简支梁的振动幅值。 2?将电动式激振器接入激振信号源输出端,开启缴振信号源的电源开关,对简支梁 系统施加交变正弦激振力,使系统产生正弦振动。

3. 调整激振信号源输出信号的频率,并从测振仪上读出各频率及其对应的幅值,填 入表4— 1。

4. 利用虚拟式示波器找出 A max 值,然后用虚拟式FFT 分析仪作该幅值信号的频谱, 求出共振频率f a ,这里f a = f o 从而求出系统固有频率。

5. 求出幅值0.707A max ,然后FFT 分析仪的频谱中作出A=0.707A max ,找到与频谱图相 交的两个点的频率f l 和f 2,从而可用式 ⑸求出阻尼比量。 五、实验结果分析

1

.实验数据 表1

频率(HZ )

1 20

23

26

29

32

35

38

41

44

47

50

53

振幅(Mm )

2.根据表1中的实验数据绘制系统强迫振动的幅频特性曲线。

3. 确定系统固有频率f o (幅频特性曲线共振峰的亡最高点对应的频率近似等于系统固 有频率)。

4. 确定阻尼比?。按图3所示计算0.707A max ,然后在幅值特性曲线上确定f 1, f 2,利 用式(5)计算出阻尼比。

图2单自由度系统力学模型

图3单自由度系统振动的幅频特性曲线

振幅为A max 时的频率叫共振频率 f a 。在有阻尼的情况下,共振频率为:

理论力学实验报告

实验一求不规则物体的重心 一、实验目的:用悬吊法和称重法求出不规则物体的重心的位置。 二、实验设备仪器:ZME-1型理论力学多功能实验台,直尺、积木、磅秤、胶带、白纸等。 三、实验原理方法简述 (一)悬吊法求不规则物体的重心 适用于薄板形状的物体,先将纸贴于板上,再在纸上描出物体轮廓,把物体悬挂于任意一点A,如图1-1(a)所示,根据二力平衡公理,重心必然在过悬吊点的铅直线上,于是可在与板贴在一起的纸上画出此线。然后将板悬挂于另外一点B,同样可以画出另外一条直线。两直线的交点C就是重心,如图1-1(b)所示。 A (a) 图1-1 (二)称重法求轴对称物体的重心 对于由纵向对称面且纵向对称面内有对称轴的均质物体,其重心必在对称轴上。

图1-2 首先将物体支于纵向对称面内的两点,测出两个支点间的距离l ,其中一点置于磅秤上,由此可测得B 处的支反力N1F 的大小,再将连杆旋转180O ,仍然保持中轴线水平,可测得N2F 的大小。重心距离连杆大头端支点的距离C x 。根据平面平行力系,可以得到下面的两个方程: C 1N N21N =?-?=+x W l F W F F 根据上面的方程,可以求出重心的位置: N2 N11N F F l F x C +?= 四、实验数据及处理 (一)悬吊法求不规则物体的重心 (二)称重法求对称连杆的重心。 a.将磅秤和支架放置于多功能台面上。将连杆的一断放于支架上,另一端放于支架上,使连杆的曲轴中心对准磅秤的中心位置。并利用积木块调节连杆的中心位置使它成水平。记录此时磅秤的读数 F N1=1375g b.取下连杆,记录磅秤上积木的重量F J1=385g c.将连杆转?180,重复a 步骤,测出此时磅秤读数F N2=1560g d.取下连杆,记录磅秤上积木的重量F J1=0g

实验2 理论力学组合实验__物体转动惯量的“三线摆”法测定

实验报告 课程名称:《理论力学实验》指导老师:________________成绩:__________________ 实验名称:物体转动惯量的测定实验类型:创新型同组学生姓名:__________ 一、实验目的 1、通过实验加深对转动惯量的理解; 2、了解并掌握用“三线摆”方法测取物体转动惯量的方法; 3、验证圆盘的转动惯量,并分析“三线摆”摆长对测量的误差; 4、用等效方法,测取不规则物体的定轴转动惯量; 二、实验仪器和设备 1、TME—1理论力学多功能实验装置; 2、圆盘“三线摆”1个; 3、不规则物体(飞机模型)1个; 4、圆形铁柱2个; 5、光电计时器1个; 6、卷尺1支。 三、实验原理 (提示:线长L和扭振周期T,则物体的转动惯量: 2 02 T MgR r J l π '' ?? = ? ?? 。) 实验原理描述:(由学生自行推导)专业:________________ 姓名:________________ 学号:________________ 日期:________________ 地点:________________

实验原理描述(续) 四、实验方法与步骤 A、圆盘转动惯量验证实验 基本要点: 1、确保三线摆的三条摆线等长平行; 2、标准圆盘用水平仪校正水平; 3、测量摆线竖直高度及大圆盘摆线处半径R'、小圆盘摆线处半径r'; 4、测量摆动周期;(使用仪器自动计时,一般为30个周期) 5、调整摆线长度,重复上述实验步骤测量3组。 详细内容请学生补充: B、不规则物体转动惯量的测定(等效法) 详细内容请学生补充:

五、实验结果与数据处理 A、圆盘转动惯量验证实验 圆盘直径D= mm,摆线半径R'= mm,r'= mm,圆盘的质量M= g 转动惯量理论值= kgm2 B、不规则物体转动惯量的测定(等效法) 摆线长度L= cm,不规则物体的质量M= g,扭振周期T= s 六、注意事项 1、在升降三线摆时,手轮的拨档开关必须处于松动状态,即逆时针到底; 2、摆的初始偏转角应小于或等于6°角; 3、摆的三根线应等长,以保持圆盘水平; 4、实际测试时,不应有较大幅度的平动; 5、不规则物体的转动轴心应与圆盘中心重合;

理论力学转动惯量实验报告

理论力学转动惯量 实验报告

【实验概述】 转动惯量是描述刚体转动中惯性大小的物理量,它与刚体的质量分布及转轴位置有关。 正确测定物体的转动惯量,~对于了解物体转动规律,~机械设计制造有着非常重要的意义。 然 而在实际工作中,大多数物体的几何形状都是不规则的, 难以直接用理论公式算出其转动惯~ 量,只能借助于实验的方法来实现。 因此,在工程技术中,用实验的方法来测定物体的转动 ’ 惯量就有着十分重要的意义。 IM-2刚体转动惯量实验仪,应用霍尔开关传感器结合计数计 ’ 时多功能毫秒仪自动记录刚体在一定转矩作用下, 的角加速度和刚体的转动惯量。 因此本实验提供了一种测量刚体转动惯量的新方法, 实验思 路新颖、科学,测量数据精确,仪器结构合理,维护简单方便,是开展研究型实验教学的新 仪器。 【实验目的】 1. 了解多功能计数计时毫秒仪实时测量(时间)的基本方法 2. 用刚体转动法测定物体的转动惯量 3. 验证刚体转动的平行轴定理 4. 验证刚体的转动惯量与外力矩无关 【实验原理】 1. 转动力矩、转动惯量和角加速度关系系统在外力矩作用下的运动方程 即绳子的张力T=m(g-r p 2) 砝码与系统脱离后的运动方程 (2) 由方程(1) (2)可得 J=mr(g-r p 2)/( p 2- p 1) 2. 角加速度的测量 0=3 o t+? p t2 若在t 1 、t 2时刻测得角位移0 1、B 2 则 0 1 = 3 0 t 1+? p t2 0 2=3 0 t 2+? p t2 所以,由方程(5)、(6)可得 p =2 (0 2 t 1- 0 1 t 2) / t 1 t 2 (t 2- t 1) 【实验仪器】 转过n 角位移的时刻,测定刚体转动时 T X 叶M 严J p 2 (1) 由牛顿第二定律可知,砝码下落时的运动方程为: mg-T=ma (5)

理论力学实验报告

F F B o C o W o A (a) (b) A A B W W X C l l ⑻ (b) x C A 7 F N 1 F N1 F N1 F N1 F N2 F N2 F N1 I 实验一求不规则物体的重心 一、 实验目的: 用悬吊法和称重法求出不规则物体的重心的位置。 二、 实验设备仪器:ZME-1型理论力学多功能实验台,直尺、积木、磅秤、胶带、白纸等。 三、 实验原理方法简述 (一)悬吊法求不规则物体的重心 适用于薄板形状的物体,先将纸贴于板上,再在纸上描出物体轮廓,把物体悬挂于任意一点 A ,如图 1-1( a )所示,根据二力平衡公理,重心必然在过悬吊点的铅直线上,于是可在与板贴在一起的纸上画出 此线。然后将板悬挂于另外一点 B ,同样可以画出另外一条直线。 两直线的交点C 就是重心,如图1-1(b ) 所示。 图1-1 (二)称重法求轴对称物体的重心 对于由纵向对称面且纵向对称面内有对称轴的均质物体,其重心必在对称轴上。 图1-2 首先将物体支于纵向对称面内的两点,测出两个支点间的距离 I ,其中一点置于磅秤上,由此可测得 B 处的支反力F N1的大小,再将连杆旋转 180°,仍然保持中轴线水平,可测得 F N2的大小。重心距离连杆 大头端支点的距离 x C 。根据平面平行力系,可以得到下面的两个方程: F N2二W 根据上面的方程,可以求出重心的位置: I -W x C =0 四、实验数据及处理 (一)悬吊法求不规则物体的重心

F NI =1375 g 4)连杆 a. 将磅秤和支架放置于多功 能台面上。将连杆的一断放于支架上,另一端放于支架上,使连杆的曲轴 中心对准磅秤的中心位置。 并利用积木块调节连杆的中心位置使它成水平。 记录此时磅秤的读数 b. 取下连杆,记录磅秤上积木的重量 F JI =385g c. 将连杆转180,重复a 步骤,测出此时磅秤读数 F N 2=1560g d. 取下连杆,记录磅秤上积木的重量 F JI =0 g e. 测定连杆两支点间的距离 I =221mm f. 计算连杆的重心位置 = (1375_385)_ _ 86mm 重心距离连杆大头端支点的距离 x C =86mm 。 1375 -385 1560 五、思考题 1. 在进行称重法求物体重心的实验中,哪些因素将影响实验的精度? 答:影响实验精度的因素有: 1)磅秤的精度;2)支点位置的准确度;3 )连杆中心线的水平度; 支点间距离测量的准确度,等。 实验四四种不同载荷的观测与理解 一、 实验目的: 通过实验理解渐加载荷,冲击载荷,突加载荷和振动载荷的区别。 二、 实验设备仪器:ZME-1型理论力学多功能实验台,磅秤,沙袋。 三、 实验原理方法:

ZME-1型理论力学

理论力学实验报告 实验名称:ZME-I型理论力学 多功能试验台实验 指导教师: 学院:建筑工程学院 班级:工力131 学号: 姓名: 时间:2016.12.29 昆明理工大学

ZME-I型理论力学多功能试验台实验报告 实验设备名称: ZME-I型理论力学多功能试验台 实验日期: 2016.12.27 试验一:测试单自由度振动系统的变形,计算刚度系数与固有频率 一、实验目的 1.了解并掌握单自由度振动系统的刚度系数k的测定; ; 2.求取单自由度振动系统的固有频率f 二、实验设备和仪器 1.ZME—1理论力学多功能实验装置; 2.质量为0.138kg的高压输电线模型; 3.100g砝码2个,200g砝码2个; 三、实验原理 弹簧质量组成的单自由度振动系统,在弹簧的线性变形范围内,系统的变形和所受到的外力的大小成线性关系。据此,施加不同的力,产生不同的变形,可以得到系统的刚度系数。 四、实验方法与步骤: 1.将砝码托盘挂在弹簧质量系统塑料质量模型下的小孔内,记录此时塑料质量模型上指针的位置; 2.首先把一个200g的砝码放在砝码托盘上,稳定后读取并记录指针的偏移位置; 3.逐步增加砝码质量至600g,并记录相应的指针偏移位置; 4.在坐标上画出系统变形与砝码重量之间的关系曲线; 5.计算振动系统的刚度系数和固有频率。 图1 加200g砝码图2 加至600g砝码

五、数据记录及处理: 表一: 5.88 75 48 122.5 图3 振体竖向变形图 1.单自由度系统的等效刚度: l k eq ?=W =125.33N/m 2.单自由度系统的固有振动频率: m k 21f eq n π = =4.8Hz 实验二:物体重心的测试 一、实验目的: 1.用悬吊法测取不规则物体的重心位置; 2.用称量法测取连杆的重心位置,并计算其重量。 二、实验设备和仪器: 1.ZME —1理论力学多功能实验台; 2.不规则物体(各种型钢组合体); 3.连杆1个; 4.台秤1台。 三、实验原理: 物体重心的位置是固定不变的,利用柔软细绳的受力特点和二力平衡原理,我们可以用悬挂的方法决定重心的位置;再利用平面一般力系的平衡条件,可以测取连杆的重心位置和物体的重量。

理论力学 matlab编程

力系平衡问题 一、实验目的 1、进一步掌握力系平衡知识; 2、掌握利用理论力学知识解决复杂力系平衡问题的能力; 3、提高利用计算机进行辅助分析的能力。 二、实验内容 利用Matlab求解刚体系平衡问题。 三、实验原理 1、力系平衡方程; 2、代数方程求解命令solve。 四、实验工具 计算机以及Matlab软件 五、实验过程 1、力学模型建立、描述 组合梁由AC和CD铰接而成。已知:q=5KN/m,力偶矩M=20KN.m,不计梁重。试求支座A,B,C,D处的约束力。 2、数学模型的建立 -Fay-FCy+FBy-q*4=0 Fax-FCx=0 FBy*2-FCy*4-q*4*2=0 -FD*cos(pi/6)+FCx=0 FD*sin(pi/6)+FCy=0 -M+FD*4*sin(pi/6)=0 3、数学模型求解仿真 编写Matlab命令文件如下: clear eq1='-q*4-FA y-FCy+FBy=0'; eq2='FAx-FCx=0'; eq3='FBy*2-FCy*4-q*4*2=0'; eq4='FCy+FD*sin(pi/6)=0'; eq5='FCx-FD*cos(pi/6)=0'; eq6='FD*4*sin(pi/6)-M=0'; s=solve(eq1,eq2,eq3,eq4,eq5,eq6,'FAx','FA y','FBy','FCx','FCy','FD'); q=5;M=20;

%单位为KN FAx=subs(s.FAx) FA y=subs(s.FA y) FBy=subs(s.FBy) FCx=subs(s.FCx) FCy=subs(s.FCy) FD=subs(s.FD) 六、实验结果 FAx =8.6603 FA y =-5 FBy =10 FCx =8.6603 FCy =-5 FD =10

20XX190201班理论力学实验报告数据已填写

20XX190201班理论力学实验报告数据已填 写 实验一求不规则物体的重心 一、实验目的:用悬吊法和称重法求出不规则物体的重心的位置。 二、实验设备仪器:ZME-1型理论力学多功能实验台,直尺、积木、磅秤、胶带、白纸等。三、实验原理方法简述 (一)悬吊法求不规则物体的重心 适用于薄板形状的物体,先将纸贴于板上,再在纸上描出物体轮廓,把物体悬挂于任意一点A,如图1-1(a)所示,根据二力平衡公理,重心必然在过悬吊点的铅直线上,于是可在与板贴在一起的纸上画出此线。然后将板悬挂于另外一点B,同样可以画出另外一条直线。两直线的交点C就是重心,如图1-1(b)所示。 FFABCWW(a)A(b) 图1-1 (二)称重法求轴对称物体的重心 对于由纵向对称面且纵向对称面内有对称轴的均质物体,其重心必在对称轴上。 AxCAWBFN1lWBxCFN2l(a)(b)

图1-2 首先将物体支于纵向对称面内的两点,测出两个支点间的距离l,其中一点置于磅秤上,由此可测得B处的支反力FN1的大小,再将连杆旋转180O,仍然保持中轴线水平,可测得FN2的大小。重心距离连杆大头端支点的距离xC。根据平面平行力系,可以得到下面的两个方程: FN1?FN2?WFN1?l?W?xC?0 根据上面的方程,可以求出重心的位置: xC?FN1?l FN1?FN2四、实验数据及处理 (一)悬吊法求不规则物体的重心 A C B (二)称重法求对称连杆的重心。 a.将磅秤和支架放置于多功能台面上。将连杆的一断放于支架上,另一端放于支架上,使连杆的曲轴中心对准磅秤的中心位置。并利用积木块调节连杆的中心位置使它成水平。记录此时磅秤的读数FN1=1375g b.取下连杆,记录磅秤上积木的重量FJ1=385g c.将连杆转180?,重复a步骤,测出此时磅秤读数 FN2=1560g d.取下连杆,记录磅秤上积木的重量FJ1=0g e.测定连杆两支点间的距离l=221mm f.计算连杆的重心位置

理论力学组合实验

理论力学组合实验报告 使用设备名称与型号 同组人员 实验时间 一、实验目的 理论力学是一门理论性较强的技术基础课,是现代工程技术基础理论之一,在日常生 活、工程技术各领域都有着广泛的应用。这门学科的理论比较抽象,真正掌握也较困难。 本实验指导书介绍理论力学的六个小实验,让学生在做实验过程中既动手又动脑,培养 学生的创新思维和科学实验能力。 二、实验设备与仪器 理论力学多功能实验台ZME-1型 三、实验原理 四、实验操作步骤 实验(1):求弹簧质量系统的固有频率 在高压输电线模型的砝码盘上,分四次挂上不同重量的砝码,观察并记录弹簧的变 形。 实验(2):求重心的实验方法 (A)悬吊法 将求重心的型钢片状试件,用细绳将其挂吊在上顶板前端的螺钉上,再换一个位置 挂吊,通过两次挂吊便可求出重心位置。 (B)称量法 使用连杆、积木、台称,利用已学力学知识,用称量法求连杆的重量及重心位置。 实验(3):验证均质圆盘转动惯量的理论公式 转动实验台右边手轮,使圆盘三线摆摆长下降为60cm,左手给三线摆一初始角(一般小于60),释放圆盘后,三线摆发生扭转振动。右手拿秒表,记录扭转十次或以上的时 间,并算出周期,比较实验与理论计算两种方法求得的转动惯量,确定误差,还可以求

摆长(四种长度)对误差的影响。 由弹簧的变形计算该系统的等效刚度和固有频率。 实验(4):用等效方法求非均质物体转动惯量 分别转动左边两个三线摆的手轮,让有非均质摇臂的圆盘三线摆下降至摆长约60cm,也使配重相同的带有强磁铁的两个圆柱铁三线摆下降到相同的高度进行转动惯量等效实 验,测出扭转振动的周期,再与两个圆柱的三线摆计算周期进行等效,从而求出非均质 摇臂的转动惯量。 五、实验结果及分析计算 1、弹簧质量系统的固有频率 砝码重量(N) 弹簧变形量(mm) 2、连杆的重心 连杆两圆心距离(cm) 支撑力F1(N) 支撑力F2(N)

理论力学组合实验

理论力学组合实验 理论力学组合实验报告 使用设备名称与型号________________________________________ 同组人员__________________________________________________ 实验时间__________________________________________________ 一、实验目的 理论力学就是一门理论性较强的技术基础课,就是现代工程技术基础理论之一,在日常生活、工程技术各领域都有着广泛的应用。这门学科的理论比较抽象,真正掌握也较困难。本实验指导书介绍理论力学的六个小实验,让学生在做实验过程中既动手又动脑,培养学生的创新思维与科学实验能力。 二、实验设备与仪器 理论力学多功能实验台 ZME-1型 三、实验原理四、实验操作步骤实验(1):求弹簧质量系统的固有频率 在高压输电线模型的砝码盘上,分四次挂上不同重量的砝码,观察并记录弹簧的变形。实验(2):求重心的实验方法 (A)悬吊法 将求重心的型钢片状试件,用细绳将其挂吊在上顶板前端的螺钉上,再换一个位置挂吊,通过两次挂吊便可求出重心位置。 (B)称量法 使用连杆、积木、台称,利用已学力学知识,用称量法求连杆的重量及重心位置。实验(3):验证均质圆盘转动惯量的理论公式 转动实验台右边手轮,使圆盘三线摆摆长下降为60cm,左手给三线摆一初始角(一般小 于60),释放圆盘后,三线摆发生扭转振动。右手拿秒表,记录扭转十次或以上的时间,并算出 周期,比较实验与理论计算两种方法求得的转动惯量,确定误差,还可以求摆长(四种长度) 对误差的影响。 由弹簧的变形计算该系统的等效刚度与固有频率。 理论力学组合实验 实验(4):用等效方法求非均质物体转动惯量 分别转动左边两个三线摆的手轮,让有非均质摇臂的圆盘三线摆下降至摆长约60cm,

理论力学实验报告2017

《理论力学》实验报告 班级: 姓名: 学号: 成绩:

实验一 实验方法测定物体的重心 一、实验目的: 1、通过实验加深对合力概念的理解; 2、用悬挂法测取不规则物体的重心位置; 3、用称重法测物体的重心位置并用力学方法计算重量。 二、实验设备和仪器 1、理论力学多功能实验装置; 2、不规则物体(各种型钢组合体); 3、连杆模型; 4、台秤。 三、实验原理 物体的重心的位置是固定不变的。再利用柔软细绳的受力特点和两力平衡原理,我们可以用悬挂的方法决定重心的位置;又利用平面一般力系的平衡条件,可以测取杆件的重心位置和物体的重量。 物体的重量:21F F W +=;重心位置:W l F x C 1= 四、实验方法和步骤 A 、悬挂法 1、从柜子里取出求重心用的组合型钢试件,用将把它描绘在一张白纸上; 2、用细索将其挂吊在上顶板前面的螺钉上(平面铅垂),使之保持静止状 态; 3、用先前描好的白纸置于该模型后面,使描在白纸上的图形与实物重叠。 再用笔在沿悬线在白纸上画两个点,两点成一线,便可以决定此状态的重力作用线; 4、变更悬挂点,重复上述步骤2-3,可画出另一条重力作用线; 5、两条垂线相交点即为重心。

B、称重法 1、取出实验用连杆。将连杆一端放在台秤上,一端放在木架上,并使连杆保 持水平。 2、读取台秤的读数,并记录; 3、将连杆两端调换,并使摆杆保持水平; 4、重复步骤2; 五、数据记录与处理 A、悬挂法(请同学另附图) B、称重法 六、注意事项 1、实验时应保持重力摆水平; 2、台称在使用前应调零。

实验二、四种不同类型载荷的比较实验 一、实验目的 1、了解四种常见的不同载荷; 2、比较四种不同类型载荷对承载体的作用力特性。 二、实验仪器和设备 1、理论力学多功能实验装置; 2、2kg台秤1台; 3、0.5kg重石英沙1袋; 4、偏心振动装置1个。 三、实验原理 渐加载荷、突加载荷、冲击载荷和振动载荷是常见的四种载荷。不同类型的载荷对承载体的作用力是不同的。将不同类型的载荷作用在同一台秤上,可以方便地观察到各自的作用力与时间的关系曲线,并进行相互比较。 四、实验方法和步骤 1、将台秤置于实验装置合适的位置并放平稳; 2、渐加载荷:取出装有石英沙的袋子,将沙子缓慢、渐渐地倒入台秤上的 托盘中,仔细观察台秤指针的变化,并描绘出作用力的时程曲线示意图; 3、突加载荷:将托盘中的石英沙装回原袋子,用手将沙袋拎起至刚好与托 盘分离时突然松手,仔细观察台秤指针的变化,并描绘出作用力的时程 曲线示意图; 4、冲击载荷:再将沙袋拎起至某一高度(如5cm)后自由释放,沙袋对台秤 造成一定的冲击,仔细观察台秤指针的变化,并描绘出作用力的时程曲 线示意图; 5、振动载荷:用偏心振动装置代替沙袋。先打开偏心振动装置上的电源开 关让其上的电机旋转,然后轻轻置于台秤的托盘上。仔细观察台秤指针 的变化,并描绘出作用力的时程曲线示意图。 五、实验结果与数据处理

理论力学振动试验(2015)

(1) 实验二:简谐振动幅值测量 、实验目的 1. 了解振动信号位移、速度、加速度之间的关系。 2?学会用速度传感器测量简谐振动的位移、速度、加速度幅值。 、实验装置框图 实验装置与仪器框图见图1。 图1实验装置框图 三、实验原理 在振动测量中,有时往往不需要测量振动信号的时间历程曲线,而只需要测量振动信 号的幅值。振动信号的幅值可根据位移、速度、加速度的关系,用位移传感器或速度传感 器、加速度传感器来测量。 设振动位移、速度、加速度分别为 x 、u 、a ,其幅值分别为X 、V 、A : x= Bsi A? ) ■-二矽二 Bco s (t -: ) dt d 2y a = ― - - 2 Bs i n (t _ :) dt 2 式中:B ——位移振幅 ----------- 振动角频率 : ——初相位 X=B 故: V = ? B = 2 二 fB A = 2 B =(2 二 f)2B 振动信号的幅值可根据式(4-2)中位移、速度、加速度的关系,分别用位移传感器、 度传感器或加速度传感器来测量。也可利用虚拟式信号分析仪和测振仪中的微分、积分功 能来测量。 四、实验方法 1. 激振信号源输出端接电动式激振器,用电动式激振器对简支梁激振。 2. 用速度传感器拾振,速度传感器的输出端接测振仪。 3. 开启激振信号源的电源开关,对系统施加交变的正弦激振力,使系统产生简谐振 动,调整信号源的输出调节开关便可改变振幅大小。调整信号源的输出调节开关时注意不 要过载。

4?分别用测振仪的位移X、速度V、加速度A各档进行测量和读数 五、实验结果与分析 1 ?实验数据表2- 1 2?根据位移X,按公式⑵计算速度V、加速度A。 3?根据速度V,按公式⑵计算位移X、加速度A o 4?根据加速度A,按公式(2)计算位移X、速度V o 5?位移、速度、加速度幅值的实测值与计算值有无差别?若有差别原因是什么?

实验2 理论力学组合实验

实验2 理论力学组合实验 实验类型: 创新型同组学生姓名:__________ 一、实验目的 1、通过实验加深对转动惯量的理解; 2、了解并掌握用“三线摆”方法测取物体转动惯量的方法; 3、验证圆盘的转动惯量,并分析“三线摆”摆长对测量的误差; 4、用等效方法,测取不规则物体的定轴转动惯量; 二、实验仪器和设备 1、TME—1理论力学多功能实验装置; 2、圆盘“三线摆”1个; 3、不规则物体(飞机模型)1个; 4、圆形铁柱2个; 5、光电计时器1个; 6、卷尺1支。 三、实验原理(提示:线长L和扭振周期T,则物体的转动惯量:。)实验原理描述:(由学生自行推导)实验原理描述(续) 四、实验方法与步骤

A、圆盘转动惯量验证实验基本要点: 1、确保三线摆的三条摆线等长平行; 2、标准圆盘用水平仪校正水平; 3、测量摆线竖直高度及大圆盘摆线处半径、小圆盘摆线处半径; 4、测量摆动周期;(使用仪器自动计时,一般为30个周期) 5、调整摆线长度,重复上述实验步骤测量3组。详细内容请学生补充: B、不规则物体转动惯量的测定(等效法)详细内容请学生补充: 五、实验结果与数据处理 A、圆盘转动惯量验证实验圆盘直径D= mm,摆线半径R'= mm,r'= mm,圆盘的质量M= g转动惯量理论值= kgm2摆线长度(cm)摆动周期(s)平均周期(s)转动惯量实测值(kgm2)实验误差(%) B、不规则物体转动惯量的测定(等效法)摆线长度L= cm,不规则物体的质量M= g,扭振周期T= s圆铁柱间的中心距离(mm)平均周期(s)等效距离(mm)(插值法求)等效转动惯量(kgm2) 六、注意事项 1、在升降三线摆时,手轮的拨档开关必须处于松动状态,即逆时针到底;

理论力学实验1

实验一:用“双踪示波比较法”测量简谐振动的频率 一、实验目的 1、了解“双踪示波比较法”测试未知信号频率的原理; 2、学习“双踪示波比较法”测量简谐振动的频率; 二、实验仪器安装示意图 三、实验原理 双踪示波比较法是采取双踪示波,同时看两个信号波形,其中一通道是已知频率的参考信息,另一通道是待测信号,通过对波形进行比较来确定简谐振动信号的频率。 双通道并行同步示波或采样信号,采用相同的采样频率F s ,时间分辨率△t=1/F s 是相同,不同频率的 正弦信号反映到波形上就是一个周期内采样点数N 不同,信号的频率为: ()t N f ??= 1 用光标读取已知频率为f 0 参考信号的一个周期内的点数N 1 ,再读取待测信号的频率N 2 ,则被测信号的频率为: f 0 N 1 = f x N 2 02 1 f N N f x = 根据所测频率可以计算当前电机的转速:n = 60·f x (转/分钟) 四、实验步骤 1、开机进入DASP2000标准版软件的主界面,选择双通道按钮。进入双通道示波状态进行波形示波。 2、安装偏心激振电机 偏心激振电机的电源线接到调压器的输出端,电源线接到调压器的输入端(黄线为地线),一定要 小心防止接错,要注意调压器的输入和输出端,防止接反。把调速电机安装在简支梁中部,对简支梁产生一个未知的激振力,电机转速(强迫振动频率)可用调压器来改变,把调压器放在“40”档左右,调好后在实验的过程中不要再改变点电机转速。 3、将ZJY-601测振仪功能信号发生器输出信号波形监视接到采集仪的第一通道。将速度传感器布置在激

振电机附近,速度传感器测得的信号接到ZJY-601测振仪的第一通道速度传感器输入口上,输出信号接到采集仪的第二通道。 4、ZJY-601测振仪功能选择旋钮置速度计的“v(mm/s)”档,放大增益可以在试验中根据波形大小设置。 5、调节ZJY-601测振仪信号源频率,震动稳定后,按鼠标左键,停下来读数,把光标移到第一通道的一个波峰处,参考幅值在右窗口中读取最大值所对应的点号NC值,记作N1′,向右移到相邻的峰值处读取相应的点号NC值,记作N1″,第一通道正弦信号的一个周期内的点数N1 = N1′- N1″; 6、把光标移到第二通道的一个波峰处,参考幅值在右窗口中读取最大值所对应的点号N值,记作N2′,向右移到相邻的峰值处读取相应的点号N值,记作N2″,第一通道正弦信号的一个周期内的点数N2=N2′- N2″; 7、改变参考信号频率,重复以上步骤,再做两次并记录试验数据。 8、按公式计算简谐振动的频率F x 。 9、改变电机转速重复以上实验步骤。 五、实验结果和分析 用双踪示波比较法测试简谐振动的频率

《理论力学实验》讲义

《理论力学实验》讲义 福州大学机械工程及自动化学院 机械设计系《工程力学》组编 二O O九年十一月

前言 科学和经济的发展,市场经济体系的建立,人才聘用的市场化,都对大学生的实际能力提出了很高的要求。培养和训练大学生的分析问题、解决问题的能力,培养和训练大学生的实践动手能力,是课程建设和课程教学的基本目标,为此,我们突破长期以来《理论力学》课程教学无实验的状态,初步建设了理论力学实验室,开展了《理论力学》实践教学活动。 《理论力学实验》作为《理论力学》新教学体系的重要组成部分,目的是通过这样一组实践教学环节的实施,开阔学生的眼界,加强《理论力学》的工程概念,了解这门课程与工程实际的紧密关系,培养、锻炼学生的创新思维和科研能力。大量与《理论力学》相关的产品和科研成果作为《理论力学实验》实践教学的内容,通过参观图片实物、实验演示以及学生自己观察、分析和动手实践达到实验的目的。实验的结果考核将采取填写实验报告、撰写小论文和交习作的形式进行。 目前,《理论力学实验》主要包括三项内容: 1、静力学、运动学和动力学创新应用实验。 2、动力学参数测定实验。 3、运动学和动力学计算机模拟仿真实验。

第一项实验 静力学、运动学和动力学创新应用实验 一. 实验目的 1、 通过大量工业产品和科技成果向学生展示《理论力学》的工程意义和工程应用,开阔学生的眼 界。 2、 通过学生对大量工业产品和科技成果的观察分析,通过学生动手操作,加深对《理论力学》基 本概念的理解,巩固力学分析方法的掌握。 3、 培养、训练学生的创新思维,提高、锻炼他们建立力学模型的能力。 二. 仪器设备 1、 挂图、照片。 2、 40余套产品、模型、设备和零部件。 三. 实验内容 (一) 静力学部分 (一)曲柄滚轮挤水拖把的受力分析与过程 其计算简图如图2,应用虚位移原理可以得出D F 和B F 的关系。

《理论力学》实验课程教学大纲和指导书剖析

《理论力学实验》课程教学大纲 课程编号:课程名称:理论力学实验 英文名称:Theoretical Mechanics Experiment 是否独立设课:否课程性质:必修√□选修□课程类别:基础□专业基础√□专业□实验项目数:4 必做实验项目数:4 选做实验项目数:0 开放实验项目数:综合性、设计性实验数: 开课学期:第三学期开课院系:机电工程学院 课程总学时:54 实验学时:4 课程总学分:3.5 实验学分: 一、本实验课程的教学目标与任务 《理论力学》课程是机械类各专业的学科基础课。其主要任务是使学生掌握物体机械运动的一般规律。《理论力学实验》是本课程的实践环节和重要组成部分,其目的是通过这样一组实践教学环节的实施,加强《理论力学》的工程概念,了解这门课程与工程实际的紧密关系,培养和训练学生分析问题、解决问题的能力,培养和训练学生的实践动手能力,培养、锻炼学生的创新思维和科研能力。 二、本课程与其他课程的联系和分工 《理论力学》是机械类各专业的第一门学科基础课,它的任务是研究经典力学的普遍规律,使学生比较系统地掌握经典力学的基础知识,培养学生解决力学问题的能力,为学习后续课程《材料力学》、《机械原理》、《振动分析》、《分析力学》等打好基础。 三、实验课程内容和基本要求 本实验课程包含以下四个实验,要求学生在老师指导下实验准备、实验操作到撰写实验报告独立完成。 实验一、实验法求物体重量及重心(认识实验)

实验二、动滑动摩擦因子的测量 实验三、三线摆法求圆盘和物体的转动惯量 实验四、等效法求不规则物体转动惯量(认识实验) 四、教学安排及方式 理论力学实验6人一组,实验课定时开放,每次实验一般安排3小时,每个学生要求完成4个实验。其中实验一和实验四为认识实验,实验结束后要求写出实验体会或对此实验提出自己的改进方法。实验二和三要求完成实验报告。 五、考核方式 本实验课程要求完成实验报告,实验报告每人独立完成,至少在放假前15天将报告交上来;每人4次自做实验,缺少1次,实验成绩记为0分,本课程成绩为0分。 六、推荐教材及参考方案 本实验指导书及相关教材。

理论力学振动试验(2015)

实验二:简谐振动幅值测量 、实验目的 1. 了解振动信号位移、速度、加速度之间的关系。 2?学会用速度传感器测量简谐振动的位移、速度、加速度幅值。 、实验装置框图 实验装置与仪器框图见图1。 图1实验装置框图 三、实验原理 在振动测量中,有时往往不需要测量振动信号的时间历程曲线,而只需要测量振动信 号的幅值。振动信号的幅值可根据位移、速度、加速度的关系,用位移传感器或速度传感 器、加速度传感器来测量。 设振动位移、速度、加速度分别为 x 、u 、a ,其幅值分别为X 、V 、A : x= Bsi A? ) ■-二矽二 Bco s (t -:) dt d 2y a = ― - - 2 Bs i n (t _ :) dt 2 式中:B ——位移振幅 ----------- 振动角频率 : ——初相位 X=B 故: V = ? B = 2 二 fB A = 2 B =(2 二 f)2B 振动信号的幅值可根据式(4-2)中位移、速度、加速度的关系,分别用位移传感器、 度传感器或加速度传感器来测量。也可利用虚拟式信号分析仪和测振仪中的微分、积分功 能来测量。 四、实验方法 1. 激振信号源输出端接电动式激振器,用电动式激振器对简支梁激振。 2. 用速度传感器拾振,速度传感器的输出端接测振仪。 3. 开启激振信号源的电源开关,对系统施加交变的正弦激振力,使系统产生简谐振 动,调整信号源的输出调节开关便可改变振幅大小。调整信号源的输出调节开关时注意不 要过载。 (1)

4?分别用测振仪的位移X、速度V、加速度A各档进行测量和读数 五、实验结果与分析 1 ?实验数据表2- 1 2?根据位移X,按公式⑵计算速度V、加速度A。 3?根据速度V,按公式⑵计算位移X、加速度A o 4?根据加速度A,按公式(2)计算位移X、速度V o 5?位移、速度、加速度幅值的实测值与计算值有无差别?若有差别原因是什么?

理论力学实验报告书

西安交通大学理论力学实验报告册 班级________________ 学号________________ 姓名________________

实验守则 1.按时进入实验室,不得无故迟到或擅自离退。 2.进入实验室,应保持安静和整洁,不得喧哗、打闹、吸烟、随地吐痰及乱扔纸片等杂物。 3.课前应认真预习本次实验内容及有关仪器设备介绍,基本了解实验基本原理,明确实验要求。 4.认真听取指导教师对仪器及设备的构造、基本原理、实验要求、注意事项等的讲解。 5.爱护仪器设备,细心操作,注意安全,不得乱动与本实验无关的仪器设备。如有不遵守纪律或操作规程而造成事故者,应追究其责任,并作相应处理。实验中如发生意外或异常现象,应立即向指导教师报告,采取安全措施。实验过程中,仔细观察各种现象,并如实记录实验数据。每个实验小组的实验记录需经指导教师检查签字后方可结束实验。 6.要有文明作风和良好的实验习惯。实验结束后,应将所用的仪器及设备恢复为初始状态,将所用的量具、工具等整理好,收拾好桌凳,做好清洁工作。破坏的试件,不要随便乱扔,将其放在指定的木箱里,未经教师许可不得擅自带离实验室。 7.实验报告是处理实验结果的总结资料,是考核学生实验成绩的主要依据之一,必须认真独立完成,课后一周内送交指导教师批阅。

实验日期_____________教师签字_____________ 同组者_____________审批日期_____________ 实验名称:工程结构件内力测量 一、实验目的: 1.通过对焊接、铆接等不同连接方式的工程结构施加载荷,测量出各构件所受的内力值,并与相应材料与尺寸的理想桁架杆件内力的理论计算值进行分析比较,加深对实际工程结构力学建模合理性的认识。 2.了解电阻应变测量的基本方法。 二、测量对象与实验仪器设备: 三、测量系统框图

理论力学实验报告指导答案

理论力学实验报告指导答案 实验一 振动测试系统组成及基本仪器使用方法 1—底座; 2—支座; 3—二(三)自由度系统; 4—薄壁圆板支承螺杆; 5—固定铰;6—非接触式激振器; 7—薄壁圆板;8—电动式激振器; 9—电机压板; 10—偏心电机;11—加速度传感器; 12—简支梁;13—活动铰;14—悬臂梁;15—圆支柱;16—质量;17—调压器; 18—电动式激振器支座; 19—ZK-4JCZ型激振测振仪; 20—信号源; 21—计算机及虚拟仪器库; 22—打印机 图1 实验装置与结构框图 传感器1输入

传感器2输入 一道振动幅值 二道振动幅值 频率/功率显示值 频率,周期,灵敏度调节 及步进,锁定旋钮 一道,二道增益及测试方式状态 设置选择及参数选择旋钮 扫频 选择 方式 选择 灵敏度选择 显示选择 功率输出选择 功率幅度调节 信号源调节 功率输出B道 功率输出A道 信号源 波形输出 ZK—4JCZ型激振测振仪功能分布图

ZK-4JCZ型激振测振仪是一种多功能测量仪器。它包括信号源、功率放大器及两个配接加速度计的测量通道,可对振动的加速度、加速度或位移进行测量。 16 实验二 简谐振动幅值测量 一、实验目的 1. 了解振动信号位移、速度、加速度的关系。 2. 学会用压电式加速度传感器测量简谐振动的位移、速度、加速度幅度。 二、实验装置与仪器框图 实验装置与仪器框图见图(1) 图(1) 实验装置与仪器框图 四、实验方法 1. 激振信号源输出端接电动式激振器,用电动式激振器对简支梁激振。 2. 用加速度传感器拾振,加速度传感器的输出接测振仪。

开启激振信号源的电源开关,对系统施加交变正弦激振力,使系统产生振动,调整信号源的输出调节开关便可改变振幅大小。调整信号源的输出调节开关时注意不要过载。 4. 分别用测振仪的位移X、速度V、加速度A各档进行测量和读数。 五、实验报告 1. 实验数据表1 频率f 位移X(um) 速度V(cm/s) 加速度A(cm/s2) 30 47 50 56 60 68 2. 根据位移X,按公式(2)计算速度V、加速度A。

2015190201班 理论力学实验报告 数据已填写

实验一 求不规则物体的重心 一、实验目的:用悬吊法和称重法求出不规则物体的重心的位置。 二、实验设备仪器:ZME-1型理论力学多功能实验台,直尺、积木、磅秤、胶带、白纸等。 三、实验原理方法简述 (一)悬吊法求不规则物体的重心 适用于薄板形状的物体,先将纸贴于板上,再在纸上描出物体轮廓,把物体悬挂于任意一点A ,如图1-1(a )所示,根据二力平衡公理,重心必然在过悬吊点的铅直线上,于是可在与板贴在一起的纸上画出此线。然后将板悬挂于另外一点B ,同样可以画出另外一条直线。两直线的交点C 就是重心,如图1-1(b )所示。 A (a) 图1-1 (二)称重法求轴对称物体的重心 对于由纵向对称面且纵向对称面内有对称轴的均质物体,其重心必在对称轴上。 图1-2 首先将物体支于纵向对称面内的两点,测出两个支点间的距离l ,其中一点置于磅秤上,由此可测得B 处的支反力N1F 的大小,再将连杆旋转180O ,仍然保持中轴线水平,可测得N2F 的大小。重心距离连杆大头端支点的距离C x 。根据平面平行力系,可以得到下面的两个方程: C 1N N21N =?-?=+x W l F W F F 根据上面的方程,可以求出重心的位置: N2 N11N F F l F x C +?=

四、实验数据及处理 (一)悬吊法求不规则物体的重心 (二)称重法求对称连杆的重心。 a.将磅秤和支架放置于多功能台面上。将连杆的一断放于支架上,另一端放于支架上,使连杆的曲轴中心对准磅秤的中心位置。并利用积木块调节连杆的中心位置使它成水平。记录此时磅秤的读数F N1=1375g b.取下连杆,记录磅秤上积木的重量F J1=385g c.将连杆转?180,重复a 步骤,测出此时磅秤读数F N2=1560g d.取下连杆,记录磅秤上积木的重量F J1=0g e.测定连杆两支点间的距离l =221mm f.计算连杆的重心位置 (1375385)221 86mm 137******** C x -?= =-+ 重心距离连杆大头端支点的距离C x =86mm 。 五、思考题 1. 在进行称重法求物体重心的实验中,哪些因素将影响实验的精度? 答:影响实验精度的因素有:1)磅秤的精度;2)支点位置的准确度;3)连杆中心线的水平度;4)连杆支点间距离测量的准确度,等。

理论力学实验报告2017年

《理论力学》 实验报告 班级: 姓名: 学号: 成绩:

实验一实验方法测定物体的重心 一、实验目的: 1、通过实验加深对合力概念的理解; 2、用悬挂法测取不规则物体的重心位置; 3、用称重法测物体的重心位置并用力学方法计算重量。 二、实验设备和仪器 1、理论力学多功能实验装置; 2、不规则物体(各种型钢组合体); 3、连杆模型; 4、台秤。 三、实验原理 物体的重心的位置是固定不变的。再利用柔软细绳的受力特点和两力平

衡原理,我们可以用悬挂的方法决定重心的位置;又利用平面一般力系的平衡条件,可以测取杆件的重心位置和物体的重量。 物体的重量:21F F W +=;重心位置:W l F x C 1= 四、实验方法和步骤 A 、悬挂法 1、 从柜子里取出求重心用的组合型钢试件,用将把它描绘在一张白纸 上; 2、 用细索将其挂吊在上顶板前面的螺钉上(平面铅垂),使之保持静 止状态; 3、 用先前描好的白纸置于该模型后面,使描在白纸上的图形与实物重 叠。再用笔在沿悬线在白纸上画两个点,两点成一线,便可以决定此状态的重力作用线; 4、 变更悬挂点,重复上述步骤2-3,可画出另一条重力作用线; 5、 两条垂线相交点即为重心。 B 、称重法 1、 取出实验用连杆。将连杆一端放在台秤上,一端放在木架上,并使连杆保 持水平。 2、 读取台秤的读数,并记录; 3、 将连杆两端调换,并使摆杆保持水平; 4、 重复步骤2;

五、数据记录与处理 A、悬挂法(请同学另附图) B、称重法 六、注意事项 1、实验时应保持重力摆水平; 2、台称在使用前应调零。

实验二、四种不同类型载荷的比较实验 一、实验目的 1、了解四种常见的不同载荷; 2、比较四种不同类型载荷对承载体的作用力特性。 二、实验仪器和设备 1、理论力学多功能实验装置; 2、2kg台秤1台; 3、0.5kg重石英沙1袋; 4、偏心振动装置1个。 三、实验原理 渐加载荷、突加载荷、冲击载荷和振动载荷是常见的四种载荷。不同类型的载荷对承载体的作用力是不同的。将不同类型的载荷作用在同一台秤上,可以方便地观察到各自的作用力与时间的关系曲线,并进行相互比较。 四、实验方法和步骤 1、将台秤置于实验装置合适的位置并放平稳; 2、渐加载荷:取出装有石英沙的袋子,将沙子缓慢、渐渐地倒入台秤上的 托盘中,仔细观察台秤指针的变化,并描绘出作用力的时程曲线示意图; 3、突加载荷:将托盘中的石英沙装回原袋子,用手将沙袋拎起至刚好与托 盘分离时突然松手,仔细观察台秤指针的变化,并描绘出作用力的时程 曲线示意图;