独立基础沉降量计算

独立基础设计计算书

目录 1 基本条件的确定 (2) 2 确定基础埋深 (2) 2.1设计冻深 (2) 2.2选择基础埋深 (2) 3 确定基础类型及材料 (2) 4 确定基础底面尺寸 (2) 4.1确定B柱基底尺寸 (2) 4.2确定C柱基底尺寸 (3) 5 软弱下卧层验算 (3) 5.1 B柱软弱下卧层验算 (3) 5.2 C柱软弱下卧层验算 (4) 6 计算柱基础沉降 (4) 6.1计算B柱基础沉降 (4) 6.2计算C柱基础沉降 (6) 7 按允许沉降量调整基底尺寸 (7) 8 基础高度验算 (8) 8.1 B柱基础高度验算 (9) 8.2 C柱基础高度验算 (10) 9 配筋计算 (12) 9.1 B柱配筋计算 (12) 9.2 C柱配筋计算 (14)

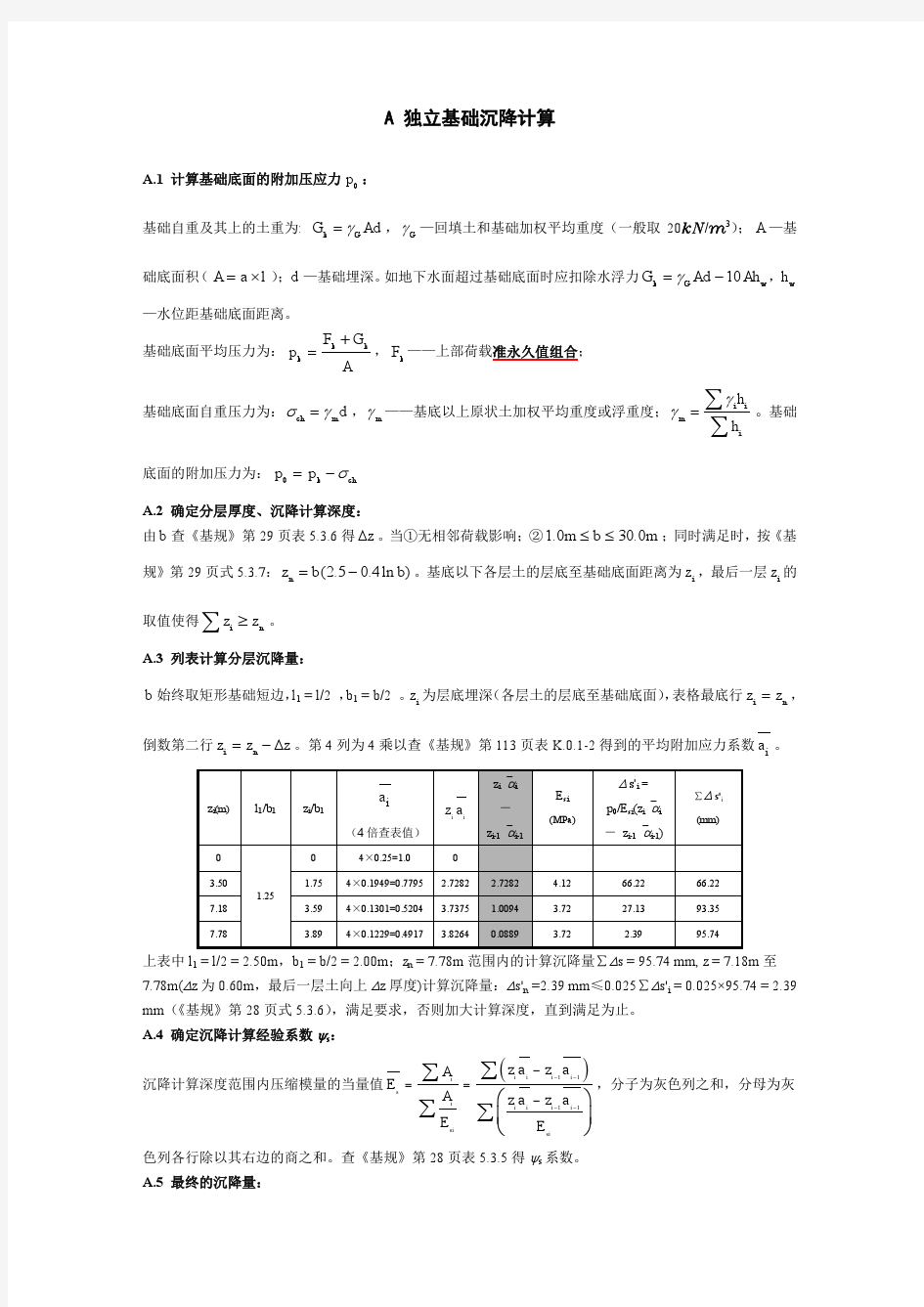

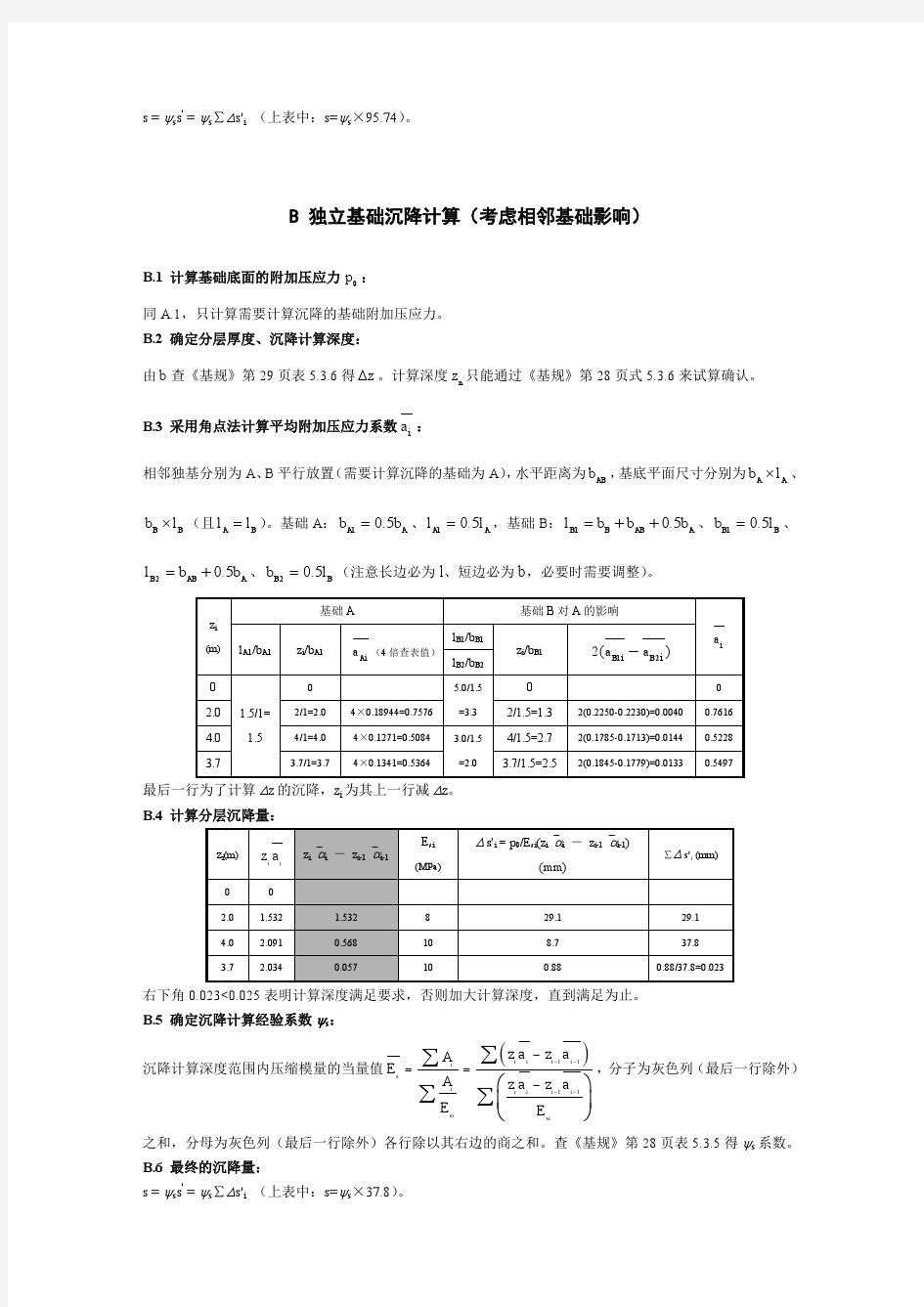

1 基本条件确定 人工填土不能作为持力层,选用亚粘土作为持力层。 2 确定基础埋深 2.1设计冻深 ???Z =Z zw zs o d ψψze ψ=2.01.000.950.90???1.71=m 2.2选择基础埋深 根据设计任务书中给出的数据,人工填土d 1.5m =,因持力层应选在亚粘土层处,故取0m .2d = 3 确定基础类型及材料 基础类型为:柱下独立基础 基础材料:混凝土采用C25,钢筋采用HPB235。 4 确定基础底面尺寸 根据亚粘土e=0.95,l I 0.65=,查表得0, 1.0b d ηη==。因d=2.0m 。 基础底面以上土的加权平均重度: 1[18.0 1.519.0(2.0 1.5)]/2.018.25o γ=?+?-=3/m KN 地基承载力特征值a f (先不考虑对基础宽度进行修正): 11(0.5)150 1.018.25(2.00.5)177.38a a d m f f d ηγ=+?-=+??-=a KP 4.1 确定B 柱基底尺寸 202400 17.47.177.3820 2.0 K a G F A m f d γ≥ ==--?由于偏心力矩不大,基础底面面积按 20%增大,即A=1.20A =20.962m 。一般l/b=1.2~2.0,初步选择基础底面尺寸: 25.4 3.921.06m 3.9A l b b m =?=?==,虽然>m 3,但b η=0不需要对a f 进行修正。 4.1.1持力层承载力验算 基础和回填土重:20 2.021.06842.4G G dA KN γ==??= 偏心距:2100.0652400842.4k e m = =+ 目录 第一部分工程概况 (3) 第二部分适用范围 (4) 第三部分编制依据 (4) 第四部分测量人员组织及仪器配备 (4) 第五部分技术准备工作 (6) 第六部分支架预压目的 (7) 第七部分支架预压原则 (7) 第八部分支架预压的具体方案 (7) 第九部分支架标高的确定 (11) 一、工程概况 汤山特大桥DK187+141.46跨西太线连续梁段施工起屹里程DK187+083.59~DK187+197.19,下部结构43#、44#、45#、46#为四个双线圆端形实体墩,上部结构为一联三跨(32+48+32)m预应力混凝土连续梁,截面采用单箱单室、斜腹板、变高度、变截面结构。中支点截面高度4.05m,底座板范围梁高4.10m;中跨跨中8.4m等高段和边跨12.95m等高段,梁高3.05m,底座板范围高3.10m。箱梁顶宽12.2m,箱梁底宽5.0至5.5m。顶板厚度除梁端为60cm外均为40cm;底板厚由跨中的40cm变化至根部的80cm,端支点为60cm;腹板厚48~60~80cm,厚度按折线变化,中支点处腹板局部加厚到145cm,端支点处腹板厚为65cm。全联在端支点、中跨跨中及中支点处共设置5道横隔板,隔板厚度:边支座处1.05m,中跨中0.5cm,中支点处1.9m。横隔板设有孔洞,供检查人员通过,箱梁两侧腹板与顶板相交处外侧均采用圆弧倒角过渡。 桥面宽度:防护墙内侧净宽9.0m,桥上人行道栏杆内侧净宽12.1m,桥面板宽12.2m,桥梁建筑总宽12.48m。 主梁采用LxQZ系列球形钢支座,每个支点设两个支座,中支座为17500KN 级,端支座为6000KN级,固定支座设于44号墩顶左侧。 汤山特大桥在DK187+140.39与既有西太线形成立体交叉,交角145°53′00″,西太线为双向两车道沥青路面,路面宽15m。 桥位处地质情况:0m~1m为粉土,σ0=120KPa,;1m~9m为粗圆砾土,σ0=650KPa;粗圆砾土下层为花岗岩σ0=350KPa~1200KPa。表层粉土层承载力较低,透水性差,塑性变形大,不能作为支架地基持力层,施工前要予以 基础计算书 C 轴交3轴DJ P 01计算 一、计算修正后的地基承载力特征值 选择第一层粉土为持力层,地基承载力特征值fak=120 kPa ,ηd=2.0,rm=17.7kN/m 3, d=1.05m ,初步确定埋深d=1.5m ,室内外高差0.45m 。 根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 式5.2.4 计算 修正后的抗震地基承载力特征值 = 139(kPa); 二、初步选择基底尺寸 A ≧Fk fa ?γG A ≧ 949139?20×1.5 =8.7㎡ 取独立基础基础地面a=b=3000mm 。采用坡型独立基础,初选基础高度600mm ,第一阶h 1=350mm ,第二阶h 2=250mm 。 三、作用在基础顶部荷载标准值 结构重要性系数: γo=1.0 基础混凝土等级:C30 ft_b=1.43N/mm 2 fc_b=14.3N/mm 2 柱混凝土等级: C30 ft_c=1.43N/mm 2 fc_c=14.3N/mm 2 钢筋级别: HRB400 fy=360N/mm 2 矩形柱宽 bc=500mm 矩形柱高 hc=500mm 纵筋合力点至近边距离: as=40mm 最小配筋率: ρmin=0.150% Fgk=949.000kN Fqk=0.000kN Mgxk=14.000kN*m Mqxk=0.000kN*m Mgyk=25.000kN*m Mqyk=0.000kN*m Vgxk=45.000kN Vqxk=0.000kN Vgyk=17.000kN Vqyk=0.000kN 永久荷载分项系数rg=1.20 可变荷载分项系数rq=1.40 Fk=Fgk+Fqk=949.000+(0.000)=949.000kN Mxk=Mgxk+Fgk*(B2-B1)/2+Mqxk+Fqk*(B2-B1)/2 =14.000+949.000*(1.500-1.500)/2+(0.000)+0.000*(1.500-1.500)/2 =14.000kN*m Myk=Mgyk+Fgk*(A2-A1)/2+Mqyk+Fqk*(A2-A1)/2 =25.000+949.000*(1.500-1.500)/2+(0.000)+0.000*(1.500-1.500)/2 =25.000kN*m Vxk=Vgxk+Vqxk=45.000+(0.000)=45.000kN Vyk=Vgyk+Vqyk=17.000+(0.000)=17.000kN F1=rg*Fgk+rq*Fqk=1.20*(949.000)+1.40*(0.000)=1138.800kN Mx1=rg*(Mgxk+Fgk*(B2-B1)/2)+rq*(Mqxk+Fqk*(B2-B1)/2) =1.20*(14.000+949.000*(1.500-1.500)/2)+1.40*(0.000+0.000*(1.500-1.500)/2) =16.800kN*m My1=rg*(Mgyk+Fgk*(A2-A1)/2)+rq*(Mqyk+Fqk*(A2-A1)/2) ++=f a f ak b ()-b 3d m ( )-d 0.5 第8章风机基础沉降观测工程 8.1概况 .....................................................................................8-1 8.2仪器设备采购验收率定 .....................................................8-1 8.3施工方法及措施 .................................................................8-2 8.4变形监测 .............................................................................8-3 8.5施工进度安排 .....................................................................8-3 8.6施工期观测及资料整理分析 .............................................8-3 8.7资源配置 .............................................................................8-4 8.8质量保证体系 .....................................................................8-4 8.9沉降观测的安全文明施工 ................................................8-5 大唐瓜州北大桥第六风电场AB区 风机基础沉降观测点及基准点标志、标示方案 一、编制目的 为了规范和统一风电场风机基础沉降观测点及基准点的标示,制定此方案。 二、编制依据 1、《工程测量规范》(GB50026-2007) 2、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 3、各标段设计图纸 三、设计图纸要求 单台风机共设置4个沉降观测点和3个基准点,沉降观测点和基准点材质为铜头,保护罩为镀锌铁皮盒(厚0.7mm,200*200*50mm)。 四、标志、标示设置方案 1、各施工单位需按照图纸和规范要求设置并施工完成沉降观测点和基准点。 2、按照图纸要求完成保护罩的安装。 3、标示设置方案: 方案一: 1)、在保护罩上设置统一字体和样式的沉降观测及基准点标志标示。 2)、沉降观测点和基准点统一标示为: 沉降观测点(NO:DTB001—01)(B区001号风机),共四个,依次为:沉降观测点(NO:DTB001—02),沉降观测点(NO:DTB001—03),沉降观测点(NO:DTB001—04)。可参考下图。 基准点(NO:DTB001—01)(B区001号风机),共3各,依次为:基准点(NO:DTB001—02),基准点(NO:DTB001—03)。做法同沉降观测。 3)、按照第一台风机设置情况依次类推。沉降观测点(NO:DTB002—01)(B区002号风机);基准点(NO:DTB002—01)(B 区002号风机)。 4)、要求每个风机的沉降观测点和基准点标示顺序必须相同,避免标示顺序混乱。 4、方案二 1)、在沉降观测墩和基准墩地面部分的墩身侧面用红色标志漆统一喷涂标示序号。如:沉降观测点(NO:DTB001—01)(B区001号风机);基准点(NO:DTB001—01)(B区001号风机)。依次类推设置。可参考下图。 在今年史佩栋教授赠寄给我的,他主编的《浙江隧道与地下工程》刊物上,我看到一篇高大钊先生谈差异沉降的文章,觉得非常好。里面的内容很实用,对我们正确认识和理解差异沉降问题有很高的指导性,故将其推荐给大家。但采用照片或扫描版,不便于大家阅读和下载,而我的工作又很忙,没有时间,只好请一位技术人员将其打成word文档,发在下面。需要说明的是,由于同样原因,我没时间对打成的文章做仔细的校核,如有个别错漏,还请大家谅解。 同时在此向史佩栋教授、高大钊先生和《浙江隧道与地下工程》杂志社表示诚挚的感谢! 土力学若干问题的讨论 (网络讨论笔记整理)之四怎样计算差异沉降? ——沉降计算中的是是非非 本刊特邀顾问同济大学教授 全国注册土木工程师(岩土)高大钊 执业之格考试专家组副组长 进20年来,地基基础设计的变形控制问题日益引起人们的重视。最近5年来,由于地基基础设计规范所规定的必须计算沉降的建筑物范围扩大了,除了丙级建筑物中的一小部分之外,几乎所有的建筑物都要求计算建筑物地基的变形,沉降计算就成为普遍关注的问题。特别在岩土工程勘察阶段,提出了对建筑物的沉降和不均匀沉降进行评价的要求,再加上审图要求在勘察阶段计算和不均匀沉降,沉降计算的一些是是非非就浮出水面,在网络讨论中也成为一个十分活跃的课题。这些问题反应了对土力学中的一些基本概念的漠视,也反映了工程勘察中的一些最基本方法的失落,看来是人们在关注更高的精度,而实际上却在总体上失去了对建筑物沉降的总体控制。 1、在我工作地区,对于多层建筑(层数低于6层),由于相连建筑物的层数差而出现过墙体裂缝的现象,因此当地审图中心要求在正常沉积土的区域,对有层数错的建筑应进行变行验算。 我想问的问题是:在假定地基土为正常沉积土,其层位、特征指标等的变化均不是很大的情况下,差异沉降最大的两个点应该是两建筑物的接触部位点角点及较低建筑物的另一边的角点,也就是说,应该验算这两个点之间的差异沉降而按规范要求,则应该验算基宽方向两个角点下的差异沉降(或者倾斜)。考虑计算沉降量最大的两个点,则应验算相连两建筑物接触部位的两个角点县的差异沉降(或者倾斜),而按上述条件,这两个点之间的差异沉降应该不大,那么这种验算还有什么意义呢? 不知道我的理解偏差在那里望给予指教! 答复:你对这种情况的沉降计算和差异沉降的计算,在理解上存在一定的偏差,主要表现为下列两个问题。 1)对于如土所示的有层数的建筑物,根据规范的规定,应当计算存在高差处的角点b和与其相距1~2个开间处点d之间的沉降差,用以计算b~d之间的局部倾斜。而不是如你所说的计算存在高差处的角点b与高度较低的建筑物的另一端点c之间的沉降差。 2)第2个理解偏差是从你说的“应验算相连两建筑物接触部位的两个角点(a~b)下的差异沉降(或者倾斜)”这句话中看出的。为什么只能计算宽度方向两个点的差异沉降呢?规范从来没有规定只能计算建筑物横向两个角点的沉降差,而不能计算纵向两个角点的沉降差,横向和纵向的倾斜都可能进行计算。 目录 1工程概况 (1) 2编制目的 (1) 3编制依据 (1) 4水准基点及沉降观测点布设方案 (1) 4.1水准基点的布设 (1) 4.2沉降观测标的布设 (1) 5测量仪器及人员情况 (2) 6水准基点及沉降观测点测量方法及技术要求 (2) 7内业数据处理 (2) 8观测频率 (2) 9水准基点及沉降观测点的保护 (2) 风机基础沉降观测专项施工方案 1工程概况 国投新疆哈密景峡第五风电场A区300MW工程位于新疆自治区哈密市西北约180km。场址位于东经94°12′~94°56′,北纬41°56′~42°14′之间,东西长约62km,南北宽约32km,场址区地貌为丘陵、戈壁,地势起伏。本期工程拟开发利用面积约84.95km2,风电场区域高程介于1033m~1228m之间,装机规模为300MW。场址区有简易公路与工程区相通,交通较便利。 2编制目的 为了及时掌握风机基础沉降情况,确保风机基础在风机安装、运行过程中的安全与稳定,按照《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006)中水准测量技术规范及设计图纸中相关技术要求,制定本观测方案。 3编制依据 ⑴《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006) ⑵《国投哈密景峡五A风电场300MW风机预应力锚栓基础设计》 4水准基点及沉降观测点布设方案 4.1水准基点的布设 根据风电场区周围的地形、地质情况,为满足风机基础的沉降观测,对每台风机进行单独观测,测定四个观测墩与三个基准点之间的沉降。基础沉降观测墩均布于风机基础平台上,观测墩用4HRBΦ22制作,顶部磨圆,镀铜,外露端头焊接在预埋件中间,观测墩与风机基础钢筋连为一体,。 4.2沉降观测标的布设 风机基础沉降观测墩(1,2,3,4)均匀分布于风机基础顶面圆环环上,距承台边缘约为0.05m。以监测风机基础沉降变化,沉降观测墩布置图如下: 6.3 常用的地基沉降计算方法 这里所讲的地基沉降量是指地基最终沉降量, 目前常用的计算方法有:弹性力学法、分层总和法、应力面积法和考虑应力历史影响的沉降计算法。所谓最终沉降量是地基在荷载作用下沉降完全稳定后的沉降量,要达到这一沉降量的时间取决于地基排水条件。对于砂土,施工结束后就可以完成;对于粘性土,少则几年,多则十几年、几十年乃至更长时间。 6.3.1 计算地基最终沉降量的弹性力学方法 地基最终沉降量的弹性力学计算方法是以Boussinesq课题的位移解为依据的。在弹性半空间表面作用着一个竖向集中力P时,见图6-5,表面位移w(x, y, o)就是地基表面的沉降量s: E r P s 2 1μ π - ? = (6-8) 式中μ—地基土的泊松比; E—地基土的弹性模量(或变形模量E ); r—为地基表面任意点到集中力P作用点的距离,2 2y x r+ =。 对于局部荷载下的地基沉降,则可利用上式,根据叠加原理求得。如图6-6所示,设荷载面积A内N(ξ,η)点处的分布荷载为p0(ξ,η),则该点微面积上的分布荷载可为集中力P= p0(ξ,η)dξdη代替。于是,地面上与N点距离r =2 2) ( ) (η ξ- + -y x的M(x, y)点的沉降s(x, y),可由式(6-8)积分求得: ?? - + - - = A y x d d p E y x s 2 2 2 ) ( ) ( ) , ( 1 ) , ( η ξ η ξ η ξ μ (6-9) 从式(6-9)可以看出,如果知道了应力分布就可以求得沉降;反过来,若 沉降已知又可以反算出应力分布。 对均布矩形荷载p0(ξ,η)= p0=常数,其角点C的沉降按上式积分的结果为: 图6-5 集中力作用下地基表面的沉降曲线图6-6 局部荷载下的地面沉降 (a)任意荷载面;(b)矩形荷载面 课程设计说明书 课程名称:基础工程课程设计 设计题目:柱下独立基础设计 专业:道桥班级:道桥1001 学生姓名: 豹哥学号: 1000000000 指导教师:周老师 湖南工业大学科技学院教务部制 2012年 12 月 9 日 目录 1 引言 (2) 1.1 基础课程设计目的 ....................................................................................................... 2 1.2 基础课程设计基本要求 .. (2) 1.2.1 说明书(计算书)的要求 ................................................................................. 3 1.2.2 基础施工图纸的要求 .. (3) 2、柱下独立基础设计 (3) 2.1 设计资料 ....................................................................................................................... 3 2. 2独立基础设计 (4) 2.2. 3.求地基承载力特征值 a f (4) 2.2.4.初步选择基底尺寸 (5) 2.2.5.验算持力层地基承载力 ....................................................................................... 5 2.2.6.计算基底净反力 ................................................................................................... 6 2.2.7.基础高度(采用阶梯形基础) ............................................................................... 6 2.2.8.变阶处抗冲切验算 ............................................................................................... 7 2.2.9.配筋计算 ............................................................................................................... 8 2.2.11.确定B 、A 两轴柱子基础底面尺寸 ................................................................... 9 2.2.12.B 、A 两轴持力层地基承载力验算 .................................................................. 10 2.2.13. 设计图纸 (10) 3. 主要参考文献 ........................................................................................................................... 12 附录 (13) 钢筋表..................................................................................................................................... 13 课程设计任务书 ..................................................................................................................... 14 致谢词 .. (20) 基础沉降算例 基础资料和地质资料如上图。 计算依据规范为《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63——2007(以下简称规范)。 TB100002.5—2005 h p p γ-=0 《规范》4.3.4 (3.2.2) =157-17*1.87=125.21kPa 第一层土:13 .29613.980 10=-==z z 第二层土:13 .79113.9813 .221=-==z z 第三层土:13 .128613.9813 .732=-==z z 第四层土:13 .158313.9813 .1243=-==z z 第五层土:13.207813.9813 .1514=-==z z 以上n α根据b l /及b z /可查询《规范》附录M 桥涵基底附加系数α、平均附加系数α,(附录B )也可按本算例提供的Excel 表查询。 按《规范》4.3.7估算n z 54.8)5.4ln 4.05.2(5.4=-?=m 所以计算时取至基底下第三层土。 按《规范》4.3.4 (3.2.2) =125.21*[(2.13*0.938-0*1)/10+(7.13*0.600-2.13*0.938)/12+(12.13*0.412 -7.13*0.600)/28] =52.02(mm) 查《规范》表4.3.6 Δz值(表3.2.2—1) Δz=0.8m 故以上取基底以下三层计算满足规范要求。 根据《规范》表4.3.5注2 (表3.2.2—2) =12.03MPa 0.75[fa0]=0.75*170=127.5>125.21=p 查《规范》表4.3.5 (表3.2.2—2) 根据《规范》4.3.4 (3.2.2) 所以基础最终总沉降量为26.58mm。 基础沉降计算应注意的问题 1.土的压缩性指标有压缩模量Es、变形模量E 和弹性模量E,我们在使用沉降计算公式时采用的是压缩模量Es,请不要混淆。 ⑴土的压缩模量Es是土样在室内有侧限条件(即不允许产生侧向变 形)试验中竖向压应力σ s 与相应的竖向应变λ s 之比值,即 s s s E λ σ = ⑵土的变形模量E 是土在室外荷载板试验中无侧限条件(即允许产生侧向变形)下,P—s曲线上竖向压力P与竖向沉降s呈线性关系或接近线性关系区段内,竖向压力应力与相应应变之比值,又称总变形模量。 Es与E 有如下关系: 基础工程沉降观测施工作业书 一、目的 编制基础工程沉降观测作业指导书的目的就是为了更好的指导现场作业人员能够更好地进行基础工程的沉降观测。 二、适用范围本作业指导书适用于施工期及正式验收通过前的沉降观测评估工作。 三、总则 1、为指导郑西铁路客运专线做好施工期间的沉降观测,通过对路基、桥梁 及隧道工程的沉降观测资料进行分析,预测工后沉降,提出加速路基沉降的措 施,确定无碴轨道的铺设时间,评估路基工后沉降控制效果,确保无碴轨道结构的安全,制定本指导书。 2、无碴轨道铺设条件评估的重点应是线下工程的变形,评估应综合考虑沿线路方向各种结构物间的变形关系。 3、基础工程的沉降观测数据必须采用先进、成熟、科学的检测手段取得,且必须真实可靠,全面反映工程实际状况。 四、主要依据的标准及规范 1、《客运专线无碴轨道铺设条件评估技术指南》(铁建[2006]158 号); 2、《客运专线无碴轨道铁路工程测量技术暂行规定》; 3、《国家一、二等水准测量规范》(GB12879-91) 4、《工程测量规范》(GB0026-93) 5、《全球定位系统(GPS)铁路测量规程》(TB10054 —97) 五、沉降变形监测网建立及测量技术要求 1、沉降监测网的建立、精度要求等应符合《客运专线无碴轨道铁路工程测量技术暂行规定》的要求; 2、沉降监测网应在施工高程控制网的基础上进行加密建立,按二等水准测量的精度和测量方法要求进行施测。 3、高程基准网点间距一般不宜大于200m,以便于对沿线桥梁和路基等建筑物或构筑物进行沉降观测。隧道沉降观测高程基准网点应根据观测断面的布设情况合理设置。 4、观测前,对所使用的仪器和设备,应进行检验校正,并保留检验记录。 5、在沉降观测基准网建立后,应对水准基点做好保护工作,发现丢桩或桩位有移动现象,应尽快恢复和补测桩点。另外,应定期对沉降观测基准网进行复测,提出复测成果,复测周期不大于 6 个月。 6、应使用精度不低于DSZ1 的自动安平水准仪或DS1 的气泡式水准仪, 水准标尺应采用与之配套的带有两排分划的线条式铟瓦合金标尺,水准仪和水准标尺各项技术指标应符合《国家一、二等水准测量规范》 ( GB 12897-91)有关规定,在沉降观测前和沉降观测过程中的规定时间段应对仪器和标尺进行标定。 7、沉降观测置镜点、观测路线、观测人员、观测设备一般应固定,在成像清晰稳定的条件下进行观测,不得在日出后及日出前约半小时及其他不宜观测的天气情况下作业;作业中应经常对水准仪及水准尺的水准器和i 角进行检查;在同一测站观测时,不得两次调焦,以确保观测成果的质量。 8、每一设计单元的工程变形测量任务完成以后要及时进行测量成果整理, 主要应提交下列沉降观测成果资料: 1)施测方案; (2)观测基准点与观测点平面布置图; (3)仪器检验与校正资料; (4)观测记录手簿; 阶梯柱基计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图 基础类型:阶梯柱基计算形式:验算截面尺寸 平面: 剖面: 二、基本参数 1.依据规范 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 《简明高层钢筋混凝土结构设计手册(第二版)》2.几何参数: 已知尺寸: B1 = 1400 mm, A1 = 700 mm H1 = 300 mm, H2 = 300 mm B = 800 mm, A = 500 mm B3 = 1400 mm, A3 = 700 mm 无偏心: B2 = 1400 mm, A2 = 700 mm 基础埋深d = 1.50 m 钢筋合力重心到板底距离a s = 80 mm 3.荷载值: (1)作用在基础顶部的基本组合荷载 F = 146.15 kN M x = 0.00 kN·m M y = 105.38 kN·m V x = 25.37 kN V y = 0.00 kN 折减系数K s = 1.35 (2)作用在基础底部的弯矩设计值 绕X轴弯矩: M0x = M x-V y·(H1+H2) = 0.00-0.00×0.60 = 0.00 kN·m 绕Y轴弯矩: M0y = M y+V x·(H1+H2) = 105.38+25.37×0.60 = 120.60 kN·m (3)作用在基础底部的弯矩标准值 绕X轴弯矩: M0xk = M0x/K s = 0.00/1.35 = 0.00 kN·m 绕Y轴弯矩: M0yk = M0y/K s = 120.60/1.35 = 89.33 kN·m 4.材料信息: 混凝土:C30 钢筋:HRB400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi) 5.基础几何特性: 底面积:S = (A1+A2)(B1+B2) = 1.40×2.80 = 3.92 m2 绕X轴抵抗矩:Wx = (1/6)(B1+B2)(A1+A2)2 = (1/6)×2.80×1.402 = 0.91 m3 绕Y轴抵抗矩:Wy = (1/6)(A1+A2)(B1+B2)2 = (1/6)×1.40×2.802 = 1.83 m3三、计算过程 1.修正地基承载力 修正后的地基承载力特征值f a = 110.00 kPa 2.轴心荷载作用下地基承载力验算 计算公式: 按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)下列公式验算: p k = (F k+G k)/A (5.2.2-1) F k = F/K s = 146.15/1.35 = 108.26 kN G k = 20S·d = 20×3.92×1.50 = 117.60 kN p k = (F k+G k)/S = (108.26+117.60)/3.92 = 57.62 kPa ≤f a,满足要求。 3.偏心荷载作用下地基承载力验算 计算公式: 按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)下列公式验算: 当e≤b/6时,p kmax = (F k+G k)/A+M k/W (5.2.2-2) p kmin = (F k+G k)/A-M k/W (5.2.2-3) 当e>b/6时,p kmax = 2(F k+G k)/3la (5.2.2-4) X方向: 地基沉降量计算 地基变形在其表面形成的垂直变形量称为建筑物的沉降量。 在外荷载作用下地基土层被压缩达到稳定时基础底面的沉降量称为地基最终沉降量。 一、分层总和法计算地基最终沉降量 计算地基的最终沉降量,目前最常用的就是分层总和法。 (一)基本原理 该方法只考虑地基的垂向变形,没有考虑侧向变形,地基的变形同室内侧限压缩试验中的情况基本一致,属一维压缩问题。地基的最终沉降量可用室内压缩试验确定的参数(e i、E s、a)进行计算,有: 变换后得: 或 式中:S--地基最终沉降量(mm); e --地基受荷前(自重应力作用下)的孔隙比; 1 e --地基受荷(自重与附加应力作用下)沉降稳定后的孔隙比; 2 H--土层的厚度。 计算沉降量时,在地基可能受荷变形的压缩层范围内,根据土的特性、应力状态以及地下水位进行分层。然后按式(4-9)或(4-10)计算各分层的沉降量S 。最后将各分层的沉降量总和起来即为地基的最终沉降量: i (二)计算步骤 1)划分土层 如图4-7所示,各天然土层界面和地下水位必须作为分层界面;各分层厚度必须满足H i≤0.4B(B为基底宽度)。 2)计算基底附加压力p0 3)计算各分层界面的自重应力σsz和附加应力σz;并绘制应力分布曲线。 4)确定压缩层厚度 满足σz=0.2σsz的深度点可作为压缩层的下限; 对于软土则应满足σz=0.1σsz; 对一般建筑物可按下式计算z n=B(2.5-0.4ln B)。 5)计算各分层加载前后的平均垂直应力 p =σsz; p2=σsz+σz 1 6)按各分层的p1和p2在e-p曲线上查取相应的孔隙比或确定a、E s等其它压缩性指标 7)根据不同的压缩性指标,选用公式(4-9)、(4-10)计算各分层的沉降量 S i 8)按公式(4-11)计算总沉降量S。 建筑物沉降观测方案及规范 高层建筑沉降观测的规范要求 变形控制测量 5.1 一般规定 5.1.1 各类沉降观测的等级和精度要求,应视工程的规模、性质及沉降量的大小及速度进行设计而确定。同一测区或同一建筑物随着沉降量和速度的变化,可以采用不同的观测精度。 5.1.2 布置和埋设沉降观测点(变形点)时,应考虑观测方便、易于保存、稳固和美观。 5.1.3 沉降观测宜采用几何水准测量方法,也可采用静力水准测量方法。 5.1.4 观测记录和成果应清晰完整、准确无误,并符合本规程9.1节的规定。每一周期观测完后,可提供周期或阶段性成果。整个工程结束后,应提供综合性成果资料。 5.1.5 对于深基础建筑或高层、超高层建筑,沉降观测应从基础施工开始,以获取基础和主体荷载的全部沉降量(该建筑的总沉降量)。 5.5 建筑物沉降观测 5.5.1 建筑物沉降观测应测定建筑物及地基的沉降量、沉降差及沉降速度并计算基础倾斜、局部倾斜、相对弯曲及构件倾斜。 5.5.2 沉降观测点的布设应能全面反映建筑物及地基变形特征,并顾及地质情况及建筑结构特点。点位宜选设在下列位置: 1 建筑物的四角、大转角处及沿外墙每10~15m处或每隔2~3根柱基上。 2 高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧。 3 建筑物裂缝和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处及填挖方分界处。 4 宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地区的建筑物,在承重内隔墙中部设内墙点,在室内地面中心及四周设地面点。 5 邻近堆置重物处、受振动有显著影响的部位及基础下的暗浜(沟)处。 6 框架结构建筑物的每个或部分柱基上或沿纵横轴线设点。 7 片筏基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置。 8 重型设备基础和动力设置基础的四角、基础型式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧。 9 电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑物,沿周边在与基础轴线相交的对称位置上布点,点数不少于4个。 5.5.3 沉降观测的标志可根据不同的建筑结构类型和建筑材料,采用墙(柱)标志、基础标志和隐蔽式标志等形式。各类标志的立尺部位应加工成半球形或有明显的突出点,并涂上防腐剂。标志的埋设位置应避开如雨水管、窗台线、暖气片、暖水管、电气开关等有碍设标与观测的障碍物,并应视立尺需要离开墙(柱)面和地面一定距离。隐蔽式沉降观测点标志的型式可按本规程附录D规定执行。当应用静力水准测量方法进行沉降观测,观测标志的型式及其埋设,应根据采用的静力水准仪的型号、结构、读数方式以及现场条件确定。标志的规格尺寸设计,应符合仪器安置的要求。 5.5.4 沉降观测点的施测精度应按本规程第3.0.4条的规定确定。未包括在水准线路上的观测点,应以所选定的测站高差中误差作为精度要求施测。 5.5.5 沉降观测的周期和观测时间应按下列要求并结合实际情况确定: 1 建筑物施工阶段的观测,应随施工进度及时进行。一般建筑可在基础完工后或地下室砌完后开始观测,大型、高层建筑可在基础垫层或基础底部完成后开始观测。观测次数与间隔时间应视地基与加荷情况而定,民用建筑可每加高1~5层观测一次,工业建筑可按不同施工阶段(如回填基坑、安装柱子和屋架、砌筑墙体、 常用的地基沉降计算方法汇总 6.3 常用的地基沉降计算方法 这里所讲的地基沉降量是指地基最终沉降量,目前常用的计算方法有:弹性力学法、分层总和法、应力面积法和考虑应力历史影响的沉降计算法。所谓最终沉降量是地基在荷载作用下沉降完全稳定后的沉降量,要达到这一沉降量的时间取决于地基排水条件。对于砂土,施工结束后就可以完成;对于粘性土,少则几年,多则十几年、几十年乃至更长时间。 6.3.1 计算地基最终沉降量的弹性力学方法 地基最终沉降量的弹性力学计算方法是以Boussinesq 课题的位移解为依据的。在弹性半空间表面作用着一个竖向集中力P 时,见图6-5,表面位移w (x, y, o )就是地基表面的沉降量s : E r P s 2 1μπ-? = (6-8) 式中 μ—地基土的泊松比; E —地基土的弹性模量(或变形模量E 0); r —为地基表面任意点到集中力 P 作用点的距离,2 2y x r +=。 对于局部荷载下的地基沉降,则可利用上式,根据叠加原理求得。如图6-6所示,设荷载面积A 内N (ξ,η)点处的分布荷载为p 0(ξ,η),则该点微面积上的分布荷载可为集中力P= p 0(ξ,η)d ξd η代替。于是,地面上与N 点 距离r =2 2)()(ηξ-+-y x 的M (x, y )点的沉降s (x, y ),可由式(6-8)积 分求得: ?? -+--= A y x d d p E y x s 2200 2 )()(),(1),(ηξη ξηξμ (6-9) 图6-5 集中力作用下地基表面的沉降曲线 图6-6 局部荷载下的地面沉降 (a )任意荷载面;(b ) 矩形荷载面 基础JC-1计算书 项目名称: JC-1 设计: 校对: 专业负责人: 1 计算依据的规范和规程 1.1 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2002) 1.2 《混凝土结构设计规范》(GB 50010--2002) 1.3 《建筑抗震设计规范》(GB 50011--2001) 1.4 《建筑结构荷载规范》(GB 50009--2001) 2 几何数据及材料 2.1 基础混凝土等级: C35; 抗压强度fc=16.7(MPa); 抗拉强度ft=1.57(MPa) 2.2 钢筋等级: HRB335; 强度设计值fy=300(MPa); 纵筋合力点至近边距离as=50(mm) 2.3 基础类型: 锥型基础 2.4 基础长l=1500(mm); 基础宽b=1500(mm); 基础高h=1000(mm) 2.5 柱高Hc=400(mm); 柱宽Bc=400(mm); 柱周加大尺寸(相当于杯口厚度) ac=50(mm); 加大高度hc=300(mm) 2.6 基础端部高h1=300(mm) 2.7 基础底面积A=l*b=1500*1500=2.250(m2) 基础顶部面积At=(Hc+2*ac)*(Bc+2*ac)=(400+2*50)*(400+2*50)=0.250(m2) 基础体积Vjc=l*b*h1+[(Bc+2*ac)*(Hc+2*ac)+(l-Hc-2*ac)*(b-Bc-2*ac)/3 +(l-Hc-2*ac)*(Bc+2*ac)/2+(b-Bc-2*ac)*(Hc+2*ac)/2]*(h-h1-hc) +(Hc+2*ac)*(Bc+2*ac)*hc =1500*1500*300+[(400+2*50)*(400+2*50)+(1500-400-2*50)*(1500-400-2*50)/3 +(1500-400-2*50)*(400+2*50)/2+(1500-400-2*50)*(400+2*50)/2]*(1000-300-300) +(400+2*50)*(400+2*50)*300 =1.183(m3) 2.8 基础自重和上部土重 基础混凝土的容重γc=25.00(kN/m3) 基础顶面以上土的容重γs=18(kN/m3) 基础及以上土重Gk=Vjc*γc+[A*d-Vjc-Bc*Hc*(d-h)]*γs =1.183*25.0+[2.250*1.500-1.183-0.400*0.400*(1.500-1.000)]*18 =67.593(kN) G=1.2*Gk=81.112(kN) 3 地基承载力信息 3.1 已知条件 地基承载力特征值fak=180(kPa) 当地震参与荷载组合时地耐力提高系数ξa=1 宽度修正系数ηb=0; 深度修正系数ηd=1 土的重度γ=18(kN/m3); 土的加权平均重度γm=20(kN/m3) 基础短边尺寸b=1500(mm); 基础埋置深度d=1500(mm); 深度修正起算深度d1=0(mm) 3.2 承载力设计值 fa=fak+ηb*γ*(b-3)+ηd*γm*(d-d1-0.5) (GB 50007--2002 式5.2.4, 按北京规范可把d1加大1m) 独立基础沉降计算书 日 期_____________ 设 计 者_____________ 校 对 者 _____________ 一、设计资料 1.工程信息 工程名称: 试算工程 勘察报告: 基础编号: J-1 2.基础参数 基础尺寸: b ×l =4000×6000mm 2 基础埋深: d =1.50 m 荷 载: F k = 1728.00kN 钻孔编号: 1 孔囗标高: 30.00m 地下水位标高: 29m 地下水位深度: 1.00m 地基承载力特征值:f ak =110.00kPa 3.计算参数 设计时执行的规范: 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 以下简称 "基础规范" 沉降计算经验系数: 1.0 地基变形计算深度: 6.4m 4.地质参数 二、计算步骤 1.计算基础底面的附加压力 基础自重和其上的土重为: G k=γG Ad=20×6.00×4.00×1.50=720.00 kN 基础底面平均压力为: p k= F k+G k A= 1728.00+720.00 6.00×4.00= 102.00 kPa 基础底面自重压力为: σch= γm d= 14.67×1.50= 22.00 kPa 上式中γm为基底标高以上天然土层的加权平均重度,其中地下水位下的重度取浮重度 γm= ∑γi h i ∑h i= 18.00×1.00+8.00×0.50 1.00+0.50 = 22.00 1.50= 14.67 kN/m 3 基础底面的附加压力为: p0= p k- σch= 102.00- 22.00= 80.00 kPa 2.确定分层厚度 按"基础规范"表5.3.6: 由b=4.00 得?Z=0.60 3.确定沉降计算深度 按用户输入确定沉降计算深度: z n=6.40m 4.计算分层沉降量 根据"基础规范"表K.0.1-2可得到平均附加应力系数,计算的分层沉降值见下表:连续梁支架预压与基础沉降观测方案

独立基础计算书

第8章-风机基础沉降观测工程.docx

风机基础沉降观测点及基准点标示方案

地基沉降量计算

风机基础沉降观测专项施工方案

常用的地基沉降计算方法

独立基础设计计算书

基础沉降计算6页word

基础沉降观测作业指导书

独立基础基计算书

地基沉降量计算

建筑物沉降观测方案及规范

常用的地基沉降计算方法汇总

独立基础JC-1计算书

独立基础沉降计算书