【精品】院必修课程「传播理论与方法」建议参考书目.doc

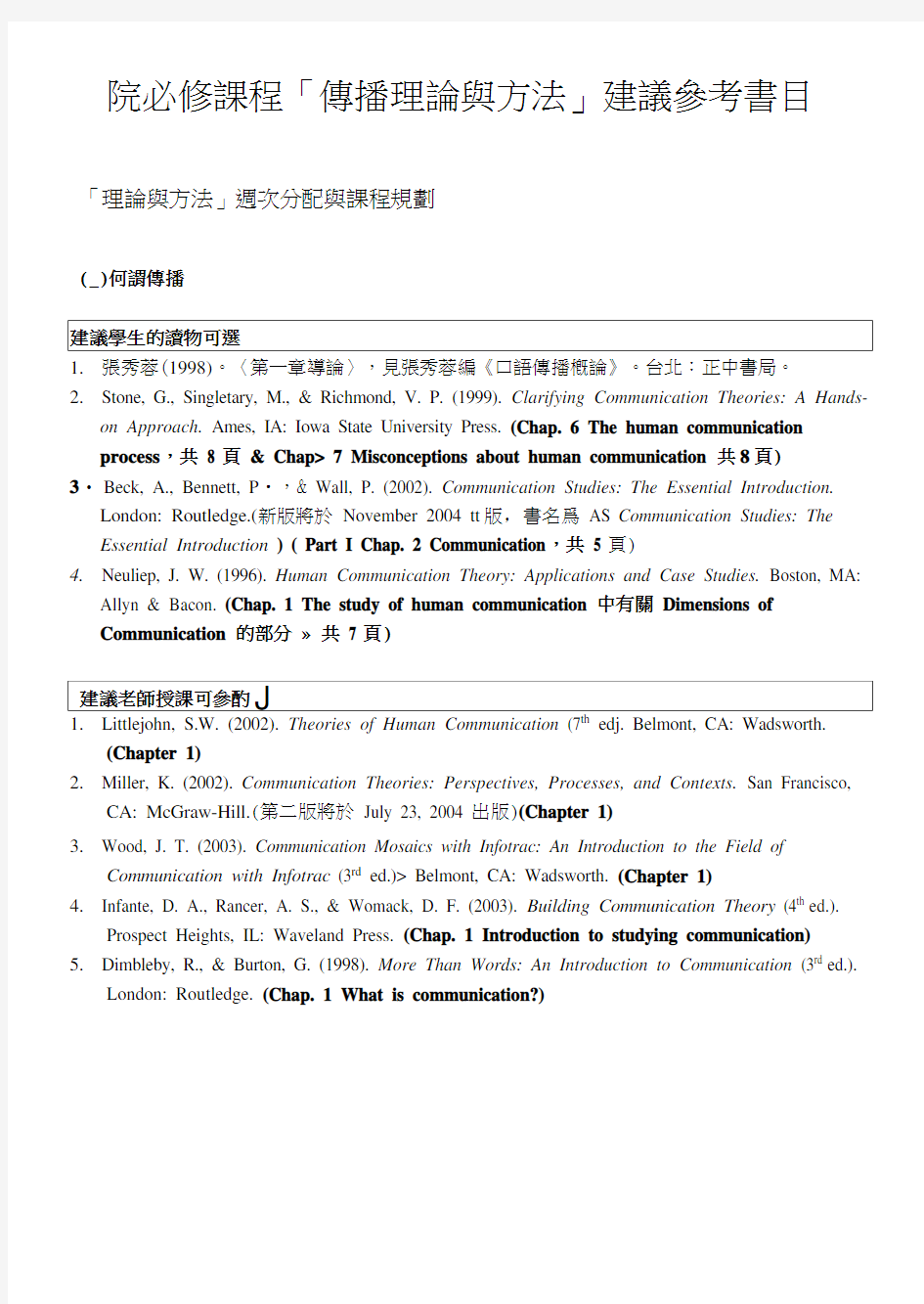

院必修課程「傳播理論與方法」建議參考書目

「理論與方法」週次分配與課程規劃

(_)何謂傳播

1.張秀蓉(1998)。〈第一章導論〉,見張秀蓉編《口語傳播槪論》。台北:正中書局。

2.Stone, G., Singletary, M., & Richmond, V. P. (1999). Clarifying Communication Theories: A Hands-

on Approach. Ames, IA: Iowa State University Press. (Chap. 6 The human communication

process,共8 頁& Chap> 7 Misconceptions about human communication 共8頁)

3?Beck, A., Bennett, P?,& Wall, P. (2002). Communication Studies: The Essential Introduction.

London: Routledge.(新版將於November 2004 tt版,書名爲AS Communication Studies: The Essential Introduction ) ( Part I Chap. 2 Communication,共5 頁)

4.Neuliep, J. W. (1996). Human Communication Theory: Applications and Case Studies. Boston, MA:

Allyn & Bacon. (Chap. 1 The study of human communication 中有關Dimensions of

Communication 的部分? 共7 頁)

1.Littlejohn, S.W. (2002). Theories of Human Communication (7th edj. Belmont, CA: Wadsworth.

(Chapter 1)

https://www.360docs.net/doc/66130349.html,ler, K. (2002). Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts. San Francisco,

CA: McGraw-Hill.(第二版將於July 23, 2004 出版)(Chapter 1)

3.Wood, J. T. (2003). Communication Mosaics with Infotrac: An Introduction to the Field of

Communication with Infotrac (3rd ed.)> Belmont, CA: Wadsworth. (Chapter 1)

4.Infante, D. A., Rancer, A. S., & Womack, D. F. (2003). Building Communication Theory (4th ed.).

Prospect Heights, IL: Waveland Press. (Chap. 1 Introduction to studying communication)

5.Dimbleby, R., & Burton, G. (1998). More Than Words: An Introduction to Communication (3rd ed.).

London: Routledge. (Chap. 1 What is communication?)

建議學生的讀物可選自d

1 ?羅世宏譯/ W.j. Severin & J. W. Tankard, Jr.著(2000 )。《傳播理論起源、方法與應用》(第

2.Stone, G., Singletary, M., & Richmond, V. P. (1999). Clarifying Communication Theories: A Hands-

on Approach. Ames, IA: Iowa State University Press. (Chap. 4 Communication models,共10 頁) 3.Frey, L. R., Botan, C. H., Friedman, P. G., & Kreps, G. L. (1992). Interpreting Communication

Research: A Case Study Approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ( Chap. 1 Interpreting communication research 中的"Levels of Communication^,共2 頁)

建議老師授課可參酌寸

1.Littlejohn, S.W. (2002). Theories of Human Communication (7th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

(Chapter 1 & Part III 各章)

1.

2.

3.

4. 朱柔若譯/ W. Lawrence Neuman著(2000 )。《社會硏究方法-質化與量化取向》。台北:揚智文化。(第三章理論與硏究)

翁秀琪(1993 )。《大眾傳播理論與實證》。台北:三民書局。(第二章理論與理論建構)程之行譯/S.W. Littlejohn著(1993)。《傳播理論》。台北:遠流。(第一章傳播理論與學術性硏究&第二章理論的探索過程)

楊志弘、周金福譯/ Stanley J. Baran & Denis K. Davis著(2001 )。《大眾傳播理論:基礎、發展與未來》。台北:華泰。(第二章大眾傳播理論)

(三)何謂理論?何謂傳播理論?

建議學生的讀物可選自:

1.Infante, D. A., Rancer, A. S., & Womack, D. F. (2003). Building Communication Theory (4th ed.).

Prospect Heights, IL: Waveland Press. (Chap. 2 Points of view about theory)

2.Neuliep, J. W. (1996). Human Communication Theory: Applications and Case Studies. Boston, MA:

Allyn & Bacon. (Chap. 2 The nature of theory & Chap. 3: Building communication theory)

3- Griffin, E. M. (2003). A First Look at Communication Theories (5th ed.). Boston: McGraw-Hill. (Chap.

1 Talk about theory)

4.Casmir, E L. (1994). The role of theory and theory building. In F. L. Casmir (Ed.), Building

Communication Theories: A Socio-cultural Approach (pp. 7-45). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 5.Chaffee, S. H. (1996). Thinking about theory. In M. B. Salwen & D. W. Stacks (Eds.), An Integrated

Approach to Communication Theory and Research (pp. 15-32). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. https://www.360docs.net/doc/66130349.html,ler, K. (2002). Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts. San Francisco,

CA: McGraw-Hill.(第二版將於July 出版)(Chap. 2)

7.Berger, C. R., & Chaffee, S. H. (1987). The study of communication as a science. In C. R. Berger &

S. H. Chaffee (Eds.), Handbook of Communication Science (pp. 15-19). Newbury Park, CA: Sage. 8.Chaffee, S. H., & Berger, C. R. (1987). What communication scientists do. In C. R. Berger & S. H.

Chaffee (Eds.), Handbook of Communication Science (pp. 99-122). Newbury Park, CA: Sage.

9.Farrell, T. B. (1987). Beyond science: Humanities contributions to communication theory. In C. R.

Berger & S. H. Chaffee (Eds.), Handbook of Communication Science (pp. 123-139). Newbury Park, CA: Sage.

(四)傳播與其他學門之間的關係建議學生的讀物可選自:

1.Littlejohn, S. W. (1982). An overview of contributions to human communication theory from other

disciplines. In F. E. X. Dance (Ed.), Human Communication Theory: Comparative Essays. (pp. 243-285). New York: Harper & Row.

2.張新華著,《資訊學槪論》,台灣商務印書館,1995.11,(第一章資訊學的學科內容、學科

地位和學科性質pp.1-22)

(五)傳播典範(知識觀'知識產生的途徑)'傳播硏究方法

揚智文化。(第一章科學與硏究?第二章硏究的面向、第四章方法論的意義)

2.吳瓊恩<1992>o(行政學的範圍與方法》。台北:五南圖書出版有限公司。(第一章3?6

頁;

第二章)

3.劉駿州〈1992〉。〈「辨」而不「辯」…質量方法初探”《新聞學硏究》,第46集,頁95-109 <>

4.劉駿州〈1994〉。〈實證、批判、詮釋■…三大方法典範初探〉,《新聞學硏究》,第48集,

頁153-167 o李天任、藍莘譯/ R. Wimmer & J. Dominick著(1995 )。《大眾媒體硏究》。

台北:亞太。(新版中譯本:學富文化出版,黃振家譯)(第二章硏究程序)

5.羅世宏譯/ W.J. Severin & J. W. Tankard, Jr.著(2000 )。《傳播理論起源、方法與應用》(第

三版)。台北:五南。(第二章科學方法)

6.Bouma, G.. D., & Atkinson, G B. J. (1996). A Handbook of Social Science Research: A

Comprehensive and Practical Guide for Students (2 nd ed>). Oxford, England: Oxford University Press. ( Chap. 1 How we know what we know and how we know we know, pp? 3-7; Chap. 2 Research as a way of knowing, pp< 8?23 )

1.Creswell, J. W. (2003)- Research Design: Qualitative. Quantitative, and Mixed Method Approaches

(2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage. (Chap. 1 A framework for Design)

2.Creswell, J. W. (1994). Research Design: Qualitative. Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA:

Sage. (Chap. 1 A framework for Study)

https://www.360docs.net/doc/66130349.html,ler, K. (2002). Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts. San Francisco,

CA: McGraw-Hill.(第二版將於July 23, 2004 出版)(Chaps. 3~5)

4.Ruggiero, V. R. (1996). A Guide to Sociological Thinking. Thousand Oaks, CA: Sage. (Chapl

&Chap7)

(六)傳播硏究的發展歷史'脈絡與現況 1. 2. 3. 4. Stone, G, Singletary, M., & Richmond, V. P. (1999). Clarifying Communication Theories: A Hands-on Approach. Ames, IA: Iowa State University Press. (Chap. 1 Communication theory: An introduction ,共 11 頁) 楊志弘、周金福譯/ Stanley J. Baran & Denis K. Davis 著(2001 )。《大眾傳播理論:基礎、 發展與未來》。台北:華泰。(第一章緒論) 翁秀琪(1993 )。《大眾傳播理論與實證》。台北:三民書局。(第一章 緒論) 李金銓。(第六章媒介、受眾、效果) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. Greenberg, B. S., & Salwen, M. B ?(1996). Mass communication theory and research: Concepts and models. In M. B. Salwen & D. W. Stacks (Eds.), An Integrated Approach to Communication Theory and Research (pp. 63-78). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. McCroskey, J. C., & Richmond, V. P. (1996). Human communication theory and research; Traditions and models. In M. B. Salwen & D. W. Stacks (Eds.), An Integrated Approach to Communication Theory and Research (pp. 233-242). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Griffin, E. M ?(2003). A First Look at Communication Theories (5th ed.). Boston: McGraw-Hill.(Chap< 3 Mapping the territory: Seven traditions in the field of communication theory) Craig, R. T. (1999). Communication theory as a field. Communication Theory, 9(2), 119-161 ? Deli a, J. (1987). Communication research: A history. In C. R. Berger & S. H. Chaffee (Eds.), Handbook of Communication Science (pp. 20-98). Newbury Park, CA: Sage. Leff, M. C., & Procarios, M. O. (1985). Rhetorical theory in speech communication. In T. W. Benson (Ed.), Speech Communication in the 20th Century (pp. 3-27). Carbondale, IL: Southern Illinois University Press. Craig, R. T. (1990). The speech tradition. Communication Monographs, 57, 310-314. Craig, R ? T., & Carlone, D. A. (1998). Growth and transformation of communication studies in U. S. higher education: Towards reinterpretation. Communication Education, 47. 67-81. Katz, E. (1987). Communications research since Lazarsfeld. Public Opinion Quarterly 51, 25-45. 10. Dennis, E. E., & Wartella, E. (1996). American Communication Research: The Remembered Histoiy. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.(Chap2-4) 11. Rogers, E. M. (1994). A history of Communication Study: A BiographicaI Approach. New York:

The Free Press.

12.Craig, R? T. (1989). Communication as a practical discipline. In B? Dervin, L? Grossberg, B. J.

O'Keefe, & E. Wartella (Eds.), Rethinking Communication; Volume 1: Paradigm Issues (pp. 97-122).

Newbury Park, CA: Sage.

13.Deetz, S. (1994). The future of the discipline: The challenges, the research, and the social

contribution. In S. Deetz (Ed.). Communication Yearbook 17 (pp. 565-600). Thousand Oaks, CA: Sage.

(七)傳播硏究與方法的再思(Parti)

(A)傳播硏究與方法的再思(Part II)

台北:商智文化。(第七至十三章)

□建議老師授課可參酌:

「語言與人際互動」週次分配與課程規劃

(一)口語傳播簡介

1.(Rhetoric, Intra-/Inter-personal comm., small group, organizational comm., public comm.,

Inter/cross-cultural comm.)

2.張秀蓉等著(1998),口語傳播槪論,笫一章:導論,正中書局。

3.Joseph DeVito (2002), Essential of Human Communication: Chapterl: Introduction to Human

Communication, Longman.

4.Julia Wood, (2004), Communication Mosaic: Chapter 2: .The Field of Communication.

Wadsworth.(進階版)

(-)自我、知覺與傳播

1.游梓翔,(1998),〈自我傳播〉,張秀蓉等著《口語傳播槪論》第三章,正中書局。

2.游梓翔、劉文英譯(2002),〈溝通和自我建立〉,《人際關係與溝通技巧》第二章(原Julia

Wood , Everyday Encounters )。雙葉書廊。(初階版)

3.Joseph DeVito (2002), Essential of Human Communication: Chapter2: The Self in Communication,

Chapter 3: Perception. Longman.

4.Julia Wood, (2004), Communication Mosaic: Chapter 2: Perceiving and Understanding, Wadsworth.

5.Em Griffin, A first look in Communication Theory? (5 Edition), Chapter 4. Symbolic Interactionism

(Mead); Chapter 8: Constructivism (Delia); Chapter 15: Cognitive Dissonance Theory (Festinger).

Boston, MA: McGraw-Hill.(進階版)

(三)語言傳播

1 ?游梓翔、劉文英譯(2002),〈語言的世界〉,《人際關係與溝通技巧》第四章(原Julia Wood ,

Everyday Encounters )。雙葉書廊°

2.Joseph DeVito (2000), Essential of Human Communication: Chapter 5: \ferbal Messages,

Longman.

3.Julia Wood, (2004), Communication Mosaic: Chapter 4: Engaging in Verbal Communication,

Wadsworth

(四)非語言傳播

1.Burgoon, J. K., Buller, D. B., & Woodall, W. G. (1996). Nonverbal Communication: The Unspoken

Dialogue (2nd Ed.). New York: McGraw-Hill Companies, Inc. (Chapter 1 ?5)

2.Knapp M., & Hall J?(2002). Nonverbal Communication in Human Interaction (5th Ed.). Forth

Worth: Holt, Rinehart and Winston, Inc. (Chapter 1~ Chapter 10)

3.陳彥豪譯(1999)。《非語言傳播》。台北:五南。(第一章~第九章)

(五)自身與人際傳播

1.Griffin, E. (2003). A First Look at Communication Theory (5th Ed.). San Francisco, CA: McGraw-

Hill. (Chapter 4, 5, & 10, 11,12)

https://www.360docs.net/doc/66130349.html,ler, K. (2002). Communication Theory. San Francisco, CA: McGraw-Hill.

3.Trenholm, S.(1986) Human Communication Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentic-Hall.(應該有最

新版本)(Chafer 8)

4.張秀蓉編(1998)。《口語傳播槪論》。台北:正中。(第三、四章)

5.盧簷恩譯(1996),《人際溝通——目標本位取向》,台北:五南。(第二、八章)

(六)小團體與組織傳播

1.Daniels, T.D., Spiker, B.K., & Papa, (1997). Perspectives on Organizational Communication (4Ih

Ed.). Madison, WI: Brown & Benchmark. (Chapter 1 ~ Chapter 4)

2.De Janasz, S.C. et al. (2002). Interpersonal Skills in Organizations. San Francisco, CA: McGraw-

Hill.

https://www.360docs.net/doc/66130349.html,ler, K. (2003). Organizational Communication: Approaches And Process (3rd Ed.). Belmont,

CA: Wadsworth/Thomosn Learning. (Chapter 1 ?Chapter 6)

4.張秀蓉編(1998)。《口語傳播槪論》。台北:正中。(第五、六章)

(%1)公眾演說/傳播

1.Beebe, S.A., & Beebe, S. J. (2000). Public Speaking: An Audience-Centered Approach (4th Ed.).

London: Allyn & Bacon.

2.Lucas, S. (2004). The Art of Public Speaking (8th Ed.). San Francisco, CA: McGraw-Hill.(即將有中

文翻譯)(第一、八、十四、十五、十七章)

(%1)跨文化傳播

1.Jandt, EE. (1995). Intercultural Communication: An Introduction. Thousand Oaks, CA: Sage. (好像

有更新的版本)

2.Samovar, L.A., & Porter, R.E. (1995). Communication between Cultures (2nd Ed.). San Francisco,

CA: Wadsworth.

3.Samovar, L.A., & Porter, R.E. (1997). Intercultural Communication: A Reader. (8th Ed.). San

Francisco, CA: Wadsworth.

4.張秀蓉編(1998)。《口語傳播槪論》。台北:正中。(第八章)

*訪談方法的書單(胡紹嘉老師提供)

1 ?Stewart, C. J.& Cash,W.B.(2000). Interviewing : principles and practices: Chapter

3 :Structuring the interview :Chapter 4:Questions and their uses .Boston, Mass.:

McGraw-Hill College.

2. McCracken, G.(1988). The long interview: Ch 1 .Introduction;Ch2.Nine key issues; Ch

3.The

four-step method of inquiry. Newbury Park:Sage.

1.

2.

3.

符號學方法(沈錦慧老師提供)

黃新生,媒介批評,臺北:五南。第六章:記號學理論。

Asa Berger /黃新生(1992),媒介分析方法,臺北:遠流o 第一章:符號學分析方法。 英文收版有1998年版。 Fiske 」/ 張錦華 譯,傳播符號學理論(Introduction to Communication studies),遠流。

第六章與第七章為方法應用,第三至五章為基本概念與理論介紹。

「大眾傅播理論」週次分配與課程規捌

(1)大眾傳播理論槪論與常用硏究方法介紹

翁秀琪(1993),〈大眾傳播理論與實證〉,台北:三民書局,第二章

李天任、藍莘譯/ R. Wimmer & J. Dominick 著(1995 )。《大眾媒體硏究》。台北:亞太。(新版 中譯本:學富文化出版,黃振家譯)(第一?二章)

王嵩音譯(1993),《傳播硏究里程碑》,台北:遠流,第一章

⑵傳播模式

Severin & Tankard 《傳播理論:起源、方法與應用》羅世宏譯 第四章 傳播模式(新)楊志弘譯正中(全書不印)

(3)魔彈論H 寺期一宣傳硏究、佩恩基金會硏究、恐慌硏究

*硏究方法範例:檔案分析、訪談、內容分析

王嵩音譯(1993),《傳播硏究里程碑》,台北:遠流,第二章第三章

翁秀琪(1993),〈大眾傳播理論與實證〉,台北:三民書局,第三章

宣傳與說服(2003譯本)(Jowett 等著,陳彥希等譯)(全書不印)

李天任、藍莘譯/R. Wimmer &J. Dominick 著( 1995)。《大眾媒體硏究》。台北:亞太。(新版 中譯本:學富文化出版,黃振家譯)(第七章質化硏究方法)

(4)兩級傳播理論

器硏究方法範例:調査

翁秀琪(1993),〈大眾傳播理論與實證〉,台北:三民書局,第五章

王嵩音譯(1993),《傳播硏究里程碑》,台北:遠流,第七章第八章

李天任、藍莘譯/ R. Wimmer & J. Dominick著(1995 )。《大眾媒體硏究》。台北:亞太。(新版中譯本:學富文化出版,黃振家譯)(第六章調查硏究)

⑸小團體傳播、說服

探硏究方法:實驗

Severin & Tankard《傳播理論:起源、方法與應用》羅世宏譯第二十三章

王嵩音譯(1993),《傳播硏究里程碑》,台北:遠流,第六章翁秀琪(1993),〈大眾傳播理論與實證〉,台北:三民書局,第七章李天任、藍莘譯/ R. Wimmer & J. Dominick著(1995 )。《大眾媒體硏究》。台北:亞太。(新版

中譯本:學富文化出版,黃振家譯)(第五章實驗硏究)

(6眉【」新傳佈

翁秀琪(1993),〈大眾傳播理論與實證〉,台北:三民書局,第六章林東泰,《大眾傳播理論》,第五章。

(7)使用與滿足

翁秀琪(1993),〈大眾傳播理論與實證〉,台北:三民書局,第九章閱聽人硏究林東泰,《大眾傳播理論》,第八章。

(8)議題設定、議題建構與框架

询究方法範例:兩種硏究方法在硏究中之結合一內容分析與調査翁秀琪(1993),〈大眾傳播理論與實證〉,台北:三民書局,第十章第十一章Severin & Tankard《傳播理論:起源、方法與應用》羅世宏譯第二十二章

(9)媒介暴力與情色相關硏究

翁秀琪(1993),〈大眾傳播理論與實證〉,台北:三民書局,第十二章(部份) 林東泰,《大眾傳播理論》,第六章。

王嵩音譯(1993),《傳播硏究里程碑》,台北:遠流,第九章、第十章、第十二章

(10)涵化

翁秀琪(1993),〈大眾傳播理論與實證〉,台北:三民書局,第十二章Severin & Tankard《傳播理論:起源、方法與應用》羅世宏譯第二十八章林東泰,《大眾傳播理論》,第九章。

(11)知溝

翁秀琪(1993),〈大眾傳播理論與實證〉,台北:三民書局,第十四章Severin & Tankard《傳播理論:起源、方法與應用》羅世宏譯第二十一章

(12)沈默螺旋理論

翁秀琪(1993),〈大眾傳播理論與實證〉,台北:三民書局,第十五章Severin & Tankard 《傳播理論:起源、方法與應用》羅世宏譯第二十章(13)其他:閱聽人硏究、第三者效果、守門人硏究T硏究方法範例:參與觀察)及國際傳播

翁秀琪(1993),〈大眾傳播理論與實證〉,台北:三民書局,第八章、第九章

Severin & Tankard《傳播理論:起源、方法與應用》羅世宏譯第十二、十四章胡幼偉傳播訊息的第三者效果一理論探源與實證硏究(五南)(全書不印)Howard H. Frederick著陳建安譯全球傳播與國際關係(揚智)(全書不印)

「科技與資訊」週次分配與課程規劃

_ '傳播臓與資訊社會

Webster, F. (2000)馮建三譯,《資訊社會理論》,第三章。台北:遠流。吳筱玫(2002),《網路傳播槪論》,第一章。台北:智勝。

彭芸(1991 ),《國際傳播與科技》,第一、二、三章。台北:三民。

二.科技演化與傳播型態

J. Straubhaar,《傳播媒介與資訊社會》,第七至第十三章,亞太出版

Bill Gatz,數位神經系統

吳筱玫(2002 ),《網路傳播槪論》,第七、九章。台北:智勝。林東泰,《大眾傳播理論》,第十三章,PP.525-555。

四、科技與資訊之影響與衍生之問

五' 知識管理與位學習

黃麒祐編著(2003)。《IT知識管理導論》,第一、三、四、八章。台北:文魁資訊六'新傳播科技未來的展望

北大传播学 862传播理论与方法考研真题

北大传播学 862传播理论与方法考研真题 一、简答题 1.评价拉斯韦尔宣传观。 2.什么是葛兰西转向? 3.什么是“信息社会” 4.广告,公关,营销在消费社会的形成扮演的角色 二、问答题 1、结合《人民的选择》和霍尔的编码、解码理论,谈谈效果研究和文化研究在问题前景、理论框架和方法论上的异同 2、辨析“文化相对主义”和“文化普世主义”,并用唯物史观分析文化的形成、变迁与传播的过程和机制。 3、大数据方法和抽样方法的关系。 三、翻译大题 20世纪80年代以来新闻广播受到巨大的竞争压力。 评论: 基本上比较简单。(除了英文,这个英文题目不知道能不能给个完整版本)简答题前三道基本上刘海龙老师书都有。人民的选择和编码解

码理论看起来十分吓人,其实上问题前景、理论框架、方法论与经验学派和批判学派之间的区别非常相似,在后者基础上调整一下即可(例如效果研究目标是维护资本主义社会秩序,所以选择性注意实际上是要“克服”的“障碍”。而文化研究重点在于了解大众如何解读资本主义意识形态,所以在受众立场,解码模式多元体现了他们的主动性,是令人振奋的。)大数据方法和抽样方法,这里其实核心考的是大数据方法,为什么?因为抽样方法的问题(样本过小,间隔时间长等)实际上是大数据的优势。那么这里你要会的实际上是大数据的劣势。 那这个文化相对主义和文化普世主义是什么?这其实上是社会学概念(而且还是2016年的社会学真题),简单的说,文化是有优劣之分?还是只有内容上的差别?这道题其实很有意思,唯物史观探讨有多个向度。我谈谈我的想法:从大方向上,文化必须有发展方向,因为文化是上层建筑(当然,如果用文化研究的角度认为文化是生活方式,又是另一种思路,不过那样就更复杂了),服务于经济基础,显然,适应经济基础的文化是更优秀的文化。不适应经济基础的文化,或者生产力远远落后于时代发展的文化,肯定是有问题的。这里绝对的相对主义是行不通的。但从狭义上看,既然来自于经济基础,那么各个国家、民族又有不同的发展阶段,盲目按照一种发展思路来进行,肯定也是有问题。而对于传播而言,文化的变迁、传播、发展都应该有利于生产力的进步,这样媒介自身就应该扮演一个重要的角色。

考上大新闻传播学推荐看这本书:传播学研究理论与研究方法

推荐考上大的同学看看这本书: 《传播学研究理论与研究方法》 戴元光 复旦大学出版社 2004年9月第一版 2009年贴 这本书是我之前准备考上大传播的时候,我的学姐推荐我看的。她现在在上大就读传媒经济。我当时买了,但是没来得及细细看,就考试了。现在有时间了,翻出来再看看,觉得还不错。 戴元光教授是上大影视学院副院长,他的主要研究领域是:传播学理论、文化传播、传播学实证研究。考过上大的同学们也许深有体会,上大的新闻传播理论考试是很偏重传播理论的。所以指定的教材中,他的《传播学通论》是重中之重,一定要好好吃透。 传播学的研究方法是比较难以理解,没有实际参与调研和研究,光凭想象是很难琢磨清楚的。很多跨考的同学也许无法搞清楚什么是实地调查、什么叫内容分析法、还有诸如控制实验、个案研究等等一系列传播学研究方法,而在这本书中,详细介绍了传播学的这些研究方法有一定介绍,同学们看了以后,不说会十分了解,起码也会有个大致印象。同时,本书最后的附录一,名词解释建议好好看看,认真背诵记忆,对于应答上大的理论考试的名词解释是很有用处的。 这本书是新闻传播学研究生核心课程系列教材,我的学姐说研一的时候,这本书是老师要求好好看的教材之一。看来,考上研究生之后,也有一定的阅读必要吧。 虽然我已经不考上大了,可是毕竟这是我曾经为之努力过的学校。我对考上大的同学们,也有一份特殊的感情,所以今天写了这么多文字,希望对考上大的同学们有一定的帮助。 即便对于考试没有明显的用处,我想,认真看了这本书,一定会有收获的哦。 希望考上大的同学们能够考上梦想的学校,也替我圆一个梦! PS:我不是推销书籍的,我想说,这是你们看好了指定教材之后,我推荐你们再看看的书。对于考其他学校的传播学的同学们来说,也会有一定的指导作用。 个人认为 这本书不要求看的很深 开阔一下眼界罢了 注意名词解释 还有一些研究方法的程序步骤 这本书最有用的是名词解释,因为大纲里有1/3的内容都是研究方法的东西,而《传播学通论》里对此介绍不是很多,这本书是一个补充。 这本书确实挺重要的,在大纲里占的比重不小。版主很热心哪

传播学研究方法期末考试复习要点2

传播学研究方法期末考试复习要点2

1.实证主义和非实证主义的对立 不仅关系到人们对社会现象的认识和理解,且直接影响到具体的研究方法及其运用,在不同的方法论的影响下,传播学经验研究所使用的方法是不同的。 ?实证主义基本观点 经验科学是人类获取知识唯一可靠的形式;反对抽象、思辨的原则;只有实证科学才能发现经验现象之间客观存在的关系,并能够预测和控制自然和社会过程;社会研究的逻辑是假设演绎法,假设必须由经验事实检验,理论只有被经验事实证明才是科学的。 ?非实证主义基本观点: 人的行为不同于物体运动,人是有自由意志的,社会历史事件都是独特的、非重复的,因而无规律可循,因此无法对人的行为作出预测。 社会现象是行动者感性认识和主观理解的产物,把社会现象当作客观事物研究的实证主义倾向,实际上忽略了社会行动者的特殊性、自主性,抹杀了社会现象与自然现象的区别。 2.理论的要素 1.内在一致性:理论所含的前提、命题、概念、关系等之间在逻辑上不能互相矛盾。理论的逻辑一致性并不需要实证数据的检验。 2.解释力:即解释“为什么”的能力。这种解释能力不是任意杜撰的,而是要有实证数据的支持。证据越直接、强烈,其解释力就越大。一个理论的解释力大小,同时也与其所能解释的范围成正比,范围越广泛,其解释力也就越大。 3.预测力:即预示“是否会发生”的能力,这种预测能力同样不是杜撰的,而是由本理论的内在逻辑所推导出的必然结论,同时又必须有实证数据的支持。 4.可被证伪性:即要求理论的命题中必须含有两个或更多的可以被测量的概念、必须说明这些概念之间可以被检验及否定的关系。这是区分“科学理论”与“非科学理论”(如哲学、宗教、伦理道德等)的主要标志。 5.简洁性:在具有同样解释力和预测力的诸理论之中,越简洁则越好。 6.启发性:理论的外延、扩展能力之一,即能够激发其它直接或间接有关的理论之产生或修正。 7.组织力:理论的另一种外延、扩展能力,即能够将直接或间接有关的理论或实证研究的发现涵括在它的框架之内,并具上述的内在一致性。 上述七项标准中,四项是用来检验一个理论的内在能力(解释力、预测力)和外在能力(启发性、组织力),而另三项(一致性、可证伪性、简洁性)则是对其能力的限制。 3.演绎与归纳 演绎逻辑:从带有普适性的理论理解出发,引出一个期望,或者一个可检验的假设。演绎推理是从一般到特殊或个别,是根据一类事物都具有的一般属性、关系、本质来推断这类事物中的一些个体所具有的属性、关系和本质。 在传播学研究中,演绎推理就是从一般原理或理论出发,通过逻辑推理来解释具体的事件或现象。 归纳逻辑:从特殊事实中概括出一般原理的推理形式和思维方法。是从个别的、单一的事物的性质、特点和关系中概括出一类事物的性质、特点和关系。 归纳的过程是由感性认识上升到理性认识,由个别到一般,由具体到抽象,由特殊到普遍。 在传播学研究中,归纳的作用在于以观察(调查)到的大量的客观资料为依据,概括出社会现象的共同特征和性质,并得出理论结论。 4.研究的层次/分析单位 分析的层次越高,能使用的分析单位也越多。 个人:通过对个人的研究,概括出个体所组成的群体的特征。 把个人作为分析单位是最常见的,也是最多的,尤其是调查研究、实验研究和实地研究。社会是由相互联系的个体组成的,研究者一般通过对个人的研究,概括出由个体组成的群体的特征。 如:大学生的媒体使用情况与其就业状况的关系。 群体:人们通过某种社会关系联结起来,进行共同活动和感情交流的集体。如家庭、邻里社区、班级。 群体特征与群体中的个人的特征有关,或者说群体的特征可以从成员的特征中抽象出来。在做结论时,一般以群体为分析单位。 例子 3. 男性帮派是否比女性帮派更暴力?(性别,暴力程度) 组织:具有特定目标和正式分工的,有计划建立的结构严明的制度化群体。如公司、学校、医院、媒体。组织是一个层次较高的分析单位,在研究时可以采用个人、群体、组织多个分析单位,增加了分析的复杂性。 社区:一定地域中人们生活的共同体。实地研究中以社区为单位的居多。如,街区、小区、乡村、小镇、城市 社区特征描述;社区之间的相关关系、比较,可采用“个人”、“群体”、“组织”、“社区”等分析单位 例子黑人社区比白人社区的犯罪率更高吗? 国家 跨文化研究、最高层次的分析单位 例子:权力距离较小的国家比权力距离较大的国家更民主吗? 5.区群谬误与简化论 区群:在个人之上的群体、组织或社区、国家 区群谬误:又称层次谬误或体系错误,特指从层次比较高的区群分析单位得到的结果可以在层次比较低的区群或个人中得到证实; 研究者用一种比较高的(区群

传播学核心理论知识

传播学核心理论知识专题(1)传播学的诞生 1、传播学产生的背景 形成于20世纪初至40年代的美国,其形成是许多因素促成的: 第一、传播媒介发展。由于电子媒介技术的发展十分迅速,媒介增加和社会影响力的不断扩大,使得许多社会科学家越来越关注信息与传播的问题并开始从各自的学科背景出发来研究这些问题。 第二、历史社会环境。在两次世界大战中,交战双方利用各种传播媒介进行大规模的宣传活动,对战争的进程产生了重要的影响,这使得社会科学家对传播尤其是大众传播在战争和社会变革中的作用产生了强烈的关心,对宣传的研究成了这一时期的热点课题 第三、社会科学的发展。与传播学有着许多衔接点的一些社会科学,如新闻学、心理学、社会学、政治学、文化人类学等都已经有了充分的发展,为传播学提供了理论和研究方法的基础。 2、诞生于美国的原因 第一、在政治上,美国的政治家无论是在日常的政治活动中,还是在四年一次的竞选中,都比较重视和利用传播媒介宣传自己的政治主张,树立形象争取支持。 第二、在经济上,一方面传播学的兴起与传播特别是大众传播在美国经济活动中的地位和作用密切相关;另一方面,美国的大众传播在两次大战中和以后日益壮大,也成为一个相对独立而完善的经济实体,共同形成一个产业---大众传播业。 第三、在社会上,美国的大众传播与社会生活密切相关。互动中媒介给社会生活带来的负面作用也显现出来。我们可以看到传播学是在美国特定政治、经济和社会条件下兴起发展的。 要著作《社会分化论》《社会学》《社会学的根本问题》等。最早研究群体对个人行为的影响的社会心理学家,最早提出了传播网络理论,认为社会上的个人都是由特定的信息渠道相互连接的。 传播学核心理论知识专题(2)传播学早期学术思想源流 欧洲源流: (1)塔尔德(Jean Gabriel Tarde,1843-1904): 著有《模仿的法则》社会心理学中模仿理论创始人,模仿理论对从社会心理学角度研究传播在人格形成和人的社会化过程中的作用具有重要的影响。后出版《舆论与群集》对舆论的结构及其形成、运动过程作了详细的分析,认为报刊是公众的"精神纽带",它在"理性的舆论"形成过程中发挥着重要套的作用。(2)西默尔(Gerog Simmel,1858-1918): 德国著名社会学家,形式社会学的创始人,主要著作《社会分化论》《社会学》《社会学的根本问题》等。最早研究群体对个人行为的影响的社会心理学家,最早提出了传播网络理论,认为社会上的个人都是由特定的信息渠道相互连接的。 美国源流: (1)杜威(John Dewey,1895-1952): 美国著名实用注意哲学家和教育学家。他强调教育在社会改造中的作用,认为大众传播是变革和改造社会的重要工具,新的传播技术将会导致社会价值体系的重构,他的这些观点至今影响着许多传播学者。(2)库利(Charles Horton Cooley,1864-1929): 美国著名的社会学家,他在1909年出版的《社会组织》一书中,专设"传播"一章,对传播的许多重要问题做了深刻的论述。从这个意义上说,库利可以说是最早系统研究传播现象,并最早进行了理论化常识的以为重要学者。库利关心的重要课题是人的社会化问题,并为社会学和传播学提出了两个影响深远的概念:一是"初级群体"(primary group) 认为个人日常所处的基本群体(父母、伙伴、邻居等)是社会化的基础;"镜中我"(looking-glass),这个概念说明,个人的行为在很多程度上取决于对"自我"的认识,而这种人主要是通过与他人的社会湖动形成的,他人对自己的态度或评价是反映"自我"的一面镜子。库利认为传播是"镜中我"形成的主要机制。 (3)帕克(Robert Ezla Park,1964-1944): 美国著名社会学家,芝加哥学派的主要代表人物,他和芝加哥学派对传播学的形成产生了重要的影响。

传播学研究方法-知识要点

理论是以一种系统化的方式将经验世界中某些被挑选的社会现象概念化,并将其组织起来,形成相关的概念、定义和命题组织在一起的总和。 判断理论优劣的标准 (1)解释范围是否宽广;(2)解释现象是否精确;(3)解释结构是否简练。 概念是对事物现象的一种抽象,它是一类事物的属性在人们主观上的反映。 访谈是一种技能,是研究者与被研究者进行的专业性交谈的研究活动,是研究者收集资料的一种研究方法。 命题指的是关于一个概念的特征或多个概念间关系的陈述。 因变量由于其他变量的变化而导致自身发生变化的变量叫因变量。 实验研究是一种在高度控制的条件下,通过操纵某些因素来研究变量之间的因果关系的方法。 纵向研究指的是在若干个不同的时间点上收集到的资料,用以描述现象的发展变化,以及解释不同现象前后之间的联系。 ?质的研究&其优缺点 ?量的研究 ?参与观察 抽样是一种选择调查对象的程序和方法。 (所谓抽样调查,就是从研究对象的整体中选出一部分代表加以调查研究,然后用所得结果推论和说明总体的特征。这种从总体中选出一部分的过程就是抽样,所选出的这部分代表称为样本。) 样本在抽样调查中,从研究对象的整体中选出一部分代表加以调查研究,然后用所得结果推论和说明总体的特征。这种从总体中选出一部分的过程就是抽样,所选出的这部分代表称为样本。 抽样调查的优越性(?抽样的作用) 与整体调查相比,抽样调查具有下列优越性:1)调查费用较低;2)速度快;3)应用范围广;4)可获得内容丰富的资料;5)准确度高。 ?抽样规模样本容量又称样本大小,样本规模,指的是样本所含个体数量的多少。 问题就是社会事物所表现的各种现象以及这种现象与我们的预期之间存在差距,这种差距就是问题。 问题方法论中对经验研究问题的处理方法和技巧(论述结合实际) 对策:将“非正常”的问题“正常化” (1)从“正常”的生活逻辑中去理解“非正常”事件的必然性、偶然性与具体展开过程。(羊村个案) (2)深层的“常态”逻辑,是“非正常”现象的社会基础。(羊村个案:国家法与民间法的关系) (3)分析这个基础,是将个案研究推向深入,超越新闻联播水平的必由之路。 入场模式的类型 依据研究目标和实证研究的特点,可以将入场模式分为以下五种类型: 第一种是官方介绍式;第二种是朋友招呼式;第三种是直入现场式;第四种是隐藏身份式;第五种是变更主题式。

传播学考研题库 经典教材课后习题(第十五章 传播学调查研究方法)【圣才出品】

第十五章传播学调查研究方法 1.谈谈调查在传播学研究中的地位和作用。 答:(1)调查在传播学研究中的地位 传播学研究中调查是指一种为获得关于某一事物或现象的科学知识,通过一定的客观程序进行数据或资料的收集、记录、统计、分析,以探索和揭示其现状、过程、构成要素或运动变化规律为目的的研究活动。考察社会现象离不开调查,调查是传播学研究的基本方法。 (2)调查在传播学研究中的作用 ①调查是获得经验资料的基本方法,通过调查可以了解现实的传播环境、传播关系、传播效果,收集和提供关于理论假设的无可争议的科学数据和材料。 ②调查所获得的经验资料是形成理论或假说的基础。在传播学研究中,调查的应用范围是极为广泛的,它涵盖了传播者分析、内容分析、媒介分析、受众分析和效果分析的所有领域。 2.传播学的调查研究大致可分为哪些阶段?各阶段的主要工作是什么? 答:(1)传播学调查研究的过程,同其他社会科学调查一样,大致上可分为“准备阶段”、“实查阶段”和“数据处理阶段”三个阶段。 (2)准备阶段的主要工作 ①确定调查课题,明确调查目的 调查课题大致可分为两类,一种是理论研究型的,例如“报纸和电视的议程设置功能比较调查”等,这一类调查大多是调研人员根据科研需要自行确定的;另一类是实务型的,例如“××电视台文艺节目收视状况及评价调查”、“家电类广告的促销效果调查”等,这一类

调查大多是调研专家或机构接受媒体、企业或团体的委托进行的。 ②根据课题的性质和需要选择适当的调查方法 对象范围较小的可采用全员调查法,范围较大的可采用抽样调查法,涉及讯息内容的可采用内容分析法,涉及人的认知或心理变化的,可采用控制实验法。在不少调查中,有些方法也可以同时并用。 ③制定切实可行的调查方案是计划准备阶段的最主要的工作 方案中至少应包括以下几项:a.调查目的;b.调查对象;c.调查范围;d.调查方法(问卷或实验程序);e.数据分析和处理技术;f.实施日程;g.费用预算等。在准备工作中,有时还需要进行调查员培训。 (3)实查阶段的主要工作 这个阶段主要是根据调查方案实际选出和接触调查对象,从事数据收集的作业。其方法有面接法、留置法、邮寄法、电话调查等。在有些情况下,还需要进行中间抽查,以保证调查能够按照既定方案得到严格实施,保证调查质量。 (4)数据处理阶段的主要工作 ①整理和统计数据。在这个阶段,需要把收集到的分散数据加以整理和统计,使其处于一种易于把握的状态,能够基于一定的尺度加以判断。 ②解释数据得出结论撰写调查报告。 3.简述几种主要的随机抽样方法。 答:抽样调查是从调查对象总体中抽选出部分样本,以这部分样本作为对象实施的调查,其结果可用于推论对象总体。主要的随机抽样方法包括: (1)简单随机抽样

传播研究方法期末知识总结

1、1957年,复旦大学新闻系主持的《新闻学译丛》里介绍了mass communication,当时为“群众思想交通”。 2、一般而言,传播研究可以分成理论研究和应用研究两大类。 3、经验学派认为个体的行为基本可以通过环境因素和生理特征来了解,个体行为是稳定的。 4、传播研究的对象是人的心理活动、社会行为以及人所组成的社会关系。 5、从理论到概念再到变量,这是一个抽象程度递减的阶梯。 6、从样本推断总体时出现的误差是抽样误差。 7、所有的统计方法,都适用于定比变量。 8、拉扎斯菲尔德的伊里调查采用的是定量研究方法。 9、问卷是调查法的测量工具。 10、帕克是城市社会学的奠基人。 11、舒茨在《社会世界现象学》一书中将现象学引入社会学研究。 12、焦点群体访谈可能因为群体压力造成志愿者的从众现象。 13、规范研究回答的是“应该是什么”这类问题。 14、理论研究也称学术研究,以加深对传播现象的理解、发展理论和基础认识为目的。 15、对于传播学科来说,理论和研究方法是两门最基础的课程,缺一不可。 16、概念越抽象,则越难进行直接观察和描述。 17、如果假设被推翻,那么理论无法得到验证,即被证伪。 18、常人方法学也就是“对常识的研究”。 19、质化田野研究是一种实证研究方法。 20、质化研究是将研究者个人作为研究工具。 21、封闭式访谈就是我们所说的问卷调查。 22、符号隐含义经常通过隐喻和转喻两种手法表现。 23、框架分析被发展成为一种研究方法,用来分析新闻文本。 24、内容分析法只能用于研究被记录和保存下来的媒介内容。 25、训练编码员的目的是让他们理解研究意图,以统一方式编码。 26、实施焦点群体访谈,研究者首先要降低志愿者的陌生感。 27、实证研究的问题不能通过概念推导来回答。 28、思辨研究抽象程度高,其研究对象往往属于“新闻哲学”范畴。 29、科学是一种知识,也是获取知识的手段。 ?观察 观察法是指研究者根据一定的研究目的、研究提纲或观察表,用自己的感官和辅助工具去直接观察被研究对象,从而获得资料的一种方法。 ?科学 为确定研究对象的性质或原则,通过观察、研究和实验,所得到的系统化的知识。 ?变量 变量来源于数学,变量代表了一个存储单元,其中的值是可变的,故称为变量。 ?问卷调查 问卷调查是一种定量的研究方法,是指通过制定详细周密的问卷,要求被调查者据此进行回答以收集资料的方法。

郭庆光《传播学教程》【教材精讲+考研真题解析】-传播学调查研究方法(圣才出品)

第十五章传播学调查研究方法[视频讲解] 15.1 知识框架图与重点导读 【知识框架】 【本章要点】 一、传播学与调查研究 二、抽样调查法

三、内容分析法 四、控制实验法 15.2 重难点解读 一、传播学与调查研究 1.传播学调查研究的类型 (1)基于调查对象的分类——内容分析、传播者调查、受传者调查。 (2)基于调查对象选定方法的分类——全员调查、抽样调查。 (3)基于数据收集方式的分类——文献调查、观察(自然观察和实验观察)、个别面接调查、集体调查、留置调查、邮寄调查、电话调查等。 (4)基于实施顺序和性质的分类——预备调查、正式调查。 (5)基于调查空间范围的分类——国际调查、全国调查、地区调查。 (6)基于调查时期的分类——事前调查、事后调查、追踪调查。 (7)基于调查次数的分类——单次调查、时系列调查。 (8)基于有无控制条件的分类——实验室调查(控制实验)、实地调查。 (9)基于对象数或有无量化操作的分类——事例研究、统计调查。 (10)基于调查或测试工具的分类——自然观察、实验、问卷、心理测试。 (11)基于面接深度的分类——指示性面接、详询面访、自由访谈。 (12)基于媒体类型的分类——报纸、杂志、电视、广播、电影、新媒体调查等。 (13)基于传播过程的调查——媒体接触调查、知觉实验、认知调查、行动调查、信息或影响的“流程”调查等。

(14)基于内容类型及其要素的调查——广告调查、节目(或栏目)调查、明星调查等。 2.调查研究的基本过程 (1)准备阶段 在这个阶段,调查者的工作主要有: ①确定调查课题,明确调查目的。 ②根据课题的性质和需要选择适当的调查方法。对象范围较小的可采用全员调查法,范围较大的可采用抽样调查法,涉及讯息内容的可采用内容分析法,涉及人的认知或心理变化的,可采用控制实验法。在不少调查中,有些方法也可以同时并用。 ③制定切实可行的调查方案。方案中至少应包括以下几项:a.调查目的;b.调查对象;c.调查范围;d.调查方法(问卷或实验程序);e.数据分析和处理技术;f.实施日程;g.费用预算等。 ④调查员培训。 (2)实查阶段 这个阶段主要是根据调查方案实际选出和接触调查对象,从事数据收集的作业。其方法有面接法、留置法、邮寄法、电话调查等。在有些情况下,还需要进行中间抽查,以保证调查能够按照既定方案得到严格实施,保证调查质量。 (3)数据处理阶段 在这个阶段,需要把收集到的分散数据加以整理和统计,使其处于一种易于把握的状态,能够基于一定的尺度加以判断。 二、抽样调查法

最新传播学期末考试题目!

课后练习(二) 单项选择题及参考答案 在下列每小题四个备选答案中选出一个正确答案或最佳答案,并将其字母标号填入题干的括号内。每小题1分,共10分 1.“企业文化”的概念及理论是建立在何种传播层次上的(C ) A.人际传播 B.群体传播 C.组织传播 D.大众传播 2.受众对大众传播的社会控制,主要是通过(C)来实现的 A.抵制B .来电、来函C .反馈D .质询 3.(B)事实上是传播研究的最集中的领域之一 A.传播媒介B .传播效果C .传播对象D .传播发展 4.控制研究是对“ 5W'模式中第几个因素的研究和探讨(A ) A. 一 B.二 C.三 D.四 5.“把关人”这个概念是由美国社会心理学家(A)首先提出的

A.卢因 B.德弗勒 C.施拉姆 D.波特 6.媒介中的广告对媒介而言属哪种控制形式(B ) A.政治控制 B.经济控制 C.文化控制 D.受众控制 7.(C)是所有传播活动的基础即最基本的层次 A.人际传播 B.群体传播 C.人内传播 D.大众传播 8下列(D)属于循环化的传播模式 A.施拉姆模式B .申农——韦弗模式 C.守门人模式D .奥斯古德与施拉姆模式 9.传播学的集大成者是(D ) A.拉斯韦尔 B.卢因 C.拉扎斯菲尔德 D.施拉姆 10.传播学“五个W公式的创始人是(C)。 A .卡尔?霍夫兰 B .拉扎斯菲尔德 C.哈罗德?拉斯韦尔 D .施拉姆 11.广义的传播学以人类(B)为研究对象 A.社会 B. 一切传播行为 C .心理D .信息交流

12.赖特对传播社会功能的重要补充和阐述是(A) A.娱乐功能 B.文化传递功能 C.授予地位功能 D.麻醉精神的功能失调 13.“议程设置功能”假说暗示的媒介观是(B ) A.“镜子”式的反映 B.从事“环境再构成作业”的机构 C.权利的工具 D.群众的喉舌 14?“沉默的螺旋”理论认为大众传播通过营造(B)来影响和制约舆 论。 A.意见领袖 B.意见环境 C.议程设置 D.两级传播 15.拉扎斯菲尔德在传播学领域的代表作是(C ) A.《理解媒介》B .《舆论学》 C.《人民的选择》D .《传播与说服》 16.在《传播在社会中的结构与功能》一文中,总结出传播的三种主要社会功能的学者是(A ) A.拉斯韦尔B .赖特

第十五章 传播学调查研究方法

第十五章传播学调查研究方法 导言:传播学的研究方法问题可以分为两个层次:一是方法论体系的问题(与研究人员的世界观、社会观和传播观有着密切联系);二是调查研究程序或技术的问题 第一节传播学与调查研究 调查:指的是一种为获得关于某一事物或现象的科学知识,通过一定的客观程序进行数据或资料的收集、记录、统计、分析,以探索和揭示其现状、过程、构成要素或运动变化规律为目的的研究活动 一、传播学调查研究的类型 1、14种不同分类: ①基于调查对象的分类:内容分析、传播者调查、受传者调查 ②基于调查对象选定方法的分类:全员调查、抽样调查 ③基于数据收集方式的分类:文献调查、观察(自然观察和实验观察)、个别面访调查、集体调查、留置调查、邮寄调查、电话调查等 ④基于实施顺序和性质的分类:预备调查、正式调查 ⑤基于调查空间范围的分类:国际调查、全国调查、地区调查 ⑥基于调查时期的分类:事前调查、事后调查、追踪调查 ⑦基于调查次数的分类:单次调查、时系列调查 ⑧基于有无控制条件的分类:实验室调查(控制实验)、实地调查 ⑨基于对象数或有无量化操作的分类:事例研究、统计调查 ⑩基于调查或测试工具的分类:自然观察、实验、问卷、心理测试 11 基于面接深度的调查:指示性面接、详询面访、自由访谈 12 基于媒体类型的分类:报纸、杂志、电视、广播、电影、新媒体等 13 基于传播过程的调查:媒体接触调查、知觉实验、认知调查、行动调查、信息或影响的“流程”调查等 14 基于内容类型及其要素的调查:广告调查、节目(栏目)调查、明星调查等 以上14种类型中所列的每一项调查都在程序和技术上具有不同的要求和特点,也可以说是规定现实中实施的每一次调查的具体性质的各个侧面 2、应用范围:调查的应用范围涵盖传播者分析、内容分析、媒介分析、受众分析和效果分析的所有领域 二、调查研究的基本过程 1、准备阶段: ①首先要确定调查研究课题(课题可分为理论研究型和实务型,实务型调查大多是调研专家或机构接受媒体、企业或团体的委托进行的) ②选择恰当的调查方法 ③制定切实可行的调查方案(方案包括调查目的、调查对象、调查范围、调查方法、数据分析和处理技术、实施日程、费用预算等) 2、实查阶段: ①主要工作:根据调查方案实际选出和接触调查对象,从事数据收集工作 3、数据处理阶段:

传播理论

第一章大众传播导论 一、媒介环节的变化 1、多媒体、互联网的出现 2、报纸的发行量和读者人数下降 3、电视频道增多、变无限为有限(ABC、CBS、FOX、公共广播) 4、录像机出现,打破了观看电视节目的时间限制 5、杂志电子化 6、新闻旧新 7、广告占据一席之地 8、电子空间流行新媒介环境一个特点:数字化 二、新旧媒介更替模式:新技术并没有完全挤走旧的传播技术,而是引发就的传播基础承担新的角色。(联系各种传播媒介的变化)麦克卢汉,新媒介以旧媒介为内容。 三、大众传播的概念 1、大众传播的特征: (1)针对较大量的、异质的和匿名的受众; (2)消息是公开传播的,安排消息传播的时间通常是以同时到达大多数受众为目的,而且特征是稍纵即逝的; (3)传播者一般是复杂的组织,或在复杂的机构中动作,因而可能需要庞大的开支。 2、新的媒介环境的特征: (1)先前象印刷和广播那样性质截然不同的技术正在渐渐消失; (2)我们正在从媒介缺乏的状况转为媒介过剩; (3)正从将传播内容灌输给大众的泛播转变为针对群体或个人的需求设计的窄播; (4)正从单向的传播媒介转变为互动的传播媒介 四、新的媒介环境:媒介融合、电子商务…… 1、数字电视:(DTV)以数字方式而非利用信号的渐进变化旧方式进行传输信号的系统。特点:①一种新型的电视传送系统,能够提供更多分辨率和不易受干扰的画面,更高质量的声音。 ②能够提供更多频道选择,其中包括提供信息、数据服务、购物等服务。 ③以数位方式传输信号,更大传输容量的图像和数据。 ④利用MPEG-2技术对电视信号进行压缩,将数字化和压缩技术结合起来。 高清晰度电视(HDTV):数字电视的一种特殊形式,它利用原频道的全部容量传送分辨率非常高的画面。 特点:①不是数字电视 ②但与旧式系统相似,能够提供更高质量的图像和声音,需加一个转换控制面。 2、互联网:许多电脑连在一起组成的网络。 浏览器的变化:马赛克 网景(98年1月,德鲁奇利用网页宣布,《新闻周刊》隐瞒了克林顿和莱温斯基丑闻,互联网被赋予了充当新闻媒介的新角色,98年9月11日,《斯塔尔报告》在网上公布) 互联网三种最普遍的使用方式:A、电子邮件:通过互联网传递电子消息B、新闻组和邮递名录:一种电子消息共享系统,对同一话题感兴趣的人可以通过它们交换信息和看法C、万维网D、博客 互联网的优点:①提供广告服务

传播学研究理论与方法名词解释

传播学研究理论与方法名词解释 1. 比率水平:用于测量定比率变量的值。测量的零点有确定的实际意义。 2. 抽样:从符合调查要求的社会总体中抽取一部分样本,把它当成总体的代表加以综合研究。 3. 比例分层抽样:是分层随机抽样的一种形式,是以研究总体中所占的比例为分层的依据。 4. 非随机抽样:不符合随机原则的抽样方法叫做非随机抽样。 5. 分层随机抽样:又叫分类抽样或类型抽样。是将总体中的所有基本单位分成若干相互排斥的组,然后分别从各组中随机抽样。 6. 集体随机抽样:也叫群体抽样,将研究总体分成若干区域,然后再从若干区域中抽取一部分区域作为样本。 7. 简单随机抽样:最简单的抽样方法,理论上最符合随机原则。从N个抽样单元的总体中,一次抽取n个单元,是每个单元在当前总体(抽取之后的样本单元不放回总体)中被抽取的机会相等,就叫做简单随机抽样。具体方法有抽签法和随机数字表法。 8. 立意抽样:根据研究人员对其研究领域的了解与兴趣,用非随机抽样方法抽样,并进行研究,这一项研究与扎根理论或其他质化研究配合使用。 9. 偶然性抽样:是非随机抽样的一种方法,按照表面特征或某种特征要求偶然选择调查对象。 10. 变量:把问卷中所提出问题或者实验中被观察,测样和控制的事物或者现象归结为变量。也叫做指标。 11. 离散型随机变量:是指在一定区间内变量取值为有限个,或数值可以一一例举出来。例如某地区某年人口的出生数,死亡数。 12. 连续型随机变量:指在一定区间内变量取值有无限个,或数值无法一一例举出来。例如某地区男性健康成人的身长值,体重。 13. 伪变量:任何一个能导致对结果有对抗性解释的变量。 14. 自变量:引起其他变量变化的变量,故也称做原因变量。在实验研究中,自变量又称做实验刺激。 15. 因变量:往往是研究所测量的变量。实验研究的中心目标是探讨变量之间的因果关系,其基本内容是考察自变量对因变量的影响,即考察实验刺激对因变量的影响,也称结果变量。 16. 定量研究:寻求将数据定量表示的方法,并要采用一些统计分析的形式。一般考虑进行一项新的调研项目时,定量研究之前常常要以适当的定性研究开路。有时候定性研究也用于解释由定量分析所得的结果。 17. 定性研究:是以小样本为基础的无结构式,探索性的调查研究方法,目的是对问题的定位或启动提供比较深层的理解和认识。 18. 个案研究法:是非比较研究法,常以一个个体或一个组织(例如一个家庭,一个社会,一所学校或是一个部落等)为对象,研究某项特定行为或问题的一种方法。个案研究偏重于探讨当前的事件或问题,尤其强调对于事件的真相,问题形成的原因等等方面,做深刻而且周详的探讨。所谓个案,狭义而言是指个人。广义来说,个案可以是一个家庭,机构,族群,社团,学校等。个案往往不限于一个人,个案研究是指对特别的个人或团体,搜集完整的资料之后,在对其中问题的前因后果作深入的剖析。

《传播学概论》期末考试复习题

相10播《传播学概论》期末考试复习题 一、名词解释:( 1传播: 2大众传播: 3.非语言符号: 4 象征符: 1内向传播: 2信息(行为科学范畴定义): 3.语言符号: 4 人际传播: 二.选择题。(有多项选择和单项选择, 1.中国传播学对自身传播的最高概括是()。中国文献又称之为“士”或“儒”,其人格精神与品行气质可谓全社会表率,对天下国家,万事万物起支撑作用。 A大夫b君子 2.()是人一生中使用最频繁的交流传播工具,同时它也是表意最丰富,内涵最甚广的符号。 A文字语言B口头语言 3、.在群体之中()是群体传播的参与者,同时又受到群体传播。 A每个人b有些人 4、.组织作为群体的一种,其传播()像群体传播一样具有施加压力和扭曲信息的效果。 A 必然会 b 必然不会 5.、短短的(),几乎每年都有大众传播技术取得大发展的消息,传播业最终完成了传统印刷媒介到电子媒介的“惊险的一跃”。 A半个世纪b一百年间6.、对大众传播的()进行研究,是传播学的重要课题。很多著名的传播学家都对其做过考察,得出许多颇有贡献的理论阐述。 A娱乐功能B社会功能 7.“两级传播论”和()理论均证明:社会信息以及人文意义的流动,始终存在着等级传播和平级两种模式,其中前者为主导模式,后者为辅助模式。 A “5W模式” B “把关人” 9.()作为一种舆论理论,探讨的是舆论对象或话题经由媒介理解,传播和渲染而确立为支配地位的主要意见、看法。即舆论是如何形成的问题。 A“议程设置”B“沉默的螺旋” 10.大众传播媒介向社会公众提供各种信息,但社会成员在接受和解释这些信息时是()的。 A无选择B有选择 1.人类领悟万物的生命讯息与万物进行生命能量的交流,这种生命与生命之间的()与交流,是包括人类在内的一切生命自我持存的基本条件。 A影响b传播 2.()传播思想博大深邃,具载于《五经四书》以及历代儒家的论述中,是中国本土建立传播思想体系的智慧与精神基础。 A孔子B孟子

大众传播学期末试题及参考答案

2012年大众传播学期末复习题及参考答案期末复习题 一、填空题 1.传播主体影响传播效果的主要因素是传播者__可信______度和___权威_____度。 2.传播学的集大成者是美国学者___施拉姆__传播学概论___________。 3.美国学者赖特所提出的“四功能说”将大众传播的功能概括为:(1)__环境监视__________;(2)____解释与规定__________(3)__________社会化_____;(4)____提供娱乐___。 4.大众传播就是专业化的__媒介组织____运用先进的_____传播技术__和____产业化____手段,以社会上___一般大众_____为对象而进行的大规模的信息生产和传播活动。 5.从构成上讲,作为社会机构的大众传播媒介,由___人员_、___设备_______和_____组织_____三大部分组成。 6.传播过程的直线模式主要有________5W模式和香农—韦弗的________模式。 7.传播学的集大成者是美国的_________________。 8.传播效果主要受制于三个方面的因素:(1)传播________________;(2)传播________________;(3)传播________________。 二、名词解释 1.信息社会2.媒介控制3.社会传播4.媒介接近权5.信息社会6.社会传播7.知识沟理论8.文化帝国主义 三、简答题 1.资本主义和社会主义两种经济制度的根本区别体现在哪几个方面。 2.传播学的两大学派——经验学派和批判学派的主要立场和差异是什么? 3.传播权的理论主张有哪几个要点? 4.简述传播效果发生的逻辑顺序和表现阶段性可分为哪三个层面。 5.受众方面影响传播效果的主要因素有哪些方面? 6.请简要回答能对传播媒介产生控制作用的环节或因素有哪些方面。 四、论述题 1.“受众即市场”观点的主要内容是什么?其积极的意义与消极的方面各表现在哪些方面?如何正确看待这一观点。 2.影响传播效果的主要因素有哪些?请结合传播实际进行论述。

传播理论与技巧164答案

《传播理论与技巧》模拟试卷D 参考答案 一、单项选择题 1、D; 2、A; 3、B; 4、A; 5、D; 6、C; 7、A; 8、B; 9、A;10、A;11、B; 12、B;13、B;14、A;15、B;16、C;17、C;18、A;19、A;20、A 二、多项选择题 1、ABC; 2、ABC; 3、AE; 4、BCDE; 5、ABCDE; 6、ACD; 7、ABCDE; 8、BCDE; 9、DE;10、AB 三、是非判断题 1.错。理由:不包括效果,因为效果是前面四个要素交互作用的结果,它不构成为传播的本质。 2.错。理由:商业广告是商业信息,而公益广告、社会广告、意见广告不是。 3.错。理由:这个观点容易把传播媒介与受众的关系固定为卖方与买方的关系,从而把本来复杂的社会传播关系简化成了单纯的买卖关系;这种观点容易把“商品销售量”——收视率或发行量作为判断传播媒介成功与否的唯一标准,而把公益性和社会效益放到次要的位置;把受众视为市场的观点只能是传媒一方的观点,只能使人从传媒的立场出发考虑问题,而不是从受众的立场出发考虑问题。 4.错。理由:一般是存在于传统社会或农村社会中。 5.错。宣传的主体一般不是个人,而是阶级、政党、政府、企业、学校或者其他的社会组织,但又是由个人实现的。 6.错。理由:应该是拉扎斯菲尔德。 四、名词解释 1.奥斯古德—施拉姆模式与前面介绍的各种模式比较,它的最大特点是没有明确的传播主体和传播客体,而是统称为“解码者”,或者称为“传播单位”。(2分)他们把参与传播行为的各方描述成对等的,行使着相同的功能,那就是编码、符号化、译码和符号解读,即“2+4定律”。(1分) 2.与语言相伴生的非语言现象。又可以称为“类语言”、“伴生符”。(1分)

传播学参考书目与网站

陈力丹老师推荐传播学参考书目及网站- - 传播学参考书目及网站 发稿:中国新闻研究中心 作者:陈力丹 单位:中国人民大学新闻学院责任教授、博导;博士后流动站站长、新闻传播研究所所长 地址:北京朝阳区华威西里8号楼一单元301 邮编:100021 关于增删的理由: “网站”主要是增加,从现在的14个增加到55个。 “参考书目”删掉了本科生传播学教材,以及一些显然属于初级知识类的传播学书籍,因为这是博士生阅读的书目,要显示出对博士生要求的较高学术层次。增加了马克思主义(这是现在必须强调的,故放在前面)、传播学研究范式、技术主义学派、人际传播、组织传播、社会传播、符号学、传媒伦理与法、消费文化等等内容。另外,考虑到新增的广告、摄影的研究方向,增加了广告、视觉传播两方面的书目。总数从原来的38种,增加到46种。 增加的书目标出“▲”。 陈力丹4,17 原件: 新闻传播学术网站: 中国新闻传播学评论: 中华传媒网: 中国新闻研究中心 CDDC 新华网?新华传媒: 人民网?人民传媒: 千龙网?千龙传媒: 传播研究网(中国社会科学院): 紫金网: 文化研究: 世纪中国:

哥伦比亚新闻学评论 编辑和出版人 Poynter新闻研究中心 新闻博物馆 传播学书目: 《传播理论起源、方法与应用》,[美]赛弗林?坦卡德等,华夏出版社,2000年 《人类传播理论》(第7版),[美] 斯蒂芬?李特约翰,清华大学出版社,2004年 《传播理论》,[美]斯蒂文?小约翰,中国社会科学出版社,1999年 《大众传播效果研究的里程碑》,[美]洛厄里、德弗勒,中国人民大学出版社,2004年 《传播学教程》,郭庆光,中国人民大学出版社,1999年 《传播学史——一种传记式的方法》,[美]埃弗里特?罗杰斯,上海译文出版社,2002年 《传播学概论》 [美]施拉姆、波特,新华出版社 1984年 《大众传播理论:基础、争鸣和未来》,[美]斯坦利?巴兰、丹尼斯?戴维斯,清华大学出版社,200 4年 《大众传播模式论》,[英]麦奎尔、温德尔,上海译文出版社,1997年 《二十世纪传播学经典文本》,张国良编,复旦大学出版社,2003年 《关键概念:传播与文化研究辞典》,[美]费斯克等新华出版社,2004年 《媒介研究的进路:经典文献读本》,[英]奥利弗?博伊德-巴雷特、克里斯?纽博尔德编新华出版社,2004年 《大众传播学——影响研究范式》,常昌富、李依倩编,中国社会科学出版社,2000年 《精神交往论——马克思恩格斯的传播论》,陈力丹,开明出版社,2002年再版 《传播的观念》,陈卫星,人民出版社,2004年 《符号透视:传播内容的本体诠释》,李彬,复旦大学出版社,2003年 《公众舆论》,[美]李普曼,上海人民出版社,2002年 《媒介事件:历史的现场直播》,[美]丹尼尔?戴扬、伊莱休?卡茨,中国广播学院出版社,2000年《传播形态变化:认识新媒介》,[美]罗杰.菲德勒,华夏出版社,2000年 《理解媒介》,[加]麦克卢汉,商务印书馆,2000年 《媒体等同》,[美]巴伦?李维斯、克利夫?纳斯,复旦大学出版社,2001年 《文化帝国主义》,[英]汤林森,上海人民出版社,1998年 《理解通俗文化》,[美]约翰?费斯克,中央编译出版社,2002年 《通俗文化理论导论》,[美]多米尼克?斯特里纳蒂,商务印书馆,2001年 《认识媒介文化》,[英]尼克?斯蒂文森,商务印书馆,2001年 《至关重要的新闻――电视与美国民意》,[美],艾英戈、金德著,新华出版社,2004年 《获取信息:新闻、真相和权力》,[英]格拉斯哥媒介研究小组,新华出版社,2004年 《权力的声音:美国的媒体和战争》,张巨岩,三联书店,2004年 《新闻:政治的幻象》,[美]W?兰斯?班尼特,当代中国出版社,2005年 《传播政治经济学》,[加]文森特?莫斯可,华夏出版社,2000年

传播学概论重点__郭庆光版_期末考试版

1、传播的定义和特点 ①定义:社会信息的传递或社会信息系统的运行。 ②特点:一种信息共享活动;在一定的社会关系中进行,又是一定社会关系的体现;一种双向的社会互动行为;传播双方须有共通的意义空间;一种行为、过程、系统。 1、传播学的定义 研究社会信息系统及其运行规律的科学。是社会科学和应用科学。 1、社会传播的类型 人内传播、人际传播、群体传播、组织传播、大众传播 2人类传播经历的发展阶段:口语传播时代、文字传播时代、印刷传播时代、电子传播时代 2、信息社会的定义和特点 ①定义:信息成为与物资和能源同等重要甚至更重要的资源,整个社会的政治、经济、文化以信息为核心价值而得到发展的社会。 ②特点:a.社会经济主体由制造业转向以高新科技为核心的第三产业,即信息和知识产业占据主导地位;b.劳动力主体不再是机械的操作者而是信息的生产者和传播者;c.贸易不局限于国内,跨国贸易和全球贸易成为主流;d.交易结算不再主要依靠现金,而是信用。 3、符号的定义和基本功能 ①定义:信息的外在形式或物质载体,信息表达和传播中不可缺少的基本要素。 ②基本功能:a.表述和理解(人与人之间的传播活动首先表现为符号化和符号解读的过程); b.传达(作为精神内容的意义只有转换为一定物质形式的符号才能在时空中得到传播和保存); c.思考(即引发思维活动,思考首先要有对象及关于对象的知识,而这些都以符号形式存在于人的头脑中)。 4、传播过程的直线模式 A拉斯韦尔的传播过程模式 ①(美)H.拉斯韦尔《传播在社会中的结构和功能》。又称拉斯韦尔模式或五W模式。 ②五W:(谁);(说了什么);(通过什么渠道);(向谁说);(有什么效果) 5W模式中五个要素后来还扩展为传播学的五个重要研究领域:控制研究、内容分析、受众研究、媒介研究、效果研究。 ③内容:谁(传播者)—说什么(讯息)—通过什么渠道(媒介)—对谁说(受传者)—有什么效果(效果) 4、香农-韦弗数学模式 ①(美)C.香农和W.韦弗《传播数学理论》 ②内容:信源——发射器——□——接收器——信宿 ③评价:a.意义:导入噪音概念,表明传播过程内外的障碍因素对讯息的干扰;提高传播学者对信息科技在传播过程中的作用的认识;b.不足:直线单向过程,缺少反馈环节和角色互换(作为电子通信过程并无不妥)。 5、人内传播的定义和性质特点 ①定义:个人接受外部信息并在人体内部进行信息处理的活动,也称内向传播、自我传播、自在传播。 ②性质特点:a.过程不孤立,与外部环境(自然的和社会的)保持衔接关系;b.本质上是对社会实践活动的反映,具有鲜明的社会性和实践性;c.对外部世界积极能动的反映,不是消极反映;d.其他一切传播活动的基础。 5、人内传播的主要环节(要素):感觉、知觉、表象、概念、判断、推理 5、米德的“主我与客我”理论 ①自我是“主我”(I)与“客我”的统一。主我是个人的主体意识,通过个人围绕对象事