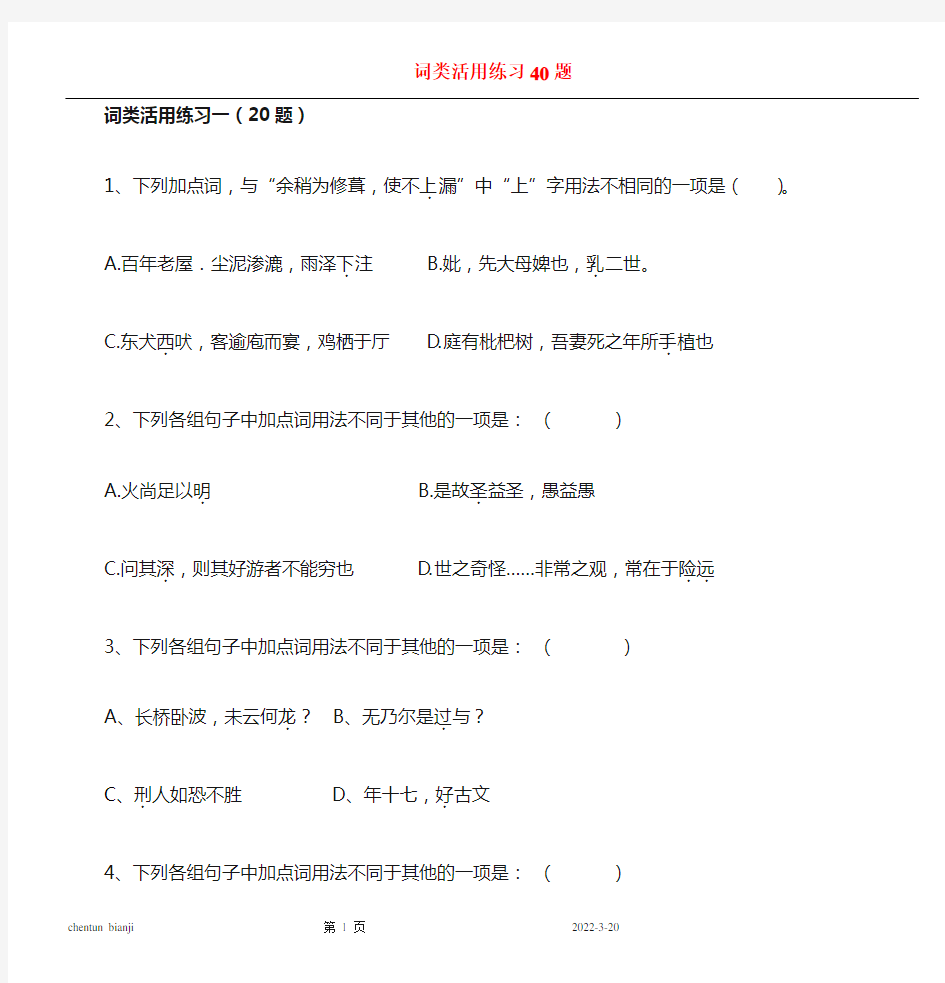

词类活用练习40题

词类活用练习一(20题)

1、下列加点词,与“余稍为修葺,使不上.漏”中“上”字用法不相同的一项是()。

A.百年老屋.尘泥渗漉,雨泽下.注

B.妣,先大母婢也,乳.二世。

C.东犬西.吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅

D.庭有枇杷树,吾妻死之年所手.植也

2、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A.火尚足以明.

B.是故圣.益圣,愚益愚

C.问其深.,则其好游者不能穷也

D.世之奇怪……非常之观,常在于险远

..

3、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、长桥卧波,未云何龙.?

B、无乃尔是过.与?

C、刑.人如恐不胜

D、年十七,好.古文

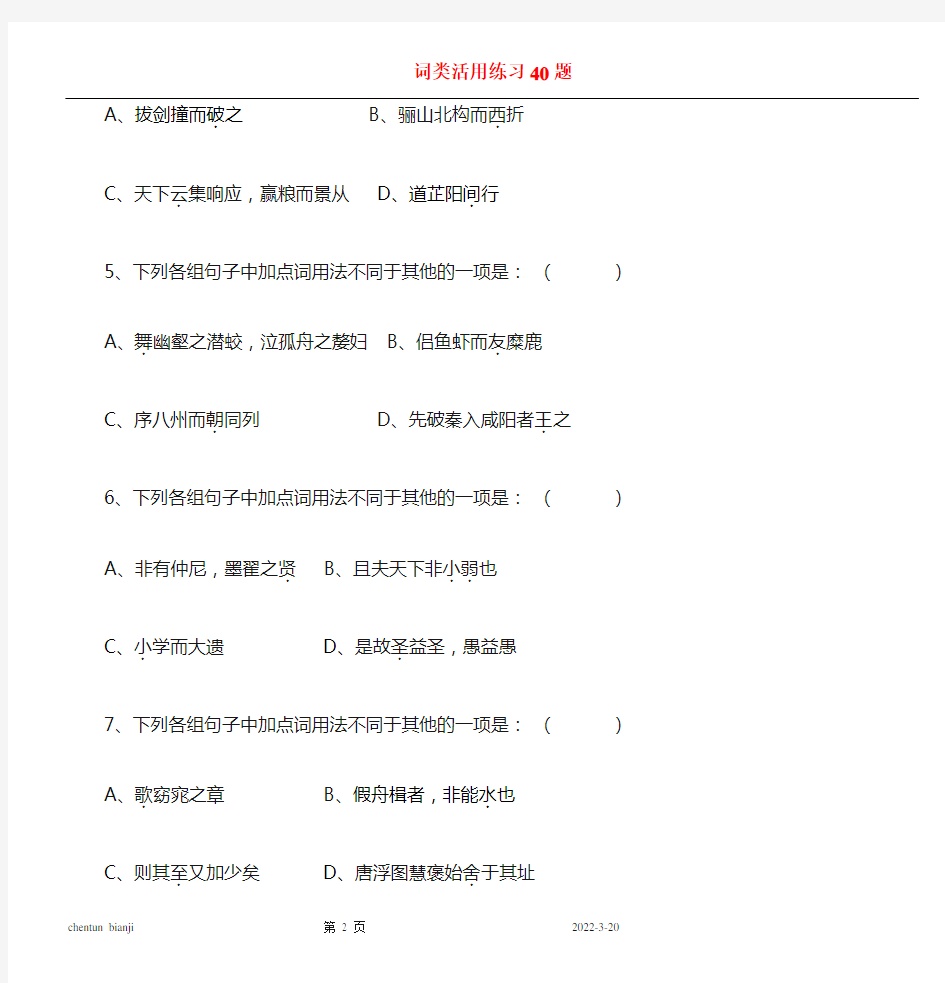

4、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、拔剑撞而破.之

B、骊山北构而西.折

C、天下云.集响应,赢粮而景从

D、道芷阳间.行

5、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、舞.幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇

B、侣鱼虾而友.糜鹿

C、序八州而朝.同列

D、先破秦入咸阳者王.之

6、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、非有仲尼,墨翟之贤.

B、且夫天下非小弱

..也

C、小.学而大遗

D、是故圣.益圣,愚益愚

7、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、歌.窈窕之章

B、假舟楫者,非能水.也

C、则其至.又加少矣

D、唐浮图慧褒始舍.于其址

8、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、却.匈奴七百余里

B、上食埃土,下.饮黄泉

C、吾得兄.事

D、君子博学而日.参省乎己

9、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、覆道行空,不霁何虹.?

B、五十者可以衣.帛矣

C、沛公军.霸上

D、此其志不在小.

10、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、既来之,则安.之

B、鼎铛玉石,金块珠.砾

C、授之书而习.其句读者

D、交戟之卫士欲止不内.

11、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、族.秦者,秦也,非天下也。

B、下.江陵

C、后世之谬其传.莫能名者

D、五亩之宅,树.之以桑

12、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、有席.卷天下,包举宇内,囊括四海之意

B、远人不服而不能来.也

C、以愚.黔首

D、沛公旦日从.百余骑来见项王

13、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、位卑.则足羞,官盛则近谀

B、后世必为子孙忧.

C、积善.成德,而神明自得

D、秋毫不敢有所近.

14、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、后人哀之而不鉴.之

B、常以身翼.蔽沛公

C、头发上.指

D、有泉侧.出

15、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、籍.吏民封府库

B、楚人一炬.,可怜焦土。

C、火尚足以明.也

D、秦孝公据殽函之固.

16、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、辞楼下殿,辇.来于秦

B、履.至尊而制六合

C、谨.庠序之教

D、陈涉,瓮牖绳.枢之子

17、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、则修文德以来.之

B、执敲扑而鞭笞

..天下

C、外连衡而斗.诸侯

D、以弱.天下之民

18、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、王无罪.岁,斯天下之民至焉

B、素善.留侯张良

C、后世之谬其传莫能名.者

D、序.八州而朝同列

19、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、今入关,财物

..无所取B、前.辟四窗

C、沛公欲王.关中

D、廊腰缦回,檐牙.高啄

20、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

A、朝歌.夜弦,为秦宫人。

B、况吾与子,渔樵

..于江渚之上

C、范增数目.项王

D、是使民养生丧.死无憾也

词类活用练习二(20题)

1、下列句中加点字用法不属于名词作状语的一项是()

A、西.望夏口,东望武昌

B、项伯杀人,臣活.之

C、顺流而东.也

D、使不上.漏

2、从词类活用看下列句中加点字用法不同的一项是()

A、则虽好游者不能穷.也

B、垣墙.周庭

C、必为之辞.

D、填然鼓.之

3、下列加点字没有活用的一项是()

A、以故其后名.之曰褒禅

B、而其见.愈奇

C、西望.下口

D、而耻.学于师

4、下列句中加点词活用了的一项是()

A、而卒莫消长

..也B、是使民养生.丧死无憾也

C、白.露横江

D、内外多置.小门

5、下列加点词不同于其他三项的一项是()

A、春风又绿.江南岸。

B、纵江东父兄怜而王.我,我何面目见之?

C、求木之长者,必固.其根本(《谏太宗十思疏》)

D、过.秦论

6、下列加点词不同于其他三项的一项是()

A、群.聚而笑之。

B、沛公今事有急,亡去不义.。

C、若入前为寿.,寿毕,请以剑舞。

D、于其身也,则耻师.焉。

7、下列加点词不同于其他三项的一项是()

A、梁以此奇.籍。

B、孔子登山而小.鲁,登泰山而小天下。

C、舞殿冷.袖,风雨凄凄。

D、吾妻之美.我者,私我也。

8、下列加点词不同于其他三项的一项是()

A、道.芷阳间行。

B、陈涉瓮.牖绳枢之子。

C、君子不齿.。

D、而此独以钟名.。

9、下列加点词不同于其他三项的一项是()

A、独夫之心日.益骄固。

B、登高.而招。

C、蜂房

..水涡。D、日.削月割。

10、下列加点词不同于其他三项的一项是()

A、至于幽暗昏惑

....无物以相之。B、择善.而从之。

C、多.可喜,亦多可悲。

D、隧.而相见(《郑伯克段于鄢》)

11、下列加点词不同于其他三项的一项是()

A、则思江海而下.百川。(《谏太宗十思疏》)

B、思知止以安.人。(《谏太宗十思疏》)

C、乐.盘游,则三驱以为度。(《谏太宗十思疏》)

D、惧谗邪,则思正.身以黜恶。(《谏太宗十思疏》)

12、下列加点词不同于其他三项的一项是()

A、惧谗邪

..(《谏太宗十思疏》)

B、何必劳.神苦思(《谏太宗十思疏》)

C、人君当神器之重.(《谏太宗十思疏》)

D、不念居安.思危(《谏太宗十思疏》)

13、下列加点词不同于其他三项的一项是()

A、巫医乐师百工之人,不耻相师。

B、孔子师.郯子、苌弘……

C、子孙帝王

..万世之业也D、滕公奇.其言,壮其貌

14、下列加点词不同于其他三项的一项是()

A、尊贤而重.士

B、六王毕,四海一.。

C、奈何取之尽.锱铢,用之如泥沙。

D、后世之谬.其传莫能名者

15、下列加点词不同于其他三项的一项是()

A、惊.姜氏(《郑伯克段于鄢》)

B、木直中绳,輮.以为轮

C、以侮辱.先人(《报任安书》)

D、《齐谐》者,志怪.者也(《逍遥游》)

16、下列加点词不同于其他三项的一项是()

A、于是从散约.败

B、而后乃今将图南.(《逍遥游》)

C、然而不王.者,未之有也

D、奚以之九万里而南.为?(《逍遥游》)

17、下列加点词不同于其他三项的一项是()

A、箕畚

..运于渤海之尾。(《愚公移山》)B、内.立法度。

C、事不目.见耳闻而臆断其有无。(《石钟山记》)

D、臣之进退

..,实为狼狈。

18、下列加点词不同于其他三项的一项是()

A、绝云气,负青天,然后图南.。(《逍遥游》)

B、秦地可尽王.也。

C、猥以微贱

..D、会盟.而谋弱秦。

19、下列加点词不同于其他三项的一项是()

A、歌台暖.响,春光融融。

B、沛公奉卮酒为寿.。

C、谨拜表以闻.

D、无以终.余年

20、下列加点词不同于其他三项的一项是()

A、外.无期功强近之亲

B、群臣吏民,能面.刺寡人之过者,受上赏。(《邹忌讽齐王纳谏》

C、南取汉中,西.举巴蜀

D、请略陈固陋

..。(《报任安书》)

词类活用练习一答案

1、B A.名词作状语,向下;B名词活用为动词,喂奶;C.名词作状语,向西;D 名词作状语,亲手

2、A A.形容词作动词,照明;B形容词作名词,圣人;C形容词作名词,深度;D.形容词作名词,险远的地方。

3、D A名词作动词,出现龙;B、名词作动词,责备C、名词作动词,处罚

D形容词作动词,喜欢

4、B A形容词作动词,击碎、击破B、名词作状语,向北、向西C、名词作状语,像云一样D、名词作状语,从小路

5、C A、使动用法,使……跳舞)B、意动用法,以……为朋友C、使动用法,使……来朝见D、使动用法,使之为王

6、B A、形容词作名词,贤能的人B、且夫天下非小弱

..也(形容词作动词,缩小、削弱)C、形容词作名词,小的方面,大的方面D、形容词作名词,聪明的人、愚蠢的人)

7、C A、名词作动词,唱B、名词作动词,游水C、动词作名词,到达的人D、名词作动词,筑舍定居)

8、A A、使动用法,使……退却B、名词作状语,向上,向下C、名词作状语,像对待兄弟一样D、名词作状语,每天

9、D A、名词作动词,出现虹B、名词作动词,穿C、名词作动词,驻扎军队D、形容词作名词,小事)

10、B A、使动用法,使……来,使……生活安定B、意动用法,把金当作土块,把珍珠当作沙石)C、使动用法,使……学习D、使动用法,使……止,阻止

11、C A、名词作动词,灭族B、名词作动词,攻下C、动词作名词,流传的文字D、名词作动词,种植

12、A A、名词作状语,像席子一样,像包裹一样,像布囊一样B、使动用法,使……来C、使动用法,使……愚昧D、使动用法,使……跟从)

13、D A、形容词作名词,卑贱的人B、形容词作名词,忧虑的事C、形容词作名词,善行D、形容词作动词,接近、接触

14、A A、意动用法,以……为鉴B、名词作状语,像鸟张开翅膀地C、名词作状语,向上D、名词作状语,从旁边

15、D A、名词作动词,登记B、名词作动词,放火C、形容词作动词,照明D、形容词作名词,坚固的地方

16、C A、名词作动词,乘坐辇车B、名词作动词,登上C、形容词作动词,认真从事D、名词作动词,用草绳系

17、B A、使动用法,使……来B、名词作动词,用鞭子抽打,用竹板打)

C、使动用法,使……斗)

D、使动用法,使……弱,削弱)

18、B A、名词作动词,归罪B、形容词作动词,交好C、名词作动词,说明白D、名词作动词,引,招致

19、C A、名词作状语,像财物一类的B、名词作状语,在前面C、名词活用为动词,称王D、名词作状语,像人腰,像鸟嘴

20、D A、名词作动词,唱歌,弹琴B、名词作动词,打鱼,砍柴C、名词作动词,使眼色D、为动用法,为……办丧事

词类活用练习二答案

1、B A、名词作状语,向西,向东B使动用法,使……活C、名词作状语,向东D、名词作状语,从上面

2、A A、形容词作动词,穷尽,走到尽头B、名词作动词,砌上墙C、名词作动词,找借口D、名词作动词,击鼓

3、C A、名词作动词,命名B、动词作名词,见到的景象C、向远处看,眺望,动词D、意动用法,以……为耻

4、B A、消减、增长,动词B、动词作名词,生者、死者C、白色的,形容词D、设置,动词

5、D A、使动用法,使……绿B、使动用法,使……为王(即使江东父兄可怜我使我继续做王,我有什么面目见他们呢?)C、使动用法,使……牢固D、名词活用为动词,指出过失

6、A A、名词作状语,成群地B、名词活用为动词,合乎道义C、名词活用为动词,祝寿D、名词活用为动词,从师学习

7、C A、意动用法,以……为奇(项梁以此认为项羽不平凡)B、意动用法,认为……小(孔子登上东山就觉得鲁国小了,登上泰山就觉得天下小了)C、使动用法,使……寒冷D、意动用法,认为……美丽

8、B A、名词活用为动词,取道B、名词作状语,用瓮、用绳子C、名词活用为动词,提起D、名词活用为动词,命名

9、B A、名词作状语,一天天地B、形容词作名词,高处C、名词作状语,像蜂窝、像水涡D、名词作状语,一天天地、一月月地

10、D A、形容词活用为动词,幽深昏暗使人迷乱的地方B、形容词作名词,好的意见C、形容词作名词,许多事D、名词作动词,挖隧道

11、A A、名词活用为动词,居于……之下B、使动用法,使……安宁C、使动用法,使……快乐D、使动用法,使……端正

12、B A、形容词活用为名词,爱说坏话陷害别人的邪恶之人B、使动用法,使……疲倦)C、形容词作名词,重大地位D、形容词作名词,安定的情况,危险的情况

13、C A、意动用法,以……为羞耻B、意动用法,以……为老师C、名词活用为动词,称帝称王D、意动用法,以……为奇怪,认为……壮美(滕公认为其言出众不凡,其貌壮美)

14、B A、形容词作动词,敬重、看重B、数词作动词,统一C、形容词作动词,取尽D、形容词作动词,弄错

15、D A、使动用法,使……惊动)B、使动用法,使……弯曲C、使动用法,使……侮辱D、形容词作名词,怪异之事物

16、A A、动词作名词,条约B、名词作动词,南飞C、名词作动词,成为王

D、名词作动词,南行

17、D A、名词作状语,用箕畚B、名词作状语,在国内C、名词作状语,亲眼、亲耳D、动词作名词,是否出来做官之事

18、C A、名词作动词,南行B、名词作动词,称王C、形容词作名词,卑微低贱的身份D、名词作动词,订立盟约

19、B A、使动用法,使……充满暖意B、名词作动词,祝寿C、使动用法,使……知道D、使动用法,使……结束

20、D A、名词作状语,在家外B、名词作状语,当面C、名词作状语,向南,向西D、形容词作名词,固塞鄙陋的意见

(完整版)词类活用练习(含答案解释)

文言文小测系列专题:词类活用 1、下列句中加点词与例句用法不相同的一项是() 例:陈涉首难,豪杰蜂.起 A、信乃谋与家臣夜.诈诏赦诸官徒奴 B、无不膝.行而前 C、欲东.下井陉击赵 D、有一母见信饥,饭.信 2、下列句中加点词用法与例句用法相同的一项是() 例:皆沉.船,破.釜甑 A、水上军开入.之 B、异姓并起,英俊乌.集 C、君子博学而日.参省乎已 D、登高而招,臂非加.长也 3、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、梁以此奇.籍 B、侣.鱼虾而友.麋鹿 C、而相如廷.叱之 D、而耻.学于师 4、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、吾师.道也,夫庸知其年之先后生于吾乎 B、是故圣.益圣,愚.益愚 C、项王军.壁垓下 D、项王乃复引兵而东. 5、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、舞.幽壑之潜蛟 B、大王必欲急.臣 C、侣.鱼虾而友.麋鹿 D、项伯杀人,臣活.之 6、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、将军身披坚.执锐. B、小.学而大.遗 C、积善.成德 D、木直中绳,輮.以为轮 7、下列句中加点词用法与例句用法相同的一项是() 例:追亡逐北,流血漂.橹 A、殚.其地之出,竭.其庐之入 B、燕赵之收藏 ..,韩魏之经营 C、外连横而斗.诸候 D、钩党之捕.遍于天下 8、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、等死,死.国可乎 B、既泣.之三日,乃誓疗之 C、后人哀.之而不鉴 D、其下.圣人也亦远矣 9、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、欲穷.千里目,更上一层楼 B、牛困人饥日已高. C、盖失强援,不能独完. D、以事秦之心礼.天下之奇才 10、下列各句中没有词类活用现象的一项() A、纵江东父老怜而王我 B、辟左右与之步于庭 C、信与张耳以兵数万 D、足下深沟高垒,坚勿与战 11、下列各句中没有词类活用现象的一项()

词类活用

词类活用 词类活用是指某些词临时改变其基本语法功能去充当其它词类或基本功能未改变而用法比较特殊的现象。文言文的词类活用,主要有名词、动词、形容词等类词的活用,下面分别举例说明。 1.名词的活用 (1)名词活用为动词 规律一:能愿动词后面的名词活用为动词 例:假舟楫者非能水也,而绝江河。(水:游泳)(《劝学》) 规律二:只有动词能带宾语和介宾补语,所以,如果名词后紧接代词或处所名词、介宾短语,即可判断它是活用成了动词。 例:五亩之宅,树之以桑。(树:种植)(《寡人之于国也》) 规律三:名词与名词相连用,前面没有动词,那么其中第一个名词活用为动词。 例:籍吏民,封府库。(籍:登记)(《鸿门宴》) 规律四:副词特别是否定副词后面的名词活用为动词。 例:范增数目项王。(目:使眼色)(《鸿门宴》) 规律五:所字结构,所字后的名词活用为动词。 例:乃丹书帛曰“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。(罾:用网捕捉) (2)名词活用为状语 规律一:表示时间、方位的名词常常活用为状语。 例:君子博学而日参省乎己。(日:每天)(《劝学》) 规律二:就一般情况说,凡动词前面的名词在意思上不能认为是用作主语的,就应该认为是用作状语。 例:常以身翼蔽沛公。(翼:像鸟张开翅膀一样)(《鸿门宴》) 规律三:不能带宾语的名词带有宾语,活用为使动或意动词。 例:项王虽霸天下而臣诸侯。(臣:使......为臣)(《韩信拜将》) 2.动词的活用 规律一:一般处在句中主语或宾语的位置,有时前边有:“其”或“之”等词。 例:盖其又深,则其至又加少矣(至:到达的人) 规律二:一般是不及物动词,多数后面直接出现宾语,如果没有,便是省略了。有时也可能是及物动词。 例:序八州而朝同列(朝:使.....朝) 3.形容词的活用 (1)形容词活用为名词 规律:形容词活用为名词,多数是出现在主语或者宾语的位置。 例:小学而大遗。(小:形容词活用用作名词,小的方面) (2)形容词活用为动词 规律:形容词+宾语,形容词位于谓语位置,且带了宾语,形容词活用为动词。 例:楚左尹项伯者,项羽继父也,素善留侯张良。(善:交好) 4.数词的活用 数次活用为动词 规律:处于谓语位置,前后无其他动词充当谓语。 例:六王毕,四海一。(一:统一) 5.使动用法 所谓使动,就是动词对于它的宾语所表示的人或事物含有“使他(它)怎么样”的意思。

词类活用专题练习.

词类活用专题练习 1、下列各句中没有词类活用现象的一项() A、纵江东父老怜而王我 B、辟左右与之步于庭 C、信与张耳以兵数万 D、足下深沟高垒 2、下列各句中没有词类活用现象的一项() A、巫医、乐师、百工之人,君子不齿 B、人皆得以隶使之 C、置人所罾鱼腹中 D、则知明而行无过矣 3、下列各句中没有词类活用现象的一项() A、公始常欲奇此女 B、均之二策,宁许以负秦曲 C、月出于东山之上 D、天下云集响应,赢粮而景从 4、下列词类活用归类正确的一项是 ①假舟楫者,非能水也,而绝江河②先破秦入咸阳者王之 ③苏子愀然,正襟危坐,而问客曰④渔樵于江渚之上 ⑤粪土当年万户侯⑥生死而肉骨 ⑦天下云集响应,赢粮而景从⑧籍吏民,封府库 ⑨六王毕,四海一⑩李牧连却之 A、①④⑩/②③⑦/⑧⑤/⑥⑨ B、①④⑧/②③⑥⑩/⑤/⑦/⑨ C、①④⑧/②③⑦/⑤⑥/⑨/⑩ D、①④/②③⑥⑦/⑤⑩//⑧⑨ 5、下列词类活用归类正确的一项是 ①患志之不立②羞与绛、灌等列 ③上食埃土,下饮黄泉④诸候恐惧,会盟而谋弱秦 ⑤不能容于远近⑥秦孝公据函之固 ⑦安能屈豪杰之流⑧避仇从之客,因家沛焉 ⑨至南郑,诸将及士卒多道亡归⑩屠大窘,恐前后受其敌 A、①②/③⑨/④⑦/⑤⑥/⑧⑩ B、①②/③⑨④/⑦/⑤⑥/⑧⑩ C、①②/③⑨/④⑦/⑤⑥⑧⑩ D、①②③/⑨④/⑦⑤⑥/⑧⑩ 6、阅读下文,完成题目。 曹玮南院知镇戎军日,尝出战小捷。虏兵引去。玮侦虏兵去已远,乃驱所掠牛羊辎重,缓驱而还,颇失部伍。其下忧之,言于玮曰:“牛羊无用,徒縻军,不若弃之,整众而归。”玮不答,使人候。虏兵去数十里,闻玮利牛羊而师不整,遽袭之。玮愈缓行,得地利处,乃止以待之。虏军将至近,使人谓之曰:“蕃军远来,必甚疲。我不欲乘人之怠,请休憩士马,少选决战。”虏方苦疲甚,皆欣然,军严整。良久,玮又使人谕之:“歇定,可相驰矣。”于是各鼓军而进,一战大破虏师。 遂弃牛羊而还。徐谓其下曰:“吾知虏已疲,故为贪利以诱之。比其复来,几行百里矣。若乘锐便战,犹有胜负。远行之人若小憩,则足痹不能立,人气亦阑,吾以此取之。”(1).从词类活用的角度看,与其余三项不同的一项是() A、虏方苦疲甚 B、颇失部伍 C、耻学于师 D、是故明主贵五谷而贱金玉 (2).从词类活用的角度看,与其余三项不同的一项是() A、闻玮利牛羊而师不整 B、一战大破虏师 C、君将哀而生之乎 D、首尾相接,可烧而走也 7、阅读下文,回答题目。 卫人束氏,举世之物,咸无所好,唯好畜狸狌。狸狌,捕鼠兽也,畜至百余,家东西之鼠捕且尽。狸狌无所食,饥而嗥。束氏日市肉啖之。狸狌生子若孙,以啖肉故,竟不知世之有鼠;但饥辄嗥,嗥辄得肉食,食已与与如也,熙熙如也。

词类活用(一)

词类活用 词类活用:在具体语言环境中一类词临时用作另一类词并且改变了原来的语法语义的语言现象。 特点:一是要有具体语境。二是语义语法的临时性。三是“以今律古”,就是现代人以现在的语法习惯去看待文言文的语法,比如“雨”字,在造字之初就身兼名词和动词两类,如“天雨雪”(《苏武传》)中的“雨”本身就是动词,但是现在的“雨”却只具有名词的词性,人们就把这句中的“雨”字看作活用了。 如何判别词类何用?最好的方法是句法分析。简而言之,就是划分句子 成份,即把句子的成分先划出来,然后去分辨各个成分上的词类是否和正常的词类位置一致,不一致的就可能是活用。 一、名词活用 (一) 名词作一般动词 1、两个名词相连,必有一个活用。“襟三江而带五湖”的襟和带。(《滕王阁序》) 2、结构助词“所”字之后的名词活用。 “置人所罾z ēng 鱼腹中”。(《陈涉世家》) 罾z ēng 本义是渔网,活用作动词“网起”。 3、名词后直接粘附一个语气词,活用。 “赵王之子孙侯者”的侯。(《触龙说赵太后》) 4、连词“而”(以、且)前后的名词活用。 君人者,隆礼尊贤而王(称王)。(《荀子?天论》) 遵海而南(向南)。(《孟子?梁惠王章句下》) 败楚汉,楚以故不能过荥阳而西(向西)。(《史记?项羽本纪》) 5、代词前面的名词活用。代词不受名词修饰,所以代词(通常为“之”、“者”)前面的名词往往活用为动词。 “辱而逐之,折而族之”的族。(侮辱他,扭逐他,打倒他,消灭他的家族)(《原谤》) 以故其后名(命名)之曰“褒禅”。(王安石《游褒禅山记》) 6、状语(不)后面的名词活用。 “太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之”的白衣冠。(《荆轲刺秦王》) “巫医、乐师、百工之人,君子不齿”的齿。(《师说》) 7、 能愿动词“能、欲、可、当”等后面的名词活用。“公子怒,欲鞭之”的鞭。

词类活用练习题(教师)

词类活用练习一(20题) 1、下列加点词,与“余稍为修葺,使不上.漏”中“上”字用法不相同的一项是()。 A.百年老屋.尘泥渗漉,雨泽下.注 B.妣,先大母婢也,乳.二世。 C.东犬西.吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅 D.庭有枇杷树,吾妻死之年所手.植也 2、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A.火尚足以明. B.是故圣.益圣,愚益愚 C.问其深.,则其好游者不能穷也 D.世之…非常之观,常在于险远 .. 3、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、长桥卧波,未云何龙.? B、无乃尔是过.与? C、刑.人如恐不胜 D、年十七,好.古文 4、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、拔剑撞而破.之 B、骊山北构而西.折 C、天下云.集响应,赢粮而景从 D、道芷阳间.行 5、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、舞.幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇 B、侣鱼虾而友.糜鹿 C、序八州而朝.同列 D、先破秦入咸阳者王.之 6、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、非有仲尼,墨翟之贤. B、且夫天下非小弱 ..也C、小.学而大遗D、是故圣.益圣,愚益愚 7、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、歌.窈窕之章 B、假舟楫者,非能水.也 C、则其至.又加少矣 D、唐浮图慧褒始舍.于其址 8、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、却.匈奴七百余里 B、上食埃土,下.饮黄泉 C、吾得兄.事 D、君子博学而日.参省乎己 9、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、覆道行空,不霁何虹.? B、五十者可以衣.帛矣 C、沛公军.霸上 D、此其志不在小. 10、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、既来之,则安.之 B、鼎铛玉石,金块珠.砾 C、授之书而习.其句读者 D、交戟之卫士欲止不内. 11、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、族.秦者,秦也,非天下也。 B、下.江陵 C、后世之谬其传.莫能名者 D、五亩之宅,树.之以桑 12、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、有席.卷天下……之意 B、远人不服而不能来.也 C、以愚.黔首 D、沛公旦日从.百余骑来见项王 13、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、位卑.则足羞,官盛则近谀 B、后世必为子孙忧. C、积善.成德,而神明自得 D、秋毫不敢有所近. 14、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、后人哀之而不鉴.之 B、常以身翼.蔽沛公 C、头发上.指 D、有泉侧.出 15、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、籍.吏民封府库 B、楚人一炬.,可怜焦土。 C、火尚足以明.也 D、秦孝公据殽函之固. 16、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、辞楼下殿,辇.来于秦 B、履.至尊而制六合 C、谨.庠序之教 D、陈涉,瓮牖绳.枢之子 17、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、则修文德以来.之 B、执敲扑而鞭笞 ..天下C、外连衡而斗.诸侯D、以弱.天下之民

词类活用练习40题(学生)

词类活用练习40题(学生) 词类活用练习一(20题) 1、下列加点词,与“余稍为修葺,使不上漏”中“上”字用法不相同的一项是()。 A.百年老屋.尘泥渗漉,雨泽下注 B.妣,先大母婢也,乳二世。 C.东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅 D.庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也 2、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A.火尚足以明 B.是故圣益圣,愚益愚 C.问其深,则其好游者不能穷也 D.世之奇怪……非常之观,常在于险远 3、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、长桥卧波,未云何龙? B、无乃尔是过与? C、刑人如恐不胜 D、年十七,好古文 4、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、拔剑撞而破之

B、骊山北构而西折 C、天下云集响应,赢粮而景从 D、道芷阳间行 5、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇 B、侣鱼虾而友糜鹿 C、序八州而朝同列 D、先破秦入咸阳者王之 6、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、非有仲尼,墨翟之贤 B、且夫天下非小弱也 C、小学而大遗 D、是故圣益圣,愚益愚 7、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、歌窈窕之章 B、假舟楫者,非能水也 C、则其至又加少矣 D、唐浮图慧褒始舍于其址 8、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、却匈奴七百余里 B、上食埃土,下饮黄泉 C、吾得兄事

D、君子博学而日参省乎己 9、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、覆道行空,不霁何虹? B、五十者可以衣帛矣 C、沛公军霸上 D、此其志不在小 10、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、既来之,则安之 B、鼎铛玉石,金块珠砾 C、授之书而习其句读者 D、交戟之卫士欲止不内 11、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、族秦者,秦也,非天下也。 B、下江陵 C、后世之谬其传莫能名者 D、五亩之宅,树之以桑 12、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:() A、有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意 B、远人不服而不能来也 C、以愚黔首 D、沛公旦日从百余骑来见项王 13、下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是:()

古代汉语练习题词类活用

古代汉语练习(词类活用) 班级:姓名:学号: 一、简答: 1、什么是古代汉语的词类活用?古代汉语中的词类活用有哪几种? 2、怎样区别使动用法和意动用法?试举例说明。并说明如何翻译。 3、试说明名词做状语主要有哪几种情况。 4、名词、形容词用作动词的情况主要有哪些?应该如何辨认? 二、多项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出二个至四个正确的答案,并将其号码分别填在题干后的括号内,多选、少选、错选均无分。每小题1分,共5分) 1.下列各句中加着重号的词,属于词类活用的是() A.斩一首者爵一级B.能富贵将军者,上也 C.曹人凶俱,为其所得者棺而出之 D.夫鼠,昼伏夜动,不穴于寝庙,畏人故也 2.下列各句中加着重号的词属于名词作状语的是() A.裂裳衣疮,手往善药 B.其经承子厚口讲指画为文词者,悉有法度可观 C.范增数目项王D.诸侯宾至 3.下列各句含宾语前置现象的是() A.姜氏何厌之有B.楚君之惠,末之敢忘 C.除君之恶,唯力是视D.昭王南征而不复,寡人是问 4.对下列各句中加着重号的词组分析错误的是() A.子重使太宰伯州犁待于王后(动宾)B.将塞井夷灶而为行也(连动) C.臣之壮也犹不如人(主谓)D.以勇力之所加而治智能之官(偏正) 5.下列句子中有使动用法的是() A.秋九月,晋侯饮赵盾酒,伏甲将攻之 B.是时万石君奋为汉王中涓,受手谒,人见平 C.见灵辄饿,问其病,曰:“不食三日矣。”食之,舍其半 D.仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱 四、指出并具体说明下列文句中的词类活用现象: 1.秦数败赵军,赵军固壁不战。(秦与赵兵相距长平) 2.赵王不听,遂将之。(秦与赵兵相距长平) 3.身所奉饭饮而进食者以十数,所友者以百数。(秦与赵兵相距长平) 4.括军败,数十万之众遂降秦,秦悉阬之。(秦与赵兵相距长平) 5.信数与萧何语,何奇之。(韩信拜将) 6.王必欲长王汉中,无所事信。(韩信拜将)

词性和词类活用

词性和词类活用 词类活用是古代汉语突出的语言现象,也是古今汉语语法重要差异之一。由于词类活用在现代汉语中已经很少使用了,所以对现代人来说,阅读古文最突出的障碍莫过于词类活用。要透彻理解和分析词类活用,首先要了解词类,学会分析和判断词性。 一.如何分析词性 词性是词在语法意义上的性别,它表示词所属的类别。古今汉语词类的划分没有太大的差别,学会判断词性,对分析词类活用和提高阅读古书的能力有很大的帮助。它可以使我们掌握句子结构,确切地理解文章。例如: ①孔子之丧有自燕来观者。舍于子夏氏。子夏曰:“圣人之葬人与?人之葬圣人也。子何观焉?”(《礼记?檀弓上》) ②周有泉府之官,收不售,与欲得,即《易》所谓“理财正辞,禁民为非”者也。(《资治通鉴》)——周:周代。泉府:钱府。官:官府。售:卖出去。 例①的“与”是句尾语气词。全句的意思是孔子办丧事的时候,有从燕国来观看的人,住在子夏家里。子夏说:“是圣人葬一般的人吗?〔不是〕是一般的人葬圣人。你看什么呢?”汉郑玄注“与”为“及也”,解为连词。这样“圣人之葬人与人之葬圣人也”连为一句,意思就不通了。例②的“与”是动词,“给予”。如理解为连词,“收不售与欲得”连为一句,“不售与欲得”都成了收的对象,意思也不通了。 分析词性的主要依据是看词在句子的组合能力及其充当什么成分,因此熟练掌握各类词的组合能力及造句功能是正确判断词性的基础。组合能力指某类词可以跟什么词组合,不能跟什么词组合。例如副词可以和形容词组合(部分副词可以和动词组合),不能同名词组合。介词可以同名词、代词及名词性词组组合,不能同动词组合等等。造句功能在句子中可以充当什么成分。例如名词在句子中可以充当主语、宾语、定语、状语及判断句的谓语,不能充当叙述句的谓语。连词不能单独充当句子成分,只能与名词、动词、形容词组成词组充当句子成分等。根据词造句的功能,可以将词分为实词和虚词两大类;根据词的组合关系,又可以将实词分为名词、代词、动词、形容词、数量词五类,将虚词分为副词、介词、连词、语气词、叹词五类。下面把各类词的主要特点作一简单介绍。 (一)名词。表示人或事物名称的词。可以分为普通名词、专有名词、时间名词、方位名词四种。普通名词如“人”、“妻”、“国”、“天下”、“兵”等。专有名词如“江”(长江)、“河”(黄河)、《诗》(专指《诗经》)、“书”(专指《尚书》)、“刘备”、“戈”等。时间名词如“今”、“昔”、“旦”、“暮”等。方位名词如“东”、“西”、“南”、“北”、“中”、“内”、“外”等。名词可以同形容词、介词、动词、连词等组合,在句中充当主语、宾语、状语、定语、补语和判断句谓语,一般不能与副词组合。例如:今人有大功而击之,不义。(《史记?项羽本纪》)——现在别人有大功却去攻击他,这样做不符合道义。 “功”受形容词“大”修辞,在句中作“有”的宾语。“义”前边是否定副词“不”,正说明“义”是名词活用为动词。 需要注意的是,古汉语名词作状语或补语常常不用介词,例如: ①至天都侧,从流石蛇行而上。(《游天都》)——到达天都峰旁边,沿着光滑的石板象蛇一样向上爬。 ②西门豹簪笔磬折。(《西门豹治邺》)——西门豹把笔插在头发上,象磬一样弯着腰(恭敬地站在那里)。 以上是名词作状语。

词类活用

词类活用 (一)名词作动词 《卖油翁》 1.但微颔之“颔”转化为动词“点头”。 《三峡》 2.每至晴初霜旦“霜”转化为动词“下霜”。 《黔之驴》 3.驴不胜怒,蹄之“蹄”转化为动词“用蹄子踢”。 《口技》 4.妇抚儿乳“乳”转化为动词“喂乳”。 5.不能名其一处也“名”转化为动词“说出”。 6.其夫呓语“呓语”转化为动词“说梦话”。 7.会宾客大宴“宴”由名词“宴席”转化为动词“宴请”。 《满井游记》 8.泉而茗者,罍而歌者,红装而蹇者 “泉”“茗”“罍”“歌”“红装”“蹇”等分别转化为动词“汲泉”“喝茶”“端酒杯”“唱歌”“穿着艳装”“骑驴”。《生于忧患,死于安乐》 9.人恒过“过”转化为动词“犯过失”。 《曹刿论战》 10.神弗福也“福”转化为动词“保佑”。 11.公将鼓之“鼓”转化为动词“击鼓”。 《狼》 12.意将隧入以攻其后也“隧”转化为动词“打洞”。 《公输》 13.在宋城上而待楚寇也“寇”转化为动词“入侵”。 《捕蛇者说》 14.然得而腊之以为饵“腊”转化为动词“风干”,这里译为“把……晾干”。 15.又安敢毒耶“毒”转化为动词“怨恨”。 《约客》 16.黄梅时节家家雨“雨”转化为动词“下雨”。 《送东阳马生序》 17.余则缊袍敝衣处其间“缊袍敝衣”是“穿缊袍敝衣”的意思。 18.腰白玉之环“腰”转化为动词“腰佩”。 (二)名词作状语 现代汉语只有时间名词才能作状语,普通名词很少作状语。古代汉语不但时间名词可以作状语,普通名词也可以作状语。由于名词的这种作用和副词相似,所以有的人称之为名词用如副词。普通名词作状语,有的表示处所或工具,有的表示对待人的态度,有的表示比喻。 1.表示方位或处所。例如: 《山海经·夸父逐日》河渭不足,北.饮大泽。(表示方位) 《荀子·劝学》上.食埃土,下.饮黄泉。(表示方位)

词类活用与兼类词

词类活用与兼类词的关系问题分析 汉语言文字学任倩倩2011020377 摘要:词类活用是一种语法现象,是词的语法功能的临时改变。兼类词,是指某些在一般语言环境中经常分属两种或两种以上的词类而意义密切相关的词。本文从对两者的联系、区别及判断上进行了梳理,得出了一些总结。 关键词:词类活用兼类词区别联系判断 一、词类活用的定义 目前古汉语界对词类活用的概念是比较统一的,即“古代汉语中某些词在特定语言环境中,临时改变其基本功能,在句中充当其他词类,这种临时的灵活运用为词类活用。” 二、词类活用的产生及其发展趋势 (一)词类的功能活跃,并一贯地持续下去。一直到现代汉语中,词类和句法功能仍然是一对多的对应情况 (二)词的功能依旧活跃,但一部分功能转成潜在的,在交际环境或修辞需要的激发下再次显现,我们的语感和语言习惯上产生一种既熟悉又陌生的感觉,称之为“词类活用” (三)词类活用的性质:灵活性和临时性灵活性和临时性 活用只是有“定类”和“定职”的词的一种临时变化,只是临时拥有一个新的意义,所以活用不是词所固有的,而是游离于词之外的,是随文异用的,是一个词在一定的语言环境的制约下由一种词性临时转变成另一种词性的灵活用法,具有灵活性和临时性特点,这时它的语法功能、语义内涵都发生了临时性的变异三、词类活用的分类 (一)名词用如动词 1、从左右,皆肘之《左传成公二年》 2、晋灵公不君《左传宣公二年》 3、孟尝君怪其疾也,衣冠而见之.《战国策.齐策四》 (二)动词、形容词、名词的使动用法 动词的使动用法 1、焉用亡郑以陪邻?《左传僖公三十年》 2、求也退,故进之;由也兼人,故退之。《左传僖公三十年》 3、故远人不服,则修文德以来之《论语·季氏》 形容词的使动用法 1、君子正其衣冠。《论语·尧曰》 2、以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和兄弟。《礼记·礼运》 3、是以君子远庖厨。《孟子·梁惠王上》 名词的使动用法 1 齐桓公合诸侯而国异姓。《史记·晋世家》(使异姓立国) 2 吾见申叔,夫子所谓生死而肉也。《左传》(使白骨生肉) (三)形容词、名词的意动用法形容词的意动用法,就是主观上认为宾语具有某

职高文言文词类活用练习

一、指出下列加点字的词类活用现象 1、今我来思,雨.雪霏霏 2、非能水.也 3、曾皙后. 4、歌.以赠之 5、遂命酒. 6、风.乎舞雩 7、端章甫 ... 8、鼓.瑟希 9、五十者衣.帛食肉 10、填然鼓.之 11、然而不王.者 12、王无罪.岁 13、臣少仕.伪朝。 14、历职.郎署。 15、谨拜表.以闻。 16、况吾与子渔樵 ..于江渚之上 17、下.江陵, 18、顺流而东.也 19、歌.窈窕之章 20、扣舷而歌.之 21、序.八州而朝同列 22、举匏.樽以相属 23、不知东方之既白. 24、桂.棹兮兰.桨 25、树.之以桑 26、梦啼妆泪.红阑干 27、执敲扑而鞭笞 ..天下 28、瓮.牖绳.枢之子 29、追亡逐北. 30、岂不日.戒 31、上.食埃土,下.饮黄泉 32、日.参省乎已 33、大江东.去 34、乌鹊南.飞 35、天下云.集响.应

36、赢粮而景.从 37、刘病日.笃 38、羽.化而登仙 39、西.望夏口,东.望武昌 40、樯橹灰.飞烟.灭 41、外.无期功强近之亲 42、内.无应门五尺之僮 43、闻舟中夜.弹琵琶 44、南.取汉中,西.举巴蜀,东.割膏腴之地 45、席.卷天下,包.举宇内,囊.括四海之意 46、则移.其民于河东,移其粟于河内 47、非臣陨首所能上.报 48、臣不胜犬马 ..怖惧之情 49、非利.足也 50、会盟而谋弱.秦 51、流血漂.橹 52、吞二周而亡.诸侯 53、却.匈奴七百余里 54、以愚.黔首 55、序八州而朝.同列 56、可使足.民 57、舞.幽壑之潜蛟,泣.孤舟之嫠妇 58、臣具以表闻. 59、正.襟危坐 60、破.荆州 61、外连衡而斗.诸侯 62、是使民养生丧.死无憾 63、商人重.利轻.别离 64、且夫天下非小弱 ..也 65、谨.庠序之教 66、尊贤而重.士 67、赤之为之小.,孰能为之大. 68、是以区区不能废远. 69、凡在故老 .. 70、用心一.也

文言文词类活用专题练习复习过程

精品文档 文言文词类活用专题练习 1>下列句中加点词与例句用法不相同的一项是() 例:陈涉首难,豪杰蜂起 A、信乃谋与家臣夜诈诏赦诸官徒奴 B、无不膝行而前 C、欲东下井胫击赵 D、有一母见信饥,饭信 2、下列句中加点词用法与例句用法相同的一项是() 例:皆沉船,破釜甑 A、水上军开入之 B、异姓并起,英俊乌集 C、君子博学而日参省乎已 D、登高而招,臂非加长也 3、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、梁以此奇籍 B、天下苦秦久矣 C、而相如廷叱之 D、而耻学于师 4、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎 B、是故圣益圣,愚益愚 C、项王军壁垓下 D、项王乃复引兵而东 5、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、舞幽壑之潜蛟 B、大王必欲急臣 C、侣鱼虾而友麋鹿 D、项伯杀人,臣活之 6、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、将军身披坚执锐 B、小学而大遗 C、积善成德 D、木直中绳,棘以为轮 7、下列句中加点词用法与例句用法不相同的一项是() 例:追亡逐北,流血漂橹 A、舜其地之出,竭其庐之入 B、燕赵之收藏,韩魏之经营 C、外连横而斗诸候 D、钩党之捕遍于天下 &下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、等死,死国可乎 B、既泣之三日,乃誓疗之 C、后人哀之而不鉴 D、其下圣人也亦远矣 9、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、欲穷千里目,更上一层楼 B、牛困人饥日已高 C、不能独完 D、以事秦之心礼天下之奇才 10、下列各句中没有词类活用现象的一项() A、纵江东父老怜而王我 B、辟左右与之步于庭 C、信与张耳以兵数万 D、足下深沟高垒11>下列各句中没有词类活用现象的一项() A、巫医、乐师、百工之人,君子不齿 B、人皆得以隶使之 C、置人所臂鱼腹中 D、则知明而行无过矣 12、下列各句中没有词类活用现象的一项()

词类和词类活用

词类与词类活用 一、古代汉语得词类划分 词类就是根据词得语法意义与语法功能划分出来得类别。 古代汉语得词类,跟现代汉语得词类大致相同:总共可以分成十一类,即名词、动词、形容词、数词、量词、代词、副词、介词、连词、助词、叹词.下边分别叙述。 1、名词,表示人或事物得名称得词。例如: 阿爷无大男,木兰无长兄。(《木兰诗》)?黔无驴,有好事者船载以入。(《黔之驴》) 2、动词,表示人或事物得动作、行为、发展变化得词。例如: 一屠晚归,担中肉尽。(《狼》) 谍报敌骑至。(《冯婉贞》) 3、形容词,表示人或事物得形状、性质或者动作、行为得状态得词。例如:。 肉食者鄙,未能远谋。(《曹刿论战》)?寒暑易节,始一反焉。(《愚公移山》) 4、数词,表示数目得词。例如: 一桌、一椅、扇、一抚尺而已.(《口技》)?策勋十二转,赏赐百千强。(《木兰诗》) 5、量词:表示人或事物得单位或动作行为得词.例如: 距圆明园十里,有村曰谢庄。(《冯婉贞》)?孤帆一片日边来。(《望天门山》)6、代词,代替名词、动词、形容词或数量词得词,叫做代词。例如: 会长老,问之民所疾苦。(《西门豹治邺》) 余将告于莅事者,更若役,复若赋,则何如?(《捕蛇者说》) 7、副词,经常用在动词或形容词得前面,表示程度、范围、时间等。例如: 太后之色少解。(《触旮说赵太后》) 村中闻此入,咸来问讯。(《桃花源记》) 8、介词,同它后面得名词、代词等组合起,经常用在动词,形容词得前面或后面,表示处所、方向、时间、对象等等。例如: 何不试之以足(《郑人买履》) 乃取一葫芦置于地.(《卖油翁》) 9、连词,把两个词或两个比词大得单位连接起来得词,例如: 居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君.(《岳阳楼记》)?西人长火器而短技击。(《冯婉贞》) 10、助词,附着在一个词、一个词组或一个句子上,起辅助作用。例如: 遂率子孙荷担者三夫.(《愚公移山》) 诸将请所之(《李恕雪夜入蔡州》) 11、语气词,也叫语气助词。语气词不能充当句子成分, 但它可以表示提顿、陈述、祈使、疑问、感叹等不同语气。例如: 今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣。(《捕蛇者说》) 然则何时而乐耶?(《岳阳楼记》) 12、叹词,表示感叹或呼唤应答得词。例如: 嘻,技亦灵怪矣哉!(《核舟记》)?嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?(《岳阳楼记》)

(完整)初中文言文词类活用现象练习及答案

初中文言文词类活用现象练习及答案 词类活用是古汉语中常见的一种实词运用现象,它主要有以下几类: (1)名词活用为动词 名词活用为动词,一般情况下是两个名词连用,必有一个名词作动词;副词后面直接带名词,名词就活用为动词。活用后的意义仍和这个名词的意义密切相关,只是动作化而已。如“一狼洞其中”(《狼》)中的“洞”,原为名词,洞穴,转化为动词“打洞”之义。 (2)一般名词作状语 ①表示动作行为发生的处所。如“途中两狼,缀行甚远”(《狼》)中的“途”,原意为道路,这里作状语,是“在道路上”的意思。 ②表示动作行为的依据、手段或工具。如“失期,法皆斩”(《陈涉世家》)中的“法”,原意是“法律”,这里作状语,修饰动词“斩”,表示行为的依据,是“按照法律”的意思。 ③表示行为的身份或对待的方式。如“君为我呼入,吾得兄事之”(《项羽本纪》)中的“兄”,本为名词,转化为状语,是“用对待兄长的礼节”的意思。 ④表示动作行为的特征或状态。如“其一犬坐于前”(《狼》)中的“犬”,本是名词“狗”,在这儿作状语,意思是“像狗一样”。 (3)方位名词作状语 方位名词直接作状语,这种语法现象在古汉语中很多,往往用来表示动作行为发生的处所或表示动作的趋向。如“潭西南而望”(《小石潭记》)中的“西南”,是“向西南”的意思,用来修饰“望”,限制其方向。 (4)时间名词作状语 时间名词用于动词前作状语,表示行为变化的时间。如“朝而往,暮而归”(《醉翁亭记》)中的“朝”“暮”,就是典型的时间名词作状语。它们往往用“而”或“以”同动词相连接。 (注:以上三项都可视作名词作状语现象。) (5)动词活用为名词 动词出现在主语或宾语的位置上,表示与这个动作行为有关的人或事,这时它就活用作名词。如“吾射不亦精乎”(《卖油翁》)中的“射”,本是动词“射箭”,这里转化为名词“射箭的本领”。

词类活用(练习含教师版)

词类活用练习 第一组:选择题 1、下列句中加点词与例句用法不相同的一项是() 例:陈涉首难,豪杰蜂起 A、信乃谋与家臣夜诈诏赦诸官徒奴 B、无不膝行而前 C、欲东下井陉击赵 D、有一母见信饥,饭信 2、下列句中加点词用法与例句用法相同的一项是() 例:皆沉船,破釜甑 A、水上军开入之 B、异姓并起,英俊乌集 C、君子博学而日参省乎已 D、登高而招,臂非加长也 3、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、梁以此奇籍 B、天下苦秦久矣 C、而相如廷叱之 D、而耻学于师 4、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎 B、是故圣益圣,愚益愚 C、项王军壁垓下 D、项王乃复引兵而东 5、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、舞幽壑之潜蛟 B、大王必欲急臣 C、侣鱼虾而友麋鹿 D、项伯杀人,臣活之 6、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、将军身披坚执锐 B、小学而大遗 C、积善成德 D、木直中绳,輮以为轮 7、下列句中加点词用法与例句用法不相同的一项是() 例:追亡逐北,流血漂橹 A、殚其地之出,竭其庐之入 B、燕赵之收藏,韩魏之经营 C、外连横而斗诸候 D、钩党之捕遍于天下 8、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是()A、等死,死国可乎B、既泣之三日,乃誓疗之C、后人哀之而不鉴D、其下圣人也亦远矣 9、下列句中加点词用法与其它三项不相同的一项是() A、欲穷千里目,更上一层楼 B、牛困人饥日已高 C、不能独完 D、以事秦之心礼天下之奇才 10、下列各句中没有词类活用现象的一项() A、纵江东父老怜而王我 B、辟左右与之步于庭 C、信与张耳以兵数万 D、足下深沟高垒 11、下列各句中没有词类活用现象的一项() A、巫医、乐师、百工之人,君子不齿 B、人皆得以隶使之 C、置人所罾鱼腹中 D、则知明而行无过矣 12、下列各句中没有词类活用现象的一项() A、公始常欲奇此女 B、均之二策,宁许以负秦曲 C、月出于东山之上 D、天下云集响应,赢粮而景从 13、下列词类活用归类正确的一项是 ①假舟楫者,非能水也,而绝江河②先破秦入咸阳者王之 ③苏子愀然,正襟危坐,而问客曰④渔樵于江渚之上 ⑤粪土当年万户侯⑥生死而肉骨 ⑦天下云集响应,赢粮而景从⑧籍吏民,封府库 ⑨六王毕,四海一⑩李牧连却之 A、①④⑩/②③⑦/⑧⑤/⑥⑨ B、①④⑧/②③⑥⑩/⑤/⑦/⑨ C、①④⑧/②③⑦/⑤⑥/⑨/⑩ D、①④/②③⑥⑦/⑤⑩//⑧⑨ 14、下列词类活用归类正确的一项是 ①患志之不立②羞与绛、灌等列 ③上食埃土,下饮黄泉④诸候恐惧,会盟而谋弱秦 ⑤不能容于远近⑥秦孝公据函之固 ⑦安能屈豪杰之流⑧避仇从之客,因家沛焉

第五章 词类活用

第五章古代汉语常识——语法之一:词法 第一节实词的活用第二节虚词 1、动词、形容词、名词的使动用法1、副词 2、形容词、名词的意动用法2、代词 3、形容词、名词的用作一般动词3、介词、连词 4、名词用作状语4、语气词、词头和词尾 汉语词类的划分 现代汉语中,根据词的意义和造句功能可以把汉语词分为两大类,即实词和虚词。古代汉语也如此。 实词:有实际意义的词。分为名词、动词、形容词和量词四类 (现代汉语代词、副词都是实词)。 虚词:只起语法作用的词。分为代词、副词、介词、连词和语气词等类。本教材没有助词。 第一节实词的活用 1、词类活用: 定义:词类活用是指在古代汉语里,某些词可按一定的语言习惯灵活运用,在句中临时改变其基本功能。 所谓词类活用,通常是指名词、动词、形容词等实词按一定的语言习惯灵活运用,在句中临时改变其基本功能。 注意:词类活用与词的兼类不同。 词类活用最显著的特点是临时性,它只是在特定的语言环境中临时活用为另一类词。如果离开了特定的上下文,它就没有这种用法了,原来是什么词类还是什么词类。 词的兼类是指一个词同时兼有几类词的特点。也就是说,一个词,可以用作名词,也可以用作动词等,这是词本身所固有的,不随具体环境而改变。如: (1)入朝见威王。《战国策·齐策》(2)相如每朝时。《史记》 两个“朝”字,一个用作名词,一个用作动词,这是词的兼类问题,不是活用。因为即使离开了上述语言环境,人们也知道“朝”字有两个词类,可以作动词,(朝见),也可以作名词(朝廷)。这是“朝”本身所固定的。、 可见,词的兼类是词义引申发展的结果,它在任何时候都具有不同的意义和类别。这是 词自身所固有的,也是人们都知道的。它的各种用法是稳定的、经常的。其特点就是稳定性。词类活用与词的兼类的区分标准:是临时性的,还是稳定性的。 一、使动用法: 谓语动词具有“使宾语怎么样”。 ①孟子将朝王②武丁朝诸侯 1、动词的使动用法 (一)及物动词使动用法。 (1)晋侯饮赵盾酒,伏甲士将攻之。《左传》使……饮 (2)阳货欲见孔子。《论语·阳货》使……见(xian),出现 (3)欲辟土地,朝秦楚。(《孟子·梁惠王上》使……来朝见 (4)孟尝君曰:“食之,比门下之客。” 《战国策》使……食

我国古代汉语练习题_词类活用2

古代汉语练习(词类活用) 班级::学号: 一、简答: 1、什么是古代汉语的词类活用?古代汉语中的词类活用有哪几种? 2、怎样区别使动用法和意动用法?试举例说明。并说明如何翻译。 3、试说明名词做状语主要有哪几种情况。 4、名词、形容词用作动词的情况主要有哪些?应该如何辨认? 二、多项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出二个至四个正确的答案,并将其分别填在题干后的括号,多选、少选、错选均无分。每小题1分,共5分) 1.下列各句中加着重号的词,属于词类活用的是() A.斩一首者爵一级B.能富贵将军者,上也 C.人凶俱,为其所得者棺而出之 D.夫鼠,昼伏夜动,不穴于寝庙,畏人故也 2.下列各句中加着重号的词属于名词作状语的是() A.裂裳衣疮,手往善药 B.其经承子厚口讲指画为文词者,悉有法度可观 C.增数目项王D.诸侯宾至 3.下列各句含宾语前置现象的是() A.氏何厌之有B.楚君之惠,末之敢忘 C.除君之恶,唯力是视D.昭王南征而不复,寡人是问 4.对下列各句中加着重号的词组分析错误的是() A.子重使太宰伯州犁待于王后(动宾)B.将塞井夷灶而为行也(连动) C.臣之壮也犹不如人(主谓)D.以勇力之所加而治智能之官(偏正) 5.下列句子中有使动用法的是() A.秋九月,晋侯饮盾酒,伏甲将攻之 B.是时万石君奋为汉王中涓,受手谒,人见平 C.见灵辄饿,问其病,曰:“不食三日矣。”食之,舍其半 D.仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱 四、指出并具体说明下列文句中的词类活用现象: 1.数败军,军固壁不战。(与兵相距长平) 2.王不听,遂将之。(与兵相距长平) 3.身所奉饭饮而进食者以十数,所友者以百数。(与兵相距长平) 4.括军败,数十万之众遂降,悉阬之。(与兵相距长平) 5.信数与萧何语,何奇之。(信拜将) 6.王必欲长王,无所事信。(信拜将)

词类活用练习题学生版

词类活用练习题 找出下列各句中的词类活用现象,并加以解释。 1.名词作状语 ①天下云集响应,赢粮而景从。 ②人皆得以隶使之 ③余自齐安舟行适临汝 ④东歌膏腴之地,北收要害之郡 ⑤而相如廷叱之廷:在朝廷 ⑥士大夫终不肯夜泊绝壁之下 ⑦君子博学而日参省乎己 2. 名词用作动词 ①籍吏民,封府库 ②沛公欲王关中 ③屠大窘,恐前后受其敌 ④臧使者枉用三尺,以仇一言之憾,国贼戾之士哉 ⑤大喜,笼归,举家庆贺 ⑥大楚兴,陈胜王 ⑦日将暮,取儿稿葬 ⑧假舟楫者,非能水也,而绝江河 ⑨原庄宗之所以得天下 3. 名词使动用法 ①生死而肉骨 ②先破秦入咸阳者王之 4.名词意动用法 ①稍稍宾客其父 ②鱼肉缙绅 ③孟尝君客我 ④君子病无能焉 ⑤后人哀之而不鉴之 5. 动词用作名词 ①殚其地之出,竭其庐之入 ②古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得 ③作有利于时,制有便于物者,可为也 ④去国怀乡,忧谗畏讥 ⑤钩党之捕遍于天下 ⑥燕赵之收藏,韩魏之经营 ⑦司马子反渴而求饮 6.动词使动用法 ①外连横而斗诸侯 ②安能屈豪杰之流,扼腕墓道 ③以夭梅病梅为业 ④虽大风浪不能鸣也 ⑤李牧连却之

⑥中军置酒饮归客 7.动词为动用法 ①既泣之三日,乃誓疗之 ②今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎 ③秦不哀吾之丧而伐吾同姓 ④后人哀之而不鉴之,亦使后人复哀后人也 8.形容词用作名词 ①秦孝公据殽函之固 ②晓看红湿处 ③知否,知否,应是绿肥红瘦 ④夫夷以近,则游者众 ⑤险以远,则至者少 ⑥则今之高爵显位,一旦抵罪,或脱身以逃,不能容于远近 ⑦吾尝跂而望矣,不如登高之博见也 9.形容词用作动词 ①欲穷千里目,更上一层楼 ②恐事穷且得罪,乃再诣相府 ③毛嫱丽姬,人之所美也 ④牛困人饥日已高,市南门外泥中歇 ⑤此诚雕虫之戏,不足为多也 10.形容词使动用法 ①诸侯恐惧,会盟而谋弱秦 ②欲居之以为利,而高其直,亦无售者 ③昂其直,居为奇货 ④铸以为金人十二,以弱天下之民 ⑤焚百家之言,以愚黔首 11.形容词意动用法 ①孔子登东山而小鲁 ②予怪而问之 ③渔人甚异之 ④贵货而易土 ⑤患志之不立 12.数词用作动词(或形容词、名词) ①余观乎巴陵胜状,在洞庭一湖 ②蚓无爪牙之利……用心一也 ③以其无礼于晋且贰于楚也 ④二三其德

高考语文词性和词类活用14

高考语文词性和词类活用14 导读:高考语文词性和词类活用14 与 ①彼与彼,年相若也,道相似也。(《师说》)——老师与弟子年纪相差不多,懂得的道理也相似。 ②夸父与日同走。(《夸父逐日》)——夸父跟太阳赛跑。 ③屈完与诸侯盟。(《齐桓公伐楚》)——屈完跟诸侯订立盟约。 ④知可以战与不可以战者胜。(《谋攻》)——知道什么仗可以打和什么仗不可以打的,就能取得胜利。 ⑤项王曰:“壮士,赐之卮酒”。则与斗卮酒。(《鸿门宴》)——项王说:“壮士,赐给他一斗酒”。〔手下的人〕就给他一斗酒。 例①、例②、例③的“与”前后连接的都是名词,但例①的“与”是连词,例②、例③的是介词。原因是前后两个名词的地位不同,或主动发出动作与被动附和动作不同。如果“与”前后的名词颠倒过来,意义也不变,则是连词,否则就是介词。例④的前后接动词词组,且可以换位置,是连词。例⑤上接副词,后边接的只有名词,是动词。“与”前接名词,后接动词的多是介词,文意上省略了介词宾语。例如《孙膑》:“齐使以为奇,窃载与之齐”。《邹忌讽齐王纳谏》:“客从外来,与坐谈”。因此,“与”主要注意辨别例①、②、③时的情况。 二.如何分析词类活用 要分析词类活用,首先明确词类活用的概念。

词类是根据词的语法意义和语法功能而划分的类别。虽然古代汉语各类词的语法意义和语法功能与现代汉语基本一致,比如名词经常作主语、宾语、定语,动词经常作谓语,形容词经常作定语、状语、谓语等等,但在古代汉语中,某些词在特定的语言环境中又可以临时改变它的基本功能,在句中充当其他类别的词,词的这种临时的灵活运用,就叫做词类活用。 感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢

词类活用测试题

词类活用专项练习 1、奈何欲以乱败郭氏《段太尉逸事状》 2、后人哀之而不鉴之《阿房宫赋》 3、隧而相见(《郑伯克段于鄢》) 4、若望仆不相师(《报任安书》) 5、臣请事之。(《郑伯克段于鄢》) 6、群贤毕至,少长咸集。(《兰亭集序》) 7、携幼入室,有酒盈樽。(《归去来兮辞》) 8、惧谗邪,则思正身以黜恶. (《谏太宗十思疏》) 9、登高而招。(《劝学》) 10、耻学于师

11、择善而从之。(《谏太宗十思疏》) 12、积善成德。(《劝学》) 13、雁阵惊寒。(《滕王阁序》) 14、人君当神器之重。(《谏太宗十思疏》) 15、是故圣益圣,愚益愚。(《师说》) 16、小学而大遗。(《师说》) 17、小则获邑,大则得城。(《六国论》) 18、世之奇伟、瑰怪,非常之观,常在于险远。(《游褒禅山记》) 19、信者效其忠。(《谏太宗十思疏》) 20、至于幽暗昏惑无物以相之。(《游褒禅山记》) 21、智勇多困于所溺。(《伶官传序》)

22、多可喜,亦多可悲。(《项脊轩志》) 23、宾主尽东南之美。(《滕王阁序》) 24、既而以吴民之乱请于朝。(《五人墓碑记》) 25、亦以明死生之大。(《五人墓碑记》) 26、匹夫之有重于社稷。(《五人墓碑记》) 27、又不可以使天下之民斫直、删密、锄正。 28、胜地不常,盛筵难再(《滕王阁序》) 29、吾妻之美我者,私我也。(《邹忌讽齐王纳谏》) 30、奈何取之尽锱铢,用之如泥沙. (《阿房宫赋》) 31、举世非之而不加沮。(《逍遥游》) 32、善万物之得时。(《归去来兮辞》)

33、则其好游者不能穷也。(《游褒禅山记》) 34、火尚足以明也。(《游褒禅山记》) 35、后世之谬其传而莫能名者. (《游褒禅山记》) 45、亦以明死生之大。(《五人墓碑记》) 46、洁其居。(《勾践灭吴》) 48、美其服。(《勾践灭吴》) 49、饱其食。(《勾践灭吴》) 50、今媪尊长安君之位。(《触龙说赵太后》) 51、眄庭柯以怡颜。(《归去来兮辞》) 52、敌人远我,欲以火器困我也 53、前辟四窗。