岩溶地貌

4.6岩溶地貌

岩溶又称喀斯特(karst),是由于地表水和地下水活动所引起的可溶性岩石溶蚀作用,以及由于这种作用所形成的各种地表和地下溶蚀现象的总称。

在可溶性岩石地区,地下水和地表水对可溶岩进行化学溶蚀作用、机械侵蚀作用以及与之伴生的迁移、堆积作用,总称为岩溶作用。在岩溶作用下所产生的地貌形态,称为岩溶地貌。

4.6.1 岩溶地貌的形态与类型

1.岩溶地貌的形态

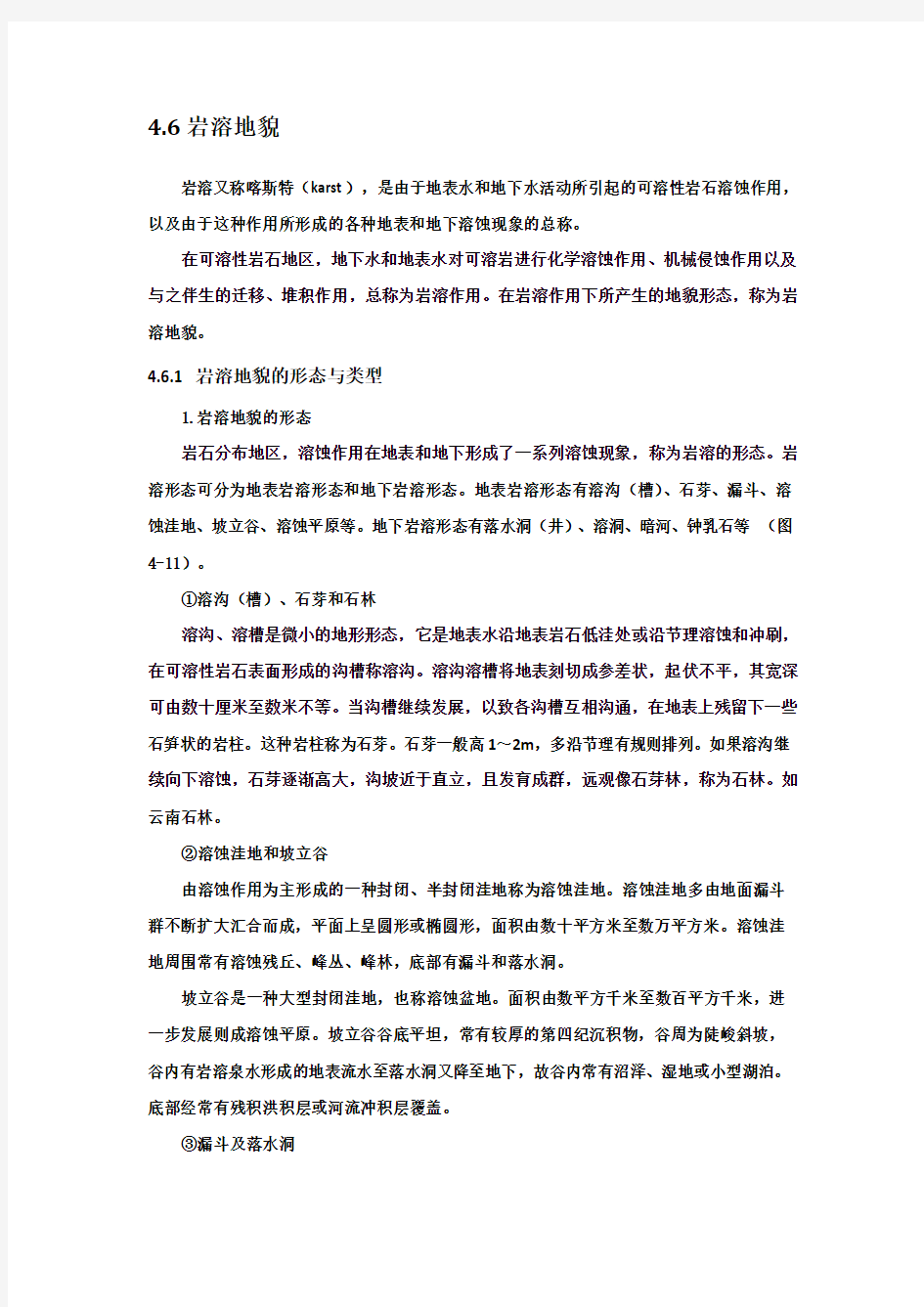

岩石分布地区,溶蚀作用在地表和地下形成了一系列溶蚀现象,称为岩溶的形态。岩溶形态可分为地表岩溶形态和地下岩溶形态。地表岩溶形态有溶沟(槽)、石芽、漏斗、溶蚀洼地、坡立谷、溶蚀平原等。地下岩溶形态有落水洞(井)、溶洞、暗河、钟乳石等(图4-11)。

①溶沟(槽)、石芽和石林

溶沟、溶槽是微小的地形形态,它是地表水沿地表岩石低洼处或沿节理溶蚀和冲刷,在可溶性岩石表面形成的沟槽称溶沟。溶沟溶槽将地表刻切成参差状,起伏不平,其宽深可由数十厘米至数米不等。当沟槽继续发展,以致各沟槽互相沟通,在地表上残留下一些石笋状的岩柱。这种岩柱称为石芽。石芽一般高1~2m,多沿节理有规则排列。如果溶沟继续向下溶蚀,石芽逐渐高大,沟坡近于直立,且发育成群,远观像石芽林,称为石林。如云南石林。

②溶蚀洼地和坡立谷

由溶蚀作用为主形成的一种封闭、半封闭洼地称为溶蚀洼地。溶蚀洼地多由地面漏斗群不断扩大汇合而成,平面上呈圆形或椭圆形,面积由数十平方米至数万平方米。溶蚀洼地周围常有溶蚀残丘、峰丛、峰林,底部有漏斗和落水洞。

坡立谷是一种大型封闭洼地,也称溶蚀盆地。面积由数平方千米至数百平方千米,进一步发展则成溶蚀平原。坡立谷谷底平坦,常有较厚的第四纪沉积物,谷周为陡峻斜坡,谷内有岩溶泉水形成的地表流水至落水洞又降至地下,故谷内常有沼泽、湿地或小型湖泊。底部经常有残积洪积层或河流冲积层覆盖。

③漏斗及落水洞

漏斗是由地表水顺着可溶性岩石的竖直裂隙下渗,最先产生溶隙,待顶部岩石溶蚀破碎及竖直溶隙扩大,岩层顶部塌落形成近乎圆形坑。圆形坑多具向下逐渐缩小的凹底,形状酷似漏斗称为溶蚀漏斗。漏斗的形态有垂直的、倾斜的或弯曲的,直径也大小不等,漏斗深度一般为数米~数百米。漏斗常成群地沿一定方向分布,常沿构造破碎带方向排列。漏斗底部常有裂隙通道,通常连通大溶洞或地下暗河,溶隙可能扩大成地面水通向地下暗河或溶洞的通道称落水洞。它是岩层裂隙受流水溶蚀、冲刷扩大或坍塌而成。常出现在漏斗、槽谷、溶蚀洼地和坡立谷的底部,或河床的边部,呈串珠状排列。

④峰丛、峰林和孤峰

此三种形态是岩溶作用极度发育的产物。溶蚀作用初期,山体上部被溶蚀,下部仍相连通称峰丛;峰丛进一步发展成分散的、仅基底岩石稍许相连的石林称峰林;耸立在溶蚀平原中孤立的个体山峰称孤峰,它是峰林进一步发展的结果。如:我国桂林、阳朔峰丛、峰林与孤峰大量发布,构成美丽景致。

⑤干谷

原来的河谷,由于河水沿谷中漏斗、落水洞等通道全部流入地下,使下游河床干枯而成干谷。

⑥溶洞

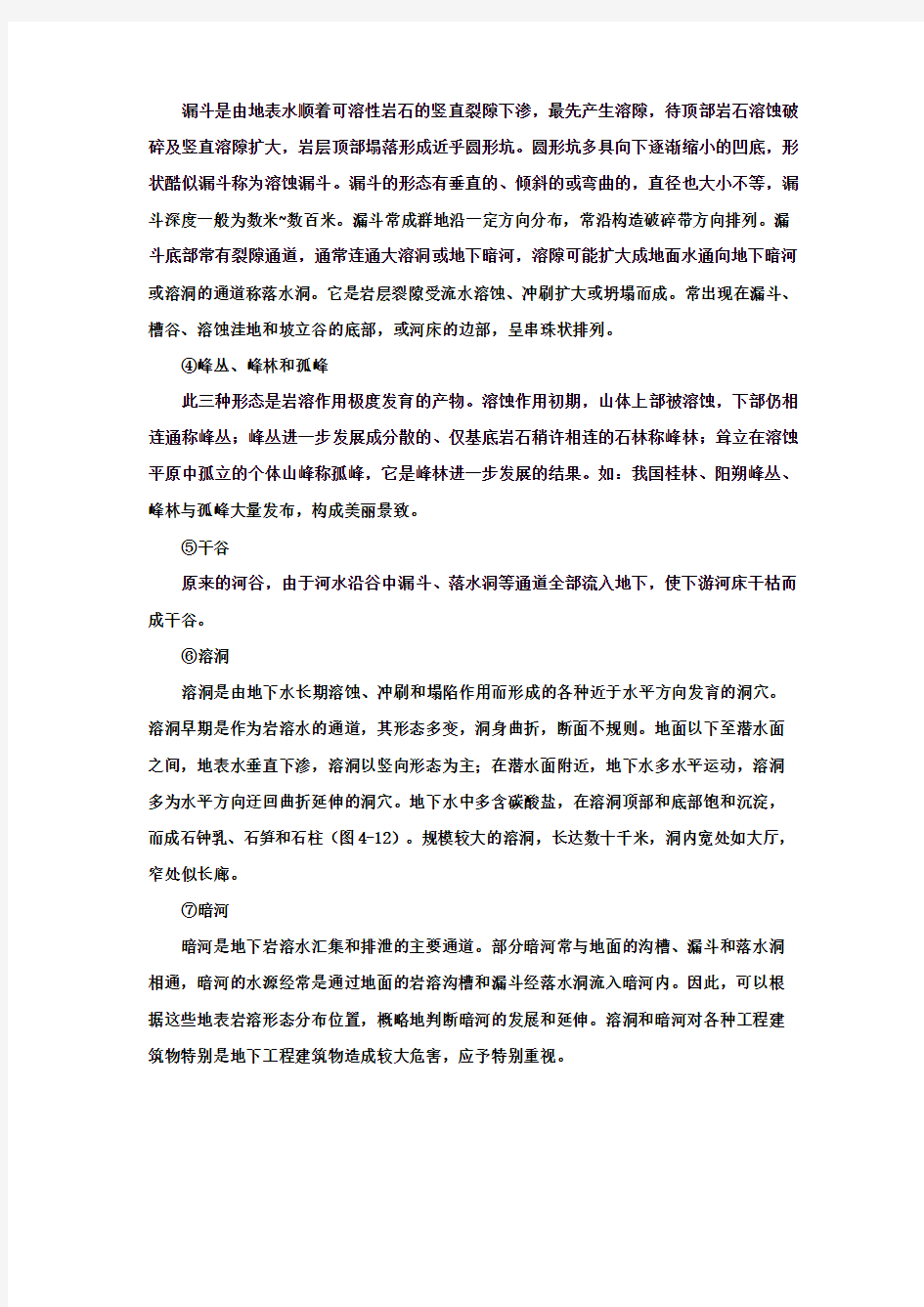

溶洞是由地下水长期溶蚀、冲刷和塌陷作用而形成的各种近于水平方向发育的洞穴。溶洞早期是作为岩溶水的通道,其形态多变,洞身曲折,断面不规则。地面以下至潜水面之间,地表水垂直下渗,溶洞以竖向形态为主;在潜水面附近,地下水多水平运动,溶洞多为水平方向迂回曲折延伸的洞穴。地下水中多含碳酸盐,在溶洞顶部和底部饱和沉淀,而成石钟乳、石笋和石柱(图4-12)。规模较大的溶洞,长达数十千米,洞内宽处如大厅,窄处似长廊。

⑦暗河

暗河是地下岩溶水汇集和排泄的主要通道。部分暗河常与地面的沟槽、漏斗和落水洞相通,暗河的水源经常是通过地面的岩溶沟槽和漏斗经落水洞流入暗河内。因此,可以根据这些地表岩溶形态分布位置,概略地判断暗河的发展和延伸。溶洞和暗河对各种工程建筑物特别是地下工程建筑物造成较大危害,应予特别重视。

图4-12石钟乳、石笋和石柱生成示意图

⑧天生桥天生桥是溶洞或暗河洞道塌陷直达地表而局部洞道顶板不发生塌陷,形成的一个横跨水流的石桥。称其为天生桥。天生桥常为地表跨过槽谷或河流的通道。

⑨土洞在坡立谷和溶蚀平原内,可溶性岩层常被第四系土层所覆盖。由于地下水的作用;土体中可溶成分被溶滤,带走细小颗粒,使土体被掏空成洞穴,而形成土洞。当土洞发展到一定程度时,上部土层发生塌陷,危害地表建筑物的安全。

2.岩溶地貌的类型

岩溶地貌可按埋藏条件、形成年代及区域气候分为不同的类型。

1)按埋藏条件分:岩溶地貌可分为裸露型、浅覆盖型、深覆盖型和埋藏型(表4-4)。

表4-4 岩溶地貌按埋藏条件的分类与特征

2)按形成年代分:岩溶地貌可分为古岩溶型和近代岩溶型。古岩溶形成于新生代以前,

溶蚀凹槽好溶洞中常见有新生代以前的沉积岩。近代岩溶型形成于新生代以后,溶槽和溶隙呈空洞状或填充第三系、第四系的沉积物。

3)按区域气候分:岩溶地貌可分为寒带型、温带型、亚热带型和热带型(表4-5)。

表4-5 岩溶地貌按区域气候的分类与特征

4.6.2 岩溶发育的规律

1.岩溶与岩性的关系

可溶岩是岩溶发育的必备条件。可溶岩的化学成分、矿物成分、岩石结构对岩溶的发育程度、发育速度和发育特征等有直接影响。

1)岩石性质不同,岩溶的发育速度也不同,其情况见表4-6。可溶岩按化学成分和矿物成分可分为三种类型:碳酸盐类岩石(如石灰岩、白云岩等)、硫酸盐类岩石(如石膏、芒硝等)和卤素类岩石(如岩盐);可溶岩又按溶于水的难易程度可分为:难溶于水的岩石、中等溶于水的岩石和易溶于水的岩石三种。

表4-6 可溶岩性质与岩溶速度的关系

2)质纯、层厚的可溶岩层的岩溶发育强烈,且形态齐全,规模较大。

3)含泥质或其他杂质的岩层,岩溶发育较弱。

4)岩石结晶颗粒的粗细对岩溶发育的强弱有直接影响。

2.岩溶和地质构造的关系

1)断裂构造对岩溶发育的控制

断裂构造破坏了岩层的完整性,断层带附近的岩石破碎,节理裂隙特别发育,极有利

于岩溶水的循环及溶蚀作用的进行。岩溶程度与断层性质、断层带的状态密切相关。岩溶常沿各种断层带发育,且有如下特征:

①正断层带岩溶通常很发育;

②逆断层带岩溶一般不发育,但逆断层的上盘的岩溶化程度往往很强烈。这是由于逆断层的上盘位移时,在断层面上产生的拖拉作用,岩层剧烈向上拱起,产生大量的张节理,并使层间裂隙进一步扩大造成的;

③在节理裂隙的交叉处或密集带,岩溶最易发育。

2)褶皱轴部岩溶一般较发育。单斜岩层,岩溶一般顺层面发育。在不对称的褶皱中,陡的一翼较缓的一翼发育。

3)各种岩层产状条件下岩溶发育的特点。

在岩溶分布地区,可溶岩与非可溶岩的产状和空间分布位置的不同,构成了不同的径流条件,因此,岩溶的发育也具有不同的特点。

①产状水平或缓倾的可溶岩,其上覆为非可溶岩分布时,因可溶岩不能从垂直方向得到降水的补给,因而,岩溶一般不发育。只有当地表沟谷切割强烈,山岭两侧侵蚀基准有显著高差时,才产生水平的岩溶系统。

②产状水平或缓倾的可溶岩,其下伏为非可溶岩分布,且二者接触面高于邻近的河水面时,由于受非可溶岩的阻隔,岩溶水在其向下的溶蚀过程中不易继续下切。这样,非可溶岩与可溶岩的接触面就成为控制岩溶水排泄的基准面。因而,此处常有岩溶泉以悬挂的形式出露在河谷斜坡之上。当二者接触面低于邻近的河水面时,此接触面是岩溶水向深部运动的下限,往往控制着当地岩溶发育的深度。

③陡倾及直立产状的可溶岩,上覆与下伏均为非可溶岩时,上下接触带处岩溶发育。常有一系列竖井、落水洞、漏斗等垂直岩溶形态;在下接触带常有活跃的水动力现象,出现一系列的接触上升泉。在这种情况下,岩溶水总的流动方向常与岩层走向一致。

3.岩溶与地壳升降运动的关系

①地壳强烈上升时,侵蚀基准面相对下降,岩溶水在适应侵蚀基准面的过程中强烈下切,岩溶以垂直方向发育为主。

②地壳处于相对稳定时期,侵蚀基准面相对静止,岩溶水为适应稳定的基准面,进行着侧向溶蚀和机械侵蚀,在水平循环带内,形成水平岩溶系统。地壳稳定的时期愈长,对岩溶的发育愈有利,在长期水的作用下,可以发育成规模巨大的地下溶洞和暗河。同时,由于洞顶板的塌陷,会使垂直循环带下陷,造成巨大的岩溶形态(如大型溶蚀盆地)。

③地壳下降时,原来水平发育的岩溶处于侵蚀基准面以下,原来垂直发育的岩溶又增加了水平发育,使岩溶更加复杂。

4.岩溶与地形的关系

①地形越陡,地表水体径流越快,岩溶的发育常以表面的岩溶形态为主,常有溶沟、溶槽、石芽等地表形态出现。由于水体很难进入深部,则深部的岩溶不发育。

②当地形平缓时,则地表水易于下渗而进入可溶岩体内溶蚀岩层,这时地表与地下的岩溶发育的速度几乎相同,地下的岩溶形态多以漏斗、落水洞、岩溶竖井、岩溶塌陷、岩溶洼地好溶洞等形态出现。

5.岩溶与大气降水的关系

降水多,地表水体强度大、气候潮湿,地下水能得到补给,则岩溶发育的就较快;反之,气候干旱,降雨量少,地表水体强度弱,地下水得不到补给,则岩溶发育较慢。

喀斯特地貌

喀斯特地貌 在可溶性岩类(主要指石灰岩)分布地区,由于喀斯特作用而形成的地表和地下的各种地貌形态总称为喀斯特地貌。喀斯特是南斯拉夫西北部石灰岩高原的地名,那里发育了各种奇特的石灰岩溶蚀地貌。我国对喀斯特地貌研究历史悠久,远在2000多年前的《山海经》中就有“伏流”的记载。在距今300多年前,明代地理学家徐霞客(1586—1641)在广西、贵州和云南一带的石灰岩地区考察了100多个岩洞,对喀斯特地貌的特点、成因进行分类描述。他的不朽著作《徐霞客游记》,被人们称为喀斯特方面的经典著作。 喀斯特地貌可分为地表和地下两种基本类型。常见的地表喀斯特地貌有:溶沟、石芽、石林、落水洞、漏斗、溶蚀洼地、喀斯特盆地、干谷、盲谷、峰丛、峰林和孤峰等不同形态。在温暖湿润的气候条件下,地表水沿着石灰岩地面流动,顺着节理、裂隙进行溶蚀,形成宽浅不一的溶蚀沟槽,称为溶沟。溶沟一般宽可从十几厘米到几米,深可达1米以上,长度不等,溶沟之间突起的脊、柱称为石芽。石芽的高度不等,可从数十厘米到数米。石芽除露出地面的,还有埋在地下的,是由地下水在下渗过程中溶蚀而成。发育在厚层石灰岩中的高大石芽,其间有平行的垂直溶沟、沟深坡陡,形似森林,故名石林,如我国云南的路南石林。

地表水沿着岩层裂隙垂直向下溶蚀,并有塌陷发生,成为地表水流向地下河或地下溶洞的垂直通道,称之为落水洞。按其形态特征可分为裂隙状落水洞、竖井状落水洞和漏斗状落水洞等。图1溶沟与石芽一般落水洞的洞口直径为7—10米左右,深度为10—30米左右,最深可达百米以上。在被溶蚀的石灰岩地表常可见到一种平面轮廓为圆形、椭圆形,直径数十米,深数米至十几米的漏斗状凹地,称为漏斗。漏斗下部常有管道通往地下,地表水沿此管道下流,如通道被粘土碎石堵塞,常积水成池。按其成因可分为溶蚀漏斗、沉陷漏斗和塌陷漏斗。漏斗是喀斯特发育初期的产物,它是喀斯特地下水垂直循环作用的结果,所以漏斗多分布在喀斯特地貌高原面上。例如宜昌的山地平面上,漏斗很发育,落水洞和溶蚀洼等负地形也很多,平均每平方公里达30多个。漏斗再进一步溶蚀扩大就成为溶蚀洼地。溶蚀洼地底部如果被红土和其它风化物覆盖,其底部的漏斗、落水洞等流水通道被堵,积水成为喀斯特湖。溶蚀洼地底部平坦,其直径超过百米,甚至可达1—2公里。溶蚀洼地进一步扩展形成宽坦的盆地,宽度可达数百米至数公里,长度达几十公里,称为喀斯特盆地。南斯拉夫学者J.司威治最早称这种地形为坡立谷,原意为可耕种的平地,现已成国际通用术语。盆地的边坡陡峭,底部平坦,常被残留的棕黄色粘土、红色粘土及河流冲积物所覆盖。一些溶蚀残丘、孤峰、峰林常常耸立在盆地边缘或排列在河谷两侧,著名的桂林山水就是这种奇特的喀斯特景观。在石灰岩地区,河流常

一 岩溶地貌的特征

一岩溶地貌的特征 岩溶地貌发育完美、典型、具代表性,并有许多特色。基本特征主要表现在五个方面。 碳酸盐岩的制约作用 碳酸盐岩是岩溶地貌赖以发育的物质基础。碳酸盐岩的岩石性质及结构构造(组合特征) 是影响岩溶地貌发育的最重要因素。 从岩石类型看,广西的岩溶地貌基本上都属于碳酸盐岩地貌。主要是由上古生代中泥盆纪至下二叠纪及中生代三叠纪各种沉积类型的碳酸盐岩地层发育而成。仅在局部(如桂东北资江流域、桂西百色盆地、桂东南桂平麻洞白石山、博白沙河的花石山、藤县、容县都峤山和北部湾海域) 分别可见到少量的由中生代白垩纪—新生代早第三纪钙质及含碳酸盐岩成分 的红色碎屑地层形成的红层岩溶地貌—丹霞地形和新生代第四纪期间由珊瑚礁形成的生物礁 岩溶地貌。 碳酸盐岩岩性的差异,导致岩溶发育强弱不一,岩溶地貌类型各异。纯碳酸盐岩(灰岩、白云岩、白云质灰岩及灰质白云岩) 一般发育为全岩溶地貌(峰丛洼地及峰林平原);不纯的碳酸盐岩或间互夹层型碳酸盐岩发育为半岩溶地貌(丘岭谷地、丛丘谷地、缓丘台地及缓丘平原等)。纯度高的碳酸盐岩岩溶化程度高,岩溶发育强烈,岩溶地貌特征显著。 碳酸盐岩的结构构造(组合特征) 不同,岩溶地貌类型不一样。全广西4个碳酸盐岩岩溶 层组组合类型分别发育形成为全岩溶地貌及半岩溶地貌两个不同的地貌类型。即:全碳酸盐岩组合(纯碳酸盐岩组)形成的是全岩溶地貌;间层组合(碳酸盐岩夹非碳酸盐岩组)、互层组合(碳酸盐岩与非碳酸盐岩互层岩组)及夹层组合(非碳酸盐岩夹碳酸盐岩组)形成的是半岩溶地貌。 与气候的密切关系 气候是塑造岩溶地貌的主要外营力。气候对岩溶地貌发育、形成的影响,主要有四个方面:一是降水量,特别是有效降水量,是造就岩溶气候形态的最主要因素。典型岩溶峰林地貌区(如广西)现代年平均降水量最少也在1200毫米左右。二是温度,直接的与间接的对岩溶 地貌发育起控制作用,温度的增加使溶蚀的化学反应速度大大提高。在潮湿热带亚热带气候作用下,地貌多以负向形态(封闭洼地和岩溶谷地平原)为主,广西及其邻近也区便是一个典型的例子。三是在潮湿热带亚热带的土壤中含有大量的(含量较之大气往往要高出数十倍的) 二氧化碳,使之具有强烈的溶蚀能力,而这种溶蚀速度的最大值往往又是出现在土壤和石灰岩的接触带附近,因此,覆盖及半覆盖型岩溶地貌,尤其是岩溶峰林平原区普遍都存在着双层剥蚀—表层地表水的溶蚀侵蚀及土层与岩石界面的土下溶蚀,从而大大地加速了岩溶地貌发育与演化的过程。四是土壤本身的一些属性,如酸碱度、碳酸钙含量等皆和气候有关,它们也在一定程度上影响溶蚀作用的强度。 广西地处低纬度地区,气候炎热多雨,湿润系数大于1。自晚白垩纪以来,广西总体上 一直属于湿润热带亚热带,有利于岩溶地貌发育。在晚白垩纪一早第三纪时,内陆湖盆发育,基本上处于亚热带南部,植被以针、阔叶混交林及常绿落叶阔叶混合林为主,林下喜湿热、喜水蕨类繁盛,湖盆及岩溶空间普遍沉积或堆积湿热环境成因的并富含淡水轮藻、介形虫等化石的红层和红色岩溶岩系(如溶积钙质泥岩、溶积钙屑灰岩及溶积钙砾岩等)。此时期为广西岩溶峰林地貌形成的初始时期。晚第三纪(喜山期构造运动)以后,气候变化比较复杂,干与湿、冷与热交替变化频繁,在晚第三纪及第四纪中更新世出现了2个湿热化气候的高峰期,

喀斯特地貌

喀斯特地貌报告 krast cave 宋柳依 2016级地理信息科学 学号:2016013332 2016年秋季 [摘要]:1.关于岩溶作用对可溶性岩石的破坏和改造作用和影响喀斯特作用的因素;2.喀斯特地貌发育和演化实在自然界一定时间和空间领域内进行的,它具有由量变到质变的阶段性,同时又居于空间有序的分带性;3.喀斯特地貌类型多样,可分为地表喀斯特地貌和地下喀斯特地貌两大类;4.喀斯特地貌的分布及其景观价值。 [关键词]:喀斯特;岩溶作用;形成条件;发育理论;形态分析;旅游形象。 前言: 喀斯特地貌是指地下水和地表水对可溶性岩石的化学作用和物理作用及其形成的水文现象和地貌现象。我国是热带喀斯特地貌分布最广、类型最多的国家,亦是世界历史上第一个对喀斯特地貌现象纪录和研究最早的国家。喀斯特地区有许多国民经济建设问题,因此,研究喀斯特地貌的类型与成因及演化一直备受关注,随着新技术的发展与新方法的提出,对喀斯特地貌的研究也一直在逐渐深入。 1,喀斯特作用及其影响因素: 定义:地表水和地下水的化学作用过程(分解和化合)和物理作用过程(流水的侵蚀和沉积,重力崩塌和堆积)对可溶性岩石的破坏和改造作用,叫岩溶作用。

化学作用过程:碳酸盐在纯水中溶蚀速度很微弱,只有当水中含有二氧化碳时,碳酸盐的溶蚀速度才会显著增大。二氧化碳和水化合成碳酸,碳酸再电离成氢离子与碳酸氢根离子,水中的二氧化碳含量越高,氢离子也越多,当含多量氢离子的水对石灰岩作用时,氢离子就会从碳酸钙中离解出的碳酸根离子结合成碳酸氢根离子,分离出钙离子。而上述化学反应是可逆的,所以喀斯特作用不断发展。 影响喀斯特作用的因素: 碳酸钙在水中的溶度和水中的二氧化碳含量有关,水中二氧化碳含量又受温度、气压以及土壤中有机质的氧化和分解等因素控制;另一方面,碳酸钙在水中的溶解度还受岩石的成分、结构和构造的影响。因此,影响喀斯特作用的有气候因素、生物因素和地质因素。 气候因素:气候因素对喀斯特作用的影响主要表现在温度、降水和气压等方面。温度对喀斯特作用的影响比较复杂,温度高,水中二氧化碳含量少,溶蚀作用减弱。降水量多的地区,地表径流量大,地表水和地下水交替条件好,水的溶蚀力强。降水的影响比温度的影响更为显著。而当温度相同时,二氧化碳的分压越大,碳酸钙在水中的溶解度越大。 生物因素:动植物的生长与活动对喀斯特作用也有很大的影响,动植物可供给土壤大量有机质,土壤中的有机质的氧化和分解可产生许多二氧化碳。在高温地区,通过有机质氧化作用,二氧化碳将大量增加,对促进碳酸钙的分解起着重要的作用。藻类的生长能分泌许多溶蚀性酸,对可溶性岩石也有一定的溶蚀作用。 地质因素:影响喀斯特作用的地质因素包括岩石成分、岩石结构和地质构造等三方面。岩石成分是指岩石的化学成分和矿物成分。实验表明,结晶质岩石的晶粒愈小,相对溶解度愈大。岩层的产状核破裂可控制岩溶作用的方向和程度,在断层发育的地方,特别是张性断裂发育的部位,结构松散,空隙大,有利于岩溶作用的增强。 喀斯特地貌的形成:存在可溶性岩石是喀斯特地貌形成的根本条件,大量的碳酸盐岩、硫酸盐岩和卤化盐岩在水化和水解作用下不断溶蚀,并进一步扩大,从而在地表和地下形成了奇特的地貌。 2.喀斯特地貌发育的理论: 喀斯特地貌的发育理论研究,近一个世纪以来被国内外研究者广泛讨论。

喀斯特地貌类型

喀斯特地貌是地下水与地表水对可溶性岩石溶蚀与沉淀,侵蚀与沉积,以及重力崩塌,塌陷、堆积等作用形成的地貌。喀斯特地貌包括: (一)地表喀斯特地貌 1、石芽与溶沟指可溶性岩石表面沟槽状溶蚀部分和沟间突起部分。溶沟是地表水沿岩石裂隙溶蚀、侵蚀而成,底部常充填泥土或碎屑。石芽为蚀余产物,热带厚层纯石灰岩上发育形体高大的石芽常高达数十米,称为石林。 2、岩溶漏斗由流水沿裂隙溶蚀而成。呈碟形或倒锥形洼地,宽数十米,深数米至10几米,底部有垂直裂隙或落水洞。 3、落水洞落水洞多分布于较陡的坡地两侧和盆地、洼地底部,也是流水沿裂隙侵蚀的产物、宽度很少超过10 m,深可达数米至数百米。重庆及川南地区称之为”天坑”,一般称竖井。 4、溶蚀洼地通常由岩溶漏斗扩大或合并而成,面积小于10 km2,具封闭性。 5、岩溶盆地与岩溶平原岩溶盆地又名坡立谷,是一种大型岩溶洼地,边缘略陡并发育峰林,底部平坦且覆盖残留红土。多分市于地壳相对稳定地区。云南砚山、罗平及贵州文顺。岩溶盆地继续扩大即形成岩溶平原,地表覆盖红土并发育孤峰残丘。广西黎塘、贵县均为典则岩溶平原。 6、峰丛、峰林与孤峰峰从是同一基座而峰顶分离的碳酸盐岩山蜂,常与洼地组合成峰丛—洼地地貌。峰林为分散碳酸盐岩山峰,通常由峰丛发展而成,但因受构造影响而形态多变,在水平岩层上多呈圆柱形或锥形,在大倾角岩层上多呈单斜式。孤峰是峰林发育晚期残存的孤立山峰,多分布于岩溶盆地底部或岩溶平原上。 (二)地下喀斯特地貌 1、溶洞与地下河地下水沿岩石裂隙或落水洞向下运动时发生溶蚀。形成各种形态的管道和洞穴,并相互沟通或合并,形成统一的地下水位,地壳上升,地下水位将随河流下切而降低,洞穴转交为干溶洞:其顶部裂隙渗出的地下水中含碳酸钙,可因温度升高.压力减小与水分蒸发而沉淀,形成自洞顶向下增长的石钟乳,自石钟乳上滴落到洞底的水中所含碳酸钙沉淀形成自下而上长的石笋。石钟乳与石笋相接则形成石柱。 2、暗湖:是与地下河相通的地下湖,可储存和调节地下水。

喀斯特地貌简介

喀斯特地貌简介 摘要:喀斯特地貌是重要的旅游资源,在中国分布广泛,其类型众多,分类标准不一,发育形成理论也有多种说法。本文从克斯特地貌的分类、发育形成理论、在中国的分布、旅游价值等方面对喀斯特地貌进行简单介绍。旨在希望更多的人对喀斯特地貌有更全面的认识与了解。 关键词:喀斯特地貌;分类;发育;分布;旅游价值 1定义 喀斯特地貌是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。除溶蚀作用以外,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。喀斯特(Krast)一词源自前南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的名称,当地称为,意为岩石裸露的地方,“喀斯特地貌”因近代喀斯特研究发轫于该地而得名[1]。 2 喀斯特地貌的分类 关于喀斯特地貌的分类,不同的角度有不同的分法 2.1按其发育演化 地表水沿灰岩内的节理面或裂隙面等发生溶蚀,形成溶沟(或溶槽),原先成层分布的石灰岩被溶沟分开成石柱或石笋;地表水沿灰岩裂缝向下渗流和溶蚀,超过100m深后形成落水洞;从落水洞下落的地下水到含水层后发生横向流动,形成溶洞;随地下洞穴的形成地表发生塌陷,塌陷的深度大面积小,称坍陷漏斗,深度小面积大则称陷塘;地下水的溶蚀与塌陷作用长期相结合地作用,形成坡立谷和天生桥;地面上升,原溶洞和地下河等被抬出地表成干谷和石林,地下水的溶蚀作用在旧日的溶洞和地下河之下继续进行。 2.2其他角度 按出露条件,喀斯特地貌可划分为:裸露型喀斯特、覆盖型喀斯特、埋藏型喀斯特这三种。 按气候带分为:热带喀斯特、亚热带喀斯特、温带喀斯特、寒带喀斯特、干旱区喀斯特五种。 按岩性分为:石灰岩喀斯特、白云岩喀斯特、石膏喀斯特、盐喀斯特四种。 按气候带分为:热带喀斯特、亚热带喀斯特、温带喀斯特、寒带喀斯特、干旱区喀斯特。[2] 3 喀斯特地貌的发育形成理论 有关喀斯特地貌发育理论研究,近一个世纪以来,国内外许多研究者展开了广泛的讨论。相继提出了“循环演化论”;“渐进演化论”;“地壳上升速度与剥蚀速度对比论”;“同时态系统演化论”;“时空演化论”等[3];下面就这些理论进行简单介绍: 3.1 喀斯特地貌的循环演化论 国外一些学者把喀斯特演化归纳为“幼、青、壮、老”四个发育时期,也就是四个发展演化阶段,并形成喀斯特地貌循环演化论。这一论点体现了事物发展的螺旋式演化规律,其演化动力主要是地壳升降运动。 3.2 喀斯特地貌的渐进演化论 20世纪六十年代以来,我国学者何宇彬[4]、张世从[5]等学者强调了新构造运动和水文网的控制作用。认为由于不同地貌的水动力条件各异,导致了喀斯特组合形态的有序分布。 3.3 喀斯特地貌的地壳上升速度与剥蚀速度对比论 该理论的主要内容是:以新构造运动的上升或下降性质为主导思想,用上升速度和剥蚀速度的均衡对比关系来解释现阶段的各种峰林喀斯特的成因,分析其演化方向和发展趋势,认为上升

主要地貌类型简介

喀斯特地貌 简介 具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称。又称岩溶地貌。水对可溶性岩石所进行的作用,以溶蚀作用为主,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。这种作用及其产生的现象统称为喀斯特。喀斯特是南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的地名,意为岩石裸露的地方。 类型和分布 喀斯特地貌分布在世界各地的可溶性岩石地区。可溶性岩石有3类:①碳酸盐类岩石(石灰岩、白云岩、泥灰岩等)。②硫酸盐类岩石(石膏、硬石膏和芒硝)。③卤盐类岩石(钾、钠、镁盐岩石等)。从热带到寒带、由大陆到海岛都有喀斯特地貌发育。中国喀斯特地貌分布广、面积大。主要分布在碳酸盐岩出露地区,面积约91-130万平方千米。其中以广西、贵州、云南和四川青海(即云贵高原)东部所占的面积最大,是世界上最大的喀斯特区之一;西藏和北方一些地区也有分布。 喀斯特地貌在碳酸盐岩地层分布区最为发育。该区岩石突露、奇峰林立,常见的地表喀斯特地貌有石芽、石林、峰林、喀斯特丘陵等喀斯特正地形,溶沟、落水洞、盲谷、干谷、喀斯特洼地等喀斯特负地形;地下喀斯特地貌有溶洞、地下河、地下湖等;以及与地表和地下密切相关联的竖井、芽洞、天生桥等喀斯特地貌。 喀斯特地貌下流水侵蚀形成的地下河。在地表常见有石芽、溶沟、石林、漏斗、落水洞、溶蚀洼地、坡立谷、盲谷、峰林等地貌形态,而地下则发育溶洞、地下河等各种洞穴系统以及洞中石钟乳、石笋、石柱、石瀑布等。 溶洞的形成是石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。石灰岩的主要成分是碳酸钙(C aCO3),在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙[Ca(HCO3)2],后者可溶于水,于是有空洞形成并逐步扩大。这种现象在南欧亚德利亚海岸的喀斯特高原上最为典型,所以常把石灰岩地区的这种地形笼统地称之喀斯特地形。 丹霞地貌 简介 现今定义为“有陡崖的陆相红层地貌称为丹霞地貌。属于红层地貌,是一种水平构造地貌。它是指红色砂岩经长期风化剥离和流水侵蚀,形成孤立的山峰和陡峭的奇岩怪石,是巨厚红色砂、砾岩层中沿垂直节理发育的各种丹霞奇峰的总称。主要发育于侏罗纪至第三纪的水平或缓倾的红色地层中,这种地貌以粤北地区韶关市内的丹霞山最为典型,所以称为丹霞地貌。

喀斯特地貌

喀斯特地貌及其在我国的情况 摘要:“喀斯特地貌”为可溶性岩在流水的溶蚀作用下形成的地貌类型,又叫岩溶地貌。我国西南地区气候湿润,降水量大,地表径流相对稳定,流水下渗作用连续,并且降水使流水得以更新和有效补充,因此分布着大量的喀斯特地貌。比较著名的桂林山水、武隆等风景区都是喀斯特地貌。 关键词:喀斯特地貌典型中国利弊 1.喀斯特地貌简介 “喀斯特”(karst)一词源于前南斯拉夫,以斯洛文尼亚的喀斯特高原命名。喀斯特地貌指可溶岩(主要是分布最广的碳酸盐岩)经以溶蚀为先导的喀斯特作用,形成地面坎坷嶙峋,地下洞穴发育的特殊地貌,如石芽、石沟、石林、溶洞、地下河等。又称岩溶地貌。水对可溶性岩石所进行的作用,统称为大喀斯特作用。它主要是溶蚀作用,还包括了流水的冲蚀、潜蚀以及坍陷等机械侵蚀过程。这种作用及其产生的现象统称为喀斯特。 地表水在运动过程中对所经过的沉积物或岩石有着重要的侵蚀作用,这里包括了水动力作用下对碎屑物搬运,水对岩石或沉积物的化学溶蚀作用,还包括了碎屑物在搬运过程中的磨蚀作用。这种地下水对碳酸盐岩侵蚀作用的结果,就形成了喀斯特地貌。因此,喀斯特地貌发育的地区,往往奇峰林立,地表水系缺乏,而地下水系比较发育。 (图1 喀斯特地貌)

溶洞的形成是石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。石灰岩的主要成分是碳酸钙(CaCO3),当水中含有CO2时,或者PH值显酸性时,发生化学反应生成碳酸氢钙[Ca(HCO3)2],碳酸氢钙溶于水之后,形成空洞,并逐步扩大。 按其发育演化,喀斯特地形可分出以下6种。 1)地表水沿灰岩内的节理面或裂隙面等发生溶蚀,形成溶沟(或溶槽),原先成层分布的石灰岩被溶沟分开成石柱或石笋. 2)地表水沿灰岩裂缝向下渗流和溶蚀,超过100m深后形成落水洞。 3)从落水洞下落的地下水到含水层后发生横向流动,形成溶洞。 4)随地下洞穴的形成地表发生塌陷,塌陷的深度大面积小,称坍陷漏斗,深度小面积大则称陷塘。 5)地下水的溶蚀与塌陷作用长期相结合地作用,形成坡立谷和天生桥。 6)地面上升,原溶洞和地下河等被抬出地表成干谷和石林,地下水的溶蚀作用在旧日的溶洞和地下河之下继续进行。 2.几种典型的喀斯特地貌 1)石林 高温多雨 的热带气候条 件下,厚层质 纯的碳酸盐岩 地层中发育的 形体高大的沟 间耸岩。多数 学者认为它是 热带石芽的一 种特殊形态。 石林之间有很 深的溶沟,沟 坡垂直,坡壁上(图2 路南石林) 有平行垂直凹槽,以中国云南的路南石林最为典型,相对高一般20米左右,大

岩溶地貌的分类

岩溶地貌的分类 地表岩溶地貌 在地表岩溶作用过程中,可形成一系列独特的地貌,主要地貌形态有: 1、石芽与溶沟地表水沿可溶蚀岩石的节理裂隙进行溶蚀与侵蚀,形成纵横交错的凹槽称为溶沟,凹槽之间残存的突起岩石称为石芽。溶沟与石芽的相对高差一般不超过 3m,是地表岩溶化初期阶段的产物,也见于其他岩溶形态表面。地表大片石芽溶沟丛生称溶蚀原野。 2、石林与岩溶漏斗 石林是由密集林立的锥柱状、锥状、塔状岩体组成的地貌景观。期间多为溶蚀裂隙,隙窄而直,坡壁上部有平行的溶沟,以云南的路南石林最为典型。一般认为它是土壤水沿质纯厚层缓褶皱石灰岩表面及节理裂隙溶蚀产生的,是由石芽进一步发展而成的。 岩溶漏斗是呈碟状或倒锥状的封闭洼地。直径一般在几米到百米,深几米到十几米,常成群出现,是岩溶区的特征性形态之一。 石林与漏斗大致形成于同一个岩溶发展阶段。 3、峰林、峰丛与溶蚀洼地 峰林是成群分布的山体基部分离的石灰岩山蜂群,峰体相对高差100—200米,坡度很陡,一般在45度以上。峰林的分布常与地质构造有关。我国广西的桂林、阳朔,贵州的安顺、独山、邱北等地均发育有典型的峰林地貌。 峰丛是一种山峰基部相连的峰林,峰与峰之间常形成“U”形的马鞍地形。与峰林的主要区别是峰丛山峰间基部相连的高度比例大于上部分开部分,而峰林则相反。峰丛之间常发育溶蚀洼地、漏斗及落水洞。峰丛主要分布在广西西部及西北部与云贵高原的边缘部分。 溶蚀洼地是与峰丛、峰林同时期形成的一种负地貌类型。平面形态为圆形或椭圆形,长轴多沿构造线而发育。溶蚀洼地与漏斗的主要区别在于,前者规模较大,底部较平坦,其内可发育溶蚀漏斗,并覆盖有溶蚀残余物,可以耕种;后者多为不规则的圆形,底部平坦面积小。溶蚀洼地常与峰丛共生,构成峰丛-洼地组合形态,在我国的广西西北部和云贵高原的斜坡地带常可见到。 4、孤峰与溶蚀平原 孤峰(也称残丘)是兀立在溶蚀平原或盆地上的孤立灰岩山峰。孤峰进一步遭受溶蚀、侵蚀,当其相对高度更小,仅有十数米时,被称为石丘。 溶蚀平原(也称坡立谷)是指比溶蚀洼地更为宽广的地面平坦的溶蚀地形。底部平坦,覆盖着溶蚀残余的红土,有的地方还覆盖着冲积层,局部散布着炎热能够孤峰和石丘。我国广西的黎塘、贵县等地区的溶蚀平原最为典型。 5、盲谷、断头河与干谷在岩溶区,有的河流突然终止于石灰岩壁,有时又会从岩壁的另一侧流出。前方没有出口的河流称为盲谷;而由岩壁下流出或由地下河补给的地表河流。则称为断头河。地表河因水流转入地下,所遗留的高于地下水位的干涸河道称为干谷。断续的地表河、盲谷、湖沼和干谷组成岩溶区地表特有的水系。 6、落水洞与竖井落水洞是消泄地表水的近于垂直的或倾斜的洞穴,常作为连通地表水与地下河的通道,是流水沿垂直裂隙进行溶蚀、侵蚀作用并伴有塌陷而形成。落水洞进一步发展,崩塌作用加剧,就可形成一种垂向深井,称之为竖井。竖井也可由洞穴顶板塌陷而成。有时竖井可以看到暗河的水面。 地下岩溶地貌 地下岩溶地貌主要是溶洞河和地下河。

中国南方喀斯特地貌总结

中国南方喀斯特地貌总结 中国南方喀斯特地貌世界遗产地由云南石林的剑状、柱状和塔状喀斯特、贵州荔波的森林喀斯特、重庆武隆的以天生桥、地缝、天洞为代表的立体喀斯特共同组成,于2007年6月27日在第31届世界遗产大会上被评选为世界自然遗产并获得全票通过。世遗专家组在对其进行全面实地评估后认为,“中国南方喀斯特”拥有独特的喀斯特地貌、完整的喀斯特生态系统、丰富的生物多样性、独特的自然景观和演化进程。 一、云南石林喀斯特 (一)组成 云南石林世界地质公园所属有八大景区:石林同景区,黑松岩(乃古石林)风景区,飞龙瀑(大叠水)风景区,长湖风景区,月湖风景区,芝云洞风景区,奇风洞风景区,仙女湖风景区。其中已经开发为游览区的景区是:石林风景区,黑松岩(乃古石林)风景区,飞龙瀑(大叠水)风景区,长湖风景区。 (二)特点 云南石林地处滇东高原腹地,位于石林彝族自治县境内,距云南省昆明市70余公里。石林冬无严寒、夏无酷暑,四季如春,是一个集自然风光、民族风情、休闲度假、科学考察为一体的著名大型综合旅游区。石林喀斯特景观以“雄、奇、险、秀、幽、奥、旷”著称,具有世界上最奇特的喀斯特地貌(岩溶地貌)景观,在世界地学界享有盛誉。总面积达1100平方公里,保护区为350平方公里。

地表峰林奇布,主要为高大巨型石芽群景观,大部分灰岩山峰分布在河谷两侧,各种形态的石峰似人似物,形态逼真、栩栩如生,全国35片石林中本省有:路南大、小石林、乃古石林、和莫村石林、石板哨石林、天生桥等20片石林足见本省石林分布面积之广;溶洞景观有:玉溪溶洞,建水燕子洞,九乡溶洞等。 二、贵州荔波喀斯特 (一)组成 茂兰国家级喀斯特森林自然保护区,由贵州荔波水上森林喀斯特森林区、甲良镇洞庭五针松保证点及小七孔喀斯特森林科学游览区三部分组成。 (二)特点 荔波喀斯特最醒目的景观是锥状喀斯特,最典型的类型是峰丛喀斯特和峰林喀斯特。作为世界遗产提名地,荔波喀斯特满足了世界自然遗产的多个标准。峰丛景观与峰林景观呈有序排列,展示了相互地貌演化与递变;具有特殊的喀斯特森林生态系统与显著的生物多样性,包含众多特有和濒危动植物及其栖息地;代表了大陆型热带-亚热带锥状喀斯特的地质演化和生物生态过程,是研究裸露型锥状喀斯特发育区喀斯特森林植被的自然“本底”及森林生态系统结构、功能、平衡的理想地和天然试验场所;区内90%的人口是少数民族,文化底蕴丰富,其中主要是水族、瑶族和布依族等少数民族文化。人与自然的和谐荔波茂兰,是至今保存着的世界上面积最大的喀斯特原始森林。茂兰国家级自然保护区的生物多样性茂兰国家级自然保护区地处云贵高原向广西丘陵盆地过 渡的斜坡地带上,因地处中亚热带南缘,加之喀斯特地貌生境复杂多样,森林生态空

主要地貌类型

喀斯特地貌 简介具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称。又称岩溶地貌。水对可溶性岩石所进行的作用,以溶蚀作用为主,还包括流水的冲蚀、 潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。这种作用及其产生的现象统称为喀斯特。 类型和分布喀斯特地貌分布在世界各地的可溶性岩石地区。中国喀斯特地貌分布广、面积大。广西、贵州、云南和四川青海(即云贵高原)东部所占的面积最大,是世界上最大的喀斯特区之一;西藏和北方一些地区也有分布。常见的地表喀斯特地貌有石芽、石林、峰林、喀斯特丘陵等喀斯特正地形,地下喀斯特地貌有溶洞、地下河、地下湖等;以及与地表和地下密切相关联的竖井、芽洞、天生桥等喀斯特地貌。喀斯特地貌下流水侵蚀形成的地下河。石灰岩地区的这种地形笼统地称之喀斯特地形。 丹霞地貌 简介现今定义为“有陡崖的陆相红层地貌称为丹霞地貌。属于红层地貌,是一种水平构造地貌。它是指红色砂岩经长期风化剥离和流水侵蚀,形成孤立的山峰和陡峭的奇岩怪石,是巨厚红色砂、砾岩层中沿垂直节理发育的各种丹霞奇峰的总称。 中国的丹霞地貌广泛分布在热带、亚热带湿润区,温带湿润-半湿润区、半干旱-干旱区和青藏高原高寒区。 丹霞地貌最突出的物点是“赤壁丹崖”广泛发育 黄土地貌 发育在黄土地层(包括黄土状土)中的地形。 中国是世界上黄土分布最广、厚度最大的国家,其中以黄土高原地区最为集中,占中国黄土面积的%,一般厚 50~200 米,发育了世界上最典型的黄土地貌。 地貌特征与类型典型的黄土地貌有以下特征:①沟谷众多、地面破碎。中国黄土高原素有“千沟万壑”之称。 ②侵蚀方式独特、过程迅速。黄土地貌的侵蚀外营力有水力、风力、重力和人为作用。③沟道流域内有多级地形面。 成因和过程黄土地貌是黄土堆积过程中遭受强烈侵蚀的产物。风是黄土堆积的主要动力,侵蚀以流水作用为主。黄土塬、梁、峁等地貌类型主要由堆积作用形成;各种沟谷则是强烈侵蚀的结果。 冰川地貌 分布由冰川作用塑造的地貌。 现代冰川作用区的冰体部分按形态分为:①大陆冰盖。如南极冰盖和格陵兰冰盖;②冰帽。③山地冰川。 风蚀地貌 概念与类型风蚀地貌是风力吹蚀、磨蚀地表物质所形成的地表形态。 3 风蚀地貌的主要类型有:①风蚀石窝。陡峭的迎风岩壁上风蚀形成的圆形或不规则椭圆形的小洞穴和凹坑。②风蚀蘑菇。孤立突起的岩石经风蚀作用而成的蘑菇状岩体,又称石蘑菇、风蘑菇。③雅丹地貌。河湖和土状④风蚀城堡。⑤风蚀垅岗。⑥风蚀谷。⑦风蚀洼地。 分布风蚀地貌在中国主要分布在西北地区。 火山地貌 由地壳内部岩浆喷出堆积成的山体形态。

喀斯特

喀斯特

喀斯特地貌分析管理学院0911地理科学2009113131 刘丽华 目录:1、定义 2、成因原理 3、发展阶段与历史研究意义 4、地貌分类与地形分类 5、我国分布与地貌景观 6、世界分布 7、中国喀斯特地貌的地带性分布特性与开发利用 8、中国岩溶地区的环境问题 一、喀斯特地貌科技名词定义 中文名称:喀斯特地貌英文名称:karstlandform;karst physiognomy 定义1:可溶性岩经受水流溶蚀、侵蚀以及岩体重力崩落、坍陷等作用过程,形成于地表和地下各种侵蚀和堆积物体形态的总称。所属学科:地理学(一级学科);地貌学(二级学科)定义2:地下水与地表水对可溶性岩石溶蚀与沉淀、侵蚀与沉积,以及重力崩塌、塌陷、堆积等作用形成的地貌。所属学科:资源科技(一级学科);资源地学(二级学科) 喀斯特地貌(karst landform)是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。除溶蚀作用以外,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。喀斯特(Krast)一词源自前南斯

拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的名称,当地称为,意为岩石裸露的地方,“喀斯特地貌”因近代喀斯特研究发轫于该地而得名。 二、世界分布成因原理 喀斯特地貌斯特地貌形成是石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。石灰岩的主要成分是碳酸钙(CaCO3),在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙[Ca(HCO3)2],后者可溶于水,于是空洞形成并逐步扩大。这种现象在南欧亚德利亚海岸的喀斯特高原上最为典型,所以常把石灰岩地区的这种地形笼统地称之喀斯特地貌。 形成条件 可溶性岩石喀斯特地貌岩石 可溶性岩石喀斯特地貌形成的根本条件,我国西南地区之所以喀斯特地貌分布广泛,最主要的是这里有其发育的主体。大量的碳酸盐岩、硫酸盐岩和卤化盐岩在流水的不断溶蚀作用下,在地表和地下形成了各种奇特的喀斯特景观。从溶解度上看,卤化盐岩>硫酸盐岩> 碳酸盐岩;由于碳酸盐岩种类较多,其各类岩石溶解度随着难溶性杂质的多少而定,石灰岩> 白云岩> 泥灰岩。从岩石结构分析,结晶质岩石晶粒愈大溶解度愈

高考地理之喀斯特地貌

高考地理之喀斯特地貌 具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称。又称岩溶地貌。 水对可溶性岩石所进行的作用,统称为喀斯特作用。它以溶蚀作用为主,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。 这种作用及其产生的现象统称为喀斯特。 喀斯特是南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的地名,当地称为Kras,意为岩石裸露的地方。近代喀斯特研究发轫于该地而得名。喀斯特地貌分布在世界各地的可溶性岩石地区。可溶性岩石有3类: ①碳酸盐类岩石(石灰岩、白云岩、泥灰岩等)。 ②硫酸盐类岩石(石膏、硬石膏和芒硝)。 ③卤盐类岩石(钾、钠、镁盐岩石等)。 总面积达51×106平方千米,占地球总面积的10%。从热带到寒带、由大陆到海岛都有喀斯特地貌发育。 较著名的区域有中国广西、云南和贵州等省(区),越南北部。 南斯拉夫狄那里克阿尔卑斯山区,意大利和奥地利交界的阿尔卑斯山区,法国中央高原,俄罗斯乌拉尔山,澳大利亚南部,美国肯塔基和印第安纳州,古巴及牙买加等地。 中国喀斯特地貌分布广、面积大。 主要分布在碳酸盐岩出露地区,面积约91~130万平方千米。 其中以广西、贵州和云南东部所占的面积最大,是世界上最大的喀斯特区之一;西藏和北方一些地区也有分布。

喀斯特可划分许多不同的类型。 按出露条件分为:裸露型喀斯特、覆盖型喀斯特、埋藏型喀斯特。 按气候带分为:热带喀斯特、亚热带喀斯特、温带喀斯特、寒带喀斯特、干旱区喀斯特。 按岩性分为:石灰岩喀斯特、白云岩喀斯特、石膏喀斯特、盐喀斯特。此外,还有按海拔高度、发育程度、水文特征、形成时期等不同的划分等。 由其他不同成因而产生形态上类似喀斯特的现象,统称为假喀斯特,包括碎屑喀斯特、黄土和粘土喀斯特、热融喀斯特和火山岩区的熔岩喀斯特等。 它们不是由可溶性岩石所构成,在本质上不同于喀斯特。 喀斯特地貌在碳酸盐岩地层分布区最为发育。 该区岩石突露、奇峰林立,常见的地表喀斯特地貌有石芽、石林、峰林、喀斯特丘陵等喀斯特正地形,溶沟、落水洞、盲谷、干谷、喀斯特洼地等喀斯特负地形; 地下喀斯特地貌有溶洞、地下河、地下湖等;以及与地表和地下密切相关联的竖井、芽洞、天生桥等喀斯特地貌。 喀斯特研究在理论和生产实践上都有重要意义。 喀斯特地区有许多不利于生产的因素,需要克服和预防,也有大量有利于生产的因素可以开发利用。 喀斯特矿泉、温泉富含有益元素和气体,有医疗价值。 喀斯特洞穴和古喀斯特面上各种沉积矿产较为丰富,古喀斯特潜山是

岩溶地貌的形成条件

岩溶地貌的形成条件 学号:09440230xx (四川大学工商管理学院) 摘要:再演溶地区,水与岩石是构成岩溶作用的一对矛盾。就岩石而言,首先,必须是可溶的,否则水就不可能进行溶蚀,岩溶作用也就无从发生。其次,岩石必须是透水的,当岩溶具有透水性时,地表水才能渗透入地下并转化为地下水,这样,地下水才能起主导作用,形成作为岩溶标志的地下溶洞。就水而言,首先水具有溶蚀力,如果水没有溶蚀力,熔岩作用就很难进行,熔岩地貌也就无法形成。净水的溶蚀力是微弱的,担当水中含有CO2时,其溶蚀力就会增大,对碳酸盐类的可溶性岩石(石灰岩、白云岩等)才能才生溶蚀作用。其次,水必须是流动的,因为停滞的水很快就会变成饱和溶液,因而失去溶蚀力,岩溶作用就会停止,岩溶地貌也就得不到发育。因此,岩溶的可溶性、透水性,水的溶蚀性、流动性,就成为岩溶作用的基本条件。 关键词:岩溶作用透水性可溶性流动性溶蚀力 1 前言 岩溶,原称喀斯特。喀斯特原是南斯拉夫西北部沿海一带碳酸盐岩高原的地名。那里发育着各种碳酸盐岩地形。十九世纪末,南斯拉夫学者斯威治研究了喀斯特高原的奇特地貌,并把这种地貌叫做喀斯特。以后,就借用喀斯特这个地名来称呼碳酸盐岩地区一系列特殊的地貌过程和水文现象。这样,喀斯特一词便一直成为世界各国所通用的专有术语。 岩溶地区的许多特征,不仅在碳酸盐岩地区存在,而且在其他可溶性岩石地区,如白云岩、石膏、岩盐等分布的地区也可见到。不过由于石灰岩的分布广泛,所以岩溶地貌主要还是分布在石灰岩地区。 凡是以地下水为主、地表水为辅,以化学过程(溶解于沉淀)为主、机械过程(流水侵蚀和沉积、重力崩塌和堆积)为辅的对可溶性岩石的破坏和改造作用都叫岩溶作用。这种作用所造成的地表形态和地下形态就叫岩溶地貌岩溶作用及其所产生的水文现象和地貌现象统称岩溶。 发生在石灰岩、白云岩、石膏、岩盐等可溶性岩石中的岩溶叫真岩溶。另外,在碎屑岩(角砾岩、砂岩等)冻土和黄土地区,也存在着类似岩溶的现象。但这些发生在非可溶性岩中的类似岩溶的现象,都成为假岩溶。 岩溶地貌在我国分布非常广泛。广西的桂林山水、云南的路南石林,接闻名于世。这些奇异的景观都是法语在碳酸盐岩地区的。由此可见,岩溶的研究在我国具有十分重要的意义(参考文献《自然地理学》杨达源编)。

人教版(2019)必修第一册地理:4.1 常见地貌类型 学案设计

常见地貌类型 【学习目标】 1.学会利用景观图和示意图来说明不同地貌特征及分布。 2.通过实验、野外考察等方式判断地貌类型,并分析其成因。 3.形成对地表形态的科学认识,理解事物的普遍联系性。 【学习重点】 通过野外观察或运用视频、图像,识别常见地貌类型,说明其景观主要特点。 【学习难点】 通过野外观察或运用视频、图像,识别常见地貌类型,说明其景观主要特点。 【学习过程】 一、知识体系导引 二、新知学习 知识点一:喀斯特地貌 1.概念 组成地壳的岩石有一部分是可溶性岩石,如石灰岩等。在适当条件下,这类岩石的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,从而在地表和地下形成形态各异的地貌,统称为喀斯特地貌。我国的广西、贵州、云南等地喀斯特地貌最为典型,分布最为广泛。 2.地貌类型及特征 (1)地表喀斯特地貌主要有溶沟、洼地、峰林等溶沟呈长条形或网格状,地面高低不平,崎岖难行。溶沟进一步发展,可形成面积较大的洼地。洼地边缘残留的岩体,常常呈锥状耸立,构成峰丛、峰林。峰林可演变为孤峰,以至残丘。

(2)地下喀斯特地貌以溶洞为主。溶洞顶部常见向下发育的石钟乳、石幔或石帘;底部常见向上发育的石笋。石钟乳和石笋连接起来就形成石柱。 知识链接: 石灰岩主要成分CaCO3,受CO2水溶液的影响被溶解 CaCO3+CO2+H2O===Ca(HCO3)2 学法指导: 1.河流左岸、右岸的确定: 面朝河流流向方向,左手边为左岸,右手边为右岸。 2.河口三角洲沉积物颗粒分布: 思考:我国北方地区也有大面积喀斯特地貌分布吗?为什么? 提示:我国北方地区降水较少,主要属于半湿润、半干旱和干旱地区,水文条件及生物条件较差,故科斯特地貌发育很不充分。 知识点二:河流地貌 1.上游地区 一般流经山区或高原。由于水流不断侵蚀河谷岩石,使河谷两岸岩石崩解,形成深而陡的V形河谷,河谷岸壁较陡,谷底狭窄,河床底部起伏不平。 2.中、下游地区 河流中游大多位于山区和平原交界的山前丘陵和平原地区,下游多位于平原地区。河流中、下游多发育冲积平原,河谷呈宽而浅的槽形。 3.河口地区 在河流入海或入湖处,泥沙淤积,多发育三角洲。三角洲和冲积平原地势低平,组成物颗粒较细,适合农耕。

典型喀斯特地貌在我国分布的基本状况

典型喀斯特地貌在我国分布的基本状况 【摘要】 我国西南地区气候湿润,降雨丰沛,流水作用显著,并且存在大量的可溶性岩石,因此,这一地区是喀斯特地貌广为分布的地区。而且这一地区的很多美丽的自然景观都是建立在这种特殊的地貌类型基础之上的。“喀斯特”原指南斯拉夫西北部的一个大量分布石灰岩的高原,后来南斯拉夫学者司维治对这里的奇特地貌进行了研究,详细提出了这一地貌类型,因此称这种可溶性岩在流水的溶蚀作用下形成的地貌类型为“喀斯特地貌”,又叫岩溶地貌。其实,我国很早就记录了这一类型的地貌,《徐霞客游记》就十分详细阐述了喀斯特地貌在我国的分布、类型、形成原因等。 【关键词】喀斯特地貌可溶性岩溶蚀作用径流 【喀斯特地貌形成的条件】 ㈠有大量的可溶性岩石存在 可溶性岩石是喀斯特地貌形成的根本条件,我国西南地区之所以喀斯特地貌分布广泛,最主要的是这里有其发育的主体。大量的碳酸盐岩、硫酸盐岩和卤化盐岩在流水的不断溶蚀作用下,在地表和地下形成了各种奇特的喀斯特景观。从溶解度上看,卤化盐岩>硫酸盐岩> 碳酸盐岩;由于碳酸盐岩种类较多,其各类岩石溶解度随着难溶性杂质的多少而定,石灰岩> 白云岩> 泥灰岩。从岩石结构分析,结晶质岩石晶粒愈大溶解度愈小;等粒岩比不等粒岩溶解度要小。 ㈡岩石要具有一定的透水性 岩石具有一定的孔隙和裂隙,它们是流动水下渗的主要渠道。岩石裂隙越大,岩石的透水性越强,岩溶作用越显著。在溶洞中,岩溶作用愈强烈,溶洞越大,地下管道越多,喀斯特地貌发育越完整,并且形成一个不断扩大的循环网。 ㈢流水的动力作用 1.流水的溶蚀作用 水的溶蚀能力来源于二氧化碳(CO 2)与水结合形成的碳酸(H 2 CO 3 ),二氧化 碳是喀斯特地貌形成的功臣,水中的二氧化碳主要来自大气流动、有机物在水中的腐蚀和矿物风化。下面几个化学方程式反映了岩溶作用的进行: H 2O + CO 2 H 2 CO 3 ;(第一步:形成碳酸) H 2CO 3 H++ HCO 3 -;(第二步:碳酸离解生成H+) H+ + CaCO 3HCO 3 -+ Ca2+(第三步:H+与CaCO 3 反应生成HCO 3 -,从而使 CaCO 3 溶解) 这几步反应在大自然间是十分复杂的过程,因为温度,气压,生物,土壤 等许多自然条件制约着反应的进行,并且这些反应都是可逆的,水中的二氧化碳 增多,反应向右进行,就有利于CaCO 3 的分解;岩溶作用进行就比较容易,反之 则不利于岩溶作用。 2.流水的流动作用 流动的水溶蚀性更强烈一些,这是为什么?因为水中的二氧化碳需要得到 及时的补充,水的溶蚀作用才能顺利进行,水的溶蚀能力才得以巩固加强。同时,流动的水带动河底砂砾对岩石进行机械侵蚀,这样更有利于岩溶作用的深入。 ㈣气候的影响 我国西南地区气候湿润,降水量大,地表径流相对稳定,流水下渗作用连续,并且降水使流水得以更新和有效补充。因此岩溶作用得以延续进行。

人教版(2019)4.1常见地貌类型学案

第四章第一节常见地貌类型学案 【核心素养目标】: 1、通过视频,图片识别喀斯特地貌、河流地貌,增强地理实践力。【地理实践力】 2、能分析描述喀斯特地貌和河流地貌在不同区域的地貌形态特征。【区域认知】 3、能说明喀斯特地貌和河流地貌对人类生产生活的影响。【综合思维】 4、通过观察不同优美的自然地貌景观类型,树立科学美的观念。【人地协调观】【基础·图图是道】 一、喀斯特地貌: 1、概念:岩石在适当条件下,物质溶于水并被带走,或重新,从而在和形成形态各异的地貌。 2、典型分布区域:、、等地。 3、喀斯特地貌的类型: 地表: ③二、河流地貌: 1、概念:河流地貌是河流作用于地球表面所形成的各种地貌形态的总称。 包括“V”形谷等河流侵蚀地貌和冲积平原、三角洲等河流堆积地貌。 山区

【拓展·放眼视野】 1、喀斯特作用中的溶蚀和沉积作用的化学方程式: ①CO2+H2O+CaCO3Ca(HCO3)2②Ca(HCO3)2CO2↑+H2O+CaCO3↓ 2、地下河:石灰岩地区地下水沿裂隙溶蚀而成的地下水汇集和排泄的通道。 3、喀斯特地貌形成的适当条件: 【探究·胸有丘壑】 读图,回答下列问题。(14分) (1)分析图中从出山口往湖沼方向沉积物变化的一般特点及成因。(8分) (2)该区域冲积扇上古村落较多,试分析原因。(6分) 【小结·】 【练习·放眼山河】 读石林地貌发育过程示意图,完成1~2题。 1.石林地貌常见于()A.云南省B.陕西省C.辽宁省D.江苏省2.图中地貌的演变顺序是() A.甲—乙—丙B.乙—丙—甲C.丙—甲—乙D.丙—乙—甲 云南省是我国喀斯特地貌分布广泛的省级行政区之一。据此回答3~4题。3.喀斯特地貌发育过程对当地地理环境产生的影响是() A.地表水资源变丰富B.地形变得更加平坦 C.交通运输建设便利D.旅游景观更加独特 4.喀斯特地貌对农业生产的影响主要表现为() ①易导致水土流失,土层薄②可耕地面积小,不利于农业机械化发展 ③岩层渗水性强,土壤持水性好,有利于农作物生长 ④土层疏松,钙磷等矿物养分丰富,适合农作物生长 A.①②B.②③C.③④D .①④ 读河流地貌示意图,回答5~6题。5.图中①②③处对应的地貌类型分别为() A.冲积扇、三角洲、冲积平原 B.冲积平原、三角洲、冲积扇 C.三角洲、冲积扇、冲积平原 D.冲积扇、冲积平原、三角洲 6.与冲积扇相比,三角洲地区() ①地形平坦,汊流较少②海浪作用明显 ③土壤肥沃,气候温和④多沙洲、沙岛发育 A.①③B.②④C.②③D.①④

岩溶地貌

4.6岩溶地貌 岩溶又称喀斯特(karst),是由于地表水和地下水活动所引起的可溶性岩石溶蚀作用,以及由于这种作用所形成的各种地表和地下溶蚀现象的总称。 在可溶性岩石地区,地下水和地表水对可溶岩进行化学溶蚀作用、机械侵蚀作用以及与之伴生的迁移、堆积作用,总称为岩溶作用。在岩溶作用下所产生的地貌形态,称为岩溶地貌。 4.6.1 岩溶地貌的形态与类型 1.岩溶地貌的形态 岩石分布地区,溶蚀作用在地表和地下形成了一系列溶蚀现象,称为岩溶的形态。岩溶形态可分为地表岩溶形态和地下岩溶形态。地表岩溶形态有溶沟(槽)、石芽、漏斗、溶蚀洼地、坡立谷、溶蚀平原等。地下岩溶形态有落水洞(井)、溶洞、暗河、钟乳石等(图4-11)。 ①溶沟(槽)、石芽和石林 溶沟、溶槽是微小的地形形态,它是地表水沿地表岩石低洼处或沿节理溶蚀和冲刷,在可溶性岩石表面形成的沟槽称溶沟。溶沟溶槽将地表刻切成参差状,起伏不平,其宽深可由数十厘米至数米不等。当沟槽继续发展,以致各沟槽互相沟通,在地表上残留下一些石笋状的岩柱。这种岩柱称为石芽。石芽一般高1~2m,多沿节理有规则排列。如果溶沟继续向下溶蚀,石芽逐渐高大,沟坡近于直立,且发育成群,远观像石芽林,称为石林。如云南石林。 ②溶蚀洼地和坡立谷 由溶蚀作用为主形成的一种封闭、半封闭洼地称为溶蚀洼地。溶蚀洼地多由地面漏斗群不断扩大汇合而成,平面上呈圆形或椭圆形,面积由数十平方米至数万平方米。溶蚀洼地周围常有溶蚀残丘、峰丛、峰林,底部有漏斗和落水洞。 坡立谷是一种大型封闭洼地,也称溶蚀盆地。面积由数平方千米至数百平方千米,进一步发展则成溶蚀平原。坡立谷谷底平坦,常有较厚的第四纪沉积物,谷周为陡峻斜坡,谷内有岩溶泉水形成的地表流水至落水洞又降至地下,故谷内常有沼泽、湿地或小型湖泊。底部经常有残积洪积层或河流冲积层覆盖。 ③漏斗及落水洞