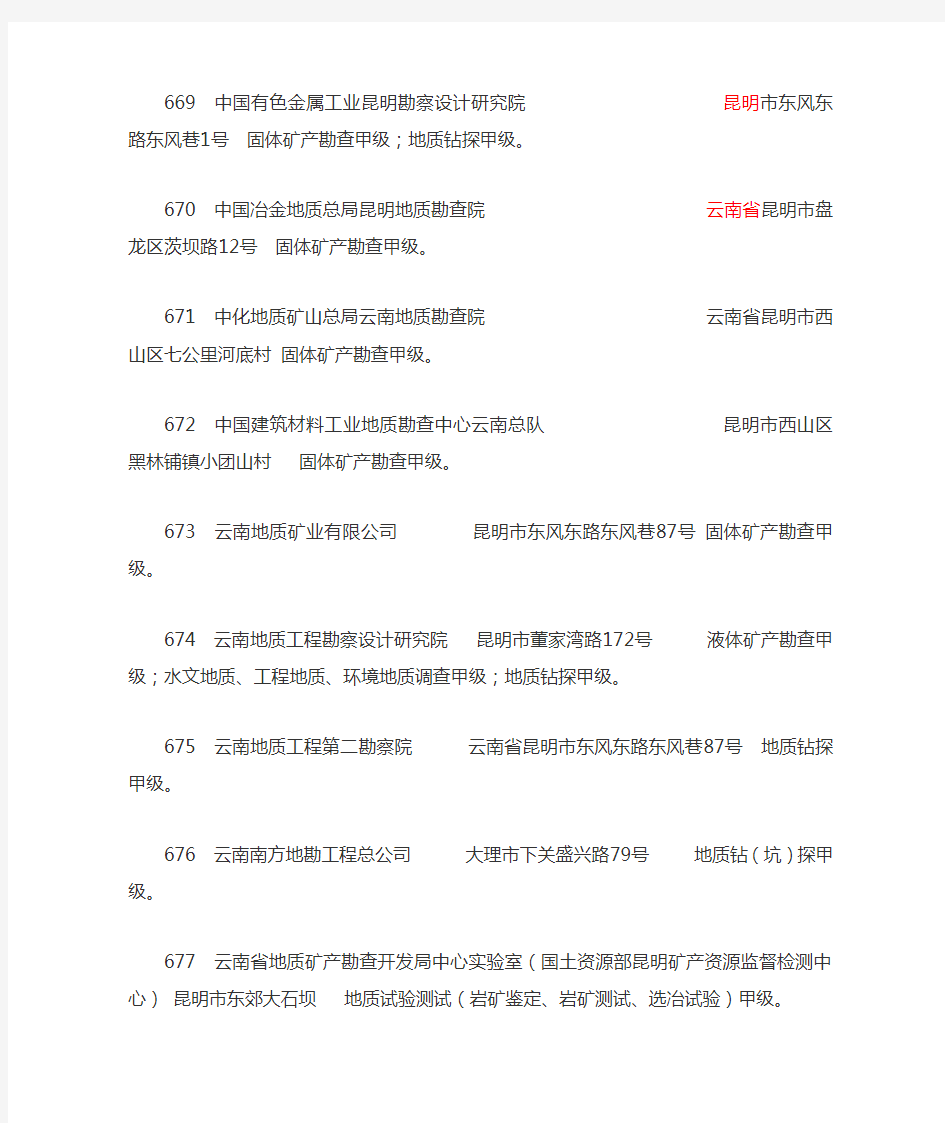

云南甲级地质单位

669 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院昆明市东风东路东风巷1号固体矿产勘查甲级;地质钻探甲级。

670 中国冶金地质总局昆明地质勘查院云南省昆明市盘龙区茨坝路12号固体矿产勘查甲级。

671 中化地质矿山总局云南地质勘查院云南省昆明市西山区七公里河底村固体矿产勘查甲级。

672 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队昆明市西山区黑林铺镇小团山村固体矿产勘查甲级。

673 云南地质矿业有限公司昆明市东风东路东风巷87号固体矿产勘查甲级。674 云南地质工程勘察设计研究院昆明市董家湾路172号液体矿产勘查甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查甲级;地质钻探甲级。

675 云南地质工程第二勘察院云南省昆明市东风东路东风巷87号地质钻探甲级。676 云南南方地勘工程总公司大理市下关盛兴路79号地质钻(坑)探甲级。677 云南省地质矿产勘查开发局中心实验室(国土资源部昆明矿产资源监督检测中心)昆明市东郊大石坝地质试验测试(岩矿鉴定、岩矿测试、选冶试验)甲级。

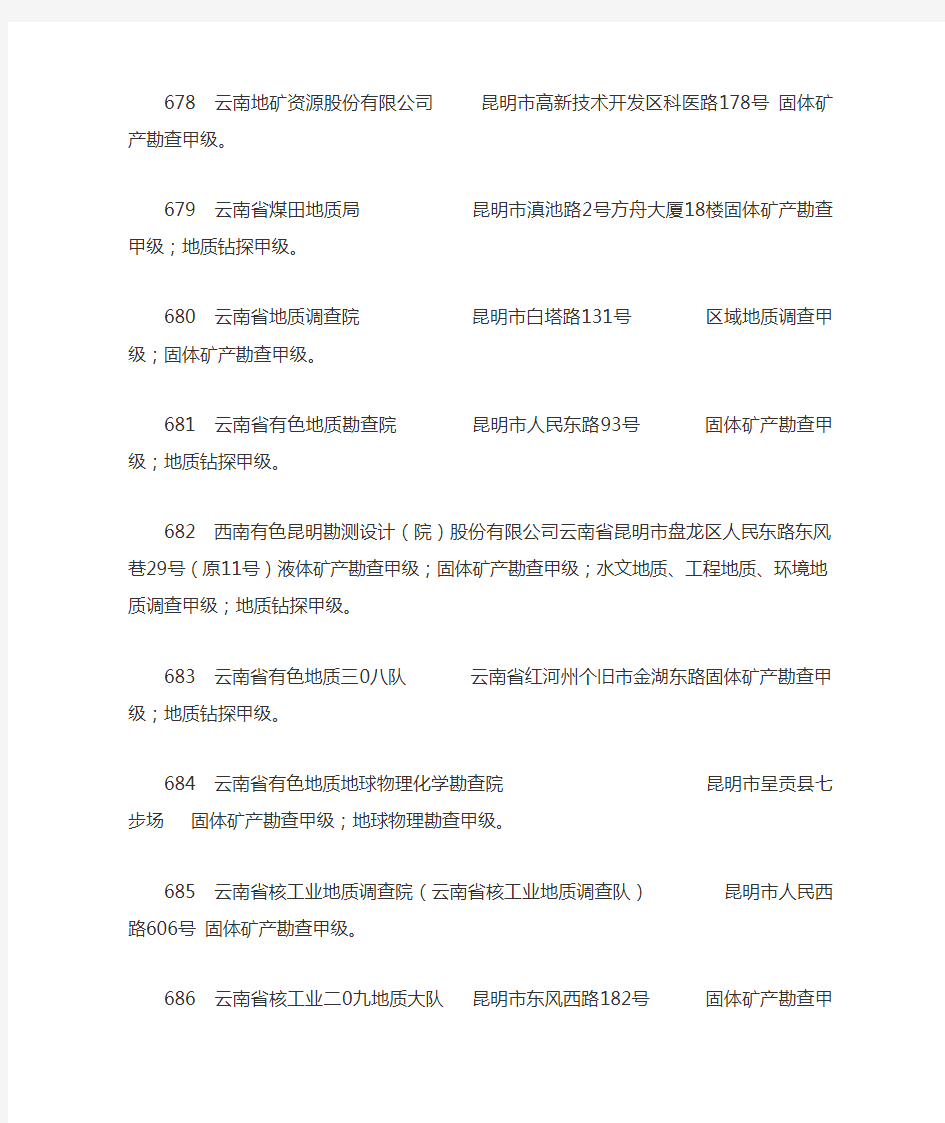

678 云南地矿资源股份有限公司昆明市高新技术开发区科医路178号固体矿产勘查甲级。

679 云南省煤田地质局昆明市滇池路2号方舟大厦18楼固体矿产勘查甲级;地质钻探甲级。

680 云南省地质调查院昆明市白塔路131号区域地质调查甲级;固体矿产勘查甲级。

681 云南省有色地质勘查院昆明市人民东路93号固体矿产勘查甲级;地质钻探甲级。

682 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司云南省昆明市盘龙区人民东路东风巷29号(原11号)液体矿产勘查甲级;固体矿产勘查甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查甲级;地质钻探甲级。

683 云南省有色地质三0八队云南省红河州个旧市金湖东路固体矿产勘查甲级;地质钻探甲级。

684 云南省有色地质地球物理化学勘查院昆明市呈贡县七步场固体矿产勘查甲级;地球物理勘查甲级。

685 云南省核工业地质调查院(云南省核工业地质调查队)昆明市人民西路606号固体矿产勘查甲级。

686 云南省核工业二0九地质大队昆明市东风西路182号固体矿产勘查甲级。687 云南华西矿产资源有限公司昆明市东风东路东风巷87号附楼固体矿产勘查甲级。

688 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司昆明市人民东路92号昆明轻工招待所6楼固体矿产勘查甲级。

689 云南省地质环境监测总站昆明市人民东路王大桥液体矿产勘查甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查甲级。

690 云南省地质工程勘察总公司昆明市东风东路东风巷87号地质钻(坑)探甲级。691 云南物探矿业有限公司昆明市二环西路398号高新科技信息中心主楼9-3号固体矿产勘查甲级;地球物理勘查甲级。

692 云南地矿总公司(集团)昆明市白塔路131号固体矿产勘查甲级。693 云南省地质矿产勘查院昆明市东风东路东风巷87号区域地质调查甲级。

贵州地质概况word版

贵州地质概况 贵州位于华南板块,跨上扬子陆块、江南造山带和右江造山带3个次级大地构造单元。由于漫长地质历史岁月壳幔作用和板块运动,发生了多种地质事件,铸就了贵州复杂纷繁的地质图像,并以“沉积岩王国”、“古生物宝库”著称于世。具有地层发育齐全、碳酸盐岩广布、沉积类型多样、古生物化石丰富、岩浆活动微弱、变质作用单一、薄皮构造典型、地壳相对稳定等特点。 (1)地层 本省出露地层为中元古界蓟县系至新生界第四系,厚约30000m。地层的生物地理区系多样,寒武系至中三叠统以古地中海区生物群为主,次为澳大利亚太平洋区生物群;上二叠统则为华夏植物群;三叠系(海相)属特提斯-扬子动物群。地层的组份较为复杂,中元古界为海相火山-沉积岩系,中部发育有枕状玄武岩。新元古界青白口系和南华系以陆源硅质碎屑岩为主兼有火山碎屑岩及少量火山岩;震旦系则主要为海相碳酸盐岩及陆源细屑岩。下古生界寒武系和奥陶系以海相碳酸盐岩为主,次为硅质陆源碎屑岩;志留系下统主要为硅质陆源碎屑岩兼夹生物碳酸盐岩。上古生界泥盆系、石炭系和下中二叠统均以海相碳酸盐岩为主,夹硅质陆源碎屑岩;上二叠统贵州西部为峨眉山玄武岩及陆源碎屑含煤岩系,东部和南部则为海相碳酸盐岩。中生界扬子区三叠系下统至上统下部为海相碳酸盐岩,右江区以陆源碎屑浊积岩为主;上统中上部则为陆相硅质碎屑岩;侏罗系至白垩系下统为紫红色碎屑岩;上白垩统则以紫红色粗屑沉积为主。新生界古近系为紫红色砂砾岩;新近系则为含砾泥岩及粘土岩;第四系为多种成因类型的砂、泥、砾及钙华等堆积物。 (2)岩浆岩 贵州的岩浆岩分布较零星且面积不大,但岩类复杂、期次较多。中元古代在梵净山区以海相枕状玄武岩为主,并有同源镁铁质超镁铁质岩岩床,以及末期花岗岩。新元古代早期九万大山区海相玄武岩、同源的镁铁质岩岩墙,以及过铝花岗岩。早古生代中晚期在黔东有偏碱性超镁铁质岩。晚二叠世贵州西部为大陆溢流拉斑玄武岩及同源辉绿岩床。中生代中晚期在黔西南为偏碱性超铁镁质岩。 (3)变质岩

中国地质构造的基本格局

中国地质构造的基本格局 关于中国地质构造的基本格局,李四光(1939、1973)、黄汲清等(1977)、任纪舜(1990、1997)、程裕淇等(1994),分别从构造体系和构造域两个方面进行过概括和客观描述。借鉴前人成果,结合此次编图所取得的资料,认为中国的地质构造格局主要是板块间相互作用与陆内构造活动的综合反映,而板块活动与陆内块体再活动总是有一定的方向、方式和涉及一定地域,从而形成一定的构造体系域。这与构造体系和构造域的原义和范畴已不尽相同。强调板块相互作用与板内构造活动都具有重要意义。现从构造形变的综合形态、主体构造带展向、复合关系及其动力体系角度,将全国划分为古亚洲、特提斯、华夏—滨西太平洋、贺兰—康滇等4个主要的构造体系域,它们东西横亘、南北纵贯,东西约略对称,并以上扬子地块为中心构造结,构成了一幅大中华构造格架。 我国地质构造的一个显著特点是断裂构造十分发育,所编1:250万地质图上最主要的区域断裂(表5-1)计89条(图5-2),有45条属发生过6级以上地震的活动性断裂,他们分属于不同的构造体系域,其中包括6条板块结合带和6条重要的微板块结合带和10条地壳拼接带,多数有蛇绿岩带、构造混杂岩带发育。不少伴有规模较大的韧性剪切带,其中有16条已发现有蓝片岩带。而含柯石英榴辉岩的超高压变质带主要在中央造山系发现。由于绝大部分具有较长的发育历史和复杂的力学转变过程,地质图未能区分其属性。 古亚洲构造体系域 该域包括任纪舜(1997)所划分的古亚洲构造域,但范围、时限更为广泛,主要是还考虑了板块拼合后的陆内造山作用。以李四光(1973)所划分的3条巨型纬向带为主体,还包括其间所镶嵌的东西向排列的陆块或地块。这些构造形体总体循近东西向展布,中部约略向南弯曲或形成规模不等向南凸出的弧形弯滑构造,如淮阳弧、广西弧等,并相伴有NEE、NWW 向一对X型剪切构造。 该体系域主要发育于我国中北部,包括发育于晚元古代以来,定型于华力西期的天山—兴蒙造山系和定型于印支期的中央造山带以及其间的塔里木、华北陆块。形成于燕山期发育于特提斯与华夏构造域之上的南岭构造带也是该域的新成员,以隆起—花岗岩带为特征,是陆内造山的产物。除此尚有一些规模较小的构造带。 特提斯构造体系域 特提斯构造体系域为华力西、印支、燕山、喜马拉雅期,特提斯洋迭次关闭,冈底斯—印度板块多次相对向N或NNE方向聚合、碰撞造山形成的一个主体为NW向、中段为近EW向、东南段约略向南东撒开的反S状弧形挤压地带,是总体为EW向的特提斯造山系在特定边界条件下发生的构造畸变。其地域主要在中央造山带之南,扬子陆块以西的青藏高原地区,NW向的右江造山带也属该域组成部分。主体由一系列造山带间夹羌北—昌都、羌南、冈底斯等长条状弧形微陆块组成,其中有一系列巨大的断裂带,亦呈反S状,长达1 000~3 000 km余,多数伴有蛇绿岩带、外来混杂岩块或蓝片岩带,他们一般具有拉张、逆冲挤压等复性特征。东段兼有左行走滑和旋转,南段显示右行,其间的块体有向SE挤出的趋势。多数断裂活动性较大,为地震多发带。 金沙江-红河断裂带全长3 000 km以上,北西段呈NWW向分为两支:一支为羊湖—金沙江断裂,发育西金乌金蛇绿岩带,并有榴辉岩分布,在蛇形沟新发现有早二叠世深海放射虫硅质岩;另一支为郭扎错—若拉岗日断裂,在藏北青南沿带发育二叠—三叠系复理石、硅质岩、基性火山岩及二叠系灰岩外来岩块,且有蛇绿岩残块及蓝片岩。中段折向NNW至SN 向,由金沙江蛇绿岩及含志留系—二叠系灰岩外来岩块的泥砾混杂岩组成宽达30~40 km的强变形带,以逆冲兼有右行剪切为特征。南段经哀劳山延出国境,与越南黑水河消减带相连,

贵州地质构造

地质构造(简称构造):地壳或岩石圈各个组成部份的形态及其相互结合方式和面貌特征的总称。地质构造的规模,大的上千公里,需要通过地质和地球物理资料的综合分析和遥感资料的解译才能识别,如岩石圈板块构造。小的以毫米甚至微米计,需要借助于光学显微镜或电子显微镜才能观察到,如矿物晶粒变形、晶格的位错等。贵州位于华南板块内,处于东亚中生代造山与阿尔卑斯-特提斯新生代造山带之间,横跨扬子陆块和南华活动带两个大地构造单元。在已知1400Ma地质历史时期中经历了武陵、雪峰、加里东、华力西-印支、燕山-喜山等5个阶段。雪峰运动奠定了扬子陆块的基底,广西运动使黔东南地区褶皱隆起与扬子陆块熔为一体,以后又经历了裂陷作用、俯冲作用,燕山运动奠定了现今构造的基本格局。多次造山作用的地应力场在变化多端的地应力条件下,形成了挤压型、直扭型和旋扭型三类构造型式,交织成一幅复杂多变的应变图象。其特点是:(1)贵州的地质构造属板内构造,构造的主体为薄皮构造。(2)变形不十分强烈,在贵州发育最完整、最广泛的构造样式是侏罗山式褶皱带。都匀运动:原地矿部第八普查大队(1980)命名,系指发生在贵州中部及南部,奥陶纪末到志留纪初之间的一次地壳运动。该运动的表现是:在毕节-遵义-湄潭-铜仁连线与贵阳-施秉联线之间的贵州中部地区,普遍缺失上奥陶统中上部,下志留统中上部与下伏奥陶系不同层位呈假整合,在不少地区如贵阳乌当附近可见到志留系底部的砾岩层或含砾粘土岩嵌覆于呈数米起伏的间断面上。在黔南地区下志留统中部超覆于奥陶系的不同层位之上,其间缺失地层达数百米,志留系底部常见底砾岩,部分地区见风化壳。这是一次大面积的抬升运动。独山抬升:王约1994年命名,系指独山地区中泥盆统独山组鸡窝寨段与下伏宋家桥段之间的抬升运动。在该区独山组鸡窝寨段之底有风化残积的褐铁矿层,其上为底砾岩。另外,根据遗迹化石组合在区域上的对比,可以确认独山组宋家桥段上部受到不同程度风化剥蚀。鸡窝寨段底部直覆在凸凹不平的基底上。所有这些都表明在独山组宋家桥段沉积之后,地壳有一次极为广泛而明显的上升运动。黔桂运动:赵金科等(1959)年命名,原指广西栖霞组与马坪组之间的假整合。在贵州除部分地区外,绝大部分地区马坪组与其上覆的梁山组、栖霞组为假整合,故沿用此名。根据我国最新公布的地质年表,这次运动发生在中、下二叠统之间。碧痕运动:林树基(1994)命名。命名地点在晴隆碧痕营。在那里早更新世早期地层(如坪地组)发生了明显的褶曲和断层,地层倾角局部达50°~70°,但上覆的早更新世中晚期沉积没有变形。林树基将使早更新世中晚期及其以前的晚新生代沉积发生变形的构造运动称为碧痕运动。从已有资料分析,它大致发生在距今约150~120万年前。是贵州地区晚新生代时期发生最激烈的构造运动,大致与云南的"元谋运动"对比。这场运动开始了贵州地壳大幅度整体性自西向东掀斜隆升的新时期。贵州侏罗山式褶皱带:侏罗山式褶皱带的特点是背斜和向斜的变形强度不同,较紧闭的褶皱和较开阔的褶皱相间并列,代表性的构造是隔挡式与隔槽式褶皱。侏罗山式褶皱带占据了贵州扬子陆块的大部份,卷入褶皱带的地层从中元古界至中生界。虽褶皱样式多样,但以隔槽式褶皱最为发育和典型。它是由一系列的紧密向斜和平缓背斜相间平行排列而成,在平面上和剖面上呈雁形排列。在广大范围内,普遍发育有与褶皱轴(主要是背斜轴)平行的冲断层,与上述褶皱一起构成褶皱-推覆构造。冲断面产状一般较为平缓,有时出现飞来峰或构造窗;有的则形成双重构造或叠瓦状冲断岩片。另外,区内另一类重要断层是与上述褶皱和冲断层斜交的走滑(平移)断层,它与前述的冲断层构成复杂的断裂网络。此外,在贵州侏罗山式褶皱带的一些大断裂傍侧,还发育了小型拉伸构造-箕状断裂,常表现为半地堑盆地,其中堆积的晚白垩世磨拉石已发生轻微变形,这显然是喜山运动的表现。四川盆地边缘平缓开阔褶皱带:属四川盆地南部边缘,涉及范围仅限于我省赤水和习水两市(县)。区内构造变形较微弱,地层产状一般平缓,有的甚至水平,褶皱作用极其缓慢,主要由晚三叠世晚期至晚白垩世陆相碎屑地层组成的褶皱一般开阔,其型式以横弯顶薄者为主,仅有一些规模不大的舒缓的背斜和向斜,主要呈近东西向分布。断裂构造亦不发育,仅有一些小型的正断层。据四川深部地球物理资料,

云南省......金矿地质特征及找矿潜力分析

目录 前言............................................. III 摘要.............................................. IV 第一章绪言.. (1) 1.1勘查区位置、交通及矿权信息 (1) 1.2自然地理和社会经济情况 (2) 1.3勘查区以往地质工作 (3) 1.3.1 本勘查区涉及的地质工作 (3) 1.3.2 勘查区以往矿产勘查工作情况 (3) 1.4取得主要成果 (5) 第二章矿区地质特征 (5) 2.1地层 (5) 2.1.1 下奥陶统南津关组(O1n) (5) 2.1.2 下奥陶统分乡组(O1f) (6) 2.1.3 下奥陶统红花园组(O1hn) (6) 2.1.4 下泥盆统翠峰山组(D1c) (6) 2.1.5第四系(Qh) (7) 2.2构造 (7) 2.3岩浆岩 (9) 2.4围岩蚀变(变质作用) (9) 2.5地球物理特征 (10) 2.6地球化学特征 (11) 第三章矿床地质特征 (13) 3.1矿体特征 (13) 3.2矿石质量 (13) 3.3矿石类型和品质 (14) 3.4矿石加工技术性能 (14)

3.5矿床成因 (14) 第四章成矿远景分析 (15) 4.1矿床地质特征 (15) 4.1.1 曼龙沟金矿成矿地质特征 (15) 4.1.2鸡街南问金矿化带 (16) 4.1.3 龙歪、下海子金矿点 (17) 4.2控矿因素分析 (18) 4.3找矿标志和找矿模型 (18) 4.3.1、找矿标志 (18) 4.3.2、找矿模型 (19) 4.4找潜力结论 (19) 第五章总结与体会 (20) 致谢 (20) 参考文献 (20)

贵州省望谟县地质环境分析

贵州省望谟县地质环境分析 摘要:地质环境分析可以为治理和保护环境提供资料。针对贵州省望谟县地质环境,本文首先从地层岩性与地质构造两方面进行了分析,然后研究了岩土体工程地质特征,以期为相关领域专家、政府部门以及企业单位提供参考。 关键词:地质环境地层岩性地质构造岩土体工程地质特征 一、引言 地质环境分析主要是评价、甄别各种地质、水文地质因素在人类环境质量中占有的地位和作用,掌握地质环境质量变化的规律,为治理和保护环境提供资料。近年来,贵州省地质地质环境研究成就显著,在贵州省经济社会发展中发挥了重要作用。因此,在全省范围内大力开展地质环境分析有着重要的理论与实践意义。 Hoardman Brenda(2013)分析了英国利物浦地区的地质环境,发现该地区内老第三纪至新第三纪以来的构造运动表现形式大体上可分两期,即早期和挽近期。早期—老第三纪时期,在这一阶段,早期受板块碰撞造山波及,产生东西向挤压,形成南北向褶皱和逆冲断裂。之后,随着沉积盆地的褶皱造山而形成东西向褶皱[1]。 Geller Howar(2014)通过对巴西多圣保罗地区的地质环境进行分析,发现该地区随着造山期后的应力释放和在不均一的抬升作用下形成复杂的网状断裂[2]。 本文对贵州省望谟县地质环境进行了分析,试图为相关领域专家、政府部门以及企业单位提供参考。 二、地层岩性与地质构造 望谟县境地处云贵高原向广西丘陵过渡的斜坡地带,属乌蒙山脉东南侧边缘岩溶化山原区。境内沟壑纵横,河流深切,山峦起伏,地势北高南低。东西部岩溶地貌发育较为典型,以石灰岩峰从山地为主,西南为非岩溶地貌,呈离体状展布。全县地貌形态以山地、丘陵为主,盆地较少;地形坡度较陡,多在20°~30°之间,地面平均坡度为25°。下面从地层岩性与地质构造两方面进行分析。 1.地层岩性 望谟县境内出露的地层,主要有泥盆系中统、石炭系、二叠系、三叠系、第四系。另局部有岩浆岩出露。以三叠系地层分布较广泛,出露面积占全区总面积的75%以上,余者分布零星。 石炭系(C):出露于桑郎背斜、麻山背斜一带;泥盆系(D):含泥盆系上统(D3)地层响水洞组至代化组(D3x-dh);泥盆系中统(D2),纳标组至火烘

中国区域大地构造-第9讲

中国区域大地构造学 赵剑波 第九讲 早白垩世中期‐古新世(四川期,135‐52Ma)的构造演化 ---四川构造体系形成,东部盆岭构造发育,主应力方向的顺时针转变,班公错-怒江碰撞带形成,全球板块普遍北移 〇、教学目标、重难点及教学方法 1.教学目标 1)知识与技能:知道四川期的概念,知道西川构造体系概念和特征,知道四川期正逆断层和盆岭发育状况,知道中国大陆及周边地区的顺时针转动及其证据,知道四川期的岩浆活动情况,知道班公错‐怒江碰撞带形成与演化过程。 2)过程与方法:知道将构造、岩浆、沉积特征与时代相结合,并能说出不同时代、不同地区的构造、岩浆及沉积特点。 3)情感态度与价值观:知道大陆是不断离散、拼合的结果;知道中国大陆的形成与发展是全球构造运动的一部分。 2.重难点 1)重点:四川期,四川构造体系,班公错‐怒江碰撞带。 2)难点:东部盆岭构造,班公错‐怒江碰撞带。 3.教学方法 1)课堂讲授 2)提问与讨论 3)学术论文查找与汇报 前言 四川运动最早由谭锡畴、李春昱在上世纪四五十年代研究四川西部的西康地质时提出来的。中国大陆的多数地区白垩系与古近系是整合接触,没有构造事件发生。四川期构造作用的高潮发生在古新世末期或早始新世末期,而四川期本身可从早白垩世中期开始,延续到古新世末期。 中国大陆四川期的沉积,除了塔里木西南和藏南地区还有残留海分布外,在大部分地区都以山麓、河湖相的红色碎屑岩系以及火山岩系为主要

特征。反映了当时干旱炎热的大陆沉积环境。对于中国大陆西北的大多数地区来说,四川期构造作用相当不明显,侏罗系、白垩系、古近系之间均表现为连续沉积,地层之间几乎都是整合接触。 补充: 谭锡畴:河北吴桥人,1892‐1952,我国第一批地质学家之一。他参与进行的第一件工作,是对北京西山进行全面的地形地质测量。完成了《北京西山地质志》。这部专著的最重要部分是1:10万北京西山地质图,这是中国人自己测制的第一幅详细地质图件。1929年秋,谭锡畴和李春昱一起去西南,对四川、西康作大规模的区域地质调查。此次考察,行程上万里,历时2年多,作1:20万路线地质图30余幅。他们是最早进入这一地区的中国地质学家,是我国最早穿过大巴山并对其地质构造进行研究的地质学家。1931年,北平研究院成立地质研究所,谭锡畴兼任该所研究员。1938年他到云南以后,一边在西南联合大学任教授,一边应地方政府之请,主持宣威煤矿的勘探和开采工作;1939—1940年,又兼任云南易门铁矿局局长。谭锡畴从事教学,对自己要求严格,对学生也从不放松。 李春昱,河南汲县人。1904年5月8日~1988年8月6日。 区域地质、构造地质学家。1928年毕业于北京大学。1937年获德国柏林大学博士学位。为中国科学院地学部学部委员(院士)。曾任中国地质科学院地质研究所研究员。1950年发表“四川运动及其在中国之分布”一文,提出“四川运动”的重要概念,揭示了中、新生代之交的地壳运动。70年代初,他发表了“试谈板块构造”与“再谈板块构造”两篇评介文章,积极引进板块构造新观点。他首次在中国发现混杂堆积,首次用板块演说系统解释了秦岭、祁连山的构造发展史,多次指出塔里木-中朝地块以北古生代板块缝合带的存在及其对地质矿产勘查的重要意义。 古近纪:国际地层委员会(ICS)已将原来的第三系分为古近系(Paleogene)和新近系(Neogene),古近系的含义和原来的下第三系相同,包括了古新统、始新统和渐新统。古近系的顶、底界线已经确定,顶界年龄为23.03 Ma,底界年龄为(65.5±0.3)Ma。 一、板内构造变形与应力场 1、四川构造体系 四川期的构造变形以形成轴向WNW的宽缓褶皱、WNW向逆掩断层、NNE向正断层、NE或NW向的走滑断层为主要特征。它们在四川期构造应力场的作用下,形成了四川构造体系。四川期轴向WNW向的宽缓褶皱分布十分广泛,这种宽缓、波状起伏的地层样式在盆地内部方向十分稳定,但在盆地边缘,地层都朝盆地中央倾斜,四川盆地南部此类褶皱最为明显。综合其它地区的褶皱轴向资料可以看出,中国大陆四川期的褶皱是西南强烈、东北微弱。 2.构造应力值差异 据万天丰等人测定,四川期的构造应力作用强度是目前已经测到数据中最大的,平均是107.4Mpa,同时表现为西南部较强,东北部较弱。在阿里‐雅鲁藏布江带可达183.5Mpa,秦岭大别带为145 Mpa,东北地区一般

贵州地质情况资料

贵州地质环境概况 贵州省简称贵或黔,地处祖国西南腹地,属云贵高原的一部分,或称贵州高原,从云贵高原向东南往湖南、广西的丘陵平原及向北往四川丘陵盆地过渡的斜坡地带。东经:103。36,—109。35,北纬:24。37,—29。13,。面积17.6万km2。 一、贵州地势 基本轮廓由纬向三级阶梯与经向两面斜坡构成,处于我国青藏高原第一梯级到东部第三梯级丘陵平原过渡的第二梯级云贵高原的斜坡地带。地势由西向东逐渐降低,纬向形成三个阶梯,同时又处于我国长江水系与珠江水系的分水岭地区,中部高,东、南、北低。经向形成两面斜坡,因而又成为高耸于四川盆地与湖南、广西丘陵间的高原山地。 贵州地势可分三个梯级(台面),海拔高程分别是,第一梯级(台面)在2900-2200m,由西部威宁、赫章、水城一带的高原组成;第二梯级(台面)海拔降到1500-1000m由贵州中部山原(黔北、黔南)丘原(黔中)组成;第三梯级(台面)海拔继续降到800-500m、由江口-镇远以东的低山丘陵组成。

西部第一梯级(台面)地势最高,为云南高原的延续部分,是贵州最典型的高原地貌,高原面大部保存较好,高原的边缘切割强烈,形成高中山。中部第二梯级是典型的山原和丘原分布区,其范围在遵义市以南、惠水以北、黔西以东、镇远以西的广大地区,南、北两大斜坡区则是山区分布区。东部第三梯级(台面)指松桃、铜仁、锦屏等地,是典型的低山丘陵与湖南丘陵区连成一片。 贵州地势起伏较大。最高点威宁韭菜坪海拔2900m,最低点都柳江出省处海拔137m,高差距2763m。但全省地势起伏状况各地有所不同,一般是大梯级和高原的中心部位、地形起伏小,河流切割浅,相对高度小,如处于第一梯级(台面)面的安顺、平坝、贵阳、遵义、湄潭、瓮安、麻江等地,以及处于第三梯级(台面)面的铜仁、玉屏、锦屏等到地,相对高度多在200m以下;但在梯级面的转变地带,高原边缘以及各大河流中、下游地区则地形起伏大,河流切割深,相对高差大,如地处高原北部的习水、桐梓、道真、沿河和高原南部的边缘的安龙、册亨、望谟、罗甸、荔波等地相对高差常达500-700m以上。局部隆起的山地则地势起伏更大,如梵净山雷公山龙头山等强烈隆起的断块山地,其相对高度可达700-1000m以上。 二、贵州地貌

(完整版)宁夏综合地层区划与岩石地层系统

宁夏地层区划与前寒武纪岩石地层系统 作为“宁夏回族自治区地质系列图件编制与综合研究”项目的最终成果《宁夏回族自治区区域地质志》,是在第一代《宁夏回族自治区区域地质志》基础上,吸收近20年来的新资料、新成果,按照计划项目总体设计书和《中国区域地质志工作指南》要求,遵循计划项目总负责人李挺栋院士倡导的求真写实、尊标守成、求同存异的原则编写而成,既客观反映了各方面真实资料,又具有深入分析研究的新成果,也充分体现了不同观点与见解,解决了一些重要的基础地质问题,与第一代《宁夏回族自治区区域地质志》相比,从地质理论、技术方法及构造思想上都有了显著变化,取得了一批新进展与新认识,补充更新了很多新资料,尤其是在地层区划研究和地层划分对比方面取得了较大进展。本文以“宁夏回族自治区地质系列图件编制与综合研究”成果为基础,对宁夏地层区划和岩石地层系统作简要介绍。 一、地层区划 (一)综合地层区划 根据古构造格局、古地理环境、地层发育状况和古生物群特征等综合因素,将宁夏划分为1个地层大区、2个地层区、3个地层分区和4个地层小区(图1、表1)。 图1 宁夏综合地层区划图 华北地层区出露最古老的地层是分布于贺兰山北段宁夏与内蒙古交界地带的古元古界贺兰山岩群,为一套具角闪岩相—麻粒岩相的高级区域变质岩系,它构成了该地区的结晶基

底。自中元古代开始,该区转入稳定的盖层沉积。中元古代早期(长城纪)至中期(蓟县纪)为滨浅海相碎屑岩—台地相碳酸盐岩沉积,新元古代晚期(震旦纪)为冰水沉积,缺失中元古界上部、青白口系和南华系。寒武系与奥陶系连续沉积,寒武系自下而上为滨浅海相—浅海陆棚相碎屑岩、泥质岩和碳酸盐岩沉积;奥陶系以台地相碳酸盐岩沉积为主,部分为笔石页岩相沉积。晚奥陶世至早石炭世,该区隆升剥蚀,缺失沉积。 祁连地层区出露最古老的地层是分布于西华山、南华山等地的中元古界下部海原岩群,为一套主要由绿帘阳起钠长片岩、石英片岩、大理岩等组成的变质岩系,是该地区变质基底的组成部分。中元古代中期至寒武纪本区缺失沉积。早—中奥陶世早期沉积了与华北地层区相似的台地相碳酸盐岩,中奥陶世中期至晚奥陶世沉积了具大陆斜坡性质、复理石建造特征的米钵山组和香山群。该区发育志留系滨浅海相碎屑岩—碳酸盐岩、泥盆系陆相红色碎屑岩以及下石炭统滨浅海相碎屑岩—碳酸盐岩沉积,与华北缺失这些地层有所不同。 晚石炭世至早二叠世祁连海与华北海连通,祁连地层区与华北地层区沉积特征趋向一致,均形成了海陆交互相陆屑含煤建造。早二叠世晚期发生海退,二叠系与三叠系连续沉积,二者均以陆相碎屑岩为主,并夹有火山碎屑岩,下部含煤。侏罗系下部为河流相含煤碎屑岩沉积,中—上部为河湖相碎屑岩沉积,鄂尔多斯盆地西缘发育山间盆地沉积,其沉积特征与鄂尔多斯盆地腹地相似。早期燕山运动使贺兰山崛起,在其山麓地带形成了内陆湖泊相沉积。该时期发育鄂尔多斯、六盘山和庙山湖三个沉积盆地,前二者规模较大,自下而上沉积物明显由粗变细,而庙山湖盆地规模较小,主要由粗碎屑岩组成,与鄂尔多斯盆地和六盘山盆地有一定差异。晚期燕山运动使六盘山隆起,全区缺失晚白垩世和古新世沉积。始新世至中新世,气候或暖湿或干热,内陆盆地中沉积了河湖相红色碎屑岩及膏岩。第四系成因类型主要为分布于河谷盆地区的河湖相沉积、分布于台地区的冲洪积层和南部区的风成黄土堆积。 (二)动态地层区划 根据地质演化历史的阶段性,将宁夏古元古宙—第四纪划分为6个基本地层区划阶段,即古元古代、中—新元古代、古生代—三叠纪、侏罗纪—白垩纪、古近纪—新近纪、第四纪等六个阶段(图2、表2)。 古元古代阶段:以青铜峡—固原一线为界,东属中朝地层大区、华北地层区、华北西部地层分区、贺兰山地层小区,西属昆仑—祁连—秦岭地层大区、祁连—北秦岭地层区、北祁连地层分区。贺兰山地层小区出露的地层为古元古代贺兰山岩群和赵池沟岩群。前者是一套具角闪岩相—麻粒岩相的高级区域变质岩系,后者为一套高绿片岩相—低角闪岩相的浅变质岩,二者为宁夏最古老的地层,它们构成了华北克拉通结晶基底,是鄂尔多斯北缘孔兹岩带的组成部分。北祁连地层分区未见沉积。 中元古代—新元古代阶段:地层分区与古元古代阶段相似。以青铜峡—固原一线为界,东属中朝地层大区、华北地层区、华北西部地层分区、贺兰山—青龙山地层小区,西属祁连地层大区、北祁连地层区、北祁连东段地层分区、黄家洼山—南华山地层小区。贺兰山—青龙山地层小区自中元古代开始,转入稳定的盖层沉积。中元古代早期(长城纪)—中期(蓟县纪)为滨浅海相碎屑岩—台地高镁碳酸盐岩沉积,新元古代晚期(震旦纪)为冰水沉积,缺失中元古界上部、青白口系和南华系。黄家洼山—南华山地层小区出露的地层是中元古界下部海原岩群,为一套主要由绿帘阳起钠长片岩、石英片岩、大理岩等组成的变质岩系,是

云南区域地质

云南区域地质、地球物理及地球化学综述 为简要反映各类矿产形成的地质背景,本文将对区域地质、地球化学、地壳结构及深部构造等特征作一概略介绍。 云南区域地质 云南地层发育齐全,沉积类型多样;岩浆活动强烈,且往往在同一地带持续活动,构成较大规模的构造岩浆带;变质岩广布,各类变质作用兼具;地壳活动性普遍较强,地质构造复杂。 北西——南东方向斜贯全区的金沙江——哀牢山断裂带,比较清楚地划分出东西两大部分。东部主体属于扬子准地台的西缘或准地台古生代 (主要是晚古生代) 增生部分;西部则分属唐古拉-昌都-兰坪-思茅褶皱系和冈底斯——念青唐古拉褶皱系。 一、东部地区 即金沙江——哀牢山断裂以东部分。包括《云南省区域地质志》所划分的中甸褶皱带、扬子准地台和滇东南褶皱带。它们之间的界线分别为北东向转南北向的小金河断裂——格咱河断裂南段及北东向的弥勒——师宗断裂。西北部的中甸褶皱带是松潘——甘孜印支褶皱系的南延;东南部的滇东南褶皱带为华南加里东褶皱系的西段。二者在晚古生代处于相对稳定状态,并与扬子地台连为一体,又都在印支期先后转化为地槽。中部的扬子准地台被一系列南北向深 (大) 断裂分割为地质发展差异显著的数个块体,《地质志》自西至东划分为丽江台缘褶带、川滇台背斜和滇东台褶带三个次级构造单元。 本区地壳发展的阶段性特征显现清楚。有鉴于此,以下拟按几个大的地质发展阶段予以叙述。 (一)前震旦纪地质 出露于西南边缘的哀牢山群,由一套变质程度达角闪岩相的变粒岩、片麻岩、大理岩组成,最近于混合岩中获得1736.9±25Ma的年龄值 (锆石U—Pb)、一般认为其原岩为早元古代优地槽型建造,是扬子地台的结晶基底,可能于晚华力西——早印支期大规模推覆作用而逐步达于上部构造层次。北延的点苍山变质岩系,经最近的研究 (云南省地矿局第三地质大队,1990),被分解为沟头箐群和苍山群。前者出露于点苍山西坡,以变粒岩、片麻岩夹大理岩为主,变质程度可达角闪岩相,特点与哀牢山群极似,获有1754一199lMa (锆石U—Pb表面年龄) 及2003.8—2037.1 Ma (锆石U—Pb谐和年龄) 等数据,也与哀牢山群接近,故亦属下元古界;后者即点苍山东坡的一套片岩、大理岩,变质程度稍低(绿片岩相——低角闪岩相),普遍糜棱岩化,而实为一颇具规模的韧性剪切带,所获年龄数据一般偏新,工作者暂将之归人中元古界。 哀牢山群、沟头箐群中所获同位素年龄资料,较老的一组集中于1700—2000 Ma左右,表明早元古代地槽封闭于1700 Ma左右的吕梁 (中条) 运动,并发生中压区域动力热流变质作用。这是云南地壳的早期发展阶段。 哀牢山东,元谋——大红山一带出露的变质岩系 (苴林群、大红山群) 主体为一套千枚岩、片岩、大理岩、变火山岩,仍属优地槽型火山 (细碧角斑岩) ——沉积岩系。变质程度一般为绿片岩相,但底部层位 (底巴都组、普登组) 则为角闪岩相的变粒岩、片麻岩类,似有由上层位往下变质程度递增之势。由于大红山群底部的底巴都组有1706.2Ma的年龄数据,其变质程度明显强于以上地层,

贵州水文地质

贵州水文地质 一、区域水文地质 贵州省区域水文地质调查始于1958年,由贵州省地质局区调队在开展1:20万区城地质调查的同时进行,编有各调查图幅的“水文地质专报”。50年代末至60年代前限期,贵州省地质局水文地质工程地质大队、成都地质学院、长春地质学院实习生队,进行了1:20万贵阳幅、安顺幅、息烽幅区域水文地质调查,分别著有各图幅区域水文地质测量报告。这一时期的调查,在工作方法和内容方面都较简单和租略。 1973年,国务院总理周恩来对“加强全国水文地质普查工作”作了重要指示。 之后,中央军委组建了中国人民解放军工程兵水文地质部队,国家地质总局统一部署了全国区域水文地质普查,贵州省由中国人民解放军建字732部队、贵州省地质局 第一、"第二水文地质工程地质大队共同承担。1975年开始在1:20万区域地质调查的基础上按国际分幅分工开展工作。至1980年,732部队先后完成湄潭、遵义、桐梓、息烽、威宁、瓮安、镇远、沿河、江口、毕节、威宁、威信、正安等12个图幅;734部队完成黎平幅;省地质局第一水文地质工程地质大队完成贵阳、独山、罗甸、都匀、榕江、剑河、水城、盘县8个图幅。省地质局缩二水文地质工程大队完成安顺、安龙、兴仁3个图幅。贵州与邻省接壤的边角地区有3图幅,分别由相邻省地质局的水文地质大队或参加该省普查工作的解放军部队完成。这是首次全面、系统地完成全省 17."6万平方公里面积的1:20万区域水文地质普查。各图幅的普查报告,均经主管部门审查验收,精度符合要求。 至1983年已全部正式出版,供有关部门使用。 通过普查,基本查明了解贵州的区域水文地质条件,对含水岩组及其富水性进行了划分,时地下水的形成条件、分布规律和水化学特征有了较系统的认

最全地质科普知识

地理科普知识 1.地球是一颗行星。 2.地球的年龄是45.5亿年。 3.地球的赤道半径是6378km。地球的外部层圈分为大气圈、水圈和生物圈;内部层分为地壳、地幔及地核。 4.地球岩石圈可分为六大板块(亚欧版块美洲板块非洲板块太平洋板块印度洋板块南极洲板块),它们不停地在运动,其主要的运动方式是水平运动,其次是垂直运动。 5.世界地球日是每年的4月22日。 6.世界土地日是每年的6月25日。 7.世界水日是每年的3月22日。 8.河南省的嵩山、云台山、伏牛山及王屋山都建有世界地质公园。 9.世界地质公园“嵩山”号称“五世同堂”指的是五个时代古文物(嵩山不到400平方公里的范围内完整出露着全球绝无仅有的太古代、元古代、古生代、中生代、新生代五个地质时期的变质岩和沉积岩地层序列精华,被地质学家誉为“五代同堂”的天然地质博物馆。) 10.河南省最高的山峰是在小秦岭的老鸦贫,海拔2413.8m;最低处在淮河固始县处境地带,只有海拔23.2m。 11.我国最大的淡水湖是鄱(pó)阳湖。(在我国的湖泊中,鄱阳湖具有最大的淡水水产养殖的水域,是长江中一些珍贵鱼类漫游、产卵与育肥的场所。鄱阳湖位于江西省北部、长江的南岸,是中国第一大淡水湖。在洪水位21.69米时,湖长170.0公里,平均宽度17.3公里,面积为2933平方公里,最大水深29.19米,平均水深5.1米,蓄水量149.6×108立方米。鄱阳湖湖水主要依赖地表径流和湖面降水补给,主要入湖河流有赣江、抚河、信江、饶河、修水等。)

12.世界上最大的淡水湖是苏必利尔湖,也是世界仅次于里海的第二大湖(里海是咸水湖)。(湖东北面为加拿大,西南面为美国。湖面东西长616公里,南北最宽处257公里,湖面平均海拔180米,水面积82103平方公里,最大深度405米。蓄水量1.2万立方公里。有近200条河流注入湖中,以尼皮贡和圣路易斯河为最大。) 13.冰川是寒冷地区多年降雪积聚、经过变质作用形成的具有一定形状并能自行运动的天然冰体。分为大陆冰川和山岳冰川两大类,是由大气固态降水积累演变而成、在重力作用下缓慢运动、长期存积而形成的。冰川在世界两极和两极至赤道带的高山均有分布,地球上陆地面积的1/10为冰川所覆盖,而4/5的淡水资源就储存于冰川(冰盖)之中中国冰川面积分别占世界和亚洲山地冰川总面积的14.5%和47.6%,是中低纬度冰川发育最多的国家。中国冰川分布在新疆、青海、甘肃、四川、云南和西藏6省区。“河中无水能流动,速度虽小力无穷,搬起石头当锉刀,把山切成U字型阳光阻挡我前进,流出汗水卸包袱”就是形容冰川的小谜语。 14.雪线是由气候和地形相互作用形成的大气固态降水的积累等于消融的界线。即年降雪量与年消融量相等的平衡线。雪线以上年降雪量大于年消融量,降雪逐年加积,形成常年积雪(或称万年积雪),进而变成粒雪和冰川冰,发育冰川。雪线是一种气候标志线。其分布高度主要决定于气温、降水量和地形条件。高度从低纬向高纬地区降低,反映了气温的影响。 15. 世界自然保护联盟(World Conservation Union),常简称为IUCN,是 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources的缩写,是一个国际组织,专职在世界的自然环 境保护。该联盟于1948年在瑞士格兰德(Gland)成立。由全 球81国家、120位政府组织、超过800个非政府组织、10000 个专家及科学家组成,共有181个成员国。 16.黄河发源于中国青海省巴颜喀拉山脉,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东9个省区,最后于山东省东营垦利县注入渤海。干流河道全长5464千米,仅次于长江,为中国第二长河。黄河还是世界第五长河。黄河中游河段流经黄土高原地区,支流带入大量泥沙,使黄河成为世界上含沙量最多的河流。 17. 我国目前最大最深的峡谷是雅鲁藏布大峡谷,它也是世界上最大的峡谷,长504.6公里,最深处达6,009米,平均深度在2,268米以上。 18.世界上最深的大峡谷是虎跳峡,在云南省玉龙纳西族自治县(原丽江纳西族自治县)龙蟠乡东北。全长15公里,高差达三千多米,是世界上最深的大峡谷。 19. 桂林山水主要是喀斯特地貌(岩溶地貌)。

云南省旅游地质资源的开发与保护

云南省旅游地质资源的开发与保护 班级:会展管理3班 姓名:张芬 学号:201201210443

一、云南省旅游现状分析 1.具有丰富的资源基础。 2.旅游业发展积累了一定基础。 3.面临着巨大的市场需求。 4.加入WTO和西部大开发战略的实施为云南旅游业发展提供了良好的机遇。 5.中国-东盟自由贸易区建设带来的机遇 6.参与澜沧江--湄公河次区域旅游合作带来的机遇。正式提出共建统一澜沧江湄公河旅游圈、打造东南亚八国公园的构想。 二、陆良彩色沙林简介 国家AAAA级旅游区——彩色沙林位于云南省曲靖市南部陆良县的召夸镇境内,占地25平方公里,保护区面积52.8平方公里,是云南旅游精品线路上的重要景区,沙林因风化剥蚀而成,为层峦垒峰状;又因其以红、黄、白为主色调,杂以青、蓝、黑、灰色,加上季节、气候、日照及观赏角度的不同,产生绚丽多彩的色调,故名彩色沙林,是著名的地质旅游景观。这里,有一片形成于3亿4千万以前,具有较高旅游价值和地理研究价值,属世界罕见的自然奇观;这里,是绿洲中的沙漠,是一个五彩斑斓、千姿百态的梦幻世界;这里,是世界上最大的彩色沙雕主题公园。陆良是云贵高原第一大坝子,据传说是三国时期南方少数民族首领孟获的故乡,南北朝时期以爨氏为中心的爨文化就发源于此。其独特的地理构造,经过数千年风雨冲刷形成一个五彩斑斓、千姿百态的梦幻世界--彩色沙林。

彩色沙林,以其“两峰”(五峰山、终南山)簇拥,“五湖”(西冲湖、永丰湖、终南湖、雨师庙湖、五峰山湖)相托,一碑(爨龙颜碑)相望,林峰水碑映衬成趣的自然画卷,有力地吸引着国内内外的众多游人和专家学者。沙林景区面积 三、地质资源的开发与保护 1.充分认识地质保护区开展旅游的特殊性。这是地质保护区开展旅游的前提。作为经营旅游业务的保护区,既不是原始的禁区,更不是热闹的娱乐场所,而是能够显示自然和历史风貌的,为人们提供适当旅游项目的自然环境。这是与一般的保护区、普通的旅游区的根本区别。要通过各种渠道和途径广泛宣传地质保护区开展旅游的特殊性,提高管理人员、厂矿企业及广大群众的认识水平。在此基础上,正确处理自然保护与发展旅游的关系,生态效益与社会效益、经济效益的关系,长远利益与当前利益的关系。保护与旅游之间的关系,只能是以保护为主,旅游服从保护,以生态效益为主,社会效益、经济效益服从生态效益,以长远利益为主,当前利益服从长远利益。使地质保护区走上一条保护——开发——增值——保护的良性循环之路。2.摸清旅游资源特色,制定正确的开发策略。这是地质保护区开展旅游的大政方针。特色是旅游的基础。有特色的保护区才有生命力与竞争力,才能吸引更多的游人。 3.采取必要的措施。这是保护区开展旅游的有效途径。①进行功能分工。应根据保护区的具体情况,在充分调查研究的基础上进行综合

中国数字地貌数据

中国数字地貌数据文档 (地球系统科学数据共享网编制 2008-4-4 中国科学院地理科学与资源研究所 北京朝阳区大屯路甲11号,100101,;) 1.引言 地貌是自然地域综合体的主导要素,直接影响甚至决定着其他要素的特征。地貌条件与生产建设关系十分密切。1978~1985年国家科学技术规划将“全国1:100万地貌研究”其列为全国108项重点内容之一,并立项组织全国地貌学家和相关专家共同开展中国地貌的研究工作,积累了一大批宝贵的地貌资料和图集,并编制出版了其中15幅1:100万地貌图(全国陆域共64幅)。 为了推动地学信息图谱的研究工作,使其不仅具有概念和理论的探讨,而且具有明确的应用研究目标,以“中国地貌空间格局及其演化机理”作为研究对象,试图由此而建立起地学信息图谱理论与方法体系。自2001 年起,在国家自然科学基金委国家杰出青年基金的支持下,启动了《中国地貌(世纪网络版)》和地貌制图的试验研究工作,并组织中国科学院相关研究所和有关的大学,再度发起百万地貌图的编制工作。之后,该项工作得到了国家科技基础条件平台建设计划“地球系统科学数据共享网”(2005年――)、国家自然科学青年基金(2005――)和中国西部环境与生态科学数据平台(2006年――)等项目的进一步支持,使中国1:100万数字地貌图得以持续发展。 数据库名 中国1:100万数字地貌数据 编写目的 为了完整地介绍中国1:100万15幅老地貌图的收集和数字化、全国1:100万数字地貌数据的遥感解译、集成、更新等地貌数据内容和方便用户的使用,特编写了本文档。 定义 地貌图既是地貌学研究的重要内容,也是地貌学研究成果综合体现,可以较为全面地反映我国地貌学研究的进展和水平。 中国1:100万地貌图为普通地貌图,是按照目前国内外普遍认可的形态成因相结合分类体系的基础上编制的中小比例尺地貌图,该图的编制工作充分继承了二十世纪八十年代我国地貌学家编制百万地貌图的分类规范,并进一步构建了中国1:100万数字地貌分类体系,地貌形态成因类型数达2400多个,中国1:100万数字地貌数据以形态、成因、物质等属性的分层分级方式集成。

贵州省矿井瓦斯地质图编制方法及技术标准

贵州省矿井瓦斯地质图编制方法及技术标准 1、资料收集与整理要求 1.1地质资料 (1)矿井地质勘探精查或详查报告,矿井生产修编地质报告(地质说明书)。 (2)矿井设计说明书。 (3)矿井采掘工程平面图,煤层底板等高线图,构造纲要图,井上下对照图,地层综合柱状图,地质剖面图。 (4)采掘工作面地质说明书和相关图件。 (5)煤巷地质编录的煤厚变化、断层、褶皱、顶底板岩性变化和构造煤厚度,测井曲线解释、地球物理方法探测的断层、构造煤厚度等。 (6)断层,褶皱,陷落柱,火成岩,顶、底板砂、泥岩分界线、水文地质资料等。按附录B中表B-9、B-13、B-15、B-18等和附录A中表A-1要求填绘。 (7)所有的钻孔柱状图和勘探线剖面图,按附录A中表A-1要求填绘。 (8)三维地震勘探资料。 1. 2瓦斯资料 (1)收集整理建矿以来掘进、回采工作面瓦斯日报表,风量报表,产量报表,采、掘月进尺等资料。按照附录B中表B-1、表B-2、表B-10进行统计,结合瓦斯抽采量计算回采工作面的绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量;掘进工作面的绝对瓦斯涌出量。 (2)瓦斯含量资料:地质勘探钻孔取样测定的瓦斯含量和生产阶段取样测定的瓦斯含量,按照附录B中表B-3进行统计。 (3)瓦斯抽采资料:收集整理地面和井下瓦斯抽采资料,包括所有的瓦斯抽采设计方案和瓦斯抽采台帐,整理预抽瓦斯和采掘过程中边采边抽的瓦斯量,按附录B中表B-10统计,计算瓦斯抽采量。 (4)瓦斯压力测试数据:按附录B中表B-4进行统计。 (5)煤巷掘进测试的煤与瓦斯突出预测参数,如钻屑瓦斯解吸指标Δh2、钻孔最大瓦斯涌出初速度q max、钻孔最大钻屑量S max、瓦斯放散初速度ΔP、煤的坚固性系数f值、瓦斯突出危险综合指标K 值,按照附录B中表B-5、表B-6进行统计。 (6)煤与瓦斯突出点动力现象资料。 统计建矿以来的所有煤与瓦斯突出点动力现象资料,描述发生过程和突出位置地质资料,描述作业工序详细资料,按照附录B中表B-7、表B-8统计。 2、矿井瓦斯地质规律研究与瓦斯预测 2.1矿井瓦斯地质规律研究 运用板块构造、区域地质演化和瓦斯赋存构造逐级控制理论,研究矿区构造在历次构造运动中的区域大地构造位置,每次构造运动引起的拗陷、隆起造成的风化、剥蚀、沉积作用和挤压、拉张作用对煤层瓦斯保存条件的影响;每次构造运动构造应力场演化对煤与瓦斯突出危险性的控制作用;同时,搞清挤压剪切、滑动剪切作用对构造煤形成分布的控制特征。结合大量瓦斯地质资料,分析矿井构造等地质因素对瓦斯赋存的控制,从而揭示出矿井瓦斯地质规律。 2.2瓦斯含量、瓦斯压力预测 在厘清矿井瓦斯地质规律的基础上,结合邻近矿井实际的瓦斯地质资料,划分瓦斯地质单元,分析影响瓦斯赋存的主控因素,建立瓦斯含量与主控因素的数学模型(主要采用线性回归方法分析预测),预测瓦斯含量分布情况,有条件的矿井则可以建立瓦斯压力预测模型预测瓦斯压力分布情况。 2.3瓦斯涌出量预测

中国石油地质志 川盆地构造旋回及构造演化特征

四川盆地构造旋回及构造演化特征[1] 四川盆地为一菱形状构造盆地,它被周缘发育的一系列构造带及断裂带所围绕。在盆地的西北缘发育有著名的龙门山推覆构造带;盆地东北缘发育有米仓山构造带及大巴山构造带;盆地东南缘发育有八面山断褶带;盆地南缘发育有娄山断褶带;西南缘发育峨眉山一凉山块断带。这些构造带为盆地周缘的一级构造单元,对盆地的发展演化具有重要的影响。 在构造及沉积演化史上,四川盆地具有多旋回特点。从基底开始,可分出6个主要构造旋回。发生在中生代以前的扬子旋回(包括晋宁运动和澄江运动)、加里东旋回(包括桐湾运动、早加里东运动、晚加里东运动)、海西旋回(包括柳江运动、云南运动、东吴运动)、印支旋回、燕山旋回和喜马拉雅旋回。 扬子旋回: 包括晋宁运动和澄江运动,以晋宁运动最重要。 形成盆地基底:晋宁运动是发生在震震旦纪以前的一次强烈构造运动,它使前震旦纪地槽褶皱回返,扬子准地台普遍固结称为统一基底。 加里东旋回:加里东旋回一般是指寒武纪到志留纪的构造运

动,第一次在沉积盖层中出现大型隆起与坳陷:主要运动有三期。第一期在震旦纪末(桐湾运动),表现为大规模抬升,灯影组上部广遭剥蚀,与寒武系间为假整合接触;第二期在中晚奥陶世之间,但在四川盆地表现不明显;第三期在志留纪末(晚加里东运动),是一次涉及范围广而且影响探远的地壳运动。这次运动使江南古陆东南的华南地槽区全面回返,下古生界褶皱变形。在扬子准地台内部虽然没有见到明显的褶皱运动,但是,大型的隆起和拗陷以及断块的升降活动还是比较突出。 海西旋回:是古生代第二个构造旋回。影响到四川盆地范围的运动主要有泥盆纪末的柳江运动、石炭纪末的云南运动和早、晚二叠世之问的东吴运动,其性质皆属升降运动,造成地层缺失和上下地层间呈假整合接触。 印支旋回:表现特别明显的主要有两期,一是发生在中三叠世末(早印支运动),另一是发生在晚三叠世末(晚印支运动)。 早印支运动以抬升为主,早中三叠世闭塞海结束,海水退出上扬子地台,从此大规模海侵基本结束,代之以四川盆地为主体的大型内陆湖盆开始出现,是区内由海相沉积转为内陆湖相沉积的重要转折时期。早印支运动还在盆地内出现了北东向的大型隆起和拗陷。三叠纪末,晚印支运动幕来临。这次运动在西侧的甘孜一阿坝地槽区表现异常强烈,使三叠