理性模型

所谓理论模型或者概念模型,指的是一组概念或命题按照其相互间的本质联系被组织在一起,从而形成的一个逻辑结构严整的网络或框架。模型是出现实世界某些方面的简化。在分析公共政策的时候,我们需要组织我们的思想和概念。世界是复杂的,为了理解这种复杂。有必要对其进行简化,因而我们构建了模型:政策模型有效性的条件1.排列并简化现实:政策模型的有效性首先依赖于它对现实生活进行序化和简化的能力 2.认定重要层面:政策模型的有效性还与其概括政治生活中重要内容的能力有关3.符合社会现实:政策模型应该与客观现实具有一定的联系4.提供有意义的沟通:在沟通过程中应该具有实质性含义并形成较为一致的看法 5.提出一定的解释:政策模型应该对公共政策提出一种解释,而不是只对公共政策及其过程进行简单的描述;它应该对公共政策的原因和结果提出一定的假设。

一、理性模型

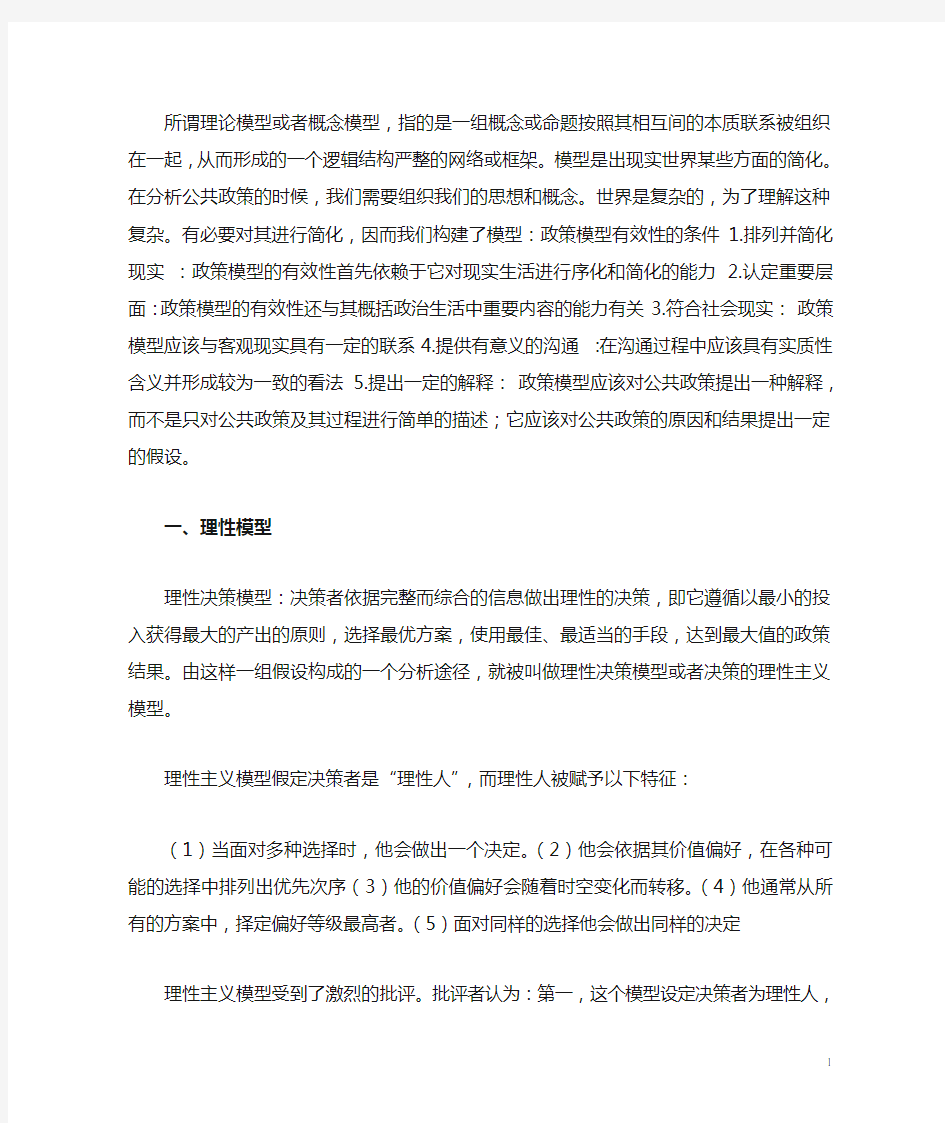

理性决策模型:决策者依据完整而综合的信息做出理性的决策,即它遵循以最小的投入获得最大的产出的原则,选择最优方案,使用最佳、最适当的手段,达到最大值的政策结果。由这样一组假设构成的一个分析途径,就被叫做理性决策模型或者决策的理性主义模型。理性主义模型假定决策者是“理性人”,而理性人被赋予以下特征:

(1)当面对多种选择时,他会做出一个决定。(2)他会依据其价值偏好,在各种可能的选择中排列出优先次序(3)他的价值偏好会随着时空变化而转移。(4)他通常从所有的方案中,择定偏好等级最高者。(5)面对同样的选择他会做出同样的决定

理性主义模型受到了激烈的批评。批评者认为:第一,这个模型设定决策者为理性人,这个设定是缺乏经验支持的。第二,这个模型假定决策者是公正的、客观的、理智的,而在实践中决策者的公正、客观和理智却常常是极为有限的。第三,这个模型过高地估计了逻辑推理和数学模型作为政策分析工具所起的作用,因为在实践中这两种分析工具面对社会性、政治性、文化性公共政策问题时却往往束手无策。第四,这个模型假定决策者全智全能,但是在实践中决策者拥有的知识、获得的信息都是有限的。

举例:理性(Rationality):弗朗西丝卡的犹豫,别人送的球票与自己买的球票?

前提假设(限制条件):

问题已清楚界定了

对公民之诉求、偏好、价值观等掌握了完整的资料

决策目标单一、明确和绝对

决策行为是整体行为而非群体行为

决策者具有绝对理性

决策者在决策过程中具备一以贯之的价值偏好

决策过程中不考虑时间和其他政策资源的消耗

具体步骤:

确定决策目标

提出备选方案

对这些方案及其结果进行比较分析

通过排序选择出最优方案

决策目标单一、明确和绝对与决策目标多元、模糊和相对:中国的房价高吗?经济增长与公平分配,工业生产与环境保护,政治民主与政治安定,治标与治本决策总要受制于时间、人力、物力、财力等资源条件的限制:实效性与政策资源有限。决策总要受制于时间、人力、物力、财力等资源条件的限制:实效性与政策资源有限

One Dollar Game in Daily Life:等公共汽车越久就越舍不得打的;看一部枯燥无味的电视剧或电影越久就越想看看结尾如何(《阿朗的故事》),导演太知道这种心理,所以不怕把片子拍得又臭又长;罢工持续得越久,双方越难以妥协

二、有限理性模型(西蒙)

有限理性模型,又称满意性公共决策他是由西蒙首先提出的决策模型。

西蒙认为,现实生活中决策者的理性是介于完全理性与非理性之间的有限理性,他们不是经济人,而是行政人。他认为决策者在管理决策是不可能达到最佳程度,而只能是追求一种近似的优化途径,即“寻求满意”的管理决策和结果。最佳决策的前提是决策者的行为完全理性化,而满意决策的前提是决策者的行为有限理性化,后者才是现实的。行政人的价值取向和目标往往是多元的,受到多方面因素的制约,经常处于变动状态且表现出冲突特征。行政人的知识和能力水平可能是有限的,其决策行为往往会受其心理因素的一定制约,他们不可能也不奢望发现最优解,只要找到满意解就知足。

有限理性模型的两种决策方法:

1、组合排列法

就是从工作任务的不同组合排列中进行选择,以达到满意结果的一般性决策方法。

2、方面排除法

这是一种适用于对决策方案进行同时性选择的有效方法。例如:对购买汽车的选择:价格、座位数、速度、颜色等要素

情报活动阶段>>设计活动阶段>>抉择活动阶段(满意即可) 次优决策涉及的基本问题

有限目标:“贪婪”与“主要矛盾”

期望水平:“剩女”

搜索方法:满意

?试探方法:试点

?随机方法:无头苍蝇

?折中方法:“中庸”

?效益方法:机会成本、精力…

?你怎样在1个工作日(8小时)内完成4项工作任务?(组合排序法)

?在一个汽车超市里,你怎样选购一辆满意的汽车?(方面排除法)

?引入“过程”概念,政策执行可以看做是决策过程的一个部分

?案例:“完美先生”

?某部门领导每次遇到决策问题总是迟迟不能决断,他总是希望自己所选定的方案能

够尽善尽美,但实际上又总能发现每种可选方案中都存在这样或那样的缺陷,都还有可以改进的地方,所以经常导致决策时机的贻误,影响了工作效率。这位领导的下属背后送给他一个外号---“完美先生”。他知道后却不以为然,并强词夺理道:“追求完美有什么错?能够做到最好,为什么非得去做次好或不好?”

?请问,这位领导的说法有道理吗?实际上他能把事情做的尽善尽美吗?他的“完美

主义”为什么会成为决策的绊脚石?

八种政策模型理论

一、政策制定的理论模型 什么是模型 模型是现实世界某些方面的简单化呈现。它可以是: --一个实体的呈现(如飞机模型) --一种图示(如流程图) --一种公式(如S=v〃t) --一段文字表述的概念(如“桌子是由一个面板及其下面的四条木棍支撑而成的一种家具”) 什么是政策分析模型 政策分析模型是公共政策的一种的简单化呈现。通常以概念的方式出现(概念模型) 政策分析模型有何作用 1.简化我们对公共政策的思维 2.指出政策议题的重要方面 3.通过将注意力在政治生活的重要特征,有助于我们进行有效的沟通 4.提出公共政策中不重要的因素,加深我们的了解 5.解释公共政策的要素,预测其影响 人们很少能选定那些一劳永逸、自成一体、所有人都能领会的政策。政策分析的目的不是产生某种一锤定音的政策建议,而是要帮助人们对现实可能性和期望之间有逐渐一致的认识,产生一种新型的社会相互关系与“社会心理”模式。

——米切尔〃怀特主要的政策制定理论模型 1.精英模型 2.团体模型 3.多元模型 4.完全理性模型 5.有限理性模型 6.渐进模型 7.混合扫描模型 8. 系统模型 从完全理性的假设(最优) →有限理性(满意) →非理性的假设(合理) (一)精英模型 代表人物及著作:1970年托马斯.戴伊(Thomas Dye)和哈蒙.齐格勒(Harmon Zeigler)在《民主的嘲讽》中总结了前辈的精英理论 基本内容:精英决策模型是将公共政策看成是反映占统治地位的精英(elite)们的价值和偏好的一种决策理论。 从政治精英到社会精英 从圣西门到拉斯韦尔 基本要点:社会可以划分为拥有权力的少数人,以及不拥有权

职业决策理论模型

职业决策理论模型 职业决策就是职业生涯发展过程中的重要过程,因此常常会出现各种问题,不同的理论研究者对此也有不一样的瞧法,刚好瞧到一个文献,截取出来为老师们提供一些瞧待决策问题的不同视角—— 早在1909年Parsons提倡用科学的方法来研究社会问题,提出了职业决策的第一个正式模型。这个模型逐渐成为有关职业决策与生涯不确定的理论、评价、研究与干预的框架。Parsons 的模型主要内容包括三点:1、对自己的能力、兴趣、抱负、资源与缺点等有一个清晰的认识;2、对工作要求、成功标准、优势与劣势、机会与发展前景有一个清晰的理解;3、对这两者之间关系的正确推理。Parsons的三维模型对现代的职业发展与咨询而言仍然就是最本质的核心,这一匹配模型直到今天还遍及职业选择与发展理论以及职业咨询实践活动中,该模型构成了特质与因素职业咨询方法与人与环境匹配职业理论的核心。Phillips认为“正确推理”包含了职业决策模型的两种基本类型:理性选择模型与非理性选择模型。理性模型精确地描述了职业决策,具有价值推理、逻辑、客观性与独立性的特点。这种模型把明智的决策者瞧作一个“客观的科学家”,就是系统的、独立的与理智的,确保个体获得最终目标的最大化,强调个体决策。而非理性模型则具有直觉的、情感的、主观的与依存性的特点,认为决策过程充满了模糊性与不确定性,强调决策过程的环境因素的作用,把对个体有意义的环境因素考虑在内。Savickas认为非理性模型与后现代主义一样强调“解释”、意义建构、关系、中介与共同体。 因此我们也把职业决策理论分为两种类型:职业决策的理性模型与职业决策的非理性模型。 1、职业决策的理性模型 理性的职业决策模型又可以分为广义的过程理论、任务理论(阶段理论)与期望效价理论。其中广义的过程理论又包括CPI理论与逐步消除模型,任务理论包括PIC模型、Krumboltz模式、Tiedeman模式与Gelatt模式。 (1)Tiedeman模式 虽然Parsons的正确推理模型得到了大部分职业心理学家的认同与肯定,但就是Super认为Parsons的正确推理模型对职业决策过程的描述过少,对个体如何详细地、精确地出处理与收集信息的过程描述过少。也就就是说对个体如何评价与权重她所获得的信息的建议很少。我们认为Super对正确推理模型强调决策过程不够的批评就是中肯的。为了弥补了这个不 足,Tiedeman,O’Hara与Harren提出了一个职业决策模型(Tiedeman模式):把个体瞧作就是从一系列决策过程中获得了发展。这个过程包括意识与探究阶段、职业替换认同与选择认同、澄清决策如何实施等。Tiedeman模式注重描述职业决策历程,并特别强调个人的独特性与主动性。Tiedeman将职业决策视为一个连续的过程,它与个人心理发展同时进行,认为只有通过系统的问题解决,以个体的整体认知能力为基础,把个体的独特性与职业世界的独特性结合在一起,才能做出合理的职业决策。该理论强调决策问题的终身性、决策过程的反复性、决策结果的主观性,对职业决策理论模式的发展有积极意义。但应瞧到,Tiedeman模式仅仅就是职业决策过程的理论描述,不够具体与深入。 (2)认知信息加工过程理论(Cognitive Information Process theory,简称CIP理论)

理性决策模式

理性决策模式 一.决策理论(Theory Of Decision Making/Decision Theory) 是把第二次世界大战以后发展起来的系统理论、运筹学、计算机科学等综合运用于管理决策问题,形成的一门有关决策过程、准则、类型及方法的较完整的理论体系。决策理论已形成了以诺贝尔经济学奖得主赫伯特·西蒙(herbertsimon)为代表人物的决策理论学派。决策理论是有关决策概念、原理、学说等的总称。“决策”一词通常指从多种可能中作出选择和决定。 二.决策理论的观点 决策理论是在系统理论的基础上,吸收了行为科学、运筹学和计算机科学等研究成果而发展起来的。主要代表人物是美国人西蒙,其代表作为《管理决策新科学》。西蒙因其在决策理论、决策应用等方面作出的开创性研究,而获得1978年诺贝尔经济学奖。决策理论的观点主要表现在三个方面: (一)突出决策在管理中的地位。决策管理理论认为:管理的实质是决策,决策贯穿于管理的全过程,决定了整个管理活动的成败。如果决策失误,组织的资源再丰富、技术再先进,也是无济于事的。 (二)系统阐述了决策原理。西蒙对于决策的程序、准则、类型及其决策技术等作了科学的分析,并提出用“满意标准”来代替传统决策理论的“最优化标准”,研究了决策过程中冲突的解决方法。 (三)强调了决策者的作用。认为组织是决策者个人所组成的系统,因此,强调不仅要注意在决策中应用定量方法、计算技术等新的科学方法,而且要重视心理因素、人际关系等社会因素在决策中的作用。 三.代表理论 行政决策理论是用以指导和阐释行政决策的理论依据。行政决策理论的种类较多,不同学者阐述问题的角度也各不相同。其中具有代表性的理论包括以下几种类。 1.完全理性决策论。 2.连续有限比较决策论。 3.理性组织决策论。 4.现实渐进决策论。 5.非理性决策论。 四.理性决策模式 理性决策模式,通常也被称之为科学决策模式。就其思想渊源而言,可以追溯到古典经济学理论。因为这种理论已经提出了有关人类行为决策的一个绝对标准,即人们在决策时所遵循的是最大化原则,这就是谋求最大效益,在经济领域则是求得最大利润;在抉择方案时进行最优化选择,即从诸多方案中选择最优方案。 在这一理论原则的指导下,随着现代管理技术的发展和决策分析手段的现代化,人们迫切地希望使决策成为完全理性的和十分科学的事情,因而逐渐地在西方世界形成了一整套理性决策模式的理论和学说。 理性决策模式主要由以下六个要点构成,或者说,它把决策过程分为以下六个步骤,形成了一套比较系统的决策程序理论 (1)发现问题。决策者之所以要进行决策,首先是因为在实际的管理过程中面对一个存在的问题,需要对这个问题加以解决。 (2)提出目标。理性决策模式理论假设作为决策主体的人是完全理性的,他根据自己的目的或价值观,针对已发现的问题提出解决问题的目标,并将这些目标进行排列或组合。 (3)设计方案。决策者将所有可能的解决问题的方案全部一一列举出来,以供备用。

经典决策理论模型

经典决策理论模型 经典决策理论模型 职业决策理论模型 职业决策是职业生涯发展过程中的重要过程,因此常常会出现各种问题,不同的理论研究者对此也有不一样的看法,刚好看到一个文献,截取出来为老师们提供一些看待决策问题的不同视角——早在 1909 年 Parsons 提倡用科学的方法来研究社会问题,提出了职业决策的第一个正式模型。这个模型逐渐成为有关职业决策和生涯不确定的理论、评价、研究和干预的框架。 Parsons 的模型主要内容包括三点: 1. 对自己的能力、兴趣、抱负、资源和缺点等有一个清晰的认识; 2. 对工作要求、成功标准、优势与劣势、机会和发展前景有一个清晰的理解; 3. 对这两者之间关系的正确推理。Parsons 的三维模型对现代的职业发展和咨询而言仍然是最本质的核心,这一匹配模型直到今天还遍及职业选择和发展理论以及职业咨询实践活动中,该模型构成了特质与因素职业咨询方法和人与环境匹配职业理论的核心。 Phillips 认为“正确推理”包含了职业决策模型的两种基本类型:理性选择模型和非理性选择模型。理性模型精确地描述了职业决策,具有价值推理、逻辑、客观性和独立性的特点。这种模型把明智的决策者看作一个“客观的科学家”,是系统的、独立的和理智的,确保个体获得最终目标的最大化,强调个体决策。而非理性模型则具有直觉的、情感的、主观的和依存性的特点,认为决

策过程充满了模糊性和不确定性,强调决策过程的环境因素的作用,把对个体有意义的环境因素考虑在内。 Savickas 认为非理性模型和后现代主义一样强调“解释”、意义建构、关系、中介和共同体。 因此我们也把职业决策理论分为两种类型:职业决策的理性模型和职业决策的非理性模型。 1. 职业决策的理性模型 理性的职业决策模型又可以分为广义的过程理论、任务理论(阶段理论)和期望效价理论。其中广义的过程理论又包括 CPI 理论和逐步消除模型,任务理论包括PIC 模型、 Krumboltz 模式、Tiedeman 模式和 Gelatt 模式。 ( 1 ) Tiedeman 模式 虽然 Parsons 的正确推理模型得到了大部分职业心理学家的认同和肯定,但是 Super 认为 Parsons 的正确推理模型对职业决策过程的描述过少,对个体如何详细地、精确地出处理和收集信息的过程描述过少。也就是说对个体如何评价和权重他所获得的信息的建议很少。我们认为 Super 对正确推理模型强调决策过程不够的批评是中肯的。为了弥补了这个不足, Tiedeman , O ’ Hara 和 Harren 提出了一个职业决策模型( Tiedeman 模式):把个体看作是从一系列决策过程中获得了发展。这个过程包括意识和探究阶段、职业替换认同和选择认同、澄清决策如何实施等。 Tiedeman 模式注重描述职业决策历程,并特别强调个人的独特性和主动性。 Tiedeman 将职业决策视为一个连续的过程,它与个人心理发展同时进行,认为只有通

西蒙的有限理性模型

有限理性模型 西蒙的有限理性模型(Simmon's Bounded Rationality Model) 什么是有限理性模型 20世纪50年代之后,人们认识到建立在“经济人”假说之上的完全理性决策理论只是一种理想模式,不可能指导实际中的决策。赫伯特?西蒙( Herbe nt Simon)提出了满意标准和有限理性标准,用“社会人”取代“经济人”,大大拓展了决策理论的研究领域,产生了新的理论一一有限理性决策理论。 有限理性模型又称西蒙模型或西蒙最满意模型。这是一个比较现实的模型, 它认为人的理性是处于完全理性和完全非理性之间的一种有限理性。 有限理性模型的主要观点 有限理性模型的主要观点如下:

(1)手段-目标链的内涵有一定矛盾,简单的手段-目标链分析会导致不准确的结论。 西蒙认为,手段-目标链的次序系统很少是一个系统的、全面联系的链,组 织活动和基本目的之间的联系常常是模糊不清的,这些基本目的也是个不完全系统,这些基本目的内部和达到这些目的所选择的各种手段内部,也存在着冲突和矛盾。 (2)决策者追求理性,但又不是最大限度地追求理性,他只要求有限理性。 这是因为人的知识有限,决策者既不可能掌握全部信息,也无法认识决策的详尽规律。比如说,人的计算能力有限,即使藉助计算机,也没有办法处理数 量巨大的变量方程组;人的想象力和设计能力有限,不可能把所有备择方案全部列出;人的价值取向并非一成不变,目的时常改变;人的目的往往是多元的,而且互相抵触,没有统一的标准。因此,作为决策者的个体,其有限理性限制他作出完全理性的决策,他只能尽力追求在他的能力范围内的有限理性。 (3)决策者在决策中追求“满意”标准,而非最优标准。 在决策过程中,决策者定下一个最基本的要求,然后考察现有的备择方案。如果有一个备择方案能较好地满足定下的最基本的要求,决策者就实现了满意标准,他就不愿意再去研究或寻找更好的备择方案了。

经典决策理论模型

经典决策理论模型 职业决策理论模型 职业决策是职业生涯发展过程中的重要过程,因此常常会出现各种问题,不同的理论研究者对此也有不一样的看法,刚好看到一个文献,截取出来为老师们提供一些看待决策问题的不同视角—— 早在1909 年Parsons 提倡用科学的方法来研究社会问题,提出了职业决策的第一个正式模型。这个模型逐渐成为有关职业决策和生涯不确定的理论、评价、研究和干预的框架。Parsons 的模型主要内容包括三点:1. 对自己的能力、兴趣、抱负、资源和缺点等有一个清晰的认识;2. 对工作要求、成功标准、优势与劣势、机会和发展前景有一个清晰的理解; 3. 对这两者之间关系的正确推理。Parsons 的三维模型对现代的职业发展和咨询而言仍然是最本质的核心,这一匹配模型直到今天还遍及职业选择和发展理论以及职业咨询实践活动中,该模型构成了特质与因素职业咨询方法和人与环境匹配职业理论的核心。Phillips 认为“正确推理”包含了职业决策模型的两种基本类型:理性选择模型和非理性选择模型。理性模型精确地描述了职业决策,具有价值推理、逻辑、客观性和独立性的特点。这种模型把明智的决策者看作一个“客观的科学家”,是系统的、独立的和理智的,确保个体获得最终目标的最大化,强调个体决策。而非理性模型则具有直觉的、情感的、主观的和依存性的特点,认为决策过程充满了模糊性和不确定性,强调决策过程的环境因素的作用,把对个体有意义的环境因素考虑在内。Savickas 认为非理性模型和后现代主义一样强调“解释”、意义建构、关系、中介和共同体。 因此我们也把职业决策理论分为两种类型:职业决策的理性模型和职业决策的非理性模型。 1. 职业决策的理性模型 理性的职业决策模型又可以分为广义的过程理论、任务理论(阶段理论)和期望效价理论。其中广义的过程理论又包括CPI 理论和逐步消除模型,任务理论包括PIC 模型、Krumboltz 模式、Tiedeman 模式和Gelatt 模式。 (1 )Tiedeman 模式 虽然Parsons 的正确推理模型得到了大部分职业心理学家的认同和肯定,但是Super 认为Parsons 的正确推理模型对职业决策过程的描述过少,对个体如何详细地、精确地出处理和收集信息的过程描述过少。也就是说对个体如何评价和权重他所获得的信息的建议很少。我们认为Super 对正确推理模型强调决策过程不够的批评是中肯的。为了弥补了这个不足,Tiedeman ,O ’ Hara 和Harren 提出了一个职业决策模型(Tiedeman 模式):把个体看作是从一系列决策过程中获得了发展。这个过程包括意识和探究阶段、职业替换认同和选择认同、澄清决策如何实施等。Tiedeman 模式注重描述职业决策历程,并特别强调个人的独特性和主动性。Tiedeman 将职业决策视为一个连续的过程,它与个人心理发展同时进行,认为只有通过系统的问题解决,以个体的整体认知能力为基础,把个体的独特性与职业世界的独特性结合在一起,才能做出合理的职业决策。该理论强调决策问题的终身性、决策过程的反复性、决策结果的主观性,对职业决策理论模式的发展有积极意义。但应看到,Tiedeman 模式仅仅是职业决策过程的理论描述,不够具体和深入。 (2 )认知信息加工过程理论(Cognitive Information Process theory ,简称CIP 理论)Peterson 、Sampson 和Reardon 提出了CIP 理论。该理论认为可以通过教给个体必要的职业和生活计划技能从而帮助个体成为足智多谋的和有责任心的职业问题解决者和职业决策者。有效的问题解决所必须的知识和技能可以被看作一个按等级排列的金字塔。主要有两种基本的知识领域:自我知识和职业知识构成了这个金字塔的底部。金字塔的第二层是决策技能领域,包括了从问题识别到执行决定的程序性知识;金字塔的顶部是执行加工领域。执

理性决策和渐进决策

渐进决策模型与理性决策模型的异同点 1、不同点:(见表格) (1)模型的理论假设不同,理性模型是假设人是一个经济人、有限理性人,而渐进模型则是假设人是一个有限理性人 (2)手段与目的不同,理性模型是从目标到手段,而渐进模型是从手段到目标 (3)认识论基础不同,理性模型是奠定在实证主义的认识论基础上的,而渐进模型则是奠定在后实证主义认识论基础上的。 (4)政策制定的依据不同,理性模型具有科学性、技术性,而渐进模型具有政治性、价值型 (5)行为与结构不同,理性模型是个体及组织行为,而渐进模型则是结构、制度 (6)民主与精英的取向不同,理性模型趋向精英化,而渐进模型趋向民主化 2、相同点 (1)两者都遵循事物的前进法则。马克思主义唯物辩证法认为:事物的发展是螺旋式上升,波浪式前进的过程,虽然前途是光明的,但道路是曲折的。因此决策活动采取渐进方式,不断总结经验,探索前进,就可以避免出现重大失误。渐进决策模型正是对这一规律深陈家刚-被误导的关系:渐进决策模型与理性决策模型9刻认识的体现。理性决策模型也并不主张违背这一法则,而是充分尊重这一法则。为此,它主张,决策必须对前途充满信心,对现实有引导作用,同时也要正视客观现实,充分重视前进中的阻碍因素。遵循事物的前进法则,是理性决策现实性的根本保障之一。 (2)两者都能体现知行观的统一。马克思主义唯物辩证法认为,人们认识客观世界的过程是一个实践——认识——再实践——再认识的循环过程。渐进决策的过程与之完全一致:决策——实施——再决策——再实施,逐渐地迈向预定目标。这就是渐进决策过程的一种描述。理性决策也同样遵循这一决策过程的引导。它是从现实中来,到现实中去的。它既强调认识的实践来源,也强调认识的实践运用和必须在实践中得到检验。脱离实践的决策不会具有现实性,脱离认识的决策不可能体现理性。违背实践与认识辩证法的决策,不可能是理性的或实践的。实现知行观的统一,是理性决策的理性精神和实践精神的又一根本保障因素。

理性决策与非理性决策的优劣势

理性决策与非理性决策的优劣势 摘要 东财国经赵飞 本文通过比较理性决策和非理性决策的优势和劣势,阐释了理性决策和非理性决策各自的特点。并且解释了决策中的理性和非理性的因素,从而为决策提供依据。 关键词:理性决策,非理性决策,优势,劣势 ABSTRACT In this paper, by comparing the advantages and disadvantages of rational and irrational decisions, explains the rational decision and non-rational decision characteristics. And explains the rational and irrational factors in the decision making of, so as to provide a basis for decision making. Key words: rational decisions, irrational decisions, advantage and disadvantage决策是人们在政治、经济、技术和日常生活中普遍存在的一种行为; 决策是管理中经常发生的一种活动; 决策是决定的意思, 它是为了实现特定的目标, 根据客观的可能性, 在占有一定信息和经验的基础上, 借助一定的工具、技巧和方法, 对影响目标实现的诸因素进行分析、计算和判断选优后, 对未来行动作出决定。决策中有理性的思维,也有非理性的情绪,从而引发了很多人对理性决策和非理性决策孰优孰劣的讨论。 一、理性决策 理性决策论又称完全理性决策论。代表人物有英国经济学家J.边沁、美国科学管理学家F.W.泰勒等。他们认为人是坚持寻求最大价值的经济人。经济人具有最大限度的理性,能为实现组织和个人目标而作出最优的选择。 (一)理性决策的优势 1.理性决策的程序 理性决策前通盘考虑所有事实上可能的行动。由于事实上可能的行动数量很大,必定有一些末被决策者所知晚和顾及到,因此这一条实际上难以全部做到,而且对数日众多的可能行动作通盘考虑,也不是容易的事。但作为—种理想的情况,可以提出这样的步骤。 理性决策者应考虑每一种可能的行动在实施后,在无限时间、无限空间以及在各种价值系统上所产生的大大小小的影响,即掌握每一可能行动的每一个方面对整个世界所能产生的直接的、间接的,实施开始直到无限将来的任何影响。 理性决策者按自己的价值系统对各种行动的各种后果之价值进行估计,决策者的价值系统必须是客观的、理性的,其估计才会是客观理性的。在估计后再选定能够达到最高价值的行动。

公共政策分析模型

公共政策分析(第二版)陈庆主编 公共政策分析模型 完全理性决策模型 理性决策模型,也被部分人成为科学决策模型。她得基本出发点就是,人们在决策就是遵循最大化原则,抉择最优方案,谋求最大效益。作为决策得主体,始终坚持理性化活动,不存在任何非理性成分。 (一)这种模式通常包含了下列基本内容: 1、决策者面临得就是一个既定得问题,该问题同其她问题得区别非常明显,或者至少同其她问题相比,它就是最重要得。 2、决策者选择决定得各种目得、价值或目标就是明确得,或就是希望利益最大,或就是希望损失最小,而且可以依据不同目标得重要性进行排序。 3、决策者有可供选择得两个以上得方案,面对着这些方案,通常在逐一选择得基础上,选取其中一个。假如方案基本就是相同得,通常会作相同得决定、 4、决策者对同一个问题会面临着一种或多种自然状态。它们就是不以人们意志为转移得不可控因素。 5、决策者会将每一个方案,在不同得自然状态下得受益值(程度)或损失值(程度)计(估)算出来,经过比较后,按照决策者得价值偏好,选出其中最佳者。 (二)理性决策在实际中必须具备以下基本条件: 1、决策过程中必须获得全部有效得信息。 2、寻找出与实现目标相关得所有决策方案。 3、能够准确地预测出每一个方案在不同得客观条件下所能产生得结果。 4、非常清楚那些直接或间接参与公共政策制定得人们得社会价值偏向及其所占得相对比重。 5、可以选择出最优化得决策方案。 (三)评价 理性决策模型所要求达到得基本条件,在现实生活中几乎就是无法实现得。因此它遭到了许多学者得强烈批评。其中最突出得就是查尔斯·林德布洛姆与赫伯特·西蒙。 林德布洛姆指出:决策者并不就是面对一个既定问题,而只就是首先必须找出与说明问题。问题就是什么?不同得人会有不同得认识与瞧法、比如物价迅速上涨,需要对通货膨胀问题做出反应。 首先,明确这一问题得症结所在,往往十分困难、因为不同得利益代表者,会从各自得利益瞧待这些问题,围绕着通货膨胀存在不存在,若存在,其程度与影响怎样,以及产生通货膨胀得原因就是什么等问题,人们都会有不同得回答。 其次,决策者受到价值观得影响,选择方案往往会发生价值冲突、比较、衡量、判断价值冲突中得就是与非就是极其困难得。靠分析就是无法解决价值观矛盾得,因为分析不能证明人得价值观,也不可能用行政命令统一人们得价值观。 再次,有人认为"公共利益”可以作为决策标准,林德布洛姆批评了这种认识,认为在构成公共利益要素这个问题上,人们并没有普遍一致得意见,公共利益不表示一致同意得利益。 第四,决策中得相关分析不就是万能得。决策受时间与资源得限制,对复杂决策讲,不会做出无穷尽得,甚至长时间得分析,也不会花费太昂贵代价用于分析,或者等待一切分析妥当再作决定,否则会贻误时机。

有限理性模型解读

保密级别:内部 学位级别:硕士 提交日期:2002年4月 答辩日期:2002年5月17日 论文中文题目:心理资源稀缺论 ——有限理性模型解读 论文英文题目:Theory of the Scarcity of Psychological Resources ——the Interpretation of Bounded Rationality Model 作 者:韩 丹 所在单位:吉林大学 指导教师:葛鲁嘉 所在单位:吉林大学 分类标识:B84 中文主题标识:心理资源 稀缺 有限理性 英文主题标识:Psychological Resources Scarcity Bounded Rationality 中文摘要 决策科学自建立之初,就在人类理性问题的解释上含混不清,并对现实的决策行为缺乏描述力。在当时占统治地位的古典决策理论醉心于模型的精确性和规范性,假定决策环境是绝对静止的,而人则拥有完全而精确的信息处理能力。如果决策者能够知晓并找出所有可能的备择方案,拥有各种备择方案的结果的全部信息

以及概率分布的完全信息;如果决策者头脑中就事先存在着一个完全有序的偏好体系——效用函数或优先选择的次序,即能够评价各种备择方案后果的某种价值体系——以至于他能够对所有的备择方案的后果加以排列,然后选出能够带给他最佳后果的那种方案;如果决策者具有无所不能的计算能力。在这种“完全理性”的前提下,决策者总能做出“最优决策”。然而,古典决策在人与环境的认识上存在着致命的缺陷。首先,人类并不生活在绝对静止的环境中。其次,人并不拥有绝对无限的信息处理能力。古典决策理论的缺陷,不在于其逻辑体系,而在于其“完全理性经济人”的前提假设。 西蒙对此进行了猛烈的批判。这种批判实质上是对古典决策理论的人与环境认识的批判。针对古典决策理论的缺陷,西蒙认为,世界是复杂的,而人的认知能力是有限的。在这种与古典决策理论完全不同的研究思路指导下,西蒙提出了“有限理性”的概念。西蒙指出,必须给人类理性加上限制,这种限制来自于两个方面:一、人类理性的程度并不高;二、人类理性的适用范围是有限的。“有限理性”的提出,带来了决策理论研究的根本性变革,成为现代决策理论的基石。 本文从分析有限理性的心理机制入手,探讨了人类认知能力有限的问题。视人类信息处理能力为决策的稀缺资源是西蒙的创见,也是其思想核心——心理资源稀缺论——的逻辑起点。 那么,西蒙是如何得出心理资源稀缺的结论的呢?本文认为,西蒙主要运用了常识检验与对认知心理学研究成果的采纳两种方法。常识检验就是依据人们日常生活的经验和常识去判断理论描述的正确性。西蒙认为,他的理论“很适合我们对自己的判断过

公共政策分析模型

公共政策分析(第二版)陈庆主编 公共政策分析模型 完全理性决策模型 理性决策模型,也被部分人成为科学决策模型。他的基本出发点是,人们在决策是遵循最大化原则,抉择最优方案,谋求最大效益。作为决策的主体,始终坚持理性化活动,不存在任何非理性成分。 (一)这种模式通常包含了下列基本内容: 1、决策者面临的是一个既定的问题,该问题同其他问题的区别非常明显,或者至少同其他问题相比,它是最重要的。 2、决策者选择决定的各种目的、价值或目标是明确的,或是希望利益最大,或是希望损失最小,而且可以依据不同目标的重要性进行排序。 3、决策者有可供选择的两个以上的方案,面对着这些方案,通常在逐一选择的基础上,选取其中一个。假如方案基本是相同的,通常会作相同的决定。 4、决策者对同一个问题会面临着一种或多种自然状态。它们是不以人们意志为转移的不可控因素。 5、决策者会将每一个方案,在不同的自然状态下的受益值(程度)或损失值(程度)计(估)算出来,经过比较后,按照决策者的价值偏好,选出其中最佳者。 (二)理性决策在实际中必须具备以下基本条件: 1、决策过程中必须获得全部有效的信息。 2、寻找出与实现目标相关的所有决策方案。 3、能够准确地预测出每一个方案在不同的客观条件下所能产生的结果。 4、非常清楚那些直接或间接参与公共政策制定的人们的社会价值偏向及其所占的相对比重。 5、可以选择出最优化的决策方案。 (三)评价 理性决策模型所要求达到的基本条件,在现实生活中几乎是无法实现的。因此它遭到了许多学者的强烈批评。其中最突出的是查尔斯·林德布洛姆与赫伯特·西蒙。 林德布洛姆指出:决策者并不是面对一个既定问题,而只是首先必须找出和说明问题。问题是什么?不同的人会有不同的认识与看法。比如物价迅速上涨,需要对通货膨胀问题做出反应。 首先,明确这一问题的症结所在,往往十分困难。因为不同的利益代表者,会从各自的利益看待这些问题,围绕着通货膨胀存在不存在,若存在,其程度和影响怎样,以及产生通货膨胀的原因是什么等问题,人们都会有不同的回答。 其次,决策者受到价值观的影响,选择方案往往会发生价值冲突。比较、衡量、判断价值冲突中的是与非是极其困难的。靠分析是无法解决价值观矛盾的,因为分析不能证明人的价值观,也不可能用行政命令统一人们的价值观。 再次,有人认为"公共利益"可以作为决策标准,林德布洛姆批评了这种认识,认为在构成公共利益要素这个问题上,人们并没有普遍一致的意见,公共利益不表示一致同意的利益。第四,决策中的相关分析不是万能的。决策受时间与资源的限制,对复杂决策讲,不会做出无穷尽的,甚至长时间的分析,也不会花费太昂贵代价用于分析,或者等待一切分析妥当再作决定,否则会贻误时机。

有限理性(杨小凯)

有限理性 杨小凯 澳洲莫纳什大学讲座教授 '有限理性'概念的主要提倡者是诺贝尔经济学奖得主西蒙(Simon)。自从他提出有限理性概念半个世纪以来,经济学家对什么叫有限理性至今没有公认一致的看法。 西蒙当年认为有限理性的理论是'考虑限制决策者信息处理能力的约束的理论'。他提议将不完全信息,处理信息的费用和一些非传统的决策者目标函数引入经济分析。但是近来不少经济学家认为这三方面的研究并不足以构成有限理性概念的核心。西蒙是个反对主流经济学中的最优决策模型和全部均衡概念的人,但是过去二三十年中,主流经济学却在最优决策和全部均衡的分析框架中将西蒙提到的这三方面研究全部吸收了。首先以Wald为代表的主流经济学家将不完全信息引入传统的最优决策模型和全部均衡及对策论模型,使得主流经济学中的最优决策和全部均衡模型可以用来揭示不完全信息对经济行为及其交互作用的影响。 但是不少经济学家认为这种引入不完全信息的模型并未抓住有限理性概念的实质。他们认为不完全信息不是有限理性。例如Aumann(1997)认为大多数有不完全信息 和信息不对称的对策论模型并不是有限理性模型,而是超级无限理性模型。例如有名的Milgrom的防止进入的序贯均衡模型中虽然有不完全信息和信息不对称,但这个模型中,没有完全信息的局中人知道对方的生产函数,目标函数以及一个不确定的生产函数参数的所有可能状态,及各种状态发生的事前概率,他可以用动态规划和这些不完全信息算出完全的最优动态对策,并对对手的最优动态对策完全了解。这哪是有限理性,这明明是超级无限理性,比传统的完全竞争模型中对个人理性的要求要高得多。 在传统的瓦尔拉斯完全竞争模型中,每个决策人不知道他人的生产条件和嗜好及他们的决策,他只根据价格信号做决策,因此在这种模型中,每个决策者所需的理性和信息处理能力比有不完全信息的对策论模型低得多。所以有些经济学家认为上世纪八十年代兴起的有信息不对称的动态对策论模型在推动有限理性数学模型方面是一个失败。 以Radner(1996)为代表的经济学家将最优决策的计算成本引入经济模型,可以说是将西蒙提到的有限理性概念中的第二个因素变成了主流学派的数学模型。但不少经济学家例如Aumann(1997)最近指出,这类模型仍然是完全理性模型,信息处理费用本身并不是有限理性概念的实质。 最近发展起来的五花八门包含决策和计算成本的经济模型也证明,如果计算和收集信息的费用很高的话,最优决策和全部均衡中都会出现直观决策,模仿(所谓羊群行为),按固定规则决策等看似不是完全最优化的决策过程,但这类决策不是象西蒙所言的非最优化而只求满意的决策,而是考虑计算成本的约束条件下的最优化决策。最优决策的本质并未变,只是当约束条件复杂时,最优决策的形式也多样化了。 因此可以说西蒙提到的有限理性的三要件都没抓住有限理性概念的要害。以完全理性为基础的主流学派模型可以将这三要件在完全理性最优决策和全部均衡框架内吸收。九十年代的动

消费者决策模型

消费者决策模型 什么是消费者购买决策 " 消费者购买决策"是指消费者谨慎地评价某一产品、品牌或服务的属性并进行选择、购买能满足某一特定需要的产品的过程。 广义的消费者购买决策是指消费者为了满足某种需求,在一定的购买动机的支配下,在可供选择的两个或者两个以上的购买方案中,经过分析、评价、选择并且实施最佳的购买方案,以及购后评价的活动过程。它是一个系统的决策活动过程,包括需求的确定、购买动机的形成、购买方案的抉择和实施、购后评价等环节。 消费者购买决策的特点 许多学者对于消费者购买决策有不同的描述过程,为了指导读者对消费者购买决策模式有一个较好的认识,本文作者通过查阅文献总结出消费者购买决策的一些特点,为消费者购买决策模型的分析与构建提供评价参照系和理论依据。 (1) 消费者购买决策的目的性。消费者进行决策,就是要促进一个或若干个消费目标的实现,这本身就带有目的性。在决策过程中,要围绕目标进行筹划、选择、安排,就是实现活动的目的性。 (2) 消费者购买决策的过程性。消费者购买决策是指消费者在受到内、外部因素刺激,产生需求,形成购买动机,抉择和实施购买方案,购后经验又会反馈回去影响下一次的消费者购买决策,从而形成一个完整的循环过程。 (3) 消费者购买决策主体的需求个性。由于购买商品行为是消费者主观需求、意愿的外在体现,受许多客观因素的影响。除集体消费之外,个体消费者的购买决策一般都是由消费者个人单独进行的。随着消费者支付水平的提高,购买行为中独立决策特点将越来越明显。 (4) 消费者购买决策的复杂性。心理活动和购买决策过程的复杂性。决策是人大脑复杂思维活动的产物。消费者在做决策时不仅要开展感觉、知觉、注意、记忆等一系列心理活动,还必须进行分析、推理、判断等一系列思维活动,并且要计算费用支出与可能带

有限理性下的个体决策_一种分析框架

南方经济2007年第12期 有限理性下的个体决策:一种分析框架 江涛覃琼霞* 内容摘要本文试图延续Shesheinski(2003)的分析思路,通过有限理性的模型化使有限理性下的个体决策重新与经济学的福利最大化和边际决策联系起来。在此基础上,我们先后分析了有限理性结构下的纯个体决策和集体行动中的个体决策问题。同时,对集体行动中的有限理性和理性决策进行初步的比较与分析,得出了有限理性下的最优决策规模要大于理性决策规模的结论。 关键词有限理性个体决策集体行动 JEL分类:C91,D61,C61中图分类号:F016文献标识码:A文章编号:1000-6249(2007)012-024-008 一引言 自Simon提出有限理性决策分析以来,有关有限理性的研究一直以来都是被行为学和心理学占据了主导地位,①主流经济学在这一问题上却一直扮演着边缘性角色。尽管Rubinstein(1998)对有限理性做出了建模努力,但却受到了Simon的强力抨击。近来,Yang和Yao(2001)以及Shesheinski(2003)的努力才使得有限理性的分析开始接近主流经济学的理论硬核(hardcore)。 综合现有文献可以认为有限理性方面的研究主要集中在以下三个层面:第一层面探讨有限理性的成因(KahnemanTversky,1979;Conlisk,1996;Sleten,1999;Kahneman,2003);第二层面是有限理性决策的模型化(Aumann,1997;YangandYao,2001;Basov,2002;Shesheinski,2003);第三层面是有限理性在经济领域的应用(Gang,Alikhan,1999;Baker,RubackandWurgler,2004;Rotheli,2005)。 就第一层面而言,虽然相关文献很多,但综观各类文献,对有限理性成因的主流观点有二:1.Simon(1983)的行为人认知上的不足。此观点离经济学的分析框架较远;2.决策过程中存在复杂的成本和激励机制(Conlisk,1996),此类观点则完全可以融入经济学的分析框架。 第二层面是有限理性研究的核心问题。由于有限理性成因的复杂性,有限理性建模方面的研究一直进展缓慢。比较令人关注的有Yang和Yao(2001)运用超边际分析方法分析有限理性决策。Basov(2002)构建了静态模型和动态的马尔科夫链模型来分析有限理性。Bosov的这一令人耳目一新的建模方式开辟 *江涛:中国计量学院经济与管理学院杭州310018电子信箱:jtqqx@yahoo.com.cn;覃琼霞:浙江水利水电高等专科学校杭州。 本文曾得到第六届中国经济学年会行为经济学分组评议人富有建设性的评论与建议及何大安教授宝贵的修改意见,在此表示衷心感谢。当然,文责自负。 ①心理学家卡尼曼获得诺贝尔奖是这一现象的标志之一。相应的具有深邃洞见的文献也是与行为学或心理学密切相关的。

理性模型

所谓理论模型或者概念模型,指的是一组概念或命题按照其相互间的本质联系被组织在一起,从而形成的一个逻辑结构严整的网络或框架。模型是出现实世界某些方面的简化。在分析公共政策的时候,我们需要组织我们的思想和概念。世界是复杂的,为了理解这种复杂。有必要对其进行简化,因而我们构建了模型:政策模型有效性的条件1.排列并简化现实:政策模型的有效性首先依赖于它对现实生活进行序化和简化的能力 2.认定重要层面:政策模型的有效性还与其概括政治生活中重要内容的能力有关3.符合社会现实:政策模型应该与客观现实具有一定的联系4.提供有意义的沟通:在沟通过程中应该具有实质性含义并形成较为一致的看法 5.提出一定的解释:政策模型应该对公共政策提出一种解释,而不是只对公共政策及其过程进行简单的描述;它应该对公共政策的原因和结果提出一定的假设。 一、理性模型 理性决策模型:决策者依据完整而综合的信息做出理性的决策,即它遵循以最小的投入获得最大的产出的原则,选择最优方案,使用最佳、最适当的手段,达到最大值的政策结果。由这样一组假设构成的一个分析途径,就被叫做理性决策模型或者决策的理性主义模型。理性主义模型假定决策者是“理性人”,而理性人被赋予以下特征: (1)当面对多种选择时,他会做出一个决定。(2)他会依据其价值偏好,在各种可能的选择中排列出优先次序(3)他的价值偏好会随着时空变化而转移。(4)他通常从所有的方案中,择定偏好等级最高者。(5)面对同样的选择他会做出同样的决定 理性主义模型受到了激烈的批评。批评者认为:第一,这个模型设定决策者为理性人,这个设定是缺乏经验支持的。第二,这个模型假定决策者是公正的、客观的、理智的,而在实践中决策者的公正、客观和理智却常常是极为有限的。第三,这个模型过高地估计了逻辑推理和数学模型作为政策分析工具所起的作用,因为在实践中这两种分析工具面对社会性、政治性、文化性公共政策问题时却往往束手无策。第四,这个模型假定决策者全智全能,但是在实践中决策者拥有的知识、获得的信息都是有限的。

有限理性下的劳动力流动决策模型

2012年第7期下旬刊(总第487期) 时 代 金 融 Times Finance NO.7,2012 (CumulativetyNO.487) 我国是一个劳动力大国,尤其是现在正处于经济转型期,我国失业问题严重,研究劳动力流动提高劳动力资源的合理配置,对于我国具有积极的意义。国内外关于劳动力流动的研究有很多,但是发现现有理论并不能有效解释当前我国存在的一些劳动力流动问题,劳动力流动的理论与现实存在一定的悖理,在本文中作者基于劳动力流动理论与现实之间的冲突,在原有理论的基础上提出新的劳动力流动模型,有效解决了现有理论的不足,并结合国家的就业政策和指导方针提出相关建议,为大中小企业、城市建设提供人才支持,具有理论和实践双重意义。 一、劳动力流动异象分析 目前,劳动力流动的相关理论都是基于合理的劳动力流动研究。但是,在我国存在着一些与合理流动不相符的非合理流动,他们与理论中所阐述的现象在一定程度上是相背离的,我们将其称为“劳动力流动的异象”。“劳动力流动的异象”有以下几种情况:第一,在预期不合理的情况下,预期净收益现值小于零即实际是净收益现值大于零。由于预期不合理,造成判断预期净收益现值会小于零,所以劳动力会选择不流动,这种情况在中国农村比比皆是。近年来,政府通过多种形式,促进农村剩余劳动力再就业。但是,部分农民在决定是否向城市迁移时,由于自身教育水平有限加上政府公信力缺失存在对迁移是否有利的判断错误,做出不愿意迁移的决策。这与发展经济学提出的,农村剩余劳动力必然会向城市转移是相悖的。 第二,预期不合理的情况下预期净收益现值大于零即实际是净收益现值小于零。由于预期不合理,造成判断净收益现值会大于零,劳动力选择流动,也就是“盲流”。20世纪50年代初期,每年有大量农村人口因贫困流入城市。但是由于自身水平有限,他们中的大多数没有找到合适的工作,甚至有部分人选择以流浪乞讨为生。劳动力流动在完全理性的假设前提下,做出的决策肯定是准确无误的,因此现有理论暗含的含义是实际上不存在“盲目性流动”这一现象。 第三,由于预期不合理造成盲目性流动,在发现自身决策出现失误以后,选择及时纠正失误,也就是迅速返回原工作地,也就是通常说的“在短时间内迅速从一个地方流走又流回”。媒体报道,一年以后,“逃离北上广深”的浪潮还未散去,大学毕业生“重返北上广深”的话题又引发了社会各界的热议。目前相关学者的理论都隐含着一个条件就是,当劳动者预期经济地位能够改善就会选择流动,并且在一个相对较长的时间内,这种流动是不会发生变化的,大学毕业生短时间内的“逃离”又“返回”与实际存在矛盾。 我国存在的劳动力流动现象与传统的劳动力流动理论在一定程度上相悖理,因此政府制定相应的促进劳动力合理流动的政策缺乏理论依据,同时劳动者也无法清楚地了解如何尽量正确的规避不合理流动,会造成我国劳动力流动的异象长期存在。因此,如何在原有理论的基础上制定新的劳动力流动模型,解决当前理论与实际相悖理的现象势在必行。 二、劳动力流动模型的修正 西方经济学假设的理性人,就是能够合理利用自己的有限资源为自己取得最大的利益的个人、企业、社会团体和政府机构。但是在赫伯特·西蒙看来,这种理性的定义是有缺陷的。他指出,人不可能知道全部的备选方案,因而,人是有限理性的。由于人的“有限理性”,劳动者在判定净收益现值时存在“预期幻觉”。由于“预期幻觉”的存在,劳动者在决策是否流动时出现差错是难免的。在相关研究学者的基础上,基于有限理性的考虑,我们可以把劳动力流动模型的关于劳动者是“完全理性”的假设更改为“有限理性”,而模型其他内容保持不变。 由于人的有限理性的存在,预期分为合理预期和非合理预期。当预期合理时,如果净收益现值大于零,劳动者选择流动来改善自己的经济地位,此时的劳动力流动为“合理的劳动力流动”。当预期不合理时判断净收益现值小于零,劳动力选择不流动,即 “异象一”。当预期不合理时判断净收益现值大于零,劳动力选择流动,这种流动是“不合理流动”,即 “异象二”,现实生活中劳动者的“盲流”情况。由于“盲目性流动”劳动者的预期与实际不符,劳动者选择是否回归。对于一部分劳动者来说,再次迁移的经济成本和心理成本过大,选择不回归。对于另一部分劳动者来说,回到原有的地方或岗位工作效用更大,选择回归,他们在短时间内“流走”又“返回”,也就是“异象三”。决定劳动力流动是否合理的关键因素是预期是否合理,而预期是否合理主要与人的有限理性有关。因此,规避劳动力的非合理流动,主要从影响预期合理的因素出发。 三、政策建议 本文认为合理的劳动力流动不仅可以改善劳动者本人的经济地位,还可以提高整个社会的经济效益,促进劳动力资源的合理配置。因此,笔者认为在制定相应的政策时主要从避免不合理劳动力流动和促进合理的劳动力流动两个方面出发,本模型隐含的政策建议为以下几点:第一,建立系统的劳动力供求信息发布机制。第二,加快户籍制度的改革,建立自由的劳动力市场。 参考文献 [1]威廉·阿瑟·刘易斯.二元经济论[M].北京:经济学院出版社,1989:145-149. [2]费景汉,拉尼斯.劳动剩余经济的发展[M].耶鲁大学经济研究中心出版,1964:43-52. [3]Harris J R,Todaro M.Migration, Unemployment and Development:A Two- Sector Analysis[J].American Economic Review,1970,60(01):126-142. [4]熊军红.劳动力流动模型的演化[J].天中学刊,2008(08):38-41. [5]赫伯特·西蒙.管理行为[M].北京:北京经济学院出版社,1994:67. 作者简介:王立软(1987-),女,河南济源人,中南大学商学院硕士研究生,研究方向:人力资源管理。 (责任编辑:唐荣波) 有限理性下的劳动力流动决策模型探讨 王立软 (中南大学商学院,湖南 长沙 410083) 【摘要】本文基于国外劳动力流动模型相关研究出发,探讨传统理论无法对当前我国的劳动力流动“异象”进行分析,在研究学者的基础上基于有限理性对劳动力流动模型进行修正,并结合国家的就业政策和指导方针提出相关建议,为大中小企业、城市建设提供人才支持。 【关键词】有限理性 劳动力流动 幸福效用最大化 202 Times Finance