2041.四川省北川县擂鼓镇灾后重建规划的可持续发展实践

2041.四川省北川县擂鼓镇灾后重建规划的可持续发展实践

李沛,徐其华,郑阳

摘要:5.12大地震灾区的灾后重建工作一直以来备受社会各界的关注。本文以北川县擂鼓镇的灾后重建规划为例,研究以可持续发展为理念的灾区重建方法。实践中通过挖掘当地的地理风貌、历史人文、社会经济特色,以处理好过渡性建设与永久性建设的关系为切入点,重点推动产业发展、基础设施建设和历史风貌重塑,为灾区城镇的重建工作探寻出一条可持续的发展道路,并为日后的城镇建设规划提供参考。

关键词:擂鼓镇,灾后重建规划,可持续发展

1规划背景

四川5.12大地震后,按照国家抗震救灾总指挥部和山东省委、省政府统一部署,济南市对口援助北川县擂鼓镇抗震救灾和灾后重建。

擂鼓镇是北川羌族自治县的重点镇,位于北川县境东南部,北距县城曲山12公里,南距绵阳市区51公里,是北川县域通往安县、绵阳市的南大门。镇域面积145平方公里,全镇总人口18429人,5418户,其中少数民族人口3175人。镇驻地建成区面积近1平方公里,四面环山、山清水秀、环境优美、景色秀丽,人口6800人。

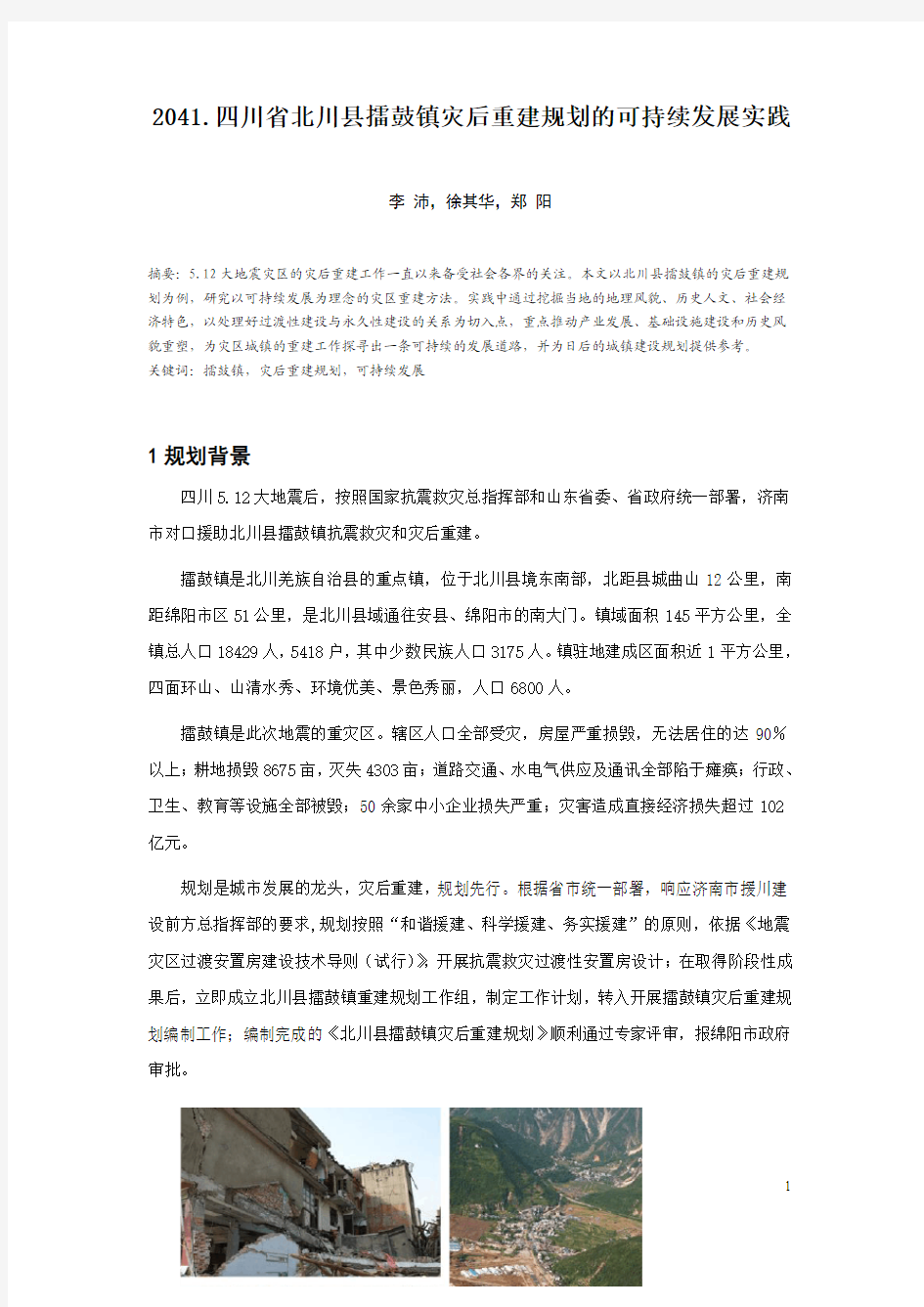

擂鼓镇是此次地震的重灾区。辖区人口全部受灾,房屋严重损毁,无法居住的达90%以上;耕地损毁8675亩,灭失4303亩;道路交通、水电气供应及通讯全部陷于瘫痪;行政、卫生、教育等设施全部被毁;50余家中小企业损失严重;灾害造成直接经济损失超过102亿元。

规划是城市发展的龙头,灾后重建,规划先行。根据省市统一部署,响应济南市援川建设前方总指挥部的要求,规划按照“和谐援建、科学援建、务实援建”的原则,依据《地震灾区过渡安置房建设技术导则(试行)》,开展抗震救灾过渡性安置房设计;在取得阶段性成果后,立即成立北川县擂鼓镇重建规划工作组,制定工作计划,转入开展擂鼓镇灾后重建规划编制工作;编制完成的《北川县擂鼓镇灾后重建规划》顺利通过专家评审,报绵阳市政府审批。

2规划概况

北川县擂鼓镇灾后重建规划是震后不足一个月在震区启动编制的,是首个通过专家评审及绵阳市政府正式审批的援川灾后重建规划。在时间紧、任务重、环境艰苦恶劣、基础资料收集困难、无相关规划借鉴和技术规范依据的背景下,设计人员用热忱投入的工作摸索出了一条灾后重建规划编制的思路和办法,对镇区近期建设和三年重建起到了积极的引导作用。

规划以中国城市规划设计研究院编制的5.12特大地震灾后恢复重建《北川县县域村镇体系规划》为指导,按照“尊重自然、尊重当地文化、尊重普通百姓”的原则,科学编制《北川县擂鼓镇灾后重建规划》,编制内容包括镇村体系规划、镇驻地总体规划、中心街区城市设计、近期建设与项目选址规划等,重点是为三年恢复重建和发展提供规划依据,满足近期建设与远期发展的需要。

规划确定镇驻地建设用地规模2.07平方公里,人口规模2万人,其中常住人口1万人,流动及旅游人口1万人。

北川羌族自治县是全国最大的羌族集中地,又是大禹的故乡,规划从挖掘保护羌禹文化入手,充分考虑防震防灾和震后遗址纪念等内容,结合周边自然山水景观、强调城市设计,突出擂鼓镇的窗口地位,打造旅游特色“羌城”。确定擂鼓镇功能定位为:北川县的副中心,北川国家地震纪念馆的门户和综合服务区,体现自然山水和羌族文化特色的现代化新城镇。

镇驻地功能布局结构形成“一心、三带、四区”。其中一心是羌族特色旅游中心区;三带分别是安北路特色景观带、苏宝河和干河子生态景观带;四区是狮子山羌族文化景区、两个羌族特色居住区,一个特色产业聚集区。向世人展示一个融合自然山水和羌族文化的独具特色的现代化旅游新镇。

3特色创新

图5.功能布局结构图

图4.土地使用规划图

规划通过现场收集详实的灾后镇区资料为基础,将镇驻地临时安置房道路基础设施建设与永久性恢复重建有机结合,重点突出建设区避震防灾和安全,突出旅游等现代服务业的发展和带动,突出北川羌族风貌的保护与传承,突出公共服务设施和道路市政基础设施的完善和配套,突出灾民安置房的布局和环境,突出城乡统筹和村庄安置,编制了符合震后实际、立足长远、可持续发展的灾后重建总体规划,为擂鼓镇的社会经济发展、产业结构转型升级、灾民恢复生产和安居乐业、镇村风貌重建和和谐稳定起到了积极作用。

3.1过渡期建设和永久性重建的科学衔接,避免重复建设和资源浪费

规划在抗震救灾过渡性安置板房建设之初,就充分考虑未来发展,本着近远期结合、永久性道路与临时性过渡安置房结合、为即将展开的重建规划和建设奠定良好基础为原则,按永久性道路标准修建主次干道6条,配置了路灯、雨水、污水、给水、通信等地下管线。

图6.抗震救灾过渡性安置房建设

3.2加强和优化对外交通联系,提升擂鼓镇驻地地位

规划将老安北公路改造升级为一级公路,并将线位调至擂鼓镇驻地东侧,狮子山西侧。新安北公路(齐鲁大道)成为进入北川曲山地震遗址纪念馆的主要客运旅游景观路线,将客流引入镇驻地,实现客货分离。沿苏保河北侧改造打通擂鼓至禹里公路,按二级公路标准建设,提高对外交通的安全性,同时提升了擂鼓镇驻地旅游集散地的地位。

3.3明确产业结构转型升级,推进现代服务业发展

规划通过研究擂鼓镇经济和产业发展方向,认为作为进入北川西部旅游资源的交通要塞,产业结构应由目前建材型、粗放型产业向环保型、旅游型产业转化。初步确定了以北川老县城地震遗址纪念馆接待地带动现代服务业发展,以擂鼓镇羌族特色旅游中心区、吉娜羌寨为代表的羌族风情游带动旅游产业发展,以中药材和茶叶等经济作物带动种植、加工业发展的经济发展格局。

3.4通过旅游专项规划,促进旅游资源整合提升

规划将擂鼓镇羌族特色旅游中心区与北川国家地震遗址纪念馆、唐家山堰塞湖、盖头山茶博园、狮子山羌族文化景区、苏宝河自然山水景区等有机整合为一体并纳入四川省九寨沟大环线的旅游格局中,擂鼓镇即是北川国家地震遗址纪念馆的接待地,也是旅游地,是羌文化特色旅游的综合服务区,以发展旅游产业为龙头,实现灾后信心重树、文化传承、产业转型、经济重建。

擂鼓镇羌族特色旅游中心区:体现现代羌城新镇风貌,设计特色旅游休闲和商业购物街巷,布置旅游有关酒店、旅馆和开放式居住街坊,以及图书馆、影剧院及演艺中心等文化娱乐设施。

苏宝河自然山水景区:沿苏宝河进入吉娜羌寨等山区旅游景点,深入羌人生活聚集区,感受山水羌寨,体验浓郁的民族风情。

狮子山羌族文化景区:规划与羌族有关的历史、文化典故,形成以体验农家羌寨游、文

图7.旅游资源整合图

图8.景观组织规划图

化歌舞风俗表演、羌族祭祖、登高游憩、俯瞰新镇风貌为主的休闲公园。

盖头山森林公园:规划体现与游客互动的旅游观光茶园、药材生产、编织为主,使游客享受回归大自然的乐趣。可身入其中,体验当地羌族人民的生活、生产。

3.5通过城市设计挖掘和拯救羌禹文化和遗址纪念,实现文化重塑和精神重建

羌文化是世界上独一无二,最古老、最神秘的文化之一,羌族人民生活依山就水、山水相亲相融。规划通过对羌族文化风俗、筑城理念、建筑风貌、生活特点的调查研究,结合自然环境和地形特点,通过借山、借水等设计手法,体现羌城新镇与自然山水有机融合的生态特色。在中心街区内集中体现现代设计与羌文化的建筑风貌意向的结合,错落有致的空间形态,尺度宜人、特色鲜明、商业繁荣的步行街坊,向世人展示依山借水、曲径通幽、步移景异的羌镇意境。

规划强调盖头山与凤凰山之间的景观轴线,布置祭祀场、川鲁友谊广场、演艺中心广场、

舜禹广场、羌城寨门入口广场等具有浓郁羌禹文化特色的景观节点。

结合抗震救灾感人事迹,建立羌族人民抗震纪念碑;保护唐家山堰塞湖抢险救援直升机停机坪,保留具有雕塑感的地震建筑遗迹,形成纪念广场。

3.6优先完善配套公益性公共服务设施和道路市政基础设施,保障居民安居乐业

图9.羌镇意向示意图

作为擂鼓镇驻地和曲山国家地震遗址纪念馆的接待地,规划优先完善设施配套,包括行政办公、旅游接待中心等公共设施;中小学、幼儿园等普教设施;社区医院、文化馆、敬老院等公益设施。为便于居民、游客的出行和换乘,在新建安北公路西侧规划一处集长途客运、公共交通、公共停车于一体的综合客运枢纽。保留恢复擂鼓自来水厂、110KV变电所和天然气门站,规划污水处理厂、电信支局、邮政支局、垃圾转运站等市政基础设施,保障居民安居乐业。

3.7突出镇区综合防灾能力,建设安全宜居新镇

规划充分结合地质灾害评估组织建设用地空间,对已发和易发地质次生灾害的山体进行地质灾害检测和防治,并在周边留有宽余的避让空间;对苏保河和干河子等自然防洪河道加以综合整治,在盖头山、龙头山、狮子山等镇驻地周边山体一侧设置截洪沟,规划防洪标准均为20年。在镇驻地中部规划一处普通消防站,规划新建建(构)筑物按地震基本烈度为8度的抗震要求设防;科学合理布置公共开敞空间和集中公园绿地,为居民在最短的距离内提供安全的避难场所,并将新安北公路、擂苏路和2号路作为镇区的主要避震疏散通道。

4建设实施

2010年底,依据规划镇驻地路网框架和空间布局已基本形成。其中济南市对口援建擂鼓镇灾后重建项目建设实施在09年9月已全部完成并交付使用,主要建成公共服务设施5项,包括规模30个班6年制的擂鼓镇中心小学;规模12个班的幼儿园;400平方米的文化站;规模30个床位的卫生院;规模44个班的八一中学和1.9万平方米的体育场。建成干路及支路等市政道路工程约10余条,总长近10公里,包括绿化、雨污水、路灯、供水、强弱电等配套工程和管网,并完善街区巷道建设。建成下河坝桥梁和“吉娜羌寨”桥梁工程,总长近百米。此外依据规划建成一处垃圾转运站。

此外,长度约3.2公里的新安北公路(齐鲁大道)建成通车,已成为进入曲山国家地震遗址纪念馆的景观大道;擂鼓接待中心投入使用,日最高接待参观旅游人口近万人次;擂鼓镇区北部的居民安置房工程也已建成,受灾居民已全部入住。

随着擂鼓镇灾后重建规划的实施,其作为灾后重建首批试点特色镇的示范作用明显,成为全省乡镇援建启动较早、完成投资较多、建设标准较高的灾后重建示范镇,社会各界反映良好,得到了当地灾民和地方政府的广泛认可与一致好评。

时值四川5.12大地震四周年,一个充满活力的新擂鼓已屹立在我们面前,他因大爱而

涅磐重生。

参考文献

[1] 黄光宇,陈勇. 生态城市理论与规划设计方法. 北京:科学出版社,2002

[2] 肖洪磊. 中国旅游小城镇发展模式研究. 昆明:云南大学,2007

[3] 刘贵利. 城市生态规划理论与方法.南京:东南大学出版社,2009

[4] 金贤峰,董锁成. 产业链延伸与资源型城市转型研究. 经济地理,2010

作者简介:

李沛(1978.6—),男,本科,济南市规划设计研究院,工程师;

徐其华(1963.8—),男,硕士,济南市规划设计研究院,副院长兼总工程师,工程技术应用研究员;郑阳(1986.10—),男,硕士,长安大学。

灾后重建情况汇报

灾后重建情况汇报 篇一:灾后重建汇报材料 关于全市灾后城镇住房恢复重建工作的情况汇报 ——2010年3月30日在彭州市第十六届人大常委会第34次 会议上 彭州市人民政府副市长曹建春 尊敬的龙主任、各位副主任、各位委员: 我受市人民政府委托,就全市灾后城镇住房恢复重建工作情况作如下汇报,请予审议: 一、灾后城镇住房重建概况 目前,采取“集中办理,并联审批”的方式,共为37668户住房毁损的城镇居民核发恢复重建补助资金亿元,同时严格审核申请资格,共清退重、冒、多领家庭1812户,追回补助资金万元;拆除城镇安臵板房3138套,面积万平

方米;全面完成35228套房屋的维修加固,面积万平方米;需重建的5115套住房已全面开工建设(其中:居民自建住房3956套、保障性住房1159套),累计竣工4633套,竣工量达%;为960户受灾居民发放贷款5542万元。按目前进度,我们力争在4月底前完成城镇住房重建,9月底前全面完成基础设施配套、风貌改造等各项重建任务,并同步推出新兴、白鹿等重建靓点镇。届时,场镇面貌将焕然一新,人居环境将得到飞跃式改善,基础配套设施将得到跨越式提升,居民生活品质将得到实质性提高。 二、重建基本做法 自灾后城镇住房重建以来,我们将城镇住房重建作为灾后重建的“点晴之作”,坚持运用城乡统筹发展的思路和办法,树立“抓重建就是促发展”的重建理念,着力于毁损住房恢复重建,以公共基础设施建设和场镇风貌改造为两翼,全力统筹各方重建力量,不断破解各种

重建难题,有效地推动了全市灾后城镇住房重建工作的顺利推进,并凸显了新兴、白鹿等一批重建“四性”靓点。去年10月30日,成都市城镇重建首次现场工作会在我市召开,充分说明了我市城镇重建工作得到了成都市的肯定。“四性” 规划理念体现充分,重建政策体系完善,指导督促深入细致,统筹协调扎实有力、住房重建进度快和风貌改造靓点多,是我市城镇重建的基本经验和特色,也是我市不断破解重建难题、实现科学重建的基本方法。 (一)精心规划设计。我们把灾后城镇住房重建看作是一次加快城乡统筹、提升场镇聚集辐射能力的机遇,坚持走差异化、多样性的重建特色之路。为此,始终把规划作为龙头,坚决落实“四性”理念,把立足当前与着眼长远相结合、尊重民意与科学重建相结合、灾后重建与经济发展相结合,制定了《灾后恢复重建城镇体系规划》等9大类20个文本含36个子规划的规划体系,确定

512汶川地震文县灾后恢复重建总体规划.pdf

5?12汶川地震文县灾后恢复重建总体规划 5月12日四川汶川特大强震波及文县,造成人员伤亡和财产严重损失。为加快灾后重建步 伐,尽快恢复全县经济社会正常秩序,根据《甘肃省灾后重建规划工作总体安排意见》和全市灾后恢复重建规划编制工作会议精神和要求,结合文县灾情实际,特制定5?12汶川地震文县灾后恢复重建规划。 一、基本概况及灾情状况 (一)、基本概况 之间。 -33°20′36″文县地处甘肃最南端,位于东经104°16′16″ -105°27′29″ ,北纬32°35′43″ 西南与四川的青川县、平武县、九寨沟县毗邻,东南接陕西宁强,北邻甘南和陇南市武都区,全境东西长112公里,南北宽82.5公里。总土地面积4994平方公里,其中耕地面积32.05万亩,占总面积的 4.3%。全县辖20个乡镇,305个行政村、1305社、71962户,总人口25万,其中农村人口21.7万,居住着汉、藏、羌、回等7个民族。 “十五”期间,全县人民在县委、县政府的正确领导下,充分利用西部大开发的历史机遇, 发展抓项目,改革抓企业,产业抓特色,有力地推动了国民经济和各项社会事业的快速发展, 提前两年完成了“十五”计划期间各项预期目标,为“十一五”规划的实施奠定了良好的基础。2007年,全县完成生产总值86738万元,比“十五”末增长41.9%;全社会固定资产投资完成120544万元,比“十五”末增长 1.26倍;大口径财政收入完成11099万元,比“十五”末增长67.8%;城镇居民人均可支配收入达到5215元,农民人均纯收入达到1354元,比“十五”末分别增长33.9%、17.8%;2007年全县综合经济实力在全市排位第5位,在全省排在第63位。 (二)受灾情况 5月12日14时28分,受四川汶川县8级特大强震波及,文县地震破坏烈度达9度,之后多次发生余震,对文县造成重大人员伤亡和财产损失――房屋倒塌、通讯中断、桥梁、 公路坍塌、山体滑坡、设施损毁、生态环境严重破坏、生活环境恶化。据灾情统计测算,经 省核查组确定,这次地震造成直接经济损失1183734.48万元,具体损失情况: 1、人员伤亡惨重。全县因地震死亡111人,受伤人员1454人,其中120人重伤。 2、大量民房无法居住。因灾受损民房76425户596745间11934900?O。其中:①倒塌及严重损毁房屋59093户46729间9345920?O,占当地居民户数的77.32%。②损坏房屋17332

四川省什邡市汶川地震灾后重建

四川省什邡市汶川地震灾后重建 土地利用实施规划 什邡市人民政府编制 目录 序言........................................................................................................... 错误!未定义书签。第一部分......................................................................................................... 错误!未定义书签。第一章灾区土地利用概况........................................................................... 错误!未定义书签。 一、灾区自然经济社会概况................................................................. 错误!未定义书签。 二、地震灾害影响................................................................................. 错误!未定义书签。第二章规划目标、指导思想与原则........................................................... 错误!未定义书签。 一、规划目标......................................................................................... 错误!未定义书签。 二、规划范围和期限............................................................................. 错误!未定义书签。 三、指导思想和原则............................................................................. 错误!未定义书签。第三章重建用地规模与安排....................................................................... 错误!未定义书签。 一、过渡性安置用地............................................................................. 错误!未定义书签。 二、永久性用地..................................................................................... 错误!未定义书签。第四章各类重建用地的总体布局............................................................... 错误!未定义书签。 一、城镇用地......................................................................................... 错误!未定义书签。 二、农村居民点用地............................................................................. 错误!未定义书签。 三、工矿及交通水利等基础设施用地................................................. 错误!未定义书签。第五章土地整理复垦计划........................................................................... 错误!未定义书签。 一、土地整理复垦总体要求................................................................. 错误!未定义书签。 二、土地整理复垦总体安排................................................................. 错误!未定义书签。 三、投资估算与资金筹措..................................................................... 错误!未定义书签。第六章规划保障政策措施........................................................................... 错误!未定义书签。 一、灾后土地政策................................................................................. 错误!未定义书签。 二、保障灾后恢复重建用地指标,加快灾后重建............................. 错误!未定义书签。 三、简化审批程序,引导资金使用,加大对重建和生产的支持 .................. 错误!未定义书签。第二部分......................................................................................................... 错误!未定义书签。《什邡市灾后重建土地利用实施规划》说明............................................. 错误!未定义书签。 一、灾后重建用地的需求测算.................................................................... 错误!未定义书签。 二、什邡市灾后重建用地布局说明............................................................. 错误!未定义书签。 三、关于土地整理复垦安排 ....................................................................... 错误!未定义书签。

特大滑坡地质灾害灾后重建规划工作方案示范文本

特大滑坡地质灾害灾后重建规划工作方案示范文本 In the specific time, budget, resource activities plan, in order to achieve the goal effect, specially customized project process and parameters before, in the middle and later stage, make a system and specific scheme, to guide the smooth progress of the project. 某某管理中心 XX年XX月

特大滑坡地质灾害灾后重建规划工作方 案示范文本 使用指引:此方案资料应用在在特定的时间、预算、资源里进行的活动计划,内容包含活动范围、质量等。为实现的目标效果、专门定制的项目前中后期的流程和各项参数做成系统而具体的方案,来指导项目的顺利进行。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 根据省委、省政府的安排部署,省东乡县特大滑坡地 质灾害抢险救灾和灾后重建指导协调小组已决定由省发展 改革委牵头开展东乡县特大滑坡地质灾害灾后重建规划编 制工作。为认真做好灾后重建规划编制工作,特制定本工 作方案。 一、指导思想和基本原则 编制灾后重建规划要以科学发展观为指导,坚持以人 为本,以保障灾区群众生命财产安全和改善民生为核心, 充分考虑资源环境承载能力,合理规划城镇布局,科学论 证重建项目,率先开展地质灾害综合治理,重点支持受灾 群众基本生活、公共服务和基础设施恢复重建,坚持统筹

绵竹市广济镇灾后重建的整体性设计

2010.9 ARCHITECTURAL JOURNAL 建筑学报38 规划设计 PLANNING DESIGN 汶川地震已经过去2年多了。2年来的灾后重建工作,涉及面超过22个省区和直辖市,是中国当代建筑在特殊情境下的一次集中操演,其中的经验和问题在中国的政治经济体制下具有特定性和典型性,值得中国建筑师认真思考和总结。东南大学规划设计团队全面承担了四川省绵竹市广济镇这座川西沿山小镇灾后重建的总体规划和建筑设计工作,参与了它整体重生的过程。在2年的时间里,一座距我们1600k m 以外的市镇在我们的规划设计中得以整体建成,这是我们职业生涯中极为特殊的经历。回顾整个过程,在反思和内省中,我们对规划设计工作的整体性有了更为真切和深刻的认识。 1 整体连贯的项目组织 汶川地震的灾后重建是一项具有高度复杂性和社会组织性的事件。地震造成了重大的人员伤亡和社会经济损失,10个省、市、自治区4625万人口受灾。灾后的重建必须在最短的时间内,以最为有效的方式,恢复灾区人民的生活和生产。为此,国务院制订了《汶川地震灾后恢复重建对口支援方案》,由东部和中部地区的19个省市对口支援四川省北川县、汶川县等18个受灾县(市),以及甘肃省、陕西省受灾严重地区的灾后重建工作。对口支援期限为3年。作为地震重灾区的绵竹市,灾后重建工作由江苏省对口支援,其中广济镇的灾后重建工作由昆山市对口援助。 与一般建设项目相比,灾后的援助重建有其特殊性。首先,它所面临的不 是单个建筑或者局部环境的建设,而是 绵竹市广济镇灾后重建的整体性设计 张彤 韩冬青 王建国 鲍莉 作者单位:东南大学建筑学院(南京,210096) 收稿日期:2010-07-28 摘要/从整体连贯的项目组织、整合市镇空间的街区设计、协调统一的材料做法、因地制宜的技术策略4个方面回顾和总结绵竹市广济镇灾后重建的整体性设计。 关键词/绵竹市广济镇 灾后重建 整体性设计 ABSTRACT/ This paper reviews the holistic design process of Guangji reconstruction in aspects of integral organization, coherent urban design, corresponding materiality and locally adjusted techniques. KEY WORDS/ Guangji town, Mianzhu city, post-disaster reconstruction, holistic design 整个受灾城镇的全面重建;其次,灾后援建必须在极短的时间内完成,根据国务院的总体部署,汶川地震的灾后重建工作必须在2 3年之内全面完成;第三,对口援助的方式决定了灾后重建项目的目标和组织方式单纯明确,资金注入有保障。所有这些都要求灾后重建工作具有高度协调的组织机制、科学合理的规划设计和全面高效的协同合作。 广济镇的灾后重建,其规划设计的大部分工作都由东南大学完成。从2008年7月初开始,东南大学建筑学院、东南大学城市规划设计研究院、东南大学建筑设计研究院全面承担了从镇域和镇区的总体规划到建筑单体,直至景观环境与室内空间的系统性规划设计。一个镇的重建,规划设计基本上由来自一 个单位的设计团队完成,这在汶川地震的灾后重建工作中是不多见的。我们有机会以更具系统性和延续性的思想和方法,去实现对于1个乡村社会发展的预见和构想;也有条件以集体的智慧和协同工作,去实践1个市镇的整体设计。 灾后重建工作的特殊性也给参与其中的每一位规划师和建筑师提出了挑战,这是我们职业生涯中一次极其难得的经历。首先,它要求我们认识和理解一个遥远的乡村小镇的社会结构和心理需求,对其在经历了巨大灾难之后的未来发展做出恰当且务实的判断;其次,灾后重建工作任务艰巨、时间紧迫,这要求我们对所有问题的判断都必需在一个极短的时间内完成,而且尽量准确;最后,灾后重建是一项具有高度组织性的社会事业,作为其中的重要环节,规划师和建筑师的工作首先不是表现自我

国土资源部关于实行保障灾后恢复重建特殊支持政策的通知

国土资源部关于实行保障灾后恢复重建特殊支持政策的通知 【法规类别】地质勘查工作 【发文字号】国土资发[2008]119号 【失效依据】国土资源部公告2016年第10号――关于公布已废止或者失效的规范性文件目录的公告 【发布部门】国土资源部 【发布日期】2008.06.11 【实施日期】2008.06.11 【时效性】失效 【效力级别】部门规范性文件 国土资源部关于实行保障灾后恢复重建特殊支持政策的通知 (国土资发〔2008〕119号) 四川、陕西、甘肃省国土资源厅,重庆市国土资源和房屋管理局: 四川汶川发生地震以来,各级国土资源管理部门坚决贯彻党中央、国务院全力抗震救灾的指示,运用遥感等高科技手段监测,调集地质灾害调查评价专业队伍,深入灾区应急排查地质灾害隐患,为抗震救灾抢险、防范和避让次生地质灾害提供了有力的保障。最近,国务院抗震救灾总指挥部明确,地震灾区的恢复和重建是当前和今后一段时期抗震救灾的主要任务。各级国土资源管理部门要按照国务院的要求,发挥部门优势和专业优

势,在继续做好地质灾害隐患排查的同时,全力做好灾区恢复和重建的支持保障工作。为此,特提出如下政策措施: 一、加强地质灾害排查与监测,为编制防灾减灾规划提供依据 (一)尽快完成地质灾害隐患应急排查评估。灾区各级国土资源管理部门要在部统筹安排和有关省份支持下利用已有地质灾害普查成果,结合最新遥感资料,加快对灾区新发生和存在隐患的滑坡、崩塌、巨大滚石和泥石流进行应急排查,特别是查明城镇、乡村,受灾群众临时安置点、救援人员驻地,交通干线、主要河流、基础设施周边的地质灾害隐患,开展危险性评估,及时报告同级政府组织防灾避险。应急排查评估工作要在6月15日前完成,以县为单位形成排查评估图、报告和表格,及时提交准确可靠的专业评估意见,为相关部委和省市人民政府按期完成灾后重建规划编制任务提供依据。 (二)恢复和健全地质灾害群测群防体系。依据地质灾害隐患应急排查评估结果,在灾区各级政府的领导下,尽快完善地质灾害气象预警预报机制,立即恢复和健全地质灾害群测群防体系,加强监测点建设,提高对地质灾害的监测和预警能力。对城镇、乡村,受灾群众临时安置点、救援人员驻地,交通干线、主要河流、基础设施周边的重大地质灾害隐患要提出防灾避险初步建议,安排专人昼夜监测,落实责任,实时提供预警和避险信息,最大限度减少次生地质灾害造成的人员伤亡。 (三)加快编制防灾减灾规划。灾区县级以上国土资源管理部门要立即组织力量,充分运用地质灾害隐患应急排查评估成果,补充灾区已有的地质灾害分区、区域活动断裂带、工程地质条件等资料,在保证最大安全的前提下,划定地质灾害危险区和易发区。同时,开展分区适宜性评价,对临时安置点、重建选址进行危险性评估,与有关部门共同编制本地的《灾后重建防灾减灾规划》。为受灾群众安置、灾后重建选址、规划编制等提供决策依据。 灾后重建的城镇村选址,必须切实避让地质灾害危险区,确实无法完全避让的,必须安

四川省汶川地震灾后重建

四川省汶川地震灾后重建 通江县农村建设规划 一、县域概况: (一)地理位置: 通江县位于四川省巴中市东北部、米仓山东段南麓大巴山缺口处属川东北部秦巴山区腹地。东接达州万源市,南邻平昌县,西靠南江县和巴州区,北与陕西省南郑、西乡、镇巴、三县接壤。地理坐标为北纬31°49′16″~32°34′57″,东经106°59′01″~107°45′34″,属川陕两省交界的一个边远山区县,幅员面积4125.6平方公里。距5.12大地震震中汶川367公里。 (二)全县农村社会经济概况: 通江县辖14个镇,35个乡,524个村.其中诺江镇为县城所在地,建制镇沿两条交通干线呈均匀分布。通江县总人口截止2007年底73.5万人,19.97万户。其中农业人口63.20万人,非农业人口10.30万人;劳动力人口43.38万人,其中:第一产业从业人员22.68万人, 第二产业从业人员3.87万人,第三产业从业人员16.83万人。 2007年通江县国民生产总值为34.42亿元,比上年增长11.8%。其中第一产业增加值27.1亿元,增长5.9%;第二产业5.4亿元,增长24.6%;第三产业12.6亿元,增长13.4%;城镇居民人均生产总值6870元,增长14.2%,农民人均纯收入达到2312元,同比增长15.4%。(三)县域农村的基础设施、公共服务设施分布情况:

1、交通运输 通江县地处四川东北部秦巴山区腹地,地理位置偏远,地势险要,交通不便。距成都620公里,距重庆450公里,达川市148公里,巴中市86公里。 通江县境内无铁路、水路、空路,仅靠公路运输。省道S201、S302贯穿全境,将县城内主要乡镇串联;11条县道以及24条乡道作为省道的延伸,形成树状及辐射状的交通网络。但公路等级较差,除2条省道属2、3级公路以外,其余乡道均属4级公路和等外公路,部分乡道路面较窄,路面条件较差。 2、县域供电现状 (1)电源 通江县电网担负向全县的49个乡镇、524个村、2868个社、10.3万户、73万多人的输配电任务,电网不但要保证人民的生活用电,还要满足所有生产单位的工农业 装机500千瓦的石牛咀水电站,输电线路采用6KV等级供电,线路总长5公里,通过全县人民近四十年的奋斗拼搏,电力发展建设已初具规模,已形成了发、供、用、建、管五统一,自成体系的地方电网。县电力公司现有装机容量12100千瓦,乡下小水电装机容量1780千瓦,合计装机容量13880千瓦。共有小型电站42座,装机91455Kw,其中装机500KW以上的有九浴溪电站(7500KW),铁佛刘家河(500KW),石牛咀(600KW),洪口鸽子摊(500KW)、沙溪大井坝(640KW)。至2006底全县建成小水电(厂)站1150处,总装机1157台,21505千

灾后重建

题目:《关于地震区灾后重建建筑研究综述》姓名:聂志强 学号:201130170310 班级:1131703 专业:土木工程 课程名称:《工程地质分析》 课程老师:余修日 二零一三年十月

关于地震区灾后重建建筑研究综述 摘要: 四川地震是中国史无前例的大灾害,人员与财产损失巨大,在救灾抢险之后,我们要及时把重点放在灾后重建上来。灾后重建要有新思路,要以质量与效益为中心,要创造新机制,同时也为全国其它地区的灾后重建与西部经济发展探索一条新路。灾后恢复重建是头等大事,根据国内外以往地震灾后恢复重建工作的经验教训,首先应当科学理性编制和实施灾后恢复重建规划。复杂的地形地貌,多变的气候条件,独特的地域民族文化,诸多因素的叠加,对这次四川地震的灾后重建提出了更高的要求.首先要解决的就是重建规划.重建规划不仅关系到灾区 群众的居住环境质量的好坏,而且关系到灾区群众的生产生活可持续发展的问题. 关键字:地震;灾后重建;新思路;重建规划 一、四川发生地震原因 四川省位于印度版块和欧亚版块的交界处,容易发生地震。然而汶川县以高、中山地形为主,仅沿田坝河谷分布一些平坝地貌。区内最低处漩口镇海拔780m,最高点四姑娘山海拔6250m,相对高差5000余米,山地发育,沟谷切割强烈,支沟纵坡降大。目前印度版块以每年50mm的速度向北推移,其快速运动意味着在大陆版块的边缘部位积聚了较大的能量,进而引发能量的剧烈释放,形成了较严重的地震。 四川盆地是一个相对稳定的地块。从历史记录来看,尽管龙门山主体没有发生过大地震,但它北边的松潘在20世纪初曾经发生过强震,以前长时间地震释放的能量,几乎都被同在四川的鲜水河断层消耗掉。因此,虽然龙门山地区看上去构造活动性不强,但是可能是处在应力的蓄积过程中,蓄积到了一定程度,地壳就会破裂,从而发生地震。这次“复活”的龙门山断层破裂面,从震中汶川县往北东方向以每秒3km速度裂向广元。地震发生地北川一映秀断裂带以东的四川地块相对坚硬,地震波传播的能力比较强,因此可以传播很远而能量却没有明显衰减。 二、地震灾后重建的主要内容 从政府的视角来看,灾后重建大致涉及重建规划和运作方式(路径、政策)选择两个方面。重建规划包括选址、产业布局、自然和文化保护等。在重建区域选址上,提出要遵循安全第一、生命价值优先原则,依据环评进行规划并尊重当

灾后重建实施方案

竭诚为您提供优质文档/双击可除 灾后重建实施方案 篇一:佐龙乡灾后重建工作实施方案1 灾后重建及灾后恢复生产工作实施方案 为尽快帮助倒房户重建家园,修复水毁工程,恢复农业生产,确保按时按质完成灾后重建和恢复生产工作任务,根据××××文件精神,结合我乡实际,特制定本实施方案,望认真落实。 一、受灾情况 “6〃20”特大洪涝灾害持续时间长、影响范围广、危害程度深,给全乡造成重大经济损失。据统计,此次灾害共造成直接经济损失2194万元,其中:农业损失1355万元,水利工程损失231万元,公路交通损失500多万元,家庭财产损失109.3万元。 二、重建基本原则 1、“先急后缓、有序推进”的工作原则。灾后重建既要立足当前,全力以赴保民生、保生产、保交通、保安全、保稳定;又要着眼长远,根据此次灾害暴露出来的问题和不足,

结合“十二五”规划做好水利、交通等基础设施建设中长远建设规划。对水毁水利设施,优先安排修复灌溉渠系、决口(损毁)河堤、电排灌设施,必须在7月下旬前全面完工,确保二晚灌溉需要。对水毁公路、桥涵,先清除塌方、修建便道,在7月中旬确保畅通;对暂时不能修复的路段,做好警示标志,确保行人和车辆的安全。对水毁房屋,优先支持因灾倒房户中的困难户先建房。 2、“统一领导,分级负责”的工作原则。在乡党委、政府的统一领导下,建立健全分类管理、分级负责、条块结合、属地管理的灾后重建体制。各有关部门按照辖区和职责分工,各司其职,全力做好本地区、本行业的灾后重建工作。 3、“政府支持、群众参与、社会资助”的工作原则。灾后重建工作由政府主导,同时,要引导社会各界广泛参与,动员受灾群众主动参与, 形成灾后重建工作合力。 三、重建资金及筹资方式 1、水毁公路修复资金。省道重修:资金由县公路局负 责立项筹措。县道重建:通过向上争资和县财政解决,其中县财政按2万元/公里配套。乡道由各乡镇负责修复,村道 由所在村委会负责修复,修复资金由乡、村自筹,县财政按修复工程款的20%予以补助。乡村桥梁重建:由交通部门上 报省交通运输厅争取列入危桥改建计划,县财政按520元/

汶川地震三台县灾后恢复重建总体规划(2008)

三台县汶川5.12大地震灾后恢复重建 总 体 规 划

目录 序言 (1) 第一章规划背景 (2) 1.1 灾区经济社会概况 (2) 1.2 灾害损失基本状况 (3) 1.2.1 城镇和乡村 (3) 1.2.2 基础设施 (3) 1.2.3社会事业 (4) 1.2.4农业生产设施 (5) 1.2.5 工矿企业与服务业 (5) 1.2.6 地质灾害和生态环境保护 (6) 1.2.7 政权设施 (6) 1.3 资源环境承载力分析 (7) 1.3.1 地质构造 (7) 1.3.2 自然资源 (7) 1.3.3 环境状况 (7) 第二章指导思想和重建目标 (9) 2.1 指导思想 (9) 2.2 基本原则 (9) 2.3 重建目标 (10)

第三章恢复重建空间布局 (13) 3.1 北部恢复重建区 (13) 3.2 中部恢复重建区 (14) 3.3南部恢复重建区 (15) 第四章主要任务 (16) 4.1 城乡建设 (16) 4.1 .1城镇基础设施 (16) 4.1.2 城乡住房建设 (16) 4.2 基础设施建设 (19) 4.2.1 交通 (20) 4.2.2 能源 (20) 4.2.3 通信 (21) 4.2.4 水利 (21) 4.3 社会事业 (22) 4.3.1 教育 (22) 4.3.2 卫生 (23) 4.3.3 文化 (23) 4.3.4 体育 (24) 4.3.5 广播电视 (24) 4.3.6 人口和计划生育 (25)

4.3.7 社会福利 (25) 4.3.8 就业和社会保障 (25) 4.4 农业生产设施 (26) 4.4.1 调整优化村庄布局 (16) 4.4.2 完善农村生产居民点配套设施 (27) 4.4.3 加快恢复农业生产 (27) 4.5 生产力布局和产业调整 (30) 4.5.1 优化工业布局 (30) 4.5.2 壮大四大支柱产业 (31) 4.5.3 做强作大工业园区 (32) 4.5.4 巩固发展旅游业 (32) 4.5.5 市场服务体系建设 (33) 4.6 生态整治和防灾减灾 (35) 4.6.1 加强地质灾害治理 (35) 4.6.2 尽快恢复生态环境 (35) 4.6.3 加快环境综合治理 (16) 4.6.4 健全防灾减灾系统 (16) 4.7 基层政权建设 (37) 第五章投资估算和资金来源 (38) 5.1 投资估算 (38)

灾后重建

论我国灾后农村住房重建模式 ——以汶川大地震为例2008年5月12日,我国发生了四川汶川特大地震。这次大地震造成8451亿元直接经济损失。四川省的损失占总损失的91.3%,甘肃省为 5.8%,陕西占2.9%。民房和城市住房损失,占总损失的27.4%。学校、医院和其他非住宅用房的损失,占20。4%,道路、桥梁和其他城市基础设施损失,占21.9%。 汶川大地震后,,社会各界开始了积极营救。抗震救灾最重要的方面是受灾 地区的基础设施重建,恢复正常的社会生产和居民的日常生活。在基础设施重建 的过程中,当务之急完成居民的住房重建,实现居者有其屋,一方面是维护群众 正常生产生活的需要,另一方面也是改善民生的重要方面。在四川地震灾区,农 民的房屋倒塌情况尤为严重。加强农村受灾地区的住房重建,有利于合理配置农 村土地资源,实现土地集约利用,有利于改善农民居住条件,提高农民生活水平, 也有利于改善村容村貌,建设社会主义新农村。 一、农村住房重建的社会意义 灾后农村住房重建是改善民生的重要环节 四川汶川大地震对于四川地区的经济社会发展造成前所未有的严重影响, 受灾地区的楼房、厂房、桥梁、隧道、民房、道路等基础设施遭受到严重破坏,其中, 住房的毁损是灾区群众面临的最为现实和严重的经济损失,以至于我们看到遍地的救灾帐篷,临时性安置成为灾后普遍的形式,开展永久性住房建设成为灾区重建中最重要的问题。在四川灾区,地震造成大约445. 4 万户家庭、1000多万人口的住房受损, 即每9个四川群众,中就要一个面临无房可居的情况,住房困难尤为严重。根据联合国“流离失所者”的定义标准: 国内流离失所者是被强迫逃离其家园或习惯住处的个人或集体, 逃离的原因特别是要避免武装冲突、普遍的暴力、对人权的侵犯或天灾人祸, 而这种逃离并没有穿过国际承认的边界。这种情况完全符合这个标准。强大的地震造成房屋毁损,导致了大量受灾群众失去长期居住的家园。 政府和社会各界才付出极大努力对受灾群众进行过渡性安置,如搭建临时救灾帐篷等方式,但问题并没有得到真正解决,受灾群众的住房问题,不能从根本上解决居有其屋的问题,对于受灾地区群众的过渡性安置只能权宜之计,根本任务还是要完成灾区重建,让群众住上安全、舒服的房子, 因此, 从中央到地方都把灾后的恢复重建作为灾区的头等大事, 制订规划, 出台各项政策, 指导和帮助受灾群众进行恢复重建, 特别是永久性安置的住房重建。就我国农村而言,住房问题显得更为严重。在我国农村,普遍实现按户划分宅基地的制度,实行房屋一体,虽然土地无偿使用,但是农民房屋作为农民的财产,农民对其房屋无可争议的享有所有权。由于地震的严重损害,造成房屋毁损,甚至坍塌等严重损害,造成农民直接的财产损失。在有的情况下,农民建设自己的房屋甚至是举债完成,这样的情况势必造成农民重建的难度在逐步加大,势必加重农民的负担。解决农村住房重建的问题,必须需要政府与个人的合力。,国务院在灾后重建中将住房建设放到了重要位置。灾后的住房重建必然要涉及到经济活动的各个方面,形成牵一发而动全身的态势。物资的供应、劳动力的价格、银行信贷的支持,政府财政的投入,地点的选择等各方面问题,对经济发展影响作用很大。在农村住房重建的过程中,必须要充分重视和维护农民的利益,确保农民受益而不是丧失利益,要

北川县灾后重建5周年调研报告

北川县灾后重建5周年调研报告 第一作者:杨寰指导老师:付强 其他作者:刘金生,苏德芳,程伊,刘颖,杨磊,李俊乾 摘要: 5.12特大地震灾害发生后,按照党中央,国务院的统一部署。山东省对口支援北川羌族自治县地震灾后恢复重建。山东省始终坚持科学建设,务实援建,和谐援建,突出民生和公共服务设施,围绕农村、乡镇、新县城、产业园区援建和人力智力支持五大领域,实施“硬件”与“软件”、“输血”与“造血”相结合,不断创新机制,加大措施,经过两年多的顽强拼搏,援建任务顺利完成,“再造一个新北川”的基本目标基本实现。为巩固援建成果,实现由对口援建向交流合作转变,继续推动北川经济社会恢复与发展,山东省决定继续和北川加强对口合作与交流。 关键字:灾后重建对口支援山东四川地震 一、北川县概况 2009年2月6日,民政部以民函[2009]41号文批复,同意将安县的安昌镇、永安镇、黄土镇的常乐、红岩、顺义、红旗、温泉、东鱼6个村划归北川羌族自治县管辖,并建立永昌镇,意欲永远繁荣昌盛。北川羌族自治县人民政府驻地由曲山镇迁至永昌镇。此次调整后,北川羌族自治县面积增加215平方千米、人口增加7.8万余人。人口全县行政区划调整前共有44343户、161107人,其中男84333人,女76774人;非农业人口18500人,占总人口的 11.5%。羌、藏、回、苗、壮、土家、满、黎、维吾尔、基诺、达斡尔等少数民族,共有人口81370人,占总人口的50.5%,其中羌族人口77240人,占少数民族总人口的94.9% 北川县全境皆山,峰峦起伏,沟壑纵横,山脉大致的白什、外白为界,其西属岷山山脉,其东属龙门山脉,地势西北高,东南低,由西北向东南平均每公里海拔递降46米。县境年均降水量28.76亿立方米,年均地表径流量23.26亿立方米,地下水资源5.6亿立方米,容水径流量18.08亿立方米,减去重复水流量,年均水资源总量为25.96亿立方米。县境矿产资源丰富,具有可开采价值的主要有:黄金(包括砂金和岩金)储量11.82吨,赤铁矿C级储量283万吨、D级储量339万吨;重晶厂37万吨、石灰石10亿吨、白云岩1亿吨、板岩1亿立方米、机砖页岩255万吨、硅石数千万吨,煤 C级储量81.7万吨、D 级储量83.3万吨、地质储量113.3万吨。全县4303776.4亩(国土详查数)土地中,农耕

都江堰灾后重建总体规划

《都江堰市灾后重建总体规划》 为推动都江堰市灾后重建与复兴,促进都江堰市经济社会发展,科学合理地进行城市建设,在《汶川地震灾后恢复重建条例》的指导下,根据《中华人民共和国城乡规划法》和建设部《城市规划编制办法》等有关法律、法规,编制《都江堰市灾后重建总体规划(2008-2020年)》(以下简称“重建规划”)。 一、规划目标 坚持科学发展观、区域发展观、人文和谐发展观,突出灾后重建,统筹重建期、近期与远景的可持续发展,实现都江堰的创造性复兴。恢复重建期(近期)为2008—2010年;以恢复与复兴同步为目标;远期至2020年,全面实施从恢复重建到跨越发展的规划战略思想。至规划期末,实现把都江堰建设成为一个产业优势凸显的活力宜业城市、一个抗震灾减的安全宜居城市、一个倚山就水的自然生态城市、一个实现恢复重建与跨越式发展的典范城市。二、区域空间发展战略 重建规划加强与大成都社会、经济、文化的功能对接,提高城市等级地位,带动周边地区发展。 加强“一体”;发展“两翼”;沿成灌发展带对接大成都框架,形成“一体两翼三带”的市域城镇网络发展结构。 三、中心城区城市性质与规模城市性质: 以世界遗产为特色的国际性旅游休闲城市、国家历史文化名城,灾后重建的典范城市。城市职能: 1、以“都江堰-青城山”为品牌的国家级历史文化名城,世界自然文化遗产地。 2、以独特“山-水-田-林-堰-城”为自然人文特色的国际休闲度假目的地城市。 3、承接成都平原向川西地区辐射与带动的区域交通枢纽城市与服务中心城市。 4、大成都都市圈内实现城乡统筹的宜居宜业、生态安全的综合型“新城”之一。城市规模为: 现状,人口25万人;现状城市建设用地27.8 k㎡ 近期,规划人口29.4万人;规划城市建设用地37.7k㎡远期,规划人口39.0万人;规划城市建设用地45.8k㎡ 四、功能布局与分区设计中心城区用地发展方向为: 1、南拓,发展聚源片区,加强成灌发展带产业集聚与人口疏解功能,对接成都; 2、西优,发展玉堂片区,完善旅游服务配套; 3、疏解、完善、提升老城片区和环城片区,保护历史文化遗产,凸显城市自然人文特色。中心城区空间布局结构为: “山为衬托、水为脉络,三心五片区” 五、城市景观风貌特色 继承“山、水、田、林、堰、城”的自然人文遗产,以山为依衬,水为脉络,田为基底,路为骨架,形成“山城共融、五河十岸、两环三轴、一城三片“的总体城市设计框架,突出“显山、亮水、秀城、融绿”的整体景观风貌效果。 五、支撑系统(合成一张版) 1、道路系统规划 ú路网布局结构。“四纵五射”和组团方格路网形式。

汶川地震灾区灾后重建调研报告

四川汶川发生特大地震后,按照党中央、国务院的部署,在省委、省政府的精心组织下,经过全国上下的大力支援和灾区人民的艰苦奋斗,汶川地震灾区恢复重建取得了重大成果,灾区城乡面貌发生了翻天覆地的变化,从而实现灾区经济社会跨越式发展,充分证明社会主义制度集中力量办大事的优越性。科学规划是灾后科学重建、科学发展的基础。四川省在灾后重建中,将悲痛化为机遇,结合灾后实际,及时调整全省城镇布局,对地震灾区学校、医院等公共资源进行重组和重新布局,适度调整重灾区城镇规模,科学确定重点重建、适度重建和限制重建的区域,打破常规加快灾后重建规划编制。 一、房屋重建 (一)农房重建—体现民族风格,发展旅游产业 汶川县震前共有农村居民18377户。“5.12”汶川大地震造成全县农房倒塌13700余户,3800多户遭到严重损毁,农房重建是该县灾后重建的首要任务。在农房重建的过程中,体现民族风格成为一大亮点。 以映秀镇老街村为例,在风貌上,按照藏羌风格进行统一打造,并完善相关配套生活设施,抓住映秀创建“五A”级景区的有力契机,结合茶马古道建设,大力发展新农村农家旅游经济,解决居民住房的同时,也解决了未来生计问题。 (二)建房模式—不同情况不同选择 为了尽可能的保护和传承藏羌农房建筑,汶川县各乡镇根据不同情况选择不同的重建方式。主要有以下四种:(1)单户自建;(2)联

户联建;(3)援建单位统一规划统一重建;(4)援建单位统一规划,农户自己重建。 以老街村为例,采取的是统规自建和统规联建相结合的方式,即房屋设计统一规划,可单独自建,也可和别户联建,建成的新农房成为了都汶公路上一道靓丽的风景线,吸引着四方游客。对于地处高半山的村民来说,例如威州镇茅岭村,由于村民劳动力不足,山高路远建筑成本高等困难,为了充分整合力量,采取了村民联建的模式。(二)机制创新—解决农房重建资金短缺问题 为了解决农房重建过程中资金缺口这个问题,地处汶川高半山的秉里村采用了统一规划建房和村民参与务工的方式,有效解决了资金短缺问题,保证了农房重建的顺利完工。 二、产业重建—工业向商贸、旅游业的转变 汶川是阿坝藏族羌族自治州的工业基地,“5.12”大地震前,全县经济总量占到全州经济总量的四分之一以上,工业总产值占到全州的70%。地震发生后,汶川工业企业在地震中全面受灾,产业恢复难度极大。就此,对口援建单位广东省,注重将广东的市场优势、产业优势与汶川的资源优势和特色优势相结合,提出了“科学重建、民生优先”的方针,为汶川经济增加“造血”功能,为汶川百姓提供更多的就业机会,为汶川农民增加增收机会。 具体来看,产业重建模式具有以下特点: (一)采取“企业+基地+农户”的经营模式,积极发展特色农业,拉

汶川地震灾后重建成果及启示

2008年5月12日发生的汶川8.0级特大地震,是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最广、灾害损失最大的一次地震灾害,导致数万同胞在灾害中不幸遇难,数百万家庭失去世代生活的家园,数十年辛勤劳动积累的财富毁于一旦。 汶川地震灾后恢复重建是一项十分艰巨的工作。面对受灾面积广大、受灾人口众多、自然条件复杂、基础设施损毁严重的困难局面,灾后恢复重建任务异常繁重,工作充满挑战。 为有力、有序、有效地做好灾后恢复重建工作,尽快恢复灾区正常的经济社会秩序,重建美好家园,夺取抗震救灾斗争的全面胜利,党中央、国务院高度重视,先后出台了一系列政策法规和指导性文件,特别是2008年9月19日国务院出台的《汶川地震灾后恢复重建总体规划》,明确了灾后重建的指导思想、基本原则和重建目标等内容,并将完成重建目标的时间确定为“3年左右”,使灾后恢复重建正式进入实质性阶段。 《汶川地震灾后恢复重建总体规划》明确规定,灾后恢复重建的指导思想是:深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本、尊重自然、统筹兼顾、科学重建。优先恢复灾区群众的基本生活条件和公共服务设施,尽快恢复生产条件,合理调整城镇乡村、基础设施和生产力的布局,逐步恢复生态环境。坚持自力更生、艰苦奋斗,以灾区各级政府为主导、广大干部群众为主体,在国家、各地区和社会各界的大力支持下,精心组织、精心规划、精心实施,又好又快地重建家园。 《汶川地震灾后恢复重建总体规划》确定的主要重建目标是:实现“六有”目标,即“家家有房住、户户有就业、人人有保障、设施有提高、经济有发展、生态有改善”,灾后恢复重建规划区“基本生活条件和经济社会发展水平达到或超过灾前水平”。 灾后恢复重建的伟大实践,再次奏响民族精神的时代强音。 这强音,源自灾区人民自立自强的不屈奋斗。面对突如其来的重大灾难,在党中央、国务院的坚强领导下,在国家有关部委、兄弟省区市和全国人民的大力支持下,在国际社会和港澳特区的友好援助下,灾区人民万众一心、众志成城,开展了一场艰苦卓绝的灾后重建斗争。不等不靠不要,调整结构、“发展起跳”……他们用自己的双手重绘家乡的秀美山川。物质重建、文化重兴、社会重构,不到两年的时间,灾区人民寻求“跨越”的坚韧努力,让伤痕累累的灾区大地,在特大地震灾难打击下顽强崛起,在国际金融危机袭来时坚强挺立。 这强音,源自社会主义中国的强大支撑。在这样一个受灾面积广大、受灾人口众多、自然条件复杂的地区进行灾后恢复重建,任务繁重,挑战艰巨。“加大力度,加快速度,攻坚克难”,“三年任务两年基本完成”,这样的信念背后始终伴随着中南海凝重自信的目光。四川、甘肃、陕西灾区市县重建资金投入,相当于以往几十年建设资金投入的总和。“一方有难,八方支援”,全国亿万人民同心协力,各地的援建者不畏艰辛,与灾区人民携手拼搏重筑家园。在巨大天灾面前,社会主义集中力量办大事的制度优势,改革开放积累的强大综合国力,汇集成震撼世界的“中国力量”,谱写了自强不息的民族强音。 “万众一心、众志成城,不畏艰险、百折不挠,以人为本、尊重科学”,伟大抗震救灾精神在灾区重建的伟大实践中得到了更为集中的体现。它发展了爱国主义、集体主义、社会主义精神,升华了伟大的民族精神和时代精神。这种精神将在中华民族的血脉里奔涌流淌、生生不息,成为我们继往开来的精神支柱,成为实现民族复兴的强大动力。 在党和各族人民的大力支持、援助下,各个受灾地区的重建工程取得了突飞猛进的成果,如果不是亲眼所见,很难相信这一切。 北川老县城:遍地的瓦砾、倾斜的楼房、崩塌的山体,一片寂静。 23公里外的安昌河畔,北川新县城:37米多高的北川新县城第一高建筑羌族碉楼已经封顶,静静地俯视着脚下已经竣工的3000多套安居房。这个月,老县城1万多居民将告别板房喜迁新居。 黄泥墙、木板门、红灯笼、青砖瓦,具有浓郁羌族风情的建筑依山势高低错落分布在古