大英博物馆:感受日不落帝国扩张的文化足迹

大英博物馆:感受日不落帝国扩张的文化足迹位于伦敦大罗素广场的大英博物馆,与法国卢浮宫、俄罗斯艾尔米塔什博物馆及纽约大都会博物馆,并称世界四大博物馆。大英博物馆馆长尼尔·麦格雷戈,在一次采访谈及“四大巨头”时,毫不掩饰骄傲地宣称,恐怕“没有一个能够与大英博物馆的收藏广度相比拟”,“而且只有我们是免费的”。其他成员将重点放在艺术品收藏上,“大英博物馆则有相当多藏品在展示全球社会的变迁历史”。在一幢建筑里看遍人类文明,可以说是大英博物馆最霸气的宣传口号。

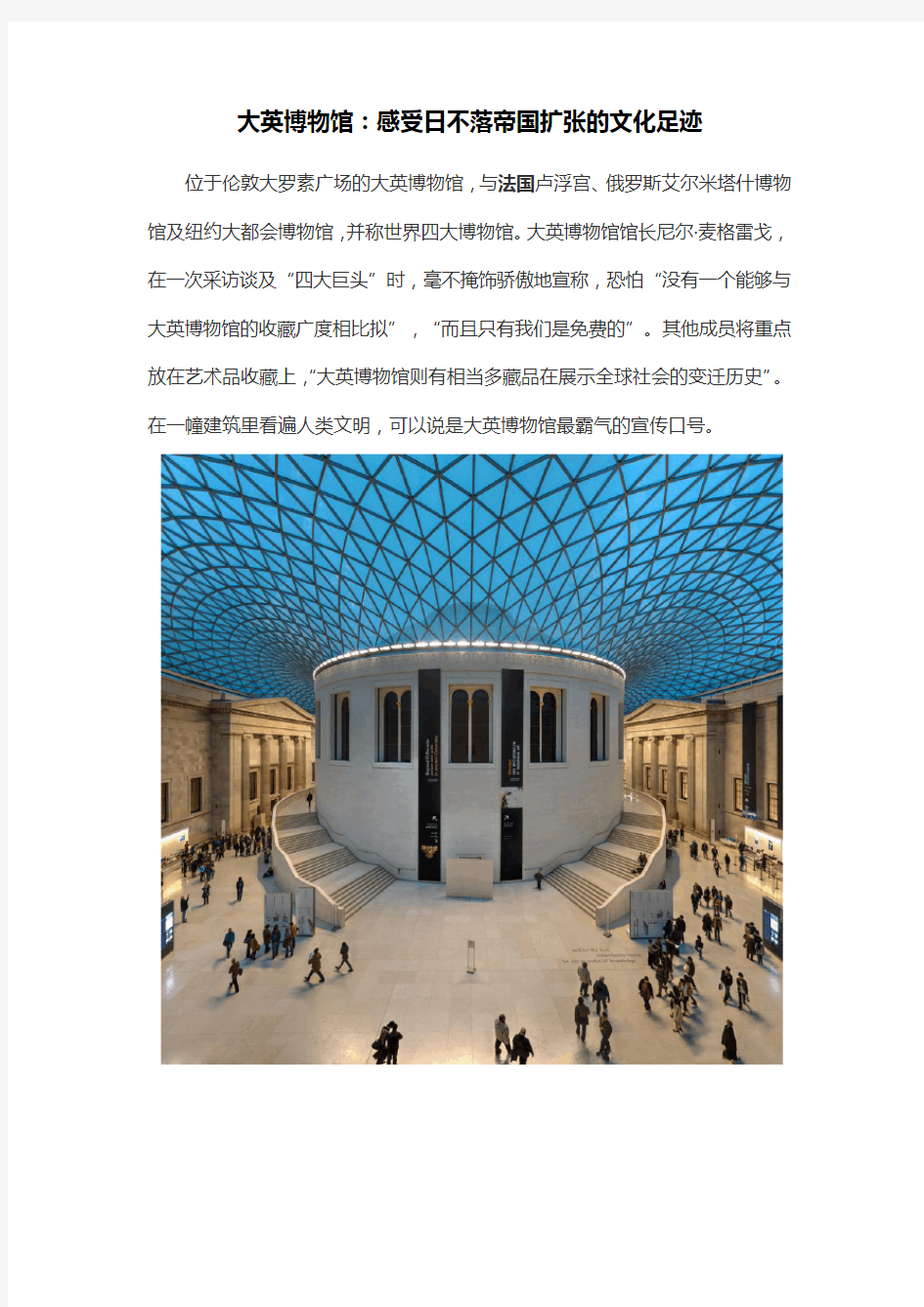

大英博物馆的大中庭于1997年建成,目前是欧洲最大的有顶广场,顶部是用2436块三角形玻璃片组成,大中庭中央便是阅览室

一部帝国文化扩张史

博物馆是近代社会的产物,1753年创立的大英博物馆,已经度过260多岁的生日。其两百多年的发展历程,可看作是大英帝国现代文明的建构模型与缩影。

大英博物馆与工业革命相伴而生,启蒙运动推动了文化教育的普及,当时一位德国旅行者莫里茨对英国的印象是:“在德国,阅读古典著作的人大多有限于有识者,或中上阶层的人士,但英国国民性作家的著作在各处、被各阶层的人广泛阅读。”这种社会氛围,或许能够解释为什么大英博物馆的奠基者竟是一位执业医师。

汉斯·斯隆爵士

1753年,担任过乔治二世御医的汉斯·斯隆爵士,在遗嘱中将自己珍藏的7.1万件古籍图书、古董藏品与动植物标本捐献给国家。他从小就拥有旺盛的好奇心与求知欲,身兼植物学家、收藏家,在牛顿去世后,67岁的斯隆接替他担任皇家学士院的院长。英国议会以市价的1/4收购了全部藏品,在此基础上,又合并了罗伯特·科顿爵士和罗伯特·哈利伯爵的庞大藏书,于1753年通过《法案全书》,规定将三人的收藏加以妥善安置并便于被人使用,这标志着大英博物馆的诞生。英国最早的博物馆,是1683年在牛津大学开设的阿什莫尔博物馆,而大英博物馆是世界上首家国立公共博物馆。

博物馆成立之初,威斯敏斯特宫与白金汉宫都曾被列入选址对象,最终入选的是价格最便宜的——1万英镑的蒙塔古公爵宅邸,而索价3万英镑的白金汉宫如今贵为皇宫,6万英镑的威斯敏斯特宫则成为国会大厦所在地。1759年1月15日,大英博物馆正式对所有“好学求知的人”免费开放。当时只有书籍部,手稿部,勋章、自然和人工制品部三个部门。

在最初建立的半个世纪里,博物馆并没有受到各方重视,直到19世纪上半叶,这一局面才得以改善。这期间值得一提的收购,是1772年购买了威廉·汉密尔顿爵士在意大利收集的古物,成为后来希腊罗马部的藏品基础。著名的汉密尔顿夫人便是“英伦第一美女”交际花埃玛,更作为纳尔逊将军的情妇名留史册。

19世纪上半叶,英国完成工业革命成为世界工厂,海外殖民不断深入,跟随帝国扩张的步伐,英国与欧陆国家在地中海争夺海上霸权,在中东地区争夺势力范围,大英博物馆的埃及古物部、希腊罗马部与古代近东部也相继建立。英俄在两河流域争夺控制权时,1846年大英博物馆资助莱亚德在中亚进行考古发掘,令人叹绝的一批亚述古物最终尽收囊中。1860年英法联军火烧圆明园后,一批掠夺的文物后来也流入大英博物馆的馆藏。

议会更加重视博物馆的建设。1808年,议会以2万英镑收购了查尔斯·汤利的希腊罗马收藏,其中就包括大名鼎鼎的“掷铁饼者”与“米诺斯的维纳斯”雕像,还第一次专为藏品开建新展馆。1816年,议会又以3.5万磅买下“世界上最杰出艺术家的作品”帕特农神庙雕刻群,这是开馆以来花费最多的一笔交易。对希腊罗马艺术如痴如醉的背后,正是当时席卷整个欧洲的新古典主义文化风潮,古希腊文化被看成是“古代文明的高峰”。

1835年至1836年,议会召集成立了大英博物馆精选委员会,这一机构对博物馆的环境、管理和https://www.360docs.net/doc/9316927309.html,事务进行考核调查,举行听证会,听取有关使用情况的意见。其影响可谓深远,大英博物馆开始被定义为“一个传播文化的机构”,并尽最大可能地让英国民众能便利地参观学习。大英博物馆的发展历程中,没有拿破仑之于卢浮宫、叶卡杰琳娜二世之于艾尔米塔什这样决定性的强权人物,而始终贯穿着民主决策,更接近现代博物馆的运作机制。

最初的准入卡制度非常烦琐,有人戏称“4月份申请门票的人到8月才能批准”,催生了一批票贩子。19世纪初,委员会改革了这种制度,让底层民众也能切实受惠。进入快速发展期的博物馆,急需扩大馆舍。北厅与西厅相继建成,到1845年,使用了近90年的蒙塔古老宅已完全拆除。1848年,南侧拔地而起一座“全英最大的古典主义样式”的建筑,也就是今天大英博物馆的正立面,仿照的正是古希腊的帕特农神庙,45根壮丽的爱奥尼亚样式列柱气势磅礴,建筑师罗伯特·斯默克因此获得皇家建筑师协会颁发的金奖。

议会对书籍手稿的购买十分慷慨大方,19世纪初期国家共出资20多万英镑购买图书,英王乔治二世与乔治三世都曾大手笔地捐出王室珍藏,一座全欧收藏最丰富的图书馆也初见端倪。大英博物馆的阅览室,最初只是一所仅容5、6人的小地下室,到1857年著名的圆形阅览室落成,能容纳500名读者,供自由取阅的书约有2万册,整座图书馆藏书达250万册。

19世纪下半叶,大英博物馆馆藏更有突破性进展,奥古斯都·弗兰克斯爵士是这一时期的中兴人物。他长年担任英国考古协会会长,终生未婚,几乎将大半生完全奉献给博物馆事业。在他的主持下,大英博物馆才开始收藏英国和中世纪史料,1866年“古代不列颠及中世纪部门”开放展示;并收集欧洲和欧洲以外的史前史、人种学和考古学的资料,以及亚洲艺术品。

跨入新世纪,大英博物馆面临最严峻的挑战莫过于经历两次世界大战的炮火。为使文物免遭殃及,木乃伊等移往博物馆地下室,帕特农神庙雕刻群、罗塞塔石碑等相对小件的艺术品,迁移到地下铁车站或是运往乡间暂存;拉美西斯二世头像这样巨大的馆藏,只能留在馆内,周围堆满沙袋予以保护,贵重的书籍、手抄本、版画等搬到威尔士国家图书馆,博物馆仍维持部分展间开放。一战过后,馆方清点发现仅损失了两本书。但二战的空袭来势汹汹,1941年的一场轰炸,让博物馆的15万册图书葬身火海。馆舍也被炸得满目疮痍,战后修复工程直到40年后的1985年才告一段落。

值得一提的是,1940年战争期间,大英博物馆组织了一场“自杀式博览会”特展,当然陈列品只限于复制品、重复收藏物与石膏等,当时还来了不少勇敢的参观者。馆方还在1986年举行了一场“大赝品展”,展示馆藏中那些足以乱真的赝品,都颇有一种英式幽默。

1753年大英博物馆刚建立时只有7万件展品,如今日积月累已高达700万件,在四大博物馆中遥遥领先(卢浮宫约有40万件、艾尔米塔什约250万件、大都会约300万件)。一位英国教授曾诙谐地说,“英国强大的时候领土增加了111倍,从殖民地收集的文物也增加了100倍。”而与之对应的是,二战后,关于历史文物归属问题的争吵,从来也不曾停息。

大英博物馆目前分为10个分馆:硬币和勋章馆、埃及馆、民族馆、希腊和罗马馆、日本馆、中世纪及近代欧洲馆、东方馆、史前及早期欧洲、版画和素描馆以及古代近东馆。由于空间的限制,大概只有20%的藏品能公开展出,1863年自然历史博物馆从大英博物馆中独立出来,1973年图书馆部分与其他图书馆合并组成英国图书馆,大英博物馆内仍保留4个图书室和阅览厅。

步入大英博物馆这样一座恢宏灿烂的人类文明宝库,当然如入宝山,目不暇接,其中绝对不容错过的便是最负盛名的希腊罗马馆、埃及馆,以及国人到此必游的中国展厅、图书阅览室。

希腊罗马馆

帕特农神庙雕像群

1982年,希腊文化部部长在联合国教科文组织会议上提出,要求大英博物馆归还帕特农神庙雕像群。这便成了当今希腊与英国的头号争执。即使在2004年雅典奥运会呼声最高的时候,英国政府也从未松口。

帕特农神庙群雕之一,面对它们,拜伦曾在诗中强烈谴责埃尔金的掠夺行为,济慈则写诗赞美雕塑庄严和谐的古典美。

这群石雕是帕特农神庙雕塑中最精华的部分,以发掘者之名,又常被称为埃尔金大理石雕。埃尔金原名托马斯·布鲁斯,1766年出生于苏格兰,埃尔金伯爵是这个家族世袭的贵族封号。他25岁时成为外交官,33岁被派任驻奥斯曼土耳其大使。1801年,埃尔金访问了雅典卫城的帕特农神庙。从15世纪以来,许多希腊雅典的历史遗迹都遭到了信仰伊斯兰教的土耳其人的破坏,这座建于公元前477年至前432年间的神庙也不例外,一度还充当过火药库,后遭废弃无人闻问。

当时希腊还在奥斯曼土耳其治下,埃尔金用如簧巧舌外加金钱攻势,买得一纸来自君士坦丁堡的考古特许证。他还招募了一队画家和铸模工,准备复制这批文化珍宝。他后来向大英博物馆的精选委员会解释,自己为什么把它们带回国:“土耳其人不断地污损那些雕像的头部,有几次他们还明确承认他们敲碎了雕像,好把它们变成砂浆。我感到痛惜,并搬移尽可能多的雕像,原先我没计划带走任何东西,除了我的模型”。

1802年,向土耳其政府付出一笔款项后,埃尔金将神庙正面157米长大理石雕带中的74米、92个墙面中的4个、山形墙上的17个雕塑,以及来自伊瑞克提翁神庙的一尊美慧女神像,装上“指导者号”运回英国。船只进入地中海时遭遇风暴沉没,埃尔金只好花费巨资雇了一大批潜水员,用长达3年时间将沉入海底的货箱打捞出水。期间拿破仑对英国开战,1803年他被法军俘虏,蹲了3年牢房,后来又感染疫病烂掉了鼻子,妻子也与他离婚了。

托运的文物直到1811年才运抵英国。最后一只运货的船上,就有著名诗人拜伦。目睹此情此景,拜伦充满义愤,他后来在名诗《恰尔德·哈洛尔德游记》、《密涅瓦的诅咒》中愤怒地谴责了这种劫持行为,将埃尔金斥为“愚蠢”“掠夺者”,“一个‘苏格兰劫盗者’使得英国蒙耻!”而埃尔金的儿子詹姆斯·布鲁斯,第八代埃尔金伯爵,正是火烧圆明园时统领英军的头目,熟悉中国史的朋友可能对他另一个译名印象深刻些——额尔金。

原本打算将石雕运往封地装饰私宅的埃尔金,因为几番折腾,财产告罄,很快决定将雕像群卖给大英博物馆。1817年首日开展,参观人数就破了有史以来的纪录。其中就有初出茅庐的诗人济慈,参观过程中被伟大的艺术震撼得直感“目眩的苦涩”。两年后济慈再度来访,才能平复心情,提笔写下《希腊古瓮颂》一诗:“沉默的形体呵,你像是‘永恒’”,并在诗中提出了他最知名的美学主张:“美即是真,真即是美。”如今在帕特农雕刻群7号带状装饰平板下,你还可以读到馆方从中摘取的一节诗句。

这些群雕成为希腊罗马馆最引人注目的藏品,不论坐立、裸体或着衣,都充满生气,衣纹形成的自由流线,动与静之间的节奏,无不体现着古希腊精神的自信与大气,“和谐、庄严和恬静”的古典美。当年展出时馆方还特意请来一位健壮的拳击手在雕像旁摆好姿势,以此说明雕像人体结构比例的准确性。大英博物馆表示,这些文物存放在世界上保管最好的地方,并向全世界开放,他们绝不会开此先例归还。可以想见,争端还将持续下去。

埃及馆

拉美西斯二世头像和罗塞塔石碑

大英博物馆的埃及馆一直以馆藏之丰富珍稀称傲于世,其文物收藏,尤其是木乃伊收藏堪称埃及本土以外之最。这里可以看到比中国马王堆女尸还早上几千年的古尸。大英博物馆收藏有20件以上写在莎草纸上的亡灵书,其中最著名的便是“亚尼的死者之书”,色彩美丽,人物形象鲜明。

1798年,拿破仑的手下打算将拉美西斯二世头像带走,但没有成功,在法老右胸留下了—个网球大小的孔。

最引人注目的,则是拉美西斯二世的巨型头像。他是古埃及最著名的法老之一,公元前1279年至公元前1213年的统治者,埃及国力此时空前强盛。拉美西斯二世享年超过九十岁,儿女达一百多人,为了纪念其功业,后世共有九位法老继承了他的名字。

这位法老极擅于搞宣传,他一坐上王位,便在疆土上竖满纪念碑,让他的雕像遍布埃及。他还曾篡改历史,与赫梯人进行的卡迭石战役,双方打成平局,但拉美西斯二世回到埃及后,将这场战争描述为伟大的胜利,并记录在七座神庙里。正如有学者所说,“人民需要强大的领袖,而他们所理解的强大,便是在外代表埃及出战,在内则无处不在。”

坐落于尼罗河岸边的阿布辛贝神庙,岩壁上雕刻了拉美西斯二世的巨型雕像,大英博物馆馆长尼尔·麦格雷戈不乏幽默地写道,美国拉什莫尔山上的巨大总统头像便是后世模仿者之一。陈列在大英博物馆的这尊头像则来自底比斯的拉美西斯神殿第二个庭院的入口处,它是当时院内众多雕像之一。神殿占地极广,约有四个足球场大小,是拉美西斯二世生前接受敬拜、死后被当作神灵永世崇拜的庙宇。

这些巨像,反映了整个社会复杂的配合运作。雕像所使用的花岗岩采自尼罗河上游,距神殿超过150公里,使用整块巨石雕琢而成,据推算,原石重量应超过20吨。这些石胚先被雕出基本形状,再靠大量劳力将其拖到木筏上顺流而下,再从河边运到神殿,进行最后的精雕。整个过程耗费的人力物力之多,需要周密的筹划安排,可以推想其背后一个庞大而运作良好的国家机器。

1798年,拿破仑的手下打算将这座重达7.25吨的雕像搬走,但没有成功,在法老右胸上有—个网球大小的孔,就是当年留下的痕迹。后来雕像又遭到了破坏。直到1816年,—个叫乔瓦尼·巴蒂斯塔·贝尔佐尼的古董商成功设计了一套独特的水力系统,他组织了数百名工人,用木制滚轮与绳索将雕像运到尼罗河岸,载上船,这和三千年前它们抵达神殿的方法是一样的。这尊巨像甫一运抵伦敦,便震惊了世人,它是https://www.360docs.net/doc/9316927309.html,当时英国公众所见过的最大的埃及雕像。此前人们一直以为伟大的艺术来源于希腊罗马,这尊雕像是革新人们观念的第一件艺术品。

雕像高2.67米,法老带着谜一样的笑容俯视来往的人们,气压全场。1817年济慈参观大英博物馆的同年,诗人雪莱也来过这里,他的口味明显与济慈不一样,引发诗性的不是帕特农雕刻,而是这尊拉美西斯二世巨像。雪莱知道,埃及在拉美西斯二世逝世后开始迅速走向衰落,后来的王权依次落入利比亚人、努比亚人、波斯人和马其顿人之手。他在著名的《奥兹曼迪亚斯》(拉美西斯二世的希腊语名字)一诗中,感慨俗世权力在时间面前的稍纵即逝,拉美西斯的雕像成为人类成就终将化为虚无的象征:“吾乃奥兹曼迪亚斯,万王之王!功业盖世,强者折服!此外空无一物,废墟四周,黄沙莽莽,寂静荒凉,伸向远方。”

拉美西斯二世雕像左后方便是罗塞塔石碑。这块高1.14米、宽0.73米、外表看起来毫无特色的黑色玄武岩,却有着划时代的意义。公元前204年,托勒密五世登上埃及王座,这个希腊男孩年仅6岁。先祖托勒密一世在亚历山大大帝死后接管了埃及,他不愿学埃及语,命令所有官员必须使用希腊语,在日后长达一千年的时间里,希腊语一直都是埃及的官方语言。托勒密王朝堪称埃及历史上的伟大王朝,首都亚历山大几百年间都是仅次于罗马的辉煌都城,被誉为古代七大奇迹之一的法洛斯灯塔也诞生此间。

年幼的托勒密五世,显然与这个国度所需要的强有力统治者不相匹配,他的宫殿曾被士兵捣毁,叛乱此起彼伏,加冕仪式也拖了好几年。罗塞塔石碑正是记录了君主求助于祭司来维护统治的一个明证。

石碑制作于公元前196年,上刻诏书,据学者考据当时应还有17块同类石碑,表面上看是为了纪念托勒密五世加冕一周年,称颂诸王的伟大功绩,实际上也是一场交易。此前祭司们在圣城孟菲斯为托勒密五世举行了一套完整的埃及登基大典,将其加冕为神,极大巩固了他认为合法统治者的地位,法老的回报是允诺了许多条件。石碑上的条款之一是祭司们每年可不必去新都亚历山大朝拜,只需前往古都孟菲斯,免去了奔波之苦,“这是从未有过的事,表明王室向祭司做了让步”;法老还为祭司们提供了优厚的减税条款。

托勒密王朝的统治又延续了150年,直到埃及艳后克里奥佩特拉手中完结。继希腊人之后,罗马人、拜占庭人、波斯人、阿拉伯人以及奥斯曼土耳其人相继统治埃及。1798年拿破仑进入埃及,带了不少随军学者,1799年士兵们在埃及港湾罗塞塔城镇修防御工事时挖出了这块石碑,它因之而得名,随行专家断定这是一件重要的文物。但在后来英法间的战争中,法国失利投降,协议中承诺交出一切文物,其中便包括罗塞塔石碑,法军撤退时试图将它藏在一艘小船上偷渡回国,但功败垂成,半途被英军截获。罗塞塔石碑于1802年运抵英国,英王将它捐献给大英博物馆。

罗塞塔石碑的破译,标志着人们从此能阅读一切古埃及文物上的文字。

石碑上的诏书,与今日的政府颁布的法规并无二致,甚至可以说是一篇干涩枯燥的官样文章。它的重要性在于将同样的内容用3种不同的语言记录下来:上端为古埃及语的圣书体,早已失传的祭司专用象形文字;中段是世俗体,平民日常生活用的通俗文字;下端则是官方的古希腊语。

全世界的学者开始展开破解竞赛。希腊文能被读懂,共486个字,而象形文字有1419个,但迟迟没有取得任何进展,直到英国学者托马斯·扬发现石碑上反复出现的一组文字代表托勒密这个王室姓氏的发音,才有了关键性的突破。法国学者商博良随后发现,所有的象形文字都是既象形又表音。在石碑的最后一行,三个符号代表了“石板”一词埃及语的发音,第四个符号则描绘了石碑的样子,音与意就这样结合起来。1822年,商博良完成了全部的破译工作,这标志着人们从此能阅读一切古埃及文物上的文字,他也因之被奉为“埃及学之父”。

罗塞塔之名,象征揭开谜题关键的密钥,后来被一款广受欢迎的多国语言学习软件与欧洲航天局(ESA)借用,后者将太空探测器命名为罗塞塔,寄托其破解太阳系生成秘密的美好寓意。

中国厅与马克思阅览室

每一位走进大英博物馆33号展厅的中国人,心情大都五味杂陈。大英博物馆一向被认为是本土之外藏有最多最好中国文物的博物馆,事实上,某些类别甚至还要优于中国,比如敦煌画卷与经卷(经卷已随大英图书馆一同搬出)。大不列颠的骄傲,也是一个敏感的历史痛点。

大英博物馆阅览室,马克思脚印的故事在中国深入人心,但恐怕只是一个传言。

中国厅的陈列思路比较独特,不以通常的分类方法展出,而按年代排序,纵向推进,横向比较。收藏的文物囊括了中国全部艺术类别,从六千多年前的半坡村红陶碗,新石器时代的玉刀、玉斧,商周青铜器,魏晋石佛经卷,到秦汉以降直至明清各时期的瓷器、玉器、漆器、绘画、雕塑等,美不胜收。

不过这些仅是馆藏23000件中国珍稀中的一部分,另外约十分之九都存于藏室,除非得到特别许可,一般游客无缘得见。其中最著名的藏品就是东晋顾恺之《女史箴图》的唐代摹本(见《国家人文历史》2014年第17期相关报道),于1900年八国联军侵占北京后劫往英国,状况比较糟糕,已无力承受公开展出。

收藏家马未都参观过大英博物馆的中国文物库房,他发现几幅最漂亮的敦煌画卷边缘贴有卡通小狮子形象,问后才知这是一个重要标识,只在非常时期使用,如果一旦走水失火,消防人员为最大限度减少损失,会首先抢救贴有小狮子标记的藏品。

陕西省考古研究所所长韩伟到大英博物馆考察,发现他们不仅收购或接受捐赠历史的、古典的文物,同样也欢迎近些年上海某玩具厂出产的军旗、象棋。中国展室的展线上,有人民币的5 分、2分硬币,也有现代的冥币,馆方介绍说正是要这样让人们了解一个活的中国。他们在世界各地从未停止收购当下的各类艺术品,这种不拘一格的收藏,使大英博物馆始终保持了藏品的连续性,也是其一大特色。

另一处国人念念不忘之所,便是大英博物馆阅览室。从正门走入,直映眼帘的便是一座壮丽的玻璃钢圆顶建筑,这个大中庭广场的中央便是阅览室,高达32米,四壁被两三层楼高的书架所包围,让走进的观者不由屏气噤声。

英国作家戴维·洛奇就在小说《大英博物馆在倒塌》中,写过中国人到大英博物馆围观马克思固定座位的场景,据说戈尔巴乔夫访英时也曾问及此事。马克思在大英博物馆经年累月地阅读、写作,在坚硬的水泥地上磨出了两个脚印,这则故事因写入小学教材而流传甚广,让来此的中国人忍不住凭吊一番。

有人遍考所谓固定座位的具体方位,多达7、8种之说,各有凭据,也互相矛盾。北大教授陈平原访学伦敦,他在《大英博物馆日记》中写过自己的考察经历,大概是问的人多了,阅览室里特设一块看板,赫然写着“当年马克思常在L、M、N、O、P行就座,因那里靠近参考书架”。既然座位都无法固定一处,脚印之说恐更难成立。不过马克思的身影确是有迹可寻,将近30年的时间他每天光顾这里,从事包括《资本论》在内的数项研究。狄更斯、列宁、甘地、泰戈尔、萧伯纳等名人都曾是阅览室认真的读者。

具有全球视野与丰盛收藏的大英博物馆,无疑是一座迷人的宝藏。久远文明的气息、历史停驻的瞬间、轻而易举就带人穿梭时空,知性与感性的极致,都随此魔力一同复活。

海外文物回归的痛与难

海外文物回归的痛与难 关注中华遗宝 流失海外文物,与颠宕的中国历史联系在一起,与我们民族感情联系在一起的,祖宗的遗留在海外漂流,是很多中国人心头难解的一个结 龙门佛首上的刀痕 2003年7月5日,16件上自北魏下至宋代的佛雕艺术品,从美国归来,重现于北京饭店的千米艺术长廊。 更为不可多得的是,两件佛首在经过百年流离,辗转多个国家多个收藏者之后,终于可以与尚存于国内的佛身相聚。 当人们用电子技术将这个佛首复原到断头折臂的佛身上时,发现那道砍痕从佛的颈部斜向佛的前胸,100年后,这条深深的伤痕终于可以弥合在一起,大佛身首也有望相聚了。 经中国美术学院美术系教授汤池查考核对,它们就是龙门石窟北魏时期雕琢的古阳洞“高树造像龛”主佛的佛首,和唐代龙门火顶洞一尊左胁侍菩萨的头像。 那是一段不堪回首的历史,云岗石窟被毁佛像达1400多尊,龙门石窟有800处盗迹,天龙山石窟二十一窟不见一具完整的佛像。 就这样,这些绝代艺术品就在当地保甲长和土匪的刀斧之下变成碎块,运往北京,又在北京拼接后运往美国。现在佛首颈上利器砍砸的伤痕依然,当年抢劫情景一下子就历历在目。 16件佛雕,主要是来自龙门、云冈、天龙山石窟被盗、倒卖出国的佛首、菩萨头像、浮雕飞天、护法石狮等。它们是中国古代佛教最盛时期的见证,同时也是中国雕塑艺术创造性最为强盛时期的见证。 在从事佛教考古研究的中国艺术研究院学者金申的眼里,这16件作品具有“北魏之丽脱俊秀、东魏之单纯简洁、北齐之朴拙、隋之求实、唐之丰满富丽、宋之写真传神”。 “有一点是可以肯定的,它们再也不会流落海外了。”中国文物学会常务理事、此次文物回归的操办者鞠肖男说。 民族几多劫难,文物几多流失 中国流失海外文物究竟有多少,这是一个至今没有搞清楚的问题。 自1947年就从事博物馆工作、今年已经81岁的史树青,还担任着国家文物鉴定委员会副主

英国社会与文化

Comparison Between British Education And Chinese Education Britain has a long tradition of education with hundreds of history. It is quite perfect and complex, and it has a great deal of flexibility. This kind of education system is considered one of the best in the world. Many other countries model their schools after British schools, and with good reason. More than 99% percent of all British citizens know how to read and write. All British public schools follow England’s National Curriculum set by the government’s Department of Education and Science. Every student studies English, science, mathematics, computer science, history, geography, art, music, physical education, and a foreign language. We should know that there are some similarities in the education of Britain and China. The similarities include the below factors: Both in China and Britain, school education includes primary education, secondary education and higher education. Furthermore, both in China and Britain, school education emphasize teach ers’ professional development and continuing education in teachers’ training. They attach importance to the professionalism of teachers, focus on training their own quality. Meanwhile, with the development of China and globalization, the education system in China is becoming more and more diversified and liberal. However, in general, it is still bound to past form, the exam-oriented education. A vast of Chinese student cannot study by themselves in a suitable way, even do not know the meaning of learning. Therefor, increasingly number of common people and experts begin to compare Chinese education system with British education system. Britain has more compulsory years of education than China: 11years in Britain and 9 years in China, while the higher education has less years, British education spend only three years in university and one year to get a master degree. And term arrangements are also different. There are two semesters in China and Britain has three terms. The distribution system of teachers between China and Britain is also quite different. In Chinese classrooms, all the desks are facing the podium. The teacher speaks in the above, and the following students can only be under the requirements to interact with the teacher, such as handing to answer questions. Apparently, Chinese teachers

英国博物馆运营

英国最好的博物馆——大英博物馆、国家画廊(英国美术馆)、泰特现代美术馆、格林尼冶天文台等都免费向公众开放。追溯它们免费向公众开放的曲折历程,归根结底一句话,靠政府的新观念、大决心和大投资。 这个历程谨慎地分了三步走。1999年,首先实现了所有儿童可免费参观博物馆。2000年,退休人士亦得免费。2001年,在《增值税法》中增加一个补充条款:凡被政府指定的免费向公众开放其永久收藏的国家博物馆,返还其全部增值税。以大英博物馆为例,这笔返还的增值税每年可高达200万至300万英镑。当年年底,英国最好的国家博物馆和美术馆相继向所有人免费开放。 英国是老牌资本主义国家,办事讲究尊重操纵市场的那只“看不见的手”。但显而易见,在发展社会文化公益事业上,英国政府一直当仁不让地扮演着“发动机”和“财神爷”的角色。不仅如此,虽然它显然也把“博物馆免费”当成其“政绩工程”(去年秋,记者出席工党年会,主席台大屏幕上滚动出现工党1997年以来各项政绩,名列前茅的便是博物馆免费这一条)来抓,但采取的方式是首先想方设法地解决博物馆因门票收入流失而带来的财政困难。现在,国内对世遗景点门票大幅涨价多有愤慨之词,说的也都很有道理。但是,不提高门票价格,又如何解决这些世遗景点所面临的困难和问题,却似乎没有见到什么人拿出切实可行的方案。 在英国,对这些国家级的大博物馆和美术馆来说,门票收入也只是财政收入的一个小头,大头首先是政府拨款;其次是社会、公司和私人捐助,再次是举办各种活动和特展等。

其次,英国有相当发达成熟的社会捐助机制,有相当浓郁的全民支持文化和教育事业的氛围。人们如今当然可以长驱直入这些大博物馆和美术馆,但只要驻足观察,总能看见不少参观者自觉止步于大门口的捐款箱前,把钱币投入其中。上个月在大英博物馆,记者甚至在捐款箱里看见一张50英镑的纸币,10英镑、20英镑的纸币也很多,大大高于正常门票的价格。许多英国人在遗嘱里,往往把毕生财产或收藏捐助给博物馆和美术馆等文化机构。相形之下,中国这方面的情况又如何呢? 总之,假如对中国的世遗景点来说,门票收入就是它的主要收入来源,那么不解决这个问题,一味要求它不涨门票价格,对世遗的保护是否会带来危险呢? 在上世纪80年代的时候,英国政府趋向于让博物馆也加入商品经济的大潮。但到了21世纪,想法却已大大改变。现任英国文化大臣特莎.乔韦尔曾经表示,国家博物馆与美术馆免费开放,是政府关于“建设一个更美好的英国”的承诺之一,“我们想要每个人都能够免费享受我们国家博物馆和美术馆里的伟大收藏”。 有英国人说,博物馆现在已经取代了教堂在英国社会的地位,是绝大多数人一生中最重要的文化体验。事实上,博物馆在英国也被视为最重要的教育机构之一。参观博物馆是英国中小学教育的一个重要环节。

英国社会与文化修订大纲

信息理论与编码 Information Theory and Coding 课程编号:08.1123 学时: 16 学分:1 适用学科:外国语言学与应用语言学 先修课程:英美概况考试类型: 考试 教学目的和要求: 本课程为英语专业研究生选修课程,通过介绍英国的政治、经济、法律、宗教、教育、以及社会民俗等方面的概况,使学生对英国的政治、经济、历史、文化、社会等概况有较全面的了解和认识。激发学生对欧洲文化的兴趣。了解中、西方文化的差异,提高学生跨文化交际的敏感性和能力。进而提高学生的文化素质和对世界文化知识的了解。加深学生对英语语言的理解,为今后研究英国社会和文化或进入英国大学深造奠定良好的文化基础。 本课程以社会、文化为纲,多方面系统地概括和介绍英国的社会与文化方面的种种特点。通过该课程的学习,学生应对英国的历史和现状有一定的了解;对英国的社会与文化有一个总体的把握,从而能从广义的文化哲学层面去审视西方文明的精髓,提高学生对中西文化差异的敏感性、海纳百川的文化兼容性以及处理文化差异的灵活性,培养和提高学生的跨文化交际能力。 本课程属于考试课程,考核是平时成绩与期末小论文相结合。平时成绩包括出勤、课堂讨论,以及阅读报告、作业等形式进行评定,占总评成绩40%;期末小论文为给定相关话题,撰写不少于3000字学期论文,占总评成绩60%。 授课内容: 1. 英国概况 2. 英国政体、政党及司法制度 2.1 英国政体 2.2 英国议会及政府机构 2.3 英国政党与选举 2.4 英国的司法制度 3. 英国的教育 3.1 英国的教育制度 3.2 特点 4. 英国的经济 5. 英国人的言语交际特性 6. 英国的宗教 7.中英差异比较漫谈

(整理)世界各地元青花瓷的发现与收藏.

世界各地元青花瓷的发现与收藏 大维德花瓶 大英博物馆 中国从距今3000多年前出现原始瓷器以来,一直以青瓷为主。景德镇青花瓷生产以后,从14世纪末至15世纪初,青花瓷才逐渐取代青瓷在中国瓷器中处于执牛耳的地位。

距今半个世纪以来,在各个博物馆和收藏家的藏品以及世界各地遗址和中国国内窖藏、墓葬资料陆续发表后,对于元青花瓷的研究进入了一个高潮,研究主要集中在元青花的起源、所用钴料的产地、元青花瓷的类别、是否承认唐青花瓷和宋青花瓷的存在、元青花瓷的不同销售市场、元青花瓷的器型和图案内容以及元青花瓷和伊斯兰文化的相互影响等等。 世界各地的元青花收藏 完整的典型元青花瓷(即所谓的至正型元青花),应指纯净的透明釉和青花色泽鲜艳,图案花纹精细,不包括青白釉釉下青花及销售东南亚市场的那批青花色泽比较灰暗、图案较组的小罐之类和国内市场的一批小型日用器。最主要的公、私收藏大约如下: 土耳其托普卡比特博物收藏的元代青花瓷

1. 土耳其托普卡比博物馆的收藏。目前已发表了40件, 无论从数量上说或从质量上看都是全世界第一大收藏。 青地白花凤凰穿花纹菱口盘(伊朗国家博物馆藏) 2. 原伊朗阿特别尔寺(现在德黑兰)的收藏, 合计达32件。这是全世界中典型元青花瓷第二大收藏。 3. 中国大陆收藏的情况: a. 1980年江西省高安市元代窖藏出土元青花瓷19件, 现藏高安市博物馆, 这可以说是全世界典型元青花瓷的第三大收藏, 其中高达47厘米的带盖龙纹高颈罐l件、带荷叶盖龙纹罐2件以及带盖梅瓶6件, 都是元青花瓷中不多见的

1980年江西高安出土元青花龙纹兽耳盖罐 b. 1954年河北省保定市发现元青花、青花釉里红瓷和蓝釉金彩器9件,现分别藏于河北省博物馆及北京故宫博物院。 c. 从20世纪60年代以来,北京元大都遗址陆续出土了一批青花器, 其中包括较多破残标本,现藏首都博物馆。 d. 近40年间全国各地陆续发现了不少元代窖藏和零星元青花, 其中不乏佳器, 如1985年江苏省句容市城东房家坝元代窖藏出土的一对龙纹梅瓶和一件龙纹纹饰特别大的带荷叶盖罐是比较难得的。

英国社会与文化

The Geography of Britain and China When it comes to Britain, what do you think first? For me, the first thing is that Britain is an European country. Most people will choose the geography as their first topic to introduce a country because it is an important symbol. Britain, whose full name is The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland lies in Europe but is separated from the European Continents, in another words, it is an island country. It is crossed by the Atlantic Ocean, Irish Sea, Celtic Sea and the English Channel. Lying to the north of France and the west of the Netherlands, Denmark and Norway, the south of the Republic of Ireland, the Great Britain is made up of England, Scotland, Wales, Northern Ireland and a lot of coastal islands. The total area of the country is 244,820 square kilometers and the total coastline is 11,450 kilometers. And for the longitude and latitude, it is approximately from 50°N to 58°N and 2°E to 7°W. Though Great Britain isn’t big, the terrain is varied from the flatland in the south and east to mountains of Scotland and Wales. The chief mountain ranges are the Pennines in the middle, the Cambrians in the west and the Grampians in the north. Ben Nevis is the highest mountain in the UK and is about 1343meters. Many rivers also flow past this country. The main river is the River Severn, the longest river in the UK which is westward flowing streams reach the Atlantic. Its about 354 kilometers long and drainage are is about 11,266 square kilometers. The Clyde in Scotland, the Eden and the Mersey in northwest England, and the Welsh Dee and Teifi are the only significant rivers. And the most famous river is the Thames in London which is a popular scenery in the UK. It flows through Eton, the Oxford, Windsor and so on in the upriver, and finally joins the North Sea. Through the English Channel, Britain is linked with France by the tunnel. Though, Britain is an island country, it is fertile and rich in resources. It has coal mine and iron mine, and because of this, British had so much power sources during the first industrial revolution. Thanks to its position which is around by the sea, the fishery and shipbuilding are also developed. And temperate marine climate is dominant the whole country because it is around by the sea and some ocean currents

英国社会与文化复习重点

Unit 1 1.The full name of Britain is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 2.The UK is made up of England , Scotland ,Wales and Northern Ireland. Q: What are the three most descriptive words you associate most with British people? Reserved ,modest ,humorous Unit 2 1. Queen Elizabeth Ⅱis “Defender of the faith”, because she is the supreme governor of Church of England and defends the freedom of the faith.她是英国教会的最高统治者,扞卫信仰自由 2. The executive power is in the hands of Prime Minister. 3. Nicknames of the kings or queens: Mary Ⅰ, ElizabethⅠ, Richard Ⅰ, Edward Ⅰ, William Ⅰ Mary Ⅰ--------- Bloody Mary (Because of the numbers of protestants executives) ElizabethⅠ----- Virgin Queen (Because she never married.) Richard Ⅰ-------the “lion heart”(Because he was famous for his exploits in the third Crusade.) Edward Ⅰ-------long shanks(because he had long legs) William Ⅰ-------the conqueror(he?was?the?victor?at?the?Battle?of?Hasting) Q: What are the queen’s state functions? ①The Queen approves the appointment of Ministers and the formation of a cabinet.女王 批准任命部长,并组建内阁 ②The Queen summons Parliament and introduces the session with a speech from the Throne in which she summarizes the government’s program.女王召唤议会并用一场演讲介绍政府计划 ③The Queen gives her assent to Bills before they become law.法案成为法律之前要得到 女王的同意 ④The Queen concludes treaties and declares war , makes appointments to all offices of State and Church , dismiss Parliament when the government has been defeated or has reached the end of its term , and chooses a new Prime Minister.宣布战争 ⑤The Queen is informed and consulted on every aspect of national life.关心国民生活

关于大英博物馆的中国文物的深思1

关于大英博物馆藏有大量中国文物的深思 ——耻辱背后的抉择与奋起 摘要:每一个民族都有自己的辉煌和辛酸,在看到报道说我国有2.3万多件各代的珍稀文物被收藏在大英博物馆的时候,而仅仅2000件作为长期摆放的文物可供游客观摩,作为炎黄子孙的我们多少辛酸多少遗憾都遗落在大英博物馆的中国馆里了。很多人都觉得这个是耻辱更有甚者觉得英国应无条件地偿还因战争而掠夺文物。可是这样的行为还不是一样地野蛮同时也是愚昧无知的。既然觉得是个耻辱那就应该通过自己的努力取回面子,取回想要的东西。在这当头我们真正要做的是做出一个正确的抉择,在我看来那就是利用现有的资源发扬我们中国的文化,同时不要一味地缅怀过去,而应在传承当中发展自己站住自己的位置。 关键词:中国文物世界遗产大英博物馆应对政策 1、我国历史文物的现状 大批流失海外的中国文物已成国人心中挥之不去的痛。世界三大博物馆之一——大英博物馆是收藏中国流失文物最多的一家,其收藏中国文物的历史可追溯到1753年建馆时期,目前收藏的中国文物多达2万3千件,长期陈列的约有2000件。这些藏品与古希腊、古埃及藏品等一并成为该馆收藏的最重要最珍贵的人类文化遗产。大英博物馆的33号展厅是专门陈列中国文物的永久性展厅,与古埃及、古希腊、古罗马和印度展厅一样是该博物馆仅有的几个国别展厅之一。据该馆有关人士对记者介绍,该馆收藏的中国文物囊括了中国整个艺术类别,跨越了整个中国历史,包括刻本、书画、玉器、青铜器、陶器、饰品。参观完中国厅后,可知该馆的介绍并非妄言。远古时期的石器,6000多年前半坡村红陶碗及尖足罐,新石器时代的玉琮、玉斧,商周时期的青铜尊、鼎,秦汉时期的铜镜、陶器、漆器、铁剑,六朝时代的金铜佛,隋代白色大理石佛像,唐代三彩瓷器,宋、元、明、清各代的瓷器和各种金玉制品,甲骨文、竹简、刻本古书和地图、铜币、丝绸、刺绣、书画、珐琅雕塑、景泰蓝、漆器、竹编等等,让人目不暇接。一言以蔽之,远古石器、商周青铜器、魏晋石佛经卷、唐宋书画、明清瓷器等标刻着中国历史上各个文化登峰造极的国宝在这里皆可见到,且可谓门类齐全,美不胜收。而且在大英博物馆当中的中国文物仅有不到十分之一可以供广大的游客观摩,而其他的除非是特殊用途和特邀专家,其他人是不肯有机会目睹其原貌的。据大英博物馆的中国馆馆长透露,大部分的中国文物确实是在战争时期从中国掠夺过去的,同时有部分是在不同时期英国从中国手中收走的,当然还是有些事通过拍卖或者其他的方式收购回来的。联合国科教文组织2006年披露,除了大英博物馆2.3万的中国文物以外,中国流失文物多达164万件(还不算各国私人藏有的10倍于这个数字的中国文物)。 据相关部门不完全统计,在全球47个国家和地区200多个博物馆中藏有中国文物不下百万件。美国大都会博物馆所藏中国绘画最多,大英博物馆所藏周六能改过绘画最精,顾恺之《女史箴图》的最早摹本就在此处。而瓷器,则以收藏亚洲艺术品著称的法国吉美博物馆的收藏最多。早在1840年,列强入侵就已经把中国文物列为文化侵略的重要内容。1900年,八国列强洗劫了包括括《四库全书》、《永乐大典》在内的宫廷收藏的珍贵文物和古籍。安阳小屯村出土的近20 万片甲骨,流失海外的就有26700 片,遍及日、美、英等12 国。敦煌拥有的宝藏无以计数。而今敦煌遗书在中国国内仅存20000 件;藏于英国大英图书馆东方写本部就有13700件;藏于法国巴黎国立图书馆有6000 件;藏于俄罗斯圣彼得堡亚洲民族研究所12000 件;藏于英国印度事务部图书馆2000 件。此外,日本、美国、瑞典、奥地利、韩国也均有敦煌文物收藏,数字无从估量。由这简短的一段数据足以显示出了中国文物流失的严重性,所以说要把中国文物通过交易的方式换回来那是根本不可能的。

世界三大博物馆之大英博物馆游览攻略

美联英语提供:世界三大博物馆之大英博物馆游览攻略 小编给你一个美联英语官方试听课申请链接:https://www.360docs.net/doc/9316927309.html,/?tid=16-73374-0旅游英语: When the British Museum opened in 1753, it was the world’s first national public museum, free (as it still is) to all “studious and curious persons.” It contains a breathtaking collection of over 8 million objects that paint an interconnected portrait of the world’s cultures. But it also epitomizes the long British traditions of exploration, quirkiness and obsessive collecting. You could spend weeks here. But don’t worry; we’ll guide you through. 大英博物馆于1753年对外开放,是世界上第一个国立公共博物馆,免费(至今仍然如此)对所有“勤奋与好奇的人”开放。它的藏品达到惊人的800多万件,为多种世界文化描绘出一幅彼此相联的画卷。但它也体现了英国长期以来探索、怪趣与收藏癖的悠久传统。你可以在这里一连呆上几个星期。但是不要担心:我们可以为你做个向导。

Five Must-Sees 五个必看之处 If you don’t have time to idly wander, start your visit with these collections. 如果你没时间到处闲逛,那就从这些藏品开始吧。 THE KEY TO THE ANCIENT WORLD 通往古代世界的钥匙 The Egyptian Galleries | Room 4 埃及馆| 4号展厅 This long, spectacular gallery, stretching almost the length of the museum’s west side, houses sculptures and artifacts from about 3,000 years of ancient Egyptian civilization. It features spectacular busts, elaborately engraved sarcophagi and the museum’s most popular exhibit — the Rosetta Stone, dating from 196 B.C. and

浅谈英国博物馆

浅谈英国博物馆

浅谈英国博物馆产业 摘要:博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所,并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类,为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构。英国有世界上历史最悠久,规模最宏伟的综合性博物馆,英国博物馆能闻名于世除了馆藏的丰富外,也离不开博物馆自身的管理模式和经营战略,因此,借鉴和学习英国博物馆的管理模式对我国博物馆发展大有裨益。 关键词:博物馆运行模式经营战略 位于英国伦敦新牛津大街北面的大罗素广场的大英博物馆,成立于1753年,1759年1月15日起正式对公众开放,是世界上历史最悠久、规模最宏伟的综合性博物馆,也是世界上规模最大、最著名的博物馆之一,与纽约的大都会艺术博物馆、巴黎的卢浮宫同列为世界三大博物馆。它收藏了世界各地的许多文物和图书珍品,藏品之丰富,种类之繁多为全世界博物馆所罕见。此外,以大英博物馆为例的英国博物馆管理模式也闻名于世。 一.英国博物馆的历史沿革 1753年收藏夹汉斯·斯隆爵士逝世后,按照其遗嘱将遗留下来的71000件个人藏品及大批植物标本及书籍、手稿全部捐赠给国家。这些藏品被交给了英国国会。在通过公众募款筹集建筑博物馆的资金后,大英博物馆最终于1759年1月15日在伦敦市区附近的蒙塔古大楼成立并对公众开放。博物馆在开放后通过英国人在各地的各种活动攫取了大批珍贵藏品,早期的大英博物馆倾向于收集自然历史标本,也有大量文物、书籍,因此吸引了大批参观者。 二.英国博物馆与社会教育 英国各地的博物馆大多以自身博物馆的优势资源为基础,组织丰富多彩的社会教育活动。如大英博物馆对于学校观众所开展的教学支持包括直接教学、对由教师引导的参观的支持、对教室教学的支持和特殊的计划。在大英博物馆进行的教育活动包括车间、谈话、研究班和表演等形式。 坐落于伦敦市南部的霍尼曼博物馆,成立于1901年,藏品以乐器、自然历史标本和文化文物为主。它还拥有一个教育中心、图书馆和65000平方米的公

朱永涛《英语国家社会与文化入门》笔记和考研真题详解-上册-第7章 英国教育体系【圣才出品】

第7章英国教育体系 7.1 复习笔记 I. Purpose of education 1. T o teach “the three R’s” 2. T o socialize children II. The relationship between education and social class 1. Inequality in British education 2. Good education Guarantees a career III. The influence of the Church on schooling 1. In the past 2. At present 3. Changes IV. Major changes to British education system 1. Involvement of government 2. The 1994 Education Act 3. Introduction of comprehensive schools 4. “The Great Education Debate” 5. National Curriculum in 1989 V. The present education system 1. Education in the UK is compulsory.

2. State sector and private sector schools 3. Schooling stages and exams VI. Higher education 1. Fund 2. Founding Time 3. Open university 4. Degree titles I. Purpose of education(教育目的) 1. T o teach “the three R’s”(教授基础科目) ①“The three R’s”—“reading,‘riting and ‘rithmetic” (reading, writing and arithmetic) . ②That is to say, the purpose of school is to provide children with literacy and the other basic skills they need to become active members of society. ①基础科目俗称“3R”,包括阅读、写作和算术。 ②就是说,教育的目的之一是为学生积极参与社会提供所需的基本知识和基本技能。 2. T o socialize children(提高适应社会能力) Children learn the rules and values they need to become good citizens, to participate in the community, and to contribute to the economic prosperity of an advanced industrial economy. 教育的另一个目的是教授学生一些成为好公民所应具备的道理规范和价值观,以便能走上

大英博物馆中英文简介

British Museum The British Museum is a museum of human history and culture in London. Its collections, which number more than seven million objects,are amongst the largest and most comprehensive in the world and originate from all continents, illustrating and documenting the story of human culture from its beginnings to the present. The British Museum was established in 1753, largely based on the collections of the physician and scientist Sir Hans Sloane. The museum first opened to the public on 15 January 1759 in Montagu House in Bloomsbury, on the site of the current museum building. Its expansion over the following two and a half centuries was largely a result of an expanding British colonial footprint and has resulted in the creation of several branch institutions, the first being the British Museum (Natural History) in South Kensington in 1887. Some objects in the collection, most notably the Elgin Marbles from the Parthenon, are the objects of intense controversy and of calls for restitution to their countries of origin. Until 1997, when the British Library (previously centred on the Round Reading Room) moved to a new site, the British Museum was unique in that it housed both a national museum of antiquities and a national library in the same building. The museum is a non-departmental public body sponsored by the Department for Culture, Media and Sport, and as with all other

大英博物馆中英文简介(2)

B r i t i s h M u s e u m The British Museum is a museum of human history and culture in London. Its collections, which number more than seven million objects,are amongst the largest and most comprehensive in the world and originate from all continents, illustrating and documenting the story of human culture from its beginnings to the present. The British Museum was established in 1753, largely based on the collections of the physician and scientist Sir Hans Sloane. The museum first opened to the public on 15 January 1759 in Montagu House in Bloomsbury, on the site of the current museum building. Its expansion over the following two and a half centuries was largely a result of an expanding British colonial footprint and has resulted in the creation of several branch institutions, the first being the British Museum (Natural History) in South Kensington in 1887. Some objects in the collection, most notably the Elgin Marbles from the Parthenon, are the objects of intense controversy and of calls for restitution to their countries of origin. Until 1997, when the British Library (previously centred on the Round Reading Room) moved to a new site, the British Museum was unique in that it housed both a national museum of antiquities and a national library

英国社会与文化

英国社会与文化 An Introduction to British Society & Culture 主编 常俊跃 李莉莉 赵永青 国家哲学社会科学项目 “英语专业基础阶段内容依托式教学改革 研究”项目组 编

Contents Unit 1 The English Character (1) Text A The English Character (I) (1) Text B The English Character (II) (7) Text C The English Spirit of Control (11) Unit 2 The Constitutional Monarchy (14) Text A The Constitutional Monarchy (15) Text B The Role of the Monarchy Today (23) Text C The Queen’ s Official Birthday (25) Text D Diana, the People’s Princess (27) Unit 3 The British Parliament (33) Text A The British Government Today (34) Text B Political Parties in the U.K (39) Text C Margaret Thatcher (41) Unit 4 Food and Drinks in the U.K (45) Text A Food and Drinks in the U.K (46) Text B British Meals (51) Text C Pub Etiquette (53) Text D Leisure Time for Britons (56) Unit 5 The British Ways & Manners (60) Text A Politeness in Britain (61) Text B What’s Typically British (66) Text C Social Customs in Britain (68) Text D Name Roots (71) Unit 6 Education System in the U.K (74) Text A Going to School: British Style (75) Text B Schools in the U.K (79) Text C Boarding School (81) Unit 7 The British Welfare System (85) Text A Welfare System in the U.K (86) Text B The Welfare State (90) Text C The National Health Service (92) Unit 8 The British Media (94) Text A The British Press (95) Text B The Broadcast Media (100) Text C Local Newspapers in Britain (102)