近十年来台湾高等教育之改革与展望

近十年來台灣高等教育之改革與展望

連秀玉1

摘要

從教育部教育統計處資料顯示:近十年來,台灣高等教育發展迅速,高等教育粗在學率從1997年的43.08成長到2007年的85.31幾乎將近倍增的狀況,2007年計算時還不包含研究所及進修學校學生數;這顯示高等教與已從昔日精英教育轉變成為大眾教育。為強化教學品質,從幼稚園、小學、中學各級學校生師比都下降的情況下,大學與獨立院校卻一枝獨秀地增加,在量值改變的背後,高等教育的品質是否也獲得保證?本文旨在透過文獻收集及分析之方式對過去十年高等教育改革相關議題進行分析,以期了解過去十年台灣高等教育的改變與發展,並提出對高等教育未來之展望。

關鍵詞:高等教育、教育改革、台灣教育

關鍵詞

1國立暨南國際大學教育政策研究所博士班學生暨台中市國民中學候用校長

185

壹、前言

Martin Trow(1973)表示:高等教育人口數佔18至21歲年齡層的15%以下稱為菁英期(Elite Higher Education),15%-50%時稱為大眾期(Mass Higher Education),達50%以上稱為普及期(Uinversal Higher Education)。2005年是我國高等教育從大眾期進入普及期的轉捩點(教育部統計處,2008a)。學校數與學生數激增的情況下,招生方式的改變成為近十年高等教育的重要改革之ㄧ;高錄取錄,低分上大學也成為大眾對高等教育的品質的擔憂,因此,受教品質成為重視的焦點,高等教育的評鑑如火如荼展開,但是高等教育的生師比在近十年是各級學校中唯一增加的一個階段。

近十年台灣在高等教育改革著墨相當深,從高等教育招生方式的改變、評鑑、改名、整併、資源整合與重點發展、校務基金、師範院校轉型、產學合作與授權、鬆綁都有相當大的改革,本文將先對當前台灣高等教育發展狀況分析,然後針對近十年來台灣高等教育改革政策方案與面臨挑戰作分析,接著提出台灣高等教育改革之展望,最後做結語。

貳、當前台灣高等教育發展狀況分析

一、學校數與學生數

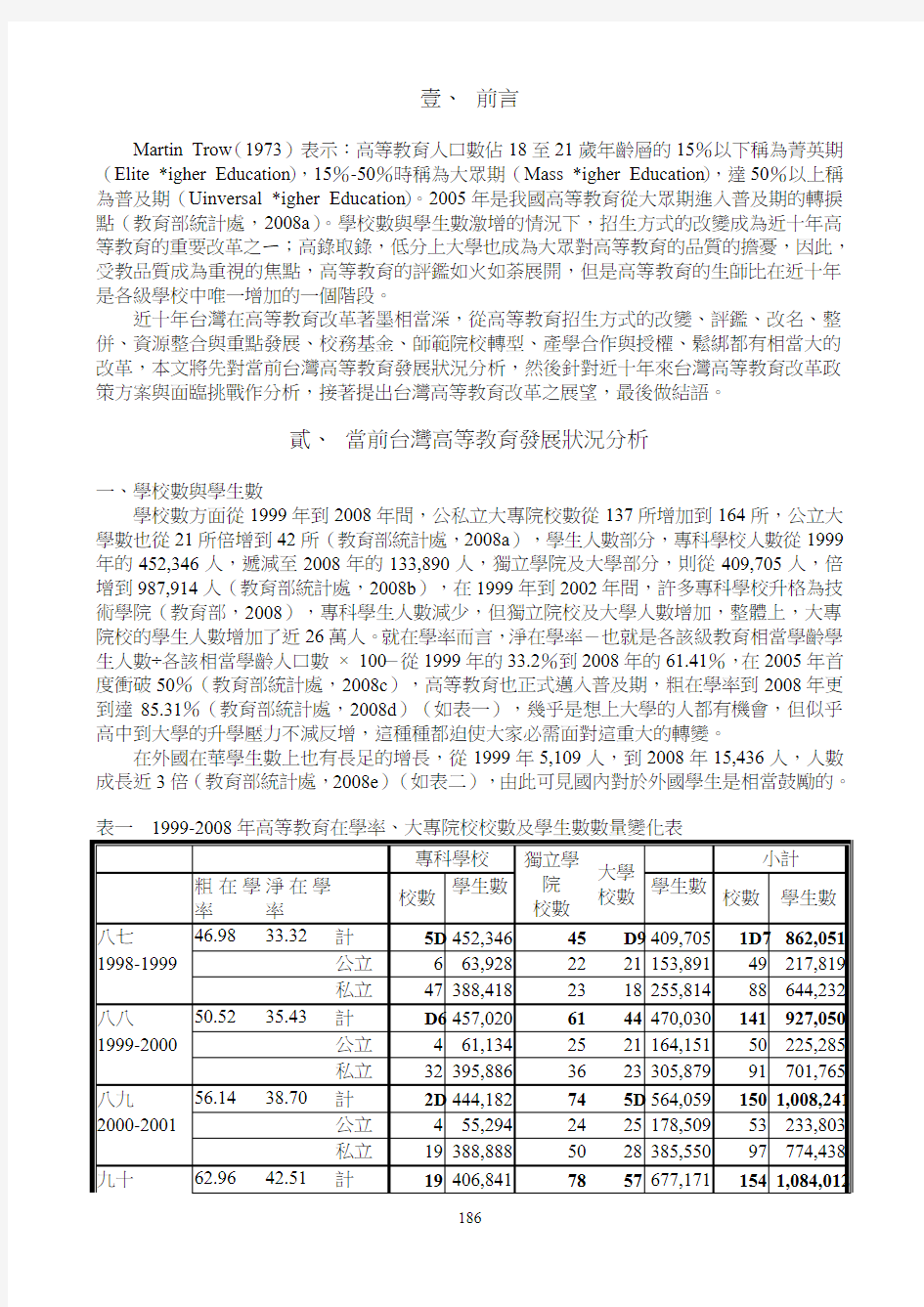

學校數方面從1999年到2008年間,公私立大專院校數從137所增加到164所,公立大學數也從21所倍增到42所(教育部統計處,2008a),學生人數部分,專科學校人數從1999年的452,346人,遞減至2008年的133,890人,獨立學院及大學部分,則從409,705人,倍增到987,914人(教育部統計處,2008b),在1999年到2002年間,許多專科學校升格為技術學院(教育部,2008),專科學生人數減少,但獨立院校及大學人數增加,整體上,大專院校的學生人數增加了近26萬人。就在學率而言,淨在學率-也就是各該級教育相當學齡學生人數÷各該相當學齡人口數× 100-從1999年的33.2%到2008年的61.41%,在2005年首度衝破50%(教育部統計處,2008c),高等教育也正式邁入普及期,粗在學率到2008年更到達85.31%(教育部統計處,2008d)(如表一),幾乎是想上大學的人都有機會,但似乎高中到大學的升學壓力不減反增,這種種都迫使大家必需面對這重大的轉變。

在外國在華學生數上也有長足的增長,從1999年5,109人,到2008年15,436人,人數成長近3倍(教育部統計處,2008e)(如表二),由此可見國內對於外國學生是相當鼓勵的。

表一1999-2008年高等教育在學率、大專院校校數及學生數數量變化表

專科學校獨立學

院

校數大學

校數

小計

粗在學率淨在學

率

校數

學生數學生數

校數學生數

八七46.98 33.32 計53 452,346 45 39 409,705 137 862,051 1998-1999 公立 6 63,928 22 21 153,891 49 217,819

私立47 388,418 23 18 255,814 88 644,232八八50.52 35.43 計36 457,020 61 44 470,030 141 927,050 1999-2000 公立 4 61,134 25 21 164,151 50 225,285

私立32 395,886 36 23 305,879 91 701,765八九56.14 38.70 計23 444,182 74 53 564,059 150 1,008,241 2000-2001 公立 4 55,294 24 25 178,509 53 233,803

私立19 388,888 50 28 385,550 97 774,438九十62.96 42.51 計19 406,841 78 57 677,171 154 1,084,012

186

2001-2002 公立 3 48,222 23 27 195,610 53 243,832

私立16 358,619 55 30 481,561 101 840,180九一67.56 45.68 計15 347,247 78 61 770,915 154 1,118,162 2002-2003 公立 3 39,017 23 27 213,096 53 252,113

私立12 308,230 55 34 557,819 101 866,049九二72.37 49.05 計16 289,025 75 67 837,602 158 1,126,627 2003-2004 公立 3 30,477 21 30 227,386 54 257,863

私立13 258,548 54 37 610,216 104 868,764九三78.56 53.20 計14 230,938 70 75 894,528 159 1,125,466 2004-2005 公立 3 22,567 17 34 238,746 54 261,313

私立11 208,371 53 41 655,782 105 864,153九四82.02 57.42 計17 180,886 56 89 938,648 162 1,119,534 2005-2006 公立 3 17,857 10 41 247,298 54 265,155

私立14 163,029 46 48 691,350 108 854,379九五83.58 59.83 計16 153,978 53 94 966,591 163 1,120,569 2006-2007 公立 3 15,150 11 41 253,831 55 268,981

私立13 138,828 42 53 712,760 108 851,588九六85.31 61.41 計15 133,890 49 100 987,914 164 1,121,804 2007-2008 公立 3 13,487 10 42 260,632 55 274,119

私立12 120,403 39 58 727,282 109 847,685

(淨在學率=各該級教育相當學齡學生人數÷各該相當學齡人口數× 100)

(粗在學率=各該級教育學生人數÷各該相當學齡人口數× 100;高等教育粗在學率自93學年度起計算時不包含研究所及進修學校學生數。)

(資料來源:教育部統計處,2008a、2008b、2008c、2008d)

表二外國在華留學生人數

年度1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

人數5,109 6,616 7,524 6,380 7331 7844 9616 11035 13070 15,436

(資料來源:教育部統計處,2008e)

二、生師比

由表三可以清楚看到,從幼稚園到高中職各級學校的生師比從1999-2008年都呈現微幅的下降,惟獨在高等教育部份的生師比,不管在專科,獨立學院或大學,都呈現了與其他等級學校完全相反的趨勢,且在1999年,高等教育的生師比都還在各級學校平均之下,但是到了2008年,生師比已經凌駕各級學校平均之上。生師比是要求教育品質的一個重要指標,近十年來的高等教育不減反增的數值,呈現了些訊息!反觀國外,OECD國家高等教育平均每位教師教導學生數為15.8人(OECD,2007),我國每位高等教育的老師,必需多負擔4-5位學生的教導之責,在要求高等教育的品質之際,是否也考慮到高等教育教師的負擔?這值得深思!

187

表三1999-2008各級學校生師比

年度各級幼稚園國小國中高中職校專科學院大學

1999 19.97 12.80 19.52 16.04 19.70 19.61 19.61 17.38 18.28

2000 19.74 12.09 18.96 15.60 19.69 20.61 20.08 19.20 18.98

2001 19.71 12.44 18.60 15.67 19.37 19.19 20.56 20.17 19.60

2002 19.67 11.79 18.39 16.05 19.43 18.41 20.97 19.94 20.04

2003 19.59 11.34 18.43 16.14 19.19 18.19 19.78 19.90 20.07

2004 19.59 11.35 18.31 16.28 19.38 18.43 19.76 20.00 21.49

2005 19.29 10.27 18.02 16.00 19.44 18.81 18.92 18.98 20.11

2006 19.30 10.60 17.86 15.70 19.30 18.38 21.01 18.63 19.93

2007 19.03 11.02 17.31 15.24 19.12 18.68 22.73 18.55 20.25

2008 19.03 11.02 17.28 15.24 19.12 18.68 22.73 18.55 20.25

(資料來源:教育部統計處,2008b)

三、高等教育入學方式與錄取率

「大學招生策進會」在1999年6月21日討論通過,自2002年起,實施「大學多元入學新方案」,傳統大學聯招終走入歷史,畫下句點。1998至2002年以「推薦甄選」、「申請入學」、「聯招」並行的過渡方式,「大學多元入學新方案」制定的目的是為落實大學入學「考招分離」及「多元入學」之精神,使招生制度符合「公平」、「多元」、「簡單」之原則,並達到各校選才之目標,考試由「大學入學考試中心」(簡稱大考中心)專責機構辦理,可就命題持續研究,招生則由各大學自主,選擇適當招生管道,使各校系得依特色訂定招生條件,招收適才適所之學生。其中「甄選入學」整合了2004年開始的「推薦甄選入學方案」,與1998年試辦的「申請入學」;而「考試分發入學」則是大學聯招加重計分精神的延續。自2002年執行至今,期間亦持續修正。2007年由12所大學另行招收高中生的「繁星計畫」,為了平衡城鄉差距,但卻也產生了些許問題。

大學錄取率從1999年的60.45%到2008年的74%(教育部統計處,2008f)(如表四),當7分上大學成為話題焦點(薛荷玉,2008),普及期的高等教育,其目標與選才應與菁英期有相當大的不同,但這7分呈現了許多我們高等教育還來不及處理的問題,雖然在2002年高等教育的招生方式有了相當大的改變,有專責機構辦理考試,並針對試題做研究,但是對於普及期的高等教育而言,與目標相符的命題才能達到選才的目的,若以題目較難來解釋這樣的低分錄取現象,似乎有些牽強。

表四近十年大專院校錄取率

年度1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

錄取率60%60%58%61%66%62%67%67%69%74%

(資料來源:教育部統計處,2008f)

四、經費

1999年-2007年間,消費者物價指數年平均從94.90上升到101.80(行政院主計處,2008),上升6.9%,高等教育平均每生分攤費用提高9.077%。就高等教育經費方面而言,似乎可以看到政府對於這部份有相當大的投入,這時,投入的分布成為關注的焦點,是應將經費集中灌注於某幾個大學使擠身國際一流大學之列,增加國家在國際的競爭力,亦或將經費分散於國內各所大學,使均勻發展,這就要由國家教育政策來做指引。

188

表五平均每生分攤經費

年度1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

專科95,998 109,253 91,499 116,784 113,948 140,618 131,820 121,804 104,737

大學160,713 162,184 169,906 152,275 158,866 160,950 165,178 173,195 175,263

(資料來源:教育部統計處,2008g)

五、高等教育評鑑

教育部2001年發布〈教育部辦理大學學門評鑑作業要點〉,2004年7月首次辦理全面性大學校院之校務評鑑,2005年與全國153所大專校院共同捐資成立〈財團法人高等教育評鑑中心基金會〉辦理高等教育評鑑事宜(教育部,2008),以系所為受評單位,五年一個周期,評鑑全國78所一般大學校院全部系所,2006-2007年已完成36所大學評鑑,結果如表六。

2006年起大學評鑑和退場機制掛鉤,系所評鑑一次不合格,隔年教育部強制減招五成,兩次評鑑不過就停招。這項政策推動兩年以來,大學叫苦連天,反彈很大。但是部份2007年上半年評鑑結果不佳的學校,教育部還未給予減招處分,2008年招生缺額就高達七成以上。所以教育部高教司長何卓飛2008年表示,預計年底前研擬新法,讓評鑑與退場機制脫鉤,未來評鑑不佳學校可能不會被減招,而讓市場機制決定能否存活(林志成,2008)。

從表六中可以發現,約有2成左右的系所是待觀察,未通過的在2007年前半年甚至高達11%,這與高等教育快速擴張應有相當大的關係存在。另外,高等教育發展若完全由市場機制決定,那麼大學的理想性與對社會引導的功能將面臨極大考驗,如果各大學位了迎合高中生的喜好而刻意包裝自己,大學的庸俗化就此開始,實非國家之福(陳維昭、劉兆漢和李家同,1998)。

表六2006-2007年高等教育評鑑結果

受評年度校數系所數通過%待觀察%未通過%

2006 17 362 77%20%3%

2007.01-07 10 242 65.7%22.7% 11.2%

2007.08-12 9 264 84.3% 14.2% 1.5%

(資料來源:財團法人高等教育評鑑中心基金會新聞稿,2007年6、12月,2008年)

革政策方案與面臨挑戰之分析

近十年來台灣高等教育改革政策方案與面臨挑戰之分析參、近十年來台灣高等教育改

近十年,台灣教育部共歷任六位部長,高等教育也有了重大的改變。1998年5月林清江部長任內,行政院通過〈教育改革行動方案〉,從1999年度起5年內推動健全師資培育與教師進修制度、追求高等教育卓越發展、推動終身教育…等12項教育改革重點工作。1999年1月總統令公布〈國立大學校院校務基金設置條例〉,規定1999年8月開始全面強制設立基金,自籌部分財源。使大學教育改革朝開放、自主、多元、彈性趨勢發展。創新、改革,在此階段是重點工作,教育改革如火如荼進行。

1999年12月教育部楊朝祥部長宣布21世紀教育願景─「全人教育,溫馨校園,終身學習」,高等教育方面以大學無圍牆,學術有高峰為目標,規劃高等教育發展。此時期教育部公佈〈技術學院改名科技大學審核作業規定〉,開放技術學院改名科技大學。高等教育招生方式經多年研議有了重大改變,大學招生策進會通過〈大學多元入學新方案〉,自2002年起正式實施「考招分離」。

2001年1月曾志朗部長任內,教育部公布〈大學學術追求卓越發展計畫〉,提升大學學術水準躋身國際,中央政府以130億元推動大學追求卓越計畫。7月公布《大學教育政策白皮書》,針對大學教育政策訂出短程及中程計畫。

2002年4月黃榮村部長任內,教育部推動〈研究型大學整合計畫〉,此階段強調「合」,

189

「臺灣聯合大學系統」、「中區技專院校校際聯盟」都在此時期產生。

2004年9月杜正勝部長任內,教育部提出「2005-2008教育施政主軸」,以「創意臺灣、全球布局~~培育各盡其才新國民」為核心,計分「現代國民」、「臺灣主體」、「全球視野」、「社會關懷」四大綱領、13項策略及34個行動方案。

2008年鄭瑞城部長任內,教育部提出「2009-2012教育施政藍圖」,以「創新教育、活力台灣」為願景,加強產學合作、推廣多元入學、強化國際能力、發展一流大學、辦理技職交流、推動學歷認證與招收錄生來台為推動策略(教育部,無日期)。

一、招生方式的改變

(一)國內高等教育招生改革:

1999年10月教育部通過大學招生策進會〈大學多元入學新方案〉,2002年起正式實施(教育部,2008)。高等教育招生方式有了重大的轉變,實施過程,因應資訊化2004年大學「考試分發入學」招生管道全面實施網路選填志願,增加其便利性。

2005年5月大學「甄選入學」招生管道採「統一分發」。2006年7月辦理高職菁英班,招收具特殊優良技藝能學生40名就讀國立台灣科技大學。2007年3月教育部推動「96 學年度試辦受理高中推薦入學招生」(大學繁星計畫),希望透過這樣的方式讓較弱勢的學校也有學生可以進入優秀高等學府,2008年仍持續辦理,但卻發生學校「誤」送成績案件,也使這樣的方案受到些質疑。

(二)高等教育外部招生推展

從2002年5月教育部修正發布〈大學推廣教育實施辦法〉,2002年起大學將可赴大陸等境外地區辦理推廣教育學分班。10月配合南向政策,宣布為期3年的「教育南向政策」專案計畫,並擬定〈獎勵海外優秀華裔學生回國就讀大學校院獎學金核發試辦要點〉。之後從2004年至2007年間,持續赴越南及東南亞辦理「台灣高等技職教育展」及「技職教育研討會」,並簽署「台越教育合作協定」,促進教育交流,增加對國外學生的招收,2007年3月發布〈技職校院赴東南亞開設境外專班試辦要點〉,鼓勵各技專校院赴境外開設專班。2008年3月教育部修正發布〈香港澳門居民來臺就學辦法〉,以鼓勵外國學生來台就讀。

對於開放陸生來台及大陸學歷採認政策,教育部長鄭瑞城2008年12月16日表示,相關方案內容最快農曆春節前敲定,如果立法院修法進度順利,開放陸生來台及大陸學歷採認,最快可在2009年8月起實施(徐詠絮,2008)。

二、高等教育評鑑

2001年9月教育部發布〈教育部辦理大學學門評鑑作業要點〉。2004年7月教育部首次辦理全面性大學校院之校務評鑑,計76所學校參與。隔年8月公布〈大學校務評鑑〉評鑑結果。2005年12月教育部與全國153所大專校院共同捐資成立〈財團法人高等教育評鑑中心基金會〉。

「大學法」中第五條明定:「大學應定期對教學、研究、服務、輔導、校務行政及學生參與等事項進行自我評鑑。教育部為促進各大學之發展,應組成評鑑委員會或委託學術團體或專業機構,定期辦理評鑑,並公布其結果,做為政府教育經費補助及學校調整發展規模之參考」,確立教育部辦理大學評鑑之權責。為落實對高等教育機構在「質」「量」的管控、獎補助的分配及退場機制的配套建立,需一專業、客觀之評鑑結果做為依據。因此教育部參酌先進國家辦理高等教育評鑑之經驗,成立「財團法人臺灣高等教育評鑑中心基金會」,接受教育部委託辦理我國高等教育評鑑工作相關事宜。其評鑑作業之策略包括:

(一)校務評鑑方面:採品質審核(quality audit)機制。協助各大學自我評鑑機制之規劃與落實情形,並審核各校提交之自我評鑑報告。

(二)系所評鑑方面:採認可制(accreditation)。系所評鑑根據專業性質之差異,分為四十四個學門,採品質認可機制。評鑑方法包括自我評鑑與專業同儕實地訪視評鑑,並由訪視評鑑委員做出對系所品質認可地位之判斷,認可地位分為「通過」、「待觀察」、及「未通過」三類。

190

(三)績效統計分析方面:自2006年起實施至2010年,連續五年對各大學校院進行不分學門及分學門的科學期刊論文質量統計分析,據以分析各校在各學門學術論文質與量的表現,目的在肯定績效卓著的優質大學;績效統計項目,包括各校發表的科學期刊論文質量統計分析、大學畢業生雇主滿意度調查、各校師生獲得專利計量分析、大學校院產學合作績效評量等項目。2006年先推動「大學校院科學期刊論文質量統計分析」實施計畫,其他項目亦於2007年開始陸續推動(財團法人高等教育評鑑中心基金會,2007)。。

大學校院系所評鑑植基於系統化評鑑之理念,在八個評鑑原則下,協助各大學校院系所進行持續品質改善,同時為符應國際評鑑實務有關評鑑標準之發展趨勢,評鑑內容與標準涵蓋:(1)目標、特色與自我改善、(2)課程設計與教師教學、(3)學生學習與學生事務、(4)研究與專業表現、及(5)畢業生表現等五個評鑑項目,以做為學門相關系所進行自我評鑑之依據。(財團法人高等教育評鑑中心基金會,2008)。

、整併

三、高等教育改名

高等教育改名、

1999年7月教育部公布〈技術學院改名科技大學審核作業規定〉,開放技術學院改名科技大學(教育部,2008),自此展開一系列高等院校的更名及改制。

表七近十年高等教育新增、改名、改制數量總表

年度新增高職→專科專科→學院學院→大學更名備註

1998 0 0 6 0 0 減少2

1999 1 3 20 5 0

2000 12*0 16 6 0 *含合併

2001 4 0 5 4 0

2002 0 0 4 4 1

2003 1 3 3 8 2

2004 1 0 1 5 1

2005 3 0 0 14 0

2006 0 1 2 5 0

2007 3 0 1 3 0

2008 2*0 0 2 1 *含合併

小計27 7 58 56 5

(資料來源:教育部統計處,2008c、2008h)

在近10年從高職改制為專科,再由專科改制為學院或從專科改制為學院,再由學院改名成為大學,這種二級跳情形,約有20多所學校,由此可見在這十年間,高等教育的擴充是非常迅速,許多大學是由原本專科學校改制成為學院,再更名成為大學;真正新創立的高等教育學府是為少數。

2003年5月教育部研議暫緩公私立大學新設、籌設、改名與升格,直到我國大專學生淨在學率或大學錄取率大幅下降,以及有評鑑不合格的學校被教育部強制解散、合併為止。更在2004年12月邀集學者專家及相關單位代表組成〈大學校院整併推動委員會〉。在2004年12月至2006年間共召開〈大學校院整併推動委員會〉5次會議。2005年發布〈國立大學校院整併推動發展計畫〉。教育部修正發布〈專科學校改制技術學院與技術學院及科技大學設專科部實施辦法〉。規定因政策考量,專案核准由職校改制專校者,不得改技術學院。2008年3月修正發布〈大學及其分校分部專科部設立變更停辦辦法〉(教育部,2008)。但是從表七中,似乎無法看出2003年教育部提出暫緩公私立大學新設、籌設、改名與升格的趨勢,2005年仍有多達14所學校改名;在整併推動上,從2004年委員會組成至今,亦只有兩所成功整併,成效仍待繼續觀察中。

四、資源整合與重點發展

2001年9月教育部研訂〈國立大學校院區域資源整合發展計畫〉,鼓勵國立大學進行校

191

際合作、策略聯盟及合併。2002年推動〈研究型大學整合計畫〉。同年7月公布研究型大學整合計畫最新審定結果,原則同意由清華、交大、中央、陽明大學共同組成的「臺灣聯合大學系統」,以先導計畫形式進行試辦(教育部,2008)。在技職專校部分,2002年8月國立臺灣科技大學等37所北區技專校院成立「北區技專校院校際合作聯盟」,中區19所技專校院也簽約成立「中區技專院校校際聯盟」,校際合作成為發展的一個重要方向。

2005年1月推動〈發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫〉及〈獎勵大學教學卓越計畫〉,前項分別於同年10月及2008年2月公布兩次審議結果,由臺大等12校及11校獲得2至30億元不等之補助。後者2005核定獲經費補助13所學校。2006年1月奉行政院核定將〈奬勵大學教學卓越計畫〉納入〈新十大建設計畫〉辦理,自2006-2008年以特別預算方式擴編為每年50億元,分別補助28、26、29所學校。顯示出教育主管當局已打破過去齊頭分配資源之方式,改以集中有限資源重點提升大學競爭力之策略。

五、高等教育法人化

1999年2月總統令公布〈國立大學校院校務基金設置條例〉,規定1999年8月開始全面強制設立基金,自籌部分財源,國立專校也通用。使大學教育改革朝開放、自主、多元、彈性趨勢發展(教育部,2008)。2004年8月教育部修正發布〈國立大學校院校務基金管理及監督辦法〉,落實公教分離,賦予國立大學更大的經營自主空間。2007年9月修正發布〈國立大學校院校務基金管理及監督辦法〉。2008年4月修正發布〈國立大學校院校務基金管理及監督辦法〉。

六、師範院校轉型

因應教育改革,師資培育方式也跟著改變,教育部1998年3月修正發布〈師資培育法施行細則〉。師範院校轉型勢在必行,1999年9月函頒〈師範院校辦理回流教育招收研究所、大學二年制在職進修專班及推動大學先修制度補充注意事項〉,推動回流教育,協助師範院校轉型。2002年10月修正發布〈師範校院辦理碩士學位在職進修專班審核作業要點〉。2003年8月修正發布〈大學設立師資培育中心辦法〉,原大學教育學程中心將改制為師資培育中心。教育部再次修正發布〈師資培育法施行細則〉。

教育部2004年5月訂定發布〈教育部補助師資培育之大學辦理原住民地區中小學教育輔導實施要點〉協助師範院校轉型成為弱勢照護之根據地。2005年4月行政院核定〈師範校院定位與轉型發展方案〉及國立台北師範學院等6校成立改名暨轉型教育大學籌備處。同年5月訂定發布〈教育部推動師範校院轉型發展補助要點〉,以強化師範校院體質,提升其競爭力。2008年4月教育部修正發布〈師資培育之大學申請辦理地方教育輔導工作經費補助要點部分條文修正〉。教育部修正發布〈教育部補助師資培育之大學辦理學術研討會作業原則〉。

由上可知,近十年,師範院校由於師資培育方式的轉變,必須轉型經營,從原本「教師的搖籃」,轉變成為「多元發展」的機構,師資培育從一元(師範院校)到多元(教育學程、師資培育中心)褒貶不一,但可以確定的是,常期處於「被保護」狀態下的「師範體系」,如何在這波洪流中,找出自己的定位與方向,強化生存的能力,是一大考驗。

七、產學合作

2005年至2007年間,教育部持續推展高等教育產學合作事項。2005年4月修正發布〈教育部推動技專校院與產業園區產學合作實施要點〉。2006年9月試辦「產學攜手計畫」、「高職重點產業類科就業方案」,結合企業與技職校院資源,縮短學用落差。2006年12月訂定發布「大專校院產學合作實施辦法」。2007年2月開辦產業二技學士專班,提供企業亟需人才。同年9月發布〈技職教育推動產學攜手合作實施計畫〉。積極推展產學合作,使高等教育不再只是學校內的教育,而是能與產業界合作的教育。

、鬆綁

八、授權

授權、

2004年至2007年間,教育部一系列授權予鬆綁動作,2004年1月總統令修正公布〈專科學校法〉,授權專科學校組成各科及校級課程委員會發展課程,學生畢業後授予副學士學位。同年12月修正發布〈專科學校專業及技術教師遴聘辦法〉。授權各校教師評審委員會依規定

192

自行審查專業及技術教師資格。2006年6月修正發布〈授權專科以上學校自行審查教師資格作業要點〉。自2006年8月起,授權各大專校院自行審查助理教授(含)以下以學位送審教師資格者。2007年8月起,授權各大學自行審查助理教授(含)以下以送審教師資格者。對於高等教育自主,有相當影響。

肆、台灣高等教育改革之展望

我國高等教育已進入普及化階段,在量上的發展已相當充足,不管在學校數、學生數、在學率…都已達一定之水準,但是在質的方面,尚有相當大的努力空間,在各高等院校的招生方式上,應積極檢討普及化高等教育的人才選訓,精英式高等教育時代的考試內容可再加以研究,現有多元管道的入學方式,但是7分上大學現象的存在,考試內容仍值得我們再深加思考!高等教育外部招生的推展,目前對於東南亞推展「技職教育」,已有相當進展,未來規劃的陸生來台,相當程度可促進兩岸交流,對於高等教育的發展,期待將有正面效應。對於他國學生來台,將有利於多元發展與國際化,可再思考。

近十年高等教育的快速發展,造成供過於求的狀況,高等教育評鑑為高等教育提供了一個品質控管的機制,其專業性與公正性被肯定,未來評鑑對於各學校、系所的特色發展,若可發揮強調功能,將有利於高等教育特色之發展。學校的整併、特色發展、資源整合與重點發展將成為未來發展的重點,若可從較宏觀的角度,捨棄門戶之見,配合調整高等教育結構與經費分配,朝向各司其職的高等教育分工,發展各校之特色,使各高等教育在不同領域追求其卓越,發展藍海策略,而非現今只重規模的紅海策略。

師範院校的轉型有其必要性,對於未來的發展,可朝向多元發展,利用其原有資源之強項,結合未來發展之趨勢-終身學習,針對中小學教師與行政規劃專業成長與發展,將有利於基礎教育之發展,並可發揮師範院校之特色。

產學合作是高等教育與社會連結的管道之ㄧ,高等教育若可透過產學合作提供產業需要之人才,發展社會之經濟,將為社會之發展注入相當助力,惟不宜將此視為唯一發展,否則恐將失去高等教育之「理想性」。

伍、結語

二十一世紀面臨的是知識的競爭,知識經濟時代已然來臨,高等教育的發展更代表著國家知識發展的先鋒,未來的競爭力就在於此,檢討過去十年種種的改革,面對現在種種的挑戰,迎向未來更好的發展,是高等教育發展必須正視的,發展至今產生的各種現象,更有待未來教育當局政策方向的指引與各高等院校的努力,使產生正面發展,更具迎向未來挑戰的戰鬥力。

參考文獻

消費者物價指數。中華民國統計資訊網,2008年12月14日,取自行政院主計處(2008)。消費者物價指數

消費者物價指數

https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,.tw/public/data/dgbas03/bs3/inquire/cpispl.xls

林志成(2008年11月3日)。大學不減招讓市場決定退場。時報資訊

時報資訊。2008年12月18日,

時報資訊

取自https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,/article/url/d/a/081103/57/18r5b.html

國立教育廣播電台。徐詠絮(2008年12月16日)。開放陸生來台方案最快農曆春節前敲定。國立教育廣播電台2008年12月18日,取自https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,/article/url/d/a/081216/63/1b9pm.html

財團法人高等教育評鑑中心基金會新聞稿(2007年6月15日)。95年度下半年大學系所評鑑結果公布。2008年12月18日,取自https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,.tw/News/AnnouncementDetail.aspx?ID=78

193

194財團法人高等教育評鑑中心基金會新聞稿(2007年12月24日)。96年度上半年大

學系所評鑑結果公布。2008年12月18日,取自https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,.tw/News/AnnouncementDetail.aspx?ID=92

財團法人高等教育評鑑中心基金會新聞稿(2008年12月16日)。96年度下半年大

學系所評鑑結果公布。2008年12月18日,取自https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,.tw/News/AnnouncementDetail.aspx?ID=100

財團法人高等教育評鑑中心基金會(2007)。績效統計簡介績效統計簡介績效統計簡介。。2008年12月9日,取自

https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,.tw/Result/ResultDetail.aspx?ID=8&F=1

財團法人高等教育評鑑中心基金會(2008)。97年度大學校院系所評鑑實施計劃年度大學校院系所評鑑實施計劃。。2008年12

月9日,取自https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,.tw/

教育部(2008)。教育大事年表教育大事年表

教育大事年表。中華民國教育部部史全球資訊網。2008年11月27日,取自

https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,.tw/milestone.asp?YearStart=87&MonthStart=1&YearEnd=97&MonthE nd=12&Keyword=&show=1&x=8&y=6&page=5

教育部(無日期)。98-101年教育施政藍圖。2008年12月19日,取自

https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,.tw/files/site_content/EDU01/教育部施政藍圖_.pdf

教育部統計處(2008a )。各級學校校數。2008年12月4日,取自

https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,.tw/files/site_content/B0013/97edu_102.xls

教育部統計處(2008b )。各級學校概況。2008年12月9日,取自

https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,.tw/files/site_content/B0013/b.xls

教育部統計處(2008c )。各級教育學齡人口在學率各級教育學齡人口在學率 ─ 淨在學率淨在學率。2008年12月9日,取自

https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,.tw/files/publication/B0013/index1.xls

教育部統計處(2008d )。各級學校學齡人口在學率。2008年12月9日,取自

https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,.tw/files/site_content/B0013/97edu_108.xls

教育部統計處(2008e )。外國在華留學生人數。2008年12月9日,取自

https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,.tw/files/site_content/B0013/foreign.xls

教育部統計處(2008f )。大學招生及錄取情況。2008年12月9日,取自

https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,.tw/files/site_content/B0013/97edu_114.xls

教育部統計處(2008g )。教育經費統計。2008年12月9日,取自

https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,.tw/files/publication/B0013/index6.xls

教育部統計處(2008h )。97學年度大專校院異動一覽表學年度大專校院異動一覽表。2008年12月19日,取自

https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,.tw/files/bulletin/B0013/97學年度大專院校異動一覽表.xls

陳維昭(2007)。台灣高等教育的困境與因應台灣高等教育的困境與因應

台灣高等教育的困境與因應。台北市:台大出版中心。 陳維昭、劉兆漢、李家同(1998年,6月7日)。大學隨評鑑而進步?大學隨評比而流俗? 聯

合報合報,15版。

薛荷玉(2008,9月15日)。7分上大學 吳清鏞:因題目出得難。聯合新聞網聯合新聞網聯合新聞網。2008年12

月15日,取自

https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,/mag/campus/storypage.jsp?f_MAIN_ID=12&f_SUB_ID=31&f_ART_ID =148840

OECD(2007).Education at a Glance .2008年12月9日,取自

https://www.360docs.net/doc/9616727886.html,/dataoecd/4/55/39313286.pdf

中国高等教育现状与改革发展趋势教育

中国高等教育现状与改革发展趋势 文献标识码:A 一、高等教育取得的巨大发展 1999年6月党中央国务院召开第三次全国教育工作会议以后,中国的高等教育事业进入了一个深化改革和快速发展的时期。短短六年多的时间,高等教育取得巨大的发展,主要有以下四个方面:(一)规模急剧扩大。首先,我们的研究生教育有了巨大的发展。在1998年的时候,我们全国的在校研究生只有19.8万人,但是,到了去年年底,总数已经达到了81.99万人。其中,16.5万多博士生,65万多硕士生。今年,大概又招收了31万左右,减去今年已经毕业的20万,现在,我们在校的研究生,应该是90万出头。再加上20万的在读硕士、博士在职研究生,这样,我国现有研究生的总数大概是110万人左右。但是我国的研究生教育还不是世界规模最大的,研究生教育规模最大的是美国,他们大约有210万左右的研究生。 第二块,针对普通高等学校里的本专科教育而言,到去年年底,全国的普通高等学校由1998年的1020所增长到了1731所。前些日子新发布的统计数字是1778所。在这些普通高等学校就读的学生数量增长得非常快,由1998年的340.7万人增长到去年年底的1333.5万人,今年计划招生475万人,但实际上要大大地突破,可能达到了550万人左右。这样,减去今年毕业338万的本专科生,目前我国普通高等学校里的本专科生大概有1500万人左右。去年年底的统计数字中,有773.8万是本科生,595.7万是专科生,在校本科生多于专科生,但是在专科

招生方面,也就是高职高专的学生招生数已经超过了本科生。去年,我们招收447万学生,其中210万是本科生,237万是专科生。但是,由于本科学制长于专科,所以目前还是本科生多于专科生。 第三大块是成人高等教育。我国独立设置的成人高等学校有505所,目前在整个成人高等教育学校里就读的本专科生大概是419万人。实际上,在这505所高校里就读的学生并不多,他们大多数是在普通高等学校的成人教育学院或者继续教育学院、函授教育学院就读,其人数大概是300万人左右。 第四大块是2000年以后出现的独立学院。独立学院的产生缘于国家大规模扩招以后教育经费的不足。在扩招后,国家对教育的拨款虽然有所增加,但是增加的幅度没有跟上扩招的幅度,甚至在有些地方扩招了多少,生均经费就相应地减少了多少。为了弥补扩招以后经费不足的问题,首先从浙江、江苏等省开始,一些本科院校创办了民营机制的独立学院。所谓的机制在当时就一条:高收费!大概每位学生13000元到18000元之间,这样,除独立学院能够独立运转以外,相当一些部分补充了母校的运转。通过这个办法,解决了部分办学经费的不足。现在教育部也承认了这个现实,并且加以规范。要求独立学院不仅有一块牌子,而且应该有自己独立的校舍、独立的教学设施、相对独立的师资力量和教学管理队伍、独立的法人、独立承担民事责任等。总的一点就是独立颁发文凭,不许再用母校的文凭。 从某种意义上说,尤其对民办院校来说,干了一二十年,最后才熬成一个本科院校,但是,独立学院从它一成立就是本科院校,具有了竞

教育信息化与教师综合素质提升(2020教育类)考试答卷(附答案)

教育信息化与教师综合素质提升(2020教育类)考试考试答卷考试题目:共30 题 | 考试时间: 60 分钟 试卷满分100 分得分 86 分 1. 【单选题】根据本课程,“双一流”指的是()。【3分】 A.一流大学,一流教师 B.一流大学,一流学生 C.一流大学,一流学科 D.一流教师,一流学生 正确答案: C 2. 【单选题】教育是人的()的过程,当然也是自我完善的过程。【3分】 A.细节化 B.物质化 C.社会化 D.能力化 正确答案: C 3. 【单选题】《中华人民共和国教师法》自()开始实施。【3 分】 A. 1992年 B. 1994年 C. 1994年 D. 2014 年 正确答案: C 4. 【单选题】根据本课程,以下不属于教师科研基本素质的是()。【3分】 A.政治能力 B.判断能力 C.处事能力 D.思考能力 正确答案: C 5. 【单选题】评学生看(),有助于全面发展和特长发挥。【3分】 A.成绩 B.成长 C.个人专业发展

D.履职教育方针 正确答案: B 6.【单选题】根据本课程,“无君师,恶治?”体现了教师在培养国家治理人才和未来发展中的巨大作用,这一思想出自我国古代哪位教育家?()【 3 分】 A.孔子 B.孟子 C.老子 D.荀子 正确答案: D 7. 【单选题】根据本课程,高考改革包括()。【3分】 A.考试时间改革,招生录取时间改革 B.考试时间改革,招生录取制度改革 C.考试科目改革,招生录取制度改革 D.考试地区改革,招生录取时间改革 正确答案: C 8. 【单选题】根据本课程,()是一个教师发展高度的基石和保证。【3分】 A.情意深厚 B.境界崇高 C.能力高强 D.乐观豁达 正确答案: B 9. 【单选题】根据本课程,学校的根本任务是()。【3分】 A.提高学生的身心健康水平 B.提升学生的意志品质 C.立德树人 D.提升学生创新能力 正确答案: C 10.【单选题】根据本课程,中国教育正面临的历史性转折点是()。【3分】 A.从部分省市普及九年义务教育到全国普及九年义务教育 B.从普及九年义务教育到普及十二年义务教育 C.从精英化高等教育到普及高等教育 D.从满足基本需求,到追求好的教育、理想的教育

浅谈教育信息化及其意义

浅谈教育信息化及其意义 近年来,从全国教育工作会议的召开,到教育部推出了面向21世纪教育振兴行动计划,到各地蓬勃发展、如火如荼的教育信息化热潮,教育信息化建设已成为当今教育,特别是素质教育、创新教育中的发展趋势。 对教育信息化概念的理解,把握教育信息化的发展,这对更好地进行教育信息化的建设有着重要的现实指导意义。 一、教育信息化的概念 教育信息化的概念是在20世纪90年代伴随着信息高速公路的兴建而提出来的。美国克林顿政府于1993年9月正式提出建设“国家信息基础设施”(National Information Infrastructure,简称NII),俗称“信息高速公路”(Information superhighway)的计划,其核心是发展以Internet为核心的综合化信息服务体系和推进信息技术在社会各领域的广泛应用,特别是把信息技术在教育中应用作为实施面向21世纪教育改革的重要途径。美国的这一举动引起世界各国的积极反应,许多国家的政府相继制定了推进本国教育信息化的计划。 信息化是将信息作为构成某一系统、某一领域的基本要素,并对该系统、该领域中信息的生成、分析、处理、传递和利用所进行的有意义活动的总称。我们称对信息的生成、分析、处理、传递和利用为信息技术。因此,对某一系统、领域的信息化是将信息作为构成该系统、该领域的基本要素,并在该系统、该领域中广泛地应用信息技术的有意义活动的总称。 信息化包含两层含义。一层是对信息重要性的认识,将信息作为一种基本的构成要素。因此,信息化的过程中,首先应对系统进行信息化分析,它是信息化的基础。另一层是信息技术的广泛应用。信息技术的广泛应用是在系统信息分析的基础上进行的。没有对系统深入地信息分析,就不可实现信息技术在系统中的有效应用。 教育信息化是将信息作为教育系统的一种基本构成要素,并在教育的各个领域广泛地利用信息技术,促进教育现代化的过程。教育信息化的过程中应高度重视对教育系统以信息的观点进行信息分析,并在此基础上进行信息技术在教育中的有效应用。 二、教育信息化的内容 教育信息化的内容是信息技术在教育中的应用,其具体内容主要是: 1.教育信息环境的完善 教育信息化环境是指用于学习的环境,是指用于教育信息存贮、处理和传递的信息环境。教育信息环境主要包括用于远程教育的信息网络系统、学校的校园网、CAI教室、网络教室、用于教和学的各种支援系统及用于各种教育资源及教育设施管理的管理信息系统。

教育信息化对教育改革的影响

教育信息化对教育改革的影响 教育信息化给传统教育带来的影响和变革是深远的、根本的,在某种意义上,我们可以将其称为教育的革命。 (1)教育信息化带来了教育思想和教育观念的深刻变革。传统教育观强调的是知识的传授,课程建设、教学组织、教学方法等都环绕着传授知识这个中心展开。但在进入信息社会的今天,掌握知识的多少已经不再是最重要的,重要的是获取知识的能力.掌握了驾驭知识的能力,就会在现代社会游刃有余.信息社会对新型人才的要求促使我们改变传统的教育思想和教育观念,在教育的“知识观”、“学习观”和“人才观”上进行根本的变革,将教育从传统的“传授知识”转到“培养能力”这个轨道上来。 (2)教育信息化给教育模式带来了深刻的变革。这主要体现在办学开放化、学习社会化、教学个别化、教育终身化四个方面.教育信息化的发展,人们的生活之中。信息社会知识更新周期加快,竞争压力增加,促使人们更加重视学习,学习将更加社会化、终身化.教育信息化也使教学个别化成为了可能,现代信息技术的应用,新的教育思想的引人,将使得教学的组织形式更加灵活,教学计划更加柔性,教学更加有针对性,因材施教的教育理念将得到更好的体现。 (3)教育信息化给教学内容呈现方式和教学方式带来了深刻的变革。借助于信息化时代的网络检索功能和资源共享,我们的每门课程可以吸收本学科最新、最前沿的知识,充实到课堂教学中来,使学生学到最新的知识.现代信息技术的应用,使得我们借助网络、多媒体等技术,更好、更便捷、更精炼地表达教学内容,从而增大了每节课的课容量.同时,学科之间互相交叉、渗透,教学内容博收众长,更具综合性.在教学方法上,传统的教学方法是言传身教,而借助于现代信息技术,我们可以创设良好的学习情景,突出双向性、参与性、互动性,通过合作、交流、商讨等活动,更多地开展启发式教学和协作式学习,更好地培养学生的综合能力。(4)教育信息化改变了传统的师生关系传统的教学模式以教为主,教师处于教学的中心位置,扮演着“知识传授权威”的角色,知识的传授以单向传输为主,学生处于被动的接受过程中.教育信息化改变了知识的单向传输模式,学生除了通过教师的传授接收知识外,还可以通过网络等途径直接搜索和接收本学科最新、最前沿的知识,现代信息技术所提供的学习内容的广泛性和呈现方式的多样性使学生在知识的接受方面处于和教师同等的地位,并可以按自已的学习基础和兴趣来选择学习内容和方式,真正从被动学习者转变为学习的主人,师生间的角色因此发生了互换,学生将处于教学活动的中心位置,是教学活动的主体,教师则从“传道授业解惑”的知识的“传授者”转变成为学生学习的“引导者”、“辅导者”和“高级合作伙伴”。 1

教育信息化现状及前景

教育信息化现状及前景 (部分资料系转载) 依托信息技术建立起来的互联网络为学习化社会和教育社会化提供了物质技术条件。 网络信息技术发展深刻改变着社会生活、工作、思维和交往的方式,对传统教育体系制度产生根本性的影响。新的世纪开端,世界各国尤其是发达国家,加快了信息化进程,这也包括教育信息化。计算机网络教育同传统的单媒体电化教育、广播电视教育和函授教育相比,最大的特点是知识传授者与学习者实现交互式的交流过程。学习者可以自主选择学习时间、地点、科目师资和适当的学习方式与进度。据悉,发达国家将教育信息化作为21世纪增强国际竞争力的重要发展战略目标。而计算机网络技术的广泛应用对教育结构体系的影响体主要体现在: 一是使知识传递的方式和速度大大改变,社会成员接受各种思想文化的途径大大拓宽,比以往更加方便快捷,网上获取各种知识成为自我教育的重要方式。 二是Internet伸入到教育领域,促进教育的结构与形式更加多样化,借助网络技术形成的“虚拟学校”作为一种崭新的教育形式,突破了时间和空间的限制,把教育对象无限扩大,知识交流与更新能够随时实现,教育的对象将涵盖社会全体成员,大大提高了教育资源的利用率。 三是信息技术不仅是少数人掌握的一门专业,而逐渐成为大众化的工具,现代信息教育已经和正在成为我国教育结构体系新的增长点,有力改变着我国教育结构体系的面貌。 四是网络技术将架起学校教育、企业培训以及社会教育相互沟通的立交桥,为建立学习化社会,构建终身教育体系提供了物质技术基础。 2、我国教育存在的问题及IT教育发展的前景 ------中国IT教育市场盗版严重。在中国几亿农民、两亿工人、数千万下岗人员的现实国情下,中国政府一夜之间不可能倾其所有、将从中央到地方的所有国家机关全部“正版化”,这是每一个中国人都明白的道理。在人类社会发展的新的历史条件下,不懂计算机的“机盲”就是新“文盲”,已经成为不言而喻的共识。由于国力有限,中国的教育经费投入一直偏低。中国千千万万的国家机关尚且不可能在一夜之间实现软件“正版化”,中国的教育机构就更不可能依靠财政拨款实现软件“正版化”了。在这样的情况下,将教育机构在原软件条例内所享有的在课堂教学范围内合理使用软件的权利完全撤销,让中国的所有教育机构一夜之间面临这样的窘境:要么做新软件条例下的守法者,立即关闭所有的教学用计算机房,停止所有学生的计算机课程教学;要么做新软件条例下的违法者,冒着随时可能被起诉侵权的危险,继续向莘莘学子传授信息技术知识,以使中华民族的新一代能够跟上世界信息技术迅速发展的步伐。 (很明显,很多人都因为微软公司打算对国内教育市场进行正版收费而跑到支持linux的行列中,但这也是国内软件市场的一个难题,优秀的软件由于提高价格或者打击盗版

初等教育改革与发展答案

《初等教育改革与发展》 一、简答题 1.简述俄罗斯目前正在探索的新型初等教育学校制度。 答:包括三个阶段:准备阶段(5~6 岁—6~7 岁)、高级小学(9~10 岁—11~12 岁)、初级小学(6~7 岁—7~8 岁)。 2.简述协同教学的几种模式。 答:典型模式;支持模式;嘉宾模式;平行模式。 3.简述我国宋代小学教育发展概况。 答:宋代的小学教育已有了良好的发展基础,中央政府所立的小学,情形较为复杂,除诸王宫学和宗学中包含小学教育外,在国子监内也还设有小学。其中诸王宫学和宗学都是大小学混在一起的,并且都是以王室子弟为教育对象。国子监小学的设立,标志着小学教育已经纳入国家整体的教育部署当中,这一点是值得关注的。此外由中央直接设立的小学还有内小学和京小学,并且在地方也广建小学,且比唐代更加的稳定。 4.如何改善我国初等教育办学条件? 答:确立正确的价值观,提高全体人民对初等教育重要性的观念的东西,不易简单改变或消除;增加投人;改善教师队伍状况;改善人口环境;改善初等教育法制现状。 二、论述题 1.为什么现今开始重视德育教育,谈谈你的看法。 答:中小学德育工作是社会主义精神文明建设的奠基工程,青少年是国家和民族的未来和希望,他们的思想道德和文化素质如何,直接关系到21 世纪

国民素质的整体面貌,关系到我国社会主义战略目标能否实现,关系到能否坚持党的基本路线一百年不动摇。基于这种认识、各地从本地区、本学校的实际出发,把德育工作的一般原则和基本要求与当地实际情况相结合,丰富德育的形式和内容,注意德育工作的针对性和实效。以法制建设、队伍建设和课程建设为主要内容的德育基本建设已初具框架;以“五爱”教育为主线,以日常行为规范教育为基础的思想政治和道德品质教育体系基本形成;以“四个一百”为形式的爱国主义教育活动蓬勃开展;学校、家庭、社会三结合共同育人的网络正在形成。各地各校在教育中逐步注意遵循中小学身心发展的规律和特点,把党和国家对青少年、儿童教育的要求与其自身思想的实际相结合,科学地确定各阶段德育的内容要求和相应的教育方法、手段,多形式。多渠道开展德育工作,做到“有的放矢”。今天的人们价值观有了问题,把利放在第一位。这样德就缺失了,积财丧道。过去士农工商,商是最后一位,所以社会不乱,现在,商商商商,所以扰乱了社会秩序。另外,鼓励人们消费。这样浪费那就是必然。俭以养德,所以德也就丢了。因此,现在应该大力提倡德育。特别是弟子规。学好弟子规,做好中国人。 2. 论述日本“幼小一贯学校”的产生背景、基本特点并分析对我国的启发。答:产生背景:20 世纪90 年代后期,对综合探究学习的重视和对儿童可持续发展的重视,再加上日本中小学“班级崩溃”现象的日益严重,“幼小衔接”再次受到重视。 基本特点:小学低年级教育“幼儿园化”;教师之间的深度合作受到重视;研究工作成为教育实践的有力支撑。

教育信息化在标准教学管理中的作用

教育信息化在教学管理中的作用 信息化是当今社会改革发展的大趋势。网络信息技术应用于教育及教学管理,已经成为21世纪教育发展中的一个必然趋势。我旗教育网站建立及各校校园网开通已有一段时间,这对传统的教育管理模式、教学理念都是一种新的挑战。结合我旗的教育实际,我觉得教育网站建立及校园网开通在促进教育管理、教师成长、学生学习方面起到了很大的推进作用,给教育教学管理带了了诸多便利。具体体现在以下几个方面: 一、利用教育网站加强教育行政管理部门与社会及各学校的沟通 我旗教育网站资源丰富,覆盖教育发展、党建之窗、政务公开、教育教学、教育科研、队伍建设、政策法规、教学资源等教育平台。还包含了教育动态、教师之窗、学生天地、学校展示、名师在线等许多丰富的内容,也是教育行政部门与社会各界进行沟通、增进了解的桥梁,是发布政务信息,落实政务公开的重要渠道。通过它,更多的人了解了我们的教育管理思想、最新教育动态、名师名校。二、充分利用网络的即时交互功能,实现网络交流 网络环境下多向互动的多种传输系统为信息交流创造了条件,网络是学习的平台,也是教育部门、学校、教师对外交流的重要渠道。我旗通过网络视频多次与深圳宝安区进行视频交流,把优秀的教师、新鲜的教学理念从“网”上请进来,自己也努力从“网”上走出去。通过网络把我们的教育现状、学校面貌、师生状况展现给外界,让外

界来了解我们地区的教育教学、民族风情。 三、利用教育网站实现教育全过程的具体管理 由于网络的快捷和方便,我们可以及时掌握教师和学校的相关信息,能够快速的收集整理各种数据材料,同时能够更迅速的上报和交流信息材料。我们在进行各种管理工作时,真正实现了由结果管理向过程管理转化。 四、利用校园网提高教师业务素质 教育的希望在教师。教师在教育教学中起着关键的作用。教师的发展需要一种氛围,而网络的交流给我们提供了这样的空间。我旗各校校园网开通之后,对教师们的成长产生了巨大的影响。教师们改变了备课方式,由“备教材、备教法”转变为“备教材、备教法、备学生、备媒体和网络”。教师们变得善于思考了,学会了反思和交流,他们对教育的认识,就在这样的追寻中有了深刻的变化。 综上所述,从我旗教育网站建设及校园网开通的管理作用中看到,现代教育技术已被广泛的运用到了教育教学管理及教学中,并取得了一定实效。因此,我们应该进一步深化教育教学改革,更好的开发网络应用功能,我认为我们应从以下方面努力: 一、提高师资水平,突破作秀意识 教育部门应重视网络教学。教师们必须掌握信息技术与各学科的整合,有效利用信息技术辅助和带动学科教学。并鼓励更多的人参加进来,集思广益,群策群力。真正为信息化找到切实可行的路。为了信息技术与各学科教学的顺利整合,教育部门与各校应建起网络资源

2018年教育信息化与高等教育改革(上)(试题及答案)

本次考试[教育信息化与高等教育改革(上)] 您的得分为98分

第 1 题 域名的分布情况反映了各国家互联网信息技术发展的真正水平。 第 2 题 当前我国信息基础设施不断完善,国际带宽出口显著提高。 第 3 题 我国互联网增值业全面发展,互联网公司在资本市场活跃。 第 4 题 教育信息化的发展程度和水平对于全面建设和谐社会和建设创新型国家,并最终实现中华民族伟大复兴具有极其重要的意义。 第 5 题 为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》,加快教育信息化进程,教育部组建了教育部教育信息化领导小组,袁贵仁部长亲任组长。 第 6 题 目前,我国互联网普及率并不高。 第 7 题 2006年,我国发布了《国家信息化发展战略(2006-2020)》。 第 8 题 北美洲域名占全球总域名的68.5%。 第 9 题 宽带中国战略将加快国家信息化建设进度。

第 10 题 过去二十年,国家互联网的接入骨干直联点一直是、、三个点。 第 11 题 截至2013 年 12 月,中国国际出口带宽年增长率为79.3%。 第 12 题 目前,我国互联网产业规模化发展快,用户规模持续扩大。 第 13 题 目前,我国IPV6的地址数持续提高。 第 14 题 目前,我国IPv4地址数量为3.3亿。 第 15 题 以教育信息化为龙头,带动教育现代化,实现教育的全面发展已成为我国教育事业发 展的战略选择。 第 16 题 在《教育规划纲要》落实中,基础教育信息资源的建设由中央电教馆承担。 第 17 题 在《教育规划纲要》落实中,关于物理设施的接入由教育部科技发展中心来具体负责。 第 18 题 在《教育规划纲要》落实中,关于电子政务和交易信息数据的搜集和管理,由教育部 信息中心负责。 第 19 题 我国基础教育信息化现状为基础设施薄弱,资源共享水平低,区域发展不均衡。 第 20 题 我国教育信息化的目标为,到2020年,全面完成《教育规划纲要》所提出的教育信息 化目标任务。 第 21 题 目前我国16%的小学、46%的初中、77%的高中、100%的大学建立了校园网络。 第 22 题 我国第一个下一代互联网CNGI-CERNET2主干网2004年建成开通。 第 23 题 中国教育科研网格建设取得重大进展。 第 24 题 我国将构建全国教育系统统一网络域名服务体系。 第 25 题 国家教育信息化高速网络将积极运用下一代互联网IPv6技术为教育部直属单位及各 省厅布署下一代互联网接入及应用。 第 26 题 国家教育信息化高速网络会将教育管理、教育资源、基础应用纳入其中。 第 27 题 国教育和科研计算机网是世界三大学术网之一。 第 28 题 中国教育和科研计算机网与中国教育卫星宽带多媒体传输平台覆盖全国、互联互通, 初步形成了“天地合一”的现代远程教育传输网络。 第 29 题 《教育信息化规划》提出,到2020年,信息化支撑技术队伍规模将达到教职工总数的 4%以上。 第 30 题 《教育信息化规划》提出,到2020年,我国60%高校将建立数字化科研协作支撑平台, 大学数字图书馆和数字博物馆建设进一步深入。 第 31 题 我国第一次全国信息化工作会议是在哪一年召开的? 第 32 题 《教育信息化规划》提出,到2020年,全国高校建成网络教学平台,()课程开展混 合式教学。 第 33 题 中国教育和科研计算机网(CERNET )建于()。 第 34 题 ()年9月20日:我国第一封电子成功发出。 第 35 题 2000年,党的()届五中全会把“信息化”提到了国家战略的高度。 第 36 题 2014年,成立了以()为组长的国家网络安全与信息化领导小组。 第 37 题 截止到2013年12月,全球网民数约(),普及率为38.8%。

台湾地区大学排名

台湾大学排行榜,台湾高校排名(公立前五名) 1.台湾大学 全台湾规模最大的研究型大学。台湾“教育部”资注最多社会资源的大学。现辖有台北市境内的四大校区以及溪头实验林,全校占地约达全岛陆地的百分之一。 迄今已培育出一名诺贝尔奖得主(姚期智)、为数可观的中央研究院院士,素有台湾第一学府之称。 2008年被英国《泰晤士高等教育》的世界大学排名,位列第124名 2.成功大学 成功大学(英文:National Cheng Kung University ,NCKU),为台湾顶尖大学之一,现为全台规模第二的全科性综合大学。 成大校本部由八大校区组成,另有安南校区、归仁校区及斗六校区,是全台唯一校区最集中的国立综合大学。此外,成大也是南台湾教育中心、医学中心、光电系统科技中心。 3.台湾交通大学 交通大学 (英文:National Chiao Tung University,NCTU)创校于1896年上海,最初取名为南洋公学,即今日上海交通大学。 公立交通大学共有八个学院,学生一万两千余人。 4.台湾“清华大学” 台湾数所顶尖大学之一,经常与交通大学相提并论。 目前共设有理、工、原子科学、人文社会、生命科学、电机资讯及科技管理七个学院;共有十七个学系,十九个独立研究所,占地面积105.5公顷。 著名毕业生有:梁启超,王国维,杨振宁,李政道(诺贝尔物理学奖得主),李远哲(诺贝尔化学奖得主)... 5.政治大学 政治大学于民国16年(公元1927年)创校,是一所以人文社会学科著称的学府。现有文、理、法、商、社会科学、外国语文、传播、国际事务、教育等9个学院、33个学系、2

个学士学位学程(欧洲语文学士学程、传播学院学士学位学程)、48个硕士班(含硕士学程)、32个博士班、16个硕士在职专班、5个全英语学位学程(台湾研究英语硕士学程、中国大陆研究英语硕士学程、国际经营管理英语硕士学程、国际传播英语硕士学程及亚太研究英语博士学位学程)。 台湾大学排行榜,台湾高校排名(私立前五名) 1.辅仁大学 作为21世纪以来唯一曾主动调降学杂费的台湾大专院校,辅大自2006年开始即连续获得英国《泰晤士高等教育》评为世界第500名左右的大学,总排名为全台第十,人文与艺术领域为全台第二。目前除已拥有海峡两岸最早获得AACSB认证的世界级商管学院之外,在国际化资源与医学院国考合格率方面亦持续保持全台第一。近年在总额全台第三的“奖励大学教学卓越计划”补助之下,校方已经备有促使辅大医院营收承担九成办学经费之筹划,重新设立辅大附中的计划亦在进行当中。 2.东吴大学 东吴大学于1900年在苏州由基督教监理会创建,是中国高等教育史上第一所西制大学。1951年在台湾复校,亦为台湾第一所私立大学。东吴大学一向坚守民办学府的特色,董事会立场超然,学校运作制度化。 东吴大学秉持中英文校训“养天地正气,法古今完人”与“Unto A Full-Grown Man”的精神,致力发展成一所精致、充实、优质且具前瞻性的一流“教学大学”。培养具知识、常识、见识、胆识、赏识、有创新及执行能力的社会中坚人才。 3.淡江大学 台湾淡江大学(英语:Tamkang University,TKU),简称淡江或淡大,前身为成立于1950年的淡江英语专科学校(淡江英专),该校先后开设三年制及五年制课程,为迁台后第一所私立高等教育院校;1958年改制为四年制的淡江文理学院;1980年获准升格为大学。 台湾淡江大学目前共有以教学研究为主的淡水校园(教学与研究并重)、台北校园(以服务为主的终身推广教育为重点)、及教学为主的英式全人教育的兰阳校园(2005年开始招生,以90%英语授课,并采大三学生全部出国留学的教学设计)。同时,并积极建构网络校园,以运用信息科技与因特网,进行与国内大学之远距课程交流、国外大学之在线合作计划,亦邀请国际知名大师开授远距课程与演讲,开拓淡江大学多元化的学习环境

台湾高等教育中的学生管理和培养问题浅析

台湾高等教育中的学生管理和培养问题浅析 [关键词]台湾高等教育学生管理 专业培养台湾的高等教育是在1945年台湾光复后,基于日本人建立的4所大专学校基础上逐步发展起来的。截止2021年,公立和私立大学已增加到168所。与内地的1396所高等学校相比,台湾高等院校的数目和在校人数量都比较少,但是由于台湾的高等教育受到中国传统文化和西方现代教育理念的共同影响,存在着其特殊的教育方式和体制。关于两岸高等教育宏观体制、教育改革、教学评鉴等方面的比较,已有学者进行一定的研究。笔者在此以教育工作者的角度,从高等教育的重心——学生的管理和培养方式着手谈谈台湾的高等教育。 对于高等学校的学生,在大学期间的培养和教育主要包括个人生活,思想道德及专业知识的发展三个领域。在内地的高校中,主要由学生工作的专职工作人员,辅助工作人员和专业教师共同完成。而在台湾的高等学校中,这些工作主要由教官,辅导人员和专职教师完成。之间既存在相似之处,也存在不同点。在两岸“三通”开始实施的初期,了解台湾高等教育中学生的管理和培养,从中得出借鉴和互补,有助于对内地高等教育的现状进行思考和改革。 一、台湾与大陆高等学校学生管理模式上的比较 台湾高等学校中学生的管理主要由学生事务处负责,由学务长统管。相对内地的学生管理比较自主、自由、灵活。学生事务处下面分设生活辅导组,咨询辅导组,毕业辅导组等。其基本功能与内地的学生工作处及下设的学生管理科,学生思想教育科,招生就业科等相似,但功能和职责上还是有比较明确的区别。 (一)生活辅导 台湾高等学校中学生的生活辅导包含学生的住宿管理,助学贷款申请和兵役申请等事宜。 台湾高校学生的个人生活相对自由。住宿可以选择在学校住宿和

推动信息技术与高等教育深度融合,创新人才培养模式

推动信息技术与高等教育深度融合,创新人才培养模式 高等教育信息化是促进高等教育改革创新和提高质量的有效途径,是教育信息化发展的创新前沿。进一步加强基础设施和信息资源建设,重点推进信息技术与高等教育的深度融合,促进教育内容、教学手段和方法现代化,创新人才培养、科研组织和社会服务模式,推动文化传承创新,促进高等教育质量全面提高。加强高校数字校园建设与应用。利用先进网络和信息技术,整合资源,构建先进、高效、实用的高等教育信息基础设施,开发整合各类优质教育教学资源,建立高等教育资源共建共享机制,推进高等教育精品课程、图书文献共享、教学实验平台等信息化建设。提升高校教师教育技术应用能力,推进信息技术在教学中的普遍应用。促进人才培养模式创新。加快对课程和专业的数字化改造,创新信息化教学与学习方式,提升个性化互动教学水平,创新人才培养模式,提高人才培养质量。加速信息化环境下科学研究与拔尖创新人才培养的融合,推动最新科研成果转化为优质教育教学资源,创新拔尖学生培养模式。推动学科工具和平台的广泛应用,培养学生自主学习、自主管理、自主服务的意识与能力。创新对口支援西部地区高校工作模式,鼓励东西部高校共建共享优质教学和科研资源。促进高校科研水平提升。建设知识开放共享环境,促进高校与科研院所、企业共享科技教育资源,推动高校知识创新。构建数字化科研协作支撑平台,

推进研究实验基地、大型科学仪器设备、自然科技资源、科学数据、科学文献共享,支持跨学科、跨领域、跨地区的协同创新。不断提高教师、科研人员利用信息技术开展科研的能力,推动高校创新科研组织模式和机制,完善高等教育科技创新体系,引领信息时代科技创新。增强高校社会服务与文化传承能力。积极利用信息化手段,推进产学研用结合,加快科研成果转化,提高高校服务经济社会发展的能力。依托信息技术,面向社会公众开展学科教育、科普教育和人文教育,提高公众科学素质和人文素质。构建高校网上虚拟社区,广泛进行思想与文化交流,创新、发展先进文化。开发国际汉语教学和文化宣传优质数字教育资源,支持中文教育国际化及跨文化教育交流,推动网络孔子学院建设,积极传播中华民族优秀文化。(——摘编自教育部《教育信息化十年发展规划(2020-2020年)》)

浅谈高等教育改革与人才培养论文

浅谈高等教育改革与人才培养 新中国成立以来,特别是改革开放以来的发展积淀,我国高等教育在世纪之交经历了具有里程碑意义的历史性跨越:从精英教育进入大众化教育阶段。这个转变不仅圆了千万个家庭的“大学梦”,也使我国高等教育的培养规模和水平跃上了一个新台阶,我国已经成为高校在校生人数居世界首位的高等教育大国。 作为高等教育来说,随着其发展速度不断加快,水平越来越高,高等教育的分工必然越来越细,分层越来越明确,不同类型的高等院校都以追求和发展自身的特色为荣。特别是在美国,有名闻全球的哈佛、耶鲁这样的常春藤名校或是一些名声稍逊的州立大学。由于它们各自明确了自身在整个高等教育分层中的地位和作用,所以能够根据自身的情况尽可能地展示自身的特色。各高校对自身特色的不懈追求,恰恰体现了全美高等教育的特色,那就是趋异性越来越强。反过来,这种分层又进一步促进了高等教育的发展。着名高等教育学家克尔十分中肯地指出:各高校都应该根据自身条件来发展,“模仿将是毁灭性的”。可以说,随着高等教育的发展,分层将越来越细,不同高校有必要根据自身特点定位于某个层次并尽显自身特色,形成百花齐放的高等教育格局,这也许是美国高等教育对我们的重要启示。 新中国成立伊始,由于专业技术人才严重短缺,我国高等教育仿照前苏联高等教育模式,细化专业,大力加强专业人才培养,适应了当时国民经济和社会主义建设的需要。进入90年代后,我国则以西方(主要是美国)高等教育模式为蓝

本来设计中国的高等教育。学习先进的高等教育理念是提高自身水平的大趋势。学习是深入领会其内涵和实质,并结合我们的具体国情来发展具有中国特色的高等教育的前提。然而,我们现在却常常不顾国情、校情去竭力追赶世界一流高校。由于政府主导了高校自身的定位,导致资源配置严重不平衡,政府在资金投入上出现了多者越多、少者越少的“马太效应”。相应地,社会公共资源的配置也出现严重倾斜,各高校只有“力争上游”,才能获得更多的资源配置。 高校应与社会发展相衔接,否则高等教育的人才培养不能适应社会发展需求,导致数量的增长无助于发展。高等学校的教学管理模式和管理体制直接制约着人才培养模式,要改变人才培养模式,首先应当从改革学校的教学管理模式和管理体制入手。比如说实行学分制,学分制是适应现代市场经济的教学管理模式,它致力于培养具有自觉主体意识的、高素质“适应型的”创新人才和复合型人才。实行学分制可以使学生在选学规定课程的基础上,获得规定的学分,进入更高层的学习阶段,对修满学分的优秀学生可以提前毕业,有利于快出人才,提高学生在校期间的学习效率。为了给学生更多的时间、精力来自由选择课程,拓展其自由发展空间,极大地发挥主观能动性,在教学培养计划中应增加选修课的比重,压缩必修课。同时可实行文、理科的相互渗透,理工结合、专业交叉,打破专业壁垒,这样可以培养学生的综合思维能力,解决社会与自然结合较密切的综合性问题的能力。加强学生应用实践能力的培养,对学生的考核应把考核知识和考核能力结合起来,全面衡量学生的能力。引导学生广泛地参与教学改革,注重学习知识的方法和能力的提高,注重参加各种科研活动,学会运用所学知识参加社会实践,有意识地培养理论联系实际的能力、自学和科研的能力、独立工作和社会

信息化给教学带来的变革(1)

信息化教育给教学带来的变革 单位: 姓名:

摘要: 进入21世纪,社会飞速发展,信息技术对教育发展具有革命性影响,教育改革和发展正面临着明所未有的机遇与挑战。以教育信息化带动教育现代化,促进教育的创新与变革,教育信息化充分发挥现代信息技术优势,信息技术与教育的全面深度融合,在提高教育质量,推动教育理念的变革和培养创新人才等方面具有重要作用。 关键词: 教育信息化教育变革师生关系转型

随着社会的飞速发展,信息技术也得到了空前提高,从近些年来全国教育工作会议的召开,到教育部推出了“面向21世纪教育振兴”行动计划,再到各地蓬勃发展、如火如荼的教育信息化热潮,教育信息化建设已成为当今教育,特别是素质教育、创新教育中的发展趋势。 因此“什么是教育信息化?教育信息化与教育改革又存在这怎样的关系?教育信息化会对教学带来怎样的变革?……”这些都是我们中国教育者应该认真思考和面对的问题。下面我们来依次看看 一、教育信息化的概念 教育信息化的概念是在20世纪90年代伴随着信息高速公路的兴建而提出来的。美国克林顿政府于1993年9月正式提出建设“国家信息基础设施”(National Information Infrastructure,简称NII),俗称“信息高速公路”(Information superhighway)的计划,其核心是发展以Internet为核心的综合化信息服务体系和推进信息技术在社会各领域的广泛应用,特别是把信息技术在教育中应用作为实施面向21世纪教育改革的重要途径。美国的这一举动引起世界各国的积极反应,许多国家的政府相继制定了推进本国教育信息化的计划。

台湾地区的高等教育现状

台湾地区的高等教育现状 课程名称:台湾学习见闻 指导教师:X X X 学号:xxxxxxxxx 姓名:X X X

内容摘要:台湾现代意义上的高等教育起步较晚,国民党败退台湾后,通过对一系列现有高等学校的的改革以及相继建立数量众多的高等院校,使台湾高等教育初具规模。九十年代以来,由于台湾教育政策的大幅调整与开放,进一步促使了台湾高等教育的发展,使台湾形成了数量众多、门类齐全、分布合理的高等教育体系。而台湾高等教育的体制,也有许多我们需要学习的地方。 关键词:台湾;高等教育;改革发展 台湾高等教育最早可以追溯到17世纪的“太学”。现代意义上的高等教育则始于日本统治时期。1946年,日本殖民政府在台湾设立1所帝国大学及3所独立学院,当时高等教育学生近3000人,教师60余人。到国民党统治时期,台湾高等教育才真正开始获得发展。 一、台湾高等教育的发展 国民党败退台湾后,日本人建立的一些大学经过改制得到发展,大陆一些知名大学如清华大学、交通大学与中央大学等也在台相继复校,同时新建了不少高等学校,使台湾的高等教育得以发展。到1988年,台湾有39年大学和独立学院,其中有13所综合大学,6所理工科学院,6所医学院与12所师范学校,1所艺术学院与1所体育学院。90年代以来,由于教育政策的大幅调整与开放,台湾许多专科技术学校改制为大学或学院,使得台湾的高等教育迅速发展。 二、台湾高等院校概况 目前高等教育分为专科学校、独立学院及大学与院校研究所。正规高等学校的学制一般为4年,但师范、法律和建筑系为5年,医学系为6-7年。高等院校研究所招收硕士与博士研究生。专科以上学校大部分设有夜间部,学生以在职青年为主,学习年限较日间部多一年。日间与夜间部均采用学分制。到2000年学年度,台湾有大学53所,独立学院74所,专科学校23所,合计150所,其中,公立院校53所,私立院校97所,3925个科系;在校学生10.9万人,教师4.3万人;研究所达到1410个。 三、台湾高等教育的调整与改革

2018年教育信息化与高等教育改革(下)(试题及答案)

本次考试[教育信息化与高等教育改革(下)] 您的得分为96分

第 1 题 尽管人类的历史写的是帝王将相史或战争史,但人类文明发展的历史实际上是一部科学和技术发展史。 第 2 题 互联网是一场无硝烟的国家主权争夺战,而且日趋激烈。 第 3 题 互联网时代是一个新闻真正自由的时代。 第 4 题 大规模开放在线课程,可以有力推动知识传承类的学习。 第 5 题 MOOC 是互联网与教育的融合,是经过多年摸索出来的一个模式。 第 6 题 网络公开课的形式之一是可汗学院。 第 7 题 MOOC 改变了传统学校传授知识的模式,提供了一种全新的知识传播和学习方式,在教育观念、教育体制、教学方式等方面都有着深刻影响。 第 8 题 清华大学在2013年10月份推出了“学堂在线”。 第 9 题 大学作为文明社会中最重要的组织机构,保持了较高的社会地位,而且经久不衰。

第 10 题 人与动物的主要区别为人类会使用工具、会思考。 第 11 题 人类历史上几乎所有的发明都是解决体力的问题、知觉的问题、是感官的延伸、四肢 的延伸。 第 12 题 互联网能搜索、会联想、可思考,互联网的发明是人类智慧的延伸。 第 13 题 人类文明进步的根本动力是技术发展驱动。 第 14 题 李志民主任指出,互联网实际上已经成为国家主权的第五空间。 第 15 题 互联网精神指的是合作共赢、共建共享。 第 16 题 互联网有一些本质的规律,譬如说无穷大和无穷小。 第 17 题 教育对国家的作用:可以提高全民族素质,为国家建设的人力资源提供保障,提高国 家竞争力。 第 18 题 教育和学习是同一概念的不同角度表述:教育是知识传播过程;形式多样,且受技术 影响。 第 19 题 知识传承类的学习包括文字、历史、文学、数学、逻辑、运筹等。 第 20 题 文明发展类的学习包括科学探索知识、工程技术、哲学、生命科学、行为科学等。 第 21 题 每一次新的技术发明,总会带来教育工作的应用和兴奋。 第 22 题 未来大学的功能包括知识探索、知识验证、考试认证。 第 23 题 网络公开课主要靠协议保证,视频可以免费下载,但不能用作商业目的。 第 24 题 我国教育部2003年启动精品课程建设,鼓励上网开放。 第 25 题 MOOC 的大规模、开放和在线的特点,为自主学习者提供了方便灵活的学习机会和广阔 的空间。 第 26 题 MOOC 不需学籍,只要按要求注册后就可以使用大规模开放式网络课程 ,也没有课程 人数限制。 第 27 题 MOOC 现在比较成规模的三大平台是Coursera 、Udacity 、edX 。 第 28 题 斯坦福大学校长将MOOC 的发展比作教育史上“一场数字海啸”。 第 29 题 edX :由MIT 与哈佛大学联合于2012年5月推出的非盈利性网站。 第 30 题 国家政策、标准、考评、证书认定,企业用人标准,是MOOC 在中国发展的六个条件之 一。 第 31 题 帮助人类实现对知识和精神生活的追求,指的是互联网发展的()阶段。 第 32 题 服务于人类就业和事业发展,指的是互联网发展的()阶段。 第 33 题 为人类物质生活需求提供方便,指的是互联网发展的()阶段。 第 34 题 解决人类知情权的平等,指的是互联网发展的()阶段。 第 35 题 ()包括文字、历史、文学、数学、逻辑、运筹等。 第 36 题 大规模开放在线课程()年在美国兴起的。 第 37 题 2001年()大学开放教育资源。 第 38 题 ()年2月,Coursera 旗下5门网络课程学分获美国教育委员会的官方认可。 第 39 题 我国五所交大推出EWANT 平台,课程于()年8月18日发布。

新时代中国高等教育的改革与发展

新时代中国高等教育的改革与发展 高等教育发展水平是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。办好高等教育,事关国家发展,事关民族未来。党的十九大报告指出“加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展”,这是党和国家在中国特色社会主义进入新时代的关键时期,对高等教育提出的新要求。今年政府工作报告又提出“发展公平而有质量的教育”,特别强调“以经济社会发展需要为导向,优化高等教育结构,加快‘双一流’建设,支持中西部建设有特色、高水平的大学”。这是新时代高等教育发展新的动员令,是高等教育最紧迫的战略任务。 从规模到质量,中国高等教育进入了新的发展阶段,高等教育结构也更加科学合理。但是,在规模不断扩大的同时,也面临着不能完全适应经济社会发展需要、结构不够合理、东中西部区域发展水平不平衡的矛盾。 党的十八大以来,党和国家持续推进教育领域改革,谋篇布局高等教育发展,取得了历史性成就,发生历史性变革。党和国家把教育摆在优先发展的战略地位,加大高等教育投入,中国高等教育体系更趋完备,教育公平迈出重大步伐,综合改革纵深推进,人才培养质量和科学研究水平稳步提升,为经济社会发展提供了重要支撑,从规模、结构、质量方面都有了明显提高。 高等教育规模持续扩大,体系逐步健全。去年,中国高校数量已达2914所,高等教育在学总规模达到3699万人,居世界第一,占全球规模的1/5。高等教育毛入学率达到42.7%,比2012年提高12.7个百分点,已提前实现《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中确定的40%的目标。 高等教育体系进一步健全,博士培养规模稳步发展,专业学位研究生教育加快发展,硕士专业学位研究生在招生总数中占比不断攀升,博士专业学位研究生