尿液的形成教学设计

课题:尿液形成和排出(第一课时)

----尿液的形成

一、教学目标:

1、泌尿系统的组成

2、肾脏的结构、功能

3、理解尿液形成过程

4、学会看尿液报告单

二、教学重点:

1、尿液的形成过程

三、教学难点:

1、肾脏与肾单位的结构和功能关系

2、尿液的形成过程

四、教学过程:

(一)导入:

(二)自主学习

1、尿液的形成依赖哪个系统?

2、泌尿系统有哪些器官组成?其中主要器官是?

3、肾脏位置?数量?颜色?形状?结构组成?

4、肾单位有哪些部分组成?

5、肾脏与肾单位的包含关系?

6、肾脏功能?肾单位功能?

7、血液、原尿、尿液联系?

(三)合作探究

1、结合尿液形成过程分析血液、原尿、尿液成分的区别?

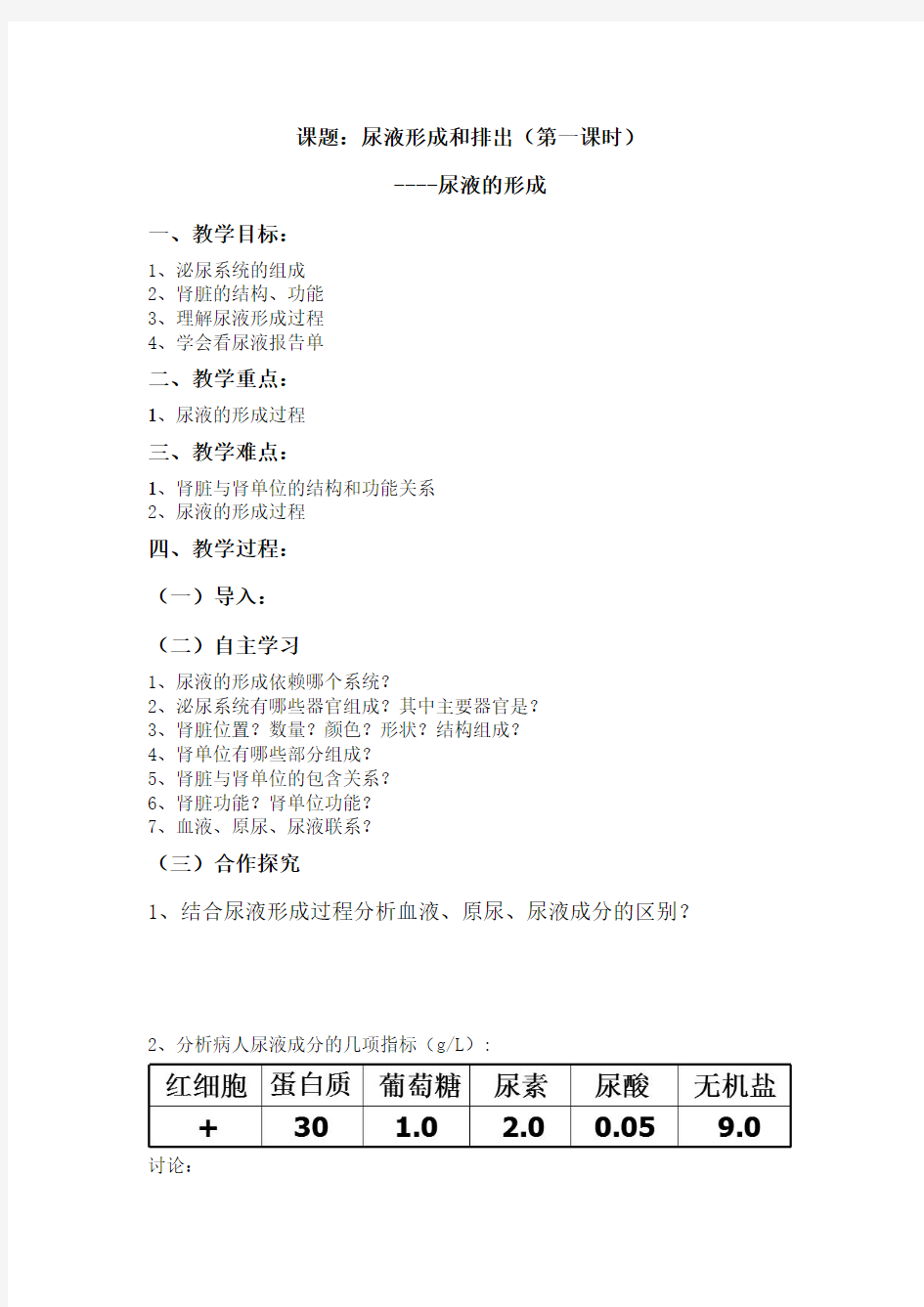

2、分析病人尿液成分的几项指标(g/L):

讨论:

(1)、与正常人比较,这个病人尿液中的哪些指标是不正常的?

(2)、推测这个病人的肾脏哪些结构出现了问题。

(四)小结

1、泌尿系统的组成

2、肾脏的结构、功能

3、尿液在肾单位形成过程

4、会看尿液报告单

(五)课堂练习巩固

1、如图是人体泌尿系统结构示意图.请根据各器官的功能描述,写出相应器官名称.

2、如图是肾单位结构模式图,其中具有重吸收作用的部位是()。

3、如图是尿的形成过程示意图:

(1)图中④是;③是。

(2)③中的液体是,经作用形

成的。

(3)⑤中的液体是。经图中⑤肾小管的

作用,将大部分的水、部分无机盐和全部的吸收回

血液形成的。

4、从肾小球、肾小囊和肾小管流出的液体分别是()

A.原尿、原尿、尿液B.血液、原尿、尿液

C.血液、尿液、尿液D.原尿、血液、尿液

5、正常情况下血浆、原尿、尿液中都会含有的物质是()

①蛋白质②葡萄糖③尿素④水⑤无机盐

A、①②③

B、②③④

C、③④⑤

D、②④⑤

6、某人的血浆、原尿、尿液成分比较如表(单位:g/100mL),根据样液的成分判断A,B,C三样液分别是()

成分水蛋白质葡萄糖无机盐尿素

A样液99 0.00 0.10 0.72 0.03

B样液95 0.00 0.00 1.50 2.00

C样液90 7.00 0.10 0.72 0.03

A.原尿、尿液、血浆B.原尿、血浆、尿液

C.尿液、原尿、血浆D.血浆、原尿、尿液

7、如图是正常人肾小管内某种物质的含量变化曲线示意图,该物质是

()

A.尿素 B. 无机盐C.葡萄糖D.水

8、尿液与原尿相比,一般不含葡萄糖,这是由于()

A.肾小球的过滤作用B.肾小管的重吸收作用

C.膀胱的储存D.输尿管的输送

9、肾炎病人的尿液中,若发现有红细胞和蛋白质,则发生病变的部位可能是( )

A、肾单位

B、肾小球

C、肾小囊

D、肾小管

10、农民将人尿收集起来,加水后浇在菜地里,能加快菜苗的生长。原因是正常尿液的成分中含有()

A.尿素

B.水

C.蛋白质

D.葡萄糖

(六)课后作业

《尿的形成和排出》说课稿

人教版七年级生物下册 <<人体废物的排出>> 尊敬的各位评委老师: 大家好,我说课的内容是人教版七年级生物下册第五章《热体废物的排出》。 我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学模式、教学方法、教学设计和板书设计七个环节一一介绍。 一、说教材 教材是教学的载体,把握教材特点、理清知识脉络是胜任教学的前提。首先让我们一起走进本册教材。 单元高度看教材: 本册教材学习了《生物圈中的人》这一单元。《生物圈中的人》贯彻了以人与生物圈为主线构建框架体系的思路,由七章组成,分别从消化系统、呼吸系统、循环系统、泌尿系统、神经系统以及生殖和内分泌系统各个方面来介绍人体的各项生理活动,其中本节课就是介绍的人体的泌尿系统。泌尿系统在学习了生殖、消化、呼吸、循环系统之后的内容,在本册书中是教学的重难点之一,与前面的各个系统之间紧密联系。并承接后面将要学习的《人体的生命活动的调节》,因而起到承上启下的作用。这样安排不仅有利于将人体新陈代谢的相关知识贯穿起来掌握。有利于学生对人体有一个从外到内,从整体到局部的认识,从而更好的帮助学生理解“人体是一个统一的整体”的生物学基本观点。 二、说学情 教材是学习的载体,学生才是学习的主体。透彻分析学情,是进行有效教学的有力保障。 在知识上,学生已经能够描述各个系统的组成,并能够概述营养物质的消化和吸收,以及血液循环的途径。 能力方面:学生已经具备一定的识图和资料分析能力。 情感方面:学生能够认同生物体的结构与功能相适应的这一生物学观点。 三、说目标 把握课标看教学目标: 综合考虑学生发展的需要、社会需求和生物科学发展三个方面,初中生物将学习10个一级主题。通过对十个主题的学习,要求学生能够在生物学的基础知识,基本技能、探究能力,科学态度以及情感认识等方面得到发展。

尿液的形成与排出教案精编版

第2节尿的形成与排出 赵慧慧4月13日77班第一节 教学目标 1.认知目标 (1)描述人体泌尿系统的组成 (2)概述尿液的形成与排出过程 2.能力目标 (1)通过学习泌尿系统的组成,提高观察能力和思维能力 (2)结合生活实际分析,提高运用所学知识解决日常问题的能力 3.情感价值观 通过对泌尿系统卫生知识的学习,提高自身的保健能力,养成良好的卫生习惯教学重点 1.肾脏的结构 2.尿液形成的过程 教学难点 1.肾单位的结构与尿液形成的关系 2.尿液形成过程中物质的变化 教学方法:启发式教学法、直观教学法 教学课时;1课时 教学过程 (一)复习巩固 人体产生的代谢废物有哪些种类?什么叫排泄? (二)导入 我们刚刚复习了人体的代谢废物的种类,在人体内,少部分的代谢废物形成汗液通过皮肤排出,而大量的水、无机盐和尿素是通过什么排出的呢?同学们对泌尿系统了解么,在泌尿系统中尿液又是如何形成的呢?今天这节课我们共同来学习这些知识

(三)讲解新课 1.学生观察图片P60图11-2,尝试说出人体泌尿系统的组成以及各自的作用,教师总结 (肾脏:形成尿液输尿管;输送尿液膀胱:储存尿液尿道:排出尿液) 2.结合各器官的作用,讲解泌尿系统的主要器官----肾脏 3.学生阅读观察课本62页,思考下列问题 (1)肾脏由什么构成 (2)每个部位之间有什么联系 教师讲解总结并板书 肾脏1.是泌尿系统的主要器官 2.由肾单位构成 3.肾单位肾小体肾小球 肾小囊 肾小管 过度:我们了解了肾脏的具体构成,那么在肾脏中是如何形成尿液的呢?各组成部分起到什么作用呢? 4.教师画图讲解尿液形成的过程,并讲解肾单位中的组成部分在尿液形成中分别起到的作用 A.肾小球(过滤作用)----形成原尿 B 肾小管(重吸收作用)--形成尿液 学生思考: (1)一个健康的成年人每天形成原尿150L,而排出的尿液只有1.5L的原因(2)某同学去尿检,医生发现他的尿液中有红色物质,请问该同学发生的病变位置在哪?若尿中有糖,说明哪个结构可能出现问题? 过度:通过以前知识的学习,我们都知道人要时刻进行新陈代谢,血液要循环流动,由此可知尿液也是时刻在形成,而我们为什么一段时间后才想去厕所呢? 5.学生议论后回答,教师总结并补充饮水和排尿的好处 (膀胱可以暂时储存尿液)

尿的形成和排出教学设计

走近尿毒症患者,关注我们的肾脏 ——《尿的形成和排出》教学设计教材版本及年级册次:人教版七年级下册 课题名称:《尿的形成和排出》 教材分析:生物科学与我们每个人的生命生活都息息相关,我们生物课就应该养成学生健康的生活习惯,培养生存技能,从中体验到学习的快乐。 尿的形成和排出是人体重要的生理活动,是排泄废物的主要途径。本节教学是对消化、血液循环、呼吸等知识的巩固与延伸,又为环境保护等内容打下伏笔。 尿的形成和排出这节课与生活实际密切相关,(如:尿毒症、肾功能衰竭);本节有较多的图片和表格资料。因此设计本课时力求生活化、直观化、问题化、情感化。采用情景探究的教学模式:创设情境---探索新知---整合提升---应用拓展提高。 教学目标: 1了解泌尿系统的组成,描述尿的形成和排出过程。 2通过资料分析,培养学生的分析理解和科学推测能力,通过讨论、设计活动培养学生的合作、创新能力。 3使学生建立“肾脏的结构和功能相适应”的观点,形成健康的生活理念。 教学重点:描述肾单位的结构,理解尿的形成过程(肾小球的过滤作用和肾小管的重吸收作用) 教学难点:肾脏的结构与功能之间的关系 教学准备:长颈漏斗若干、滤纸、粗细不同的红蓝线、尿的形成动画、新鲜猪肾、挂图。 教学过程: 一:创设情境,激情导课 开场播放尿毒症录像,让学生了解尿毒症是病人因肾脏功能衰竭而不能排尿造成的,给病人带来无限的痛苦,然后让学生议论、交流:“患者下肢水肿、食欲不振、皮肤溃疡……患者很痛苦,需要做血液透析,可以做肾脏移植……”通过这一环节激起了学生的怜悯同情心,顺势引导学生要积极探索相关知识,学会关爱他人。 二:探索新知 (1)对照模型自学基础知识 泌尿系统的组成和功能,学生完全可以自学完成,教师出示模型检测学生学习情况,并设计如下问题讨论|:1泌尿系统有哪些器官组成?各器官有什么作用?输尿管和哪些结构相连?2注意观察肾动脉和肾静脉以及肾的颜色,想象一下肾脏里血管的分布情况是怎样的?血液怎样进出肾脏的?3想一想尿液的形成与血液循环有没有关系?通过讨论初步认识尿的形成并不是孤立完成的,而与血液循环密不可分的。 (2)观察感知肾脏宏观结构 到底尿的形成器官——肾是怎样的?各小组进行观察解剖肾脏:可以用手摸,也可以用鼻子闻一闻,发现肾脏有股尿臊味,最后把肾切成两半,认识肾是空心的、、、、、、对学生的表现给予鼓励,然后在这种高涨的学习氛围中发现肾脏的宏观结构包括:肾皮质、肾髓质、肾盂。 (3)学做合一突破重点——肾单位结构 肾单位是形成尿的基本单位,只有在充分明确其结构才能进一步深入理解尿形成的过程,

七年级生物下册:《尿的形成和排出》说课(济南版)

七年级生物下册:《尿的形成和排出》说课(济南版) 一、教学目标、教学重点、难点: 关于尿的形成和排出,不要求学生掌握过多的有关肾脏形态结构方面的生理名词和概念,主要是通过观察与思考和资料分析,引导学生了解泌尿系统的组成,理解尿液形成的大致过程,并形成人体结构与生理功能相互适应的基本观点。由此可知本节课的教学目标: 1、描述人体泌尿系统的组成,概述尿的形成和排出过程。 2、通过资料分析、观察与思考、讨论等学生自主学习,培养科学推测、科学思维能力以及交流与合作的能力。 3、形成人体结构与生理功能相互适应的观点。 本节课的教学重点、难点为: 尿的形成过程。 二、重点的突出与难点的突破: 创设情景,导入新课 由“你知道人体的生命活动过程中会产生哪些废物吗?”这一学生不难回答的问题开始,引导学生运用分类的方法对这些废物进行分类,自然导出“排泄”与“排遗”的概念及区别。由一句话:人体的“排遗”过程在前面的消化系统中已详细了解,本课来了解人体的排泄过程切入课题。以提问:人体排泄的废物主要是以尿的形式通过泌尿系统来完成,泌尿系统有哪些组成? 进入“泌尿系统组成”的教学: 学生观察“泌尿系统组成图”,同时观察老师提供的泌尿系统模型,能比较容易地描述泌尿系统的组成及各组成结构的功能。再小组合作学习81页讨论题,对泌尿系统进一步研究得出尿的形成与血液循环有密切关系的结论。提问:肾是形成尿液的器官,尿液在肾中是怎样形成的呢? 开始“尿的形成过程”教学: 尿的形成主要与肾单位有关,肾单位是个非常微观的结构,以学生的生活经验对这一结构不可能有任何了解,而且对每个肾脏包括大约100万个肾单位的理解也需要学生发挥想象,教材中有“肾的内部结构示意图”,此图的作用是帮助理解以上难点的,教学中我充分利用好这张图。

尿液的形成与排出教案

尿液的形成与排出教案集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

第2节尿的形成与排出 赵慧慧 4月13日 77班第一节 教学目标 1.认知目标 (1)描述人体泌尿系统的组成 (2)概述尿液的形成与排出过程 2.能力目标 (1)通过学习泌尿系统的组成,提高观察能力和思维能力 (2)结合生活实际分析,提高运用所学知识解决日常问题的能力 3.情感价值观 通过对泌尿系统卫生知识的学习,提高自身的保健能力,养成良好的卫生习惯 教学重点 1.肾脏的结构 2.尿液形成的过程 教学难点 1.肾单位的结构与尿液形成的关系 2.尿液形成过程中物质的变化 教学方法:启发式教学法、直观教学法 教学课时;1课时 教学过程

(一)复习巩固 人体产生的代谢废物有哪些种类?什么叫排泄? (二)导入 我们刚刚复习了人体的代谢废物的种类,在人体内,少部分的代谢废物形成汗液通过皮肤排出,而大量的水、无机盐和尿素是通过什么排出的呢?同学们对泌尿系统了解么,在泌尿系统中尿液又是如何形成的呢?今天这节课我们共同来学习这些知识 (三)讲解新课 1.学生观察图片P60图11-2,尝试说出人体泌尿系统的组成以及各自的作用,教师总结 (肾脏:形成尿液输尿管;输送尿液膀胱:储存尿液尿道:排出尿液) 2.结合各器官的作用,讲解泌尿系统的主要器官----肾脏 3.学生阅读观察课本62页,思考下列问题 (1)肾脏由什么构成 (2)每个部位之间有什么联系 教师讲解总结并板书 肾脏 1.是泌尿系统的主要器官 2.由肾单位构成 3.肾单位肾小体肾小球 肾小囊 肾小管

七年级生物下册 尿液的形成与排出教案 北师大版

尿的形成与排出 教学目标: 1、认知目标 (1)描述人体泌尿系统的组成。 2、能力目标 (1),通过学习泌尿系统的组成培养学生的观察能力和思维能力。 3、情感、态度与价值观目标 (1、通过肾单位结构和功能的学习,形成人体结构和功能相互适应的观点。 教学重点: 1、肾脏的结构 教学难点: 1、肾单位的结构与尿液形成的关系。 课前准备:挂图、道器(气球一个,红毛线,吸管) 教学过程: 引入:我们上一节课学习了代谢废物的排出,那代谢废物的排出有哪些途径? [学生]:通过呼吸系统、泌尿系统、皮肤等器官将代谢废物排出 [老师]:我们可以通过这三种途径把体内的代谢废物排出到体外,前面我们也学习了呼吸系统的有关知识内容,这节课我们来学习泌尿系统有关的内容。 [提问]:同学们知道尿液是从哪里产生形成的吗?然而尿液的排出需要经过哪些器官?请同学们带着这两个问题去看书,并找出相应的答案。(3—5分钟) [老师]:些时板书标题及板出“泌尿系统的组成”。 [提问]:尿液是从哪里产生形成的? [学生]:肾脏 [再问]:那尿液排出需要经过哪些器官呢? [学生]:输尿管,膀胱,尿道 [老师]:回答得非常好,肾脏是形成尿液的场所,而尿液的排出需要经过输尿管,膀胱,尿道这几个器官,从尿液的形成到排出所能组成的一个系统,统称为泌尿系统。 [互动]:现在请同学们看课本60页中的图,图中的肾在什么位置,什么颜色? [学生]:在肚子里,是红色的 [老师]:肾在我们腹腔后壁、脊柱两侧,是红褐色的。 [老师]:说完肾脏,我们看挂图,输尿管在哪里,有多少条? [学生]:有两条黄色的东西 [老师]:很好,这两条细长的黄色小管就是输尿管了,上连接肾脏,下面边接什么?[学生]膀胱 [老师]:膀胱,我们的膀胱在小腹下,是个囊状物。我们用书面语把它称为膀胱,那么生活中我们把猪的膀胱叫做什么? [学生]:??猪小肚 [老师]:对啦,我们把猪的膀胱叫做猪小肚。那膀胱上接输尿管,下面接什么? [学生]:尿道 [老师]:尿道是有男女之分的,女的尿道约只有2.5—5厘米,所以女生要特别注意自己的个人卫生了;男的尿道约有20厘米。 [提问]:介绍了整个泌尿系统,那同学们知不知道它们各自的功能?(如果此时没同学回

尿的形成和排出教学设计教案

尿的形成和排出教学设 计教案 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

《尿的形成和排出》说课教案 常州市翠竹中学李红霞 一|、教学目标、教学重点、难点: 关于尿的形成和排出,不要求学生掌握过多的有关肾脏形态结构方面的生理名词和概念,主要是通过观察与思考和资料分析,引导学生了解泌尿系统的组成,理解尿液形成的大致过程,并形成人体结构与生理功能相互适应的基本观点。由此可知本节课的教学目标: 1、描述人体泌尿系统的组成,概述尿的形成和排出过程。 2、通过资料分析、观察与思考、讨论等学生自主学习,培养科学推测、科学思维能力以及交流与合作的能力。 3、形成人体结构与生理功能相互适应的观点。 本节课的教学重点、难点为: 尿的形成过程。 二、重点的突出与难点的突破: 创设情景,导入新课 由“你知道人体的生命活动过程中会产生哪些废物吗”这一学生不难回答的问题开始,引导学生运用分类的方法对这些废物进行分类,自然导出“排泄”与“排遗”的概念及区别。由一句话:人体的“排遗”过程在前面的消化系统中已详细了解,本课来了解人体的排泄过程切入课题。以提问:人体排泄的废物主要是以尿的形式通过泌尿系统来完成,泌尿系统有哪些组成进入“泌尿系统组成”的教学: 学生观察“泌尿系统组成图”,同时观察老师提供的泌尿系统模型,能比较容易地描述泌尿系统的组成及各组成结构的功能。再小组合作学习81页讨论题,对泌尿系统进一步研究得出尿的形成与血液循环有密切关系的结论。提问:肾是形成尿液的器官,尿液在肾中是怎样形成的呢 开始“尿的形成过程”教学: 尿的形成主要与肾单位有关,肾单位是个非常微观的结构,以学生的生活经验对这一结构不可能有任何了解,而且对每个肾脏包括大约100万个肾单位的理解也需要学生发挥想象,教材中有“肾的内部结构示意图”,此图的作用是帮助理解以上难点的,教学中我充分利用好这张图。 设计[看:说“发现”的话]教学环节,引导学生认真阅读教材中相关文字,结合观察图片,仔细理解文字和图片的内在含义,要求学生说出自己的发现。通过这一环节培养学生独立观察习惯,学习观察方法。学生将明确:1、肾单位由肾小球、肾小囊和肾小管组成。2、没有过滤的血经过肾单位后变化为尿

(七年级生物教案)人体尿液的形成与排出

人体尿液的形成与排出 七年级生物教案 ●一、导入新课的设计 通过回忆“血液”的组成和血浆的功能之一是运输代谢废物等,由人体产生的废物等必须得及时地排出体引入第五章“人体内废物的排出”;接着由学生总结出人体在生命活动中产生的废物种类,由我讲解排泄和排遗的概念;再由排泄主要是以尿的形式进行的来引入第一节“尿的形成和排出”。这样的导入顺其自然,合情合理。 ●二、新课教学的设计 1.制作flash动画“进入肾脏的三管液体的流动”及视频资料“肾的结构等”,引导学生从中获取与肾脏相关的知识。由flash动画“进入肾脏的三管液体的流动”作出推想:⑴肾脏是形成尿的器官⑵尿液的形成与血液循环有关系 2.将课本中的资料分析分解为三分资料,引导学生循序渐进地去分析问题、发现问题、作出假想、得出结论等。在其中培养学生的分析问题的能力、抽象思维的能力等。这是突破本节难点的策略之一。 3.制作flash动画演示尿液形成的两个过程“过滤与重吸收”,由此将抽象的问题具体化、形象化,这是突本节难点的策略之二。 4.教学内容的顺序更动为:先讲尿液的形成,再讲尿液的排出,再总结出泌尿系统的组成。目的是合理安排时间,让学生更多的时间获取信息,更多的时间去分析数据,以便突出重点,突破难点。 ●三、巩固练习和布置作业的设计 由于本节内容量大,学生自始到终都处在教师的引领下积极地主动地思考问题、分析问题和解决问题的状态,实际用于练习的时间不多,故此环节我将之设为由学生对照板书进行小结,教师则用彩色笔勾出重点的方式,然幻灯片显示两道思考题供学生课后思考。所设计的思考题,其中一道为理论联系实际的题(见幻灯片7),另一道为拓展练习题(见幻灯片8),要求学生能够灵活地将本节知识与上一章血液循环的内容联系起来。 [教学理念] 采用认知发现说的问题解决法进行教学。即创设一个个问题情境引导学生发现问题、提出问题、作出假设或推想,从而使学生积极主动地接受信息,最大限度地发展学生的智能。在这种方式下学生的学习过程是主动的建构新认知结构的过程,学生不是知识的被动接受者,新的认知结构是在原有认知结构基础上,并将新旧知识相联系而建构起来的。学生的学习属于接受式

尿液的形成和排出习题

第一节尿液的形成和排出 习题 一、选一选 1.下列各项中,不属于人体产生的代谢废物的是( ) A .二氧化碳 B ?尿素 C ?氧气 D ?多余的水与无机盐 2.人体血液中的一些组成成分,如尿素,在经过肾小球形成原尿的过程中, 要穿过几层管壁?( ) A ? 1 层 B . 2层 C.3 层 D.4 层 3.由血液形成尿液的过程正确的是( ) A .血液-肾小球-肾小囊-肾小管-尿液 B ?血液-肾小囊-肾小球-肾小管-尿液 C ?血液-肾小管-肾小球-肾小囊-尿液 D ?血液-肾小球-肾小管-肾小囊-尿液 4.下列有关肾小球的说法中,不正确的是( ) A .肾小球是个血管球 B .肾小球是由入球小动脉分出的毛细血管缠绕而成的 C .肾小球毛细血管汇集成出球小动脉 D?肾小球与肾小管相通 5.某肾病患者的尿量比正常人增大数倍,该病人肾脏病变的部位可能是 A .肾小球 B ?肾小体 C ?肾小管 D ?肾小囊 6.每个肾脏的肾单位大约有( )

A .100 个 B.100 万个 C .1000 万个 D . 1000 个 7.成人每天可以产生原尿150升,而排出的尿液只有1 .5升,与之相关的生理过程是( ) A .肾小球的过滤作用 B .肾小管处的重吸收作用 C .肾脏本身的代谢作用 D .肾小管的运输作用 8.人体制造尿液的“工厂”是( ) A .膀胱 B .肝脏 C .肾脏 D .尿道 9.肾脏是由什么组成的( ) A .肾小球 B .肾小囊 C .肾小管 D .肾单位 10 .血液从左心室出来,流经肾后发生的主要变化是( ) A .氧气、尿素含量减少,二氧化碳含量不变 B .氧气、尿素含量减少,二氧化碳含量也减少 C .氧气、尿素含量减少,二氧化碳含量增高 D .氧气、尿素含量增高,二氧化碳含量减少 二、填一填 1 .形成尿液的器官是_______ 肾的结构和功能的基本单位是 __________ ,肾单位由 ______ 、___ 、 ____ 组成. 2.泌尿系统由_______ 、_____ 、 _____ 和_____ 等器官组成.其结构和功能单位是___________ 每个这样的单位主要由 ________ 、____ 和_____ 组成. 三、想一想 1 .下面是一个健康人的血浆、原尿、尿液的三个中主要物质质量分数比较表.请根据表中数据回

尿的形成和排出教学设计教案

尿的形成和排出教学设计 教案 RUSER redacted on the night of December 17,2020

第五章、人体内废物的排出 第一节尿的形成和排出 教学目标 1.描述人体泌尿系统的组成; 2.概述尿液的形成和排出过程,描述其他排泄途径; 提高根据实验数据进行科学推测的能力。 教学重点和难点 尿的形成过程是本节教学的重点也是难点。 课前准备 准备人体泌尿系统的模型和挂图及肾的内部结构示意图;准备过滤实验的实验用具; 收集或制作尿的形成的flash动画。 导入:

我们每天要获得各种营养以满足生命活动的需要,与此同时我们在生命活动中也会产生许多废物,这些废物在体内堆积起来会使我们生病。因此我们的身体就象打扫房间、清除垃圾一样,把这些废物收集起来,通过各种途径及时排出体外。 教师:介绍排泄的定义,引导学生思考“排粪便是不是排泄”。 学生:分析粪便的成分,比照排泄的定义,得出结论“排出粪便不算排泄”。教师:给出排遗的定义,引导学生比较排泄与排遗的不同。 学生:思考、讨论。 教师:新陈代谢产生的废物如何排出体外的 学生:根据生活常识,归纳出排泄的途径:排汗、呼吸、排尿。 教师:以事例引出问题,激发学生了解泌尿系统的兴趣。展示挂图和模型,引导学生带着问题去观察。 学生:有目的的观察泌尿系统的模型和挂图,总结泌尿系统主要由肾脏、输尿管、膀胱和尿道组成。根据结构特征结合书本,归纳泌尿系统各部分的功能。根据所学知识,说出血液进出肾脏的路径并得出结论:尿液的形成与血液循环有关。 教师:肾脏是形成尿液的器官,它在某些方面有点象过滤器。当血液流经肾时,它们将废弃物从血液中分离出来。肾是如何过滤血液的,我们不妨以实验来模拟一下。介绍实验用品及实验步骤,指导学生完成实验。 学生:完成模拟实验,观察思考:那些物质通过了滤纸,那些没通过说出模拟实验中滤纸、液体、滤出物质分别代表肾过滤过程中那些器官或物质。试述血液经肾脏的过滤后成分有何变化。 教师:介绍每个肾由100万个肾单位组成,肾单位是肾的结构和功能单位,每个肾单位犹如一个“过滤工厂”。展示肾单位的挂图,,指出肾单位是由肾小球、肾小囊、肾小管等组成的。 学生:阅读资料分析,比较尿液和血浆成分的变化,血浆和肾小囊中液体成分的不同。 教师:归纳血浆、肾小囊中液体、尿液成分的不同,对照挂图,提问:肾小球和肾小囊壁有何作用。 学生:肾小球和肾小囊壁可以让小分子的物质通过,而大分子的物质仍留在血液中,说明肾小球和肾小囊壁有过滤作用。 教师:点出肾小囊中的液体是原尿。比较原尿(150升)与尿液(15升)量的巨大差别,引导学生思考:原尿中大部分成分并没形成尿液排出体外,它们去哪儿了 学生:分析得出肾小管具有重吸收作用。 教师:出示尿的形成过程的flash动画和挂图。 学生:对照挂图,试叙述尿的形成过程。 教师:肾脏形成的尿液是怎么排出体外的 学生:回顾本节前面的知识,描述出尿的排出过程。 教师:提出排尿的重要作用和养成及时排尿的习惯。 教学后记:

尿液的形成与排出说课稿

《尿液的形成与排出》说课稿 尊敬的各位评委老师:您们好! 我说课的题目是《尿的形成与排出》。共分六个部分来说明,分别是《说教材》、《说教法和学法》、《说教学过程》、《说课堂练习和检测》、《说板书设计》、《说教学设计中体现的课改新理念》。 一、说教材 (一)、教材地位 本节课内容包括“肾”、“尿液的形成”、“尿液的排出”和“泌尿系统的卫生”四部分内容,还安排了两个活动。在生活中,学生对尿的形成和排出这一生理现象虽熟悉,但对尿是怎样在肾脏中形成还不清楚,尤其肾脏的结构和功能,学生更是不了解,因此通过对本节内容的学习可以使学生对形成尿液的过程有一个清楚的认识,同时,本节内容也能使学生领悟到排泄这一生理过程是人体内保持清洁、使生命充满生机活力等美好状态的前提。(二)、教学目标 知识目标: 1、概述尿液的形成和排出过程。 2、说明了尿液形成过程的物质变化 3、说出肾脏的血液变化 能力目标: (1)通过观察示意图和视频等课件,观察、归纳、发现问题。 (2)分析血浆、肾小球中液体以及尿液成分数据,运用实验数据进行科学推测。 (3)结合生活实际,运用所学知识解释日常问题。 情感价值目标: 1.体验学生自主学习的乐趣,养成实事求是的科学习惯。 2.让学生形成良好的生活习惯。 (三)、重点和难点 1、教学重点: 肾脏的结构和尿液的形成过程。 2、教学难点: 肾单位的结构和尿液的形成过程。 课时安排:2课时 二、说教法与学法 (一)学情分析 1、心理和生理特征:从年龄特征来看,七年级学生平均年龄1 2、13岁,他们学习生物学已经有半年多的时间,已经掌握了一定的生物学知识基础所以教师要引导学生扬长避短地完成学习任务。 2、知识现状:本节是在学生学习了人体的营养、消化、物质的运输之后,针对人体内废物如何排出而安排的。 3、知识障碍:学生在学习过程中由于观察能力和分析能力的差异会产生不同层次的学习成果和不同的学习体会,特别是在理解肾小球的滤过作用和肾小管的重吸收作用是一个动态连续的过程时,对于七年级的部分学生来说理解起来有一定的难度,所以要借助课件帮助学生加深理解和认识。

尿的形成和排出说课稿

《尿的形成和排出》说课稿 一、教材分析 (一)、地位和作用 人活着,就要每天从外界摄取养料,并将体内产生的废物排出体外。本节是七年级下册第四单元第五章第一节内容,在学生学习了人体的营养、消化、面所学的知识贯穿起来,并为以后的学习奠定基础,所以本节起到了一个承上启下的作用。 (二)、教学目标 1、知识目标: ⑴、能准确区分排泄和排遗; ⑵、描述人体泌尿系统的组成; ⑶、概述尿的形成和排出过程; ⑷、明白排尿的意义。 2、水平目标: ⑴、通过学习泌尿系统的组成,培养学生观察和思考的水平; ⑵、通过对血浆、原尿及尿液成分的比较,养成根据实验数据科学推测的水平; ⑶、结合生活实际实行分析学习,培养应用所学知识解释日常问题的水平。 3、情感、态度与价值观: 通过肾单位的结构和功能的学习,形成人体结构与功能相适合的科学观点。(三)、教学重点、难点 重点:尿的形成过程。 难点:肾小球的过滤作用和肾小管的重吸收作用。 二、教法设计 为了让学生更好的理解本节内容,在教学中可淡化相关肾脏形态结构方面的生理名词和概念,主要通过观察、思考、探究引导学生了解泌尿系统的组成。 根据对血浆、原尿、尿液成分的比较分析,通过小组讨论、合作学习的形式,增强与生活实际的联系,协助理解尿液形成的大致过程,推测肾小球、肾小管、肾小囊壁的作用,从而解决尿是如何形成的这个教学难点。并形成人体结构与

生理功能相适合的基本观点。在整个教学过程中,一直以问题贯穿其中,用逐渐深入的问题引导学生理解知识,掌握知识。 三、学法指导 以学生熟悉的话题创设情境引入课题,产生学习兴趣与愿望,让学生感受到本堂课的内容是与自己相关的。学法上倡导学生主动探究知识,先学后教,分组讨论,合作探讨,通过一些实践活动来理解知识,使用所学知识解决生活中的实际问题。 四、教学过程 (一)、情境导入 创设问题情境,与生活实际相联,激发学生学习兴趣:同学们在一天的学习生活中,一定会去的是什么地方?为什么出远门坐车时要少喝水?为什么医生能够通过检验尿液中的各种成分变化,来了解人体的健康状况?排尿有什么意义? (二)、合作探究 1、废物排出的方式 结合自身的实际情况回答,对学生的回答要予以鼓励。然后由教师小结。 2、泌尿系统的组成 ⑴、出示泌尿系统组成图 ⑵、解读图,思考回答:泌尿系统主要由哪些器官组成? 注意观察肾动脉与肾静脉以及肾的颜色,推测血液是怎样进出肾脏的? 尿液的形成与血液循环有没相关系?(设置悬念) ⑶、交流成果,分享收获 ⑷、总结归纳 指导学生实行观察、比较、分析和讨论,进而归纳出人体泌尿系统的组成。 3、肾脏的结构 实物出示,课件示图。学生观察,教师讲解。主要讲解肾单位的结构。

《第一节 尿液的形成和排出》教案5

《第一节尿液的形成和排出》教案 教学目标 知识目标: ()能够说出人体泌尿系统的组成及各个器官的功能。 ()说明尿液的形成和排出过程。 ()认真观察肾的结构和教材中的示意图,培养观察能力。 ()养成良好的泌尿系统卫生习惯。 能力目标: ()培养学生观察能力、语言表达能力。 ()培养学生利用小组合作分析问题,解决问题的能力。 ()通过资料分析,培养根据实验数据进行科学推测的能力及分析问题、解决问题的能力等。 情感、态度与价值观: ()通过问题的创设联系实际,使学生能学有所用。 ()通过学习使学生形成良好的卫生习惯,树立健康意识。 教学重点 肾脏的结构和尿液的形成过程。 教学难点 肾小球的滤过作用。 教学方法 谈话法、自主学习、小组合作探究法。 教学准备 、教师准备多媒体课件(肾单位和肾小体的组成、尿的形成、尿液的排出) 、准备实物(新鲜的猪肾) 、学生查询书籍、网站,搜集有关人体泌尿系统方面的资料及常见泌尿系统疾病的资料。教学过程 一、创设情境,导入新课: 这是年度“感动中国”颁奖典礼田世国获奖时的片段,他之所以成为“感动中国·年度人物”,在其母亲身患尿毒症而痛不欲生的关键时刻,毅然捐肾救母。其“反哺报恩”之举感动了中国。(多媒体展示视频片段) 在学生受到孝心教育的同时,教师引导学生提出自己的疑问:人有几个肾?肾脏有什么

作用与尿的形成又有怎样的关系呢?什么是尿毒症?等等。引出本节课题:尿的形成和排出。 二、讲授新课: (一)肾的结构 、动画展示人的排泄途径,了解排泄的概念,认识到肾是排泄的主要器官。 、观察肾的结构 出示猪的新鲜肾,学生观察,讨论交流: ()肾脏的外形像什么?什么颜色?什么气味? ()肾脏的结构分为几部分?各部分有什么特点? ()与肾脏相连的三条管道各指什么?(注意它们与肾脏相连的部位) 、观看动画,认识肾脏的结构和功能单位——肾单位。 (动画演示有宏观到微观:肾—肾单位肾小体肾小球) ()课件展示:肾单位和肾小体的组成图 (2)[填图]:出示肾纵剖结构模式图。 [讲述]:肾的结构和功能单位是肾单位,每个肾大约包含万个肾单位。 [观察]:用显微镜观察肾单位的玻片标本。 [出示]:肾单位的图片,要求学生指出各部分名称及其特点。 ()学生分组讨论交流: ①肾单位的结构组成,结合肾小体与肾小管在肾的分布特点,解释为什么肾的皮质部分比髓质部分颜色浅?②描述肾小球是怎样组成的?③注意观察肾动脉与肾静脉,推测血液是怎样进出肾脏?肾小球的实质是什么?血液在肾小球中的流经途径是怎样的?④肾小球与肾小囊腔壁的特点?⑤肾小球这个毛细血管球与一般的毛细血管网有什么区别?入球小动脉与出球小动脉的管腔有什么特点。⑥注意观察肾小球与肾小囊腔是否相通?(设计此问题是消除学生的一个误解:肾小球内的血液能流入肾小囊;)引导学生思考,鼓励学生提出疑问,给予评价。 (二)尿液的形成 1、课件展示资料(课件展示资料和肾内部的结构),这个资料是某健康人肾动脉中的血浆,肾小囊中的液体(原尿)和尿液中的主要成分的比较,请同学们充分利用自己收集的资料并结合观察肾内部结构的课件,对比,推理,讨论,表达,交流回答以下问题:()比较尿液和血浆中的成分,说出排尿是排出了哪些物质? ()比较血浆与肾小囊液中成分含量的差异,说明肾小球和肾小囊壁结构与功能相适应的特点? ()比较尿液和肾小囊液中成分的差异,说明肾小管有什么作用? 2、学生观看尿液的形成动画,思考: (1)血液流经肾小球时,血浆中的哪些成分被肾小球滤过到肾小囊腔?哪些成分没有被

尿的形成和排出教学设计教案

第五章、人体内废物的排出 第一节尿的形成和排出 教学目标 1.描述人体泌尿系统的组成; 2.概述尿液的形成和排出过程,描述其他排泄途径; 提高根据实验数据进行科学推测的能力。 教学重点和难点 尿的形成过程是本节教学的重点也是难点。 课前准备 准备人体泌尿系统的模型和挂图及肾的内部结构示意图; 准备过滤实验的实验用具; 收集或制作尿的形成的flash动画。 教学设计 教学过程设计 导入: 我们每天要获得各种营养以满足生命活动的需要,与此同时我们在生命活动中也会产生许多废物,这些废物在体内堆积起来会使我们生病。因此我们的身体就象打扫房间、清除垃圾一样,把这些废物收集起来,通过各种途径及时排出体外。 教师:介绍排泄的定义,引导学生思考“排粪便是不是排泄?”。 学生:分析粪便的成分,比照排泄的定义,得出结论“排出粪便不算排泄”。

教师:给出排遗的定义,引导学生比较排泄与排遗的不同。 学生:思考、讨论。 教师:新陈代谢产生的废物如何排出体外的? 学生:根据生活常识,归纳出排泄的途径:排汗、呼吸、排尿。 教师:以事例引出问题,激发学生了解泌尿系统的兴趣。展示挂图和模型,引导学生带着问题去观察。 学生:有目的的观察泌尿系统的模型和挂图,总结泌尿系统主要由肾脏、输尿管、膀胱和尿道组成。根据结构特征结合书本,归纳泌尿系统各部分的功能。根据所学知识,说出血液进出肾脏的路径并得出结论:尿液的形成与血液循环有关。 教师:肾脏是形成尿液的器官,它在某些方面有点象过滤器。当血液流经肾时,它们将废弃物从血液中分离出来。肾是如何过滤血液的,我们不妨以实验来模拟一下。介绍实验用品及实验步骤,指导学生完成实验。 学生:完成模拟实验,观察思考:那些物质通过了滤纸,那些没通过?说出模拟实验中滤纸、液体、滤出物质分别代表肾过滤过程中那些器官或物质。试述血液经肾脏的过滤后成分有何变化。 教师:介绍每个肾由100万个肾单位组成,肾单位是肾的结构和功能单位,每个肾单位犹如一个“过滤工厂”。展示肾单位的挂图,,指出肾单位是由肾小球、肾小囊、肾小管等组成的。 学生:阅读资料分析,比较尿液和血浆成分的变化,血浆和肾小囊中液体成分的不同。 教师:归纳血浆、肾小囊中液体、尿液成分的不同,对照挂图,提问:肾小球和肾小囊壁有何作用。 学生:肾小球和肾小囊壁可以让小分子的物质通过,而大分子的物质仍留在血液中,说明肾小球和肾小囊壁有过滤作用。 教师:点出肾小囊中的液体是原尿。比较原尿(150升)与尿液(15升)量的巨大差别,引导学生思考:原尿中大部分成分并没形成尿液排出体外,它们去哪儿了? 学生:分析得出肾小管具有重吸收作用。 教师:出示尿的形成过程的flash动画和挂图。 学生:对照挂图,试叙述尿的形成过程。 教师:肾脏形成的尿液是怎么排出体外的? 学生:回顾本节前面的知识,描述出尿的排出过程。 教师:提出排尿的重要作用和养成及时排尿的习惯。 教学后记:

北师大版生物七年级下册公开课尿的形成和排出说课稿

北师大版生物七年级下册公开课《尿的形成和排出》说课稿 我说课的题目是北师大版七年级下册第11章第2节《尿的形成与排出》。今天我说课的内容是第二课时,共分三个部分来说明,分别是《说教材》、《说教法和学法》、《说教学过程》。 一、说教材 (一)教材地位 《尿的形成和排出》是在学生学习了人体的营养、消化、物质的运输之后,针对人体内废物如何排出而安排的。它在本册书中是一个教学的重点,也是一个难点,与前面所学知识联系紧密,因此解决好尿的形成和排出,有利于将前面所学的知识贯穿起来,并为以后的学习奠定基础,所以本节起到了一个承上启下的作用。 本节课内容包括“肾”、 1、概述尿液的形成和排出过程。 2、说明了尿液形成过程的物质变化 3、说出肾脏的血液变化“尿液的形成”、“尿液的排出”和“泌尿系统的卫生”四部分内容,还安排了两个活动。在生活中,学生对尿的形成和排出

这一生理现象虽熟悉,但对尿是怎样在肾脏中形成还不清楚,尤其肾脏的结构和功能,学生更是不了解,因此通过对本节内容的学习可以使学生对形成尿液的过程有一个清楚的认识,同时,本节内容也能使学生领悟到排泄这一生理过程是人体内保持清洁、使生命充满生机活力等美好状态的前提。 (二)教学目标 知识目标: 能力目标: (1)通过观察示意图和视频等课件,观察、归纳、发现问题。 (2)分析血浆、肾小球中液体以及尿液成分数据,运用实验数据进行科学推测。 (3)结合生活实际,运用所学知识解释日常问题。 情感价值目标: 1.体验学生自主学习的乐趣,养成实事求是的科学习惯。 2.让学生形成良好的生活习惯。 (三)、重点和难点 1、教学重点: 肾脏的结构和尿液的形成过程。

北师大版七年级生物下册 尿的形成与排出教案3

《尿的形成与排出》教案 教学目标 1.描述人体泌尿系统的组成; 2.概述尿液的形成和排出过程,描述其他排泄途径; 提高根据实验数据进行科学推测的能力。 教学重点和难点:尿的形成过程是本节教学的重点也是难点。 课前准备:准备人体泌尿系统的模型和挂图及肾的内部结构示意图; 准备过滤实验的实验用具;收集或制作尿的形成的flash动画。 教学过程设计 导入: 我们每天要获得各种营养以满足生命活动的需要,与此同时我们在生命活动中也会产生许多废物,这些废物在体内堆积起来会使我们生病。因此我们的身体就象打扫房间、清除垃圾一样,把这些废物收集起来,通过各种途径及时排出体外。 教师:介绍排泄的定义,引导学生思考“排粪便是不是排泄?”。 学生:分析粪便的成分,比照排泄的定义,得出结论“排出粪便不算排泄”。 教师:给出排遗的定义,引导学生比较排泄与排遗的不同。 学生:思考、讨论。 教师:新陈代谢产生的废物如何排出体外的? 学生:根据生活常识,归纳出排泄的途径:排汗、呼吸、排尿。 教师:以事例引出问题,激发学生了解泌尿系统的兴趣。展示挂图和模型,引导学生带着问题去观察。 学生:有目的的观察泌尿系统的模型和挂图,总结泌尿系统主要由肾脏、输尿管、膀胱和尿道组成。根据结构特征结合书本,归纳泌尿系统各部分的功能。根据所学知识,说出血液进出肾脏的路径并得出结论:尿液的形成与血液循环有关。 教师:肾脏是形成尿液的器官,它在某些方面有点象过滤器。当血液流经肾时,它们将废弃物从血液中分离出来。肾是如何过滤血液的,我们不妨以实验来模拟一下。介绍实验用品及实验步骤,指导学生完成实验。 学生:完成模拟实验,观察思考:那些物质通过了滤纸,那些没通过?说出模拟实验中滤纸、液体、滤出物质分别代表肾过滤过程中那些器官或物质。试述血液经肾脏的过滤后成分有何变化。 教师:介绍每个肾由100万个肾单位组成,肾单位是肾的结构和功能单位,每个肾单位犹如一个“过滤工厂”。展示肾单位的挂图,,指出肾单位是由肾小球、肾小囊、肾小管等组

尿的形成和排出教学设计

《尿的形成和排出》教学设计 延吉市十三中学生物组方美善 一、导入新课的设计 通过回忆“血液”的组成和血浆的功能之一是运输代谢废物等,由人体产生的废物等必须得及时地排出体引入第五章“人体内废物的排出”;接着由学生总结出人体在生命活动中产生的废物种类,由我讲解排泄和排遗的概念;再由排泄主要是以尿的形式进行的来引入第一节“尿的形成和排出”。这样的导入顺其自然,合情合理。 二、新课教学的设计 1.制作flash动画“进入肾脏的三管液体的流动”及视频资料“肾的结构等”,引导学生从中获取与肾脏相关的知识。由flash动画“进入肾脏的三管液体的流动”作出推想:⑴肾脏是形成尿的器官⑵尿液的形成与血液循环有关系2.将课本中的资料分析分解为三分资料,引导学生循序渐进地去分析问题、发现问题、作出假想、得出结论等。在其中培养学生的分析问题的能力、抽象思维的能力等。这是突破本节难点的策略之一。 3.制作flash动画演示尿液形成的两个过程“过滤与重吸收”,由此将抽象的问题具体化、形象化,这是突本节难点的策略之二。 4.教学内容的顺序更动为:先讲尿液的形成,再讲尿液的排出,再总结出泌尿系统的组成。目的是合理安排时间,让学生更多的时间获取信息,更多的时间去分析数据,以便突出重点,突破难点。 三、巩固练习和布置作业的设计 由于本节内容量大,学生自始到终都处在教师的引领下积极地主动地思考问题、分析问题和解决问题的状态,实际用于练习的时间不多,故此环节我将之设为由学生对照板书进行小结,教师则用彩色笔勾出重点的方式,然幻灯片显示两道思考题供学生课后思考。所设计的思考题,其中一道为理论联系实际的题(见幻灯片7),另一道为拓展练习题(见幻灯片8),要求学生能够灵活地将本节知识与上一章血液循环的内容联系起来。 [教学理念] 采用认知发现说的问题解决法进行教学。即创设一个个问题情境引导学生发现问题、提出问题、作出假设或推想,从而使学生积极主动地接受信息,最大限度地发展学生的智能。在这种方式下学生的学习过程是主动的建构新认知结构的过程,学生不是知识的被动接受者,新的认知结构是在原有认知结构基础上,并将新旧知识相联系而建构起来的。学生的学习属于接受式的探究学习,这种学习方式有利于学生思维能力的培养和新旧知识的整合。是新课程所倡导的。 [教学目标]1.知识目标:概述尿液的形成和排出过程。描述人体泌尿系统的组成。2.能力目标:在引导学生发现问题并作出推想的过程中培养抽象思维能力。通过资料分析培养学生的分析问题的能力。3.情感目标:形成人体结构与生理功能相适应的基本观点。体验肾脏结构的精巧,感悟生命的宝贵和人间的真情。 [教学重点] 尿的形成, [难点分析]一、本节难点为:尿液是如何形成的。可分解为两个难点 难点之一:肾单位——尿液形成的结构和功能的单位 难点之二:尿液形成的两个过程

八年级生物鲁教版尿的形成和排出 说课

尿的形成和排出说课 一|、教学目标、教学重点、难点: 关于尿的形成和排出,不要求学生掌握过多的有关肾脏形态结构方面的生理名词和概念,主要是通过观察与思考和资料分析,引导学生了解泌尿系统的组成,理解尿液形成的大致过程,并形成人体结构与生理功能相互适应的基本观点。由此可知本节课的教学目标: 1、描述人体泌尿系统的组成,概述尿的形成和排出过程。 2、通过资料分析、观察与思考、讨论等学生自主学习,培养科学推测、科学思维能力以及交流与合作的能力。 3、形成人体结构与生理功能相互适应的观点。 本节课的教学重点、难点为: 尿的形成过程。 二、重点的突出与难点的突破: 创设情景,导入新课 由“你知道人体的生命活动过程中会产生哪些废物吗?”这一学生不难回答的问题开始,引导学生运用分类的方法对这些废物进行分类,自然导出“排泄”与“排遗”的概念及区别。由一句话:人体的“排遗”过程在前面的消化系统中已详细了解,本课来了解人体的排泄过程切入课题。以提问:人体排泄的废物主要是以尿的形式通过泌尿系统来完成,泌尿系统有哪些组成? 进入“泌尿系统组成”的教学: 学生观察“泌尿系统组成图”,同时观察老师提供的泌尿系统模型,能比较容易地描述泌尿系统的组成及各组成结构的功能。再小组合作学习81页讨论题,对泌尿系统进一步研究得出尿的形成与血液循环有密切关系的结论。提问:肾是形成尿液的器官,尿液在肾中是怎样形成的呢? 开始“尿的形成过程”教学: 尿的形成主要与肾单位有关,肾单位是个非常微观的结构,以学生的生活经验对这一结构不可能有任何了解,而且对每个肾脏包括大约100万个肾单位的理解也需要学生发挥想象,教材中有“肾的内部结构示意图”,此图的作用是帮助理解以上难点的,教学中我充分利用好这张图。 设计[看:说“发现”的话]教学环节,引导学生认真阅读教材中相关文字,结合观察图片,仔细理解文字和图片的内在含义,要求学生说出自己的发现。通过这一环节培养学生独立观察习惯,学习观察方法。学生将明确:1、肾单位由肾小球、肾小囊和肾小管组成。2、没有过滤的血经过肾单位后变化为尿和已过滤的血。3、肾小球是毛细血管球,肾小管周围缠绕着大量的毛细血管。接着出示[血液与组织细胞之间的物质交换示意图],回忆毛细血管的结构特点以及在物质交换中作用,来分析肾内毛细血管所具有的功能,从而推测肾小球和肾小囊壁的作用特点,为理解尿的形成过程打好基础。肾单位的结构特点,决定了肾单位有形成尿的功能。 设计[问:说“疑问”的话]这一环节,学生观察:“尿的形成过程示意图”,四人小组合作,提出有价值的问题,其他小组学生回答。激发学生积极思考,学生的互问互答也活跃了课堂气氛。在合作与交流中理解肾小球的过滤作用,肾小管的重吸收作用。观看“尿的形成”动态课件,丰富学生的感观。