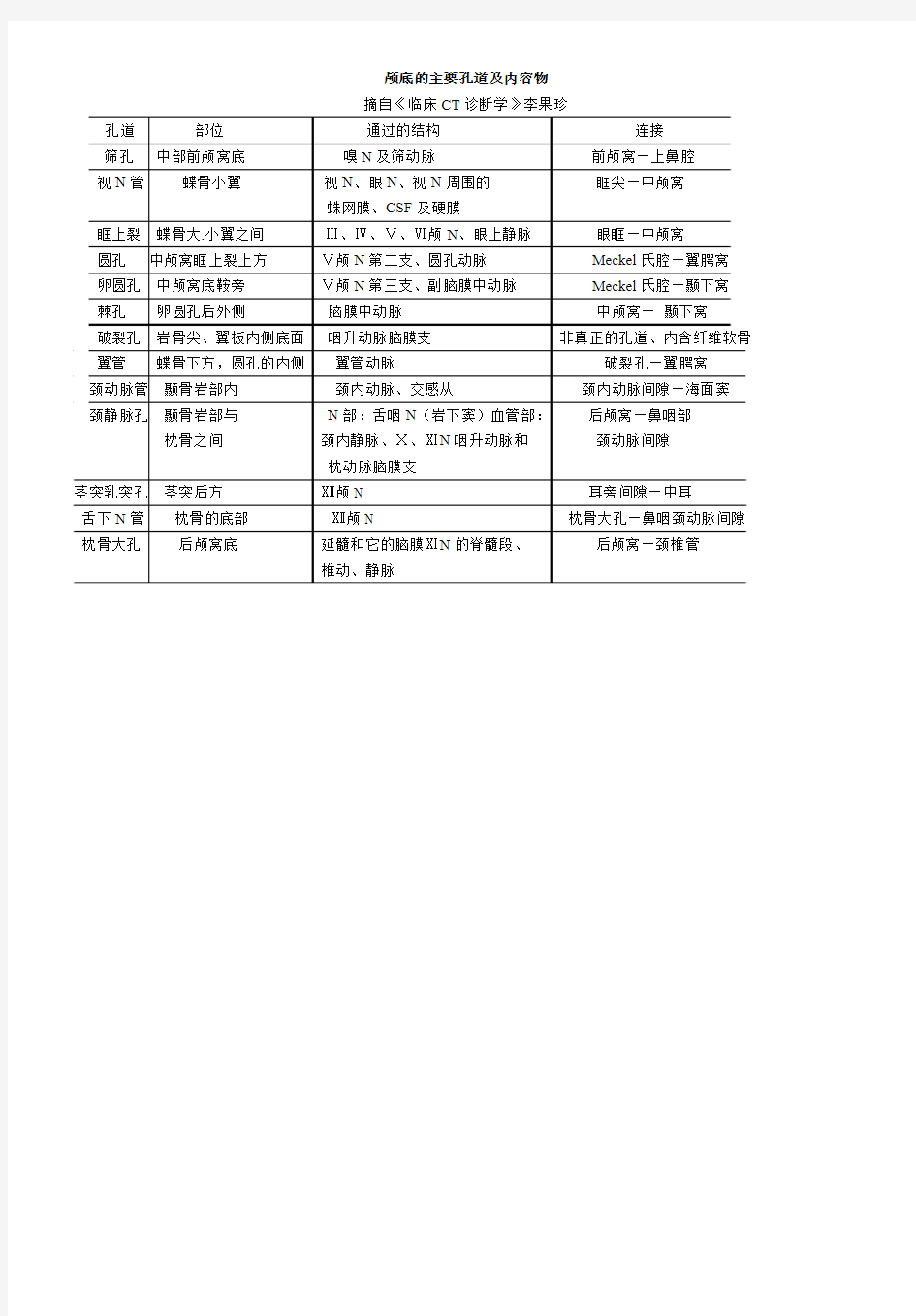

颅底的主要孔道及内容物

颅底的主要孔道及内容物

摘自《临床CT诊断学》李果珍

孔道部位通过的结构连接

筛孔中部前颅窝底嗅N及筛动脉前颅窝—上鼻腔

视N管蝶骨小翼视N、眼N、视N周围的眶尖—中颅窝

蛛网膜、CSF及硬膜

眶上裂蝶骨大.小翼之间Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ颅N、眼上静脉眼眶—中颅窝

圆孔中颅窝眶上裂上方Ⅴ颅N第二支、圆孔动脉Meckel氏腔—翼腭窝卵圆孔中颅窝底鞍旁Ⅴ颅N第三支、副脑膜中动脉Meckel氏腔—颞下窝棘孔卵圆孔后外侧脑膜中动脉中颅窝—颞下窝破裂孔岩骨尖、翼板内侧底面咽升动脉脑膜支非真正的孔道、内含纤维软骨翼管蝶骨下方,圆孔的内侧翼管动脉破裂孔—翼腭窝

颈动脉管颞骨岩部内颈内动脉、交感从颈内动脉间隙—海面窦

颈静脉孔颞骨岩部与N部:舌咽N(岩下窦)血管部:后颅窝—鼻咽部枕骨之间颈内静脉、Ⅹ、ⅪN咽升动脉和颈动脉间隙

枕动脉脑膜支

茎突乳突孔茎突后方Ⅻ颅N 耳旁间隙—中耳

舌下N管枕骨的底部Ⅻ颅N 枕骨大孔—鼻咽颈动脉间隙枕骨大孔后颅窝底延髓和它的脑膜ⅪN的脊髓段、后颅窝—颈椎管

椎动、静脉

颅底解剖与影像学对照

冠状解剖与影象图切片这是从一名63 岁女性采集和制作的冠状位连续切片和影象图片,解剖断面几乎垂直于Frankfurt 水平面。首张切片起自眼球晶状体与第2前磨牙的连线,共26张切片,最后一张止于枕骨大孔的后端。自前向后的连续切片厚度均为 3 mm。解剖切面第 1 剖层,通过晶状体和上颌窦前 1 / 3 部分 第 2 剖层和第 3 剖层,上斜肌腱附着在眶下、额骨和滑车下神经,箭头所指。第 3 剖层,通过晶状体后半部分,双侧上颌窦开口和右侧泡状鼻甲。 第 2 剖层放射照片,额窦很大,标本中不能看到前颅窝。第 3 剖层放射照片,可以窥及前颅窝,额窦扩展到眶顶。 图标动脉 24. 面动脉 36. 眶下动脉 49. 额枕内动脉静脉 90. 眼上静脉区域 125. 前颅窝 140. 眼眶 145. 鼻腔 150. 口腔骨骼额骨 201. 颧突 202. 额嵴 204. 筛切迹 208. 额鳞 210. 额窦 215. 额窦开口筛骨 217. 鸡冠 220. 垂直板 221. 筛泡 225. 中鼻甲 227. 筛漏斗 228. 钩突 230. 筛窦气房 231. 下鼻甲泪骨 233. 泪后嵴 235. 泪囊窝上颌骨 238. 眶下管 245. 牙槽突 246. 腭突 249. 颌裂 250. 上颌窦肌肉 505. 颊肌 526.下斜肌 531.上斜肌 534. 眼轮匝肌 542. 滑车 543. 颧小肌内脏 551. 鼻中隔 552. 下鼻道 553. 中鼻道 573. 鼻泪管556. 硬颚 583. 晶状体 585. 上颌窦开口 587. 鼻腔顶部神经 920. 额神经 927. 滑车下神经 938. 眶下神经解剖切面第 4 剖层,上颌窦顶端的开口狭小,鸡冠是空的,有嗅池存在。 第 4 剖层,眶内侧壁、上斜肌和鼻睫神经;第 5 剖层,箭头指向进入鼻腔的筛前神经和筛动脉。第 5 剖层,在嗅池内可以看到嗅球,由于邻近筛泡使上颌窦口狭小。第 4 剖层放射照片,左侧前颅窝底完全被额窦气化占据,鸡冠较大。 第 5 剖层放射照片,仍可见眶顶的额窦、上颌窦的开口和筛前孔。图标动脉21.颚大动脉 33. 眼动脉 36. 眶下动脉 38. 筛前动脉 49. 额枕内动脉静脉84.面深静脉 86. 颞浅静脉 90. 眼上静脉区域 125. 前颅窝 140. 眼眶 150. 口腔 170. 颞窝 200. 眶下裂额骨 201. 颧突 204. 筛切迹 205. 盲孔 207 .眶顶 208. 额鳞 210. 额窦筛骨 216. 筛板 217. 鸡冠 219. 半月裂 220. 鼻中隔 221. 筛泡 222. 眶板 225. 中鼻甲 228. 钩突 230. 筛气房 231. 下鼻甲上颌骨 238. 眶下管 245. 牙槽突 246. 颚突 249. 上颌裂 250. 上颌窦 253. 颚沟梨骨 258. 鼻中隔 278. 额突 280. 额颧缝 281. 颞面肌肉503.颞肌 504. 咬肌 526.下斜肌 527.上直肌 528.下直肌 529. 内直肌 531.上斜肌 532. 颚提肌 534. 口轮匝肌536. 颧大肌 551. 鼻中隔内脏 552. 下鼻道 553. 中鼻道 558. 泪腺 585. 上颌窦开口 587. 鼻腔顶部 624 .嗅池 705. 眶回 706. 直回神经 900 .嗅球 907. 动眼神经 920. 额神经 921. 滑车上神经 922. 鼻睫神经 934. 颚大神经 938. 眶下神经解剖切面 第 6 剖层,通过眼球的后1/4,在嗅球后端的下方可以看到鼻腔内的上鼻甲第 6 剖层,与眼动脉平行的鼻睫神经;第 7 剖层,脱水加工,可见前脑下面宽大的珠网膜下腔。第 7 剖层,眼后面的眶内容物,见中鼻甲上方宽大的上鼻道。 第6 剖层放射照片,仍可见额窦扩展到眼眶顶的内侧,筛板和筛骨顶部是前颅底最薄弱的部分。硬颚人为地骨折。第 7 剖层放射照片,透照平面跨越后组筛房,达到蝶窦的边缘。图标动脉 21. 颚大动脉 30. 上颌动脉 33. 眼动脉 36. 眶下动脉 49. 额枕内动脉 56. 屏邸体缘动脉静脉84.面深静脉 86. 颞浅静脉90. 眼上静脉区域 125. 前颅窝 140. 眼眶 150. 口腔 170. 颞窝 200. 眶下裂骨骼 额骨204.筛切迹 207. 眶顶 210. 额窦筛骨216.筛板 221. 筛泡 222. 眶板 224. 上鼻甲 225. 中鼻甲 227. 筛漏斗 230. 筛窦气房 231.下鼻甲上颌骨 238. 眶下管 242. 上颌结节 245. 牙槽突 246. 颚突 250. 上颌窦 252. 颧突253. 颚沟梨骨 258. 鼻中隔下颌骨 262. 髁状突 265. 升支颧骨 276. 眶面 277. 颞突 278. 额突蝶骨 300. 蝶窦颚骨 345. 水平板 348. 颚大管肌肉 503. 颞肌 504. 咬肌 505. 颊肌 527. 上直肌 528. 下直肌 529. 内直肌530. 外直肌 531. 上斜肌 532. 颚提肌 534. 口轮匝肌536. 颧大肌内脏 552. 下鼻道 553. 中鼻道 554. 上鼻道556. 硬颚 558. 泪腺 561. 颊脂垫 586. 蝶筛隐窝脑 624. 嗅池 705. 眶回 706. 直回 707. 嗅沟 900. 嗅球神经 905. 视神经 907. 动眼神经 910. 滑车神经 918. 泪囊神经 920. 额神经 921. 滑车上神经 922. 鼻睫神经936. 颧神经 938. 眶下神经解剖切面 第 8 剖层,后组筛窦抵达眼眶底部造成左侧的明显不对称,右侧上颌窦较小。第 8 剖层,珠网膜下腔扩大,眼动脉完全充盈。第 9 剖层,右侧上颌动脉进入翼颚窝(箭头所指)第 9 剖层,贯通上颌窦后段

颅底凹陷症影像学测量方法(最牛的汇总)

颅底凹陷症影像学测量方法(最牛的汇总) 1、Chamberlain’s line:亦称腭枕线。头颅侧位片上由硬腭后缘向枕大孔后上缘作一连线。正常人齿状突在此线的3mm以下,若超过此线,即为颅底凹陷。(图1) 图1 2、McGregor’s line:也称基底线。由硬腭后缘至枕骨大孔后缘最低点连线。正常齿状突不应高出此线6mm,若超过即为颅底凹陷。(图2)

图2 3、McCrae’s line:又叫枕骨大孔线,为连接枕骨大孔前下缘与后上缘的连线。正常情况下,齿状突顶端不超过此线;如超过此线6.6mm可诊断为颅底凹陷症。(图3)

图3 4、Redlund-Johnell法(R-J距离):为枢椎体下缘中点到McGregor线的垂线。正常值男性大于34mm,女性大于29mm。小于此值即为异常,提示寰枢椎间关节破坏。(图4) 图4

5、Wackenheim line:为颅底斜坡的延长线。正常时,该线与齿突尖部相切。若齿突尖超过此线,提示颅底凹陷。(图5) 图5 6、Height index of Klaus(克劳斯高度指数):指齿状突顶点到鞍结节与枕内隆突连线的垂直距离。正常为44-45mm,30-40mm为颅底扁平,若小于30mm为颅底陷入。(图6)

图6 7、外耳孔高度指数:头颅侧位片,外耳孔中心点或两侧外耳孔连线中点至枕骨大孔前后缘连线的垂直距离,即外耳孔高度指数。正常为13-25mm,平均17.64mm,小于13mm即为颅底凹陷。(图7) 图7

8、Boogaard角:指枕骨大孔前后缘连线与蝶骨斜坡所形成的角度。该角度正常为119.5°-136°,若大于148°,可诊断为扁平颅底。(图8) 图8 9、Bull角:是硬腭水平线与寰椎平面的夹角,正常时该角度小于13°,若大于13°,可诊断为扁平颅底。(图9) 图9

颅底解剖与影像学对照

冠状解剖与影象图切片 这是从一名63 岁女性采集和制作的冠状位连续切片和影象图片,解剖断面几乎垂直于Frankfurt 水平面。首张切片起自眼球晶状体与第2前磨牙的连线,共26张切片,最后一张止于枕骨大孔的后端。自前向后的连续切片厚度均为 3 mm。 解剖切面 第1 剖层,通过晶状体和上颌窦前 1 / 3 部分

第2 剖层和第 3 剖层,上斜肌腱附着在眶下、额骨和滑车下神经,箭头所指。 第3 剖层,通过晶状体后半部分,双侧上颌窦开口和右侧泡状鼻甲。

第2 剖层放射照片,额窦很大,标本中不能看到前颅窝。 第3 剖层放射照片,可以窥及前颅窝,额窦扩展到眶顶。

图标 动脉24. 面动脉36. 眶下动脉49. 额枕内动脉 静脉90. 眼上静脉 区域125. 前颅窝140. 眼眶145. 鼻腔150. 口腔 骨骼 额骨201. 颧突202. 额嵴204. 筛切迹208. 额鳞210. 额窦215. 额窦开口 筛骨217. 鸡冠220. 垂直板221. 筛泡225. 中鼻甲227. 筛漏斗228. 钩突230. 筛窦气房231. 下鼻甲泪骨233. 泪后嵴235. 泪囊窝 上颌骨238. 眶下管245. 牙槽突246. 腭突249. 颌裂250. 上颌窦 肌肉505. 颊肌526.下斜肌531.上斜肌534. 眼轮匝肌542. 滑车543. 颧小肌 内脏551. 鼻中隔552. 下鼻道553. 中鼻道573. 鼻泪管556. 硬颚583. 晶状体585. 上颌窦开口587. 鼻腔顶部 神经920. 额神经927. 滑车下神经938. 眶下神经 解剖切面 第4 剖层,上颌窦顶端的开口狭小,鸡冠是空的,有嗅池存在。

头颈部肿瘤的影像学诊断

头颈部肿瘤的影像学诊断 一、颅底的正常解剖 颅底包括前、中、后颅窝。中颅窝为其最重要结构,主要为蝶骨构成,蝶骨包括蝶骨体、蝶骨小翼、蝶骨大翼及翼突四部分。蝶骨体内有蝶窦,其上方为垂体窝;蝶骨小翼内有视神经管,为视神经通行;蝶骨大翼内有圆孔、卵圆孔和棘孔,分别有三叉神经上颌枝、三叉神经下颌枝及脑膜中动脉走行;蝶骨小翼和蝶骨大翼之间为眶上裂,有Ⅲ-Ⅵ对颅神经及眼上静脉通过;翼突内有翼管,翼管动脉在其中走行。 翼腭窝为颅底的一重要解剖结构,位于上颌窦后壁的后方,翼突的前方,内含蝶腭神经节,有五个通道与周围重要结构相通,分别为:眶下裂→眶内,翼颌裂→颞下窝,蝶腭孔→后鼻孔,翼腭管→口腔,圆孔、翼管→颅内。 二、鼻咽癌的影像学诊断 1、鼻咽的正常解剖 后上壁:自软、硬腭交界处至颅底 侧壁:包括咽隐窝 下壁:软腭的上表面 2、鼻咽癌的影像学检查方法 传统X线摄片,包括鼻咽侧位、颏顶位、颅底位体层摄片等,因密度分辨率差,已基本为CT及MRI等影象学检查所取代。 CT扫描可详细显示鼻咽及其周围结构的解剖,目前为鼻咽癌的基本检查方法。 MRI可多轴扫描,软组织对比度好,能明确显示肿瘤的范围及侵犯深度,为鼻咽癌极有价值的检查方法。 观察颅底及周围结构骨质破坏情况,应首选CT,观察软组织侵犯及肿瘤沿肌肉、神经蔓延首选MRI。

3、鼻咽癌的临床表现 鼻咽癌早期常无临床症状,中晚期可出现下述症状: 耳鼻症状:涕血、鼻塞、耳鸣 眼部症状:视力减退、复视、运动障碍 偏头痛 颈部淋巴结肿大 4、鼻咽癌的影像学表现 约80%的鼻咽癌起自鼻咽侧壁,早期为鼻咽壁增厚,咽隐窝变浅,中晚期有明显肿物,可有咽隐窝消失、咽旁间隙变窄、颅底骨质破坏、副鼻窦炎症。另外,鼻咽癌常合并有单侧或双侧淋巴结肿大。 5、鼻咽癌颅内蔓延途径 直接侵犯:岩枕裂、破裂孔 沿肌肉蔓延:腭帆张肌、腭帆提肌 沿神经蔓延:三叉神经 沿颅底孔道蔓延:卵圆孔、翼腭窝 6、鼻咽癌颈部淋巴结转移的特点 咽后淋巴结为鼻咽癌转移的第一站,其它好发部位为颈深组及颈后三角区淋巴结,放疗后可出现颏下、枕突等罕见部位淋巴结转移转移,有时转移淋巴结大小与原发肿瘤不成比例。 三、喉癌的影像学诊断 1、喉的正常解剖 声门上区:会厌、舌会厌邹襞、食带 声门区:声带、前联合、后联合

颅底凹陷症影像学诊断

原发性颅底凹陷症MRI的测量方法与诊断价值 李志勇1李枝峻2吴奇华3 (南川区人民医院放射科重庆408400) [摘要] 目的探讨原发性颅底凹陷症MRI的测量方法与诊断价值及各测量径线使用 价值。方法收集2013年4月至2016年5月在我院经MRI确诊为颅底凹陷症10例。其 中有4例还进行CT三维及DR检查。对10例MRI、4例CT、4例DR图像进行颅底凹陷 症及合并症各径线测量,并进行数据统计,对测量方法及测量值进行评价。结果以钱氏 线及BULL角阳性率最高且使用普遍、测量简单。波氏角阳性与斜坡发育不良有关。结论MRI是最能全面检查颅底凹陷症及合并症的方法,CT能作为其辅助检查手段。 [关键词]原发颅底凹陷症;MRI;CT; 原发性颅底凹陷症是枕骨大孔区最常见的畸形,占90%以上[1],也是引发脊髓空洞常见原因之一。表现为颅底骨以枕骨大孔为中心向颅腔内陷入,致环枢椎(齿状突)升高进入颅内。枕骨大孔前后径变短,后颅窝容积变小,从而压迫延髓、小脑及牵拉神经根、引发脑脊液循环障碍产生一系列症状。该病常合并有环枕融合畸形、颈椎分节不全、环枢椎脱位、扁平颅底、脊髓空洞、小脑扁桃体下疝。通过对10例颅底凹陷症各相关径线测量,探讨该病检查方法及测量径线的诊断价值。 1资料与方法 1.1 一般资料收集2013年4月至2016年5月在我院经MRI确诊为颅底凹陷症10例。其中有4例病人还进行有颈椎CT三维及颈椎DR检查。其中男3女7,年龄30~68岁,平均年龄51岁。 1.2 临床表现头晕、头痛、左半脑及颈后部阵发性疼痛、鼻前庭异痒、双手指末端麻木、双下肢无力伴进性性加重行走不能。2例病人无明显临床症状。 1.3 扫描方法 GE 1.5T超导MR扫描机,均采用颈部线圈自旋回波或快速自旋回波序列,作矢状位T1、T2及T2压脂,T2横断位扫描。2例病人加行冠状位扫描。飞利浦16排螺旋CT,平扫+薄层扫描,平扫层厚5mm,薄层扫描层厚0.8mm,重建0.3mm。美国锐科DR,采用颈椎正侧位检查。 1.4 测量方法大多采用正中矢状位。 1.4.1 颅底凹陷症径线测量1、钱氏线[2]:硬腭后缘与枕骨大孔后上缘连线.。齿状突超过此线3mm,为颅底凹陷。2、麦氏线:硬腭后缘至枕骨鳞部最低点连线,齿状突超过此线6mm,为颅底凹陷。3、双乳突连线:双乳突尖之间连线。齿状突超过此线1-2mm,提示颅底凹陷征。4二腹肌线:两侧二腹肌沟(乳突根部内侧)连线,齿状突至此线的距离小于10mm为颅底凹陷。5、BULL角:硬腭平面与环椎平面所形成角度,大于13°为颅底凹陷。6、Boogard 角(波氏角):枕骨大孔前后缘连线与枕骨斜坡所形成角度,正常为119.5°-136°,原发性颅底凹陷症时此角增大。7、克劳指数:齿状突顶点到鞍结节与枕内粗隆连线的垂直距离。正常为40-41mm,若小于30mm,提示颅底凹陷症。 1.4.2 合并症径线测量1、斜坡延长线[1]:齿状突相交于枢椎体或齿状突基底部表明枕颈区脱位。2、环齿关节脱位:环椎前弓后缘与齿状突前缘距离大于3mm(成人)。3、小脑扁桃体下疝畸形:小脑扁桃体下部超过枕骨大孔平面以下5mm。4、颅底角:鼻根部至蝶鞍