13.应有格物致知精神-导学案附答案

13.应有格物致知精神

【教学目标】 1.了解“格物致知”的真正含义及其对于学习科学知识的重要性,从整体上把握文章内容。2.理解本文从正反两方面运用摆事实和讲道理相结合的论证方法。

【重点难点】掌握本文的论证方法,正确理解“格物致知”的真正含义。

【资料链接】

丁肇中(1936—),美国物理学家。生于密执安州安阿伯。1962年获哲学博士学位。1969年后任马萨诸塞理工学院教授,主要从事高能物理学研究。1974年领导的研究小组在实验中发现新粒子(J/ψ粒子),并导致了一系列与之相关的新粒子的发现,使粒子物理学进入了一个新的发展阶段。因此于1976年与里克特同获诺贝尔物理学奖。

【整体感知】

1.朗读课文,圈画文中生字词。

丁肇.()中埋没.()彷.()徨.()儒.()家

华裔.()论.()语中庸.()

2.根据意思写出相应词语。

⑴推究事物的道理。

⑵求知,得到知识。

⑶端正心思。

⑷就是指努力提高自己的品德修养。

⑸管理好自己的家庭和家族。

⑹比喻置身事外或不协调别人。

⑺推广延伸到全国各地,流传千秋万代。

3.合作探究、问题解决

⑴本文的中心论点是?

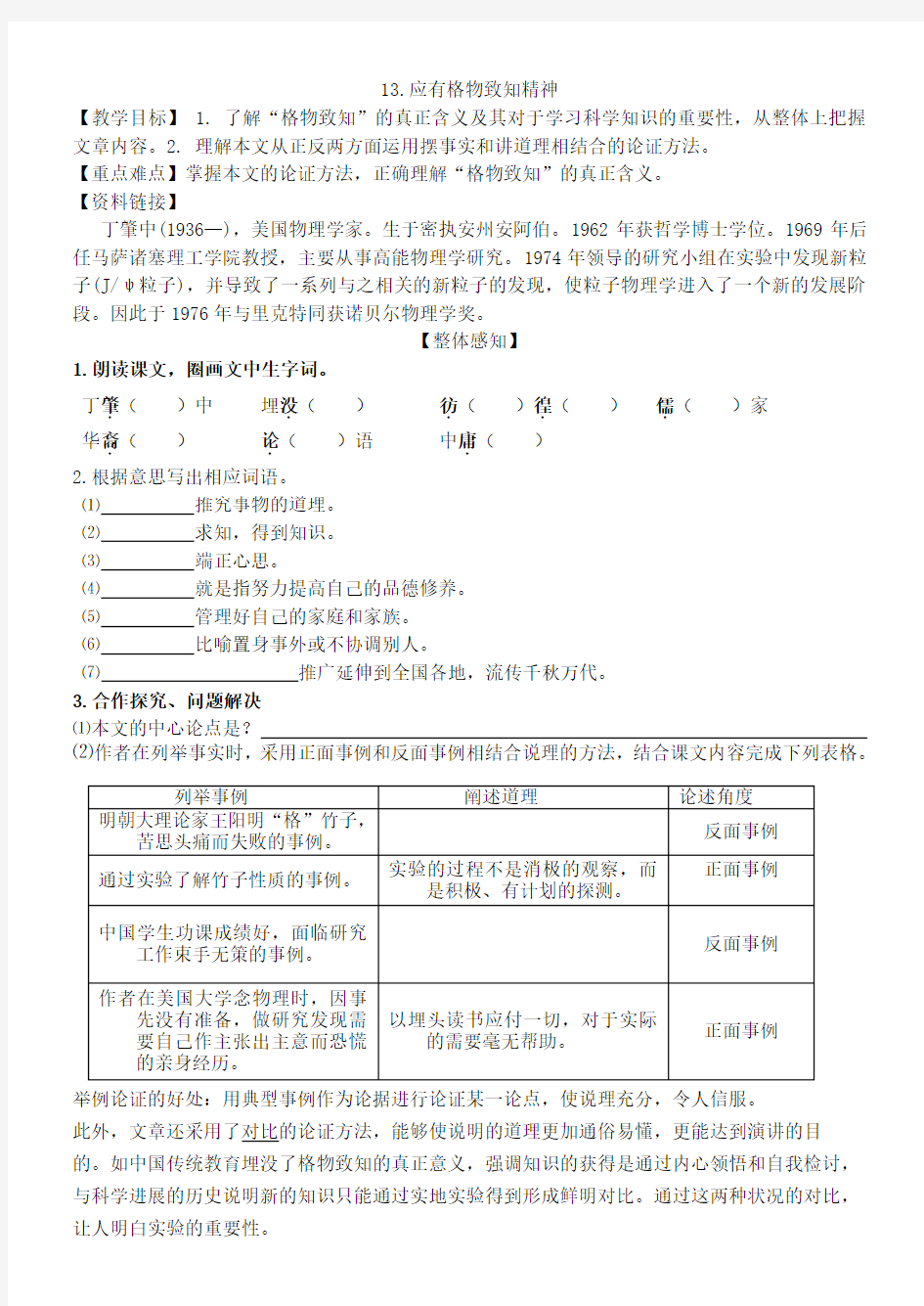

⑵作者在列举事实时,采用正面事例和反面事例相结合说理的方法,结合课文内容完成下列表格。

举例论证的好处:用典型事例作为论据进行论证某一论点,使说理充分,令人信服。

此外,文章还采用了对比的论证方法,能够使说明的道理更加通俗易懂,更能达到演讲的目

的。如中国传统教育埋没了格物致知的真正意义,强调知识的获得是通过内心领悟和自我检讨,与科学进展的历史说明新的知识只能通过实地实验得到形成鲜明对比。通过这两种状况的对比,让人明白实验的重要性。

⑶什么叫“格物”和“致知”?格物致知的真正意义有那两个方面?

⑷本文的结论是什么?

【课后巩固】

4.文本探究

⑴传统的中国教育并不重视真正的格物和致知的原因是什么?

⑵第4段举王阳明“格物”失败的例子证明了什么?

⑶实验精神在科学上的重要性在哪里?

⑷为什么说当今社会需要真正的格物致知精神?

5.写法赏析

(1)作者举了哪些事例来阐明应该有格物致知精神?

(2)作者讲了哪些道理来阐明应该有格物致知精神?

【拓展延伸】

6.有些同学高分低能是什么原因造成的?我们怎样学习才能适应现在的世界环境?

7.同学们,学完课文后,相信你对“格物致知”有了深刻的认识。联想一下,我们是否也有“格物致知”精神?是否也有通过“格物”来“致知”的生活事例?或者有关“格物致知”的名人名言或历史故事?

1.朗读课文,圈画文中生字词,并解释词义。

zhào mò páng huáng rú (yì) (lún)(yōng)

2.根据意思写出相应词语。

⑴格物⑵致知⑶正心⑷修身⑸齐家⑹袖手旁观⑺推之于四海,传之于万世

3.合作探究、问题解决

⑴学习自然科学应有格物致知精神。

⑵

⑶①从探察物体而得到知识。格,探察、探究。物,物体、事物。致,达到、得到。

②第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;第二,探索应该有想象力、有计划,不能消极地袖手旁观。

⑷希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

4.⑴可能是因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。

⑵王阳明的“格物”实是“格已”,而不是研究万物的道理,这是无用的,不能适用于现在的世界,证明传统的中国教育的目的是不正确的。

⑶只有通过实地实验才能得到新的知识。

⑷真正的格物致知精神不但在学术研究中不可缺少,在应付今天的世界环境中也是必不可少的。

5.

⑴举例论证:作者举了王阳明“格”竹子的事例证明“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”;举了自己由于受传统教育不知吃了多少苦头的事例,证明受传统教育的中国学生有“偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手”的弱点。

⑵分析传统的中国教育的弊病;论述实验精神在科学上的重要性;解释格物致知的含义;揭示格物致知精神真正的意义等。

6.①有些同学高分低能,是由于在传统教育的背景下,加上应试教育的影响,“偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手”,因此考试得高分,一开始搞研究或者需要动手时,就不知所措了。②我们只有转变观念,对格物致知有新的认识和思考,使实验精神真正变为中国文化的一部分,在具有扎实的基础知识和基本技能的同时,还要培养实践精神和创新精神。

7.

甲生:我从探究剪刀的工作原理,从而知道了杠杆原理(中间那个点构造了杠杆)。

乙生:我搜集的是名言,有:不入虎穴,焉得虎子。——《后汉书》/耳闻之不如目见之,目见之不如足践之。——刘尚/纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。——陆游

丙生:我举一个反面的例子:赵括纸上谈兵导致全军覆没。

应有格物致知精神教案_应有格物致知精神阅读答案

应有格物致知精神教案_应有格物致知精神阅读答案 课文《应有格物致知精神》出自九年级上册语文作业本练习册答案,其原文如下: 【原文】 我非常荣幸地接受《了望》周刊授予我的“情系中华”征文特别荣誉奖。我父亲是受中国传统教育长大的,我受的教育的一部分是传统教育,一部分是西方教育。缅怀我的父亲,我写了《怀念》这篇文章。多年来,我在学校里接触到不少中国学生,因此,我想借这个机会向大家谈谈学习自然科学的中国学生应该怎样了解自然科学。 在orG中国传统教育里,最重要的书是“四书”。“四书”之一的《大学》里这样说:一个人教育的出发点是“格物”和“致知”。就是说,从探察物体而得到知识。用这个名词描写现代学术发展是再恰当没有了。现代学术的基础就是实地的探察,就是我们现在所谓的实验。 但是传统的中国教育并不重视真正的格物和致知。这可能是因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。《大学》本身就说,格物致知的目的,是使人能达到诚意、正心、修身、齐家、治国的田地,从而追求儒家的最高理想——平天下。因为这样,格物致知的真正意义被埋没了。 大家都知道明朝的大理论家王阳明,他的思想可以代表传统儒家对实验的态度。有一天王阳明要依照《大学》的指示,先从“格物”

做起。他决定要“格”院子里的竹子。于是他搬了一条凳子坐在院子里,面对着竹子硬想了七天,结果因为头痛而宣告失败。这位先生明明是把探察外界误认为探讨自己。 王阳明的观点,在当时的社会环境里是可以理解的。因为儒家传统的看法认为天下有不变的真理,而真理是“圣人”从内心领悟的。圣人知道真理以后,就传给一般人。所以经书上的道理是可“推之于四海,传之于万世”的。这种观点,经验告诉我们,是不能适用于现在的世界的。 我是研究科学的人,所以先让我谈谈实验精神在科学上的重要性。 科学进展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。 实验的过程不是消极的观察,而是积极的、有计划的探测。比如,我们要知道竹子的性质,就要特别栽种竹树,以研究它生长的过程,要把叶子切下来拿到显微镜下去观察,绝不是袖手旁观就可以得到知识的。 实验的过程不是毫无选择的测量,它需要有小心具体的计划。特别重要的,是要有一个适当的目标,以作为整个探索过程的向导。至于这目标怎样选定,就要靠实验者的判断力和灵感。一个成功的实验需要的是眼光、勇气和毅力。 由此我们可以了解,为什么基本知识上的突破是不常有的事情。我们也可以了解,为什么历史上学术的进展只靠很少数的人关键性的发现。

第14课 应有格物致知精神练习

第14课应有格物致知精神 1.本文作者________是美籍华裔________家,________奖获得者。 2.“格物““致知”出自儒家经典中________的________篇。宋代朱熹抽取__ ______中的________、《中庸》两篇和________、《孟子》编在一起,称为“四书”。那么“五经”是指、、、 、。 3.根据课文内容填空。 A.________传统的中国教育并不重视真正的格物和致知。这可能是________ 传统教育的目的并________寻求新知识,________适应一个固定的社会制度。B.实验的过程消极的观察,积极的、有计划的探测。 C.我觉得真正的格物致知精神,在研究学术中不可缺少,在应付今天的世界环境中也是不可少的。 4.解释下列词语。 (1)格物致知: (2)袖手旁观: (3)一帆风顺: (4)一个人教育的出发点是“格物”和“致知” 格物:_____________________________________________________ 致知:_____________________________________________________ (5)但是在研究工作中需要拿主意时,就常常不知所措了。 不知所措:_________________________________________________ 5根据本义写出相应的成语。 A.船挂满帆,一路顺风行驶。()B.把手笼在袖子里在一旁观看。()C.一抬脚就成功。()D.事情在于人做。() 6、试比较下列句子中括号里的词语,指出哪个词最合适,并说明原因。(1).实验的过程不是毫无选择的(测试、测量),它需要有小心具体的计划。 (2).在今天,王阳明的思想还在继续地(支撑、支配)着一些中国读书人的头脑。 (3).因为儒家传统的看法认为天下有不变的真理,而真理是“圣人”从内心(领悟、领会)的。 7.“应有格物致知精神”中“格物”一词的含义是() A.合格的事物B.推究事物的道理 C.探讨自己D.追求最高理想 8.下列句子是单句的一项是[] A.科学进展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。 B.实验的过程不是消极的观察,而是积极的、有计划的探测。 C.因为这个文化背景,中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。

《只有一个地球》教学设计

《只有一个地球》教学设计 【设计理念】《只有一个地球》是一篇脉络清晰、通俗易懂的说明文。课文介绍了地球的知识,告诉我们要细心呵护地球,保护地球的生态环境,倍加珍惜地球的资源。作者先从宇航员在太空遥望地球所看到的景象写起,引出对地球的介绍;接着从地球在宇宙中的渺小,地球所拥有的自然资源有限而又被不加节制地开采或随意毁坏等方面,说明地球面临着资源枯竭的威胁;然后用科学家研究的成果证明,当地球资源枯竭时,人类无法移居到第二个适合的星球上最后告诉读者:人类应该精心保护地球,保护地球的生态环境。《语文课程标准》明确指出:“全面提高学生的语文素养”。我们的语文课堂教学要培养学生的语文能力、思维能力、创造能力,引导学生积累语文知识,并渗透人文精神的培养。根据新课程的要求,结合课文的特点,我是这样设计教学的:一、引导学生运用各种方式朗读课文,在反复的朗读中,品味用词用语的妙处,培养语感,理解课文内容。二、本篇文章是文艺性说明文,其文字背后告诉我们一些有关地球的科学知识和人类生存所存在的现象,凭借单调浮躁的文字学生是无法理解其中蕴含的知识以及道理的,于是我借助多媒体进行教学,运用幻灯片出示文字所描述的画面、生活中实际存在的画面,刺激学生的眼球,唤醒学生的心灵,从而融入

文本,与作者产生共鸣。三、在理解课文的基础上,指导学生运用重要词语复述课文,掌握复述课文的方法,进一步熟悉文本,积累语言,积累语文知识。四、学习语文这门课程就是学习语言运用的本领。积累在于运用,引导学生积累语言,是为了以后在语文实践中得以运用。在教学过程中,我挖掘课文的空白处,加强学生口头语言表达的训练,培养学生的想象能力。另外,还要求学生运用本节课所学到的语言进行写作,培养学生的写作能力,巩固所学知识。 学习本篇课文,要注意培养学生的语文能力,提高学生的语文素养,以达到学习的最终目的。 【教学目标】 1、默读课文,自主认识生字新词。能联系上下文理解“慷慨、有限、本来”等词。 2、根据课文内容理解句子“我们这个地球太可爱了,又太容易破碎了!” 3、理解课内容,懂得“只有一个地球”的道理,增强爱护环境,保护地球的意识。 4、体会说明文用语的准确、严谨,学习说明的方法。 【教学重点】 理解句子“我们这个地球太可爱了,又太容易破碎了!”懂得“只有一个地球”的道理,增强保护地球的意识。 【教学难点】

14《应有格物致知精神》省优质课一等奖教案

初中三年级语文学科教案 执教人杨朗课型新 授 教案 类型 自 主 主 备 人 杨 朗 集体备课日期 合 作 释 疑 2、读一读,写一写。cuò 肇(zhào) 埋没(mò) 彷徨(páng)(huáng)不知所(措) 使用日期主管人华裔(yì)论语(lún)儒家(rú) 3、借助工具书理解词义。 课题14、应有格物致知精神研讨 意见格物致知:穷究事物原理,从而获得知识。 彷徨:走来走去,犹豫不决,不知该往何处去。 学习目标1.掌握格物致知的含义并理解真正的格物致知的精神。袖手旁观:比喻置于事外或不协助别人。 2.抓住论点,理清文章的脉络结构并学习文章的论证方法。一帆风顺:比喻非常顺利,毫无挫折。 3、结合自身学习实际,积极争取做一名注重实践、有开拓精不知所措:不知怎么办才好。形容处境为难或心神慌乱。 神的人。【自学目标】(9分钟) (1)再次认真朗读课文独立思考:课文论述的话题是什么?本文的中 重点目标1、3 心论点是什么? (2)围绕这个观点,作者阐述了哪三个问题?理清作者的写作思路。 难点目标3 有疑难的地方同位或小组局部交流。 检查反馈:(1)a中国学生应该怎样了解自然科学? 教具Ppt课件b学习自然科学要有格物致知精神。 教学过程(2)a什么是格物致知、真正的格物致知精神?(1-2)提出问题 明标自学(一)导入新课:b为什么要有格物致知的精神?(3-12)分析问题 首先视频导入引出新课。然后出示学习目标并检查预习情况。 c 怎样才能做到格物致知?(13)解决问题1、了解作者。【合作交流】(15分钟) 【知识链接】丁肇中(1936~)美籍华裔物理学家。于1976年与里克 特同获诺贝尔物理学奖。 自由读课文,先自主思考,有疑难的地方然后小组交流,完成下面问题: (1)《大学》里“格物致知”的含义是什么?作者所说的真正的格物致知

新人教版九年级语文上册第14课《应有格物致知精神》教案

新人教版九年级语文上册第14课《应有格 物致知精神》教案 内容预览: 14、《应有格物致知精神》 教学目标:1、理解真正的格物致知的精神,理解文章的论证方法。 2、学习编写阅读提纲,把握文章的思想内容和篇章结构。 3、联系学生实际,培养科学实验精神。 教学重点:1、议论文三要素在本课的体现。 2、格物致知精神的含义。 教学难点:1、编写本文的结构提纲。 2、对文中难句的理解。 教时:二课时 第一课时 教学步骤: 一、导入新课,激发情趣。 请一学生讲《三国演义》中“马谡失街亭”的故事。 师小结:“马谡失街亭”的故事告诉我们:再好的理论也不能脱离实际。下面,我们就学习华裔科学家、诺贝尔奖获得者丁肇中的文章----《应有格物致知精神》,看他告诉我们科学发明创造应当靠什么呢?(板书课题) 二、走近作者:丁肇中----(点学生介绍)

三、检测预习: 1、生翻开这课的《导与练》,师找四名学生上台写出“基点梳理)1-4的答案,鼓励学生提出另外的生字难词,师生共同点评纠正。 2、师补充:根据所给内容在课文中找出相应词语写在括号里。(师说生答,师把词板书在黑板上。) A、形容非常顺利,没有阻碍。(一帆风顺) B、置身于事外,既不过问,也不协助别人。(袖手旁观) C、不知怎么办才好,形容受窘或发急。(不知所措) D、推究事物的道理。(格物) E、走来走去,犹豫不决,不知往哪个方向去。(彷徨) 四、感知文本:点生按座次朗读课文,一人一段,要求:不能添读、漏读、错读,声音要宏亮,吐词要清楚;读完后师找学生点评。 五、巩固铺垫:师生一起回忆议论文的有关知识,为学习新课做准备。(同学们可结合课文后边方框里的文字回答) 1、议论文的三要素是什么?(论点、论据、论证) 2、什么是论点? 论点是作者对所论述问题的见解和主张,在形式上,一般是完整的句子。 3、怎样理解论据呢? 论据是证明论点的根据,它又分为事实论据和道理论据两

人教版语文六年级上册《13.只有一个地球》导学案

人教版语文六年级上册《13.只有一个地球》导学案 班级:小组:姓名:教师评价: 教师寄语:大自然的美,需要我们用心去感受! 【学习目标】 1、学会10个生字,能正确读写相关词语。 2、默读课文,理解课文内容,懂得“只有一个地球”的道理,增强爱护环境、保护地球的意识。 3、体会说明用语的准确、严谨,学习说明的方法。 预习案 【学法提示】 采用多中读书方法,反复读文,运用学过的把握课文主要内容的方法理清课文脉络,梳理课文内容。【资料链接】 1、全球生态环境状况的几个数字据《人民日报·海外版》(2002年10月14日第十一版)报道:全球生态环境亮起红灯,表现在: 23%的耕地面积严重退化; 臭氧层出现漏洞,面积大于美洲总面积; 因全球气候变暖,冰川即将融化; 50%的江河水流量减少或被严重污染; 25%的哺乳动物、12%的鸟类濒临灭绝; 1/4人类所患疾病与环境恶化有关; 1/3土地面临沙漠化; 80个国家严重缺水; 10亿人口受到荒漠化威胁。 【预习自测】 学习建议:自测题体现一定的基础性,又有一定的思维含量,只有“细心才对思考才会”。 1、我要用多种读法反复读课文,争取读正确读流利,并且完成下列各题: ①我通过读课文会认这几个词并给带点的字标音: 遨.()游渺.()小璀.()璨.()慷.()慨.()恩赐.() ②我要抄写下列词语,争取会听写。 遥望晶莹资源矿物恩赐节制滥用威胁指望设想移民破碎目睹和蔼可亲 2、我要默读课文,思考课文写了地球哪几方面的内容,用自己的话概括课文主要内容: 3、通过读文,我对地球的初步认识是: 4、读文后我有几点疑问 疑问一: 疑问二:

探究案 【学始于疑】——我思考、我收获 1.作者为什么说地球是美丽的,又是渺小的? 2.遨游太空的宇航员为什么感叹说“我们这个地球太可爱了,同时又太容易破碎了。”? 3.为什么说只有一个地球? 学习建议:请你用5分钟的时间认真思考以上问题并结合预习中自己的疑问开始下面的探究学习。【质疑探究】 1、作者说地球是美丽的,渺小的,是否有道理,根据课文内容,说说你的理由。 (1)美丽是因为: (2)渺小是因为: 2、我懂了遨游太空的宇航员为什么感叹说“我们这个地球太可爱了,同时又太容易破碎了”? (1)太可爱是因为: (2)太容易破碎是因为: (3)为什么要强调“同时”: 3.我读懂了作者为什么说“只有一个地球”? 【拓展延伸】 你想对地球、对人类或对自己说些什么? 【课堂检测】 人类生活所需要的水资源、森林资源、生物资源、大气资源,本来是可以不断再生,长期给人类做贡献的。但是,()人们随意毁坏自然资源,不顾后果地滥用化学品,()使它们不能再生,()就造成了一系列生态灾难,给人类生存带来了严重的威胁。 1、在括号里填上合适的关联词语。 2、结合课文,解释下面词语的意思。 随意: 滥用: 不能再生: “生态灾害”是什么意思,举例说明生态灾害给人类生存带来的严重威胁。 训练案 学习建议:完成课后训练案需要定时训练,时间不超过25分钟。独立完成,不要讨论。 1. “它是一个半径只有六千三百多千米的星球。在群星璀璨的宇宙中,就像一叶扁舟。它只有这么大,不会再长大。” 我知道这句话写出了地球的,采取的说明方法是 2. 课文还运用了很多说明方法,我要举例说明。

14《应有格物致知精神》

《应有格物致知精神》教学设计 教学目标 1、了解“格物致知”的真正含义及其对于学习科学知识的重要性,从整体上把握文章内容。 2、理解本文从正反两方面运用摆事实和讲道理相结合的论证方法。 3、结合自身学习实际,积极争取做一名注重实践、有开拓精神的人。 教学重难点 1、理解作者观点,整体把握课文内容。 2、学习“摆事实、讲道理”的论证方法。 教学课时 2课时 教学过程 第一课时 一、导入新课 我们常说“实践出真知”“实践是检验真理的唯一标准”,可见,实践精神有多么重要,今天我们就来学习一篇关于讲述实践精神的文章《应有格物致知精神》。 二、作者简介 丁肇中(1936-)美籍华裔物理学家。1936年生于密执安州的安阿伯。1962年获哲学博士学位。1969年后任马萨诸塞理工学院教授,主要从事高能物理学研究。1974年领导的研究小组在实验中发现新粒子(J/ψ粒子),并导致了一系列与之相关的新粒子的发现,使粒子物理学进入了一个新的发现阶段。因此于1976年与里克特同获诺贝尔物理学奖。 三、整体感知 1、朗读课文,积累词语。 (1)生字 肇(zhào) 埋没(mò) 彷徨(páng huáng) (2)理解词义 格物:推究事物的道理。格,探究、穷尽。 致知:致,推及;知,认识。就是使心中已知之“理”,推开拓展,使认识达到无所不知的极限。 彷徨:走来走去,犹豫不决,不知该往何处去。 修身:旧时指努力提高自己的品德修养。 清谈:本指魏晋间一些寸;大夫不务实际,空谈哲理。后世泛指一般不切实际的谈论。 诚意:使自己的意念真减,思想纯正,不欺骗自己。 正心:即心要端正。 齐家:即把自己的家族整顿好。 袖手旁观:比喻置于事外或不协助别人。 一帆风顺:比喻非常顺利,毫无挫折。 2、速读课文,对课文进行圈点批注,找出表达作者观点的句子、承上启下的段落、各

应有格物致知精神 教学设计

《应有格物致知精神》的教学设计 教学目标:1、理解真正的格物致知的精神,理解文章的论证方法。 2、学习编写阅读提纲,把握文章的思想内容和篇章结构。 3、联系学生实际,培养科学实验精神。 教学重点:1、议论文三要素在本课的体现。 2、格物致知精神的含义。 教学难点:1、编写本文的结构提纲。 2、对文中难句的理解。 教时:二课时 第一课时 教学步骤: 一、导入新课,激发情趣。 请一学生讲《三国演义》中“马谡失街亭”的故事。 师小结:“马谡失街亭”的故事告诉我们:再好的理论也不能脱离实际。下面,我们就学习华裔科学家、诺贝尔奖获得者丁肇中的文章----《应有格物致知精神》,看他告诉我们科学发明创造应当靠什么呢?(板书课题) 二、走近作者:丁肇中----(点学生介绍) 三、检测预习: 1、生翻开这课的《导与练》,师找四名学生上台写出“基点梳理)1—4的答案,鼓励学生提出另外的生字难词,师生共同点评纠正。 2、师补充:根据所给内容在课文中找出相应词语写在括号里。(师说生答,师把词板书在黑板上。) A、形容非常顺利,没有阻碍。(一帆风顺) B、置身于事外,既不过问,也不协助别人。(袖手旁观) C、不知怎么办才好,形容受窘或发急。(不知所措) D、推究事物的道理。(格物) E、走来走去,犹豫不决,不知往哪个方向去。(彷徨) 四、感知文本:点生按座次朗读课文,一人一段,要求:不能添读、漏读、错读,声音要宏亮,吐词要清楚;读完后师找学生点评。 五、巩固铺垫:师生一起回忆议论文的有关知识,为学习新课做准备。(同学们可结合课文后边方框里的文字回答) 1、议论文的三要素是什么?(论点、论据、论证) 2、什么是论点? 论点是作者对所论述问题的见解和主张,在形式上,一般是完整的句子。 3、怎样理解论据呢? 论据是证明论点的根据,它又分为事实论据和道理论据两种。 4、那什么是论证呢? 论证是运用论据来证明论点的过程和方法。常见的论证方法有:事例论证、道理论证、对比论证、比喻论证、类比论证、归纳论证、演绎推理论证等,在议论文中往往综合运用几种论证方法说理,很少只用一种方法。 六、活学活用:那么本课的论点是什么?你能为本文列出结构提纲吗?利用刚才所复习的议论文知识,小组讨论完成。小组可推举一个代表把讨论提纲写在黑板上,其他人则写在书上或者预习本上。师生共同订正。(板书) 全文可分为三部分:

人教版八年级下册(2017部编版)语文第14课《应有格物致知精神》导学案

八年级语文第二学期导学案 14、应有格物致知精神 第一课时 一、回顾复习 作者简介:丁肇中(1936-)美籍华裔物理学家。1936年1月27日出生于美国密执安州的安阿伯,当时他的父亲在密执安大学念书,后来到台湾大学教。青少年时期,丁肇中是在祖国大陆和台湾度过的,在国内念完小学和中学后,到美国密执安大学学习,1959年获得工程学士学位,1960年获得科学硕士学位,1962年获得(物理学)哲学博士学位。1963年以福特基金研究生的身分到瑞士日内瓦欧州核研究中心从事原子弹的研究工作,1964年回到美国,担任纽约哥伦比亚大学讲师,第二年提升为助理教授。1969年提升为物理学教授。1976年获诺贝尔物理学奖。 二、学习目标 1.了解“格物致知”的真正含义及其对于学习科学知识的重要性,从整体上把握文章内容。 2.理解本文从正反两方面运用摆事实和讲道理相结合的论证方法。 3.结合自身学习实际,积极争取做一名注重实践、有开拓精神的人。 【教学重点】 1.理解作者观点,整体把握课文内容。 2.学习“摆事实、讲道理”的论证方法。 【教学难点】 掌握本文的论证方法,正确理解“格物致知”的真正含义。 三、合作探究 1、生字正音。 丁肇中()嘹望()授予()彷徨()儒家()埋没()2.词语解释。 授予:彷徨: 清谈:袖手旁观: 不知所措: 四、精讲点拨 1、朗读课文。 2、请在文中用横线画出各段的中心句,然后分析归纳,理出课文的层次结构。本文论点:应有格物致知精神(课文标题)第一部分(l~2段):提出问题。中国学生应该怎样了解自然科学? 要。 第二部分(3~12段):分析问题。 第一层(3~5段):分析中国教育不重视的社会根源。举例王阳明的格物是格已,这种观点不能适用于现在的世界。 第二层(6~10段):分析实验精神在科学上的重要性。 第三层(11~12段):分析在这种文化背景下中国学生的现状。以“我”举例。第三部分:解决问题。强调我们需要培养实验的精神的意义并对我们这一代提出希望。 五、学生小结 这篇文章促使我们不得不思考我们现在的教育。在我们身边也有许多高分低能的现象:考起试来,得心应手,分数都很高,可是处理实际问题时却束手无策。所以,我认为我们现在的学习不能过于偏重知识的纯记忆,而应多实践、多动手,要培养创新精神。否则,即使我们能成为未来的研究生、学者,也不可能有大的创造力。 六、达标测试 一、根据本义写出相应的成语。 A.船挂满帆,一路顺风行驶。() B.把手笼在袖子里在一旁观看。()C.一抬脚就成功。() D.事情在于人做。() 二、没有错别字的一项是() A.现代学术的基础就是实地的探查,就是我们现在所谓的实验。 B.因这样,格物致知的真正意义便被埋没了。 C.一切成功的实验需要的是眼光、勇气和意力。 D.以为只要很“用功”,什么都尊照老师的指导,就可以一帆风顺了。 三、用适当的关联词语填空。 A.传统的中国教育并不重视真正的格物和致知。这可能是传统教育的目的并寻求新知识,适应一个固定的社会制度。 B.实验的过程消极的观察,积极的、有计划的探测。 C.我觉得真正的格物致知精神,在研究学术中不可缺少,在应付今天的世界环境中也是不可少的。 七、布置作业:读读写写 八年级语文第二学期导学案

《只有一个地球》导学案(含答案)

六年级上册语文预习学案 13 只有一个地球 设计人:李翠利吴子锐校版:陈清廉 【课前预习】 (三步读书法:一读扫障碍二读知大意三读品词句) 一、朗读课文,完成下列题目。(温馨提示:用自己喜欢的方式读课文第一遍,把字音读准、课文读通哦!) 1.我通过读课文会认这几个词并给带点的字标音。 遨.游渺.小恩赐.慷慨 .. ..璀璨 2.抄写下例词语,争取会听写。 遥望晶莹资源矿物恩赐节制滥用 威胁设想移民破碎目睹和蔼可亲 二、整体认知。 1.默读课文,思考:课文主要写了什么内容,用自己的话概括出来。 2.《只有一个地球》从四个方面对地球进行了介绍: (1—2)段讲 (3—4)段讲 (5—7)段讲 (8—9)段讲 3.通过读文,我对地球的初步认识是 4.初读后几点疑问 疑问一 疑问二 三、温故知新。 说明文常用的说明顺序: 说明文常用的说明方法:

【课后检测】 1.看拼音写词语。 áo yóu cuǐ càn miǎo xiǎo jīng yí ng( ) ( ) () ( ) ēn cìwēi xié yáo wàng kāng kǎi ( ) ( ) ( ) ( ) 2.能给多音字注音并组词 扁( )观( ) 供( ) ( )( )( ) 3.指出下列句子运用了哪种说明方法。(8分) A.打比方 B.列数字 C.举例子 D.作比较 ⑴在群星璀灿的宇宙中,地球就像一叶扁舟。( ) ⑵地球是一个半径只有六千三百多千米的星球。( ) ⑶同茫茫宇宙相比,地球是渺小的。( ) ⑷科学家们提出了许多设想,例如,在火星或者月球上建造移民基地。( ) 4.按课文内容把句子补充完整,并读读背背。 遥望地球,这光晶莹透亮的球体…… ⑴周围裹着 ⑵在群星璀灿的宇宙中,地球就像 ⑶地球是无私的,他向人类 5.阅读课文选段,完成下面题目。 人类生活所需要的水资源、森林资源、生物资源、大气资源,本来是可以不断再生,长期给人类做贡献的。但是,人们随意毁坏自然资源,不顾后果地滥用化学品,使它们不能再生,就造成了一系列生态灾难,给人类生存带来了严重的威胁。 1.在横线处填上合适的关联词语。 2.结合课文,解释下面词语的意思。 随意: 滥用: 不能再生: 3.“生态灾害”是什么意思,举例说明生态灾害给人类生存带来的严重威害。 六年级上册语文课中导学

应有格物致知精神阅读练习及答案

应有格物致知精神阅读练习及答案 导读:我根据大家的需要整理了一份关于《应有格物致知精神阅读练习及答案》的内容,具体内容:科学研究中的实验精神是非常重要的,格物致知精神如今仍具有指导意义。以下是我为你整理的,希望能帮到你。《应有格物致知精神》阅读材料我是研究科学的人,所以先让我谈谈实验精神... 科学研究中的实验精神是非常重要的,格物致知精神如今仍具有指导意义。以下是我为你整理的,希望能帮到你。 《应有格物致知精神》阅读材料 我是研究科学的人,所以先让我谈谈实验精神在科学上的重要性。 科学进展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不可能由自我探讨或哲理的清谈而求得。 实验的过程不是消极的观察,而是积极的、有计划的探测的过程。比如,我们要知道竹子的性质,就要特别栽种竹子,以研究它生长的过程,要把叶子切下来拿到显微镜下去观察,绝不是袖手旁观就可以得到知识的。 实验的过程不是毫无选择的测量,它需要有具体细致的计划。特别重要的,是要有一个适当的目标,以作为整个探索过程的向导。至于这一目标怎样选定,就要靠实验者的判断力和灵感。一个成功的实验需要的是眼光、勇气和毅力。 由此我们可以了解,为什么基本知识上的突破是不常有的事情。我们也可以了解,为什么历史上学术的进展只靠很少数的人关键性的发现。

在今天,王阳明的思想还在继续地支配着一些中国读书人的头脑。因为这个文化背景,中国学生大部偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是在研究工作中需要拿主意时,就常常不知所措了。 在这方面,我有个人的经验为证。我是受传统教育长大的。到美国大学念物理的时候,起先以为只要很"用功",什么都遵照老师的指导,就可以一帆风顺了,但是事实并不是这样。一开始做研究就马上发现不能光靠教师,需要自己做主张、出主意。当时因为事先没有准备,不知吃了多少苦。最使我彷徨惊慌的,是当时的惟一办法——以埋头读书应付一切,对于实际的需要毫无帮助。 《应有格物致知精神》阅读题题目 1、作者所阐述的主要观点是什么? 2、在科学实验过程中,需要怎么做?在求知过程中,又该摒弃哪些不良的学习习惯?为什么? 3、从初中学过的课文中选取一位科学家的事例做事实论据,以支持作者所阐述的观点。 《应有格物致知精神》阅读题答案 1、答案:科学研究中的实验精神是非常重要的。 2、答案:在科学实验过程中,需要积极的探测、具体细致的计划、有恰当的目标作向导;在求知过程中,必须摒弃埋头读书、不愿动手,过度依赖老师的坏习惯。因为只有这样,才能获得新知识,才能在研究工作需要拿"主意"时,有了"主意"。

《只有一个地球》导学案

《只有一个地球》导学案 教学目标 1、进一步学习课文,明白“只有一个地球”,懂得应该珍惜资源保护地球的生态环境。 2、理解“本来、至少”等词在句子中的作用,领悟课文的说明方法。 重点难点明白“只有一个地球”,懂得应该珍惜资源保护地球的生态环境。 教具准备地球的图片及相关资料。 一、复习检查: 1、检查生字新词掌握情况——听写 2、课文从哪几方面介绍了地球的概况? 二、精读课文: 1、哪些段落可以看出地球的可爱,哪些段落可以看出地球太容易破碎了? A、宇航员感叹地球太可爱了,表现在: ① ② B、宇航员感叹地球太容易破碎了,表现在:

① ② 2、“只有一个地球”人类如果不精心地保护地球,保护地球的生态环境,会带来什么后果呢?请在最后一段里用“~~~~~~~~~~ ”划出相关语句。 3、找出一句作者赞美地球的句子,用“——”划记。 4、我们把所拥有的自然资源分成二类,它们是()资源和()资源。 5、“如果不加节制地开采,必将加速地球上矿产资源的枯竭”的原因是:()。 6、“人类生活所需要的水资源、森林资源、生物资源、大气资源,本来是可以不断再生,长期给人类做贡献的。”这个句子中的“本来”的意思是(),你对这个句子的理解是: 7、宇航员在感叹地球太可爱,又太容易破碎,又强调“同时”。我们认为强调“同时”就是强调地球的()性:它既有()的一面,又有()的一面,提醒人们,如果()资源,可爱的地球就可能走向()。从而进一步强调()的重要性。

三、检测: 1、填空 ()的球体()的宇宙 ()的威胁()的事情 ()的地球()的范围 2、宇航员为什么会发出“我们这个地球太可爱了,同时又太容易破碎了”的感叹? 3、你能写一句关于环保的口号吗?

[《只有一个地球》基于标准的教学设计]只有一个地球教学设计第二课时

[《只有一个地球》基于标准的教学设计] 只有一个地球教学设计第二课时 《只有一个地球》基于标准的教学设计教材来源:小学第三学 段《语文》教科书,人民教育出版社20XX年版。 教学内容来源:小学六年级语文(上册)第四组教学主题:珍爱我们的家园课时:共2课时,第2课时授课对象:六年级学生目标确定的依据 1. 课程标准相关要求(1)基于识字写字有较强的独立识字能力。能用硬笔书写楷书,行款整齐,有一定的速度。能用毛笔书写楷书,在书写中体会汉字的美。 (2)基于阅读阅读说明性文章,能抓住要点,了解课文的基本 说明方法。学习浏览,扩大知识面,根据需要搜集信息。能借助词典理解词语的意义。能联系上下文和自己的积累,推想课文中有关词句的意思。 2.教材分析《只有一个地球》是一篇科学小品文,从人类生 存的角度介绍了地球的有关知识,阐述了人类的生存“只有一个地球” 的事实,呼吁人类应该珍惜资源,保护地球。课文层次分明、脉络清晰。先引出对地球的介绍;接着用事实说明地球面临着资源枯竭的威胁;然后用科学家研究的成果证明,当地球资源枯竭时,人类目前无法移居到第二个适合居住的星球上; 最后告诉读者:人类应该精心保护地球,保护地球的生态环境。课文配有一

幅插图,画面形象生动,有助于学生理解课文内容,体会第一段内容。课后有3道题,第1题引发了学生对课文的思考,第2题帮助学生体会说明文用词的严谨、准确,第3词帮学生巩固本文用到的说明方法。 3.学情分析通过五年的学习,在识字方面,学生能较独立完成 识字任务,但对词语的理解与运用能力稍弱; 在阅读方面,多数学生能做到读准字音,不加字,不漏字,按标点停顿,但部分学生课后题和短文根本对不上号,不知道两者集合起来,边阅读边思考,造成了读不懂文章的现象。 教学目标1?默读课文,理解课文内容,懂得“只有一个地球“的道理,增强爱护环境、保护地球的意识。 2.体会说明文用语的准确、严谨,学习说明方法。 评价任务1 .通过自读、交流讨论,引导学生明白课文是从宇航员遥望地球引入,接着从“地球的渺小” “自然资源有限” “目前人类无法移居”三个方面来说明只有一个地球的事实,最后告诉人类应该保护地球。 2 .引导学生认真体会课后第二题,先让学生把加点的词语去掉语句,与原句作比较,体会这些词语在表情达意方面的作用。 教学活动过程环节学习过程评价要点环节一复习导入整体感知3分钟活动一(3分钟)1.复习课文前两部分分别讲了哪些问题。 2.导入。 3.问:人类能不能移居到别的星球上去呢?回顾旧知,导入 新知。 (评价目标一)环节二学习新知13分钟活动一(8分钟)

部编人教版语文八年级下册第14课《应有格物致知精神》重难点解析

《应有格物致知精神》重难点解析 1.本文的论点是什么?作者是怎样运用摆事实的论证方法进行论证的? 【解析】此题一是考查学生从文章中提出关键信息的能力,二是理解本文所选事例在文中的作用,从而加深对摆事实论证方法的认识。 本文的论点是:应有格物致知的精神。 为论证这一论点,作者采用了摆事实的论证方法。如课文第四节,举了明朝大学问家王阳明“格物”以失败告终的事例,很好地证明了在我国古代“格物致知”的真正意义被埋没了的观点。王阳明的失败,是由于他的“格物”并不是真正的实验,是不理解“格物致知”真正意义的必然结果。课文第十二节,举“我”初到美国学物理不知所措的生活经历,雄辩地证明了中国学生大都偏向于理论而轻视实验,告诉人们“格物”即实验精神在科学研究上的重要性,为“应有格物致知”精神这一中心论点提供事实论据。 2.作者说:“科学发展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。”请从科学史上选举事例进行证明。 【解析】此题既是考查学生的知识积累情况,又是训练学生对摆事实论证方法的运用。关键要注意紧扣论点选举恰当事例。 物理学史上,意大利科学家伽利略为了驳倒亚里士多德的物体下跌的速度和物体的重量成正比的观点,在比萨斜塔上同时抛下两个材料相同、重量不同的物体的实验,证明了不同重量的物体在空气中自由降落时,重量与下降速度无关,不同重量的物体以同样速度落地的结论。 3.文中说“我们需要培养实验的精神,就是说,不论是研究自然科学,研究人文科学,还是在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相”。想一想,“在个人行动上”为什么也要重视实验精神呢?在你的学习生活中,该怎样培养“格物致知”精神? 【解析】此题意在引导学生对课文作深入理解,在理解掌握课文论述的道理的基础上,努力做到学以致用。 第一问:由于个人行动不是盲目的行动,总要有一定的思想,一定的理念作指导。这思想、理念,也“不能盲目地接受过去认定的真理,也不能等待‘学术权威’的指示”,那就需要在实践中培养自己的判断力。

14应有格物致知精神

14应有格物致知精神 1.了解“格物致知”的文本含义及其对于学习科学知识的重要性,从整体上把握文章内容。 2.理解本文从正反两方面运用摆事实和讲道理相结合的论证方法。 3.感受科学实验精神的重要性,树立格物致知的精神及乐于动手实验的科学品质。 一、导入新课 有这样一则消息:四川一名女高中生以较高的分数考入了中国科技大学物理专业,入学后,她的高超的计算能力受到了老师和同学们的交口称赞。可是,她做实验的能力非常差,一连三周下来,竟未能完整地做好一个实验,这又使她的老师大为恼火。这是一个典型的高分低能的例子,请同学们说说,造成这个女大学生高分低能的原因是什么呢? (学生自由发言) 同学们说得十分在理,重理论,轻实践,最终就有可能导致高分低能的状况,这在当前高速发展的创新型社会中,是一个致命伤,这样的学生很难适应时代的需要,我们也应当避免成为这样的人。那么该怎么做呢?请同学们打开课本,丁肇中先生的《应有格物致知精神》一文,或许能给我们诸多启示。 二、教学新课 目标导学一:认识作者,整体感知 1.了解作者。 丁肇中(1936年1月27日—),美籍华裔物理学家,汉族,祖籍山东省日照市涛雒镇。1962年获得美国密西根大学物理学博士,1969年任马萨诸塞理工学院教授,主要从事高能物理学研究。1974年领导的研究小组在实验中发现新粒子:J/ψ粒子(以与自己中文姓氏“丁”类似的英文字母“J”将那种新粒子命名为“J粒子”)。后来有了一系列与之相关的新粒子的发现,使粒子物理学进入了一个新的发展阶段,因此于1976年与里克特同获诺贝尔物理学奖。现任美国麻省理工学院教授。他曾多次回国探亲,对祖国的科学事业极为关心。在他领导的实验小组里,中国派去的同志约占半数,这些科学工作者在他精心指导下正从事基本粒子的研究工作。 2.速读课文,结合课文批注,找出标示论题的语句、表达作者观点的句子、承上启下的段落、各段的关键句等,并给课文划分段落层次。 明确:本文论点:应有格物致知精神(课文标题)。 全文论题:中国学生应该怎样了解自然科学。 全文可分为四个部分: 第一部分(1—2段):提出论题,即中国学生应该怎样了解自然科学。

只有一个地球教师导学案

课 题 13、只有一个地球课型精读课学生姓名 学习目标知识与能力:有感情的朗读课文与默读课文相结合,感知课文内容,了解地球的有关知识,理解文章主旨; 引导学生在阅读中体会说明文用语的准确、严谨、生动,学习说明文的写作方法;引导学生学习“联系实际,深入思考”的方法,加深对课文的理解,激发学生珍惜资源,保护地球的情感。 过程与方法:重点探究关键句,深入感悟文章主旨;个性品读,交流感悟,培养个性化阅读的习惯;品味语 言,欣赏视频,直观感受,联系实际,提升情感。 情感、态度与价值观:懂得“只有一个地球”的道理,激发学生珍爱地球,从小树立环保意识。 重 点 了解地球的“可爱”和地球的“易碎”。 难 点 引导学生领悟地球为什么容易破碎。 学法过具体可感的材料、画面、歌曲,让学生有较切近的体会;个性化品读交流感悟,激发学生的主动性;联系生活实际,谈认识,说行动,深化对本文主旨的理解,学有所得。 课前预习:读课文画出生字新词,查字词典弄清生字的读音及生词的意思,在练习把课文读流利。 学习过程 一、预习导学 1、我知道课文的主要内容,我能用自己的话概括出来:。 2、默读课文,概括每一自然段讲的是什么意思。提示:有的自然段有中心句,就直接画出来。 二、合作探究 课文写了关于地球的哪几个方面的内容? 三、展示交流 1、指名分节朗读课文。 2、课文写了关于地球的哪几个方面的内容? 3、根据梳理的几方面的内容,用自己的话概括课文大意。 4、课文以“只有一个地球”为题是要告诉我们什么意思?联系全文内容说说为什么说“只有一个 地球”。 四、课堂小结:通过学习,我们初步了解了地球,知道了她的样子非常──(美丽壮观),但同宇宙 相比又是显得非常──(渺小)。她所蕴含的──(自然资源有限),如果她被破坏,人类根本── (无法移居)到别的星球。正是基于这些认识,文章向人类发出了呼吁──(只有一个地球)。 四、当堂训练 1、读拼音,写词语。 áo yóu guǒzhe miǎo xiǎo ēncìgòng xiàn làn yòng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) kūjiéhui huai kāng kǎi héǎi wēi émùdǔ 1

14.应有格物致知精神 优秀教案

14 《应有格物致知精神》教学设计 【教学目标】 1.了解“格物致知”的内在含义以及普遍的现实意义。 2.学习运用举例论证、道理论证论证论点的的方法。 3.培养“格物致知”的精神,从实践中探求真知。 【教学重点】 学习运用举例论证、道理论证论证论点的的方法。 【教学难点】 培养“格物致知”的精神,从实践中探求真知。 【课文导入】 英国伟大的戏剧家莎士比亚说:“书籍是全世界的营养品。生活里没有书籍,就好像大地没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。”莎士比亚用如此精美的比喻来歌咏书籍的重要性,今天我们就学习《应有格物致知精神》,它将告诉我们怎样做才是真正的学习、真正的求知。 【课堂环节导航】 一、出示目标 1.了解“格物致知”的内在含义以及普遍的现实意义。 2.学习运用举例论证、道理论证论证论点的的方法。 3.培养“格物致知”的精神,从实践中探求真知。 二、资料链接 1.作者简介:丁肇中,美籍华裔物理学家,诺贝尔奖获得者。主要从事高能物理学研究。1974年领导小组在实验中发现新粒子,并导致了一系列与之相关的新粒子的发现,使粒子物理学进入了一个新的发展阶段。 2.背景透视:本文是丁肇中于1991年10月18日在北京人民大会堂举行的“情

系中华”大会上接受特别荣誉奖时发表的演讲。在这篇演讲词中,丁肇中以一个科学家的身份,对中国传统的思维方式进行反思,提倡以真正的格物致知精神去探索世界上的未知事物。 3.文体知识:说理演讲词 说理演讲词属于演讲词的一种类型,是以议论为主要表达方式,具有正确、深刻的论点,使用确凿的、充足的、具有说服力的论据,进行富有逻辑性的论证。 4.相关资料:“格物致知”注释补充 格:推究。致:获得。“格物致知”出自“四书”之一的《大学》,原文为:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”这里面提出格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的八条目,成为南宋以后理学家的基本纲领的一部分。在此,格物致知的目的在于诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。而丁肇中教授引用“格物致知”要表达的意思是从探察物体而得到知识,也就是通过实验而得到新知识。 三、预习反馈 1.读一读字音,注意读准字音。 2.写一写字形,指导学生识记生字。 3.记一记词义。 四、初读感知 (一)带着问题读课文。

应有格物致知精神说课稿

应有格物致知精神说课稿 石松树 整体把握本文是作者一个报告中的一部分,是一篇漫谈式的议论文。作者在文章的开头就提出了他的论题:中国学生应该怎样学习自然科学?全文就是围绕着这个论题进行论述的。 首先,指出传统教育的弊病。作者解释\'四书\'中\'格物\'和\'致知\'的意思,是从探察物体而得到知识。这与现代学术的基础实地探察,即实验,恰恰是一致的。但是传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度,于是埋没了格物致知的真正意义。作者以王阳明\'格\'院子里的竹子为例,说明王阳明把探察外界误认为探讨自己,这是儒家传统的看法决定的。 然后,分析科学上的实验精神的重要性。作者从科学发展历史的角度,重申新的知识只能通过实验得到,而不是由自我探讨就可求到的。阐述了实验的过程和要求:实验是积极的,有计划的探测;实验要有小心具体的计划,要有一个目标作为探索过程的向导。作者以探察竹子的性质为例,说明要得到关于竹子的知识,只有靠科学实验,消极观察、袖手旁观是无济于事的。 接着,作者指出,\'王阳明的思想还在继续支配着一些中国读书人的头脑\'。一是中国学生大都偏重于理论而轻视实验,偏重于抽象的思维而不愿动手。考试的成绩很好,在研究工作中需要拿主意时常常不知所措。二是作者以\'个人的经验为证\',由于受传统教育的影响,误以为靠埋头读书能应付一切,结果对于实际的需要毫无帮助。这就更加深刻地揭露了传统教育的弊病,也说明了重视实验精神的重要性。 最后,得出结论:\'希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。\'作者先阐明格物致知精神在今天的重要性。一是研究自然科学、人文科学和在个人行动上,都不可缺少;二是应付世界环境也不可缺少。而后揭示格物致知的真正意义。结尾提出了对中国一代人的希望。 二、问题研究 1.这篇文章论述的问题有什么现实意义? 众所周知,我国基础教育的优点是注重基础知识和基本技能教学,缺点是忽视培养学生的创新精神和实践能力。在当前社会中,这个缺点甚至可以说是致命伤,它使我们的学生不能适应时代的需要,因而影响到民族的振兴和国家的前途。当然,这个缺点也不是哪一天突然形成的,它有久远的文化背景,并与当前的考试体制有关。要克服这个缺点,任重而道远。 这篇文章根据现代学术的发展和个人的经验教训,联系传统的文化背景和我国的现状,精辟地阐明了中国学生怎样学习自然科学的问题。高屋建瓴,一针见血,语重心长,对我国学生不啻是当头棒喝,每个人都由此终身受益。 2.作者说:\'科学发展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。\'试举出事例证明实验精神即格物致知精神在科学上的重要性。 例如,为了驳倒亚里士多德的下跌速度和物体的重量成正比的观点,伽利略在意大利比萨斜塔同时抛下两个物料相同、重量不同的物体,证明不同重量的物体在空气中自由降落时,重量与下降速度无关,不同重量的物体以同样速度落地。 练习说明 一、熟读课文,思考一下,有些同学高分低能是什么原因造成的?我们怎样学习才能适应现在的世界环境? 此题意在引导同学理解课文内容,并能联系实际思考一些问题。 有些同学之所以高分低能,是由于在传统教育的背景下,加上应试教育的影响,\'偏向