地铁设计防火标准(城市消防国家标准)

地铁设计防火标准

1 总则

1.1 为预防地铁火灾、减少地铁火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本标准。

1.2本标准适用于新建、扩建地铁和轻轨交通工程的防火设计。

1.3 一条线路、一座换乘车站及其相邻区间的防火设计可按同一时间发生一处火灾考虑。

1.4 防火设计应遵循国家有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。

1.5 地铁和轻轨交通工程的防火设计除应符合本标准的规定外,尚应符合现行国家有关标准的规定。

2 术语

2.1 安全出口 safety exit

供人员安全疏散,并能直接通向室内外安全区域的车站出口、楼梯或扶梯的出口、联络通道的入口、区间风井内直通地面的楼梯间入口。

2.2点式换乘车站 transfer station by cross-platform

站台与站台之间以点式相交形式换乘的车站。

2.3路堑式车站、区间 open cut station,track

浅埋地下一层,外墙上方或顶板开窗、具备自然通风和排烟条件的车站、区间。

2.4联络通道 cross-passageway

连接相邻两条单洞单线载客运营地下区间、可供人员安全疏散用的通道。

2.5 消防专用通道 fire access

供消防人员从地面进入站厅、站台、区间等区域进行灭火救援的专用通道和楼梯间。

2.6纵向疏散平台 longitudinal evacuation walkway

在区间内平行于线路并靠站台侧设置、供人员疏散用的纵向连续走道。

3 总平面布局

3.1 车站与区间

3.1.1 地上车站建筑的周围应设置环形消防车道,确有困难时,可沿车站建筑的一个长边设置消防车道。

3.1.2地下车站的出入口、风亭、电梯和消防专用通道的出入口等附属建筑,地上车站、地上区间、地下区间及其敞口段(含车辆基地出入线)、区间风井及风亭等,与周围建筑物、储罐(区)、地下油管等的防火间距应符合现行国家有关标准的规定。

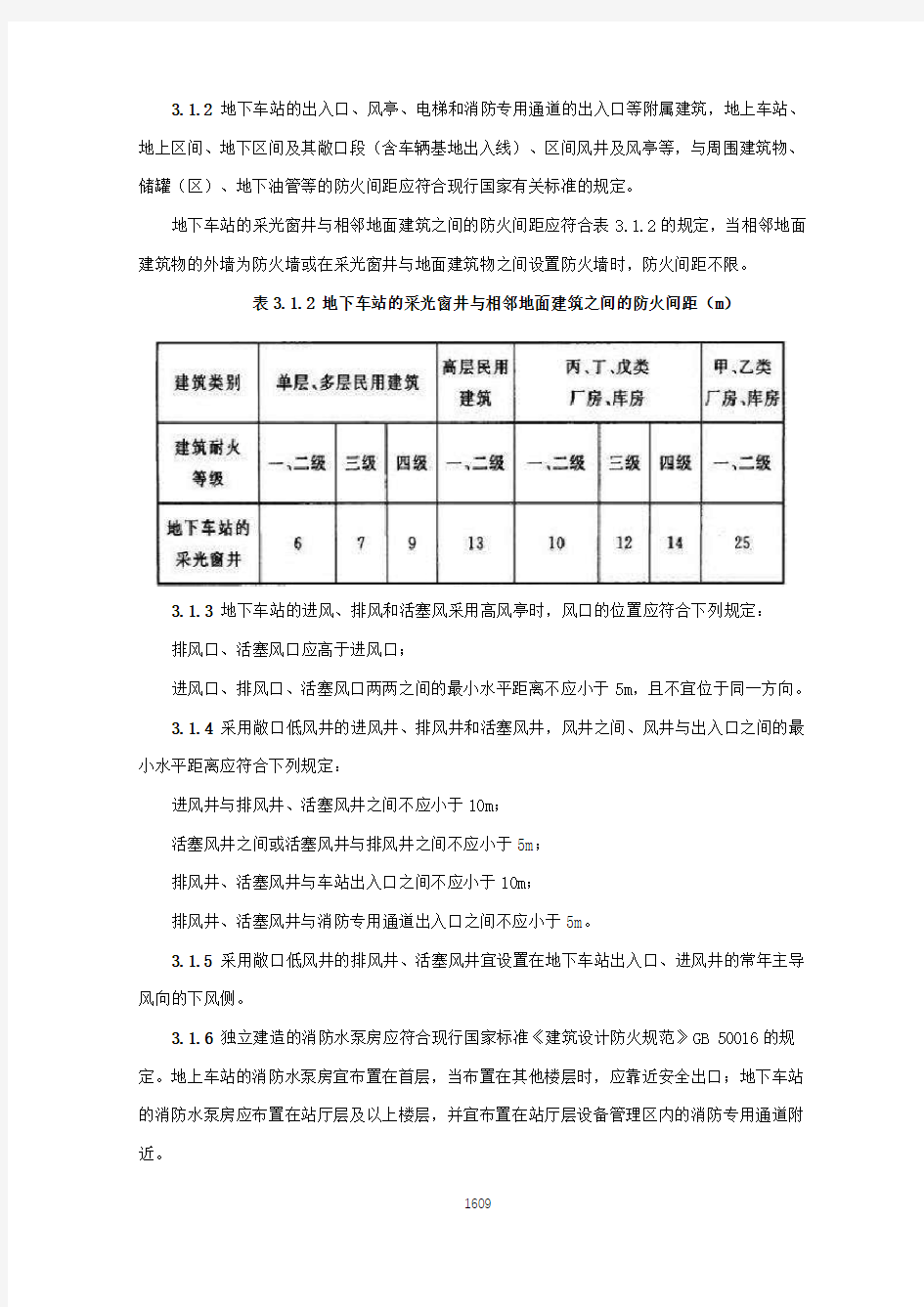

地下车站的采光窗井与相邻地面建筑之间的防火间距应符合表3.1.2的规定,当相邻地面建筑物的外墙为防火墙或在采光窗井与地面建筑物之间设置防火墙时,防火间距不限。

表3.1.2 地下车站的采光窗井与相邻地面建筑之间的防火间距(m)

3.1.3 地下车站的进风、排风和活塞风采用高风亭时,风口的位置应符合下列规定:

排风口、活塞风口应高于进风口;

进风口、排风口、活塞风口两两之间的最小水平距离不应小于5m,且不宜位于同一方向。

3.1.4 采用敞口低风井的进风井、排风井和活塞风井,风井之间、风井与出入口之间的最小水平距离应符合下列规定:

进风井与排风井、活塞风井之间不应小于10m;

活塞风井之间或活塞风井与排风井之间不应小于5m;

排风井、活塞风井与车站出入口之间不应小于10m;

排风井、活塞风井与消防专用通道出入口之间不应小于5m。

3.1.5采用敞口低风井的排风井、活塞风井宜设置在地下车站出入口、进风井的常年主导风向的下风侧。

3.1.6 独立建造的消防水泵房应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。地上车站的消防水泵房宜布置在首层,当布置在其他楼层时,应靠近安全出口;地下车站的消防水泵房应布置在站厅层及以上楼层,并宜布置在站厅层设备管理区内的消防专用通道附近。

3.2控制中心与主变电所

3.2.1独立建造的控制中心、地上主变电所应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的一个长边设置消防车道。

3.2.2 控制中心宜独立建造,不应与商业、娱乐等人员密集的场所合建,并应避开易燃、易爆场所;确需与其他建筑合建时,控制中心应采用无门窗洞口的防火墙与建筑的其他部分分隔。

3.2.3 主变电所应独立建造。

3.3车辆基地

3.3.1 车辆基地应避免设置在甲、乙类厂(库)房和甲、乙、丙类液体、可燃气体储罐及可燃材料堆场附近。

3.3.2 车辆基地的总平面布置应以车辆段(停车场)为主体,根据功能需要及地形条件合理确定基地内各建筑的位置、防火间距、运输道路和消防水源等。

3.3.3车辆基地内的消防车道除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定外,尚应符合下列规定:

车辆基地内应设置不少于2条与外界道路相通的消防车道,并应与基地内各建筑的消防车道连通成环形消防车道。消防车道不宜与列车进入咽喉区前的出入线平交。

停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库、物资总库及易燃物品库周围应设置环形消防车道。

停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库每线列位在两列或两列以上时,宜在列位之间沿横向设置可供消防车通行的道路;当库房的各自总宽度大于150m时,应在库房的中间沿纵向设置可供消防车通行的道路。

3.3.4车辆基地不宜设置在地下。当车辆基地的停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库等设置在地下时,应在地下设置环形消防车道;当库房的总宽度不大于75m时,可沿库房的一条长边设置地下消防车道,但尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于15m×15m。

地下消防车道与停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙分隔。防火墙上应设置消防救援入口,入口处应采用乙级防火门等进行分隔。

3.3.5易燃物品库应独立布置,并应按存放物品的不同性质分库设置。

4 建筑的耐火等级与防火分隔

4.1 一般规定

4.1.1 下列建筑的耐火等级应为一级:

地下车站及其出入口通道、风道;

地下区间、联络通道、区间风井及风道;

控制中心;

主变电所;

易燃物品库、油漆库;

地下停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库及其他检修用房。

4.1.2 下列建筑的耐火等级不应低于二级:

地上车站及地上区间;

地下车站出入口地面厅、风亭等地面建(构)筑物;

运用库、检修库、综合维修中心的维修综合楼、物质总库的库房、调机库、牵引降压混合变电所、洗车机库(棚)、不落轮镟库、工程车库和综合办公楼等生活辅助建筑。

4.1.3地下车站的风道、区间风井及其风道等的围护结构的耐火极限均不应低于3.00h,区间风井内柱、梁、楼板的耐火极限均不应低于2.00h。

4.1.4车站(车辆基地)控制室(含防灾报警设备室)、变电所、配电室、通信及信号机房、固定灭火装置设备室、消防水泵房、废水泵房、通风机房、环控电控室、站台门控制室、蓄电池室等火灾时需运作的房间,应分别独立设置,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔。

4.1.5 车站内的商铺设置以及与地下商业等非地铁功能的场所相邻的车站应符合下列规定:

站台层、站厅付费区、站厅非付费区的乘客疏散区以及用于乘客疏散的通道内,严禁设置商铺和非地铁运营用房。

在站厅非付费区的乘客疏散区外设置的商铺,不得经营和储存甲、乙类火灾危险性的商品,不得储存可燃性液体类商品。每个站厅商铺的总建筑面积不应大于100m2,单处商铺的建筑

面积不应大于30m2。商铺应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘与其他部位分隔,商铺内应设置火灾自动报警和灭火系统。

在站厅的上层或下层设置商业等非地铁功能的场所时,站厅严禁采用中庭与商业等非地铁功能的场所连通;在站厅非付费区连通商业等非地铁功能场所的楼梯或扶梯的开口部位应设置耐火极限不低于3.00h的防火卷帘,防火卷帘应能分别由地铁、商业等非地铁功能的场所控制,楼梯或扶梯周围的其他临界面应设置防火墙。

在站厅层与站台层之间设置商业等非地铁功能的场所时,站台至站厅的楼梯或扶梯不应与商业等非地铁功能的场所连通,楼梯或扶梯穿越商业等非地铁功能的场所的部位周围应设置无门窗洞口的防火墙。

4.1.6在站厅公共区同层布置的商业等非地铁功能的场所,应采用防火墙与站厅公共区进行分隔,相互间宜采用下沉广场或连接通道等方式连通,不应直接连通。下沉广场的宽度不应小于13m;连接通道的长度不应小于10m、宽度不应大于8m,连接通道内应设置2道分别由地铁和商业等非地铁功能的场所控制且耐火极限均不低于3.00h的防火卷帘。

4.1.7 车辆基地建筑的上部不宜设置其他使用功能的场所或建筑,确需设置时,应符合下列规定:

车辆基地与其他功能场所之间应采用耐火极限不低于3.00h的楼板分隔;

车辆基地建筑的承重构件的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于2.00h。

4.2 地下车站

4.2.1站台和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于5000m 2。

4.2.2站厅设备管理区应与站厅、站台公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2。消防水泵房、污水和废水泵房、厕所、盥洗、茶水、清扫等房间的建筑面积可不计入所在防火分区的建筑面积。

4.2.3地下一层侧式站台与同层站厅公共区可划为同一个防火分区,但站台上任一点至车站直通地面的疏散通道口的最大距离不应大于50m;当大于50m时,应在与同层站厅的邻接面处或站厅的适当位置采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙等进行分隔。

4.2.4 上、下重叠平行站台的车站应符合下列规定:

下层站台穿越上层站台至站厅的楼梯或扶梯,应在上层站台的楼梯或扶梯开口部位设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙;

上、下层站台之间的联系楼梯或扶梯,除可在下层站台的楼梯或扶梯开口处人员上下通行的部位采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔外,其他部位应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

4.2.5 多线同层站台平行换乘车站的各站台之间应设置耐火极限不低于2.00h的纵向防火隔墙,该防火隔墙应延伸至站台有效长度外不小于10m。

4.2.6 点式换乘车站站台之间的换乘通道和换乘梯,除可在下层站台的通道或楼梯或扶梯口处人员上下通行的部位采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔外,其他部位应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

4.2.7 侧式站台与同层站厅换乘车站,除可在站台连接同层站厅的通道口部位采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔外,其他部位应设置耐火极限不低于3.00h的防火墙。

4.2.8通道换乘车站的站间换乘通道两侧应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,通道内应采用2道耐火极限均不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔。

4.2.9站厅层位于站台层下方时,除可在站厅至站台的楼梯或扶梯开口处人员上下通行的部位采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔外,其他部位应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

4.2.10在站厅层与站台层之间设置地铁设备层时,站台至站厅的楼梯或扶梯穿越设备层的部位周围应设置无门窗洞口的防火墙。

4.2.11 站台与站厅公共区之间除上下楼梯或扶梯的开口外,不应设置其他上下连通的开口。

4.3 地上车站

4.3.1 站厅公共区每个防火分区的最大允许建筑面积不宜大于5000m2。

4.3.2 站厅设备管理区应与站台、站厅公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m2;对于建筑高度大于24m的高架车站,其设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2。

4.3.3 站厅位于站台上方且站台层不具备自然排烟条件时,除可在站台至站厅的楼梯或扶梯开口处人员上下通行的部位采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘等进行分隔外,其他部位应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

4.4 控制中心与主变电所

4.4.1中央控制室应远离电源室、隔离变室、高压配电室等火灾危险性大的房间,中央控制室内不得穿越与指挥调度无关的管线。

4.4.2设置在应急指挥室与中央控制室之间的观察窗,应采用甲级防火玻璃窗。

4.4.3控制中心的设备用房宜集中布置,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位进行分隔。

4.4.4除直接开向室外的门外,变压器室、补偿装置室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室的门以及配电装置室中间隔墙上的门均应采用甲级防火门。

4.4.5主变电所的消防控制设备应设置在主变电所有人值守的控制室内。

4.5 车辆基地

4.5.1 油漆库及其预处理库宜独立建造,且应符合下列规定:

油漆存放间、漆工间、干燥间等房间应采用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔;

油漆库及其预处理库的屋顶或门、窗的泄压面积应符合要求,应采用不发火花的地面;

油漆库及其预处理库内不应设办公室、休息室或更衣室等用房;

油漆库及其预处理库中的设备坑内应采取降低气雾浓度的措施;

当油漆库与联合检修库合建时,应布置在联合检修库外墙一侧,并应采用无门窗洞口的防火墙与联合检修库分隔。

4.5.2酸性蓄电池充电间宜独立建造,不应与值班室或其他经常有人的场所相邻布置;当与其他建筑合建时,应靠外墙单层设置,并应采用防火墙与其他部位隔开,当防火墙上必须设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。

4.5.3 运用库内的运转办公区宜单独划分防火分区。

4.5.4 地下停车库、列检库、停车列检库、运用库和联合检修库等场所应单独划分防火分区,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于6000m2;当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。

4.5.5 地上停车库、列检库、停车列检库、运用库和联合检修库等场所的防火分区划分应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

5 安全疏散

5.1 一般规定

5.1.1 站台至站厅或其他安全区域的疏散楼梯、自动扶梯和疏散通道的通过能力,应保证在远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时,一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在4min内全部撤离站台,并应能在6min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域。

5.1.2乘客全部撤离站台的时间应满足下式要求:

式中:Q1——远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时一列进站列车的载客人数(人);

Q2——远期或客流控制期中超高峰小时站台上的最大候车乘客人数(人);

A1——一台自动扶梯的通过能力[人/(min·台)];

A2——单位宽度疏散楼梯的通过能力[人/(min·m)];

N——用作疏散的自动扶梯的数量(台);

B——疏散楼梯的总宽度(m)(每组楼梯的宽度应按0.55m的整倍数计算)。

5.1.3在公共区付费区与非付费区之间的栅栏上应设置平开疏散门。自动检票机和疏散门的通过能力应满足下式要求:

式中:A3——自动检票机门常开时的通过能力(人/min);

A4——单位宽度疏散门的通过能力[人/(min·m)];

L——疏散门的净宽度(m)(按0.55m的整倍数计算)。

5.1.4每个站厅公共区应至少设置2个直通室外的安全出口。安全出口应分散布置,且相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于20m。换乘车站共用一个站厅公共区时,站厅公共区的安全出口应按每条线不少于2个设置。

5.1.5每个站台至站厅公共区的楼扶梯分组数量不宜少于列车编组数的1/3,且不得少于2个。

5.1.6 电梯、竖井爬梯、消防专用通道以及管理区的楼梯不得用作乘客的安全疏散设施。

5.1.7 站台设备管理区可利用站台公共区进行疏散,但有人值守的设备管理区应至少设置一个直通室外的安全出口。

5.1.8 站台的两端部均应设置从区间疏散至站台的楼梯。当站台设置站台门时,站台门的端门应向站台公共区方向开启。

5.1.9站台每侧站台门上的应急门数量宜按列车编组数确定。当应急门设置在站台计算长度内的设备管理区和楼梯、扶梯段内时,应核算侧站台在应急门开启时的通过能力。

5.1.10 站厅公共区和站台计算长度内任一点到疏散通道口和疏散楼梯口或用于疏散的自动扶梯口的最大疏散距离不应大于50m。

5.1.11 站厅公共区与商业等非地铁功能的场所的安全出口应各自独立设置。两者的连通口和上、下联系楼梯或扶梯不得作为相互间的安全出口。

5.1.12 当站台至站厅和站厅至地面的上、下行方式采用自动扶梯时,应增设步行楼梯。

5.1.13 乘客出入口通道的疏散路线应各自独立,不得重叠或设置门槛、有碍疏散的物体及袋形走道。两个或以上汇入同一条疏散通道的出入口,应视为一个安全出口。

5.2 地下车站

5.2.1有人值守的设备管理区内每个防火分区安全出口的数量不应少于2个,并应至少有1个安全出口直通地面。当值守人员小于或等于3人时,设备管理区可利用与相邻防火分区相通的防火门或能通向站厅公共区的出口作为安全出口。

5.2.2地下一层侧式站台车站,每侧站台应至少设置2个直通地面或其他室外空间的安全出口。与站厅公共区同层布置的站台应符合下列规定:

当站台与站厅公共区之间设置防火隔墙时,应在该防火隔墙上设置至少2个门洞,相邻两门洞之间的最小水平距离不应小于10m;

当站台与站厅公共区之间未设置防火隔墙时,站台上任一点至地面或其他室外空间的疏散时间不应大于6min。

5.2.3 侧式站台利用站台之间的过轨地道作为安全疏散通道时,应在上、下行轨道之间设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

5.2.4 站台端部通向区间的楼梯不得用作站台区乘客的安全疏散设施。换乘车站的换乘通道、换乘梯不得用作乘客的安全疏散设施。

5.2.5有人值守的设备管理用房的疏散门至最近安全出口的距离,当疏散门位于2个安全出口之间时,不应大于40m;当疏散门位于袋形走道两侧或尽端时,不应大于22m。

5.2.6 出入口通道的长度不宜大于100m;当大于100m时,应增设安全出口,且该通道内任一点至最近安全出口的疏散距离不应大于50m。

5.2.7设备层的安全出口应独立设置。

5.2.8 地下车站应设置消防专用通道。当地下车站超过3层(含3层)时,消防专用通道应设置为防烟楼梯间。

5.3 地上车站

5.3.1站厅通向天桥的出口可作为安全出口,且应符合下列规定:

应采用不燃材料制作,内部装修材料的燃烧性能应为A级;

应具有良好的自然排烟条件;

不得用于人行外的其他用途;

应能直接通至地面。

5.3.2 换乘车站的换乘通道和换乘梯应采用不燃材料制作,其装修材料的燃烧性能应为A 级;当换乘通道和换乘梯具有良好的自然排烟条件时,换乘车站通向该换乘通道或换乘梯的出口可作为安全出口。

5.3.3 地面侧式站台车站的过轨地道可作为疏散通道,上跨轨道的通道不得作为疏散通道。

5.3.4 设备管理区内房间的疏散门至最近安全出口的疏散距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

5.3.5 与区间纵向疏散平台相连通的站台的安全出口,可利用站台门上能双向开启的端门。

5.3.6 建筑高度超过24m且相连区间未设纵向疏散平台的高架车站,应在站台增设直达地面的疏散楼梯。

5.4 区间

5.4.1载客运营轨道区的道床面应平整、连续、无障碍物,并应满足人员疏散行走的要求。

5.4.2两条单线载客运营地下区间之间应设置联络通道,相邻两条联络通道之间的最小水平距离不应大于600m,通道内应设置一道并列二樘且反向开启的甲级防火门。

5.4.3 载客运营地下区间内应设置纵向疏散平台。

5.4.4 单洞双线载客运营地下区间的线路间宜设置耐火极限不低于3.00h的防火墙;不设置防火墙且不能敷设排烟道(管)时,在地下区间内应每隔800m设置一个直通地面的疏散井,井内的楼梯间应采用防烟楼梯间。

5.4.5 当地下区间利用区间风井进行疏散时,风井内应设置直达地面的防烟楼梯间。

5.4.6 列车客室门应设置手动紧急解锁装置;需行驶于地下区间的列车的车头和车尾节应设置疏散门,各节车厢之间应贯通。

5.4.7 区间两端采用侧式站台车站的载客运营地上区间,应设置纵向疏散平台;区间两端采用岛式站台车站的地上载客运营区间,应在上、下行线路之间设置纵向疏散平台,并应符合下列规定:

对于上、下行线合一的载客运营地上区间,当列车车头、车尾节设置疏散门,且各节车厢相互贯通或车辆侧门设置乘客下到道床面的设施时,可不设置纵向疏散平台。

对于上、下行线分开的单向载客运营地上区间,当列车车头、车尾节设置疏散门,且各节车厢相互贯通时,可不设置纵向疏散平台。

5.5 控制中心、主变电所与车辆基地

5.5.1中央控制室的安全出口不应少于2个,室内的设备布置应方便人员安全疏散。

5.5.2建筑面积大于250m2的控制室和配电装置室、补偿装置室、电缆夹层应至少设置2个安全出口,并宜布置在设备室的两端。建筑长度大于60m的配电装置室,应在其中间适当部位增设1个安全出口。

5.5.3地下停车库、列检库、停车列检库、运用库和联合检修库等场所内每个防火分区的安全出口不应少于2个,并应符合下列规定:

当室内外高差不大于10m,平面上有2个或2个以上的防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用一个设置在防火墙上并通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二个安全出口,但必须至少设置1个直通室外的安全出口。

采光竖井或进风竖井内设置直通地面的疏散楼梯,且通向竖井处设置常闭甲级防火门的防火分区,可设置另一个通向室外或避难走道的安全出口。

5.5.4地下停车库、列检库、停车列检库、运用库和联合检修库的室内最远一点至最近安全出口的疏散距离不应大于45m;当设置自动灭火系统时,不应大于60m。

5.5.5车辆基地和其建筑上部其他功能场所的人员安全出口应分别独立设置,且不得相互借用。

5.6 疏散指示标志

5.6.1 站台和站厅公共区、人行楼梯及其转角处、自动扶梯、疏散通道及其转角处、防烟楼梯间、消防专用通道、安全出口、避难走道、设备管理区内的走道和变电所的疏散通道等,均应设置电光源型疏散指示标志。

5.6.2 站台和站厅公共区内的疏散指示标志应设置在柱面或墙面上,标志的上边缘距地面不应大于1m、间距不应大于20m且不应大于两跨柱间距;在这些标志相对应位置的吊顶下宜增设疏散指示标志,其下边缘距地面不应小于2.2m,上边缘距吊顶面不应小于0.5m。

5.6.3安全出口和疏散通道出口处的疏散指示标志应设置在门洞边缘或门洞的上部,标志的上边缘距吊顶面不应小于0.5m,下边缘距地面不应小于2m。

5.6.4疏散通道两侧及转角处的疏散指示标志应设置在墙面上,标志的上边缘距地面不应大于1m、间距不应大于10m,通道转角处的标志间距不应大于1m;在这些标志相对应位置的吊顶下宜增设疏散指示标志,其下边缘距地面不应小于2.2m。设备管理区疏散走道内的疏散指示标志间距不应大于10m。

5.6.5 自动扶梯起点侧面及人行楼梯起步的3阶踏步立面处,宜增设蓄光型疏散指示标志。

5.6.6地下区间纵向疏散平台上应设置疏散指示标志和与疏散出口的距离标识。疏散指示标志和疏散出口的距离标识应设置在疏散平台的侧墙上,不应侵占疏散平台宽度,间距不宜大于15m。

5.6.7地下区间之间的联络通道的洞口上部,应垂直于门洞设置具有双面标识常亮的疏散

指示标志。

5.6.8疏散指示标志应设置在不被遮挡的醒目位置,不应设置在可开启的门、窗和其他可移动的物体上。疏散指示标志的图形及其文字的尺寸应与空间大小及标志的设置间距匹配。

6 建筑构造

6.1 防火分隔设施

6.1.1在所有管线(道)穿越防火墙、防火隔墙、楼板、电缆通道和管沟隔墙处,均应采用防火封堵材料紧密填实。在难燃或可燃材质的管线(道)穿越防火墙、防火隔墙、楼板处,应在墙体或楼板两侧的管线(道)上采取防火封堵措施。在管道穿越防火墙、防火隔墙、楼板处两侧各1.0m范围内的管道保温材料应采用不燃材料。

6.1.2电缆至建筑物的入口或配电间和控制室的沟道入口处、电缆引至电气柜(盘)或控制屏的开孔部位,应采取防火封堵措施。

6.1.3 防火墙上、防烟楼梯间和避难走道的前室入口处、联络通道处的门均应采用甲级防火门,防火隔墙上的门、管道井的检查门及其他部位的疏散门均应采用乙级防火门。

6.1.4 疏散门及消防专用出入口、联络通道和区间风井处的防火门,应保证火灾时不需使用钥匙等工具即能向疏散方向开启,并应在显著位置设置标识和使用提示。

6.1.5 设置在建筑变形缝附近的防火门,门扇启闭时不应骑跨变形缝。

6.1.6 在过往列车及隧道通风的正、负压力作用下,区间风井内防烟楼梯间前室和联络通道处的防火门不应自动开启。

6.1.7防火墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗。

6.1.8 防火隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗,必须设置活动式防火窗时,应具备火灾时能自动关闭的功能。

6.1.9乘客的疏散通道上不应设置防火卷帘。

6.2 自动扶梯、楼梯间、管道井与纵向疏散平台

6.2.1火灾时兼作疏散用的自动扶梯应符合下列规定:

应按一级负荷供电;

应采用不燃材料制造;

应能在事故时保持运行;

平时运行方向应与人员的疏散方向一致;

自动扶梯的下部空间与其他部位之间应采取防火分隔措施;

暴露在室外环境的自动扶梯应采取防滑措施;位于寒冷或严寒地区时,应采取防冰雪积聚和防冻的措施。

6.2.2封闭楼梯间和防烟楼梯间的防火构造要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

6.2.3电缆井、管道井应分别独立设置。电缆井、管道井的井壁均应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性实体墙。

6.2.4区间纵向疏散平台应符合下列规定:

单侧临空时,平台的宽度不宜小于0.6m;双侧临空时,平台的宽度不宜小于0.9m。

平台的设置高度宜低于车辆地板面0.10m~0.15m。

靠区间壁的墙上应设置靠墙扶手,高度宜为0.9m。

纵向疏散平台面标高与联络通道地坪标高宜接平。

疏散平台的耐火极限不应低于1.00h。

6.3 建筑内部装修

6.3.1地上车站公共区的墙面和顶棚装修材料的燃烧性能均应为A级,满足自然排烟条件的车站公共区,其地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级。

6.3.2休息室、更衣室、卫生间等场所,其顶棚装修材料的燃烧性能均应为A级,墙面、地面装修材料的燃烧性能均不应低于B1级。除架空地板的燃烧性能可为B1级外,设备管理区用房的顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能均应为A级。

6.3.3中央控制室、应急指挥室、控制中心的顶棚和墙面装修材料的燃烧性能均应为A 级,地面、隔断、调度台椅、窗帘及其他装饰材料的燃烧性能均不应低于B1级。

6.3.4除地面绝缘材料外,主变电所室内装修材料的燃烧性能应为A级。

6.3.5除不燃性墙面和地面的饰面涂层外,停车库、列检库、停车列检库、运用库和联合检修库、物资库等建筑内部装修材料的燃烧性能均应为A级。

6.3.6 站厅、站台、人员出入口、疏散楼梯及楼梯间、疏散通道、避难走道、联络通道等人员疏散部位和消防专用通道,其墙面、地面、顶棚及隔断装修材料的燃烧性能均应为A级,但站台门的绝缘层和地上具有自然排烟条件的房间地面装修材料的燃烧性能可为B1级。

6.3.7疏散通道和疏散楼梯的地面材料应具有防滑特性。

6.3.8 广告灯箱、导向标志、座椅、电话亭、售检票亭(机)等固定设施的燃烧性能均不应低于B1级,垃圾箱的燃烧性能应为A级。

6.3.9车站内使用的玻璃应采用安全玻璃。在设备管理区设置的玻璃门、窗,其耐火性能不应低于该防火分隔部位的耐火性能要求。

6.3.10室内装修材料不得采用石棉制品、玻璃纤维和塑料类制品。

7 消防给水与灭火设施

7.1一般规定

7.1.1除高架区间外,地铁工程应设置室内外消防给水系统。

7.1.2 消防用水宜由市政给水管网供给,也可采用消防水池或天然水源供给。利用天然水源时,应保证枯水期最低水位时的消防用水要求,并应设置可靠的取水设施。

7.1.3室内消防给水应采用与生产、生活分开的给水系统。消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大流量时,其水压应满足室内最不利点灭火系统的要求,消防给水管网应设置防超压设施。

7.1.4消防用水量应按车站或地下区间在同一时间内发生一次火灾时的室内外消防用水量之和计算,并应符合下列规定:

地铁建筑内设置消火栓系统、自动喷水灭火系统等灭火设施时,其室内消防用水量应按同时开启的灭火系统用水量之和计算;

控制中心和车辆基地的消防用水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。

7.1.5自动喷水灭火系统的管网宜与室内消火栓系统的管网分开设置。

7.1.6地铁工程地下部分室内外消火栓系统的设计火灾延续时间不应小于2.00h,地上建筑室内外消火栓系统的设计火灾延续时间应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定,自动喷水灭火系统的设计火灾延续时间应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。

7.1.7地下车站和设置室内消火栓系统的地上建筑应设置消防水泵接合器,并应符合下列规定:

消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个消防水泵接合器的流量应按10~15L/s计算;

消防水泵接合器应设置在室外便于消防车取用处,地下车站宜设置在出入口或风亭附近的明显位置,距离室外消火栓或消防水池取水口宜为15~40m;

消防水泵接合器宜采用地上式,并应设置相应的永久性固定标识,位于寒冷和严寒地区应采取防冻措施。

7.2 室外消火栓系统

7.2.1除地上区间外,地铁车站及其附属建筑、车辆基地应设置室外消火栓系统。

7.2.2 地下车站的室外消火栓设置数量应满足灭火救援要求,且不应少于2个,其室外消火栓设计流量不应小于20L/s。

7.2.3地上车站、控制中心等地上建筑和地上、地下车辆基地的室外消火栓设计流量,应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。

7.2.4主变电所的室外消火栓设计流量不应小于表7.2.4的规定。

表7.2.4 主变电所的室外消火栓设计流量

7.2.5车站消防给水系统的进水管不应少于2条,并宜从两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,另一条进水管应仍能保证全部消防用水量;当车站周边仅有一条市政枝状给水管道时,应设置消防水池。

7.2.6车辆基地的室外消防给水系统宜与生产、生活给水管道合并,当生产、生活用水量达到最大小时用水量时,合并的给水管道系统仍应能保证全部消防用水量。

7.2.7室外消火栓宜采用地上式。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口,地下式消火栓应有DN100和DN65的栓口各1个。位于寒冷和严寒地区时,室外消火栓应采取防冻措施。室外消火栓应设置相应的永久性固定标识。

7.2.8室外消火栓的布置间距不应大于120m,每个消火栓的保护半径不应大于150m。检修阀之间的消火栓数量不应大于5个。

7.3 室内消火栓系统

7.3.1 车站的站厅层、站台层、设备层、地下区间及长度大于30m的人行通道等处均应设

地铁建筑防火设计要求

第一章地铁建筑防火设计要求 地铁建筑结构特殊,不同于其他普通建筑,其防火应根据其建筑特性和火灾特点采取相应的措施。 一、建筑防火 (一)耐火等级 1)地下的车站、区间、变电站等主体工程及出入口、风道的耐火等级应为一级。 2)地面出入口、风亭等附属建筑,地面车站、高架车站及高架区间的建、构筑物,耐火等级不得低于二级。 3)控制中心建筑耐火等级应为一级。 4)车辆基地内建筑的耐火等级应根据其使用功能确定,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)的有关规定。 (二)防火分区 1)地下车站站台和站厅公共区应划为一个防火分区,设备与管理用房区每个防火分区的最大允许使用面积不应大于1500㎡。 2)地下换乘车站当共用一个站厅时,站厅公共区面积不应大于5000㎡。 3)地上的车站站厅公共区采用机械排烟时,防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000㎡,其他部位每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500㎡。 4)车辆基地、控制中心的防火分区划分,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》

(GB50016—2014)的有关规定。 (三)防火隔离措施 1)两个防火分区之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙和甲级防火门分隔。当防火墙设有观察窗时,应采用甲级防火窗;防火分区的楼板应采用耐火极限不低于1.50h 的楼板。 2)重要设备用房应以耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位隔开。 3)防火卷帘与建筑物之间的缝隙,以及管道、电缆、风管等穿过防火墙、楼板及防火分隔物时,应采用防火封堵材料将空隙填塞密实。 (四)装修材料要求 1)地下车站公共区和设备与管理用房的顶棚、墙面、地面装修材料及垃圾箱,应采用A级不燃材料。 2)地上车站公共区的墙面、顶面的装修材料及垃圾箱,应采用A级不燃材料,地面应采用不低于B1级难燃材料。设备与管理用房区内的装修材料,应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB5022—1995)的有关规定。 3)地上、地下车站公共区的广告灯箱、导向标志、休息椅、电话亭、售票机等固定服务设施的材料,应采用不低于B1级难燃材料。 4)装修材料不得采用石棉、玻璃纤维、塑料类等制品。 (五)防烟分区

地铁火灾的特点及防护

精品文档 南京铁道职业技术学院毕业论文 题目:地铁火灾的特点及防护 作者:毛广昭学号:411110146 系:城市轨道交通系 专业:铁道机车车辆 班级: 10宁地铁车301班 指导者:耿幸福教授 评阅者:耿幸福教授 2013年 06月

毕业设计(论文)中文摘要

目次 1引言 (4) 2国内外地铁火灾实例 (4) 3地铁火灾的特点 (4) 4我国地铁工程现有的消防系统 (5) 4.1自动控制及火灾报警系统 (5) 4.2紧急疏散系统 (5) 4.3消防给水系统 (6) 5地铁火灾的防护措施 (6) 5.1地铁火灾防治大系统的观点 (6) 5.2装修装饰材料的使用 (7) 5.3消防安全设施自动喷水灭火系统与火灾自动报警系统的安装 (7) 5.4保障人员安全疏散 (7) 5.5提升有关人员的消防水平 (7) 6消防设备的使用方法 (8) 6.1灭火器的使用 (8) 6.2消防栓的使用 (9) 6.3火灾自动报警设备的使用 (9) 7小知识 (11) 7.1灭火基本方法 (11) 7.2防火基本方法 (12) 结论 (13) 致谢 (14) 参考文献 (15)

1 引言 随着经济的发展和人口的增多,地铁作为人们出行的交通工具的重要性越来越被人们所重视。但是,地铁火灾的发生率及严重的损失同样令人担忧。地铁火灾事故的发生不但会造成大量的人员伤亡,而且还会造成城市的大面积交通堵塞,因此对地铁火灾事故的分析及预防有着重要的现实意义。但是地铁内火灾发生的次数逐渐增加,引起伤亡人数也在增加,造成了较大的经济损失。我国地铁自1969年相继投入运行以来,共发生火灾156起,其中重大火灾3起,特大火灾1起,因此,建设完善的、有效的预防和灭火措施具有重要意义。 2国内外地铁火灾实例 1987年11月18日晚7时30分,伦敦最繁忙的“国王十字”地铁车站发生了一起罕见的火灾,有30多人丧生,数百人受伤,堪称伦敦地铁自1975年以来最严重的事故。 2003年2月18日,韩国大邱市地铁发生人为纵火事件,导致198人死亡,147人受伤,堪称最为惨烈的地铁火灾。 2004年2月6日早晨,俄罗斯首都莫斯科一列地铁列车运行中发生爆炸。爆炸案造成40人死亡,122人被送进医院接受救治。 2006年7月11日,美国芝加哥市一列地铁列车发生出轨事故,100多名乘客因呼吸系统受伤被送进医院。 2008年9月11日下午,一列货运列车在英吉利海峡隧道内突然失火,致使连接英国和法国之间的海底火车交通中断。 地铁火灾一旦发生,人员伤亡,财产损失较大,这是由于:I地铁客流量很大,一旦发生火灾,非常容易造成群死群伤的恶性事故;II地铁列车内许多可燃物的燃烧产生的有毒气体非常容易令人窒息;III因为地铁内部的封闭性,温度升高很快,所以发生火灾后五到七分钟就会发生“轰燃”。 3 地铁火灾的特点 对地铁这种特殊地下建筑与交通工具进行详尽分析发现,人员密度大、流量多是其最为显著的特征。地铁一旦发生火灾等灾害,与在地面建筑发生同样事故相比,其状况要更加难以控制,后果也会更加严重。 地铁是通过挖掘的方法获得的建筑空间,隧道外围是土壤和岩石,只有内部空间而没有外部空间,且仅有与地面连接的通道作为出入口,不像地面建筑有门、窗,可与大气连通。由于地铁隧道存在上述构造上的特殊性,与地面建筑相比,发生火灾时

地铁建筑防火的一般规定(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 地铁建筑防火的一般规定(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

地铁建筑防火的一般规定(标准版) 1地铁的地下工程及出入口、通风亭的耐火等级为一级。 2地下车站管理用房宜集中一端布置。管理用房区应有一个安全出口通向地面,该区内站厅和站台层间的人行楼梯应为封闭楼梯间。 3地铁与地下及地上商场等地下建筑物相连接时,必须采取防火分隔设施。 4地下车站站台和站厅乘客疏散区应划为一个防火分区。其他部位的防火分区的最大允许使用面积不应大于1500`m^2`。地上车站不应大于2500`m^2`。 两个防火分区之间采用耐火极限4h的防火墙和甲级防火门分隔。在防火墙设有观察窗时,应采用C类甲级防火玻璃。 注:消防泵房、污水泵房、蓄水池、厕所和盥洗室的面积可不记入防火分区面积内。 5地下车站的行车值班室或车站控制室、变电所、配电室、通信

及信号机房、通风和空调机房、消防泵房、灭火剂钢瓶室等重要设备用房,应采用耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于2h的楼板与其它部位隔开,建筑吊顶应采用不燃材料。隔墙上的门及窗应采用甲级防火门及甲级防火窗。 6站厅与站台间的楼梯口处,宜设挡烟垂壁,挡烟垂壁下缘至楼梯踏步面的垂直距离不应小于2.3m。 7车站的站台、站厅、出入口楼梯、疏散通道、封闭楼梯间等乘客集散部位,及各设备、管理用房,其墙、地及顶面的装修材料,以及广告灯箱、座椅、电话亭和售、检票亭等所用材料,应采用不燃材料,同时,装修材料不得采用石棉、玻璃纤维制品及塑料类制品。 8防火卷帘与建筑构件之间的缝隙以及管道、电缆、风管等穿过防火墙、楼板及防火分隔物时,应采用防火封堵材料将空隙填塞密实。并应达到防火分隔物的耐火极限。 9地下车站防火分区(有人区)安全出口的设置应符合下列规定: (1)车站站台和站厅防火分区,其安全出口的数量不应少于两

地铁建筑防火设计要求

第一章地铁建筑防火设计要求 地铁建筑结构分外,不同于其他普通建筑,其防火应根据其建筑特性和火灾特点采取相应的措施。 一、建筑防火 (一)耐火等级 1)地下的车站、区间、变电站等主体工程及出入口、风道的耐火等级应为一级。 2)地面出入口、风亭等附属建筑,地面车站、高架车站及高架区间的建、构筑物,耐火等级不得低于二级。 3)控制中心建筑耐火等级应为一级。 4)车辆基地内建筑的耐火等级应根据其使用功能确定,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)的有关规定。 (二)防火分区 1)地下车站站台和站厅公共区应划为一个防火分区,设备与管理用房区每个防火分区的最大允许使用面积不应大于1500㎡。 2)地下换乘车站当共用一个站厅时,站厅公共区面积不应大于5000㎡。 3)地上的车站站厅公共区采用机械排烟时,防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000㎡,其他部位每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500㎡。 4)车辆基地、控制中心的防火分区划分,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)的有关规定。 (三)防火隔离措施

1)两个防火分区之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙和甲级防火门分隔。当防火墙设有观察窗时,应采用甲级防火窗;防火分区的楼板应采用耐火极限不低于1.50h的楼板。 2)严重设备用房应以耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于 1.50h的楼板与其他部位隔开。 3)防火卷帘与建筑物之间的缝隙,以及管道、电缆、风管等穿过防火墙、楼板及防火分隔物时,应采用防火封堵材料将空隙填塞密实。 (四)装修材料要求 1)地下车站公共区和设备与管理用房的顶棚、墙面、地面装修材料及垃圾箱,应采用A级不燃材料。 2)地上车站公共区的墙面、顶面的装修材料及垃圾箱,应采用A级不燃材料,地面应采用不低于B1级难燃材料。设备与管理用房区内的装修材料,应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB5022—1995)的有关规定。 3)地上、地下车站公共区的广告灯箱、导向标志、休息椅、电话亭、售票机等不变服务设施的材料,应采用不低于B1级难燃材料。 4)装修材料不得采用石棉、玻璃纤维、塑料类等制品。 (五)防烟分区 1)地下车站的公共区,以及设备与管理用房,应划分防烟分区,且防烟分区不得跨越防火分区。 2)站厅与站台的公共区每个防烟分区的建筑面积合宜超过2000㎡,设备管理用房每个防烟分区的建筑面积合宜大于750㎡。 3)防烟分区可采取挡烟垂壁等措施。挡烟垂壁的设施的下垂高度不应小于500mm。 二、安全疏散

2019年消防工程师备考:《地铁设计防火标准》4建筑防火等级

2019年消防工程师备考:《地铁设计防火标准》4建筑防火等级 4 建筑的耐火等级与防火分隔 4.1 一般规定 4.1.1 下列建筑的耐火等级应为一级: 1 地下车站及其出入口通道、风道; 2 地下区间、联络通道、区间风井及风道; 3 控制中心; 4 主变电所; 5 易燃物品库、油漆库; 6 地下停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库及其他检修用房。 4.1.2 下列建筑的耐火等级不应低于二级: 1 地上车站及地上区间; 2 地下车站出入口地面厅、风亭等地面建(构)筑物; 3 运用库、检修库、综合维修中心的维修综合楼、物质总库的库房、调机库、牵引降压混合变电所、洗车机库(棚)、不落轮镟库、工程车库和综合办公楼等生活辅助建筑。 4.1.3 地下车站的风道、区间风井及其风道等的围护结构的耐火极限均不应低于3.00h,区间风井内柱、梁、楼板的耐火极限均不应低于2.00h。

4.1.4 车站(车辆基地)控制室(含防灾报警设备室)、变电所、配电室、通信及信号机房、固定灭火装置设备室、消防水泵房、废水泵房、通风机房、环控电控室、站台门控制室、蓄电池室等火灾时需运作的房间,应分别独立设置,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔。 4.1.5 车站内的商铺设置以及与地下商业等非地铁功能的场所相邻的车站应符合下列规定: 1 站台层、站厅付费区、站厅非付费区的乘客疏散区以及用于乘客疏散的通道内,严禁设置商铺和非地铁运营用房。 2 在站厅非付费区的乘客疏散区外设置的商铺,不得经营和储存甲、乙类火灾危险性的商品,不得储存可燃性液体类商品。每个站厅商铺的总建筑面积不应大于100m2,单处商铺的建筑面积不应大于 30m2。商铺应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘与其他部位分隔,商铺内应设置火灾自动报警和灭火系统。 3 在站厅的上层或下层设置商业等非地铁功能的场所时,站厅严禁采用中庭与商业等非地铁功能的场所连通;在站厅非付费区连通商业等非地铁功能场所的楼梯或扶梯的开口部位应设置耐火极限不低于3.00h的防火卷帘,防火卷帘应能分别由地铁、商业等非地铁功能的场所控制,楼梯或扶梯周围的其他临界面应设置防火墙。

地铁车站建筑设计中关于防火设计的要点

地铁车站建筑设计中关于防火设计的要点 摘要:地铁车站由于其建筑的特殊性,一旦发生火灾,人员疏散困难,扑救困难,极易造成严重后果。因此,有效合理防火、疏散设计成为了地铁车站建筑设 计的重要组成部分,本文从防火疏散设计的规范标准和具体做法等方面出发,逐 一介绍了地铁建筑设计中关于防火设计的要点。 关键词:地铁车站;建筑设计;防火疏散 近年来,中国城市轨道交通系统发展迅猛,作为轨道交通的重要做成部分,地铁成为了 越来越多城市不可替代的交通工具,在人们的日常生活中发挥着越来越重要的作用。但是, 由于地铁站厅、站台位于地下,埋深较深,且客流量大,人员高度集中,一旦发生火灾,人 员疏散困难,扑救困难,极易造成严重后果。因此,有效合理防火、疏散设计成为了地铁车 站建筑设计的重要组成部分,本文将从以下五点逐一介绍地铁建筑设计中关于防火设计的要点。 1.车站各部位耐火等级 防火设计应遵照“预防为主,防消结合”的方针。地体车站主体、出入口通道、风道的耐 火等级为一级,地面出入口、风亭等附属建筑耐火等级不得低于二级。车站各部位建筑构件 的耐火极限应符合现行《建筑设计防火规范》耐火等级要求。车站公共区以及各设备管理用 房装修材料应采用不燃材料。 2.防火分区 根据《地铁设计规范》的要求,车站按使用性质、面积、大小划分防火分区。一般将车 站站厅、站台公共区设置为一个防火分区。将设备区、风道等区域按设备管理用房的性质划 分为若干防火分区,每个防火分区的面积不大于1500㎡。地下换乘车站当共用一个站厅时,站厅公共区面积不应大于5000㎡,当由于条件限制必须大于5000㎡时,需按程序进行消防 性能化专项设计分析。 车站每个站厅公共区安全出口数量应经计算确定,且应设置不少于2个直通地面的安全 出口;地下单层侧式站台车站,每侧站台安全出口数量应经计算确定,且应设置不少于2个 直通地面的安全出口;地下车站的设备与管理用房区域每个防火分区安全出口数量不应少于 2个,其中有人值守的防火分区应有1个安全出口直通地面;安全出口应分散设置,当同方 向设置时,两个安全出口通道口部之间净距不应小于10m;竖井、爬梯、电梯、消防专用通道,以及设在两侧式站台之间的过轨地道不应作为安全出口;地下换乘车站的换乘通道不应 作为安全出口。 车站防火分区之间的防火墙采用耐火极限不低于3h的砌块墙分隔,防火墙上的门为甲级防火门,窗为甲级防火窗(采用C类甲级防火玻璃),防火门开启方向均为疏散方向。位于 站厅层设备、管理用房防火分区内的车站控制室、通信和信号机房、通风和空调机房、消防 泵房、变电所、配电室、气瓶间等主要设备房间,均采用耐火极限不低于3h的墙体,和耐 火极限不低于1.5h的楼板与其它部位隔开,墙体砌筑到结构板底,房间门窗均采用甲级防火 门和甲级防火窗。位于站台层的变电隔墙按不低于3h防火墙设计,墙上门采用甲级防火门;设备运输门采用甲级防火门或以背火面温升作耐火极限判定条件的特级防火卷帘。 3.防烟分区 地下车站的站厅、站台及设备、管理用房的防火分区应划分防烟分区,且防烟分区不得 跨越防火分区。站厅和站台层公共区防烟分区的划分应与车站的通风模式相匹配。 站厅、站台公共区各按不大于2000㎡划分防烟分区,站厅两端设备、管理区(除风道外)按小于750㎡划分防烟分区。装修设计不得更改 公共区防烟分区划分位置。设备区防烟分区划分由环控专业定。 各个防烟分区之间采用挡烟垂壁或隔墙到顶的形式分隔。站厅层两端设备、管理用房防 烟分区采用隔墙到顶的方式分隔;公共区敞开楼扶梯四周用挡烟垂壁或挡烟垂帘分隔。透空 率50%划分。挡烟垂壁采用燃烧性能A级的不燃材料并满足0.5h耐火极限要求,从吊顶下突出高度为500mm并升至结构板底。

城市轨道交通桥梁设计常用规范(截止2015年12月31日)

序号规范名称有效版本1《地铁设计规范》GB50157-2013 2《城市轨道交通工程设计文件编制深度规定》建质2013-160号3《城市轨道交通技术规范》GB50490-2009 4《城市轨道交通工程项目建设标准》建标104-2008 5《城际铁路设计规范》TB10623-2014 6《高速铁路设计规范》TB10621-2014 7《跨座式单轨交通设计规范》GB50458-2008 8《内河通航标准》GB50139-2014 9《混凝土结构设计规范》(2015版)GB50010-2010 10《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB10005-2010 11《铁路混凝土工程预防碱-骨料反应技术条件》TB/T3054-2002 12《铁路桥涵设计基本规范》TB10002.1-2005 13《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB10002.3-2005 14《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》TB10002.4-2005 15《铁路桥涵地基和基础设计规范》(2009版)TB10002.5-2005 16《铁路工程抗震设计规范》GB50111-2006 17《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB50909-2014 18《混凝土结构加固设计规范 》GB50367-2013 19《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 20《铁路桥梁钢结构设计规范 》TB10002.2-2005 21《铁路结合梁设计规定》TBJ 24-89 22《钢-混凝土组合桥梁设计规范》GB50917-2013 23《公路钢混组合桥梁设计与施工规范》JTG/T D64-01-2015 24《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64-2015 25《钢结构设计规范》GB50017-2003 26《新建时速200公里客货共线铁路设计暂行规定》铁建设2005-285号27《铁路工程设计防火规范》TB10063-2007 28《铁路工程地质勘察规范》TB10012-2007 29《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB50307-2012 30《市政工程勘查规范》CJJ56-2012 31《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003 32《铁路工程基桩检测技术规程》TB10218-2008 33《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 34《铁路桥涵工程施工安全技术规程》TB10303-2009 35《铁路桥梁盆式橡胶支座》TB/T2331-2013 36《铁路桥梁球形支座》TB/T3320-2013 37《桥梁球型支座》GB/T17955-2009 38《城市轨道交通桥梁盆式支座》CJ/T464-2014 39《城市轨道交通桥梁球型钢支座》CJ/T482-2015 40《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008 41《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 42《钢筋混凝土用钢筋焊接网》GB/T1499.3-2010 43《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T20065-2006 44《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2014 45《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T529-2004 46《预应力混凝土用金属波纹管》JG225-2007 47《预应力筋用锚具、夹具和联结器》GB/T14370-2007 48《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器技术条件》TB/T3193-2008 49《碳素结构钢》GB/T700-2006 50《桥梁用结构钢》GB/T714-2015 51《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2008 52《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T10433-2002 53《钢结构焊接规范》GB50661-2011 54《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011 55《铁路钢桥高强度螺栓连接施工规定》TBJ214-92 56《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T3323-2005 57《无损检测 焊缝磁粉检测》JB/T6061-2007铁路桥涵规范的修订内容见铁道部、铁总相关文件 (一)设计规范 (截止2015年12月31日) 拉索、缆索、冷铸 镦头锚、索鞍、索 夹等材料规范不在 此列表中

地铁车站防火、防烟及安全疏散的建筑设计

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/b02530230.html, 地铁车站防火、防烟及安全疏散的建筑设计作者:王冬 来源:《建筑工程技术与设计》2014年第32期 【摘要】随着我国经济、科技以及现代化建设的飞速发展,城市人口、汽车数量大幅增长,交通压力逐年提升;与此同时,各种形式的公共交通工程也应运而生,而城市地下铁道交通工程(以下简称“地铁工程”)则以它高效、舒适、安全以及有效缓解城市交通压力的优势特点,正逐步成为很多大中城市交通发展的趋势。作为地铁体系组成中最重要的一部分——地下车站,由于其空间狭小密闭、人流密度大、内部组成复杂,成为了火灾的隐患区,因此本文将从建筑专业的角度出发,探讨地铁车站防火、防烟及安全疏散设计,旨在加强设计的安全性及规范性,减少地铁火灾危害与人员损失。 【关键词】地下车站;防火;防烟;疏散;建筑设计 引言:地铁车站作为公共交通建筑,来往人员复杂,乘客所带物品种类及行为难以控制,加之其内部又具有大量电子、电气设施,因此潜在的火灾隐患多。而作为地下建筑,其不像地上建筑有较多的疏散门、窗与外界相连,一旦发生火灾,其内部人员疏散路径及有毒烟气的抽排能力均相对有限,并且外部消防设施和人员不易接近火点,扑救工作难以展开,因此地铁车站的建筑设计在防火、防烟与安全疏散方面,就显得尤为重要。现从以下几个方面,进行阐述、分析并提出个人的理解。 1、防火分区及防火分隔 1)单线地下车站防火分区及注意事项 (1)单线地下车站站台和站厅公共区划为一个防火分区; (2)设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500㎡。 (3)消防泵房、污、废水泵房、厕所、洗盥、茶水、清扫等室及纯风道、避难走道、室内防火隔离带等面积可不计入防火分区的面积。 此处需要注意的是,车站主体部分的风道要根据具体工程情况,确定是否划分为一个防火分区,因为车站风道的长短及内部布置往往受外部边界条件的限制,在条件允许的情况下,风道足够长,可将环控设备布置在车站主体以外的风道内,在这种情况下,主体范围内的风道可视为纯风道,符合规范要求,可不计入防火分区面积;但在风道长度受限、环控设备须设置在主体范围内的风道内时,则该风道不能视为纯风道,因此,该主体范围内的风道应计入防火分区面积。 2)多线换乘地下车站防火分区及注意事项

2019年消防工程师备考:《地铁设计防火标准》5安全疏散

2019年消防工程师备考:《地铁设计防火标准》5安全疏散 5 安全疏散 5.1 一般规定 5.1.1 站台至站厅或其他安全区域的疏散楼梯、自动扶梯和疏散通道的通过能力,应保证在远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时,一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在4min内全部撤离站台,并应能在6min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域。 5.1.2 乘客全部撤离站台的时间应满足下式要求: 式中:Q1——远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时一列进站列车的载客人数(人); Q2——远期或客流控制期中超高峰小时站台上的最大候车乘客人数(人); A1——一台自动扶梯的通过能力[人/(min·台)]; A2——单位宽度疏散楼梯的通过能力[人/(min·m)]; N——用作疏散的自动扶梯的数量(台); B——疏散楼梯的总宽度(m)(每组楼梯的宽度应按0.55m的整倍数计算)。 5.1.3 在公共区付费区与非付费区之间的栅栏上应设置平开疏散门。自动检票机和疏散门的通过能力应满足下式要求:

式中:A3——自动检票机门常开时的通过能力(人/min); A4——单位宽度疏散门的通过能力[人/(min·m)]; L——疏散门的净宽度(m)(按0.55m的整倍数计算)。 5.1.4 每个站厅公共区应至少设置2个直通室外的安全出口。安全出口应分散布置,且相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于20m。换乘车站共用一个站厅公共区时,站厅公共区的安全出口应按每条线不少于2个设置。 5.1.5 每个站台至站厅公共区的楼扶梯分组数量不宜少于列车编组数的1/3,且不得少于2个。 5.1.6 电梯、竖井爬梯、消防专用通道以及管理区的楼梯不得用作乘客的安全疏散设施。 5.1.7 站台设备管理区可利用站台公共区进行疏散,但有人值守的设备管理区应至少设置一个直通室外的安全出口。 5.1.8 站台的两端部均应设置从区间疏散至站台的楼梯。当站台设置站台门时,站台门的端门应向站台公共区方向开启。 5.1.9 站台每侧站台门上的应急门数量宜按列车编组数确定。当应急门设置在站台计算长度内的设备管理区和楼梯、扶梯段内时,应核算侧站台在应急门开启时的通过能力。 5.1.10 站厅公共区和站台计算长度内任一点到疏散通道口和疏散楼梯口或用于疏散的自动扶梯口的最大疏散距离不应大于50m。

地铁建筑防火的一般规定示范文本

地铁建筑防火的一般规定 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

地铁建筑防火的一般规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 地铁的地下工程及出入口、通风亭的耐火等级为一 级。 2 地下车站管理用房宜集中一端布置。管理用房区应 有一个安全出口通向地面,该区内站厅和站台层间的人行 楼梯应为封闭楼梯间。 3 地铁与地下及地上商场等地下建筑物相连接时,必 须采取防火分隔设施。 4 地下车站站台和站厅乘客疏散区应划为一个防火分 区。其他部位的防火分区的最大允许使用面积不应大于 1500`m^2`。地上车站不应大于2500 `m^2`。 两个防火分区之间采用耐火极限4h 的防火墙和甲级防 火门分隔。在防火墙设有观察窗时,应采用C 类甲级防火

玻璃。 注:消防泵房、污水泵房、蓄水池、厕所和盥洗室的面积可不记入防火分区面积内。 5 地下车站的行车值班室或车站控制室、变电所、配电室、通信及信号机房、通风和空调机房、消防泵房、灭火剂钢瓶室等重要设备用房,应采用耐火极限不低于3h 的隔墙和耐火极限不低于2h 的楼板与其它部位隔开,建筑吊顶应采用不燃材料。隔墙上的门及窗应采用甲级防火门及甲级防火窗。 6 站厅与站台间的楼梯口处,宜设挡烟垂壁,挡烟垂壁下缘至楼梯踏步面的垂直距离不应小于2.3m。 7 车站的站台、站厅、出入口楼梯、疏散通道、封闭楼梯间等乘客集散部位,及各设备、管理用房,其墙、地及顶面的装修材料,以及广告灯箱、座椅、电话亭和售、检票亭等所用材料,应采用不燃材料,同时,装修材料不

消防安全技术标准目录2018(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 一级注册消防工程师规范清单大全 1.建筑设计防火规范GB50016-2014(消防必备规范) 2.汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-2014 3.人民防空工程设计防火规范GB50098-2009 4.火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013(常用规范) 5.火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2007 6.消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014(常用规范) 7.自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017(常用规范) 8.注氮控氧防火装置GA1206-2014 9.气体灭火系统设计规范GB50370-2005 10.二氧化碳灭火系统设计规范(2010版)GB50193-93 11.气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置07S207 12.气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2007 13.水喷雾灭火系统技术规范GB50219-2014 14.泡沫灭火系统设计规范GB50151-2010 15.泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-2006 16.固定消防炮灭火系统设计规范GB50338-2003 17.固定消防炮灭火系统施工与验收规范GB50498-2009 18.干粉灭火系统设计规范GB50347-2004 19.建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005

20.灭火器维修与报废规程GA95-2015 21.建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008 22.防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范GB50877-2014 23.建筑消防设施检测技术规程GA503-2004 24.建筑消防设施的维护管理GB25201-2010 25.消防通信指挥系统施工及验收规范GB50401-2007 26.城市消防远程监控系统技术规范GB50440-2007 27.建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011 28.建设工程消防验收评定规则GA836-2009 29.给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 30.建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017 31.建筑内部装修防火施工及验收规范GB50354-2005 32.城市消防规划规范GB51080-2015 33.火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-2006 34.钢铁冶金企业设计防火规范GB50414-2007 35.核电厂防火设计规范GB/T22158-2008 36.有色金属工程设计防火规范GB50630-2010 37.石油化工企业设计防火规范GB50160-2008 38.石油天然气工程设计防火规范GB50183-2004 39.飞机库设计防火规范GB50284-2008 40.酒厂设计防火规范GB50694-2011

新版地铁设计规范(给排水内容)p

筑 龙 网 w w w .z h u l o n g .c o m 13 给水与排水 13.1 一般规定 13.1.1 地铁给水设计,必须满足生产、生活和消防用水对水量、水压和水质的要求,并应坚持综合利用,节约用水的原则。 13.1.2 地铁给水水源应优先采用城市自来水,当沿线无城市自来水时,应和当地规划等部门协商,采取其他可靠的供水水源。 13.1.3 地铁排水系统,除生活及粪便污水应单独排放外,结构渗漏水、冲洗及消防废水和口部雨水等可以按合流排放,但厕所生活及粪便污水的排放,必须符合当地和国家现行排水标准的规定。 13.1.4 给排水设备的自动化程度,应根据运营管理的需要,结合当地具体条件,经过技术经济比较确定,但排水设备,应按自动化管理设计。 13.1.5 地铁金属给排水管道及有关设备,应采取防止杂散电流腐蚀的措施。

筑 龙 网 w w w .z h u l o n g .c o m 13.2 给 水 13.2.1 给水系统用水量定额应符合下列规定: 1 工作人员生活用水量为30~60 l/人?班,小时变化系数为2.5~2.0; 2 冷水机组的水系统的补充水量为冷却循环水量的2~3%; 3车站公共区域冲洗用水量为2~4 l/m 2 ?次,每次按冲洗1h 计算; 4 生产用水量按工艺要求确定; 5 消防用水量应符合本规范第19章的有关规定。 13.2.2 给水系统的水质应符合下列规定: 1 生活用水的水质,应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的规定; 2 生产用水和消防用水的水质按工艺要求确定。 13.2. 3 给水系统的水压应符合下列规定: 1 生活用水设备和卫生器具的水压,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》的规定; 2 生产用水的水压按工艺要求确定; 3 消防用水的水压应符合本规范第19章的有关规定。 13.2.4 地铁给水系统的选择,应根据生产、生活和消防等各项用水对水质、水压和水量的要求,结合市政给水系统等因素确定,一般按下列情况选择给水系统: 1 为保证人员饮用水的水质,地铁宜采用生活和消防分开的给水系统。生活给水管宜由市政自来水管引入。但生产用水可和消防或生活给水系统共用。 2 当城市自来水的供水量能满足生产、生活和消防用水的要求,而供水压力不能满足消防用水压力时,应和当地消防及市政部门协商设消防泵和稳压装置,不设消防水池。 3 当城市自来水的供水量和供水压力能满足生产和生活用水,而不能满足消防用水量要求时,则应设消防泵、稳压装置和消防水池。 4 如设自动喷水灭火系统时,应采用独立的给水系统,不应和生产、生活及消火栓给水系统共用。 13.2. 5 管道布置和敷设应符合下列规定: 1 当车站生活和消防为分开的给水系统时,车站内生活用水宜设计为枝状管网,由城市自来水管引出一根给

地铁车站建筑设计中关于防火设计的要点

地铁车站建筑设计中关于防火设计的要点 发表时间:2018-04-26T11:44:36.727Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第33期作者:马英乔刘圣涛 [导读] 地铁车站由于其建筑的特殊性,一旦发生火灾,人员疏散困难,扑救困难,极易造成严重后果。 中铁隧道勘测设计院有限公司天津 300000 摘要:地铁车站由于其建筑的特殊性,一旦发生火灾,人员疏散困难,扑救困难,极易造成严重后果。因此,有效合理防火、疏散设计成为了地铁车站建筑设计的重要组成部分,本文从防火疏散设计的规范标准和具体做法等方面出发,逐一介绍了地铁建筑设计中关于防火设计的要点。 关键词:地铁车站;建筑设计;防火疏散 近年来,中国城市轨道交通系统发展迅猛,作为轨道交通的重要做成部分,地铁成为了越来越多城市不可替代的交通工具,在人们的日常生活中发挥着越来越重要的作用。但是,由于地铁站厅、站台位于地下,埋深较深,且客流量大,人员高度集中,一旦发生火灾,人员疏散困难,扑救困难,极易造成严重后果。因此,有效合理防火、疏散设计成为了地铁车站建筑设计的重要组成部分,本文将从以下五点逐一介绍地铁建筑设计中关于防火设计的要点。 1.车站各部位耐火等级 防火设计应遵照“预防为主,防消结合”的方针。地体车站主体、出入口通道、风道的耐火等级为一级,地面出入口、风亭等附属建筑耐火等级不得低于二级。车站各部位建筑构件的耐火极限应符合现行《建筑设计防火规范》耐火等级要求。车站公共区以及各设备管理用房装修材料应采用不燃材料。 2.防火分区 根据《地铁设计规范》的要求,车站按使用性质、面积、大小划分防火分区。一般将车站站厅、站台公共区设置为一个防火分区。将设备区、风道等区域按设备管理用房的性质划分为若干防火分区,每个防火分区的面积不大于1500㎡。地下换乘车站当共用一个站厅时,站厅公共区面积不应大于5000㎡,当由于条件限制必须大于5000㎡时,需按程序进行消防性能化专项设计分析。 车站每个站厅公共区安全出口数量应经计算确定,且应设置不少于2个直通地面的安全出口;地下单层侧式站台车站,每侧站台安全出口数量应经计算确定,且应设置不少于2个直通地面的安全出口;地下车站的设备与管理用房区域每个防火分区安全出口数量不应少于2个,其中有人值守的防火分区应有1个安全出口直通地面;安全出口应分散设置,当同方向设置时,两个安全出口通道口部之间净距不应小于10m;竖井、爬梯、电梯、消防专用通道,以及设在两侧式站台之间的过轨地道不应作为安全出口;地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口。 车站防火分区之间的防火墙采用耐火极限不低于3h的砌块墙分隔,防火墙上的门为甲级防火门,窗为甲级防火窗(采用C类甲级防火玻璃),防火门开启方向均为疏散方向。位于站厅层设备、管理用房防火分区内的车站控制室、通信和信号机房、通风和空调机房、消防泵房、变电所、配电室、气瓶间等主要设备房间,均采用耐火极限不低于3h的墙体,和耐火极限不低于1.5h的楼板与其它部位隔开,墙体砌筑到结构板底,房间门窗均采用甲级防火门和甲级防火窗。位于站台层的变电隔墙按不低于3h防火墙设计,墙上门采用甲级防火门;设备运输门采用甲级防火门或以背火面温升作耐火极限判定条件的特级防火卷帘。 3.防烟分区 地下车站的站厅、站台及设备、管理用房的防火分区应划分防烟分区,且防烟分区不得跨越防火分区。站厅和站台层公共区防烟分区的划分应与车站的通风模式相匹配。 站厅、站台公共区各按不大于2000㎡划分防烟分区,站厅两端设备、管理区(除风道外)按小于750㎡划分防烟分区。装修设计不得更改 公共区防烟分区划分位置。设备区防烟分区划分由环控专业定。 各个防烟分区之间采用挡烟垂壁或隔墙到顶的形式分隔。站厅层两端设备、管理用房防烟分区采用隔墙到顶的方式分隔;公共区敞开楼扶梯四周用挡烟垂壁或挡烟垂帘分隔。透空率50%划分。挡烟垂壁采用燃烧性能A级的不燃材料并满足0.5h耐火极限要求,从吊顶下突出高度为500mm并升至结构板底。 连续长度大于60m的出入口通道,需在站厅出入口处设挡烟垂壁。当通道口部吊顶低于站厅吊顶且高差大于500mm时,侧立面的板材耐火极限应不小于0.5h,且升至结构板底,起挡烟垂壁作用。 4.地下车站安全疏散 地下车站站厅的疏散通过连接站厅与地面的车站输入口通道或疏散楼梯间进行,为保证乘客及时疏散,要求每个车站至少设置两处直通地面的出入口,且站厅公共区范围内任意一点到出入口通道的距离不应大于50m。当出入口通道与室外地坪的高度差大于10m时,需在出入口通道与站厅的连接处设置防烟前室。 地下车站站台层通过连接站厅、站台的楼扶梯进行疏散。要求站台公共区任意一点到楼扶梯处的距离不大于50m,且连接楼、扶梯和疏散通道的宽度,应保证在远期高峰小时客流量时发生火灾的情况下,6min(其中1分钟为反应时间不列入计算)内,将一列车乘客和站台上候车的乘客全部撤离站台。具体计算事故疏散时间如下: T=1+{(Q1+Q2)/0.9[A1(N-1)+A2B]} ≤6分钟 式中:Q1-一列进站列车乘客数(人);Q2-站台上总候车人数及站台层工作人员人数(人);A1-1m宽自动扶梯通过能力 (人/min);7300人/h ?1m;A2-1m宽人行步梯通过能力(人/min);3700人/h ?1m;B-人行楼梯宽度(m);按照0.55的倍数;N-自动扶梯台数。 车站设备及管理用房直接通向疏散走道的疏散门至安全出口的距离均满足以下要求:当房间疏散门位于两个安全出口之间时,疏散门与最近安全出口的距离不大于40m,;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,其疏散门与最近安全出口的距离不大于22m。并在车站有人值

地铁设计防火标准(城市消防国家标准)

地铁设计防火标准 1 总则 1.1 为预防地铁火灾、减少地铁火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本标准。 1.2本标准适用于新建、扩建地铁和轻轨交通工程的防火设计。 1.3 一条线路、一座换乘车站及其相邻区间的防火设计可按同一时间发生一处火灾考虑。 1.4 防火设计应遵循国家有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.5 地铁和轻轨交通工程的防火设计除应符合本标准的规定外,尚应符合现行国家有关标准的规定。 2 术语 2.1 安全出口 safety exit 供人员安全疏散,并能直接通向室内外安全区域的车站出口、楼梯或扶梯的出口、联络通道的入口、区间风井内直通地面的楼梯间入口。 2.2点式换乘车站 transfer station by cross-platform 站台与站台之间以点式相交形式换乘的车站。 2.3路堑式车站、区间 open cut station,track 浅埋地下一层,外墙上方或顶板开窗、具备自然通风和排烟条件的车站、区间。 2.4联络通道 cross-passageway 连接相邻两条单洞单线载客运营地下区间、可供人员安全疏散用的通道。 2.5 消防专用通道 fire access 供消防人员从地面进入站厅、站台、区间等区域进行灭火救援的专用通道和楼梯间。 2.6纵向疏散平台 longitudinal evacuation walkway 在区间内平行于线路并靠站台侧设置、供人员疏散用的纵向连续走道。 3 总平面布局 3.1 车站与区间 3.1.1 地上车站建筑的周围应设置环形消防车道,确有困难时,可沿车站建筑的一个长边设置消防车道。

现行国家地铁用B1级防火电缆的设计

现行国家地铁用B1级防火电缆的设计 安徽太平洋电缆股份有限公司黄晓宝 伴随着国家地铁重点工程的迅猛稳健的发展,尤其地铁站人员密集、拥堵,一旦出现火灾迹象不仅造成国家财产的损失,更为严重的是威胁众多人员的生命安全。为此,国家在2018年5月14日发布了强制性国家标准GB 51298-2018《地铁设计防火标准》,于2018年12月1日正式实施地铁工程。其中就电线电缆的选择、敷设明确规定:①为确保消防用电设备在火灾时的持续供电,消防用电设备的电线电缆应采用铜导体;②为防止电缆燃烧时危及其他系统线路的正常工作,车站及区间电缆应采用阻燃材质。地下车站及区间采用低烟无卤材质电缆,可以最大限度防止电缆燃烧时产生的有害气体危及人身健康和火灾时疏散逃生。地上车站及区间由于所处环境特点,可采用低烟、低卤型电缆;③耐火电缆的选择应根据消防用电设备在火灾发生期间所需要的最少持续工作时间来确定。“消防用电设备”所供电的矿物绝缘类电缆可参考国际上耐火电缆试验标准,宜选择能通过950℃、180min燃烧试验的电缆,“消防用电设备”的主干线和分支干线采用此类耐火电缆,有利于保证地铁线路火灾发生时设备供电的可靠性。目前,这类电缆可在国家权威机构按照相关标准进行燃烧测试取得测试报告;④电缆的阻燃级别应根据敷设条件及电缆的非金属含量进行选择,考虑到在地铁工程中敷设电缆的空间狭小、条件较差以及电缆的整体延续性,要求敷设在同一建筑物内的电缆的阻燃级别尽量相同,且阻燃级别不应低于B级。 1、国家地铁用电缆选型 同时具有低烟无卤、阻燃、防火、运行稳定及通过国际上耐火燃烧性能的电缆,目前,只有“矿物绝缘类电缆”符合要求。该类电缆有第一代刚性BTTZ(简称MI)型,但受其结构及长度限制,很难实现截面50mm2及以上多芯电缆及长米数电缆的生产,且硬度较高、本体较重、接头多故障点查找困难;第二代柔性YTTW型电缆,但绝缘层是复合云母带,使用过程云母带易吸潮,对接头工艺要求高、施工过程较繁琐;第三、四代柔性矿物绝缘防火电缆TBTRZY(非标准型号)具备了第一代和第二代所有的性能优势,且安装施工等同普通电力电缆;第五代B1级防火电缆在第四代防火电缆的基础上继续开发产品的性能优势,将防火电缆的特性发挥到了极致,比较符合现今国家地铁用电缆的选型标准,符合国家、国际上对电缆安全、环保性能的特殊要求,更能满足国家强制性标准GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》。 2、B1级防火电缆的耐火与阻燃结构的设计 B1级柔性矿物绝缘防火电缆的耐火与阻燃结构的从如下方面设计:①导体采用高纯度电工用无氧铜;②绝缘结构设计为双层复合绝缘,即多层矿物金云母带+交联聚乙烯或辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料组合而成;③缆芯填充采用无机矿物金属水合物,即为无机矿物氢氧化镁混合物,可以在电缆燃烧过程中起到隔离、降温、隔热等作用;④电缆外护套采用B1级低烟无卤阻燃聚烯烃护套料,可根据使用环境采用B1级防鼠蚁防紫外线低烟无卤阻燃聚烯烃护套料。由这4种结构基本组合成现行国家地铁用B1级防火电缆(见图1),在这4种结构基础上增加铠装层(见图2)——可有绕包型、联锁铠装型、氩弧焊接轧纹型。防火电缆的耐火与阻燃结构的设计核心是无机矿物填充:当电缆遇火时,无机矿物金属水合物填充,释放出游离水和结晶水,降低电缆温度,延缓内部传热速率。电缆导体上包覆的金云母带常温下体积电阻率≥1.0×1010Ω·m,降解温度为800℃(19666-2005附录C)。电缆在BS 6387-1994试验条件下,火焰温度950℃,3个小时,电缆内部温度在500-600℃,低于云母带降解温度,故电缆在火焰燃烧情况下可以正常运行使用。