小肾癌的超声诊断价值

小肾癌的超声诊断价值

发表时间:2016-04-26T13:20:33.343Z 来源:《健康文摘》2015年12期作者:管英英[导读] 浙江省台州市中心医院超声诊断科 B 超检查快捷方便,无创伤,检出率较高,价格适宜,适合于健康体检排查小肾癌.

(浙江省台州市中心医院超声诊断科浙江台州 318000) 摘要:目的:讨论超声诊断小肾癌的价值。方法:回顾性分析22 例小肾癌患者术前超声结果、增强CT 及临床资料,并与术后病理诊断结果进行对比分析。结果:超声诊断肾脏良恶性病变的敏感性为85%,准确性为95%。而CT 增强诊断肾脏良恶性病变的敏感性为77%,准确性为92%。两者在诊断的敏感性和准确性方面比较均无统计学差异( P 均> 0.5) 。结论:B 超检查快捷方便,无创伤,检出率较高,价格适宜,适合于健康体检排查小肾癌,但它对直径过小的小肾癌检出率不高,临床容易漏诊。关键词:小肾癌;超声诊断;价值[中图分类号] R445.1 [文献标识码] A 文章编号:肾细胞癌占成人恶性肿瘤的2%,人群发病率为0.06%,分为透明细胞型、颗粒细胞型和未分化型,本病多见于50岁以上成人,常为单侧肾受累,主要通过血行转移,晚期常出现肾静脉癌栓,并进一步转移至下腔静脉、肺、骨等器官。超声检查对于肾肿瘤的诊断具有重要价值,并已成为首选的影像诊断方法。选取临床2012~2014年本院收治的肾肿瘤患者22例诊断分析如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取我院2012年2月-2014年10月期间22例最大直径小于3 cm 的肾脏占位性病变住院患者,所有患者术前均经超声检查,其中男性17例,女性5 例,平均年龄52.07 岁;病灶取样中肿瘤直径最小者为1.2 cm,最大者为3.0 cm,平均值为2.34 cm。恶性肿瘤14 例(肾透明细胞癌6 例、肾乳头状癌2 例、肾透明伴乳头状癌2 例、肾透明伴嫌色细胞癌2 例、囊性肾癌2 例),良性肿瘤3 例(肾血管平滑肌脂肪瘤2例、肾嗜酸性细胞瘤1 例)。所有病例最后均经术后病理证实。

1.2 方法

对两种影像学检查结果的敏感性、准确性、特异性进行分析。

1.2.1 常规B 超检查

使用Toshiba( SSA-250A)型超声仪进行常规超声检查,检查范围为患者的肾脏区域,对患者肾脏部位回声情况进行观察。

1.2.2 彩色多普勒超声检查

使用Philips iu22型彩色多普勒超声仪对患者的两侧肾部进行横向、纵向、冠状面的扫查,对病变部位的形态、大小进行记录,再进行彩色多普勒血流显像观察,记录病灶部位的血流分布情况。

1.2.3 诊断结果确认

每种诊断方法均由两名任职两年以上的专业医师进行影像学分析,并分别对结果进行判断,如出现结果不一致则由两人再次进行讨论给出诊断结果。

1.3 统计学分析

应用SPSS13.0 统计学软件,比较各种影像学检查方法的准确率,计数资料比较采用χ2 检验。

2 结果

2.1常规B超检查

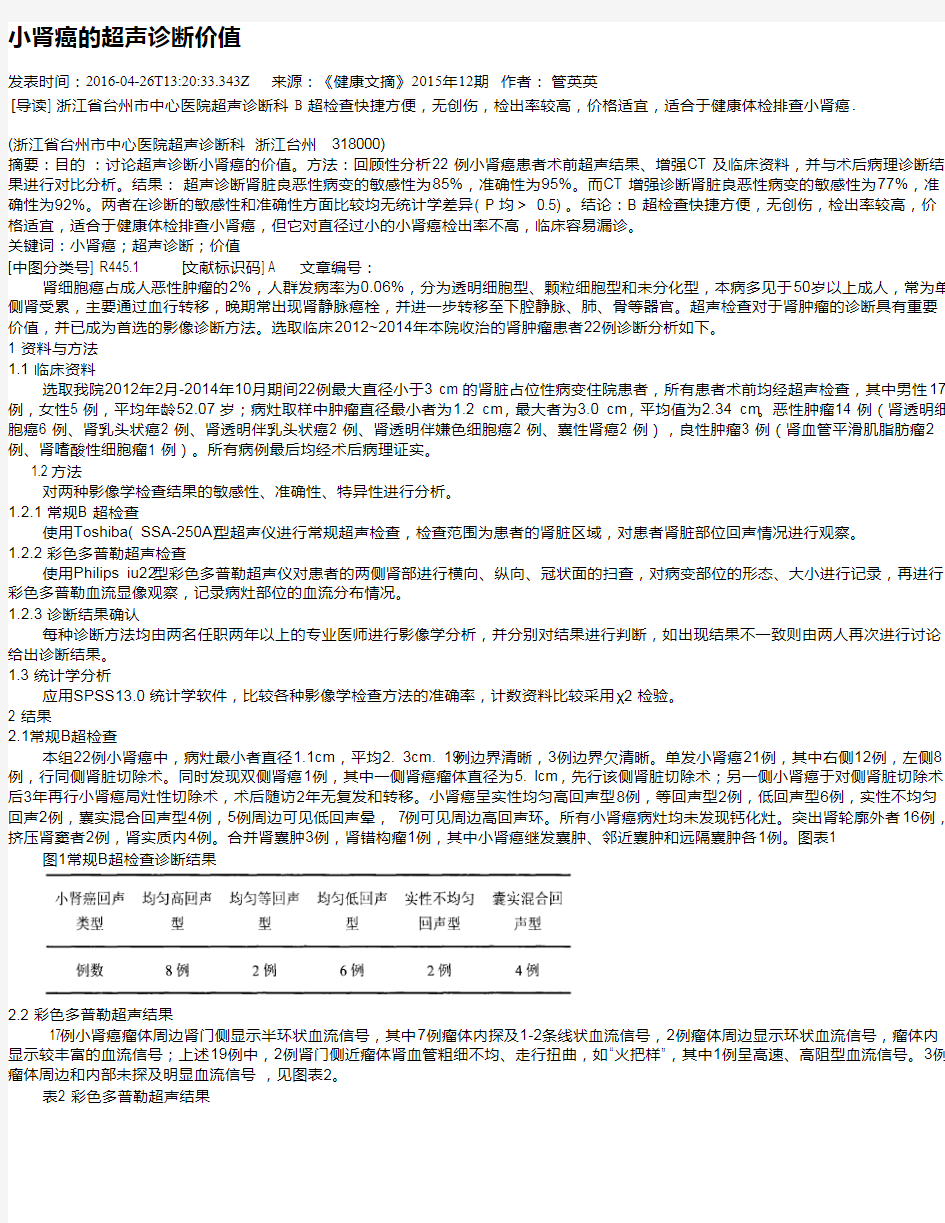

本组22例小肾癌中,病灶最小者直径1.1cm,平均2. 3cm. 19例边界清晰,3例边界欠清晰。单发小肾癌21例,其中右侧12例,左侧8例,行同侧肾脏切除术。同时发现双侧肾癌1例,其中一侧肾癌瘤体直径为5. lcm,先行该侧肾脏切除术;另一侧小肾癌于对侧肾脏切除术后3年再行小肾癌局灶性切除术,术后随访2年无复发和转移。小肾癌呈实性均匀高回声型8例,等回声型2例,低回声型6例,实性不均匀回声2例,囊实混合回声型4例,5例周边可见低回声晕, 7例可见周边高回声环。所有小肾癌病灶均未发现钙化灶。突出肾轮廓外者16例,挤压肾窦者2例,肾实质内4例。合并肾囊肿3例,肾错构瘤1例,其中小肾癌继发囊肿、邻近囊肿和远隔囊肿各1例。图表1 图1常规B超检查诊断结果

2.2 彩色多普勒超声结果

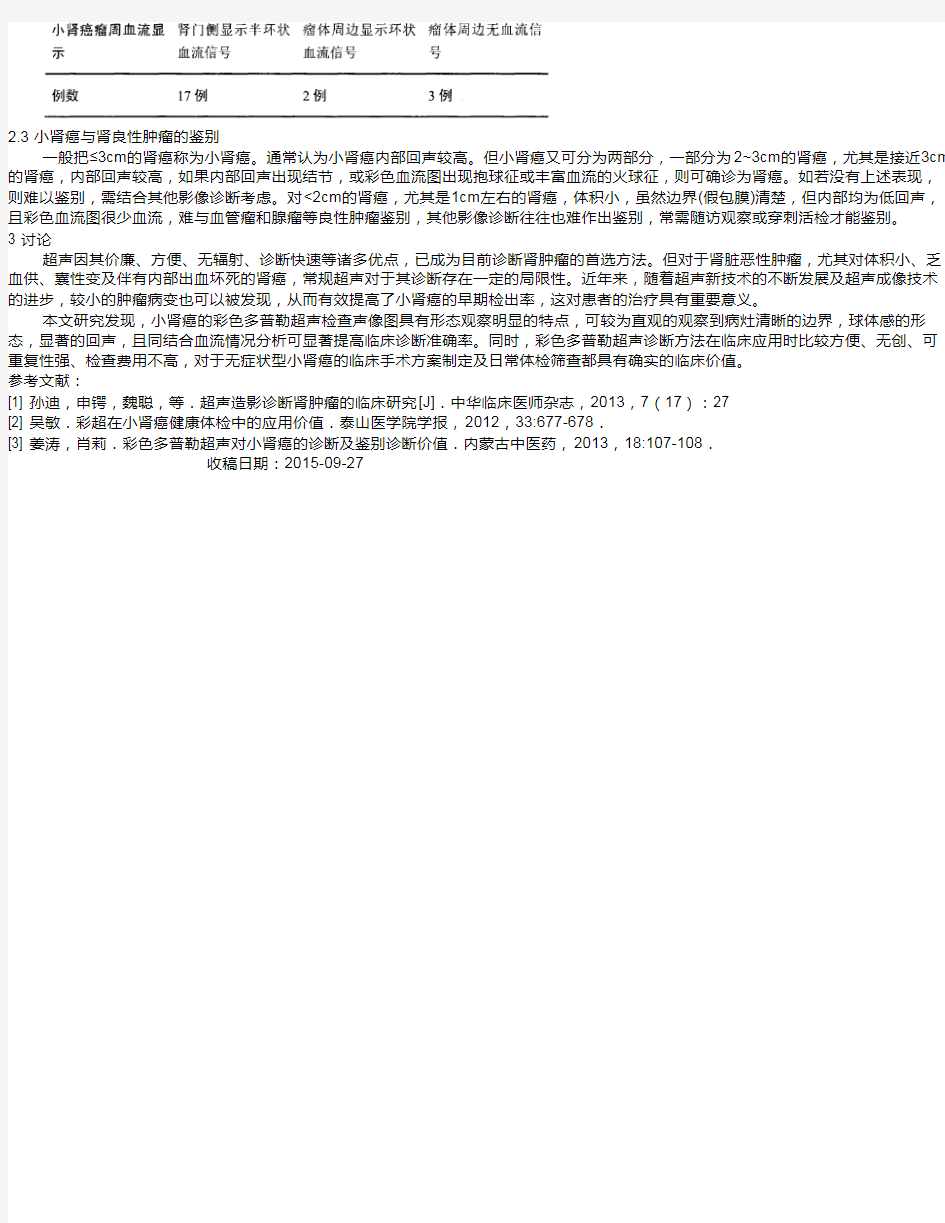

17例小肾癌瘤体周边肾门侧显示半环状血流信号,其中7例瘤体内探及1-2条线状血流信号,2例瘤体周边显示环状血流信号,瘤体内显示较丰富的血流信号;上述19例中,2例肾门侧近瘤体肾血管粗细不均、走行扭曲,如“火把样”,其中1例呈高速、高阻型血流信号。3例瘤体周边和内部未探及明显血流信号,见图表2。表2 彩色多普勒超声结果

肾癌超声诊断

一、肾脏的解剖: 1、位置:脊柱两侧的肾窝内,腹膜后方,肾的长轴向外下倾斜,左肾比右肾高1-2cm,左肾上极平T11下缘,下极达L2下缘,右肾上极平T12,下极平L3。活动范围1—3cm。 2、形态:形似豆形,外凸,内凹,内侧中部为肾门,为肾盂、肾血管、淋巴管、神经出入之处。 3、大小:成年人肾长10~12cm,宽4~5cm,厚3~5cm。 二、正常肾脏声像图 1、肾脏轮廓与形态:长轴断面呈椭圆形或蚕豆形,肾门横断面呈马蹄形。肾包膜连续光滑,肾周脂肪囊厚度因人而异。 2、肾实质:皮质回声略低于肝脏,回声均匀一致,髓质(锥体)形似三角形,回声更低,围绕肾窦呈放射状排列,髓质(锥体)之间为肾柱。 3、集合系统(肾窦):肾中心的椭圆形增强回声,内无明显液性暗区。 4、肾血流回声:CDFI示肾动静脉彩色血流信号分布均匀。 三、肾癌病理和临床表现 ●肾癌即肾细胞癌,为肾脏最常见的恶性肿瘤。成人好发于40岁以上的男性,常为单发,仅有2%左右为双侧,肿瘤无组织学包膜,但压迫肾实质与纤维组织形成假包膜,瘤体大小不一,断面呈橙黄或灰色,较大的肿瘤内部常有出血、坏死、纤维化斑块,中心坏死区形成囊肿。肿瘤可侵犯邻近的脂肪、肌肉、血管、淋巴管,易形成静脉内癌栓,进入肾静脉。 ●肾癌主要症状为血尿、腰痛和侧腹部包块。是肾癌典型三联征。三者同时存在仅占10%,但已属晚期。间歇性无痛性肉眼血尿是肾癌的主要症状,但已表明肿瘤侵入肾盂,非早期症状。 四、肾癌的声像图表现 1)肾轮廓改变:可正常(<1.5cm)或失常。 2)肾实质回声异常:圆形或椭圆形低回声或混合回声,边界较清楚。 3)集合系统改变:变形、移位和中断,少数可出现肾盂及肾盏积水。 4)CDFI:团块内部及周边可探及动脉血流. 5)肾周围血管受侵犯:晚期常侵犯肾静脉和下腔静脉。 五、肾癌的超声分期 ●1、肾癌团块局限于肾实质,肾轮廓线完整未断裂,无转移征象。 ●2、肾癌团块仅侵及肾周围脂肪结缔组织,但仅限于肾周筋膜回声以内。 ●3、肾癌团块侵及肾周筋膜,并可显示局部淋巴结肿大,肾静脉或下腔静脉增宽,其内有不规则的结节样回声。 ●4、肾癌团块与周围邻近器官分界不清,并可在其它脏器见到转移征象。 六、肾癌应与下列疾病鉴别 1、肾囊肿 先天或退行性病变,单或双侧肾;囊肿在肾实质内大小不等,不与肾盂肾盏相通。 声像图:肾实质内见单个椭圆或圆形无回声区,边界清楚,壁薄且光滑,后壁回声增强,两侧壁后方可有侧边声影。CDFI:无回声区内无血流信号,较大囊肿的周边可见受挤压血管的花色血流。 2、肾柱肥大 ●为肾的先天性变异,常见中级肾柱肥大,肥大的肾柱呈圆形或椭圆形的低回声,与肾皮质相连续,彩色多普勒显示血管无受压现象。 3、肾错构瘤(血管平滑肌脂肪瘤) 1)肾脏外形:可无改变或局部外凸不规则。 2)肿瘤回声:强回声团,界楚,类圆或椭圆形。 3)CDFI:肾动脉流速、流量无异常。瘤内血流稀少 4.肾叶畸形 ●有的肾脏异常分叶使肾轮廓局部隆起,以左肾中下极的外侧多见。 七、临床价值 ●超声诊断是最简便易行的筛查肾癌的重要检查手段,近年来,由于超声设备的分辨率有了很大提高,对小肾癌的检出率也逐渐升高,加之采用彩色多普勒技术使鉴别诊断变得更为准确,因此超声诊断不但能确定有无肾肿瘤,而且还可以确定肿瘤大小、形态及血供特点,可以估计肿瘤的浸润范围及周围脏器有无转移征象。 一、中医文化与价值取向 中医文化是传统文化的具体表现,中医学中的阴阳五行理论,五脏功能、经络、三焦、精、气、神,四气、五味、君臣佐使都出自古代文化的概念。 中医文化反映了中医人的价值取向和追求目标,引导中医人的主体行为和习惯动机,体现了中医的人文精神和行为准则。 古人有言“不为良相,既为良医,相之良则天下安,医之良则万民福,故医道,仁医仁术也。天地以此立心,民生以此立命,事关始未,此岂可儿戏之?”“医者,非仁爱不可托,非廉洁不可信。”中医文化反映出中医人的职业荣誉感,社会责任感和历史使命感。表达了行医的理念和心理行为的约束。中医文化的“软”约束,成为古代医患和谐的基础。 优雅的中医文化,推动行业规范,体现中医人良好的职业道德和优质的服务,传承中医文化,促进了社会和谐发展,是当今社会提倡和追求的目标。 二、中医治未病 (一)治未病:“治未病”一词,最早见于《黄帝内经》中,《素问〃四气调神大论篇》“圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱。……夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬如渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎。”治未病的理念是倡导预防为主,防患于未然的思想概念。有助于在新的医学模式下,全方位、多视角、立体化研究生命和疾病。 “治未病”包含四项内容:未病先防、已病早治、即病防变、瘥后防复。 1、未病先防—未病养生,防病于先。当人体处在健康状态时,运用养生保健的方法和手段,防止疾病的发生。 2、已病早治—欲病救萌,防微杜渐。当人体出现了一些偏离了健康的迹象、征兆,但还未到疾病的标准时,要及时调理治疗,防止发展为病。中医称“济羸劣以获安”。《素问〃刺热篇》“肝热病者,左颊先赤,心热病者,颜先赤,病虽虽发,见赤色者,刺之,名曰治于病”。 3、既病防变—已病早治,防其传变。当人体患有疾病后,及时治疗,并掌握其发生发展的规律及传变途径,防止进一步累计更多的脏腑。《难经〃七十七难》“所谓治未病者,见肝之病,则知肝当侵之于脾,故先实其脾气,无令得受肝之邪,故曰治未病焉”。既病防变主要含义是“扭转,截断”阻止病势,使病向愈转化的治疗手段。 4、瘥后防复—瘥后调摄,防止复发。在疾病初愈后,要采取适当的调养促进机体的完全康复。中医忌服一些食物,防止食复,注意劳复,房劳复发等。 中医养生的认识 中医对健康标准是心身健康,身心愉悦才是真正健康。中医认为“心主神明”,神为生命精神意志的体现,《素问〃四气调神大论》“恬谈虚无,真气从之,精神内守,病安从来”。养生防病的核心观念是养“神”。 古人认为“天人合一,身心合一。”道家养生,“粗守形,上守神,抱神以静,形将自正,神将守形,形乃长生。”古代对养生原则:“养心与养身,自重养心”。如“易家洗心,道家炼心,佛家明心,儒家正心,中医养心”。《素问〃四气调神大论》曰:“精神内守,真气从之”,“正气存内,邪不可干。” 三、中医哲学思想观 传统文化决定了中医在思维方式、医学模式、检验标准、价值取向等领域。中医学的理论基础源于古老的哲学思想“阴阳、五行”理论。 阴阳:代表事物的两重性,泛化天地万物的属性。 五行:木、火、土、金、水五种自然界物质。水属肾,木属肝,火属心,金属肺,土属脾 古人把自然界万事万物归纳、抽象到五行相生、相克、相互促进,相互制约、相互依存的闭合式循环中。中医学将“阴阳五行”抽象的引入人体认识上,以“取类比象”方式衍生出人体五脏生理病理和疾病的治疗法则。 阴阳五行理论为中医学的发展形成了良好的基础。中医学的“整体观念,辨证论治,理法方药”其精华出于这种客观唯心思辨方式中。成了打不开的黑箱子。 中西医学理论基础发生在不同历史文化背景,各自对人体生命有着不同的认识。传统文化是内学,以身心为主。西方文化是外学,以应世事为主。其价值观,传统文化追求完美,自身人格与道德的完美。西方文化追求客体性,知识与逻辑性,展示的“科学”。传统文化处世以理,万事万物均归纳成最终一个“理”,中医学是从整体上、宏观上、归纳出“证”。治以“理”法方药,以平衡脏腑阴阳为目的。西医学是从微观上着眼于“分析”,以仪器设备诊断出“病”,以对抗方式为主,抗菌,抗过敏、抗休克、镇抑等。中医学的“整体观念,辩证论治,理法方药”是中医学精华。但是这种客观唯心思辨方式,以抽象、泛化式理论把中医学锢化在闭合在不息无限循环的框架中。如今成了中医现代化的阻力,运用现代化科技手段构解中医学进展甚微,无功而返。如经络、脏腑、功能物质等。阴阳五行,成了打不开的黑箱子。 中医发展方向是中西合璧,但当前的中西医结合形式只是雏形尝试阶段。现在中西结合的方式有下面三种。 1、按照西医思维研究中医中药,分折中药有效成分和作用原理,把中药纳入西医理论体系。 2、按照中医思维使用西药,用现代诊疗手段弥补中医之不足。在符合西医用药原则的基础上,把西药纳入中医诊治范畴。 3、中西医诊疗理念的结合,西医诊断,中西药混用,或中医治疗加西药。这些初级尝试,牵强附会地将中医学抽象化的脏腑功能与西医学实质器管功能相联系,或利用现代科技创新,一些临床科技成果都不能使中医现代化,更不能称中西医结合,如何以新的方式解构中医学理论,以现代科技构建新中医学,才是我们医务人员努力的方向。只有现阶段保护中医、发扬、光大中医学,为未来医学发展留下宝贵传统遗产。

超声诊断学名词解释及大题完整版

SAM征:即收缩期二尖瓣前向运动。系由于肥厚梗阻型心肌病时,左室流出道狭窄,收缩期左室流出道内血流速度异常增高所致。是判断肥厚型心肌病有无左室流出道梗阻的重要征象。 WES征:充满型胆囊结石,胆囊内液性暗区消失,呈弧状强回声光带伴宽的直线声影,即WES征。其中W为近场的胆囊壁,E为结石强回声,S为后方声影。 靶环征:某些病灶中心呈高回声而其周围形成圆环状低回声,名晕圈或声晕。 布加综合征:肝段下腔静脉或肝静脉、部分或完全性阻塞引起下腔静脉高压和门静脉高压的综合症状,以肝脾肿大、腹水、门静脉高压、胸腹壁静脉曲张,或下肢浮肿,与肝硬化相似。侧壁失落效应:对于大界面,入射角较大时,回声反射不能回到探头,产生回声失落现象。见于囊肿或肿瘤的外周包以光滑的纤维薄包膜。 工字部:肝内由门静脉左支及其矢状部、左外叶上下支门静脉和左内叶支门静脉构成特征性的“工”字形结构,可供识别肝管和门脉。 哈氏囊:胆囊颈膨出的后壁形成一个漏斗状的囊,称为哈氏囊,胆石常嵌顿在内,是超声探测须注意的部位。 后壁增强效应:是指在常规调节的DGC系统下,组织的某一小区的声衰减特别小,则回声在此区的补偿过大,其后方因补偿过高,较同等深度的组织亮。常见于:囊肿、脓肿或其他液性暗区的后壁。 后运动实验:运动实验阳性者,嘱患者眼球停止运动,若眼球停止运动后,玻璃体病变继续运动,则为后运动实验阳性(+);若眼球停止运动后,玻璃体病变也停止运动,则为后运动实验阴性(—)。 彗星尾征:超声波遇到金属避孕环、游离气体、肝内胆管积气、某些结石等时,声像图表现为强回声及其后方的逐渐衰减、多次反射的狭长带状回声,形如“彗星尾”闪烁。 混响效应:声束扫查体内平滑大界面时,部分声能返回探头表面之后,又从探头的平滑面再次反射,又第二次进入体内。常见于:膀胱前壁、胆囊底、大囊肿的前壁,可被认为壁的增厚、分泌物、或肿瘤。 混响效应:声束扫查体内平滑大界面时,部分声能返回探头表面之后,又从探头的平滑面再次反射,又第二次进入体内。见于:膀胱前壁、胆囊底、大囊肿的前壁,可被认为壁的增厚、分泌物、或肿瘤。 假肾征:胃肠道全周壁或较广泛管壁增厚,中间(多为偏心性)气体强回声和肿瘤组织低回声结构,类似于肾脏结构,称为假肾征.。 枯萎卵:宫腔内可见一大的“空”胎囊,胎囊内充满液性暗区(羊水),看不到胎芽,或仅见一小胎块。属滞留流产。 流产:妊娠不足28周、胎儿体重不足1000g而终止者称流产(abortion)。发生于12周以前者称早期流产,发生于12周至不足28周者称晚期流产。 卵巢生理性囊肿:卵巢非赘生性囊肿,多能自行消退,直径5cm左右,亦可增大,超声表现多为囊性包块,囊壁光滑,内为液性暗区,透声好。 面团征:肿块无回声区内圆形或椭圆形高回声光团,边界较清晰,浮于囊肿内或附于囊壁一侧,为脂质和毛发裹成的团块。肿瘤也可只有高回声光团而无液性暗区。 平行管道征:胆道阻塞后肝内扩张的胆管与伴行的门静脉所形成的双管。 葡萄胎:亦称水泡状胎块(hydatidiform mole),是指妊娠后胎盘绒毛滋养细胞异常增生,终末绒毛转变成水泡,水泡间相连成串,形如葡萄得名。 前置胎盘:妊娠晚期胎盘附着于子宫下段或覆盖于宫颈内口处,位置低于胎儿先露部时称前置胎盘。 妊娠(pregnancy):是胚胎和胎儿在母体子宫内生长、发育的过程。卵子受精是妊娠的开始,胎儿及其附属物自母体排出是妊娠的终止。 声衰减:声波在介质中传播时,因波束发散、吸收、反射、散射等原因,使声能在传播中减少的现象。软组织的声衰减随组织厚度而增加,其衰减量等于衰减系数与通路长度的乘积。

肾囊肿超声诊断

肾囊肿超声诊断 摘要】目的讨论肾囊肿超声诊断。方法对患者进行超声检查并进行诊断。结 论肾内显示圆形或椭圆形无回声区,壁薄而光滑,是超声诊断肾囊肿的佐证。 超声显像可对绝大多数肾囊肿作出准确的诊断。由于囊肿可发生在肾实质的任何 部位,根据囊肿的部位、数量、大小、形态等声像图特征,应对囊肿再进一步分类,以便相互鉴别或与肾内其他疾病进行鉴别诊断。 【关键词】肾囊肿超声诊断 【病理和临床概要】 肾囊肿临床较为多见,尤其多见于中老年,小儿少见。可能与老年肾脏退形 性变有关。囊肿多发生于肾实质或近表面处,逐渐长大并向外突出,不与肾盂或 肾盏相通。未受累的肾组织仍可正常。肾囊肿的种类很多,常为多发性,大小不一,囊壁薄而光滑。仅见1个囊肿者,称孤立性肾囊肿,孤立性肾囊肿如果无出 血或感染等合并症,又称单纯性肾囊肿。若见2个以上囊肿,则称多发性肾囊肿。囊肿内有分隔,形成互不相通的小房者称多房性肾囊肿。囊肿内出血者,称为出 血性囊肿;合并感染者称感染性囊肿;囊肿内含有大量胆固醇结晶者称含胆固醇 结晶型肾囊肿;与肾盂肾盏相沟通的囊肿(即肾盏憩室)称为肾盂源囊肿。 此外,还有肾髓质的集合管扩张形成无数小囊者,称为肾髓质囊肿,又称海 绵肾。由于这些肾囊肿的病理类型不同,所以囊肿的结构有一定的差别。 肾囊肿较小时,多无症状。囊肿较大时,可引起相应的压迫症状等。如患侧 腰腹部不适和胀痛,活动及劳累后加重,或可于患侧腰腹部触及肿块,也可继发 肾性高血压等,发生血尿者少见。 【超声表现】 1.孤立性肾囊肿肾内显示单个圆形或椭圆形无回声区,壁薄光滑,后壁回 声增强并逐渐内收,较大囊肿两侧深部可有侧边声影。囊肿较大向内生长者,可 压迫肾窦使其变形,向外突出的包膜下囊肿可压迫相邻脏器。 2.多发性肾囊肿单侧或双侧肾内可见散在分布的多个大小不等的无回声区,囊肿较多时互相重叠挤压、变形。残存的肾实质回声正常。囊肿向内生长者,可 压迫肾窦使其移位或变形,但与肾盂、肾盏不相通。囊肿往外发展者,肾被膜局 部隆突。 3.多房性肾囊肿在肾内无回声区内可见多条线状分隔回声。分隔也可能不 完整,各房间可以相通或互不相通。 4.出血性肾囊肿囊肿内部回声可因出血时间不同而有较大差别。囊内未形 成凝血块者,无回声区内可见散在或密集分布的点状低回声。震动局部腹壁时, 实时观察可见囊内有点状回声浮动。囊内有凝血块形成者,无回声区内可见回声 高低不均的絮状或片状回声。若囊内有多次出血,血凝块机化时,应注意与肾肿 瘤鉴别。 5.感染性肾囊肿可因感染的严重程度和囊肿内所含感染性内容物的形状而 有很大差别。囊壁可有轻度增厚,囊肿无回声区内出现密集分布的细点状回声。 若感染轻微,声像图与单纯肾囊肿雷同。囊肿感染较重者,襄内易形成脓栓或有 脱落组织碎片,呈片状或块状高回声,并可见随体位改变而有移动。 6.肾盂旁囊肿病理名称为肾窦内的淋巴管囊肿,临床上将凸入肾窦生长的 肾囊肿也称为肾盂旁囊肿。声像图表现肾窦高回声区内显示圆形或椭圆形无回声区,较大的囊肿可压迫肾窦并使其变形。

小肾癌的超声诊断价值

小肾癌的超声诊断价值 发表时间:2016-04-26T13:20:33.343Z 来源:《健康文摘》2015年12期作者:管英英[导读] 浙江省台州市中心医院超声诊断科 B 超检查快捷方便,无创伤,检出率较高,价格适宜,适合于健康体检排查小肾癌. (浙江省台州市中心医院超声诊断科浙江台州 318000) 摘要:目的:讨论超声诊断小肾癌的价值。方法:回顾性分析22 例小肾癌患者术前超声结果、增强CT 及临床资料,并与术后病理诊断结果进行对比分析。结果:超声诊断肾脏良恶性病变的敏感性为85%,准确性为95%。而CT 增强诊断肾脏良恶性病变的敏感性为77%,准确性为92%。两者在诊断的敏感性和准确性方面比较均无统计学差异( P 均> 0.5) 。结论:B 超检查快捷方便,无创伤,检出率较高,价格适宜,适合于健康体检排查小肾癌,但它对直径过小的小肾癌检出率不高,临床容易漏诊。关键词:小肾癌;超声诊断;价值[中图分类号] R445.1 [文献标识码] A 文章编号:肾细胞癌占成人恶性肿瘤的2%,人群发病率为0.06%,分为透明细胞型、颗粒细胞型和未分化型,本病多见于50岁以上成人,常为单侧肾受累,主要通过血行转移,晚期常出现肾静脉癌栓,并进一步转移至下腔静脉、肺、骨等器官。超声检查对于肾肿瘤的诊断具有重要价值,并已成为首选的影像诊断方法。选取临床2012~2014年本院收治的肾肿瘤患者22例诊断分析如下。 1 资料与方法 1.1 临床资料 选取我院2012年2月-2014年10月期间22例最大直径小于3 cm 的肾脏占位性病变住院患者,所有患者术前均经超声检查,其中男性17例,女性5 例,平均年龄52.07 岁;病灶取样中肿瘤直径最小者为1.2 cm,最大者为3.0 cm,平均值为2.34 cm。恶性肿瘤14 例(肾透明细胞癌6 例、肾乳头状癌2 例、肾透明伴乳头状癌2 例、肾透明伴嫌色细胞癌2 例、囊性肾癌2 例),良性肿瘤3 例(肾血管平滑肌脂肪瘤2例、肾嗜酸性细胞瘤1 例)。所有病例最后均经术后病理证实。 1.2 方法 对两种影像学检查结果的敏感性、准确性、特异性进行分析。 1.2.1 常规B 超检查 使用Toshiba( SSA-250A)型超声仪进行常规超声检查,检查范围为患者的肾脏区域,对患者肾脏部位回声情况进行观察。 1.2.2 彩色多普勒超声检查 使用Philips iu22型彩色多普勒超声仪对患者的两侧肾部进行横向、纵向、冠状面的扫查,对病变部位的形态、大小进行记录,再进行彩色多普勒血流显像观察,记录病灶部位的血流分布情况。 1.2.3 诊断结果确认 每种诊断方法均由两名任职两年以上的专业医师进行影像学分析,并分别对结果进行判断,如出现结果不一致则由两人再次进行讨论给出诊断结果。 1.3 统计学分析 应用SPSS13.0 统计学软件,比较各种影像学检查方法的准确率,计数资料比较采用χ2 检验。 2 结果 2.1常规B超检查 本组22例小肾癌中,病灶最小者直径1.1cm,平均2. 3cm. 19例边界清晰,3例边界欠清晰。单发小肾癌21例,其中右侧12例,左侧8例,行同侧肾脏切除术。同时发现双侧肾癌1例,其中一侧肾癌瘤体直径为5. lcm,先行该侧肾脏切除术;另一侧小肾癌于对侧肾脏切除术后3年再行小肾癌局灶性切除术,术后随访2年无复发和转移。小肾癌呈实性均匀高回声型8例,等回声型2例,低回声型6例,实性不均匀回声2例,囊实混合回声型4例,5例周边可见低回声晕, 7例可见周边高回声环。所有小肾癌病灶均未发现钙化灶。突出肾轮廓外者16例,挤压肾窦者2例,肾实质内4例。合并肾囊肿3例,肾错构瘤1例,其中小肾癌继发囊肿、邻近囊肿和远隔囊肿各1例。图表1 图1常规B超检查诊断结果 2.2 彩色多普勒超声结果 17例小肾癌瘤体周边肾门侧显示半环状血流信号,其中7例瘤体内探及1-2条线状血流信号,2例瘤体周边显示环状血流信号,瘤体内显示较丰富的血流信号;上述19例中,2例肾门侧近瘤体肾血管粗细不均、走行扭曲,如“火把样”,其中1例呈高速、高阻型血流信号。3例瘤体周边和内部未探及明显血流信号,见图表2。表2 彩色多普勒超声结果

囊性肾癌的CT及超声表现探讨

囊性肾癌的CT及超声表现探讨 囊性肾癌(CRCC)是肾癌的一种少见类型,影像表现特殊,常难与良性囊性肾脏疾病相鉴别,易被误诊。其临床治疗主要为根治性肾切除术,对于早期发现的患者,手术治疗效果和预后 较好,因而早期正确的诊断具有重要的临床意义。因此,如何早期正确有效地对其进行诊断 及鉴别诊断,已成为临床关注的一个焦点问题。 1 CRCC 的临床及病理表现 作为一种少见的肾癌类型,CRCC约占肾癌总数的3%~15%,占肾脏肿瘤的1%~15%。多见 于成年男性,男女比例约3:1。临床表现可有腰痛、肉眼血尿或腹部包块,部分患者无明显 症状及体征,为体检时意外发现。 CRCC的形成原因目前尚不清楚,可能的相关因素有以下4种(1)肿瘤呈囊性生长。(2) 肾癌中心血供不足。(3)肾癌起源于囊肿上皮细胞,呈结节状或乳头状生长,结节常位于 囊肿的基底部。(4)肾癌引起肾小管或肾小动脉阻塞导致囊肿形成,当肿瘤增大时,肿瘤 嵌入囊肿内。 Hartman等将CRCC分为4种类型:单房性、多房性、囊性坏死和囊肿上皮来源,其中多房 性CRCC较多见,约占肾脏囊性肿瘤的33%,组织病理学上主要表现为透明细胞癌。 2 肾脏囊性病变的影像学分型 Bosniak根据影像学表现及对应的处理方式,将肾脏囊性病变分为 4 型。Ⅰ型:典型的单纯 性囊肿,其囊壁薄、光滑、边界清楚,囊液密度均匀,增强扫描后囊壁不强化,为诊断明确 的良性囊性病变,不需要手术和随访;Ⅱ型:内有少许分隔的囊肿,属良性病变,增强扫描 囊壁不强化,内有1 条或多条分隔,囊壁和分隔的厚度< 1 mm,囊壁或分隔处可有少量钙化,此型应随访观察;Ⅲ型:厚壁及有间隔的肾脏囊性病变,病灶边界不规则,囊壁厚伴有钙化,其内间隔不规则,厚度 > 1 mm,注射对比剂后有强化,此型病变应进一步做囊肿穿刺细胞学 检查或手术探查;Ⅳ型:属典型的恶性病变,囊内有实性肿块,囊内有许多分隔并同实性部 分相连,可见强化的软组织块影。此型应及早手术治疗。 3 CRCC 的影像学表现 病变的大小:通常CRCC在检出时已较大,可明显的表现出较多的恶性征象,但当病变较小时,恶性征象则较少或不明显。 囊壁:CRCC的囊壁厚度不均,可有壁结节。CT平扫呈软组织密度,增强后早期强化。常规 超声可见壁结节及囊壁呈结节状及带状不规则高回声,后方无明显声影,且不随体位变动而 改变。 分隔:CRCC分隔常见,粗细不均,厚度多>1mm,与囊壁交界处可呈结节状增厚,CT增强 后可见轻度强化。常规超声表现为囊内蜂窝状带状高回声,宽窄不均,将病灶分割成不规则 的无回声区或低回声区。彩色多普勒超声在分隔上可测到动静脉血流。 钙化:20%以上的CRCC的囊壁及分隔可见钙化,形态多样。 囊液:CRCC的囊液内可出现碎屑、絮状物及凝血块,因而,其囊内密度可不均匀。CT平扫 表现为均匀或不均匀的液性低密度灶,注射对比剂后无强化。超声表现为囊内不规则的无回 声区或低回声区。 肿块内实质成分所占比例:Jong等的研究结果表明,多数CRCC内轻度强化的实质成分占整 个肿瘤的10%以下。