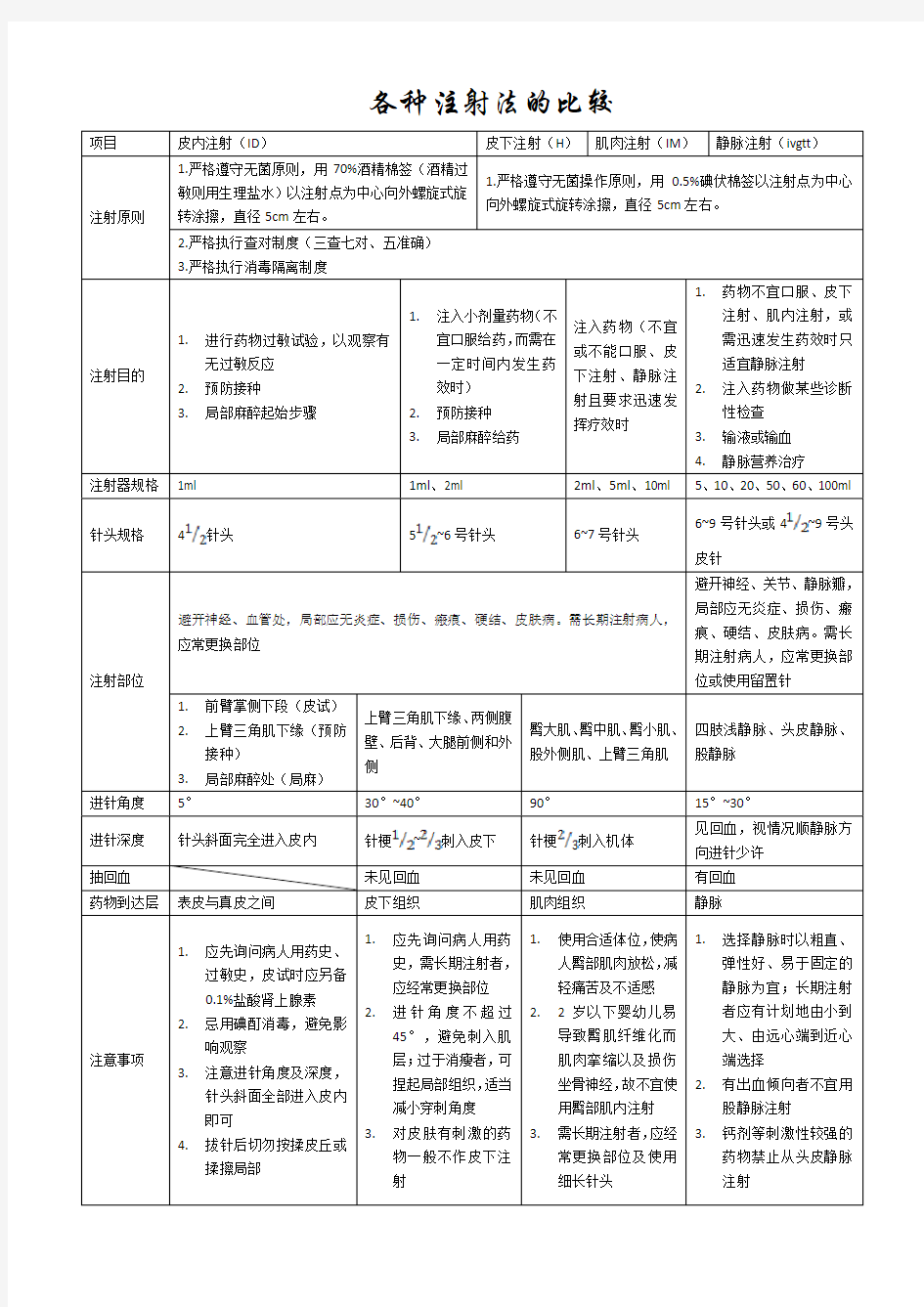

各种注射法的比较

各种注射法的比较

4 4~6

~刺入机体

(整理)中药注射剂的质量问题及解决途径.

中药注射剂的质量问题及解决途径 沉淀、疼痛、溶血、过敏反应、附加剂、酸碱度等是当前影响中药注射剂质量的几个实际问题。本章就上述几个问题产生的原因及解决方法和注意事项等进行讨论。 (一)疼痛问题 中药注射剂皮下、肌肉注射或静脉注射时,常常发生局部疼痛、红肿、硬结等。 1.致痛因素 除注射部位、注射方法或注射针头引起的疼痛(属机械剌激)外,化学剌激即中药注射剂药液本身所造成的疼痛,是致痛的主要因素。中药注射剂致痛因素可能有以下几个方面。 (1)杂质的存在杂质包括鞣质、蛋白质、树胶、叶绿素和淀粉等。鞣质的存在是引起疼痛的主要原因。当含有鞣质的药液被注入肌肉后,鞣质与组织中的蛋白质结合成不溶性的鞣酸蛋白。鞣酸蛋白难于被吸收,因此,造成注射部位疼痛、红肿及硬结等现象发生。含鞣质量越多,疼痛越厉害。只有将鞣质除净,疼痛才能减轻或消失。此外,药液中含有蛋白质,也会对肌体有刺激性,而引起疼痛。这是由于机体组织对蛋白质等杂质吸收困难的缘故。在检查澄明度时,往往因为这部分杂质以肉眼所不能观察到的细小微粒长时间混悬于药掖中,造成澄明度虽然合格,但仍能引起疼痛的出现。 (2)有效成分产生的刺激性一部分中药注射剂含有皂苷、蒽醌、蒽酚、酚类、有机酸等成分,对机体组织有一定的刺激性。皂苷是由于能降低表面张力而引起刺激性的。且这些化学成分注入机体后,由于对组织有较强的剌激作用,而引起局部疼痛、红肿及硬结现象。有资料报道,黄芩苷注射给药时,也有较大的剌激性,这些成分浓度越高,剌激性越大。 (3)注射药液不等渗高渗溶液(高于等渗浓度3倍以上)或低渗溶液注入机体后,均能产生局部组织的剌激而引起疼痛。水蒸气蒸馏法配制的注射剂,一般是低渗液,注入肌肉后有疼痛感觉,用氧化钠调成等渗溶液后(在100mL药液中加入0.9g的氯化纳)则疼痛大大减少。如麝香注射剂在未调渗透压前其溶液为低渗透液,注射时疼痛,调成等渗溶液时,疼痛则大大减轻。如水提醇沉法配制的多成分中药注射剂,在高浓度情况下(一般是每mL相当2克以上生药)则可引起疼痛,当浓度降低后,疼痛则减轻。 (4)pH值不适宜中药注射剂pH值大于8.0小于5.0,均可产生不同程度的疼痛。因为,药液偏酸或偏碱,都对局部组织产生剌激。大多数中药提取液都偏酸性(pH值在1~5之间),在配制中若不调节pH值,经过灭菌后,pH值又下降,从而酸性更强,刺激性就更大了。 2.测定疼痛程度的方法测定中药注射剂引起疼痛的程度,对于预知人体注射药物能否引起疼痛、红肿等具有一定作用。实际工作中,可采用小鼠后跖皮内注射法。其操作方法如下: 取18~20g健康小白鼠(雌雄均可),每10只为1组,分药物组与对照组两姐。每鼠自一侧后跖皮内注射0.03mL药液,注射后立即放入鼠笼中,并立即观察2 min内的舐足、提足和踢足反应,并作统计。统计时,舐足以每一次计2分,提足或踢足一次相当舐足50次。每鼠各反应计分之和即为该鼠的反应得分,将组内各鼠反应得分相加,再除以小鼠数,即得小鼠对该药致痛反应的平均得分。 对照组注射等渗氯化钠溶液,给药方法、统计方法与给药组一样。

中药注射剂基本知识

中药注射剂基本知识 一、概述 (一)概念 注射剂(Injectiones)俗称针剂。指药物制成的供注入人体内的灭菌溶液、乳状液和混悬液,以及供临用前配成溶液或混悬液的灭菌粉末或浓缩液。 (二)类型 1、无菌溶液(如参麦、生脉等); 2、无菌乳浊液(如莪术油注射液、鸦胆子油静脉乳); 3、无菌混悬液; 4、无菌粉末(如穿琥宁)。 (三)组成 药物+附加剂+溶媒+特制容器 (四)给药途径 1、皮内; 2、皮下; 3、肌肉; 4、穴位; 5、静脉; 6、脊椎腔等。 (五)优点 1、药效迅速,作用可靠,药物立即进入组织、血管或器官,不受消化系统及食物的影响。 2、适于不宜口服给药的患者,如神昏、抽搐、痉厥、消化功能障碍等。 3、适于不宜口服的药物,如不易被胃肠道吸收的药物;具刺激性的药物;易被消化道破坏的药物,如天花粉结晶蛋白粉针等。 4、定位发挥药效,如消痔灵注射液用于痔核注射。 5、穴位注射发挥特有疗效,如鱼腥草注射液,利水消肿,抗菌消炎,用于鼻炎的治疗。 6、较其它液体制剂容易贮存(因无菌、隔离空气)。 (六)缺点

1、部分药物注射时疼痛; 2、给药不方便; 3、由于不经过机体的消化吸收而直接进入静脉,使用不当易发生危险,故对质量要求高; 4、制造工艺复杂,造价高。 (七)中药注射剂的发展概况 中药注射液已有60多年历史,最早为30年代的柴胡注射液,用于感冒、发烧的治疗。60年代研制出抗601注射液,茵桅黄注射液,201-2(板兰根)注射液等20多个品种。70年代进入大发展时期,有关资料报道总数达700多种,由于多数质量不过关,副作用大,文革后渐受冷落,给医生留下了不好印象。1977年版《中国药典》共收载了疗效确切的中药注射液23种,也有一些被纳入省市药品标准中,例如单方制剂莪术油、穿心莲、人参、丹参、山豆根总碱、丁公藤注射液。复方制剂用于静脉给药的,据不完全统计约有30余种。 中药注射剂具有高效、安全、低毒的特点,是发展中医药,解决中医急症用药的方向,已愈来愈受到人们的重视。由于中药注射剂的根本问题是质量问题,因此,1993年卫生部出台了《中药注射剂研究指导原则》,说明国家也越来越重视、规范中药注射液的研究、生产。95版《中国药典》及《卫生部药品标准》中收载了多种中药注射剂,且许多中药注射剂被列为《全国中医医院急诊科室必备中成药》,如鱼腥草、生脉、参麦、清开灵、参附、灯盏花、血塞通注射液等。 二、中药注射剂的基本知识 (一)分类 1、按物态分: (1)液体注射液(包括水针和油溶液) (2)注射用粉针(灭菌粉末) 2、按给药部位分:

合理使用中药注射剂的原则

1、合理使用中药注射剂的原则有() A 辨证用药 B 因人制宜 C 认真阅读药品说明书 D 以上都是 2、以下中药注射剂说明书中一般不登载安全性内容的项是() A 【不良反应】 B 【禁忌】 C 【功能主治】 D 【注意事项】 3、临床上为了维持药物在体内的有效浓度,达到治疗目的,需要连续用药至一定的次数或时间,这一过程称为() A 疗程 B 用药 C 辨证 D 辨病 4、以下对特殊人群使用中药注射剂说法正确的有() A 儿童使用中药注射剂应十分慎重,能口服给药的,不选用注射给药;能肌肉注射的,不选用静脉注射;必须静脉注射的要加强监测 B 老年、肝肾功能不全的患者,一般不建议使用中药注射剂,尤其静脉注射给药的风险远大于口服或肌注 C 婴幼儿、孕妇为中药注射剂不适宜人群,应避免使用 D 以上都是 5、输液速度常根据病人的年龄、病情、药物性质来调节,一般成人滴速为() A 15~20滴/分钟 B 20~40滴/分钟

C 30~80滴/分钟 D 50~100滴/分钟 6、关于合理使用中药注射剂以下说法错误的是() A 中药注射剂不良反应发生的时间多在用药过程中,尤以用药后期发生率较高 B 溶媒是小容量中药注射剂输入静脉的载体。溶媒的选择对于保证药物成分的稳定性至关重要 C 微粒是引起输液反应的重要因素,目前发现的不溶性微粒有活性炭、橡胶屑和药物残渣等,输入人体会引起肉芽肿、局部组织的血栓和坏死等不良后果 D 输液配制环境对输液微粒污染有一定影响,净化配制操作环境,加强无菌 操作,可明显减少配制过程中热原和微粒的侵入 7、以下关于安瓿锯割与抽吸操作说法错误的是() A 安瓿锯割的周径越大,带入药液中的玻璃微粒越多 B 抽吸药液时应将针头置于安瓿的中下部,可减少微粒污染,也可用注射器头直接从安瓿内吸取药液 C 安瓿锯割时如用酒精棉球擦拭后再开瓶,微粒污染会减少 D 应尽量减少对输液瓶塞的穿刺次数,针头不宜过粗,插入瓶塞固定使用1 枚针头,以减少胶塞微粒的脱落 8、以下对药物过敏反应的描述错误的是() A 中药注射剂所致不良反应中,由过敏反应引起的约占70% B 皮试阴性仍有可能发生过敏反应,发生机率很小,但反应程度比较大 C 过敏反应与药物中的成分及机体特异性有关 D 清开灵、双黄连注射液主要的不良反应为变态反应

中药注射剂用法用量、临床适应症及使用注意事项(最新修订)

中药注射剂用法用量、临床适应症及使用注意事项鉴于目前中药注射剂在临床上出现较多不良反应,国家于2008年12月24日发布《关于进一步加强中药注射剂生产和临床使用管理的通知》,并附件《中药注射剂临床使用基本原则》。 为加强我院在临床合理使用中药注射剂,现就我院现有中药注射剂用法用量、临床适应症以及注意事项归纳总结如下: 通用名用法用量适应症注意事项 1、丹红注射液 【成份】丹参、红花静脉滴注:一次20~40ml, 加入5%葡萄糖注射液 100~500ml稀释后缓慢滴 注,一日1~2次。 活血化淤,通脉舒络。用于 淤血闭阻所致的胸痹及中 风、冠心病、心绞痛、心肌 梗塞,淤血型肺心病,缺血 型脑病、脑血栓。 1 出血倾向患者禁用,孕妇忌 用。 2 不宜与其他药物同瓶滴注。 3 出现浑浊后禁止使用。 2、香丹注射液 (丹参、降香)。静脉滴注:一次10-20ml, 用5-10%葡萄糖注射液 250-500ml稀释后使用,一 日1-2次。 活血化淤,通脉舒络。用于 淤血闭阻所致的胸痹及中 风、冠心病、心绞痛、心肌 梗塞,淤血型肺心病,缺血 型脑病、脑血栓。 1 浑浊后不宜使用。 2 出血倾向患者禁用。 3 不宜与其他药物同瓶滴 注。 3、疏血通注射液 (水蛭、地龙)。静脉滴注:每日6ml或遵医 嘱,加于5%葡萄糖注射液 (或0.9%氯化钠注射液) 250-500ml中,缓慢滴入。 活血化瘀,通经活络。用于 瘀血阻络所致的中风络急 性期,症见半身不遂、口舌 歪斜、言语蹇涩。急性期脑 梗塞。 1 孕妇忌用。 2 无瘀血症者禁用。 3 出血倾向患者禁用。 4、注射用血栓通 【成分】三七总皂苷静脉滴注:一次250-500mg, 用10%葡萄糖注射液 250-500ml稀释。一日1次。 肌肉注射:一次150mg,用 注射用水稀释至40mg/ml。 一日1-2次,或遵医嘱。 活血祛瘀,通脉活络。用于 瘀血阻络,中风偏瘫,及视 网膜中央静脉阻塞症。 1 孕妇慎用。 2 连续使用不超过15天。 3 对酒精过敏的患者禁用。 4 人参、三七过敏患者禁用。 4 禁用于急性脑溢血期。 5、参麦注射液 (红参、麦冬)静脉滴注:一次20-100ml(用 5%葡萄糖注射液250-500ml 稀释后应用) 益气固脱,养阴生津,生脉。 用于治疗气阴两虚型之休 克、冠心病、病毒性心肌炎、 慢性肺心病、粒细胞减少 症。(能提高肿瘤病人的免 疫机能,并能减少化疗药物 所引起的毒副反应--网上 查)。 1 本品含有皂苷,不要与其他 药物同时滴注。 2 该药用量过大,可引起心动 过速,晕厥等症。 3 本品含人参,不宜与含藜 芦、五灵脂的药物同时使用。 4 用药期间不宜喝茶和吃萝 卜,以防影响药效。 5 用药期间,忌烟酒,忌食辛 辣油腻之物。 6、生脉注射液静脉滴注:一次20-60ml, 用5%葡萄糖注射液 益气养阴,复脉固脱作用, 用于气阴两亏,脉虚欲脱的 1 寒凝血瘀胸痹心痛者不宜 应用。

《中药注射剂临床合理使用技术规范》要点

《中药注射剂临床合理使用技术规范》要点 中药注射剂的合理使用不仅关系到疗效的发挥,更关系到患者的用药安全。为了更好的发挥中药注射剂的作用,中华人民共和国卫生部、国家食品药品监督管理总局以及国家中医药管理局联合下发的《中药注射剂临床使用基本原则》的基础上,结合临床实际情况制定本技术规范,突出实用性,为临床医师及护士合理使用中药注射剂提供参考。 1 范围 本规范规定了中药注射剂合理应用的技术规范,用于临床医生合理使用中药注射剂。 2 规范性引用文件 3 术语和定义 合理用药是指以当代药物和疾病系统知识和理论为基础,安全、有效、经济、适当地使用药物。用药包括诊断、处方、标示、包装、分发以及患者遵医嘱治疗的整个过程。 4 基本原则

选用中药注射剂应严格掌握适应症,合理选择给药途径。临床用药应遵循能口服给药的,不选用注射给药;能肌内注射给药的,不选用静脉注射或滴注给药。必须选用静脉注射或滴注给药的应加强监测。 辨证施药,严格掌握功能主治。严格按照药品说明书规定的功能主治使用,禁止超功能主治用药。 严格掌握用法用量及疗程:按照药品说明书推荐剂量、调配要求、给药速度、疗程使用药品。不超剂量、过快滴注和长期连续用药。 严禁混合配伍,谨慎联合用药。中药注射剂应单独使用,禁忌与其他药品混合配伍使用。谨慎联合用药,如确需联合使用其他药品时,应谨慎考虑与中药注射剂的间隔时间 以及药物相互作用等问题。 用药前应详细了解患者有无过敏史,对过敏体质者应慎用。 对老人、儿童、肝肾功能异常患者等特殊人群和初次使用中药注射剂的患者应慎重使用,加强监测。对长期使用的在每疗程间要有一定的时间间隔。

中药注射剂制备要点总结

中药注射剂制备要点总结 注射剂容器的种类与规格 (1)注射剂容器的种类按原材料分为玻璃容器和塑料容器。 (2)规格分为单剂量、多剂量和大剂量。 (3)注射剂容器的质量要求注射剂容器主要由硬质中性玻璃制成。玻璃应无色透明,不得有气泡、麻点及砂粒;应具有低的膨胀系数这种优良的耐热性;熔点较低,易于熔封;要有足够的物理强度;应具有高度的化学稳定性。 安瓿的处理方法 处理工序为:切割、圆口、灌水蒸煮、洗涤、干燥灭菌。在烘箱内用120~140℃干燥;灭菌170℃干热灭菌2小时,装无菌操作或低温灭菌药液的。 安瓿的质量检查 安瓿在应用前必须经外观、清洁度、耐热性、耐酸性、耐碱性等检查,合格品经处理后,方能使用。 注射剂的配制与滤过 (1)注射液的配制:有稀配法和浓配法。为提高澄明度和稳定性,配制时常进一步采取以下措施:①水处理,冷藏;②热处理冷藏;③活性炭处理;④加入附加剂 (2)注射剂的滤过:先粗滤再精滤,精滤常用G3常压,G4减压;G6滤过除菌;微孔滤膜常用0.8μm、0.45μm,0.22μm可滤过除菌。 注射剂概念及其分类 现对执业药师药剂学中注射剂概念及其分类作如下总结: 注射剂(injection)系指药物制成的供注入人体内的灭菌溶液、乳浊液或混悬液,以及供临用前配成溶液或混悬液的无菌粉末或浓缩液。包括: (1)水溶液型注射剂:易溶于水或增加其溶解度后易溶于水,且在水溶液中稳定或经用稳定化措施后稳定的药物,可制成水溶液型注射剂,如氯化钠、氨茶碱、维生素C等注射剂。 (2)油溶液型或非水溶液型注射剂:油溶液性药物可制成油或其他非水溶液型注射剂,如维生素E、黄体酮等注射剂。 (3)混悬型注射剂:在水中微溶、极微溶解或几乎不溶的药物,在一般注射容量内其溶液浓度达不到治疗要求的剂量时,可制成水性或油性的混悬液,如醋酸可的松、普鲁卡因、青霉素等。 (4)乳浊型注射剂:油类或油溶性药物,可制成乳浊型注射剂,如静脉注射用脂肪乳注射剂。 (5)注射用无菌粉末:亦称粉末针剂。医学教育|网收集整理为药物的无菌粉末或疏松的冻干块状物,临用前加溶剂溶解或混悬后注射。

《中药注射剂专项点评细则》

中药注射剂专项点评细则 一、概述 中药注射剂是指药材经提取、纯化后制成的供注入体内的溶液、乳状液及供临用前配制成溶液的粉末或浓溶液的无菌制剂。其药效迅速,便于昏迷、急症、重症、不能吞咽或消化系统障碍患者使用,在心脑血管疾病、呼吸系统疾病和肿瘤等疾病的治疗方面有着独特的治疗优势。 自抗战时期第一种中药注射剂(柴胡注射液)问世以来,已有多种中药注射剂被开发应用于临床,为国家多个药品目录所收载(见附件)。然而,在中药注射剂的开发和临床应用范围不断扩增的同时,“葛根素注射液”、“鱼腥草注射液”、“刺五加注射液”、“茵栀黄注射液”、“双黄连注射液”等中药注射剂所引起的严重不良反应/事件,使得中药注射剂的安全性问题逐渐成为社会广泛关注的话题。 2011年4月25日,国家食品药品监督管理局发布的《2010年国家药品不良反应监测年度报告》指出,2010年全年,中药注射剂引起的不良反应/事件、严重不良反应/事件在中成药中的占比分别为50.9%、87.2%,在引起不良反应/事件、严重不良反应/事件排名前20位的中成药中,中药注射剂分别占据17位、20位。由此可见,中药注射剂的安全性问题已不能忽视。 为警示社会关注中药注射剂的使用,自2001年11月起,国家药品不良反应监测中心不断以发布《药品不良反应信息通报》的形式,将中药注射剂的不良反应情况告知社会,以促进中药注射剂的合理使用(《药品不良反应信息通报》相关中药注射剂信息见附件)。 纵观中药注射剂生产、流通、使用过程,导致不良反应/事件产生的原因,可归纳为:1. 药物自身问题,如:原料药材、制备工艺、组成成分、质量控制标准、运输和存储等不符合相关要求,未能保证药品质量;2. 安全性研究与风险管理缺乏,如临床前动物试验、临床试验、上市后临床研究等不足或不完整,未能充分证实药品的安全;3. 个体差异,如患者年龄、性别、生理状态、伴随治疗、合并用药、中医证候或体质等的不同,导致机体对药品的反应不同;4. 临床不合理使用。

中药注射剂临床使用基本原则及注意事项

中药注射剂临床使用基本原则及注意事项 随着我国药品不良反应监测报告制度的不断完善,从2005年起,我国中药注射剂的不良反应报告较多,分析其原因有制剂本身的原因,更有临床使用各环节的问题。为了加强临床的合理使用,卫生部于2008年对中药注射剂临床使用进行规范发布了“卫医政发〔2008〕71号文件”,“中药注射剂临床使用基本原则”为其中一部分,目的是通过规范合理使用,减少用药风险。本期介绍了SFDA发布的生脉注射液及香丹注射液的严重不良反应通报,为了帮助临床正确、合理、规范使用中药注射剂,现将“中药注射剂临床使用基本原则及注意事项”介绍给大家,同时对我院常用的中药注射剂对临床有参考价值的信息进行汇总,供临床参考。 一、中药注射剂临床使用基本原则——摘自卫医政发〔2008〕71号关于进一步加强中药注射剂生产和临床使用管理的通知 1.选用中药注射剂应严格掌握适应证,合理选择给药途径。能口服给药的,不选用注射给药;能肌内注射给药的,不选用静脉注射或滴注给药。必须选用静脉注射或滴注给药的应加强监测。 2. 辨证施药,严格掌握功能主治。临床使用应辨证用药,严格按照药品说明书规定的功能主治使用,禁止超功能主治用药。 3. 严格掌握用法用量及疗程。按照药品说明书推荐剂量、调配要求、给药速度、疗程使用药品。不超剂量、过快滴注和长期连续用药。 4. 严禁混合配伍,谨慎联合用药。中药注射剂应单独使用,禁忌与其他药品混合配伍使用。谨慎联合用药,如确需联合使用其他药品时,应谨慎考虑与中药注射剂的间隔时间以及药物相互作用等问题。 5. 用药前应仔细询问过敏史,对过敏体质者应慎用。 6. 对老人、儿童、肝肾功能异常患者等特殊人群和初次使用中药注射剂的患者应慎重使用,加强监测。对长期使用的在每疗程间要有一定的时间间隔。 7. 加强用药监护。用药过程中,应密切观察用药反应,特别是开始30分钟。发现异常,立即停药,采用积极救治措施,救治患者。 二、中药注射剂临床注意事项 1. 含皂苷成分的药物如:注射用血栓通、注射用血塞通、生脉注射液、参麦注射液等,在摇动时产生泡沫属于正常现象,不影响疗效。 2. 严格按照药品说明书、正确选择溶媒和剂量、控制滴注速度,严格执行操作规范。 3. 使用前应对药品进行检查,如发现药液出现混浊、有异物、沉淀、变色、漏气等现象时则不能使用。 4. 建议在静脉滴注时,应按照要求选择适合的溶媒,同时在与某些抗菌药物或其他药物联合应用时,两瓶输液间的接滴最好间隔一瓶0.9%氯化钠或葡萄糖注射液。 5. 中药注射液因其成分复杂,为减少不良反应的发生,宜单独使用,不应与其他药物混合配伍

各种注射法

各种注射法 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

各种注射法一、注射的一般知识 (一)吸取安瓿药液法 先用手指轻轻弹下安瓿尖端药液,用小沙轮锯在安颈部上 划一圈锯痕。用75%酒精消毒后垫以无菌纱布或包布包裹 安瓿颈部,轻轻折断。采用无菌镊或其他物品敲打安瓿, 右手持注射器,将针尖斜面向下,插入安瓿中,左手拇 指,无名指和小指固定注射器前端,右手持活塞柄抽动活 塞吸取药液,将针尖向上,排尽空气。 (二)吸取密闭瓶药液法 先启开铝盖中央部分,以 2.5%碘酒、75%酒精棉签先后消 毒瓶塞,待干后用注射器吸取所需要量的稀释溶液,从橡 皮塞中央垂直刺入瓶内,将稀释液注入,抽出与溶液等量 的空气。待全部溶解以后再吸药。吸药前消毒瓶塞,待 干,注进需要液量的空气入瓶内,然后抽出药液。如为悬 浊液,应摇匀后吸药。 (三)皮肤消毒法 选好注射点,用 2.5%的碘酒棉签、以注射点为中心,向外 环绕消毒至直径6—8厘米,待酒精干后,用75%的酒精棉 签按上法脱碘。 (四)用物准备 基础治疗盘:2. 5%碘酒、75%酒精各一小瓶,砂锯,弯

盘,棉签,无菌镊子泡于盛有消毒液的瓶内,止血钳,急 救药。 (五)注射要点 1、严格查对制度:操作前仔细查对患者病室、床 号、姓名、药物名称、剂量、注射方法等是否与医嘱相 符,检查用药是否齐备,药物包装是否合格,注意药物 的质量,启用日期和有效期等,若有疑问需要查清楚然 后执行。 2、严格的无菌操作原则 3、排尽注射器内的空气,避免空气进入血管形成空 气栓塞。 4、选择合适的部位:避开大的神经、血管(静脉注 射除外)及骨隆突处;避免在瘢痕,硬结,炎症或皮肤 病处进行注射,对长期注射的病员应注意更换部位。 5、掌握无痛注射技术:针头要锐利,直而无钩,注 射部位肌肉要放松,注射时绷紧皮肤,进针拔针迅速。 推药速度均匀而慢,并且设法分散病员注意力。 二、皮内注射 (一)注射部位 皮内注射常选前臂掌侧中段或下1/3处,因此处操作方 便,又便于观察。预防接种,则一般在上臂三角肌外缘下 端处。

中药注射剂说明书调查与分析

中药注射剂说明书调查与分析 发表时间:2010-08-19T08:24:24.340Z 来源:《中外健康文摘》2010年第14期供稿作者:解海朱林峰 [导读] 通过调查中药注射剂说明书相关信息,分析问题,提出建议。 解海朱林峰(大连大学附属中山医院药剂科辽宁大连 116001) 【中图分类号】R932 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085 (2010)14-0038-03 【摘要】通过调查中药注射剂说明书相关信息,分析问题,提出建议。得出结论:中药注射剂说明书仍需进一步规范与完善。【关键词】中药注射剂说明书分析 中药注射剂是近年来在中医药理论指导下迅速发展起来的新型中药制剂,因其疗效好、见效快、耐药少等优势在感染性疾病、恶性肿瘤以及心脑血管疾病等领域得到了迅速而广泛的应用。随着应用范围的不断扩大和用药人群的不断增加,中药注射剂的安全风险问题也日益凸显,这与其说明书的不规范性有密切关系。为此,我们对本院目前正在使用的中药注射剂品种说明书进行了调查统计与分析。 1 资料来源 收集我院目前在用的32个生产企业生产的34个中药注射剂说明书并进行归纳整理。其中抗感染类药物5种,补益类药物4种,抗肿瘤药物4种,心脑血管用药21种。 2 方法 对34份中药注射剂说明书进行归纳和整理,依据国家食品药品监督管理局《药品说明书和标签管理规定》、《中药、天然药物处方药说明书撰写指导原则》(以下简称《指导原则》),从【成分】、【用法用量】、【不良反应】、【禁忌】、【注意事项】、【功能主治】/【适应症】、【药物相互作用】、【药代动力学】等方面进行比较和分析。 3 结果 在调查涉及的中药注射剂说明书中,内容不规范现象多见,一些对临床用药具有指导意义的项目缺失比较严重或过于简化,难以指导医师临床安全合理用药和药剂人员正确调配处方。34份中药注射剂说明书的项目标示情况。 4 存在的问题及讨论 4.1 【成分】项 34份中药注射剂说明书中,有33份说明书标明了全部药味名称或药物成分,但其中仅15份标明了确切的有效成分。同种药材由于基源、产地、药用部位、炮制加工方法、提取精制工艺的不同,终产品所含的有效成分可能完全不同,其药理作用、临床疗效、毒性也会相差甚远。因此,明确标注有效成分及毒性成分的含量既有助于临床医师了解中药注射剂所含药物成分与其疗效的相关性,也可以在一定程度上起到防范临床用药的安全风险的作用。 34份中药注射剂说明书中,标明所用全部辅料和溶剂的品种仅16个。冠心宁注射液等12个品种无任何有关辅料和溶剂的说明。中药注射剂成分复杂、有效成分含量低且溶解度差,为了达到一定的治疗浓度常需通过增溶、助溶等方法提高相关成分的溶解性。但聚山梨酯-80、丙二醇等附加剂常会引发过敏或溶血等严重不良反应,这种毒性或会随治疗疗程的延长而不断蓄积,对机体造成伤害。 4.2 【用法用量】项 本次调查涉及的34份中药注射剂说明书中,标明用药疗程的品种有10种。中药注射剂本应该辨证施治、中病即止,而无疗程标示常被理解为“安全无副作用、可以长期使用”,老年病、慢性病患者常需要反复长期用药,如果无用药周期和疗程间隔的限制盲目用药会加大不良反应发生的可能。 本次调查涉及的34份中药注射剂说明书中,标明静脉滴注速度者有8种。其中仅有2份标注了小儿用量和滴速,1份标明了高龄患者的用量和滴速。有26份未对滴注速度作出任何说明,或仅标明“滴速不宜过快”,对临床实际操作帮助不大。中药注射剂大剂量快速静脉滴注会使人体血液pH值突变,超过血液缓冲能力则会造成静脉炎甚至发生过敏反应等严重后果。输液速度过快还会使循环血量急剧增加,导致心脏负荷过重而引起肺水肿。临床实践中,抗感染药物中药注射剂用于小儿和活血化瘀类注射剂用于高龄患者的情况非常普遍,依照《指导原则》要求,应该根据临床试验结果调整这些特殊患者的用药剂量和滴注速度。含糊不清的剂量和滴注速度使医护人员在临床实际操作时缺乏可遵循的规则,客观上造成了用药的随意性和盲目性,加大了不良反应发生的可能。 本次调查涉及的34份中药注射剂说明书中,标明每次用药间隔者有28种。34份说明书中有6份未注明每次用药间隔,仅仅注明每日剂量或每次剂量而无用药间隔时间,增加了用药的随意性。 本次调查涉及的34份中药注射剂说明书中均未对配液后的放置时间作以说明。有研究说明,中药注射剂配液后放置时间延长会导致不溶性微粒的增加,这是引发不良反应的重要因素之一。 用法用量是药品说明书的核心内容,合理用药的基础在于用法用量的标准化,每次用量、每日用量、每疗程用量、疗程间隔时间以及给药途径的选择、药物浓度、滴注速度等都应根据临床试验结果明确标注,以切实起到指导临床用药的目的。 4.3 【不良反应】、【禁忌】、【注意事项】项 34份说明书中有30种标示了不良反应项。某些品种如疏血通注射液、舒血宁注射液已上市多年,不断有多篇文献报道不良反应,但至今其说明书上的不良反应仍标注“尚不明确”;还有品种如丹参注射液、参麦注射液仅标注“偶见过敏反应”,未能说明过敏反应具体症状。个别药品生产企业顾虑详细陈述不良反应会影响药品销售情况,尽可能回避产品的不良反应,使临床部分过敏现象和不良反应被忽视而造成严重后果。刘碧波等报道许多具有临床意义的新的、严重的不良反应发生率偏高与说明书不完善有关。 34份说明书中标注配伍禁忌或禁用人群者共23份,标注率68%。某些品种如清开灵注射液曾因多起严重不良反应被国家不良反应监测中心通报,但说明书上禁忌项仍表示为“尚不明确”,这使临床本应回避使用该药品的患者得不到应有的用药提示,其用药的危险性远远超出其可能的治疗价值,客观上增加了ADR的发生率。 34份中药注射剂说明书中标明注意事项者33份,占97%。注射用血栓通、华蟾素注射液、黄芪注射液、喜炎平注射液发现过敏或严重不良反应时“应立即停药并进行相应处理”,但没有处理措施和方法的说明。过敏反应在目前中药注射剂临床使用中很常见,严重者可因过敏性休克导致死亡,但过敏试验的方法、过敏试验用制剂的配制方法及过敏试验结果的判定方法在本次调查涉及的说明书中无一提及。

各种注射法

一、皮内注射法(ID) (1)定义:将小量药液注入表皮与真皮之间的方法。 (2)目的:皮肤试验;预防接种;局麻先驱步骤。 (3)部位:皮肤试验在前臂掌侧下段;预防接种在三角肌下缘。 (4)持针姿势:右手食指固定针栓。 (5)进针角度:针尖与皮肤呈5°角。 (6)进针深度:针尖斜面,达表皮与真皮之间。 (7)注意事项:皮肤消毒忌用碘酒,注射部位不可用手按揉,以防影响结果的观察。 二、皮下注射法(H) (1)定义:将小量药液注入皮下组织的方法。 (2)目的:迅速达到药效和不宜或不能经口服给药时;局部供药;预防接种菌苗、疫苗。

(3)部位:三角肌下缘、上臂外侧、腹部、后背、大腿外侧方。 (4)持针姿势:右手食指固定针栓。 (5)进针角度:针尖与皮肤呈30°~40°角。 (6)进针深度:针头的2/3(1.5~2cm)。 (7)注意事项:进针角度不宜超过45°角,以免刺入肌层;药液少于1ml时用1ml注射器吸药并注射;经常注射者应更换注射部位。 三、肌内注射法(IM) (1)定义:将药液注入肌肉组织的方法。 (2)部位及定位 ①臀大肌注射 (ⅰ)“十”字法 (ⅱ)连线法 ②臀中、小肌注射 ③股外侧肌注射 ④三角肌注射 (3)体位

①侧卧位:上腿伸直,下腿稍弯曲; ②俯卧位:足尖相对,足跟分开; ③仰卧位:用于危重者;坐位:便于操作。 (4)持针姿势:中指固定针栓(握毛笔式)。 (5)进针角度:针尖与皮肤呈90°角。 (6)进针深度:针头的2/3(2.5~3cm)。 (7)注意事项:2岁以下婴幼儿因臀大肌发育不完善,所以不宜选用臀大肌注射,应选臀中、小肌注射,以防损伤坐骨神经。 四、静脉注射法(IV) (1)定义:自静脉注入药液的方法。 (2)部位:贵要静脉,正中静脉,头静脉,手背、足背和踝部等处浅静脉(如手背静脉、大隐静脉、小隐静脉、足背静脉)。 (3)持针姿势:同皮内注射。 (4)进针角度:针尖与皮肤呈20°角。 (5)系止血带的要求:部位在穿刺点上方6cm 以上,时间在碘酒与乙醇消毒皮肤之间。

中药注射剂处方点评指南word版本

中药注射剂处方点评指南 一、概述 中药注射剂是指药材经提取、纯化后制成的供注入体内的溶液、乳状液及供临用前配制成溶液的粉末或浓溶液的无菌制剂。其药效迅速,便于昏迷、急症、重症、不能吞咽或消化系统障碍患者使用,在心脑血管疾病、呼吸系统疾病和肿瘤等疾病的治疗方面有着独特的治疗优势。 自抗战时期第一种中药注射剂(柴胡注射液)问世以来,已有多种中药注射剂被开发应用于临床,为国家多个药品目录所收载(见附件)。然而,在中药注射剂的开发和临床应用范围不断扩增的同时,“葛根素注射液”、“鱼腥草注射液”、“刺五加注射液”、“茵栀黄注射液”、“双黄连注射液”等中药注射剂所引起的严重不良反应/事件,使得中药注射剂的安全性问题逐渐成为社会广泛关注的话题。 2011年4月25日,国家食品药品监督管理局发布的《2010年国家药品不良反应监测年度报告》指出,2010年全年,中药注射剂引起的不良反应/事件、严重不良反应/事件在中成药中的占比分别为50.9%、87.2%,在引起不良反应/事件、严重不良反应/事件排名前20位的中成药中,中药注射剂分别占据17位、20位。由此可见,中药注射剂的安全性问题已不能忽视。 为警示社会关注中药注射剂的使用,自2001年11月起,国家药品不良反应监测中心不断以发布《药品不良反应信息通报》的形式,将中药注射剂的不良反应情况告知社会,以促进中药注射剂的合理使用(《药品不良反应信息通报》相关中药注射剂信息见附件)。 纵观中药注射剂生产、流通、使用过程,导致不良反应/事件产生的原因,可归纳为:1. 药物自身问题,如:原料药材、制备工艺、组成成分、质量控制标准、运输和存储等不符合相关要求,未能保证药品质量;2. 安全性研究与风险管理缺乏,如临床前动物试验、临床试验、上市后临床研究等不足或不完整,未能充分证实药品的安全;3. 个体差异,如患者年龄、性别、生理状态、伴随治疗、合并用药、中医证候或体质等的不同,导致机体对药品的反应不同; 4. 临床不合理使用。 为促进临床合理使用中药注射剂,2008年,卫生部发布了《中药注射剂的临床使用基本原则》,指出,使用中药注射剂时应做到:1. 选用品种严格掌握适应症,合理选择给药途径; 2. 辨证施药,严格掌握功能主治; 3. 严格掌握用法用量及疗程; 4. 严禁混合配伍,谨慎联合用药; 5. 用药前仔细询问过敏史,对过敏体质者慎用; 6. 对老人、儿童、肝肾功能异常患者等特殊人群和初次使用中药注射剂的患者慎重使用,加强监测; 7. 加强用药监护。

(推荐)各种注射法的比较

各种注射法的比较 项目皮内注射(ID)皮下注射(H)肌肉注射(IM)静脉注射(ivgtt) 注射原则1.严格遵守无菌原则,用70%酒精棉签(酒精过 敏则用生理盐水)以注射点为中心向外螺旋式旋 转涂擦,直径5cm左右。 1.严格遵守无菌操作原则,用0.5%碘伏棉签以注射点为中心 向外螺旋式旋转涂擦,直径5cm左右。 2.严格执行查对制度(三查七对、五准确) 3.严格执行消毒隔离制度 注射目的1.进行药物过敏试验,以观察有 无过敏反应 2.预防接种 3.局部麻醉起始步骤 1.注入小剂量药物(不 宜口服给药,而需在 一定时间内发生药 效时) 2.预防接种 3.局部麻醉给药 注入药物(不宜 或不能口服、皮 下注射、静脉注 射且要求迅速发 挥疗效时 1.药物不宜口服、皮下 注射、肌内注射,或 需迅速发生药效时只 适宜静脉注射 2.注入药物做某些诊断 性检查 3.输液或输血 4.静脉营养治疗 注射器规格1ml1ml、2ml2ml、5ml、10ml5、10、20、50、60、100ml 针头规格 4针头5~6号针头 6~7号针头6~9号针头或4~9号头 皮针 注射部位避开神经、血管处,局部应无炎症、损伤、瘢痕、硬结、皮肤病。需长期注射病人, 应常更换部位 避开神经、关节、静脉瓣, 局部应无炎症、损伤、瘢 痕、硬结、皮肤病。需长 期注射病人,应常更换部 位或使用留置针 1.前臂掌侧下段(皮试) 2.上臂三角肌下缘(预防 接种) 3.局部麻醉处(局麻) 上臂三角肌下缘、两侧腹 壁、后背、大腿前侧和外 侧 臀大肌、臀中肌、臀小肌、 股外侧肌、上臂三角肌 四肢浅静脉、头皮静脉、 股静脉 进针角度5°30°~40°90°15°~30° 进针深度针头斜面完全进入皮内 针梗~刺入皮下针梗刺入机体见回血,视情况顺静脉方向进针少许 抽回血未见回血未见回血有回血药物到达层表皮与真皮之间皮下组织肌肉组织静脉

2020版中药注射剂使用管理规定

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版中药注射剂使用管理规 定 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020版中药注射剂使用管理规定 为保障医疗安全和患者用药安全,进一步加强我院中药注射剂临床使用管理,加强中药注射剂不良反应与药害事件监测及救治管理,根据卫生部《关于进一步加强中药注射剂生产和临床使用管理的通知》的要求,制定本规定如下: 一.中药注射剂的购入、储存、调剂管理 医院药事委员会负责审核本院拟购入中药注射剂的品种、规格等。 2.药剂科要加强对中药注射剂采购、验收、储存、调剂的管理。严格执行药品进货检查验收制度,建立完整的购进记录,保证药品来源可追溯,坚决杜绝不合格药品进入医院;严格按照药品说明书中规定的药品储存条件储存药品;在调剂药品时严格按照《药品管理法》、《处方管理办法》进行审核。 3.医院药事委员会不定期组织专家分析本院中药注射剂使用情

况,评价本院所用中药注射剂的临床疗效与安全性,决定淘汰中药注射剂品种。 二.中药注射剂使用原则: 1.选用中药注射剂应严格掌握适应症,合理选择给药途径。能口服给药的,不选用注射给药;能肌内注射给药的,不选用静脉注射或滴注给药。必须选用静脉注射或滴注给药的应加强监测。 2.辨证施药,严格掌握功能主治。临床使用应辨证用药,严格按照药品说明书规定的功能主治使用,禁止超功能主治用药。 3.严格掌握用法用量及疗程。按照药品说明书推荐剂量、调配要求、给药速度、疗程使用药品。不超剂量、过快滴注和长期连续用药。 4.严禁混合配伍,谨慎联合用药。中药注射剂应单独使用,禁忌与其他药品混合配伍使用。谨慎联合用药,如确需联合使用其他药品时,应谨慎考虑与中药注射剂的间隔时间以及药物相互作用等问题。 5.用药前应仔细询问过敏史,对过敏体质者应慎用。

中药注射剂的配伍禁忌

中药注射剂不良反应源于使用不合理 2009/10/12/14:57 来源:慧聪制药工业网 【慧聪制药工业网】如何合理使用双黄连注射液笔者作为一个常年从事医疗工作的业内人士,非常关注最近的“刺五加”事件、“茵栀黄”事件和“双黄连”事件。笔者经过细心的观察和分析发现,所有中药注射剂的不良事件的发生都源于中药注射剂的不合理使用。 中药注射剂是一种我国独创的中药新剂型,它在抢救危急重症病例的过程中,发挥着其他中药剂型难以替代的独特作用,而且在某些急症的作用上优于一些常规的西药制剂。针对现在的“双黄连”事件,笔者认为更应该合理的使用“双黄连注射液”。据笔者了解这三起不良事件都是由于联合应用头孢类药物和利巴韦林等造成的。据笔者分析此次双黄连注射液不良反应事件的原因如下: 一、双黄连注射液与头孢类药物联合用药。 1、据文献报道双黄连注射剂与头孢曲松钠等头孢类抗生素之间存在着配伍禁忌,不宜配伍使用; 2、头孢类药物本身具有过敏反应性,即使经过皮试筛查过敏体质,仍然可能存在迟发型过敏反应,所以双黄连注射液类中药注射剂应该与西药类抗生素类药物合用时,如果发生迟发型过敏反应,也分不清是头孢类制剂还是双黄连注射液的问题; 3、因为双黄连注射液与头孢类抗生素有配伍禁忌,联合用药时,即使分开使用,两组注射剂在体内消除都需要时间,当滴注第二组时,血液中还可能留有高浓度的第一组成分,也存在体内混合之后产生续发反应的可能。 二、双黄连注射液与5%葡萄糖注射液联合用药。 据文献报道双黄连注射液被5%葡萄糖注射液稀释时往往发生有效成分析出、出现不溶性微粒的现象,所以双黄连注射液不能与5%葡萄糖注射液配伍使用。 三、双黄连注射液与利巴韦林注射液联合用药。 据文献报道双黄连注射液与利巴韦林注射液合用时易产生沉淀,所以不能配伍。 另外,笔者还查阅了大量文献,有许多文献报道双黄连注射液存在其他配伍禁忌,现分述如下,供业界同仁参考: 一、据文献报道双黄连注射剂与氨苄青霉素配伍后颜色变深,紫外吸收值降低,不宜配伍。

中药注射剂药品不良反应(ADR)及注意事项

中药注射剂药品不良反应(ADR)及注意事项 发表时间:2018-03-20T14:38:00.903Z 来源:《医药前沿》2018年3月第9期作者:胡志强 [导读] 本文归纳总结中药注射剂的不良反应的原因,同时提出了中药注射剂临床使用注意事项。(武汉市第一医院湖北武汉 430022) 【摘要】中药注射剂广泛应用于心脑血管疾病、抗肿瘤、抗细菌和病毒感染等领域,既具有中医药的特色又有注射剂优点的剂型。为减少ADR事件发生,合理化使用中药注射剂,本文归纳总结中药注射剂的不良反应的原因,同时提出了中药注射剂临床使用注意事项。【关键词】中药;注射剂;ADR;注意事项 【中图分类号】R288 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2018)09-0366-02 中药注射剂是以中医药理论为指导,采用现代科学技术和方法,从中药或天然药物的单方或复方中提取的有效物质制成的无菌溶液、混悬液或临用前配成溶液的灭菌粉末供注入体内的制剂[1]。中药注射剂广泛应用于心脑血管疾病、抗肿瘤、抗细菌和病毒感染等领域,既具有中医药的特色又有注射剂优点的剂型。中药注射剂具有多成分、多靶点治疗疾病的特点。但鱼腥草注射液和双黄连注射剂安全性事件,使人们对中药注射剂临床应用产生质疑,严重影响到中药注射剂的生存和发展。为减少ADR事件发生,合理化使用中药注射剂,本文归纳总结中药注射剂的不良反应的原因,同时提出了中药注射剂临床使用注意事项。 急性过敏包括I型过敏和类过敏,其中后者占77% 以上为中药注射剂的主要不良反应,目前已发现多种中药注射剂包括鱼腥草注射液和生脉注射液等导致严重的类过敏反应的发生。但是国内外对类过敏反应产生的机制尚不完全清楚,均未建立评价中药致敏原的类过敏标准动物模型,有关中药注射剂类过敏反应的技术指导原则尚未制定,相关机制及类过敏成分尚不明确,相关研究方法也比较单一[2]。中药注射剂发生ADR的原因较复杂,但大体可以分为两大类,即中药本身的性质引起及临床应用时导致的原因。 首先,中药注射剂多为复方,即使是单味药制剂,其成分也较为复杂,其中多为蛋白质、多肽、多糖等大分子物质,他们通常既具免疫原性,又具免疫反应性,增加了ADR发生的概率。同时,现阶段较普遍存在中药材原料质量不稳定、成分复杂、生产制剂工艺不规范、储存质量不稳定等问题,致使成品质量控制难、杂质含量高,杂质会通过机体免疫系统产生抗体和致敏淋巴细胞,当该患者再次接触这类中成药就发生变态反应,导致 ADR 发生[3]。 其次,中药注射剂发生ADR与临床中一些不合理使用情况存在一定的关系。(1)超剂量、超疗程用药:超剂量或高浓度使用中药注射剂,使进入体内的药液浓度过高,超过人体的普遍耐受能力而容易诱发ADR。(2)溶媒使用及溶媒的用量不当:未按药品说明书中溶媒的规定配药,在临床实际治疗中特殊病患则需要变换溶媒易引发ADR,如舒血宁注射液说明书中明确要求只能用葡萄糖作为溶媒等,如果换用生理盐水则容易造成ADR的发生,此外痰热清注射液除了对溶媒有要求同时对溶媒的使用量也有规定。(3)合并用药不合理:由于中药注射剂成分复杂,在与其他药物配伍应用的情况下,且目前临床尚无中药注射剂配伍禁忌表,易产生ADR。其次,同一输液患者因静脉滴注不同液体时,两种不同液体在输液管相混合而造成配伍上发生变化,也是引起不良反应的原因之一。(4)适应症不适宜:中医对疾病的分型与西医不同,有时西医诊断为同一种疾病,在中医却又分热、寒、虚、实等证状,所以医生要根据病人的具体情况进行辨证施治。大部分医生在未掌握其适应证的情况下将中药的功能主治生搬硬套在西医诊断上使用中药注射剂,严重违背了中医辨证用药的原则,也是造成ADR发生的原因之一[4]。(5)个体差异:患者机体方面同时统计显示50 岁以上患者 ADR 发生比例明显偏高。这可能与老年患者基础疾病多身体功能下降,常伴有多种疾病,长期合并用药,因肝肾功能的减退影响了药物代谢,从而增加了ADR 的发生率[5]。(6)重复用药情况:一些中药注射剂在临床使用过程中存在重复用药情况。重复用药不仅无法增强疗效,还增加了患者的经济负担以及ADR事件的发生率。 在临床中任何 ADR都不可以轻视,虽以各种过敏反应居多,达50%~60% ,最严重者为过敏性休克也占5%~20%,抢救不及时或不得力可迅速死亡[6]。针对中药注射剂发生ADR的各种原因,除了要求控制原料药材质量、优化生产工艺流程、稳定成品输液的质量,同时临床中我们还应该注意到:(1)医师使用中药注射剂应依据患者病症严格掌握中药注射剂剂量和疗程。(2)临床应用时中药注射剂的溶媒及溶媒的使用量要严格按照该药品的说明书配制,控制给药速度。(3)严禁混合配伍,谨慎联合用药。(4)在临床使用中药注射剂前应详细询问患者有无过敏史,慎用于过敏体质者;对儿童、老人及肝肾功能不全的等特殊人群和初次静脉滴注使用的患者应慎重使用,加强监测。(5)用药过程中,医护人员应密切观察用药反应,特别是初次静脉滴注的 30 min。若发现异常,立即停药,并进行相应治疗,以降低 ADR发生率。 此外,医院和各科室还应加强中药注射剂 ADR监测和分析、反馈工作,使大家能够及时、准确地获取研究思路,建立可靠的中药注射剂不良反应评价体系,保证患者用药安全,推动中药注射剂的健康发展。 【参考文献】 [1]任德权,张伯礼.中药注射剂临床应用指南[M].北京:人民卫生出版社,2011:16. [2]徐煜彬,窦德强.中药注射剂类过敏研究进展[J].中国中药杂志,2015,40(14):2765-2773. [3]张海霞.172例中药注射剂不良反应分析与原因探讨[J].中华中医药杂志,2013,28(2):367-370. [4]李秀明.中药注射剂安全性监管问题研究[D].南京:南京中医药大学出版社,2013. [5]刘平,徐国防,刘长缨,等.我院368例药品不良反应报告分析[J].中国药房,2015,35( 26):4955-4957. [6]刘光金,刘耀龙,张红梅,等.中药注射剂不良反应探讨及预防对策[J].中国药事,2017,12(1):81-84.