初三中考数学复习天天练--折弦定理

初三天天练-折弦定理5.2

1.小明学习了垂径定理,做了下面的探究,请根据题目要求帮小明完成探究.

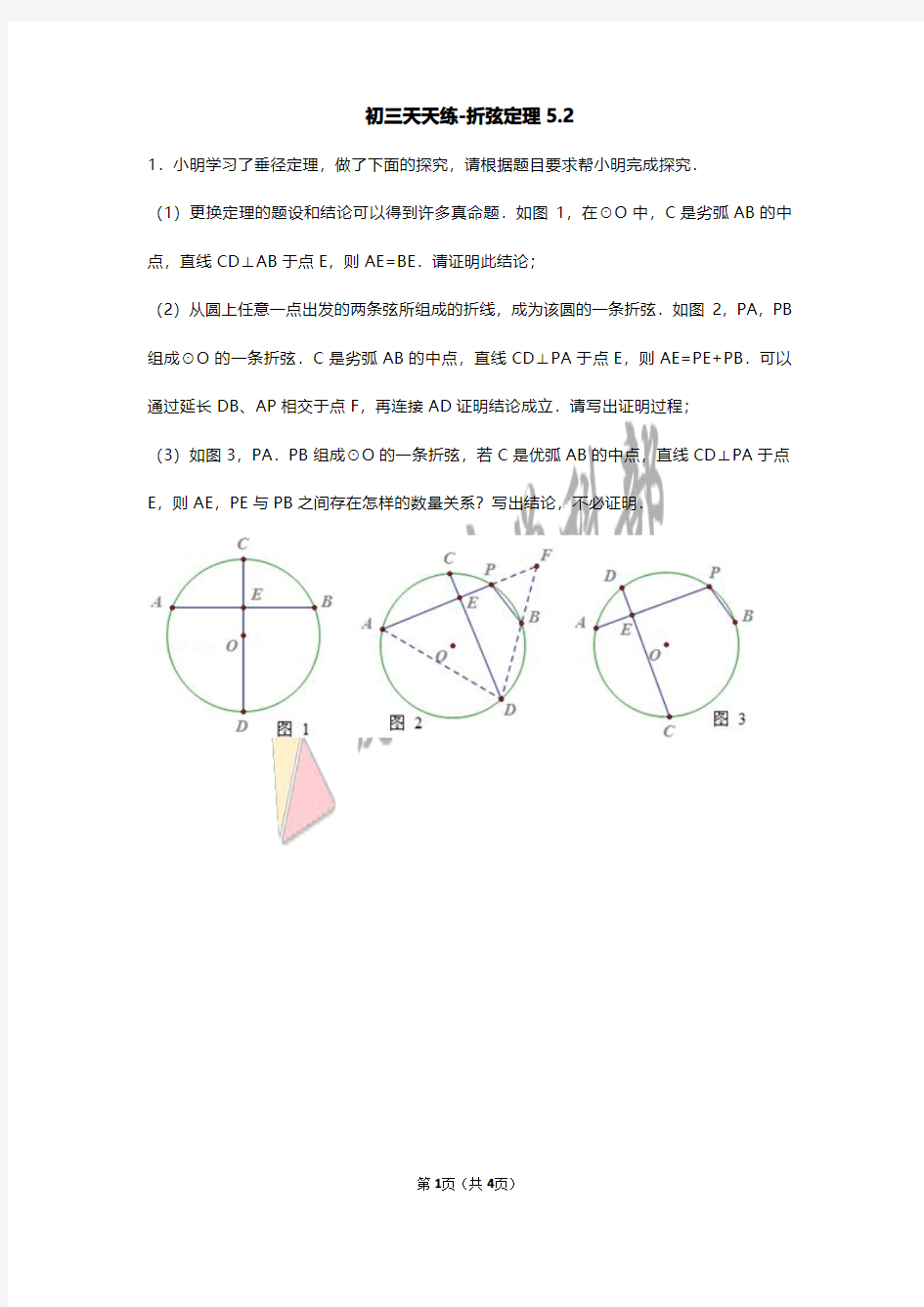

(1)更换定理的题设和结论可以得到许多真命题.如图1,在⊙O中,C是劣弧AB的中点,直线CD⊥AB于点E,则AE=BE.请证明此结论;

(2)从圆上任意一点出发的两条弦所组成的折线,成为该圆的一条折弦.如图2,PA,PB 组成⊙O的一条折弦.C是劣弧AB的中点,直线CD⊥PA于点E,则AE=PE+PB.可以通过延长DB、AP相交于点F,再连接AD证明结论成立.请写出证明过程;

(3)如图3,PA.PB组成⊙O的一条折弦,若C是优弧AB的中点,直线CD⊥PA于点E,则AE,PE与PB之间存在怎样的数量关系?写出结论,不必证明.

11.小明学习了垂径定理,做了下面的探究,请根据题目要求帮小明完成探究.

(1)更换定理的题设和结论可以得到许多真命题.如图1,在⊙O中,C是劣弧AB的中点,直线CD⊥AB于点E,则AE=BE.请证明此结论;

(2)从圆上任意一点出发的两条弦所组成的折线,成为该圆的一条折弦.如图2,PA,PB 组成⊙O的一条折弦.C是劣弧AB的中点,直线CD⊥PA于点E,则AE=PE+PB.可以通过延长DB、AP相交于点F,再连接AD证明结论成立.请写出证明过程;

(3)如图3,PA.PB组成⊙O的一条折弦,若C是优弧AB的中点,直线CD⊥PA于点E,则AE,PE与PB之间存在怎样的数量关系?写出结论,不必证明.

【解答】证明:(1)如图1,连接AD,BD,

∵C是劣弧AB的中点,

∴∠CDA=∠CDB,

∴△ADB为等腰三角形,

∵CD⊥AB,

∴AE=BE;

(2)如图2,延长DB、AP相交于点F,再连接AD,

∵ADBP是圆内接四边形,

∴∠PBF=∠PAD,

∵C是劣弧AB的中点,

∴∠CDA=∠CDF,

∵CD⊥PA,

∴△AFD为等腰三角形,

∴∠F=∠A,AE=EF,

∴∠PBF=∠F,

∴PB=PF,

∴AE=PE+PB

(3)AE=PE﹣PB.

连接AD,BD,AB,DB、AP相交于点F,∵弧AC=弧BC,

∴∠ADC=∠BDC,

∵CD⊥AP,

∴∠DEA=∠DEF,∠ADE=∠FDE,

∵DE=DE,

∴△DAE≌△DFE,

∴AD=DF,AE=EF,

∴∠DAF=∠DFA,

∴∠DFA=∠PFB,∠PBD=∠DAP,

∴∠PFB=∠PBF,

∴PF=PB,

高级中学数学公式定理汇总

高中数学公式结论大全 1. ,. 2.. 3. 4.集合的子集个数共有个;真子集有个;非空子集有个;非空的真子集有 个. 5.二次函数的解析式的三种形式 (1)一般式; (2)顶点式;当已知抛物线的顶点坐标时,设为此式 (3)零点式;当已知抛物线与轴的交点坐标为时,设为此式 4切线式:。当已知抛物线与直线相切且切点的横坐标为时,设为此式 6.解连不等式常有以下转化形式 . 7.方程在内有且只有一个实根,等价于或。 8.闭区间上的二次函数的最值 二次函数在闭区间上的最值只能在处及区间的两端点处取得,具体如下:

(1)当a>0时,若,则; ,,. (2)当a<0时,若,则, 若,则,. 9.一元二次方程=0的实根分布 1方程在区间内有根的充要条件为或; 2方程在区间内有根的充要条件为 或或; 3方程在区间内有根的充要条件为或 . 10.定区间上含参数的不等式恒成立(或有解)的条件依据 (1)在给定区间的子区间形如,,不同上含参数的不等式(为参数)恒成立的充要条件是。 (2)在给定区间的子区间上含参数的不等式(为参数)恒成立的充要条件是 。

(3) 在给定区间 的子区间上含参数的不等式(为参数)的有解充要条件是 。 (4) 在给定区间 的子区间上含参数的不等式(为参数)有解的充要条件是 。 对于参数及函数.若恒成立,则;若恒成立,则;若有解,则 ;若 有解,则 ;若 有解,则 . 若函数无最大值或最小值的情况,可以仿此推出相应结论 11.真值表 12.常见结论的否定形式 原结论 反设词 原结论 反设词 是 不是 至少有一个 一个也没有 都是 不都是 至多有一个 至少有两个 大于 不大于 至少有个 至多有个 小于 不小于 至多有个 至少有 个 对所有,成立 存在某,不成立 或 且 对任何,不成立 存在某,成立 且 或 p q 非p p或q p且q 真 真 假 真 真 真 假 假 真 假 假 真 真 真 假 假 假 真 假 假

著名数学定理

著名数学定理 15定理15-定理是由约翰·何顿·康威(John Horton Conway ,1937-)和W.A.Schneeberger 于1993年证明的定理,内容为:如果一个二次多项式可以通过变量取整数值而表示出1~15的值(更严格的结论是只要表示出1,2,3,5,6,7,10,14,15)的话(例如a 2+b 2+c 2+d 2),该二次多项式可以通过变量取整数值而表示出所有正整数. 6714(黑洞数)定理 黑洞数又称陷阱数,是类具有奇特转换特性的整数.任何一个数字不全相同整数,经有限“重排求差”操作,总会得某一个或一些数,这些数即为黑洞数.“重排求差”操作即把组成该数的数字重排后得到的最大数减去重排后得到的最小数.或者是冰雹原理中的“1”黑洞数.举个例子,三位数的黑洞数为495.简易推导过程:随便找个数,如297,三个位上的数从小到大和从大到小各排一次,为972和279,相减,得693.按上面做法再做一次,得到594,再做一次,得到495.之后反复都得到495.再如,四位数的黑洞数有6174. 阿贝尔-鲁菲尼定理 定理定义:阿贝尔-鲁菲尼定理并不是说明五次或更高次的多项式方程没有解.事实上代数基本定理说明任意非常数的多项式在复数域中都有根.然而代数基本定理并没有说明根的具体形式.通过数值方法可以计算多项式的根的近似值,但数学家也关心根的精确值,以及它们能否通过简单的方式用多项式的系数来表示.例如, 任意给定二次方程ax 2 +bx+c=0(a ≠0),它的两个解可以用方程的系数来表示:a ac b b r 2422,1-±-=. 这是一个仅用有理数和方程的系数,通过有限次四则运算和开平方得到的解的表达式,称为其代数解.三次方程,四次方程的根也可以使用类似的方式来表示.阿贝尔-鲁菲尼定理的结论是:任意给定一个五次或以上的多项式方程:()0,500111≠≥=++???++--n n n n n a n a x a x a x a ,那么不存在一个通用的公式(求根公式),使用 n a a a ,,,10??? 和有理数通过有限次四则运算和开根号得到它的解.或者说,当n 大于等于5时,存在n 次多项式,它的根无法用自己的系数和有理数通过有限次四则运算和开根号得到.换一个角度说,存在这样的实数或复数,它满足某个五次或更高次的多项式方程,但不能写成任何由方程系数和有理数构成的代数式.这并不是说每一个五次或以上的多项式方程,都 无法求得代数解.比如025=-x 的解就是52.具体区分哪些多项式方程可以有代数解而哪些不能的方法由伽罗瓦 给出,因此相关理论也被称为伽罗瓦理论.简单来说,某多项式方程有代数解,等价于说它对应的域扩张上的伽罗瓦群是一个可解群.对于一般的二次,三次和四次方程,它们对应的伽罗瓦群是二次,三次和四次对称群: 432,,σσσ ,它们都是可解群.但一般的五次方程对应的是五次对称群5σ,这是一个不可解群.当次数n 大于等于5时,情况也是如此. 阿贝尔二项式定理 二项式定理可以用以下公式表示:()∑=-=+n r r r n r n n b a C b a 0.其中,()!!!r n r n C r n -= ,又有 ??? ? ??r n 等记法,称为二项式系数,即取的组合数目.此系数亦可表示为杨辉三角形.它们之间是互通的关系. 艾森斯坦因判别法 艾森斯坦判别法是说:给出下面的整系数多项式 ()011a x a x a x f n n n n +++=-- 如果存在素数p ,使得p 不整除a n ,但整除其他a i (i=0, 1,...,n -1);p2 不整除a 0 ,那么f (x )在有理数域上是不可约的. 奥尔定理 离散数学中图论的一个定理)如果一个总点数至少为3的简单图G 满足:G 的 任意两个点u 和v 度数之和至少为n ,即deg (u )+deg (v )≥n ,那么G 必然有哈密顿回路 . 阿基米德折弦定理

高中数学公式定理大集中

高中的数学公式定理大集中 三角函数公式表 同角三角函数的基本关系式 倒数关系: 商的关系:平方关系: tanα 2cotα=1 sinα 2cscα=1 cosα 2secα=1 sinα/cosα=tanα=secα/cscα cosα/sinα=cotα=cscα/secα sin2α+cos2α=1 1+tan2α=sec2α 1+cot2α=csc2α (六边形记忆法:图形结构“上弦中切下割,左正右余中间1”;记忆方法“对角线上两个函数的积为1;阴影三角形上两顶点的三角函数值的平方和等于下顶点的三角函数值的平方;任意一顶点的三角函数值等于相邻两个顶点的三角函数值的乘积。”) 诱导公式(口诀:奇变偶不变,符号看象限。) sin(-α)=-sinα cos(-α)=cosα tan(-α)=-tanα cot(-α)=-cotα sin(π/2-α)=cosα cos(π/2-α)=sinα tan(π/2-α)=cotα cot(π/2-α)=tanα sin(π/2+α)=cosα cos(π/2+α)=-sinα tan(π/2+α)=-cotα cot(π/2+α)=-tanα sin(π-α)=sinα cos(π-α)=-cosα tan(π-α)=-tanα cot(π-α)=-cotα sin(π+α)=-sinα cos(π+α)=-cosα tan(π+α)=tanα cot(π+α)=cotα sin(3π/2-α)=-cosα cos(3π/2-α)=-sinα tan(3π/2-α)=cotα

sin(3π/2+α)=-cosα cos(3π/2+α)=sinα tan(3π/2+α)=-cotα cot(3π/2+α)=-tanα sin(2π-α)=-sinα cos(2π-α)=cosα tan(2π-α)=-tanα cot(2π-α)=-cotα sin(2kπ+α)=sinα cos(2kπ+α)=cosα tan(2kπ+α)=tanα cot(2kπ+α)=cotα (其中k∈Z) 两角和与差的三角函数公式万能公式 sin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβsin(α-β)=sinαcosβ-cosαsinβcos(α+β)=cosαcosβ-sinαsinβcos(α-β)=cosαcosβ+sinαsinβ tanα+tanβ tan(α+β)=—————— 1-tanα 2tanβ tanα-tanβ tan(α-β)=—————— 1+tanα 2tanβ 2tan(α/2) sinα=—————— 1+tan2(α/2) 1-tan2(α/2) cosα=—————— 1+tan2(α/2) 2tan(α/2) tanα=—————— 1-tan2(α/2)

中考常见公式定理

中考数学常用公式定理 1、整数(包括:正整数、0、负整数)和分数(包括:有限小数和无限环循小数)都是有理数.如:-3,,0.231,0.737373…,,.无限不环循小数叫做无理数.如:π,-,0.1010010001…(两个1之间依次多1个0).有理数和无理数统称为实数. 2、绝对值:a≥0丨a丨=a;a≤0丨a丨=-a.如:丨-丨=;丨3.14-π丨=π-3.14. 3、一个近似数,从左边笫一个不是0的数字起,到最末一个数字止,所有的数字,都叫做这个近似数的有效数字.如:0.05972精确到0.001得0.060,结果有两个有效数字6,0. 4、把一个数写成±a×10n的形式(其中1≤a<10,n是整数),这种记数法叫做科学记数法.如:-40700=- 4.07×105,0.000043=4.3×10-5. 5、乘法公式(反过来就是因式分解的公式):①(a+b)(a-b)=a2-b2.②(a±b)2=a2±2ab+b2.③(a+b)(a2-ab+b2)=a3+b3.④(a-b)(a2+ab+b2)=a3-b3;a2+b2=(a+b)2-2ab,(a-b)2=(a+b)2-4ab. 6、幂的运算性质:①a m×a n=a m+n.②a m÷a n=a m-n.③(a m)n=a mn.④(ab)n=a n b n.⑤()n=n. ⑥a-n=1 n a ,特别:()-n=()n.⑦a0=1(a≠0).如:a3×a2=a5,a6÷a2=a4,(a3)2=a6,(3a3)3=27a9, (-3)-1=-,5-2==,()-2=()2=,(-3.14)o=1,(-)0=1. 7、二次根式:①()2=a(a≥0),②=丨a丨,③=×,④=(a>0,b≥0).如:①(3-)2=45.②=6.③a<0时,=-a.④的平方根=4的平方根=±2.(平方根、立方根、算术平方根的概念) 8、一元二次方程:对于方程:ax2+bx+c=0: ①求根公式是x△=b2-4ac叫做根的判别式. 当△>0时,方程有两个不相等的实数根; 当△=0时,方程有两个相等的实数根; 当△<0时,方程没有实数根.注意:当△≥0时,方程有实数根. ②若方程有两个实数根x1和x2,并且二次三项式ax2+bx+c可分解为a(x-x1)(x-x2). ③以a和b为根的一元二次方程是x2-(a+b)x+ab=0. 9、一次函数y=kx+b(k≠0)的图象是一条直线(b是直线与y轴的交点的纵坐标即一次函数在y轴上的截距).当k>0时,y随x的增大而增大(直线从左向右上升);当k<0时,y随x的增大而减小(直线从左向右下降).特别:当b=0时,y=kx(k≠0)又叫做正比例函数(y与x成正比例),图象必过原点.

切割线定理割线定理相交弦定理等及几何题解

切割线定理割线定理相交弦定理等及几何题解 南江石 2018年4月7日星期六 圆的切线,与圆(圆弧)只有一个公共交点的直线叫做圆的切线。 圆的割线,与圆(圆弧)有两个公共点的直线叫做圆的割线。 圆的弦,圆(圆弧)上两点的连接线段叫做圆(圆弧)的弦。 弦是割线的部分线段。 公共弦线:两圆相交,两交点的连线为公共弦线——共弦线,共割线。 公共切线:两圆相切,过两圆切点的公切线为公共切线——共切线。 几何原理 几何原理 共弦线垂直于连心线共切线垂直于连心线共割线平分公切线 共切线平分公切线 4切线长度相等—— 4切点共圆,圆心在两线交点 3切线长度相等——3切点共圆,圆心在两线交点 共割线上任意一点到圆的 4个切线的长度相等,4切点共圆 共切线上任意一点到圆的3个切线的长度相等,3切点共圆 圆幂定理 是平面几何中的一个定理,是相交弦定理、切割线定理及割线定理(切割线定理推论)的统一。 圆幂定理及相交弦定理、切割线定理和割线定理的实质是相似三角形。 点对圆的幂 P 点对圆O 的幂定义为 2 2 R OP F B 性质

点P 对圆O 的幂的值,和点P 与圆O 的位置关系有下述关系: 点P 在圆O 内→P 对圆O 的幂为负数; 点P 在圆O 外→P 对圆O 的幂为正数; 点P 在圆O 上→P 对圆O 的幂为0。 切割线定理 从圆外一点引圆的切线和割线,切线长是这点到割线与圆交点的两条线段长的比例中项。 PB PT PT PA = PB PA PT ?=2 222Am Pm PT -= 割线定理(切割线定理的推论) 从圆外一点引圆的两条割线,这一点到每条割线与圆交点的距离的积相等。 PD PC PB PA ?=? 2222Cn Pn Am Pm -=- 相交弦定理 圆内的两条相交弦,被交点分成的两条线段长的积相等,或经过圆内一点引两条弦,各弦被这点所分成的两线段的积相等。 PD PC PB PA ?=? 2222A Pn Cn Pm m -=- 垂径定理(相交弦定理推论) 如果弦与直径垂直相交,那么弦的一半是它所分直径所成的两条线段的比例中项。 垂直于弦的直径平分弦且平分这条弦所对的两条弧。 PB PC PC PA = PB PA PC ?=2 222OP R PC -= P 点在圆外,切割线定理、割线定理 2222222Cn Pn Am Pm R OP PD PC PB PA PT -=-=-=?=?= P 点在圆内,相交弦定理、垂径定理 222222Pn Cn Pm Am OP R PD PC PB PA -=-=-=?=? 222OP R PB PA PC -=?=

2020年中考数学二轮核心考点讲解第15讲非常规思维问题解析版

【中考数学二轮核心考点讲解】 第15讲非常规思维问题 一、轴对称/翻折的性质 1. 关于某条直线对称的两个图形是全等形; 2. 如果两个图形关于某条直线对称,那么对称轴是任意一对对应点连线段的垂直平分线; 3. 对称轴上的任意一点与每一对对应点所连线段相等; 4. 若对应线段或对应线段的延长线相交,则交点一定在对称轴上. 二、梯形常见辅助线的作法 三、圆幂定理

四、正弦定理与余弦定理 五、阿基米德折弦定理

【例题1】(1)如图1,四边形ABCD是菱形,∠BAD=∠BCD=60°,当AC=12时,则△BCD的周长=______. (2)如图2,若四边形ABCD不是菱形,∠BAD=2∠ACB=2∠ACD=60°,AC=12,判断△BCD的周长是否发生变化,并说明理由。 (3)如图2,在四边形ABCD中,∠BAD=∠ACB=∠ACD=45°,AC=12,求△BCD的周长。

【归纳,本题重点巧用作轴对称/翻折的方法进行解题】 【变式1】已知:如图(1)在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,点D、E分别为线段BC上两动点,若∠DAE=45°. (1)探究线段BD、DE、EC三条线段之间的数量关系; (2)已知:如图(2),等边三角形ABC中,点D、E在边AB上,且∠DCE=30°,请你找出一个条件,使线段DE、AD、EB能构成一个等腰三角形,并求出此时等腰三角形顶角的度数. 图(1) 图(2) 【解析】(1)DE2=BD2+EC2; (2)当AD=BE时,线段DE、AD、EB能构成一个等腰三角形. 如图,与(2)类似,以CE为一边,作∠ECF=∠ECB,在CF上截取CF=CB, 可得△CFE≌△CBE,△DCF≌△DCA. ∴AD=DF,EF=BE.∴∠DFE=∠1+∠2=∠A+∠B=120°. 若使△DFE为等腰三角形,只需DF=EF,即AD=BE, ∴当AD=BE时,线段DE、AD、EB能构成一个等腰三角形,且顶角∠DFE为120°.

2020高中数学概念公式大全

高中数学概念公式大全 一、 三角函数 1、以角α的顶点为坐标原点,始边为x 轴正半轴建立直角坐标系,在角α的终边上任取一个异于原点的点),(y x P ,点P 到原点的距离记为r ,则 sin α= r y ,cos α=r x ,tg α=x y ,ctg α=y x ,sec α=x r ,csc α=y r 。 2、同角三角函数的关系中,平方关系是:1cos sin 22=+αα, αα22sec 1=+tg ,αα22csc 1=+ctg ; 倒数关系是:1=?ααctg tg ,1csc sin =?αα,1sec cos =?αα; 相除关系是:αααcos sin = tg ,α α αsin cos =ctg 。 3、诱导公式可用十个字概括为:奇变偶不变,符号看象限。如: =-)23sin(απαcos -,)215(απ -ctg =αtg , =-)3(απtg αtg -。 4、函数B x A y ++=)sin(?ω),(其中00>>ωA 的最大值是 B A +,最小值是A B -,周期是ω π 2= T ,频率是π ω 2= f ,相位是?ω+x ,初相是?;其图象的对称轴是直线 )(2 Z k k x ∈+ =+π π?ω,凡是该图象与直线B y =的交点都 是该图象的对称中心。 5、三角函数的单调区间:

x y sin =的递增区间是?????? +-2222ππππk k ,)(Z k ∈,递减区间是?? ???? ++23222ππππk k ,)(Z k ∈;x y cos =的递增区间是[]πππk k 22,-)(Z k ∈,递减区间是[]πππ+k k 22, )(Z k ∈,tgx y =的递增区间是?? ? ? ?+ - 22 πππ πk k ,)(Z k ∈,ctgx y =的递减区间是()πππ+k k ,)(Z k ∈。 6、=±)sin(βαβαβαsin cos cos sin ± =±)cos(βαβαβαsin sin cos cos μ = ±)(βαtg β αβ αtg tg tg tg ?±μ1 7、二倍角公式是:sin2α=ααcos sin 2? cos2α=αα2 2 sin cos -=1cos 22 -α=α2 sin 21- tg2α= α α 212tg tg -。 8、三倍角公式是:sin3α=αα3 sin 4sin 3- cos3α=ααcos 3cos 43 - 9、半角公式是:sin 2α=2cos 1α-± cos 2α=2 cos 1α +± tg 2α=α αcos 1cos 1+-±=ααsin cos 1-=ααcos 1sin +。

中考数学必会模型全汇总

中考数学必会模型全汇总! 全等变换 平移:平行等线段(平行四边形)。 对称:角平分线或垂直或半角。 旋转:相邻等线段绕公共顶点旋转。 对称全等模型 说明: 以角平分线为轴在角两边进行截长补短或者作边的垂线,形成对称全等。两边进行边或者角的等量代换,产生联系。垂直也可以做为轴进行对称全等。 对称半角模型 说明: 上图依次是45°、30°、22.5°、15°及有一个角是30°直角三角形的对称(翻折),翻折成正方形或者等腰直角三角形、等边三角形、对称全等。

半角:有一个角含1/2角及相邻线段。 自旋转:有一对相邻等线段,需要构造旋转全等。 共旋转:有两对相邻等线段,直接寻找旋转全等。 中点旋转:倍长中点相关线段转换成旋转全等问题。 旋转半角模型 说明: 旋转半角的特征是相邻等线段所成角含一个二分之一角,通过旋转将另外两个和为二分之一的角拼接在一起,成对称全等。 自旋转变换 构造方法: 遇60度旋60度,造等边三角形; 遇90度旋90度,造等腰直角; 遇等腰旋顶点,造旋转全等; 遇中点旋180度,造中心对称。

说明: 旋转中所成的全等三角形,第三边所成的角是一个经常考察的内容。通过“8”字模型可以证明。 模型变形 说明: 模型变形主要是两个正多边形或者等腰三角形的夹角的变化,另外是等腰直角三角形与正方形的混用。 当遇到复杂图形找不到旋转全等时,先找两个正多边形或者等腰三角形的公共顶点,围绕公共顶点找到两组相邻等线段,分组组成三角形证全等。

说明: 两个正方形、两个等腰直角三角形或者一个正方形一个等腰直角三角形及两个图形顶点连线的中点,证明另外两个顶点与中点所成图形为等腰直角三角形。证明方法是倍长所要证等腰直角三角形的一直角边,转化成要证明的等腰直角三角形和已知的等腰直角三角形(或者正方形)公旋转顶点,通过证明旋转全等三角形证明倍长后的大三角形为等腰直角三角形从而得证。 几何最值模型 对称最值(两点间线段最短)

余弦定理公式大全

4.6 正弦、余弦定理 解斜三角形 建构知识结构 1.三角形基本公式: (1)内角和定理:A+B+C=180°,sin(A+B)=sinC, cos(A+B)= -cosC, cos 2C =sin 2B A +, sin 2C =cos 2B A + (2)面积公式:S=21absinC=21bcsinA=2 1 casinB S= pr =))()((c p b p a p p --- (其中p=2 c b a ++, r 为内切圆半径) (3)射影定理:a = b cos C + c cos B ;b = a cos C + c cos A ;c = a cos B + b cos A 2.正弦定理: 2sin sin sin a b c R A B C ===外 证明:由三角形面积 111 sin sin sin 222S ab C bc A ac B === 得sin sin sin a b c A B C == 画出三角形的外接圆及直径易得:2sin sin sin a b c R A B C === 3.余弦定理:a 2 =b 2 +c 2 -2bccosA , 222 cos 2b c a A bc +-=; 证明:如图ΔABC 中, sin ,cos ,cos CH b A AH b A BH c b A ===- 222222 2 2 sin (cos )2cos a CH BH b A c b A b c bc A =+=+-=+- 当A 、B 是钝角时,类似可证。正弦、余弦定理可用向量方法证明。 要掌握正弦定理、余弦定理及其变形,结合三角公式,能解有关三角形中的问题. 4.利用正弦定理,可以解决以下两类问题:(1)已知两角和任一边,求其他两边和一角; (2)已知两边和其中一边的对角,求另一边的对角; 有三种情况:bsinA 北京市海淀区2018年中考一模数学试卷 一、选择题(本题共16分,每小题2分) 1.用三角板作ΔABC 的边BC 上的高,下列三角板的摆放位置正确的是( ) 2.图1是数学家皮亚特·海恩(Piet Hein)发明的索玛立方块,它由四个及四个以内大小相同的立方体 以面相连接构成的不规则形状组件组成. 图2不可能... 是下面哪个组件的视图( ) 3.若正多边形的一个外角是120°,则该正多边形的边数是( ) A.6 B.5 C.4 D.3 4.下列图形中,既是中心对称图形,也是轴对称图形的是( ) 5.如果1a b -=,那么代数式2222(1)b a a a b -?+的值是( )A.2 B.2- C.1 D.1- 6.实数a ,b ,c ,d 在数轴上的对应点的位置如图所示. 若0b d +=,则下列结论中正确的是( ) A.0b c +> B. 1c a > C.ad bc > D.a d > b c a d 7.在线教育使学生足不出户也能连接全球优秀的教育资源. 下面的统计图反映了我国在线教育用户 规模的变化情况. (以上数据摘自《2017年中国在线少儿英语教育白皮书》) 根据统计图提供的信息,下列推断 一定不合理... 的是( ) A .2015年12月至2017年6月,我国在线教育用户规模逐渐上升 B .2015年12月至2017年6月,我国手机在线教育课程用户规模占在线教育用户规模的比例持 续上升 C .2015年12月至2017年6月,我国手机在线教育课程用户规模的平均值超过7000万 D .2017年6月,我国手机在线教育课程用户规模超过在线教育用户规模的70% ※8.如图1,矩形的一条边长为X ,周长的一半为y. 定义〔X ,y 〕为这个矩形的坐标. 如图2,在平面直角坐标系中,直线X=1, y=3将第一象限划分成4个区域. 已知矩形1的坐标的对应点A 落在如图所示的双曲线上,矩形2的坐标的对应点落在区域④中. 则下面叙述中正确的是( ) A. 点A 的横坐标有可能大于3 B. 矩形1是正方形时,点A 位于区域② C. 当点A 沿双曲线向上移动时,矩形1的面积减小 D. 当点A 位于区域①时,矩形1可能和矩形2全等 2015-2017年中国在线教育用户规模统计图 6月 12月 6月 12月 高中数学常用公式及定理 1.熟悉这些解题小结论,启迪解题思路、探求解题佳径,防止解题易误点的产生,对提升数 学成绩将会起到很大的作用。 2.所有定义、概念、公式、解题方法都须熟记,且应在弄清它们的来龙去脉后再熟记。 1.元素与集合的关系:U x A x C A ∈??,U x C A x A ∈??. 2.德摩根公式:();()U U U U U U C A B C A C B C A B C A C B ==. 3.包含关系 A B A A B B =?=U U A B C B C A ????U A C B ?=Φ()U C A B R ?= 4.容斥原理 ()()card A B cardA cardB card A B =+- ()()card A B C cardA cardB cardC card A B =++- ()()()()card A B card B C card C A card A B C ---+. 5.集合12{,,,}n a a a 的子集个数共有2n 个;真子集有2n -1个;非空子集有2n -1个;非 空的真子集有2n -2个. 6.二次函数的解析式的三种形式 (1)一般式2()(0)f x ax bx c a =++≠; (2)顶点式2()()(0)f x a x h k a =-+≠; (3)两根式12()()()(0)f x a x x x x a =--≠. 7.解连不等式()N f x M <<常有以下转化形式:()N f x M < 中考数学常用公式定理 1、 乘法公式(反过来就是因式分解的公式): ② (a +b )(a -b )=a 2 -b 2 . (a ±b )2 =a 2 ±2ab +b 2 . ③ (a +b )(a 2 -ab +b 2 )=a 3 +b 3 . (a -b )(a 2 +ab +b 2 )=a 3 -b 3 ; ④ a 2 +b 2 =(a +b )2 -2ab , (a -b )2 =(a +b )2 -4ab . 2、 幂的运算性质: ① a m ×a n =a m +n . ②a m ÷a n =a m -n . ③(a m )n =a mn . ④(ab )n =a n b n . ⑤()n =n . ② a -n = 1 n a ,特别:()-n =()n . ② a 0=1(a ≠0). 如:a 3 ×a 2 =a 5 ,a 6 ÷a 2 =a 4 ,(a 3)2 =a 6 ,(3a 3)3 =27a 9 ,(-3)-1 =-,5-2 ==,()-2=()2 =, (-3.14)o=1,(- )0=1. 3、二次根式:①()2 =a (a ≥0),② =丨a 丨,③ =× ,④ = (a >0,b ≥0).如: ①(3 )2=45.② =6.③a <0时,=-a .④ 的平方根=4的平方根=±2.8、一元 二次方程:对于方程:ax 2 +bx +c =0: ①求根公式是x = 2 42b b ac a -±-,其中△=b 2-4ac 叫做根的判别式. ②若方程有两个实数根x 1和x 2,并且二次三项式ax 2+bx +c 可分解为a (x -x 1)(x -x 2). ③以a 和b 为根的一元二次方程是x 2 -(a +b )x +ab =0. 4、统计初步公式:设有n 个数x 1,x 2,…,x n ,那么: ②极差:极差=最大值-最小值; ③方差: 数据1x 、2x ……, n x 的方差为2 s ,则2 s = 2 2 2 1 2 1 ..... n x x x x x x n 标准差:方差的算术平方根. 一组数据的方差越大,这组数据的波动越大,越不稳定。 12、概率 ①如果用P 表示一个事件A 发生的概率,则0≤P (A )≤1; P (必然事件)=1;P (不可能事件)=0; 13、锐角三角函数: ①∠A 是Rt △ABC 的任一锐角,则∠A 的正弦:sin A = ,∠A 的余弦:cos A =, ∠A 的正切:tan A = .并且sin 2A +cos 2A =1. 0<sin A <1,0<cos A <1,tan A >0.∠A 越大,∠A 的正弦和正切值越大,余弦值反而越小. ②余角公式:sin(90o-A )=cos A ,cos(90o-A )=sin A . ③特殊角的三角函数值:sin30o=cos60o=,sin45o=cos45o=,sin60o=cos30o=, tan30 o= ,tan45o=1,tan60o= . 相交弦定理教学设计 这是一篇由网络搜集整理的关于相交弦定理教学设计的文档,希望对你能有帮助。 1、教学内容及其地位、作用? 本节课的主要内容是相交弦定理及其推论,内容非常重要,但并非难点。实际上这节内容在前面已有伏笔: (1)在圆周角中,我们讨论同弧所对的圆周角;在P95第1题中找相等的角中等已有该问题的萌芽. (2)在圆内接四边形中,我们也接触过类似的问题,现在有了这些知识作辅垫,只需将这些问题做些深化,相交弦定理便可呼之即出。相交弦定理和下一节的.切割线定理同出一辙,都是涉及圆中两弦位置关系的问题,本节教学还想从这个高度出发,让学生学会思考问题的方法以及领悟问题的本质 2、教育教学目标? (1)使学生掌握相交弦定理及其推论,并会利用它们进行有关的计算和论证,培养学生逻辑推理能力 (2)培养学生善于利用所学知识去探索、发现结论(包括定理、公式等甚至前人未曾发现的),提高学生发现问题的能力,培养学生的探索精神 (3)对学生进行事物之间是相互联系和运动变化的观点教育,培养学生综合运用所学知识的能力 3、重、难点: 重点是相交弦定理及其推论,因为它们都是研究圆中重要的比例线段,在 圆中应用相当广泛。 难点是灵活运用相交弦定理及推论,解决圆中的线段的计算问题 二、教学方法:引导探索、发现结论法 教学不只是传授知识,让学生单纯记忆前人的研究成果,更重要的是激发学生创造思维,引导学生去探索、发现结论的方法。正如叶圣陶先生所说:“教是为了不教”,这样方能培养出创造性人才,这正是实施创造教育的关键。本节的定理及推论都是开门见山地给出,没有引入,如果照本宣科,势必会影响学生的思维积极性,教学效果自然会大打折扣。因此本节采用引导探索、发现结论法,有利于调动学生思维的积极性 三、学法指导? (1)培养学生善于观察思考,勇于探索,并发现结论的学习方法 (2)体会“温故而知新”,培养学生善于利用所学知识,从不同角度去得到各种有价值的结论,进一步了解“化未知为已知”的数学思想 (3)在教学中还渗透了“从一般到特殊,从特殊到一般”的思想。 阿基米德折弦定理的四种常见证法 Justin ● 深圳 平面几何内容在整个初中数学知识中占有很重要第位,无论是中考还是平时阶段检测,往往会在几何题目的设置上体现选拔性。更有人说:“初中数学学得好不好,关键看几何好不好”。这些虽然仅仅是一些说法而已,但也不无它的道理。平面几何的确是考察学生的一个很重要的方面,几何学习的关键主要是掌握作辅助线的技巧。而这些技巧也并非一朝一夕就能掌握的,需要长时间的积累,总结,并应用才能较好掌握。在整个初中范围内,圆作为一个独立的章节更显现它的重要,并以综合难度大,辅助线的作法较多著称。下面就以“阿基米德折弦定理”的证明为例来浅谈本人对圆的学习心得。 问题:已知M 为 的中点,B 为 上任意一点,且BC MD ⊥于D . 求证:DC BD AB =+ 证法一:(补短法) 如图:延长DB 至F ,使BF=BA ∵M 为 的中点 ∴AM=MC, ∴∠MAC=∠MC A---① 又∵, ∴MC=MA ∴∠MBC=∠MA C---② 又∵∠MBC+∠MBF=180---③ 由M,B,A,C 四点共圆 ∴∠MCA+∠MBA=180---④ 由①②③④可得:∠MBA=∠MBF 在△MBF 与△MBA 中: ?? ???=∠=∠=MB MB MBF MBA BA BF ∴△MBF ?△MBA(SAS) ∴MF=MA, 又∵MC=MA ∴MF=MC 又∵MD ⊥CF ∴DF=DC ∴FB+BD=DC 又∵BF=BA ∴AB+BD=DC (证毕) 证法二:(截长法) 如图:在CD 上截取DB=DG ∵MD ⊥BG ∴MB=MG ∴∠MBG=∠MG B---① 又∵,∴∠MBG=∠MAC 又∵∠MAC=∠MCA (已证), ∴∠MBG=∠MC A---② 由①②可得∠MGB=∠MCA=∠BCA+∠MCG 而∠MGB=∠GMC+∠MCG ∴∠GMC=∠BCA 又∵,∴∠BMA=∠BCA ∴∠BMA=∠GMC, 在△MBA 与△MGC 中?? ???=∠=∠=MC MA GMC BMA MG MB ∴△BMA ?△GMC (SAS) ∴AB=GC, ∴AB+BD=GC+BD=GC+DG=DC(证毕) 证法三:(翻折) 如图:连接MB,MC,MA,AC, 将△BAM 沿BM 翻折,使点A 落至点E ,连接ME,BE ∵△MBA 与△MBE 关于BM 对称,所以△MBE ≌MBA ∴MA=ME, ∠MBA=∠MBE-① 又∵MA=MC, ∴ME=MC , 又∵M, B, A, C 四点共圆, ∴∠MBA+∠MCA=180---② 又∵MA=MC(已证) ∴∠MAC=∠MCA 又∵,∴∠MBC=∠MAC ∴∠MBC=∠MCA- --③ 由①②③得:∠MBC+∠MBE=180 ∴E,B,C 三点共线。 又∵ME=MC,MD ⊥CE ∴DE=DC ,∴EB+BD=DC ,又∵△MBE ≌MBA ∴AB=EB ∴ AB+BD=DC(证毕) 高中数学公式大全 (最全面,最详细) 高中数学公式大全 抛物线: y = ax *+ bx + c 就是 y 等于 ax 的平方加上 bx 再加上 c a > 0 时开口向上 a < 0 时开口向下 c = 0 时抛物线经过原点 b = 0 时抛物线对称轴为 y 轴 还有顶点式 y = a ( x+h) * + k 就是 y 等于 a 乘以( x+h)的平方 +k -h 是顶点坐标的 x k 是顶点坐标的 y 一般用于求最大值与最小值抛物线标准方程 :y^2=2px 它表示抛物线的焦点在 x 的正半轴上 , 焦点坐标为 (p/2,0) 方程为 x=-p/2 由于抛物线的焦点可在任意半轴 , 故共有标准方程 准线y^2=2px y^2=-2px x^2=2py x^2=-2py 圆:体积 =4/3(pi )(r^3) 面积=(pi)(r^2) 周长=2(pi)r 圆的标准方程 (x-a)2+(y-b)2=r2 注:(a,b )是圆心坐标圆的一般方程 x2+y2+Dx+Ey+F=0 注: D2+E2-4F>0 (一)椭圆周长计算公式 椭圆周长公式: L=2πb+4(a -b) 椭圆周长定理:椭圆的周长等于该椭圆短半轴长为半径的圆周长 (2πb)加上四倍的该椭圆长半轴长( a)与短半轴长( b)的差。 (二)椭圆面积计算公式 椭圆面积公式: S=πab 椭圆面积定理:椭圆的面积等于圆周率(π)乘该椭圆长半轴长 ( a)与短半轴长( b)的乘积。 以上椭圆周长、面积公式中虽然没有出现椭圆周率 T,但这两个 公式都是通过椭圆周率 T 推导演变而来。常数为体,公式为用。 椭圆形物体体积计算公式椭圆的长半径*短半径*PAI* 高 三角函数: 两角和公式 sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB sin(A-B)=sinAcosB-sinBcosA cos(A+B)=cosAcosB-sinAsinB cos(A- 【例题求解】 【例1】 如图,PT 切⊙O 于点T ,PA 交⊙O 于A 、B 两点,且与直径CT 交于点D ,CD=2,AD=3,BD=6,则PB= . (市中考题) 思路点拨 综合运用圆幂定理、勾股定理求PB 长. 注:比例线段是几之中一个重要问题,比例线段的学习是一个由一般到特殊、不断深化的过程,大致经历了四个阶段: (1)平行线分线段对应成比例; (2)相似三角形对应边成比例; (3)直角三角形中的比例线段可以用积的形式简捷地表示出来; (4)圆中的比例线段通过圆幂定理明快地反映出来. 【例2】 如图,在平行四边形ABCD 中,过A 、B 、C 三点的圆交AD 于点E ,且与CD 相切,若AB=4,BE=5,则DE 的长为( ) A .3 B .4 C . 415 D .5 16 (全国初中数学联赛题) 思路点拨 连AC ,CE ,由条件可得多等线段,为切割线定理的运用创设条件. 注:圆中线段的算,常常需要综合相似三角形、直角三角形、圆幂定理等知识,通过代数化获解,加强对图形的分解,注重信息的重组与整合是解圆中线段计算问题的关键. 【例3】如图,△ABC接于⊙O,AB是∠O的直径,PA是过A点的直线,∠PAC=∠B. (1)求证:PA是⊙O的切线; (2)如果弦CD交AB于E,CD的延长线交PA于F,AC=8,CE:ED=6:5,,AE:BE=2:3,求AB的长和∠ECB的正切值. (北京市海淀区中考题) 思路点拨直径、切线对应着与圆相关的丰富知识.(1)问的证明为切割线定理的运用创造了条件;引入参数x、k处理(2)问中的比例式,把相应线段用是的代数式表示,并寻找x与k的关系,建立x或k的程. 【例4】如图,P是平行四边形AB的边AB的延长线上一点,DP与AC、BC分别交于点E、E,EG是过B、F、P三点圆的切线,G为切点,求证:EG=DE (省竞赛题) 思路点拨由切割线定理得EG2=EF·EP,要证明EG=D E,只需证明DE2=EF·EP,这样通过圆幂定理把线段相等问题的证明转化为线段等积式的证明. 注:圆中的多问题,若图形中有适用圆幂定理的条件,则能化解问题的难度,而圆中线段等积式是转化问题的桥梁. 需要注意的是,圆幂定理的运用不仅局限于计算及比例线段的证明,可拓展到平面几各种类型的问题 阿基米德折弦定理:AB和BC是⊙O的两条弦(即ABC是圆的一条折弦),BC>AB,M是弧ABC的中点,则从M向BC所作垂线之垂足D是折弦ABC的中点,即CD=AB+BD。从圆周上任一点出发的两条弦,所组成的折线,我们称之为该图的一条折弦。 角平分线定理 定理1:角平分线上的点到这个角两边的距离相等。该命题逆定理成立:在角的部到一个角的两边距离相等的点在这个角的角平分线上。 定理2:三角形一个角的平分线分其对边所成的两条线段与这个角的两边对应成比例。该命题逆定理成立:如果三角形一边上的某个点分这条边所成的两条线段与这条边的对角的两边对应成比例,那么该点与对角顶点的连线是三角形的一条角平分线。 xv=uy 燕尾定理 因此图类似燕尾而得名,是五大模型之一,是一个关于三角形的定理(如图△ABC,D、E、F为BC、CA、AB 上点,满足AD、BE、CF 交于同一点O)。 S△ABC中,S△AOB:S△AOC=S△BDO:S△CDO=BD:CD; 同理,S△AOC:S△BOC=S△AFO:S△BFO=AF:BF; S△BOC:S△BOA=S△CEO:S△AEO=EC:AE。 推论: 共边比例定理:四边形ABCD(不一定是凸四边形),设AC,BD相交于E,则有BE :DE=S △ABC :S△ADC。此定理是面积法最重要的定理. 典型例题: 如图三角形ABC的面积是10平方厘米,AE=ED,BD=2DC,则阴影部分的面积是_____平方厘米. 答案:4 解析:过D作DM‖BF交AC于M(如图)因为BD=2DC,因为AE=DE,所以△ABE的面积与△DBE的面积相等,所以阴影部分的面积为△DBE的面积+△AEF的面积,即三角形AFB的面积,由DM‖BF知道△DMC相似△CBF 所以CM:CF=CD:CB=1:3,即FM= CF,因为EF是△ADM的中位线,AF=MF,所以AF=AC,由此即可求出三角形AFB的面积,即阴影部分的面积. 解:过D作DM‖BF交AC于M(如图)因为BD=2DC, 因为AE=DE,所以△ABE的面积与△DBE的面积相等 所以阴影部分的面积为△DBE的面积+△AEF的面积 DM‖BF所以△DMC相似△CBF 所以CM:CF=CD:CB=1:3 即FM=CF 因为EF是△ADM的中位线,AF=MF, 所以AF=AC 所以△ABF的面积10×=4(平方厘米) 即阴影部分的面积(即△DBE的面积加△AEF的面积)等于4平方厘米 答:阴影部分的面积是4平方厘米, 故答案为:4. 共角定理:若两三角形有一组对应角相等或互补,则它们的面积比等于对应两边乘积的比。 分角定理:在△ABC中,D是边BC上异于B,C或其延长线上的一点,连结AD,则有 BD/CD=(sin∠BAD/sin∠CAD)*(AB/AC)。2018--【海淀区】中考一模数学试卷(含答案解析)

高中数学常用公式及定理

中考数学常用公式和定理整理

相交弦定理教学设计

阿基米德折弦定理的四种常规证法

高中数学公式定理定律大全

圆幂定理(垂直弦定理)偏难

重要但常不为人知道的几何定理