第2章 地层层序及特征

第二章地层层序及特征

实习区柳江盆地地层属于华北型,除普遍缺失上奥陶统、志留系、泥盆系、下石炭统、中下三叠统、白垩系及第三系之外,其它时代地层发育较好,出露较全,各地层单位划分标志清楚,化石较丰富,地层特征具有一定的代表性。全区范围内出露的地层有上元古界青白口系,下古生界寒武系和中下奥陶统,上古生界中上石炭统和二叠系,中生界上三叠统和侏罗系,以及新生界第四系(表1-1)。各时代沉积地层分布占本区总面积的2/3左右,其中第四系分布最广,中生界次之,其它时代地层零星分布。现自老而新分述如下。

第一节元古界青白口系(Qb)

青白口系(Qb)在实习区包括长龙山组和景儿峪组。形成于至今800 Ma~1000 Ma。层型命名于北京西北约50km之青白口。

1.长龙山组Qbc

该组是本区内最老的沉积地层,沉积不整合覆于上太古界绥中花岗岩之上,主要分布在盆地的东部张岩子—东部落和南部鸡冠山等地,以张岩子村西剖面最好,厚度91m。下部为灰白色厚层状粗粒长石石英砂岩,底部含砾石,海成波痕和交错层理发育,含海绿石。上部为紫红色、褐黑色、黄绿色页岩夹蛋青色、紫红色泥岩。由两个砂岩—页岩韵律构成。属典型滨海相至浅海相沉积。

2.景儿峪组Qbj

景儿峪组最初命名地点在河北省蓟县城北景儿峪村,分布与长龙山组基本一致,在李庄村北出露较全,厚度38m。本组岩性由碎屑岩、粘土岩过渡到碳酸盐沉积,具有海侵沉积特点,与长龙山组整合接触。其分界标志层是以其底部黄褐色或带铁锈色的中细粒铁质(含海绿石)石英砂岩。

底部为黄绿色、黄褐色中—细粒含海绿石石英砂岩。中部为紫红色、黄绿色薄层状泥岩夹钙质泥岩,水平层理发育。上部为蛋青色中—薄层泥灰岩夹薄层紫红色泥岩,泥灰岩细腻性脆,易于辨认,是本组与上覆府君山组分界的标志。

其底部中细粒长石石英砂岩具大型浪成波痕,海相特征明显,因此本组属滨海相至浅海相沉积。

第二节下古生界Pz1

本区古生界地层发育良好,与华北广大地区极为相似。主要分布于柳江向斜盆地的东西两翼。由于向斜东翼产状较西翼平缓,其出露宽度约为西翼的五倍。向斜的南北两端,由于向斜轴的翘起,也有古生界地层出露。

一、寒武系∈

(一)下寒武统∈

1

1.府君山组∈1f

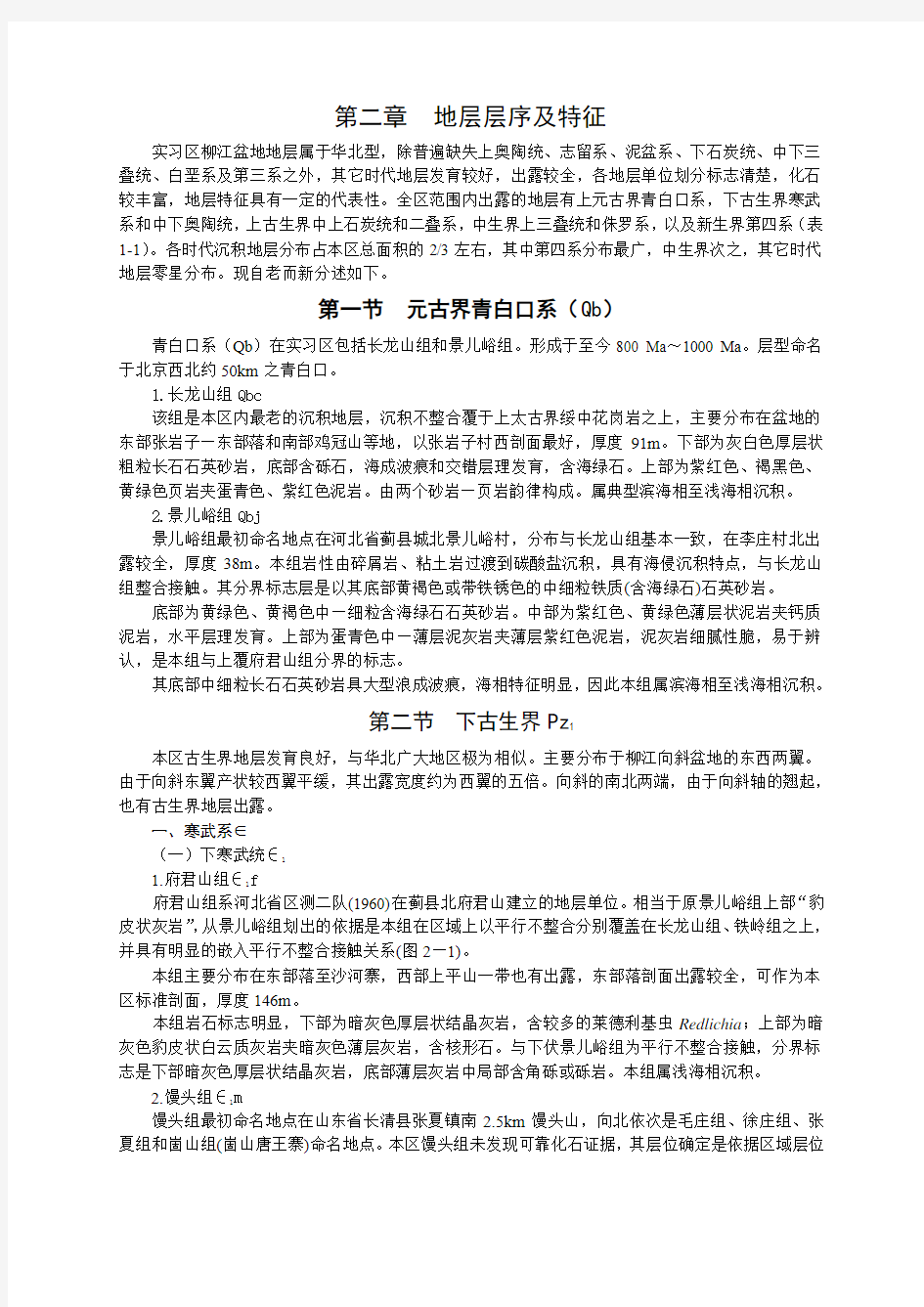

府君山组系河北省区测二队(1960)在蓟县北府君山建立的地层单位。相当于原景儿峪组上部“豹皮状灰岩”,从景儿峪组划出的依据是本组在区域上以平行不整合分别覆盖在长龙山组、铁岭组之上,并具有明显的嵌入平行不整合接触关系(图2—1)。

本组主要分布在东部落至沙河寨,西部上平山一带也有出露,东部落剖面出露较全,可作为本区标准剖面,厚度146m。

本组岩石标志明显,下部为暗灰色厚层状结晶灰岩,含较多的莱德利基虫Redlichia;上部为暗灰色豹皮状白云质灰岩夹暗灰色薄层灰岩,含核形石。与下伏景儿峪组为平行不整合接触,分界标志是下部暗灰色厚层状结晶灰岩,底部薄层灰岩中局部含角砾或砾岩。本组属浅海相沉积。

2.馒头组∈1m

馒头组最初命名地点在山东省长清县张夏镇南2.5km馒头山,向北依次是毛庄组、徐庄组、张夏组和崮山组(崮山唐王寨)命名地点。本区馒头组未发现可靠化石证据,其层位确定是依据区域层位

对比。

本组分布与府君山组一致,但由于抗风化能力弱而零星出露。东部落村北剖面较好,厚

度71m。岩性以鲜红色(俗称砖红色)泥岩为主,往上过渡为粉砂质页岩夹白云质灰岩透镜体。泥岩底部具角砾或砾岩,粉砂质页岩中含石盐假晶。与下伏府君山组呈平行不整合接触。分界标志是其底部角砾状薄层泥岩。

本组属干旱条件下滨海相或泻湖相沉积。

3.毛庄组∈1mo

毛庄组分布与馒头组基本一致,出露较好的地方是沙河寨西山,化石较丰富,可作为本区标准剖面。厚度112m。

本组岩性以紫红色粉砂岩、页岩为主,页岩中含少量白云母片。其颜色要比馒头组暗一些,俗称为猪肝色;与徐庄组相比,则又新鲜一些(徐庄组的颜色为暗紫色)。底部以出现黄绿色钙质页岩与馒头组分界,中部和上部夹两层白云质灰岩透镜体。灰岩透镜体中产辽西虫Liaoxia、幕府山虫Mufushania等。顶部为页岩夹含核形石(葛万藻Girvanella)的灰岩透镜体。

与下伏馒头组整合接触,属滨海相潮上带沉积,其中白云质灰岩为泻湖相沉积。

(二)中寒武统∈

2

1.徐庄组∈2x

徐庄组分布较毛庄组更为广泛,在向斜两翼均可见到,出露较全的地方是东翼的东部落、揣庄、

上花野和下花野等地,西翼的吴庄至秋子峪、上平山一线也有山露。厚度101m。

图2-1 凌源东五官营子府君山组与景儿峪组呈嵌入平行不整合接触关系素描图

(据1/20万山海关幅)

1—石灰岩;2—角砾状泥灰岩;3—角砾状砂质灰岩;4—灰质砾岩本组岩性以黄绿色含云母片粉砂岩、页岩及暗紫色粉砂岩夹少量鲕状灰岩透镜体或扁豆体为主。产丰富的三叶虫化石:毕雷氏虫Bailiella、辽阳虫Liaoyangaspis、原附栉虫Proasaphiscus、孙氏盾壳虫Sunaspis及腕足动物化石。与下伏毛庄组呈整合接触,其分界标志层是以其底部出现黄绿色页岩与紫色页岩互层,而毛庄组顶部则是比较单一的紫红色页岩。属浅海相沉积。

2.张夏组∈2z

张夏组受到破坏和覆盖较少,是寒武纪地层在区内分布最广的地层之一,几乎盆地周围都有分布。主要分布在东部落、288高地、揣庄、张庄、赵家峪、上平山及吴庄等地。以288高地东山脊发育较好、较全(现已卖给日本采石灰矿,烧制浅野水泥)。可作为本区标准剖面。厚度120—130m。

本组以底部厚层鲕状灰岩与下伏徐庄组整合接触。岩性明显分为三段,下部为鲕状灰岩夹黄绿色页岩;中部为叠层石灰岩及白云质灰岩和薄层鲕状灰岩互层,夹泥质条带灰岩和生物碎屑灰岩;上部为泥质条带灰岩、页岩。灰岩中含大量三叶虫化石:德氏虫Damesella、双耳虫Amphoton、叉尾虫Dorypyge、沟颊虫Solenoparia等。本组属浅海相沉积。

(三)上寒武统∈

3

1.崮山组∈3g

崮山组分布与张夏组一致,以王家峪南山牛圈至288高地出露最全。厚度102m。岩性特征十分明显,以紫色色调为主。下部紫色页岩、粉砂岩夹砾屑灰岩;中部灰色灰岩(藻灰岩、鲕状灰岩、泥质条带灰岩);上部紫色砾屑灰岩与紫色粉砂岩互层,顶部为灰色厚层藻灰岩。含三叶虫化石:蝴蝶虫Blackwelderia、蝙蝠虫Drepanura、光壳虫Liostracina、圆劳伦斯虫Cycolorenzella等。底部以紫色砾屑灰岩与下伏张夏组泥质条带灰岩整合接触,似有水下冲刷面存在。本组属滨海相至浅海相沉积。

2.长山组∈3c

长山组最初命名地点在河北开平盆地赵各庄北1km的长山沟及冶里附近的马家沟(凤山组、冶里组、马家沟组均在此命名)。由孙云铸(1924)创建,1935年正式命名。

本组分布与崮山组相似,出露最好的地方是288高地东山脊上,厚度18m。本组岩性底部以生物碎屑灰岩为主,含海绿石。向上为粉砂岩、砾屑灰岩和页岩互层,夹藻灰岩。顶部为厚层藻灰岩。产三叶虫化石:长山虫Changshania、庄氏虫Chuangia、蒿里山虫Kaolishania以及原始的腕足动物化石。与崮山组整合接触,属浅海相沉积。

3.凤山组∈3f

凤山组分布除与崮山组、长山组一致外,在实习区北侧、西侧均有出露。288 高地东侧出露较好,厚度92m。

本组岩性下部为薄层泥质条带灰岩,往上为生物碎屑灰岩、钙质页岩、鲕状灰岩互层。底部以青灰色砾屑灰岩直接与长山组岩层接触,长山组顶部的紫色粉砂岩紧伏于其下。含三叶虫化石:褶盾虫Ptychaspis、济南虫Tsinania canens、方头虫Quadraticephalus、杂索克氏虫Mictosaukis。与下伏长山组整合接触,属浅海相沉积。

二、奥陶系O

(一)下奥陶统O1

1.冶里组O1y

冶里组分布与凤山组一致,分布在288高地至小王山及石门寨北亮甲山。288高地可作为本区标准剖面,厚度125m。

本组岩性下部为质纯的泥晶灰岩夹砾屑灰岩及虫孔灰岩,在地形上常形成陡砬子;上部为灰色砾屑灰岩夹黄绿色页岩,与下伏地层整合接触,以灰色薄层砾屑灰岩与凤山组分界。灰岩中产三叶虫化石:小栉虫Asaphellus、田师府虫Tienshihfuia;页岩中产无羽笔石Callograptus以及古介形虫,还有正形贝0rthis和腹足类化石:蛇卷螺Ophileta。本组属浅海相较深水环境沉积。

2.亮甲山组O1l

亮甲山组最初命名地点在本区石门寨北亮甲山。由刘季辰、叶良辅(1919)创建。主要分布在亮甲山、小王山、潮水峪等地。亮甲山可作为本区标准剖面,厚度118m。

本组以中、厚层豹皮状灰岩为主,下部夹少量砾屑灰岩和钙质页岩。是本区烧制石灰、水泥的主要原料。上部有少量白云质灰岩及含隧石结核、隧石条带灰岩。产丰富的头足动物化石:满洲角石Manchuroceras、房角石Camerocoras。腹足动物化石:蛇卷螺Ophileta以及海绵动物化石:古杯海绵Archaeoscyphia等。与冶里组整合接触。其分界标志层是亮甲山组底部出现的中厚层豹皮状灰岩。属浅海相沉积。

(二)中奥陶统O2

1.马家沟组O2m

马家沟组分布同亮甲山组,以亮甲山及北部茶庄北山发育较好、厚度在亮甲山剖面为101m。

本组岩性主要为暗灰色白云质灰岩夹部分白云岩、含燧石结核豹皮状白云质灰岩。底部以具微层理、含角砾、燧石结核黄灰色白云质灰岩与亮甲山组分界。白云岩具“刀砍纹”,有的具砾屑、燧石条带,顶部为含泥质灰岩、风化后呈黄色,俗称黄皮子灰岩,在华北其它地区多存在此层,标志明显。产头足动物化石:阿门角石Armenoceras、链角石Ormoceras、灰角石Stereoplasmoceras、多泡角石Polydesmia。腹足动物化石:马氏螺Maclurites。三叶虫:古等称虫Eoisotelus。与亮甲山组整合接触。属浅海相较深水环境沉积。晚期海退、水浅。

华北地区在奥陶纪晚期普遍上升为陆地,直到中石炭世才下降接受沉积,因而缺失了上奥陶统、志留系、泥盆系和下石炭统等地层。

第三节上古生界Pz2

一、石炭系C

(一)中石炭统C2

本溪组C2b

本溪组最初命名地点在辽宁省本溪市西6km的新洞沟与蚂蚁沟村之间的牛毛岭。赵亚曾(1926)创建。本区东翼区半壁店191高地、小王山一带发育较好。小王山剖面可作为本区标准剖面,厚度为82m。石门寨西门至瓦家山剖面厚度为70.7m。

本组岩性下部为陆相铁质砂岩或褐铁矿(山西式铁矿)、粘土岩(G层耐火粘土),平行不整合于马家沟组之上;上部为细砂岩、粉砂岩再到湖泊、沼泽相粘土岩,夹3—5层海相泥灰岩透镜体,含F层耐火粘土。

陆相粉砂岩中含植物化石:鳞木Lepidodendron、科达Cordaites、芦木Calamites、轮叶Annularia、脉羊齿Neuropteris。石灰岩中含蜒类:小纺锤蜓Fusulinella;腕足动物:马丁贝Martinia、帅尔文贝Schellwienella;双壳类:古尼罗蛤Paleoneilo、小花蛤Astarlella、燕海扇Aviculopecten等。本组属海陆交互相沉积。

(二)上石炭统C3

太原组C3t

太原组最初命名地点在山西省太原西山月门沟,由翁文灏、葛利浦(Grabau)1907年创建。经与本区傅水寨老柳江云山砂岩对比,统称太原组。本区在半壁店、小王山一带发育较好,厚度在小王山剖面为51m。石门寨西门至瓦家山剖面为48m。

本组有两个沉积韵律。下韵律底部青灰色含铁质中细粒长石岩屑杂砂岩,风化后成黄褐色,具大型球状风化。向上过渡为青灰色页岩夹D层粘土或泥质灰岩透镜体。上韵律底部薄层细粒岩屑杂砂岩,具小型球状风化。往上为青灰色细粒砂岩夹泥灰岩透镜体及少量煤线。

本组产大量植物化石:脉羊齿Neuropteris、栉羊齿Pecopteris、楔叶Sphenophyllum、鳞木Lepidoderdron。动物化石腕足类:网格长身贝Dictyoclostus、戟贝Choneter。双壳类:古尼罗蛤Paleoneilo、裂齿蛤Schizodus。

本组与下伏本溪组整合接触。分界标志明显,标志层是底部的具大型球状风化青灰色含铁质中细粒长石岩屑杂砂岩,风化后具小孔,分布稳定,过去称云山砂岩,在辽宁太子河区则称黄旗砂岩或小孔砂岩。属海陆交互相沉积。

二、二叠系P

(一)下二叠统P1

1.山西组P1s

山西组最初命名地点在山西省中部太原一带,1907年由维利斯(B.willis)、布拉克维尔德(E.B1ackwelder)创建。与本区柳江组对比后,统称山西组。主要分布在石门寨西门、小王山、黑山窑等地。以石门寨西门至瓦家山剖面最好,是本区重要的含煤、粘土矿层位。厚度61.8m。

山西组岩性由灰色、灰黑色中细粒长石岩屑杂砂岩、粉砂岩、炭质页岩及粘土岩构成两个沉积韵律。韵律底部含长石多、含砾,单层厚度大,顶部为粘土矿或煤层(可采煤层),上韵律顶部为B 层粘土层位。与下伏太原组整合接触。其分层标志是其底部灰色、灰白色长石岩屑杂砂岩,但在横向上有时变为含砾中粗粒、或中细粒长石岩屑杂砂岩,颜色由灰白色变为黄灰色,但层位稳定。

本组含植物化石种属较多,如轮叶Annularia、楔叶Sphenophyllum、栉羊齿Pecopteris、芦木Calamites、带羊齿Taeniopteris。

本组属大陆近海沼泽相沉积。

2.下石盒子组P1x

石盒子组最初命名地点在山西省太原市东5km石盒子沟,太原市西25km石千峰为石千峰组建组地点,由那琳(E.Norin,1922)创建。本区下石盒子组在黑山窑、石门寨西门、石岭等地较为发育,厚度115m。

本组岩性主要为灰色中粒长石岩屑杂砂岩、细粒岩屑杂砂岩、泥质粉砂岩、粘土质粉砂岩构成三个沉积韵律。第一韵律顶部为灰绿色含云母泥质粉砂岩,第二、三韵律顶部分别是A2和A1层粘土,颜色为紫色、紫灰色。

粉砂岩中产植物化石:带科达Cordaites pricipalis、中芦木Mesocalamites、多脉带羊齿Taeniopteris multinervis。

本组与山西组分界清楚:山西组顶部为B层粘土矿;下石盒子组底部为黄褐色含砾粗粒岩屑长石杂砂岩(岩貌特殊、俗称小豆砂岩),与山西组整合接触,属河流相、湖泊沼泽相沉积。

(二)上二叠统P2

1.上石盒子组P2s

上石盒子组出露局限性较大。以盆地东翼石门寨西门欢喜岭至瓦家山一带较好,厚度72m。本组岩性为灰白色中厚层状含砾粗粒长石砂岩夹紫色细粒砂岩及粉砂岩。由1—2个沉积韵律构成。第一韵律底部是在A1层铝土矿之上(另一个韵律的开始)的灰白色中、厚层状含砾粗粒长石砂岩,具大型斜层理,与下石盒子组整合接触。此层厚度大,分布稳定,称南山砂岩。本组属河流相沉积。

2.石千峰组P2sh

本组是本区古生界最高层位,因上覆地层覆盖,出露十分局限,仅在黑山窑、欢喜岭一带出露较好,厚度150m。

本组是一套河流相紫色岩石,底部为含砾砂岩和砾岩(胶结松散,风化后砾石脱落布满山坡),往上为细粒砂岩、粉砂岩及部分黄绿色泥岩。与下伏上石盒子组整合接触,分界标志是上石盒子组顶部为黄白色含砾岩屑长石砂岩,其上为石千峰组紫色含砾岩屑杂砂岩(结构松散)。

粉砂岩中产栉羊齿Pecopteris、轮叶Annularia、楔叶Sphenophyllum、丁氏蕨Tingia及腹足动物化石,多代表干旱条件下的陆相沉积,但在黄绿色页岩中曾发现海生动物化石:舌形贝Lingula,说明晚二叠世晚期本区曾一度海侵,气候转为温暖、潮湿。

第四节中生界Mz

一、三叠系T

本区只发育上三叠统黑山窑组地层。

黑山窑组T3h

层型剖面位于本区西南部的黑山窑后村西侧,岩性以灰白色中、粗粒长石石英杂砂岩、黑色炭质页岩、粉砂岩及煤线为特征。其中含有大量的植物和少量昆虫及双壳类等化石,属湖泊相沉积环境,其中发育有湖相三角洲和湖泊滨岸沼泽,厚度为161.8m,角度不整合于石千峰组之上。以本组底部的底砾岩同石千峰组分界,上、下岩层产状差别很大。与上覆地层北票组为不整合接触,虽然二者产状差别不大,但界线十分清楚,北票组底部以砾岩与本组分界。

本组常见的植物化石有:卡勒莱新芦木(Neoclamites carrerei)、西伯利亚似银杏(cf.Ginkgoites sibiricus)及付兰林舌叶(cf.Glossophyllum florini)等。

二、侏罗系J

(一)下侏罗统(J1)

北票组J1b

可与杨志坚(1950)命名的华北地区下花园组(J1x)对比,为侏罗系底部地层,层序完整,分布较广泛,黑山窑后村至大岭一带可作为北票组之标准剖面,分上、下两段。下段以砾岩及含砾粗砂岩为主,夹少量粉砂岩和页岩,厚278m。上段由黄色大砾岩、含砾粗砂岩、粉砂岩、黑色炭质页岩组成,含煤线,厚215m,底部大砾岩与下段分界明显。根据岩性和

生物化石特征分析,本组属于冲积扇、湖泊、河流及沼泽相沉积。

北票组含有丰富的植物化石,其次是双壳类和昆虫类等。常见的有:长叶松形叶(Pityophyllum longifolium)、华丽似刺葵(Phoenicopsis speciosa)及纤细拜拉银杏(Baiera gracilis)等。

(二)中侏罗统(J2)

蓝旗组J2l

蓝旗组经层位对比相当于髫髻山组(叶良辅,1920),1965年由凌源幅(1/20万)延入本区使用。

本组以一套火山岩系分布在盆地中部老君顶至大洼山一线(柳江盆地的核部)。在上庄坨、傍水崖一带出露较好。厚度在1000m以上。与北票组等老地层呈角度不整合接触。

根据岩性组合及喷发旋回,分为下、中、上三部分。下部为偏酸性的安山质火山角砾岩及集块岩、流纹质集块岩夹凝灰岩及火山熔岩,厚度在300m以上。中部以中性火山熔岩为主,灰绿色安山质、角闪安山质、粗安质火山熔岩夹集块岩、火山角砾岩。厚度400m左右。上部为中基性火山熔岩(黑绿色、紫红色、青灰色碱性玄武岩、玄武安山质、辉石安山质火山熔岩)和熔结集块岩、集块岩互层,夹少量火山角砾岩及凝灰岩。厚度在600m以上。

(三)上侏罗统(J3)

孙家梁组J3s

孙家梁组最初命名地点在辽宁省北票北面的孙家梁,由赵宗溥(1959)创建。本组分布局限于实习区东南隅蟠桃峪一带,未见与其它地层的直接接触关系。从区域资料上看,本组与蓝旗组呈角度不整合接触,厚度在350m以上,是一套灰色酸性、中碱性火山熔岩和火山碎屑岩,包括流纹质、粗面质和粗安质火山熔岩、凝灰岩、火山角砾岩与集块岩。

第五节新生界Kz

石门寨地区新生界仅有第四系零量分布,且主要为河流阶地松散堆积物,没有胶结成岩,主要为河流冲积、洪积物,其次为坡积物、残积物。见有少量洞穴堆积,分布在黄土营、山羊寨、李庄、茶庄等地石灰岩溶洞中,为砂砾、粘土堆积物,已开始固结变硬。根据洞穴中脊椎动物化石:狼、熊、鹿、野猪等,鉴定其形成时代为第四纪中更新世。

山海关、秦皇岛及北戴河海滨区以海岸沉积物及三角洲沉积物为主,部分地区可见风成沙丘和沙地堆积(图2—2)。

石门寨地区地层与华北地区地层对比见图2—3。

图2—2 秦皇岛至北戴河海滨区域地质图

图2—3 中国华北地台区与实习区地层对比表

第二章 岩石物理性质与岩体结构

-- 第二章岩石物理性质与岩体结构 岩石是组成地壳的自然物体,是经过地质作用而形成的矿物集合体,在陆地和海洋广泛分布。 岩石按成因有三大类型:岩浆岩、沉积岩、变质岩。 岩石的种类不同,其物理力学性质差异较大,加之不同时期、不同强度的构造作用,也就决定岩石力学问题复杂多变。 本章主要介绍: 岩石的基本物理性质、岩体结构特点及工程分类。 --

-- -- 一、岩石物理性质指标 用来描述岩石地某种物理性质地某种数值就是岩石物理性质指标。 1、 容重 岩石单位体积(包括岩石孔隙体积)的重力,称为岩石的容重。 表达式:V W =γ γ?—容重(K N/m3) W —岩石的重力(KN ) V —岩石的体积(m 3)

-- -- 根据岩石的含水程度不同,岩石容重可分为干容重、湿容重、饱和容重。 干容重 湿容重 饱和容重 d γ γ m γ 0 天然含水量θ → n(孔隙度) 多数岩石 γ 在2.6-2.8KN/m 3之间。 书中P5 表1 列出部分岩石的容重。

-- -- 2、 密度 岩石单位体积(包括孔隙体积)的质量, 表达式:V M =ρ ρ?—密度(Kg/m 3) M — 岩石质量(Kg ) V — 岩石体积(m 3) 容重与密度关系:ργ?=8.9

-- -- 3、 比 重 岩石干的重力除以岩石实体体积(不包括孔隙),再与4℃时水的容重的比值。 表达式: w s s s V W G γ= Gs —岩石比重(无量纲),W s —绝对干燥时的岩石重力(K N) V s —岩石实体体积(m3)=V-孔隙体积 w γ—水容重,4℃时等于10KN /m 3 岩石的比重取决于组成岩石的矿物比重,大部分岩石的比重介于2.5—2.8之间。

岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征与类型,简述三大岩石的相互转化过程。

题目:试述岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征与类型,简述三大岩石的相互转化过程。 一、岩浆岩:或称火成岩,是由岩浆凝结形成的岩石。 1、岩浆岩的主要特征:岩浆岩中有一些自己特有的结构和构造特征 ○1、气孔状构造:在温度、压力骤然降低的条件下形成的,造成溶解在岩浆中的挥发份以气体形式大量逸出,形成气孔状构造。当气孔十分发育时,岩石会变得很轻,甚至可以漂在水面,形成浮岩。 ○2、杏仁状构造:上述气孔形成的空洞被后来的物质充填,就形成了杏仁状构造。 ○3、流纹构造、绳状构造:岩浆喷出到地表,熔岩在流动的过程中其表面常留下流动的痕迹,有时好像几股绳子拧在一起。 ○4、枕状构造:岩浆在水下喷发,熔岩在水的作用下会形成很多椭球体。 上述这些特殊的构造只存在于岩浆岩中。还有块状构造和斑状构造。除了构造以外还有因为矿物的结晶程度、集合体形状与组合方式的不同可以有不同的结构,如玻璃质结构、隐晶质结构、显晶质结构。 2、岩浆岩的主要类型:岩浆岩依据矿物组成的差别,可以分为以下四类 ○1超基性岩类:二氧化硅含量小于45%,多铁、镁而少钾、钠,基本上由暗色矿物组成,主要是橄榄石、辉石,二者含量可以超过70%。其次为角闪石和黑云母;不含石英,长石也很少。这类岩石最常见侵入岩是橄榄岩类,喷出岩是苦橄岩类。 ○2基性岩类:化学成分的特征是SiO2为45-53%,Al2O3可达15%,CaO可达10%;而铁镁含量约各占6%左右。岩石颜色比超基性岩浅,比重也稍小,一般在3左右。侵入岩很致密,喷出岩常具有气孔状和杏仁状构造。。在矿物成分上,铁镁矿物约占40%,而且以辉石为主,其次是橄榄石、角闪石和黑云母。基性岩和超基性岩的另一个区别是出现了大量斜长石。这类岩石的

变质岩

变质岩石学 第一章变质岩概论 §1 变质作用概述 一、变质作用的概念 在地壳形成和发展过程中(包括地壳和上地幔的相互作用),由于地质环境、物理化学条件发生了变化,促使早先形成的固态岩石发生矿物成分及结构构造的变化,有时伴有化学成分的改变,在特殊条件下,可以产生重熔(溶),形成部分流体相(“岩浆”)的各种作用的总和称为变质作用。所形成的新岩石称为变质岩。变质作用的涵义: ?1.是与地壳形成发展密切相关的一种内动力地质作用。 ?2.地壳已存岩石在基本保持固态条件下的转变过程。 ?3.在特殊条件下,还可以产生重熔(溶),形成部分流体相(岩浆)。 ?4变质作用是一个动态过程。 二变质作用的控制因素 ?原岩地质条件物理化学环境 ?(一)温度 ?1.变化范围:200~800℃,最高达1000℃以上。 ?2.主要作用:可导致重结晶、变质反应、重熔;增加流体活性;改变岩石变形性质等。是变质作用的主导因素。 ?(二)压力(负荷压力、流体压力) ?1.有利于形成分子体积较小、比重大的新矿物。镁橄榄石+钙长石→石榴石(体积小、比重大) ?2.压力增大,变质反应温度增高。 ?(三)应力(侧向挤压力) ?1. 使岩层、岩石、矿物遭到破坏、变形,形成特殊的变质结构构造。如碎斑结构、碎裂构造。 ?2.影响矿物的重结晶和定向排列,甚至使矿物晶体的内部构造发生形变,如石英波状消光,片状矿物产生扭折。 ?3.对区域变质岩片理的形成起着重要作用。 ?4.促进岩石中粒间流体化学活动性的增加,加速变质反应和重结晶的速度。特别在低温变质条件下,影响尤为明显,如基性火山岩低温变质形成绿片岩时,应力作用强,片理化程度高,变质结晶好,形成典型的绿片岩;应力作用低,则反之。 ?(四)有化学活动性的流体 ?1.起催化剂的作用:SiO2+MgO →Mg2[SiO4](镁橄榄石) ?干燥的条件下,温度1000℃,4天形成26%的镁橄榄石;有水参与情况下,450℃,几分钟,反应就全部完成。 ?2.直接参与变质反应,控制反应方向 绢云母+绿泥石?黑云母+ H2O (脱水反应向右进行,水化反应向左进行) ?3.起媒介载体作用,导致交代作用发生 ?4.降低岩石的熔点。长英质岩: 无水950℃, 含水640℃。 ?5.有利于变质矿床的形成

一、东营凹陷地层及层序地层特征

东营凹陷底层及层序地层特征 东营凹陷位于渤海湾盆地东部,属于济阳凹陷中的一个次级构造单元。凹陷内古今系地层沉积厚度超过五千米,主要由湖泊成因的砂岩和泥岩组成。东营凹陷古近系由深到浅依次发育孔店组(Ek)、沙河街组(Es)、东营组(Ed);新近系由深到浅依次发育馆陶组(Ng)和明化镇组(Nm);第四系发育有平原组(Qp)。 一、古近系 东营凹陷在古近纪构造演化中发育了5个较大的区域性不整合面或局部不整合面,在地震剖面上相当于地震标准层TR(前古近系基底与古近系孔店组之间的不整合面)、T7(沙河街组四段与孔店组之间的不整合面)、T6′(沙河街组四段与三段之间的不整合面)、T2′(沙河街组二段上亚段与下亚段之间的不整合面)、T1(古近系与新近系之间的不整合面)(图1),由此将东营凹陷古近系分为4个二级层序,分别对应于孔店组、沙河街组四段、沙河街组三段-沙河街组二段下亚段、沙河街组二段上亚段-东营组。 (一)孔店组(Ek) 孔店组呈角度不整合主要覆盖在中生界之上地层年龄65Ma,其中凹陷西部的临商地区孔店组之下是下白垩统,凹陷北部是上侏罗统和下白垩统,凹陷中部以及与东营凹陷的过渡地区,孔店组主要覆盖在古生界之上,局部地区在太古界之上。处于盆地初始缓慢沉降时期,扇三角洲、湖底扇等沉积相均有发育,凹陷中央发育烃源岩和大套膏盐岩; 形成于早期初始裂陷构造演化阶段,处于湖泊、河流冲积扇沉积环境。 其中,孔店组二段以砾岩、泥岩互层分布为主,发育湖相暗色泥岩沉积,夹杂轴页岩和碳质泥岩,目前认为孔店组地层主要分布在东营凹陷的深层,;孔店组一段砂岩和碳质泥岩广泛分布。 孔店组层序在东营凹陷分布范围较广,在地震剖面上较易识别初次湖泛面与最大湖泛面,这两个面将孔店层序划分为地震反射特征明显不同的三个体系域:低位体系域、水进体系域和高位体系域。 (二)沙河街组(Es) 沙河街组又进一步细分为沙一段、沙二段、沙三段和沙四段。 其中,沙四段主要分布膏岩、泥岩和少量白云岩,地质年龄50.5Ma。处于晚期初始断陷构造演化阶段。主要形成于滨浅湖、咸水湖、辫状河三角洲冲积扇、扇三角洲及半深湖等沉积环境; 沙三段主要由深色泥岩组成,同时含有砂岩和页岩,砂岩透镜体发育。地质年龄42Ma。处于断陷伸展期构造演化阶段。主要形成于湖底扇、扇三角洲、三角洲等沉积环境。沙三段是东营凹陷第三盆主要断陷期,也是湖盆最大扩张期。 沙二段主要由砂岩、砾岩、碳质泥岩组成。处于构造演化的断陷伸展期于断陷收敛期的过渡阶段。主要形成于扇三角洲、湖泊相沉积环境; 沙一段主要分布砂岩、泥岩和生物灰岩,地质年龄36Ma。处于断陷收敛期构造演化阶段。主要形成于浅-半深湖体系、碳酸盐岩沉积以及三角洲和辫状河流环境; (三)东营组(Ed) 在东营组沉积末期,东营凹陷处于整体上升剥蚀过程东营组沉积末期至馆陶组沉积前具有8-10Ma。沉积间断期间东营组遭受明显剥蚀,一般剥蚀厚度为400米以上。地层年龄为32.8Ma,处于断陷收敛构造演化阶段。主要形成于浅水湖泊及辫状河三角洲沉积环境。 岩性为紫红、棕红色及灰、灰绿色泥岩与砂岩互层,局部夹炭质泥岩、油页岩及灰岩。一般厚600—800米,最厚1000—1500米。 二、新近系 东营凹陷之新近系由深到浅发育有馆陶组和明化镇组。 (一)馆陶组 馆陶组为河流相沉积,其短期基准面旋回界面主要是由河道下切冲刷面构成,每个完整的 河流沉积相序组合均可构成一个短期基准面旋回。单个短期基准面旋回的地层厚度较小, 旋回界面只能在岩心、露头和测井曲线上识别。东营凹陷馆陶组短期基准面旋回可划分为

层序地层学综合复习题

《层序地层学》综合复习资料一、名词解释 (1)低水位体系域P50-2 (2)下切谷 (3)T-R层序 (4)新增可容空间 (5)进积式准层序组:(6)密集段 (7)高水位体系域 (8)整合 (9)I型层序 (10)层序地层学 (11)准层序 (12)敞流湖盆(13)可容空间(14)不整合 (15)层序 (16)Ⅱ型层序(17)陆架边缘体系域(18)绝对海平面(19)湖侵体系域(20)体系域 (21)海浸-海退旋回(22)海泛面 (23)基准面 (24)凝聚(缩)层 二、填空题 1.层序地层学中主要有四个控制变量,它们控制了地层单元的几何形态、沉积作用和岩性, 它们是:,,,。 2.当海平面相对上升并且低速物源供应时,形成海侵体系域。海侵体系域底界 为,顶界为,其准层序组多 为。 3.层序是所组成,其顶、底界 为。 4.I型层序边界是在海平面期间形成,在地震剖面上可见明显的反 射结构;具有等地表暴露标志。 5.海平面的相对上升或下降控制了新增可容空间的变化,海平面相对上升, 可容空 间,相反可容空间。 6.全球性海平面变化的控制因素有;;; 等。

7.低水位体系域的下界为,上界为下一个。低水位体系域 则由一个或多个准层序组构成。 8.在典型的向上变粗准层序中,由下而上,岩层组变厚,砂岩颗粒变,砂 岩、泥岩比例;在向上变细的准层序中,由下而上,岩层组变薄,砂岩颗 粒变,砂岩、泥岩比例。 9.根据沉积速率与新增空间速率之比,可将准层序组中的准层序叠加模式分为、 和三种类型。准层序组的形成条件为沉积速率小于可容空 间。 10.依据粒度变化,准层序的类型有及;在典型的中, 岩层组变厚,砂岩颗粒变粗,砂岩、泥岩比例向上增加。 11.陆架坡折边缘型盆地发育一个理想的型层序,具有、和 体系域。 12.低水位体系域发育, 和。 13.层序地层学发展简史可以划分为,, 等3个阶段。 14.地震地层学应用反射波的终止或消失现象划分层序。反映层序底界的反射终止现象有 和;反映层序顶界的反射终止现象有、。 15.高水位体系域的下界为,上界为下一个层序的边界。早期的高水位体系 域通常由一个准层序组所组成,晚期的高水位体系域则由一个或多个 准层序组构成。 16.基准面是一个抽象的动态平衡面,在此面以上沉积物,在此面以 下;在该面附近沉积物。海洋环境的基准面就 是,陆相湖盆中的沉积基准面大致相当于。 17.湖侵体系域的底界为,顶界为。湖侵体系域通常由一个或多个 准层序组构成。 18.I型层序由体系域、体系域和体系域所组成;其下伏边界 为及其对应的整合,即层序边界。 19.根据盆地的几何形态可以将盆地划分出两种类 型: , 。

岩浆岩,变质岩,沉积岩的概念及特点

岩石是一种或多种矿物的集合体,它是构成地壳的基本部分。按其成因分为三大类,即岩浆岩、沉积岩和变质岩。 岩浆岩:是由地壳内部上升的岩浆侵入地壳或喷出地表冷凝而成的,又称火成岩。岩浆主要来源于地幔上部的软流层,那里温度高达1300℃,压力约数千个大气压,使岩浆具有极大的活动性和能量,按其活动又分为喷出岩和侵入岩。未达到地表的岩浆冷凝而成的岩石叫侵入岩。深成侵入岩颗粒较粗。浅成侵入岩颗粒细小或大小不均。喷出岩是在岩浆喷出地表的条件下形成,温度低,冷却快,常成玻璃质、半晶质或隐晶质结构,具有气孔、流纹等构造等。岩浆岩常见的如在地壳中分布很广的中粗粒结构的侵入岩——花岗岩, 气孔构造发育,黑色致密的玄武岩,流纹构造显著的酸性喷出岩——流纹岩等。 沉积岩:是地面即成岩石在外力作用下,经过风化、搬运、沉积固结等沉积而成, 其主要特征是:①层理构造显著;②沉积岩中常含古代生物遗迹,经石化作用即成化石;③有的具有干裂、孔隙、结核等。常见的沉积岩有:直径大于3 毫米的砾和磨圆的卵石及被其它物质胶结而形成的砾岩,由2 毫米到毫米直径的砂粒胶结而成的砂岩,由颗粒细小的粘土矿物组成的页岩,由方解石为其主要成分,硬度不大的石灰岩等。 变质岩:是岩浆岩或沉积岩在变质作用下形成的一类新岩石。和前两类岩石主要区别是变质岩属重结晶的岩石,颗粒较粗,不含玻璃质和有机质的残体。 其主要特征是:①有的具有片理(片状)构造如片岩;②有的呈片麻构造(未形成片状),岩石断面上看到各种矿物成带状或条状等,如花岗片麻岩;③有的呈板状构造,颗粒极小,肉眼难辨,如板岩。常见的变质岩如由方解石或白云石重新经过结晶而成的大理岩,由页岩和粘土经过变质而形 成原解理状的板岩,由片状、柱状岩石组成的片岩,多由沉积岩和岩浆岩变 质而成的片麻岩,由砂岩变质而成的石英岩等。

地层层序及特征

第二章地层层序及特征 实习区柳江盆地地层属于华北型,除普遍缺失上奥陶统、志留系、泥盆系、下石炭统、中下三叠统、白垩系及第三系之外,其它时代地层发育较好,出露较全,各地层单位划分标志清楚,化石较丰富,地层特征具有一定的代表性。全区范围内出露的地层有上元古界青白口系,下古生界寒武系和中下奥陶统,上古生界中上石炭统和二叠系,中生界上三叠统和侏罗系,以及新生界第四系(表1-1)。各时代沉积地层分布占本区总面积的2/3左右,其中第四系分布最广,中生界次之,其它时代地层零星分布。现自老而新分述如下。 第一节元古界青白口系(Qb) 青白口系(Qb)在实习区包括长龙山组和景儿峪组。形成于至今800 Ma~1000 Ma。层型命名于北京西北约50km之青白口。 1.长龙山组Qbc 该组是本区内最老的沉积地层,沉积不整合覆于上太古界绥中花岗岩之上,主要分布在盆地的东部张岩子—东部落和南部鸡冠山等地,以张岩子村西剖面最好,厚度91m。下部为灰白色厚层状粗粒长石石英砂岩,底部含砾石,海成波痕和交错层理发育,含海绿石。上部为紫红色、褐黑色、黄绿色页岩夹蛋青色、紫红色泥岩。由两个砂岩—页岩韵律构成。属典型滨海相至浅海相沉积。 2.景儿峪组Qbj 景儿峪组最初命名地点在河北省蓟县城北景儿峪村,分布与长龙山组基本一致,在李庄村北出露较全,厚度38m。本组岩性由碎屑岩、粘土岩过渡到碳酸盐沉积,具有海侵沉积特点,与长龙山组整合接触。其分界标志层是以其底部黄褐色或带铁锈色的中细粒铁质(含海绿石)石英砂岩。 底部为黄绿色、黄褐色中—细粒含海绿石石英砂岩。中部为紫红色、黄绿色薄层状泥岩夹钙质泥岩,水平层理发育。上部为蛋青色中—薄层泥灰岩夹薄层紫红色泥岩,泥灰岩细腻性脆,易于辨认,是本组与上覆府君山组分界的标志。 其底部中细粒长石石英砂岩具大型浪成波痕,海相特征明显,因此本组属滨海相至浅海相沉积。 第二节下古生界Pz1 本区古生界地层发育良好,与华北广大地区极为相似。主要分布于柳江向斜盆地的东西两翼。由于向斜东翼产状较西翼平缓,其出露宽度约为西翼的五倍。向斜的南北两端,由于向斜轴的翘起,也有古生界地层出露。 一、寒武系∈ (一)下寒武统∈1 1.府君山组∈1f 府君山组系河北省区测二队(1960)在蓟县北府君山建立的地层单位。相当于原景儿峪组上部“豹皮状灰岩”,从景儿峪组划出的依据是本组在区域上以平行不整合分别覆盖在长龙山组、铁岭组之上,并具有明显的嵌入平行不整合接触关系(图2—1)。 本组主要分布在东部落至沙河寨,西部上平山一带也有出露,东部落剖面出露较全,可作为本区标准剖面,厚度146m。 本组岩石标志明显,下部为暗灰色厚层状结晶灰岩,含较多的莱德利基虫Redlichia;上部为暗灰色豹皮状白云质灰岩夹暗灰色薄层灰岩,含核形石。与下伏景儿峪组为平行不整合接触,分界标志是下部暗灰色厚层状结晶灰岩,底部薄层灰岩中局部含角砾或砾岩。本组属浅海相沉积。 2.馒头组∈1m 馒头组最初命名地点在山东省长清县张夏镇南2.5km馒头山,向北依次是毛庄组、徐庄组、张夏组和崮山组(崮山唐王寨)命名地点。本区馒头组未发现可靠化石证据,其层位确定是依据区域层位

2017年春季学期石油华东《层序地层学》综合复习资料

《层序地层学》综合复习资料 一、名词解释 1.准层序2.准层序组3.不整合4.体系域5.深切谷6.缓慢沉积段7.沉积体系8.T-R旋回9.相对海平面10.海泛面11.成因层序12.缓慢沉积段13.闭流湖盆14.敞流湖盆 二、论述题 1.层序地层学的发展经历了哪几个阶段?每个阶段取得了哪些重要认识? 2.在层学地层学研究中,层序边界的识别标志主要有哪些? 3.比较I型层序和II型层序在层序边界、体系域组成以及形成机理等方面的异同。 4.陆相盆地与被动大陆边缘型盆地相比有哪些差异?这决定了陆相湖盆层序地层学研究应有什么特点? 5.全球海平面变化主要受哪些因素控制? 6.Galloway建立的成因层序地层学模式与Vail等人建立的层序地层学模式相对比有什么特点? 7. 层序地层学的研究内容主要有哪几方面?它们使用的资料和分析项目各包括那些?8.陆相断陷湖盆中层序边界的形成机理主要有哪几种? 9.湖相密集段有哪些特点?如何识别?研究其有何意义?

参考答案 一、名词解释 1.准层序:(parasequence)它是由湖(海)泛面或与之相对应的界面为边界、由成因上有联系的层或层组构成的相对整合序列。 2.准层序组:是指由成因相关的一套准层序构成的,具有特征堆砌样式的一种地层序列。3.不整合:是指岩石地层之间接触上的构造关系,沉积上缺少连续性,并与间断、风化特别是侵蚀阶段相对应。 4.体系域:是指一系列同期沉积体系的集合体。 5.深切谷:是指因海平面下降、河流向盆地扩展并侵蚀下伏地层的深切河流体系及其充填物。 6.缓慢沉积段:代表可容纳空间达到极大值时的沉积。由薄的半远海或远海沉积相组成,是沉积物聚集速度很慢,经历时间很长,代表在陆架上的陆源沉积物饥饿的沉积。 7.沉积体系:一串现在仍积极作用的(现在的)或推测的(古代的)沉积作用和沉积环境(三角洲、河流等)从成因上联系到一起的岩相组合。 8.T-R旋回:从一个海水加深事件到另一个具同等规模的加深事件开始之间的一段时间内沉积下来的岩层。 9.相对海平面:指海平面相对一个处于或者靠近海底的面(例如基岩)的位置,由全球海平面和局部沉降这两个因素决定。 10. 海泛面:是一个新老地层的分界面,穿过这个界面会有证据表明水深的突然增加。11.成因层序:Galloway所划分的层序称为成因层序,它是建立在Frazier的沉积幕式概念基础上。 12.缓慢沉积段:代表可容纳空间达到极大值时的沉积。由薄的半远海或远海沉积相组成,是沉积物聚集速度很慢,经历时间很长,代表在陆架上的陆源沉积物饥饿的沉积。 13.闭流湖盆:是注入湖盆的水量小于蒸发量和地下渗流量之和,湖平面的位置低于盆地最低溢出口的高程。 14. 敞流湖盆:是注入湖盆的水量大于蒸发量和地下渗流量之和,湖平面的位置维持在与湖盆的最低溢出口相同的高程上,多余的水则通过泄水通道流出湖盆。 二、论述题 1.层序地层学的发展经历了哪几个阶段?每个阶段取得了哪些重要认识? 答:概念萌芽阶段(1949-1977)——层序概念建立阶段 Sloss、Krumbein和Dapples(1948)同时提出的地层层序概念标志为当今层序地层学的发展提供了概念基础。 孕育阶段(1977-1988)——地震地层学形成和发展阶段 P.R.V ail(1977)等人编著的《地震地层学》为标志产生了一次重大的飞跃。 理论系统化阶段(1988年-现至)——层序地层学综合发展阶段 以P.R.Vail(1988)等人编著的《海平面变化综合分析》以及Sangree,Wagoner和Mitchum 等人的层序地层学文献的发表为标志。给沉积学和地层学研究带来了革命性的飞跃。

变质岩

变质岩 1.变质作用的因素主要是温度、压力和原岩的化学成分。() 2.变质岩的成分完全取决于原岩的成分。() 3.变质岩中可以保留变质原岩的结构和构造。() 4.在变质作用过程中,岩石的矿物成分发生变化都是交代作用引起的。() 5.在变质作用过程中,岩石的组分发生迁移主要是通过溶液来实现的。() 6.岩石在定向压力的作用下都会产生塑性变形。() 7.岩石在定向压力的作用下都会产生变形。() 8.不同的原岩形成不同的变质岩。() 9.变质程度相等的变质岩属于等物理系列的岩石。() 10.等化学系列的岩石都处于同一变质相中。() 11.区域变质岩是温度、压力和具化学活动性的流体等诸因素综合作用的产物,分布于局部地区。()12.不同的变质相可有相同的变质矿物共生组合。() 13.变质岩的化学成分和原岩化学成分密切相关。所以变质岩的化学成分不具有多样性。() 14.变质作用是在原岩基本保持固态状态下进行的。() 15.岩石变质后仍可保留原岩的构造特征。() 16.在一定的温度压力下,均向压力的增加往反形成比较大、体积较小的矿物。() 17.变质岩中的一组矿物称为变质岩的矿物共生组合。() 18.变斑晶往往同变晶基质同时或稍晚形成。() 19.退变质作用是一种复变质作用。() 20.粒间流体压力能影响变质作用的温度。() 21.变晶结构的主要特点是矿物自形程度一般不高,自形程度反映变质结晶的先后顺序。() 22.变质相是指多种原岩成分与变质矿物组合之间的对应关系。() 23.若干变质相可归并为不同的变质相系。() 24.温度的变化可决定变质作用的方向。() 25.红柱石、刚玉、滑石都属特征变质矿物。() 26.等变线是变质程度带间的界限。() 27.变质岩中的新生矿物、原生矿物在一定变质条件下都是稳定存在的,因而可称为稳定矿物。()28.变质岩石根据原岩成分及变质相进行分类的。() 29.变质级的高低是划分变质作用强度的依据。() 30.变质岩的原岩也可能是早期形成的变质岩。() 31.动力变质作用只能引起岩石结构、构造的改变。() 32.碎裂结构是动力变质作用的产物。() 33.糜棱岩与碎裂岩的主要差别在于糜棱岩中的破碎颗粒极细小,外貌致密、坚硬。() 34.碎斑为原岩矿物经动力变质作用残留下来的,故碎斑结构是一种残余结构。() 35.花岗碎裂岩与碎裂花岗岩的主要区别是其形成时的应力性质的不同。() 36.接触变质晕反映了热变质程度的依次变化特征,与侵入岩体的大小和产状有关,而与成分无关。()37.接触变质晕反映了热变质程度的依次变化特征。() 38.接触变质岩是与侵入岩体产状和分布有关的一类变质岩。() 39.接触变质带的发育宽度与围岩性质有关。()

第二章 天然石材习题参考答案

第二章天然石材习题参考答案 一、名词解释 1.天然石材:是由采自地壳的岩石经加工或不经加工而制成的材料。 二、填空题 1.按地质分类法,天然岩石分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。其中岩浆岩按形成条件不同又分为喷出岩、深层岩和火山岩。 2.建筑工程中的花岗岩属于岩浆岩,大理石属于变质岩,石灰石属于沉积岩。 3.天然石材按体积密度大小分为重质石材、轻质石材两类。 4.砌筑用石材分为毛石和料石两类。其中料石按表面加工的平整程度又分为毛料石、粗料石、半细料石和细料石四种。 5.天然大理石板材主要用于建筑物室内饰面,少数品种如汉白玉、艾叶青等可用作室外饰面材料;天然花岗石板材用作建筑物室内外高级饰面材料。 三、判断题 1.花岗石板材既可用于室内装饰又可用于室外装饰。(√) 2.大理石板材既可用于室内装饰又可用于室外装饰。(×) 3.汉白玉是一种白色花岗石,因此可用作室外装饰和雕塑。(×) 4.石材按其抗压强度共分为MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30、 MU20、MU15和MU10九个强度等级。(√) 5.火山岩为玻璃体结构且构造致密。(×) 6.岩石中云母含量越多,则其强度越高。(×) 7.岩浆岩分部最广。(×) 8.黄铁矿是岩石中的有害矿物。(√) 四、单项选择题 1.沉积岩大都呈C构造。 A. 块状 B. 多孔 C. 层状 2.大理石岩、石英岩、片麻岩属C。 A. 岩浆岩 B. 沉积岩 C. 变质岩 3.矿物的莫氏硬度采用 A 测定。 A. 刻划法 B. 压入法 C. 回弹法 4.天然大理石板一般不宜用于室外,主要原因是由于其C。 A. 强度不够 B. 硬度不够 C. 抗风化性能差 5.砌筑用石材的抗压强度是以边长为B的立方体抗压强度值表示。 A. 50mm B. 70mm C. 100mm 6.大理石贴面板宜使用在 A 。 A. 室内墙、地面 B. 是外墙、地面 C. 屋面 D.各建筑部位皆可 7.下面四种岩石中,耐火性最差的是D 。 A. 石灰岩 B. 大理岩 C. 玄武岩 D.花岗岩 五、多项选择题 1.下列岩石属于沉积岩A B C。

层序地层学

层序内部组成及层序界面的识别 层序地层学是研究一系列以侵蚀面或无沉积作用面和与之可以对比的整合面为界的、具有旋回性的、成因上有联系的并可置于年代地层框架内的沉积岩层关系的学科。层序地层学的基本单位是层序,它是一套内部相对整合,在成因上有联系的、以不整合和可以与之对比的整合面为界的等时沉积体。对每一层序来说,存在如下特点:①层序的顶底面,为不同类型且可以识别的不整合或整合界面。②层序内部的相对整合的层形成于同一海平面升降旋回中,因而在成因上是有联系的,这就意味着,层序不是由一种沉积相所组成,而是多种沉积相在纵向上和横向上的有序组合。③层序是一个具有年代意义的单位,它一方面表明,层序内的所有岩层都是沉积在为层序边界的年代所限定的地质时间间隔内;另一方面是说层序界面的地质年代,可以用生物地层和其他年代地层学方法加以确定,并置于年代地层框架中。层序地层学的理论和方法是,在沉积盆地分析中首先建立等时地层格架,并将沉积相和沉积体系的研究,置于构造沉降、海平面升降和沉积物供给的复合制约和整体的统—格架中,因而能有效地揭示其三维配置关系。一般来说,每一层序都是由三个体系域组成(如下表)Ⅰ型层序Ⅱ型层序 高水位体系域(HST)高水位体系域(HST) 凝缩段(CS)凝缩段(CS) 海侵体系域(TST)海侵体系域(TST) 低水位体系域(LST)陆棚边缘体系域(SMST) Ⅰ型界面(ⅠSB) Ⅱ型界面(ⅡSB) 准层序和准层序组是层序的基本构造单元。准层序是以海泛面和与之可以对比的面为界,在成因上有联系的相对整合的一套岩层或岩层组.准层序组是—套成因上有联系的准层序,准层序组的边界可以出现以下几种情况:①在层序内部分开不同叠置方式的准层序, ②出现于层序底部与层序界面重合,③可以是下超面出现于体系域底部,成为体系域的界面。 1、层序类型及边界 在地层记录中,可以识别出两种类型的层序,即Ⅰ型层序和Ⅱ型层序.Ⅰ型层序底部以Ⅰ型层序界面为界,顶部为Ⅰ型或Ⅱ型层序边界(图1)。 图1、Ⅰ型层序界面

陆相层序地层学应用指南111

第二节断陷型湖盆层序地层模式与隐蔽圈闭 断陷型朔盆的生成发展受控于盆地边界的同生大断裂活动。 若盆地两侧均发育边界同生断层.则形成地堑型陆相盆地;苦亨地地一侧存在阶段性活动的边界同生断层,则形成箕状型陆相盆。断陷型濒盆由于向生断层酌发肯一股可识别出低位体系域、湖侵体系域及岗位体系域,同一体系域内陡坡带、深洼区及缓坡带的沉积层序特补gf足下同。 低位体系域沉积时,较大面积山露地友,陆源沉积物被搬运到盆地内形成储集性较好的浊积砂体(图5—3),盆地陡坡的冲积扇或扇二角洲砂体的粒度粗、结构混杂,储集韧性较差盆地缓坡河流沉积的是在湖侵体系域早期,内早期河流Dt积物被湖浪改造而充填形成的分选好、泥质含量少、侧向变化快的砂体*易形成地层圈闭。低位体系域往往不具有品质良好的烃源岩(表5 湖侵体系域发育品质良好的烃源岩,即生油凝缩段。盆地缓坡发育滨浅湖或水进式三角洲砂体储层,它与湖侵体系域的期泛泥岩间互构成良好储盖组合的储层。陡坡发有的洪水型浊积扇砂体直接被沉积在较深水暗色泥省之中,形成良好的岩性圈闭。 高位体系域发育早期的盆地深洼区发育色暗质纯、分布相对较r的烃源岩(表5—2)c 高位体系域发育的晚期,在盆地缓坡发育河控型二角洲,在湖盆陡坡发育扇三角训,在盆地的断垒带之上发育沿长轴方向分布的三角训,在盆地深洼区发言滑塌型浊积朗(图5—3)。岗位体系域是某——层序户储集砂体最为发育、储集物性最好、油气资源量最多的层段。

序地层学与隐蔽圈闭预测以河南泌阳凹陷为例 陈文学姜在兴鲜本忠善 邱隆伟操应长” 第二节应用层序地层学预测隐蔽油气藏的相关理论和方法 一、相关理论 1层序地层界面的级别及成因意义 层序地层学对地层单元的划分具有一个完整的体系,不同级别的层序地层单元之间以不同级别的层序地层界面为界。层序地层单元划分的规模可以从层序、体系域、准层序组、准层序到纹层、纹层组、岩层及岩层组等。小规模的层序地层单元,如纹层、纹层组及岩层、岩层组等,可以作为各类沉积体的基本组成单位;而准层序、准层序组以及体系域、层序等更大规模的层序地层单元的重要意义则在J:它们能够记录地质历史上海平面的周期 性升降变化或海水的周期性进退。与梅相沉积类似,陆相地层中各级别的层序地层界面主要

变质岩石学复习资料

第一章变质作用概述 一、变质作用概念 (1)与地壳形成和发展密切相关的一种地质作用;(2)地壳已存岩石在基本保持固态条件下的转变过程. (3)在特殊条件下,还可以产生重熔(溶),形成部分流体相(岩浆) 二、变质作用影响因素:包括原岩化学成分;地质条件;物理化学环境。 物理化学因素包括温度、压力、应力、流体。它们通常是同时出现,相互促进又相互制约。 温度一般是最重要的因素,它不仅控制着变质作用的发生和发展,也制约着流体的活性和岩石变形性质;压力也是影响物化平衡的独立因素,有时对矿物组合起决定作用;应力不是变质反应物化平衡的独立因素,但它是变质岩组构的最重要因素,此外还控制着变质反应的速度和规模;流体是变质作用得以实现的基本因素,但温度又是流体具有活动性的前提。 三、变质作用类型:分类依据:分布规模/地质背景或物化条件。有关术语 (1)局部变质作用:接触变质作用; 动力变质作用; 冲击变质作用; 交代变质作用. (2)区域变质作用: 造山变质作用; 洋底变质作用; 埋藏变质作用; 混合岩化作用. 四、变质岩概念: 地壳已存岩石在基本保持固态条件下形成的一种转化岩石,其形成与地壳的发生和发展密切相关。 第二章变质岩的基本特征 一、变质岩的化学成分 ? 影响因素-体系的封闭程度及元素的活动性 ? 变质岩化学成分的一般特征 ? 等化学系列的概念/类型/主要特点 1).富铝系列:富铝、贫钙;铁、镁低;钾>钠。原岩是泥质岩石(泥岩、页岩)或火山凝灰岩。出现许多特征变质矿物(硬绿泥石、十字石、堇青石、铁铝榴石、红柱石、蓝晶石、矽线石)。 2)长英质系列:富硅、贫钙;铁、镁、铝含量也较低.原岩是含长石的各种砂岩、粉砂岩和酸性—中酸性火山岩、花岗岩。极少出现富铝系列特征变质矿物。

岩浆岩沉积岩变质岩的主要特征与类型

. 题目:试述岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征与类型,简述三大岩石的相互转化过程。 一、岩浆岩:或称火成岩,是由岩浆凝结形成的岩石。 1、岩浆岩的主要特征:岩浆岩中有一些自己特有的结构和构造特征 ○、气孔状构造:在温度、压力骤然降低的条件下形成的,造成溶解在岩1浆 中的挥发份以气体形式大量逸出,形成气孔状构造。当气孔十分发育时,岩石会变得很轻,甚至可以漂在水面,形成浮岩。 ○、杏仁状构造:上述气孔形成的空洞被后来的物质充填,就形成了杏仁2状构造。 ○、流纹构造、绳状构造:岩浆喷出到地表,熔岩在流动的过程中其表面3常留下流动的痕迹,有时好像几股绳子拧在一起。 ○4、枕状构造:岩浆在水下喷发,熔岩在水的作用下会形成很多椭球体。上 述这些特殊的构造只存在于岩浆岩中。还有块状构造和斑状构造。除了构造以外还有因为矿物的结晶程度、集合体形状与组合方式的不同可以有不同的结构,如玻璃质结构、隐晶质结构、显晶质结构。 2、岩浆岩的主要类型:岩浆岩依据矿物组成的差别,可以分为以下四类 ○45%,多铁、镁而少钾、钠,基本上由1超基性岩类:二氧化硅含量小于暗 色矿物组成,主要是橄榄石、辉石,二者含量可以超过70%。其次为角闪石和黑云母;不含石英,长石也很少。这类岩石最常见侵入岩是橄榄岩类,喷出岩是苦橄岩类。 ○可CaO15%,Al2O3SiO22基性岩类:化学成分的特征是为45-53%,可达达10%; 而铁镁含量约各占6%左右。岩石颜色比超基性岩浅,比重也稍小,一般在3左右。侵入岩很致密,喷出岩常具有气孔状和杏仁状构造。。在矿物成分上,铁镁矿物约占40%,而且以辉石为主,其次是橄榄石、角闪石和黑云母。基性岩和超基性岩的另一个区别是出现了大量斜长石。这类岩石的.' . 侵入岩是辉长岩,分布较少;而喷出岩-玄武岩,却有大面积分布。

层序地层学考试题

一、名词解释 层序地层学:是研究以不整合面或与之相对应的整合面为边界的年代地层格架中具有成因联系的、旋回岩性序列间相互联系的地层学分支学科。 层序:一套相对整一的、成因上存在联系的、顶底以不整合面或与之相对应的整合面为界的地层单元。 体系域:一系列同期沉积体系的集合体,是一个三维沉积单元,体系域的边界可是层序的边界面、最大海泛面、首次海泛面。 准层序:一个以海泛面或与之相应的面为界、由成因上有联系的层或层组构成的相对整合序列。在层序的特定位置,准层序上下边界可与层序边界一致。 首次海泛面:Ⅰ型层序内部初次跨越陆架坡折的海泛面,即响应于首次越过陆棚坡折带的第一个滨岸上超对应的界面,也是低位与海侵体系域的物理界面。 凝缩层:沉积速率极慢、厚度很薄、富含有机质、缺乏陆源物质的半深海和深海沉积物,是在海平面相对上升到最大,海侵最大时期在陆棚、陆坡和盆地平原地区沉积形成的。 Ⅰ型层序:底部以Ⅰ型层序界面为界,顶部以Ⅰ型或Ⅱ型层序界面为界的层序类型。 陆棚坡折带:陆架向海盆方向坡度陡然增加的地方。 低位体系域:Ⅰ型层序中位置最低、沉积最老的体系域,是在相对海平面下降到最低点并且开始缓慢上升时期形成的。并进型沉积:常出现于正常的富含海水的陆棚环境,海平面上升速率相对较慢,足以使得碳酸盐的产率与可容空间的增加保持同步,其沉积以前积式或加积式颗粒碳酸盐岩沉积准层序为特征,并且只含极少的海底胶结物。 二、层序地层学理论基础是什么? (1)海平面升降变化具有全球周期性。 层序地层学是在地震地层学理论基础上发展起来的,它继承了地震地层学的理论基础,即海平面升降变化具有全球周期性,海平面相对变化是形成以不整合面以及与之相对应的整合面为界的、成因相关的沉积层序的根本原因。 (2)4个基本变量控制了地层单元的几何形态和岩性。 这四个基本变量是构造沉降、全球海平面升降、沉积物供给速率和气候变化,其中构造沉降提供了可供沉积物沉积的可容空间,全球海平面变化控制了地层和岩相的分布模式,沉积物供给速率控制沉积物的充填过程和盆地古水深的变化,气候控制沉积物类型以及沉积物的沉积数量。一般说来,前三者控制沉积盆地的几何形态,沉降速率和海平面升降变化综合控制沉积物可容空间的变化。 三、图示并说明三种准层序组序列特征 进积式准层序组:是在沉积物沉积速率大于可容空间增长速率的情况下形成的,所以较年轻的准层序依次向盆地方向进积,形成向上砂岩厚度增大、泥岩厚度减薄、砂泥比值加大、水体变浅的准层序堆砌样式。常为HST和LST的前积楔状体的沉积特征。 退积式准层序组:是在沉积速率小于可容空间增长速率的情况下形成的,所以较年轻的准层序依次向陆方向退却,尽管每个准层序都是进积作用的产物,但就整体而言,退积式准层序组显示出向上水体变深、单层砂岩减薄、泥岩加厚、砂泥比值降低的特征。常为TST的特征。 加积式准层序组:是在沉降速率基本等于可容空间变化速率时形成的,相邻准层序之间未发生明显的侧向移动,自下而上,水体深度、砂泥岩厚度和砂泥比值基本保持不变。常为HST早期和陆架边缘体系域的沉积响应。 四、对比具陆棚坡折的碎屑岩Ⅰ型层序与具台地边缘的碳酸盐岩Ⅰ型层序之间的特征(含成因、边界特征、体系域构成及LST、TST、HST特征、主控因素) 具陆棚坡折的碎屑岩Ⅰ型层序界面是在全球海平面下降速率大于盆地沉降速率时产生的,它响应于区域性不整合界面,其上下地层岩性、沉积相和地层产状可以发生很大变化,具有陆上暴露标志和河流回春作用形成的深切谷。随着相对海平面下降,河流深切作用不断向盆地中央推进,形成了岩相向盆地中央方向的迁移特征。 具台地边缘的碳酸盐岩Ⅰ型层序界面是在海平面迅速下降且速率大于碳酸盐岩台地或滩边缘盆地沉降速率、海平面位置低于台地或滩边缘时形成的,以台地或滩的暴露和侵蚀、斜坡前缘侵蚀、区域性淡水透镜体向海方向的运动以及上覆地层上超、海岸上超向下迁移为特征。 这两类层序都包含低位体系域LST、海侵体系域TST和高位体系域HST这三个体系域。 具陆棚坡折的碎屑岩Ⅰ型层序中,LST的底为Ⅰ型不整合界面及其对应的整合面,其顶为首次越过陆棚坡折带的初次海泛面,它经常由盆底扇、斜坡扇和低位楔状体组成。TST的底界为首次海泛面,顶界为最大海泛面,它由一系列较薄层的、不断向陆呈阶梯状后退的准层序组构成,当海泛面达到最大时形成薄层富含古生物化石、以低沉积速率沉积的凝缩层。HST广泛分布于陆棚之上,下部以加积式准层序组的叠置样式向陆上超于层序边界之上,向海方向下

变质岩岩石学习题

“变质岩岩石学”习题 第一章变质作用概述 1.变质作用的影响因素有哪些,它们之间的相互关系如何? 2.总结不同变质作用类型中起主要作用的变质作用因素。 3.简述变质作用的类型及其特点 第二章变质岩的基本特征与分类命名 1.总结对比变质岩、火成岩、沉积岩在矿物成分、结构构造方面的异同。 2.总结常见区域变质岩的岩石类型、结构、构造及变质条件等方面的特征。 3.简述变质岩结构的分类依据、主要类型、命名原则。 4.常见变晶结构的特点、区别及命名原则。 5.总结富铝系列各类岩石的结构构造特征及命名原则。 6.总结富铝系列变质岩随变质程度增加,矿物成分、结构构造、岩石类型的变化规律。7.铁镁系列主要变质岩石类型、特点、比较。 8.总结铁镁系列变质岩的矿物组成, 结构构造和岩石类型随温度增加的变化规律。9.特征变质矿物的鉴定特征及标定的变质条件。 其中5-9题结合实验课内容完成。 第三章变质岩的原岩研究 1.恢复变质岩原岩有哪些标志? 2.利用变质岩化学成分恢复原岩的依据是什么? 第四章变质岩的形成作用 1.变质作用的方式主要有哪几种类型?基本含义是什么? 2.变质反应的基本特征、影响因素和研究意义。 3.举例说明变质反应的主要类型及主要特征 4.为什么固-固反应是较好的地质温压计? 5.重结晶作用和变质结晶作用的主要区别是什么? 6.静态重结晶和动态重结晶产物的特点有什么不同? 7.变质结晶作用与变形作用的关系有几种情况?各具有什么特点? 第五章变质带 1.总结中压条件下泥质岩石和铁镁质岩石变质带的划分、矿物组合及等变线反应。2.总结基性系列和富铝系列经受从绿片岩相到麻粒岩相变质作用,可能出现的典型岩石及典型矿物组合。 3.变质带的概念、划分标志、研究意义。 4.简述巴洛式递增变质带和基性岩递增变质带划分标志、主要特征、适用条件

沉积体系及层序地层学研究进展

沉积体系及层序地层学研究进展 沉积学的发展整体上经历了从萌芽到蓬勃发展,再到现今的储层沉积学、层序地层学、地震沉积学等派生学科发展阶段。这期间,沉积学的形成和发展一直服务于油气和其他沉积矿产的勘探和开发。到目前为止,针对层序研究,相关的理论和方法已比较系统、成熟。但在层序内部体系域划分、裂谷盆地层序地层模式研究及层序地层控制因素分析等方面仍然需要开展大量的研究工作才能使沉积体系及层序地层学研究更精细。 1 层序地层学研究现状及发展趋势 层序地层学是近20年来发展起来的一门新兴学科,其基础是地震地层学与沉积相模式的结合。层序的概念最初由Sloss(1948)提出,当时将层序作为一种以不整合面为边界的地层单位。但层序地层学的真正发展阶段是在P. R. Vail, R. M. Mitchum, J.B.Sangree1977年发表了地震地层学专著之后,层序的概念定义为“一套相对整合的、成因上有联系的地层序列,其顶底以不整合或与这些不整合可对比的整合为界”,并将海平面升降变化作为层序形成与演化的主导因素。1987年Vail和Wagoner等在AAPG上发表的文章首次明确了层序地层学的概念,开始了层序地层学理论系统化阶段,提出了体系域等一系列新概念,建立了层序内部的地层分布规律和成因联系。进入二十世纪九十年代,层序地层学理论出现了多个分支学派,丰富发展了理论,也扩展了应用领域。 层序地层学经历了三个发展阶段,现已发展为与岩石地层、年代地层、生物地层及地震资料相结合的综合阶段,并且已从在理论上有争议的模型演化成一种在实践上可采纳的方法(蒋录全,1995)。 1.1 国内外层序地层学研究现状 层序地层学理论建立之初是以海相层序地层为基础的,国外应用较多的有三种海相层序概念模式,发展至今,理论上形成了Vail层序地层学、Cross高分辨率层序地层学、Galloway成因层序地层学三大主流派系。沉积层序与成因层序的最根本区别在于层序界面的不同,沉积层序以不整合和与该不整合可对比的整合面为界,强调海平面变化是层序形成的主导控制作用;成因层序是以最大海侵

变质岩习题及答案

作业一 一、简答题 1.请比较斑状结构与斑状变晶结构有何区别 答:斑状结构与斑状变晶结构的区别主要在于斑晶与变斑晶的区别,其区别有三:(1)斑晶为岩浆中早结晶的矿物;变斑晶为变质岩中结晶能力强的矿物; (2)斑晶比基质早结晶,变斑晶比基质同时或稍晚结晶。 (3)斑晶是在岩浆(液态)中晶出,变斑晶是在固体状态下晶出。 2、什么是稳定矿物、不稳定矿物、特征变质矿物、贯通矿物各举例说明之。 答:稳定矿物:是指在一定的变质条件下,原岩通过重结晶作用和变质结晶作用形成的矿物。它可以是原岩中已有的、经变质后仍然存在的矿物,如大理岩中的方解石;也可以是原岩中不存在、经变质作用后新产生的矿物,如硅灰石大理岩中的硅灰石。 不稳定矿物:是指在一定的变质条件下,由于变质反应不彻底而保存下来的原岩矿物。如云英岩中的钾长石残余就是不稳定矿物。 特征变质矿物:对温度—压力条件变化特别敏感的矿物。也就是说它只在很狭窄的温压范围内稳定的矿物。如红柱石(低压)、蓝晶石(中压)、矽线石(高温)等。 贯通矿物:对温压条件变化不敏感的矿物。如石英、方解石等 3、变质岩结构构造按成因可划分几种类型其主要特征是什么 变质岩的结构按成因可分为四类: 1.变余结构:特征:岩石经变质后,原岩的矿物成分和结构特征被部分地保留下来。 2.变晶结构:岩石在保持固态的条件下由重结晶和变质结晶作用形成的结构。变晶体的特点:自形程度较差;粒度较细;包裹体多;反应现象常见;常常具有定向性;晶体自形程度、相对大小、包裹关系取决于在固态生长条件下结晶成完成好晶面的相对能力(成面能)一般不能用来判断变晶先后关系。 3.碎裂结构:岩石受到机械破坏而产生的结构。 当岩石以脆性变形为主时,岩石无定向或略具定向,具碎裂结构或玻璃质碎屑结构,微破裂