实验报告4-1 光弹性效应

光弹性效应实验报告

实验原理:

1. 光弹性效应:有些光学介质在自然状态下没有双折射性质,但当

受到机械力作用时,出现双折射现象,应力解除后现象随之消失,这种现象称为光弹性效应。

把具有明显光弹性效应的物质称为光敏物质,其他称为非光敏物质。

在实际应用中,可以用光敏物质做成与待分析部件相似的模型,按部件实际受力情况施加相应的应力。模型的各受力点产生相应的双折射,即o光与e光折射率n o与n e不同,各点折射率差与改点内应力成正比,即

n o-n e=k?

K为常数。利用此原理制成的仪器称为光弹仪。

2.全息光弹法

全息光弹法是利用全息干涉原理研究光弹性效应的技术。光路图如图4-1-1

在一个全息照相用的防震台上,让激光束经分束镜分为两束。一束经扩束镜,准光镜成为平行光,再通过偏振片和四分之一波片成为圆偏振光,经毛玻璃散射后照射待测模型,透过模型投射于全息干板上,这束光称为物光;另一束光经另一套扩束镜,准光镜,偏振片和四分之一波片,成为一束圆偏振光的平行光束,直接投射于全息干板上。物光与参考光须同时左旋或右旋的圆偏振光。在模型未加外力时,让物光和参考光同时投射于全息干板上做第一次

曝光,记录一次全息条纹;然后给模型加上适当应力,在做第二次曝光。经两次曝光记录了两套干涉条纹的全息干板显影,定影后,成为全息图。放回拍摄的位置,撤去实验模型,遮掉物光,以参考光束照射全息图。迎着原物光方向看,可看到原模型位置有一个所用实验模型的立体虚像,透过望远镜可看到虚像中有明暗相间的干涉条纹。以?1表示模型受力最大方向的应力,?2表示受力最小方向的应力,称?1与?2为主应力。由于沿一个干涉条纹各点有相同的主应力和(?1+?2),称此条纹为等和线。二次曝光法适用于非光敏物质,用于观察等和线。

一次曝光法光路同上,只是在模型未加外力时不曝光,仅在给模型加好外力后作一次曝光,只记录一次全息条纹。显影定影后放回原位用参考光照明,可用望远镜在模型虚像中看到另一组干涉条纹。沿条纹各点有相同的主应力差(?1-?2),称之为等差线。一次曝光适用于光敏物质,用于观察等差线。

3.等和线和等差线

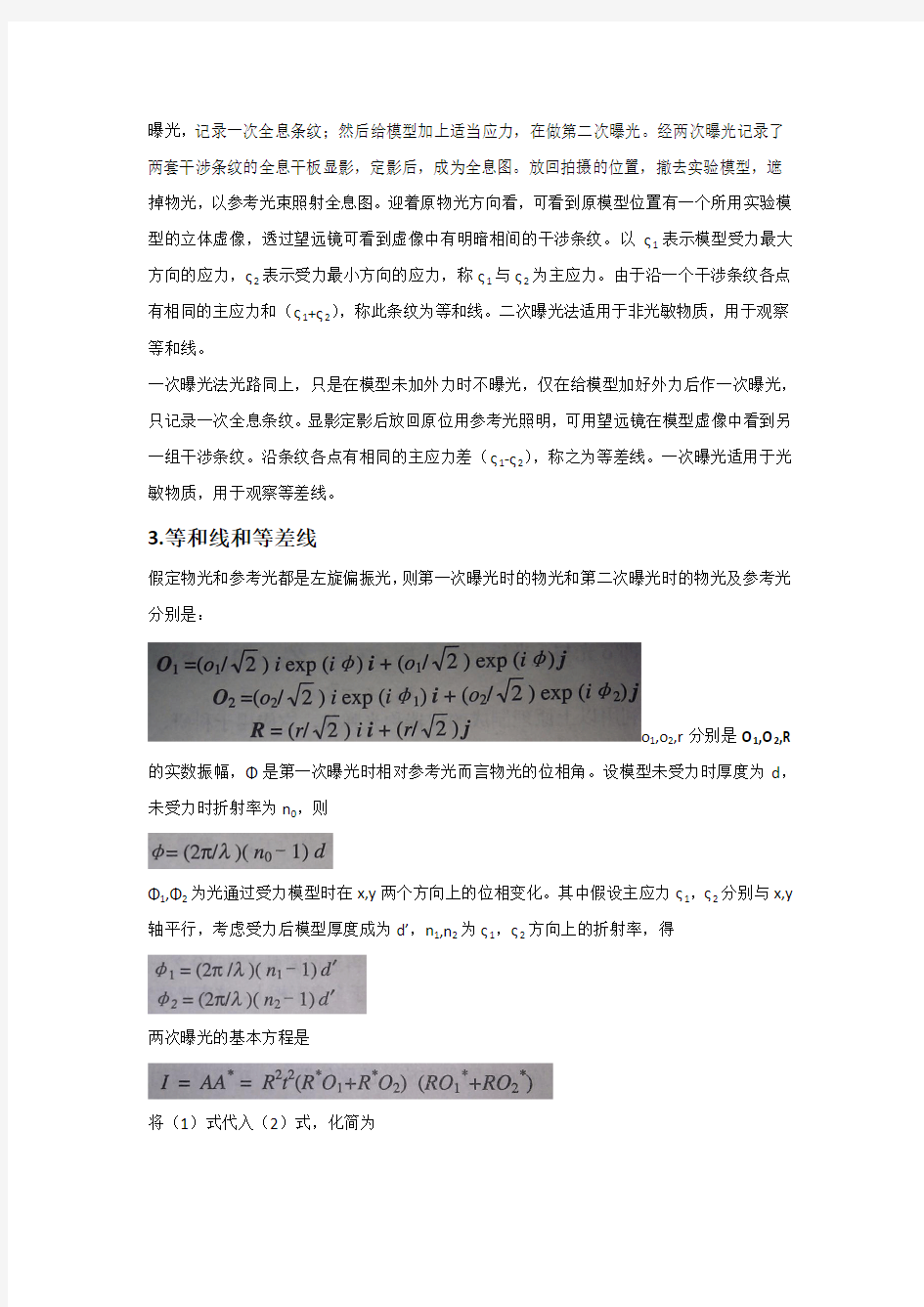

假定物光和参考光都是左旋偏振光,则第一次曝光时的物光和第二次曝光时的物光及参考光分别是:

o1,o2,r分别是O1,O2,R 的实数振幅,Φ是第一次曝光时相对参考光而言物光的位相角。设模型未受力时厚度为d,未受力时折射率为n0,则

Φ1,Φ2为光通过受力模型时在x,y两个方向上的位相变化。其中假设主应力?1,?2分别与x,y 轴平行,考虑受力后模型厚度成为d’,n1,n2为?1,?2方向上的折射率,得

两次曝光的基本方程是

将(1)式代入(2)式,化简为

略去常数项,得:

式μ中是模型的横向变形系数,E是弹性模量,模型上任一点的主应力语气折射率有下列关系:

A,B是式中的线性系数,称为绝对应力光性常数,C是相对应力光性常数。

以上各式代入(4)式,得:

现在对(7)式的物理意义讨论如下:若取光敏物质做成的模型两次曝光,由于暂时双折射微弱,C≈0,ηC≈0,(7)式成为

I=2+2cos(2πηρ)

当ηρ=0,±1,±2,±3…时,I=4,相应的点成为亮条纹。

当ηρ= ± 1/2,±3/2,±5/2…时,I=0,相应的点成为暗条纹。

于是在沿原物光方向的再现波中出现明暗相间的条纹,由于同一条纹各点有相同的ηρ,由(7)式可知沿同一条纹各点主应力之和?1+?2相同,称之为等和线。

若取光敏物质如做成的模型,加应力后作一次曝光,重复以上推导,则式(7)成为:

I=1/2+cos2(πηC)

当ηC=0,±1,±2,±3…时,I=3/2,相应的点成为亮条纹。

当ηC= ±1/2,±3/2,±5/2…时,I=1/2,相应的点成为暗条纹。

故在沿原物光方向的再现波中也出现明暗相间的条纹。由于沿同一条纹各点有相同的ηC,即有相同的主应力差?1-?2,称之为等差线。

实验装置

防震台,氦氖激光器,分束镜,准光镜,扩束镜,偏振片,四分之一波片,压力架,望远镜等。

实验内容

1.按图4-1-1安排光路,要求参考光和物光都是左旋或右旋圆偏振光的平行光束,光程相等。

2.用硒光电池,电流计测量两束光强比,参考光与物光光强比以5:1为好,在3:1~7:1范围内均可。

3.在压力架上放环氧树脂模型,加30千克压力(压力表大针转一圈半)。遮住激光束,在黑暗条件下放好全息干板。曝光60秒,显影,用吹风机吹风晾干,得一次曝光全息图。

4.将全息图放回干板架,撤去模型,用参考光照明,观察圆环立体虚像,通过望远镜可看到圆环虚像内有明暗相间的干涉条纹。由一次曝光全息图可看到等差线。

实验现象

按照实验步骤完成拍摄后得到一块半透光的干板,放回原位用参考光照射,逆着光线的方向透过干板可以看到原来物的虚像,即一个光环。但受到实验条件的限制,并未看到等差线。

思考题

1.简述光弹性效应和全息法。

答:有些介质在自然状态下无双折射效应,当受到机械力时,出现双折射现象,应力解除后现象消失,这就是光弹性效应。

全息法就是利用物光和参考光的干涉记录物光的位相信息,然后在参考光的照射下重现物体的拍摄方法。

2.光路中偏振片和四分之一波片的摆放顺序及原因。

答:偏振片在前,四分之一波片在后。光线经过偏振片后变成线偏光,分解为

E x=asinωt/√2

E y=asinωt/√2

通过四分之一波片后,这两个光之间产生四分之一波长的程差。若x轴为快轴,则Ex的位相比Ey超前pi/2,从四分之一波片出射的两个平面偏振光是:

E x’=(a/√2)sin(ωt+π/2)

E y’=(a/√2)sin(ωt+φ)

两式平方相加得合成后的光波运动轨迹方程:

E x’2+E y’2=(a/√2)2

由此可知出射光是圆偏振光。

3.光路中毛玻璃的作用。

答:加入毛玻璃是为了产生散射光,这样可以照射到物体各个方位,更详细地记录物体的位置信息。

反应时实验报告

减法反应时实验 鄢婷婷院芬新鋆国祥 【摘要】本实验通过荷兰心理学家F.C.唐德斯的研究结果,了解基本反应时的概念和测定方法,测量最基本的三种反应时,即简单、选择、辨别反应时。设计阶段反应时实验,运用唐德斯减法反应时原理进行计算。结果发现:每个被试的简单反应实验的总耗时比选择和辨别反应实验是总耗时都短;个体间存在差异。 【关键词】简单反应时,选择反应时,辨别反应时,个体差异 1引言 反应时的研究是心理学研究中的一个传统课题。自19世纪中叶以来,反应时作为一个心理指标在个体差异的研究中有着重要的作用,它在智力测验、人格测验中常被定为必测项目。反应时的测量为推测不能直接观察到的心理过程打开了一个窗口。 反应时是指从刺激呈现到做出反应之间所经历的时间。一个完整的反应过程由五部分组成:(1)感受器将物理或化学刺激转化为神经冲动的时间;(2)神经冲动由感受器到大脑皮质的时间;(3)大脑皮质对信息进行加工的时间;(4)神经冲动由大脑皮质传至效应器的时间;(5)效应器做出反应的时间。 实验者可根据测试的目的,选择不同的测量项目。例如:要了解被试的选择反应所用的时间,就要测b反应时和c反应时。b反应时和c反应时的差就是被试的选择反应所花费的时间。如想知道被试辨别刺激的时间,就要测量他的a反应时和c反应时。本实验分为三个部分进行,第一部分测选择反应时,第二部分测辨别反应时,第三部分测简单反应时。 反应时,又称反应潜伏期(response latencies),是指个体从接受刺激作用开始到开始做出外部反应之间的这段时间。它与我们通常听说的动作完成所需要的时间是有差别的。反应时间包括刺激引起感官的活动,神经的传递,大脑的加工活动及效应器官接受冲动做出反应等所耗费的时间,其中以大脑活动占时最多。反应时的研究并非始于心理学,其最早开始于天文学。1976年,英国格林尼治天文台长马斯基林在使用“眼耳”法观察星体经过望远镜中的铜线时发现其助手比他观察时间慢约半分钟。1823年德国天文学家贝塞尔和天文学家阿格兰德对此现象加以认真研究,确定了人差方程式。1850年赫尔姆霍茨成功地测定了蛙的运动神经传导速度约为26米/秒。而将反应时正式引入心理学领域的是唐德斯。他意识到可以利用反应时来测量各种心理活动所需的时间,并发展了三种反应时任务,后人将它们成为唐德斯反应时ABC。

力学实验报告

力学实验报告 篇一:工程力学实验(全) 工程力学实验学生姓名:学号:专业班级:南昌大学工程力学实验中心目录实验一金属材料的拉伸及弹性模量测定试验实验二金属材料的压缩试验实验三复合材料拉伸实验实验四金属扭转破坏实验、剪切弹性模量测定实验五电阻应变片的粘贴技术及测试桥路变换实验实验六弯曲正应力电测实验实验七叠(组)合梁弯曲的应力分析实验实验八弯扭组合变形的主应力测定实验九偏心拉伸实验实验十偏心压缩实验实验十二金属轴件的高低周拉、扭疲劳演示实验实验十三冲击实验实验十四压杆稳定实验实验十五组合压杆的稳定性分析实验实验十六光弹性实验实验十七单转子动力学实验实验十八单自由度系统固有频率和阻尼比实验 1 2 6 9 12 16 19 23 32 37 41 45 47 49 53 59 62 65实验一金属材料的拉伸及弹性模量测定试验实验时间:设备编号:温度:湿度:一、实验目的二、实验设备和仪器三、实验数据及处理引伸仪标距l =mm 实验前 2低碳钢弹性模量测定 E? 实验后 ?F?l = (?l)?A 屈服载荷和强度极限载荷 3载荷―变形曲线(F―Δl曲线)及结果四、问题讨论(1)比较低碳钢与铸铁在拉伸时的力学性能;(2)试从不同的断口特征说明金属的两种基本破坏形式。 4篇二:工程力学实验报告工程力学实验报告自动化12级实验班 1-1 金属材料的拉伸实验一、试验目的 1.测定低碳钢(Q235 钢)的强度性能指标:上屈服强度ReH,下屈服强度ReL和抗拉强度Rm 。 2.测定低碳钢(Q235 钢)的塑性性能指标:断后伸长率A和断面收缩率Z。 3.测定铸铁的抗拉强度Rm。 4.观察、比较低碳钢(Q235 钢)和铸铁的拉伸过程及破坏现象,并比较其机械性能。 5.学习试验机的使用方法。二、设备和仪器 1.试验机(见附录)。 2.电子引伸计。 3.游标卡尺。三、试样 (a) (b) 图1-1 试样拉伸实验是材料力学性能实验中最基本的实验。为使实验结果可以相互比较,必须对试样、试验机及实验方法做出明确具体的规定。我国国标GB/T228-2002 “金属材料室温拉伸试验方法”中规定对金属拉伸试样通常采用圆形和板状两种试样,如图(1-1)所示。它们均由夹持、过渡和平行三部分组成。夹持部分应适合于试验机夹头的夹持。过渡部分的圆孤应与平行部分光滑地联接,以保证试样

拉伸法测弹性模量 实验报告0204192300

大连理工大学 大 学 物 理 实 验 报 告 院(系) 材料学院 专业 材料物理 班级 0705 姓 名 童凌炜 学号 200767025 实验台号 实验时间 2008 年 11 月 11 日,第12周,星期 二 第 5-6 节 实验名称 拉伸法测弹性模量 教师评语 实验目的与要求: 1. 用拉伸法测定金属丝的弹性模量。 2. 掌握光杠杆镜尺法测定长度微小变化的原理和方法。 3. 学会处理实验数据的最小二乘法。 主要仪器设备: 弹性模量拉伸仪(包括钢丝和平面镜、直尺和望远镜所组成的光杠杆装置), 米尺, 螺旋测微器 实验原理和内容: 1. 弹性模量 一粗细均匀的金属丝, 长度为l , 截面积为S , 一端固定后竖直悬挂, 下端挂以质量为m 的砝码; 则金属丝在外力F=mg 的作用下伸长Δl 。 单位截面积上所受的作用力F/S 称为应力, 单位长度的伸长量 Δl/l 称为应变。 有胡克定律成立:在物体的弹性形变范围内,应力F/S 和Δl/l 应变成正比, 即 l l ?=E S F 其中的比例系数 l l S F E //?= 称为该材料的弹性模量。 性质: 弹性模量E 与外力F 、物体的长度l 以及截面积S 无关, 只决定于金属丝的材料。 成 绩 教师签字

实验中测定E , 只需测得F 、S 、l 和即可, 前三者可以用常用方法测得, 而的数量级l ?l ?很小, 故使用光杠杆镜尺法来进行较精确的测量。 2. 光杠杆原理 光杠杆的工作原理如下: 初始状态下, 平面镜为竖 直状态, 此时标尺读数为n 0。 当金属丝被拉长以l ?后, 带动平面镜旋转一角度α, 到图中所示M’位置; 此时读得标尺读数为n 1, 得到刻度变化为 。 Δn 与呈正比关系, 且根据小量 01n n n -=?l ?忽略及图中的相似几何关系, 可以得到 (b 称为光杠杆常数) n B b l ??= ?2将以上关系, 和金属丝截面积计算公式代入弹性模量的计算公式, 可以得到 n b D FlB E ?= 2 8π(式中B 既可以用米尺测量, 也可以用望远镜的视距丝和标尺间接测量; 后者的原理见附录。) 根据上式转换, 当金属丝受力F i 时, 对应标尺读数为n i , 则有 02 8n F bE D lB n i i +?= π可见F 和n 成线性关系, 测量多组数据后, 线性回归得到其斜率, 即可计算出弹性模量E 。 P.S. 用望远镜和标尺测量间距B : 已知量: 分划板视距丝间距p , 望远镜焦距f 、转轴常数δ 用望远镜的一对视距丝读出标尺上的两个读数N1、N2, 读数差为ΔN 。 在几何关系上忽略数量级差别大的量后, 可以得到 , 又在仪器关系上, 有x=2B , 则 , () 。 N p f x ?= N p f B ??=21100=p f 由上可以得到平面镜到标尺的距离B 。

简单反应时实验报告

简单反应时实验报告 雷飞心理班20131340001 1.引言 从刺激呈现到做出反应之间所经历的时间称为反应时。反应时的研究是心理学研究中的一个传统课题。自19世纪中叶以来,反应时作为一个心理指标在个体差异的研究中有着重要的作用,它在智力测验、人格测验中常被定为必测项目。反应时的测量为推测不能直接观察到的心理过程打开了一个窗口。一个完整的反应过程由五部分组成:(1)感受器将物理或化学刺激转化为神经冲动的时间;(2)神经冲动由感受器到大脑皮质的时间;(3)大脑皮质对信息进行加工的时间;(4)神经冲动由大脑皮质传至效应器的时间;(5)效应器作出反应的时间。 本实验采用的是荷兰心理学家F.C.唐德斯的研究结果。测量最基本的三种反应时,即简单、选择、辨别反应时。唐德斯将它们分别命名为:a、b、c反应时。 三种反应时有如下关系: 简单反应时a简单 选择反应时b简单辨别刺激选择反应 辨别反应时c简单辨别刺激 实验者可根据测试的目的,选择不同的测量项目。例如:要了解被试的选择反应所用的时间,就要测他的b反应时和c反应时。b反应时和c反应时的差就是他选择反应所花费的时间。如想知道被试辨别刺激的时间,就要测量他的a反应时和c反应时。 2.方法 2.1被试 新乡医学院心理学系2013级心理班全体学生公21人,男8名,女13名,年龄19——22岁。 2.2仪器 计算机及PsyTech心理实验系统。 2.3程序 简单反应时(a反应时) 在测试中呈现的刺激和要求被试做出的反应都只有一个,且固定不变。本实验程序可测量视觉、听觉两种简单反应时。视觉的刺激为一绿圆,听觉的刺激为773Hz纯音。测量方式一样,被试均使用一号接口反应盒的绿键做反应。测30次,每次预备后间隔2秒呈现刺激。如果测试中被试在准备阶段有抢先现象,则该次结果无效,并由计算机剔除并警告抢码被试。另外以每5次呈现为一组,随机加入空白的探测刺激2秒,如有被试在此时抢码,则警告抢码被试,且本组实验将重新进行。最后以有效的结果均值为其简单反应时。 3.结果

实验报告(简单反应时)

光简单反应时和声简单反应时 一、引言 简单反应时是指给被试呈现单一刺激,并要求他们只做单一反应,这时刺激—反应之间的时间间隔就是简单反应时。测试时被试的任务很简单,他预先知道将有什么样的刺激出现以及需要作出什么样的反应。反应时是心理学中最常用的因变量之一,唐德斯最早对反应时进行了划分,划分为简单反应时和选择反应时等。而心理学之父冯特很快就意识到唐德斯指出了实验心理学的一条重要途径,即心理活动的时间测定工作。之后他带领他的学生对简单反应时进行了一系列的测量,他的学生卡特尔和屈尔佩后来都建立了专门的反应时实验室。卡特尔还做了许多关于简单反应时的实验,他认为被试在做简单反应时,其注意力完全集中于那个将出现的刺激和那个将运动的手指上,当刺激到来时,眼睛-大脑-手指之间的神经通路早已准备好了,因此反应很快。冯特的另一个学生,屈尔佩则发展出一种内省的方法,来研究简单反应时与复杂反应时,其学生还证明了准备定势对反应时影响。由于反应时是一个很敏锐的反应变量指标,因而可以作为反应速度的快慢、反应前后心理活动过程的客观指标,在实践中可作为职业选拔的指标。本次实验的目的在于研究简单反应时存在的个体差异以及是否存在感觉通道差异。 二、方法 1.被试:女,20岁(4人);男,21(2人),被试身体健康,视力、听力均正常。 2.仪器与材料:EP2004型心理实验台及EPT202-5反应时装置。 3.程序: 1.将主机与附机EPT202-5反应时装置连接好,打开电源,按<运行/待机>键。 2.主试根据显示屏内容设置:联机模式→简单反应时→学号→姓名→次数(20) →选择刺激光(颜色任选),向被试讲完指导语后,按<确定>键,主机背后的绿色指示灯亮,提示被试实验开始。 3.呈现绿色指示灯后,被试即可开始进行测试。被试手按EPT202-5反应时上的〈启始位〉键,等待0.5-2.0秒后,将呈现光刺激。被试看到光刺激后,手指迅速离开〈启始位〉键。反应时记录从光刺激呈现开始,到被试离开〈启始位〉键结束。实验中,如被试不再按住〈启始位〉键,仪器将自动进入等待状态,直到重新按住〈启始位〉键,才会发出下一次刺激。如此往复,直到黄色指示灯亮,实验结束。 4.同一被试刺激光的颜色要一致,不能中途变化。正式实验前要被试进行练习,以熟

光弹性实验报告

光弹性实验报告 一、 实验目的 1. 了解光弹性仪各部分的名称和作用,掌握光弹性仪的使用方 法。 2. 观察光弹性模型受力后在偏振光场中的光学效应。 3. 掌握平面偏正光场和圆偏振光场的形成原理, 和调整镜片(起 偏镜、 检偏镜、1/4波片)的方法。 4. 通过圆盘对径受压测量材料条纹级数 f ,并通过实验求出两 端受压方片中心截面上的应力。 5. 用理论公式计算出方片中心截面上的应力,并与实验得出的 数据相 比对,判断实验数据的准确性。 二、 实验原理和方法 首先引入偏振光的概念,如光波在垂直于传播方向的平面内只在 某一个 方向上振动,且光波沿传播方向上所有点的振动均在同一个平 面内,则此种光波称为平面偏振光。 双折射:当光波入射到各向异性的晶体如方解石、云母等时,一 般会分 解为两束折射光线,这种现象称为双折射。 从一块双折射晶体上,平行于其光轴方向切出一片薄片,将一束 平面偏 振光垂直入射到这薄片上,光波即被分解为两束振动方向互相 垂直的平面偏振光,其中一束比另一束较快地通过晶体。于是,射出 薄片时,两束光波产生了一个相位差。这两束振动方向互相垂直的平 面偏振光,其传播方向一致,频率相等,而振幅可以改变。设这两束 平面偏振光为: u 1 a 〔sin ( t ) ( 1) u 2 a 2sin ( t ) (2) 式中 a i a 2 —振幅 —两束光波的相位差 将上述两方程(1)(2)合并,消去时间t ,即得到光路上一点的 合成光矢量末端的运动轨迹方程式,此方程式在一般的情况下是一个 椭圆方程,如果31 a 2 a , -,则方程式成为圆的方程: 2 U 2 u f a 2 (3) 光路上任一点合成光矢量末端轨迹符合此方程的偏振光称为圆 偏振光,

低碳钢弹性模量e的测定实验报告doc

低碳钢弹性模量e的测定实验报告 篇一:低碳钢弹性模量E的测定 低碳钢弹性模量E的测定 一、实验目的 1.在比例极限内测定低碳钢的弹性模量E 2.验证虎克定律 二、实验设备 1. WE-300型液压式万能试验机。 2.蝶式引伸仪、游标卡尺、米尺。 三、实验原理 低碳钢弹性模量E的测定,是在比例极限以内的拉伸试验中进行的。低碳钢在比例极限内服从胡克定律,即PL0 ?L?EA0 式中,P为轴向拉力,L0是引伸仪标距长度(亦即试件的标距),A0为试件原始截面面积。 为了验证胡克定律和消除测量中可能产生的误差,我们采用“增量法”测量低碳钢的弹性模量。就是对试件逐级增加同样大小的拉力?P,相应地由引伸仪测得在引伸仪标距范围内的轴向伸长量?li。如果每一级拉力?P增量所引起的轴向伸长量?li基本相等,这就验证了胡克定律。根据测得的各级轴向伸长量增量的平均值?l平均,可用下式算出弹性模量

E??PL0 A0?l平均 利用“增量法”进行测量时,还能判断实验有无错误(本文来自:小草范文网:低碳钢弹性模量e的测定实验报告),因为若发现各次的应变增量不按一定规律变化,就说明实验工作有问题,应进行检查。实验时,为了消除试验机夹具与试件的间隙,以及引伸仪机构内的间隙,需要加初载荷P0 四、实验步骤 1.用游标尺测量试件直径。 2.开动万能机,使上夹头抬高3厘米,将试件上部装入试验机上夹头内, 移动下夹头到适当位置,再夹紧试件下部。 3.把蝶式引伸仪加在试件上,如图1-3所示。 4.拟定加载方案:从载荷P=4KN开始读数,以后载荷每增加2KN读一次引伸仪数据。选好测力盘,调整试验机测力指针,使其对准零点,将引伸仪上左右两只千分表上大指针,也调到零点. 5.关闭回油阀、送油阀,启动电源,缓慢打开送油阀开始加载。取P0 =4KN作为初载荷,记下引伸仪初读数.以后每增加相同载荷△P=2KN记录一次引伸仪读数,一直加到低于比例极限的某一值(如14KN)为止。 6.停机。检查引伸仪读数差值是否大致相等,如果数值相差太大,须重新测量。

反应时测试实验报告

反应时测定实验报告 专业: 安全工程 指导教师: 陈明利 组员: 欧泽兵胡良民 于清华李欣燃 张琛晨王旭

2014年7月20日 反应时测试实验 【实验目的】 (1)学会测量视觉简单反应时、选择反应时的方法; (2)比较视觉简单平均反应时、选择平均反应时之间的差别; (3)探索简单平均反应时与练习次数的关系; 【实验设备】 BD-II-510A型反应时测定仪 【实验方法】 用反应时测定仪对本小组1女5男做视觉反应时的测量实验。 【实验结果】 记录简单反应时和选择反应时的平均值,并制作不同类型的平均反应时的折线图;不同被试简单反应时和选择反应时的折线图。 【实验理论依据】 反应时可以说是心理学中常用的反应变量之一,它是指刺激施与有机体之后到反应开始所需要的时间。刺激作用于感官(如眼睛、耳朵)引起感官兴奋,兴奋传到大脑,并对其加工,再通过传出神经传到运动器官,反应器接受神经冲动,产生一定反应,这个过程可用时间作为标志来测量,这就是反应时。通常,反应时可分为简单反应时、辨别反应时、选择反应时三类。 简单反应时是指给被试呈现单一刺激,同时要求他们只作单一的反应,这时刺激—反应之间的时间间隔就是反应时。简单反应时的实验已有一百多年的历史,最早始于天文学家对“人差方程”的研究,赫希在1861~1865年间测量了视觉与触觉的“生理时间”,得到简单反应时的时值,光为180毫秒,声为140毫秒,触觉为140毫秒,这些数据到今天还算是相当标准的。 辨别反应时是指当呈现两个或两个以上的刺激时,要求被试对某一特定的刺激作出反应,对其它刺激不做反应,被试在刺激呈现到做出辨别反应的这段时间,就是被试的辨别反应时,又称为C反应时。 选择反应时就是根据不同的刺激物,在各种可能性中选择一种符合要求的反应,并执行该反应所需要的时间。在此过程中被试既要辨别当前出现的是哪个刺激,又要根据出现的刺激选择事先规定的反应。这种反应更能体现人的智能和能力。在选择反应时中,选择数越多,则选择反应时越长,选择任务越复杂,则反应时也越长。对选择反应时作出系统区分的当属唐德斯(1868),他运用减因

郑州大学实验力学报告

实验力学实验报告(郑州大学力学实验中心编制) 院系:力学与工程科学学院 专业:安全工程 年级:2012 班级: 1 姓名:周备堂 学号:20120690145 成绩:评阅老师:

目录 实验 1 应变计横向效应系数测定 实验 2 应变计灵敏系数测定和机械滞后 实验 3 薄壁圆管内力测定 实验 4 应变计的粘贴 实验 5 动态应变信号数据采集 实验 6 光弹性实验 实验7 实验8 实验9 实验10 实验11 实验12 ……… 1

实验 1 应变计横向效应系数测定 实验目的: 用等强度梁测定BX120-5AA、BZ120-5AA应变计横向效应系数H 实验设备: 等强度梁、应变计砝码 小组名单:周备堂朱全力陈恒啸 实验日期:2014年10月29 日 实验原理: 1、应变计的横向效应系数用来表征应变计横向效应的大小,定义为用同一单向应变分别作用于同一应变计的栅宽与栅长方向,前者与后者所得电阻变化率之比(百分数表示)称为应变计的横向效应系数,用H表示,即: H= ΔR h/R ΔR l/R ζ表示栅丝单位长度的电阻值,K L与Kt分别表示长度和宽度丝材的应变灵敏度,则经过推导可到: H= Bζt K t nLζL K L 2、如图粘贴应变计,则可推出: εd1= 1 1-μ0H (εL+HεB)εd2= 1 1-μ0H (εB+HεL) εL= 1-μ0H 1-H2(εd1-Hεd2)εB= 1-μ0H 1-H2(εd2-Hεd1) H= ε2+μ0ε1 ε1+μ0ε2 (本实验中μ0=0.3,R=120Ω,K=2.00) 原始记录: 纸基应变片分级加载三次实验所得数据如下表: 2

测量反应时的实验报告

测量反应时的实验报告 Prepared on 22 November 2020

实验报告——反应时的测量 一、摘要:本次试验的目的是学习视觉简单反应时、选择反应时和辨别反应时的测定方法以及仪器的使用、材料的整理计算,并比较三种反应时的时间差异以及探讨影响反应时的因素。通过计算比较发现,选择反应时最长,简单反应时最短。 二、关键词:简单反应时 三、引言 1、解释术语 简单反应时:一个反应仅对应于一个刺激,当一个刺激呈现时,就立即对其作出反应,这种反应时间也成为A反应时间; 2、实验目的:通过反应时实验学习使用减法反应时法。 四、方法 1、被试:吉林化工学院,资源与环境工程学院,安全工程专业。 2、仪器:反应时测试仪器 3、实验过程 (1)准备工作:接通仪器电源,主试打开开关,选择简单反应时实验按钮,等到仪器左边第一个灯亮起的同时,告知被试实验开始,然后开始正式实验过程。 (2)练习操作:被试坐在仪器的正前方,用一根手指放在按压器上,当听到主试“开始”的信号时,被试集中注意,约两三秒钟后,刺激开始间隔出现。当被试看到主试要求给出反应的刺激颜色时,立即按压。当听到简单反应时完成的提示音时,按“打印”键打印数据。练习实验作2-3次。 (3)正式实验: A、简单反应时

①主试选择一种颜色,并且告诉被试,选择颜色---红色。然后被试按照练习操作步骤中的做法,只要一看到显示灯亮了就按按钮,如此反复做20次,然后打印出实验数据。 ②当被试提前做出反应或者做出错误反应或者反应时间超过4秒时,仪器自动进行系统复位,重新进行实验。 ③一直做完20次后,仪器自动提示实验完毕。 B、选择反应时 ①这次实验主试不用选择颜色。被试按照练习操作步骤中的做法,只要一看到显示灯亮了就按与显示灯相对应颜色的按钮,如此反复做20次,然后打印出实验数据。 ②当被试提前做出反应或者做出错误反应或者反应时间超过4秒时,仪器自动进行系统复位,重新进行实验。 ③一直做完20次后,仪器自动提示实验完毕。 C、辨别反应时 ①主试选择一种颜色,并且告诉被试,选择颜色---红色。然后被试按照练习操作步骤中的做法,只要一看到显示灯是红色就按按钮,其他颜色则不做操作。如此反复做20次,然后打印出实验数据。 ②当被试提前做出反应或者做出错误反应或者反应时间超过4秒时,仪器自动进行系统复位,重新进行实验。 ③一直做完20次后,仪器自动提示实验完毕。 五、实验结果 1、实验数据结果处理 被试简单反应时 (s)选择反应时 (s) 辨别反应时 (s) 1 2 3

弹性模量的测量实验报告

弹性模量的测量实验报告 一、拉伸法测量弹性模量 1、实验目的 (1) 学习用拉伸法测量弹性模量的方法; (2) 掌握螺旋测微计和读数显微镜的使用; (3) 学习用逐差法处理数据。 2、实验原理 (1)、杨氏模量及其测量方法 本实验讨论最简单的形变——拉伸形变,即棒状物体(或金属丝)仅受轴向外力作用而发生伸长的形变(称拉伸形变)。设有一长度为L ,截面积为S 的均匀金属丝,沿长度方向受一外力后金属丝伸长δL 。单位横截面积上的垂直作用力F /S 成为正应力,金属丝的相对伸长δL /L 称为线应变。实验结果指出,在弹性形变范围内,正应力与线应变成正比,即 L L E S F δ= 这个规律称为胡克定律,其中L L S F E //δ= 称为材料的弹性模量。它表征材料本身的性质,E 越大的材料,要使他发生一定的相对形变所需的单位横截面积上的作用力也越大,E 的单位为Pa(1Pa = 1N/m 2; 1GPa = 109Pa)。 本实验测量的是钢丝的弹性模量,如果测得钢丝的直径为D ,则可以进一步把E 写成: L D FL E δπ2 4= 测量钢丝的弹性模量的方法是将钢丝悬挂于支架上,上端固定,下端加砝码对钢丝施力F ,测出钢丝相应的伸长量δL ,即可求出E 。钢丝长度L 用钢尺测量,钢丝直径D 用螺旋测微计测量,力F 由砝码的重力F = mg 求出。实验的主要问题是测准δL 。δL 一般很小,约10?1mm 数量级,在本实验中用读数显微镜测量(也可利用光杠杆法或其他方法测量)。为了使测量的δL 更准确些,采用测量多个δL 的方法以减少测量的随机误差,即在钢丝下端每加一个砝码测一次伸长位置,逐个累加砝码,逐次记录伸长位置。通过数据处理求出δL 。

简单选择反应时-实验报告

声光简单反应时选择反应 时实验 (西南大学心理学院,重庆,400715)

摘要 本实验通过学习掌握测定声、光简单反应时、选择反应时的实验程序,并了解选择反应时不同于简单反应时的特点。以14名大学生为被试,在JGW-B型心理实验台上分别对单一刺激和多种刺激的声和光的反应时进行研究。实验时先让被试练习一个单元,每个单元为20次,其中2次为侦察刺激;然后让被试连续完成三个单元。分别统计四个实验得到的数据,计算其平均数和标准差。结果表明,选择反应时的标准差和平均数均大于简单反应时,声的选择反应时简单反应时均大于光。可以看出,选择反应比简单反应所需时间长,声比光的反应时间长。 关键词 声光简单反应时选择反应时 1.引言 反应时间是心理实验中使用最早、应用最广泛的反应变量之一。反应时也被称为“反应的潜伏期”,是指刺激施于有机体之后到明显反应开始所需要的时间。反应是包括三个时段:第一时段,刺激使感受器产生了兴奋,其冲动传递到感觉神经元的时间;第二时段,神经冲动经感觉神经传至大脑皮质的感觉中枢和运动中枢,从那里经运动中枢到效应器官的时间;第三时段,效应器官接受冲动后开始效应活动的时间。简单反应时间是给予被试者以单一的刺激,要求他作同样的反应。被试的任务很简单,他预先已知道将有什么样的刺激出现并需要作出什么样的反应。选择反应时间是根据不同的刺激物,在各种可能性中选择一种符合要求的反应。对反应时间的研究最先始于天文学家Bessel对于人差方程的研究。最早将反应时间的测量用于心理实验的是荷兰生理学家年以后,冯特及其学生对反应时间进行了一系列实验研究。认知心理学兴起后,为了揭示信息加工过程和特点,反应时间的测量也获得进一步的发展。20世纪

反应时实验的实验报告

反应时实验报告 姓名:XXX 区队:2013级应用心理学二区队学号:XXXXXX 日期:2015年12月8日指导老师:罗勇 合作者: 韩超慧陈相纬李俊良叶磊陈磊杨特张雅丽张游章倩 实验名称:选择反应时和辨别反应时 【摘要】目的:(1)学会反应时的测定方法及仪器的使用、材料的整理与计算;(2) 了解选择反应时、辨别反应时的特点及区别;(3)探索选择反应在性别上的差异性;(4)探 索辨别反应中个体间及各颜色本身反应时的差异性;(5)通过选择反应时实验验证不同颜色 是否会造成反应时时间长短的差异;(6)探讨训练效应是否对反应时时间产生影响。方法: 实验采用反应时测定装置测量了10名被试对四种光(红黄蓝绿)的选择反应时和辨别反应 时。结果: (1)由表1中数据可知p值皆>0.05,所以选择反应时在性别上没有显著差异性; (2) 由表3数据可知,有的p值大于0.05,有的小于0.05,辨别反应时中个体对各颜色差异上, 有显著差异; (3)由表4数据可知对四种光的选择反应时差别显著。结论:(1)选择反应时 不存在男女差异;(2)辨别反应时在个体上存在差异性;(3)选择反应时实验不同颜色会造 成反应时时间长短的差异;(4)训练效应对反应时时间产生影响;。 【关键词】辨别反应时选择反应时视觉差异性 1引言 反应时,又称反应潜伏期,是指刺激作用于有机体后到明显的反应开始时的所需要的时 间。刺激作用于感官引起感官的兴奋,兴奋传到大脑,并对其加工,再通过传出通路传到运 动器官,运动反应器接受神经冲动,产生一定反应,这个过程可以用时间作为标志来测量, 这就是反应时。 反应时一般分为简单反应时、辨别反应时与选择反应时三种。简单反应时是给被试呈现 单一的刺激,只要求做单一的反应,并且二者是固定不变的,这时的刺激与反应之间的时距 就是简单反应时。辨别反应时是告知被试对主试规定的特定刺激做出反应,然后呈现多种视 觉刺激,被试在看到特定刺激后做出反应。选择反应时是根据不同的刺激物,在各种可能性 中选择一种符合要求的反应,并执行该反应所需要的时间。被试既要辨别当前出现的是哪个

弹塑性力学读书报告

应用弹塑性力学读书报告 刘艳 10076139019 河北工程大学土木工程学院建筑与土木工程专业 摘要:弹塑性力学是研究可变形固体受到外力作用或温度变化的影响而产生的应力、应变和位移及其分布变化规律。它由弹性理论和塑性理论组成。弹性理论研究弹性体在弹性阶段的力学问题,塑性理论研究经过抽象处理后的可变性固体在塑性阶段的力学问题。弹塑性力学就是研究经过抽象化的可变性固体,从弹性阶段到塑性阶段、直至最后破坏的整个过程的力学问题。 关键字:弹塑性力学弹性阶段塑性阶段假设求解方法弹塑性力学是固体力学的一个重要分支,是研究可变形固体变形规律的一门学科。研究可变形固体在荷载(包括外力、温度变化等作用)作用时,发生应力、应变及位移的规律的学科。它由弹性理论和塑性理论组成。弹性变形阶段是指当外力小于某一限值(通常称为弹性极限荷载)时,在引起变形的外力卸除后,固体能完全恢复原来的形状,这种能恢复的变形称为弹性变形,而固体只产生弹性变形的阶段称为弹性阶段。塑性变形阶段是外力一旦超过弹性极限荷载,这时再卸除荷载,固体也不能恢复原状,其中有一部分不能消失的变形被保留下来,这种保留下来的永久变形就称为塑性变形,从而这一阶段就称为塑性阶段。弹塑性力学也是连续介质力学的基础和一部分,它包括:弹塑性静力学和弹塑性动力学。

塑性力学和弹性力学的区别在于,塑性力学考虑物体内产生的永久变形,而弹性力学不考虑;和流变学的区别在于,塑性力学考虑的永久变形只与应力和应变的历史有关,而不随时间变化,而流变学考虑的永久变形则与时间有关。工程上常把脆性和韧性也作为一种概念来讲,它们之间的区别在于固体破坏时的变形大小。若变形很小就破坏,这种性质称为脆性;能够经受很大变形才破坏,称为韧性或延性。通常,脆性固体的塑性变形能力差,而韧性固体的塑性变形能力强。 在塑性理论中,由于实际固体材料在塑性阶段的应力----应变关系过于复杂,若采用它进行理论研究和计算都非常复杂,因此,同样需要进行简化处理。常用的简化模型可分为两类:即理想塑性模型和强化模型。理想塑性模型又分为理想弹塑性模型和理想刚塑性模型。 在单向应力状态下,强化模型的特征如图0.2所示。强化模型又分为:线性强化弹塑性模型、线性强化刚塑性模型、幂次强化模型。

简单反应时实验报告

标题:视觉简单反应时实验报告 作者:孙洁肖红艳普凤梅 班级:09应用心理学 学号:20091740107 20091740109 20091740126 日期:2011年6月24日

视觉简单反应时实验报告 孙洁(20091740107)肖红艳(20091740109)普凤梅(20091740126) (云南民族大学教育学院2009级应用心理学专业昆明 650031) 摘要:本实验采用闪电测反应速度测定装置测量了35名被试的视觉简单反应时,计算了其中3名被试的视觉简单反应时均值及标准差,进行了相应的比较;并对35名被试进行了视觉简单反应时的差异显著性检验,经过分析得到实验结果:(1)3名被试的视觉简单反应时存在很大的差异,特别是被试3的反应时与被试1、被试2的差异很明显;(2)全体被试的视觉简单反应时存在显著性差异,但在35名被试内进行的性别与组别的T检验都得出被试简单反应时不存在显著差别的结果,即本次实验没有存在练习效应。这与前人的实验研究结果相一致,也验证了实验假设的正确性。 关键词:简单反应时;视觉;差异 1.引言 1.1有关反应时的概念 反应时(简称RT)指刺激作用于有机体后到明显的反应开始时所需要的时间。刺激作用于感官引起感官的兴奋,兴奋传到大脑,并对其加工,再通过传出通路传到运动器官,运动反应器接受神经冲动,产生一定反应,这个过程可用时间作为标志来测量,这就是反应时。反应时最早由天文学家发现,后由生理学家和心理学家加以研究和发展。1873年,奥地利生物学家Exner首先提出“反应时间”这个概念。以后Wundt(冯特)把反应时间引用到他的心理实验室里,使得反应时间直接成为了心理学的研究课题。反应时是心理学研究中最重要的反应变量和指标之一,使用反应时作为指标的实验研究,曾对解决心理学理论问题和生活实际问题起到相当大的作用。 通常,反应时可分为简单反应时和选择反应时两类。简单反应时是指给被试呈现单一的刺激,只要求做单一的反应,并且两者是固定不变的,这时刺激与反应之间的时距就是简单反应时。简单反应时的实验已有一百多年的历史,最早始于天文学家对“人差方程”的研究,赫希(Hirsch, A.)在1861-1865 年间测量了视听与触觉的“生理时间”得到简单反应时的时值,光为180ms,声为140ms,触觉为140ms,这些数据到今天还算是相当标准的。 简单反应时比较短,并且具有通道差异性,因为感官换能的时间不同,研究表明训练有素的成人其视觉的简单反应时为150-230ms;此外反应时的个体差异也很大,所以我们提出假设:全体被试的视觉简单反应时存在显著性差异。 1.2实验目的 本实验涉及的是有关视觉简单反应时的研究。验的目的是:(1)学习视觉简单反应时的测定方法及其实验材料的整理与数据的处理;(2)学会比较视觉简单反应时的个体差异,分析全体被试视觉简单反应时是否存在显著性差异。1.3 实验指导语 这是一次视觉反应时间的测量实验,当你听到“预备”口令后,请你注意电脑屏幕的刺激呈现窗;当你看到闪电刺激后,就迅速按“OK”键(鼠标左键)上。不能提前按键或延迟较长时按键,否则测量无效,并重开一组。

偏振光实验报告

实验1. 验证马吕斯定律 实验原理:某些双折射晶体对于光振动垂直于光轴的线偏振 光有强烈吸收,而对于光振动平行于光轴的线偏振光吸收很少(吸 收o 光,通过e 光),这种对线偏振光的强烈的选择吸收性质,叫 做二向色性。具有二向色性的晶体叫做偏振片。 偏振片可作为起偏器。自然光通过偏振片后,变为振动面平行 于偏振片光轴(透振方向),强度为自然光一半的线偏振光。如图1、图2所示: 图1中靠近光源的偏振片1P 为起偏器,设经过1P 后线偏振光 振幅为0A (图2所示),光强为I 0。2P 与1P 夹角为θ,因此经2P 后 的线偏振光振幅为θcos 0A A =,光强为θθ20220cos cos I A I ==, 此式为马吕斯定律。 实验数据及图形: P 1 P 2 线偏光 单色自然光 线偏光 图1 P 1 P 2 A 0 A 0cos θ θ 图2

从图形中可以看出符合余弦定理,数据正确。 实验2.半波片,1/4波片作用 实验原理:偏振光垂直通过波片以后,按其振动方向(或振 动面)分解为寻常光(o 光)和非常光(e 光)。它们具有相同的 振动频率和固定的相位差(同波晶片的厚度成正比),若将它们投 影到同一方向,就能满足相干条件,实现偏振光的干涉。 分振动面的干涉装置如图3所示,M 和N 是两个偏振片,C 是 波片,单色自然光通过M 变成线偏振光,线偏振光在波片C 中分 解为o 光和e 光,最后投影在N 上,形成干涉。 考虑特殊情况,当M ⊥N 时,即两个偏振片的透振方向垂直时,出射光强为:)cos 1)(2(sin 420δθ-= ⊥I I ;当M ∥N 时,即两个偏振片的透振方向平行时,出射光强为:M N 图3 分振动面干涉装置 I 0 波片 偏振片 偏振片 单色自然光

简单、选择与辨别反应时实验报告

简单、选择反应时实验报告 摘要:实验通过测定被试视听觉反应时,学习如何利用选择-简单反应时测定仪来测定选择、简单反应时。简单反应时实验中包括色光刺激和声音刺激,让被试一看到色光或一听到声音就立刻按下相应的按下相应的按钮。两种刺激每种分别呈现2个10次,一种刺激呈现20次,整个实验呈现光和声的刺激共40次,按照光—声—声—光的顺序排列。选择反应时实验中存在3种不同的颜色刺激(红、绿、黄)随机出现,让被试在看到颜色的瞬间判断并按下相应颜色的反应键,一名被试在整个实验中一共需要判断30次。结果发现:简单反应时较选择反应时时间短;不同被试的简单或选择反应时之间存在个体差异性;色光的简单反应时短于声音的简单反应时;不同色光对于同一被试的选择反应时在0.05水平上不存在显著性差异。 关键词:简单反应时选择反应时 1 前言 反应时是指从接受刺激到做出回答所需要的时间,即S-R的时间间隔,也称反应潜伏期。简单反应时是指一个刺激出现,被试从感知刺激到做出反映所持续的时间间隔。选择反应时是指当呈现的刺激为两个或多个时,要求被试对不同的刺激做出不同的反映。这种从选择不同刺激到做出相应反映之间的时间间隔就是选择反应时。反应时的概念最早是由天文学家提出的。关于他的研究也是从天文学家开始,继而以生物学家的研究和心理学家多方面地探讨积累了大量的资料。 荷兰生理学家唐德斯发展了三种反应时任务:A反应时任务,既简单反应时,在这类反应时任务重,单独呈现一个刺激,观测者立即做出反应,此时只有一个刺激一种反应;简单反应时为包含在更复杂的反应中的认知操作提供了一个基线;选择反应时和辨别反应时分别被称为B任务和C任务。在选择反应时实验中,给被试呈现几种不同的刺激,要求被试做出几种相应的反应。在B任务中,刺激和反应都在一个以上,每一个刺激都有其对应的唯一反应。一个反应包括发生于简单反应中的基线反应,还包括刺激确认和反应选择的认知操作。 反应时的应用领域十分广泛,随着科学技术进一步发展对反应时的研究显得越来越重要。 本实验尝试用选择、简单反应时测定仪,对15名被试进行简单、选择反应

选择反应时 实验报告

选择反应时 1、引言 反应时指刺激作用于有机体后到明显的反应开始时所需要的时间。刺激作用于感官引起感官的兴奋,兴奋传到大脑,并对其加工,再通过传出通路传到运动器官,运动反应器接受神经冲动,产生一定反应,这个过程可用时间作为标志来测量,这就是反应时。通常反应时可以分为简单反应时和选择反应时两类。 选择反应时指的是可能呈现的刺激不止一个,对每个刺激都要求被试作一个不同的反应,但哪一次出现哪个刺激事先是不知道的。被试既要辨别当前出现的是哪个刺激,又要根据出现的刺激选择事先规定的反应。这种反应时更能体现人的智力和能力。在选择反应时中,选择数越多,则选择反应时越长,选择任务越复杂,则反应时也越长。 所以本实验的目的:学习测定视觉选择反应时的方法及仪器的使用、材料的整理与计算,了解选择反应时的特点及其与简单反应时的区别。 2、方法 2.1 被试 一名被试 2.2 仪器 选择反应时测定装置 2.3 程序 a. 登录并打开心理实验软件主界面,选中实验列表中的选择反应时。

然后点击“开始实验”按钮进入指导语界面。 b.当屏幕上出现“准备”时,请将左手拇指放在红键上,右手拇指放在绿键上,双手都做好反应准备。当屏幕出现红圆时,左手按红键,出现绿圆时,右手按绿键。如果按错键,计算机将记下该失误,不必改正,下次注意。反应后休息几秒钟,等待第二次反应。这样要做很多次,你的反应要又快又准。明白这段话的意思后,点击“确定”开始。 3、结果 选择反应时:464 ms 错误次数:3次 4、讨论 选择反应时实验的结果与前人实验的数据是否一致?原因何在? 举例说明反应时实验的实际应用意义。 5、参考文献 郭秀艳、杨治良,实验心理学,人民教育出版社,2014.

反应时的测定实验报告

. 人因工程课程设计 —反应时的测量实验报告 专业工业工程 学号1240408110 姓名冯志伟 指导老师吴俊 成绩 2015年06月30日

实验报告——反应时的测量 【摘要】本次试验的目的是学习视觉简单反应时、选择反应时和辨别反应时的测定方法以及仪器的使用、材料的整理计算,并比较三种反应时的时间差异以及探讨影响反应时的因素。经过分析实验结果数据得出的结论为:被试作出反应所需时间是由刺激的复杂程度决定的。即简单反应时所需反应时间小于选择反应时所需时间。选择反应时和辨别反应时不存在显著的性别差异。 【关键词】简单反应时选择反应时辨别反应时多项职业能力测量仪1.引言 反应时是人因工程学在研究和应用中经常使用的一种重要的心理特征指标。人的信息处理过程,大部分活动是在体内潜伏进行的,难以对信息接受、加工和传递各个阶段精确地进行实验测定。因此,在实践中往往利用反应时指标来近似说明人对信息处理过程的效率及影响因素。利用反应时可以分析人的感知觉、注意、识别、学习、唤醒水平、动作反应、定向运动、信号刺激量等,在此基础上,实现提高作业效率、监视水平和集中注意力等目的,合理制定作业标准,改进人机界面,改善作业条件和环境等。 反应时指刺激作用于有机体后到明显的反应开始时所需要的时间。刺激作用于感官引起感官的兴奋,兴奋传到大脑,并对其加工,再通过传出通路传到运动器官,运动反应器接受神经冲动,产生一定反应,这个过程可用时间作为标志来测量,这就是反应时。 本实验采用的是荷兰心理学家F.C.唐德斯的研究结果。测量最基本的三种反应时,即简单、选择、辨别反应时。唐德斯将它们分别命名为:a、b、c反应时。(1)简单反应时(RTA) 在测试中呈现的刺激和要求被试做出的反应都只有一个,且固定不变。本实验程序可测量视觉、听觉两种简单反应时。视觉的刺激为一绿圆,听觉的刺激为773Hz纯音。测量方式一样,被试均按绿键反应。测30次,每次预备后间隔2秒呈现刺激。如果测试中被试在准备阶段有抢先现象,则该次结果无效,并由计算机剔除并警告抢码被试。另外以每5次呈现为一组,随机加入空白的探测刺激2秒,如有被试在此时抢码,则警告抢码被试,且本组实验将重新进行。最后以 2

平面光弹性实验

平面光弹性实验 一:实验目的 (1)学会绘制等倾线图。 (2)用剪应力差法计算标准模型中某一截面上的应力分布。 二:实验步骤 (1)安装好数码光弹仪。 (2)调整好光弹仪各镜轴位置,使之成为正交平面偏振布置。 (3)调整加载架,安装标准试件。 (4)按一定角度间隔小心旋转加载架,观察等倾线图。 (5)绘制等倾线图,安装标准试件。 (6)调整光弹仪各镜轴位置,在双正交圆偏振布置下绘制等差线图,并确定条纹级数。 三:数据分析 1:绘制剪应力图。 第一步先跟据不同角度拍摄的图片,帮等倾线画出来。由于对径受压圆环对称轴是两条等倾线,我选这两条等倾线为坐标轴,我采取的方式是将在白光照射时应力很小时的图片都放在ps中,将所有的图片都旋转到同一个角度(由于做实验的时候模型在旋转),之后根据不同图片等倾线直接绘制等倾线图。 2:根据剪应力差法计算一截面上的应力分布。 在圆偏振布置红色光线照射下的图片上选取线OK作为要计算的截面,在OK 上等距的选取六个等分点从左到右分别为0,1,2,3,4,5,6填入下面剪应力差法计算表格第一列,再选取俩辅助截面AB,CD,与OK的距离都是dy/2。其中

dx/dy=2,且将AB ,CD 也5等分,如下图所示。 有上面等差线和等倾线条纹图,测量OK ,AB ,CD 截面上各分点的等差线条纹级数N 和等倾线角度θ。不过θ是σ1与x 轴的夹角还是σ2与x 轴的夹角还是待定,不过由于竖直的等倾线上点θ=0.水平θ=90,则很容易判断θ的大小。

τxy=Nfsin2θ/2h 这里f是需要通过计算得到。Δσ=σ1-σ2=Nf/h, 其中圆盘中心的的应力为Δσ=σ 1-σ 2 =8P/(πDh) 则f=8P/(πDN),其中N=3.2(红光入射),P=,D=50mm,则f=25000 N/m 通过上面公式就可以计算截面和参考面的τ xy 。 之后就是计算σ x 和σ y 。根据(σ x ) i =(σ x ) i-1 -Δτ xy |i i-1 Δx/Δy可以算出截面 每一点的σ x ,之后再根据 σy=σx-Nfcos2θ/h 则σ y 可以算得 四:误差分析 本实验由于测量精度不是很高,导致实验数据误差可能很大。 误差有: 1:角度不能连续测量造成的误差。 2:画等倾线时由于相邻区域内主应力角变化不是很大,导致等倾线不是很准确。 3:试件不是完全的各向同性,导致结果出现误差。