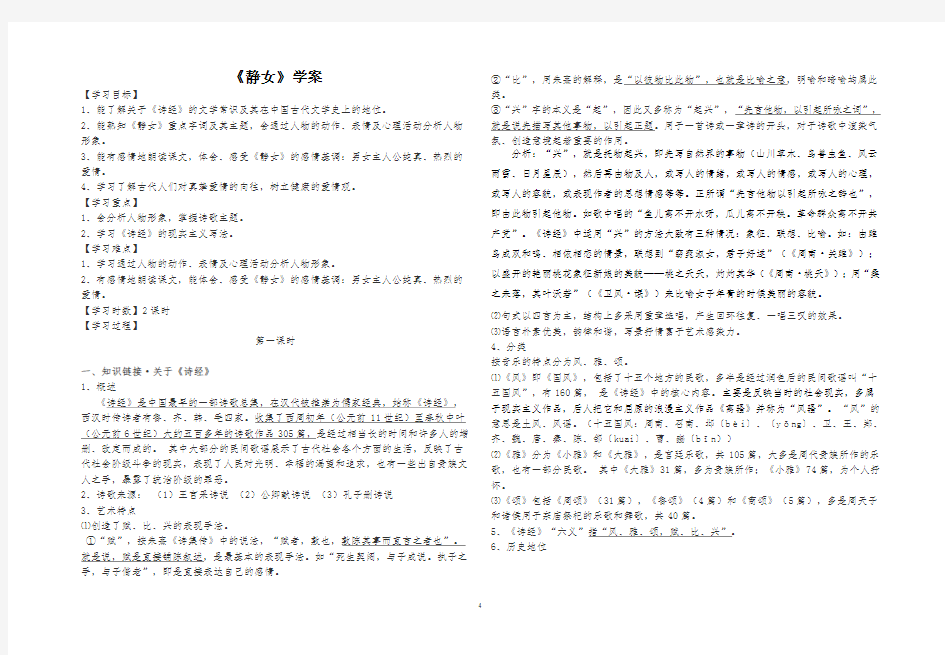

2《静女》学案

《静女》学案

【学习目标】

1、能了解关于《诗经》的文学常识及其在中国古代文学史上的地位。

2、能熟知《静女》重点字词及其主题,会通过人物的动作、表情及心理活动分析人物形象。

3、能有感情地朗读课文,体会、感受《静女》的感情基调:男女主人公纯真、热烈的爱情。

4、学习了解古代人们对真挚爱情的向往,树立健康的爱情观。

【学习重点】

1、会分析人物形象,掌握诗歌主题。

2、学习《诗经》的现实主义写法。

【学习难点】

1、学习通过人物的动作、表情及心理活动分析人物形象。

2、有感情地朗读课文,能体会、感受《静女》的感情基调:男女主人公纯真、热烈的爱情。

【学习时数】2课时

【学习过程】

第一课时

一、知识链接·关于《诗经》

1、概述

《诗经》是中国最早的一部诗歌总集,在汉代被推崇为儒家经典,始称《诗经》,西汉时传诗者有鲁、齐、韩、毛四家。收集了西周初年(公元前11世纪)至春秋中叶(公元前6世纪)大约五百多年的诗歌作品305篇,是经过相当长的时间和许多人的增删、改定而成的。其中大部分的民间歌谣展示了古代社会各个方面的生活,反映了古代社会阶级斗争的现实,表现了人民对光明、幸福的渴望和追求,也有一些出自贵族文人之手,暴露了统治阶级的罪恶。

2、诗歌来源:(1)王官采诗说(2)公卿献诗说(3)孔子删诗说

3、艺术特点

⑴创造了赋、比、兴的表现手法。

①“赋”,按朱熹《诗集传》中的说法,“赋者,敷也,敷陈其事而直言之者也”。就是说,赋是直接铺陈叙述,是最基本的表现手法。如“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老”,即是直接表达自己的感情。②“比”,用朱熹的解释,是“以彼物比此物”,也就是比喻之意,明喻和暗喻均属此类。

③“兴”字的本义是“起”,因此又多称为“起兴”,“先言他物,以引起所咏之词”,就是说先描写其他事物,以引起正题。用于一首诗或一章诗的开头,对于诗歌中渲染气氛、创造意境起着重要的作用。

分析:“兴”,就是托物起兴,即先写自然界的事物(山川草木、鸟兽虫鱼、风云雨雪、日月星辰),然后再由物及人,或写人的情绪,或写人的情感,或写人的心理,或写人的容貌,或表现作者的思想情感等等。正所谓“先言他物以引起所咏之辞也”,即由此物引起他物。如歌中唱的“鱼儿离不开水呀,瓜儿离不开秧。革命群众离不开共产党”。《诗经》中运用“兴”的方法大致有三种情况:象征、联想、比喻。如:由雎鸟成双和鸣、相依相恋的情景,联想到“窈窕淑女,君子好逑”(《周南·关雎》);以盛开的艳丽桃花象征新娘的美貌──桃之夭夭,灼灼其华(《周南·桃夭》);用“桑之未落,其叶沃若”(《卫风·氓》)来比喻女子年青的时候美丽的容貌。

⑵句式以四言为主,结构上多采用重章迭唱,产生回环往复、一唱三叹的效果。

⑶语言朴素优美,韵律和谐,写景抒情富于艺术感染力。

4、分类

按音乐的特点分为风、雅、颂。

⑴《风》即《国风》,包括了十五个地方的民歌,多半是经过润色后的民间歌谣叫“十五国风”,有160篇,是《诗经》中的核心内容。主要是反映当时的社会现实,多属于现实主义作品,后人把它和屈原的浪漫主义作品《离骚》并称为“风骚”。“风”的意思是土风、风谣。(十五国风:周南、召南、邶〔bèi〕、〔yōng〕、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、郐〔kuai〕、曹、豳〔bīn))

⑵《雅》分为《小雅》和《大雅》,是宫廷乐歌,共105篇,大多是周代贵族所作的乐歌,也有一部分民歌。其中《大雅》31篇,多为贵族所作;《小雅》74篇,为个人抒怀。

⑶《颂》包括《周颂》(31篇),《鲁颂》(4篇)和《商颂》(5篇),多是周天子和诸侯用于宗庙祭祀的乐歌和舞歌,共40篇。

5、《诗经》“六义”指“风、雅、颂,赋、比、兴”。

6、历史地位

《诗经》是我国文学的光辉起点,对后世文学影响很大,在我国乃至世界文化史上都占有极高的地位,奠定了我国古典诗歌现实主义基础。(其中民歌部分表现出“饥者歌其食,劳者歌其事”的现实主义精神。)

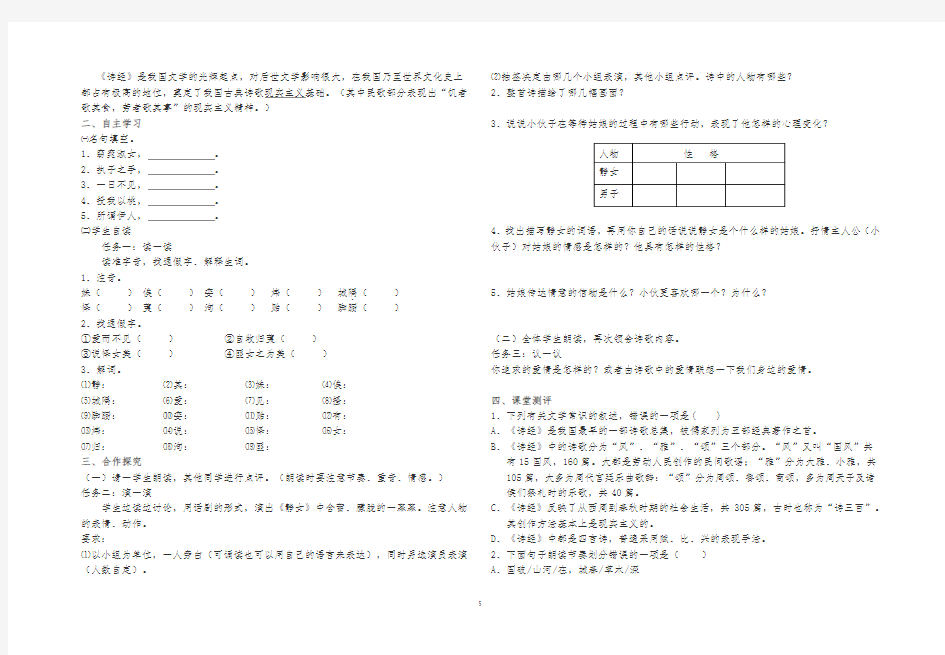

二、自主学习

㈠名句填空。

1、窈窕淑女,。

2、执子之手,。

3、一日不见,。

4、投我以桃,。

5、所谓伊人,。

㈡学生自读

任务一:读一读

读准字音,找通假字、解释生词。

1、注音。

姝()俟()娈()炜()城隅.()

怿()荑()洵()贻()踟蹰()

2、找通假字。

①爱而不见()②自牧归荑()

③说怿女美()④匪女之为美()

3、解词。

⑴静:⑵其:⑶姝:⑷俟:

⑸城隅:⑹爱:⑺见:⑻搔:

⑼踟蹰:⑽娈:⑾贻:⑿有:

⒀炜:⒁说:⒂怿:⒃女:

⒄归:⒅洵:⒆匪:

三、合作探究

(一)请一学生朗读,其他同学进行点评。(朗读时要注意节奏、重音、情感。)

任务二:演一演

学生边读边讨论,用话剧的形式,演出《静女》中含蓄、朦胧的一幕幕。注意人物的表情、动作。

要求:

⑴以小组为单位,一人旁白(可诵读也可以用自己的语言来表达),同时另选演员表演(人数自定)。⑵抽签决定由哪几个小组表演,其他小组点评。诗中的人物有哪些?

2、整首诗描绘了哪几幅画面?

3、说说小伙子在等待姑娘的过程中有哪些行动,表现了他怎样的心理变化?

4、找出描写静女的词语,再用你自己的话说说静女是个什么样的姑娘。抒情主人公(小伙子)对姑娘的情感是怎样的?他具有怎样的性格?

5、姑娘传达情意的信物是什么?小伙更喜欢哪一个?为什么?

(二)全体学生朗读,再次领会诗歌内容。

任务三:议一议

你追求的爱情是怎样的?或者由诗歌中的爱情联想一下我们身边的爱情。

四、课堂测评

1、下列有关文学常识的叙述,错误的一项是( )

A、《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,被儒家列为五部经典著作之首。

B、《诗经》中的诗歌分为“风”、“雅”、“颂”三个部分。“风”又叫“国风”共

有15国风,160篇。大都是劳动人民创作的民间歌谣;“雅”分为大雅、小雅,共105篇,大多为周代宫廷乐曲歌辞:“颂”分为周颂、鲁颂、商颂,多为周天子及诸侯们祭礼时的乐歌,共40篇。

C、《诗经》反映了从西周到春秋时期的社会生活,共305篇,古时也称为“诗三百”。

其创作方法基本上是现实主义的。

D、《诗经》中都是四言诗,普遍采用赋、比、兴的表现手法。

2、下面句子朗读节奏划分错误的一项是()

A、国破/山河/在,城春/草木/深

B、静女/其姝,俟我/于城隅;

C、七八个/星/天外,两三点/雨/山前

D、岂曰/无衣?与子/同袍

3、《》是我国最早的一部诗歌总集,共收入从到春秋中叶约五百年间的诗歌

篇,它开创了我国古代诗歌的传统。

4、《诗经》原来称为或,到,儒家把它奉为经典,才称为《诗经》。

5、“诗经”六义指、、、、、。

6、“四书”指、、、。

7、“五经”指、、、、。

第二课时

一、自主学习

(一)全体学生朗读背诵《静女》。

(二)根据全诗内容,思考:

1、《静女》是一首诗。诗中“彤管有炜,说怿女美”一句采用的表现手法,一语双关表现了青年男子的情怀。

2、《静女》第三章的韵脚分别是,押韵的方式是,有的表达效果。

二、合作探究

1、概括诗歌的结构。

2、概括诗歌的主旨。

3、试简要分析诗歌中“比”的表现手法。

4、《诗经》的句式以四言为主,采用重章叠唱的结构形式。试结合《静女》分析其句式特点。

三、拓展延伸

1、《静女》是如何体现朴实自然的民歌风格?

⑴真实地反映了古代劳动人民的经济地位和劳动生活,表现出健康、乐观的基调。

生活在两三千年前的我国黄河流域的北方人民,有着朴素豪爽的性格,对爱情的表达也直率大胆,朴实无华。诗中表达爱情的信物,也只不过是女子在劳动之余,从牧场带来的一株普通的小草,与当时统治阶级荒淫无耻的生活形成强烈的对照。

⑵抒情真率自然,决不矫揉造作,忸怩作态,富有强烈的生活气息和浓郁的乡土情调。

⑶语言简练、浅显,自然生动,不事雕琢。

以人人所能之言,道人人难表之情,千载之下,依然感人。

2、你能说说《诗经》中的情诗还有哪些吗?

四、课堂测评

1、对这首诗词句的理解,不正确的一项是( )

A、题目“静女”,是指文静美丽的姑娘。

B、“爱而不见”的意思是说故意藏起来不出现,逗小伙子着急。

C、“说怿女美”的意思是指姑娘美丽的彤管映衬得你更美。

D、“自牧归荑,洵美且异”这两句称赞姑娘送给他的荑草实在美得出奇。

2、对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A、这首诗基调欢快而富有情趣,叙写了一对青年男女约会的过程。

B、“爱而不见,搔首踟蹰”这个细节惟妙惟肖地描绘了小伙子当时那种焦灼不安的情

态。

C、无论是赠彤管,还是赠荑草,都发生在同一天,可见这对青年男女的恋情已到极致。

D、这首诗除了细节描写外,还运用了双关及移情手法,因而生动活泼.富有情趣。

3、选出对《静女》一诗内容理解有误的一项是()

A、《静女》是一首赋体诗,它运用“直陈其事”的手法,采用三章连唱的形式来叙写

故事,感情回环往复,内容富于变化,充分体现了民族的特色。

现,呼之欲出。

C、“说怿女美”、“匪女之为美”这两句借物抒情,意涉双关,表面上男青年是在赞

美姑娘馈赠给他的信物,实则表达了他对姑娘挚爱之情。

D、“自牧归荑,洵美且异”用借代的手法,以初生荑草白而柔嫩的特点,象征爱情的

真诚和纯美。

4、选出对“彤管有炜,说怿女美”二句翻译正确的一项()

A、红色的彤笛有色彩,漂亮的乐器让我喜爱。

B、彤笛鲜艳又光亮,漂亮的乐器真让我喜爱。

C、彤笛鲜艳又光亮,美丽的姑娘更让我喜爱。

D、彤笛鲜艳又光亮,静女叮嘱我要喜爱它。

5、下面对此诗赏析错误的二项是()

A、此诗以第一人称“我”——男青年写第一次恋人的约会的情景。

B、全诗三章,二章重在写场景,一章重在写心理。

C、第一章写青年之约,第二章写青年之恋,第三章写青年之诚。

D、作者由静女而彤管,由荑而静女之情,把人、物、情巧妙地融合起来,表现了男女

青年热烈的纯朴的恋情。

E.诗歌重章复唱,不注重细节描绘,从大处着笔,风格朴实,增添了艺术魅力。

五、课后作业

1、朗读背诵。

第八单元古诗词阅读《静女》导学案-辽宁省沈阳市第十中学人教统编版(2019)高一语文必修上册(无答案)

《静女》导学案(学生版) 主备人:审核人: [学习目标] 1、了解关于《诗经》的文学常识。 2、有感情地朗读课文,体会、感受《静女》的感情基调:男女主人公纯真、热烈的爱情。 3、通过《静女》的学习,掌握《诗经》“赋”的表现手法和《静女》顶真、双关的修辞方法。 4、认识古代劳动人民对美好爱情的追求和向往,建立健康的爱情观。 ☆预习案☆ 知识梳理: 一、文学常识: 1、《______》是我国最早的一部诗歌总集,共收入从________到春秋中叶约五百年间的诗歌_____篇,它是我国主义诗歌的源头。 2、《诗经》原来称为______或__________,到_______,儒家把它奉为经典,才称《诗经》。 3、《诗经》按其体制可分为_____、_____、_____三部分,按其表现手法可分为_____、_____、_____三类,这六要素合称为《诗经》六义。 4、《诗经》的句式,以_____言为主,章法上的特点是:_____ 、_____ 。(结合资料补充1《诗经·蒹葭》) 二、字词梳理: ①注音。(在文中标注) 姝()俟()见() 踟蹰()娈() 贻()彤()管炜()怿()归()荑() 洵() ②找通假字。 爱而不见_____ 、_____ 自牧归荑_____ 说怿女美_____ 、_____ 匪女之为美_____ ③解词。 静女其姝静女其娈:_____ 匪女之为美,美人之贻_____ 姝:_____ 俟:_____ 城隅:_____ 踯躅:_____ 娈:_____ 贻:_____ 炜:_____ 怿:_____ 洵:_____ [我的疑惑] 请你将预习中未能解决或有疑惑的问题写下来,等待课堂上与老师和同学探究解决。 ☆探究案☆ [学始于疑]将预习课中生成的问题,归类整理。

粤教版高中语文必修一导学案《静女》

《静女》课堂实录及教学反思 《静女》的现代诗或五言、七言诗。 [ 标签:静女,现代,五言 ] 要求:要按照《静女》的文章意思来作。 《静女》出自《诗经》 静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。 静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。 自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。 ☆缘☆回答:1 人气:1 解决时间:2009-09-19 10:59 满意答案好评率:100% 缘起 以前上《静女》,都是用传统的方法,读读讲讲,议议背背,一堂课下来,字词句都解决了,学生当堂还能背诵。再上《静女》,我寻思若再用老方法,恐怕学生不过瘾。要突破的话,一定要充分利用学生本身的资源。课后的练习引发了我的注意:“把《静女》改写成白话诗或小故事,可以发挥想象,有所创新。”我先在班上调查,问学生愿不愿先完成这个练习。学生的热情超出我的意料,不仅愿意,而且问可不可以用古代诗词呀,现代歌词呀,小品戏剧呀,故事新编呀等等来诠释。我灵机一动:像这样和其他艺术形式结合,不就是综合性语文学习吗?何不从此切入?于是和学生商量,一是让学生充分预习,背诵啊,理解啊,都让学生自己解决;二是调查学生愿意用哪种艺术形式演绎《静女》(教师言明:用你能想到的最具创意的形式来改写或扩写或戏说等),把学生分成古诗小组、现代诗歌小组、故事小组、戏剧小组,以小组自主研究和合作为方式,专设一堂课让各小组展示成果。 课堂实录 一、《诗经》源头探爱情 师:《诗经》中有“爱情三部曲”。“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。”(《诗经关雎》)──以雌雄二鸟和鸣起兴,表达了男子对女子真挚、热烈的追求。“一日不见,如三月兮;一日不见,如三秋兮;一日不见,如三岁兮。”(《诗经子衿》)──男子对女子刻骨铭心的思念,以致度日如年,精神恍惚。“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方。”(《诗经蒹葭》)──追求而不可得的惆怅、迷惘的愁情恰似苍茫的秋水,萧瑟的芦苇。爱情是人类最真挚的情感,爱情是文学永恒的主题。让我们来看看先民是怎样谈情说爱的。 生:(齐声背诵《静女》) [说明]教师引用《诗经》中有关爱情的名句,既联系了以前知识,又营造了浓浓的课堂

高中语文必修一导学案及答案

必修一第一单元导学及练习案 现代诗歌 第一课时·预习《沁园春·长沙》(兼及《浪淘沙·北戴河》《七律·长征》《采桑子·重阳》) 【教学目标】 1、初步掌握格律诗的一些基本规则:压韵、对仗、平仄、粘对等等。 2、了解“沁园春”“浪淘沙”“采桑子”三种词牌的固定格律。 3、识记重点字词及典故的读音和解释,学会品味诗歌语言的意象。 4、深情顶礼一代伟人的博大情怀,感悟主席心忧天下的豪情壮志。 【重点难点】 1、重点——字词典故和格律; 2、难点——意象把握、情怀解读。 【教学层林尽染(静) 近观:漫江碧透百舸争流(静、动) 仰视:鹰击长空(动) 俯瞰:鱼翔浅底(动) 语文必修1导学案·练习案第1页 总写:万类霜天竞自由 小结:远近结合,总分有序,动静交错,红绿辉映,描绘了一幅多姿多彩、生机勃勃、色彩绚丽的湘江秋景图。 ③峥嵘岁月图:抓住“忆”字。(提问:思考什么叫“书生意气”?) 青春年少,神采飞扬,才华横溢,意气风发,热情奔放。“粪土当年万户侯”,怎样的情怀啊?试回想一下《沁园春·雪》中哪些词句的思想一首气势磅礴的诗, 成了最美的意象。调动了半个世纪的酝酿。 有时潇洒地抽烟,轻易不朗诵, 抬头望断南飞雁,天安门城楼上只那一句, 宽阔的脑际却有大江流淌,便成了世界的诗眼,嘹亮了东方! 五、阅读下列诗句(提问:比较本词中的秋景,看看在感情色彩上有何不同?) ①悲哉秋之为气,萧瑟兮草木摇落而变衰。——《楚辞》 ②风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。————杜甫《登高》 ③碧云天,黄叶地,北雁南飞,晓来谁染霜林醉?总是离人泪。——《西厢记》 ④已觉秋窗秋不尽,那堪风雨助凄凉。————《红楼梦》 语文必修1导学案·练习案第2页 六、掌握格律诗的一些规则(重点。律诗排序必用到这一知识点!) 补充:平仄(“天子圣哲”)、对仗、三“粘”四“对”、压韵、起承转合、用典孤平、

静女习题及答案

《静女》习题及答案【部编版高一上册】 班级:姓名: 【习题】 一)选择题: 1.下列有关文学常识的叙述,错误的一项是() A、《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,被儒家列为五部经典著作之首。 B、《诗经》中的诗歌分为“风”、“雅”、“颂”三个部分。“风”又叫“国风”共有15国风,160篇。大都是劳动人民创作的民间歌谣:“雅”分为大雅、小雅,共105篇,大多为周代宫廷乐曲歌辞:“颂”分为周颂、鲁颂、商颂,多为周天子及诸侯们祭礼时的乐歌,共40篇。 C、《诗经》反映了从西周到春秋时期的社会生活,共305篇,古时也称为“诗三百”。其创作方法基本上是现实主义的。 D、《诗经》中都是四言诗,普遍采用赋、比、兴的表现手法 2.下面句子朗读节奏划分错误的一项是() A.国破/山河/在,城春/草木/深 B.静女/其姝,俟我/于城隅; C、七八个/星/天外,两三点/雨/山前 D、岂曰/无衣?与子/同袍 3.对这首诗词句的理解,不正确的一项是() A.题目“静女”,是指文静美丽的姑娘。 B.“爱而不见”的意思是说故意藏起来不出现,逗小伙子着急。 C.“说怿女美”的意思是指姑娘美丽的彤管映衬得你更美。 D“自牧归荑,洵美且异”这两句称赞姑娘送给他的荑草实在美得出奇。 4.对这首诗的赏析,不恰当的一项是() A.这首诗基调欢快而富有情趣,叙写了一对青年男女约会的过程。 B.“爱而不见,搔首踟蹰”这个细节惟妙惟肖地描绘了小伙子当时那种焦灼不安的情态。 C.无论是赠彤管,还是赠荑草,都发生在同一天,可见这对青年男女的恋情已到极致。 D.这首诗除了细节描写外,还运用了双关及移情手法,因而生动活泼。富有情趣。 5.选出对《静女》一诗内容理解有误的一项是() A.《静女》是一首赋体诗,它运用“直陈其事”的手法,采用三章连唱的形式来叙写故事,感

《静女》赏析习题及答案【部编版高一必修上册】

《静女》赏析习题及答案【部编版高一必修上册】 内容:【原诗】【翻译】【作者】【背景】【主题思想】 题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】 《静女》/《诗经·邶风》备课习题资料 【原文】 静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。 静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。 自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。 【翻译】 姑娘温柔又静雅,约我城角去幽会。有意隐藏不露面,徘徊不前急挠头。 姑娘漂亮又静雅,送我一束红管草。红管草色光灿灿,更爱姑娘比草美。 送我野外香勺药,勺药美丽又奇异。不是勺药本身美,宝贵只因美人赠。【作者】 《诗经》,是中国古代诗歌开端,最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)的诗歌,共311篇,其中6篇为笙诗,即只有标题,没有内容,称为笙诗六篇(《南陔》、《白华》、《华黍》、《由庚》、《崇丘》、《由仪》),反映了周初至周晚期约五百年间的社会面貌。 【主题思想】 《静女》是写青年男女幽会的诗歌,表现了男子对恋人温柔娴静的称赞以及对她的深深情意,体现出年轻男女之间纯美爱情的美好。表达了作者对美好爱情的歌颂与追求。 【精品习题及答案】 一、文言现象积累: 1、找出下列诗句中的通假字并解释: ①爱而不见: ②爱而不见:

③说怿女美: ④匪女之为美: ⑤自牧归荑: ⑥匪女之为美: 2、判断文言句式: ①俟我于城隅。: ②匪女之为美,美人之贻。: ③爱而不见,搔首踟蹰。: 3、解释加点文言虚词: ①静女其.姝: ②俟我于.城隅: ③爱而.不见: ④匪女之.为美,美人之贻: 二、翻译: 1、静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。 2、静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。 3、自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。 三、理解性默写: 1、《静女》中,描写静女送我第一个礼物的句子是:,。 2、《静女》中,描写静女送我第二个礼物的句子是:,。 3、《静女》中,描写约会时男主人憨厚痴情的句子是:,。 4、《静女》中,描写男主人爱屋及乌,表达对女子的喜爱的句子是,。 5、《静女》中,描写男主人对女主人所赠的管箫的喜爱的句子是:,。

高中语文静女导学案

《静女》导学案 古典诗歌(1) 一、课前热身 (一)知识回顾: 1、《关雎》 关关睢鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。 2、《蒹葭》 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方,溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。(二)文学常识: 1、诗歌简介: (1)掌握诗歌类别及其特点 直接抒情 按内容有无抒情诗借景抒情 较完整的故借人、事的描写抒情 事和人物分叙事诗 现新诗格律诗 代按形式分自由诗 诗散文诗 歌群众创作的民歌(歌谣) 按来源分 文人作品 以旧体诗形式反映现代生活和思想感情的诗(如毛泽东的《七律。长征》 四言古诗:最早出现(《诗经》) 五言古诗:成熟于汉代 古体诗七言古诗:成熟于唐代 古乐府诗:标题有的加上“歌”、“行”“歌行” “引”“曲”“吟”等名称 代诗五言绝句 绝句 诗近体诗七言绝句 (形成于唐代)五言律诗 歌律诗七言律诗 词(又称“诗余”“长短句”): 调有定格、句有定数、字有定声,以两宋成就最高 小令(短小的曲子) 散曲 套数(散套)

曲(又称“词余”) 杂剧 剧曲(已是供演出的剧本) 传奇 2、诗经简介: (1)地位:是我国最早的诗歌总集,开创了我国现实主义的文学创作道路。 (2)时间:收集了从西周到春秋中期的诗歌,反映了500年间的社会生活。 (3)名称:《诗》《诗三百》《诗经》,到西汉被尊为儒家经典之后,才有《诗经》之称。(4)篇数:共305篇。“风”160篇;“雅”105篇;“颂”40篇。 一、风雅颂(乐曲、表现内容) 1、“风”(即15国风,大多为民间歌谣) 2、“雅”(又分“大雅”、“小雅”,多为贵族创作的宫廷乐曲歌词) 3、“颂”(宗庙祭祀乐歌)三大类。 **“风骚”:《诗经》里的“国风”;屈原的《离骚》 二、赋比兴(表现手法) 赋:(赋者,敷陈其事而直言之者也) 作用——使诗歌显得整齐匀称,有气势。往往“形象逼真、细节细腻”。 比:(“比者,以彼物比此物也”)即比喻。 作用——使其特征更加鲜明突出。 兴:(“兴者,先言他物以引起所咏之辞也”)即由此物引起他物。 作用——发端,增强诗的韵味和形象感染力。 比兴连用: 作用——起到联想、象征、烘托气氛和增加韵味的作用,加强诗歌的生动性和形象性。 其他主要表现形式 ①重章复唱: 作用——表现事物进展的程度和顺序,诗意递进,突出内容。增加诗歌的音乐性和节奏感,一唱三叹,更加强抒情效果,突出感情。 ②双声、叠韵、叠字的大量运用: 作用——形象生动,精确表情达意,描绘事物特征,加强语意;语音和谐,产生回环往复的艺术效果。 ③句式特点:为四言诗:以四言为主,兼有杂言。往往为隔句用韵。 ④语言富于形象性和音乐性。 补充小常识:【孔子六艺】(也可称古代六艺) 礼:礼节(即今德育) 乐:音乐 射:射箭技术(锻链体格,品格修养) 御:驾驭马车的技术 书:书法(即今文学) 数:算法(即今数学) 《诗经两首》 《静女》 二、鉴赏分析

《静女》导学案(学生版)(统编版高一必修上)

《静女》导学案(学生版)(统编版高一必修上) [学习目标] 1、了解关于《诗经》的文学常识。 2、有感情地朗读课文,体会、感受《静女》的感情基 调:男女主人公纯真、热烈的爱情。 3、通过《静女》的学习,掌握《诗经》“赋”的表现手 法和《静女》顶真、双关的修辞方法。4、认识古代劳动人民 对美好爱情的追求和向往,建立健康的爱情观。 ☆预习案☆ 知识梳理: 一、文学常识: 1、《______》是我国最早的一部诗歌总集,共收入从 ________到春秋中叶约五百年间的诗歌_____篇,它是我国 主义诗歌的源头。 2、《诗经》原来称为______或__________,到_______,儒家把它奉为经典,才称《诗经》。 3、《诗经》按其体制可分为_____、_____、_____三部分,按其表现手法可分为_____、_____、 _____三类,这六要素合称为《诗经》六义。

4、《诗经》的句式,以_____言为主,章法上的特点是: _____ 、_____ 。(结合资料补充1《诗经蒹 葭》) 二、字词梳理: ①注音。(在文中标注) 姝()俟()见 ( ) 踟蹰 ()娈() 贻()彤()管炜()怿 ()归()荑() 洵() ②找通假字。 爱而不见_____ 、_____ 自牧归荑_____ 说怿女美_____ 、_____ 匪女之为美_____ ③解词。 静女其姝静女其娈:_____ 匪女之为美,美 人之贻 _____ 姝:_____ 俟:_____ 城隅:_____ 踯躅:_____ 娈:_____ 贻: _____

炜:_____ 怿:_____ 洵: _____ [我的疑惑] ☆探究案☆ [学始于疑]将预习课中生成的问题,归类整理。 重点研读: 一、读一读:有感情地诵读诗歌,把握诗歌节奏。 1、学生朗读,其他同学进行点评。朗读要注意节奏,情感。 2、全班朗读(强调节奏、感情基调的把握)。 3、熟读成诵。 二、演一演:学生边读边讨论,用话剧的形式,演出《静女》中含蓄、朦胧的一幕幕,认真揣摩男女主人公的情态及心理活动。 要求:⑴以小组为单位,一人旁白(可诵读也可以用自己的语言来表达),同时另选演员表演(人数自定)。 ⑵抽签决定由哪几个小组表演,其他小组点评。 三、议一议: 1、整首诗描绘了哪几个场景? 2、找出描写静女的词语,再用你自己的话说说静女是个什么样的姑娘。

诗经 静女教案

《诗经·邶风·静女》教案 (高教版基础模块(上册)) 教学目标: 1.了解关于《诗经》的文学常识,掌握文中重点文言词,锻炼学生的口译能力。 2.体会、感受《静女》的感情基调:男女主人公纯真、热烈的爱情,初步学会鉴赏古体诗,领悟古体诗的情趣和艺术魅力。 3.通过《静女》的学习,掌握《诗经》比兴、重章叠句的艺术特色和顶针、双关的修辞方法。 教学难点: 1.《静女》蕴含的感情,所表达的爱情共性。 2.《诗经》的艺术特色 教学方法:讲授法、提问法、讨论法 教学手段:常规手段和现代手段(多媒体PPT展示与黑板板书,因条件制宜)教学用时:1课时 教学进程: 第一环节:[导入新课] 爱情名句背诵接力赛(5分钟) 学生以组为单位进行爱情名句背诵接力赛,每组每次派一位同学轮流背出一句描写爱情的名句,限时3分钟(预留30秒的准备时间,每组思考时间不得超过10秒,可以有一次的提示机会)。 参考名句: 衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴/ 问世间情为何物,直教人生死相许/ 两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮/ 郎骑竹马来,绕床弄青梅。 同居长干里,两小无嫌猜/ 天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期/ 在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝/

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑/ 红豆生南国,春来发几枝。愿君多采撷,此物最相思 / 执子之手,与子偕老/ 生命诚可贵,爱情价更高…… 活动结束,教师总结,导入新课: (刚才同学们的接力赛很精彩)我们刚刚所举的耳熟能详的例子中,有的就出自《诗经》,下面我们来简单了解一下《诗经》这一部著作(同学们一起回答):《诗经》是我国最早的一部(诗歌总集)? 相传为谁编定(孔子)?共多少篇(305)? 最初称(《诗》、《诗三百》、《三百篇》)? 分为三个部分,是哪三个部分(风、雅、颂)? (备注:赋、比、兴是《诗经》常用的表现手法。 赋,就是直接的铺叙陈述,如实地把事情说出来。 比,就是比喻,有明喻,如“首如飞蓬”(××像××),有隐喻,如“硕鼠硕鼠,无食我黍”,以硕鼠喻贪官污吏(××是××)。 兴,又叫起兴,从别的事物写起,引到所要表达的意思上来,带有引起联想的意味。) 爱情是人类最真挚的情感,也是文学永恒的主题。《诗经》作为我国古代文学的源头,先人早就用“窈窕淑女,君子好逑”来表达男子对女子真挚、热烈的追求。 今天我们要学习的《静女》,也是《诗经》中一首描写爱情的诗篇,它给我们展现了男女主人公之间怎样的爱情故事?请同学们翻开课本176页。 第二环节:[讲授新课] (分钟) 一、通过检测个别字词发音,检查学生预习情况(提问学生)。 姝(shū) 俟(sì) 见(xiàn) 蜘蹰(chíchú)娈(lu án)贻(yí) 彤(tóng)管炜(wěi)怿(yì)归(kuì)荑(tí)洵(x ún) 二、全班朗读 三、课文讲解 第一章:静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。

静女教学设计

《静女》教学设计

一、教材内容分析 所谓“诗歌长于抒情”,读诗的目的之一是感受、体会、积累积极健康的思想情感。《静女》一文,节选自《诗经·邶风》,这是东周时期产生于邶地的民歌。诗中以男子的口吻生动而深情地描写了青年男女在城郊幽会的快乐情景,表现了男女之间亲密和谐的关系和纯朴健康的情爱,至今读来仍不失为一首优秀的爱情诗篇。重章叠句的结构样式以及顶针的运用是本诗文的主要写作特点。整体感知诗文内容,对理解并评价主人公内心情感有较大的辅助作用,特别是在帮助高中学生建立正确的爱情观方面。 二、学情分析 《静女》这篇古体诗文的文字整体上并不艰涩,高一学生结合注释以及古汉语常用字字典等工具书理解字义的表层意思应该不成问题。但由于高一学生的诗词诵读量较少,特别是是中国古典诗词积累较少,想象联想能力和感悟能力较差,在阅读中充分展开联想想象、真切感受形象、鉴赏诗歌的语言表达形式等方面存在一定障碍,不能在联想比照中领悟意蕴,获得更为丰富深刻的启示。 再者,《静女》是《诗经·邶风》中一篇脍炙人口的纯美到没有任何杂质的爱情诗。几千年来,不知羡煞了多少痴男怨女。而高一的学生,已开始对爱情充满了向往和憧憬。因此,在教学过程中教师应积极借助《静女》中的纯美爱情,引导学生树立纯朴、健康的爱情观。 三、教学目标 (一)在诵读过程中把握《诗经》中重章叠唱的表达特色; (二)运用想象联想的方式体会《静女》中青年劳动男女城郊幽会的欢乐情景,帮助学生理解青年男女的形象; (三)通过体会诗中纯朴真挚、意趣天然的爱情场景以及热烈而纯朴的恋情,了解我国古代人们对真挚爱情的向往,引导学生树立正确的爱情观。 四、教学重难点 【教学重点】

《静女》导学案

[学习目标] 1、了解关于《诗经》的文学常识。 2、有感情地朗读课文,体会、感受《静女》的感情基调:男女主人公纯真、热烈的爱情。 3、通过《静女》的学习,掌握《诗经》“赋”的表现手法和《静女》顶真、双关的修辞方法。 4、认识古代劳动人民对美好爱情的追求和向往,建立健康的爱情观。 ☆预习案☆ 知识梳理: 一、文学常识: 1、《______》是我国最早的一部诗歌总集,共收入从________到春秋中叶约五百年间的诗歌_____篇,它是我国主义诗歌的源头。 2、《诗经》原来称为______或__________,到_______,儒家把它奉为经典,才称《诗经》。 3、《诗经》按其体制可分为_____、_____、_____三部分,按其表现手法可分为_____、_____、_____三类,这六要素合称为《诗经》六义。 4、《诗经》的句式,以_____言为主,章法上的特点是:_____ 、_____ 。(结合资料补充1《诗经蒹葭》) 二、字词梳理: ①注音。(在文中标注) 姝()俟()见( ) 踟蹰()娈() 贻()彤()管炜()怿()归()荑() 洵() ②找通假字。 爱而不见_____ 、_____ 自牧归荑_____

说怿女美_____ 、_____ 匪女之为美_____ ③解词。 静女其姝静女其娈:_____ 匪女之为美,美人之贻_____ 姝:_____ 俟:_____ 城隅:_____ 踯躅:_____ 娈:_____ 贻:_____ 炜:_____ 怿:_____ 洵:_____ [我的疑惑] ☆探究案☆ [学始于疑]将预习课中生成的问题,归类整理。 重点研读: 一、读一读:有感情地诵读诗歌,把握诗歌节奏。 1、学生朗读,其他同学进行点评。朗读要注意节奏,情感。 2、全班朗读(强调节奏、感情基调的把握)。 3、熟读成诵。 二、演一演:学生边读边讨论,用话剧的形式,演出《静女》中含蓄、朦胧的一幕幕,认真揣摩男女主人公的情态及心理活动。 要求:⑴以小组为单位,一人旁白(可诵读也可以用自己的语言来表达),同时另选演员表演(人数自定)。 ⑵抽签决定由哪几个小组表演,其他小组点评。

《静女》导学案(教师版)

《静女》导学案(教师版) 主备人:吴旺林 审核人:杨瑞 时间:2017.03.24 [学习目标] 1、了解关于《诗经》的文学常识。 2、有感情地朗读课文,体会、感受《静女》的感情基调:男女主人公纯真、热烈的爱情。 3、通过《静女》的学习,掌握《诗经》“赋”的表现手法和《静女》顶真、双关的修辞方法。 4、认识古代劳动人民对美好爱情的追求和向往,建立健康的爱情观。 知识梳理: 一、文学常识: 1、《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,共收入从西周初期到春秋中叶约五百年间的诗歌 305 篇,它是我国现实主义诗歌的源头。 2、《诗经》原来称为《诗》或《诗三百》,到西汉,儒家把它奉为经典,才称《诗经》。 3、《诗经》按其体制可分为风、雅、颂三部分,按其表现手法可分为赋、比、兴三类,这六要素合称为《诗经》六义。 4、《诗经》的句式,以四言为主,章法上的特点是:重章叠句、反复吟唱。(结合《诗经·蒹葭》) 二、字词梳理: ①注音。(在文中标注) 姝(shū)俟(sì)见(xiàn) 踟蹰(chí chú)娈(luán)贻(yí)彤(tóng)管炜(wěi)怿(yì)归(kuì)荑(tí)洵(xún)

②找通假字。 爱而不见“爱”通“薆”:隐藏、“见”通“现”:出现 自牧归荑“归”通“馈”:馈赠 说怿女美“说”通“悦”:喜爱、“女”通“汝”:你的 匪女之为美“匪”通“非”:不是 ③解词。 静女其姝静女其娈:形容词词头匪女之为美,美人之贻音节助词,无意义 姝:美丽俟:等候城隅:城上的角楼 踯躅:心里迟疑,要走不走的样子娈:美好贻:赠送 炜:鲜明有光的样子怿:喜爱洵:的确,确实 [我的疑惑] [学始于疑]将预习课中生成的问题,归类整理。 重点研读: 一、读一读:有感情地诵读诗歌,把握诗歌节奏。 1、学生朗读,其他同学进行点评。朗读要注意节奏,情感。 2、全班朗读(强调节奏、感情基调的把握)。 3、熟读成诵。 二、演一演:学生边读边讨论,用话剧的形式,演出《静女》中含蓄、朦胧的一幕幕,认真揣摩男女主人公的情态及心理活动。

静女教案

《诗经》二首·静女 【教材分析】本节课是中职语文教材第二册第一单元第二课《〈诗经〉二首》中的第一首。本单元的设计思想是“构筑情感的驿站”,目的是通过引导学生深入体会不同文章的情感,让学生感受亲情的伟大、爱情的美好、乡情的绵长、友情的可贵、民族情的深沉,从而丰富学生的情感世界,加强情感教育。而《静女》一诗是一首优美纯真的爱情诗,它虽然描写了一对青年男女约会的情景,但感情基调乐观、健康,风格清新、朴实,非常适合引导学生诵读体会,从而进行情感教育。 【学情分析】中等职业学校二年级的学生在初中时已经对《诗经》及《诗经》中的爱情诗如《关雎》、《蒹葭》有所了解,再加上他们本身对朦胧爱情的向往和追求,比较容易喜欢学习《静女》这首诗。对他们来说难点是诗中有许多字词比较生僻,增加了理解的难度,因此要让学生结合注释充分朗读,疏通字词和诗意。同时要通过反复诵读品味引导学生领会诗中男女主人公那种淳朴而真挚的爱情,从而树立正确的爱情观。 【设计理念】依据新课程标准,立足文本,以学生为本,既注重学生基础知识的掌握,又注重培养学生的语文能力和语文素养,采用多种教学方法激发学生学习的兴趣,调动学生学习的积极性,促进学习效果。 【教时安排】一课时 【教学目标】 知识目标:1、掌握《诗经》的基本文学常识。 2、积累重点文言实词,熟记通假字。 能力目标:1、理解诗歌朴实自然的风格。

2、学会有感情朗诵诗歌。 情感目标:1、领会诗歌中主人公淳朴而真挚的爱情。 2、树立健康乐观的爱情观。 【教学重难点】1、理解诗歌含义,有感情诵读诗歌。 2、把握诗中主人公性格,领会其淳朴真挚的爱情。【教学方法】诵读法、赏析法、讨论质疑法、情景再现法。 【教具准备】多媒体课件、教材 【教学过程】

《诗经 氓》导学案

《诗经?氓》导学案 班级: 姓名: 学习目标: 1、复习《诗经》的有关常识。 2、反复朗读并掌握文中重点实词虚词的用法。 3、鉴赏作品中的人物形象。 4、探究《氓》的主题思想及现实意义。 学习重点: 1、熟背本诗,掌握文中重点实词虚词的用法。 2、鉴赏作品中的人物形象。 学习难点: 1、探究《氓》的主题思想及现实意义。 课时安排:三课时 第一课时 一、关于《诗经》 1、了解《诗经》 (1)、总说 《诗经》是中国最早的诗歌总集。收入自西周初年至春秋中叶大约五百多年的诗歌(前11世纪至前6世纪)305篇。(另外还有6篇有题目无内容,即有目无辞,称为笙诗),又称《诗三百》。先秦称为《诗》,或取其整数称《诗三百》。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,出现了今文的鲁、齐、韩三家诗。鲁诗出自鲁人申培,齐诗出自齐人辕固,韩诗出自燕人韩婴,三家诗兴盛一时。鲁人毛亨和赵人毛苌的古文“毛诗”晚出,但在民间广泛流传,最终压倒三家诗,盛行于世。后三家诗亡佚,仅存《毛诗》。 作为中国文学的主要源头之一,《诗经》一直受到历代读书人的尊崇,经历两千多年已成为一种文化基因,融入华夏文明的血液。 (2)、《诗经》的“六义”:风雅颂赋比兴 风、雅、颂 《风》“风”的意思是土风、风谣。分为十五国风:周南、召南、邶〔bai〕、鄘〔y ōng〕、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、郐〔kuai〕、曹、豳〔bīn))。共160篇。 《雅》“雅”是正声雅乐,即贵族享宴或诸侯朝会时的乐歌,分为“大雅”、“小雅”,共 105篇,其中大雅31篇,小雅74篇,大雅多为贵族所作,小雅为个人抒怀。 《颂》包括《周颂》(31篇),《鲁颂》(4篇),和《商颂》(5篇),是宗庙用于祭祀的乐歌和舞歌,共40篇。 赋、比、兴 朱熹《诗集传》“赋者,敷陈其事而直言之者也”;“比者,以彼物比此物也”;“兴者,先言他物以引起所咏之词也。” (2)、诗的来源: 采诗说: 孟春之月,群居者将散,行人振木铎徇于路以采诗,献之太师,比其音律,以闻于天子。故曰王者不窥牖户而知天下。(班固《汉书·食货志》) 男女有所怨恨,相从而歌。饥者歌其食,劳者歌其事。男年六十、女年五十无子者,

《诗经·静女》优秀教案课程

《诗经?静女》教学设计 教学目标 知识目标: 1.了解《诗经》的基本常识,掌握重章迭句的形式特点。 2.体会赋、比、兴的艺术手法。 3.能够掌握四言诗的诵读节拍。 能力目标: 1.继续培养学生结合注释,能初步读懂诗作的能力。 2.背诵课文。培养和提高学生准确把握作品的思想感情的能力。 3.结合高考对诗歌的表现手法等的要求,培养学生运用所学知识解题的能力。 情感目标:、 1.使学生了解我国古代人们对真挚爱情的向往,陶冶高尚的情操。 2.激发学生对传统文化的热爱之情,传承文化精神。 教学重点 1.通过准确、有感情地诵读诗歌, 领会赋、比、兴的艺术表现手法及妙处。 2.引导学生分析、把握人物形象。 教学难点 诗中女主人公形象的把握。 教学方法 诵读法、谈话法、讨论法、比较法、训练法 教学课时 1课时 教学过程 一、导入新课,走进《诗经》,简介《诗经》 同学们,中国古诗中有无数的名句,是经过了几千年时间的洗礼而沉淀下来的,如美酒般香醇。其中有许多爱情名句值得我们咀嚼,下面老师起头,同学们来接吧! 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑《诗经?关雎》 执子之手,与子偕老。《诗经·击鼓》 一日不见,如三月兮。。。《诗经·子衿》 蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方。《诗经?蒹葭》 昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。《诗经·采薇》 投我以木桃,报之以琼瑶。匪报也,永以为好也。《诗经·木瓜》 同学们这些爱情名句出自于哪里吗?(学生回答)《诗经》。 请你们在回忆初中所学的基础上说说有关《诗经》的文学常识:(学生各抒已知,教师总结归纳播放课件) (1)《诗经》是我国最早的一部诗歌总集。反映了西周初年至春秋中期的500年间的古代

静女教案

静女(教案) 一、教学目标 1、了解关于《诗经》的文学常识。 2、有感情地朗读课文,体会、感受《静女》的感情基调:男女主人公纯真、热烈的爱情。 3、通过《静女》的学习,掌握《诗经》比兴、重章叠句的艺术特色和顶针、双关的修辞方法。 二、教学重难点 三、教学时间 四、教学过程 第一课时 一、导入新课(5分钟) 从古到今,爱情就是一个说不完的话题,古今中外有许多感人心弦的爱情故事及文学作品,同学们能不能列举出你印象最深的爱情诗句呢? 衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴 / 问世间情为何物,直教人生死相许 /两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮/ 郎骑竹马来,绕床弄青梅。同居长干里,两小无嫌猜/天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期/ 在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝/ 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑/红豆生南国,春来发几枝。愿君多采撷,此物最相思/ 执子之手,与子偕老/ 生命诚可贵,爱情价更高…… 我们古代的时候啊,男女之间是没有象我们现在这样的,古时候,大家都讲究“男女授受不亲”的礼仪,因此,“父母之命,媒妁之言”便成了婚姻的一个主要模式,它成就了很多幸福家庭,但也造就了许多悲剧,于是许多勇敢的年轻人选择了自由恋爱,今天,我们就来学习《静女》这首诗歌,看看男女主人公是怎样自由恋爱的?是不是跟我们现在的自由恋爱一样? 二、基础知识 1、《诗经》基础知识介绍(10分钟) 静女选自《诗经》,那大家回忆一下我们初中的时候有没有学过《诗经》里面的一些文章呢? 《关雎》和《蒹葭》都出自诗经。那我们接下来就先来学习关于《诗经》的一些相关知识:1)、《诗经》是我国最早的诗歌总集,记载了西周初期至春秋中叶约五百年间的诗歌作品,原本称《诗》,编成于公元前6世纪的春秋时期,共305篇,所以也叫《诗三百》。孔子将《诗三百》做为道德教育的教材,自汉以后儒家学派把它当成经典,才称为《诗经》。儒家奉有“四书”“五经”,“四书”指《大学》《中庸》《论语》《孟子》;“五经”指《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》,(诗、书、礼、乐、易、春秋六部经典合称“六艺”,其中《乐经》散失,只留存下来《乐记》一篇,并入《礼经》中,因此在汉朝,以此五本著作作为经典,称为《五经》。 2)、诗歌多以四言为主,朴实优美,普遍运用赋、比、兴的艺术手法,在章法上有重章叠句、反复吟唱的特点。 3)、风雅颂和赋比兴合起来称为诗经六义。 A、从音乐曲调上来看《诗经》可划分分为“风”“雅”“颂”三大类。 (1)“风”有十五国风,从周南、召南、邶、鄘、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹、豳等15个地区采集上来的土风歌谣。共160篇。大都是民间歌谣,是当时人民的口头创作,反映了社会的风貌和人民的喜怒哀乐,是《诗经》中的精华。

高中语文《归去来兮辞》导学案(教师版)

《归去来兮辞》导学案 【学习目标】 1.了解辞赋的基本特点,能记住文中的“衡”“景”两个通假字、“亲戚”“有事”“窈窕”三 个古今异义、“胡、奚、曷、焉、何”五个疑问代词、“夫、故、以、而、之”等文言实词一词多义和虚词的多种用法。记住被动、倒装等文言句式,尝试进行逐字逐句翻译,提高翻译文言文的能力。 2.通过回顾高一所学寓情于景的抒情方式,反复朗读,通过斟酌字句,推敲文中的用词,分析本文寓情于景和直抒胸臆结合的写作技巧。 3.抓住写景状物和直抒胸臆的字词理解作者反抗黑暗,辞官归田,不与当时黑暗的上层社会同流合污而热爱田园生活的积极精神,学习其高洁的理想志趣和坚定的人生追求。 课前预习 一、知识链接 1.走近作者 陶渊明(365—427),名潜,字渊明,一字元亮,东晋大诗人、辞赋家、散文家。曾著《五柳先生传》以自况,卒后朋友私谥“靖节”,故后人称“靖节先生”。东晋开国元勋官至大司马的陶侃,据说就是他的曾祖,祖父陶茂做过武昌太守,父亲陶逸做过安城太守。渊明八岁的时候,父亲去世,家境逐渐衰落,但还是给他留下了不少田园产业。陶渊明出身于贵族世家,受儒、道思想影响很深。年轻时曾怀有“大济于苍生”的壮志,又因家境贫寒,二十九岁时走上仕途,历任江州祭酒、镇军参军、彭泽令等下级官职,每次时间都很短。几度出仕,使他逐渐认清了当时官场的污浊与黑暗,四十一岁还家归隐,过起了自由闲适的田园生活。此后二十三年,虽忧愤常积于心,生活困窘多难,再无出仕之念,后在贫病交迫中去世,卒年六十二岁。 2.背景介绍 陶渊明四十一岁那年(公元405年)最后一次出仕,做了八十五天的彭泽令。据《宋书陶潜传》和萧统《陶渊明传》云,陶潜归隐是出于对腐朽现实的不满。当时郡里一位督邮来鼓泽巡视,要他束带迎接,以示敬意,他气愤地说:“我怎么能为五斗米而向这乡里小人低三下四!”即日解绶去职,赋《归去来兮辞》。 本文分“序”和“辞”两节,“辞”是一种与“赋”相近的文体名称。“序”说明了自己所以出仕和自免去职的原因。“辞”则抒写了归田的决心、归田时的愉快心情和归田后的乐趣。通过对田园生活的赞美和劳动生活的歌颂,表明他对当时现实政治,尤其是仕宦生活的不满和否定,反映了他蔑视功名利禄的高尚情操,也流露出委运乘化、乐天安命的消极思想。“归去来兮”就是“归去”的意思,“来”、“兮”都是语助辞。 3.相关知识 ①辞,是介于散文与诗歌之间的一种文体。因起源于战国时期的楚国,又称楚辞、楚辞体。又因屈原所作《离骚》为这种文体的代表作,故又称骚体。到了汉代常把辞和赋统称为辞赋,后人一般也将辞赋并称。这种文体,富有抒情的浪漫气息,很像诗,但押韵和句式都较诗自由,比散文整齐,且篇幅、字句较长,句中多以“兮”字来帮助和谐语气,表情达意。一般四句一节,每节表达一个完整的意思,;六字句为主。

高中语文《虞美人——春花秋月何时了》导学案

第14课虞美人 导学目标 1.了解李煜生平及作品风格,感受其词深远的意境美,真挚的情感美,动人的音乐美。2.理解、把握作品中蕴含的亡国之痛与故国之思。 课内自主学习 一文化常识 1.走近作者 李煜(937~978),南唐最后一位国君。李煜的词,继承了晚唐以来温庭筠、韦庄等花间派词人的传统,又受李璟、冯延巳等人的影响,语言明快、形象生动、用情真挚,风格鲜明,亡国后其词作更是题材广阔,含意深沉,在晚唐五代词中别树一帜,对后世词坛影响深远。代表作品有《虞美人》《玉楼春》《长相思》等。 2.作品背景 此词作于978年,李煜归宋已近三年。975年,宋军攻破南唐都城金陵,李煜奉表投降,南唐灭亡。三年后,即太平兴国三年,徐铉奉宋太宗之命探视李煜,李煜对徐铉叹曰:“当初我错杀潘佑、李平,悔之不已!”大概是在这种心境下,李煜写下了这首《虞美人》。 3.古文知识积累(考点) (1)“民”是对百姓的称谓,常见的百姓称谓还有:布衣、黔首、黎民、生民、庶民、黎庶、苍生、黎元、氓等。 (2)古人往往用蛮、夷、戎、狄、胡、越等来泛指四方异族,如《史记·吴太伯世家》“蛮者,闽也,南夷之名,蛮亦称越”;对南方各族通称“百越”或“越族”。 (3)“屯田”是封建王朝组织劳动者在官地上进行开垦耕作的农业生产组织形式,通过这种形式朝廷可以取得一些军饷和税粮。 (4)称制:封建时代,在嗣君年幼,无法亲自听政的时候,往往需要皇后或皇太后临朝听政,处理国家大事,这被称作女主临朝称制。 二古诗文基础 1.字音识记 ①虞.美人(yú) ②李煜.(yù) ③玉砌.(qì) ④晌.午(shǎnɡ) 2.词语解释 (1)春花秋月何时了.了:了结,终止 (2)不堪.回首堪:禁得起,受得起 (3)雕栏玉砌 ....雕栏玉砌:雕花的栏杆和玉石的台阶,代指南唐的宫殿 (4)只是朱颜 ..改朱颜:红颜,少女的代称,这里指南唐旧日的宫女

静女 公开课教案

《诗经?邶风?静女》 授课班级:汽一(1)班授课时间:2015.11.4 授课教师:李瑞云 【教学目标】 知识目标:1.了解并识记《诗经》的相关文学知识。 2.理解诗歌大意并积累相关的字词。 能力目标:1.培养学生结合文本注释,初步读懂诗歌的能力。 2.培养学生通过人物的动作、神态及心理活动,赏析人物形象的能力。 情感目标:了解古人对真挚爱情的向往,引导学生树立健康的爱情观。 【教学重点】 1. 通过诵读、背诵,理解诗歌内容,体会诗歌蕴涵的思想感情。 2. 通过指导学生对关键词语的理解,鉴赏诗歌中的人物形象。 【教学难点】 品味诗歌语言,准确把握诗中人物的形象和情感。 【教学过程】 一、听——歌曲导入 播放歌曲《青青子衿》,这首歌中写的是一个女子在城楼上等候她的恋人,可是久等不见恋人来,恋人的“青青子衿”、“青青子佩”这些衣饰都让女子思念不已,最后直呼“一日不见,如三月兮”,表达了女子对恋人的相思之情。其实这首歌的歌词就出自我国一部古老的诗歌总集——《诗经》。在初中的时候同学们就已经学习了一些《诗经》中的名篇,关于《诗经》的小常识大家还记得多少呢?老师先来考一考同学们。 二、知——了解《诗经》 1.我国第一部诗歌总集的名称是什么?————《诗经》 2.它收录的是从什么时期到什么时期的诗歌?———西周初年至春秋中叶 3.一共收录了多少篇诗歌?————305篇 4.这些诗歌是按体制可以分为哪几类?————分“风”“雅”“颂”三部分。 5.这些诗歌的表现手法主要有哪几种?————赋、比、兴 《诗经》中占比重最大的是关于爱情和婚姻问题的诗。《诗经》中表现纯真的爱情的民歌很多,《静女》就是其中的一篇。 三、诵——熟读课文,掌握字词和节拍 1.录音范读,结合注释积累字词。 2.集体朗读。教师总结四言诗的诵读节奏:四言诗句一般读成“二/二”节拍。 3.指名学生朗读。教师指正。 4.请同学们集体朗读一遍课文。进一步要求读出诗歌的语气,语调。 男子赴约会

诗经氓导学案

《诗经氓》导学案 班级:_________ 姓名: _________________ 学习目标: 1、复习《诗经》的有关常识。 2、反复朗读并掌握文中重点实词虚词的用法。 3、鉴赏作品中的人物形象。 4、探究《氓》的主题思想及现实意义。 学习重点: 1、熟背本诗,掌握文中重点实词虚词的用法。 2、鉴赏作品中的人物形象。 学习难点: 1、探究《氓》的主题思想及现实意义。 课时安排:三课时 第一课时 1、了解《诗经》 (1)、总说 《诗经》是中国最早的诗歌总集。收入自西周初年至春秋中叶大约五百多年的诗歌(前11世纪至前6世纪)305篇。(另外还有6篇有题目无内容,即有目无辞,称为笙诗),又称《诗三百》。先秦称为《诗》,或取其整数称《诗三百》。西汉时被尊为儒家经典,始称 《诗经》,出现了今文的鲁、齐、韩三家诗。鲁诗出自鲁人申培,齐诗出自齐人辕固,韩诗出自燕人韩婴,三家诗兴盛一时。鲁人毛亨和赵人毛苌的古文“毛诗”晚出,但在民间广泛流传,最终压倒三家诗,盛行于世。后三家诗亡佚,仅存《毛诗》。 作为中国文学的主要源头之一,《诗经》一直受到历代读书人的尊崇,经历两千多年 已成为一种文化基因,融入华夏文明的血液。 (2)、《诗经》的六义”:风雅颂赋比兴 风、雅、颂 《风》“风”的意思是土风、风谣。分为十五国风:周南、召南、邶〔b吕〕、鄘〔y eng〕、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、郐〔kuai〕、曹、豳〔b in))。共160篇。 《雅》“雅”是正声雅乐,即贵族享宴或诸侯朝会时的乐歌,分为“大雅”、“小雅”,共105篇,其中大雅31篇,小雅74篇,大雅多为贵族所作,小雅为个人抒怀。 《颂》包括《周颂》(31篇),《鲁颂》(4篇),和《商颂》(5篇),是宗庙用于祭祀的乐歌和舞歌,共40篇。 赋、比、兴 朱熹《诗集传》“赋者,敷陈其事而直言之者也”;“比者,以彼物比此物也”;“兴者,先言他物以引起所咏之词也。” (2)、诗的来源: 米诗说: 孟春之月,群居者将散,行人振木铎徇于路以采诗,献之太师,比其音律,以闻于天 子。故曰王者不窥牖户而知天下。(班固《汉书?食货志》) 男女有所怨恨,相从而歌。饥者歌其食,劳者歌其事。男年六十、女年五十无子者,官衣食之,使之民间求诗。乡移于邑,邑移于国,国以闻于天子”。(东汉?何休《春 秋公羊传解诂》)(风) 献诗说:

高中语文 4.14.1《静女》学案 粤教必修1

《静女》学案 古典诗歌(1) 一、课前热身 (一)知识回顾: 1、《关雎》 关关睢鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。 2、《蒹葭》 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方,溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。 (二)文学常识: 1、诗歌简介: (1)掌握诗歌类别及其特点 直接抒情 按内容有无抒情诗借景抒情 较完整的故借人、事的描写抒情 事和人物分叙事诗 现新诗格律诗 代按形式分自由诗

诗散文诗 歌群众创作的民歌(歌谣) 按来源分 文人作品 以旧体诗形式反映现代生活和思想感情的诗(如毛泽东的《七律。长征》 四言古诗:最早出现(《诗经》) 五言古诗:成熟于汉代 古体诗七言古诗:成熟于唐代 古乐府诗:标题有的加上“歌”、“行”“歌行” “引”“曲”“吟”等名称 代诗五言绝句 绝句 诗近体诗七言绝句 (形成于唐代)五言律诗 歌律诗七言律诗 词(又称“诗余”“长短句”): 调有定格、句有定数、字有定声,以两宋成就最高 小令(短小的曲子) 散曲 套数(散套)

曲(又称“词余”) 杂剧 剧曲(已是供演出的剧本) 传奇 2、诗经简介: (1)地位:是我国最早的诗歌总集,开创了我国现实主义的文学创作道路。 (2)时间:收集了从西周到春秋中期的诗歌,反映了500年间的社会生活。 (3)名称:《诗》《诗三百》《诗经》,到西汉被尊为儒家经典之后,才有《诗经》之称。(4)篇数:共305篇。“风”160篇;“雅”105篇;“颂”40篇。 《诗经》六义: 一、风雅颂(乐曲、表现内容) 1、“风”(即15国风,大多为民间歌谣) 2、“雅”(又分“大雅”、“小雅”,多为贵族创作的宫廷乐曲歌词) 3、“颂”(宗庙祭祀乐歌)三大类。 **“风骚”:《诗经》里的“国风”;屈原的《离骚》 二、赋比兴(表现手法) 赋:(赋者,敷陈其事而直言之者也) 作用——使诗歌显得整齐匀称,有气势。往往“形象逼真、细节细腻”。 比:(“比者,以彼物比此物也”)即比喻。 作用——使其特征更加鲜明突出。 兴:(“兴者,先言他物以引起所咏之辞也”)即由此物引起他物。 作用——发端,增强诗的韵味和形象感染力。